软件无线电的现状和发展趋势

- 格式:pdf

- 大小:56.91 KB

- 文档页数:2

试点论坛shi dian lun tan357超短波无线电通信抗干扰技术发展趋势◎胡占平摘要:随着通信技术的发展,在无线电技术发展和应用的推动下,超短波无线电通信技术水平不断提高,应用范围不断扩大。

随着人们沟通和交流方式的改变,人们对通信的便捷化和即时性的要求越来越高。

但是在超短波无线电通信技术的实际应用当中,由于其自身的信号传输是依赖电磁波实现的,所以其自身会受到磁场影响,进而影响传输信号的传输效率和传输质量。

因此,抗干扰技术研究无论是对于超短波无线电通信技术应用,还是对于超短波无线电通信技术发展,都具有重要的意义。

关键词:超短波;无线电通信;抗干扰技术;发展趋势一、超短波无线电通信的干扰源及抗干扰技术(1)干扰源分析。

①共道干扰.共道干扰是超短波无线电通信主要的干扰源之一,也就是常说的同频干扰。

当多个电台使用同一频率进行信号传输时,将会导致不同的信号传输到接收机中,使得载频频差、相位及调制频偏等出现同频干扰问题。

②互调干扰.互调干扰是超短波无线电通信过程中最为常见的干扰源之一,一般出现在传输信道的非线性部件当中,从而导致各频率组成成分产生,互调干扰也就出现在新频率成分之中。

发射机互调和接收机互调现象是导致实际移动通信系统出现干扰的两大原因。

③邻道干扰.邻道干扰也是影响超短波无线电通信的重要因素,主要存在于相邻频道之间。

尤其在跳频信号频谱较宽的影响下,频谱信号的频分量较多,这就导致边频分量会落入邻道接收机的通带内,从而产生邻道干扰。

(2)抗干扰技术。

在超短波无线电通信系统中,要想有效避免干扰问题,需要合理选择和应用抗干扰技术,保证超短波无线电通信质量。

常见的抗干扰技术主要有扩频技术和调频技术,其中较为常用的是直接序列扩频技术,通过直接高码序列的科学应用实现发端扩展信号频谱优化。

通过对相同扩频码序列的解扩,得到扩展后的扩频信号,实现转换,得到原始信息,提高超短波无线电通信系统的抗干扰能力。

二、超短波无线电通信抗干扰技术发展分析(1)跳频技术。

电磁频谱管控技术随着电子技术和移动通信技术的飞速发展,电磁频谱的使用和管理已经成为国家安全和经济安全不可或缺的重要组成部分。

电磁频谱是无线电和通信技术的物质基础,是国家军事、经济、文化、科技等领域的宝贵资源。

从20世纪70年代开始,电磁频谱管控技术逐渐兴起,并随着时间的推移逐渐成熟。

电磁频谱管控技术是指对无线电频谱进行监视、调控、分配和应用的技术方法和手段,是保障国家安全和经济安全必不可少的手段之一。

1978年,美国联邦通信委员会(FCC)实施了第一个完整的电磁频谱管理计划,从而奠定了全球电磁频谱管理的基石。

在这个计划中,FCC在全美范围内建立了用于电磁频谱分配、授权和监测的全国电磁频谱管理系统(NTIA)。

此后,许多国家陆续建立了自己的电磁频谱管理机构和电磁频谱管控体系。

在此基础上,电磁频谱管控技术得到了快速发展。

中国的电磁频谱管理始于20世纪50年代末期,1958年,中国电视机开始向社会公开发售,这标志着中国电磁频谱管理进入了规范化的阶段。

目前,中国电信、广电、铁路、卫星等行业均有相关的电磁频谱管控体系和技术方法。

电磁频谱管控技术主要包括电磁频谱监测、电磁频谱控制、电磁频谱分配、电磁频谱规划和电磁频谱利用等方面。

电磁频谱监测是电磁频谱管控技术的重要组成部分,可以实现对无线电频率和信号的监控、采集、分析和判断,为电磁频谱的合理利用提供依据。

电磁频谱监测技术主要包括远距离监测、局部监测和频谱探测等方式。

远距离监测主要是通过卫星、固定站、航空器等方式进行,可以实现对大范围的电磁频谱信号的监控;局部监测适用于对某个区域或目标进行频谱监测;频谱探测则是利用信号探测器、频谱分析仪等设备对电磁频谱进行在线监测。

在电磁频谱控制方面,主要是通过电磁频谱监测数据和相关法规制度,采取相应的措施进行频谱管制。

通过发放无线电通信执照、设定频道和频率、组织应急频率、限制某些频段的使用等方式对电磁频谱进行控制和管理。

电磁频谱分配是指将电磁频谱资源按照一定规则和标准分配给各个用户,确保各种频率资源的合理分配和利用。

无线电技术及无线电调试方式分析摘要:目前,无线通信在传播过程中所需要频率资源不足的问题已受到了更多的重视。

不过,现阶段的频率管理策略主要以静态分配方式,无法充分地使用频率。

针对这些问题的另一个可能办法,是采用软件无线电的认知型无线电技术。

关键词:无线电;调试方法;分析引言无线电技术在信息传输上不受时间和空间的影响,以无线电波为主要媒介,并通过频谱的相互作用来完成信息之间的传递与接收。

当前,无线电科学技术已经作为人们日常生活中十分重要的一部分,并且在许多领域中已广泛运用,并获得了较好的进展,充分地反映出了在现代社会中无线电科学技术广泛应用的重要性。

一、无线电的概述无线电是指在整个自由空间,包括空气和真空中传递的所有电磁波中的一种有限波段。

无线电电子计量学技术的基本原理就是,由于导线中电压大小的变化会形成无线电波传输。

而利用这一现象,经过调制后可使信号加载在无线电波传输上。

无线电首先被用于航海,摩尔斯电传在船和陆地之间传送信息。

无线电有许多应用,如通讯、导航和雷达。

所有的卫星导航系统都使用装有时钟的卫星。

导航卫星传送位置和时间信息。

接收机同时接收来自多个导航卫星的信号。

每个接收器从远程站点接收无线电波传输的大小,通过正确的位置雷达计算目标下方视频的长度。

二、无线电原理从通信系统的角度来看,这项技术消除了空间温度的限制。

名称信号的传输和相应的接收过程取决于频率的变化。

基于电磁波理论,通信技术因为其子代是稳定的。

从导体范围来看,电磁场与阀门的波动同步。

调整后,将当前步骤转换为精确信息并附加到媒体上。

在发送和接收信息后,导体将改变原磁场的状态,从而确定每个相的电流变化。

转换完成后,可用于传输信息。

三、无线电调试技术的方法无线电调试的目标是无线电技术。

这是因为在使用无线电波传输信息时,必须根据无线电波的频率变化来传输,如果无线电波的频率没有变化,就很难对无线信号进行判断和处理。

在调试阶段和应用阶段的选择方法称为无线调试技术。

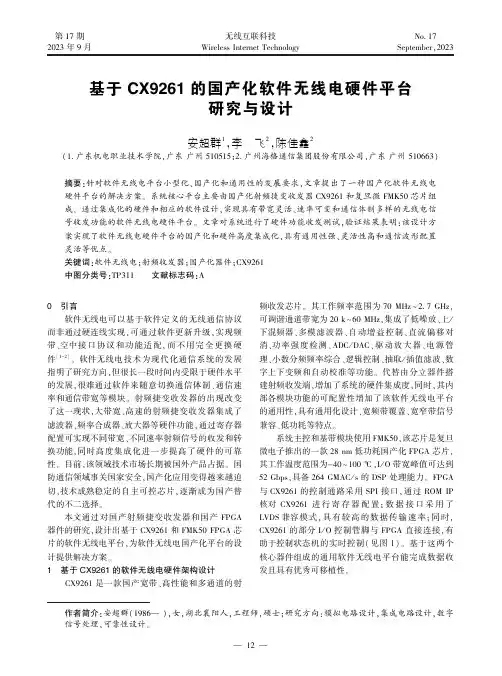

第17期2023年9月无线互联科技Wireless Internet TechnologyNo.17September,2023作者简介:安超群(1986 ),女,湖北襄阳人,工程师,硕士;研究方向:模拟电路设计,集成电路设计,数字信号处理,可靠性设计㊂基于CX9261的国产化软件无线电硬件平台研究与设计安超群1,李㊀飞2,陈佳鑫2(1.广东机电职业技术学院,广东广州510515;2.广州海格通信集团股份有限公司,广东广州510663)摘要:针对软件无线电平台小型化㊁国产化和通用性的发展要求,文章提出了一种国产化软件无线电硬件平台的解决方案㊂系统核心平台主要由国产化射频捷变收发器CX9261和复旦微FMK50芯片组成㊂通过集成化的硬件和相应的软件设计,实现具有带宽灵活㊁速率可变和通信体制多样的无线电信号收发功能的软件无线电硬件平台㊂文章对系统进行了硬件功能收发测试,验证结果表明:该设计方案实现了软件无线电硬件平台的国产化和硬件高度集成化,具有通用性强㊁灵活性高和通信波形配置灵活等优点㊂关键词:软件无线电;射频收发器;国产化器件;CX9261中图分类号:TP311㊀㊀文献标志码:A 0㊀引言㊀㊀软件无线电可以基于软件定义的无线通信协议而非通过硬连线实现,可通过软件更新升级,实现频带㊁空中接口协议和功能适配,而不用完全更换硬件[1-2]㊂软件无线电技术为现代化通信系统的发展指明了研究方向,但很长一段时间内受限于硬件水平的发展,很难通过软件来随意切换通信体制㊁通信速率和通信带宽等模块㊂射频捷变收发器的出现改变了这一现状,大带宽㊁高速的射频捷变收发器集成了滤波器㊁频率合成器㊁放大器等硬件功能,通过寄存器配置可实现不同带宽㊁不同速率射频信号的收发和转换功能,同时高度集成化进一步提高了硬件的可靠性㊂目前,该领域技术市场长期被国外产品占据㊂国防通信领域事关国家安全,国产化应用变得越来越迫切,技术成熟稳定的自主可控芯片,逐渐成为国产替代的不二选择㊂本文通过对国产射频捷变收发器和国产FPGA器件的研究,设计出基于CX9261和FMK50FPGA 芯片的软件无线电平台,为软件无线电国产化平台的设计提供解决方案㊂1㊀基于CX9261的软件无线电硬件架构设计㊀㊀CX9261是一款国产宽带㊁高性能和多通道的射频收发芯片㊂其工作频率范围为70MHz ~2.7GHz,可调谐通道带宽为20k ~60MHz,集成了低噪放㊁上/下混频器㊁多模滤波器㊁自动增益控制㊁直流偏移对消㊁功率强度检测㊁ADC /DAC㊁驱动放大器㊁电源管理㊁小数分频频率综合㊁逻辑控制㊁抽取/插值滤波㊁数字上下变频和自动校准等功能㊂代替由分立器件搭建射频收发端,增加了系统的硬件集成度,同时,其内部各模块功能的可配置性增加了该软件无线电平台的通用性,具有通用化设计㊁宽频带覆盖㊁宽窄带信号兼容㊁低功耗等特点㊂系统主控和基带模块使用FMK50,该芯片是复旦微电子推出的一款28nm 低功耗国产化FPGA 芯片,其工作温度范围为-40~100ħ,I /O 带宽峰值可达到52Gbps,具备264GMAC /s 的DSP 处理能力㊂FPGA与CX9261的控制通路采用SPI 接口,通过ROM IP核对CX9261进行寄存器配置;数据接口采用了LVDS 兼容模式,具有较高的数据传输速率;同时,CX9261的部分I /O 控制管脚与FPGA 直接连接,有助于控制状态机的实时控制(见图1)㊂基于这两个核心器件组成的通用软件无线电平台能完成数据收发且具有优秀可移植性㊂图1㊀基于CX9261的软件无线电硬件平台架构系统2㊀系统分析及功能实现验证2.1㊀CX9261参数配置㊀㊀CX9261收发系统功能主要包括:系统初始化㊁基带锁相环频率设定㊁RX /TX 本振频率设定㊁基带滤波器的使用㊁设置RX 增益/TX 衰减㊂辅助功能配置包㊀㊀括:Aux DAC /Aux ADC(带有温度传感器)㊁直流补偿校准㊁正交校准㊁接收信号强度指示(RSSI)等㊂可通过配置芯片内部寄存器实现某个特定的功能,具体初始化流程,如图2所示㊂图2㊀初始化流程2.2㊀接收功能测试验证㊀㊀该系统通过SPI 接口完成CX9261工作状态配置㊂其工作模式为TDD,本振频率设置为900M,信道带宽为5MHz;通过信号源产生频率为900.5MHz㊁功率为-50dBm 的单音信号,将信号传送到CX9261的接收口RX 端;芯片内部经过采样㊁频谱搬移和下变频后,输出基带信号;通过ILA 捕获存储基带信号,并将数据导出到PC 端,利用MATLAB 进行数据分析,接收的复数图谱,如图3所示㊂该系统通过ILA 采集到的数据分析评估底噪和直流抑制指标,通过配置CX9261寄存器改变工作频率和内部增益,测试结果如表1 2所示㊂具体设置为:(1)通道1和通道2同时设置为接收模式;(2)选择MGC 的线性&噪声兼顾模式,配置接收增益㊂图3㊀基带接收信号谱表1㊀通道底噪频率/MHz底噪/dBFs 内部模拟增益/dB 10817425526051210-120.50-121.99-123.12-120.77-121.3530-113.05-122.77-122.36-113.86-119.9450-97.06-108.66-113.78-97.83-102.2960-87.28-100.41-104.14-88.02-92.5065-82.20-96.37-100.83-82.96-88.18表2㊀直流强度频率/MHz RX1直流强度/dBfsRX2直流强度/dBfs108-94.85-95.70255-95.73-94.90512-95.05-97.722.3㊀发送功能测试验证㊀㊀该系统通过FPGA 控制内部的数字DDS,模拟产㊀㊀生单音信号作为测试发射基带信号;同时,使用软件配置和控制,发出信号,并用频谱仪观测发射信号㊂与接收过程相同,对CX9261进行配置,将CX9261射频发射端接到频谱仪㊂频谱仪中心频率设置为950.5MHz,控制CX9261工作至发射状态,通过频谱仪观察发射信号,如图4所示㊂图4㊀发射信号频谱㊀㊀通过配置改变CX9261工作频率和模拟信号频率,通过频谱仪记录功率㊁本振泄露㊁谐波㊁杂散数据,测试结果如表3 4所示㊂表3㊀通道发射功率频率/MHz 输出最大功率/dBm输出最小功率/dBm动态范围/dB108 1.07-39.5340.6 2550.93-39.5840.51 3000.92-39.5640.48 4000.85-39.6640.51 5120.66-39.6740.33表4㊀发射性能指标(TX模拟增益为0)频率/MHz108174255260512本振泄露/dBm-62-62-63-62-63二次谐波/dBm-61-67-69-69-63杂散/dBm-86-85-88-86-85 3㊀结语㊀㊀本文介绍了基于国产化射频捷变收发器CX9261和FMK50芯片组成硬件无线电平台的方案,实现了带宽灵活㊁速率可变和通信体制多样的无线电信号的收发功能,能提高开发效率,降低人力成本㊂试验表明,该设计方案完成了整个通信流程的数据收发,实现了软件无线系统功能,达到设计指标要求㊂同时,在国外日益严峻的技术封锁下,研究高度国产化的通信系统在我国无线通信和未来无线通信中具有重要意义㊂参考文献[1]郜泽.基于AD9361的软件无线电硬件平台设计与实现[D].成都:电子科技大学,2015. [2]AHMED K,AHMED M,AHMED N,et al.Design guidelines for the high-speed dynamic partialreconfiguration based software defined radio implementations on Xilinx Zynq FPGA[C].Baltimore: IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS),2017.[3]杨小牛.从软件无线电到认知无线电,走向终极无线电 无线通信发展展望[J].中国电子科学研究院学报,2008(1):1-7.(编辑㊀姚㊀鑫)Research and design of domestic software-defined radio hardware platformbased on CX9261An Chaoqun1Li Fei2Chen Jiaxin21.Guangdong Vocational College of Mechanical and Electrical Technology Guangzhou510515 China2.Guangzhou Haige Communications Industry Group Co. Ltd. Guangzhou510663 ChinaAbstract This article proposes a design scheme for a domestically produced software-defined radio SDR hardware platform based on CX9261 in response to the development requirements of miniaturization localization and universality of SDR.The system is mainly composed of a domestically produced RF agile transceiver CX9261and a Fudan Microelectronics FMK50chip.Through integrated hardware and corresponding software design a software radio hardware platform with flexible bandwidth variable rate and diverse communication systems for wireless signal transmission and reception is achieved.This article conducted hardware functional testing on the system for transmission and reception.Verification showed that the design scheme achieved the localization of software radio hardware platform and high hardware integration with advantages such as strong universality high flexibility and flexible communication waveform configuration.Key words software-defined radio RF transceivers localized devices CX9261。

移动通信技术的演进和发展学生姓名;学号;专业班级:摘要:随着社会经济的发展,移动通信得到了越来越广泛的应用。

在我国,移动通信技术的起步虽晚,但是发展极其迅速。

自从20世纪90年代以来,很多国家对移动通信的需求量经历了指数级的增长,我国也不例外,而且这种需求量还将持续下去。

如今经济全球化与信息网络化的快速推进,现有的移动网络已经很难满足移动业务发展的需要,为适应发展,对现有的移动通信技术进行改进就越来越迫切,一方面要求尽可能丰富的移动业务满足移动用户不断增长的业务需求;另一方面要求通过采用新技术,不断提高系统的容量,以支持不断增长的移动用户的数量,移动通信技术正是在这两种需求的驱动下不断发展的。

关键词:移动通信技术的发展历程;第三代移动通信技术(3G);移动通信新技术:软件无线电技术前言:移动通信是指移动用户之间,或移动用户与固定用户之间的通信。

随着电子技术的发展,特别是半导体、集成电路和计算机技术的发展,移动通信得到了迅速的发展。

随着其应用领域的扩大和对性能要求的提高,促使移动通信在技术上和理论上向更高水平发展。

20世纪80年代以来,移动通信已成为现代通信网中不可缺少并发展最快的通信方式之一。

回顾移动通信的发展历程,移动通信的发展大致经历了几个发展阶段:第一代移动通信技术主要指蜂窝式模拟移动通信,技术特征是蜂窝网络结构克服了大区制容量低、活动范围受限的问题。

第二代移动通信是蜂窝数字移动通信,使蜂窝系统具有数字传输所能提供的综合业务等种种优点。

第三代移动通信的主要特征是除了能提供第二代移动通信系统所拥有的各种优点,克服了其缺点外,还能够提供宽带多媒体业务,能提供高质量的视频宽带多媒体综合业务,并能实现全球漫游。

本文主要讨论第一代到第三代移动通信概念的提出及其演进发展。

1 移动通信技术的发展历程1.1 第一代移动通信系统20世纪70年代末,美国AT&T公司研制了第一套蜂窝移动电话系统。

第一代无线网络技术的一大成就就在于它去掉了将电话连接到网络的用户线,用户第一次能够在移动的状态下拨打电话。

国外军用移动通信的现状和发展趋势mc21st:目前国外军用移动通信研究的热点和发展趋势?张永忠:国外军用通信在移动通信系统方面发展很快,特别是美军,近几年来陆续出台了不少的研究开发计划,比如先后在GloMo(全球移动信息系统)、SUO SAS(小部队作战态势感知系统)、WIN-T(指战员信息网-战术部分)、Mosaic (多功能"动中通"、抗毁、自适应综合通信)、JTRS(联合战术无线电系统)等计划中开发新型通信体系结构以及相关技术。

1.GloMo计划(全球移动信息系统)GloMo计划是美国国防高级研究计划局(DARPA)4个国家规模的信息计划中的一个,旨在进一步通过利用商用部门开发的技术来提高指挥、控制、通信和计算机(C4)系统的先进性,从而来满足其未来国防移动信息系统中网络的灵活性、通用性和互通性的需求,内容涉及网络应用、自动组网和适应环境的无线电技术。

发展趋势:GloMo的一个重要思路是使计划的成果综合进商用产品,从而使下一代军事系统能以商用产品和业务为基础出现,涵盖了移动通信发展的前沿课题,并与第三代移动通信系统发展目标相吻合;其研究成果已成为一些后续计划的基础。

此外,Glomo计划及其子计划WING中研究的多跳分组无线网络(Ad hoc网络)等技术将是开发下一代战术互联网的基础。

2.SUO SAS(小部队作战态势感知系统)SUO SAS 是加固型多媒体网络,可在战场上传输包括话音、数据和全动态视频的综合信息,旨在开发一个综合的、大容量、LPD(低截收概率)的、采用多种波形、具有高数据速率和自组织组网能力的移动通信系统,以适应复杂地形的作战态势感知。

发展趋势:它代表了战术网络下一步发展的趋势。

它将把最先进的通信网络和信息管理技术集成在一起,这种组合技术可望为今后20年的战术通信系统奠定基础。

目前负责该系统第三阶段工程的开发组ITT于2002年2月完成了由70个单元组成的SUO SAS现场演示系统,预计下一阶段的工作包括缩小设备体积等。

认知无线电技术认知无线电(Cognitive Radio,CR)的概念起源于1999年Joseph Mitolo 博士的奠基性工作。

它可以通过学习、理解等方式,自适应的调整内部的通信机理、实时改变特定的无线操作参数(如功率、载波调制和编码等)等,来适应外部无线环境,自主寻找和使用空闲频谱。

它能帮助用户选择最好的、最适合的服务进行无线传输,甚至能够根据现有的或者即将获得的无线资源延迟或主动发起传送。

一、认知无线电的定义1、JosephMitola对认知无线电的定义1999年,JosephMitola在他的学术论文中首先提出了认知无线电的概念,并描述了认知无线电如何通过“无线电知识描述语言(RKRL,RadioKnowledgeRepresentationLanguage)”来提高个人无线业务的灵活性。

随后,JosephMitola在他的博士论文中详细探讨了这一理论。

他认为:认知无线电应该充分利用无线个人数字设备和相关的网络在无线电资源和通信方面的智能计算能力来检测用户通信需求,并根据这些需求提供最合适的无线电资源和无线业务。

Mitola的认知无线电的定义是对软件无线电的扩展。

认知无线电以软件无线电为平台,并使软件无线电智能化。

2、FCC的认知无线电定义JosephMitola定义的认知无线电强调“学习”的能力,认知无线电系统需要考虑通信环境中的每一个可能参数,然后做出决定。

相比于JosephMitola的定义,FCC针对频谱有效分配问题对认知无线电做出的定义更能为业界所接受。

在2003年12月的一则通告中,FCC对认知无线电作出如下定义:认知无线电是能够与所处的通信环境进行交互并根据交互结果改变自身传输参数的无线电。

FCC对认知无线电的这个定义主要是基于频谱资源分配和管理问题提出的。

目前无线频谱资源的规划和使用都是由政府制定的,无线通信设备对频谱的使用需要经过政府的许可。

而固定的频谱分配政策导致了频谱不能有效利用的问题。

无线电频谱感知技术在智慧城市中的应用随着城市化进程的加速,智慧城市的概念越来越被人们所关注。

作为智慧城市的基础设施之一,无线电频谱感知技术发挥着不可替代的作用。

本文将简要介绍无线电频谱感知技术的基本概念以及在智慧城市中的应用。

一、无线电频谱感知技术概述无线电频谱感知技术是指通过对无线电频谱环境的监测、分析、识别和分配,实现对空分多址通信频带资源的合理利用。

其核心是无线电频谱感知设备。

无线电频谱感知设备可以是专门的硬件设备,也可以是软件定义的无线电。

它们通过扫描、探测和分析当前频带的使用情况,获取无线电频谱使用的相关信息,以便提高频谱利用率。

无线电频谱感知技术主要的特点包括:灵活性、高效性、全面性、动态性等。

同时,它也面临着诸如不确定性、安全性、误识别等一系列问题。

因此,在实践中需要根据具体情况灵活运用。

二、无线电频谱感知技术在智慧城市中的应用1. 交通运输交通运输是智慧城市建设中的重要组成部分。

为了提高交通信号的语义信息获取、分辨能力和无人驾驶车辆的通信稳定性,需要依赖无线电频谱感知技术。

以车联网为例,无线电频谱感知技术可以监测道路上的无线电信号,发现车辆、路灯、监控器等物体产生的信号,与此同时,还可以分析车联网中各类数据包的特征,进行匹配、过滤等操作,以确保车间通信质量的稳定和可靠。

2. 智慧安防智慧安防是智慧城市建设中的关键任务之一。

无线电频谱感知技术可以监测和分析摄像头、门禁、传感器等设备产生的无线电信号,识别不同信号源,进而分析、筛选出安全事件发生的可能性以及持续的时间。

预警、监测、巡检等环节都可以受益于无线电频谱感知技术的应用。

3. 城市环境监测城市环境监测是智慧城市建设的重要组成部分,无线电频谱感知技术可以识别各种环境噪声、振动以及其他有害信号。

这些监测结果可以被用于评估环境质量并提供一些相关的环保手段。

例如,在城市环保工作中,通过监控无线电频谱感知技术可以对汙染源的产生以及与汙染相应的自然现象做出快速反应。

基于CPCI的软件无线电数字前端设计中期报告一、项目背景和目的无线电技术正日臻成熟,在广播通信、雷达探测、卫星导航等领域都得到广泛应用。

在数字化、网络化、智能化的大势下,软件无线电技术得到了迅速发展。

软件无线电技术以软件无线电为核心,通过数字信号处理技术,将无线电传输过程中的信号转换为数字信号,然后通过软件运算和控制,完成信号的发送、接收和处理等操作。

CPCI(CompactPCI)是一种基于PCI(Peripheral Component Interconnect)总线的嵌入式计算机架构,是一种高度集成、高性能、高可靠性的计算机平台,能够满足高速数据传输和信号处理等应用需求。

CPCI架构集成了许多模块化的硬件和软件组件,具有高度的可扩展性和可重构性,非常适合用于软件无线电系统的设计。

本项目的目的是基于CPCI平台,设计一个高性能、高可靠性、灵活可扩展的软件无线电数字前端,用于实现无线电信号接收、处理和传输等功能。

二、前期工作在前期工作中,我们进行了相关文献的调研,了解了CPCI平台的基本结构和相关技术特点。

同时,对软件无线电技术的基本原理和数字前端的设计思路进行了深入研究,并进行了系统的分析和总结。

根据前期工作的结果,我们明确了本项目的主要设计需求和技术实现路线,包括:1. 设计一个高性能、高可靠性的数字前端模块,能够接收、处理和传输不同频段的无线电信号。

2. 基于CPCI架构设计数字前端的硬件结构,实现模块化设计和可重构性。

3. 利用软件无线电技术,采用FPGA、DSP等数字信号处理技术,实现数字前端对无线电信号的采集、滤波、解调等处理。

4. 通过软件编程和控制,实现数字前端对无线电信号的自适应调节、时序同步和误码纠正等功能。

5. 利用CPCI平台的高速数据传输性能,实现数字前端和其他计算机组件的快速数据交换和协同处理。

三、进展情况在实施阶段,我们主要完成了以下工作:1. 确定了数字前端的硬件设计方案,采用CPCI架构,结合AD、DA 和FPGA模块,实现数字信号的采集、处理和传输。

无线通信原理论文学校:吉林大学珠海学院系别:电子信息系专业、班级:通信工程12班学号: 03111220 姓名:朱振华第三代移动通信系统中的软件无线电技术摘要:软件无线电技术是第三代移动通信系统TD-SCDMA中的核心技术之一。

TD-SCDMA特有的TDD双工模式使得数字信号处理量大大降低,软件无线电把系统的功能模块用数字信号处理技术(DSP)实现软件化,实现了系统整体的可编程性。

二者将相互融合、相得益彰。

本文介绍了软件无线电的概念、特点、关键技术及其在第三代移动通信中的应用,重点对软件无线电的关键技术及其在第三代移动通信中的应用作了详细分析,同时归纳总结了由于第三代移动通信系统的推动作用,软件无线电系统呈现出的一些新的发展趋势。

关键词:软件无线电、DSP、智能化、TD-SCDMA一. 软件无线电的概念软件无线电(Software Radio)顾名思义是用现代化软件来操纵、控制传统的“纯硬件电路”的无线通信。

软件无线电是将模块化、标准化的硬件单元以总线方式连接构成基本平台,并通过软件加载实现各种无线电功能的一种开放式体系结构。

1. 软件无线电的特点a.具有很强灵活性的软件无线电可以通过增加软件模块,很容易增加新的功能;可以与其他任何电台进行通信,并可以作为其他电台的射频中继;可以通过无线加载来改变软件模块或更新软件。

b.具有较强开放性的软件无线电采用了标准化、模块化的结构,其硬件可以随着器件和技术的发展而更新或扩展,软件也可以随需要而不断升级。

软件无线电不仅能和新体制电台通信,还能与旧体制电台兼容。

这样,既延长了旧体制电台的使用寿命,也保证了软件无线电本身有很长的生命周期。

2.软件无线电的关键技术(1)宽带/多频段天线这是软件无线电不可替代的硬件出口,只能靠硬件本身来完成,不能用软件加载实现其全部功能。

宽带多频段、多波束天线对软件无线电的天线要求工作带宽一般在1MHZ-3GHZ左右,根据天线物理尺寸与信号波长的关系,这种宽频段天线按传统方法,采用天线形式无法实现的。

构系统最早是由美国的Joe Mitola 在1992年5月提出的。

它的基本思想是使宽带A/D 转换尽可能靠近射频天线。

这意味着尽快将接收到的模拟信号数字化,并通过软件充分实现无线电台的各种功能。

软件无线电可以运行不同的算法来实时配置信号波形,因此它可以提供各种无线通信服务,例如语音编码,信道调制,载波频率,加密算法等。

一个软件无线电站不仅可以与其他现有的无线电站进行通信,而且还可以充当两个不同无线电系统之间的“无线电网关”,从而使两个无线电系统可以相互通信。

结构如图1所示。

图1 软件无线电结构框图2 软件无线电技术特点与常规无线系统相比,软件无线系统的结构有很大不同。

在传统的模拟无线电系统的情况下,射频部分,滤波等均采用模拟方法,并且特定频带和特定调制方法的通信系统对应于特殊的硬件结构。

随后开发的数字无线系统在低频部分使用数字电路,例如用于本地振荡器的数字频率合成器,源编码解码器和调制和解调由专用芯片完成,而射频部分和中频部分仍然是模拟的,它不能和模拟电路分开。

软件无线电系统的A/D 和D/A 转换从中频开始,并尽可能靠近RF 端,从RF 端开始,对整个系统频带进行采样,甚至进行数字处理直至射频。

也就是说,除了射频滤波以外,低噪声放大和功率的能相对独立,从而可以基于相对通用的硬件平台通过软件来实现不同的通信功能,以及工作频率和系统频率可以调整的频宽,调制模式,源代码等均受到编程和控制,系统的灵活性大大提高,这是软件无线电的突出特点。

通过预先分析传输信道和相邻信道的干扰特性,不仅可以传输信号,而且可以检测和确定最佳传输路径。

选择并确定最适合信道传输的调制和编码方法。

它确定宽带天线的位置,以便使传输波束获得最佳方向,并且可以自动调整适当的传输功率,以避免不必要的功率损耗。

它还可以分析在传输信道和相邻信道上接收到的信号的分布特性,自动调整接收天线的方向,并识别接收到的信号的调制模式和编码模式。

通过在硬件平台上安装其他软件,软件无线电可以完成各种功能,因此可以通过软件升级来实现系统功能,而无需更改硬件设备。

软件定义无线电(SDR)技术在网络中的应用与研究在当代信息社会中,无线通信网络扮演着至关重要的角色,连接着人与人、人与物的交流。

为了满足不断增长的通信需求以及适应不同应用场景的需求变化,需求可编程、灵活性强的无线通信技术变得越来越重要。

软件定义无线电(Software Defined Radio,SDR)技术便应运而生,并在网络中的应用与研究中发挥着重要作用。

一、SDR技术的基本原理SDR技术的核心思想是将无线电的处理过程中的信号调制、解调和滤波等传统硬件操作转移到软件中,通过软硬件接口的方式实现对无线电系统的可编程控制。

SDR技术基于现代计算机的强大计算能力和灵活性,可以通过软件配置实现不同无线通信协议的支持,从而在不更换硬件的情况下实现系统的功能升级和网络的快速迭代。

二、SDR技术在无线通信网络中的应用1. 灵活的通信系统配置SDR技术可以通过配置相应的软件模块,实现灵活的无线通信系统配置。

无论是调整信号调制方式、频谱选择,还是应对突发事件或网络拥堵,SDR技术可以快速适应各种需求,并提供定制化的解决方案。

2. 高速数据传输SDR技术可以利用现代计算机的高速计算和信号处理能力,实现高速数据传输。

通过合理的信号处理算法和灵活的通信协议配置,SDR技术可以提升无线网络的数据传输速率,满足大数据时代对高速数据传输的需求。

3. 网络安全保障SDR技术的可编程特性使得无线通信系统更易于更新和升级,从而能够更好地应对网络安全保障的需求。

无论是加密算法的升级,还是对网络攻击的快速应对,SDR技术能够帮助网络运营商和通信设备供应商实现及时的安全防护。

三、SDR技术在网络研究中的应用1. 网络性能分析与优化SDR技术可以作为一种工具,帮助研究人员进行网络性能分析和优化。

通过收集和分析软件定义的无线电信号,研究人员可以针对不同场景下的无线通信网络进行优化设计,提升网络的吞吐量、覆盖范围和信号质量。

2. 新型通信协议研究传统的无线通信协议往往需要依赖硬件支持,在协议的修改和优化方面存在一定的局限性。

广东科技2008.03.总第183期□潘子欣刘毅

一、引言移动通信在过去几十年中获得了飞速发展,成为现代通信中的一个亮点。同时由于移动通信的迅速发展和高收益,带来了激烈的竞争,从而造就了移动通信技术和系统的多样性,而各技术标准和系统之间差别很大又不能互相兼容。特别是新业务的巨大吸引力又给用户和移动业务提供商造成了很大的压力,迫

使他们不断更新设备,可是这通常要造成设备和投资的浪费。问题的关键在于目前的绝大多数移动通信设备是完全基于专用硬件设计的,给移动通信系统的兼容和并联,以及快速、灵活的升级带来了很大的约束。此外通信设备制造商在研制新产品时,由于种种因素的制约,其设置的产品可能会存在缺陷,以致在产品售出后不得不重新召回,增加了产品的制造成本和设计周期。而软件无线电确能很好解决这些问题。

二、软件无线电的概念及其特点软件无线电(SoftwareDefinedRadio,SDR)是二十世纪90年代初提出的通信新技术,它的基本思想是将标准化、模块化的硬件功能单元,通过高速总线或高速网络等连接形成一个通用

的数字式硬件平台,再通过软件加载的方式来实现各种类型无线通信系统的开放式体系结构,用软件方式实现各种通信功能。并且能通过对软件的重新编程来实现系统的升级更新和适应不同的通信标准和协议。由于软件无线电技术具有通用性广、可移植性好、适应性强等优点,在军用电台方面得到迅速的发展和应用。近些年,随着

第三代移动通信(3G)系统的发展,软件无线电在民用领域也开始崭露头角。人们期待这种新技术能兼容现在所有的3G标准,从而制成通用的移动通信设备。软件无线电已经成为无线通信领域继固定到移动、模拟到数字之后的第三次革命。软件无线电具有灵活性和集中性两大优点。灵活性即可以任意地转换信道接入方式,改变调制方式或接收不同系统的信号等。当前蜂窝通信标准不断地发展变化,这种灵活性对移动通信系统来说就显得尤为重要。例如:基站可以通过承载不同的软件来适应不同的标准,而不用对硬件平台进行改动;基站间可由软件算法协调动态地分配信道与容量以优

化性能;移动台可以自动检测接收到的信号的工作方式,以接入不同的网络(GSM、DAMPS等)。

集中性即多个信道享有共同的射频前端与宽带模/数、数/模转换器,以获取每一信道相对廉价的信号处理性能。尽管软件

无线电要比传统的接收机贵很多,但每一信道的费用则低得多。在移动通信系统中,一般一个基站能容纳20个甚至更多的无线接收器,这样软件无线电技术就显得很吸引人。软件无线电硬件采用模块化结构宽带模/数和数/模转换

及高速DSP,建立公共硬件平台,支持并行、流水线及异种多处

理机。软件采用基于OSI参考模型的分层软件体系,支持开放式的模块化设计。灵活应用软件无线电的基本硬软件模块,可使软件无线电设备对传播条件具有多种自适应能力,多种抗干扰能力,灵活可变的多址方式、用户需要的多种业务及多种组网与接

口能力等。随着计算机硬件的迅速发展,软件无线电技术日益广泛地应用于陆上移动通信、卫星移动通信与全球定位系统等。对于不同的新标准(GSM、DCS1800、IS-54、IS-95等),软件无线电提供了灵活的解决方案———在通用的硬件平台上由可变换的应用

软件模块提供对不同新标准的兼容性。由于在移动通信领域中,用户对新业务的要求不断变化,空中接口标准不断发展,传统的数字系统会很快被淘汰,而软件无线电这种由软件的变化、升级实现增强业务功能的能力使得由软件无线电技术构筑的系统的生命周期要长的多,很有竞争力。

三、软件无线电的发展历史为了解决军用无线电台多频段、多制式的互通问题,1992年5月,MITRE公司的JeoMitola在美国电信系统会议上首次提出软件无线电的概念。其基本思想是:构造一个标准化、模块化、开放性的通用硬件平台,将通信中的各种功能,如设定数据

格式、确定载波频率、信道编码、信道调制、加密、通信协议等用软件来完成。在这一构想中,宽带模/数转换器尽可能地靠近射频天线,最大限度地通过数字的方式来实现电台的各种功能。这

样的软件无线电台不仅可以与普通电台进行通信,还能在两种不同制式的电台系统间充当“转接器”的作用,使两者能够互通

互连。在软件无线电概念产生不久后,美军提出了“易通话”(SPEAKEASY)科研计划,其主要任务是研制多频段多模式无线

电台(Multi—BandMulti—ModeRadio,MBMMR)。这种电台的工作频率为2~2000MHz,能同时处理4种不同的信号波形,兼容美军当时的15种电台,并适用于不同频段和不同调制方式下的通信互联。1995年5月,IEEE《通信杂志》出版了软件无线电专刊,全

软件无线电的现状和发展趋势科学管理商界33广东科技2008.03.总第183期面论述了软件无线电与数字无线电的区别,硬件和软件的实现方法,性能分析和结构体系,为软件无线电的研究提供了理论基础。1997年5月,软件无线电概念的提出者JeoMitola在欧洲召开的软件无线电会议上提出:用矢量(N,PDA,HM,SFA)来衡量软件无线电的“软件”程度。N是指空中接口所能够支持的频道数;PDA指可编程数字化访问(ProgrammableDigitalAc-cess);HM指硬件的模块化程度(HardwareModularity),也可理解为硬件可编程性;SFA指软件模块化程度,也可认为是软件的可移植性。四、软件无线电的应用(1)军事领域方面的应用军用无线电通信在抗毁性、机动性和灵活性等方面存在独特优势,但它也存在一些问题。如:产品生命周期短、升级不便、电台互通能力差等。这些缺点在二十世纪90年代初的海湾战争中表现得尤其明显。当时多国部队各兵种需要进行联合作战,但不同部队间难以进行顺畅的通信联系。单就美军而言,陆、海、空三军的通信装备在工作频段方面就是完全隔离的(陆军:30 ̄88MHz;空军:108 ̄176MHz;海军和海航:225 ̄400MHz)。频带分割虽然解决了三军之间相互干扰的问题,但也导致各兵种在协同作战时无法快速沟通和情报共享。联合战术无线电系统(JointTacticalRadioSystem,JTRS)是满足三军装备需求的多频段多模式的联合战术无线电系统。它是一种通用的战术电台,能传输和接收不同频段、不同制式、甚至不同网络结构下的通信信号。指挥官借助JTRS,能使用语音、图像或数据来调度和指挥部队。JTRS与“易通话”相比,新增了硬软件可插拔、大型波形数据库、系统可现场编程,甚至智能自主编程等功能。(2)民用领域方面的应用近些年,软件无线电技术在民用领域的发展势头也非常强劲。这主要是由于无线应用发展迅速(以我国为例,短短几年光景,我国的移动电话用户数就跃至世界第一),从而引发了一系列技术问题难以解决,如混乱的频段分配、无线服务供应商采用完全不同的系统结构、多种多样的标准使空中接口不统一、新技术不断涌现使产品生命周期太短等等。由于第三代移动通信的标准的统一是非常困难的,IMT-2000的发展策略已经改变过去“统一”的概念,而注意到以各地区现有第一代系统网络基础为参考来制定比较现实的过渡方法,并在1997年3月的中间会议上一致通过了“IMT-2000家族”的概念。它放弃了在空中接口网络技术等方面一致性的努力,而致力于制定网络接口的标准和互通方案,因此,也存在多频多模多业务基站问题,软件无线电是解决基站问题的利器。最先将软件无线电技术融人第三代移动通信的是欧共体的ACTSFIRST(FlexibleIntegratedRadioSystemTechnology),它的目标是研制出可兼容GSM、DCS1800、WCDMA及现有大多数模拟制式的通用型手机。上述问题依靠可编程、可动态分配信道、终端工作频段可调的软件无线电可望解决。为此,软件无线电在

民用领域被寄予厚望,它的终极目标是成为提供无绳电话、3G手机、寻呼机、无线传真、三维网浏览、视频会议等多种功能的全能通信设备。并能实现多频段、多模式无缝漫游。

五、软件无线电的发展趋势近年来软件无线电技术在军用电台、反恐战争、3G移动通信等方面取得了飞速发展,这表明一种崭新的通信观念已逐步深入人心。当前,蜂窝移动通信系统发展到第三代,3G系统进入商业

运行,一方面需要解决不同标准的系统间的兼容性;另一方面为了适应技术的飞速发展,3G无线通信系统要求具有高度的灵活性和扩展升级能力。而已经大规模投入商业运营的2G,在一定的时期内还是会占有相当大的市场份额。因此对于运营商和移动终端制造商来说,如何解决2G、3G和将来使用的4G之间的兼容问题,以及如何实现系统间的无缝漫游,给移动用户提供新的服务,已经变为一个亟待解决的问题。这就需要采用一个通用

平台,通过软件的重新编程,来适应不同的标准和协议,来解决不同系统和协议之间的兼容问题。软件无线电由于其具有良好的可重构性,通过重新编程可以很方便地解决这个问题。一些著名的生产厂商,如Aimet、Ericsson、Lucent、Nortel已经研发了基于SDR思想的基站设备。一些手机供应商(如Nokia)也开始

借鉴软件无线电思想,将多个空中接口集成到一块通用计算机芯片上。在未来应用中,软件无线电还将实现智能接收和发送。但是软件无线电在具体的应用中遇到的挑战还是很严峻的。软件无线电系统的大规模应用还需要器件制造工艺的进步,同时也需

要解决技术上的一些难题。随着微电子技术的进步,通用或专用微处理器的运算能力越来越强,软件无线电最终将由纯软件来

实现。未来的软件无线电将可以根据无线电环境的变化而自适应地配置终端的数据速率,调制解调方式、信道编译码方式,调整信道频率、带宽以及无线接入方式的智能化,从而更加充分地利用频谱资源,在满足用户要求的基础上使系统容量最大。可以预见,软件无线电技术将会引领人类进入软件通信时代。■

(作者单位:潘子欣,广东省科技信息中心;刘毅,仲恺农业技术学院信息学院)

商界科学管理

34