[散文的意境美]创造散文意境美:劳动创造一切

- 格式:docx

- 大小:28.60 KB

- 文档页数:10

语文教学中如何强化审美教育语文教学中的审美教育,就是借助于语言媒介,依靠形象的力量,通过想象和联想以美陶冶学生的性情,启发学生的心智,净化学生的灵魂,提高他们的思维能力和表达能力。

那么,语文教学中如何强化审美教育呢?一、加强“美读”,发现美美读是在传统朗读的基础上带有审美欣赏性质的朗读,是带着美好的情怀,美好的想象,用优美的声调,抑扬顿挫地朗读课文,进而发现美。

美读既指老师富有魅力的范读,也包括学生自己掌握朗读技巧有表情的朗读。

优美的散文、诗歌,动人的小说,戏剧最适宜美读。

如在指导美读《海燕》时,让学生从神态、乐观、动作三方面体味作者如何塑造海燕,表现海燕的勇敢、坚强、自信。

全文基调深沉有力,朗读时声调宜过高,应张驰相间,时而沉抑低缓,时而昂扬激越,速度加快,表现革命者迎风而上的革命气概,体现一种精神之美。

其次,在美读的过程中,要讲究仪态和声音美。

美读时昂首挺胸、潇洒自如,给人自信、有神采又悦目舒心之感。

如《敬畏生命》和《热爱生命》两篇短文,都表达了作者对生命意义和本质的冷静思考,深刻感悟,前文认为生命是“豪华奢侈的,不计成本的投资”,应读出深沉、凝重、理性的思考;后文认为“生命受到自然的恩赐,它是优越无比的”,应读出欢快、高扬、感性的愉悦,体会到生命的价值和意义之美。

对于诗歌的美读,要有更高的要求,要建立在比较深刻,细致地理解诗歌内容的基础上,理解了内容,也就能体会到作者要表达的感情,然后试着把体会到的感情读出来,自然就有抑扬顿挫。

比如《天上的街市》和《静夜》这两首诗,写的是夜空景色,手法也相近,但在情调上还是有细微的差别。

《天上的街市》写的是繁星满天的夜空,作者引发出的联想和想象是牛郎织女在天街上闲游,这个景象给人的感觉是自由、轻松、令人愉悦的;《静夜》写的则是天上飘着团团白云,月亮不甚明亮,天河被云遮掩的夜空,引起的想象是皎人在天河岸边对着月亮无声地流下串串珍珠泪,这首诗给人的感觉是静谧、辽远、朦胧。

美学概论复习提纲一、名词解释:1.人的本质:一方面是指人类特有的承担一定社会关系的人的自由自觉活动。

它在事先就确定了一定目的,在进行中有着自觉意识的活动,一要使得人适应环境和自然的要求,二又通过改造环境和自然以适应人的要求。

“自由自觉的活动恰恰就是人的类的特性。

”另一方面是指人是“一切社会关系的总和”,每个人都处在一定的社会关系在,从属于一定社会形式,人类有意识有目的的活动,从一开始就是社会实践,是在一定社会关系下进行的。

2.艺术丑:1)艺术丑指艺术作品的内容虚假、腐朽、技巧低劣;2)艺术作品中反映丑的对象不等于艺术丑;3)某些艺术中的“丑角”不等于丑;4)在园林艺术中山石以“丑”为美。

(这里的“丑”,实际上是一种不规则的变化,也可以说是一种险怪的美。

)3.社会美:是指社会生活中的美,它不仅根源于实践,而且本身就是实践的最直接的表现。

4.艺术美:是艺术作品的美,是生活和自然中审美特征的能动反映,是艺术家对对象世界肯定自己的一种形式。

作为美的高级形态来源于客观现实,是艺术家根据一定的审美趣味,审美理想、审美经验等,对现实生活进行创造性的反映的产物。

5.自然美:是自然事物的美。

是一定社会实践的产物。

自然美的主要特点是侧重于形式,以自然原有的感性形式直接唤醒人的美感,它和社会功利联系比较曲折。

自然美是社会性与自然性的统一。

6.形式美:指自然、生活、艺术中各种形式因素(色彩、线条、形体、声音等)及其有规律的组合所具有的美,是指事物的属性在合乎规律时所呈现出来的审美特性,来源于生活实践。

7.单纯齐一:或者叫整齐一律,这是最简单的形式美。

在单纯中见不到明显的差异和对立的因素。

单纯能使人产生明净纯洁的感受,齐一是一种整齐美,就各个局部所结成的整体看仍是属整齐的美,给人秩序感,条理感,节奏感。

8.调和对比:调和是把两个相接近的东西相并列,使人感到融和、协调,在变化中保持一致。

对比是把两种极不相同的东西并列在一起,使人感到鲜明、醒目、振奋、活跃。

社会美类型是环境美人物美自然美( natural beauty)客观自然界中自然生成的事物的美,与“社会美”合称“现实美”。

美学界对它有两种界定:一是指自然物的美,如日月、山河花木、鸟虫等的美以及人体美;一是指与“艺术美”相对的一切未经艺术加工的自然界和社会生活中的事物的美。

美学史上有的美学家认为,自然美独立于人类社会生活之外,为自然界种种事物本身所固有的某种属性。

如意大利塔索认为自然本身存在着美。

英国博克认为美是自然物体本身所具有的某些性质。

有的美学家认为自然事物本身无所谓美,自然美是人们意识活动的结果,如黑格尔认为自然美只是心灵美的反映,是一种不完全不完善的形态。

车尔尼雪夫斯基则认为自然美在于自然事物对人生的意义或暗示。

马克思主义美学认为人类通过以生产劳动为核心的社会实践,既改造了自然,又实现了人类自己,使自然成为“人化了的自然界”,自然美的产生是自然人化的结果。

在社会实践中,人类认识和掌握客观自然规律,实现自然的社会化、人化,才使自然具有包括审美价值在内的种种属人的价值产生自然美;随着人类社会实践的发展,自然美的领域也日益扩大。

自然美的生成是自然性与社会性的统一。

前者是自然美的自然属性,如适应人的生理心理需要的形体、色泽、声音、线条以及各部分之间的适当比例等,是形成自然美的必要条件;后者是社会属性,只有当自然物确证了人的本质力量,它对人才是美的。

自然美的形成与发展的基本形式有两种:一为经过人类的社会实践,改变了自然事物的面貌,如沙漠化为绿洲;二为人类掌握客观自然规律后获得支配自然的自由,如在江河湖海上行船。

自然美的主要特点是侧重于自然物的物质形态,以自然的感性形式直接唤起人的美感,它和社会功利的联系较为曲折。

它的最高表现形态为人体美。

自然美是人的审美对象和美感的源泉之一,是艺术表现的对象之一和揭示人物性格,创造意境的手段。

对于自然美的本质具有不同的见解:(1)认为自然美是客观自然物本身具有的属性,取决于事物的自然属性,无论有人无人,它都客观存在着:(2)认为自然美不在于自然属性,而在于在人的社会实践中被人化,是一种社会现象;(3)认为自然物无美,自然美是主观意识的产物;(4认为自然属性为自然美提供了条件,只有当它符合人的审美意识时它才是美的。

美学原理完整版名词解释1、美学:美学是一门关于人的审美价值的人文学科。

2、美学研究的对象:以艺术为主要研究对象,并通过艺术来研究人对现实的审美关系,进而研究各种审美对象、美感经验、审美意识、审美范畴和美学思想。

3、Aesthetiea:是德国理性主义哲学家、美学家鲍姆嘉登的学术专著《美学》一书的书名译音,在德文中的意思是感性学,即美学。

4、审美意识:人类的审美活动并不是无意识的本能活动,而是由自觉的意识所支配的精神活动和实践活动。

即使在最原始的审美活动中,原始人类同样是受到某种特定的意识支配才进行这些活动的。

这种特定的意识就是审美意识。

审美意识是对于审美现象的感性直观的认识。

还没上升到理论形态。

人类审美意识的产生是一个历史过程,从根本上说是与人类生产劳动分不开的。

当人类开始把自己与自然区别开来,并按照“美的规律”创造物体,并在自己的创造物中直观自身,看到了自己的创造能力的时候,人类的审美意识也就形成了。

5、美学思想:美学思想是审美意识的不断发展的结果,是能够深刻地解释审美现象的内在本质的理性认识,具有明确的理论观点和概念范畴。

美学思想是具有某种理论之后对审美现象的思考,是美学发展的三个阶段之一,具有两个基本特点:一是应当能够借助语言文字形式进行传播;二是美学思想具有理论的形态,美学思想具有明确的理论观点和概念范畴。

6、心理能量消耗的节省说:是奥地利心理学家弗洛伊德提出的。

他认为人的本能欲望受到压抑,压抑到无意识中,喜剧性具有一种释放性的作用,让欣赏者发泄它们,使它们浮动在意识之中,得到满足。

满足方式有三上,一是巧智,专在技巧或字面上取巧,以求得心理能量消耗的节省。

二是想象。

三是幽默,是感情消耗的节省。

7、审美态度:是一种宁静的、适宜于接纳对象外观的心理状态,使主体关注于对象的形式与结构。

其核心是要求人们在审美活动中超越自我和实际功利而达到对审美对象的审美静观。

其存在于审美活动中的,不同于实践、理智、道德的一种态度。

感悟诗歌意象与意境湖州市南浔区三长学校谢健文摘要在素质教育中,如何通过诗歌的意象与意境培养学生去把握诗人情感的“悟性”,是诗歌教学中的首要任务。

本文主要从以下三个方面对此进行论述:正确理解意象与意境;如何引导学生去感悟;深入体会诗人情感与“情感投入”。

只有将学生引入诗的意境,并加强悟性训练,才能培养学生创新性阅读、理解、创作诗歌的能力,从而收到良好的教学效果。

关键词诗歌意境与意象悟性情感“诗是一种最集中地反映社会生活的文学样式,它饱含着丰富的想象和情感,常常以直接抒情的方式来表现,而且在凝练与和谐的程度上,特别是在节奏的鲜明上,它的语言有别于散文的语言。

”[1]这个定义,概括地说明了诗歌在内容与形式两个方面的特征。

就诗歌形式而言,“境”与“象”是指诗人借助于表达感情的具体的景或物,即所谓“有意味的形式”。

如何在教学过程中培养学生透过这些外在形式去把握诗人情感的“悟性”,是诗歌教学中的首要任务。

何谓“悟性”?以读诗而言,就是读者对诗中词句、形象画面、情调氛围的分析理解、领会悟通的能力。

在推进素质教育的教学实践中,如何培养学生创新性地阅读、理解诗歌的能力呢?笔者认为,将学生引入诗的意境,在他们面前再现诗中描绘的各种艺术形象,使他们直接受到诗人感情的熏陶与感染,从而认识诗中反映的客观现实而受到教育,并学会赏析领悟其深蕴,这是诗歌教学的关键。

诗歌教学,就是师生进入这一艺术境界的过程。

只有将学生引人诗的意境,并加强悟性训练,才能获得应有的教学效果。

一、正确理解诗歌的意象与意境诗歌用语言将看不见听不到的人的内心情感化为可见可触的直觉形象,这是诗人们创作的主要目的之一。

王国维先生在这个问题上有更加细致的描述,他提出“境界说”,其中包括“写境”与“造境”、“有我之境”与“无我之境”、“气”与“象”、“隔”与“不隔”等,对“意境”这个概念做出了详尽的阐述。

不过我认为对中学教师而言,不必过于复杂化,倒是越简明越好。

语文教学与美育提纲:一、语文教学与美育的关系。

二、发掘语文教学的美育资源。

1、发掘语文教材的美育资源。

(绘画美、音乐美、建筑美。

自然美、生活美、情感美、语言美。

)2、发掘教师教学语言的美育资源。

(语言与语态美。

)3、发掘教学板书设计的美育资源。

三、通过语文教学活动实施美育的途径和方法。

1、通过阅读教学,培养学生欣赏美的能力。

2、通过课外、校外活动,培养学生发现美的能力。

3、通过作文教学,培养学生创造美的能力。

我们的全面发展的教育,应该包涵德、智、体、美、劳等方面的内容。

“美”就是审美教育,简称美育。

美育的目的和任务主要是培养和提高学生正确的审美观点、健康的审美情趣和感受美、鉴赏美、创造美等审美能力。

美育不仅可以提高学生的审美修养,促进他们智育、体育和技能的发展,而且能够更有效地促进他们成为社会主义建设所需要的合格人才。

因此,美育是关系到合格人才的培养、关系到国家前途的大事,其意义是极为深远的。

在教学过程中,培养学生审美素质的途径很多,语文教学是主要渠道之一。

语文教学的审美教育功能是其他学科无法替代的,因而在语文教学中培养学生丰富的审美知识,高尚的审美情操,高超的审美创造力,是我们语文教师义不容辞的责任。

可是长期以来,不少语文老师在教学过程中,习惯于使用识字、解词、分段、归纳中心等肢解术来分析课文,只注重知识、技能和品德的教育,常常忽视了美育。

在由应试教育转向素质教育的今天,探讨和强化语文的美育功能尤为重要。

鉴于以上原因,根据几年来的初中语文教学实践,我在这里粗浅的谈谈关于语文美育方面的尝试。

主要谈两点:一是发掘和利用语文教学的美育资源,二是通过语文教学活动实施美育的途径和方法。

一、发掘和利用语文教学的美育资源。

语文教学的内容和形式是丰富多样的,语文教学的美育资源也是取之不尽的。

(一)、发掘和利用语文教材的美育资源。

作为审美对象,初中语文教材本身就是自然美、社会美、艺术美集萃的仓库,集思想美、形象美、意境美、结构美、语言美、人物美等于一体,所以语文教学具有得天独厚的审美优势。

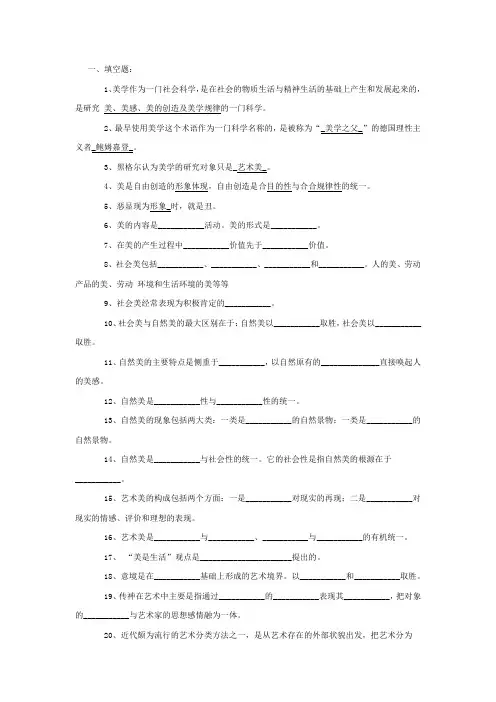

一、填空题: 1、美学作为一门社会科学,是在社会的物质生活与精神生活的基础上产生和发展起来的,是研究 美、美感、美的创造及美学规律的一门科学。 2、最早使用美学这个术语作为一门科学名称的,是被称为“_美学之父_”的德国理性主义者_鲍姆嘉登_。 3、黑格尔认为美学的研究对象只是_艺术美_。 4、美是自由创造的形象体现,自由创造是合目的性与合合规律性的统一。 5、恶显现为形象_时,就是丑。 6、美的内容是___________活动。美的形式是___________。 7、在美的产生过程中___________价值先于___________价值。 8、社会美包括___________、___________、___________和___________。人的美、劳动产品的美、劳动 环境和生活环境的美等等 9、社会美经常表现为积极肯定的___________。 10、社会美与自然美的最大区别在于:自然美以___________取胜,社会美以___________取胜。 11、自然美的主要特点是侧重于___________,以自然原有的______________直接唤起人的美感。 12、自然美是___________性与___________性的统一。 13、自然美的现象包括两大类:一类是___________的自然景物;一类是___________的自然景物。 14、自然美是___________与社会性的统一。它的社会性是指自然美的根源在于___________。 15、艺术美的构成包括两个方面:一是___________对现实的再现;二是___________对现实的情感、评价和理想的表现。 16、艺术美是___________与___________、___________与___________的有机统一。 17、 “美是生活”观点是______________________提出的。 18、意境是在___________基础上形成的艺术境界。以___________和___________取胜。 19、传神在艺术中主要是指通过___________的___________表现其___________,把对象的___________与艺术家的思想感情融为一体。 20、近代颇为流行的艺术分类方法之一,是从艺术存在的外部状貌出发,把艺术分为___________、___________、___________。这种分类只注意艺术的___________特征,而没有注意到与___________的相互联系及依存关系。 21、艺术中的崇高是对_______________的真实、集中的表现。 22、___________认为“悲剧是人生中可怕的事物”。 23、古希腊亚里士多德所写的___________主要是探讨悲剧的。他认为悲剧所引起的___________与___________,能起“陶冶”作用。 24、喜剧根源于现实生活中的___________,它是以___________、___________、___________的形式显示___________。 25、___________认为“笑是一种从紧张的期待突然转化为虚无的感情”。 26、___________认为“喜剧是对于比较坏的人的模仿”。 27、___________最早提出了“滑稽的真正领域,是在人、在人类生活”。 28、美感的本质特征是___________、___________、___________和想象的创造性。 29、美感是接触到___________时引起的一种___________,是一种赏心悦目、怡情悦性的___________,是对美的___________、评价和欣赏。 30、___________是西方现代美学中影响最大的流派之一,也是___________流派中最有代表性的一种理论。 31、瑞士心理学家、语言学家、美学家布洛,提出了著名的___________。其观点是___________的。 32、___________的“直觉说”的基本观点是:美就是直觉,就是___________,就是直觉的表现。 33、德籍美国著名美学家、心理学家_________________创立了“格式塔心理学派”,“格式塔”其意思是___________。 34、美育又称___________,它是人类文明发展的必然结果,也是人类自身建设的一个重要方面。 35、美育是以陶冶人的___________、培养人的___________为目的,以___________为手段,通过富有个性爱好的自由形式___________地促进人的___________的一种教育形式。 36、美育的基本任务是提高___________的修养,促进人的___________。 二、名词解释: 1、 美学思想 2、 美学 3、自由创造 4、社会美 5、自然美 6、艺术美 7、意境 8、传神 9、单纯齐一 10、多样统一 11、优美 12、崇高 13、悲剧 14、喜剧 15、“寓庄于谐” 16、美感 17、审美心理 18、情感 19、理解 20、“移情说” 21、美育 三、判断题: 1、美是“理念的感性显现”。 2、美即是善,善即美。 3、社会主义时期没有悲剧。 4、劳动创造的产品都是美的。 5、自然美产生的根源是人类社会实践。 6、“每个人都是典型,但同时又是一定的单个人。” 7、悲剧是将有价值的东西毁灭给人看。 8、“讽刺的生命是真实”。 9、喜剧艺术的本质特点在于“逗乐”。 10、美感中不包含理性认识。 11、自由创造是人类珍贵的特性。 12、美具有潜在的功利性,美是社会实践的产物。 13、人的内在美具有持久性。 14、崇高的根源是社会实践。 15、在美的产生过程中,实用价值先于审美价值。 四、简述题 1、为什么说美的根源在于人的自由创造? 2、简述丑的特征。 3、为什么说美产生于劳动? 4、简述社会美的特点。 5、简述审美理想对社会美的作用。 6、简述形式美的主要特征: 7、简述优美的特点。 8、简述崇高的特点。 9、简述悲剧的本质及其特征。 10、为什么说喜剧艺术的本质特征是“寓庄于谐”? 11、简述讽刺与幽默的联系与区别。 12、如何理解美感的精神愉悦性? 13、简述理解在审美美感形成过程中的作用。 14、简述想象在形成美感过程中的作用。 15、简述“心理距离说”的主要内容。 16、简述美育的本质特征。 17、简述美育的任务。 五、论述题: 1、试述美与真、善的联系与区别。 2、试述美的特征。 3、试述人物形象的美为何重在内容? 4、举例说明自然美是一定社会实践的产物。 5、试述艺术美创造中内容和形式的关系。 6、试述意境中情与景的关系。 7、试述美感的差异性。 8、试述美感的共同性(普遍性)。 五、期末考试类型及要求: 期末考试是对《美学原理》教学效果的检测。因此,试题将尽可能全面而又有重点地反映出教学的实际情况,体现出《美学原理教学大纲》和《美学原理期末复习指导》的各种要求。 1、 试题类型: 卷面为100分。测试时间为120分钟。 一、填空题:占20%; 二、名词解释:占12%; 三、判断题:占18%; 四、简述题:占30%; 五、论述题:占20%; 2、答题要求: (1)、凡填空题答案中不得出现错别字或用拼音。 (2)、名词解释答出要点即可。 (3)、判断题判明对错后,必须说明理由。 (4)、简述题答出要点后应略加阐述。 (5)、论述题既要有要点,更要注意围绕要点举例论述。

谈初中语文教学中如何实施审美教育摘要:审美教育在现如今的初中语文教学中占据着十分关键的位置,实施审美教育,帮助学生们感受美、领悟美进而创造美成为了语文教育工作者们的重要使命。

关键词:初中语文教学;审美教育;情景;朗读;人物形象1 引言著名的雕塑家罗丹曾经说过一句至理名言,那就是:“世界上并不缺乏美的事物,而是缺乏善于发现的眼睛。

”对于初中的学生来说,无论是从生理上还是从心理上来讲,其都是处于生长发育的关键时期,而正是在这段时期,他们开始对自身听到、看到或者接触到的美好的事物产生一种模糊的感觉,并且还会萌发出欣赏追求的意识。

而初中语文作为一门从层次到结构再到要素来看均呈现出多样化特征的课程,其中蕴含着不计其数的关于“美”的因素。

我们知道在如今的初中语文教学内容中,其包含着诗歌、散文、戏剧以及小说等众多题材的课文,这些文章不仅从思想性上来讲都是佳作,从艺术性上来看也对帮助学生们感受美、领悟美甚至是创造美产生十分重要的影响作用。

所以说,在初中语文教学中实施并且普及审美教育是教育者们必须完成的任务,那么如何在初中语文教学中实施审美教育,帮助学生们提高鉴赏美的能力呢?笔者将在本文提出一些自己的想法。

2 让学生们了解审美教育的重要作用不可否认,在日新月异的今天,审美教育在我国的语文教学中占据着十分关键的地位。

对于生理以及心理都处于快速发育时期的初中生来讲,语文教育不单单承担着为其普及知识的任务,而且也会对其思想以及鉴赏能力等产生很大的影响。

首先,需要学生们了解到审美教育可以美化人的心灵,无论是对个人来讲还是对整个社会集体来讲,审美教育都可以对其精神面貌加以改善。

其次,审美教育是促进学生全面并健康成长的重要措施。

教育的目的就是为社会培养出全面发展型的人才,在品德、智力、体育、劳动这些方面加强对学生教育的同时,缺失了审美教育也不会培养出社会所真正需要的接班人。

3 在初中语文教学中实施审美教育的具体措施3.1 为学生们创造感受美的情景我们知道在初中语文众多题材的课文当中,很多都蕴含着十分美的意境,这就是包含着自然事物或者景象之美的自然美。

醉人的意象与文体美——从女性主义角度品读《红色手推车》王丽【摘要】《红色手推车》是美国著名诗人威廉·卡洛斯·威廉斯的经典之作。

本文以诗歌中几个重要意象以及诗歌的文体为切入点,对其经典作品《红色手推车》进行女性主义的解读。

并就此发现诗歌的艺术美和独特魅力。

%The Red Wheel Barrow is one of the famous poems written by William Carlos Williams, a well-known modern poet in American. The paper makes the images andthe style as the point of penetration and tries to decode the works fromthe feminist point of view with the purpose of finding out the aesthetic effect that comes from it.【期刊名称】《巢湖学院学报》【年(卷),期】2012(000)004【总页数】6页(P111-115,119)【关键词】红色手推车;意象;文体;女性主义【作者】王丽【作者单位】巢湖学院外语系,安徽巢湖238000【正文语种】中文【中图分类】I106.2威廉·卡洛斯·威廉斯是美国意象派诗歌和现代美国诗歌的重要诗人。

威廉斯享有“红色手推车诗人”之称,其原因是诗人曾写了《红色手推车》。

此诗为一首小诗,原文为:The Red Wheelbarrow 红色手推车so much depends 这么多upon 依靠a red wheel 一辆红色barrow 手推车glazed with rain 雨水把它洗得water 锃亮beside the white 旁边是群白色的chickens 鸡[1]威廉斯的诗歌之所以倍受青睐,除了他在诗歌创作上的造诣之外,也与他的职业,即儿科医生有关。

第30卷第5期 2011年1O月 兰州交通大学学报

Journal of Lanzhou J iaotong University Vo1.3O No.5

0ct.2011

文章编号:1001—4373(2011)05—0057—03

生活创造了美刍论

陈晓农 , 农庄女 (安徽省文联,安徽合肥230001;慈文影视文化集团,北京100028) 摘要:感性美在长期的生产实践中衍生出美的概念,美的概念是以研究人类审美经验为中心和出发点来研究美 和审美艺术的科学观点,是研究人与现实世界(客体、人、事、物)的审美及其活动的。本文从人们感性“关”的发展 过程进行分析和讨论,重点对美与人类生活的关系进行探讨。 关键词:感性美;劳动;创造美;文化艺术 中图分类号:1207 文献标志码:A

一、

引言

十八世纪中叶,美学在人们审美欣赏和审美创造活动基 础之上,总结自古希腊以来历代思想家关于美的理论探讨, 对美学理论的体系化、科学化,作为一门独立的学科正式在 西方的哲学体系中建立起来。美学之父德国普鲁士哈利大 学哲学教授鲍姆加登(A G Baumgarten 1714—1762)第一 次给美学规定了独特的研究对象,并写出专著,初步形成了 美学学科的基本框架以及探讨了美学的一些基本问题。鲍 姆嘉登的主要观点集中在两个方面:一是他把美学规定为研 究人感性认识的学科。鲍姆嘉登认为人的心理活动分知、 情、意三方面。研究人的理性认识有逻辑学,研究人的意志 有伦理学,而研究人的情感即相当于人感性认识则应有 “Aesthetic”。1750年鲍姆嘉登正式用“Aesthetic”来称呼他 研究人的感性认识的一部专著。他的这部著作就被当作历 史上的第一部美学专著。二是鲍姆嘉登认为:“美学对象就 是感性认识的完善”。 美学何以与感性认识相关?德国哲学家莱布尼兹(Got— driedWilhe1mLeibniz,1646—1716)对此有一段生动的解 释,他说:画家和其他艺术家们对于什么好和什么不好,尽管 很清楚地意识到,却往往不能替他们的这种审美趣味找出理 由,如果有人问到他们,他们就会回答说,他们不欢喜的那种 作品缺乏一点“我说不出来的什么”。知道作品美或不美,却 说不出个中缘由,在莱布尼兹和鲍姆嘉登看来就属于一种模 糊的、混乱的感性认识。

【题型:单选】【分数:1分】得分:0分[1] 当前,拥有最大数量的文学消费者是()。

A 小说B 诗歌C 戏剧D 视听文学答: A答案: D【题型:简答】【分数:5分】得分:0分[2] 中西方是怎样认识文学文本层面的?文学文本有哪些基本层面?答:答案:中西方是从不同角度探讨文学文本的层面问题的。

中国古代文论文学文本层面观;认为文学意(精)两层面构成。

这两种层面观从可见(外在“)与不可见(内在)的分别上去立论。

论传统对于我们今天认识文学文本的层面构造应是有启发意义的。

西方也存在着大致两类文一是两层面说,主张文学文本包含外在语言层面和内在意蕴层面,二是四层面说,认为文学的四层面组成。

这些论述同样可以给予我们的文学文本层面划分以启迪。

我们认为,文学文本由三个层面组成;文学语组织,文学形象系统和文学意蕴世界。

(1是文学文本的最直接和基本的存在方式,它构成了文学文本的基本现实,是文学文本的最基学形象系统是读者通过对文学文本语言组织的阅读而在头脑中形成的感性生活画面,它是沟和文学意蕴世界的中介性层面,处在核心层面。

(3)文学意蕴世界是读者通过阅读文学语言生活画现而体昧出的深层体验空间,它是文学文本报最深层面。

【题型:单选】【分数:1分】得分:0分[3] 在古希腊时代,已经是全面研究叙事艺术的理论专著是()。

A 贺拉斯的《诗艺》B 柏拉图的《大希庇阿斯篇》C 亚里士多德的《诗学》D 布瓦洛的《诗的艺术》答:答案: C【题型:多选】【分数:2分】得分:0分[4] 西方散文的界说与中国散文一样,至今仍然存在着一定的()。

A 抒情性B 严肃性C 模糊性D 边缘性E 确切性答:答案:ABD【题型:单选】【分数:1分】得分:0分[5] 当代西方的女性主义文学批评属于()模式。

A 心理分析批评B 语言批评C 社会历史批评D 文化批评答:答案: D【题型:名词解释】【分数:3分】得分:0分[6]客观说答:答在“文学四要素”中,客观说把作品抬到高于一切、重于一切的地步,认为作品一案:下诞生之后,就获得了完全客观的性质和独立的“身份”,它既与原作家不相干,它从外界的参照物中孤立出来,本身是一个“自足体”,出现了所谓的“客观化走说最早与“为艺术而艺术”的思想相关。

[散文的意境美]创造散文意境美:劳动创造一切在这个世界上,创造奇迹的人,凭借的额都不是最初的那点勇气,但是只要把最初的那点微不足道的勇气保留到底任何人都会创造奇迹;下面是有创造散文意境美,欢迎参阅。

创造散文意境美:劳动创造一切自从有了人类,劳动创造一切。

爬行变成站立,裸体穿衣盖被。

思维不断向前,古代四大发明。

近代无数革命,追求翻身解放。

现代民众自由,各行各业劳模。

高楼大夏林立,海底世界探奇。

电器幸福万家,手机遍地开花。

商品琳琅满目,超市越做越大。

落实城乡规划,城市农村变样。

实现人人平等,全民奔向小康。

百年教育树人,传统文化先行。

做人先做自己,感恩帮助他人。

素质教育跟上,身心健康第一。

医疗体制改革,全民享受保障。

废弃以药养医,体现国家公益。

医患关系和谐,一切从我做起。

国民衣食无忧,解决住房工作。

优化社会环境,从严整治贪官。

密切联系群众,执政民心所向。

实事求是作风,言行一致榜样。

体力劳动健身,脑力劳动提神。

坚持读书看报,共享影视网络。

政治文化经济,科学建设重点。

饮食睡眠安全,文艺药品真实。

打击假冒伪劣,扫除低俗污秽。

崇尚劳动致富,改变懒惰消极。

发扬创新精神,不忘勤俭节约。

艰苦奋斗光荣,按劳分配跟随。

调动群众参与,积极当家作主。

爱国爱民爱家,利国利己利他。

创造散文意境美:创造的勇气我相信在我的周围,有很多人具有与生俱来的创造性天赋,比如我小学时的一个玩伴,会把各种电器上的零件进行组装,从而让他的新作品焕然一新,他是我儿时最崇拜的人。

但是也仅仅是这样而已,在之后的年华里他还是过上了和一般人一样平凡的生活。

这种创造性为何不能长久呢?这也就是这种表现癖的、逃避现实的创造性的宿命:有丰富的潜能,但只是为了谋求得到赞许和表扬,在后来的岁月里,创造性停留在设想上,而没有进行实际性的创造。

之后,他们对创造的投入程度和全神贯注程度逐渐降低,从而渐渐地落入平常。

这就是《创造的勇气》这本书所提出的一个我们周围经常发生的现象。

作者罗诺•梅是美国著名的存在—人本主义心理学家,他以深邃的哲学智慧和心理学洞见,系统阐述了他所处的美国社会中人们的心灵现状,深刻剖析了美国社会现代人的心灵困境,提出了很多令人深思的存在主义心理学思想和价值观念,阐发了他那独特而又与正统的科学心理学大不相同的“人的心理学”体系。

《创造的勇气》一书中,作者以艺术家的独特视角,从存在主义立场出发,阐述了一种独特的创造心理学的新见解。

在读这本书的时候,思想中自然而然地对“创造性”的理解有所颠覆,也对“创造性”这个主题的知识产生了巨大的启发。

对于很多事,人们通常的观点是理性、客观对待,但是罗诺•梅认为,人们在有情绪参与时,他们才能观察地更加精确,理性才能更好地发挥作用。

在这里我觉得一个例子可以很好地印证这个结论:中日关系。

中日关系仅仅理性、客观看待是不足够的,对于我们这个民族来说,必须有情绪的参与。

当然,这也是个见仁见智的例子,但从一个平民心态来说是理所应当的。

凭借这个观点,作者给了创造性一个最终定义:创造性就是具有强烈意识的人与他或她的世界的交会。

在这本书中,我们将频繁见到三个词:焦虑,交会,顿悟。

我想我可以利用这三个字提供的思路对这本书进行系统的总结和介绍。

(一)生活中的哪一类人容易焦虑呢?作者的研究发现,无产阶级的子女焦虑少,他们由于生活条件的原因,习惯于被拒绝;中产阶级的子女被父母假装深爱,却总是受到拒绝,所以焦虑要多一点。

从某种程度上说,习惯于被拒绝的人会有两种分化,要么有诸多焦虑,要么心态会更加好。

在我们的文化中,充满了疏离和焦虑的象征,所以尽管作者否认“天才是一种疾病,创造性是一种神经症”的观点,但是也没有否认艺术家的创造性与类似于焦虑、孤独等“症状”之间的紧密联系。

俄狄浦斯破解了怪物斯芬克斯之谜,却杀死了父亲误娶了自己的母亲,在发现真相之后他痛苦至极,刺瞎双眼流浪而死。

创造即伴随着毁灭和恐惧。

创造是对不朽的一种渴望,是一种想要使生命超越其死亡的激情。

普罗米修斯盗火以及亚当和夏娃的神话都可以作为很好的例证。

另外,从苏格拉底、耶稣和圣女贞德的故事中,我们也可以发现,受到赞扬的人往往不是谄媚者和忠诚地坚守现状的人,而是反叛者,圣贤往往和反叛者就是同一个人。

一种创造活动就是一种破坏活动—破坏原先的固有观念,反叛也许面临着惩罚甚至死亡,但是伟大的创造往往就从这里面诞生。

意识控制着潜意识的那些狂野的、非逻辑的奇思异想,而潜意识则使意识免于在干枯、空虚和枯燥的理性中失去生机活力。

如果我有意识地把注意力过多地集中在某一问题的某一方面,我的潜意识就会倾向另一方面。

然而我们越是在潜意识中对某种观点持怀疑态度,我们就越是固执己见地在我们的意识中为此而辩护。

比如我在遇到一个数学难题时,会用尽脑子中的知识进行分析计算。

这样经过了很长时间都没有取得进展。

在这个时候,我的潜意识可能机会在这样的状态下进行另类探索,但是我依然对那种惯用的计算方法深信不疑。

然而,在一个适当的情境下,我的这种被压抑的潜意识也许就可以奔涌而出,使形势发生变化。

意识的紧张、意识的专注得到放松时,通常能够产生这种顿悟。

如果我们想要体验到来自我们潜意识的顿悟,我们就必须能够使我们自己孤独。

在这样的一个特殊的环境下,会让自己产生更多的灵感。

(二)创造性的一个绝对必要的条件就是艺术家的自由,没有自由必然缺少交会。

艺术作品就是从交会中产生出来的。

罗诺•梅引用克尔凯郭尔的一句话:在一个人们为了学习而消除了激情的年代,在一个想要拥有读者的作者必须小心翼翼地进行写作,以使他的书能在人们下午小睡时得到仔细阅读的年代,现在的作家能够轻易地预见到他的命运。

所以,无论是在苏联大清洗时期,还是在中国的文革时期,对艺术家的禁锢使得创造性被掩埋起来。

另外,我想对如今的中国举一个例子,这样便于读到这篇文章的人更好地理解这句话:正如上面所说的,学生“为了学习而消除了激情”,这样创造性也是会被附上枷锁,创造的活力难以实质性得到突破。

所以中国的学生一直缺乏创造性,缺少那种探索精神和实践能力。

各种诗歌和创造性的顿悟是在放松的时刻降临到我们心头的。

但是,他们的出现并不是偶然的,而只是在我们强烈地投身于其中和在我们醒觉的意识体验里我们的集中注意的那些领域中才会出现。

中国的现状,就是缺少给人放松心态并且依旧可以进行认真创造的环境。

浮躁成为普遍的社会心态,对创造的理解仅仅停留在理论甚至是简单的意识上,没有真正放松心态并全神贯注的实践,自然没有创造。

(三)希腊的菲德尔神殿,供奉着太阳神阿波罗。

在古代长期的生活中,阿波罗不仅仅作为太阳之神而存在,他亦是形式之神、理性之神、逻辑之神、光之神。

类似于德尔菲神殿的象征、神话给人的顿悟,来自于个体的主观成分与神殿的客观事实之间辩证的相互作用。

对真正的信奉者者绝不仅仅是心理学的,它也包括启示的某个成分。

所以在古代,占卜和预言有时候确实也会让一个国家赢得一场战争。

与预言一样,梦的价值并不在于他们能给出具体的回答,而是在于他们开辟了精神现实的新领域,使我们摆脱了常规,照亮了我们生活的一个新的部分。

自我创造是通过我们的希望、我们的理想、我们的想象以及我们的高度集中注意时经常表现出来的所有想象构思而得到的。

而这种预言和梦,就是让人重新审视自己,认识自己的潜能,对自己及其人际关系等方面产生启示。

我们的顿悟,往往来自于这种平时我们并不太认同但不得不承认的暗示。

所以,就创造性来说,我们不能忽视德尔菲神殿中蕴含的作用。

(四)创造性本身需要有局限性,因为创造性活动起源于人类对限制他们的事物的抗争。

比如,从封建思想到现在的开放思想,都是人类在长期的生活过程中对限制和禁锢的抗争的结果。

这种创造性是不是每个人都会有呢?当然不是,要不然圣人也就不会只有那么几个了。

我们能够在某种程度上超越我们的家庭背景和我们历史情境的局限性,但是这种超越只能在那些从一开始就承认其局限性的人身上出现。

一些有价值的优良品质也从这种反叛的体验中产生出来—个人责任感及人的终极潜能,都是从孤独中、人类之爱中产生出来的。

面对人的局限性,人格实际上反而得到了扩展。

这样一来,限制的扩展便走到了一起。

所以,苏格拉底、卢梭会成为他们那个时代打破限制的典型代表,而中国的诸如辜鸿铭之类的人,虽有学识才华和不凡的见解,但终究不能成为圣人。

(五)说了这么多关于“创造性”的话题,似乎少了“勇气”。

勇气并不是没有绝望,相反,它是一种尽管有绝望,但是依然奋力前进的能力,勇气需要的并不是纯粹的固执,而必须和别人一起创造。

很喜欢作者的两句话句话:若没有勇气,我们的爱就会因为只成为依赖而变得黯然失色;若没有勇气,我们的忠诚就会成为遵奉。

有人宣称他们绝对相信,他们的立场是唯一正确的立场,宣称这一点的人是危险的。

这种深信不仅具有教条主义的性质,而且具有它的那位更具毁灭性的同伴(即狂热)的性质。

它阻碍使用者学习心的真理,而且是对无意识怀疑的一种完全泄露。

创造散文意境美:生活是靠自己创造的曾经有个老木匠准备退休了,他告诉他的老板自己年纪大了, 不想再做盖木房子的手艺了, 他知道这样收入会少些, 但还是决定退休。

想和老伴过过清闲的退休日子, 享受晚年的生活。

虽然他也会惦记这段时间里,还算不错的薪水,不过他还是觉得需要退休了,生活上没有这笔钱,也是过得去的!老板舍不得他的好工人走,问他看在多年的交情上是否愿意再帮忙盖“最后一栋房子”。

老木匠答应了,但随着时间的流失, 很容易看得出来, 老木匠的心已经不在盖房子上面了:他用的是软料、次料,出的是粗活,所以手工非常粗糙,工艺做得更是马马虎虎。

老木匠穷其必生最后的精力,却将这“最后一栋房子”盖得这么坏,真是惭愧!其实,用这种方式来结束他的事业生涯,实在有点不妥!老木匠终于草草的地完成了“最后一栋房子”, 他请老板来验收。

老板来到房子前面, 见到老木匠, 手里递过一把钥匙给老木匠,拍拍老木匠的肩膀,诚恳地说:“这是你的房子,是我赠送你退休的礼品!”木匠惊呆了,他震惊得目瞪口呆,羞愧得无地自容。

事到如今,返工已不可能,如果他早知道是在给自己建房子,他怎么会这样呢?他一定会用最好的材料、最高明的技术,然而现在呢,却建成了“豆腐渣工程”!可是一切已经来不及了,现在他得住在一幢粗制滥造的房子里!他只能自作自受。

老木匠这时痛心疾首,因为他一辈子的“英名”也就这样毁了,同时还要接受惩罚,让自己人生的最后阶段住在这个让他一辈子感到耻辱的地方。

后来老木匠含着对自己的恨离开了人世,在离开人世之前在这座房子大门上装了一个大匾,上面写着:“生活是自己创造的”,你今天的生活,取决在昨天的态度和抉择;而你未来的明天,也会反映出今天的态度和抉择我们又何尝不是这样,总是漫不经心的在经营我们的生活,在建造生活这个房子的时候,我们常常是消极应付而不是积极主动,凡事不肯精益求精、追求卓越。