中原城市群空间发展与布局

- 格式:ppt

- 大小:22.68 MB

- 文档页数:25

浅谈中原城市群发展中原城市群是指以郑州为中心,以洛阳为副中心,开封、新乡、焦作、许昌、平顶山、漯河、济源等地区性城市为节点构成的紧密联系圈。

发展城市群可以在更大范围内实现资源的优化配置,增强辐射带动作用,同时促进城市群内部各城市自身的发展。

中原城市群是我国中部地区城镇最为密集的地区,城市布局呈集聚型,构成中原城市群发展的最基本的空间优势。

当然中原城市群发展的背景可以从以下四个方面来看:1、历史文化背景1.1、河南是中华民族的发祥地之一,“一部河南史半部中国史”,充分说明了河南的历史文化在整个中华文明的发展中举足轻重的地位。

1.2、河南文化博大精深,源远流长。

河南是龙的故乡,仓颉造字在河南,甲骨文出土在河南,制定规范书写“小篆”的李斯是河南上蔡人,著名的活字印刷术也发明于河南,河南是中华姓氏的摇篮,此外,河南自古以来是农业、商业、科技、思想文化、医学等起源、发展和弘扬地。

1.3、河南历史文化悠久,是中国五千年文明史上的政治、经济、文化中心,拥有数量众多的历史文化名城。

这里城市起源早、曾经发展辉煌,拥有城市发展的根基和经验,因此中原城市群的发展也是具有历史和经验双方面的可行性。

2、经济社会背景2.1、河南经济社会发展现状河南拥有16.7万平方千米土地,全省常住人口为94023567人,居全国第三位(根据《河南省2010年第六次全国人口普查主要数据公报》)。

2010年全省地区生产总值22942.68亿元,农业、工业、第三产业发展迅速。

河南的经济总量不断扩大,综合实力显著增强,经济社会同步发展的态势初步形成。

2.2、中原城市群的经济发展优势通过资料分析发现,中原城市群以40.2%的人口创造了全省一半以上的GDP,各项经济指标均优于其他区域。

中原城市群凭借区位优势和要素集聚效应,不仅发展速度高于其他经济区,而且在产业升级、城市化等方面,具有继续领跑全省的实力和潜力。

3、区位背景3.1、区域位置优势中原城市群位于河南的北部,地处全国的经济地理中心是承东启西,连南贯北的中枢地区,也是全国现代陆路交通和通信枢纽之一[1]。

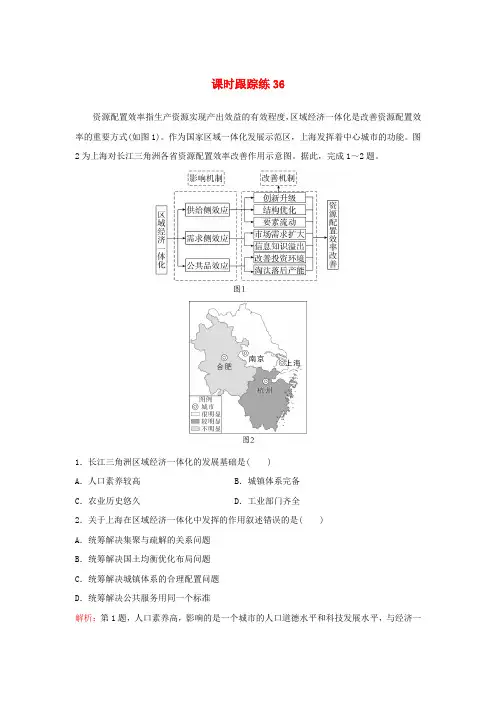

课时跟踪练36资源配置效率指生产资源实现产出效益的有效程度,区域经济一体化是改善资源配置效率的重要方式(如图1)。

作为国家区域一体化发展示范区,上海发挥着中心城市的功能。

图2为上海对长江三角洲各省资源配置效率改善作用示意图。

据此,完成1~2题。

1.长江三角洲区域经济一体化的发展基础是( )A.人口素养较高B.城镇体系完备C.农业历史悠久D.工业部门齐全2.关于上海在区域经济一体化中发挥的作用叙述错误的是( )A.统筹解决集聚与疏解的关系问题B.统筹解决国土均衡优化布局问题C.统筹解决城镇体系的合理配置问题D.统筹解决公共服务用同一个标准解析:第1题,人口素养高,影响的是一个城市的人口道德水平和科技发展水平,与经济一体化无关,A错误。

城镇体系完备,并且在距离上很近,有利于城市之间分工协作,促进区域经济一体化发展,B正确。

农业历史悠久影响的是一个地区农业发展的水平和对工业的影响,C错误。

工业部门齐全影响的是产业基础和产业升级,都是一个城市的组成部分,D错误。

故选B。

第2题,区域一体化是区域发展的高级阶段。

区域一体化包括经济、社会、公共服务、基础设施、生态环境等详细领域的一体化规划、建设与治理。

在动力机制上,既有市场力气的驱动,也是政策干预的结果。

从市场角度看,区域经济的集聚与疏解动态演进,在核心城市集聚到肯定程度之后,就会通过级差地租、产业转移、涓滴效应等途径实现要素的空间流淌。

从政策角度看,政府通过空间规划、重大功能与设施布局等手段,统筹解决集聚与疏解的关系问题,国土均衡优化布局问题、城镇体系的合理配置问题、产业分工问题、公共服务的标准对接与共享问题等,对区域的一体化发展产生着重要的引导作用,描述正确,A、B、C不符合题意。

依据一般规律,世界级城市群发展区域通常都会有集聚和辐射实力超强的核心城市起龙头带动作用。

公共服务用同一个标准描述错误,每一个城市都有属于自己的详细状况,应从实际动身,D符合题意。

区域经济全国流通经济121 中原城市群发展现状分析吴晓迪(河南科技大学,河南洛阳471003) 摘要:自“十一五”规划把城市群作为推行城镇化的主体形态以来,城市群这一名词得到了广大学者和民众的关注。

目前对于城市群的概念并没有统一的定义,国内和国外关于城市群的定义也不尽相同。

中原城市群作为全国第二大城市群肩负支撑中部崛起的职责,本文通过梳理国内外城市群相关概念,对比国内外概念差异,在理解城市群概念的基础上对中原城市群发展现状进行分析。

关键词:城市群;河南省;发展优势;发展劣势中图分类号:F299.27 文献识别码:A 文章编号:2096-3157(2019)16-0121-02一、城市群基本概念介绍1.国外城市群相关概念及其发展研究分析英国学者格迪斯在他《进化中的城市》一书中提出了“集合城市”的说法,国内学者普遍把这一表述作为城市群概念的雏形,但格迪斯只提出了集合城市这一名词并没有对其进行定义,所以关于集合城市概念的解释也比较模糊。

法国地理学家戈特曼提出的大都市带(特大城市)的概念被认为是城市群概念的起源。

“核心区域组成部分的高密度结构和整个区域的星云结构”这一概念揭示了从传统的单一城市向城市社区转型的新模式和新形式。

此外,美国学者斯科特曾提出“全球城市区域”的概念。

尽管学者们提出的概念不同,但实际上都是在描述一种地域空间或者区域———日益扩展的城市地域将数个都市区相互连接成片的地域空间,所谓称谓不同只是因为视角点不同而已。

目前,世界主要形成北美东北部的大西洋沿岸城市群,北美的五大湖城市群,欧洲西北部城市群,英格兰城市群和日本太平洋沿岸城市群五大世界级城市群。

总的来说,世界级城市群形成和发展的关键要素如下:一是区位优势明显,其次经济实力雄厚,此外创新要素以及先进合理的政府规划也必不可少。

以北美东北部大西洋沿岸城市群为例,其被认为是综合实力最强的城市群。

它以纽约为中心,包括波士顿、费城、巴尔的摩和华盛顿等主要城市,北部是缅因州,南部是弗吉尼亚州。

中原城市群一、城市群及中原城市群概念城市群:在具有发达的交通条件的特定区域内,有一个或几个大型或特大型中心城市率领的若干个不同等级、不同规模的城市构成的城市群体。

中原城市群:以郑州为中心,以洛阳为副中心,开封、新乡、焦作、许昌、平顶山、漯河、济源等地区性城市为节点构成的紧密联系圈。

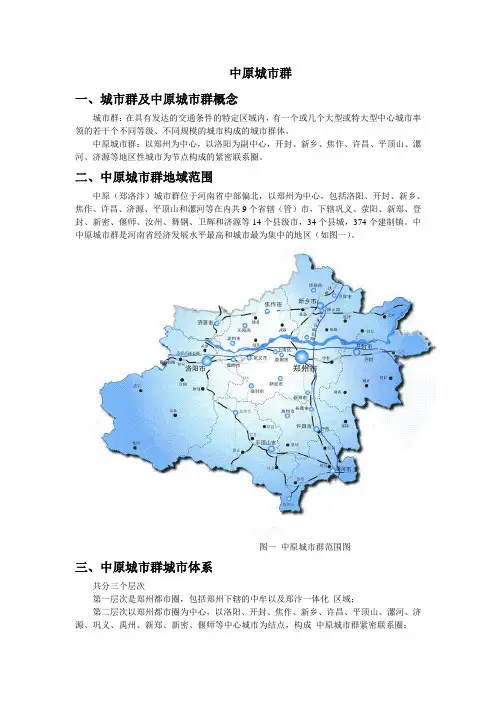

二、中原城市群地域范围中原(郑洛汴)城市群位于河南省中部偏北,以郑州为中心,包括洛阳、开封、新乡、焦作、许昌、济源、平顶山和漯河等在内共9个省辖(管)市,下辖巩义、荥阳、新郑、登封、新密、偃师、汝州、舞钢、卫辉和济源等14个县级市,34个县城,374个建制镇。

中中原城市群是河南省经济发展水平最高和城市最为集中的地区(如图一)。

图一中原城市群范围图三、中原城市群城市体系共分三个层次第一层次是郑州都市圈,包括郑州下辖的中牟以及郑汴一体化区域;第二层次以郑州都市圈为中心,以洛阳、开封、焦作、新乡、许昌、平顶山、漯河、济源、巩义、禹州、新郑、新密、偃师等中心城市为结点,构成中原城市群紧密联系圈;第三层次为外围带。

四、中原城市群空间布局1.中原城市群目前空间结构特点1.1城镇分布相对密集。

中原城市群是我国中部地区城镇最为密集的地区,设市城市数量约占河南省城市总数的60%, 23座城市的平均密度为3.9座/万km2,略低于珠江三角洲城市群(4座/万km2),高于长江三角洲城市群(2·9座/万km2)。

431个城市和建制镇分布密度为7·3座/千km2,低于珠三角(9·8个/千km2),高于长三角(6·8个/千km2)。

1.2城市布局呈集聚型,交通指向和圈层状特征明显。

城市分布有较为明显的分形几何特征,经计算得到该区域城市空间分布的集聚维数为0·5127 (测定系数R2=0·9791),说明城市分布集中程度较高,城市的地域分布属集聚型[20]。

而且,交通指向性非常明显。

另外,城市分布以郑州为核心向外展开,具有较为明显的圈层式空间分布特征,有利于中心城市扩散效应的发挥和各城市之间功能的分工与协调。

中国城市群——中原城市群(城市与环境科学学院08级地理科学一班宋艳平20085080077)中原城市群以郑州为中心,包括洛阳、开封、新乡、焦作、许昌、平顶山、漯河、济源在内的九个省辖市。

区域土地面积和人口分别占全省土地面积和总人口的35.1%和40.4%。

中原城市群城市体系在空间结构上分为三个层次:第一层次是郑州都市圈;第二层次以郑州都市圈为中心,以洛阳为次中心,开封、新乡、焦作、许昌、平顶山、漯河、济源等中心城市为节点,构筑成中原城市群紧密联系圈;第三层次为外围区和辐射区。

加快中原城市群建设,走产业集群之路,形成具有较强竞争力的产业带,是实现中原崛起的重大举措。

中原城市群地处我国中部,区位优势十分明显。

地理位置优越,承东启西,连南贯北,交通便利;气候适宜,雨热同期,土壤肥沃,农产品丰富;矿产资源丰富,地域组合条件优越;基础设施完善,劳动力资源丰富。

在我国经济由东向西梯度推进、由沿海向内地延伸的重要战略机遇期,中部地区有着巨大的发展潜力,中原城市群崛起应抓住这次良好地发展的机遇。

历经多年的发展,该区域已经形成了机械、纺织、食品、化工、能源、煤炭、电力和原材料工业为主的优势传统产业和综合发展的多门类工业体系。

目前整个区域的工业化水平较高,一批在国内外市场上具有较强竞争力的龙头企业和大型企业集团迅速崛起。

例如中国第一拖拉机工程机械公司是中国最大的农机制造企业,神马集团是中国最大的帘子布生产企业,长城铝业公司是中国最大的氧化铝生产企业之一,而中国石化洛阳石油化工总厂和漯河双汇实业集团有限责任公司年产品销售收入超过100亿元。

中原城市群新兴工业也不断涌现并快速成长,目前已经初步在生物制药、有色金属、电子信息和新材料等领域形成了特色和优势。

中原城市群的构筑,必将加速其传统产业的改造和新兴产业的崛起,这不仅有利于变资源优势为经济优势,提高经济效益,率先在中部走出一条深加工、高附加值的产业发展路子,而且有利于改善和优化中部乃至全国的经济布局,使该地域在支撑和带动西部发展、促进中部尽快崛起和全国经济社会持续发展中,发挥更为显著的作用和影响。

中原城市群的现状及发展前景中原城市群是北京、武汉、济南、西安之间,半径500公里区域内城市群体规模最大、人口最密集、经济实力较强、工业化进程较快、城镇化水平较高、交通区位优势突出的城市群。

中原城市群与东部沿海地区长三角、珠三角、京津冀三大城市群及其他城市群发展相互呼应,并起着重要的支撑作用,是河南省乃至中部地区承接发达国家及我国东部地区产业转移、西部资源输出的枢纽和核心区域之一。

以郑州为中心,以洛阳为副中心,包括23个城市,34个县城,374个建制镇。

土地面积5.87万平方公里,人口3950万,分别占全省土地面积和总人口的35.3%和40.3%。

中原城市群规划了四个产业带,即陇海产业带、沿京广线产业带、洛阳产业带和漯河产业带。

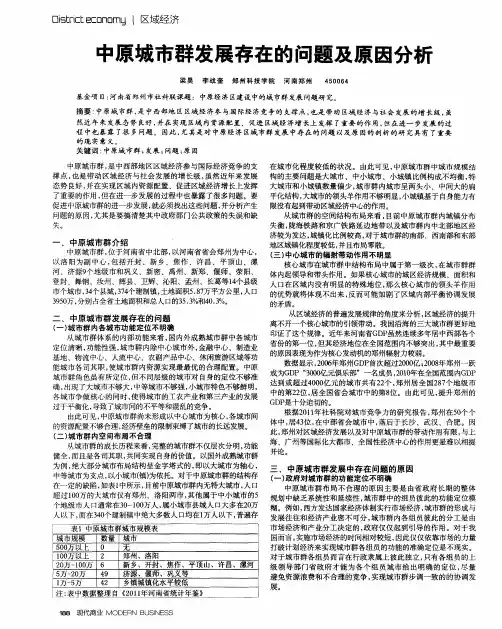

一中原城市群发展现状(1)中心城市不突出,整体竞争力偏弱中心城市的发展水平在很大程度上决定了城市群的发展水平,城市群的竞争力归根结底是中心城市的竞争。

城市群经济社会一体化协调发展,使各城市之间形成合力,增强参与国内国际竞争的整体实力。

(2)产业层次低,增值空间小河南是一个传统的农业大省,重要的能源和原材料基地,其工业经济相对落后,主要停留在对矿产资源的开发利用方面,工业结构多以传统工业部门为主,产品以初级产品为主。

该地区第一产业仍然以传统的种植业为主,而畜牧业、林业与渔业等产值空间较大的产业所占比例较低;市场需求结构的变化,粮食的生产逐步趋于饱和,由此更降低了第一产业的升值空间。

总体上,产业层次低,创新能力不强,产品的附加值低,对能源和原材料依赖较重;第三产业发展相对滞后,仍然以传统的餐饮和流通业为主。

第三产业结构和服务亟待升级,低度化产业结构也影响了第二产业的发展。

(3)产业结构趋同,竞争大于合作由于区位及自然禀赋等条件的近似,中原城市群内部各城市的功能定位较为相近,城市与城市之间的竞争大于合作。

因此,各城市间产业结构趋同现象严重,导致各城市不能发挥自己的特色优势,同时也使投资和生产分散,降低了中原城市群乃至河南的整体经济效益。

中原城市群规划中原城市群规划是指以中原地区为核心,涵盖郑州、洛阳、新乡、安阳等城市的区域性城市群规划。

中原地区是中国历史文化名城集中的地方,也是国家中西部地区的经济、政治、文化中心,拥有丰富的人文资源和良好的自然环境。

因此,中原城市群规划是促进中原地区经济社会发展和提升国际竞争力的重要举措。

首先,中原城市群规划应注重文化底蕴的保护和传承。

中原地区具有深厚的历史文化底蕴,如洛阳的龙门石窟、开封的清明上河图等世界文化遗产,这些文化遗产是中原城市群的重要文化资源,应得到充分的保护和传承。

规划应加强文化遗产保护区的建设,完善文化遗产保护法律法规和管理制度,加强文化遗产保护的宣传教育力度,推动传统文化与现代文明的有机结合。

其次,中原城市群规划应注重高质量的城市发展。

中原城市群是中国经济发展的重要增长极之一,必须以高质量发展为导向,推动城市规模和城市功能的提升。

规划应加强城市建设与环境保护的协调,优化城市布局和交通体系,提高城市生态环境质量。

同时,规划应注重提升城市的软实力,培养城市品牌和城市文化,打造具有国际影响力的中原城市群。

再次,中原城市群规划应注重区域协同发展。

中原城市群是一个相对密集的城市群,城市之间的距离较近,应加强城市间的交流与合作,实施协同发展的战略。

规划应加强交通运输的建设,优化区域交通网络,提高城市间的互联互通水平。

同时,规划应加强产业布局的协同,促进产业的互补与合作,形成经济集聚效应,推动中原城市群统一规划、统一布局和统一发展。

最后,中原城市群规划应注重人才引进和创新驱动。

中原地区拥有丰富的人力资源和科技创新资源,应加强人才引进政策的制定和落实,吸引高层次人才和创新团队落户中原城市群。

规划应促进人才培养和创新创业环境的改善,加强产学研用的结合,推动科技创新能力的提升,使中原城市群成为国家创新驱动发展的重要支撑区域。

总之,中原城市群规划是推动中原地区经济社会发展的重要举措。

规划应注重文化保护和传承、城市发展的高质量、区域协同发展和人才引进与创新驱动,促进中原城市群的可持续发展和国际竞争力的提升。