泸州水文地貌

- 格式:doc

- 大小:29.00 KB

- 文档页数:3

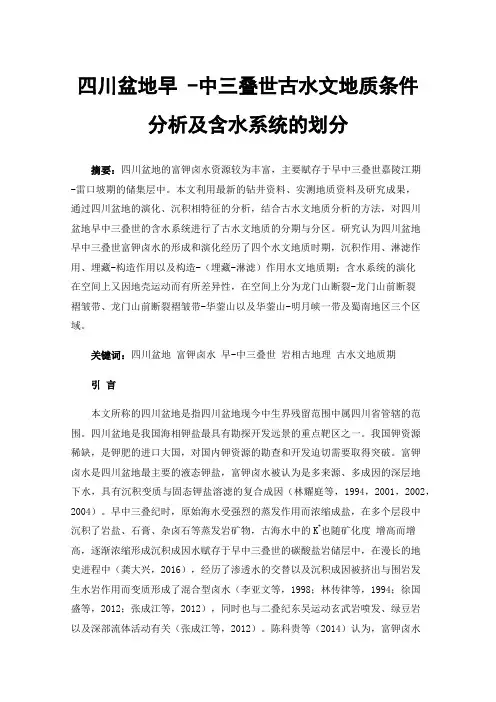

四川盆地早 -中三叠世古水文地质条件分析及含水系统的划分摘要:四川盆地的富钾卤水资源较为丰富,主要赋存于早中三叠世嘉陵江期-雷口坡期的储集层中。

本文利用最新的钻井资料、实测地质资料及研究成果,通过四川盆地的演化、沉积相特征的分析,结合古水文地质分析的方法,对四川盆地早中三叠世的含水系统进行了古水文地质的分期与分区。

研究认为四川盆地早中三叠世富钾卤水的形成和演化经历了四个水文地质时期,沉积作用、淋滤作用、埋藏-构造作用以及构造-(埋藏-淋滤)作用水文地质期;含水系统的演化在空间上又因地壳运动而有所差异性,在空间上分为龙门山断裂-龙门山前断裂褶皱带、龙门山前断裂褶皱带-华蓥山以及华蓥山-明月峡一带及蜀南地区三个区域。

关键词:四川盆地富钾卤水早-中三叠世岩相古地理古水文地质期引言本文所称的四川盆地是指四川盆地现今中生界残留范围中属四川省管辖的范围。

四川盆地是我国海相钾盐最具有勘探开发远景的重点靶区之一。

我国钾资源稀缺,是钾肥的进口大国,对国内钾资源的勘查和开发迫切需要取得突破。

富钾卤水是四川盆地最主要的液态钾盐,富钾卤水被认为是多来源、多成因的深层地下水,具有沉积变质与固态钾盐溶滤的复合成因(林耀庭等,1994,2001,2002,2004)。

早中三叠纪时,原始海水受强烈的蒸发作用而浓缩成盐,在多个层段中沉积了岩盐、石膏、杂卤石等蒸发岩矿物,古海水中的K+也随矿化度增高而增高,逐渐浓缩形成沉积成因水赋存于早中三叠世的碳酸盐岩储层中,在漫长的地史进程中(龚大兴,2016),经历了渗透水的交替以及沉积成因被挤出与围岩发生水岩作用而变质形成了混合型卤水(李亚文等,1998;林传律等,1994;徐国盛等,2012;张成江等,2012),同时也与二叠纪东吴运动玄武岩喷发、绿豆岩以及深部流体活动有关(张成江等,2012)。

陈科贵等(2014)认为,富钾卤水是在压实作用下,由坳陷中心向坳陷边缘聚集形成。

而关于富钾卤水的储集,多受控于构造,如川西平落坝的富钾卤水受龙门山泥岩推覆构造影响,宣汉黄金口川25井富钾卤水受控于华蓥山、铜锣峡及明月峡等背斜(商朋强,2011)。

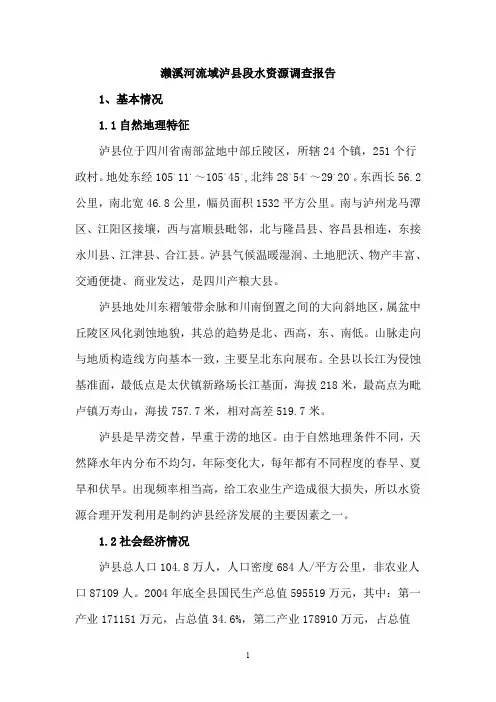

濑溪河流域泸县段水资源调查报告1、基本情况1.1自然地理特征泸县位于四川省南部盆地中部丘陵区,所辖24个镇,251个行政村。

地处东经105。

11,~105。

45,,北纬28。

54,~29。

20,。

东西长56.2公里,南北宽46.8公里,幅员面积1532平方公里。

南与泸州龙马潭区、江阳区接壤,西与富顺县毗邻,北与隆昌县、容昌县相连,东接永川县、江津县、合江县。

泸县气候温暖湿润、土地肥沃、物产丰富、交通便捷、商业发达,是四川产粮大县。

泸县地处川东褶皱带余脉和川南倒置之间的大向斜地区,属盆中丘陵区风化剥蚀地貌,其总的趋势是北、西高,东、南低。

山脉走向与地质构造线方向基本一致,主要呈北东向展布。

全县以长江为侵蚀基准面,最低点是太伏镇新路场长江基面,海拔218米,最高点为毗卢镇万寿山,海拔757.7米,相对高差519.7米。

泸县是旱涝交替,旱重于涝的地区。

由于自然地理条件不同,天然降水年内分布不均匀,年际变化大,每年都有不同程度的春旱、夏旱和伏旱。

出现频率相当高,给工农业生产造成很大损失,所以水资源合理开发利用是制约泸县经济发展的主要因素之一。

1.2社会经济情况泸县总人口104.8万人,人口密度684人/平方公里,非农业人口87109人。

2004年底全县国民生产总值595519万元,其中:第一产业171151万元,占总值34.6%,第二产业178910万元,占总值36.3%,第三产业143458万元,占总值29.1%。

人均国民生产总值5682元。

泸县是四川粮食主产县,盛产水稻、小麦、玉米、红苕、水果等,自古就有“川南鱼米之乡”的美称。

全县耕地面积44467公顷,占土地面积的29%,有效灌溉面积42.01万亩,旱涝保收面积29.03万亩。

全县农业产值22.5亿元。

1.3气象水文条件泸县属副热带回归高压带。

由于受西太平洋季风影响及青藏高原、秦巴山岭和云贵高原的屏障作用,为南亚热带湿润季风气候区。

泸县气候具有冬暖春早,夏热,雨热同步,秋季多阴雨,无霜期长的特点。

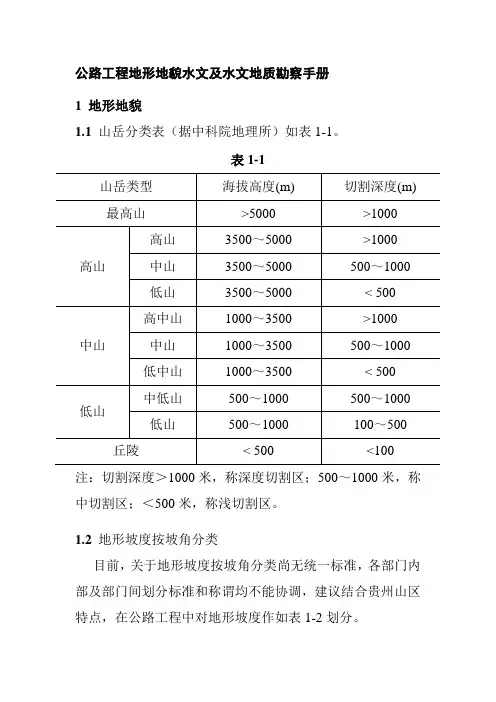

公路工程地形地貌水文及水文地质勘察手册1 地形地貌1.1 山岳分类表(据中科院地理所)如表1-1。

表1-1注:切割深度>1000米,称深度切割区;500~1000米,称中切割区;<500米,称浅切割区。

1.2 地形坡度按坡角分类目前,关于地形坡度按坡角分类尚无统一标准,各部门内部及部门间划分标准和称谓均不能协调,建议结合贵州山区特点,在公路工程中对地形坡度作如表1-2划分。

表1-21.3 贵州省地貌类型划分(据《贵州省水文地质志》)如表1-3:表1-32 水文及水文地质2.1 调查的洪水频率要合乎要求(此要求中的桥、隧部分以列入本文中),如高速公路、一级公路中的特大桥,要求调查三百年一遇最高洪水位。

鉴于贵州实际,常年流水河流,报告中应有最高、最低水位,测时水位和相应的流量;季节性河流及桥跨沟谷,要调访最高洪水位。

2.2 地下水类型根据主要充水含水层的容水空间特征,分为:孔隙含水层类型;裂隙含水层类型;岩溶含水层类型(分以溶蚀裂隙为主的岩溶充水、以溶洞为主的岩溶充水、以暗河/管道为主的岩溶充水三个亚类)。

2.3 含水层富水性判别依据《固体矿产地质勘查规范总则》(GB/T13908-2002)①按天然泉水流量Q(l/s)弱富水<1.0中等富水1~10强富水10~50极强富水>50②按钻孔单位涌水量* q(l/s.m)弱富水<1.0中等富水0.1~1强富水1~5极强富水>5*a. 《矿区水文地质工程地质勘探规范》:评价含水层的富水性钻孔单位涌水量以口径91毫米,抽水位降深10米为准,若口径、降深与上述不合时,应进行换算再比较富水性。

b.《岩心钻探规程》:出水量大于0.2L/s的钻孔,不得采用提筒简易抽水。

③《工程地质手册》第三版,按渗透系数k(m/d)如表2-1。

表2-12.4 地下水涌水量计算中实测的两个基本数据是渗透系数和影响半径,作为预估,表2-2~表2-5数值供参考。

表2-2 岩土渗透系数参考值k(m/d)(据《水文地质手册》)表2-3 松散岩层影响半径R经验值《据岩土工程手册》(单位为米)表2-4 各种岩土层的渗透系数和影响半径(据《工程地质手册》第四版)表2-5 某些岩体的渗透系数数值(兴伦电子《工程力学课件》)抽水试验方法与技术要求建议按《贵州建筑岩土工程技术规范》附录B 进行。

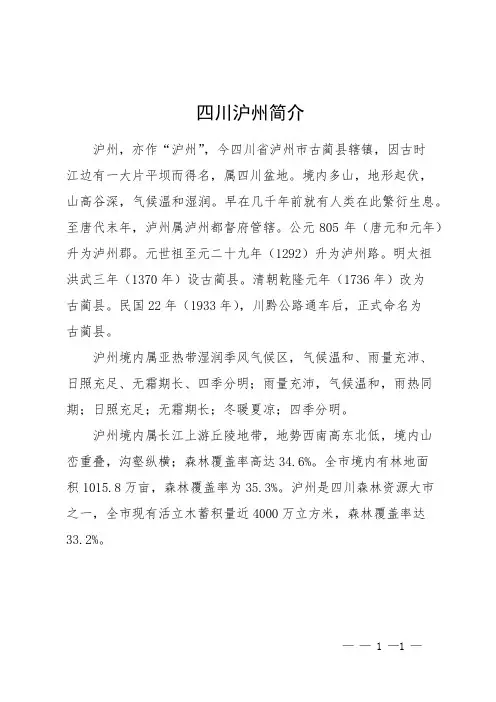

四川沪州简介

沪州,亦作“沪州”,今四川省泸州市古蔺县辖镇,因古时

江边有一大片平坝而得名,属四川盆地。

境内多山,地形起伏,

山高谷深,气候温和湿润。

早在几千年前就有人类在此繁衍生息。

至唐代末年,泸州属泸州都督府管辖。

公元805年(唐元和元年)升为泸州郡。

元世祖至元二十九年(1292)升为泸州路。

明太祖

洪武三年(1370年)设古蔺县。

清朝乾隆元年(1736年)改为

古蔺县。

民国22年(1933年),川黔公路通车后,正式命名为

古蔺县。

沪州境内属亚热带湿润季风气候区,气候温和、雨量充沛、

日照充足、无霜期长、四季分明;雨量充沛,气候温和,雨热同期;日照充足;无霜期长;冬暖夏凉;四季分明。

沪州境内属长江上游丘陵地带,地势西南高东北低,境内山

峦重叠,沟壑纵横;森林覆盖率高达34.6%。

全市境内有林地面

积1015.8万亩,森林覆盖率为35.3%。

沪州是四川森林资源大市之一,全市现有活立木蓄积量近4000万立方米,森林覆盖率达33.2%。

—— 1 —1 —。

泸州气候泸州市属亚热带湿润气候区,南部山区立体气候明显。

气温较高,日照充足,雨量充沛,四季分明,无霜其长,温、光、水同季,季风气候明显,春秋季暖和,夏季炎热,冬季不太冷。

由于青藏高原、秦巴山岭、云贵高原的屏障作用,全市形成了不同的小气候区。

大气环流影响:主要受北方大陆干冷季风与南方海洋暖湿季风交替活动的影响。

冬半年主要受苏联西北利亚和蒙古到新疆一带东南下的大陆干冷空气团的控制。

夏半年主要受西太平洋副热带高压和青藏高原高压控制。

年平均气温17.5─18.0℃,年际之间的变化为16.8─18.6℃高低年间相差值为1.8℃,最冷月(一月) 年平均气温7℃左右,最热月(七月) 平均温度27.5℃,年较差( 最热月与最冷月平均气温之差) 约为20.5℃,极端最高气温可达40℃,极端最低气温可达零下1℃左右。

全市7、8月份气温变化最小,冬季(12─2月) 气温变化也不大,春季气温上升急剧,秋季气温下降迅速。

气温日较差(一日中最高气温与最低气温之差)全年气温日较差为6℃左右, 最大月是8月,平均日较差达8℃以上,最小月12月平均日较差4℃左右。

泸州市无霜期长在300天以上,降雪甚少,个别年份终年无霜雪,适宜作物生长期长。

泸州市属亚热带季风气候,瞬间风速≥17米/秒,称为灾害大风,1、10─12月出现大风的概率小,春秋季多为寒潮大风,风向偏北,风力大,持续时间长,范围较广,夏季多为雷雨大风,这种雷雨引起的局部大风,常伴有冰雹,一般出现在下午和晚上,影响范围小,持续时间短,风力大。

根据(61─96)年气象资料分析,对泸州市农业生产威协最大的是(7、8月)高温伏旱和(5、6月)连晴夏旱,其次是3、5、9 月低温阴雨天气,以及洪涝、冰雹、大风。

它们发生的次数多,危害范围广,后果严重,近年发生的强度变化大,是泸州市的主要气象灾害,也是制约泸州市农业发展的主要因素。

1、4─5月是季节交替,也是冷暖空气交替影响泸州市的时期,多强对流天气,易产生大风,冰雹天气,出现频率为42%,此时正值小春作物灌浆、成熟、收割,因此,大风冰雹对小春作物危害最大。

第二节考察流水地貌及水文特征(4课时)一、背景知识内力作用是形成地表形态的基础,而外力作用在内力作用的基础上对地表形态进行精雕细琢,形成了千姿百态丰富多彩各种地貌。

在我们温州市因气候湿润,在内力作用的基础上,形成了各种典型流水地貌。

在河流上游地区,一般以山地丘陵为主,水流速度较快,流水侵蚀、搬运作用较强,形成各种流水侵蚀地貌,其中以溯源侵蚀和向下侵蚀为主,例如:峡谷、瀑布、沟壑等;但也会在河水流出山口处,河水所搬运的物质因地势平坦开阔、水流速度缓慢而逐渐发生沉积,形成冲积扇景观。

在河道中一般常见棱角分明的巨大砾石。

在河流中游地区,一般以丘陵为主,水流速度较慢,流水侵蚀减弱,以搬运作用作用为主,河谷较上游宽阔,河水向下侵蚀减弱,甚至消失;巨大砾石减少、甚至很少,而岩石磨圆程度较好的鹅卵石为主。

在河流下游地区,一般以平原为主,水流速度较缓慢,以流水沉积作为主,存在流水侵蚀作用,但以侧蚀为主;因水流速度减慢,泥沙逐渐沉积形成中下游冲积平原,在河流入海口形成三角洲、河道多汊道;在河流干流与支流交汇处,主流道和支流河道水流动力有差距,导致泥沙在不同方向受力不均,容易沉降而形成浅水沙滩、甚至江心洲。

河床中沉积物较细的泥沙、淤泥为主。

河流尤其是河流水文特征与人类生产生活密切相关,河流水文特征主要包括水位、流速、含沙量、水温、结冰期、补给、水质、航运价值等。

河流上游地区一般流速较快,流量季节变化大,枯水期水位较低,甚至断流,航运价值低,水质较好等。

河流中下游地区一般流速较慢,流量大,枯水期水位明显较上游深,航运价值相对较高,尤其是大江大河等。

河水泥沙含量一般受植被覆盖率、降水强度、地形坡度、土壤物质组成特点以及人类活动的影响。

河水水温及结冰期主要与流域内气温有关;流量大小主要与流域面积大小以及流域内年降水量大小密切相关。

不管上游还是下游,河流都是当地居民生产生活重要的水源。

二、考查河流流水地貌和水文特征为了更好地实地了解流水作用所形成的各种地貌和河流水文特征,我们不妨安排一次《楠溪江一日游》考察。

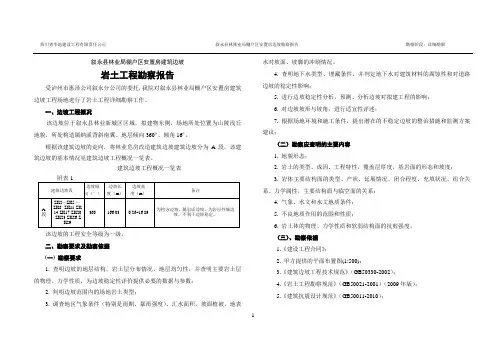

四川省华地建设工程有限责任公司 叙永县林林业局棚户区安置房边坡勘察报告 勘察阶段:详细勘察1叙永县林业局棚户区安置房建筑边坡岩土工程勘察报告受泸州市惠泽公司叙永分公司的委托,我院对叙永县林业局棚户区安置房建筑边坡工程场地进行了岩土工程详细勘察工作。

一、边坡工程概况该边坡位于叙永县林业新城区区域,拟建物东侧,场地所处位置为山陵浅丘地貌,所处构造属纳溪背斜南翼。

地层倾向360º、倾角16º。

根据该建筑边坡的走向,将林业危房改造建筑边坡建筑边坡分为A 段,该建筑边坡的基本情况见建筑边坡工程概况一览表。

建筑边坡工程概况一览表附表1建筑边坡段 边坡倾 向(°) 边坡长 度(m )边坡高 度(m )备注A 段ZK2—ZK5—ZK8--ZK11-ZK 14-ZK17-ZK20-ZK23-ZK26-ZK29360 166.03 0.26~16.89为挖方边坡,属岩质边坡,为岩层外倾边坡,不利于边坡稳定。

该边坡的工程安全等级为一级。

二、勘察要求及勘察依据 (一) 勘察要求1. 查明边坡的地层结构,岩土层分布情况,地层均匀性,并查明主要岩土层的物理、力学性质,为边坡稳定性评价提供必要的数据与参数;2. 判明边坡范围内的场地岩土类型;3. 调查地区气象条件(特别是雨期、暴雨强度)、汇水面积,坡面植被,地表水对坡面、坡脚的冲刷情况。

4. 查明地下水类型、埋藏条件,并判定地下水对建筑材料的腐蚀性和对道路边坡的稳定性影响;5. 进行边坡稳定性分析,预测、分析边坡对拟建工程的影响;6. 对边坡坡形与坡角,进行适宜性评述;7. 根据场地环境和施工条件,提出潜在的不稳定边坡的整治措施和监测方案建议;(二)勘察应查明的主要内容 1. 地貌形态;2. 岩土的类型、成因、工程特性,覆盖层厚度,基岩面的形态和坡度;3. 岩体主要结构面的类型、产状、延展情况、闭合程度、充填状况、组合关系、力学属性,主要结构面与临空面的关系;4. 气象、水文和水文地质条件;5. 不良地质作用的范围和性质;6. 岩土体的物理、力学性质和软弱结构面的抗剪强度。

泸州市地热资源勘查开发可行性分析丁志勇,石磊(四川省地质矿产勘查开发局一一三地质队,四川泸州646000)摘要:泸州市地热水资源主要赋存于三叠系中统雷口坡组、下统嘉陵江组热储层及二叠系茅口组、栖霞组热储层中。

上述热储层在叙永县—古蔺县以南,呈层状产出,分布面积广,岩性、厚度稳定,地质构造简单;叙永县—古蔺县以北深埋地腹,兼有层状热储和带状热储特征,地质构造比较复杂。

通过热矿水成矿地质背景和补迳排条件分析,提出了勘查开发泸州市地热水的可行性和下步工作建议。

关键词:地热水;勘查开发;可行性;泸州中图分类号:P641.7文献标识码:A文章编号:1006-0995(2014)04-0569-05DOI:10.3969/j.issn.1006-0995.2014.04.022泸州市是国家历史文化名城,国家优秀旅游城市,有着丰富的旅游资源和人文景观,是人们休闲度假的好去处。

泸州地热资源较为丰富,规划有序地勘查开发地热水资源,必将吸引更多的省内外、国内外旅游观光者,对促进旅游产业发展,带动相关产业、繁荣地方经济,定将起到积极的作用。

而且勘查开发泸州市境内的地热水资源,也符合国家西部大开发战略部署和产业政策,对打造古蔺叙永山水风光旅游区、川黔渝金三角地区旅游中心、加快城镇化步伐,在2020 年全面建成小康社会,都具有十分重要的意义。

1 自然地理概况泸州市位于四川省东南沱江和长江汇合处,处川滇黔渝四省市结合部,辖四县(合江县、泸县、古蔺县、叙永县)三区(江阳区、龙马潭区、纳溪区),境内有铁路、高速公路,长江黄金水道、兰田机场等,与全国立体交通网络连接,交通方便,区位优势明显。

泸州市属亚热带气候,四季分明,雨量充沛,年平均气温17℃左右,年平均降雨量1 100mm。

境内过境河流为长江,沿途接纳了沱江、永宁河、赤水河,其余支流纵横分布,为地下水补给创造了良好条件。

2 地质环境简述2.1 构造图 1 泸州市地区构造纲要略图泸州市处扬子地台—川黔娄山关褶皱筠连—赤水东西向构造带北缘及四川台坳川东陷褶束泸州穹褶束带上。

探究古蔺河流域地理环境特征古蔺河是古蔺人民的母亲河,是长江流域的一条二级支流。

作为长江干流上游右岸一级支流——赤水河的一条重要支流,主河道自西向东从古蔺县城穿越而过,沿途接纳了椒坪河、小水河和水落河等若干小支流,最终在太平镇汇入赤水河,千百年来默默滋养着古蔺县城和沿途若干个乡镇的人们。

古蔺河干流位于四川省泸州市古蔺县中北部,是赤水河左岸的一级支流,处在东经105°35′~106°02′、北纬27°55′~28°08′之间。

干流发源于古蔺县箭竹苗族乡磨槽口,干流由西向东横穿县境中北部,在太平镇太平渡口处注入赤水河,流域面积达965平方千米。

流域内最高海拔1820米,最低320米,相对高差1520米,主河道全长70.7千米,河床平均比降18.4‰。

大致可以彰德保安桥和污水处理厂为界,将古蔺河分为上中下游三段:彰德保安桥以上为上游,沿途山峦耸立,沟壑纵横;中游流经县城区域,长度大约10多公里,人类活动影响较大;污水处理厂以下为下游,流程较长,差不多占到古蔺河总长度的一半,但地势起伏和缓,在汇入了几大支流后,流量逐渐增大。

(二)干热的大陆性亚热带季风气候古蔺河流域属于亚热带季风气候,地处四川盆地南部边缘向云贵高原过渡地带,具有四川盆地气候和云贵高原气候特征,垂直变化明显。

其主要气候特点是:四季分明,雨热同季,夏季炎热,冬季不太寒冷;气温差异大,无霜期长,日照较充足。

古蔺河流域年平均降雨量750mm~1100mm,相对于同类气候区年降雨量偏少,湿度适中,夏秋季节较为集中,冬春季节少雨;流域内不同地域热量分布差异大,垂直差异明显,具有四川盆地南部高温和贵州高原乍寒乍暖的特点。

流域下游河谷地区显示出一定的干热河谷特点。

该流域由于山高谷深,河谷被大山体所夹峙,形成闭塞地形,处于东南暖湿气流西进北伸的背风面,气流下沉增温减湿,形成焚风效应,典型的干旱气候成为这一地区的显著特点。

泸州地理导学案一、泸州的地理位置和区位优势泸州位于中国四川省的南部,地理坐标为北纬28°51′-29°46′,东经105°29′-106°54′。

泸州地处长江上游,是长江经济带的重要节点城市。

有着得天独厚的与外界交通联系的区位优势。

泸州地处长江中上游地区,毗邻成都、重庆两大城市。

以水路交通为主要特色,长江将该市分成两岸,是长江游船游览的重要停靠点。

此外,泸州还是内陆沿海航运、欧亚陆路大通道的重要节点。

各类交通线路纵横交错,方便快捷地与国内外其他地区进行联系和交流。

二、泸州的自然地理特征1. 地形地貌泸州地势总体呈南北高、中间低的特点。

南部为崇山峻岭,主要分布为大娄山、九宫山等。

中部是低丘和河谷地带,主要有漆河、沱江、李庄江等河流。

北部以平原和丘陵为主,地势相对较低平。

2. 气候特点泸州属亚热带季风气候,四季分明,气候温暖湿润。

夏季炎热多雨,冬季相对较冷。

年平均温度为17℃左右。

降水充沛,年降水量在1000-1500毫米之间。

3. 植被和动物资源泸州地区的植被种类繁多,主要有热带雨林、温带森林和米草等。

丰富的植被资源为各类动物提供了良好的栖息环境。

在泸州可以看到大熊猫、金丝猴、水鹿等珍稀动物。

三、泸州的人文地理特征1. 历史文化泸州拥有悠久的历史文化传统。

泸州是中国历史文化名城之一,有着丰富的历史遗存和人文景观。

其中最著名的是泸州石刻,被誉为“东方雕刻艺术之镇”。

2. 人口和民族构成泸州是一个多民族聚居的地方,主要民族有汉族、苗族、彝族等。

截至2020年底,泸州市常住人口约为517万人。

市区主要居民以汉族为主,而山区则主要为少数民族人群。

3. 经济发展泸州是中国重要的工业城市,也是全球著名的白酒产区之一。

泸州市以酒业、化工、机电为主导产业,形成了比较完善的工业体系。

此外,泸州还拥有丰富的自然资源,如石油、天然气等,为当地的经济发展提供了强大的支撑。

四、泸州的旅游资源泸州地理环境优美,自然风光独特,拥有丰富的旅游资源。

泸州的气候特点是什么特征泸州的气候特点是什么特征泸州,自公元前161年西汉设江阳侯国以来,至今已有两千多年的历史。

下面是店铺给大家整理的泸州的气候特点简介,希望能帮到大家!泸州的气候特点泸州市属亚热带湿润气候区,南部山区立体气候明显。

气温较高,日照充足,量充沛,四季分明,无霜期长,温、光、水同季,季风气候明显,春秋季暖和,夏季炎热,冬季不太冷。

但受四川盆地地形影响,泸州市夏季多雷雨,冬季多为连绵阴雨天气,多轻雾天气,而全年少有大风,多为0~2米/秒的微风。

年平均气温17.5~18.0℃,年际之间的变化为16.8~18.6℃,高低年间相差值为1.8℃;泸州市无霜期长在300天以上,降雪甚少,个别年份终年无霜雪,适宜作物生长期长。

泸州的地理环境位置境域泸州位于四川省东南部,川滇黔渝四省市结合部。

泸州市东邻重庆市,南接贵州省、云南省,西连宜宾市,北接自贡市、内江市。

距省会成都市267千米。

地理坐标北纬27°39′~29°20′,东经105°08′41″~106°28′,东西宽121.64千米,南北长181.84千米,幅员12243平方公里。

处于成都-贵阳-重庆-昆明直线连接中心位置,长江和沱江两江交汇处,是四川东南出川出海和重庆西南出海东南亚必经通道。

地形地貌泸州地处四川盆地南缘与云贵高原的过渡地带,地势北低南高。

北部为河谷、低中丘陵,平坝连片,为鱼米之乡。

南部连接云贵高原、属大娄山北麓,为低山,河流深切,河谷陡峭,森林矿产资源丰富。

海拔高度240米~520米。

合江县九层岩长江江面海拔203米,为市境最低点。

叙永县罗汉林羊子湾梁子主峰海拔1902米,为最高点。

泸州地处川东南平行褶皱岭谷区南端与大娄山的结合部,四川盆地南缘向云贵高原的过渡地带,兼有盆中丘陵和盆周山地的地貌类型,分属四川盆南山地与丘陵区和巫山大娄山中山区两个地貌二级区。

总的特点是:南高北低,以长江为侵蚀基准面,由南向北逐渐倾斜,山脉走向与构造线方向基本一致,呈东西向、北西向及北东向展布。

四川泸州引言四川泸州位于中国西南地区,是四川省下辖的地级市之一。

泸州地处长江上游,地理位置优越,是一座具有悠久历史文化和自然风光的城市。

本文将介绍泸州的地理概况、历史文化、风景名胜以及当地特色美食等方面,以便读者了解这个美丽而充满活力的城市。

地理概况泸州地处四川盆地东南部,坐落在长江河谷之中,东临重庆,西靠成都。

泸州市总面积约为5,407平方公里,辖4个区、2个县,下辖行政区共28个乡镇。

由于地处长江流域,泸州气候湿润,年均气温约为18摄氏度。

泸州的地形多样,包括山地、丘陵和平原,其中的大、中、小五岔山为当地著名景点之一。

历史文化泸州历史悠久,具有丰富的历史文化底蕴。

据史书记载,泸州始建于春秋战国时期,距今已有2000多年的历史。

在宋朝时期,泸州成为了一个重要的商业和文化交流中心。

随着时间的推移,泸州逐渐形成了独特的文化风格,融合了巴蜀文化与江南文化的特点。

泸州还是中国古代文人骚客的摇篮,出了许多著名的文人墨客,如明代文学家杨守愚和清代文学家贾谊。

风景名胜泸州拥有丰富的自然景观和人文景观,吸引着众多游客。

其中,雷公山是泸州的一个著名景点,以其峰、岭、瀑、洞、滩等自然景观而闻名。

这里的山峰壮丽峻拔,像一座座巍峨挺拔的屏障。

此外,对于了解泸州历史文化的游客来说,江阳古镇和湖滨古街是绝佳的选择。

这两个地方都保留了很多古时的建筑和文物,让游客感受到历史的厚重和独特的古代风情。

当地特色美食泸州的特色美食也是吸引游客的一大亮点。

最有名的当属泸州老窖酒,是中国十大名酒之一。

泸州老窖酒以其独特的酿造工艺和浓郁的酒香而闻名于世。

此外,泸州还有许多其他美食,如泸州豆花、冷锅鱼、泸州火锅等。

这些美食以其独特的口味和制作工艺吸引了众多游客,并成为了泸州的代表性特色小吃。

结论四川泸州是一座充满历史文化和自然风光的城市。

它位于中国西南地区,拥有优越的地理位置和丰富多样的景点资源。

无论是追溯历史文化,欣赏自然风光还是品味特色美食,泸州都能带给游客独特的体验。

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==泸州的气候特点是什么特征泸州,自公元前161年西汉设江阳侯国以来,至今已有两千多年的历史。

下面是小编给大家整理的泸州的气候特点简介,希望能帮到大家!泸州的气候特点泸州市属亚热带湿润气候区,南部山区立体气候明显。

气温较高,日照充足,雨量充沛,四季分明,无霜期长,温、光、水同季,季风气候明显,春秋季暖和,夏季炎热,冬季不太冷。

但受四川盆地地形影响,泸州市夏季多雷雨,冬季多为连绵阴雨天气,多轻雾天气,而全年少有大风,多为0~2米/秒的微风。

年平均气温17.5~18.0℃,年际之间的变化为16.8~18.6℃,高低年间相差值为1.8℃;泸州市无霜期长在300天以上,降雪甚少,个别年份终年无霜雪,适宜作物生长期长。

泸州的地理环境位置境域泸州位于四川省东南部,川滇黔渝四省市结合部。

泸州市东邻重庆市,南接贵州省、云南省,西连宜宾市,北接自贡市、内江市。

距省会成都市267千米。

地理坐标北纬27°39′~29°20′,东经105°08′41″~106°28′,东西宽121.64千米,南北长181.84千米,幅员12243平方公里。

处于成都-贵阳-重庆-昆明直线连接中心位置,长江和沱江两江交汇处,是四川东南出川出海和重庆西南出海东南亚必经通道。

地形地貌泸州地处四川盆地南缘与云贵高原的过渡地带,地势北低南高。

北部为河谷、低中丘陵,平坝连片,为鱼米之乡。

南部连接云贵高原、属大娄山北麓,为低山,河流深切,河谷陡峭,森林矿产资源丰富。

海拔高度240米~520米。

合江县九层岩长江江面海拔203米,为市境最低点。

叙永县罗汉林羊子湾梁子主峰海拔1902米,为最高点。

泸州地处川东南平行褶皱岭谷区南端与大娄山的结合部,四川盆地南缘向云贵高原的过渡地带,兼有盆中丘陵和盆周山地的地貌类型,分属四川盆南山地与丘陵区和巫山大娄山中山区两个地貌二级区。

泸州市江南轻工业园区川泸运地块土石方量勘察报告受泸州市江阳区江南轻工业集中发展区管理委员会之委托,我院对泸州市江南轻工业园区川泸运地块进行了土石方量勘察工作。

一、取土场地概况拟建泸州市江南轻工业园区川泸运地块土石方量勘察工程场地位于泸州市江阳区蓝田镇五星村昏井坎社。

距泸州城中心约4km,交通地理位置方便。

该场地呈长方形,东西长约226.50m,南北宽约186.80m。

总占地面积40000.10m2,拟定平场底标高为303.92~307.34m,根据甲方提供的场地图,总填方量65325.30m3,总挖方量91212.70m3,平均高度305.97m。

场地原始地貌为浅丘地貌,地势起伏不平,杂草丛生,交通运输方便,汽车可直达场地。

二、勘察目的、任务要求和依据的技术标准(一) 勘察目的、任务要求1.勘察目的及阶段1) 查明取土场内各岩土层的成因、时代、地层结构和均匀性以及特殊性岩土的性质,以及各岩土层的物理力学性质。

查明岩石坚硬程度、岩体完整程度、基本质量等级和风化程度。

2) 查明地下水类型、埋藏条件、补给及排泄条件、腐蚀性、初见水位及稳定水位;提供季节变化幅度和各主要地层的渗透系数;提供平场开挖工程应采取的地下水控制措施,并对场地土的腐蚀性进行评价。

3) 对场地岩土层的工程特性和场地开挖后的稳定性进行分析评价,提出各岩土层的物理力学值;论证平场开挖的可行性。

4) 对平场过程中和平场后将对周边的环境影响作出评价。

5) 对平场施工方案提出建议;2.勘察任务(1)、查明场地岩土层的成因、结构、层次、物质组成、颗粒级配,夹层的空间分布与性质,地下水位,各岩土层厚度等。

(2)、查明岩石的岩性、矿物和化学成分、结构特征,夹层的空间分布,风化分带,结构面发育程度及充填物性质,覆盖层厚度,喀斯特发育程度等。

(3)、查明平场场地区域地质条件,场地岩土层分布、通过现场钻探、岩芯鉴别、地质编录和室内试验查明岩土物理力学性质。

泸州气候

泸州市属亚热带湿润气候区,南部山区立体气候明显。

气温较高,日照充足,雨量充沛,四季分明,无霜其长,温、光、水同季,季风气候明显,春秋季暖和,夏季炎热,冬季不太冷。

由于青藏高原、秦巴山岭、云贵高原的屏障作用,全市形成了不同的小气候区。

大气环流影响:主要受北方大陆干冷季风与南方海洋暖湿季风交替活动的影响。

冬半年主要受苏联西北利亚和蒙古到新疆一带东南下的大陆干冷空气团的控制。

夏半年主要受西太平洋副热带高压和青藏高原高压控制。

年平均气温17.5─18.0℃,年际之间的变化为16.8─18.6℃高低年间相差值为1.8℃,最冷月(一月) 年平均气温7℃左右,最热月(七月) 平均温度27.5℃,年较差( 最热月与最冷月平均气温之差) 约为20.5℃,极端最高气温可达40℃,极端最低气温可达零下1℃左右。

全市7、8月份气温变化最小,冬季(12─2月) 气温变化也不大,春季气温上升急剧,秋季气温下降迅速。

气温日较差(一日中最高气温与最低气温之差)全年气温日较差为6℃左右, 最大月是8月,平均日较差达8℃以上,最小月12月平均日较差4℃左右。

泸州市无霜期长在300天以上,降雪甚少,个别年份终年无霜雪,适宜作物生长期长。

泸州市属亚热带季风气候,瞬间风速≥17米/秒,称为灾害大风,1、10─12月出现大风的概率小,春秋季多为寒潮大风,风向偏北,风力大,持续时间长,范围较广,夏季多为雷雨大风,这种雷雨引起的局部大风,常伴有冰雹,一般出现在下午和晚上,影响范围小,持

续时间短,风力大。

根据(61─96)年气象资料分析,对泸州市农业生产威协最大的是(7、8月)高温伏旱和(5、6月)连晴夏旱,其次是3、5、9 月低温阴雨天气,以及洪涝、冰雹、大风。

它们发生的次数多,危害范围广,后果严重,近年发生的强度变化大,是泸州市的主要气象灾害,也是制约泸州市农业发展的主要因素。

1、4─5月是季节交替,也是冷暖空气交替影响泸州市的时期,多强对流天气,易产生大风,冰雹天气,出现频率为42%,此时正值小春作物灌浆、成熟、收割,因此,大风冰雹对小春作物危害最大。

如1989年泸州“4.20”和1993年泸县“4.24”的风雹灾害,大家仍记忆犹新,不仅给农业造成巨大损失,也给人民生命财产带来威协。

2、5─6月是夏旱发生的时段(除叙永外)出现夏旱的频率达30%以上,古蔺高达59%,此时正值水稻栽插不久,将造成禾苗干枯死亡,1969年夏旱长达60天以上,严重影响我市的大春生产。

3、7─8月伏旱出现的频率为42%以上,合江高达71%,对大春作物危害最大,造成减产或者无收。

1971年伏旱长达46天以上。

4、低温、阴雨是农业生产的内伤,对农业生产的危害面最大,特别是对早稻、再生稻、晚稻的危害尤为突出。

5月出现低温阴雨的频率为47.5%,合江高达66.7%;9月份出现的频率在65.5%。

1994年9月出现低温阴雨造成再生稻、晚稻大面积减产。

5、暴雨主要发生在6─8月,其发生频率在56%以上,造成洪灾,山体滑坡,泥石流,冲毁庄稼、农田,给经济建设带来巨大损失。

1968年7月2日,全市雨量多数达170mm以上,其中市中区达239.0mm。

泸州水文

泸州市内河流属长江水系,以长江为主干,成树枝状分布,由南向北和由北向南汇入长江。

境内河流众多,集雨面积50平方公里以上的河流有61条,其中50-100平方公里的30条,100-400平方公里的20 条,400平方公里以上的11条,主要河流有长江干流、沱江、赤水河、古蔺河、永宁河、塘河、濑溪河、东门河等。

河道普遍具山区性河道特征,河岸坡度陡,多呈V形谷或U形谷,宽谷与窄谷交替,河床较大,多急流险滩。

长江由江安县经纳溪区大渡口处入境,由西向东流经纳溪、江阳区、龙马潭区、泸县、合江五县(区),在合江县符阳村九层岩出井流入江津县。

市境内长133公里,集雨面积9832平方公里,出境流量为8533立方米/秒,入境水量2420.8立方米,出境水量2691亿立方米。

沱江系长江左岸支流,由富顺县经泸县海潮处入境,在市境北部由西北向东南,经泸县、江阳区在市区管驿嘴处汇入长江。

境内长44公里,集雨面积1258平方公里。

河床窄,天然落差小,年均河口流量455立方米/秒,年均河口输沙量0.2356亿吨。

洪水季节可通航,枯水期部分段可通航。

水能蕴藏量6.4万千瓦。

永宁河为长江南岸支流,发源于叙永县黄泥乡,由南向北流经叙永、纳溪,在纳溪区安富镇汇入长江,全长152公里,集雨面积2320平方公里。

天然落差846.6公尺,平均比降5.57‰,水能蕴藏量12.87万千瓦,多年平均河口流量66立方米/秒,年均河口输沙量。