试论马思聪早期小提琴音乐作品的风格特点

- 格式:pdf

- 大小:165.25 KB

- 文档页数:2

漫谈马思聪的《内蒙组曲》作者:李欢欢来源:《文艺生活·下旬刊》2017年第12期摘要:1937年,马思聪创作了《内蒙组曲》(原名《绥远组曲》)和《第一回旋曲》(原名《绥远回旋曲》),这两部作品标志着马思聪小提琴音乐创作的成熟,并“开始进入利用民歌来创作的新途”。

正是马思聪在三四十年代对中国民族民间音乐的态度,经历了一个从不了解到热爱的转变过程。

关键词:马思聪;小提琴曲;《内蒙组曲》中图分类号:J614 文献标识码:A 文章编号:1005-5312(2017)36-0153-01《内蒙组曲》包括三个乐章,第一乐章《史诗》、第二乐章《思乡曲》、第三乐章《塞外舞曲》分别采用康定情歌《跑马溜溜的山上》、内蒙民歌《城墙上跑马》和第三乐章《虹彩妹妹》的音调进行创作。

马思聪在民歌的基础上,充分发挥了他的艺术想象力,成就了这部中国小提琴音乐文献中的精品。

我们可以从《史诗》庄严、朴素的独特旋律中感受到塞外辽阔土地的气息、自然风光的奇异、质朴人民的真情;从《思乡曲》悠长、哀婉的旋律中听到背井离乡的游子对故土思恋的哀歌;从《塞外舞曲》欢腾、跳跃的旋律中体验到人民群众热烈歌舞的动人场面。

《城墙上跑马》是一首具有浓郁民族风格的内蒙古民歌,它表现了漂泊在外的青年对故乡、对亲人的思念之情。

马思聪选择这样的民歌作为《思乡曲》的主题,既是战乱年代人民生活的切实写照,也是有感而发的自然流露——作为一个曾经长期留洋在外的年轻艺术家,他对思乡之情是有着深切的感受的。

更为不幸的是30年之后的1967年,马思聪在“文革”中被迫出走异国他乡,而且一去不回,客逝异国,备尝思乡之苦,“忧美”的《思乡曲》,不期成了马思聪一生辛酸的隐喻。

《思乡曲》包括五个段落,后四段都与以《城墙上跑马》为基础的主题段有或多或少的联系。

根据联系程度的多少,作品在整体结构上整合为结合变奏原则的复三部曲式。

呈示部为三段式。

第一段(1~16小节)是主题的陈述,旋律与原基本民歌相同,并反复了一遍。

马思聪(1912—1987),广东海丰人。

中国现代著名的作曲家、小提琴演奏家和音乐教育家。

马思聪1923年和1931年两度赴法国学习音乐,主修小提琴与作曲。

学成归国后,一直从事音乐创作、演出和教育活动。

新中国成立后,出任中央音乐学院首任院长。

“文革”期间他受到迫害,于1967年到美国定居。

马思聪是中国20世纪杰出的作曲家,他毕生致力于中西音乐艺术的融合,以精湛的西洋音乐技巧,出色地表现了中华民族的审美内涵与文化底蕴。

马思聪是中国小提琴音乐的开拓者,他以卓越的演奏与创作,使源自西方的小提琴音乐成为了中国音乐的一部分,并在中国广为传播。

马思聪是中国现代音乐教育的先驱之一,他促进了现代音乐教育体系在中国的建立,为中国培养出一批蜚声世界乐坛的人才。

马思聪是在法国接受的音乐教育,从事小提琴音乐创作,则始于上个世纪的三十年代初期。

在这段时间里除了一些“现代派”已经开始他们的探索外,后浪漫主义风格的创作手法仍然非常盛行。

所以采用民间流传的音乐素材和民歌来写作,是很常用的方法。

马思聪的大量小提琴曲,包括这个时期和以后的创作,都带有这样的色彩。

这里想要叙述的《思乡曲》和《第一回旋曲》都创作于1937年,它们也都是采用民歌的曲调素材写成的。

我们中国民族众多,是个民歌大国。

无论汉、满、蒙、回、藏,和其他民族,都有着数量多和音乐素材丰富的民歌。

写作这两首乐曲,就是用了内蒙古民歌的素材。

《思乡曲》原先是马思聪写的大型管弦乐曲《绥远组曲》中的第二乐章。

《绥远组曲》又称《内蒙组曲》,这是因为“绥远”是旧地名,后来它被划入内蒙古的缘故。

但现在的音乐出版物上又把此曲称作《绥远组曲》,所以我也跟从此说。

马思聪有多量作品采用内蒙古民歌作为创作素材,我想这不但是内蒙古民歌大多具有豪放、朴实、深沉兼具的特征,同时还和它们的曲调舒缓可歌,又能适应各种心情的可塑性有关。

《绥远组曲》中的三个乐章分别叫做《史诗》、《思乡曲》、《塞外舞曲》。

由于马思聪的管弦乐作品非常小提琴化,它们都可以用小提琴独奏钢琴伴奏这样的形式来演奏。

陈蓉晖小提琴曲《思乡曲》赏析

《思乡曲》是马思聪(1912-1987)于1937年所写《内蒙组曲》的第二首,是最著名的代表作,主题音乐来自绥远(内蒙中部地区)民歌《城墙上跑马》。

视频制作:孙松岩演奏嘉宾:陈蓉晖背景图片:台湾秦宗摄影作品作曲家钟情于所热爱的内蒙沃土,慢板,以如歌似诉的旋律表现出远离家乡的人们对故乡的思念之情。

在野火烧过的地方,又奏起了思乡曲。

曲子里,没有黄昏的苦烈,没有子夜的吟叹,只有灰烬中盎然破土而出的绿意,再有就是对生命回归的呼唤。

留恋在国土的灵魂,禁锢在他乡的身躯,浓浓的乡愁,化不开的思念,这时回忆起少时在故乡的无忧无虑,快乐的生活,只有把这些,寄托于这一首《思乡曲》。

猜你喜欢真正的87版红楼梦原唱,音频首发唯美音画|在那遥远的地方

美国名歌|哦,苏珊娜、故乡的亲人

一首老歌《在乌克兰辽阔的原野上》

新中国第一首流行歌曲《乡恋》

邓丽君一袭旗袍淡淡幽情国韵天香宛若天籁《倾国倾城》

|人|文|之|窗|第486期。

中音史资料小曲:被认为可以和唐诗、宋词、元曲相媲美的一种艺术形式,建立在声腔基础之上的一字多音的民歌,较之于建立在“声韵”基础上的一字一音的古代民歌有着更加动听的旋律美感。

小曲其艺术形式音乐结构:1 一曲的变体 2 一曲前后分开3 一曲重叠运用 4 多曲连成一套 5 曲间加帮腔开门六喜:说明我国民间音乐已经具有一定高度的发展。

木卡姆:概念是新疆维吾尔著名的古典音乐,是由声乐、器乐、舞蹈组合而成的一种大型套曲。

音乐结构:1 穷拉额曼即“大曲”2 达斯坦即“叙事套曲”3 麦西热普即“歌舞套曲”。

纳西族音乐大致包括“热美磋”“白沙细乐”“洞经音乐”三个组成部分弹词:曲种分苏州、扬州、长沙、四明南词、绍兴平湖掉。

伴奏乐器:琵琶、三弦等弹拨乐器。

演唱形式:一人的“单档”二人的“双档”三人“三档”四大声腔海盐腔弋阳腔余姚腔昆山腔梆子腔又称乱弹、秦腔或西安秦腔。

梆子腔是戏曲音乐板腔体首创剧种。

梆子腔的音乐特点:其曲调主要根源与陕、晋、陇东等地的民间曲词其音乐特点是声音高亢激越气势雄壮既适合表现慷慨激昂和凄楚悲切之情,又具有活泼流利和插科打诨之趣,他属于板腔体,唱腔由一个基本曲调,按角色要求和剧情产生变化,一般分为华音和苦音两大类。

花音又叫欢音,用来表达欢乐的音感,苦音又叫哭音,用来表达表达悲伤的情感,由于梆子腔的音乐风格粗犷有力,文字通俗易懂,很受北方各地群众的欢迎。

皮簧腔:西皮与二黄相结合的声腔。

皮簧腔音乐属板式变化体。

琵琶音乐清明时期我国琵琶再度出现了艺术高峰时期,以反弹琵琶与唐代拨弹琵琶的艺术高峰相辉映,名曲众多,成为一个时代特色的艺术。

新法密率:即十二等程律,朱载堉的“新法密率”理论,不仅在我国乐律学研究上具有划时代的意义,在国际上同样有很高的科学价值,也反映我国明代在世界律学研究领域中所具有的领先地位。

是世界上最早的“十二平均律”学说,也是我国明代最重要的乐律理论成就,在世界范围内有着不可低估的重大影响。

浅析《思乡曲》的创作与马思聪对中国小提琴音乐的影响马思聪是我国著名的小提琴演奏家,作曲家,小提琴教育家,是中国小提琴教育的先驱。

他于1925年在法国巴黎音乐学院学习小提琴,先后在南锡音乐学院、巴黎音乐学院就学,师从世界著名小提琴教授,巴黎国立歌剧院奥别菲尔多教授学习小提琴,在奥别多菲尔训练下,马思聪的琴艺日见长进,终于在1928年夏考入法国最高乐府—巴黎国立音乐学院,成为“第一个考入此音乐学院的黄种人”。

1931年中国创办了广州音乐院、华南音乐院、中华交响乐团。

1932年他受聘于南京中央大学音乐系,直至5年后抗战爆发。

1937年秋,应聘为中山大学文学院的音乐教授、讲授音乐史、乐理和声学等课程。

马思聪被誉为中国小提琴音乐的开拓者,作为音乐工作者的他,不忘对祖国做贡献,一直致力于的小提琴的教育。

他在当时在我国的演奏可用卓越来形容他的演奏,他的演奏與作品源自西方的小提琴音乐,是马思聪把他的演奏及创作作品成为中国音乐的一部分,并在中国广泛的传播。

所以说马思聪是中国现代音乐教育的先驱之一,他促进了现代音乐教育在中国的建立,为中国培养出一批像林耀基,盛中国这样的乐坛人才,对中国小提琴音乐影响重大。

说起马思聪的小提琴演奏和音乐创作,自然就会想到他的成名曲——《思乡曲》。

这首曲子被誉为中外的优秀中国小提琴代表作。

此曲写作于1937年,当时中华民族正处于最危险的时候,国难当头,马思聪作为爱国主义者确在那时写了大量题材丰富,体裁形式多样,风格多姿多彩的作品。

他是希望用音乐艺术来振兴中国,为祖国贡献出自己的一份力量。

《思乡曲》是一首是受很多人喜欢,都为之动容的曲子。

其淡淡的忧伤,加上小提琴那扣人心弦的声音,再结合马思聪背井离乡的背景,更为此曲增添了几分辛酸的味道和意境,倾泻了流落他乡又回不去的人,对故乡的那种眷念又无奈之情。

此曲为何选择小提琴来演奏:小提琴音色偏高且柔和,高音具有极强的穿透力,低音浑厚柔如低诉哭泣,最能把《思乡曲》演绎得淋漓尽致了。

浅析《思乡曲》与马思聪的音乐创作成就作者:王怡杰来源:《青年文学家》2015年第03期摘 ;要:马思聪,是广东海丰地方人,也是中国著名的第一代小提琴音乐作曲家与演奏家,在中国近现代音乐史上占有很高地位。

很大的促进了中国的音乐发展。

马思聪少年时曾学过一些中国乐器的演奏,会奏粤曲和广东音乐。

在法国学习作曲时,一边严格地学习传统技法,一边从感性上直接受印象主意风格影响,一边又非常欣赏拉威尔的“法国风”,这是他音乐创作上民族倾向的萌芽。

本文将介绍马思聪的音乐创作成就,并通过对他的代表作《思乡曲》的介绍和分析来看他的创作风格。

关键词:马思聪;小提琴;民族音乐作者简介:王怡杰(1990-),女,回族,籍贯:河南鹤壁,单位:河南师范大学,研究方向:键盘演奏技术与教学。

[中图分类号]:J607 [文献标识码]:A[文章编号]:1002-2139(2015)-03--01一、音乐创作成就马思聪于1923年赴法留学,后入南锡音乐学院学习西洋乐器小提琴,在1930年再度留学法国,师从毕能蓬学习音乐作曲方面的内容,在1932年的时候,学成归来的马思聪回国创办了中国第一所私立院校,广州音乐学院并任院长。

在1935年,他在北平进行个人的独奏音乐会,取得很大的反响,也让大家认识到了小提琴音乐。

他演奏《G大调奏鸣曲》和柴可夫斯基的《小提琴协奏曲》。

这些新鲜的音乐事物对于当时的中国人民和热爱音乐的人来说就像一阵春风吹来。

在抗日战争时期马思聪曾任云南中山大学教授、重庆中华交响乐团指挥。

多年来,在中国小提琴音乐的发展上面仍是沿着马思聪的思路。

马思聪的音乐对于中国音乐来说是具有领导指引的作用。

他的作品具有鲜明的民族特色,高超的技艺谱写了大量精致优美的作品,这些优秀的小提琴音乐作品无疑是开创了中国西方音乐的先河。

为我国新型器乐创作领域开创了丰富多彩的一代小提琴民族乐风。

马思聪是中国作曲家借鉴西方优秀音乐文化,创作出具有中国民族特色音乐作品的杰出代表。

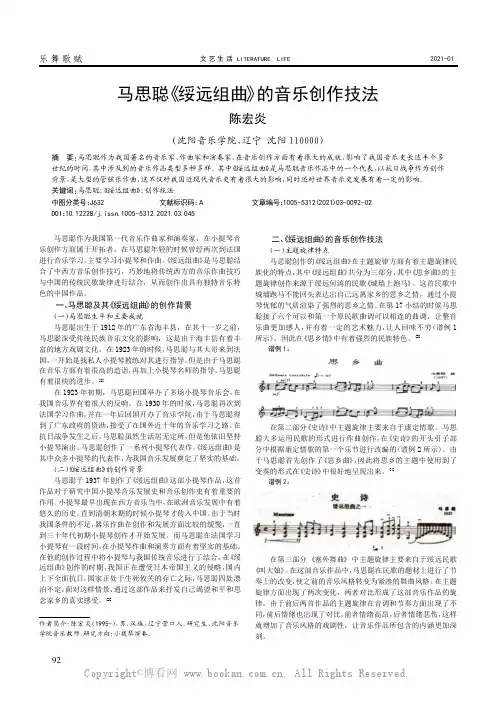

2021-01文艺生活LITERATURE LIFE乐舞歌赋马思聪《绥远组曲》的音乐创作技法陈宏炎(沈阳音乐学院,辽宁沈阳110000)摘要:马思聪作为我国著名的音乐家、作曲家和演奏家,在音乐创作方面有着很大的成就,影响了我国音乐史长达半个多世纪的时间,其中涉及到的音乐作品类型多种多样。

其中《绥远组曲》是马思聪音乐作品中的一个代表,以抗日战争作为创作背景,是大型的管弦乐作曲,这不仅对我国近现代音乐史有着很大的影响,同时还对世界音乐史发展有着一定的影响。

关键词:马思聪;《绥远组曲》;创作技法中图分类号:J632文献标识码:A文章编号:1005-5312(2021)03-0092-02DOI:10.12228/j.issn.1005-5312.2021.03.045马思聪作为我国第一代音乐作曲家和演奏家,在小提琴音乐创作方面属于开拓者,在马思聪年轻的时候曾经两次到法国进行音乐学习,主要学习小提琴和作曲。

《绥远组曲》是马思聪结合了中西方音乐创作技巧,巧妙地将传统西方的音乐作曲技巧与中国的传统民歌旋律进行结合,从而创作出具有独特音乐特色的中国作品。

一、马思聪及其《绥远组曲》的创作背景(一)马思聪生平和主要成就马思聪出生于1912年的广东省海丰县,在其十一岁之前,马思聪深受传统民族音乐文化的影响,这是由于海丰县有着丰富的地方戏剧文化。

在1923年的时候,马思聪与其大哥来到法国,一开始是找私人小提琴教练对其进行指导,但是由于马思聪在音乐方面有着很高的造诣,再加上小提琴名师的指导,马思聪有着很快的进步。

[1]在1923年初期,马思聪回国举办了多场小提琴音乐会,在我国音乐界有着很大的反响。

在1930年的时候,马思聪再次到法国学习作曲,并在一年后回国开办了音乐学院,由于马思聪得到了广东政府的资助,接受了在国外近十年的音乐学习之路。

在抗日战争发生之后,马思聪虽然生活居无定所,但是他依旧坚持小提琴演出。

马思聪创作了一系列小提琴代表作,《绥远组曲》是其中众多小提琴的代表作,为我国音乐发展奠定了坚实的基础。

作者: 王春雨

作者机构: 佳木斯大学音乐学院

出版物刊名: 艺术研究:哈尔滨师范大学艺术学院学报

页码: 52-53页

年卷期: 2010年 第1期

主题词: 马思聪 小提琴《思乡曲》 民族化 演奏技巧

摘要:马思聪是我国近代鲜为人知的作曲家、小提琴演奏家、音乐教育家,在他的创作生涯中,小提琴曲创作影响较大,成就尤为突出,对后世影响显著,在他多元化的创作风格及体裁中,打破了当时中国小提琴音乐全部为外国作品所占领的局面。

他的这首《思乡曲》充分体现了马思聪的创作技法。

本文从他当时所处的时代背景、学习经历、以《思乡曲》为例对其创作手法及小提琴技法合理性进行系统的分析。

当代音乐2017年第12期MODERN MUSIC浅析小提琴曲‘思乡曲“曲式结构与演奏王 晶[摘 要]马思聪是我国著名小提琴演奏家和教育家,他的一生创作了多种形式的音乐作品,尤其是小提琴的音乐创作在中国近代史音乐上最为突出㊂‘思乡曲“是他最具有代表性的作品㊂本文从该曲的创作背景㊁曲式结构及演奏的技法为分析对象,为理解和演奏该曲做一些参考㊂[关键词]‘思乡曲“;曲式分析;演奏技巧[中图分类号]J623 [文献标志码]A [文章编号]1007-2233(2017)12-0064-03[收稿日期]2017-04-03[作者简介]王 晶(1995 ),女,山西孝义人,山西大同大学音乐学院本科学生㊂(大同 037000)一㊁作品创作背景‘思乡曲“选自马思聪早期作品,具有民族色彩的多部作品‘绥远组曲“中的第二首㊂该作品是作曲家于1937年经内蒙古时,由于长年的战争,人民颠沛流离,无家可归的场景,触发了其创作情怀㊂这首作品体现了当时爱国人士对祖国母亲的热爱和对同胞深深的情感,表达了中国人民抗击㊁打倒日寇的决心和信念㊂本曲主题鲜明,音色低沉,结构清晰,将当时人民的深沉抑郁的感情淋漓尽致地表现出来㊂二㊁曲式结构解析‘思乡曲“是一部缩减再现的三部曲式,中部采用了变奏,从力度㊁速度㊁色调㊁调性和情绪进行对比㊂第一部分A (1~48)主题音调选自内蒙民歌‘城墙上跑马“㊂a 乐段(1~16)8小节的主题乐段及变化重复,共有两个乐句,两个乐句都是4+4的对比性乐段㊂主题从一开始是d 商调进入,第4小节的音符进入d 商调,羽音㊂第8小节最后的音进入到D 商主音上㊂9到16小节重复前8小节的旋律,第16小节加上装饰音,突出主题的印象㊂b (17~25)是4+5的一个乐段,第17小节取自主题音乐并做自由发展,前8小节是4+4的结构,而后一小节一小节补充停留在高和弦五音上,为下面属调(G 宫调)的出现做了预备㊂C (26~48)是9+9+5的乐段,前9小节乐段及重复,35~43小节以高八度重复前9小节㊂最后5小节是连接段,属于G 宫调式,为后面的旋律转调进行铺垫㊂第二部分B (49~75),建立在E 宫调上,节奏逐渐加快,用双音奏出了新的旋律,力度㊁情绪加强,节奏加快,与A 部在力度㊁速度㊁调性㊁情绪方面进行了对比㊂从59小节力度又进行加强,情绪又升高到了一个新的高度㊂49~58是呈示部,5+5结构,旋律重复㊂71~75小节是个小连接,调性从E 宫转回C 宫系统,为d 商的再现做了准备,导入再现㊂第三部分A’(76~99)为缩减的再现部分㊂主题旋律以高八度演奏明亮且温暖,前8小节重复,和第一部分相同,共有两个乐句,两个乐句都是4+4的对比性乐段㊂92~99为结尾声,第96小节为四度双音进行,突出民族风格,此旋律力度减弱,最后两小节达到乐曲的最弱点,速度恢复到了原速,结束在a 羽调的属和弦,使之意犹未尽㊁回味无穷,突出思乡的主题情绪㊂三㊁演奏技法分析1.双音:是指两个音同时发声,即同时在相邻的弦上拉㊂在演奏双音时出现的问题:(1)演奏时,相邻弦的高度不相等,出现一个弦响,另一根不响㊂这是由于右手运弓始终没有保持在同一平面上㊂针对这种错误的运弓,应使运弓的手臂动作协调一致㊂(2)长音与旋律各占一个声部,会出现旋律不清晰,长音也是断断续续㊂纠正这种缺点,应将弓子着重偏向旋律部分㊂同时,长音也不间断均匀保持发音㊂(3)在拉三度双音时,上部声音时强时弱,应注意弓子平稳运行,侧重应出现的旋律㊂(4)为了使双音都能表现出来,初学者往往右手手臂用力,力压弓杆,使发出的音很涩㊂46 谱例一:(49~58)小节演奏该曲容易出现的问题:(1)谱例中有较多的三度双音,会出现声音不协调,音准不准(见上述谱例第1小节)㊂(2)这段双音涉及到了移指,见第1小节,两个上方音都运用2指,下方音运用4指,由于2㊁4指在演奏双音中较为困难,手指伸不开,导致音准偏差,再进行移指时,两个手指移动,音准更为偏差㊂(3)在有旋律部分时,旋律部分出不来,匀速的长音也保持不了,导致旋律不连贯(见上述谱例第53小节)㊂(4)同指按两音,出现在53小节最后一音上,上面的音为fa,是一弦一指;而下面音为旋律部分,最后一音也为一指,会出现只有一个音响㊂正确演奏双音的技法:(1)在演奏三度双音时,注意弓子在弦上保持平衡,弓子偏向下面声部,匀速行驶㊂初学者多练习三度双音音节,把持两音之间的距离,练习熟悉感㊂(2)在移指时,不得出现滑音,左手大拇指放松,便于移动,移动时保持两音之间的距离㊂(3)有旋律部分时,弓子应侧重旋律部分,在练习时,先练习旋律部分,后加入长音,要保持长音的匀速进行㊂(4)两音同时进行时,将使用的同一指按弦,手指靠下按住1弦,将留下的指尖在演奏时触碰2弦,同时弓子平衡放在两弦之上,均匀发音㊂2.泛音:是弦乐器演奏中常用的一种别具特色的奏法㊂在演奏双音时出现的问题:(1)自然泛音:需手指轻搭在音符的发音处,发出类似口哨的声音,缥缈而明亮的音色㊂(2)人工泛音:需要两根手指同时放在发音处,一般为1㊁4指,一手实摁,一手轻摁㊂在演奏自然泛音时,会出现音色发不出来,应做到音准准确㊂若碰到伸指泛音时,手指须迅速下滑,到达准确位置,这样所拉泛音音色明亮㊁清晰㊂双音泛音,急需注重音准,左手手指触碰弦时,力度要轻,音要准确清晰,否则会出现含糊不清,嘘嘘的声音㊂谱例二:(90~99)小节演奏该曲容易出现的问题:(1)泛音按不标准,常常会出现模糊的声音,拉不出声响,音色较为刺耳(见上述谱例第92小节第一个音)㊂(2)双音泛音,为两个不同的弦上音,常常会出现音刺刺的声音,一般为1㊁4指和2㊁3指的泛音(见上述谱例第98㊁99小节)㊂正确泛音演奏的技法:(1)谱中的5为探指音,需要演奏者极为精确的左手手型,小指往上探,一般会找到正确的音位,同时注意音准的准确率㊂(2)双音泛音较难,需要演奏者对两个音的距离和方向有明确的认识㊂练习这一技巧时,初学者可以参考舍夫契克的‘小提琴左手技巧练习“等㊂3.滑指:是指一种装饰音和演奏指法,是有过渡音的换把方法㊂有两种换把的方法:第一,同一手指进行换把,以一个音为媒介,通常是三度音进行,从一个把位滑到另一个把位上,对左手把位的控制十分严格;第二,异指滑音换把法,前面的那个先导音以指法滑到另一把位,再换指㊂在换把时,具有媒介的音减轻对弦的压力,便于左手把位的拇指和换把手指同时移动,让有媒介的音移到下一个把位后,手指再接触指板㊂谱例三:(1~6)小节演奏本曲中容易出现的问题:(1)滑指不到位,应注意演奏者对把位的控制,有媒介音时注意滑音的长度(见上述谱例第2小节)㊂(2)过渡音的控制㊂过渡音只是一个媒介,不要过分演奏出过渡音,应迅速拉奏带过过渡音㊂将音换到另一个把位时,再换指(见上述谱例第4小节)㊂(3)探指要迅速㊂上述谱例中第5小节中的la 是2指,而下个音re 为3指,应注意在换把时,2指放松对弦的控制,将指往下探,进行换把㊂正确的演奏技法:(1)滑指时,须对把位严谨地控制,初学者应多练习各个把位的音节,熟悉左手拇指在不同把位上的位置㊂(2)拉过渡音时,应注意手指的迅速,加强对音准的控制,同时弓子匀速进行㊂4.换把:是指左手把位移动,形成高低落差㊂换把具有以下三个用途:(1)放宽音距㊂初学者练习时,一般使用一把位,但为了在小提琴上演奏更多的音,需练习换把㊂(2)突出小提琴的音色㊂小提琴相同的音在不同把位上的演奏具有不同的音色,有低沉也有明亮,加强小提琴的张力㊂如以上谱例的第4小节中的mi 可以用1弦空弦演奏,但是使用2把位3指音色较为低沉,更能体现这首作品的情感㊂(3)提高左手的灵活度㊂换把比固定把位困难得多,左手灵活能更加熟练地演奏曲目,音色也比固定把位的音色丰富㊂但要注意左手音准的程度㊁干净的音色㊂56王 晶:浅析小提琴曲‘思乡曲“曲式结构与演奏谱例四:(75~84)小节演奏本曲中容易出现的问题:(1)换把时,音随之发出滑动的声音,出现一连串音,发音不干净(见上述谱例第77小节)㊂(2)换把时卡不住固定地方,音准准确率低㊂正确的演奏技法:(1)换把时,同为2指移动时,注意2指放松,不要接触弦㊂成功转位后,再将2指放下指定位置㊂(2)初学者练习时多练习各个把位的音阶,做到熟练㊂控制左手在把位的位置,再练习音准㊂四㊁结语‘思乡曲“是中国第一个走向国际的小提琴独奏曲,他融合了中国民间音乐曲调,从而使中国民族风格融入了世界,实现了中西融为一体㊂要全面诠释该作品,要充分了解作曲家创作该作品的背景㊁构成音乐内部结构,才能将小提琴的各种技法发挥得淋漓尽致,真正为作品所服务㊂[参考文献][1]钟鸣远.中国音乐圣典[M].北京:九州出版社,2006.[2]司冰琳.一本书读懂音乐史[M].北京:中华书局,2013.[3]吴祖强.曲式与作品分析[M ].北京:人民音乐出版社,2003.[4]彭 川,王义涵.浅议马思聪为中国小提琴事业发展做出重大贡献[J].时代报告,2013(01).(责任编辑:崔晓光)(上接60页) 4.增进队员之间的默契互动㊂这些练声曲可以 点” 面”结合,分别进行个体和集体的训练㊂队员把适合自己的练声曲及歌曲进行归纳甚至创作,从中提取符合当时主题㊁心境㊁身体声音状态的练声曲或歌曲进行演唱或训练,他们把练声曲既当歌曲又当发声练习曲,再结合小组和大组的形式进行合唱训练,这样技术和表现力都在里面了㊂实际上,合唱中的 点” 面”结合练声曲的目的是使歌唱的声音技术及情绪表现达到尽善尽美,即科学自然习惯状态㊂练声曲是让歌者在 声”与 心”上有所提高,尤其是在队员与队员之间㊂合唱队员的个体练声曲在声乐训练的积极作用除了歌者的日常训练,也需要在生活中加以挖掘㊂很多时候,也许是在梦里产生灵感,或在洗脸或在刷牙的时候找到解决困惑自己的方法㊂也许在不同个体的生活中可以悟出令人意外的音质音效和训练方式,而不仅是在两节课的合唱训练时间里㊂现在的练声曲的训练恰是所有队员积极地调动,而非被动地接受合唱指挥的灌输,同时也不应只注意练声曲的本身而忽略练声曲的表达㊂每一条练声曲包括辅助性发声练习甚至是天马行空的合作㊁鬼使神差的音乐交流,它的存在都有它自身的表达和价值㊂结语处理好合唱练声曲和合唱成形的作品除了进行发声练习的训练,也要做好烦琐的案头工作,这是相辅相成的,了解词曲作者㊁文化生活㊁历史背景㊁音乐风格㊁调式曲式㊁高潮处理㊁语言掌握㊁音乐术语等,对作品的演绎形成思维的立体性,甚至可构建一种视觉通感的艺术效果,练声曲的 点” 面”训练必将作品支撑㊂到合唱高级阶段的 点” 面”结合训练还可以在声音㊁作品技术上和表达上做到精益求精㊂好比犹太伟大的诗人里尔克在写‘罗丹传记“时在艺术上对他的影响:要最大限度地浓缩素材,就像找到了一块好的雕塑石材一样,并非天生就是一部好的作品,而要经过自己魔术一样艺术的手,把自己对石头和人物情感一点一滴地倾注在上面㊂那些多余的赘冗,必须毫不留情地砍掉,直到你无法再砍为止㊂这便是完成了精致的合唱作品㊂合唱活动是感性的,却离不开理性这块大基石㊂[参考文献][1]N.K.那查连科.歌唱艺术[M].北京:人民音乐出版社,1981.[2]牛津简明音乐词典[M].北京:人民音乐出版社,2002.[3]威廉㊃埃曼,富克劳㊃哈泽曼.合唱队的声音训练[M].北京:人民音乐出版社,2008.(责任编辑:李 璐)66当代音乐㊃2017年第12期。

HUANGZHONGDALV 黄钟大吕37谱例1.第二乐段(11~16小节)为主题的发展乐段,B 羽调。

与第一乐段相比节奏型和节拍都发生了变化,但旋律框架没有变。

双簧管在高声部奏主旋律,单簧管从第11小节第三拍在富于表情的中音区长音吹出,用#G、C 等调式外音丰富音响,加重不协和感,给音乐添加一丝神秘感,带领着我们去探寻丛林深处的秘密。

二、第二部分音乐形象的特点四小节的引子用低音提琴演奏以短小时值快速上下迂回的音型,此处的音乐形象仿佛“山鬼”从地下出来,给人一种阴森沉闷之感;第一部分没有出现过的弦乐,加上圆号的金属音色,两种音色的叠置给人带来新鲜感。

这些装饰性的背景效果用非三度叠置和声,其色彩化的音响效果,对于塑造山林和“山鬼”的形象起到了重要的丰富作用,使山鬼这一神秘的人物形象与广阔的原始森林充分地联系在一起。

引子的主旋律的切分音型动机,为接下来第二主题的呈示做领引。

第一乐段中, A、B 主题形象交替呈示来推动旋律的发展,第一乐段为形象A 首次出现和变化反复与形象B 首次出现。

第21~24小节在B 羽调上呈示第二主题的A 形象(谱例2)。

主题用混合音色音阶式的倚音和同音切分的节奏构成四分音符律动的动机音型。

明确的单一节拍代替先前的混合节拍,反复强调的同音切分音型,加上高音区的单簧管清晰又稍显尖锐的音色,如同严峻深沉的“山鬼”在呼唤,急促情绪的画面展现在听众面前。

其他乐器在弱拍呼应主题动机,仿佛“山鬼”的呼唤在山林中的回音。

第27~29小节第二主题形象B 在#F 羽调上呈示。

主题形象B 用持续带倚音的八分音符旋律音型来与形象A(谱例4)进行对比,但两者都不是由第一部分的主题发展而来。

形象B 比形象A 较少地在旋律方面运用管乐,而是更集中地交给弦乐群来表现。

第一小提琴演奏主题旋律的音色柔和又如泣如诉,如同少女哭诉一般。

在织体方面,第一小提琴演奏旋律音型,第二小提琴演奏副旋律音型,圆号和大提琴以及单簧管演奏伴奏音型。