CCTA诊断冠状动脉支架内再狭窄的价值及再狭窄相关因素分析

- 格式:pdf

- 大小:2.03 MB

- 文档页数:4

冠状动脉支架植入术后再狭窄危险因素的研究及分析摘要:目的:研究冠状动脉支架植入术后再狭窄的危险因素,为临床提供一定借鉴。

方法:选择2015年1月至2017年4月间本院接诊的冠状动脉支架植入术病患105例,根据术后有无出现再狭窄的情况对105例病患进行分组:甲组(n=49)均为再狭窄病患,而乙组(n=56)则均未发生再狭窄的情况。

综合分析两组病患的病历资料,深度挖掘再狭窄的危险因素。

结果:冠脉支架植入术后患者发生再狭窄的危险因素主要有术前狭窄、吸烟和胆固醇等,并且,对于合并有高血压和糖尿病的病患来说,其发生再狭窄的概率更高。

结论:能诱发冠状动脉支架植入术后再狭窄的危险因素有许多,故临床还应针对这些危险因素,经综合分析并找出原因后,制定出相应的防治措施,以有效降低患者术后发生再狭窄的概率,促进其病情恢复。

关键词:再狭窄;危险因素;冠状动脉支架植入术;研究分析现阶段,冠状动脉支架植入术作为冠心病的一种重要治疗手段,在临床上有非常高的应用价值[1],但有报道称,多数患者在术后会发生再狭窄的情况,严重影响其手术治疗的效果,降低预后[2]。

对此,本文将着重探讨冠状动脉支架植入术后再狭窄的危险因素,并提出相应的防治对策,总结如下。

1 资料与方法1.1 一般资料本院2015年1月至2017年4月收治且接受冠状动脉支架植入术治疗的病患105例,根据患者术后是否发生再狭窄的情况对其进行分组:甲组(n=49)均为再狭窄病患,有男性27例,女性22例;年龄为37-78岁,平均(55.92±6.17)岁。

乙组(n=56)术后未发生再狭窄,其中有男性32例,女性24例;年龄为38-76岁,平均(55.46±6.08)岁。

比较两组的家庭状况和性别等基线资料,P>0.05,具有可比性。

1.2 方法105例入组病患都于明确诊断后接受冠状动脉支架植入术治疗。

术前,指导服用波利维,75mg,并于自股动脉鞘管和桡动脉鞘中规范化的注入肝素,5000U,此后,每隔1h增加2500U。

冠状动脉药物涂层支架内再狭窄相关因素分析的开题报告

一. 研究背景和目的:

冠状动脉疾病是一种常见的心血管疾病,它是由冠状动脉内膜增厚、狭窄或闭塞引起的。

冠状动脉支架介入治疗已经成为治疗冠状动脉疾病的主要手段。

然而,手术后出现支架再狭窄是一种常见的并发症。

尽管使用药物涂层支架可以显著降低支架再狭窄的发生率,但仍有一定比例的病人会再次出现狭窄,严重影响治疗效果和预后。

因此,本研究旨在通过分析冠状动脉药物涂层支架内再狭窄相关因素,探讨再狭窄的发生机制,寻找有效预防和治疗方法,提高治疗效果和预后。

二. 研究内容和方法:

本研究拟采用回顾性分析方法,选取2015年至2020年间在我院接受冠状动脉药物涂层支架植入术治疗的患者,并根据手术后是否出现支架再狭窄将其分为再狭窄组和非再狭窄组。

对患者手术前、手术中及手术后的临床资料、生化指标、影像学检查结果等进行统计分析,并探讨再狭窄的相关因素。

三. 预期结果:

本研究将详细分析冠状动脉药物涂层支架内再狭窄的预防和治疗相关因素,为临床提供更有效的预防和治疗方案,提高治疗效果和预后。

同时,本研究还将建立相应的预测模型,为冠状动脉药物涂层支架术后患者提供准确的预防措施和治疗方案。

《大脑中动脉支架内再狭窄的危险因素分析》篇一一、引言随着医学技术的进步,血管内支架植入术已成为治疗血管狭窄的常用方法之一。

然而,在大脑中动脉(MCA)支架植入后,再狭窄问题仍是一个重要的临床问题。

本文旨在分析大脑中动脉支架内再狭窄的危险因素,为临床预防和治疗提供参考依据。

二、材料与方法1. 研究对象选择在我院接受大脑中动脉支架植入术的患者,并对其进行长期随访。

2. 方法收集患者的临床资料,包括年龄、性别、高血压病史、糖尿病史、吸烟史、血脂水平等。

采用统计学方法分析这些因素与支架内再狭窄的关系。

三、结果1. 人口学特征及基础疾病情况本研究共纳入XXX名患者,其中男性占比较大,平均年龄较高,且多数患者伴有高血压、糖尿病等基础疾病。

2. 支架内再狭窄的发生情况经过长期随访,发现XXX名患者中,有XX名患者发生支架内再狭窄。

3. 危险因素分析(1)年龄:年龄越大,再狭窄的发生率越高。

(2)高血压病史:高血压患者再狭窄的发生率明显高于无高血压病史的患者。

(3)糖尿病史:糖尿病患者再狭窄的发生率也较高。

(4)吸烟史:有吸烟史的患者再狭窄的风险较高。

(5)血脂水平:高血脂水平与再狭窄的发生有一定的相关性。

四、讨论根据上述分析,我们可以得出以下结论:年龄、高血压病史、糖尿病史、吸烟史和高血脂水平是大脑中动脉支架内再狭窄的危险因素。

这些因素可能通过不同的机制导致支架内再狭窄的发生。

例如,高血压和糖尿病可能损害血管内膜,导致血管壁的炎症反应和损伤,从而促进再狭窄的发生。

而吸烟和高血脂可能通过影响血管内皮功能和血液流变学,进一步促进再狭窄的形成。

为了预防和治疗大脑中动脉支架内再狭窄,我们应采取以下措施:首先,对于具有上述危险因素的患者,应加强对其血管病变的监测和管理,及时控制高血压、高血糖等基础疾病。

其次,应鼓励患者戒烟,改善生活方式,降低血脂水平。

此外,对于已经发生支架内再狭窄的患者,应采取有效的治疗措施,如再次进行血管内治疗或药物治疗等。

冠状动脉支架术后出现再狭窄的原因及对策随着年龄的增长,现代人遭受的疾病也越来越复杂和多样化,冠心病便是其中之一。

冠心病俗称“心绞痛”,是指心肌缺血所引起的疾病。

显著的症状是胸痛或胸闷,呼吸困难,甚至是心肌梗死,全身卒中和心力衰竭等。

对于疾病早期的治疗,药物治疗被认为是主要方法,但地方和程度都有些限制。

而随着现代医学技术的不断进步,冠状动脉支架术成为一种较为常见的治疗手段。

然而,即便是这种方法,也难以避免再狭窄的风险。

究竟是什么原因导致冠状动脉支架术后再狭窄?接下来将作为重点讨论。

一、再狭窄再狭窄是指在冠状动脉支架术治疗或介入治疗之后,血管再次发生狭窄,其发生率在4-20%之间。

再狭窄可能源于支架的植入过程,如植入位置,术前动脉粥样硬化的程度和术后使用抗血小板治疗不如标准,也可能与植入支架的物理力学特性有关。

二、原因及对策1.支架上凝血与移位:在支架置入过程中,因植入钢丝支架所张力及支架的物理特性,周围血管受到不小析力,很容易导致血栓的产生。

因此,新一代的支架更多采用药物涂覆、阻止血小板聚集的药物面层,以减少这些不良影响。

2.组织增生:在应用长时间充分抗血栓治疗的患者中,支架内的损伤产生的细胞介质可能促进支架周围新的细胞增生,抵抗血流通过。

应用药物均匀的支架,药物释放范围要广泛,以预防倾向于在边缘区域再狭窄的现象。

3.支架内血栓:血栓会在支架植入时从冠状动脉壁内破裂,或者在植入之后因血液流动不畅而形成。

防止再狭窄的措施之一是抗血小板治疗。

服用阿司匹林及其它药物可以防止血小板聚集和凝结,并保持血栓的稳定性。

4.支架内内皮细胞的损伤:术后的支架内损伤也可能会导致内皮细胞的损坏,导致血栓形成和支架再狭窄。

减少损害内皮细胞的因素,包括使用低聚物支架,使血小板聚集和凝集的几率减至最小。

与防止再狭窄有关的设备和治疗方法必须经过严格的科学研究和实践,以不断改进和升级,以确保它们的安全性和有效性。

综合以上解析,冠状动脉支架术后再狭窄是一种常见的疾病,但作为病人来说并不一定就有所惧怕。

冠状动脉支架术后再狭窄发生机制汇报人:2023-12-21•引言•冠状动脉支架术后再狭窄概述•冠状动脉支架术后再狭窄发生机制目录•冠状动脉支架术后抗凝与抗血小板治疗•冠状动脉支架术后再狭窄的预防和治疗策略01引言冠状动脉支架植入术是治疗冠心病的有效方法之一,但术后再狭窄是常见的并发症。

再狭窄的发生机制复杂,涉及多个因素,如血管内皮损伤、炎症反应、平滑肌细胞增殖等。

研究冠状动脉支架术后再狭窄发生机制对于预防和治疗再狭窄具有重要意义。

研究背景和意义探讨冠状动脉支架术后再狭窄的发生机制,为预防和治疗再狭窄提供理论依据。

研究目的采用文献综述、实验研究等方法,对再狭窄发生机制进行深入研究。

研究方法研究目的和方法02冠状动脉支架术后再狭窄概述0102再狭窄的定义再狭窄的发生与多种因素有关,包括血管内皮损伤、炎症反应、平滑肌细胞增殖和血栓形成等。

再狭窄是指冠状动脉支架植入后,冠状动脉管腔再次出现狭窄或闭塞的病理过程。

再狭窄的发生与多种因素有关,如年龄、性别、基础疾病、支架类型和植入技术等。

再狭窄的发生时间和程度因个体差异而异,部分患者可能在支架植入后数月或数年内出现再狭窄。

再狭窄是冠状动脉支架植入术后的常见并发症,其发生率较高。

再狭窄的流行病学根据再狭窄的程度和范围,可分为原位再狭窄和边缘再狭窄。

边缘再狭窄是指支架植入部位以外的血管壁出现狭窄或闭塞。

原位再狭窄是指支架植入部位及其附近的血管壁再次出现狭窄或闭塞。

再狭窄的临床表现包括心绞痛、心肌梗死、心力衰竭等,部分患者可能无明显症状。

再狭窄的分类及临床表现03冠状动脉支架术后再狭窄发生机制冠状动脉支架植入过程中可能导致血管内皮损伤,为血栓形成和炎症反应提供条件。

血管内皮损伤血栓形成炎症反应支架植入后,血小板和凝血因子在受损内皮表面聚集,形成血栓,可能导致血管阻塞。

支架植入后,机体产生炎症反应,白细胞浸润、新生内膜增生,进一步导致血管狭窄。

030201新生内膜增生支架植入后,血管内皮细胞向内生长,形成新生内膜,导致血管狭窄。

支架内再狭窄形成的机制一、支架内再狭窄的定义和背景支架内再狭窄(In-stent restenosis)指的是在冠状动脉支架植入后,血管腔内局部再次狭窄的现象。

这是一种常见的并发症,严重影响了支架的疗效和患者的生活质量。

二、支架内再狭窄的机制支架内再狭窄的形成机制十分复杂,主要包括以下几个方面:1. 细胞增殖和迁移冠状动脉支架植入后,损伤的血管内皮细胞释放出生长因子,刺激平滑肌细胞的增殖和迁移。

这些细胞在支架内膜的形成过程中扮演着重要角色,导致支架内再狭窄的发生。

2. 异物反应和炎症反应支架的植入会引起机体的异物反应,导致炎症反应的发生。

炎症反应会诱导血管内皮细胞的活化和产生细胞因子,进一步促进支架内再狭窄的形成。

3. 血小板聚集和血栓形成支架内表面的粗糙程度和血栓的形成密切相关。

血栓形成和血小板聚集会导致支架内再狭窄,同时也增加了心脑血管事件的风险。

4. 支架材料和设计支架的材料和设计也对支架内再狭窄的形成起到重要影响。

例如,纳米级的材料表面能够减少血小板和细胞的黏附,降低支架内再狭窄的发生率。

三、预防和治疗针对支架内再狭窄的机制,我们可以采取以下预防和治疗措施:1. 药物治疗通过使用抗血小板药物、抗炎药物和抗增殖药物等,可以减少支架内再狭窄的发生。

这些药物可以抑制血小板聚集、减少炎症反应和细胞增殖,从而降低支架内再狭窄的风险。

2. 再血管介入治疗对于已经发生支架内再狭窄的患者,可以进行再次血管介入治疗。

常见的治疗方法包括球囊扩张术、旋切刀刮腔术和放疗等。

这些治疗方法可以打破再狭窄的斑块、扩大血管腔,恢复血流通畅。

3. 支架材料和设计的改进针对支架内再狭窄的机制,研究人员也在不断改进支架的材料和设计。

例如,使用药物载药支架能够延缓血管内皮细胞的生长,降低再狭窄的发生率。

此外,优化支架的表面形态,减少刺激和血小板黏附,也是有效的预防措施。

四、结论支架内再狭窄是一种常见的并发症,严重影响了支架的疗效和患者的生活质量。

支架内再狭窄的原因

支架是一种治疗心脏病的医疗设备,安装在狭窄的心脏动脉内,以扩大血管,恢复正常的血液流动。

然而,支架内再狭窄的现象是治疗后的并发症之一,它会导致血管再次狭窄甚至完全堵塞,危及患者的生命。

那么,支架内再狭窄的原因是什么呢?

首先,支架内再狭窄可能是由于术后反弹性再狭窄引起的。

在支架植入手术后,血管内壁受到挤压,周围组织出现了炎症反应,有时还会发生形态学的变化。

这些因素都可能导致支架内膜在术后再次狭窄,血管收缩,血液循环受阻,甚至导致患者危急。

其次,支架内再狭窄可能与存活组织的增生有关。

随着时间的流逝,支架的表面会产生光滑而坚硬的组织,这些组织细胞正常的增殖速度是较慢的。

但如果发现异常情况,如细胞增殖速度过快,就可能会发生内再狭窄的现象,因为异常的组织会堵住血管。

此外,一些其他的影响因素也会导致支架内再狭窄的发生。

例如,支架的形状,大小和种类,以及支架周围的条件和环境等。

这些因素影响着支架的放置,使支架的良好适应性和稳定性成为一种挑战。

特别是在某些情况下,某些患者可能会遇到特殊的条件,如高血压,高血糖,肥胖,吸烟等,这些都会加速支架内再狭窄的发生。

总之,支架内再狭窄是一个让医生和患者都非常担忧的问题。

虽然大多数再狭窄案例是可以通过再次放置支架或外科手术来治疗的,但这

些治疗方案都会造成更大的风险和负担。

因此,在支架植入术后,对于患者而言,密切的监测和维护非常重要。

在治疗和预防这种病变的过程中,医生和患者需要积极合作,采取量体裁衣的治疗方案,以保证支架的持久效益,减少并发症的发生,让患者能够安心生活。

冠状动脉支架术后再狭窄发生机制研究冠状动脉支架术是一种常见的心脏介入治疗方法,用于治疗冠状动脉狭窄和闭塞。

然而,一些患者在手术后会出现再次狭窄的情况,这被称为再狭窄。

再狭窄的发生机制尚不完全清楚,但可能与多种因素有关。

本文将对冠状动脉支架术后再狭窄的发生机制进行探讨。

首先,管腔内再狭窄可能是再狭窄的主要原因之一、支架术后,由于动脉内皮细胞受到损伤,机体会发起一系列的生物学反应来修复受损的内皮细胞。

平滑肌细胞和纤维细胞从支架术后的血栓中迁移,进入内膜区,形成在支架腔道内的大量细胞增生物质。

这些细胞增生物质可能会导致血管再狭窄,使得血流受限。

其次,炎症反应也是再狭窄的一个重要因素。

冠状动脉支架术后,损伤的内皮细胞会释放炎症介质,引起局部炎症反应。

炎症反应会引起血管壁的炎性细胞浸润和炎性细胞因子的释放,从而导致局部组织的破坏和再生。

这些炎症反应可能会刺激更多的细胞增生,并促进再狭窄的发生。

第三,冠状动脉支架术后可能会导致内皮损伤。

内皮细胞在血管壁中起着重要的保护作用,它们通过释放一系列的保护性物质来调节血管功能和血液流动。

然而,在支架术过程中,内皮细胞会受到机械性损伤和化学性刺激,这可能会导致内皮功能的损伤。

内皮功能损伤会导致血管舒张功能的异常和血栓形成的增加,促进再狭窄的发生。

最后,血小板聚集也可能与再狭窄的发生有关。

冠状动脉支架术后,患者常常需要服用抗血小板药物来防止血栓形成。

然而,在一些患者中,血小板聚集可能会发生,导致血管腔内形成血栓,并增加再狭窄的风险。

综上所述,冠状动脉支架术后再狭窄的发生机制涉及多个因素,包括管腔内再狭窄、炎症反应、内皮损伤和血小板聚集等。

对这些发生机制的深入研究可以为再狭窄的预防和治疗提供一定的指导。

另外,由于再狭窄可能会导致心脏功能不全和心肌缺血,因此及早发现并进行干预非常重要。

在临床实践中,医生应密切关注患者的反应并采取相应的措施来防止再狭窄的发生。

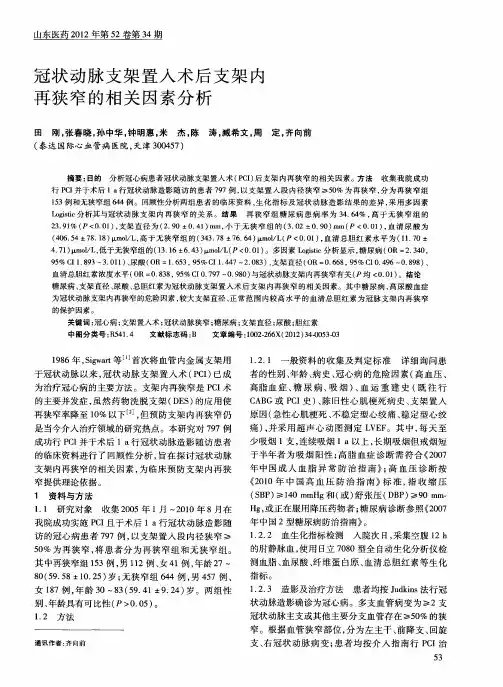

冠状动脉支架内再狭窄的影响因素分析发表时间:2020-09-23T08:07:10.275Z 来源:《中国蒙医药》2020年第3期作者:高全清[导读] 所有单因素中糖尿病史、高血脂症及支架内径等6个因素与支架内再狭窄有显著相关性,非条件Logistic回归统计显示:糖尿病史、高血脂症、植入的支架内径、病变累及支数、术前狭窄程度、置入重叠支架是更具有独立作用的高危因素。

四川友谊医院心内科四川成都 400030【摘要】目的:回顾性分析冠状动脉支架内再狭窄的影响因素。

方法:选择2012年-2016年来我们行冠状动脉支架术后并完成术后冠脉造影复查随访的175例患者作为本文研究对象,将175例患者分为研究组和对照组,研究组为术后发生支架内再狭窄的22例患者,采用自制问卷表对支架内再狭窄的影响因素进行调查分析,明确各单因素对诱发支架内再狭窄是否有显著意义,筛选出具有统计学意义的单因素,然后进行非条件Logistic多因素回归分析,判断更具有独立作用的危险因素。

结果:所有单因素中糖尿病史、高血脂症及支架内径等6个因素与支架内再狭窄有显著相关性,非条件Logistic回归统计显示:糖尿病史、高血脂症、植入的支架内径、病变累及支数、术前狭窄程度、置入重叠支架是更具有独立作用的高危因素。

结论:冠状动脉支架内再狭窄的影响因素多,本文最终调查结果显示,糖尿病、高血脂、支架植入等环节均与支架内再狭窄有显著相关,该调查结果提示临床预防支架内再狭窄应重点从以上几方面进行综合防控。

【关键词】冠脉支架内再狭窄;影响因素;分析冠状动脉支架植入术是将支架置入冠状动脉内狭窄部位,通过机械支撑作用维持血流正常通过,但受局部血管内膜增生性改变的作用,支架内再狭窄的发生率较高,尤是早期的裸金属支架术后再狭窄率高达20%以上,为降低再狭窄发生率,后期应用了药物洗脱支架,从而有效降低了支架内再狭窄发生率[1],但大量临床实验及文献报道显示,药物洗脱支架的再狭窄率仍高达8%左右。

冠状动脉支架植入术后支架再狭窄发生情况及其影响因素分析发表时间:2015-06-25T15:17:43.663Z 来源:《医药前沿》2015年第6期供稿作者:王东王东琦(通讯作者) [导读] 冠心病属于较为常见的心血管疾病的一种,严重危害患者的生命健康,给人们的正常生活常常带来较大的不便。

王东王东琦(通讯作者)(西安交通大学第一医院心血管内科 710061)【摘要】目的:探讨患者冠状动脉药物涂层支架植入术后支架再狭窄发生情况及其影响因素,为今后的临床预防提供重要参考。

方法:选取2012年至2014年于我院心血管科收治的180例成功接受支架植入术并完成冠脉造影患者作为临床研究对象,按照冠状造影结果作为临床指标(原支架内血管直径狭窄>50%定义为支架内再狭窄),经过检验有16例患者再次发生狭窄状况,而其余164例没有发生再次狭窄状况,依次分为狭窄组(16例)和非狭窄组(164例),收集两组患者的一般性资料,并统计分析分析两组患者临床生化指标及冠脉病变、支架情况的特点,采用单因素以及多元Logistic回归分析得到影响危险因素。

结果:在次180例患者中,再次发生狭窄的例数未16例,狭窄比例8.89%,单因素分析显示患者的吸烟、糖尿病史,脂蛋白a水平、总胆红素水平、支架直径、支架长度等因素存在较为显著的统计学差异(p<0.05);而多元Logistic回归分析显示,导致患者再次出现狭窄的危险因素由大到小分别是:脂蛋白a水平(OR=2.561)、糖尿病(OR=2.023)、吸烟史(OR=1.347)和支架长度(OR=1.248)。

结论:在实际的临床中,对于成功接受支架植入术并完成冠脉造影的患者,存在再次发生狭窄状况,在实际的干预中应根据患者的一般性资料有针对性进行护理,有效的减少甚至预防狭窄的再次发生。

【关键词】冠动脉支架植入;支架内再狭窄;影响因素;对策【中图分类号】R619 【文献标识码】A 【文章编号】2095-1752(2015)06-0055-03 Artery stent restenosis after stent implantation is happening and its influencing factors is analyzed Wang Dong Wang Dongqi Cardiovascular department of internal medicine of the first hospital of Xi'an Jiao Tong University 710061 【 Abstract 】 Objective: To explore artery stent restenosis after stent implantation in patients with occurrence and its influencing factors, and provide a valuable reference for the clinical prevention for the future. Method: Selected cardiovascular division treated 180cases of patients with successful stent implantation and completed in patients with coronary angiography as a clinical research object from 2012 to 2014 in our hospital, according to the coronary angiography as the clinical indicators, after inspection of recurrence of stenosis in 16 patients, while 47 cases of patients did not occur again narrow situation, in turn, divided into stenosis group (16 cases) and a narrow group (164 cases), collected general information of patients, statistical analysis and analysis of two groups of patients with clinical and biochemical indexes and the characteristics of coronary lesions, support conditions, obtained by single factor and multiple Logistic regression analysis influence risk factors. Results: There were 16 cases stenosis in 180 patients, narrow ratio 8.89%, the single factor analysis showed that patients with history of smoking, diabetes, lipoprotein cholesterol (hdl-c), total bilirubin level, a level stents diameter, length and other factors is significant statistical difference (p < 0.05); And multiple Logistic regression analysis showed that lead to a risk factor for stenosis patients again from big to small, respectively is: lipoprotein a level (OR = 2.561), diabetes (OR = 2.023), smoking history (OR = 1.347) and stent length (OR = 1.248). Conclusion: In the actual clinical, for success in patients undergoing stent implantation and complete the coronary angiography, extremely easy happening again narrow situation, in the actual intervention should be according to the patient's general information targeted nursing, narrow effective reduce or even prevent from happening again.【 key words 】 coronary artery stent implantation; Stent restenosis. Influencing factors; countermeasures 冠状动脉粥样硬化性心脏病,又称冠心病(CHD),其发病机理较为复杂多样,是冠状动脉血管发生动脉粥样硬化病变而引起血管腔狭窄或阻塞,造成心肌缺血、缺氧或坏死而导致的心脏病。

《大脑中动脉支架内再狭窄的危险因素分析》篇一摘要:本文主要探讨大脑中动脉支架植入后出现再狭窄的风险因素。

随着血管内治疗技术的发展,支架置入已成为治疗大脑中动脉狭窄的有效手段。

然而,支架内再狭窄仍是一个值得关注的问题。

本文从临床角度出发,分析了再狭窄发生的可能危险因素,为临床医生提供治疗策略参考,以提高治疗效果及患者预后。

一、引言大脑中动脉狭窄是导致缺血性脑血管疾病的重要原因之一。

随着医学技术的进步,血管内支架置入成为一种重要的治疗方法。

尽管这种方法可以显著改善血管的血流情况,但支架内再狭窄仍然是一个常见的问题。

分析大脑中动脉支架内再狭窄的危险因素,有助于临床医生制定更有效的治疗方案,提高患者的生活质量。

二、材料与方法本研究收集了近五年内在本院接受大脑中动脉支架植入治疗的患者资料。

通过回顾性分析患者的病历资料、影像学检查结果、实验室检查结果等,分析可能影响再狭窄发生的相关因素。

三、大脑中动脉支架内再狭窄的危险因素分析1. 基础疾病因素:高血压、糖尿病、高血脂等基础疾病是导致血管病变的主要因素,也是大脑中动脉支架内再狭窄的重要危险因素。

这些疾病可能影响血管的修复能力,增加再狭窄的风险。

2. 血管解剖因素:血管的弯曲度、分叉部位等解剖结构特点可能影响支架的放置和血流的通畅性,从而增加再狭窄的风险。

3. 支架类型与放置技术:支架的尺寸、类型以及放置技术也是影响再狭窄的重要因素。

不合适的支架或放置技术可能导致支架与血管壁的贴合不良,增加再狭窄的风险。

4. 炎症反应:炎症反应在支架内再狭窄的发生过程中起着重要作用。

炎症反应可能导致血管内膜增生和血管重塑,从而引发再狭窄。

5. 其他因素:包括患者的生活习惯(如吸烟、饮酒等)、抗血小板药物的使用情况等也可能对再狭窄的发生有一定影响。

四、结论与建议通过对大脑中动脉支架内再狭窄的危险因素分析,我们可以得出以下结论:基础疾病、血管解剖因素、支架类型与放置技术、炎症反应以及其他因素都可能影响再狭窄的发生。

支架内再狭窄形成的机制支架内狭窄是指在支架部位形成狭窄,这可能会导致血液流动受限,从而进一步影响心脏供血。

支架内再狭窄的机制是多方面的,包括以下几个方面:1.内皮细胞增生:支架植入后,受到血流刺激后,内皮细胞会受到损伤,并释放出细胞因子和生长因子。

这些因子刺激了内皮细胞增生,导致血管内膜增厚,并在狭窄的部位形成增生的斑块。

2.平滑肌细胞增生:内皮细胞增生后,会引起平滑肌细胞增殖。

正常情况下,平滑肌细胞包裹在内皮细胞外围,帮助调控血管的收缩和扩张。

但支架植入后,平滑肌细胞的数量和活性增加,导致血管内膜的增厚,形成狭窄。

3.免疫反应:支架植入后,免疫系统会对支架产生反应。

炎症细胞的聚集和运动会导致血管内膜的损伤,产生细胞因子和化学介质,进一步促使狭窄形成。

4.血小板聚集:植入支架后,血小板容易在支架表面形成血栓,从而导致血管的再狭窄。

血栓可以进一步激活血小板,释放出生长因子和趋化因子,导致内皮细胞和平滑肌细胞的增生。

5.支架内血块形成:支架内血栓的形成也是一个导致再狭窄的机制。

血栓形成可以导致局部血流的阻塞,进一步引起血栓附近血管的狭窄。

为预防支架内再狭窄,可以采取以下措施:1. 选择合适的支架:选择具有较低再狭窄率的支架,如药物洗脱支架和生物可降解支架。

这些支架具有更好的生物相容性和较低的血小板聚集率,从而降低再狭窄的风险。

2. 抗血小板药物治疗:抗血小板药物可以减少血小板的聚集,防止血栓的形成。

常用的抗血小板药物包括阿司匹林、氯吡格雷等。

3. 定期随访和评估:术后定期随访,定期监测血脂、血糖、血压以及支架内血流情况,及时发现异常情况并进行干预。

4. 保持良好的生活习惯:戒烟、限制饮酒、控制体重、规律运动等有助于保持血管的健康,减少再狭窄的风险。

虽然支架内再狭窄是一种常见的并发症,但通过选择合适的支架、合理使用药物治疗,以及保持良好的生活习惯,可以有效预防和减少再狭窄的发生。

冠状动脉内支架植入术后再狭窄的相关因素分析的开题报

告

一、研究背景

随着生活方式和饮食习惯的改变,冠心病的发病率逐年增加。

冠状动脉内支架植入术作为治疗冠心病的常见手术方式,在临床上已被广泛应用。

然而, 冠状动脉内支架植入术后再狭窄仍是其中较为严重的并发症之一,甚至有些再狭窄需要重新进行手术治疗,影响患者的生活质量。

因此,研究冠状动脉内支架植入术后再狭窄的相关因素对预防和治疗再狭窄至关重要。

二、研究目的

本研究的目的在于分析冠状动脉内支架植入术后再狭窄的相关因素,并探究对再狭窄的预防和治疗提供参考。

三、研究内容和方法

研究样本:本研究将选取2015年至2021年期间内,冠状动脉内支架植入术后再狭窄患者为研究对象。

共计100例,其中男性50例,女性50例,年龄在45岁至75岁之间。

研究内容:收集患者的一般情况(如性别、年龄、饮食习惯等)、冠心病类型、手术前后病情变化、手术前后药物治疗情况等信息,通过统计分析来探究再狭窄的相关因素。

研究方法:采用单因素及多因素回归分析,检验影响再狭窄的因素,并建立适当的回归方程。

四、研究意义

本研究通过分析患者的一般情况、冠心病类型、手术前后病情变化、手术前后药物治疗情况等因素,探究冠状动脉内支架植入术后再狭窄的相关因素,有助于改善再狭窄的预防和治疗。

针对患者的特点,提出针对性的治疗方案,从而提高手术后的治疗效果和生活质量,具有较高的临床意义。

冠脉介入术后支架内再狭窄治疗进展冠脉介入术是一种常见的治疗冠心病的方法,通过放置支架来扩张狭窄的冠状动脉,恢复心肌供血。

支架内再狭窄是介入治疗的一个重要并发症,可能导致冠状动脉再次狭窄,进而引发心肌缺血甚至心肌梗死。

对支架内再狭窄进行及时有效的治疗具有重要意义。

支架内再狭窄的发生机制包括内膜增生、血栓形成、支架损伤和血管压力重建等。

内膜增生是支架内再狭窄最常见的原因,由于冠脉血管壁的损伤,内膜细胞开始增殖并产生大量胶原和弹力纤维,导致血管腔狭窄。

血栓形成是另一个重要的机制,血栓堵塞了血管腔,使得血流无法顺利通过。

支架损伤是指在介入手术过程中,支架可能对冠脉产生损伤,进而导致再狭窄。

血管压力重建是指支架放置过程中,由于高压气囊的充气,可能会压迫冠脉血管壁,引起血管受损。

针对支架内再狭窄,目前的主要治疗方法包括药物治疗和再次介入手术。

药物治疗主要采用抗血小板药物和抗增殖药物。

抗血小板药物如阿司匹林、氯吡格雷等可以减少血栓形成的风险。

抗增殖药物如司莫司他、雷米普利、依拉贝韦等可以抑制内膜细胞增生,减少再狭窄的风险。

再次介入手术是一种直接治疗支架内再狭窄的方法,可以通过扩张支架或更换支架来改善冠脉血流。

在选择治疗方法时,需要考虑到患者的具体情况。

药物治疗通常适用于轻度再狭窄,或者患者不能耐受再次介入手术的情况。

而对于严重再狭窄或者药物治疗无效的患者,再次介入手术是首选的治疗方法。

介入手术主要有球囊扩张术和支架植入术。

球囊扩张术通过充气的方式扩张狭窄的冠脉血管,改善血流通畅性。

支架植入术是将新的支架放置在原有支架上,以进一步扩张血管。

在支架内再狭窄的治疗过程中,需注意术后的护理和康复。

患者需要遵循医生的建议,按时服用药物,注意控制血压、血脂等指标,保持良好的生活习惯。

定期复查冠脉造影是追踪再狭窄情况的重要方法,同时也可以及时发现其他并发症和问题。

通过有效治疗和术后的管理,可以提高再狭窄的治疗成功率,降低患者的风险。