“天河一号”研制成功背后故事

- 格式:doc

- 大小:26.00 KB

- 文档页数:2

中国空间站奋斗历程的感人故事22.5吨重的中国空间站天和核心舱,从文昌航天发射场启程,由长征五号B运载火箭成功送入地球轨道。

我国迄今为止最大航天器进驻太空,意味着中国空间站建造已进入实质性“施工”。

对设计为3个舱段基本构型的空间站而言,核心舱作为空间站的主控舱段,既是空间站的管理和控制中心,也是航天员生活的主要场所,已有能力支持航天员长时间在太空生活。

我国载人航天工程从上世纪90年代初开始启动,规划了“三步走”战略,如今已进入第三步——“建造空间站,解决有较大规模的、长期有人照料的空间应用问题”。

空间站是在近地轨道上运行的大中型载人航天器,能够让人长久在太空生活,靠货运飞船实现推进剂和消耗品的补充,可以通过航天员进行设备维修与更换而延长寿命或改变、扩充功能,堪称太空定居点。

空间交会对接技术是当今航天领域最为复杂的技术之一,对接规模大、技术复杂、风险多,是建设空间站必须走出的关键一步。

“不突破和掌握空间交会对接技术,建设空间实验室、空间站的设想,都只能是空中楼阁。

”空间交会对接是开展载人航天活动必须突破的重要基本技术。

载人飞船的主要用途是为空间站提供运输服务,所以必须攻克空间交会对接技术,这样才能把航天员和所需物资及设备运到空间站上,并让飞船长期停靠在空间站上。

按照“一次飞行验证的是方案的正确性,全面性一定要通过多次的飞行来验证”的要求,3艘飞船和目标飞行器被用来验证自动、人工的交会对接技术。

通过神舟八号、神舟九号、神舟十号飞船3次飞行和天宫一号的多次交会对接,充分验证空间交会对接技术,保证未来空间站人员和物资的可靠运送、补给。

从总体方案上讲,如果按照国外当时用的飞船和飞船对接,看起来简单,但是飞行成本高。

做3次交会对接,需要发射6次飞船。

我们研制了目标飞行器,要进行N次交会对接,我们发射N+1个航天器就行,减少发射次数,降低成本。

让一个目标飞行器支持多次交会对接,这是中国独创。

这在技术上提出了新的挑战。

中国航天感人故事中国的航天事业始终备受关注,它是一个充满斗志和荣誉的行业。

中国航天已经走过了一个遥远、坎坷和充满辉煌的历程。

随着年龄的增长,越来越多的人开始受到超越生命极限的挑战,为祖国和人类贡献自己的力量。

在中国航天事业的漫长道路上,留下了许多感人的故事和深刻的印象。

下面,我们将重点讲述几个中国航天感人的故事。

一、牢记嘱托,不负重托这是一个关于一位中国女宇航员的故事。

在2012年6月16日的深夜,我国的人民英雄吴光宇航员启程赴空间,成功完成了天宫一号的载人航天飞行任务,在中国航天史上写下了光辉的一页。

在天宫一号上,吴光宇航员一直保持着很高的工作热情和极佳的身体状态,用她敏锐的专业技能和丰富的耐力为中国航天做出了重要贡献。

然而,这位敬业的女宇航员并没有因此而满足。

在牢记嘱托,不负重托的精神激励下,她开始准备飞天的长期目标:太空站的建设工作。

如今,吴光宇航员已经成为中国首位执行宇航员班任务的女宇航员,重新参与天舟二号飞行任务,为太空站的建设贡献了更多的力量。

二、超越极限,创造传奇2016年10月17日,我国首位女航天员嫦娥四号探卫星正式开始了它历时8年的空间探索之旅,进行月球背面探测。

其中,我国计划首次实现月球背面“着陆+巡视”,并且将实施硬着陆任务,这项任务极度危险、复杂,需要航天员极高的技能、勇气和责任心。

一位女航天员站在航天器上守卫月球背面,经历了冷、饱、苦、累,以及无数的不确定性和挣扎。

她并不害怕困难,作为一名航天员的责任和使命感让她超越了极限,令这个星球上的人们为之振奋。

而截至2021年9月,嫦娥四号探卫星仍在肆无忌惮地探测宇宙的上限,不断创造属于中国经典的航天传奇。

三、珍惜荣耀,永远奋斗从第一步的踏上太空之路,到如今的实现中国梦,中国航天的人们经历了荣耀和困难的交替。

他们珍惜荣耀,同时也勇敢地接受挑战,为完成多项艰巨的科研任务而不断努力。

在2016年的5月,我国首个轨道实验室天宫二号顺利升空,标志着中国航天事业进入了全新的时期。

中国创造神舟飞船的故事中国创造神舟飞船的故事神舟飞船是中国自主研制的载人航天器,是中国航天事业的重要里程碑。

这个故事始于20世纪50年代,当时中国正处于新中国成立后的艰难时期,全国人民正奋发图强,努力追赶世界航天强国的步伐。

在上世纪50年代和60年代,中国才刚刚开始探索航天技术。

当时,中国航天科学技术委员会成立,专门负责协调和推动航天事业的发展。

中国航天科技集团公司作为中国航天事业的主导力量,开始了艰苦卓越的创新之路。

神舟飞船的研制始于1992年,当时中国政府提出了'载人航天工程'的战略目标。

为了实现这一目标,中国航天科技集团公司组建了载人航天工程总指挥部,牵头负责神舟飞船的研制和发射任务。

在研制过程中,中国航天科技集团公司充分发挥国内航天工程师的智慧和创新能力。

经过多年的艰苦努力,他们成功地克服了许多技术难题,包括航天器的可靠性、人员安全和航天器的再入等关键技术。

他们在技术研究、设计、试验验证等方面取得了一系列突破。

2003年,中国成功地进行了首次载人航天飞行,将中国航天事业推向了一个新的高度。

神舟飞船的成功发射和载人飞行,标志着中国成为第三个能够独立进行载人航天飞行的国家。

神舟飞船的研制成功,不仅是中国航天事业的巨大成就,也是中国科技创新能力的体现。

这一成就使中国在航天领域的国际地位得到了巩固和提升,同时也为中国在其他高科技领域的发展提供了宝贵的经验和技术支持。

神舟飞船的成功研制和发射,不仅仅是科技的胜利,更是中国精神的体现。

中国航天人以他们的毅力、创新和奉献精神,为中国航天事业的发展树立了榜样。

未来,中国航天科技集团公司将继续努力,不断探索和创新,致力于将中国航天事业推向更高的水平。

神舟飞船的故事将激励更多的人们投身于航天事业,为中国的科技进步和国家发展做出更大的贡献。

“天河一号”超级计算机揭开神秘面纱从仅用16小时完成我国最大面积的石油地震勘探数据三维处理,帮助石油企业找寻油气资源,到肩负起中国基因组学“思考大脑”的使命,再到为2012年春晚上“天鹅湖”等节目制作绚烂多姿的背景……“天河一号”———我国目前运行速度最快的超级计算机,正揭开它神秘的面纱,成为推动新兴产业发展的重要创新动力。

超级计算机是世界高新技术领域的战略制高点,是体现科技竞争力和综合国力的重要标志。

记者了解到,在“天河一号”正式投入使用前,我国高性能计算资源相对分散,服务对象多为政府、科研单位,未能上升到服务新兴产业,直接为经济建设服务的高度。

“天河一号”的诞生改变了这一状况。

国防科技大学研究员徐炜瑕介绍,在科技部2009年正式批准成立首家国家级超算中心———国家超级计算天津中心后,天津滨海新区和国防科技大学加快了项目建设步伐。

经过一年多努力,成功研制出我国首台千万亿次超级计算机系统“天河一号”。

“为了这一刻我们等了20多年。

”国家超级计算天津中心主任刘光明是“天河一号”发展的见证者。

2010年,他代表天河研发团队赴美领取全球超级计算机500强桂冠证书。

“我们仅用7个月时间就完成机房基础建设,4个月完成‘天河一号’的安装与调试,保证了在超算性能最佳的时期得到充分利用,使其成为当前世界上获得广泛应用的最快的超级计算机系统。

”刘光明自豪地说。

的确“天河一号”投入使用以来,已对我国科研及经济产生较为重大的影响。

它打破了国外在高性能计算核心领域的技术封锁和禁运政策,为解决我国经济、国防、科技等领域的挑战性问题提供了重要手段。

深圳华大基因研究院曾代表我国参与了“国际千人基因组计划”。

院长汪建告诉记者,不断涌现的海量数据成为“基因组学”进一步发展的瓶颈,而高性能计算机为这一领域带来了曙光。

“使用‘天河一号’,过去要一年才能完成的500人基因信息关联性分析,现在只需三个多小时,对于提升我国的综合国力具有重要意义。

我国自主研发的科技品牌和背后的故事我国自主研发的科技品牌超级计算机。

中国在超级计算机方面发展迅速,跃升到国际先进水平国家当中。

中国是第一个以发展中国家的身份制造了超级计算机的国家,2011年中国拥有世界最快的500个超级计算机中的74个。

中国在1983年就研制出第一台超级计算机银河一号,使中国成为继美国、日本之后第三个能独立设计和研制超级计算机的国家。

中国以国产微处理器为基础制造出本国第一台超级计算机名为"神威蓝光",在2016年6月TOP500组织发布的最新一期世界超级计算机500强榜单中,神威·太湖之光超级计算机和天河二号超级计算机位居前两位。

发展历史:中国研制的第一台超级计算机银河一号中国的计算机行业起步并不算晚,通过学习苏联的计算机技术,1958年8月1日中国第一台数字电子计算机--103机诞生。

进入70年代,中国对于超级计算机的需求日益激增,中长期天气预报、模拟风洞实验、三维地震数据处理、以至于新武器的开发和航天事业都对计算能力提出了新的要求。

为此中国开始了对超级计算机的研发,并于1983年12月4日研制成功银河一号超级计算机。

并继续成功研发了银河二号、银河三号、银河四号为系列的银河超级计算机,使我国成为世界上少数几个能发布5至7天中期数值天气预报的国家之一。

并与1992年研制成功曙光一号超级计算机,在发展银河和曙光系列同时,中国发现由于向量型计算机自身的缺陷很难继续发展,因此需要发展并行型计算机,于是中国开始研发神威超级计算机,并在神威超级计算机基础上研制了神威蓝光超级计算机。

2002年联想集团研发成功深腾1800型超级计算机,并开始发展深腾系列超级计算机。

这项工程受到了中国政府部门,尤其是科技部的鼎力支持,将用来辅助中国的空间探索、健康研究,特别是在未来十年内应对人口老龄化、城市规划、高速交通系统建设等问题,以及用来解决交通拥堵的智能车牌、实时交通计算技术。

“天河一号”研制成功背后故事:“算盘王国”新传奇来源:光明日报“天河一号”11月17日荣获运算速度世界第一的称号,令所有中国人振奋。

它的研制者——国防科学技术大学计算机学院的科研人员,经过几代人的努力,用智慧和勤劳,书写了古老“算盘王国”的新传奇。

从“双向量阵列”结构突破改革开放之初,我国技术落后,资料匮乏,面对西方国家对我实行的技术封锁政策,以慈云桂教授为代表的一大批科技人员,创造性地为我国第一台巨型机设计出“双向量阵列”的巧妙结构,突破了一系列核心关键技术,仅用5年时间就提前完成了研制任务。

1983年11月,我国首台命名为“银河”的亿次巨型计算机在国防科学技术大学研制成功,中国从此成为继美、日之后能独立设计和制造巨型机的国家。

此后,国防科大的科研人员依靠自主创新,相继研制出“银河—Ⅱ”、“银河—III”等一系列巨型机,一步步将我国高性能计算机研制技术推向国际前沿。

独创“异构协同计算技术”2007年盛夏,第34届“国际计算机体系结构年会”在大洋彼岸的美国圣地亚哥召开,“天河一号”总设计师杨学军教授的一篇题为《64位流处理器体系结构研究》的论文,引起与会者的高度关注,他们从中看到突破更高性能计算机的希望——采用“异构协同计算技术”来设计千万亿次超级计算机系统。

作为突破千万亿次超级计算机系统取得的一项理论研究成果,这一全新的“异构协同计算技术”经过一段时间的实验验证,应用到“天河一号”的工程研制中,国防科大科研人员在国际上首创CPU(中央处理器)和GPU(图形加速处理)相结合的异构融合计算体系结构。

凭着自主创新掌握的核心关键技术与深厚的工程经验积累,科研人员在短短一年时间里,完成了“天河一号”的重大技术升级与综合优化,将“天河一号”的峰值速度提高2.89倍,持续速度更是提高了3.55倍。

采用自主研制的高速互连芯片“天河一号”运算1小时,相当于全国13亿人同时计算340年;运算1天,相当于1台双核的高档桌面电脑运算620年;总的存储容量能够容纳1千万亿个汉字,相当于一个存储10亿册100万字书籍的巨大图书馆。

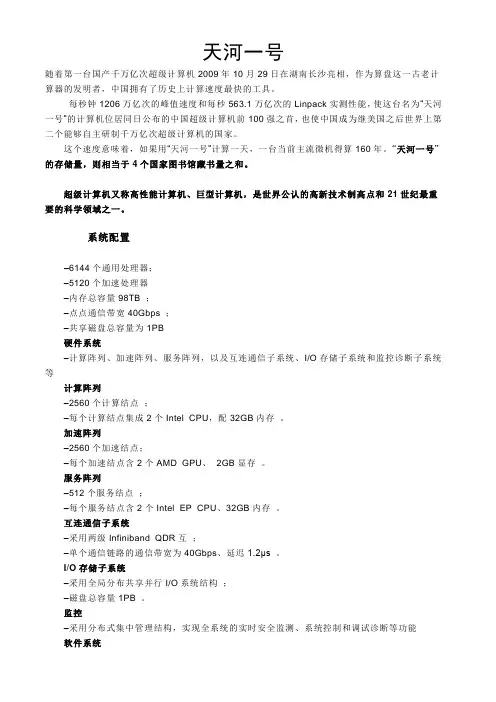

天河一号随着第一台国产千万亿次超级计算机2009年10月29日在湖南长沙亮相,作为算盘这一古老计算器的发明者,中国拥有了历史上计算速度最快的工具。

每秒钟1206万亿次的峰值速度和每秒563.1万亿次的Linpack实测性能,使这台名为―天河一号‖的计算机位居同日公布的中国超级计算机前100强之首,也使中国成为继美国之后世界上第二个能够自主研制千万亿次超级计算机的国家。

这个速度意味着,如果用―天河一号‖计算一天,一台当前主流微机得算160年。

“天河一号”的存储量,则相当于4个国家图书馆藏书量之和。

超级计算机又称高性能计算机、巨型计算机,是世界公认的高新技术制高点和21世纪最重要的科学领域之一。

系统配置–6144个通用处理器;–5120个加速处理器–内存总容量98TB ;–点点通信带宽40Gbps ;–共享磁盘总容量为1PB硬件系统–计算阵列、加速阵列、服务阵列,以及互连通信子系统、I/O存储子系统和监控诊断子系统等计算阵列–2560个计算结点;–每个计算结点集成2个Intel CPU,配32GB内存。

加速阵列–2560个加速结点;–每个加速结点含2个AMD GPU、2GB显存。

服务阵列–512个服务结点;–每个服务结点含2个Intel EP CPU、32GB内存。

互连通信子系统–采用两级Infiniband QDR互;–单个通信链路的通信带宽为40Gbps、延迟1.2μs 。

I/O存储子系统–采用全局分布共享并行I/O系统结构;–磁盘总容量1PB 。

监控–采用分布式集中管理结构,实现全系统的实时安全监测、系统控制和调试诊断等功能软件系统–操作系统、编译系统、资源管理系统和并行程序开发环境等四部分组成。

操作系统–操作系统采用64位Linux ;–面向高性能并行计算、支持能耗管理、虚拟化和安全隔离等进行了针对性设计。

编译系统–支持C、C++、Fortran77/90/95、Java语言;–支持OpenMP、MPI并行编程;–提供异构协同编程框架,高效发挥CPU和GPU的协同计算能力。

“天河一号”:中国的世界速度

朱小谦

【期刊名称】《《科学(上海)》》

【年(卷),期】2011(063)006

【摘要】从1946年世界上第一台电子计算机埃尼亚克(ENIAC)诞生起,计算机性能遵循摩尔定律飞速提升。

随着科学研究的不断深入和经济社会的持续发展,单台计算机的性能已无法满足科学计算需求,超级计算机(又称高性能计算机)由此诞生并迅速发展,其计算速度快、存储容量大,是实现高水平科学研究和生产研发的重要平台.可以解决大型科学与工程领域的重大计算难题。

【总页数】4页(P7-10)

【作者】朱小谦

【作者单位】国防科技大学计算机学院长沙410073

【正文语种】中文

【中图分类】TP368.3

【相关文献】

1.自主创新迈出"中国速度"——我国成功研制千万亿次超级计算机"天河一号" [J], 雷蕾

2.跟踪报道:“天河一号”亮相“十一五”国家重大科技成就展超级计算机创造中国速度 [J], 黄莹;

3.“天河一号”:中国的世界速度 [J], 朱小谦

4.“天河一号”运算速度跃居世界第一 [J], W.SN

5.“天河一号”:全球最快超级计算机中国“速度”震惊中外 [J],

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

天河一号超级计算机1958年中国第一台计算机—103型通用数字电子计算机研制成功,速度仅为每秒1500次,1959年相继研制成功104型电子计算机,速度也不过每秒1万次。

2009年10月29日中国自主研制的首台千万亿次超级计算机系统“天河一号”问世,它的峰值能为每秒1206万亿双精度浮点运算,计算机实测速度达到每秒563.1万亿,五十年在历史的长河中,仅仅是一瞬间,而中国研制的计算机的运算速度,已由1958年的每秒1万次,跃升到2009年的每秒1206万亿次,速度提高了1206一倍,又是一个特大的“天文数字”。

“天河一号”在2009年下半年的全球超级计算机500强排行榜上排名第五,位居亚洲第一。

一年间,中国在“天河一号”一期工程成功构造基本系统的基础上,在速度和效率上成倍地提高,形成“天河一号”二期系统,则以每秒4701万亿次的峰值速度和每秒2566万亿次实测速度,在2010年下半年全球超级计算机500强排行榜上,跃居榜首,一下超过了一直居于榜首每秒实测速度1759万亿次的美国“美洲虎”超级计算机。

“天河一号”仅用一年的功夫,在全球超级计算机500强排行榜上,就从第五位,一下上升之第一位,这不能不说是一次“腾飞”啊!这又事前所未有的速度啊!“天河一号”超级计算机每秒钟1206万亿次的峰值速度,和每秒563.1万亿次的Linpack实测性能,使这台名为“天河一号”的计算机位居同日公布的中国超级计算机前100强之首,也使中国成为继美国世界上第二个能够自主研制千万亿次超级计算机的国家。

这个速度意味着,如果用“天河一号”计算一秒,则相当于全国13亿人连续计算88年。

如果用“天河一号”计算一天,一台当前主流微机得算160年。

“天河一号”的储存量相当于4个国家图书馆之和。

2010年,国防科学技术大学在“天河一号”的基础上,对加速节点进行了扩充与升级,新的“天河一号A”系统已经完成了安装部署,其实测运算能力从上一代的每秒563.1万亿次倍增至2507万亿次,成为目前世界上最快的超级计算机![1]从2008年投入研制到2010年问鼎世界之最,是什么让“天河一号”在短时间内从众多欧美超算“高手”中突出重围?运用中国人的智慧,科研人员们为“天河一号”独创了通用CPU和GPU结合的体系结构。

“天河一号”全球最快

未经许可,不得转载Edu的特别文章。

这是另一篇值得骄傲的文章,中国的超级计算机。

天河一号。

它第一次超过了美国的超级计算机,成为世界上最快的超级计算机!这一成就来自科研人员的辛勤工作,也来自科研人员的辛勤研究!然而,我们绝不能骄傲!常言道,胜利并不傲慢,失败并不气馁。

如果我们感到自豪,明年,第一、第二和第三名可能不是我们的。

虽然我们这次赢得了第一名,但这意味着我们必须更加努力。

因为这一次的结果肯定会吸引美国人的注意,他们会更加努力,争取下次超过我们。

上述分析被许多例子所证明。

例如,前苏联发射了一颗卫星,引起了美国人的注意。

1969年7月21日,美国。

阿波罗11号。

第一次载人登月超过了前苏联。

最后,让我们为中国加油!

四年级:孟瑞军。

靠什么勇夺“超算”世界第一——“天河一号”自主创新重要启示张育林王建伟《人民日报》( 2010年12月29日 15 版)2010年11月17日,国际超级计算机TOP500组织发布第三十六届世界超级计算机500强排行榜,国防科学技术大学研制的“天河一号”超级计算机二期系统,以峰值速度每秒4700万亿次、持续速度每秒2566万亿次浮点运算的优异性能,排名世界第一,一举打破美国多年来垄断全球超级计算机性能榜首的局面。

这是我国自主研制的超级计算机技术取得的具有里程碑意义的重大突破,标志着我国在这一领域达到了国际领先水平,是我国在攀登世界科技高峰征程上实现的又一历史性跨越,是学校融入国家创新体系、走军民融合式自主创新道路取得的又一标志性成果,是学校为推进科技强军战略、建设创新型国家作出的又一重大贡献。

这一举世瞩目的辉煌成就再次说明,“在中国共产党领导下,智慧、勤劳、勇于创新的中国人民和军队,能够不断创造光耀祖国、震惊世界的科技奇迹。

”“天河一号”的成功研制,进一步显示和提高了我国的综合国力和民族凝聚力,对提升我国的科学研究能力、推动战略性新兴产业发展、加快我国信息化武器装备研制,具有重要的战略意义。

“天河一号”研制成功的生动实践,进一步深化了我们对组织重大科技攻关的规律性认识,进一步坚定了我们走中国特色自主创新道路的信心和决心。

第一,党中央、国务院、中央军委的正确领导,是成就“天河”事业的根本保证。

2007年4月,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席胡锦涛在我校新一代银河高性能计算机研制成功后作出重要批示:“希望同志们进一步增强攀登世界科技高峰的信心和勇气,不断提高自主创新能力,努力在若干重要领域掌握一批核心技术,为推进科技强军战略、建设创新型国家作出新的更大贡献。

”胡主席的重要批示,指明了学校自主创新的努力方向,为我校更好履行强军兴国崇高使命提供了强大动力。

在“天河一号”二期系统研制过程中,党中央、国务院、中央军委十分关心,温家宝总理等国家和军队领导同志亲临天津超算中心视察指导。

关于中国航天的神话故事有哪些中国航天的神话故事中国航天事业自从1956年成立以来,经历了许多波折和困难,但也留下了许多令人难以置信的神话故事。

在这篇文章中,我们将探索一些关于中国航天的神话故事以及背后的不凡成就。

1. 星辰之梦在神话故事中,宇宙星辰是人类向往和探索的对象。

中国航天事业也有着自己的“星辰之梦”。

自从1960年代开始,中国科学家们就开始了载人航天梦想的探索。

然而,在当时的科技条件下,中国的航天梦想依然遥不可及。

然而,在2003年,中国航天员杨利伟圆了中国人的梦想,成为中国第一位进入太空的航天员。

他的成功登上了国际舞台,展示了中国航天事业的巨大进步,也让星辰之梦更加接近现实。

2. 长征号火箭的传奇长征号火箭是中国航天事业最重要的标志之一。

从历史的角度看,长征号火箭的发展过程就是一部传奇。

自从1950年代开始研发以来,长征号火箭一直在不断发展和完善。

许多中国人将长征号火箭比作神器,因为它代表着中国航天人的辛勤努力和智慧。

2007年,中国成功发射了嫦娥一号探测器,成为第三个成功执行月球探测任务的国家,也是继美国和前苏联之后,第一次成功发射一个整套月球探测器的国家。

这一壮举彰显了长征号火箭的巨大潜力和中国航天事业的飞速发展。

3. 天宫奇迹天宫一号是一颗中国自主研发的空间实验室。

该实验室的建造和发射成为中国航天事业又一个神话故事的开始。

2011年,天宫一号被成功发射,并与航天员进行了一系列的交会对接实验。

这一壮举使中国成为继美国和前苏联之后,第三个具备独立将航天器和航天员送入太空并进行交会对接的国家。

随后的几年里,中国航天事业取得了惊人的成就。

天宫二号的成功发射和牵引舱的对接,进一步展示了中国航天事业的跨越发展。

4. 北斗导航系统的辉煌北斗导航系统投入使用后,中国第一次拥有了自己的卫星导航系统。

北斗导航系统的背后是中国科学家们多年的努力和奋斗。

它的成功使中国成为继美国、俄罗斯和欧盟之后,第四个拥有独立卫星导航系统的国家。

天河一号:从世界冠军到劳动模范作者:来源:《科学导报》2017年第16期很难说世界上还有比这更快的。

在眨眼的一秒钟,它已经完成数千万亿次计算。

这是超级计算机的世界,速度永远在刷新。

如果说,超级计算机是“计算机界的珠穆朗玛”,那么,位于国家超级计算机天津中心的“天河一号”,是中国人在世界之巅插上的第一面红旗。

2010年,“天河一号”以持续速度每秒2570万亿次浮点运算、峰值速度4700万亿次的速度雄冠全球,并以这样的速度,持续运行到今天。

今天,它的速度虽被后来者不断超越,而这位昔日的冠军却“越来越忙”了。

它每天要接1400多个任务,满负荷运行;它“跑”的路也越来越宽了,天上飞的、地上跑的、地下藏的,全都“装”在它心里,算得一清二楚。

曾是世界冠军更是一个开拓者为了向更多人解释“天河一号”速度,技术人员用了一个通俗易懂的比喻:它运行1小时,相当于13亿人同时计算340年。

2010年“天河一号”面世时,人们对超级计算机还不了解,质疑声也随之传来:花这么多钱,造这么快的超级计算机究竟有什么用?是不是闲置在一边,是不是资源浪费?甚至还有网友调侃说,能不能让我用来打游戏?“从‘天河一号’开始,中国超算不再受制于人。

”国家超级计算天津中心主任刘光明清楚第一速度背后的深刻意义,这代表着一个国家的整体国力。

此前,中国没有属于自己的千万亿级超级计算机,缺乏强大的超算能力意味着,在气候、气象、海洋与能源等关系国计民生的重大基础领域,都将难以开展长效的预测、勘探等工作。

速度的提升带来的一个最直观变化,是外国同行的态度。

此前,欧美等国对中国使用他们的超级计算机开出高昂的价格,不仅如此,为了封锁技术,他们还要求让计算机“住进单间”,中国人不得靠近。

而当“天河一号”在世界超级计算机Top500榜单登顶后,不少外国同行主动来到中国,请教“天河一号”首创的让CPU和GPU(图形处理器)高效协同的计算模式。

象征着最尖端计算能力的超级计算机,也被一些人比作是“高智商的玩具”,研发和操作它的科学家们,也在摸索如何“玩”出名堂,让它的强大脑力造福于人。

“天河一号”研制成功背后故事:“算盘王国”新传奇

来源:光明日报

“天河一号”11月17日荣获运算速度世界第一的称号,令所有中国人振奋。

它的研制者——国防科学技术大学计算机学院的科研人员,经过几代人的努力,用智慧和勤劳,书写了古老“算盘王国”的新传奇。

从“双向量阵列”结构突破

改革开放之初,我国技术落后,资料匮乏,面对西方国家对我实行的技术封锁政策,以慈云桂教授为代表的一大批科技人员,创造性地为我国第一台巨型机设计出“双向量阵列”的巧妙结构,突破了一系列核心关键技术,仅用5年时间就提前完成了研制任务。

1983年11月,我国首台命名为“银河”的亿次巨型计算机在国防科学技术大学研制成功,中国从此成为继美、日之后能独立设计和制造巨型机的国家。

此后,国防科大的科研人员依靠自主创新,相继研制出“银河—Ⅱ”、“银河—III”等一系列巨型机,一步步将我国高性能计算机研制技术推向国际前沿。

独创“异构协同计算技术”

2007年盛夏,第34届“国际计算机体系结构年会”在大洋彼岸的美国圣地亚哥召开,“天河一号”总设计师杨学军教授的一篇题为《64位流处理器体系结构研究》的论文,引起与会者的高度关注,他们从中看到突破更高性能计算机的希望——采用“异构协同计算技术”来设计千万亿次超级计算机系统。

作为突破千万亿次超级计算机系统取得的一项理论研究成果,这一全新的“异构协同计算技术”经过一段时间的实验验证,应用到“天河一号”的工程研制中,国防科大科研人员在国际上首创CPU(中央处理器)和GPU(图形加速处理)相结合的异构融合计算体系结构。

凭着自主创新掌握的核心关键技术与深厚的工程经验积累,科研人员在短短一年时间里,完成了“天河一号”的重大技术升级与综合优化,将“天河一号”的峰值速度提高2.89倍,持续速度更是提高了3.55倍。

采用自主研制的高速互连芯片

“天河一号”运算1小时,相当于全国13亿人同时计算340年;运算1天,相当于1台双核的高档桌面电脑运算620年;总的存储容量能够容纳1千万亿个汉字,相当于一个存储10亿册100万字书籍的巨大图书馆。

“天河一号”采用了我国自主研制的高速互连芯片,芯片性能是目前国际最佳商用产品的两倍以上,使得CPU之间的通信速度得到大幅提升;中央处理器也首次部分采用我国自主研制的“飞腾—1000”芯片。

军民融合创造“中国速度”

从去年9月“天河一号”一期系统研制成功,到升级后的二期系统安装部署并投入使用,在短短一年时间里,“天河一号”在工程实施上创造了另一个惊人的“中国速度”。

2007年,我国制定出台《国家中长期科学和技术发展规划纲要》,将研制千万亿次超级计算机系统列入其中。

其时,为突破千万亿次超级计算机关键技术进行了多年预先研究的国防科大计算机学院,抓住这一机遇,积极申报“千万亿次高效能计算机系统研制”项目,被列入国家“863”计划重点攻关课题,进入国家创新体系建设行列。

同年10月15日,党的十七大召开,胡锦涛同志在大会报告中提出:要更好地发挥天津滨海新区在改革开放和自主创新中的重要作用。

这一论述让国防科大眼睛一亮。

不久,由校领导率领的专家考察组来到天津滨海新区,探讨开展科技合作事宜,双方一拍即合,迅速达成科技合作协议。

2009年5月,科技部批准成立国家超级计算天津中心。

一个月后,双方正式签署共建国家超级计算天津中心合作协议,天津滨海新区为千万亿次超级计算机系统研制提供配套资

金支持,之后,他们又投资专项经费用于超算中心建设与推广应用。

“‘天河一号’之所以能在较短时间内研制成功,又能在一年的时间里完成技术升级并投入使用,这是走军民融合式自主创新道路带来的高速度与高效益。

”国防科学技术大学计算机学院政委刘学民说。

中国“天河-号”成为全球最快超级计算机

2010-11-15 07:40 来源:新华网打印本页关闭

国际TOP500组织14日在网站上公布了最新全球超级计算机500强排行榜,经过技术升级的中国“天河一号”二期系统(天河-1A)雄居首位。

“天河一号”2009年10月底由国防科学技术大学研制,2010年在国家超级计算天津中心安装部署,其问世标志着中国成为继美国之后,第二个能够研制千万亿次超级计算机的国家。

升级后的“天河-1A”实测运算速度可达每秒2570万亿次。

美国橡树岭国家实验室的“美洲虎”超级计算机此前排名第一,在新榜单中,其排名下滑一位。

“美洲虎”的实测运算速度可达每秒1750万亿次。

排名第三的是中国曙光公司研制的“星云”高性能计算机,其实测运算速度达到每秒1270万亿次。

其他排名前十的超级计算机分别位于日本、法国、德国和美国。

“中国正在快速发展自己的高性能计算能力,”排行榜编撰人之一、美国田纳西大学计算机学教授杰克·唐加拉接受新华社记者采访时表示,“这将有助于中国更好地在全球舞台上参与竞争。

”

“天河-1A”主要采用了美国公司生产的处理器。

不过,唐加拉表示,“天河-1A”内部的互联技术由中国研究人员研发,具备“最先进”水平。

互联技术主要涉及处理器之间的信息流动,对于超级计算机的整体性能起到关键作用。

“就处理器技术而论,中国与美国相比确实还显落后,”唐加拉说,“不过,中国正在该领域展开研发,如果中国在一到两年时间内在处理器技术方面可以与美国媲美,我不会感到惊讶。

”

在500强榜单上,美国入围的超级计算机数量最多,达到274个;欧洲国家有125个超级计算机入围,其中德国和法国并列首位,均有26个;亚洲只有84个,其中中国达到41个。

唐加拉认为,中国在超级计算机领域发展迅猛并非对美国领先地位的“威胁”,但却可以看作是“美国正在失去高性能计算技术优势地位的一个迹象”。

TOP500是全世界最权威的超级计算机排名榜。

从1993年起,作为对全球已安装的超级计算机进行排名的权威机构,国际TOP500组织以计算机实测速度为基准,每年两次发布世界上最快的500台超级计算机排名。

14日在网站公布的是第36版排行榜,国际TOP500组织本月中旬将在美国新奥尔良召开大会,正式公布排行榜。