药物筛选

- 格式:docx

- 大小:14.30 KB

- 文档页数:2

药物筛选新技术

药物筛选是一种用于测试大量化合物以确定其对疾病的治疗效果的过程。

近年来,随着技术的不断发展,出现了一些新的技术来辅助药物筛选。

以下是一些药物筛选的新技术:

1. 高通量筛选(High-throughput screening,HTS):这是一种自动化的筛选方法,可以同时测试大量化合物的活性。

通常使用微孔板或芯片来加速实验过程,并配合高通量检测技术进行结果分析。

2. 人工智能技术(Artificial Intelligence,AI):利用人工智能算法分析大量的药物化合物数据和已知的疾病信息,可以更快速准确地预测化合物的活性、毒性和作用机制,从而帮助药物筛选过程。

3. 三维组织模型(3D Organoids):这种技术使用体外培养的人类组织模型来测试药物对于特定组织或器官的效果。

与传统的细胞培养相比,三维组织模型更接近实际生理条件,能提供更准确的药物响应预测。

4. 药物效应图谱(Drug-response profiling):通过将多种化合物与细胞系或动物模型进行大规模比较,建立药物与疾病响应之间的关联模式。

这种技术可以辅助药物筛选过程,提高药物疗效的预测性。

5. 基因编辑技术(Gene editing):使用CRISPR-Cas9等基因编辑技术可以精确删除或改变特定基因的序列,进而观察这些基因变化对药物活性的影响。

这种技术可以帮助研究人员理解药物的作用机制,优化药物筛选的效果。

这些新技术的出现不仅加快了药物筛选的速度和准确性,还为寻找新药物治疗疾病提供了更多可能性。

第二篇药物筛选第五章药物筛选方法学概论第一节药物筛选概况一、药物筛选定义药物筛选:是对可能作为药用的物质进行初步药理活性的检测和试验,以求发现其药用价值和临床用途,为新药研究和开发提供最初始的依据和资料。

成功的筛选能够缩短创新药物研究与开发的周期、降低成本、减少风险和提高效率。

虽然偶然发现的药物在药物研究中具有一定的作用,但过程是不可控的,因而不可能成为发现药物的主要途径。

新药的发现,必须依赖主动寻找的过程,或称为广义的药物筛选过程。

二、药物筛选形式(一)定向筛选即采用特定的方法,专门筛选防治某种疾病的药物。

这种方法是现代医学研究过程中长期使用的方法,并在药学研究中取得了巨大的成就,如治疗心血管疾病的药物、抗肿瘤药物等。

定向筛选对于发现某一类型的药物行之有效,但对于被筛选的物质来讲,却不能全面反映出内在的作用,因此理想的方法是在定向筛选的同时能够实现一药多筛,从多方面发现这些物质的作用。

(二)对特定样品的筛选其特点在于利用已有信息,在特定的样品范围内进行筛选。

例如抗生素类药物的筛选,筛选多种细菌产物的抗菌活性,从而发现了大量新的抗生素。

对中药的研究也是采取这种方法,根据中药已有的相关信息,筛选特定中药的有效成分。

这种方式具有较高的成功率,但被筛选的范围受到限制,忽略了广泛的资源,样品间对比的范围较小,易造成对低效样品的高投入研究,特别是信息资料不可靠时可能产生误导。

(三)比较筛选根据对现有药物的认识,以确定的模型进行筛选,由此发现同类型而作用更好的新药物,其中包括“me-too”药。

可利用的药物信息包括药物作用机制、药物代谢过程以及病理机制等。

例如根据甾体激素类药物的结构,找到了大量抗炎药物;根据阿片类镇痛作用原理,发现了新的镇痛药物等。

(四)随机筛选是对可能作为药用的样品进行药理活性的广泛筛选。

这种筛选方法是新药发现的最基本方式,也是在医药发展过程中人们一直进行的方式。

特点是能够发现全新的药物,但成功率不可预测。

医药研发中的新药筛选方法近年来,随着生物技术和计算机技术的飞速发展,医药研发领域也得到了极大的推进。

新药的筛选方法作为新药研发的核心环节,一直备受研究人员的关注。

本文将介绍几种当前医药研发中常用的新药筛选方法,并探讨其优缺点与应用前景。

一、高通量筛选(HTS)高通量筛选是一种利用自动化设备对大量化合物进行快速筛选的方法,其核心技术是微孔板。

通过对大量化合物与特定靶标相互作用的测定,可以筛选出与靶标具有良好亲和力的化合物。

高通量筛选具有快速、高效、经济的特点,广泛应用于新药研发的早期阶段。

然而,由于高通量筛选较为简单,且无法精确评估化合物与体内环境的相互作用,因此需要结合其他筛选方法进行深入研究和验证。

二、计算机辅助药物设计(CADD)计算机辅助药物设计是一种基于计算机模拟技术对分子结构和性质进行预测和优化的方法。

通过建立和运用分子模型、分子图像处理、计算化学和药物信息学等技术手段,可以快速高效地筛选出具有潜在药效的化合物。

相较于传统实验室筛选,计算机辅助药物设计可以节省大量时间和资源,并且可以更准确地预测分子的生物活性和毒副作用。

然而,计算机辅助药物设计的可靠性受到计算模型和数据库的限制,需要不断优化和验证。

三、虚拟筛选(VS)虚拟筛选是一种通过计算机模拟和预测技术筛选潜在药物分子的方法。

与高通量筛选和计算机辅助药物设计不同,虚拟筛选不需要实际合成化合物,而是利用计算机模拟技术对已知化合物库进行筛选。

虚拟筛选具有高效、经济的特点,可以在计算上预测大量分子的潜在活性。

然而,虚拟筛选仅限于现有的化合物库,无法筛选出全新的化合物结构。

四、系统生物学方法系统生物学方法是一种研究生物系统整体特性和相互作用的方法,通过对基因组学、蛋白质组学和代谢组学等数据的整合和分析,可以筛选出具有潜在药效的化合物。

系统生物学方法结合了实验和计算的手段,可以全面、综合地了解生物体内各种分子的功能和相互关系,为新药筛选提供更精准、准确的依据。

药物筛选的方法药物筛选是药物研发过程中的重要环节,其目的是通过筛选大量的化合物,找到具有治疗作用的候选药物。

药物筛选的方法多种多样,包括体外筛选、体内筛选和计算机辅助筛选等。

下面将分别介绍这些方法。

首先是体外筛选,即通过体外实验来评估化合物的活性和毒性。

体外筛选通常包括细胞实验和酶活性实验。

细胞实验可以评估化合物对细胞的毒性和活性,而酶活性实验则可以评估化合物对特定酶的抑制或激活作用。

通过体外筛选,可以初步筛选出具有潜在活性的化合物,为后续的研究提供方向。

其次是体内筛选,即通过动物模型来评估化合物的药效和毒性。

体内筛选是药物研发过程中非常重要的一环,因为动物模型可以更好地模拟人体内的药物代谢和作用机制。

通过体内筛选,可以评估化合物的药代动力学、毒性和有效剂量,为临床前研究提供重要数据支持。

除了体外和体内筛选,还可以利用计算机辅助筛选方法来加速药物研发过程。

计算机辅助筛选通过建立分子模型和药效团模型,对化合物进行虚拟筛选和分子对接,从而预测化合物的活性和选择性。

这种方法可以大大缩短筛选周期,降低研发成本,提高研发效率。

在药物筛选过程中,还需要考虑到化合物的药物性质、ADME性质(吸收、分布、代谢、排泄)和毒性。

只有综合考虑这些因素,才能筛选出具有良好药效和安全性的候选药物。

总的来说,药物筛选是药物研发过程中至关重要的一步,通过体外筛选、体内筛选和计算机辅助筛选等方法,可以找到具有良好药效和安全性的候选药物。

随着科学技术的不断进步,相信药物筛选的方法会越来越多样化,为新药研发提供更多可能性。

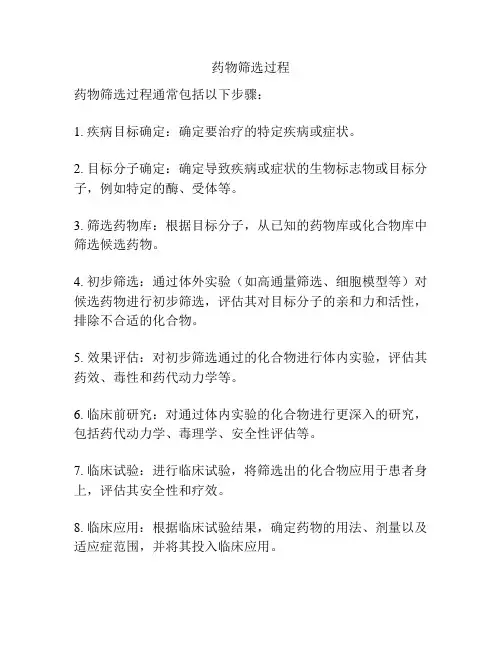

药物筛选过程

药物筛选过程通常包括以下步骤:

1. 疾病目标确定:确定要治疗的特定疾病或症状。

2. 目标分子确定:确定导致疾病或症状的生物标志物或目标分子,例如特定的酶、受体等。

3. 筛选药物库:根据目标分子,从已知的药物库或化合物库中筛选候选药物。

4. 初步筛选:通过体外实验(如高通量筛选、细胞模型等)对候选药物进行初步筛选,评估其对目标分子的亲和力和活性,排除不合适的化合物。

5. 效果评估:对初步筛选通过的化合物进行体内实验,评估其药效、毒性和药代动力学等。

6. 临床前研究:对通过体内实验的化合物进行更深入的研究,包括药代动力学、毒理学、安全性评估等。

7. 临床试验:进行临床试验,将筛选出的化合物应用于患者身上,评估其安全性和疗效。

8. 临床应用:根据临床试验结果,确定药物的用法、剂量以及适应症范围,并将其投入临床应用。

需要注意的是,药物筛选过程是一个非常复杂和漫长的过程,可能需要多个步骤和多年的时间才能从候选药物筛选到最终的临床应用。

此外,药物的筛选过程还需要考虑到合规性、法规监管、道德伦理等因素。

医药研发中的药物筛选方法在医药研发领域,药物筛选是一项至关重要的环节。

通过筛选能够找到具有潜在药效的化合物,为新药的研发打下基础。

本文将会介绍几种常见的药物筛选方法,并探讨它们的优缺点。

一、高通量筛选法高通量筛选法(High-Throughput Screening, HTS)是一种大规模进行药物筛选的方法。

这种方法利用自动化技术,可以在相对短的时间内对数以千计的化合物进行测试。

通常,高通量筛选法涉及到一系列的检测步骤,例如酶反应的检测、细胞增殖的检测等。

优点:高通量筛选法具有高效性和快速性的特点,可以在较短时间内快速筛选出具备潜在药效的化合物。

缺点:高通量筛选法的主要缺点是成本较高。

另外,它的结果也需要进一步验证,因为只有少部分通过筛选的化合物能够真正展现出治疗效果。

二、虚拟筛选法虚拟筛选法(Virtual Screening)是一种通过计算机模拟来进行药物筛选的方法。

通过使用分子建模和计算机算法,虚拟筛选法可以预测某个分子与靶点之间的结合情况,并推断其药效。

优点:虚拟筛选法具有速度快、成本低、无需实际化合物的优点。

同时,虚拟筛选能够产生全面的候选化合物,为下一步的实验设计提供指导。

缺点:虚拟筛选法的主要缺点是预测结果的准确性相对较低,需要进一步的实验验证。

三、化学结构筛选法化学结构筛选法(Chemical Structure Screening)是一种基于分子结构相似性的药物筛选方法。

通过比较已知药物与候选化合物之间的结构相似性,化学结构筛选法可以快速识别候选化合物的潜在活性。

优点:化学结构筛选法具有较高的可信度和相对快速的速度。

相对于其他方法,它对大规模化合物的筛选也更具优势。

缺点:化学结构筛选法存在一定的局限性,仅能识别与已知药物结构相似的候选化合物,并无法预测其药效。

四、靶点筛选法靶点筛选法(Target Screening)是一种通过筛选目标蛋白质与化合物相互作用的方法。

该筛选方法能够评估化合物与特定靶点之间的相互作用,进而判断其是否具有潜在的药效。

药物开发中的药物目标筛选研究在药物开发过程中,药物目标筛选研究起着至关重要的作用。

药物目标的选择直接决定了后续药物研发的方向和效果。

本文将从药物目标的定义、筛选方法、研究技术等方面探讨药物开发中的药物目标筛选研究。

一、药物目标的定义药物目标指的是介导病理生理过程的特定分子、细胞或器官。

药物通过与这些目标相互作用,改变其活性或表达水平,从而实现治疗作用。

二、药物目标筛选的方法药物目标筛选可以通过多种方法进行,主要包括以下几个方面:1. 临床观察:通过对患者的病理生理特征和临床表现进行观察,寻找与疾病相关的生物标志物或靶点。

2. 基因组学:利用高通量测序技术,对疾病患者与正常人群进行比较分析,找出差异表达的基因作为潜在的治疗目标。

3. 蛋白质组学:通过蛋白质组学技术,如质谱分析、蛋白质互作网络分析等,筛选出与疾病相关的蛋白质目标。

4. 高通量筛选:使用化学或生物学方法,对大量分子进行筛选,寻找具有治疗潜力的化合物或小分子。

5. 提高药效:对已知药物进行结构优化,增强其与目标的亲和力和选择性,以提高药效。

三、药物目标筛选研究技术药物目标筛选研究需要借助一系列的实验技术和方法,以确定药物与目标间的相互作用和效果。

1. 细胞测定:通过细胞培养和细胞系的建立,评估药物对目标细胞的生物学效应,如细胞增殖、细胞凋亡等。

2. 分子生物学技术:如PCR、Western blot等,用于检测目标的表达水平和药物的干预效果。

3. 生物传感器:利用生物传感器对药物与目标的相互作用进行实时监测和定量。

4. 动物模型:通过建立与人类疾病相似的动物模型,评估药物的药效和安全性。

5. 筛选库构建:建立药物目标筛选所需的化合物库或蛋白质库,以便高通量筛选和评估。

四、药物目标筛选的挑战与发展方向药物目标筛选过程中存在一些挑战,如目标的复杂性、筛选的特异性、药物的代谢与副作用等。

为应对这些挑战,研究人员正在不断探索新的筛选技术和方法。

药物筛选的方法药物筛选是药物研发过程中非常重要的一环,其目的是从大量的化合物中筛选出具有治疗作用的候选药物。

药物筛选的方法多种多样,下面将介绍几种常见的药物筛选方法。

1. 高通量筛选(HTS)。

高通量筛选是一种快速、自动化的筛选方法,通常用于大规模的药物筛选。

该方法利用高通量筛选仪器,可以在短时间内对成千上万种化合物进行筛选,从中找到具有治疗作用的化合物。

高通量筛选方法在药物研发过程中起到了至关重要的作用,大大提高了药物筛选的效率和速度。

2. 虚拟筛选。

虚拟筛选是利用计算机模拟技术对化合物进行筛选的方法。

通过建立药物与靶点的分子对接模型,可以预测化合物与靶点的结合能力和作用方式,从而筛选出具有潜在活性的化合物。

虚拟筛选方法可以帮助研究人员在实验室之外进行药物筛选,节省时间和成本,提高筛选效率。

3. 细胞筛选。

细胞筛选是将化合物直接作用于细胞,通过观察细胞的生长、代谢、凋亡等生理现象来筛选具有治疗作用的化合物。

这种方法更贴近药物在生物体内的实际作用,可以更好地评估化合物的活性和毒性。

细胞筛选方法在药物研发中具有重要意义,可以为候选药物的选择提供直接的生物学数据支持。

4. 功能筛选。

功能筛选是通过观察化合物对生物体功能的影响来筛选药物的方法。

例如,通过观察化合物对动物模型的生理指标、行为表现等的影响来评估其药效。

功能筛选方法更贴近药物在生物体内的实际效果,可以更好地评估化合物的治疗效果和安全性。

总结。

药物筛选是药物研发过程中的关键环节,不同的筛选方法各有优劣,可以相互补充和协同应用。

在进行药物筛选时,研究人员应根据具体的研究目的和条件选择合适的筛选方法,以提高筛选效率和药物研发的成功率。

希望本文介绍的药物筛选方法对您有所帮助。

新药开发过程中的药物筛选原则在新药的开发过程中,药物筛选是关键的步骤之一。

药物筛选的目的是从大量的化合物中选择出具有潜在药效和安全性的候选药物。

因此,药物筛选需要遵循一定的原则和准则,以确保最终选择出的药物候选具有良好的药效和安全性。

1. 靶点相关性药物筛选的首要原则是确保筛选出的化合物与疾病的靶点具有相关性。

靶点是药物与疾病关联的关键因素,因此药物应当具有与靶点相互作用的能力。

通过研究靶点的生物学功能和分子机制,可以确定适当的靶点来指导药物的筛选过程。

2. 作用机制药物筛选过程中的另一个关键原则是了解药物的作用机制。

药物的作用机制决定了药物如何与疾病相关的分子或靶点相互作用,从而产生治疗效果。

了解药物的作用机制有助于优化药物的设计和筛选。

在筛选过程中,需要对候选化合物的作用机制进行深入研究,以确定其有效性和适用性。

3. 合适的生物评价体系药物筛选过程中需要使用合适的生物评价体系,以评估候选药物的活性和效果。

生物评价体系可以包括体外细胞实验、动物模型和人体临床试验等。

这些评价体系需要能够模拟和预测人体中药物的药效和毒性,以便确定药物的疗效和安全性。

4. 药效与毒性平衡在药物筛选过程中,需要平衡药效和毒性之间的关系。

药物筛选不仅要寻找具有良好药效的化合物,还要避免毒性副作用的发生。

因此,药物筛选需要进行全面的毒性评估,以确定化合物的安全性和可接受的剂量范围。

同时,需要通过优化药物的结构和性质,以提高药物的选择性和有效性。

5. 可行性和经济性药物筛选过程中,还需要考虑候选药物的可行性和经济性。

候选药物的开发需要耗费大量的时间和资源,因此需要评估候选药物的可行性和商业前景。

同时,还需要考虑药物的制备方法、药物化学性质和药代动力学特性等方面的因素,以确保候选药物的开发具有可行性。

总结起来,新药开发过程中的药物筛选需要遵循一系列原则和准则,以确保最终选择出的药物候选具有良好的药效和安全性。

这些原则包括靶点相关性、作用机制、合适的生物评价体系、药效与毒性平衡以及可行性和经济性等方面。

简述几种主要的药物筛选方法

药物筛选是指从大量化合物中筛选出具有治疗作用的化合物。

常见的药物筛选方法包括:

1. 高通量筛选(High-Throughput Screening,HTS):使用自

动化设备和高通量实验技术,可以快速筛选大量化合物。

通常通过检测药物对特定靶点的活性来评估化合物的药效。

2. 虚拟筛选(Virtual Screening):使用计算机模拟方法对大

规模化合物库进行筛选,以预测化合物与靶点之间的结合和相互作用能力。

常见的虚拟筛选方法包括分子对接和药效团筛选。

3. 功能筛选(Functional Screening):利用细胞或生物体内的

功能性指标来评估化合物对疾病的治疗作用。

可以通过测量药物对细胞功能、基因表达、蛋白质活性等的影响来评估化合物的药效。

4. 组合筛选(Combinatorial Screening):通过将多个化合物

组合在一起,通过相互作用的方式来寻找具有协同作用或相互补充作用的药物。

常见的组合筛选方法包括化合物库的串联筛选和聚集筛选。

5. 监测筛选(Monitoring Screening):通过持续监测疾病模型

或患者的生理指标来筛选潜在的药物。

例如,在动物模型中,通过监测生理参数、病理标志物或成像技术来评估化合物对疾病的治疗效果。

这些药物筛选方法各有优势和适用范围,可以结合使用以获得最佳的筛选效果。

药物的靶点识别与药物筛选药物的研发是现代医药领域的重要任务之一。

而要成功地开发出新的药物,首先要进行药物的靶点识别与药物筛选。

本文将介绍药物的靶点识别和药物筛选的基本原理与方法,并探讨其在药物研发中的重要性与应用。

一、药物的靶点识别药物的靶点是指药物与人体内特定分子相互作用的部位,对于一种药物而言,其靶点的选择至关重要。

药物的靶点识别是研发药物的第一步,其目的是确定药物与哪些分子发生特定相互作用,以达到治疗特定疾病的效果。

1.蛋白质靶点识别蛋白质是药物的主要靶点之一,因为蛋白质参与了人体内的众多生物过程。

在靶点识别中,常用的方法包括构象筛选、基于结构的虚拟筛选、分子对接等。

其中,基于结构的虚拟筛选通过计算机模拟药物与靶点之间的相互作用,快速地筛选出具有潜力的药物靶点。

2.其他靶点识别方法除了蛋白质,药物的靶点还可以是核酸、细胞表面受体等。

对于核酸的靶点识别,常用的方法是DNA微阵列、计算机辅助设计等。

而细胞表面受体的靶点识别,则可以通过筛选与特定受体结合的配体来实现。

二、药物的筛选方法药物的筛选是指从大量的化合物中筛选出具有治疗效果的药物。

药物筛选通常包括两个阶段:初筛和细筛。

1.初筛初筛是从大型化合物库中筛选出具有一定活性的化合物,以确定是否继续进行后续筛选。

初筛采用高通量筛选技术,可以同时对数万到数十万个化合物进行测试。

其中常用的初筛方法包括酶活性测定、细胞毒理学筛选、细胞增殖抑制等。

2.细筛在初筛中筛选出具有活性的化合物后,需要进行进一步的细筛以确定其有效性和选择性。

细筛是通过更加精细的实验方法和检测手段,对候选药物进行更加详细和系统的筛选。

细筛通常包括体内实验、体外实验和临床前实验。

三、靶点识别和药物筛选的重要性与应用药物的靶点识别和药物筛选是药物研发中的关键步骤,其重要性不可忽视。

首先,靶点识别和药物筛选可以帮助筛选出具有治疗特定疾病效果的化合物,提高研发效率。

其次,靶点识别和药物筛选有助于理解药物与靶点之间的相互作用机制,揭示药物疗效的分子基础,为新药的设计和优化提供指导。

药物筛选的方法

药物筛选是药物研发过程中的重要环节,通过科学的筛选方法,可以筛选出具有良好药效和安全性的候选药物,为新药的研发提供

重要支持。

下面将介绍几种常用的药物筛选方法。

首先,化学筛选是一种常用的药物筛选方法。

化学筛选是通过

化学合成多种化合物,然后对这些化合物进行生物活性筛选,以寻

找具有良好药效的化合物。

化学筛选的优势在于可以快速合成大量

化合物,从而扩大筛选范围,但也存在着化合物合成成本高、时间

长的缺点。

其次,生物筛选是另一种常用的药物筛选方法。

生物筛选是通

过生物学实验,对大量生物样本进行筛选,以发现具有良好药效的

生物活性物质。

生物筛选的优势在于可以直接对生物样本进行筛选,更贴近实际药效,但也存在着生物样本获取难、筛选效率低的问题。

此外,计算筛选是近年来发展起来的一种新型药物筛选方法。

计算筛选是通过计算机模拟药物与靶标的相互作用,从而预测候选

药物的药效和安全性。

计算筛选的优势在于可以大大减少实验成本

和时间,提高筛选效率,但也存在着模拟结果与实际情况的差异。

最后,结合化学、生物和计算筛选的综合筛选方法也逐渐受到重视。

综合筛选方法将化学、生物和计算筛选相结合,充分发挥各种筛选方法的优势,从而提高筛选效率,降低筛选成本,为药物研发提供更好的支持。

总的来说,药物筛选是药物研发过程中不可或缺的一环,不同的筛选方法各有优劣,可以根据具体情况选择合适的筛选方法,以提高药物研发的效率和成功率。

希望以上介绍对您有所帮助,谢谢阅读!。

新药研发常用的药物筛选模型新药研发是医药领域的一个重要研究方向,也是各大制药公司竞相追逐的利润丰厚的市场。

而在新药研发的过程中,药物筛选模型是一个至关重要的环节,它能够帮助科研人员筛选出具有潜在治疗效果的化合物,为新药研发提供科学依据。

在本文中,我们将深入探讨常用的药物筛选模型,帮助您更好地了解这一重要环节。

1. 传统的药物筛选模型传统的药物筛选模型主要包括体内和体外两种。

体内药物筛选模型通常采用小鼠或大鼠等动物作为实验对象,观察药物在生物体内的代谢过程、毒副作用和疗效等指标。

体外药物筛选模型则在体外细胞培养体系中进行,通过细胞学、生化学和分子生物学等实验手段来评估药物的活性和毒副作用。

传统的药物筛选模型能够较为真实地模拟人体内药物代谢和作用过程,但其操作复杂、费时费力且成本较高。

2. 新兴的高通量药物筛选技术随着科技的不断发展,高通量筛选技术应运而生,成为新药研发领域的一大利器。

高通量筛选技术主要包括化学筛选、细胞筛选和基因筛选等,其特点是快速、准确、节省成本。

其中,化学筛选通过对大规模的化合物库进行筛选,快速识别具有生物活性的化合物,为新药研发提供潜在候选物;细胞筛选则通过构建细胞模型,评估潜在药物的毒副作用和活性;基因筛选则通过基因组学技术,筛选出与疾病相关的靶点和信号通路,为新药靶点的发现提供重要线索。

3. 我的个人观点我认为,在新药研发领域,药物筛选模型的不断创新将极大地推动新药研发的进程。

高通量药物筛选技术的出现,使得科研人员能够更加高效地进行药物筛选,大大缩短了新药研发的周期,降低了研发成本。

然而,传统的药物筛选模型仍然具有重要意义,特别是在评估药物在生物体内的代谢和毒副作用方面具有独特优势。

我认为未来新药研发领域的发展方向将是综合利用传统和新兴的药物筛选模型,以期取长补短,加速新药的研发和上市步伐。

总结回顾本文主要介绍了新药研发中常用的药物筛选模型,包括传统的体内和体外药物筛选模型,以及新兴的高通量筛选技术。

药物筛选

药物筛选是现代药物开发流程中检验和获取具有特定生理活性化合物的一个步骤,系指通过规范化的实验手段从大量化合物或者新化合物中选择对某一特定作用靶点具有较高活性的化合物的过程。

药物筛选的过程从本质上讲就是对化合物进行药理活性实验的过程,随着药物开发技术的发展,对新化合物的生理活性实验从早期的验证性实验,逐渐转变为筛选性实验,即所谓的药物筛选。

作为筛选,需要对不同化合物的生理活性做横向比较,因此药物筛选的实验方案需具有标准化和定量化的特点。

随着组合化学和计算化学的发展,人们开始有能力在短时间内大规模合成和分离多种化合物,因而在现代新药开发流程中药物筛选逐渐成为发现先导化合物的主要途径之一。

筛选模型:

筛选模型就是在药物筛选实验中所应用的药理实验模型,由于药物筛选要求实验方案有标准化和定量化的特征,因而在传统药理实验中常见的动物实验在药物筛选中较少应用,根据实验模型的不同,药物筛选可以分为生化水平的筛选和细胞水平的筛选。

生化水平的药物筛选用拟开发药物作用的靶点设计实验,一般而言这种作用靶点是具有特定生理功能的蛋白质,如酶和受体等,此外一些编码功能明确的DNA也越来越多地成为药物作用的靶点。

候选化合物与靶点混合后,可以通过酶连免疫、荧光显色、核磁共振等方法定量测定化合物与靶点的相互作用,从而成为筛选化合物的依据。

细胞水平的药物筛选是更接近生理条件的一种药物筛选模型,其模型是拟设计药物作用的靶细胞,应用细胞培养技术获取所需细胞,将这些细胞与候选化合物相互作用,通过与生化水平筛选类似的检测技术测定化合物的作用能力,从而对化合物进行筛选。

生化水平的药物筛选操作相对简单,成本较低,但是由于药物在体内的作用并不仅仅取决于其与靶酶的作用程度,吸收、分布、代谢、排泄均会对药物的作用产生极大的影响,仅仅一道薄薄的细胞膜就能够阻挡住许多候选化合物成为药物的道路,因而生化水平的药物筛选不确定因素更多,误筛率更高。

细胞水平的药物筛选模型更接近生理条件,筛选的准确率更高,但是需要建立细胞模型,操作更复杂,成本更高,数据之间的平行形较差,另外由于技术的限制,有些靶标还不能进行细胞水平的药物筛选。

高通量筛选

高通量筛选最初是伴随组合化学而产生的一种药物筛选方式。

1990年代末,组合化学的出现改变了人类获取新化合物的方式,人们可以通过较少的步骤在短时间内同时合成大量化合物,在这样的背景下高通量筛选的技术应运而生。

高通量筛选技术可以在短时间内对大量候选化合物完成筛选,经过近十年的发展,已经成为比较成熟的技术,不仅仅应用于对组合化学库的化合物筛选,还更多地应用于对现有化合物库的筛选。

目前世界各大药物生产商都建立有自己的化合物库和高通量筛选机构,对有潜力形成药物的化合物进行篦梳式的筛选。

一个高通量药物筛选体系包括微量和半微量的药理实验模型、样品库管理系统、自动化的实验操作系统、高灵敏度检测系统以及数据采集和处理系统,这些系统的运行保证了筛选体系能够并行操作搜索大量候选化合物。

高通量筛选技术结合了分子生物学、医学、药学、计算科学以及自动化技术等学科的知识和先进技术,成为当今药物开发的主要方式。

完整的高通量筛选体系由于高度的整合和自动化,因而又被称作“药物筛选机器人系统”

虚拟药物筛选

虚拟药物筛选是药物筛选技术发展的另一个方向,由于实体的药物筛选需要构建大规模的化合物库,提取或培养大量实验必须的靶酶或者靶细胞,并且需要复杂的设备支持,因而进行实体的药物筛选要投入巨额的资金,虚拟药物筛选是将药物筛选的过程在计算机上模拟,对化合物可能的活性作出预测,进而对比较有可能成为药物的化合物进行有针对性的实体筛选,从而可以极大地减少药物开发成本。

根据计算原理,虚拟药物筛选分为基于小分子结构的筛选和基于药物作用机理的筛选两类,前者通过对已知具有相同作用机理的化合物进行定量构效关系研究,绘制出药物的药效团模型,依照模型对化合物数据库进行搜索,这种筛选技术本质上是一种数据库搜索技术;后者主要应用分子对接技术,实施这种筛选需要获知药物作用靶标的分子结构,通过分子模拟手段计算化合物库中的小分子与靶标结合的能力,预测候选化合物的生理活性。

建立合理的药效团模型、准确测定或预测靶标蛋白质的分子结构、精确和快速地计算候选化合物与靶标相互作用的自由能变化是进行虚拟药物筛选的关键,也是限制虚拟筛选准确性的瓶颈。

虽然虚拟筛选的准确性有待提高,但是其快速廉价的特点使之成为发展最为迅速的药物筛选技术之一。