农村地区应急救护知识普及现状及前景分析

- 格式:doc

- 大小:19.00 KB

- 文档页数:5

浅谈普及急救教育的社会意义及策略研究1. 引言1.1 急救教育的重要性急救教育的重要性在于提高普通民众的急救技能和意识,使他们能够在紧急情况下有效地施救,降低伤亡人数,提高生存率。

急救教育可以教会人们如何正确处理意外伤害、心肺复苏、止血等急救技能,帮助他人在遭遇意外时得到及时救助,避免不必要的生命危险。

急救教育也能提高公民的社会责任感和道德水平,让社会更加和谐和有爱心。

急救教育不仅是一种技能,更是一种精神,不仅可以拯救他人的生命,也有可能拯救自己的生命。

急救教育的重要性不容忽视,需要在社会中普及推广,让更多人具备急救技能,创造更安全、更关爱的社会环境。

1.2 急救教育的现状目前,我国急救教育的现状并不乐观。

统计数据显示,我国急救知识和技能的普及率仍然较低,大部分民众在遇到突发疾病或意外事件时并不知道如何正确进行急救。

在实际应急情况中,许多人由于缺乏急救知识而导致事故后果更加严重,甚至失去了宝贵的生命。

急救教育的覆盖范围较窄,大多集中在医护人员和部分社会志愿者中,普通市民往往无法接触到相关的教育资源。

当前我国急救培训的质量也存在不少问题。

由于缺乏统一的标准和规范,许多培训机构存在水分,急救课程的教学内容和方式也参差不齐。

部分培训机构为了追求经济利益,忽视了急救教育的专业性和实用性,导致学员在实际操作中无法正确应对急救情况。

我国急救教育的现状存在较大的挑战和问题,需要社会各界的关注和努力来改善。

只有通过加强急救教育的普及和提升教育质量,才能更有效地应对各种突发情况,保障人民的生命安全和健康。

2. 正文2.1 普及急救教育的社会意义1. 提高国民素质急救教育的普及可以提高国民的健康素养和应急处置能力,让更多的人能够及时有效地进行急救救助,降低伤亡率,提高生存几率,保障人民生命安全。

2. 建设和谐社会急救教育的普及可以提高社会公共安全意识,培养人们的团结互助精神,促进社会和谐稳定,凝聚社会共识,增强社会凝聚力。

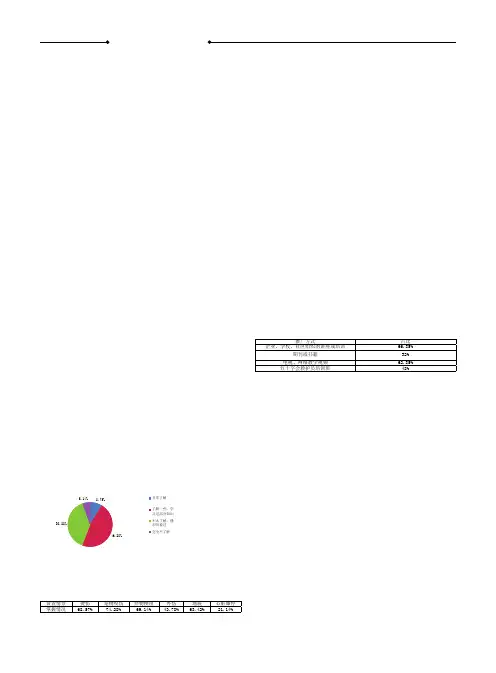

482应急救护知识在城镇与乡村的普及情况与推广策略郑慧毅 高 帅 刘兴源 张 璐 周若航 河北金融学院国际教育学院摘 要:以发放问卷的调研形式,对保定市及周边地区各个年龄段、各个职业居民对应急救护知识的普及状况进行了调查。

结果表明,群众对于学习应急救护知识的重要性表示赞同,但多数人缺乏必要的应急救护知识,不能正确处理生活中遇到的突发事件造成的伤病、伤害。

以对群众应急救护知识掌握情况的调查为基础,通过对应急救护知识的宣传方式的调研,提出更为合理有效的推广策略,提高全民应急救护能力。

关键词:应急救护 普及情况 推广策略一、引言随着我国经济稳步发展,城市化进程不断加速,各类安全事故也层出不穷,安全形势不容乐观。

近年来,各类事故时有发生,对人民的财产与生命安全都造成了巨大威胁。

而相比之下,我国对应急事件处置方法及应急救护知识的宣传程度,则明显不足。

这里的应急救护知识,指公民面对生活中各种突发事件例如溺水、噎食、触电、心脏骤停等时,所应该了解与掌握的应对方法。

对比我国各年龄段公民情况,发现我国公民对于应急救护知识重要性的认识程度普遍较高,认为政府、学校或社区应开展急救知识宣传的比例高达62%。

而对应急救护知识的渴望程度,高校学生群体的比例到达了惊人的96.47%,偏远地区中小学学生为92.4%,这折射出我国应急救护知识教育的匮乏。

向城镇及农村群众宣传普及应急救护知识,充分贯彻落实了科学发展观,响应了国家“三下乡”号召,符合人民利益。

二、研究对象与方法1.研究对象。

保定市及周边地区各个年龄段、各个职业居民。

其中年龄段从未满18岁至60岁以上不等,职业覆盖学生、教师、医生、职员、自营业者等。

2.研究方法。

2.1问卷调查。

在保定市红十字会的指导下,设计了调研问卷,内容覆盖日常生活中常见的应急救护知识与技能,包括心肺复苏、异物梗阻、烧烫伤、外伤急救等内容。

共计发放问卷500份,收回问卷473份,有效问卷432份,有效率91.3%2.2访问座谈。

中国急救知识和技能培训的现状及展望一、急救知识和技能培训现状急救的特征是“急和“救”,要求需要迅速反应,尽全力救治不管是自然灾害,还是意外事故,还是自身疾病,病人的情况都具有非常大的不确定性。

因此急救是否有效对于患者的生命有着决定性的作用。

在中国的医疗急救体系中,院前急救工作是首要工作也是最重要的环节。

从以往的研究中我们可以了解到,目前而言,我国急救知识与急救技能的民众普及率相对较低。

在2014年时,项英[1]等人针对陕西省院前急救知识及技能培训现状进行调查,结果显示,仅有12%的警察和5.2%的高中毕业生了解一定的院前急救知识,大多数人只是了解部分或者是完全不了解。

截止到2016年年底,上海市在共场所设置了超过1000台的体外除颤仪,但是使用率较低[2]。

大多数的民众在面对突然发生的健康事件时没有相关的急救知识作支撑,往往手足无措只能等待相关医护人员的到来。

甚至有的人有着错误的急救知识,做出错误的行为,从而使得病情得到加重。

中国的急救培训工作起步较晚,并且在过去的几十年里,虽然有有关部门发出的各种倡导,但是并没有产生强烈的反应。

目前而言,中国的院前急救培训工作没有现成统一的教材,也没有现成统一的培训质量控制标准,在培训时间上也没有统一的要求[3]。

同时,我国的急救培训多是心肺复苏、止血、包扎、固定、搬运等一些简单的急救内容,并没有形成相应的深化体系。

此外,在有些地方急救人员并没有进行岗位认证。

在李婷婷[4]的一项对社区医护人员院前急救技能培训的相关调查研究中发现,社区医护人员的急救技能掌握率偏低,并且愿意对突发事件患者进行救治的意愿相对不足。

同时,因为各地区信息发展的失衡以及资源分配的相对不均衡,乡村居民的急救意识更加的薄弱,乡镇卫生院,村卫生室相关人员的自身急救技能十分有限。

近年来,大规模灾害时有发生,对人们的健康造成了严重的影响。

当灾难发生的时候,短时间内需要大量的医护人员进入现场,参与灾难的应急救援。

公众自救互救知识与技能普及现状及对策建议随着现代社会的快速发展和生活节奏的加快,公众自救互救意识和能力的培养变得尤为重要。

公众自救互救不仅是一种消防安全知识和技能,更是社会责任和公民意识的具体体现。

然而,目前我国公众自救互救的普及现状还有待提高,亟需采取相应的对策建议。

首先,目前公众自救互救知识和技能的普及率较低,很多人对火灾、地震、溺水等突发事件的应急处理方法不熟悉,缺乏相应的应对能力。

针对这一问题,应加强对公众的安全教育,推广相关的自救互救知识。

可以通过开展应急演练、举办安全知识讲座、制作宣传教育资料等形式,提高公众的安全意识和应急处理能力。

其次,公众自救互救技能的培训普及还存在不足,很多人缺乏相关技能的训练和实践机会。

对于这一问题,应加强学校、社区以及企事业单位等场所的公众自救互救技能培训。

可以通过引入消防安全教育课程、举办急救培训班、设立体育健身活动等方式,提供更多的机会和平台供公众学习和实践。

再者,公众自救互救的普及也需要借助先进的科技手段。

目前,智能手机普及率较高,可以充分利用手机APP等网络平台进行公众自救互救知识的普及和教育。

可以开发相应的应急救援APP,提供火灾、地震等突发事件的应急处理指南和实时救援信息。

通过科技手段的应用,可以提高公众获取安全知识和应急资源的便利性,提升公众自救互救能力。

此外,政府在公众自救互救的普及工作中起到重要的推动作用。

政府应加大对公众安全教育和技能培训的支持力度,通过制定相关法律法规、出台惠民政策等方式,鼓励和引导公众参与安全教育和技能培训。

同时,政府还应加强对应急救援组织的建设和管理,提高应急救援能力和效率,为公众提供更可靠的支持和帮助。

综上所述,公众自救互救知识与技能普及现状不容乐观,但通过加强安全教育、推动技能培训、借助科技手段和加强政府支持等措施,可逐步提高公众自救互救能力,为保障公众生命财产安全提供更有效的保障。

我国农村急诊医学存在的问题及对策一、引言随着社会的快速发展和医疗技术的不断进步,急诊医学在医疗领域中发挥着越来越重要的作用。

然而,在我国农村地区,急诊医学面临着诸多问题,这些问题严重制约了农村急诊医学的发展,影响了农村居民的健康水平。

本文将就我国农村急诊医学存在的问题进行分析,并提出相应的对策。

二、问题分析1. 医疗资源不足我国农村地区的医疗资源相对匮乏,医疗机构数量不足,医疗设备陈旧,医疗技术水平较低。

这使得农村居民在遇到紧急情况时难以得到及时有效的救治。

2. 急救设备落后农村地区的急救设备普遍落后,缺乏先进的急救设备和技术。

这使得在面对突发事件和紧急情况时,医护人员无法提供及时有效的救治,影响了救治效果。

3. 医护人员短缺农村地区的医护人员数量严重不足,专业医护人员的比例较低。

这使得在面对突发事件和紧急情况时,医护人员无法满足救治需求,影响了救治效果。

4. 交通不便延误救治农村地区的交通不便,交通基础设施落后。

这使得在面对突发事件和紧急情况时,由于交通不便而延误了救治时间,影响了救治效果。

5. 患者经济负担重农村地区的居民经济条件普遍较差,医疗费用较高。

这使得在面对突发事件和紧急情况时,患者家庭难以承担高昂的医疗费用,影响了救治效果。

6. 缺乏急救知识普及农村地区的居民普遍缺乏急救知识,对于突发事件的应对能力较弱。

这使得在面对突发事件和紧急情况时,居民无法提供及时的自救和互救措施,影响了救治效果。

7. 跨地区转诊困难农村地区的医疗机构与上级医疗机构之间的转诊机制不完善,转诊流程繁琐。

这使得在面对需要转诊的紧急情况时,患者无法及时得到上级医疗机构的救治,影响了救治效果。

8. 医保政策不完善农村地区的医保政策不完善,医保覆盖面窄,报销比例低。

这使得在面对突发事件和紧急情况时,患者家庭难以承担高昂的医疗费用,影响了救治效果。

9. 医院内部管理问题农村地区的医院内部管理存在诸多问题,如管理不规范、制度不健全等。

湖南省农村居民急救常识掌握现状调查与分析发表时间:2017-10-19T09:41:20.310Z 来源:《中国医学人文》2017年第7期作者:卢恒宇李静方越沈阳邓明娟(通讯作者)[导读] 应积极采取措施对浏阳市枨冲镇三元村居民进行相关急救知识的培训和普及。

(长沙医学院医学影像学院湖南长沙 410219)——以浏阳市枨冲镇三元村为例摘要目的:本研究以湖南省浏阳市枨冲镇三元村居民为调查对象,采用急救知识调查问卷进行调查。

方法:发放调查问卷共200份,回收有效问卷191 份,有效问卷回收率95.5%。

调查结果表明:受访者对正确应对突发疾病措施知之甚少,乡镇管辖及医疗服务部门正规有效的急救知识宣传途径少,但对于掌握必要急救知识的态度积极。

急救知识了解的程度与文化程度密切相关,农村居民对急救知识的了解,非常少且获得急救知识的途径单一[1],但居民获取急救知识的意愿很强。

结论:应积极采取措施对浏阳市枨冲镇三元村居民进行相关急救知识的培训和普及,加强宣传等多种途径提高湖南省农村居民的急救认知水平,提高基层医疗质量[2]。

关键词农村居民;急救知识;认知水平近年来,地震、泥石流等自然灾害接连不断,各种交通事故、失火、溺水等意外屡屡发生。

根据国家统计局的数据,我国因自然灾害、事故灾难、公共卫生和社会安全等突发事件每年造成的非正常死亡人数超过20万,平均每年造成1.5 亿~3.5亿人不同程度受灾,经济损失达2000亿元[3]。

看到一条条鲜活的生命在各种灾难中逝去我们都深感惋惜,这同时也敲响了我们必须熟练掌握一些简单必要急救措施的警钟。

当事故发生后,救护车到来之前,在对于生命来说短暂而又极其重要的黄金 5 分钟里,如果救助措施采取得当,生命的存活率将会大大提高。

当前农村居民的急救知识状况如何呢?本调查以湖南省浏阳市枨冲镇三元村为例进行调研。

该县农村地区居民大多为留守老人、妇女及儿童,与全国大多数农村地区的情况相似,具有很强的代表性。

急救技能发展现状

急救技能是一个不断发展的领域,随着医学科技的进步和人们对健康意识的提高,急救技能的发展也变得愈发重要。

以下是目前急救技能发展的一些现状:

1. 多样化培训课程:现在有很多机构和组织提供急救培训课程,例如红十字会、医院和社区机构。

这些课程涵盖了基本的急救技能,例如心肺复苏、止血和疏通气道等。

通过系统的培训,普通人也可以学会急救技能,提高应对紧急情况的能力。

2. 手机应用程序的普及:随着智能手机的普及,许多应用程序也提供了急救技能的培训和指导。

这些应用程序可以通过视频、文字和图像等方式向用户展示急救技能的操作步骤,并提供互动性教学。

这为普通人提供了随时随地学习急救技能的机会。

3. 高级急救技能的开发:除了基本的急救技能外,还有一些高级技能正在发展中。

例如,越来越多的人学习使用自动体外除颤器(AED)来处理心脏骤停等情况,或者学习在紧急情况

下进行创伤急救。

这些高级急救技能的发展使得更多人可以在紧急情况下提供更好的援助。

4. 急救技能在教育中的推广:一些国家和地区已经开始将急救技能纳入学校的教育课程中。

学生可以通过学习急救技能培养应对紧急情况的能力,并提高自己的健康意识。

通过普及急救技能的教育,可以为未来培养更多具备应急能力的人才。

总之,急救技能的发展正朝着更加普及和专业化的方向发展。

通过不断培训和学习,人们可以提高自己的急救技能,并在紧急情况下提供及时有效的救助。

院前心肺复苏的普及和现状院前心肺复苏是指在猝发心脏骤停或呼吸骤停的情况下,由目击者或相关急救人员立即进行的心肺复苏操作。

心肺复苏是一种急救措施,旨在维持心脏和肺部功能,以维持生命体征,直到专业救援到来。

在心脏骤停的情况下,每一分每一秒都是宝贵的,因为在短短的几分钟内,大脑就会因为缺氧而发生永久性损害。

院前心肺复苏的普及和现状的关注至关重要。

在中国,院前心肺复苏的普及并不普遍。

根据中国急救学会的数据显示,目前我国院前心肺复苏成功率不容乐观。

城市地区的心肺复苏成功率在3%至5%之间,而农村地区的心肺复苏成功率更低,仅为1%至2%。

这主要是因为一方面,院前心肺复苏救助者能力不足,相关的急救设备和药品缺乏。

院前心肺复苏对于心脏骤停患者的生存与康复具有重要意义。

据统计,心脏骤停患者若在第一时间得到院前心肺复苏,其生存率可以提高2倍以上。

通过提高院前心肺复苏的普及率和成功率,可以有效挽救更多的心脏骤停患者的生命。

当前,我国急救体系建设还存在不少不足之处。

一方面,公众对院前心肺复苏的认知和掌握程度不高,缺乏必要的急救知识和技能;相关的急救设备和药品供给不足,特别是在农村地区。

急需采取措施,加强对院前心肺复苏的普及和培训,完善急救体系建设,以提高院前心肺复苏的成功率。

为了提高院前心肺复苏的普及和成功率,我们可以从以下几个方面进行努力。

加强对公众的急救知识普及和培训。

可以通过举办急救讲座、在学校、企业等单位开展急救培训,向公众传授院前心肺复苏的基本知识和操作技能。

可以通过各种宣传渠道,如电视、广播、互联网等,向公众普及院前心肺复苏的相关知识,提高公众对院前心肺复苏的认知和应对能力。

加强对医护人员的院前心肺复苏技能培训。

各级医护机构可以定期组织院前心肺复苏技能培训班,提高医护人员的院前心肺复苏操作技能。

要求医护人员定期参加院前心肺复苏技能竞赛,激励他们不断提高急救水平。

应加强急救设备和药品的供给。

要求各级医疗机构配备必要的院前急救设备和药品,确保院前心肺复苏的操作得到及时和有效的支持。

浅谈普及急救教育的社会意义及策略研究1. 引言1.1 背景介绍在当今社会,急救教育的普及已经成为一个重要的议题。

随着人口老龄化加剧和生活环境的变化,突发疾病和意外事故的发生频率逐渐增高,对急救知识和技能的需求也日益凸显。

普通民众对急救知识的了解和掌握却普遍不足,这导致在突发情况下,很多人都无法提供有效的急救帮助,造成了许多本可以避免的伤亡。

面对这一现状,急救教育的普及显得尤为紧迫。

通过普及急救教育,可以提升全民的急救意识和技能,提高应急反应的效率,降低患者在急危情况下的死亡率,减轻医疗系统的压力,推动全社会的健康发展。

深入探讨急救教育的社会意义及策略研究,对于建设一个安全、健康的社会具有重要意义。

本文将从急救教育的社会意义、现状和策略研究等方面展开探讨,旨在为普及急救教育提供一些建议和借鉴。

1.2 研究目的本文旨在探讨普及急救教育的社会意义及策略研究,旨在通过详细分析急救教育的现状和重要性,探讨推广急救教育的途径和方法,以提高大众对急救知识的认识和应对能力。

通过本文的研究,旨在更好地了解急救教育对于社会的意义和影响,促进急救知识和技能的普及,提升整个社会对于急救的重视程度,以期减少突发事件发生时的伤亡和减少医疗资源的浪费。

通过本研究的分析和总结,进一步明确普及急救教育的重要性,为未来急救教育的发展方向提供参考,推动社会对于急救教育和应急救援工作的关注与支持。

2. 正文2.1 急救教育的社会意义急救教育的社会意义在于提高整个社会的应急救援能力,增强人们对突发状况的处理能力,减少事故伤亡和财产损失。

通过普及急救知识和技能,可以提高社会对抗灾能力,促进社会的安全稳定和和谐发展。

急救教育还有助于培养人们的责任感和社会意识,使人们更加关注他人的健康和安全,形成一个相互帮助、互相关心的社会氛围。

急救教育也可以提高个人的抗压能力,增强自我保护意识,帮助人们在面对紧急情况时能够冷静应对,有效救助他人甚至自救。

急救教育的普及不仅可以保护更多的生命和财产安全,还可以有效减轻医疗资源压力,提高医疗救助效率。

关于在农村开展应急救护知识普及必要性的调查报告学院:文化与传播学院作者:王美臻姜旭扬孔慧敏参与人员:王美臻姜旭扬孔慧敏指导老师:孙江虹崔军彦时间: 2015年3月5日关于在农村开展应急救护知识普及必要性的调查报告摘要:随着当今社会医疗卫生水平和人民安全健康意识的提高,应急救护安全知识的普及对人们越来越重要,它是连接生命的桥梁,是挽救生命的强劲手腕,是保护生命健康的“绿色屏障”。

但由于受条件限制、资源短缺、意识落后、教育匮乏、科技水平较低等社会因素,农村偏远地区普遍无法达到普及应急救护知识并顺利运用的效果,这是一个严重的社会问题,对农村地区人民生命安全存在着很大的威胁,不利于农村居民拥有健康的日常生活。

所以我们需要强调在农村开展应急救护知识普及的必要性,社会各界也应对在农村开展应急救护知识普及给予共同关注和大力支持。

关键词:应急救护农村地区普及力度Abstract:With today's social health level and the improvement of people's safety and health consciousness, the popularity of emergency rescue safety knowledge to people more and moreimportant, it is a bridge connecting the life, is to save lives the strength of the wrist, is a "green barrier" to protect life and health. But due to the constraints, shortage of resources, backward consciousness, lack of education, science and technology level low social factors, rural remote areas is generally unable to popularize knowledge of emergency rescue and smooth effect, this is a serious social problem, in rural areas have great threat of people's life safety, is not conducive to rural residents have a healthy daily life. So we need to emphasize the necessity of emergency rescue knowledge popularization in rural areas, as well as the social from all walks of life in rural areas to carry out emergency rescue knowledge popularization of mutual concern and support. Keywords: emergency rescue In rural areas To popularize strength前言:现实生活中,人们常常会在医院以外的环境下,遇到发生危重急症、意外伤害的人和事故,当公众掌握了先进的基本应急救护技能,成为“第一目击者”在事发现场对伤病员实施及时、有效的救护,就能达到“挽救生命、减轻伤残”的重要目的。

乡村公共安全管理与应急救援随着城市化进程的加快,人们对于公共安全管理和应急救援的需求逐渐增加。

虽然乡村地区相对城市而言,公共安全问题并不突出,但也不能忽视。

本文将从乡村公共安全的重要性、管理存在的问题、应急救援的必要性以及可行的解决方案等几个方面展开探讨。

一、乡村公共安全的重要性乡村是国家的重要组成部分,也是城市与农田之间的重要纽带。

乡村公共安全的确保不仅关乎乡村居民的生命财产安全,更关乎国家和社会的稳定与发展。

乡村公共安全管理应以人民群众生命安全为核心,涵盖自然灾害、环境污染、道路交通、食品安全等多个方面。

二、乡村公共安全管理存在的问题目前,乡村公共安全管理普遍存在着以下问题。

首先,对于公共安全意识的缺乏。

乡村居民对公共安全的意识相对较低,缺乏足够的防范意识和自救能力。

其次,乡村公共安全管理机制不健全。

乡村地区缺乏专业的公共安全管理机构,常常以个体为单位进行管理,缺乏整体性和系统性。

再次,应急救援能力薄弱。

乡村地区的应急救援队伍少、装备差、培训不足,无法在紧急情况下迅速响应和处置。

三、乡村公共安全管理的解决方案为了解决乡村公共安全管理存在的问题,可以从以下几个方面着手。

首先,加强宣传教育。

通过开展公共安全知识普及活动,提高乡村居民的公共安全意识和自救能力。

其次,完善管理机制。

建立起乡村公共安全管理的组织机构和工作机制,明确责任分工,确保安全工作的有序实施。

再次,加强应急救援队伍建设。

增加乡村应急救援队伍的数量和装备,提高队伍的培训水平和应急处置能力。

四、应急救援的必要性在乡村地区,灾害和突发事件时有发生,一旦发生,不及时有效的救援往往会带来重大的人员伤亡和财产损失。

因此,建立健全的应急救援机制是保障乡村公共安全的重要一环,也是提高公众安全感的重要途径。

五、完善乡村应急救援体系为了完善乡村应急救援体系,可以从以下几个方面入手。

首先,建立应急救援指挥中心。

指挥中心应具备信息快速传递、指挥调度和资源调配等功能,能够对突发事件进行快速、高效的指挥与协调。

农村地区应急救护知识普及现状及前景分析作者:王宇杰李俊达陈阳刘艺舟徐韶松来源:《农村经济与科技》2017年第18期[摘要]随着我国城市化进程的持续推进,城乡之间的教育和知识储备差距也越来越明显。

农村中小学生儿童和广大农村居民可以接受到的应急救护知识非常有限。

农村地区在知识技能普及的过程中面临各种问题,集中表现为多发的安全事故、获取知识的途径十分单一、农村医疗体系的角色定位不明确。

针对面临的各种问题,应立足个人和集体,突出政府在急救知识普及中的领导性作用;转变农村居民的传统观念,树立自我安全意识;高校和社会组织向农村居民和青少年儿童传递急救安全知识。

[关键词]农村;急救知识普及;农村医疗体系;医疗卫生教育[中图分类号]R47 [文献标识码]A教育作为人类社会最基本的行为,是传承文化,科学,政治,经济知识的必要手段。

团中央文件中写到“以社会实践和志愿服务为载体,做好共青团助力精准扶贫、脱贫攻坚的各项工作,通过公益扶贫、教育扶贫等方式,发挥青年团员在脱贫攻坚战中的作用。

”随着我国城市化进程的持续推进,偏远农村与城市之间的教育差距也越来越明显。

教育差距是中国教育发展方面最主要和最显著的差距,这造成城乡学生在发展道路上的严重不协调。

因此,如何缩小城乡教育差距,促进教育公平已成为当前社会普遍关注的问题。

这既是中国经济健康发展的需要,也是构建和谐社会的关键。

由于农村地区的医疗水平和医疗救助资源的局限性,导致农村地区尤其是贫困地区中小学很难实现驻校医院的全部覆盖,也很难实现医疗知识的全面普及。

根据国家卫生和计划生育委员会于2016年底发布的统计数据得知,截至2016年底,农村三级卫生服务网已基本实现全覆盖,但基层卫生服务能力和水平还有很大提升空间,医疗救助宣讲和知识普及程度还需要很大程度的完善。

农村中小学生可以接受到的医疗救助知识微乎其微,在目前来看可提升的空间很大。

根据上述现实基础,本团队将针对城乡教育发展差异、城乡急救能力发展水平、我团队现有资源这三个方面阐明本次支教活动的背景。

1 农村地区急救知识普及现状:随着我国经济的稳步发展,我国居民由于意外伤害和不同种类的急性、慢性病造成经济损失十分严重。

但我国在应急事件的处置方法和应急救护知识的宣传方面存在严重不足。

虽然目前我国急救事业已进入快速发展期,但急救理论与急救技术发展很不平衡。

急救培训虽已受到广泛关注和政府部门的大力发展,但系统规范的急救技能培训仍是薄弱环节。

对比我国各年龄段公民情况,发现我国公民对于应急救护知识重要性的认识程度普遍较高,认为政府、学校或社区应开展急救知识宣传的比例高达62%。

而对应急救护知识的渴望程度,高校学生群体的比例到达了惊人的96.47%,偏远地区中小学学生为92.4%,这折射出我国应急救护知识教育的匮乏。

虽然我国城市居民急救知识普及、急救培训也得到一定的重视和推广,但农村居民急救知识普及培训工作还是空白。

目前对农村居民急救医疗知识普及的关注还处于初级阶段,因此针对农村居民进行急救医疗知识的普及和培训刻不容缓。

1.1 农村地区安全事故多发由于农业生产中长期存在威胁居民身体健康的致病机理尤其是部分化学因素和物理因素,导致农村居民受到意外伤害、急性和慢性病的比例在近些年不断上涨,尤其是心脑血管疾病发病率十年来增幅巨大,其中农村的增长幅度远高于城市,成为中国农村地区第一致死致残原因。

2007年到2015年,城市脑血管病死亡率上升了27%,心脏病死亡率上升了73%;农村脑血管病死亡率上升了130%,心脏病死亡率上升了126%。

并且,当前农村脑血管病和心脏病死亡率均超过城市地区。

其次是突发性疾病。

如心脏骤停、休克、晕厥、急性阑尾炎、肠梗阻等在在农业生产劳作时经常发生,如不及时采取措施急救会危及生命。

根据邢台市临城县中医院在2016年对辖区内居民的常见疾病进行深入调研后得出的数据:被调查的人群中年龄为30岁以下的占9%,31-50岁的占50%,51-70岁的占30%,70岁以上的占11%。

在所有的人群中,感冒的发病率为46%,腰椎间盘突出及颈椎间盘突出的发病率为29.2%,冠心病为10%。

由此可见,农村地区的突发性疾病发病率处于较高水平,所以在农村地区开展急救知识普及很有必要。

1.2 农村居民获取急救知识的途径单一农村居民获取专业医疗知识的途径比较单一。

随着经济社会的发展,普通居民在生活中获取健康知识的渠道越来越多,但是权威的、准确的、专业的医学知识的获取途径还不完全通畅。

据调查,农村居民中67.22%的居民是在日常生活看电视、听广播时无意中得到一些急救常识,而作为容量大、更新快的网络只有6.30%的居民使用这一途径获取急救常识。

这说明居民获取急救知识的途径较单一,而且过分依赖于政府或其他组织,说明居民获取急救知识的意识和水平较薄弱、自主的健康保健意识和水平较低。

1.3 农村医疗体系的角色定位不明确我国农村医疗资源不足是不争的事实,而农村资源配置存在着网点布局不合理、国家资助浪费现象严重、医疗资源配置的区域性差别大等具体问题,直接导致延误最佳急救时机。

所以为了使农村居民及时获得急救医疗服务,在入院之前对患者采取必要急救措施显得十分必要。

村卫生室作为农村三级医疗预防保健网的网底和基础,应该承担一些基本的医疗工作。

首先,村卫生室的主要工作及主要角色职能在医疗救助服务上,但作为直接对接农村居民的医疗窗口,更应提供更加社会化的公共卫生服务。

这种社会化的公共卫生服务不仅包括健康教育、传染病、地方病、常见病的医疗常识普及,还应包括应急救护知识的普及和应急救护技能的培训。

但是由于扎根于农村的卫生室存在政府投入不足,公共物品属性未能体现;医务人员素质低下,配备结构与水平有待升级;村卫生室内部运行混乱,角色职能无法发挥;市场监管不力,相关法律制度缺失;信息化建设滞后等诸多问题,造成村卫生室无法完全发挥其应有作用。

所以在现阶段下无法要求卫生室实现其职能的全部发挥。

2 目前已采用的知识普及方法2.1 急救知识进课堂为让师生了解自救互救知识,掌握基本的急救技能,增强自身安全意识,在遇到突发情况时迅速采取正确有效的急救措施,开展急救知识进课堂的活动,在周边贫困农村地区的中小学校,通过专题讲座、交流座谈的形式,由医护人员及专业讲师在课堂中讲解生活中常见的意外伤害及其预防、救治方法。

2.2 发放调查问卷在农村地区,通过发放宣传材料、调查问卷,面向农村不同年龄段居民开展调查工作,并根据现在多发的常见疾病和一些突发状况,设计针对不同群体的调查问卷,内容涵盖了常见的应急救护知识和技能、应对突发事件的合理行为等。

为更加准确地了解农村居民对于急救知识的了解程度,还会跟随不同年龄段的居民了解家中的急救设施的存放情况,2.3 急救知识演习由于农村地区急救知识水平较低,因而改变传统的课程式教学方式,采用更加简单明了的实地演示、影音资料讲解等手段来方便农村居民理解和学习;并且根据不同年龄阶段的群体,在当地学校和广场开展规范的急救知识和技能培训,能让学生和居民接触急救知识,从而提高急救自救意识。

3 知识普及教育前景分析由于我国是人口大国,并且每天都在发生着许多起溺水事故、交通事故,严重威胁居民的生命财产安全,因而国家也越来越重视急救安全知识教育。

如今社会各界都在向急救安全知识普及化和社会化努力,但急救技术在中国的发展的相当缓慢,也很难实现迅速普及。

3.1 政府应发挥其在急救知识普及中的领导作用应急救援知识在民间开始传播,对于应急救援的内容也随着时代的变化已经社会的发展而改变。

在我国对于应急救护体制做出了详细地解释,即制定预案是救灾工作规范化的要求;是提高救灾工作应急反应能力的要求;是整合、发挥各灾害管理部门救灾资源合力作用的要求;是减少个人财产损失,提高个人应急救护知识能力的要求。

应急救援是自救是一道防线,因此应急救护知识的普及在我国的教育以及生活中是必不可少的。

目前,我国的电视广播等媒体并没有相对固定栏目宣传急救常识,除非在遇到大型灾难时(如非典、地震等)才会在短时间内针对当时的情况进行一些防范措施的介绍。

所以政府部门和医疗卫生部门应在农村广泛宣传医学科学知识、普及健康生活方式,提高群众的健康意识和医学知识。

而现行的农村医疗角色定位并不明确,所以政府应加大政府对农村医疗卫生服务事业支持、注重农村医疗卫生服务队伍建设、建立一体化基层医疗卫生工作服务体系。

借助外力使急救知识的普及成为医疗服务体系中常态化的一环。

3.2 社会群体应更关注急救知识在农村地区的普及如今广泛的社会群体并未注意到农村居民急救知识的匮乏和社会教育的缺失。

急救知识普及工作未来的重心应集中在农村地区。

在这些人口较为密集的地区,通过支教和宣讲等多样的方式开展扶贫扶智工作,提高人们对于应急救护的了解程度,并强化自身处理突发事件的能力,在保护自身人身安全的前提下保护他人的生命财产安全。

由于急救安全教育在农村地区依然面临一些困难,如教育设施差,教育方式落后等,所以社会群体和党政机关完善农村教育体系和完善农村教育方式是刻不容缓的。

3.3 转变农村居民的传统观念,自身树立急救自救意识农村居民在日常生活中无法有效地进行自我保护。

随着社会的不断发展,居民急救知识的普及程度也越来越受到重视。

由于农村地区的特殊环境因素和地理因素,所以相较于城市,农村地区人口较为密集,且事故多发,所以应更加的注重农村居民的自我保护意识和急救知识普及情况。

农村居民对急救知识的重要性认识依然不够,面临突发事件时,很多人不知如何施救,所以加强农村居民的应急教育工作是重中之重的。

总之,提升农村居民在应对突发事件的急救和自救能力不是单靠政府或某一行政部门所能解决的,而是全社会在落实精准扶贫的过程中所必须重视的一项重要环节。

只有当农村居民因生产生活而造成的生命和财产损失降到最低使才能使扶贫扶智工作落到实处。

[参考文献][1] 蒋祎,陈卓,向彦等.我国农村地区急救医疗知识普及的现状与对策[J].中国农村卫生事业管理,2014(04).[2] 刘利.新农村背景下农村卫生室的角色定位与发展战略[J].中国农村卫生事业管理,2017(02).。