名医徐大椿开的中医书目

- 格式:doc

- 大小:21.00 KB

- 文档页数:2

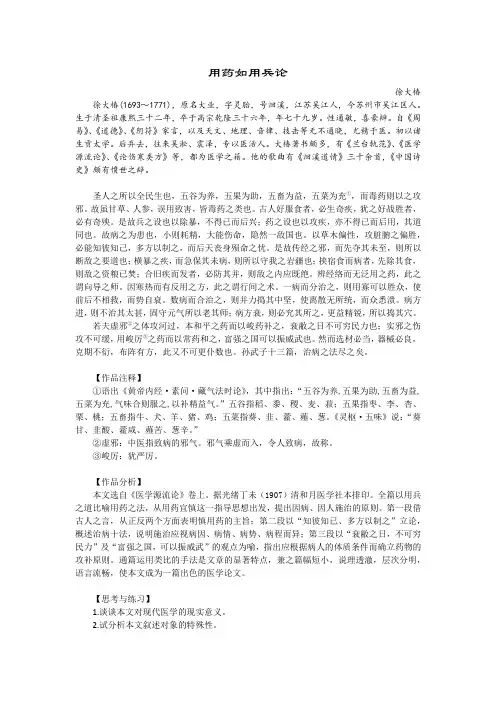

用药如用兵论徐大椿徐大椿(1693~1771),原名大业,字灵胎,号洄溪,江苏吴江人,今苏州市吴江区人。

生于清圣祖康熙三十二年,卒于高宗乾隆三十六年,年七十九岁。

性通敏,喜豪辩。

自《周易》、《道德》、《阴符》家言,以及天文、地理、音律、技击等无不通晓,尤精于医。

初以诸生贡太学。

后弃去,往来吴淞、震泽,专以医活人。

大椿著书颇多,有《兰台轨范》、《医学源流论》、《论伤寒类方》等,都为医学之籍。

他的歌曲有《洄溪道情》三十余首,《中国诗史》颇有愤世之辞。

圣人之所以全民生也,五谷为养,五果为助,五畜为益,五菜为充①,而毒药则以之攻邪。

故虽甘草、人参,误用致害,皆毒药之类也。

古人好服食者,必生奇疾,犹之好战胜者,必有奇殃。

是故兵之设也以除暴,不得已而后兴;药之设也以攻疾,亦不得已而后用,其道同也。

故病之为患也,小则耗精,大能伤命,隐然一敌国也。

以草木偏性,攻脏腑之偏胜,必能知彼知己,多方以制之,而后天丧身殒命之忧。

是故传经之邪,而先夺其未至,则所以断敌之要道也;横暴之疾,而急保其未病,则所以守我之岩疆也;挟宿食而病者,先除其食,则敌之资粮已焚;合旧疾而发者,必防其并,则敌之内应既绝。

辨经络而无泛用之药,此之谓向导之师。

因寒热而有反用之方,此之谓行间之术。

一病而分治之,则用寡可以胜众,使前后不相救,而势自衰。

数病而合治之,则并力捣其中坚,使离散无所统,而众悉溃。

病方进,则不治其太甚,固守元气所以老其师;病方衰,则必究其所之,更益精锐,所以捣其穴。

若夫虚邪②之体攻河过,本和平之药而以峻药补之,衰敝之日不可穷民力也;实邪之伤攻不可缓,用峻厉③之药而以常药和之,富强之国可以振威武也。

然而选材必当,器械必良,克期不衍,布阵有方,此又不可更仆数也。

孙武子十三篇,治病之法尽之矣。

【作品注释】①语出《黄帝内经·素问·藏气法时论》,其中指出:“五谷为养,五果为助,五畜为益,五菜为充,气味合则服之,以补精益气。

编辑/李宇杰****************□ 刘 林中医多少给人以神秘之感,而中医古籍,则在神秘之余,颇有人文内涵,这从书名便可一见端倪。

《标幽赋》全名《针经标幽赋》,是一篇影响较大的针灸歌赋。

本书为金元间窦汉卿所撰,内容包括、气血、刺法、配穴等,为《针灸大成》等书所收载,并有多种注释。

标幽,是把幽微(细微)、深奥的针灸原理标而明之的意思,即用浅近易诵的语句表述《针经》中较为深奥的内容。

《重楼玉钥》是清代喉科名家郑宏纲根据江西黄明生授徒秘本,参以自己临床经验增订而成的喉科专著。

之所以取这个名字,是因为道家称咽喉为“重楼”,“玉钥”则比喻“入门”的工具。

该书上卷论述喉症病因证治17则,又列36种喉风(将咽喉、口齿、唇舌诸症均以“风”为名),治方则以紫地汤化裁。

《儒门事亲》为金代张从正所撰综合性中医著作,成书于1228年。

书中前三卷为张从正亲撰,其余各卷由张氏口述,经麻知几、常仲明记录整理而完书。

该书注重阐发邪实为病的理论,倡导攻下三法治疗诸病。

《格致余论》为1374年元朝朱震亨所撰,是我国最早的一部医话专著。

取“格物致知”之意为本书命名。

格物致知是儒家一个十分重要的哲学概念,语出《礼记·大学》:“欲诚其意者,先致其知,致知在格物。

”北宋朱熹认为,“致知在格物者,言欲尽吾之知,在即物而穷其理也。

”这是朱子对“格物致知”最概括、精确的表述。

注:简单来说,格物致知意指只有明辨事物才能得到正确的认识。

《金匮钩玄》为综合性中医古籍,它也是朱震亨的作品,明代戴元礼校补。

因避康熙(名玄烨)讳,将“钩玄”改为“钩元”。

所谓“钩玄”,指探求精深的道理。

唐·韩愈《进学解》有云:“记事者必提其要,纂言者必钩其玄。

”简言之,提要就是挈其纲领,钩玄就是取其精华。

《邯郸遗稿》为明代赵献可晚年所作,书名典于《史记》“过邯郸,闻贵妇人,即为带下医”。

取此名有两层含义,其一谓书乃妇科专著。

其二谓作者愿效扁鹊,为“带下医”。

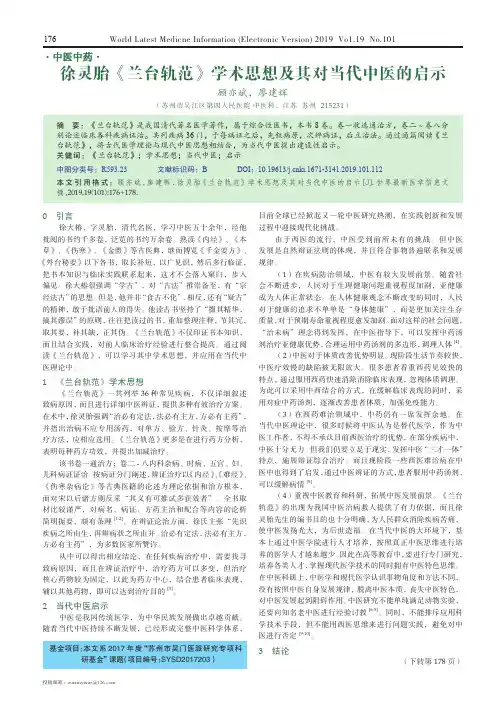

投稿邮箱:zuixinyixue@·中医中药·徐灵胎《兰台轨范》学术思想及其对当代中医的启示顾亦斌,廖建辉(苏州市吴江区第四人民医院 中医科,江苏 苏州 215231)0 引言徐大椿,字灵胎,清代名医,学习中医五十余年,经他批阅的书约千多卷,泛览的书约万余卷。

熟读《内经》、《本草》、《伤寒》、《金匮》等古医典,继而博览《千金要方》、《外台秘要》以下各书,取长补短,以广见识,然后多行临证,把书本知识与临床实践联系起来,这才不会落入窠臼,步入偏见。

徐大椿很强调“学古”,对“古法”推崇备至,有“宗经法古”的思想。

但是,他并非“食古不化”,相反,还有“疑古”的精神,敢于批语前人的得失。

他读古书坚持了“掇其精华,摘其谬误”的原则,往往把读过的书,重加整理注释,节其冗,取其要,补其缺,正其伪。

《兰台轨范》不仅印证书本知识,而且结合实践,对前人临床治疗经验进行整合提高。

通过阅读《兰台轨范》,可以学习其中学术思想,并应用在当代中医理论中。

1 《兰台轨范》学术思想《兰台轨范》一共列举36种常见疾病,不仅详细叙述致病原因,而且进行详细中医辨证,提供多种有效治疗方案。

在术中,徐灵胎强调“治必有定法,法必有主方,方必有主药”,并指出治病不应专用汤药,对单方、验方、针灸、按摩等治疗方法,应相应选用。

《兰台轨范》更多是在进行药方分析,表明每种药方功效,并提出加减治疗。

该书卷一通治方;卷二-八内科杂病、时病、五官、妇、儿科病证证治。

按病证分门阐述,辨证治疗以《内经》、《难经》、《伤寒杂病论》等古典医籍的论述为理论依据和治方根本,而对宋以后诸方则反采“其义有可推试多获效者”。

全书取材比较谨严,对病名、病证、方药主治和配合等内容的论析简明扼要,颇有条理[1-2]。

在辨证论治方面,徐氏主张“先识疾病之所由生,再辨病状之所由并。

治必有定法,法必有主方,方必有主药”,为多数医家所赞许。

从中可以得出相应结论,在任何疾病治疗中,需要找寻致病原因,而且在辨证治疗中,治疗药方可以多变,但治疗核心药物较为固定,以此为药方中心,结合患者临床表现,辅以其他药物,即可以达到治疗目的[3]。

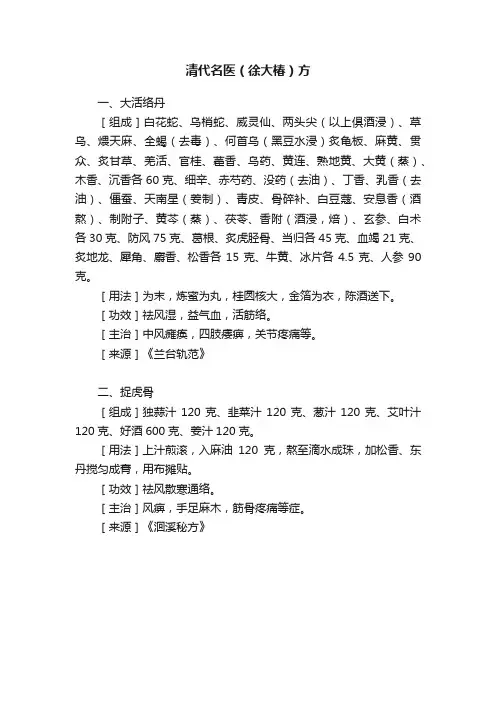

清代名医(徐大椿)方

一、大活络丹

[组成]白花蛇、乌梢蛇、威灵仙、两头尖(以上俱酒浸)、草乌、煨天麻、全蝎(去毒)、何首乌(黑豆水浸)炙龟板、麻黄、贯众、炙甘草、羌活、官桂、藿香、乌药、黄连、熟地黄、大黄(蒸)、木香、沉香各60克、细辛、赤芍药、没药(去油)、丁香、乳香(去油)、僵蚕、天南星(姜制)、青皮、骨碎补、白豆蔻、安息香(酒熬)、制附子、黄芩(蒸)、茯苓、香附(酒浸,焙)、玄参、白术各30克、防风75克、葛根、炙虎胫骨、当归各45克、血竭21克、炙地龙、犀角、麝香、松香各15克、牛黄、冰片各4.5克、人参90克。

[用法]为末,炼蜜为丸,桂圆核大,金箔为衣,陈酒送下。

[功效]祛风湿,益气血,活筋络。

[主治]中风瘫痪,四肢痿痹,关节疼痛等。

[来源]《兰台轨范》

二、捉虎骨

[组成]独蒜汁120克、韭菜汁120克、葱汁120克、艾叶汁120克、好酒600克、姜汁120克。

[用法]上汁煎滚,入麻油120克,熬至滴水成珠,加松香、东丹搅匀成膏,用布摊贴。

[功效]祛风散寒通络。

[主治]风痹,手足麻木,筋骨疼痛等症。

[来源]《洄溪秘方》。

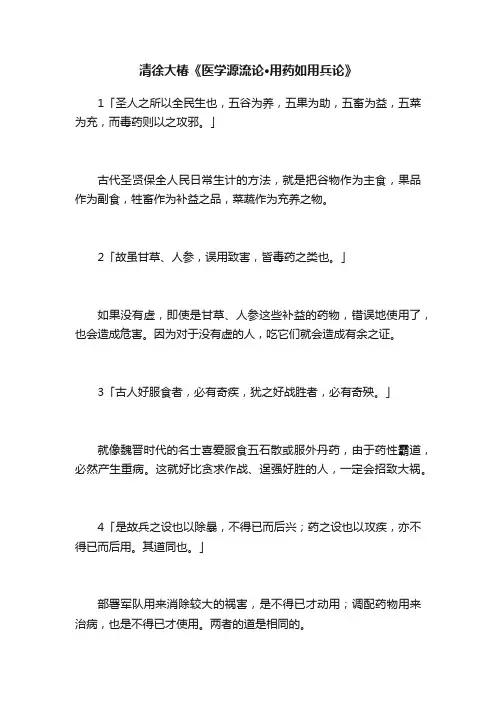

清徐大椿《医学源流论·用药如用兵论》1「圣人之所以全民生也,五谷为养,五果为助,五畜为益,五菜为充,而毒药则以之攻邪。

」古代圣贤保全人民日常生计的方法,就是把谷物作为主食,果品作为副食,牲畜作为补益之品,菜蔬作为充养之物。

2「故虽甘草、人参,误用致害,皆毒药之类也。

」如果没有虚,即使是甘草、人参这些补益的药物,错误地使用了,也会造成危害。

因为对于没有虚的人,吃它们就会造成有余之证。

3「古人好服食者,必有奇疾,犹之好战胜者,必有奇殃。

」就像魏晋时代的名士喜爱服食五石散或服外丹药,由于药性霸道,必然产生重病。

这就好比贪求作战、逞强好胜的人,一定会招致大祸。

4「是故兵之设也以除暴,不得已而后兴;药之设也以攻疾,亦不得已而后用。

其道同也。

」部署军队用来消除较大的祸害,是不得已才动用;调配药物用来治病,也是不得已才使用。

两者的道是相同的。

5「故病之为患也,小则耗精,大则伤命,隐然一敌国也。

以草木之偏性,攻脏腑之偏胜,必能知彼知己,多方以制之,而后无丧身殒命之忧。

」如果疾病造成祸患,小患会耗散人体精气,大祸便伤害性命,疾病就好比一个敌对的国家。

用药物的特性,攻治脏腑有偏的疾病,如果能做到既了解疾病之偏,又掌握药性的全部,就可以用多种方法制服病患,这样才不会有丧失性命的忧虑。

6「是故传经之邪,而先夺其未至,则所以断敌之要道也;横暴之疾,而急保其未病,则所以守我之严疆也。

」所以,治疗六经病,一是要治疗当时病的那条经,二是要预判病邪的可能传变,调理它尚未侵袭的部位。

这就好比打仗要切断敌军必经之路一样。

对于来势迅猛的病势,医生的方略是赶快守护那尚未致病的部位,就好比守卫我方险要疆土,守稳了,再来反击。

7「挟宿食而病者,先除其食,则敌之资粮已焚;合旧疾而发者,必防其并,则敌之内应既绝。

」对挟带积食而造成的病,首先消除那些积食,就好比烧毁敌方的财物、粮食;这种病多见于积食泻泄,或小儿积食发热。

消除了积食,病也就好得差不多了。

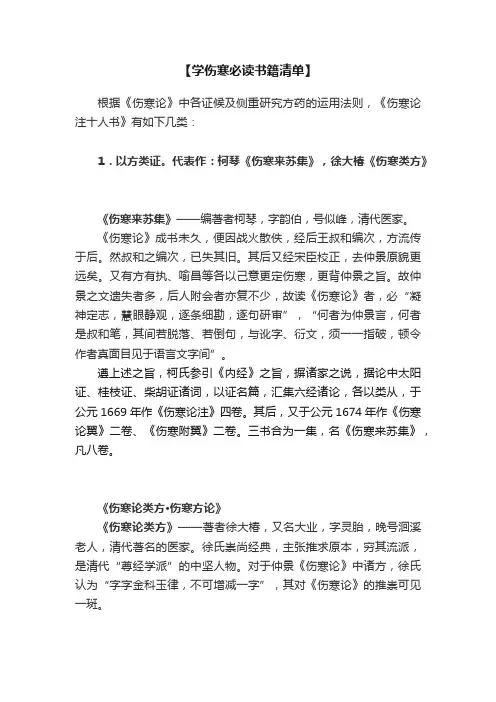

【学伤寒必读书籍清单】根据《伤寒论》中各证候及侧重研究方药的运用法则,《伤寒论注十人书》有如下几类:1.以方类证。

代表作:柯琴《伤寒来苏集》,徐大椿《伤寒类方》《伤寒来苏集》——编著者柯琴,字韵伯,号似峰,清代医家。

《伤寒论》成书未久,便因战火散佚,经后王叔和编次,方流传于后。

然叔和之编次,已失其旧。

其后又经宋臣校正,去仲景原貌更远矣。

又有方有执、喻昌等各以己意更定伤寒,更背仲景之旨。

故仲景之文遗失者多,后人附会者亦复不少,故读《伤寒论》者,必“凝神定志,慧眼静观,逐条细勘,逐句研审”,“何者为仲景言,何者是叔和笔,其间若脱落、若倒句,与讹字、衍文,须一一指破,顿令作者真面目见于语言文字间”。

遵上述之旨,柯氏参引《内经》之旨,摒诸家之说,据论中太阳证、桂枝证、柴胡证诸词,以证名篇,汇集六经诸论,各以类从,于公元1669年作《伤寒论注》四卷。

其后,又于公元1674年作《伤寒论翼》二卷、《伤寒附翼》二卷。

三书合为一集,名《伤寒来苏集》,凡八卷。

《伤寒论类方·伤寒方论》《伤寒论类方》——著者徐大椿,又名大业,字灵胎,晚号洄溪老人,清代著名的医家。

徐氏崇尚经典,主张推求原本,穷其流派,是清代“尊经学派”的中坚人物。

对于仲景《伤寒论》中诸方,徐氏认为“字字金科玉律,不可增减一字”,其对《伤寒论》的推崇可见一斑。

《伤寒方论》一书,为清代精抄本,扉页题“汪午桥秘藏方书”,本书撰者不详,系研究《伤寒论》方剂的专著。

书中对《伤寒论》一百十三方逐条发挥,每方均从主证、主脉、功用、禁忌、配伍特点、随证加减,以及相似方剂比较得失等诸方面进行论述。

全文简明扼要、评判得当,因此很值得今人临证处方用药或研究《伤寒论》方剂时借鉴。

2.以法类证。

代表作:尤在泾《伤寒贯珠集》《伤寒贯珠集》——著者尤怡,字在泾(一作在京),号拙吾,晚号饲鹤山人。

著有《伤寒贯珠集》、《金匮要略心典》、《金匮翼》、《医学读书记》、《静香楼医案》等。

独参汤医案:一妇人年近五十。

病腹痛。

初从右手指冷起。

渐上至头。

头如冷水浇灌而腹大痛。

则遍身大热。

热退则痛止。

或过食。

或不食。

皆痛。

每常或一年一发。

近来二三日一发。

远不过六七日。

医用四物加柴胡、香附。

不应。

更医用四君、木香、槟榔。

亦不应。

又用二陈加紫苏、豆蔻。

又用七气汤等剂。

皆不应。

汪诊脉皆微弱。

似有似无。

或一二至一止。

或三五至一止。

乃阳气大虚也。

独参五钱。

陈皮七分。

煎服十数帖而愈。

夫四肢者诸阳之末。

头者诸阳之会。

经曰。

阳虚则恶寒。

又曰。

一胜则一负。

阳虚阴往乘之则恶寒。

阴虚阳往乘之则发热。

今指稍逆冷。

上至于头。

则阴胜阳负可知矣。

阳负则不能健运而痛大作。

痛作而复热者物极则反也。

及其阴阳气衰。

两不相争。

则热歇痛亦息矣。

仲景曰。

血虚气弱。

以人参补之。

故用独参汤而数年之痛顿愈。

参附汤医案:中医故事之一:死则甘愿偿命!(清代名医徐大椿)毛履和之子介堂,暑病热极,大汗不止,脉微肢冷,面赤气短,医者仍作热证治。

余曰:"此即刻亡阳矣,急进参附以回其阳。

"其祖有难色。

余曰:"辱在相好,故不忍坐视,亦岂有不自信而尝试之理,死则愿甘偿命。

"方勉饮之。

一剂而汗止,身温得寐,更易以方,不十日而起。

同时,东已许心一之孙伦五,病形无异,余亦以参附进,举室皆疑骇,其外舅席际飞笃信余,力主用之,亦一剂而复。

但此证乃热病所变,因热甚汗出而阳亡,苟非脉微足冷,汗出舌润,则仍是热证,误用即死。

四逆汤医案:《伤寒论汇要分析》:苏某妻,30余岁。

月经期间不慎冲水,夜间或发寒战,继即沉沉而睡,人事不省,脉微细欲绝,手足厥逆。

当即刺人中、十宣出血,一度苏醒,但不久仍呼呼入睡。

此乃阴寒太盛,阳气大衰,气血凝滞之故,拟大剂四逆汤:炮附子25g,北干姜12g,炙甘草12g,水煎,分4次温服,每半小时灌服1次,此为重药缓服办法,如1剂顿服,恐有“脉暴击”之变。

服全剂未完,四肢转温,脉回,清醒如初。

用药如用兵论徐大椿徐大椿(1693~1771),原名大业,字灵胎,号洄溪,江苏吴江人,今苏州市吴江区人。

生于清圣祖康熙三十二年,卒于高宗乾隆三十六年,年七十九岁。

性通敏,喜豪辩。

自《周易》、《道德》、《阴符》家言,以及天文、地理、音律、技击等无不通晓,尤精于医。

初以诸生贡太学。

后弃去,往来吴淞、震泽,专以医活人。

大椿著书颇多,有《兰台轨范》、《医学源流论》、《论伤寒类方》等,都为医学之籍。

他的歌曲有《洄溪道情》三十余首,《中国诗史》颇有愤世之辞。

圣人之所以全民生也,五谷为养,五果为助,五畜为益,五菜为充①,而毒药则以之攻邪。

故虽甘草、人参,误用致害,皆毒药之类也。

古人好服食者,必生奇疾,犹之好战胜者,必有奇殃。

是故兵之设也以除暴,不得已而后兴;药之设也以攻疾,亦不得已而后用,其道同也。

故病之为患也,小则耗精,大能伤命,隐然一敌国也。

以草木偏性,攻脏腑之偏胜,必能知彼知己,多方以制之,而后天丧身殒命之忧。

是故传经之邪,而先夺其未至,则所以断敌之要道也;横暴之疾,而急保其未病,则所以守我之岩疆也;挟宿食而病者,先除其食,则敌之资粮已焚;合旧疾而发者,必防其并,则敌之内应既绝。

辨经络而无泛用之药,此之谓向导之师。

因寒热而有反用之方,此之谓行间之术。

一病而分治之,则用寡可以胜众,使前后不相救,而势自衰。

数病而合治之,则并力捣其中坚,使离散无所统,而众悉溃。

病方进,则不治其太甚,固守元气所以老其师;病方衰,则必究其所之,更益精锐,所以捣其穴。

若夫虚邪②之体攻河过,本和平之药而以峻药补之,衰敝之日不可穷民力也;实邪之伤攻不可缓,用峻厉③之药而以常药和之,富强之国可以振威武也。

然而选材必当,器械必良,克期不衍,布阵有方,此又不可更仆数也。

孙武子十三篇,治病之法尽之矣。

【作品注释】①语出《黄帝内经·素问·藏气法时论》,其中指出:“五谷为养,五果为助,五畜为益,五菜为充,气味合则服之,以补精益气。

《医学源流论》读后感第一篇:《医学源流论》读后感《医学源流论》是一部集中反映徐大椿医学思想的论著,其中有大量篇幅集中反映了徐氏的辩证用药观。

有关元气学说的论述、辨病与辩证、病与主症、病与主方、方与主药的关系,亡阴亡阳之分辨,重视药性专能,提倡溯源治学,反对滥用温补等观点对后世颇有影响。

他在《源流论》里以很大的篇幅论述了元气和生命以及疾病的关系,并专门写了“元气存亡论”的论文。

认为元气在体内首先是一种生理状态和活动支柱,亦即功能表现和物质基础;若机体受到创伤后,它在体内可产生一种免疫功能;若元气受损或衰竭,则表示疾病的预后不良乃至死亡等等。

故在治疗一切疾病时, 都要以保护元气和挽救元气为根本的前提。

他认为元气包括元阴元阳两个方面。

肾之真水是元阴,命门之火是为元阳, 阴阳相贯, 水火既济, 生化之机才会永恒不息。

“命门为元气之根, 真火之宅, 一阳居二阴之间, 熏育之主,而五脏之阴气非此不能滋, 五脏之阳气非此不能发。

”在治疗用药时, 元阳不足患者定慎升提发散之品;元阴不足患者, 慎用辛热香燥伤阴耗津之剂。

这一系列论述, 增添了医者对元气、命门更深刻的理论研究, 长期的临床观察, 详尽阐明了命门的实质以及元气和它的关系。

他在《源流论》里强调临床医学的规范化思想,认为“医者必能实指其何名,遵古人所主何方,加减何药,自有法度可循。

乃不论何病,总以阴虚阳虚等笼统之谈概之,而试以笼统不切之药,然亦竟有愈者,或其病本轻,适欲自愈;或偶有一二对症之药,亦奏小效,皆属误治”批评某些医生“惟记方数首,择时尚之药数种,不论何病何症,总以此塞责,偶尔得效,自以为功。

其或无效,或至于死,亦诿于病势之常”徐氏在强调规范化的同时,并未否定灵活性的重要性。

“病有经有纬,有常有变,有纯有杂,有整有乱,并有从古医书所无之病,历来无治法者,而其病又实可愈”。

在没有陈法可守的情况下,医生应当发挥主观的创造性,运用巧思奇法, “然后天下之病,千绪万端,而我之设法亦千变万化,全在平时于极难极险处参悟通澈 ,而后能临事不眩”。

用药如用兵论——清·徐大椿古人云:不为良相,当为良医。

此何以说?盖良医保命治病,无异于良相保王克贼,间当论之。

国家无事,内安外宁,如人、天、君泰然,百体从令,元气充实,外患不侵。

倘元气稍亏,急宜培补,如嗣主闇弱,宜辅弼多贤。

仓廪空虚,宜储财节用,务使君明臣良,民殷国富,始无境内之忧也。

设不幸而满夷窃发,扰乱边疆,如人偶为风寒外侵,一汗可愈。

使纯用补药收敛,是谓关门逐贼,贼必深入。

夫贼既深入,为良相者,必先荐贤保主,然后兴兵讨贼。

如善医者,必先审胃气,然后用药攻邪。

更不幸而兵围城下,粮绝君危,惟有保主出奔,再图恢复。

如人元气将脱,且缓治病,而急保命,命存而病可徐图也。

盖行军以粮食为先,用药以胃气为本,军无粮食必困,药非胃气不行。

庸医不先固本,一意攻邪,何异姜伯约九伐中原,粮食不继,出师未捷,而昏馋臣反纳降,于邓艾可借鉴焉。

大将讨贼,内顾虽已无忧,而用兵尤贵知法,如人气血未亏,却病不难,不善医者,杂乱用药,自相矛盾,反坏胃,而引贼何异?赵括将兵,漫无纪律,反折兵而丧国乎。

良医用药必如诸葛将兵,运筹帷幄,决胜千里,心有主宰而不惑,兵有纪律而不乱,阵有变化而不拘,相天时,察地理,乘机势,大军对垒,奇兵埋伏,进可讨贼,退可自守。

虽三军之士,性情不同,而我驾驭有法,同心克敌则一也。

虽然敌难克矣,国家元气必因此而耗伤,城池关隘或因此而崩圯。

为良相者,安我人民,实我仓库,固我封疆,所必然也。

如人病后不服补药营卫,其何以固元气,其何以复乎?至于内伤诸症,不过三阴亏损,本无外邪入寇,善医者,如伊尹相太甲,但使之,处仁迁义救弊,扶偏调变阴阳而已矣。

何用霸功征伐,以扰我境内耶。

若食积痰火,虫瘀痈疽,诸实症,又如国有大奸,急宜剪除,不可纯用王道之剂,姑息以养奸也。

试观元首股肱,君臣同歌一体,忠言良药,救正信有同途。

良相之以道事君,何异良医之以药疗病,良医之以切脉审症,何异良相之区画筹谋。

良相之陈善辟邪,何异良医之延年却病。

多才多艺的清代名医——徐大椿作者:孙溥泉孙健慧来源:《家庭医学·新健康》2008年第12期徐大椿(1693—1772年),字灵胎,又名大业,江苏吴江人,晚号洄溪老人。

他的祖辈世居浙江嘉兴县魏塘镇(明宣德五年改为嘉善县),到了他的远祖徐硕,才全家迁到苏州府吴江县的西濛港来。

他行医五十年,经验丰富,两次被朝廷征召入京治病。

著述有《难经经释》、《神农本草经百种录》、《医贯贬》、《医学源流论》、《伤寒类方》等。

在我国历代医学家当中,有许多是多才多艺的人,他们不仅对医学钻研得很深,而且有着广泛的知识面,清代著名医学家徐大椿就是其中杰出的一位。

他不仅精通医学,对于哲学、音乐、书法、绘画,甚至水利工程都有很深的造诣。

徐大椿之所以学医,据说是因为小的时候他的三弟患痞病,父亲请了许多名医治疗,他也每天陪同请医生和取药。

三弟吃后病情丝毫没有好转,仍然痛苦地死去了。

以后他四弟、五弟也相继患病而死亡。

徐大椿深深体会到学习医学的重要,便下定决心,一定要把医学学到手。

他每天废寝忘食,涉猎古典医籍。

在阅读中遇到一些问题,便向当地医生请教,但这些医生的回答都很不理想。

他便决心依靠自己的力量穷源溯流,便由最早的《内经》一直阅读到汉、唐、宋、元、明历代医家的著作。

在阅读过程中,他根据自己的临床经验和体会,在书页的天头加写眉批或注释。

在他研究医学的五十年间,经他批注的医书有上千卷,浏览的医书有上万卷。

徐大椿治病时,一贯遵循辨证论治原则,并善于灵活运用,不硬套古方,所以具有很好的疗效。

在他的《洄溪医案》中曾记载了他的另一个病例:有一个病人患暑温(相当于乙型脑炎)病,病势越来越重,脉微弱得快摸不到了。

病人热度很高,高烧以致神志不清说糊话,小便也不能控制。

徐大椿认为是“阳越之证”,如不抢救,很可能大汗死亡。

于是他立即用人参、附子等补气温阳药煮汤,以童便为引,给病人灌下去,病人稍稍清醒一些,但还是不认识人。

徐大椿告诉家属说:我有事到邻县去,如病人清醒过来会说话,请马上来叫我。

一切道术,必有本源,未有目不睹汉唐以前之书,徒记时尚之药数种,而可为医者。

今将学医必读之书并读法开列于下,果能专心体察,则胸有定见。

然后将后世之书遍观博览,自能辨其是非,取其长而去其短矣。

《灵枢经》此明经络脏腑之所以生成,疾病之所由侵犯。

针灸家不可不详考,方脉家略明大义可也。

《素问》此明受病之源及治病之法,千变万化,无能出其范围。

如不能全读,择其精要切实者,熟记可也。

《伤寒论》此一切外感之总诀,非独治伤寒也。

明于此,则六淫之病,无不通贯矣。

《金匮》此一切杂病之祖方,其诸大症,已无不备。

能通其理,天下无难治之病矣。

《神农本草》《神农本草经》止三百六十种,自陶宏景以后,药味日增,用法益广。

至明李时珍《纲目》而大备,其书以《本经》为主,而以诸家之说附之。

读者字字考验,则能知古人制方之妙义,而用之不穷矣。

《外台秘要》、《千金方》二书汇集唐以前之经方、秘方,及妇科、儿科、外科,无所不备,博大深微。

必明乎《灵》、《素》、仲景之书,方能知所审择,不至泛滥而无所适从矣。

妇科、儿科妇人除经、带、胎、产之外,与男子同。

小儿除惊、痫、痧、痘而外,与老壮同。

所以古人并无专

科。

后人不能通贯医理,只习经、产、惊、痘等方药,乃有专科。

若读前所列之书,则已无所不能,更取后世所著《妇人良方》、《幼幼新书》等,参观可也。

外科其方亦具《千金》、《外台》,后世方愈多而法愈备。

如《窦氏全书》、《疡科选悴》,俱可采取。

惟恶毒之药,及轻用刀针,断宜切戒。

御纂《医宗金鉴》源本《灵》《素》,推崇《伤寒论》《金匮要略》,以为宗旨。

后乃博采众论,严其去取,不尚新奇,全无偏执,又无科不备,真能阐明圣学,垂训后人,足征圣朝仁民之术,无所不周。

习医者,即不能全读古书,只研究此书,足以明世,何乃不此崇信,而反从事于近世杜撰无稽之说也。