免疫球蛋白检测与临床意义

- 格式:pptx

- 大小:898.20 KB

- 文档页数:21

肝衰竭患者血清免疫球蛋白检验的临床意义陈文惠【摘要】目的:探讨慢性乙型肝炎肝衰竭患者血清免疫球蛋白变化及其临床意义。

方法采取免疫比浊法对慢性乙型肝炎肝衰竭患者(肝衰竭组)进行血清免疫球蛋白IgG、IgM、IgA检测,同时与血清总胆红素(TBiL)、凝血酶原活动度(PTA)、白蛋白(ALB),进行对比研究,分析其关联因素;并与慢性乙型肝炎(轻度)患者(对照组)对比研究。

结果两组患者免疫球蛋白数值与病情程度成正相关,病情愈重,免疫球蛋白升高愈明显,与PTA、TBiL、ALB变化比较具有相似的临床意义。

结论乙型肝炎患者血清免疫球蛋白水平变化能直接反映肝细胞受损程度,对患者预后评估与TBiL、PTA、ALB具有相同临床意义。

【期刊名称】《现代消化及介入诊疗》【年(卷),期】2014(000)003【总页数】2页(P168-169)【关键词】乙型肝炎;肝衰竭;免疫球蛋白【作者】陈文惠【作者单位】516001 广东省惠州市惠阳区妇幼保健院检验科【正文语种】中文肝脏是人体最大的腺体,也是主要的内分泌器官之一,参与糖、脂肪、蛋白质、维生素、水盐及矿物质代谢;也是药物氧化、还原、水解反应的主要场所,许多酶类物质、白蛋白、总胆红素、凝血因子、激素、补体等物质由肝脏合成、代谢和灭活;肝脏也是人体最大的免疫器官,参与细胞免疫及体液免疫调节。

本研究通过对慢性乙型肝炎、乙肝肝衰竭患者免疫球蛋白测定,探讨其临床意义,报告如下。

一、一般资料选取我院2008年1月至2012年12月间慢性乙型肝炎肝衰竭(慢加急型)患者50例(简称肝衰竭组),门诊慢性乙型肝炎患者(轻度)50例(简称对照组)作为研究对象。

肝衰竭组男性37例,女性13例,年龄18~70岁,平均年龄43.4岁;对照组男性39例,女性11例,年龄19~75岁,平均年龄39.7岁,二组在性别、年龄均无明显差异(P>0.05),具有可比性。

二、检验方法1.标本采集所有患者清晨空腹12 h,无菌条件采静脉血液5 mL,要求生化抗凝试管,采集后30 min内送检验室。

免疫球蛋白五项检测有什么临床意义?免疫球蛋白(Ig)指具有抗体(Ab)活性或化学结构,与抗体分子相似的球蛋白。

免疫球蛋白可分为五类,即免疫球蛋白G(IgG)、免疫球蛋白A (IgA)、免疫球蛋白M(IgM)、免疫球蛋白D(IgD)和免疫球蛋白E(IgE)。

临床上,部分人会表现为反复过敏、湿疹等呼吸道感染或其他部位感染,面对这样的情况,除了常规检查淋巴细胞亚群、白细胞等,还应该检测免疫球蛋白五项。

免疫球蛋白由浆细胞产生,广泛存在于血液、组织液、外分泌液中,在血浆蛋白总量中约占20%。

其中,IgA、IgG、IgM常用于慢性肝病及自身免疫系统疾病的诊断中。

近些年,免疫球蛋白五项检测成为临床疾病诊治的重要手段,临床意义显著。

一、免疫球蛋白五项检测的相关知识(1)IgG:IgG由浆细胞合成,是唯一可通过胎盘的抗体,婴幼儿出生后3个月开始合成。

正常人血清中IgG含量最多,在血清Ig总量中约占3/4,是体液中最为重要的抗病原微生物的抗体。

IgG标准值位于6-16g/L 区间内。

IgG升高表示可能患上慢性肝炎、结缔组织病等;IgG减少则需警惕肾病综合征、蛋白质遗失性肠病、遗传或继发性抗原缺乏症、混合型免疫缺陷综合症等。

(2)IgA:IgA主要分布在各种黏膜表面以及唾液、初乳、泪液、汗液、鼻腔分泌液、支气管中分泌液和消化道分泌液中,参与机体粘膜局部抗感染免疫反应。

IgA无法通过胎盘屏障,初生婴儿只能够经母乳中获得所需IgA,出生后4-6个月开始自身合成,1岁后合成水平约为成人的25%,8岁左右可达到成人水平。

IgA标准值位于760-3900mg/L 范围内。

IgA升高可能与慢性肝炎、本身免疫系统疾病、急性或亚急性感染病等有关;IgA减少提示反复性呼吸系统感染、肾病综合征、免疫增强剂医治或怀孕中后期、本身免疫系统疾病等。

(3)IgM:IgM因其分子量最大,故也称巨球蛋白,主要分布在血液中,在血清Ig总量中约占1/10,IgM是个体发育中最早合成的抗体,机体感染后最早产生IgM型抗体。

血清免疫球蛋白在慢性乙型肝炎患者中的检测意义【摘要】慢性乙型肝炎是一种常见的慢性病毒性肝炎,给患者带来了巨大的健康负担。

血清免疫球蛋白作为免疫系统的重要组成部分,在慢性乙型肝炎患者中具有重要的检测意义。

通过血清免疫球蛋白的检测,可以更加准确地诊断患者的病情,监测疾病的进程,评估疾病的预后,并辅助治疗的选择。

血清免疫球蛋白的检测还在疫苗接种方面发挥着重要作用。

血清免疫球蛋白在慢性乙型肝炎患者中具有重要性。

未来的研究应该继续深入探讨血清免疫球蛋白在慢性乙型肝炎中的作用机制,以及在临床应用中的可行性,为患者提供更加有效的诊疗手段。

【关键词】慢性乙型肝炎、血清免疫球蛋白、诊断、监测、预后、治疗、疫苗接种、重要性、研究方向、临床应用、前景展望1. 引言1.1 慢性乙型肝炎概述慢性乙型肝炎是一种由乙型肝炎病毒(HBV)引起的肝脏炎症性疾病,它是全球慢性肝炎和肝硬化的主要原因之一。

根据世界卫生组织的数据,全球约有2亿人感染了乙型肝炎病毒,其中大约有2.4百万人患有慢性乙型肝炎。

慢性乙型肝炎是一种在感染后持续时间超过6个月的HBV 感染,患者可能出现肝脏损伤、肝硬化、甚至肝癌等严重后果。

在慢性乙型肝炎的病程中,病毒持续复制并导致肝脏炎症,这可能会引起肝细胞的损害和纤维化。

慢性乙型肝炎的主要传播途径包括血液暴露、性传播、母婴传播和共享注射器等。

该疾病的症状可能轻微或无症状,但也可能表现为乏力、食欲不振、黄疸等肝脏功能异常的症状。

慢性乙型肝炎的诊断一般通过检测病毒标志物、肝功能测试、肝脏超声等方法来确定。

及早发现和诊断慢性乙型肝炎对于预防疾病进展至肝硬化或肝癌具有重要意义。

检测血清免疫球蛋白在慢性乙型肝炎患者中的意义变得尤为重要。

1.2 血清免疫球蛋白的作用血清免疫球蛋白是一种人体免疫系统中重要的蛋白质,主要由B 淋巴细胞分泌。

它在机体的免疫应答中起着至关重要的作用。

血清免疫球蛋白包括IgG、IgM、IgA、IgE和IgD等多种类型,每种类型都有不同的功能。

目录免疫功能检测指标及临床意义生化指标1、免疫球蛋白GIgG单位:克/升g/L.单相免疫扩散或免疫比浊法:脐带血7.6~17.0克/升,新生儿7.0~14.8克/升,1~6个月3.0~10.O克/升,6个月~岁5.0~12.O克/升,6~12岁7.0~15.0克/升,12~16岁7.5~15.5克/升,成人7.6~16.6克/升.增高:常见于免疫球蛋白G型多发性骨髓瘤、类风湿性关节炎、系统性红斑狼疮、黑热病、慢性肝炎活动期及某些感染性疾病.降低:常见于肾病综合征、自身免疫性疾病、原发性无丙种球蛋白血症、继发性免疫缺陷及某些肿瘤等.2、免疫球蛋白AIgA单位:毫克/升mg/L.参考值:新生儿0~120毫克/升,1~6个月30~820毫克/升,6个月~2岁140~1080毫克/2~6岁230~1900毫克/升,6~12岁290~2700毫克/升,12~16岁500~3000毫克/升,成人710~3350毫克/升.增高:常见于免疫球蛋白AIgA型多发性骨髓瘤、类风湿性关节炎、系统性红斑狼疮、肝硬化、湿疹、血小板减少及某些感染.降低:常见于自身免疫性疾病、输血反应、原发性无丙种球蛋白血症、继发性免疫缺陷及吸收不良综合征.3、免疫球蛋白MIgM单位:毫克/升mg/L.单相免疫扩散法或免疫比浊法:新生儿50~200毫克/升,1~6个月150~700毫克/升,6个月~2岁250~1300毫克升,2~6岁350~1500毫克/升,6~12岁400~1800毫克/升,12~16岁500~1800毫克/升,成人700~2000毫克/升.增高:常见于类风湿性关节炎、巨球蛋白血症、系统性红斑狼疮、黑热病、肝病及某些感染性疾病.降低:常见于原发性无丙种球蛋白血症、继发性免疫缺陷等.4、免疫球蛋白DIgD单位:毫克/升mg/L.参考值:成人血清免疫球蛋白DIgD为0~80毫克/升.增高:见于免疫球蛋白D型骨髓瘤、慢性感染、结缔组织病、某些肝病和少数葡萄球菌感染者.降低:见于各种遗传性和获得性免疫缺陷病.5、免疫球蛋白EIgE单位:毫克/升mg/L.EIA法:成人为O.1~0.9毫克/升.增高:见于免疫球蛋白EIgE骨髓瘤、湿疹、支气管哮喘、过敏性疾病、寄生虫感染、药物及食物过敏等.降低:某些进行性新生物、运动失调毛细血管扩张症及某些无丙种球蛋白血症.6、游离轻链单位:毫克/升mg/L.参考值:1.O毫克/升.临床意义增高,见于肾小管疾病、单克隆性丙种球蛋白病、轻链型淀粉样变性、华氏巨球蛋白血症及骨髓瘤者.7、冷球蛋白正常值血清为阴性.临床意义冷球蛋白阳性,见于巨球蛋白血症、各种淋巴瘤、自身免疫病及某些感染性疾病.8、循环免疫复合物CIC正常值血清抗补体法:为阴性;PEG沉淀比浊法:血清浊度值等于或小于8.3.临床意义阳性或比正常值增高,可见于慢性活动性肝炎、流行性出血热、麻风、登革热、疟疾、系统性红斑狼疮、类风湿性关节炎等.9、总补体溶血活性CH50单位:/升kU/L.75~160千单位/升.增高:见于皮肌炎、心肌梗死、伤寒、多发性骨髓瘤、硬皮病等.降低:见于急性肾小球肾炎、膜增殖性肾炎、狼疮性肾炎:自身免疫性疾病、亚急性细菌性心内膜炎、急慢性乙型肝炎、流行性出血热等.10、补体成分CqCq单位:毫克/升mg/L.197±40毫克/升.增高:见于类风湿性关节炎、皮肌炎、痛风、过敏性紫癜、肿瘤及某些慢性感染.降低:见于严重的联合免疫缺陷、低补体性脉管炎、低丙种球蛋白血症、混合性结缔组织病等.11、补体成分C3C3单位:克/升g/L.:0.85~1.93克/升.增高:急性炎症、传染病早期、肝癌、组织损伤等.降低:肾小球肾炎、活动性红斑狼疮、自身溶血性贫血、冷球蛋白血症、肝脏疾病等.12、补体成分C4C4单位:克/升g/L.:O.12~O.36克/升.增高:见于风湿热急性期、结节性动脉周围炎、皮肌炎、心肌梗死、肝癌、关节炎等.降低:系统性红斑狼疮SLE、慢性活动性肝炎、肾病、胰腺癌晚期等.13、补体成分C5C5单位:克/升g/L.:O.07~O.09克/升.增高:红斑狼疮及狼疮综合征、类风湿性关节炎、反复感染等.降低:系统性红斑狼疮、严重营养不良、大量蛋白丢失出血、烧伤等.14、补体成分C6C6单位:克/升g/L.:0.04~0.065克/升.增高:某些慢性感染和自身免疫性疾病.降低:淋病、脑膜炎双球菌感染、雷诺现象、系统性红斑狼疮、营养不良等.15、补体成分C7C7单位克/升g/L.正常值速率散射法:为0.048~0.055克/升.临床意义降低,见于强直性脊柱炎、扩散性淋球菌感染、肾病等.16、补体成分C9C9单位克/升g/L.正常值速率散射法:为0.05~0.062克/升.临床意义降低,见于遗传性缺陷、肾病、肝脏疾病等.17、B因子单位毫克/升mg/L.正常值血清B因子为100~400毫克/升.临床意义1增高:见于急性感染、炎症及手术后.2降低:见于膜增殖性肾炎、系统性红斑狼疮SLE、慢性活动性肝炎、肝炎性肝硬化、重症肝炎、晚期血吸虫病、流行性出血热等.18、备解素P单位毫克/升mg/L.正常值血清备解素P为28±4毫克/升.临床意义降低,见于链球菌感染后肾炎、革兰阴性菌菌血症等.细胞检测19、T淋巴细胞%单位百分比%正常值抗体致敏红细胞花环法或碱性磷酸酶一抗碱性磷酸酶APAAP法:为71.5%±6.2%.临床意义1增高:见于甲状腺功能亢进、甲状腺炎、重症肌无力和器官移植后排斥反应.2降低:见于病毒感染、变态反应性疾病、原发性细胞免疫缺陷病、胸腺发育不全综合征等20、淋巴细胞亚群%.单位百分数%.正常值:CD30.64~0.7764%~77%,CD40.41~0.5141%~51%,CD8O.23~O.3323%~33%,CD4/CD8=1.3:2.O.临床意义1CD3增高,见于甲状腺功能亢进、甲状腺炎、重症肌无力、器官移植后排斥反应、慢性活动性肝炎、瘤型麻风、恶性肿瘤、急性淋巴细胞性白血病、红斑狼疮等;CD3减低,见于麻疹后、麻疹脑炎、腮腺炎、流感、带状疱疹、皮肌炎、全身性系统性红斑狼疮等.2CD4增高,见于类风湿性关节炎、干燥综合征等;CD4减低,见于联合免疫功能缺陷、普通多样性免疫缺陷、原发性胆汁性肝硬化、慢性活动性肝炎、艾滋病等.3CD8增高,见于乙型肝炎、传染性单核细胞增多症、麻风、艾滋病等;CD8减低,见于类风湿性关节炎、干燥综合征、过敏性皮炎等.4CD4和或CD8增高,如CD4和或CD8器官移植后比器官移植前明显增加,可能引发排斥反应;CD4和或CD8减低,见于传染性单核细胞增多症、巨细胞病毒感染、病毒性肝炎、再生、障碍性贫血、血友病、艾滋病、恶性肿瘤等.5CD4/CD8比值增高,如移植后CD4/CD8比值较移植前明显增加,则预示可能发生排斥反应;CD4/CD8比值减低,见于以上CD4减低和CD8增高的疾病.21.E花环形成试验单位百分数%.正常值65%~75%.临床意义1升高:见于慢性淋巴性甲状腺炎、毒性甲状腺肿大、传染性单核细胞增多症、某些急性淋巴细胞性白血病、器官移植后出现超急或急性排斥反应时等.2降低:低于50%为降低,见于细胞免疫缺陷病,如原发性细胞免疫性疾病、联合性免疫缺陷病;某些自身免疫性疾病,如全身性系统性红斑狼疮、皮肌炎等;某些病毒感染性疾病,如麻疹、流感、腮腺炎、带状疱疹等;还有,恶性肿瘤、慢性肝病、淀粉样变性和皮质激素类药物和免疫抑制剂治疗后.22.B淋巴细胞花环形成单位百分数%.正常值13%~20%.临床意义体液免疫缺陷时,EA-RFC花环百分率显着下降;产生大量抗体的某些自身免疫性疾病,EAC花环百分率均升高;慢性淋巴细胞性白血病时,患者外周血中EAC-RFC花环百分率明显增高.23.旧结核菌素OT或结核菌素纯蛋白衍化物PPD试验单位国际单位/毫升IU/m1.正常值注射量为旧结核菌素OT5国际单位/O.1毫升或0.1微克PPD/0.1毫升,72小时测量皮丘直径,无反应,为阴性;4毫米以下,为可疑阳性;5~10毫米,为+阳性;11~20毫米,为++阳性;大于20毫米,为+++阳性;出现水疱或溃烂,为++++强阳性.临床意义旧结核菌素OT或结核菌素纯蛋白衍化物PPD试验强阳性者,多患有活动性结核病;阳性者,疑为结核菌感染.24.淋巴细胞转化试验LTT单位百分比%.正常值形态学方法淋巴细胞转化率LTT为60.1%±7.6%.临床意义淋巴细胞转化试验降低,见于乙型肝炎、肾综合征出血热流行性出血热、麻疹、巨细胞病毒感染、重症真菌病、重症结核、瘤型麻风、全身性红斑狼疮、进行性肝实质病变、免疫缺陷病等.25.白细胞促凝血活性LPCA单位秒s.正常值在植物血凝抗原PHA的刺激下,促凝值血浆凝固时间减少值大于3秒.临床意义促凝值在1~3秒时,为细胞免疫功能偏低;促凝值为O时,细胞免疫功能低下.其与疾病的关系同淋巴细胞转化试验LTT.26.自然杀伤细胞NK单位百分比%.正常值K562细胞51Cr释放法为39.49%±12.01%.临床意义自然杀伤细胞NK降低或缺失,对病毒诱发的癌基因肿瘤、细胞突变,以及致癌物质诱发的新生肿瘤杀伤均不力,以致使这些肿瘤的发病率提高;自然杀伤细胞降低,使肿瘤转移加速;自然杀伤细胞降低,还见于系统性红斑狼疮SLE、硬皮病、多发性硬化症及原发性胆汁性肝硬化.27.中性粒细胞N吞噬杀菌功能单位百分比%.正常值白色念珠菌法:37℃45分钟min,吞噬率为91.04%士5.77%;杀菌率为32.72%±7.83%.临床意义吞噬、杀菌功能缺陷,见于慢性肉芽肿、肌红蛋白功能不全、膜糖蛋白缺陷症、葡萄糖-6-磷酸脱氢酶G-6-PD高度缺陷症、髓过氧化物酶缺乏、反复感染及恶性肿瘤等.28.中性粒细胞N趋化功能正常值趋化指数:新生儿为2.O~2.5,成人为3.O~3.5.临床意义中性粒细胞趋化功能缺陷,见于补体C1r、C2、C3、C4缺陷病、无丙种球蛋白血症、糖尿病、类风湿性关节炎、迟钝白细胞综合征、肌红蛋白功能不全、膜糖蛋白缺陷症、高IgE综合征、烧伤等.其他29、抗肿瘤及慢病能力评估8种试剂盒疫苗30、免疫组库分析免疫组库immunerepertoire是指在任何指定时间,某个个体的循环系统中所有功能多样性B淋巴细胞和T淋巴细胞的总和.T、B淋巴细胞,分别负责人体的细胞免疫和体液免疫.其表面的T细胞受体TCR和B细胞受体BCR,可特异性地识别并结合抗原进而清除病原体或体内肿瘤细胞.免疫组库是机体免疫系统的完全反映,对免疫组库分析,可以全面评估机体的免疫状态.。

免疫球蛋白参考值、临床意义及与流感、癌症、风湿病疾病关系和作用免疫球蛋白是一组具有抗体活性的球蛋白,存在于血清、体液、外分泌液和一些细胞膜上,免疫球蛋白的英文写作im-munoglobulin,一般常缩写为Ig,通常可以分为五类,即IgA、IgG、IgM、IgD、IgE。

免疫球蛋白测定的目的在于了解机体的免疫功能,了解人体对各种病毒、细菌的抵抗力、机体对各种抗原入侵的识别能力。

临床上常用的是测定免疫球蛋白IgA、IgG、IgM三项。

各项免疫球蛋白的参考值和临床意义如下:IgA参考值:0.7~3.8g/L;IgG参考值:7.0~17.0g/L;IgM参考值:0.6~2.5g/L;IgD参考值:IgD<100IU/ml(<0.14g/L);IgE参考值:IgE<100IU/ml(<0.24mg/L)。

免疫球蛋白多克隆性升高常见于:各种慢性感染、慢性肝病、肝癌、淋巴瘤、系统性红斑狼疮、类风湿性关节炎等。

单克隆性增高:多发性骨髓瘤可见IgG、IgA、IgD、IgE升高;IgM的单克隆增高又称为"巨球蛋白血症"。

过敏性疾病和寄生虫病常见IgE升高。

免疫球蛋白减低:常见于先天性和获得性免疫缺陷病如原发性免疫缺陷病、先天性丙球蛋白缺乏症、慢性淋巴细胞白血病、肾病综合征、大面积烧伤烫伤患者、长期使用免疫抑制剂的患者。

免疫球蛋白和流感流行性感冒是由病毒感染引起的。

流感病毒要侵入人体,必须面对的一道关卡就是人体的免疫系统。

免疫力强,病毒就不得其门而入;免疫力弱,流感病毒就能轻松突破防线。

流感的症状对婴幼儿、老年人和患有慢性病者的生命更是威胁,因为婴幼儿、老年人和有慢性病的患者自身的免疫力低下,当病毒侵入人体的时候,免疫系统不足以消灭病毒,而患上流感。

青壮年身体机能活跃,免疫功能强,当流感病毒入侵时,能够产生大量免疫细胞和免疫球蛋白杀死或降低病毒的活性,预防感冒。

抗体(免疫球蛋白),能识别进入人体的各种致病菌并与其结合使其丧失对人体的致病能力,直接提高人体的免疫力。

免疫球蛋白五项的临床意义免疫球蛋白是一类由免疫系统产生的蛋白质,对于维护人体免疫功能起着重要作用。

其中,免疫球蛋白五项(IgG,IgA,IgM,IgD,IgE)是免疫系统中最为常见的免疫球蛋白。

它们在许多免疫反应中发挥着不同的作用,对于临床诊断、预防和治疗具有重要的意义。

首先,免疫球蛋白五项在临床诊断中具有重要意义。

通过检测患者体内的免疫球蛋白水平,可以判断患者是否存在免疫功能异常或免疫系统疾病。

例如,IgG是机体内最常见的免疫球蛋白,它参与体内的细胞和体液免疫反应,其水平的异常变化可以用于诊断各种免疫相关的疾病。

另外,IgA主要存在于黏膜表面,其水平的变化可以提示黏膜免疫功能的异常,常用于炎症性肠道疾病的诊断。

其次,免疫球蛋白五项在预防疫苗接种中起着重要作用。

疫苗接种是预防传染病的有效手段,免疫球蛋白水平的检测可以判断疫苗接种后机体的免疫应答情况。

例如,IgM是早期产生的免疫球蛋白,其水平的升高可以提示机体对疫苗的初次免疫反应。

而IgG则是后期产生的免疫球蛋白,其水平的升高可以提示机体已经建立了长期免疫保护。

通过监测免疫球蛋白水平的变化,可以及时评估疫苗接种的有效性,为预防疫苗接种提供依据。

此外,免疫球蛋白五项在治疗免疫相关疾病中有重要意义。

某些疾病与特定的免疫球蛋白异常水平有关,通过调节这些免疫球蛋白的水平,可以改善患者的病情。

例如,IgE水平的升高与过敏反应密切相关,通过控制IgE的水平,可以减轻过敏的症状。

另外,一些自身免疫性疾病如系统性红斑狼疮、类风湿关节炎等,与IgG的异常水平密切相关,通过调节IgG的水平,可以控制疾病的活动度。

综上所述,免疫球蛋白五项在临床意义上具有重要作用。

通过对其水平的检测和分析,可以帮助医生进行疾病的诊断、预防和治疗。

未来,随着免疫球蛋白研究的深入以及技术的提升,相信免疫球蛋白五项在临床中的应用将会更加广泛,为人类的健康带来更大的福祉。

血清总免疫球蛋白E检测在呼吸道过敏性疾病诊断中的临床意义【摘要】目的:讨论在呼吸道过敏性疾病诊断中,使用血清总免疫球蛋白E (TIgE)检测的临床价值。

方法:现随机选取我院接诊的呼吸道疾病患者30例与健康体检者30例作为研究样本,时间区间为2022年3月到2023年3月,设定呼吸道疾病患者为实验组,设定健康体检者为对照组,对60例受检者行血清TIgE检测,并对呼吸道疾病行常见吸入性过敏源特异性抗体E(SIgE)检测。

结果:实验组中,18例患者TIgE检测结果明显和对照组相比较高(P<0.05);吸入性过敏源SIgE检测结果为阳性的患者有15例,血清TIgE检测结果增高的患者(18例)中,常见吸入性过敏源SIgE检侧结果为阳性的患者有13 例;常见吸入性过敏源SIgE检测呈阳性患者(15例)中,血清TIgE检测结果明显和对照组相比较高;结论:在呼吸道过敏性疾病诊断中,使用血清总免疫球蛋白E与常见吸入性过敏源SIgE检测效果显著,有利于提升呼吸道过敏性疾病的诊断与治疗,建议临床大力推广。

【关键词】血清总免疫球蛋白E;呼吸道过敏性疾病呼吸道过敏性疾病是临床较为多见的变态反应性疾病之一,也是比较常见的发病因素之一,当前,比较常用的诊断方式为吸入性过敏源SIgE检测,但是,因为SIgE检测种类的限制,多数不常见的过敏源致使呼吸道疾病难以通过SIgE检测。

而对血清TIgE水平测评,则可判断有无过敏性疾病[1-2]。

为探析TIgE水平在呼吸道过敏性疾病诊断中的价值,我院特选取呼吸道疾病患者与健康体检者共60例作为本次研究的样本,具体见下文。

1资料与方法1.1一般资料现随机选取我院接诊的呼吸道疾病患者30例与健康体检者30例作为研究样本,时间区间为2022年3月到2023年3月,设定呼吸道疾病患者为实验组,设定健康体检者为对照组,对照组中,男20例,女10例,年龄上限为68岁,下限为22岁,均值(45.83±5.26)岁,实验组中,男12例,女18例,年龄下限为23岁,上限为69岁,均值(45.85±5.23)岁,均知情并自愿,且签署知情确认书;两组基础资料差异较小(P>0.05),可进行组间对比。

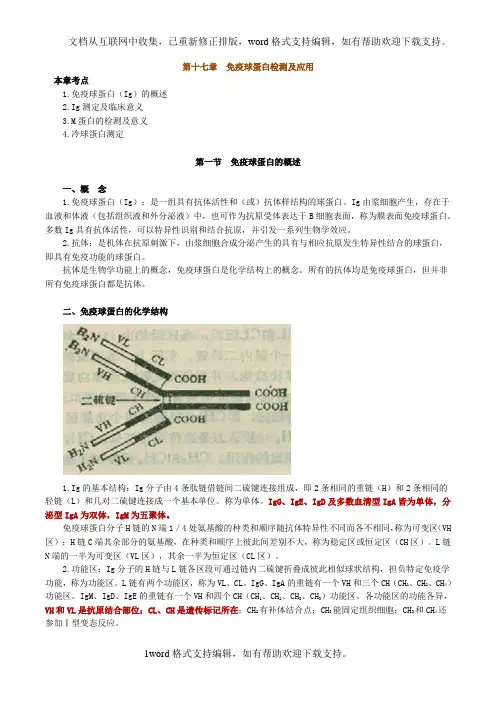

第十七章免疫球蛋白检测及应用本章考点1.免疫球蛋白(Ig)的概述2.Ig测定及临床意义3.M蛋白的检测及意义4.冷球蛋白测定第一节免疫球蛋白的概述一、概念1.免疫球蛋白(Ig):是一组具有抗体活性和(或)抗体样结构的球蛋白。

Ig由浆细胞产生,存在于血液和体液(包括组织液和外分泌液)中,也可作为抗原受体表达于B细胞表面,称为膜表面免疫球蛋白。

多数Ig具有抗体活性,可以特异性识别和结合抗原,并引发一系列生物学效应。

2.抗体:是机体在抗原刺激下,由浆细胞合成分泌产生的具有与相应抗原发生特异性结合的球蛋白,即具有免疫功能的球蛋白。

抗体是生物学功能上的概念,免疫球蛋白是化学结构上的概念。

所有的抗体均是免疫球蛋白,但并非所有免疫球蛋白都是抗体。

二、免疫球蛋白的化学结构1.Ig的基本结构:Ig分子由4条肽链借链间二硫键连接组成,即2条相同的重链(H)和2条相同的轻链(L)和几对二硫键连接成一个基本单位。

称为单体。

IgG、IgE、IgD及多数血清型IgA皆为单体,分泌型IgA为双体,IgM为五聚体。

免疫球蛋白分子H链的N端1/4处氨基酸的种类和顺序随抗体特异性不同而各不相同,称为可变区(VH 区);H链C端其余部分的氨基酸,在种类和顺序上彼此间差别不大,称为稳定区或恒定区(CH区)。

L链N端的一半为可变区(VL区),其余一半为恒定区(CL区)。

2.功能区:Ig分子的H链与L链各区段可通过链内二硫键折叠成彼此相似球状结构,担负特定免疫学功能,称为功能区。

L链有两个功能区,称为VL、CL。

IgG、IgA的重链有一个VH和三个CH(CH1、CH2、CH4)功能区。

IgM、IgD、IgE的重链有一个VH和四个CH(CH1、CH2、CH3、CH3)功能区。

各功能区的功能各异,VH和VL是抗原结合部位;CL、CH是遗传标记所在;CH2有补体结合点;CH3能固定组织细胞;CH3和CH4还参加Ⅰ型变态反应。

3.Ig的水解片段:Ig分子可被许多蛋白酶水解,产生不同的片段。

免疫球蛋白、补体检查项目及临床意义体液免疫主要涉及了抗体与补体系统,其中抗体属于免疫球蛋白,抗体主要见于血清中,也可出现在其他体液或外分泌液,其重要功能在于特异性地结合抗原,免疫球蛋白作为一组由浆细胞合成分泌的球蛋白,可发挥抗体活性,免疫球蛋白类型及含量在不同疾病和感染阶段均有所差异性。

而补体系统可参与机体的免疫调节和抗感染中,并能够介导病理性反应,是人体重要的免疫效应系统以及放大系统。

1.什么是免疫球蛋白?免疫球蛋白是一组有着抗体活性的球蛋白,处于体液、血清、外分泌液以及部分细胞膜上,检测免疫球蛋白的主要目的是为了评估机体的免疫功能,分析机体对不同细菌与病毒的抵抗力,判断机体在识别各类抗原侵入方面的能力。

免疫球蛋白可发挥重要的生理功能,血清和体液免疫球蛋白水平可因疾病而有所变化。

免疫球蛋白的异常波动可提示机体的体液免疫功能情况,联合患者的临床症状进行评估,可对免疫增生性疾病、感染性疾病等进行识别和诊断,有利于为临床监控与预后管理工作提供参考。

根据不同的功能与理化性质,可将免疫球蛋白分为5类,分别是IgA、IgG、IgD、IgE、IgM。

免疫球蛋白主要是借助特异性的抗原抗体反应进行检测。

血清中的IgA、lgG、IgM 水平较高,可通过免疫散射比浊法、免疫透射比浊法、单向免疫扩散法完成检测。

IgE、IgD水平较低,多通过放射免疫(RIA)、ELISA、化学发光法、荧光偏振技术进行检测。

有文献报道提出,虽然免疫球蛋白能够暂时增强人体的免疫力,但维持时间受限,并且免疫球蛋白属于外来的异体蛋白,长时间反复使用不仅无法增强免疫力,甚至可能会引起自身抗体的形成。

2.什么是补体?补体系统是天然免疫的重要组成,在监测病原体免疫及维持组织稳态中发挥了积极作用。

补体是一组具有酶样活性的糖蛋白,其不耐热,处于人类与脊椎动物组织液、血清以及部分细胞膜上,可以参与机体的免疫调节和抗感染防御反应中,并能介导免疫病理的损伤性反应,是体内起到关键生物学效用的效应放大系统。

免疫球蛋白IgM,IgG,IgA,IgD和IgE参考值及临床意义人体的免疫系统,主要由T细胞和B细胞这两种淋巴细胞产生防御作用。

T细胞的作用是直接破坏或抑制;B细胞的作用是产生抗体。

抗体是人体抵抗病原体感染的重要免疫应答效应产物。

在接种疫苗或者自然感染后,人体B细胞接受抗原刺激,增殖分化生成浆细胞,浆细胞产生抗体。

抗体主要存在于血液等体液中,能与相应抗原特异性结合,起到防御作用。

当身体处于正常状态时,如果被细菌或病毒侵入,通过抗体的作用,这些病菌一般可以被及时消除。

抗体的本质是蛋白质,确切地说,它是一种具有免疫功能的球蛋白,存在于血清、体液、外分泌液和一些细胞膜上,也叫做免疫球蛋白。

人体至少有5种免疫球蛋白,各自具有不同的免疫学功能,包括IgM,IgG,IgA,IgD和IgE。

其中,IgG是最常见的抗体,是人体血清免疫球蛋白的主要成分,占总量的70%~75%°这些免疫球蛋白由B细胞分泌,被免疫系统用来鉴别与中和外来物质如细菌、病毒,广泛存在于人体血液中及B细胞的细胞膜表面。

免疫球蛋白的五大种类:免疫球蛋白对于抵抗外来入侵的病原体或者异物等外来性的抗原,有非常重要的作用。

血清免疫球蛋白的正常参考值:IgM0.5-2.6g/1;IgG7.0-16.6g/1;IgA0.7-3.5g/1;IgD0.01-0.04g∕1;IgE0.001-0.009g∕1oIgMIgM为五聚体,是分子量最大的Ig,又称巨球蛋白,半衰期5-10天。

IgM不能通过血管壁,主要存在于血液和粘膜表面。

是接种疫苗或感染病原体后最先产生的高效抗体,是免疫反应中的先锋部队,对发现早期感染意义非常大。

在个体发育过程和体液免疫应答中IgM均是最早合成和分泌的抗体蛋白,天然抗A与抗B血型凝集素、类风湿因子、冷凝集素等均属于IgM抗体。

IgM增高:见于病毒、细菌、寄生虫感染等早期,类风湿性关节炎、硬皮病、巨球蛋白血症等;IgM降低:见于先天性和获得性免疫缺陷病、蛋白丢失性疾病如肾病综合征、蛋白丢失性肠病、皮肤大面积烧伤等。

IgE检测在临床中具有重要的意义,它主要通过测定血液中IgE(免疫球蛋白E)的水平来反映机体的过敏状态和免疫功能。

IgE是一种介导Ⅰ型变态反应的抗体,在血清中含量相对较少,但其水平的变化与多种疾病密切相关。

以下是IgE检测的临床意义:1. 过敏诊断IgE检测在过敏性疾病的诊断中起着关键作用。

对于有过敏症状的患者,如过敏性鼻炎、哮喘、湿疹、荨麻疹等,IgE检测有助于明确过敏原。

当患者接触过敏原后,体内会产生特异性IgE抗体,检测这些抗体可以确定过敏原的种类,从而指导患者避免接触过敏原和进行特异性免疫治疗。

2. 寄生虫感染评估在寄生虫感染时,机体的免疫反应会导致IgE水平升高。

因此,IgE检测可以作为寄生虫感染的辅助诊断指标之一,如蛔虫、钩虫、绦虫等感染。

但需要注意的是,IgE检测并不是寄生虫感染的唯一诊断依据,还需要结合临床症状、粪便检查等综合判断。

3. 免疫性疾病监测IgE水平的变化也与某些免疫性疾病相关,如过敏性紫癜、系统性红斑狼疮等。

定期检测I gE水平可以帮助医生了解疾病的进展和治疗效果,从而调整治疗方案。

4. 儿童免疫系统评估儿童的免疫系统尚在发育中,IgE水平的变化对于评估其免疫功能和过敏倾向具有参考价值。

例如,婴幼儿时期IgE水平可能会随着年龄增长而逐渐变化,异常升高可能提示存在潜在的过敏问题。

5. 药物反应监测免疫调节剂等药物可能会影响免疫系统,导致IgE水平的改变。

因此,在用药治疗期间进行IgE检测可以监测药物的免疫相关副作用,及时调整治疗策略。

6. 特应性皮炎诊断特应性皮炎是一种常见的慢性炎症性皮肤病,与遗传和免疫因素密切相关。

IgE检测在特应性皮炎的诊断和病情评估中具有重要意义,高水平的IgE往往与疾病的严重程度和复发风险相关。

7. 病情严重程度评估IgE的水平还可以反映过敏反应的严重程度。

一般来说,IgE水平越高,说明过敏反应越严重。

这有助于医生评估患者的病情,并采取相应的治疗措施。