在探究中激发学生的运算潜能——记一道高考题的教学功能

- 格式:pdf

- 大小:229.96 KB

- 文档页数:4

唯有源头活水来——数学高考试题与教材探究教材中的例题、课后习题是高考试题的重要来源之一。

纵观近几年数学高考试题,大多都是课本中的例题、习题或者例题、习题的改编,源于课本而高于课本。

因此我们在教学中要善于利用课本资源,引导学生对课本中的例题、习题进行深入探究,从而提高学生高考应试能力。

下面通过一些例子说明全国各地每年高考试题无论形式还是方法上很多都来源于课本。

一、高考试题与教材的若干探究例1.(2012年高考数学全国卷理科第8题)已知F1、F2为双曲线C:x2-y2=2的左、右焦点,点P在双曲线C上,|PF1|=2|PF2|,则cos∠F1PF2=()。

A. B. C. D.(人教版数学选修2-1第57页习题)已知F1、 F2为双曲线3x2-5y2=15的两个焦点,点A 在双曲线上,且△F1AF2的面积等于22,求∠F1AF2的大小。

这两个题目都要用双曲线的定义及标准方程和解三角形中的余弦定理来解决,考查内容和考查方法一样。

例2.(2015年高考数学广东卷理科第3题)若变量满足约束条件,且z=2x+y的最大值和最小值分别为M和m,则M-m=()。

A.8B. 7C. 6D. 5(人教版数学必修5第91页习题)求z=2x+y的最大值,使满足约束条件。

这两个题目的题干内容一样,只是课本习题只求最大值,而高考题要求计算最大值与最小值之差,求解思路和过程一致。

二、数学高考复习的几点建议1.立足课本,回归基础。

目前很多教师在进行高考复习时都有一个误区就是:在复习课中偏爱各类参考资料,而将课本抛在一边,结果导致学生对课本中的概念、基本属性、思想、方法模糊不清,基本公式的来龙去脉不甚知晓,对通性通法不熟练,从而导致不必要的失分。

因此,教师在复习中首先要以课本为主,各类参考资料为辅。

这样,才能引导学生回归课本,重视课本,减少因课本不熟而丢分。

2.要以《考试说明》为向导,使知识体系框架化、网络化。

《考试说明》规定了考试的性质、内容和对每一部分内容要求的程度,以及考试的形式和试卷结构。

教师做高考题对教学的帮助

教师做高考题对教学有着多方面的帮助,这包括提高教学质量、促进学生学习、了解考试趋势等方面的影响:

1.了解考试重点:通过做高考题,教师可以更好地了解考试的命题思路、题型分布和考察知识点的重点。

这有助于教师调整教学计划,更有针对性地教授相关知识,提高学生的应试能力。

2.评估教学效果:高考题目往往对学科知识有全面的覆盖,教师可以通过自己做题目的方式,评估学科知识的掌握程度,并根据评估结果调整和改进教学方法,提高教学效果。

3.培养解题思维:教师通过做高考题,不仅能够熟悉题型,还能够深入理解解题思路。

这有助于教师培养学生的解题思维,引导他们更好地应对各类考试题目。

4.为学生提供示范:教师做高考题可以为学生提供解题的示范过程,展示正确的解题思路和方法。

这有助于学生理解解题的逻辑,提高他们的解题技能。

5.及时纠正错误观念:在做高考题的过程中,教师可能会发现一些学科知识点或解题思路上的错误观念。

及时纠正这些错误观念对于提高学生的学科素养非常重要。

6.激发学生兴趣:通过教师的热情参与,将高考题目融入教学中,可以激发学生对学科的兴趣。

这有助于提高学生的学科自觉性和主动性。

总的来说,教师做高考题对于提高教学质量、引导学生学科学习、促进解题能力等方面都具有积极的帮助作用。

教学中 一题多解 对数学核心素养的培养以2022年高考数学比大小为例周宗全㊀闫化宇(莘县第一中学ꎬ山东聊城252400)摘㊀要: 一题多解 是培养数学能力的一种行之有效的方法.将 一题多解 恰当地融入高中数学教学中ꎬ从多角度探讨解题规律ꎬ有助于学生掌握解题技巧ꎬ提高解题能力.关键词:一题多解ꎻ多解一题ꎻ不等式ꎻ泰勒公式中图分类号:G632㊀㊀㊀文献标识码:A㊀㊀㊀文章编号:1008-0333(2023)33-0021-03收稿日期:2023-08-25作者简介:周宗全(1983.3-)ꎬ男ꎬ山东省潍坊人ꎬ本科ꎬ高级教师ꎬ从事高中数学教学研究ꎻ闫化宇(1995.10-)ꎬ男ꎬ河南省濮阳人ꎬ研究生ꎬ中学二级教师ꎬ从事高中数学教学研究.㊀㊀2022年高考试卷考点分布合理ꎬ总体难度有所增加ꎬ但未出现偏㊁难㊁怪的题目ꎬ以«普通高中数学课程标准»为依据ꎬ以«中国高考评价体系»为最高原则ꎬ发挥出了数学科目选拔人才的作用.要求考生立足于教材ꎬ不拘泥于教材ꎬ活用教材ꎬ注重知识点之间的关联㊁融合㊁升华ꎬ搭建知识体系ꎬ渗透数学思想方法[1].以常规解法为基础ꎬ充分运用一题多解.文章通过对2022年高考数学卷中比大小类型的题目进行分析和整合ꎬ培养学生发散思维和通性通法解题的能力.1真题再现2022年全国新高考数学Ⅰ卷7题ꎬ设a=0.1e0.1ꎬb=19ꎬc=-ln0.9ꎬ比较大小.2解法展示比大小题目为高考常规题目ꎬ为了考查学生对于函数的综合运用能力ꎬ题目基本告别了 三段式 的结论ꎬ要求学生需具备构造函数㊁利用导数㊁函数放缩等多方面的解题方法和能力[2].2.1常规解法比大小ꎬ一般采取作商㊁作差的方法ꎬ其中会用到构造函数的思想.以真题为例.其具体步骤如下:细审题ꎬ发现aꎬbꎬc的共性ꎬ都与0.1有关联.巧构造ꎬ利用构造函数判断其单调性ꎬ利用导数法和初等函数的单调性进行判断.构造函数u(x)=xex(0<xɤ0.1)ꎬv(x)=x1-x(0<xɤ0.1)ꎬw(x)=-ln(1-x)(0<xɤ0.1)ꎬ则当0<xɤ0.1时ꎬu(x)>0ꎬv(x)>0ꎬw(x)>0.首先设f(x)=ln[u(x)]-ln[v(x)]=x+ln(1-x)(0<xɤ0.1)ꎬ则fᶄ(x)=x1-x<0在(0ꎬ0.1]上恒成立ꎬ所以f(x)在(0ꎬ0.1]上单调递减ꎬ则f(0.1)<0+ln(1-0)=0ꎬ即ln[u(0.1)]<ln[v(0.1)]ꎬ又因lnx在(0ꎬ¥)上单调递增ꎬ所以u(0.1)<v(0.1)ꎬ则0.1e0.1<0.11-0.1=19ꎬ即a<bꎬ排除B.接下来ꎬ我们需比较aꎬc的大小ꎬ可采取作差法进行比较.设g(x)=u(x)-w(x)=xex+ln(1-x)(0<xɤ0.1)ꎬ则gᶄ(x)=(1-x2)ex-11-x(0<xɤ0.1)ꎬ再设h(x)=(1-x2)ex-1(0<xɤ0.1)ꎬ则hᶄ(x)=(1-2x-x2)ex>0在(0ꎬ0.1]上恒成立ꎬ即h(x)在(0ꎬ0.1]上单调递增的ꎬ所以h(x)>(1-02)ˑe0-1=0ꎬ所以gᶄ(x)>0在(0ꎬ0.1]上恒成12立ꎬ所以g(x)在(0ꎬ0.1]上单调递增ꎬ所以g(0.1)>0ˑe0+ln(1-0)=0ꎬ即u(0.1)-w(0.1)>0ꎬ则a>c.综上所述ꎬ可判断c<a<b.在判断aꎬb大小时ꎬ可采用作商法ꎬ判断比值与1的大小关系ꎬ具体解法不再赘述.2.2放缩法高中阶段常见放缩公式有:exȡx+1>x>x-1ȡlnx>1-1x12(x-1x)<lnx<2(x+1)x+1ꎬ(0<x<1)2(x-1)x+1<lnx<12(x-1x)ꎬ(x>1)三角函数放缩:tanx>x>sinx(0<x<π2)ꎬsinxȡx-12x2ꎬ1-12x2ɤcosxɤ1-12sin2x以真题为例ꎬ其具体步骤如下:先比较bꎬcꎬ先进行一些变形ꎬb=19=109-1ꎬc=-ln910=ln109ꎬ根据公式x-1ȡlnxꎬ可得出b>c.再比较aꎬbꎬ先将aꎬb扩大十倍分别变为e0.1ꎬ109ꎬ再同时取其倒数1e0.1=e-0.1ꎬ910=-0.1+1ꎬ根据exȡx+1ꎬ得e-0.1>-0.1+1ꎬ则a<b.最后比较aꎬcꎬ根据公式ex+1ȡx+1ꎬlnx<12(x-1x)ꎬ(x>1)ꎬ则a=0.1e0.1>0.1(0.1+1)=0.11ꎬc=ln109<12(109-910)<0.11ꎬ则a>c.前两种方法较为常规ꎬ但不难看出前两种方法需要学生具备较强的逻辑能力ꎬ考场压力下会消耗大量时间ꎬ所以在平常的训练中还是推荐通法ꎬ但课下还是可以了解一下其他解法和原理.我们知道对于非特殊的指数和对数一般很难算出它们的值ꎬ但我们可借助高等数学和其他领域的知识ꎬ从而快速求解这类题目.接下来我们将采取 泰勒公式 和 帕德逼近 方法求解此题.2.3帕德逼近泰勒展开是一种很好的逼近方法ꎬ对许多函数都有很好的效果ꎬ然而ꎬ有时泰勒展开对某些带极值的函数逼近的效果不尽如人意ꎬ本质原因是因为多项式级数的局限性.为此ꎬ我们可以考虑用分式来逼近函数ꎬ也就是所谓的分式逼近ꎬ一种常用的分式逼近方法为帕德逼近ꎬ帕德近似(Padeapproximation)是一种特殊的有理数逼近的一种方法ꎬ是一种非线性近似方法[3].帕德近似往往比截断的泰勒级数准确ꎬ而且当泰勒级数不收敛时ꎬ帕德近似往往仍然可行ꎬ以下列举了两种对数和指数的转换方式.这种方法比泰勒展开收敛速度更快.主要应用于计算机数学领域ꎬ但对于高中函数方面有一定的作用ꎬ学生和教师可以适当地了解一下ꎬ拓展自己的知识领域.ln(1+x)ʈ3x2+6xx2+6x+6xɪ(-1ꎬ1)ꎬexʈx2+6x+12x2-6x+12xɪ(-1ꎬ1)以第一题为例ꎬ其具体步骤如下:通过计算可得a=0.1e0.1=0.1ˑ0.12+6ˑ0.1+120.12-6ˑ0.1+12ʈ0.11051709c=-ln0.9=-3ˑ(-0.1)2+6ˑ(-0.1)(-0.1)2+6ˑ(-0.1)+6ʈ0.1053604.2.4背数法在高中数学阶段ꎬ熟记一些常见的特殊值也是必不可少的ꎬ对于一些题目的解答会带来不错的效果.下面根据题目进行变换ꎬ利用一些常见的数值带入比较其大小.常见的对数有:ln2ʈ0.693ꎬln3ʈ1.098ꎬln5ʈ1.609以真题为例ꎬ其具体步骤如下:对于c:进行转变-ln0.9=-ln910=ln10-ln9=ln2+ln5-2ln3ʈ0.106ꎬ对于aꎬb我们易知都是大于0.11ꎬ如何比较aꎬb?因为a中出现了eꎬ我们可以考虑同取对数ꎬlna=ln(0.1e0.1)=ln0.1+lne0.1=ln110+110=110-ln10=0.1-ln2-ln5ʈ-2.202ꎬlnb=ln19=-2ln3ʈ-2.196ꎬ故lnb>lnaꎬ因为f(x)=lnx在定义域中单调递增ꎬ所以b>a.综上:b>a>c.22背数法固然可行ꎬ但对于有些题目无法化简成特殊数的形式ꎬ所以此方法适合一部分题目ꎬ不适合全部比较大小的题目.3一题多解的意义通过观察可以看出比大小题目类型多ꎬ方法不唯一ꎬ每种方法都有优缺点ꎬ所以一题多解的应用意义重大.现阶段高中数学教学中ꎬ存在教学方法不合理的情况ꎬ从而限制了学生思维的开发ꎬ也不利于学生学习高中数学.比如题海战术ꎬ该学习的方式是让学生通过做大量的习题来熟悉并掌握相关知识ꎬ但这种学习方式却给学生造成了很大的学习负担和时间压力ꎬ甚至导致部分学生厌恶学习数学ꎬ认为数学是一门既浪费时间ꎬ又收获不大的科目.学生机械性地去做老师布置的题目ꎬ没有时间对其所做的题目进行认真思考和总结ꎬ导致对需要掌握的知识不深入不具体.此外ꎬ很多学生受到此类教学方法的影响ꎬ导致学生的学习方法也会有一定的限制.很多学生只寻求一种解题方法ꎬ就认为已经满足自己对此模块知识的掌握要求ꎬ并未认真考虑是否有其他简便快捷的解题方式[4].因此ꎬ一题多解的教学思路应当在高中数学教学阶段普及ꎬ同时让学生从中获得更大的收获.4一题多解ꎬ发散思维ꎬ提高能力高中数学新课标指出ꎬ培养学生的数学思维能力是全面培养数学能力的主要途径ꎬ数学是思维的体现ꎬ解决问题是学习数学的目的.发散思维是一种不依常规㊁寻求变异㊁从多方面寻求答案的思维方式.这种思维方式ꎬ不受现代知识的局限ꎬ不受传统知识的束缚ꎬ与创造力有着直接联系ꎬ是创造性思维的核心.培养发散思维能力既是培养学生创造力的重要环节ꎬ也是发展其个性的有效手段.在数学科目上ꎬ一题多解是训练㊁培养学生思维能力的一种行之有效的教学方式ꎬ是让学生跳出单一思维模式ꎬ多种角度㊁多个方位地审视㊁分析问题ꎬ从而达到解决问题的目的.它能充分调动学生自行解决问题的主动性㊁积极性ꎬ让学生全方位地思考解题的多种方法ꎬ不断开发解题潜能.用问题促进思维的发展即通过合理设计疑问ꎬ以促进学生自身思维多方向㊁多角度的发展.在训练发散思维时ꎬ教师要注意使设计的问题既达到了激疑目的ꎬ又具有一定的开放性.用变化求得发散思维.在课本习题的基础上ꎬ通过变式进行训练ꎬ努力挖掘教材知识的深度和广度ꎬ寻求思维的发散点ꎬ结合已学和拓展的知识ꎬ从不同角度出发ꎬ寻找题目的最优解.教师需精心设计每一堂课ꎬ通过一步步的变式探究ꎬ一步步的引导ꎬ使学生在课堂上处于一种探究㊁探索的状态ꎬ通过多角度探究达到训练学生发散思维的目的.教师需转变教学思路ꎬ注重学生讨论环节.在很多情况下ꎬ学生之间具有互相启发的作用ꎬ他们之间的相互交流沟通ꎬ可使解题思路得到有效的分享.为了促进学生学习进步ꎬ教师应当采用学生分组合作学习的方式ꎬ小组成员之间共同探讨㊁交流解答教师所布置的任务以及有几种方法可以解答题目等ꎬ将多个学生的思维整合到一起ꎬ再以小组为单位展开探讨.这种方式既能烘托学习氛围ꎬ又能激发学生的求知欲望ꎬ学生学习数学的热情高涨ꎬ从而提高学生的学习效率ꎬ达到全体学生相互帮助㊁相互促进学习的目的ꎬ同时加深学生对一题多解的学习方式ꎬ逐渐使其养成良好的学习习惯[5].总而言之ꎬ熟练运用一题多解和多解一题是学生高中阶段不可或缺的能力ꎬ教师需提高自身教学能力和教学水平ꎬ丰富自身知识领域ꎬ从而优化学生综合素质ꎬ提高解题效率.参考文献:[1]都亦.高中数学 一题多解 的学习心得[J].中国校外教育ꎬ2016(35):41-42.[2]何长斌.例谈高中数学习题课中的 一题多变㊁一题多解 教学策略[J].中学教学参考ꎬ2015(11):26.[3]赵鲁辉.高中数学教学中 一题多解 对学生思维能力的培养[J].中学数学ꎬ2019(19):86-87. [4]秦曾复ꎬ朱学炎.数学分析[M].北京:高等教育出版社ꎬ1991.[5]蒋翠云.padé逼近方法[J].阜阳师范学院学报(自然科学版)ꎬ1997(04):42-44ꎬ29.[责任编辑:李㊀璟]32。

新课标新教材新高考背景下的高中数学教学研究【摘要】在当前新时代的背景之下,高中新课程改革正在进入一个新的阶段,2022 年前全国普通高中将全面实施新课程、新教材。

这一改革政策的实施,必将对高中学校教育教学管理提出新的要求,带来新的挑战。

面对这一影响深远的高考制度改革,作为高中一线教师应该如何应对变革,是目前亟待解决的重要问题。

【关键词】新课标;新高考;高中数学;教学研究新高考政策的出台与实施,对高中教师提出了全新的挑战,教师要不断调整教学方式,以满足新高考要求和高中生的学习需求。

对于数学教师来说,其所面临的挑战更多,新高考的实施以及新教材的编写要求教师更加注重对学生学科核心素养的培养,要不断创新教学方法,逐步提高学生的数学能力与核心素养,帮助学生从容应对高考。

针对此,笔者在本文详细阐述了如何在新课程、新教材与新高考背景下开展数学课堂教学活动。

一、高中数学教学的现状和不足(一)课程内容实用性不强长期以来,高中数学教学内容注重教材内容,围绕高考大纲,大多数是以单纯的理论知识讲解为主,辅助一定的习题练习来完成。

存在教学内容与实际运用之间脱节的问题。

在即将到来的新高考时代,这样的教学模式在教学内容和整体思路上存在明显的僵化和滞后。

同时,数学教学与其他学科之间的沟通联系很少,没有很好地体现数学作为基础性学科的作用。

(二)教学方式创新性不强传统的课堂以教师讲授、学生接受为主,整个教学过程中,教师直接掌控课堂的内容和教学的进行,学生只是被动接受,师生的互动交流很少。

而对于数学这种理论性、抽象性很高的学科,这种一边倒的单向知识传输方式,很容易让学生产生疲劳厌倦情绪,进而逐步降低学习数学的兴趣和动力。

(三)训练方式灵活性不强目前的数学学科课后训练主要以题海战术为主,用大量的习题训练实现教学内容的巩固提高。

但这种机械性和重复性太强的训练方式,容易造成学生学习积极性和主动性的减弱,也会制约学生创造性思维的发展。

二、新课标新教材新高考背景下的高中数学教学研究(一)注重问题探究高中数学题目难度比较大、逻辑性比较强,学生仅仅依靠死记硬背公式、定理是无法灵活解决数学问题的,而是需要有技巧、有方法地分析数学问题,由此,教师需要注重问题探究,以此来激发学生的自主思考能力,养成良好的探究、思考习惯。

Teachinginnovation 教学创新Cutting Edge Education 教育前沿 223学习数学史 欣赏数学美——基于新课程数学教师提升“数学文化”素养的策略管见文/段尔超摘要:《普通高中数学课程标准(2017年版)》提出教师要注重在数学教学中数学文化的渗透,不断引导学生认识和感悟数学的科学价值、应用价值、文化价值和审美价值。

数学拥有璀璨而漫长的历史,站在历史的角度学习数学文化,教师将更能领悟会数学文化的本质;站在审美的角度学习数学文化,教师将更能感悟数学的文化价值、欣赏数学的美学价值。

关键词:数学史;数学文化;高中数学《普通高中数学课程标准(2003年版》中首次提出了高中数学教学要体现数学的文化价值的课程基本理念。

《普通高中数学课程标准(2017年版)》中进一步强调:数学教育承载着落实立德树人根本任务、发展素质教育的功能。

要引导学生会用数学眼光观察世界,会用数学思维思考世界,会用数学语言表达世界;培育学生的科学精神和创新意识,提升数学学科核心素养;要注重在数学教学中数学文化的渗透,不断引导学生认识和感悟数学的科学价值、应用价值、文化价值和审美价值。

并且首次在数学课程标准中提出了数学文化的概念:数学文化是指数学的思想、精神、语言、方法、观点,以及它们的形成和发展;还包括数学在人类生活、科学技术、社会发展中的贡献和意义,以及与数学相关的人文活动。

由以上可以看到高中数学教育理念的新变化:高中数学教学将越来越注重数学文化的渗透,并且把数学文化的考查纳入考试范畴,因此要不断加强引导学生崇尚数学的理性精神,认识和感悟数学的科学价值、应用价值、文化价值和美学价值。

以此发挥和落实数学课独特的育人功能,改变目前教师只为考试教,学生只为考试学的现状,从而落实立德树人的根本任务,培育科学精神和创新意识,提升数学学科核心素养。

显然,这样的数学教育要求,对数学教师特别是高中数学教师的自身专业素质提出了很高的要求。

中图分类号:G633.5一题激起千层浪——一道历史高考题引发的教学反思孟庆武(邳州市炮车中学江苏·邳州1221327)文献标识码:A文章编号:1672—7894(2012)08—0117—02摘要2011年江苏省高考历史试卷第22题突出了新课程的理念,对考生的理解能力、思维能力、语言表达能力等综合能力进行全面考查.注重思维结果和思维过程的并重.这势必将促进高中历史教学更关注培养学生的学习能力和人文素养。

作者希望通过对此题的分析.明确高考方向,发现学生答题存在的问题.反思我们的历史课堂.加强教学的针对性和实效性.提高历史复习效率和质量.促进学生全面健康发展。

关键词江苏高考试题试题评析课堂反思O ne Pr obl e m A r i s es L a ye r of W ave:R efl ect i ons o n a C o-H eg e E n t r an ce E xam i nat i onProbl em o n H i s t or y//M eng Q i ngw uA bs t r act Q ues t i on22i n201l J i angs u col l ege e n t ra nce e x a m—i nat i on hi st or y st r esse s o n t he c on c e pt of new cur r i cul um r ef or m.I t t est s s t udent s’com prehens i ve abi l i t y of und er s t andi ng abi l i t y,t hi n ki ng abi l i t y,l a ngua ge ski l l s,and ot he r com pr eh ens i ve abi l i t y,w h i ch w i l l na t ur al l y a r ouse t he at t ent i on t he cuhi vat—i on of st udent s’l ea rni ng abi l i t y and hum ani s t i c qual i t y i n hi gh s chool hi st or y t eachi n g.T hr ou gh t he anal ysi s of t he pr obl em,t he w r i t er hop es t o m ake cl ea r t he di r ec t i on of col l ege e n t r a nce exam,f i nd out t he pr obl em s i n st udent s’answ e ri ng,and r ef l ect s ou r pre s ent hi st or y cl ass,SO t o sⅡ℃n昏hen t he or i ent at i o n and ef f e ct i venes s of t ea chi ng,i m prove t he ef f i ci enc y and qual i t y of hi st or y r e vi e w,and pr om ot e st ude nt s’al l—r ound de ve l opm ent.K ey w or ds J i a ngsu col l ege e n t r ance e xam i na t i on pa pe r;pa pe r as ses sm e nt;c l as s r ef l ect i onA ut hor’S addr es s Paoche M i d dl e School of Pi z hou C i t y,221327,P i zhoudi angs u,C hi na1试题简析2011年的江苏高考第22题,首先提供历史学家陈旭麓的一段话做题序,在此基础上,试题呈现了三段文字材料,最后提出三个问题,其中第(3)问运用上述材料,结合所学知识,论证陈旭麓先生提出的观点。

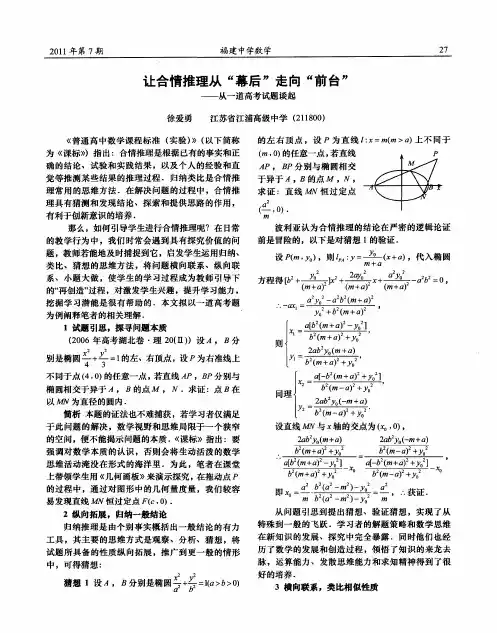

32十7擞-7(2008年第7期高中版)复习参考.合情推理:数学发现的源泉——由一道高考题谈起365400福建省宁化第一中学邱云著名数学教育家波利亚认为“合情推理是数学发现与创造的源泉”.在教育观念悄然发生变革的今天,合情推理已走进了高中数学新课程.《课标》指出:“合情推理是根据已有的事实和正确的结论、实验和实践的结果,以及个人的经验和直觉等推测某些结果的推理过程,归纳、类比是合情推理常用的思维方法.在解决问题的过程中,合情推理具有猜测和发现结论、探索和提供思路的作用,有利于创新意识的培养.”那么,如何引导学生进行合情推理呢?在日常教学中,经常会遇到具有探究价值的小问题,教师若能及时捕捉,启发学生运用归纳l、类比、猜想的思维方法,将问题横向联系、纵向拓展、小题大做,使学生的学习过程成为教师引导下的“再创造”过程,对激发学生兴趣、提升学习能力、挖掘学习潜能是很有帮助的,本文以一道高考题为例,感悟合情推理在问题探究中的魅力.1试题引思。

探寻问题本质(2007年高考湖南卷(理)第20题)已知双曲线善2一y2=2的左、右焦点分别为E、R,过点R的动直线与双曲线相交于A、曰两点.(1)若动点肘满足,,膪=一^+E雪+Fl D(其中D为坐标原点),求点肘的轨迹方程:(2)在石轴上是否存在定点C,使翻C舀为常数?若存在,求出点C的坐标;若不存在,请说明理由.筒析(1)略.(2)是一个具有探究价值的开放性问题,对学生的思维和运算能力有一定的挑战性,经分析探求,在膏轴上存在定点C(1,0),使翻C雪为常数一1.其实,此性质的获得并不依赖于双曲线的具体常数,运用的是研究直线和圆锥曲线位置关系的通法.若学习者仅满足于此问题的解决,数学视野和思维局限于一个狭窄的空间,便不能揭示问题的本质.《课标>提出:要强调对数学本质的认识,否则会将生动活泼的数学思维活动淹没在形式的海洋里.本题研究的是一种特殊双曲线的一个定点、定值性质.这种性质能否辐射到一般的双曲线,甚至其他圆锥曲线,是需要学习者追根溯源、挖掘探求的.2纵向拓展.归纳一般结论归纳推理是由个别事实概括出一般结论的有力工具,其主要的思维形式是观察、分析、猜想.将试题性质纵向拓展,推广到一般双曲线,可得猜想:猜想1已知双曲线与一告=l(口>o,6>o)的左、右焦点分别为E、R,过点E的动直线与双曲线相交于A、口两点,则在聋轴上存在定点C,使“曲为常数.波利亚认为“合情推理的结论在严密的逻辑论证前是冒险的”.以下是对猜想l的验证:由条件知R(c,0),c2=口2+62,设A(茗l,,,1),口(茹:,儿),C(m,0).当A曰不与髫轴垂直时,设过点R的直线他的方程为,,=_|}(石一c)(I|}≠±』L),r,,=蠡(髫一c),由净吾-t,得(62一口2蠡2)菇2+2口2尼2c石一口2c2后2一口262:O,则茗。

Educational Practice and Research在高中数学教学中,专题复习课教学能够根据学生的实际情况,解决学生的真问题。

专题复习课以充分了解相关教学内容、学生学情为基础,将一类数学问题的知识、方法进行建构,挖掘其蕴含的思想方法,使学生在原有认知上有新的升华,发展学生的数学核心素养。

在近几年的全国各省市高考数学试卷中,椭圆的定值定点问题多次出现,考查多个知识点,对分析问题、解决问题的能力以及数学运算能力都有较高要求。

教师在日常教学中应重视该专题内容的系统整理,形成解题策略,提升学生综合运用的能力,培养学生直观想象、逻辑推理、数学运算等核心素养。

下面以“椭圆中的定值定点问题专题复习课”的教学过程为例,说明如何进行专题复习课的教学。

一、分析学生学情,明确教学目标学生已经学习了椭圆的定义、几何性质等基本知识,以及直线与椭圆的位置关系相关内容,具备了一定的探究问题、分析问题和解决问题的能力,也具备了一定的运算能力。

但是学生对该专题内容———椭圆中的定值定点问题缺乏理解与认识,无法形成解题策略及思维网络,同时处理该专题内容需要有较强的问题分析能力、几何直观能力和运算能力,学生比较欠缺这些能力。

根据学生实际学情,明确本节专题课的教学目标:1.通过核心问题及问题串,引导学生经历———以“椭圆中的定值定点问题”为例温绍雄,尹兰(河北正定中学,河北石家庄050800)摘要:高中数学专题复习课是围绕课程主线设计,整体把握专题内容结构及学生认知,旨在解决学生真问题的一种教学模式。

以“椭圆中的定值定点问题”的教学实践为例,探讨如何在教学中设计、落实专题复习课,帮助教师深入理解核心素养背景下的高中数学教学,促进学生发展数学思维,提升数学核心素养。

关键词:教学模式;专题课;教学实践;定值定点问题中图分类号:G633.6文献标识码:A文章编号:1009-010X(2021)35-0044-05直观感知、操作确认,概括出椭圆中的定值定点问题的解题策略,提升学生数学抽象、逻辑推理核心素养。

且行且思,曲径通幽——记一次高考题探究

王慧

【期刊名称】《试题与研究(教学论坛)》

【年(卷),期】2013(000)035

【摘要】文章探究2012年北京理科卷中的解析几何题,先从题中条件之间的关系出发,采用特殊到一般的探究方法,步步推进,延伸了三点共线的条件,并将已知条件中的曲线方程由特殊形式拓宽为一般形式;而后逆向探究,因果互换,演变并证明新命题,即动点在一条定直线上运动的结论;再深入探究,放宽新命题中的条件,得到动点在一条定直线或圆锥曲线上运动的结论.

【总页数】2页(P57-58)

【作者】王慧

【作者单位】浙江省台州市黄岩区院桥中学

【正文语种】中文

【相关文献】

1.教研相伴且行且思——记我的一次基于课题研究的教研活动经历 [J], 王敏军

2.在探究中激发学生的运算潜能——记一道高考题的教学功能 [J], 崔志荣

3.在反思中探索在探索中创新——记一次解高考题的经历 [J], 孙芸;曹军

4.循序渐进透视本质——记一道高考题的探究历程 [J], 崔志荣;

5.诱思、探究、拓展,核心素养落地生根

——以一道高考题的教学为例 [J], 潘艳梅

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

心理学探新2013,V01.33,N o.5,438—443P S Y C H O L O G I C A L E X P L O R A T I O N高考数学试卷多维项目反应理论的分析及应用‘许志勇1,丁树良2,钟君1(1.天津市教育招生考试院,天津300387;2.江西师范大学计算机信息工程学院,南昌330022)摘要:高考数学学科试卷的试题综合性较强,一道试题通常考查多种能力属性,而基于单维性假设下的经典测量理论和传统的项目反应理论无法完成该种情形下试卷测量性能分析和考生作答表现分析。

本文以M I R T理论为基础,使用C O N Q UE S T软件为工具进行分析,可以获得试卷内部不同能力维度之间的相关以及考生不同维度的能力参数,为提升命题质量和改进教学提供了依据,表明M I R T具有很好的应用前景。

由于M I R T理论的复杂性以至于目前分析软件的不足制约其进一步的深入应用,这是今后应该深入研究的问题。

关键词:高考;数学能力;多维项目反应理论中图分类号:B841.2 文献标识码:A文章编号:1003—5184(2013)05—0438—061问题提出生能力和素质方面的考查,注重考查考生今后进入对于高考试卷进行测量陛能分析和考生作答表高校继续学习的潜能。

但是能力作为心理名词,是现分析,传统上通常使用经典测量理论作为基础,由顺利完成某种活动所必须的,并且直接影响活动效于该理论建立在物理测量的基础之上,其基本测量率的个性心理特征,其本身的复杂性和不确定性使模型表示为:Xi=t+E。

,其中置是个体i在测验中人们很难设计出清晰而又良好的规则,以及根据这所得的分数,正是个体的真分数,表示个体在测量属个规则将能力给予量化,影响着能力立意命题理念性(能力属性)上的水平,E是测验的误差(hrd&的深入推进,也影响着对考生能力掌握情况的评估。

Novick,1968)。

该测量模型所分析的基本单位是测随着MIRT的发展,为评估考生在各能力属性的作验总分,而不是个体在具体测验项目(试题)上的反答表现提供了可能。

深入重山复水,找寻柳暗花明——由一道高考题引发的思考摘要:本文从安徽省高考题目中的一道例题出发,在探究各种解决办法的同时找到以平面向量为载体,利用常见的平面向量加减法、平面向量基本定理以及平面向量共线定理等,得出条件相同时或不同时的同一种问题的解决办法。

目的以通过探究各种解决方法,夯实基础知识以及灵活运用以提高学生的探究数学方法的能力。

关键词:向量;数形转化;夯实基础;灵活运用纵观全国近几年的高考和会考数学试题,一直关注考查数学本质的东西,不少试题从小的视角出发进行较为深刻的思考,力求反映一个大的问题,说明一个大的观点。

例如,安徽省2009高考的填空题第14题,对于一部分学生来说解决起来是有一定难度的,而造成这种情况的主要原因是对基础知识的掌握以及灵活运用能力的一种欠缺。

如何加强对这方面的理解与掌握就成为我深刻思考的一个问题。

一、试题内容(2009年安徽省高考理科数学试题第14题)如图,给定两个长度为1的平面向量和,它们的夹角为.如图所示,点C在以O为圆心的圆弧AB上变动。

若其中,则的最大值是_________。

二试题解析从命题角度看,该题的命制基于“向量”,从向量的角度看,该题的基本模型是“数量积”。

命题者在此基础上进行了创新与整合,从而使问题具有了较高的难度与区分度。

问题的解决可从数与形两个角度进行探索。

利用坐标运算,实际上就是转化为代数问题,即向量问题坐标化。

解法一:可建立如下图所示的平面直角坐标系,则根据题意得:所以有最大值2此解法从已知出发利用向量的模与数量积的定义找到函数关系式,利用基本不等式求最值。

设,也可以在已知等式两边同乘的一个关系式,再乘一个也得一关系式,通过两方程消去得到关于角的三角函数利用三角函数性质解答本题。

解法三:利用向量的线性运算思路分析:利用几何运算就是充分利用加法和减法的几何含义,以及一些具有几何含义的式子,进行化简、转化向量的计算。

三、试题总结试题设计时都是以教材为蓝本,始终强调立足教材,站在纲外,题可在书外,根却在书中。

38福建中学数学2020年第12期1试题呈现23回归本源,立足教材2019年数学高考江苏卷第13题解法评析及教学思考朱阳帆江苏省扬中高级中学(212200)(2019年高考江苏卷•13、已知求sin(2a+彳)_tan atan(a+n)评析本解法是常规思路,分别用到了和角公式,倍角公式,同角的三角函数关系,计算量较大,而且考后和部分学生交流得知学生对用不同的正切算出了相同的答案有所怀疑,进行二次计算,浪费了时间.该题是对两角和与差的三角函数的考查,解决此类问题,需要用到一系列三角公式与变换:和角公式,倍角公式,同角的三角函数关系进行恒等变换,测试目标是应用公式,但需要整合,且经多个目标完成[1].笔者今年任教高三,考后与学生交流,发现有部分学生写了土寻这个答案,觉得有些可解法2tan atan atan(a+n)22-亍tan(a+—)232tan a+131-tan a /.3tan2a-5tan a-2_0,惜.本文给出第13题填空题的5种解法,并浅析出现土寻这个答案的原因,并就此题谈谈笔者在/.tan a_-1或tan a_2,3-41:.sin(2a+—)_-^-(sin2a+cos2a)高三复习教学时的拙见.2五种解法及评析—•(2sin a cos a+cos2a-sin2a)解法1tan atan(a+n)2322一2血一2一一一一2sin a cos a+cos2a-sin2a2•2cos a+sin atan a_一亍tan(a+—)_2tan a+131-tan a2tan a+1-tan2a1+tan2a1[21°当tan a_一一时,sin(2a+—)_——,3410tan a_2或-一3P2 2°当tan a_2时'sin(2a+4)_I?,sin a_巫5或-sin a2丘5sin(2a+n)cos a_5a/10 sin a_---,10顶cos a_-----10或-cos a10 5a/10sin a_-----103顶cos a_----10sin2a_—,cos2a_35评析解法2和解法1比较少了分类讨论的过程,其实教材必修四第一章练习题后有好几道三角函数化简求值的练习,最好的处理方式都是添加分母sin2a+cos2a然后把整个分式化成正切处理,这样避免讨论,所以无论是平时教学还是高三复习课都要以课本为主,教材是高三复习最好的资料.从代数角度看sin2a_-—5 sin(2a+—c4cos2a_—,5:~~~(sin2a+cos2a)_2102tan a+1-tan2a1+tan2a_-3和tan atan(a+n)2-2同解,所以也解释了为什么tan a算出来是不同值得到的确是同样的结果.2020年第12期福建中学数学39解法 3 •/ tan a =-—tan(a + n )sin a cos(a +—)23,2—,cos a sin(a + —迈.忑.22 sin a cos a 2 sin a即―.+近2 =——cos a sin a +---cos a 2 2dsin2a -1-cos2a 2二 4 2 =—2.宀 1 + cos2a 34 21 sin(2a + n ) -1 ,=2 ' r 2=—21sin(2a + n )+1 3亠 sin(2a + n ) 忑评析本解法是把正切都化成了正弦余弦后用二倍角公式化简后进行合一变形处理,合一变形在教材必修4课后链接上有详细介绍•对学生三角函数各种公式应用熟练程度以及代数变形能力要求较高,相较于解法1和解法2,解法3少掉了解一 元二次方程和分类讨论的过程,最后直接得出要求的代数式值.102t \ + 3t 2 = 0,_a /2t 1— t 2 =T ‘令 sin(a + n )cos a = t 1 , cos(a + )sin a = t 2 ,3迈t 1 =---,1 102近2 10/. t 1 +12 =返,即 sin(2a + —) = ^2 .1 2 10, r \ 4 10n <由①②③得{评析通过解法4发现可以通过代数变形直接得出所求代数式的值,那么可以想到能否对代数式进行拆角处理构造对称式,①和③对一些学生而言 想到并不困难,①展开有a 和a +占,所以对③进4行拆角处理,关键②的构造很难想到•解法5利用万能公式,当tan a = 2时,.tan a 4sin2a =------2—=—,1 + tan a 5- 1 - tan2 a 3cos 2a =---------- =——,1 + tan2 a 5sin(2a + —) = ^2 (sin 2a + cos 2a ) = ^^ ,4 2 10当 tan a = -1 时,sin2a = —tan a 2—=3 1 + tan 2 a 宀 1 - tan 2 a 4cos 2a =----------=—,1 + tan2 a 5sin(2a + —) = ^2 (sin 2a + cos 2a ) = ^24 2 1035• cos(a +—) ,解法 4 叫=-2,cos a sin(a + n )3-3sin a cos(a + —) = cos a sin(a + —),442cos a sin(a + 彳)+ 3sin a cos(a + n ) = 0 ①,匸,•兀 • < it 、 a 乂 sin — = sin(a +---a )= 一 ,4 4 2评析笔者认为三角函数万能公式是解决这道题目的最好解法,教材上也有万能公式的内容,但是局限于很多同行在讲授新课的时候都略过了万能公式或者稍稍一笔带过,或者在平时解题的时候很少讲授利用万能公式解题,所以学生应用万能公sin(a + n ) cos a -sin a cos(a + n ) = ~^~ ②,sin(2a + —) = sin(a +a + —).4 4式解决这道问题的少之又少.3可能出现±春的原因当学生算出tan a = 2或-—后,采取的策略是sin(2a +孑)=sin(a + —) cos a + sin a cos(a + —)③,44算出tan2a-—或 tan2a =3—,tan(2a +彳)=1 或tan(2a +—)=—,4 7sin(2a + n )cos(2a + n )1 sin(2a +=-或-------cos(2a + —)40福建中学数学2020年第12期-1,与同角的三角函数关系联立,并经历复杂的缩角过程,发现两个都可以保留,得到了土春这个答案,凭空多出来-菁•其实用tan a算出tan2a4的过程是不等价转换,因为tan2a_-3,tan2a_-3,用正切的二倍角公式tan2a_半二,可41-tan2a以得出tan a_2或-2或3或-3,产生了增根,所以sin(2a+中)_-春是由增根tan a_-2或-1产生的多余的解.4教学反思4.1教师研究教材,深度挖掘教材习题中的思想方法与三角恒等变化有关的计算问题是历年来江苏高考数学考查的重点,今年的第13题,属于中档题,但是研究本题的5种解法可以发现,好的解法(解法2,解法4)来源于教材习题的解法与章节补充内容,容易想到的解法(解法1)考查学生对公式运用的熟练程度与代数变形能力.所以对于整个高三的数学复习教学,还是要以教材为主,对于一些重要例习题,使用一题多解、一题多变的方式进行串讲,培养求异思维,促进能力形成,强化重点题型、重要方法的理解与领悟,起到触类旁通的作用.最后,对一些解法相同或相近题型,采用多题一解的收敛方式串讲,侧重对通性通法进行归纳总结,真正达到举一反三、事半功倍的教学效果.4.2要让学生重视教材,力求做到真正的师生一起“回归教材”根据笔者近几年的高三教学经验发现,目前高三数学复习往往有个误区,教师很重视教材,学生倒不是很重视,而是沉溺于各种题海无法自拔,注重解题技巧而忽略了对教材上本源题型的研究,对数学学习急功近利,实则高考的试题就是来源于教材习题的改编,教材的编写也汇集了无数数学人的智慧,上面的例题,习题,蕴含着朴实无华的数学思想方法和最本源的数学解题技巧.所以在平时的教学中,要在学生面前强调教材对高三数学复习的重要性,重做教材上的经典题目,领悟其中的数学思想方法与解题技巧,使教材习题与课外习题产生“共鸣,,.参考文献[1]渠东剑.素养视角下的2019年高考数学江苏卷分析[J].中学数学教学参考,2019(9):56-60(本文系镇江市“十三五”教育规划课题《镇江市高中数学老师数学素养的现状与调查》(课题编号:2017jy-128)阶段性研究成果之一)导数中隐零点问题的处理策略朱广智广东省东莞市第六高级中学(523420)在高考数学导数压轴题中,导函数的零点在解题过程中处于“咽喉”位置至关重要.研读近几年高考题,我们发现经常会碰到导函数具有零点但求解相对繁琐甚至无法求解的问题•此类问题我们称之为“隐零点问题”.面对这种问题,我们不必正面强求,可以将这个零点设而不求,然后谋求一种整体的转化和过渡,再结合其他条件,从而获得问题的解决方法.本文结合2018年高考导数压轴题,探究了这类问题的一般处理策略,并且把这种策略应用于往年高考题进行了有效验证.在本文最后对此类问题指出了相应的备考策略.1问题探究案例1(2018年高考全国皿卷•文21)已知函数f(x)_处节1•证明:当a>1时,f(x)+e>e x0.师生互动要证f(x)+e>0,即证ax2+x-1+ e x+1>0.设g(x)_ax2+x-1+e x+1(a>1),只要证[g(x)]mm>0即可.令g'(x)_2ax+1+e x+1_0,g'(x) _ 2ax+1+e x+1_0是一个超越方程,导函数g'(x)_ 2ax+e x+1的零点不可求,是一个隐零点.怎么处理导函数的零点不可求问题?处理此类隐零点问。