北海大陆架案,英文版

- 格式:doc

- 大小:31.50 KB

- 文档页数:2

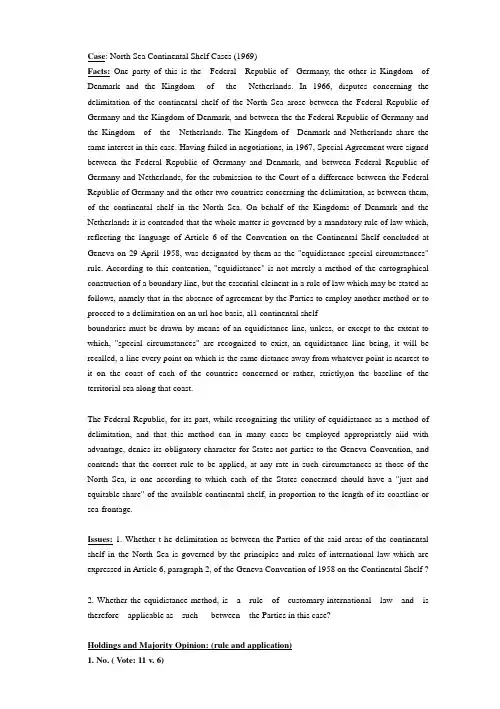

Case: North Sea Continental Shelf Cases (1969)Facts:One party of this is the Federal Republic of Germany, the other is Kingdom of Denmark and the Kingdom of the Netherlands. In 1966, disputes concerning the delimitation of the continental shelf of the North Sea arose between the Federal Republic of Germany and the Kingdom of Denmark, and between the the Federal Republic of Germany and the Kingdom of the Netherlands. The Kingdom of Denmark and Netherlands share the same interest in this case. Having failed in negotiations, in 1967, Special Agreement were signed between the Federal Republic of Germany and Denmark, and between Federal Republic of Germany and Netherlands, for the submission to the Court of a difference between the Federal Republic of Germany and the other two countries concerning the delimitation, as between them, of the continental shelf in the North Sea. On behalf of the Kingdoms of Denmark and the Netherlands it is contended that the whole matter is governed by a mandatory rule of law which, reflecting the language of Article 6 of the Convention on the Continental Shelf concluded at Geneva on 29 April 1958, was designated by them as the "equidistance-special circumstances" rule. According to this contention, "equidistance" is not merely a method of the cartographical construction of a boundary line, but the essential eleinent in a rule of law which may be stated as follows,-namely that in the absence of agreement by the Parties to employ another method or to proceed to a delimitation on an url hoc basis, al1 continental shelfboundaries must be drawn by means of an equidistance line, unless, or except to the extent to which, "special circumstances" are recognized to exist,-an equidistance line being, it will be recalled, a line every point on which is the same distance away from whatever point is nearest to it on the coast of each of the countries concerned-or rather, strictly,on the baseline of the territorial sea along that coast.The Federal Republic, for its part, while recognizing the utility of equidistance as a method of delimitation, and that this method can in many cases be employed appropriately aiid with advantage, denies its obligatory character for States not parties to the Geneva Convention, and contends that the correct rule to be applied, at any rate in such circumstances as those of the North Sea, is one according to which each of the States concerned should have a "just and equitable share" of the available continental shelf, in proportion to the length of its coastline or sea-frontage.Issues: 1. Whether t he delimitation as between the Parties of the said areas of the continental shelf in the North Sea is governed by the principles and rules of international law which are expressed in Article 6, paragraph 2, of the Geneva Convention of 1958 on the Continental Shelf ?2. Whether the equidistance method, is a rule of customary international law and is therefore applicable as such between the Parties in this case?Holdings and Majority Opinion: (rule and application)1. No. ( Vote: 11 v. 6)on behalf of Denmark and the Netherlands, it is contended that although the Federal Republic has never ratified the Geneva Convention after its signatory and is consequently not a party, the Convention is binding on the Federal Republic is another way-namely because, by conduct, by public statements and proclamations, and in other ways, the Republic has unilaterally assumed the obligations of the Convention; or has manifested its acceptance of the conventional régime; or has recognized it as being generally applicable to the delimitation of continental shelf areas. l t has also been suggested that the Federal Republic had held itself out as so assuming, accepting or recognizing, in such a manner as to cause other States, and in particular Denmark and the Netherlands, to rely on the attitude thus taken up. As regards these contentions, it is clear that only a very definite, very consistent course of conduct on the part of a State in the situation of the Federal Republic could justify the Court in upholding them; and, if this had existed-that is to say if there had been a real intention to manifest acceptance or recognition of the applicability of the conven- tional régime-then it must be asked why it was that the Federal Republic did not take the obvious step of giving expression to this readiness by simply ratifying the Convention. In principle, when a number of States, including the one whose conduct is invoked, and those invoking it, have drawn up a convention specifically providing for a particular method by which the intention to become bound by the régime of the convention is to be manifested-namely by the carrying out of certain prescribed formalities (ratification, accession), it is not lightly to be presumed that a State which has not carried out these formalities, though at al1 times fully able and entitled to do so, has nevertheless somehowbecome bound in another way. Indeed if it were a question not of obligation but of rights,-if, that is to say, a State which, though entitled to do so, had not ratified or acceded, attempted to claim rights under the convention, on the basis of a declared willingness to be bound by it, or of conduct evincing acceptance of the conventional régime, it would simply be told that, not having become a party to the convention it could not claim any rights under it until the professed willingness and acceptance had been manifested in the prescribed form.In conclusion, it would certainly not be possible to draw the positive inference that the Federal Republic, though not a party to the Convention, had accepted the régime of Article 6 in a manner binding upon itself, and the foregoing considerations lead the Court to hold that Article 6 of the Geneva Convention is not, as such, applicable to the delimitations involved in the present proceedings.2. No.(Vote: 11 v. 6)It is maintained by Denmark and the Netherlands that the Federal Republic, whatever its position may be in relation to the Geneva Convention, considered as such, is in any event bound to accept delimitation on an equidistance-special circumstances basis, because the use of this method is not in the nature of a merely conventional obligation, but is, or must nowbe regarded as involving, a rule that is part of the corpus of general international 1aw;-and, like other rules of general or customary international law, is binding on the Federal Republic automatically and independently of any specific assent, direct or indirect, given by the latter. This contention has both a positive law and a more fundamentalist aspect. As a matter of positive law, it is based on the work done in this field by international legal bodies, on State practice and on the influenceThe Court observes that In the light of this history, and of the record generally, it is clear that at no time was the notion of equidistance as an inherent necessity of continental shelf doctrine entertained.It would in the first places be necessary that the provision concerned should, at al1 events potentially, be of a fundamentally normcreating character such as could be regarded as forming the basis of a general rule of law. Yet in the particulnr form in which it is embodied in Article 6 of the Geneva Convention, and having regard to the relationship of that Article to other provisions of the Convention, this niust be open to some doubt. ln the first place, Article 6 is so framed as to put second the obligation to make use of the equidistance method, causing it to come after a primary obligation to effect delimitation by agreement. Such a primary obligation constitutes an unusual preface to what is claimed to be a potential general rule of law. Secondly the part played by the notion of special circumstances relative to the principle of equidistance as embodied in Article 6, and the very considerable, still unresolved controversies as to the exact meaning and scope of this notion, must raise further doubts as in the potentially norm-creating character of the rule. Finally, the faculty of making reservations to Article 6, while it might not of itself prevent the equidistance principle being eventually received as general law, does ndd considerably to the difficulty of regarding this result as having been brought about (or being potentially poysible) on the basis of the ConventionOther objective elements usually regarded as necessary before a conventional rule can be considered to have become LI general rule of international law might be considerable period of time, a very widespread and representative participation in the conventionIn the present case however, the Court notes that, even if allowance is made for the existence of a number of States to whom participation in the Geneva Convention is not open, or which, by reason for instance of being land-locked States, would have no interest in becoming parties to it, the number of ratifications and accessions so far secured is, though respectable, hardly sufficient.As regards the time element, the Court notes that it is over ten years since the Convention was signed, but that it is even now less than five since it came intoforce in June 1964, and that when the present proceedings were brought it was less than three years, while less than one had elapsed at the time when the respective negotiations between the Federal Republic and the other two Parties for a complete delimitation broke down on the question of the application of the equidistance principle.Except for the object element, the subject element-opinio juri s- must also be fulfilled to constitute a customary international law. Not only must the acts concerned amount to a settled practice, but they must also be carried out in such a way, as to beevidence of a belief that this practice is rendered obligatory by the existence of a rule of Iaw requiring it. The existence of a subjective element, is implicit in the very notion of the opinio juris sive necessitatis. The States concerned must therefore feel that they are conforming to what amounts to a legal obligation. The frequency, or even habitua1 cliaracter of the acts is not in itself enough. There are many international acts, e.g., in the field of ceremonial and protocol, which are performed almost invariably, but which are motivated only by considerations of courtesy, convenience or tradition, and not by any sense of legal duty.In this respect the Court follows the view adopted by the Permanent Court of International Justice in the Lotus case, as stated in the following passage, the principle of which is, by analogy, applicable almost word for word, nzutatis mutandis, to the present case (P.C.I.J., Series A,No. 10, 1927, at p. 28):"Even if the rarity of the judicial decisions to be found . . . weresufficient to prove . . . the circunistance alleged . . ., it would merelyshow that States had often, in practice, abstained from institutingcriminal proceedings, and not that they recognized themselves asbeing obliged to do so; for only if such abstention were based ontheir being conscious of having a duty to abstain would it be possibleto speak of an international custom. The alleged fact does not allowone to infer that States have been conscious of having such a duty;on the other hand, . . . there are other circuinstances calculated toshow that the contrary is true."Applying this dictum to the present case, the position is simply that in certain cases-not a great number-the States concerned agreed to draw or did draw the boundaries concerned according to the principle of equidistance. There is no evidence that they so acted because they felt legally compelled to draw them in this way by reason of a rule of customary law obliging them to do so-especially considering that they might have been motivated by other obvious factors.The Court accordingly concludes that if the Geneva Convention was not in its origins or inception declaratory of a mandatory rule of customary international law enjoining the use of the equidistance principle for the delimitation of continental shelf areas between adjacent States, neither has its subsequent effect been constitutive of such a rule; and that State practice up-to-date has equally been insufficient for the purpose.。

国际公法02_0001试卷总分:100 测试时间:60单项选择题多选题案例讨论题一、单项选择题(共25 道试题,共50 分。

)1. 地面国家为了维护本国旳经济利益,有权保留()。

A. 国内运送权B. 飞行专属权C. 机场旳建造权D. 航行资料专有权2. 英国旳()在1623年写成旳《闭海论》中,反对格老秀斯旳海洋自由论点,提出英国有权占有其周围旳海洋。

A. 格老秀斯B. 赛尔登C. 宾刻舒克D. 真蒂利斯3. 我国采用()措施划定领海基线。

A. 正常基线法B. 直线基线法C. 自然基线法D. 几何直线法4. 根据1971年《赔偿责任公约》旳规定,发射国对其发射旳空间实体在( )导致旳损害应负有赔偿旳绝对责任。

A. 在地球表面以外旳地方B. 地球表面C. 月球表面D. 公海5. 人类旳第一次外空活动是()。

A. 前苏联发射第一颗人造卫星B. 美国宇航员乘宇宙飞船遨游太空C. 美国宇宙飞船飞入太空D. 美国宇航员登上月球6. 公海自由制度意味着公海是( )。

A. 全人类旳共同财富B. “无主物”C. 国家不享有任何权利旳海域D. 国家享有主权权利旳海域7. 重于空气旳飞机载人飞行成功是()。

A. 1923年B. 1783年C. 1923年D. 1957年8. 目前确立外层空间法旳最重要旳公约是( )。

A. 营救协定B. 赔偿责任公约C. 东京协定D. 外层空间公约9. 沿海国对违反其法律规章旳外国船舶可在公海上行使()。

A. 登临权B. 紧追权C. 执法权D. 袭击权10. 国际法上旳无害通过制度合用于( )。

A. 内水B. 领海C. 毗连区D. 专属经济区11. 马六甲海峡是()。

A. 领峡B. 公海海峡C. 内海峡D. 自由海域12. 除群岛国旳情形外,领海基线向陆一面旳海域叫做()。

A. 内陆水B. 领海C. 内水D. 毗连区13. ()是指以海水退潮时离海岸最远旳那条线做为领海旳基线。

A. 正常基线法B. 直线基线法C. 折线基线法D. 几何直线法14. 将“飞行中”定义为航空器从装载完毕,机舱外部各门均已关闭时起,直至打开任一机舱门以便卸载时为止旳公约是()。

突尼斯、利比亚大陆架案一概况突尼斯与利比亚是濒临地中海的相邻国家。

七十年代初期,两国在各自规定的大陆架区域内颁布石油勘探和开发许可证,结果在距海岸约50海里的一个区域内出现重叠要求。

1977年6月10日,突尼斯与利比亚签署了一项特别协定,将争端提交国际法院,请求国际法院:(1)就两国之间佩拉贾地段(Belagian Block)的大陆架分界线可适用的国际法原则和规则作出判决。

在作出判决时,法院要特别考虑公平原则,该区域的特殊情况以及第三次海洋法会议所认可的新趋向;(2)明确提出将上述原则和规则适用于本案特殊情况的实际方法,以便两国专家毫无困难地划定该区域的大陆架界线。

1982年2月24日,国际法院以10票赞成、4票反对作出判决(见后图)。

二判决的内容(一)适用原则1.陆地控制海洋原则对海底区域的排它性权利属于沿海国。

海岸与近海岸水下区域的地理关系是沿海国法律权利的基础。

就如国际法院在北海大陆架案所阐明的,大陆架是一个法律概念。

在这一概念中,适用的原则是陆地控制海洋的原则。

在爱琴海大陆架案中,本法院强调,根据国际法,只是由于沿海国对陆地拥有主权,勘探与开发大陆架的权利才在法律上附属于它。

简言之,大陆架权利在法律上既来源于又自动附属于沿海国的领土主权。

就如在自然延伸概念中所阐明的那样,国家领土的海岸是对毗连海岸的海底区域享有所有权的决定性因素。

海床与沿海国领土的毗连一直是决定海底区域法律地位的最主要标准(第73段)。

2.自然延伸原则本案两当事国都同意把作为陆地领土自然延伸的大陆架基本概念视为大陆架划界的主要标准(第36段),并同意划界应按下列方式进行:通过协议,按照公平原则,并考虑到所有相关情况,以使每一个国家得到构成其陆地领土向海中和海底的自然延伸的全部大陆架部分,并且不侵占另一国陆地领土的自然延伸(第37段)。

在这一思想指导下,双方对自然延伸的性质作出了不同解释(第38-40段)。

然而,在北海大陆架案中提出自然延伸的地理和其它物理情况与本案的不同,自然延伸概念过去是、现在仍然是必须放在习惯法和国家实践范畴内考察的一个概念。

国际公法案例分析北海大陆架案这一争端最开始源于19世纪末英国殖民时代,在西沙群岛和南沙群岛上的部分岛屿上建旗并宣称海洋领地。

越南以历史和地理因素为基础,对南沙群岛提出领土主张,并将其划入自己的行政区域。

中国则主张对南沙群岛以及西沙群岛的领土主权拥有合法的历史和地理依据。

北海大陆架案于2024年由菲律宾提起。

菲律宾政府提出请求,要求国际法院就菲律宾与中国之间南海争端的领土及海洋划界问题进行裁决。

由于这一案件牵涉到多个国家的海域及领土主权争议,因此引起国际社会广泛关注。

关于北海大陆架案的判决于2024年7月12日下达,裁决结果包括以下几个方面:首先,国际法院确认南沙群岛以及西沙群岛是无人居住的岩石,而不是属于“有权居民的岛屿”。

后者维持12海里的领海范围。

这一裁决使得南沙群岛和西沙群岛在南海划分中的相关权益受到了限制。

其次,国际法院认定中国在对南沙群岛和西沙群岛采取行动时,违反了菲律宾排他性经济区(EEZ)的权利。

具体来说,菲律宾有权在其EEZ 内开展渔业资源的开发和管理,而中国对该区域的渔业资源采取了控制措施,这被认定为违反国际法。

此外,国际法院鉴别了南沙群岛和西沙群岛周边海域的领土并划出了相关的划界线。

但是,国际法院也同时明确指出,其判决并没有对相关领土和划界提出具体的请求,裁决结果不会影响各方在有关领土和海域的所属权上的主张。

北海大陆架案在国际公法领域具有重要意义。

此案中,国际法院透过对相关岛屿地理和历史的考量,对有关领土的归属和海域划界做出了判决。

而这一判决结果不仅对中菲两国有重要影响,也对其他南海周边国家的相应领土和海域主张产生了指导性意义。

然而,需要指出的是,北海大陆架案虽然为争端各方提供了一个国际法的判决结果作为参考,但是此案的裁决并不具有强制执行力。

因此,各方需要通过对话、协商以及多边合作来解决南海争端,旨在寻求一个可持续、和平和合作的解决方案。

国际公法案例分析(七):湖广铁路债券案(范文二篇)(实用版)编制人:______审核人:______审批人:______编制单位:______编制时间:__年__月__日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的实用资料,如工作计划、工作总结、个人总结、汇报体会、策划方案、事迹材料、申请书、演讲稿、主持稿、其他资料等等,想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of practical materials for everyone, such as work plans, work summaries, personal summaries, report experiences, planning plans, deeds materials, application forms, speeches, hosting drafts, and other materials. If you want to learn about different data formats and writing methods, please stay tuned!国际公法案例分析(七):湖广铁路债券案(范文二篇)本店铺为你整理了多篇国际公法案例分析(七):湖广铁路债券案(范文二篇),希望对您的工作学习有帮助,您还可以在本店铺找到更多相关《国际公法案例分析(七):湖广铁路债券案(范文二篇)》范文。

北海大陆架案联邦德国于1964年和1965年分别与荷兰、丹麦缔结协定,解决了近海岸的 大陆架划界问题,即从海岸到海面 25-30 公里之处的大陆架采用等距离线的方 法加以划定。

但在这些线以外的大陆架的划界问题上, 三国之间则无法达成协议, 荷兰和丹麦主张根据 1958 年《大陆架公约》第六条规定的等距离原则划出,该 两国认为虽然德国当时不是该条约的当事国,但仍然有义务接受该条约规定的 “等距离-特殊情况”方法划界义务,因为该方法使用的义务不但是一项条约义 务,而且是一项国际习惯规则。

与此相反,德国认为,在国际习惯国际法中没有 “等距离线”这样一条原则,按照这种方法划界对于德国来说也很不公平,因为 德国的海岸线是凹入的,从其两端划出的等距离线会交叉形成一个很小的三角 形。

1967年联邦德国分别与荷兰和丹麦缔结协议,将该争端提交国际法院解决。

三国争议的法律问题为: 在划分属于这三个国家的北海大陆架的区域时应适 用什么样的国际法原则和规则?法院首先审查了荷兰和丹麦提出的观点:即在 1958 年《大陆架公约》缔结 之前就已经存在“等距离线”国际习惯法规则。

法院认为:1958 年公约对于该 条款的确定完全是根据“国际法委员会”提出的草案,而国际法委员会是带着相 当大的犹豫提出它的,某种程度上是以试验为基础的,充其量是拟议法,而完全 不是根据现行的国际习惯法或国际习惯正在形成的规则。

因为公约中关于等距离 线划界的第六条的规定是允许保留的条款之一。

而一般或习惯国际法对国际社会 所有成员都有同等的效力,不允许任何成员根据自己的意志来单方面排除其效 力。

法院同样驳回了两国提出的“1958 年公约缔结之后,已经形成了等距离一 般国际法规则”的观点。

认为一项造法性的条款,虽然其起源是协定性的,但可 以构成一项法律确信而最终进入一般国际法规范的范畴。

但 1958 年公约第六条 规定的“等距离原则”并没有取得这样的结果而演变为一项国际习惯法规则。

1.??3.湖广铁路债券案案情中国清末预备修建的湖广铁路是指“湖北、湖南两省境内的粤汉铁路”和“湖北省境内的川汉铁路” 。

因这两线铁路都在湖广总督的辖区范围内,故称“湖广铁路”。

......................... ..............................................另外,美国司法部向阿拉巴玛州地方法院提出了“美国利益声明书”,要求法院考虑舒尔茨和鲁宾逊的声明,考虑美国利益支持中国的申辩。

在美国政府的干预下,法庭重新审理了此案,作出新的决定,撤销了原来的判决,驳回了原告的诉讼。

之后原告又向美国联邦第十一巡回法院提起上诉和要求美国最高法院重新审理,未获成功,致使此案于1987年3月9日告终。

问题(1)中华人民共和国是否在美国享有豁免权?为什么?(2)美国1976年的《国有主权豁免法》是否适用湖广铁路债券案?为什么?(3)为什么说湖广铁路的债券是恶债?中华人民共和国政府是否有义务继承?为什么?提示:答题框内不能输入超过2000个字符。

如果超过2000字符,请使用附件上传功能。

答:1、中华人民共和国在美国享有豁免权。

这是因为,国家主权豁免是国际法的一项重要原则,其根据是联合国宪章所确认的国家主权平等原则。

国家与国家之间是完全独立和平等的,任何一个国家不能对另一个国家行使管辖的权利,一个国家的法院没有经过国家同意,不能受理以外国国家作为诉讼对象的案件。

中国作为一个主权国家无可非议地享有司法豁免权。

2、美国1976年的《国有主权豁免法》不适用湖广铁路债券案。

这是因为,美国地方法院以一个主权国家作为被告诉讼,行使管辖权,作出缺席判决甚至以强制执行其判决相威胁,这是完全违反国家主权平等的国际法原则,违反联合国宪章。

对于这种将美国国内法和美国法院的管辖强加于中国,损害了中国主权,损害中国民族尊严的行为,中国政府理应坚决拒绝。

现在,本案由于中国坚决站在维护国家主权的立场上,坚持国际法的原则,最后并没有有按照美国法院的"缺席判决"执行。

国际公法作业(案例分析)中文题目:荷兰诉比利时——默兹河水改道案外文题目:Holand v. Belgium —— Case Cocerning on the Meuse River Diversions荷兰诉比利时——默兹河水改道案Holand v. Belgium —— Case Cocerning on the Meuse River Diversions一、案情:默兹河源出法国,流经比利时东部和荷兰南部,然后从北海出口。

比利时与荷兰于1863年5月12日签订了一项条约,建立管理默兹河水流改道系统以便让水流注入航行运河和灌溉运河。

这条约的主要目的是解决南威廉斯运河(从马斯特里赫特到波斯勒杜克的运河)的水流过速的问题。

解决的方法是:提高该运河的水位,在马斯特里赫特处开一条新的入水口,规定须降低的水量,扩大默兹河汇合部分的工程规划。

1863年条约的目的是解决两国自19世纪以来因这条河而引起的争端,但20世纪后,这条运河已需要大力修建或建造新运河才能适应两国商业发展的需要了。

1925年,两国签订一项新条约,拟解决由于兴建新工程而引起的争端。

但这项新条约没有得到荷兰批准。

接着,双方就分别在本国境内的河段兴建大规模的工程。

比利时在列日和安特卫普之间建造阿尔贝运河、蒙新大坝和尼尔哈伦水闸;荷兰在马斯特里赫特和布拉赫特之间建造朱利安娜运河、博格哈伦大坝和波斯卓维尔德水闸。

双方互相指责,认为对方利用默兹河的水兴建的新运河和水利工程违反了1863年的条约。

因比利时和荷兰均已声明接受国际常设法院的强制管辖,荷兰便于1936年8月1日向国际常设法院递交请求书,状告比利时所兴建的工程违反1863年的条约义务,请求国际常设法院裁断。

比利时政府反对荷兰的诉讼主张并提出反诉。

双方都指责对方违反条约义务。

国际常设法院受理了这个案后,对案情进行审理,并在1937年6月28日作出判决。

二、当事人诉求:在诉讼中,荷兰提出了四点主张:(1)比利时无权在马斯特里赫特下游开凿一条利用默兹河河水灌注的运河,因为根据1863年条约第一条,在马斯特里赫特旁建造的进水口是流入其下游各运河的唯一的供水口。

国际法案例分析一、隆端古寺案隆端古寺位于扁担山脉的一个隆起的高地上,它构成泰国与柬埔寨之间边界的一部分。

根据1904年2月13日暹罗(当时泰国称为暹罗)和法国(当时柬埔寨是法国的保护地)之间的一项条约的规定,双方同意这一点上的边界线,应沿着分水岭线划出。

为进行实地划界而设立了一个混合委员会。

当时泰国政府委托一个法国调查队绘制该地区的地图1908年,地图在巴黎出版,同时也将也图送交泰国政府。

在地图上明确标出了隆端古寺位于柬埔寨一边,但泰国政府。

未表明任何异议(直到1935年以前)。

后业,法国政府获悉泰国把其看守人安置在寺内,于1949年和1950年向泰国政府提出多次抗议照会,终未得到回答。

1953年柬埔寨获得独立后,新政府企图在该地区建立权力机关都没有成功。

之后,柬泰双方又经过多次谈判而失败。

1959年10月6月,柬埔寨政府向国际法院提起诉讼,请求国际法院宣告隆端古寺的领土主权属于柬埔寨,泰国应撤退它驻扎在古寺遗址的武装部队。

1960年5月23日,泰国政府对国际法院的管辖权提出了初步反对主张。

1961年6月26日,国际法院对该案进行了审理,驳回了泰国提出的初步反对意见。

1962年6月15日,法院对案情实质作出了判决。

法院以9票对3票判定隆端古寺是在柬埔寨境内,而泰国有义务撤回驻在该地区的一切军事人员和民事人员。

法院还以7票对5票判明泰国应将其在占领时期从寺内搬走的一切物品归还柬埔寨。

本案涉及国际法的问题有以下两方面:(一)涉及国家领土主权问题泰国与柬埔寨之间的争论点,主要是隆端古寺及其周围的土地的主权是属于哪一国。

泰国认为法国于1908年出版的地图不是混合委员会所制,它有严重错误,如果根据真正的分水岭划出的边界线就应把该寺的地区划在泰国一边。

但是,国际法院在审理该案中,认为真正的问题是,泰柬双方是否已接受了这张地图上指出的边界线。

从实际看,泰国接受这张地图和地图上指出的边界线。

从实际看,泰国接受这张地图后,当时的暹罗和之后的泰国政府对此并未作过任何反响,未作过任何追究,也未发现因犯过任何错误而可使其“同意”变为无效。

国际公法案例分析(一):北海大陆架案一、本案的主要案情:西德与丹麦,荷兰在北海大陆架的划界问题上发生了争执.上述国家曾于1964年12月1日签订了《德荷条约》和1965年6有9日签订了《德丹条约》.在这两个条约中确定了彼此间的部分边界线,即从海岸到海面25里至30里外,主要适用等距离原则划出.但他们无法就这些点以外的边界线达成任何协议.因为,西德认为,在习惯国际法中没有等距离原则,而且用这种方法划分北海大陆架疆界对西德来说是极不公平的.由于西德的海岸是凹形的,其海岸线向内弯曲很大,如果按照等距离原则来划分大陆架对它很不利,只能给予它较为狭窄的大陆架区域,面积仅占北海海床的5%,而丹麦和荷是同则分别占10%11%.西德声称,等距离原则只有在直线海岸线的情况下才符合这种要求,否则,便属于特殊情况.而丹麦和荷兰则坚持适用等距离原则.1966年三国进行了进一步的谈判而未能使问题获得解决.1967年2月20日,西德分别同丹麦,荷兰签订特别协定,将划分北海大陆架的争端提交国际法院解决.当事国要求国际法院指明应适用的国际法原则和规则,并承诺将按照国际法指明的原则规则来协商划界.国际示院将两案的诉讼结合起业,虽然从表面上看两案保持独立,但由于结论相同,所以法院对两案只作出一个单一的判决.1969年2月20日,法院以11票对6票判定,西德没有义务在划分大陆架时接受等距离原则.划界应考虑到一切有关情况,依照公平原则,通过协议来划定,使构成当事国陆地领土海底自然延伸部分的大陆架归其所有.与此同时,法院也未接受西德的论点。

二、本案涉及国际法的主要问题是在相邻国家之间的大陆架划界应遵循的原则(一)等距离原则不是大陆架划界一项习惯国际法规则国际法院在判决中并未接受西德以其特定形式提出的论点,驳回了它要分得"公正和公平的一份"的要求,因为划界不等于把一共同的大陆架瓜分,而只是在相互关系上公平地确定现存的本国大陆架的边界.法院在判决中也否定了丹麦和荷兰关于该项划界应依1958年的日内瓦《大陆架公约》第6条中的等距离原则加以解释的论点,因为西德未批准这一公约,在法律上并不受第6条规定的约束.况且,等距离原则并非划分大陆架界线固有的原则.在两个或两个以上的国家相互接壤的同一个大陆架区域时,不得单独使用一种几何学的方地,若利用等距离法在两个相向的海岸之间划出中间线时,在正常情况下,这种方法能把这块大陆架公平划分,若把这种方法用在两侧边界时,在某种沿岸地形结构(凹面形海岸线即海岸的一些基点突出)下,该方法同很有可能把边界线推向被认为是其他国家领土自然延伸部分的两侧海区.所以,等距离的划界方法并不是必须遵守的,也没有在一切情况下都必须遵守其它单一的划界方法,所以在划界时应考虑到一切有关情况.(二)公平原则是划分大陆架疆界的原则1958年《大陆架公约》第6条所指的原则——即相邻国家按等距离原则来划界,这个原则不是一项习惯国际法规则,这是因为(1)批准的国家尚属有限;(2)公约允许对第6条保留;(3)除公约外以及在签订该公约以后,没有普遍和实际统一的实践说明了这一原则已取得普遍的承认.因此,没有任何证据证明,一定有义务使用等距离原则来划分相邻国家之间的大陆架疆界.如果不顾现实情况,硬把等距离原则适用于某些地理环境,那就可能导致不公平.法院在判决本案中提出了按公平原则划分大陆架的疆界,对大陆架划界的发展产生了重要的作用,得到了广大沿海国家,特别是第三世界国家的重视.在第三次海洋法会议上通过的《海洋法公约》中确立了根据公平原则来对大陆架的划界,从而成为一个被普遍接受的基本规则.在此,该公约所强调的"公平"二字,它不仅指必须采公平的划界方法,更重要的是要达到公平的结果,这种结果不是意味着有关国家不顾一切情况的平分,而是要维护大陆架同陆地领土的自然延伸关系的事实,并使这一事实变成法律事实.由于国际法院在判决本案中提出的依公平原则划界的原则,也就否定了等距离原则作为强制性习惯国际法规则的主张.国际法院作出判决后,西德,丹麦和荷兰三国经过谈判,于1971年1月28日,分别签订了西德,丹麦,荷兰三边议定书.根据三边议定书,西德与丹麦,西德与荷兰签订了双边条约,分别调整了彼此在北海的大陆架疆界,从而使西德同丹麦,荷兰之间的大陆架划界争端获得解决。

国际公法案例分析(一):北海大陆架案欧阳光明(2021.03.07)一、本案的主要案情:西德与丹麦,荷兰在北海大陆架的划界问题上发生了争执.上述国家曾于1964年12月1日签订了《德荷条约》和1965年6有9日签订了《德丹条约》.在这两个条约中确定了彼此间的部分边界线,即从海岸到海面25里至30里外,主要适用等距离原则划出.但他们无法就这些点以外的边界线达成任何协议.因为,西德认为,在习惯国际法中没有等距离原则,而且用这种方法划分北海大陆架疆界对西德来说是极不公平的.由于西德的海岸是凹形的,其海岸线向内弯曲很大,如果按照等距离原则来划分大陆架对它很不利,只能给予它较为狭窄的大陆架区域,面积仅占北海海床的5%,而丹麦和荷是同则分别占10% 11%.西德声称,等距离原则只有在直线海岸线的情况下才符合这种要求,否则,便属于特殊情况.而丹麦和荷兰则坚持适用等距离原则.1966年三国进行了进一步的谈判而未能使问题获得解决.1967年2月20日,西德分别同丹麦,荷兰签订特别协定,将划分北海大陆架的争端提交国际法院解决.当事国要求国际法院指明应适用的国际法原则和规则,并承诺将按照国际法指明的原则规则来协商划界.国际示院将两案的诉讼结合起业,虽然从表面上看两案保持独立,但由于结论相同,所以法院对两案只作出一个单一的判决.1969年2月20日,法院以11票对6票判定,西德没有义务在划分大陆架时接受等距离原则.划界应考虑到一切有关情况,依照公平原则,通过协议来划定,使构成当事国陆地领土海底自然延伸部分的大陆架归其所有.与此同时,法院也未接受西德的论点。

二、本案涉及国际法的主要问题是在相邻国家之间的大陆架划界应遵循的原则(一)等距离原则不是大陆架划界一项习惯国际法规则国际法院在判决中并未接受西德以其特定形式提出的论点,驳回了它要分得"公正和公平的一份"的要求,因为划界不等于把一共同的大陆架瓜分,而只是在相互关系上公平地确定现存的本国大陆架的边界. 法院在判决中也否定了丹麦和荷兰关于该项划界应依1958年的日内瓦《大陆架公约》第6条中的等距离原则加以解释的论点,因为西德未批准这一公约,在法律上并不受第6条规定的约束.况且,等距离原则并非划分大陆架界线固有的原则.在两个或两个以上的国家相互接壤的同一个大陆架区域时,不得单独使用一种几何学的方地,若利用等距离法在两个相向的海岸之间划出中间线时,在正常情况下,这种方法能把这块大陆架公平划分,若把这种方法用在两侧边界时,在某种沿岸地形结构(凹面形海岸线即海岸的一些基点突出)下,该方法同很有可能把边界线推向被认为是其他国家领土自然延伸部分的两侧海区.所以,等距离的划界方法并不是必须遵守的,也没有在一切情况下都必须遵守其它单一的划界方法,所以在划界时应考虑到一切有关情况.(二)公平原则是划分大陆架疆界的原则1958年《大陆架公约》第6条所指的原则——即相邻国家按等距离原则来划界,这个原则不是一项习惯国际法规则,这是因为(1)批准的国家尚属有限;(2)公约允许对第6条保留;(3)除公约外以及在签订该公约以后,没有普遍和实际统一的实践说明了这一原则已取得普遍的承认.因此,没有任何证据证明,一定有义务使用等距离原则来划分相邻国家之间的大陆架疆界.如果不顾现实情况,硬把等距离原则适用于某些地理环境,那就可能导致不公平.法院在判决本案中提出了按公平原则划分大陆架的疆界,对大陆架划界的发展产生了重要的作用,得到了广大沿海国家,特别是第三世界国家的重视.在第三次海洋法会议上通过的《海洋法公约》中确立了根据公平原则来对大陆架的划界,从而成为一个被普遍接受的基本规则.在此,该公约所强调的"公平"二字,它不仅指必须采公平的划界方法,更重要的是要达到公平的结果,这种结果不是意味着有关国家不顾一切情况的平分,而是要维护大陆架同陆地领土的自然延伸关系的事实,并使这一事实变成法律事实.由于国际法院在判决本案中提出的依公平原则划界的原则,也就否定了等距离原则作为强制性习惯国际法规则的主张.国际法院作出判决后,西德,丹麦和荷兰三国经过谈判,于1971年1月28日,分别签订了西德,丹麦,荷兰三边议定书.根据三边议定书,西德与丹麦,西德与荷兰签订了双边条约,分别调整了彼此在北海的大陆架疆界,从而使西德同丹麦,荷兰之间的大陆架划界争端获得解决。

《国际公法》第二次作业题库(案例)《国际公法》第二次作业题库:案例讨论题1. 北海大陆架案1966年,以联邦德国为一方,以丹麦和荷兰为另一方,就他们之间在北海的大陆架划界问题发生了争端。

欧洲北海自1959年在荷兰近岸地区发现大型天然气田后,引起各国对北海大陆架油气田勘探开发的重视。

1963—1966年,北海5个沿岸国(英国、挪威、丹麦、荷兰、联邦德国)先后公布了本国关于大陆架的法令,并陆续进行了一系列双边划界活动。

其中,联邦德国与荷兰、丹麦的大陆架划界拖得最久。

虽然联邦德国与荷兰在1964年12月1日,与丹麦在1965年9日分别订有双边协定,但只解决了两国间近海岸部分的大陆架分界线,即从海岸到海面25海里至30海里之处的分界线,主要适用等距离原则划出;而这些点之外伸向北海中心的分界线则无法达成任何协议。

产生僵局的原因是:丹麦和荷兰坚持整条边界线应采用1958年《大陆架公约》第6条规定的等距离原则划出。

他们认为,不论德国与该公约的关系如何(德国不是该公约缔约国),德国有义务接受以“等距离—特殊情况”方法为基础划界,因为该方法的使用不仅仅是一项条约义务,而且是习惯国际法的一项规则。

与此相反,德国认为,在习惯国际法中没有等距离线这样的原则,而且用这种方法划分北海大陆架疆界对它来说是极不公平的。

因为德国的海岸线是凹入的,从其两端划出的等距离线会交叉,这将使德国的大陆架成为一个小得不成比例的三角形。

1966年3月31日,荷兰与丹麦就它们之间的大陆架分界线达成协议。

该分界线以等距离原则为基础,始于一条将英国的大陆架与北海东半部分离的疆界上的一点,延伸至联邦德国海岸外的一点,这样就阻止了联邦德国将其大陆架展至北海中部与英国的大陆架界线相接。

1967年2月,联邦德国分别同丹麦和荷兰订立特别协定,将划分大陆架的争端提交国际法院解决。

这两个协议请求法院判定:“在划分属于这三个国家的北海大陆架的区域时应适用什么国际法原则和规则……”并承诺在此之后按照法院指明的原则和规则划界。

国家开放大学一网一平台电大《国际法》形考任务2网考题库及答案一、单项选择题(共25道试题,共50分。

)1.O于1609年发表了《海洋自由论》,论证了海洋不得为任何国家占有,也不应为任何国家控制,而应为各国自由利用。

【正确答案】格老秀斯2.第一次海洋法会议于O年在日内瓦召开。

【正确答案】19583.过境通行制度适用于0。

【正确答案】国际航行的海峡4.第一次确立了国家领空主权原则,奠定了航空法的基石的公约是)。

【正确答案】巴黎公约5.沿海国在大陆架上有Oo【正确答案】铺设海底电缆和管道的自由6.我国采取O方法划定领海基线。

【正确答案】直线基线法7.领海最初称为领水,是意大利法学家O于17世纪在《西班牙辩论》中提出的。

【正确答案】真蒂利斯8.沿海国对违反其法律规章的外国船舶可在公海上行使Oo【正确答案】紧追权9.群岛国的群岛基线最长不得超过()海里。

【正确答案】12510.根据1971年《赔偿责任公约》的规定,发射国对其发射的空间实体在()造成的损害应负有赔偿的绝对责任。

11.O是指以海水退潮时离海岸最远的那条线做为领海的基线。

【正确答案】正常基线法12.在群岛国的群岛海道上适用Oo【正确答案】通过制度13.现行的国际海底开发制度是()。

【正确答案】平行开发制14.地面国家为了维护本国的经济利益,有权保留Oo【正确答案】国内运输权15.公海自由制度意味着公海是()。

【正确答案】全人类的共同财富16.对于宽大陆架国家确定大陆架的宽度从领海基线量起最多可划到O【正确答案】350海里17.首先提出争取200海里海洋权的国家是O【正确答案】智利18.1702年,荷兰著名法学家O在他发表的《海洋领有论》中提出把海洋区分为领海和公海,指出领海属沿岸国主权管辖,公海则不属于任何国家。

【正确答案】宾刻舒克19.18世纪末开始,一些国家宣布的领海法令大体上都按照O确定领海宽度。

【正确答案】大炮射程论20.国际海底区域是O【正确答案】国家管辖范围之外的海床、海洋及其底土21.对于发生在公海上的船舶碰撞或其他航行及船长或其他服务人员的刑事或纪律责任事项,由()专属管辖。

国际公法案例分析(一):北海大陆架案一、本案的主要案情:西德与丹麦,荷兰在北海大陆架的划界问题上发生了争执.上述国家曾于1964年12月1日签订了《德荷条约》和1965年6有9日签订了《德丹条约》.在这两个条约中确定了彼此间的部分边界线,即从海岸到海面25里至30里外,主要适用等距离原则划出.但他们无法就这些点以外的边界线达成任何协议.因为,西德认为,在习惯国际法中没有等距离原则,而且用这种方法划分北海大陆架疆界对西德来说是极不公平的.由于西德的海岸是凹形的,其海岸线向内弯曲很大,如果按照等距离原则来划分大陆架对它很不利,只能给予它较为狭窄的大陆架区域,面积仅占北海海床的5%,而丹麦和荷是同则分别占10% 11%.西德声称,等距离原则只有在直线海岸线的情况下才符合这种要求,否则,便属于特殊情况.而丹麦和荷兰则坚持适用等距离原则.1966年三国进行了进一步的谈判而未能使问题获得解决.1967年2月20日,西德分别同丹麦,荷兰签订特别协定,将划分北海大陆架的争端提交国际法院解决.当事国要求国际法院指明应适用的国际法原则和规则,并承诺将按照国际法指明的原则规则来协商划界.国际示院将两案的诉讼结合起业,虽然从表面上看两案保持独立,但由于结论相同,所以法院对两案只作出一个单一的判决.1969年2月20日,法院以11票对6票判定,西德没有义务在划分大陆架时接受等距离原则.划界应考虑到一切有关情况,依照公平原则,通过协议来划定,使构成当事国陆地领土海底自然延伸部分的大陆架归其所有.与此同时,法院也未接受西德的论点。

二、本案涉及国际法的主要问题是在相邻国家之间的大陆架划界应遵循的原则(一)等距离原则不是大陆架划界一项习惯国际法规则国际法院在判决中并未接受西德以其特定形式提出的论点,驳回了它要分得"公正和公平的一份"的要求,因为划界不等于把一共同的大陆架瓜分,而只是在相互关系上公平地确定现存的本国大陆架的边界.法院在判决中也否定了丹麦和荷兰关于该项划界应依1958年的日内瓦《大陆架公约》第6条中的等距离原则加以解释的论点,因为西德未批准这一公约,在法律上并不受第6条规定的约束.况且,等距离原则并非划分大陆架界线固有的原则.在两个或两个以上的国家相互接壤的同一个大陆架区域时,不得单独使用一种几何学的方地,若利用等距离法在两个相向的海岸之间划出中间线时,在正常情况下,这种方法能把这块大陆架公平划分,若把这种方法用在两侧边界时,在某种沿岸地形结构(凹面形海岸线即海岸的一些基点突出)下,该方法同很有可能把边界线推向被认为是其他国家领土自然延伸部分的两侧海区.所以,等距离的划界方法并不是必须遵守的,也没有在一切情况下都必须遵守其它单一的划界方法,所以在划界时应考虑到一切有关情况.(二)公平原则是划分大陆架疆界的原则1958年《大陆架公约》第6条所指的原则——即相邻国家按等距离原则来划界,这个原则不是一项习惯国际法规则,这是因为(1)批准的国家尚属有限;(2)公约允许对第6条保留;(3)除公约外以及在签订该公约以后,没有普遍和实际统一的实践说明了这一原则已取得普遍的承认.因此,没有任何证据证明,一定有义务使用等距离原则来划分相邻国家之间的大陆架疆界.如果不顾现实情况,硬把等距离原则适用于某些地理环境,那就可能导致不公平.法院在判决本案中提出了按公平原则划分大陆架的疆界,对大陆架划界的发展产生了重要的作用,得到了广大沿海国家,特别是第三世界国家的重视.在第三次海洋法会议上通过的《海洋法公约》中确立了根据公平原则来对大陆架的划界,从而成为一个被普遍接受的基本规则.在此,该公约所强调的"公平"二字,它不仅指必须采公平的划界方法,更重要的是要达到公平的结果,这种结果不是意味着有关国家不顾一切情况的平分,而是要维护大陆架同陆地领土的自然延伸关系的事实,并使这一事实变成法律事实.由于国际法院在判决本案中提出的依公平原则划界的原则,也就否定了等距离原则作为强制性习惯国际法规则的主张.国际法院作出判决后,西德,丹麦和荷兰三国经过谈判,于1971年1月28日,分别签订了西德,丹麦,荷兰三边议定书.根据三边议定书,西德与丹麦,西德与荷兰签订了双边条约,分别调整了彼此在北海的大陆架疆界,从而使西德同丹麦,荷兰之间的大陆架划界争端获得解决。

(精华版)最新国家开放大学电大《国际公法》形考任务1-4题库及答案100%通过考试说明:针对中央电大形考平台,本人汇总了《国际公法》形考作业任务01-04试题及答案,形成了一个完整的题库,并且每年都在不断更新,对考生的复习、作业和考试具有非常重要的意义,确保了考生通过题库就可以顺利过关。

任务一一、单项选择题(共20道试题,共40分。

)1.甲国发生的叛乱运动已经被甲国政府和国际社会承认为叛乱团体。

该叛乱在其控制的一些地区,强行掠夺或占用外国侨民和外国国家的财产。

下列关于甲国政府是否承担责任的说法哪个是正确的?D.不承担责任2.最先把国际法著作系统的译成中文的人是()。

C.丁魅良3.认为国际法的效力依据源于人类良知、理性和法律意识的学派叫做()。

D.自然法学派4.被誉为国际法创始人的是荷兰著名法学家()oB.格老秀斯5.对中华人民共和国的承认,属于对()的承认。

C.新政府6.关于国家管辖豁免问题,()立场在19世纪末期由比利时和意大利等国的司法判例正式确认。

C.限制主义7.()被视为是近代国际法形成的标志的事件之一。

B.《战争与和平法》的发表8.关于国家行使自卫权,下列哪个说法是正确的?()。

B.可以单独自卫,也可以集体自卫9.关于不动产的国家继承,应适用()oC.随领土转移原则10.国际法优先说的著名代表人物是()oB.美国的凯尔森11.一国的部分领土脱离母国,建立一个或一个以上的新的国家被称为()。

D.分离12.在国家继承中,部分领土割让或某附属领土并入某一既有国家时,适用(),即被继承国参加的条约自国家继承日期停止对继承所涉领土失效,而继承国参加的条约则同时对该领土生效,除非该条约对该领土的适用不符合条约的目的和宗旨或者根本改变实施条约的条件。

B.移动条约界域原则13.当条约与我国法律抵触时,()。

B.条约优先于宪法以外的法律14.国际法基本原则的特征之一是各国公认,这意味着()。

A.一国不能创造国际法15.国家可以自由决定与其他国家缔约、建交、结盟或进行其他往来,不受他国或国际组织的支配和任何形式的干涉,这是国家()的体现。

一、本案的主要案情:

西德与丹麦,荷兰在北海大陆架的划界问题上发生了争执.上述国家曾于1964年12月1日签订了《德荷条约》和1965年6有9日签订了《德丹条约》.在这两个条约中确定了彼此间的部分边界线,即从海岸到海面25里至30里外,主要适用等距离原则划出.但他们无法就这些点以外的边界线达成任何协议.因为,西德认为,在习惯国际法中没有等距离原则,而且用这种方法划分北海大陆架疆界对西德来说是极不公平的.由于西德的海岸是凹形的,其海岸线向内弯曲很大,如果按照等距离原则来划分大陆架对它很不利,只能给予它较为狭窄的大陆架区域,面积仅占北海海床的5%,而丹麦和荷是同则分别占10% 11%.西德声称,等距离原则只有在直线海岸线的情况下才符合这种要求,否则,便属于特殊情况.而丹麦和荷兰则坚持适用等距离原则.1966年三国进行了进一步的谈判而未能使问题获得解决.1967年2月20日,西德分别同丹麦,荷兰签订特别协定,将划分北海大陆架的争端提交国际法院解决.当事国要求国际法院指明应适用的国际法原则和规则,并承诺将按照国际法指明的原则规则来协商划界.

国际示院将两案的诉讼结合起业,虽然从表面上看两案保持独立,但由于结论相同,所以法院对两案只作出一个单一的判决.1969年2月20日,法院以11票对6票判定,西德没有义务在划分大陆架时接受等距离原则.划界应考虑到一切有关情况,依照公平原则,通过协议来划定,使构成当事国陆地领土海底自然延伸部分的大陆架归其所有.与此同时,法院也未接受西德的论点。

二、本案涉及国际法的主要问题是在相邻国家之间的大陆架划界应遵循的原则

(一)等距离原则不是大陆架划界一项习惯国际法规则

国际法院在判决中并未接受西德以其特定形式提出的论点,驳回了它要分得"公正和公平的一份"的要求,因为划界不等于把一共同的大陆架瓜分,而只是在相互关系上公平地确定现存的本国大陆架的边界.

法院在判决中也否定了丹麦和荷兰关于该项划界应依1958年的日内瓦《大陆架公约》第6条中的等距离原则加以解释的论点,因为西德未批准这一公约,在法律上并不受第6条规定的约束.况且,等距离原则并非划分大陆架界线固有的原则.在两个或两个以上的国家相互接壤的同一个大陆架区域时,不得单独使用一种几何学的方地,若利用等距离法在两个相向的海岸

之间划出中间线时,在正常情况下,这种方法能把这块大陆架公平划分,若把这种方法用在两侧边界时,在某种沿岸地形结构(凹面形海岸线即海岸的一些基点突出)下,该方法同很有可能把边界线推向被认为是其他国家领土自然延伸部分的两侧海区.所以,等距离的划界方法并不是必须遵守的,也没有在一切情况下都必须遵守其它单一的划界方法,所以在划界时应考虑到一切有关情况.

(二)公平原则是划分大陆架疆界的原则

1958年《大陆架公约》第6条所指的原则——即相邻国家按等距离原则来划界,这个原则不是一项习惯国际法规则,这是因为(1)批准的国家尚属有限;(2)公约允许对第6条保留;(3)除公约外以及在签订该公约以后,没有普遍和实际统一的实践说明了这一原则已取得普遍的承认.因此,没有任何证据证明,一定有义务使用等距离原则来划分相邻国家之间的大陆架疆界.如果不顾现实情况,硬把等距离原则适用于某些地理环境,那就可能导致不公平.法院在判决本案中提出了按公平原则划分大陆架的疆界,对大陆架划界的发展产生了重要的作用,得到了广大沿海国家,特别是第三世界国家的重视.在第三次海洋法会议上通过的《海洋法公约》中确立了根据公平原则来对大陆架的划界,从而成为一个被普遍接受的基本规则.在此,该公约所强调的"公平"二字,它不仅指必须采公平的划界方法,更重要的是要达到公平的结果,这种结果不是意味着有关国家不顾一切情况的平分,而是要维护大陆架同陆地领土的自然延伸关系的事实,并使这一事实变成法律事实.由于国际法院在判决本案中提出的依公平原则划界的原则,也就否定了等距离原则作为强制性习惯国际法规则的主张.

国际法院作出判决后,西德,丹麦和荷兰三国经过谈判,于1971年1月28日,分别签订了西德,丹麦,荷兰三边议定书.根据三边议定书,西德与丹麦,西德与荷兰签订了双边条约,分别调整了彼此在北海的大陆架疆界,从而使西德同丹麦,荷兰之间的大陆架划界争端获得解决。

三、本案在试卷中涉及的常见问题

1.什么是大陆架划界的自然延伸原则?

2.什么是大陆架划界的公平原则?

3.根据国际法院在本案中的判决,自然延伸原则与公平原则在相邻或相向国家间大陆架划界中是否能同时适用?

四、本案涉及的常见问题的参考答案

1、答:大陆架划界的自然延伸原则:《联合国海洋法公约》中规定,沿海国的大陆架包括陆地领土的全部自然延伸,其范围扩展到大陆边缘的海底区域,如果从测算领海宽度的基线起,到大陆边缘外界不到200海里,陆架宽度可扩展到200海里;如果到大陆边缘超过200海里,则最多可扩展到350海里。

2、答:大陆架划界的公平原则:大陆架划界一直是海洋法中一个复杂的法律问题。

各国的国家行为以及国际法院的司法实践证明,公平原则是适用于大陆架划界的国际习惯法规则。

在大陆架划界中适用公平原则,只有考虑一切相关情况,才能得到公平的划界结果。

3、答:根据国际法院在本案中的判决,自然延伸原则与公平原则在相邻或相向国家间大陆架划界中能同时适用。

但在具体适用时自然延伸原则应受到公平原则的调整和制约。