合肥地理环境

- 格式:doc

- 大小:31.50 KB

- 文档页数:4

————合肥合肥是安徽省省会,全省政治、经济、文化、科教、商贸、交通和信息中心。

合肥享有“三国故地”、“包拯家乡”、“淮军摇篮”、“科教基地”、“滨湖新城”之美誉,因东淝河与南淝河由此发源,故曰“合肥”;因明清时为庐州府治所在,故别称“庐州”。

合肥地处长江淮河之间,巢湖之滨,泛长三角区域西端;通江达海,承东启西,贯通南北,连接中原的重要区位优势。

市域总面积7029.48平方公里,户籍总人口486.74万人,城镇化率62.4%。

现辖肥东、肥西、长丰3个县,瑶海、庐阳、蜀山、包河4个区,赋予合肥国家级高新技术产业开发区、合肥国家级经济技术开发区、合肥新站综合试验区市级管理权限。

目录合肥的地形地貌及地理位置 (3)合肥的名称由来及历史 (4)合肥的城市职能及城市性质 (5)合肥的行政区划及区划概况 (7)合肥的交通 (9)合肥的经济概况 (10)合肥的地形地貌及地理位置合肥的地理位置合肥市位于安徽省中部,北纬31度52分、东经117度17分。

北与淮南市接壤,南与芜湖市相连,东与滁州市、马鞍山市毗邻,西与六安市、安庆市交界合肥的地形地貌[1]合肥地处江淮腹地丘陵地区,由西向东的江淮分水岭贯穿市境,形成低缓的鱼背形地势。

全市地形分为丘陵、岗地、平原圩区三大类。

西南园洞山一带海拔相对较高,其余大部分属低短龚岗地带合肥的名称由来及历史设立时间与背景秦汉之交,合肥正式建立“合肥县”,属九江郡。

东汉刘秀升合肥为侯国,三国时为扬州治所,三国时魏将张辽大败孙权十万大军的逍遥津战役,即发生在这里。

明清时为庐州府治,故又别称为“庐州”。

自东汉末以来,合肥数为州郡治所,一直是江淮地区重要的行政中心和军事重镇。

清咸丰年间,合肥曾为安徽省省会,1945年国民政府安徽省省会迁入合肥,1949年1月21日合肥解放,同年2月合肥建市。

1952年,新中国安徽省人民政府正式在合肥市成立。

合肥城址屡有变迁。

《太平寰宇记》记载:汉代合肥县城“在今县(城)北”,位于今四里河附近,今长丰路以西“古城郢”,面积很小。

安徽八年级下册地理知识点安徽是一个位于华东地区的省份,其地理位置与地形地貌具有着重要的影响。

本文将介绍安徽八年级下册地理知识点,帮助读者更好地理解这个省的地理特点。

一、地理位置安徽省位于中国中东部,东临江苏、浙江,南接江西、湖南,西邻湖北,北接河南、山东,总面积139,100平方千米。

省会是合肥市。

二、自然地理环境1.地形地貌安徽省地貌复杂多变,主要分为丘陵、平原和山地三部分。

丘陵面积为3.15万平方千米,占全省总面积的22.5%,平原面积为2.6万平方千米,占比18.7%,山地面积为8.6万平方千米,占比61.8%。

2.气候特点安徽省气候温和湿润,属于亚热带季风气候区,中部和东部气候较为稳定,年平均气温13-16℃,年降雨量多集中在夏季,春秋两季易受台风影响。

三、人文地理环境1.人口截至2019年,安徽省总人口为6,063.45万人。

城镇人口为2,813.28万人,农村人口为3,250.17万人。

其中合肥市、芜湖市和蚌埠市为省内三大城市。

2.经济安徽省是全国重要的农业、制造业和服务业基地之一,也是全国综合交通枢纽。

以合肥市、芜湖市和马鞍山市为代表的制造业发展较快,以及阜阳市、亳州市和滁州市的北部煤炭储备区,得天独厚的地理位置和资源优势,使安徽省处于一个逐步崛起的发展阶段。

3.文化安徽省的文化遗产众多,呈现出鲜明的地域特点和历史传统。

安徽省有34个全国重点文物保护单位,著名的有皖南古村落、黄山风景区、宏村古建筑群等。

四、旅游资源分布在安徽省内的自然和人文旅游资源众多,自然风光如黄山、六安山、信州岭等景区,每年吸引了大量的游客前往观赏。

人文遗产有皖南古村落、徽州古城、庐州千佛岩等。

五、结语安徽八年级下册地理知识点涵盖了省份面积、位置、自然地理环境、人文地理环境和旅游资源等方面的重要内容。

阅读本文可以使读者了解安徽省的地理特点,希望对大家有所帮助。

合肥地区年平均光照强度一、光照强度的基本概念(人教版相关物理知识补充)1. 定义- 光照强度是一种物理术语,指单位面积上所接受可见光的光通量。

单位为勒克斯(lux,简作lx)。

它是衡量光照强弱的一个重要指标。

- 光通量表示人眼所能感觉到的辐射功率,它等于单位时间内某一波段的辐射能量和该波段的相对视见率的乘积。

2. 影响因素(一般性知识,有助于理解合肥地区的情况)- 太阳高度角:太阳高度角越大,地面接收到的光照强度越大。

例如,在中午时分,太阳高度角较大,光照强度相对早晨和傍晚要强很多。

- 大气透明度:大气中的云层、尘埃、水汽等都会影响大气透明度。

如果大气中云层较厚或者尘埃较多,会对太阳辐射进行散射和吸收,从而降低光照强度。

- 海拔高度:海拔越高的地方,大气越稀薄,对太阳辐射的削弱作用越小,光照强度相对较大。

但合肥地区整体海拔相对较为平坦,海拔高度对其光照强度的影响相对较小,主要还是受大气状况和太阳高度角等因素影响。

二、合肥地区的地理和气候概况(对理解光照强度有辅助作用)1. 地理位置- 合肥位于中国华东地区、江淮之间,介于北纬30°57′ - 32°32′、东经116°41′ - 117°58′之间。

- 这种地理位置决定了合肥的太阳高度角在一年中有一定的变化范围,进而影响其光照强度。

2. 气候类型- 合肥属于亚热带季风性湿润气候。

夏季高温多雨,冬季寒冷干燥,季节分明。

- 在夏季,由于太阳直射点靠近北回归线,合肥地区的太阳高度角较大,而且降水相对集中在午后或傍晚的雷阵雨形式,所以在白天光照强度总体较大。

在冬季,太阳直射点南移,合肥地区的太阳高度角较小,光照强度相对较弱。

1. 具体数据2. 季节变化分析- 春季:随着太阳直射点向北移动,合肥地区的光照强度逐渐增强。

春季多晴朗天气,大气透明度较好,光照强度在逐渐回升过程中,对农作物的生长等有着积极的影响,例如有助于春播作物的发芽和早期生长。

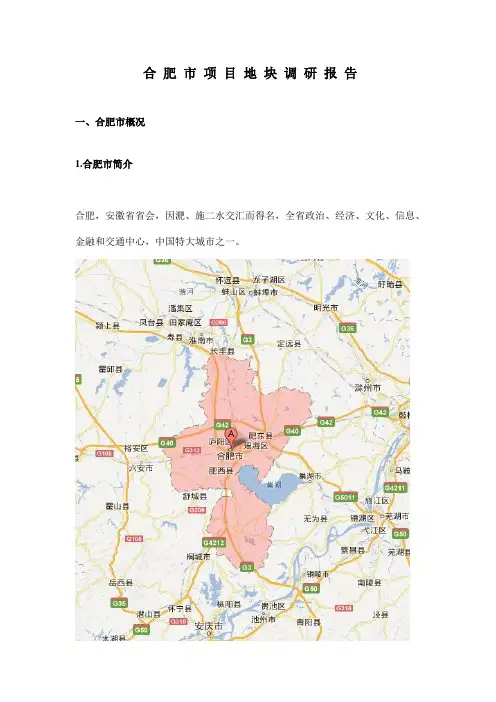

合肥市项目地块调研报告一、合肥市概况1.合肥市简介合肥,安徽省省会,因淝、施二水交汇而得名,全省政治、经济、文化、信息、金融和交通中心,中国特大城市之一。

合肥位于安徽正中部,长江淮河之间、巢湖之滨,具有承东启西、贯通南北的重要区位优势,是国家级皖江城市带承接产业转移示范区核心城市、长三角城市经济协调会城市。

合肥已有两千多年历史,曾为扬州、合州、南豫州、庐州、德胜军、淮南西路治所,是兵家必争之地,有“淮西有事,必争合肥”、“天生重庆,铁打庐州”之称,历为江淮地区行政军事首府。

拥有三所国家实验室和四座重大科学装置,数量位居全国第二,仅次于首都北京。

2.地理位置合肥市位于安徽省中部,长江淮河之间、巢湖之滨,北与淮南市接壤,南与芜湖市相连,东与滁州市、马鞍山市毗邻,西与六安市、安庆市交界,具有承东启西、贯通南北的重要区位优势。

3.交通状况公路:拥有206国道,312国道,合肥绕城高速(G4001),京台高速(G3),沪陕高速(G40),沪蓉高速(G42),合芜高速(G5011),是全国重要的公路枢纽。

铁路:现有火车站合肥站、合肥南站、合肥西站、合肥北城高铁站,拥有合武高铁,合宁高铁,淮南铁路,合九铁路,宁西铁路,京福高铁,合肥铁路南环线。

规划建设的合庐铜铁路,商杭高铁合肥段,合安城际高铁等将使合肥铁路交通更加便利。

未来将1小时到南京,2小时到上海、杭州,3小时到武汉、郑州,4小时到北京、福州。

民航:合肥骆岗国际机场和合肥新桥国际机场(已建成,于2013年4月份投入使用)。

4.人口合肥常住人口752万人。

其中城镇人口达486万人,乡村人口266万人。

5.面积总面积7029.48平方公里,市区总面积838.52平方公里。

二、产业状况全市农业总产值达到227.64亿元,粮食总产量达193.52万吨、油料25.8万吨、棉花1.85万吨,肉类38.02万吨、水产品12.29万吨、牛奶9.2万吨。

工业经济领跑合肥发展。

合肥气候平均湿度合肥是中国安徽省的省会,位于长江中游平原腹地。

其气候属于亚热带季风气候,夏季湿热,冬季相对干燥。

在了解合肥气候平均湿度之前,让我们首先了解一下合肥的季节变化以及影响湿度的主要因素。

1. 合肥的季节特征a. 春季(3月至5月)春季温暖,气温逐渐回升。

此时湿度较适中,一般不会出现极端潮湿的情况。

b. 夏季(6月至8月)夏季是合肥最炎热的时期,气温高达摄氏30度以上,湿度相对较高。

降雨集中在夏季,可能会有一些强降水天气,增加了湿度。

c. 秋季(9月至11月)秋季气温逐渐下降,湿度相对较低,天空晴朗,是较为宜人的季节。

d. 冬季(12月至2月)冬季干燥,气温较低。

虽然湿度相对较低,但由于气温较低,可能会有霜冻的出现。

2. 合肥的气候影响因素a. 季风影响合肥受到东亚季风的影响,夏季季风带来了湿润的空气,增加了湿度。

而冬季季风则相对干燥。

b. 地理位置合肥地处内陆,远离海洋,相对湿度较海岸地区较低。

c. 降水分布合肥的降水主要集中在夏季,而冬季降水较为稀少,这也会影响湿度的变化。

3. 合肥的平均湿度特征根据气象数据,合肥的平均相对湿度在不同季节会有所变化:夏季:相对湿度较高,常在60%以上,尤其是降雨过后。

秋季:相对湿度逐渐降低,一般在50%左右。

冬季:相对湿度相对较低,可能在40%以下。

需要注意的是,这只是一个一般的趋势,实际湿度会受到具体天气状况的影响,如降雨、大风等。

4. 合肥湿度的影响a. 对人体健康的影响湿度过高可能导致不适感,影响人体的舒适度。

同时,高湿度环境也容易滋生霉菌,对过敏性人群可能带来不适。

b. 对环境的影响湿度的变化对植物生长、动物生态等都有一定影响。

高湿度时植物生长较好,而低湿度可能导致土壤干燥。

c. 对建筑物的影响湿度变化可能对建筑物结构和材料产生影响,例如高湿度可能引起霉菌、腐蚀等问题。

5. 湿度调控方法在湿度较高的夏季,使用空调、除湿机等设备可以有效降低室内湿度;在湿度较低的冬季,加湿器等设备可以增加室内湿度。

合肥市市情简介本文档将介绍合肥市的地理位置和人口情况。

合肥市位于中国安徽省中部,地理坐标为纬度31°47′N,经度117°17′E。

合肥市地处长江流域和淮河流域的交汇处,地势平坦,地形以平原为主。

合肥市总面积为7458平方公里。

截至2021年,合肥市的常住人口约为1000万人。

合肥市是安徽省的省会城市,也是安徽省人口最多的城市之一。

合肥市人口年均增长率稳定,经济发展带动了人口的增长。

合肥市的人口结构多样化,包括本地居民、外来务工人员和学生等。

合肥市以其优质的教育资源和良好的就业环境吸引了大量人口的流入。

合肥市是安徽省的省会城市,也是中国的中部地区重要城市之一。

合肥市的经济发展得到了快速推动,形成了多元化的产业结构和稳定的经济增长。

以下是对合肥市经济发展情况的概述和主要经济指标:主要产业合肥市的主要产业包括制造业、信息技术、生物医药、新材料等。

其中,制造业是合肥市经济的重要支柱产业,涵盖了机械制造、汽车制造、电子设备制造等多个领域。

信息技术产业也在合肥市有着较高的发展水平,涵盖了计算机软件、互联网服务、电子商务等领域。

生物医药和新材料产业也在合肥市快速崛起,成为了经济增长的新动力。

经济指标合肥市的经济指标表明了其经济发展的强劲势头。

以下是一些主要的经济指标:GDP:合肥市的GDP呈现稳步增长的态势,连续多年保持在较高水平,并在中部地区名列前茅。

人均GDP:合肥市的人均GDP持续增长,反映了居民生活水平的提高和经济发展的稳定性。

外贸出口:合肥市的外贸出口规模逐年增加,是重要的出口基地之一,涉及多个产业领域。

合肥市在经济发展上取得了显著成就,不断推动着地区和国家的经济增长。

合肥市位于中国安徽省,拥有丰富的文化遗产和主要旅游景点。

以下是合肥市的文化特色和主要旅游景点的简介:文化特色合肥市拥有悠久的历史和丰富的文化传统。

作为安徽省的省会城市,合肥市承载着丰富的文化内涵和传统价值观。

这里是徽派文化的重要发源地之一,徽派文化以其独特的艺术风格和精湛的工艺技艺而闻名。

地理环境地貌(江淮丘陵,冲积平原)合肥地处江淮丘陵,北起舜耕山,南至巢湖盆地周围,大部分地域岗冲起伏,垄畈相间。

总的地势是中部高,南北低。

江淮分水岭横贯中部(大别山余脉),自六安龙穴山进入肥西牛尾巴山,向东延伸,经大潜山、官亭、焦婆、大柏店、将军岭,至长丰山土山、吴山和肥东县中北部八斗岭、广兴一带高岗出境,进入定远县继续向东延伸。

自肥西小蜀山北三向庙,有江淮分水岭南侧的一个分支(古称“龙干”)延伸向东,经南三十里岗、大蜀山向市区延伸,形成合肥市区中间高、南北两侧低的局部地貌特征。

江淮分水岭以南为长江水系,流域面积4316平方公里,地势由北向南(巢湖盆地周围)倾斜,沿巢湖一带形成冲积平原,地势平坦,土地肥沃,圩畈绵延。

江淮分水岭以北为淮河水系,流域面积2950平方公里,地势由南向北倾斜,大部分为海拔高程30~50米台地,沿瓦埠湖、高塘湖周围有小块狭长的冲积平原。

气候(亚热带湿润性季风气候,降水、气温的季节变化较大,易发常见病为呼吸道类、肠胃、风湿类关节型疾病等)合肥属亚热带湿润性季风气候。

地处中纬度地带,位于江淮之间,全年气温冬寒夏热,春秋温和,属于暖温带向亚热带的过渡带气候类型,为亚热带湿润季风气候。

年平均气温15.7度,降雨量近1000毫米,日照2100多个小时。

合肥的气候特点是:四季分明,气候温和、雨量适中、春温多变、秋高气爽、梅雨显著、夏雨集中。

春天:冷暖空气活动频繁,常导致天气时晴时雨,乍暖乍寒,复杂多变。

夏季:季节最长,天气炎热,雨量集中,降水强度大,雨量主要集中在5-6月的梅雨季节。

秋季:季节最短,气温下降快,晴好天气多。

冬季:天气较寒冷,雨雪天气少,晴朗天气多。

经济现状2013年合肥全市生产总值(GDP)4672.9亿元;按可比价格计算,比上年增长11.5%,涨幅高于全国、全省平均水平,居中国中部省会城市第四,居武汉、长沙、郑州之后。

全市规模以上工业企业达2330户,比上年末新增243户,2012年完成总产值7612.12亿元。

合肥简介介绍汇报人:日期:•城市概述•历史与文化•旅游景点•美食与特产•发展前景与规划•总结与展望01城市概述0102地理位置合肥市的城市建设发展迅速,城市基础设施完善,城市环境优美,是一座现代化的城市。

合肥市的经济以制造业为主导,同时大力发展高新技术产业和服务业。

合肥市的科技创新能力强,拥有众多科研机构和高校,是科技创新的重要基地。

合肥市的服务业发展迅速,特别是旅游业、金融业和物流业等方面发展迅速。

02历史与文化010204历史沿革合肥历史悠久,自秦朝置合肥县以来,已有2000多年历史。

合肥曾为淮南国都,是江淮地区的政治、经济、文化中心。

合肥在历史上曾多次为州、府、地区的行政中心,是中国重要的历史文化名城。

合肥在抗日战争时期曾为安徽省临时省会,见证了中国人民抗击外敌的英勇历史。

03合肥拥有众多历史遗迹和古建筑,如庐江古城、肥西老母鸡等。

合肥的非物质文化遗产也十分丰富,如庐剧、徽剧等地方戏曲和剪纸、泥塑等民间艺术。

合肥的古文化和传统艺术在全国范围内具有很高的价值,吸引着众多游客前来观光旅游。

文化遗产民俗风情03旅游景点包公园以包公祠、包公墓、清风阁等建筑为主,是合肥市的文化名片之一。

徽州古城以明清时期的古建筑和古村落为主,是了解徽州文化和历史的好去处。

庐江古城以明清时期的古建筑和古村落为主,是了解庐江文化和历史的好去处。

滨湖湿地森林公园以湿地和森林景观为主,是合肥市的城市绿肺之一。

黄山风景区九华山风景区天柱山风景区03020104美食与特产合肥龙虾合肥蟹黄汤包合肥丝绸合肥有着悠久的茶叶种植历史,所产茶叶品质优良,以黄山毛峰、六安瓜片、太平猴魁等品种最为著名。

合肥茶叶合肥竹编05发展前景与规划创新驱动发展产业升级转型城市品质提升深化改革开放发展前景规划目标与措施规划目标到2025年,合肥市将基本实现社会主义现代化,成为全国重要的综合性科学中心、具有国际影响力的创新型城市、高品质的国际化都市区。

规划措施为实现规划目标,合肥市将采取一系列措施,包括加强创新驱动、推动产业升级、提升城市品质、深化改革开放等。

对合肥的介绍全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:合肥,是中国安徽省省会,也是长江中游经济带的重要节点城市。

合肥地处中国东部腹地,位于长江中游平原北缘,长江和淮河的交汇处,是华东地区的重要交通枢纽和制造业基地。

合肥市是安徽省政治、经济、文化、教育中心,素有“科教之城、创新之都”的美誉。

合肥市地理环境优越,气候温和湿润,四季分明,冬无严寒,夏无酷暑,是一个适宜居住的城市。

合肥市总面积11967.55平方公里,下辖4个市辖区、4个县级市和1个县,常住人口接近900万。

合肥市境内有三江大地贯穿而过,分别是淮河、长江和富春江,水资源十分丰富。

合肥市历史悠久,是中国南北朝时期的政治和军事重要城市之一。

自古以来,合肥就是安徽省的政治、经济、文化中心,历史上曾是南京行省治所和皖西府。

合肥是安徽省的发源地之一,也是长江中游地区最早出现的古代国家之一。

合肥市内有着众多的历史古迹,如大蜀山、庐山、澳门山、韩山等名胜古迹,吸引着众多游客前来观光游玩。

合肥市是中国的科技创新城市,自改革开放以来,合肥市投资在科技创新领域的资金大幅增加,形成了合肥市的科技特色。

合肥是中国科学院大学、中国科学技术大学、安徽财经大学、安徽师范大学等知名高校的所在地,这些高校共同构成了合肥市的“高教城”,使得合肥市在科技、教育领域处于国内领先地位。

合肥市是中国的经济中心之一,是全国重要的制造业基地和物流中心。

合肥市的工业结构较为完善,有机械工业、电子信息产业、汽车制造、食品加工等多个产业集群。

合肥市还是国家级新型工业化示范基地,拥有良好的产业状况和良好的投资环境,吸引了大量国内外企业前来投资兴业。

合肥市是中国的文化名城,城市内有着丰富的文化遗产和多样的文化活动。

合肥市有着悠久的历史文化传统,是中国古代文化的发祥地之一。

合肥市内有多座古代建筑、文化古迹和文物遗址,如阜阳楼、庐山石刻、里巷艺术家村等,展现了合肥市的文化底蕴。

合肥市是一个具有丰富历史文化底蕴、先进科技创新水平和繁荣经济发展的城市。

形容合肥的诗句摘要:一、引言二、合肥的历史背景介绍三、合肥的地理环境特点四、合肥的文化特色描述五、形容合肥的诗句分析六、结论正文:一、引言合肥,位于我国安徽省中部,是一座具有悠久历史和丰富文化底蕴的城市。

自古以来,许多文人墨客都曾在此地留下了许多描绘合肥美景的诗句。

本文将带领大家欣赏其中的一些诗句,感受合肥的独特魅力。

二、合肥的历史背景介绍合肥,古称庐州,自秦朝设县以来,已有2000多年的历史。

合肥地处江淮之间,素来有“江南之首,中原之喉”的美誉。

在历史上,合肥曾是三国时期魏、吴、蜀三国争霸的战略要地,也是明朝开国皇帝朱元璋的发迹之地。

三、合肥的地理环境特点合肥地理环境优美,位于江淮丘陵地带,淝河穿城而过,形成了“淝水东流至此回”的壮观景象。

此外,合肥还有著名的巢湖,湖光山色相映成趣,为诗人提供了丰富的创作灵感。

四、合肥的文化特色描述合肥文化底蕴深厚,有着丰富的民间艺术和传统文化。

如庐剧、黄梅戏等地方戏曲,以及徽派建筑、剪纸、纸扎等民间艺术,都为合肥的文化增色不少。

这些文化特色也成为了诗人笔下的描绘对象。

五、形容合肥的诗句分析1.“淝水东流至此回”——唐代白居易《赋得古原草送别》这句诗描绘了淝河水流经合肥的景象,展现了合肥地理环境的独特之美。

2.“庐州月光,洒满淝桥”——宋代苏轼《江城子·密州出猎》这句诗表现了合肥月光下的淝桥美景,反映出合肥的宁静与优雅。

3.“翠峰如簇,淝水如带”——唐代杜牧《秋夕泛舟》这句诗描绘了合肥的山清水秀,展示了合肥自然环境的优美。

4.“黄山背面水东流,淝水东流至此回”——宋代辛弃疾《青玉案·元夕》这句诗表现了合肥地理环境的特点,强调了淝河在合肥的独特地位。

六、结论总之,合肥是一座美丽的城市,其丰富的历史背景、地理环境和独特的文化特色为诗人提供了无尽的灵感。

合肥市概况:合肥是安徽省省会,位于中国中部巢湖之滨,通江达海;承东启西、贯通南北、连接中原。

以合肥为圆心、半径为500公里的范围内覆盖了中国东、中部最发达的7省1市,约102万平方公里、5亿人口。

作为沿海的腹地,内地的前沿,合肥正在与“长三角”经济区全方位对接,东部沿海资本产业转移时,必将首当其冲,首得其利。

合肥市域总面积7029平方公里,全市户籍总人口469.85万人。

城市建成区224平方公里,市区人口224万人。

现辖瑶海、庐阳、蜀山、包河4区和肥东、肥西、长丰3县。

合肥是一座具有2200多年历史的古城。

早在新石器时期,就有人类活动。

秦朝时置合肥县,明清时为庐州府治,故又别称“庐州”。

合肥是全国二级区域交通枢纽。

高速公路四通八达,到南京约需2个小时车程,到上海、武汉等约需4-5个小时车程。

淮南、京九、宁西等六条铁路纵横交错,特别是沪汉蓉高速铁路2007年建成后,合肥到南京仅需45分钟,到上海、武汉只需2个多小时。

合肥骆岗机场目前是全国重要的国际备降机场,有30余条国内航线和直通香港的航班,国家4E级机场—合肥新桥国际机场已经开工建设。

已经启动的江淮运河建设,将使合肥成为沟通长江和淮河的水运中心。

合肥港近、远期计划各建一座集装箱码头,届时,合肥地区的集装箱就可以顺长江而下,直接运到上海的远洋货轮上。

合肥是中国优秀旅游城市。

国家4A级旅游景区包公园、徽园等旅游景点独具特色。

逍遥津、大蜀山、紫蓬山、岱山湖、三河古镇等风光各异。

合肥周边半径250公里内有黄山、九华山、太平湖、天柱山、琅琊山等全国著名旅游风景区,是重要的旅游目的地和集散中心。

合肥都市圈基本圈层半径为100公里,引领并形成皖中一体化发展格局,有效地带动全省经济发展。

到2020年,合肥市将成为宁郑汉之间最大的区域经济中心。

“十一五”时期,合肥将以做大经济总量、增强综合实力、提高人民生活水平为主线,以壮大工业经济、强化县域经济为突破口,以加快科技创新型试点市建设为着力点,推进经济社会跨越式发展,逐步把合肥建设成为全国重要的现代制造业基地、高新技术产业基地、现代服务业基地和独具魅力的现代化滨湖城市,在安徽崛起中勇当先锋、中部崛起中争先进位。

地理环境合肥地处中纬度地带,位于江淮之间,全年气温冬寒夏热,春秋温和,属于暖温带向亚热带的过渡带气候类型,为亚热带湿润季风气候。

年平均气温15.7℃,降雨量900~1100毫米,日照2100多个小时。

合肥的气候特点是:四季分明,气候温和、雨量适中、春温多变、秋高气爽、梅雨显著、夏雨集中。

春天:冷暖空气活动频繁,常导致天气时晴时雨,乍暖乍寒,复杂多变。

夏季:季节最长,天气炎热,雨量集中,降水强度大,雨量主要集中在5-6月的梅雨季节。

秋季:季节最短,气温下降快,晴好天气多。

冬季:天气较寒冷,雨雪天气少,晴朗天气多。

全市总面积11408.48平方公里(其中巢湖水面面积769.5平方公里),市区总面积838.52平方公里,建成区面积360平方公里。

合肥市辖:庐阳区、瑶海区、蜀山区、包河区、巢湖市、肥东县、肥西县、长丰县、庐江县,并赋予合肥高新技术产业开发区、合肥经济技术开发区、合肥新站综合试验区、巢湖经济开发区市级管理权限。

全市行政辖区总面积为11408.48平方公里(其中巢湖水面面积769.5平方公里),市区总面积838.52平方公里,中心城区建成面积360平方公里。

户籍人口708万人,其中市区户籍人口328.37万人,非农业人口315.84万。

(数据来源:2010年合肥市国民经济和社会发展统计公报)常住人口746万人,其中市区常住人口457万人,流动人口127.9万(第六次全国人口普查数据)。

城市由来合肥因东淝河与南淝河在此汇合而得名(一说因古时庐州由合州改名而得名),素以“淮右襟喉、江南唇齿”“三国旧地、包拯故里”闻名于世。

合肥之名,最早出现在大文学家、史学家司马迁的《史记·货殖列传》中:“合肥受南北潮,皮革、鲍、木输会也”。

历史沿革合肥地处中纬度地带,位于江淮之间,全年气温冬寒夏热,春秋温和,属于暖温带向亚热带的过渡带气候类型,为亚热带湿润季风气候。

合肥的气候特点是:四季分明,气候温和、雨量适中、春温多变、秋高气爽、梅雨显著、夏雨集中。

春天:冷暖空气活动频繁,常导致天气时晴时雨,乍暖乍寒,复杂多变。

夏季:季节最长,天气炎热,雨量集中,降水强度大,雨量主要集中在5-6月的梅雨季节。

秋季:季节最短,气温下降快,晴好天气多。

冬季:天气较寒冷,雨雪天气少,晴朗天气多。

地理位置合肥,安徽省省会,位于中国中部(北纬32°、东经117°),长江淮河之间、巢湖之滨,通过南淝河通江达海,具有承东启西、接连中原、贯通南北的重要区位优势,是全省政治、经济、文化、信息、金融和商贸中心,也是全国重要的科研教育基地。

合肥是一座具有2000多年历史的古城,素有“三国故地、包拯家乡”之称。

秦置合肥县,隋至明清时,合肥一直是庐州府治所,故又称“庐州”、又名“庐阳”。

合肥自然环境优美,名胜古迹甚多。

市区公园环城走,碧水绕城流,是全国著名的园林城市、卫生城市、优秀旅游城市、全国城市环境综合整治优秀城市,还是全国双拥模范和全国治安综合治理先进单位。

行政区划合肥市辖瑶海、庐阳、蜀山、包河4区和肥东、肥西、长丰3县,并赋予合肥高新技术产业开发区、合肥经济技术开发区、合肥新站综合试验区市级管理权限。

全市行政辖区总面积为7029.48平方公里,其中巢湖水面面积233.4平方公里;市区总面积838.52平方公里,其中巢湖水面面积72.93平方公里,新增南岗镇面积91.95平方公里,新增烟墩乡面积106.78平方公里,市区建成区面积为224平方公里。

经济发展2008年,国内外宏观经济形势发生明显变化,面对复杂的环境和一系列不确定因素带来的严竣挑战,全市人民在市委、市政府的正确领导下,认真贯彻落实科学发展观,坚决执行中央各项宏观调控政策,政企同心,积极应对,加快结构调整、共同克服困难,大力推进城乡统筹和县域经济发展,着力化解经济运行中的突出矛盾和问题。

全市经济实力再跨新台阶,经济发展速度在省会城市领先,经济效益进一步提高,各项改革全面深化,社会事业取得新的进步。

全市实现生产总值(GDP)1664.84亿元,比上年增长17.2%。

分产业看,第一产业增加值105.2亿元,增长7.3%;第二产业增加值834.92亿元,增长21.7%,其中工业增加值654.92亿元,增长22.7%;第三产业增加值724.72亿元,增长13.3%。

按户籍人口计算,人均GDP达34482元,比上年增加6348元。

全年1365户规模以上工业企业(全部国有和年主营业务收入500万元及以上的非国有工业企业)完成增加值606.29亿元,按可比口径计算,增长26.3%。

其中,轻工业225.31亿元,增长29%;重工业380.98亿元,增长24.7%。

各种经济类型中,国有企业76.02亿元,增长21.1%;集体企业6.03亿元,增长19.3%;股份合作企业3.16亿元,增长13.5%;股份制企业312.57亿元,增长32%;“三资”企业203.1亿元,增长20.8%;其它企业5.4亿元,增长30.8%。

全年规模以上工业企业主营业务收入1828.6亿元,增长30.9%;利税总额131.14亿元,增长1.5%;规模以上工业经济效益综合指数261.89%,比上年提高23.1个百分点;总资产贡献率10.36%;资本保值增值率125.38%;成本费用利润率3.57%;全员劳动生产率27.14万元/人;工业产品产销率95.7%。

全年完成全社会固定资产投资1838.64亿元,比上年增长40.3%。

其中,城镇投资1760.98亿元,增长42.2%;农村投资77.66亿元,增长8.1%。

三次产业中,第一产业投资20.8亿元,增长57.3%;第二产业投资559.52亿元,增长61.3%,其中工业投资535.78亿元,增长59.9%;第三产业投资1258.32亿元,增长32.4%。

全年实现社会消费品零售总额588.36亿元,比上年增长25.5%,同比加快3.5个百分点。

全市海关进出口总额77.08亿美元,比上年增长23.4%。

其中,出口54.3亿美元,增长26.3%;进口22.78亿美元,增长17%。

气候合肥地处中纬度地带,位于江淮之间,全年气温冬寒夏热,春秋温和,属于暖温带向亚热带的过渡带气候类型,为亚热带湿润季风气候。

年平均气温15.7度,降雨量近1000毫米,日照2100多个小时。

合肥的气候特点是:四季分明,气候温和、雨量适中、春温多变、秋高气爽、梅雨显著、夏雨集中。

春天:冷暖空气活动频繁,常导致天气时晴时雨,乍暖乍寒,复杂多变。

夏季:季节最长,天气炎热,雨量集中,降水强度大,雨量主要集中在5-6月的梅雨季节。

秋季:季节最短,气温下降快,晴好天气多。

冬季:天气较寒冷,雨雪天气少,晴朗天气多。

合肥,别称:“庐州”、“庐阳”,简称:“合”、“肥”。

安徽省省会,位于安徽中部,长江淮河之间、巢湖之滨,通过南淝河通江达海,具有承东启西、接连中原、贯通南北的重要区位优势,是全省政治、经济、文化、信息、金融和商贸中心,全国重要的科研教育基地,国家级皖江城市带承接产业转移示范区的核心城市。

面积与区划合肥市辖瑶海、庐阳、蜀山、包河4区和肥东、肥西、长丰3县,并赋予合肥高新技术产业开发区、合肥经济技术开发区、合肥新站综合试验区市级管理权限。

全市行政辖区总面积为7029.48平方公里,其中巢湖水面面积233.4平方公里;市区总面积838.52平方公里合肥市景(17张),其中巢湖水面面积72.93平方公里,新增南岗镇面积91.95平方公里,新增烟墩乡面积106.78平方公里,市区建成区面积为320平方公里。

人口和民族户籍人口为492万多人(含四区三县),全市常住人口501万。

其中市区户籍人口240万,市区常住人口300万以上,非农业人口310万。

(数据来源:合肥市2009年经济社会统计报告) 全市除汉族外,共有少数民族成分43个,4.6万名少数民族人口,有1个民族乡,12个民族村,1个民族街道居委会,1所民族医院,11所民族中小学,少数民族经营户800多家。

对外交通全国综合交通枢纽城市之一公路:拥有206国道,312国道,合肥绕城高速(G4001),京台高速(G3),沪陕高速(G40),沪蓉高速(G42),合芜高速(G5011),是全国重要的公路枢纽之一。

铁路:拥有合武高铁,合宁高铁,淮南铁路,合九铁路,宁西铁路。

正在建设的京福高铁合肥至蚌埠段比照京沪高铁建设,将于京沪高铁同步通车,届时合肥到北京将4小时内到达;合肥铁路南环线及合肥高铁南站将使合肥铁路形成“三足鼎立”之势,并成为全国高铁枢纽之一,合肥铁路南站将建设立体换乘枢纽,规模列华东第二位,仅次于上海虹桥站。

规划建设的合庐铜铁路,商杭高铁合肥段,合安城际高铁等将使合肥铁路交通更加便利。

另外合肥是长三角4大铁路枢纽城市,新的长三角城际铁路规划将以上海、南京、杭州、合肥为中心,覆盖长三角地区地级城市及主要城镇,实现主要城市间和相邻城市间“1-2小时交通圈”,区域内其他城市间3小时内到达。

便捷的高铁建设使合肥一跃成为全国性铁路枢纽,未来将1小时到南京,2小时到上海、杭州,3小时到武汉、郑州,4小时到北京、福州。

民航:拥有合肥骆岗国际机场,开通了60多条国内外航线,和中国台湾、香港、澳门、韩国、日本、新加坡等国际航线;另外正在建设的合肥新桥国际机场将于2011年正式建成,建成后的合肥新桥国际机场将成为继北京首都、上海虹桥、上海浦东、广州白云、深圳宝安、厦门高崎等机场之后具备国内目前最高飞行区等级的机场,可供世界上目前已投入商务运营的所有飞机起降。

水运:合肥港是全国28个内河主要港口之一,也是安徽省九大内河港口之一,位于省会合肥南淝河畔,是皖中地区最大的水路货运集散地,年吞吐量为500多万吨,航道等级为三、四级,可常年通航千吨级船舶。

水资源利用--合肥地区主要利用地表水。

全市境内有巢湖、瓦埠湖、高塘湖三个自然湖泊,水源丰富,常年可供提水。

通过淠史杭灌溉和驷马山引水工程,西可引大别山水,东可提长江水。

水资源主要用于工业、农业、城镇生活和农村人畜用水及其它用水五个方面。

合肥市水环境存在的主要问题是水污染严重,地表水体除瓦埠湖、高塘湖水质较好,其余河流水系均受到不同程度的污染。

合肥都市的生态空间组织可概括为:“一湖、两库、三河、四区”,其中,“一湖”是指巢湖,它是都市区中最大的水体生态空间;“两库”是指董铺、大房郢水库,它们是最贴近市区中心的蓝色生态空间;“三河”是指贯穿于都市区的三条主要的河流,即南淝河、上派河、店埠河;“四区”是指分别楔入都市区城镇空间的四大片生态景观绿地。

通过都市区的生态空间组织,使得合肥市原有的翠绿绕城、田园入锲的形态特征得到保持和延续。

从合肥水利志上查询,南淝河古称施水,源于江淮分水岭大潜山余脉长岗(地面高程72米)南麓。