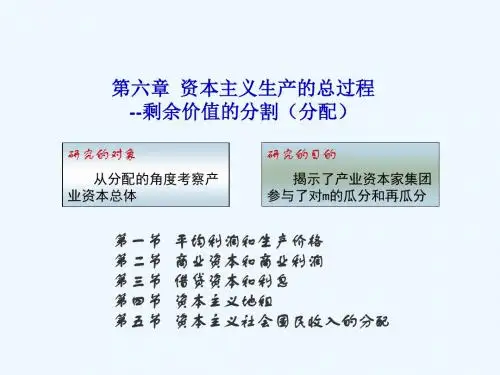

竞争和平均利润

- 格式:pptx

- 大小:194.35 KB

- 文档页数:46

市场竞争格局的分析与预测一、市场竞争格局的定义市场竞争格局指的是市场中各个主要竞争者在竞争活动中所形成的结构、关系、行为和规则的总体表现。

正因为市场竞争格局对企业的发展影响深远,所以企业要想在市场竞争中立于不败之地,就必须对市场竞争格局的变化进行分析和预测。

二、市场竞争格局的形成因素市场竞争格局的形成与市场环境、市场利润率以及行业内企业的数量和规模等有关。

其中,包括以下几个方面的因素:1.市场环境因素市场环境是指影响市场竞争格局的外部因素,如政策法规、市场需求、市场规模等。

政策法规的松紧程度和市场需求的多少会对行业内企业的数量和规模产生影响,从而改变市场竞争格局。

2.市场利润率因素市场利润率可以用来评估行业的赢利能力,影响市场竞争格局的是行业的平均利润率。

如果行业的平均利润率很高,那么行业内的竞争者数量就会增加,市场竞争压力会变强,市场竞争格局就会发生变化。

反之,如果行业的平均利润率很低,那么市场竞争压力就会相对减小,市场竞争格局也会有所改变。

3.行业内企业数量和规模因素行业内企业的数量和规模会影响市场竞争格局的变化。

在同等条件下,行业内企业数量增加会加剧市场竞争,市场份额更容易受到其他企业的挤压;相反,行业内企业数量的减少则会减轻市场竞争,企业更容易占据更大的市场份额,形成市场竞争优势。

三、市场竞争格局的分类1.完全竞争市场完全竞争市场是指行业内企业数量庞大,产品区别度很低,都是标准化产品,市场竞争压力很大,行业内企业没有竞争优势,企业只能通过价格来抢夺市场份额。

完全竞争市场的典型案例是农业市场。

2.寡头垄断市场寡头垄断市场是指市场上只有少数几个企业占据了绝对的市场份额,这些企业所生产的产品都有较高的品质和技术含量,并且具有强大的市场渗透能力,同时这些企业之间有竞争关系。

寡头垄断市场的典型例子是汽车、石油和电信等行业。

3.垄断市场垄断市场是指市场上只有一个企业或者一家集团占据了绝对市场份额,没有其他竞争者。

商品混凝土行业平均利润率一、引言商品混凝土是一种广泛应用于建筑工程中的材料,其生产和销售也是一个庞大的产业。

在这个产业中,利润率是一个重要的指标,它可以反映企业经营状况的好坏。

本文将对商品混凝土行业平均利润率进行分析。

二、商品混凝土行业概述1. 定义:商品混凝土是指按照一定的配合比和生产工艺,由水泥、骨料、粉煤灰等原材料组成的混合物。

2. 产业链:商品混凝土的生产和销售构成了一个完整的产业链。

从原材料采购到生产加工再到销售配送,都需要各个环节协同合作。

3. 市场规模:根据中国水泥协会发布的数据,2019年我国商品混凝土累计生产量达到22.6亿立方米,同比增长5.8%。

市场规模庞大。

三、商品混凝土行业利润率分析1. 利润率定义:利润率是指企业在销售收入中所获得的盈利占比。

2. 影响因素:(1)原材料成本:水泥、骨料、粉煤灰等原材料的价格波动会直接影响企业的生产成本。

(2)人工成本:商品混凝土的生产需要大量的人力投入,人工成本占比较高。

(3)市场竞争:商品混凝土市场竞争激烈,价格战常见,企业利润面临一定压力。

3. 行业平均利润率:根据公开数据和行业分析报告,商品混凝土行业平均利润率在10%~15%之间。

四、影响商品混凝土行业利润率的因素分析1. 原材料成本原材料是商品混凝土生产中不可或缺的一环。

水泥、骨料、粉煤灰等原材料价格波动对企业盈利能力有较大影响。

当原材料价格上涨时,企业生产成本增加,盈利能力下降;当原材料价格下跌时,企业生产成本降低,盈利能力提高。

因此,企业应该密切关注原材料价格变化,并及时采取相应措施。

2. 人工成本商品混凝土的生产需要大量的人力投入,人工成本占比较高。

随着社会经济的发展,劳动力成本逐渐上升,企业盈利能力受到一定压力。

因此,企业应该通过提高生产效率、降低人工投入等方式来降低人工成本。

3. 市场竞争商品混凝土市场竞争激烈,价格战常见。

在这种情况下,企业利润面临一定压力。

为了提高盈利能力,企业应该加强品牌建设、提高产品质量和服务水平等方面的竞争优势。

《资本论》解读(七):平均利润率与生产价格关键概念:成本——即成本价格,指补偿商品生产所消耗的生产资料价格和所使用的劳动力价格的部分,这部分只是补偿商品使资本家自身耗费的东西,所以对资本家来说,这就是商品的成本价格。

成本价格等于商品生产中消耗的不变资本与可变资本之和。

利润——剩余价值被认为是全部预付资本的产物,即成为利润。

利润率——剩余价值与全部预付资本的比率。

一般利润率——某一个生产部门内部的各个企业之间形成的相同的利润率。

平均利润率——社会不同生产部门之间的利润率的平均化之后,形成的在一切生产部门都相同的平均的利润率。

生产价格——成本价格与平均利润之和,称为生产价格。

一、预付资本转化为成本,剩余价值转化为利润前边说过,劳动价值论并不是马克思提出来的,劳动价值论一直是古典政治经济学的正统。

但是因为古典政治经济学混同了剩余价值和利润,所以劳动价值论一开始就面临着一个难以回答的挑战:如果商品的价值是由劳动时间决定的,那么,如果使用同样多的劳动,就应该生产出同样多的新增价值;如果同时支付同样多的报酬,就应该会产生同样多的剩余价值或者利润。

比如,分别投入300单位和600单位资本,如果都使用10个工人每天劳动8小时,那么工人劳动创造的价值应该是一样多的;如果支付给工人的工资都是150单位资本,那么工资也是一样多的,虽然300单位资本和600单位资本的数额不等,但是获得的剩余价值应该还是一样多的,也就是利润量相同。

如果劳动数量不同或者劳动报酬不同,那么剩余价值或者利润就是不一样的。

比如,同样分别投入300单位资本,一个资本使用100单位资本雇佣5个工人,另一个资本使用200单位资本雇佣10个工人,那么按照劳动价值论,这两个资本虽然等额,可是获得的剩余价值也就是利润量应该是不同的。

但是经验告诉我们,等额的资本,不论使用多少劳动,在相同的时间里总会生产平均的利润。

在同样的时间里,不论它们使用多少劳动,600单位的资本获得的利润总是300单位资本的2倍,300单位资本获得的利润总是一样多。

均匀收益的形成均匀收益的形成引文:一、均匀收益即等量资本获取等量收益,就是在资本主义制度下,不论资本家把资本投入重工业仍是投入轻工业,只需他们的投资额相等,便能够获得数目上大概相同的收益。

这类与资本大小成比率的收益,马克思把它叫做均匀收益二、研究均匀收益的意义那么马克思为何研究均匀收益呢?因为均匀收益是不同部门的资本家经过竞争从头分割节余价值的结果。

他的源泉仍旧是节余价值,只可是是资本家经过收益的详细形式进一步掩饰资本主义盘剥关系的本质的方式。

那么,我们研究均匀收益的形成过程,就会揭露出各个盘剥者公司是如何分割工人阶级所创建的节余价值,有助于我们深刻认识工人阶级与财产阶级、大土地所有者阶级经济利益的根本对立。

工人阶级和其余劳感人民要获取解放,一定颠覆整个财产阶级的统治。

那么资本家是如何经过均匀收益的形成奇妙的进一步掩饰他们盘剥的本质的呢?下边让我们看看均匀收益是如何形成的(板书)均匀收益的形成均匀收益的形成有两个过程即节余价值转变为收益和收益转变为均匀收益。

一、节余价值变换成收益m → p (板书)节余价值转变为收益的基本条件是不变为本和可变为本转变为成本价钱。

1.资本和可变资本生产成本——即成本价钱。

是生产单位商品所耗资的不变资本和可变资本之和。

公式: c+v﹦k资本主义公司生产的商品的价值:不变资本的价值、可变资本的价值和节余价值。

(不变为本、可变为本、节余价值)公式 W=c +v+m不变为本:在生产过程中,生产资料的适用价值形态发生了变化,而它的价值转移到新产品中去了可变为本:购置劳动力的成本 (即薪资 )。

这部分资本的价值,在生产过程中不是转移到新产品上去,因为资本家所支付的劳动力的价值,被工人用于购置生活资料在生产过程之外花费掉了。

这部分价值是在生产过程中由工人重生产出来的。

可是,劳动力发挥作用的结果,不单重生产出劳动力的价值,并且生产出节余价值,所以,转变为劳动力的资本,在生产过程中价值量发生了变化,实现了增殖,所以叫做可变资本。

第七章剩余价值的分配一、利润和平均利润(一)利润与利润率1、不变资本和可变资本转化为成本价格。

(1)资本主义企业生产的商品价值构成。

商品价值(W)包括:已消耗不变资本的价值(C)、可变资本的价值(V)和剩余价值(M)。

用公式表示:W=C+V+M对全社会来说,C+V+M是商品生产中实际耗费的劳动量,即商品的生产费用。

对资本家来说,他自己不从事劳动,仅支出不变资本和可变资本,至于商品中的剩余价值,资本家并没有任何支付。

(2)成本价格的概念。

成本价格,是生产商品所耗费的不变资本与可变资本之和,即C+V。

也叫资本家的生产费用,或叫生产成本。

用K表示:K=C+V(3)不变资本和可变资本转化为成本价格,掩盖了资本主义剥削关系。

随着不变资本和可变资本转化为成本,商品价值=成本价格+剩余价值。

W=C+V+MK=C+VW=K+MM=W-K这样,剩余价值表现为成本价格的一个附加额,剩余价值与可变资本的直接关系被掩盖了,成本价格的实质在于掩盖了资本主义剥削关系:(4)资本主义成本价格与生产商品的实际生产费用是两个不同的量。

(5)成本价格在资本主义经济生活中的重要意义第一、资本家经营企业时赚钱或的亏本的标志。

所以,成本价格是资本家出售商品的价格最低界线。

第二、成本价格是决定资本家在竞争中能力大小和成败关键。

2、剩余价值转化为利润(1)剩余价值转化为利润。

由于生产中所消耗的资本(不变资本和可变资本)表现为生产成本,掩盖了不变资本和可变资本的区别,剩余价值也就表现为生产成本心服上的一个增加额,即全部所费资本的增加额,而且还进一步地表现为全部所用资本的增加额。

当剩余价值被看成是全部预付资本的产物时,剩余价值就取得了利润形态。

(利润用P表示)(2)剩余价值和利润的关系:第一,剩余价值是相对于可变资本而言,是预付可变资本的增加额,体现了资本家对工人的剥削,是人与人的关系;利润是相对于全部预付资本而言,是全部预付资本的增加额,体现投入资本的价值与增值部分的资本价值的关系,是物与物的关系。

名词解释:商品经济:是以商品生产和商品交换为内容的经济形式。

(商品交换不是简单的物物联系,是通过物建立的人和人的关系)商品:是用来交换的劳动产品。

商品作为资本主义经济的细胞,已经包含着资本主义一切矛盾的萌芽。

使用价值:物的有用性使物成为使用价值。

商品的使用价值在质上是不同的,它是由商品的物理、化学、生物等属性决定的。

正是因为各种商品具有不同的使用价值,它们之间才会发生交换。

使用价值表现的是商品的差异性。

物的属性是能用,可以满足自己的需求或他人的需求。

使用价值在一切社会中都存在。

劳动产品可以满足人的需求(共性)。

作为商品的使用价值,马克思强调的是对他人有用的“社会使用价值”(特性)。

使用价值有时指物的有用性,有时指商品体本身。

物的有用性是能用来交换的前提,所以马克思将使用价值、物的有用性看作是交换价值的物质承担者。

然后,马克思从商品的自然属性转换到量的分析——交换中的数量关系价值:这种凝结在商品中的一般人类劳动就是商品的价值,或者说是价值实体。

在商品的交换关系或交换价值中表现出来的共同东西,就是商品的价值。

”“如果把商品体的使用价值撇开,商品体就只剩下一个属性,即劳动产品这个属性。

”所以,各种商品的价值只有量的差别,而无质的不同。

具体劳动:在商品生产中,人们为了生产满足各种不同需要的商品,就要进行各种特定形式的劳动。

这种在特定的具体形式下创造不同使用价值的劳动,叫做具体劳动。

具体劳动创造商品的使用价值。

抽象劳动:因为生产商品的劳动,除了千差万别的具体劳动这一面外,还有共同的、同质的一面,那就是,它们都是人类劳动力的耗费,即人们的体力和脑力的支出。

这种抛开劳动的具体形式的无差别的一般人类劳动,叫做抽象劳动。

私人劳动:私人劳动是指私有制为基础的商品经济中生产商品的劳动所具有的私人性质。

生产中,由于私有制的存在,商品生产者生产什么,生产多少,完全是他个人的私事,因此生产商品的劳动又是私人劳动。

社会劳动:社会劳动指以私有制为基础的商品经济中生产商品的劳动所具有的社会性质。

缺乏对价值的完整论述,确实是《资本论》的一大不足,这种不足使劳动价值论无法获得牢固的根基,从而边际效用论、要素价值论等才有可能在经济学中占有大量的市场。

资本论的分析上的确可以有一些边际的思想来进行分析。

举个例子来说:马克思指出解决理论和现实的矛盾关键在于“竞争”。

通过竞争,平均利润率得以形成,商品的价值也就转化为生产价格,理论分析就和现实相符了。

不同生产部门中占统治地位的利润率,本来是不相同的。

这些不同的利润率,通过竞争而平均化为一般利润率,即所有这些不同利润率的平均数。

按照一般利润率归于一定量资本的利润,就是平均利润。

为说明这一过程,马克思构建了一个由五个生产部门组成的模型,在这个模型中,五个生产部门的资本有机构成不同,但劳动的剥削程度相等。

在没有部门间竞争时,五个生产部门的利润率各不相同。

通过竞争,这个模型展现了五个生产部门原本不尽相同的利润率如何转变为相同的平均利润率,商品不再按照价值出售,而是按生产价格出售,等量资本获得了等量利润这一过程。

这个模型中假设了商品的成本价格,等于该商品生产中所消费的各种商品的价值,造成了一定的误差,但马克思却认为这却没有进一步考察的必要。

马克思还将影响一般平均利润率的因素归结为两个:一是不同生产部门的资本有机构成,二是社会总资本在不同部门之间的分配。

这里所指的竞争,既包括部门内的竞争,又包括部门间的竞争。

部门内的竞争,使商品的不同个别价值形成一个相同的市场价值和市场价格;部门之间的竞争,形成使不同部门之间的利润率平均化的生产价格。

平均利润率不是在任何时候都能够形成的,而是需要一定的社会条件,对此,马克思指出,这要求资本主义生产方式有更高的发展,即竞争比较充分这一条件,在资本主义生产方式最初起步时这样的条件并不具备。

马克思认为,由于供求等因素的变化,平均利润率形成后,仍然是一个动态变化的过程,是一个在不平衡中不断实现的过程。

影响平均利润率形成机制的速度的因素有两个:一个是资本的活动性,另一个是劳动力转移的快慢。

第七章剩余价值的分配第一节平均利润和生产价格一、生产成本1.生产成本的含义生产成本又称生产费用,是生产单位商品所耗费的不变资本与可变资本之和。

2.生产成本对资本主义生产的影响(1)生产成本的补偿是资本主义再生产的必要条件,是商品出售价格的最低界限。

(2)生产成本是资本家经营企业盈亏的标志。

(3)生产成本的高低是资本家在竞争中胜败的关键。

二、剩余价值转化为利润1.剩余价值转化为利润当剩余价值被看作全部预付资本的产物时,就转化为利润这一具体形态。

2.利润和剩余价值的关系(1)利润和剩余价值本来是同一个东西,都是雇佣工人创造的,二者在数量上是一致的。

所不同的是:剩余价值是对可变资本而言的,利润是对全部预付资本而言的。

(2)剩余价值是利润的本质,利润是剩余价值的转化形式。

3.利润率及其与剩余价值率的关系(1)利润率是剩余价值和全部预付资本的比率。

用公式表示就是:(2)利润率是剩余价值率的转化形式,二者是同一剩余价值量按照不同的计算方法得出的不同比率,它与剩余价值率的区别在于:①二者在质上不同。

m'反映资本家对工人的剥削程度;P′反映预付资本的增殖程度。

②二者在量上不等。

由于c+v总是大于v,因而P′总是小于m' 。

4.决定和影响利润率变化的主要因素第一,剩余价值率的高低第二,资本有机构成的高低第三,资本周转速度的快慢第四,不变资本的节省三、利润转化为平均利润1.部门之间的竞争和平均利润的形成(1)部门之间的竞争是指不同生产部门的资本家之间为追求较高利润率而展开的竞争。

(2)部门之间竞争的目的是争夺有利的投资场所,竞争的手段是进行资本转移,即把资本从利润率低的部门转移到高的部门。

(3)部门之间的竞争,引起各部门生产规模的变化,进而引起供求关系和市场价格的变化,结果使不同部门的利润率趋于一致,形成平均利润率和平均利润。

2.平均利润率和平均利润(1)平均利润率就是全社会的剩余价值总额和预付社会总资本的比率。