DIC实验报告范例

- 格式:docx

- 大小:373.02 KB

- 文档页数:6

药物血浆半衰期的测定实验报告【实验目的】掌握药物半衰期的测定方法【实验原理】药物消除半衰期是血浆药物浓度下降一半所需要的时间。

其长短可反映体内药物消除速度,根据半衰期可确定给药间隔时间。

按一级动力学消除的药物,其血浆半衰期是一个固定的值,不受药物初始浓度和给药剂量的影响,仅取决于值(一级动力学的消除速率常数)的大小。

=磺胺嘧啶(SD)的测定原理:磺胺类药物为氨基苯类化合物,在酸性溶液中可与亚硝酸钠起重氮反应生成重氮盐,此盐在碱性溶液中与麝香草酚溶液起偶联反应形成橙红色偶氮化合物,将该化合物在525nm波长下比色,其光密度与磺胺类药物的浓度成正比(朗伯比尔定律)。

【实验对象】家兔。

体重1.5~2.5kg。

【实验试剂】10%磺胺嘧啶钠,肝素,7.5%三氯醋酸,0.5%麝香草酚,0.5%亚硝酸钠,蒸馏水。

【实验器材】离心机,分光光度计,离心管,试管,注射器,移液管,吸球,烧杯,玻璃棒。

【实验方法】(1)取药前血取家兔1只称重,0.5%肝素生理盐水润湿注射器和抗凝瓶,由耳缘静脉取药前血2ml(空白对照)于抗凝瓶内。

(2)给药由一侧耳缘静脉注射10%磺胺嘧啶钠溶液3ml/kg(药物浓度为200mg/10ml)准确记录给药结束时间。

(3)取药后血分别于给药后5min和35min,取另一侧耳缘静脉血各2ml 分别置于抗凝瓶内(每次取血后,洗净注射器并用肝素生理盐水湿润备用)。

准确记录实际采血时间。

(4)测定血液样本SD浓度3次血液样本各准确吸取0.2ml,分别加至编号的含7.5%三氯醋酸2.8ml离心管中,混匀。

3000r/min,离心10min。

准确吸取离心管各管上清液1.5ml,分别至相应编号的试管中。

各管分别加入0.5%亚硝酸钠溶液0.5ml,充分混匀;再加入0.5%麝香草酚溶液1ml,混匀。

以给药前的空白管作参比,使用分光光度计在525nm波长处测定各管光密度值,按下列公式计算血中SD浓度。

血中SD浓度()=(5)半衰期的计算=代入上述公式:公式中T为给药后两次取血的间隔时间,、分别为给药后两次取血的血浆药物浓度。

磺胺类药物动学参数测定实验报告竭诚为您提供优质文档/双击可除磺胺类药物动学参数测定实验报告篇一:生物药剂学与药物动力学实验生物药剂学与药物动力学实验目录一、基本知识与基本技能二、验证性实验实验一磺胺嘧啶在体小肠吸收实验实验二磺胺类药物的组织分布实验实验三血浆蛋白结合率测定实验四尿药法测定核黄素片剂药动学参数实验五卡马西平血药浓度监测实验六苯酰甲硝唑分散片人体生物等效性试验实验七TDx监测环孢素A血药浓度三、设计性实验实验一血药浓度测定与药动学研究实验二制剂生物利用度实验实验三阿司匹林缓释片体内外相关性实验实验四氨茶碱血药浓度的监测和治疗方案设计实验五重复一点法测定药动学参数四、综合性实验实验一对乙酰氨基酚溶出度测定及溶出参数的计算实验二对乙酰氨基酚血药浓度测定与药物动力学研究实验三阿司匹林肠溶片的血药浓度测定五、附录一、基本知识与基本技能生物药剂学是研究药物及其剂型在体内的吸收、分布、代谢、排泄过程,阐明药物的剂型因素,机体生物因素和药物疗效之间相互关系的一门学科;药物动力学是应用动力学原理与数学处理方法,定量描述药物在体内动态变化规律的学科。

生物药剂学与药物动力学是药学专业的一门主要专业课程。

使学生在掌握生物药剂学和药物动力学的基本概念、基本理论和研究方法基础上,能初步应用有关知识正确评价药物制剂质量,设计合理的剂型、处方及生产工艺,并为临床合理用药提供科学依据,也能应用药物动力学的原理进行药物制剂生物等效性评价、给药方案设计及临床药物治疗方案的个体化等。

实验课是生物药剂学与药物动力学课程中必不可少的重要实践环节。

通过实践教学,学习生物药剂学与药物动力学实验的设计及数据的处理方法,熟悉生物样品处理与检测的方法,能进行临床药代动力学实验的设计及数据的处理,掌握实验方法在临床合理用药方案设计中的应用,掌握专业实验技能,培养学生独立思考和独立工作能力以及科学的工作态度和习惯。

生物药剂学与药物动力学的实验对象常为动物或人,通常通过给予受试对象药物或制剂后,检测不同时间生物样品中药物与代谢物的浓度变化来了解药物在体内吸收、分布、代谢与排泄规律。

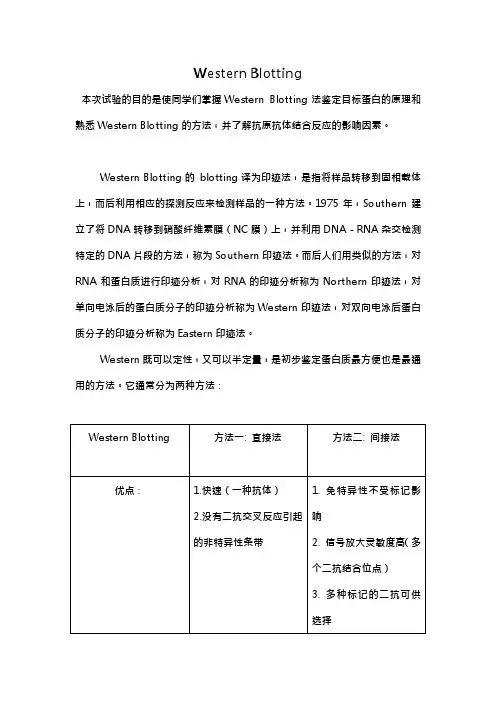

Western Blotting本次试验的目的是使同学们掌握Western Blotting法鉴定目标蛋白的原理和熟悉Western Blotting的方法,并了解抗原抗体结合反应的影响因素。

Western Blotting的blotting译为印迹法,是指将样品转移到固相载体上,而后利用相应的探测反应来检测样品的一种方法。

1975年,Southern建立了将DNA转移到硝酸纤维素膜(NC膜)上,并利用DNA-RNA杂交检测特定的DNA片段的方法,称为Southern印迹法。

而后人们用类似的方法,对RNA和蛋白质进行印迹分析,对RNA的印迹分析称为Northern印迹法,对单向电泳后的蛋白质分子的印迹分析称为Western印迹法,对双向电泳后蛋白质分子的印迹分析称为Eastern印迹法。

Western既可以定性,又可以半定量,是初步鉴定蛋白质最方便也是最通用的方法。

它通常分为两种方法:Western Blotting 方法一: 直接法方法二: 间接法优点: 1.快速(一种抗体)2.没有二抗交叉反应引起的非特异性条带1. 免特异性不受标记影响2. 信号放大灵敏度高(多个二抗结合位点)3. 多种标记的二抗可供选择4. 可选择不同的Marker缺点: 1.免疫反应性降低2.无信号二级放大3.抗体标记费时昂贵,使用不方便1. 交叉反应引起的非特异性条带2. 额外的二抗孵育以及条件优化同时Western又具有多种识别蛋白质的显色方法,主要有以下几种:i. 放射自显影ii. 底物化学发光ECL iii. 底物荧光ECF iv. 底物DAB呈色现常用的有底物化学发光ECL和底物DAB呈色。

一、实验原理Western Blotting(蛋白质免疫印迹法)是将经聚丙烯酰胺凝胶电泳奋力的蛋白质样品,转移到固相载体(例如硝酸纤维素薄膜)上,固相载体以非共价键形式吸附蛋白质,且能保持电泳分离的多肽类型及其生物学活性不变。

维生素C的定量测定(2,6-二氯酚靛酚滴定法)一、目的要求:(1)学习并掌握用2,6—二氯酚靛酚滴定法测定植物材料中维生素C含量的原理和方法。

(2)了解蔬菜、水果中维生素C含量情况.(3)熟悉微量滴定法的基本操作过程。

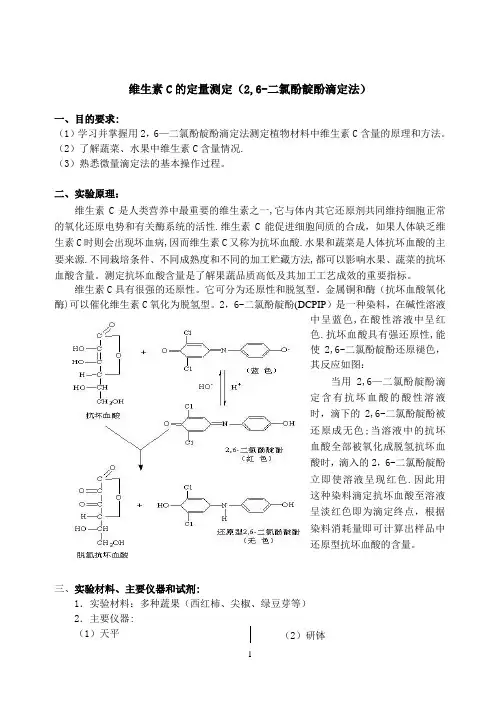

二、实验原理:维生素C是人类营养中最重要的维生素之一,它与体内其它还原剂共同维持细胞正常的氧化还原电势和有关酶系统的活性.维生素C能促进细胞间质的合成,如果人体缺乏维生素C时则会出现坏血病,因而维生素C又称为抗坏血酸.水果和蔬菜是人体抗坏血酸的主要来源.不同栽培条件、不同成熟度和不同的加工贮藏方法,都可以影响水果、蔬菜的抗坏血酸含量。

测定抗坏血酸含量是了解果蔬品质高低及其加工工艺成效的重要指标。

维生素C具有很强的还原性。

它可分为还原性和脱氢型。

金属铜和酶(抗坏血酸氧化酶)可以催化维生素C氧化为脱氢型。

2,6-二氯酚靛酚(DCPIP)是一种染料,在碱性溶液中呈蓝色,在酸性溶液中呈红色.抗坏血酸具有强还原性,能使2,6-二氯酚靛酚还原褪色,其反应如图:当用2,6—二氯酚靛酚滴定含有抗坏血酸的酸性溶液时,滴下的2,6-二氯酚靛酚被还原成无色;当溶液中的抗坏血酸全部被氧化成脱氢抗坏血酸时,滴入的2,6-二氯酚靛酚立即使溶液呈现红色.因此用这种染料滴定抗坏血酸至溶液呈淡红色即为滴定终点,根据染料消耗量即可计算出样品中还原型抗坏血酸的含量。

三、实验材料、主要仪器和试剂:1.实验材料:多种蔬果(西红柿、尖椒、绿豆芽等)2.主要仪器:(1)天平(2)研钵(3)容量瓶(50mL) (4)刻度吸管(5mL,10mL) (5)锥形瓶(100mL)(6)微量滴定管(3mL) (7)漏斗(8)脱脂纱布(9)滤纸3.试剂:(1)2% HCl(2)标准抗坏血酸溶液精确称量抗坏血酸(应为洁白色,如变为黄色则不能用)25mg,溶于25ml 4%HCl中,移入50ml容量瓶中,用蒸馏水稀释至刻度,贮于棕色瓶中,冷藏,最好临用前配制,此溶液每ml 中含抗坏血酸0.5mg,.(3)0.01M 2,6-二氯酚靛酚准确称0。

精品文档 随意编辑 五 常规报告单分析 一、 相关项目

1. rbc、hb、mcv(平均红细胞体积)、hct(红细胞压积)、mch(平均rbc血红蛋白含量)、mchc(平均rbc血红蛋白浓度)、rdw(rbc体积分布宽度);

2. wbc、dc(ly、mo、gr)绝对值; 3. plt、pct(血小板比积)、pdw(血小板体积分布宽度)、mpv(平均血小板体积) 二、 各主要参数的临床意义及参考范围(★)

1. rbc及hb增多:是指单位容积血液中rbc数及hb量高于参考值上限。一般经多次检查成年男性rbc>6.0×1012/l,hb>160g/l,女性rbc>5.5×1012/l,hb>150g/l时认为增多。可分为相对增多和绝对增多。①相对增多,是因血浆容量减少,血浆中水分丢失,血液浓缩使rbc容量相对增多。见于严重呕吐、腹泻、大量出汗、大面积烧伤等。②绝对增多,临床上称为rbc增多症,可分为原发和继发两类,原者即真红。 2. rbc及hb减少:是指单位容积循环血液中rbc数、hb量及血细胞比容(hct)低于参考值,通常称贫血。以血红蛋白为标准,成人男性hb<120g/l,成人女性hb<110g/l,皆可认为是贫血。临床上还根据hb减低的程度将贫血分为四级:轻度:hb<90g/l;中度:hb:90-60g/l;重度:hb:60-30g/l;极重度:hb<30g/l。引起减少原因包括两类:①生理性减少:婴儿从出生3个月起-15岁以前的儿童;妊娠中、后期孕妇血浆容量增加,使血液稀释,;老年人骨髓造血容量逐渐减少,使造血功能减低,均可导致rbc、hb减少,统称生理性贫血。②病理性减少:见于各种贫血。 3. 参考值(※) 成人男 成人女 新生儿 4. 血细胞压积(hct) hct可反映rbc的增多或减少,但受血浆容量的影响,同时也受rbc体积大小的影响。 参考值:男:0.4-0.5l/l;女:0.37-0.48l/l。 5. mcv(平均rbc比容) 参考值:血细胞仪:80-100fl

实验一常用的系统攻击方法上海电视大学开放教育学院(阜新)分校《学生实验报告》记录表姓名:学号: 088000 实验日期: 2021 年 10 月日年级、专业名称 2021级计实课程名称网络安全技术实验指导教师李钢主持(主讲)教师杨焕宇指导教师评定主持(主讲)验收实验报告成绩教师评审意见实验一常用的系统攻击方法【实验目的】1、通过练习使用网络探测、扫描器工具,可以了解目标主机的信息:IP 地址、开放的端口和服务程序等,从而获得系统有用的信息,发现网络系统的漏洞。

2、通过密码破解工具的使用,了解帐号的安全性,掌握安全口令的设置原则,以保护帐号3、通过使用 Wireshark 软件掌握 Sniffer(嗅探器)工具的使用方法,实现捕捉 ftp、http 等协议的数据包,以理解 tcp/ip 协议中多种协议的数据结构、会话连接建立和终止的过程、tcp 序列号、应答序号的变化规律,防止 ftp、http 等协议由于传输明文密码造成的泄密。

掌握协议分析软件的应用。

4、通过对木马配置的实验,理解与掌握木马传播与运行的机制;通过手动删除木马,掌握检查木马和删除木马的技巧,学会防御木马的相关知识,加深对木马的安全防范意识。

5、通过练习使用 DoS/DDoS 攻击工具对目标主机进行攻击;理解DoS/DDoS 攻击及其实施过程;掌握检测和防范 DoS/DDoS 攻击的措施。

6、学习缓冲区溢出的基本概念,以及缓冲区溢出的原理过程。

掌握预防和防御缓冲区溢出的方法,并且在实际编程中严格遵循安全原则。

【实验环境】两台预装 Windows 2000/XP/2021 的主机,通过网络相连。

软件工具:nmap、X-Scan、SMBcrack、psexec.exe、Wireshark、冰河木马、synkiller【实验要求】(运用软件,将运行结果以屏幕截图的形式保存在文档中) 1、使用端口扫描器namp,查看目标系统的开放端口的情况 2、使用X-scan扫描器,查看目标系统漏洞的情况 3、使用SMBCrack进行口令破解实验 4、用Sniffer嗅探一个Telnet过程 5、使用冰河对远程计算机进行控制6、使用拒绝服务攻击工具,观察DoS攻击的现象(选做)7、使用OllyDbg工具,完成缓冲区溢出程序的调试(选做)【实验步骤】? 使用端口扫描器namp1、将Nmap-all.rar文件释放,把其中namp.exe文件复制到C盘根目录;2、“开始”→“运行”→输入cmd,进入命令行状态 3、找有效的IP地址 C:\\>nmap -sP192.168.1.108 Starting nmap V. 3.00 ( /nmap ) Unable to findnmap-services! Resorting to /etc/services Host USER8 (192.168.1.108) appearsto be up. Nmap run completed -- 1 IP address (1 host up) scanned in 0 secondsC:\\>C:\\>nmap -sP 192.168.1.107 Starting nmap V. 3.00 ( /nmap ) Unable to find nmap-services! Resorting to /etc/services Note: Host seemsdown. If it is really up, but blocking our ping probes, try -P0 Nmap runcompleted -- 1 IP address (0 hosts up) scanned in 59 seconds C:\\> 没有找到说明找到4、查找有效的端口C:\\>nmap -sS 192.168.1.108 Starting nmap V. 3.00 ( /nmap ) Unable to find nmap-services! Resorting to /etc/services Interesting ports on USER8 (192.168.1.108): (The 1021 ports scanned but not shown below are instate: closed) Port State Service 21/tcp open ftp25/tcp open smtp 53/tcp open domain 80/tcp openhttp 119/tcp open nntp 135/tcp open epmap 139/tcp open netbios-ssn 443/tcp open https 445/tcp open microsoft-ds563/tcp open unknown 1433/tcp open ms-sql-s Nmap runcompleted -- 1 IP address (1 host up) scanned in 1 second C:\\>? 使用X-scan扫描器1、将压缩释放后,直接运行其中的X-scan2、“设置”→“扫描参数”→输入要扫描的IP地址范围:3、“开始”? 使用SMBCrack进行口令破解先准备两个文本文件:user.txt 和 pass.dicC:\\>smbcrack2 -i 192.168.1.108 -u user.txt -p pass.dic -- calculate Password Number -- Total 3 Password In File pass.dic. -- 12/16/09 19:33:59 password crack on 192.168.1.108 Port 139 -- [1/1 2] [66.67%] [0.03(s) E0.02(s) L ] User: administrator Password: -- SMB Password Statistics -- Total tries 1 in 0.03 seconds Tries per second = 32.26 Total accounts 2, compromised 1, disabled 0, skiped 0 Penetration ratio = 50.00 % -- 12/16/09 19:33:59 All Done -- ? 用Sniffer嗅探一个Telnet过程1、从甲计算机(192.168.2.10)通过telnet命令远程登录乙计算机1.在乙计算机(192.168.2.12)的“服务”中启动“Telnet” 2.在甲计算机命令行界面,输入 telnet [ 对方IP地址 ]3.使用dir命令查看对方C盘根目录下的文件系统结构 4.最后使用exit命令退出2、使用Sniffer截取操作中的通信数据。

上海第二工业大学环境与材料工程学院实践环节报告(含课程大作业)首页报告(大作业)题目:热重—差热同步分析仪实验目的:掌握热重—差热分析原理,熟悉TG—DSC的操作流程,使用热重—差热同步分析曲线分析CuS O45H2O成分。

实验原理:物质受热时,发生化学反应,质量也就随之改变,测量物质质量变化就可研究其变化过程,TG是在程序温度(等速升降温、恒温和循环)控制下,测量物质的质量和热量随温度变化的分析仪器,由热重法测得的曲线称为TG曲线;DSC将试样和参比物作各由一个单独的微型坩埚加热,当试样按程序升温时,控制系统根据试样和参比物的温差信号来调节加热器的功率输出,使试样和参比物在整个实验过程中始终保持温度一致,即两者的温差为零,所记录的是试样和参比物之间的功率差随温度的变化曲线称为DSC曲线。

热分析原理热力学第一定律:能量守恒定律基本内容:热能可以从一个物体传递给另一个物体,也可以与机械能或其他能量相互转换,在传递和转换过程中,能量的总值不变。

热力学第二定律:不可逆性在自然状态下,热永远都只能由热处转到冷处,热不可能自发地、不付代价地从低温物体传到高温物体,也不可能从单一热源取热,把它全部变为功而不产生其他任何影响。

仪器材料:德国NETZSCHSTA449C主机、TASC414/4控制器、计算机、电源、循环水、CuSO4.5H2O实验内容:实验步骤:1、开机打开恒温水浴、STA449C主机、TASC414/4控制器与计算机电源。

一般在水浴与热天平打开2~3小时候,可以开始测试。

打开Protenus软件。

2、气体确认测量所使用的吹扫气情况。

(N2)3、基线测试①放坩埚②新建测试③打开温度校正文件④打开灵敏度校正文件⑤编辑设定温度程序⑥设定测量文件名⑦初始化工作条件与开始测量4、样品测试5、测试结果分析实验数据分析:五水硫酸铜样品称重:13.308mg升温速率:10k/min气氛:N2坩埚:Al2O3综合TG和DTG曲线可知第一个平台在室温至69.7℃,69.7℃~98.7℃为第一台阶,故m o=13.308mg第二个平台在98.7℃~111.5℃,111.5℃~128.3℃为第二台阶第三个平台在128.3℃~222.9℃,222.9℃~252.4℃为第三台阶根据方程,可计算出CuS O4·5H2O的理论质量损失率,计算第一次理论质量损失率为第二次理论质量损失率也是14.4%;第三次质量损失率为前两次的一半为7.2%;固体剩余质量理论计算值为63.9%,与TG测得数据基本一致。

实验报告2SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳法实验二 SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳法(SDS-PAGE)测定蛋白质的分子量1 原理1.1聚丙烯酰胺凝胶的性能及制备原理1.1.1性能聚丙烯酰胺凝胶的机械性能好,有弹性,透明,相对地化学稳定,对pH和温度变化比较稳定,在很多溶剂中不溶,是非离子型的,没有吸附和电渗作用。

通过改变浓度和交联度,可以控制孔径在广泛的范围内变动,并且制备凝胶的重复性好。

由于纯度高和不溶性,因此还适于少量样品的制备,不致污染样品。

1.1.2 制备原理聚丙烯酰胺凝胶是用丙烯酰胺(Acr)和交联剂甲叉双丙烯酰胺(Bis)在催化剂的作用下聚合而成。

聚丙烯酰胺凝胶聚合的催化系统有化学聚合和光聚合两种。

本实验是用化学聚合。

化学聚合的催化剂通常多采用过硫酸铵(AP)或过硫酸钾,此外还需要一种脂肪族叔胺作加速剂,最有效的加速剂是N,N,N’,N’-四甲基乙二胺(TEMED)。

在叔胺的催化下,由过硫酸铵形成氧的自由基,后者又使单体形成自由基,从而引发聚合反应。

叔胺要处于自由碱基状态下才有效,所以在低pH时,常会延长聚合时间;分子氧阻止链的延长,妨碍聚合作用;一些金属也能抑制聚合;冷却可以使聚合速度变慢。

通常控制这些因素使聚合在1小时内完成,以便使凝胶的性质稳定。

1.1.3 凝胶浓度和交联度与孔径的关系凝胶浓度根据被分离的物质的分子量大小确定。

当分析一个未知样品时,常先用7.5%的标准凝胶或用4~10%的凝胶梯度来试测,而后选出适宜的凝胶浓度。

凝胶的机械性能、弹性是否适中很重要,胶太软易断裂,;太硬则脆,也易折断。

1.2 SDS-凝胶电泳法测定蛋白质分子量的原理蛋白质分子在聚丙烯酰胺凝胶中电泳时,它的迁移率取决于所带净电荷及分子的大小和形状等因素。

如果在聚丙烯酰胺凝胶系统中加入SDS和巯基乙醇,则蛋白质分子的迁移率主要取决于它的分子量,而与所带电荷和形状无关。

在蛋白质溶液中加入SDS和巯基乙醇后,巯基乙醇能使蛋白质分子中的二硫键还原;SDS能使蛋白质的氢键、疏水键打开,并结合到蛋白质分子上,形成蛋白质-SDS 复合物。

结构化学实验报告等温滴定量热法测定两种蛋白质间相互作用2012/5/5实验目的:了解MicroCal iTC200等温滴定量热仪在测量蛋白质相互作用中的应用,了解仪器基本工作原理,学习蛋白质相互作用的测定步骤和仪器操作,简要分析实验结果。

实验原理:在研究两种或两种以上的蛋白质的功能时,相关蛋白质之间常常存在相互作用(常常是氢键或范德华力),如果两蛋白可以彼此结合,则结合的过程中会放出一定的热量。

所以,通过测定蛋白质相互作用时放出热量的大小,可以得到蛋白相互作用时的结合常数K D、化学计量比N和焓变ΔH,从而由热力学公式ΔG = RT lnK D和ΔG = ΔH -TΔS可以进一步得到反应的自由能变化。

MicroCal iTC200等温滴定量热仪的基本原理就是实现了蛋白质之间的微量滴定操作和微小热量的精密测量。

通过滴定操作和热量的测量,量热仪可以给出热量-摩尔比曲线:图像中曲线的突跃中点对应的化学计量比就是两种蛋白质相互作用的化学计量数N ,突跃中点处曲线的斜率就是两种蛋白相互作用的结合常数K D 。

决定曲线形状的主要参数是C 值:C = 滴定池中的蛋白浓度/ KD = [M]tot/ KD × NC 值越大,曲线越陡;C 值越小,曲线越平缓,没有明显的突跃。

一般C 值在10-100之间实验效果最好。

实验材料:蛋白质tse1(17KD)蛋白质tsi1(16KD)实验步骤:1.使用紫外分光光度计在280nm检测波长下测定蛋白质溶液中蛋白质的浓度,根据所需要的蛋白质浓度比稀释蛋白质溶液。

2.在量热仪的注射器和样品池中分别加入两种不同的蛋白质样品。

⑴注射器加样①将装有约100微升样品的PCR管放入样品试管槽。

②注射器移到“Rest Position”;然后左手转动注射器上端,使注射器的连接孔对准支架上的孔。

右手将白色细管顶部的连接头水平对准注射器连接孔,先轻轻将乳白色连接头旋入连接孔,随后将乳白色连接头后的金属连接头轻轻拧紧即可。

重庆交通大学信息科学与工程学院综合性设计性实验报告专业:通信工程专业11级学号:631106040222姓名:徐国健实验所属课程:信息论与编码实验室(中心):信息技术软件实验室指导教师:李益才2014年5月一、题目LZW编码与译码二、编程要求要求一:对字符串进行LZW编码,输出与字符串相一一对应的码字,本次实验所选的字符串为“ABBABABAC”。

要求二:对要求一输出结果的码字进行译码输出三、仿真方案详细设计LZW(Lempel-Ziv & Welch)编码又称为字串表编码,属于一种无损压缩编码。

LZW编码与游程编码类似,也是对字符串进行编码从而实现压缩,但它在编码的同时还生成了特定字符串以及与之对应的索引字符串表。

LZW压缩使用字典库查找方案。

它读入待压缩的数据并与一个字典库(库开始是空的)中的字符串进行对比,如有匹配的字符串,则输出该字符串数据在字典库中的位置索引,否则将该字符串插入字典中。

LZW编码算法①将字典初始化为包含所有可能的单字字符,当前前缀P初始化为空;②读入当前字符到C(即字符流中的下一个字符);③判断P+C是否在字典中,如果在字典中,则用C扩展P,即P=P+C;否则输出与当前前缀P相对应的码字,同时将P+C添加到字典中并令P=C,即重新置当前前缀;④判断字符流结束与否,如果没有结束,转②,否则把代表当前前缀P的码字输出到码字流;⑤结束。

编码流程图如下LZW译码算法①初始化字典,并读入一个码字W;②试读一个码字K,如果不存在码字K可读,则输出W对应的字符串,转③;否则,在W对应的字符(串)末尾加入码字K的第一个字符,形成的字符串加入字典(如果K还未在字典中出现,则W+FirstChar(W)放入字典)。

然后输出W 对应的字符(串),同时W=K(重新赋W的值);转②;③算法结束。

译码流程图如下四、仿真结果及结论结果所示:结论:本次实验成功的完成了LZW编码的编码过程和译码过程,同时对字符串进行编码从而实现压缩,但它在编码的同时还生成了特定字符串以及与之对应的索引字符串表即词典。

药物急性毒性实验实验⼀药物急性半数致死量(LD50)的测定【⽬的】了解药物半数致死量(LD50)测定的意义、原理,掌握半数致死量的测定⽅法和计算过程。

【原理】LD50是指在⼀群动物中能使半数动物死亡的剂量。

由于实验动物的抽样误差,药物的致死量对数值⼤多在50%质反应的上下呈正态分布。

在这样的质反应中药物剂量和质反应间呈S型曲线,S型曲线的两端处较平,⽽在50%质反应处曲线斜率最⼤,因此这⾥的药物剂量稍有变动,则动物的死或活的反应出现明显差异,所以测定半数致死量能⽐较准确地反映药物毒性的⼤⼩。

【实验材料】1、动物:⼩⽩⿏,体重18-24g,雌、雄各半,实验前禁⾷12⼩时,不禁⽔。

2、药品:盐酸普鲁卡因,苦味酸。

3、器械:⼩⿏笼,天平,注射器(1mL),电⼦计算器。

【⽅法和步骤】(⼀)预备实验1、探索剂量范围:先找出100%及0%死亡的剂量,此即上下限剂量(D m及D n)。

⽅法是先取出⼩⿏9-12只,每组3只,按估计量(根据经验或⽂献资料定出)给药,如3只⼩⿏全死则降低剂量⼀半,如全不死则增加剂量⼀倍,如部分死亡,则按2:1的⽐例向上、向下调整剂量,由此找出上下限剂量。

2、确定组数,计算各组剂量:确定组数(G):可根据适宜的组距确定组数,⼀般分5-8个剂量组。

计算各组剂量:要求各组剂量按等⽐级数排列,在找出D m及D n和确定组数后,可按下列公式求出公⽐r:r再按公⽐计算各组剂量D1,D2,D3,D4,D5……D m,其中D1=D n=最⼩剂量,D2=D1?r; D3=D2?r; D4=D3?r; D5=D4?r; ……D G=D G-1?r。

r值⼀般以1.7~1.15之间为宜。

计算举例:已知某药在致死毒性实验中,Dm=187.5 mg/kg; Dn=76.8 mg/kg, 确定组数G=5,求r及各组剂量。

先代⼊公式求r=1.25,再计算各组剂量D1=Dn=76.8 mg/kg,D2=76.8?1.25=96 mg/kg, 依次计算D3,D4,及D G(D5)分别为120,150,187.5 mg/kg。

Window s实验报告(学校图标)姓名:****专业:***班级:****学号:****指导教师:****实验报告一、实验目的1、掌握菜单的实现机制和创建过程2、掌握普通下拉菜单和上下文菜单的创建3、掌握工具栏的创建和消息处理过程二、实验内容主要掌握菜单、工具栏的使用方法,内容包括菜单的创建和使用、工具栏的创建和使用。

1.利用书中第四章中举例来说明关于w inds中窗口构建过程;2.利用VC6.0中的Win32 Applic ation创建简单的MFC程序;3.根据书中的事例及指导来,利用Visu alC++的应用程序向导(App Wizard)生成MFC代码,添加部分代码实现简单的文本显示;4.修改程序,实现一些小功能,并叙述功能的实现过程。

三、实验步骤:1、菜单的设计首先创建一个单文档应用程序men u,然后编辑由A p pWiz ard自动生成的菜单资源,接下来的步骤如下○1、选择项目工作区的Res ource View标签,切换到资源试图,并进行相应的操作。

○2、对已生成菜单进行相应的编辑。

○3、在“帮助”菜单之前加入一个菜单选项。

双击空白框弹出属性对话框,并添加“消息”字样。

○4、按相应操作完成菜单资源的可视化设计。

○5、利用Clas s Wizard添加消息映射。

双击COMMAND,如图:单击OK,编辑成员函数O nWel c ome如下:void CMainF rame::OnWelc ome(){Messag eBox("欢迎使用本系统!");}○6、建立并运行该程序,选择“消息”—“欢迎消息”菜单命令。

2、快捷方式○1、打开上一节建立的应用程序m enu,将项目工作区切换到资源视图,展开Accel erat or,双击ID_MAINFERAME,选项中选择C trl键,在Type选项组中选择V i rtK ey。

DIC技术在全场变形测量中的应用实验

一、DIC技术的应用

数字图像相关法(Digital Image Correlation Method,简称DICM),又

称为数字散斑相关法(Digital Speckle Correlation Method,简称DSCM),是

应用于计算机视觉技术的一种图像测量方法。随着现代的工业技术、科学研究的

飞速发展,在材料领域中,研究材料的位移和应变大小同时对材料的变形和力学

性能具有重要的意义。而传统的接触式测量工具和传统的光学测量方法,由于其

局限性已经不能再满足测量要求。数字图像相关法(Digital Image Correlation)

以其具备全场和局部变形测量、非接触测量、对场地要求不高、实现简单、应用

范围广的优点,成为研究材料位移和应变的大小新方法。它将物体表面随机分布

的斑点或伪随机分布的人工散斑场作为变形信息载体,是一种对材料或者结构表

面在外载荷或其他因素作用下进行全场位移和应变分析的新的实验力学方法。目

前DIC技术已经在电子封装、材料测试、断裂力学、航空航天、生物力学以及显

微测量等众多领域得到应用,取得了瞩目的成就。

二、实验目的

本课采用教学实验及实践活动形式,让学生熟悉DIC(Digital Image

Correlation, 数字图像相关)技术在全场变形测量中的作用及使用范围,了解

利用DIC技术进行变形测量的典型流程及软硬件的使用方法,掌握利用DIC专用

软件Vic-Snap, Vic-2D 及Vic-3D的操作方法并通过软件计算获得需要的实验

结果,对实验结果进行必要的后处理以获得更多的变形信息。加强和巩固对工程

材料、材料力学、成形技术等课堂上所学的理论知识,拓展学生的科研思维,培

养学生综合应用所学知识、分析和解决工程实际问题的能力。由于其适用性广,

可测量并获得任意试样形状或零件的表面变形信息,为研究生的相关科研研究提

供一种强大的技术支撑及实验手段。

三、实验内容

1. 准备试样

a) 利用线切割手段,按照GB/T 228-2002标准切制试样,试件编号为1-1和

1-2;

b) 利用香蕉水或三氯乙烷将试样表面清洗干净,清除试样表面的细小毛屑;

c) 进行试样标号,用千分尺及游标卡尺测量并记录试样初始几何参数,如宽

度、厚度等;

d) 在试样需测试表面喷涂均匀的哑光白底漆,放置在阴凉通风处晾干,均匀

喷洒哑光黑色散斑于哑光白底漆上,并晾干。所得散斑形貌如图1所示。

图1. 试样测试区域的散斑图

2. 搭建实验台

a) 将喷漆处理好的试样装夹在拉伸机的液压夹具上,确保试件竖直夹在夹具

上,以免产生非轴向力。

b) 架设DIC设备,将工业摄像头装在三脚架,通过数据线和数据采集卡将采

集计算机与摄像头相连,使镜头视场正对试样。

c) 调节摄像头的光圈及焦距。打开图像采集软件Vic-Snap,对于二维DIC测

试系统,仅需采用一个工业摄像头,调节摄像头的光圈及焦距直至Snap

软件得到最佳的质量图像为止(Vic-Snap软件可对拍摄到的散斑图像的质

量进行衡量)

3. 拉伸实验并拍摄记录实验过程

设置好拉伸机的实验参数及DIC摄像头的采样频率,同时启动拉伸机和DIC

设备进行实验,用DIC设备记录实验整个过程。

四、试验数据处理

1.DIC软件计算

将记录的数字图像导入DIC专用软件进行计算,获得实验结果。其中,二维

DIC测试系统采用Vic-2D软件进行计算。计算完成后提取所需的数据进行分析。

2.数据处理——基于二维DIC的金属薄板单向拉伸实验。

(1)应力应变曲线

从拉伸机中提取试件1-1和试件1-2的应力应变曲线。但提取的工程应变和工程

应力的关系,但实际拉伸过程中试件的截面在不断变化,最后产生颈缩,工程应

变不能真实的反应材料的强度等性能。由ε

T=ln(1+ε) 和 σT

=σ(1+ε)计算

出材料的真实应变。

图2.试件1-1的工程应力应变曲线

图3.试件1-1的真实应力应变曲线

图4.试件1-2的工程应力应变曲线

图5.试件1-2的真实应力应变曲线

提取的试件材料的基本力学参数:抗拉强度、均匀延伸率及断裂延伸率如下

表所示。

表1.材料的基本力学参数

材料 抗拉强度(MPa) 均匀延伸率(%) 断裂延伸率

(%)

QP1-1 1019.5 10.9 16.0

QP1-2 1036.3 9.7 13.7

(2)关键截面的应变分布

图6.试件1-1关键截面的应变分布

0

0.1

0.2

0.3

-40-30-20-100

主

应

变

位置L(mm)

图7.试件1-2关键截面的应变分布

从试件1-1和1-2的关键截面的应变分布可以看出,随着拉伸的进行,试件

各位置的应变不断增大,试件发生颈缩以后,颈缩带处的应变急剧增大,而其余

位置的应变基本不变,直至试件破裂。

(3)颈缩点的应变历史

图8.试件1-1颈缩点的应变路径

以试件1-1为例,从其应变历史可以看出,颈缩点的主应变不断增大,且随着

时间的推移,达到颈缩状态的时候,应变速率急剧增大,与理论知识吻合。

(4)变形过程云图

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

-20-15-10-505101520

主

应

变

位置L(mm)

-0.0100.010.020

0.1

0.2

0.3

020406080

次应变主

应

变

时间t(s)

主应变

应变速率

图10.试件1-1的变形云图 图11.试件1-2的变形云图

五、试验感想

在这次实验中,通过博士的详细的操作和讲解,我们首先了解了拉伸机的优

秀性能和该设备在该实验领域的重要作用,随后喷漆环节需要精细的操作,因为

喷漆后的每个黑点都不能太大也不能太小,且要分布均匀;接下来进行拉伸实验,

装夹试件;将摄像头对准试件,开始拉伸,随着拉伸力的渐渐增大,试件开始拉

长,最终沿着截面45°角断裂,此时获得一个拉力时域图。随后通过比对一个

均匀分布的点的面板,算出截面的大小;进行下一步的分析计算。

这次实验是一门理论性和实践性都很强的实验课,它需要数学、物理学、电

子学、力学、机械等知识,同时还要掌握各种物理量的变换原理、各种静态和动

态物理量(如力、振动、噪声、压力和温度等)的测定,以及实验装置的设计和

数据分析等方面所涉及的基础理论。许多测试理论和方法只有通过实际验证才能

加深理解并真正掌握。这次实验就是使我们加深理解所学的知识和DIC技术应用。

通过本门课程实验,我学到了以下几点:

1、了解DIC技术的应用。

2、 学习了如何应用参考来解决问题;

3、 培养在实践中研究问题,分析问题和解决问题的能力;

在日后工作学习中,我们必须认识到实验重要性,用实践来验证理论,通过

实践中加深对理论知识的理解和掌握。实验是我们快速认识和掌握理论知识的一

条重要途径,也是我们获取新的知识的重要来源。