风化作用和河流地质作用

- 格式:ppt

- 大小:9.09 MB

- 文档页数:38

简述地质作用的分类

地质作用是指由于地球内部和外部的能量作用,导致地球表面和

内部的物质和结构发生变化的过程。

根据能量来源和作用方式的不同,地质作用可以分为内力地质作用和外力地质作用。

内力地质作用是指由地球内部的能量引起的地质作用,主要包括

地壳运动、岩浆活动、变质作用等。

内力地质作用是塑造地球表面形

态和内部结构的主要力量,它可以导致地壳的隆起、凹陷、断裂、褶

皱等变形,也可以形成火山、地震等自然灾害。

外力地质作用是指由地球外部的能量引起的地质作用,主要包括

风化作用、侵蚀作用、搬运作用、沉积作用等。

外力地质作用是通过

太阳能、风能、水流、冰川等外部力量对地球表面的物质进行改造和

搬运,形成各种地貌形态,如河流、湖泊、海洋、沙漠、冰川等。

内力地质作用和外力地质作用相互作用、相互影响,共同塑造了地球的表面形态和内部结构。

在地质历史上,内力地质作用和外力地质作用的强度和频率也会发生变化,从而导致地球表面和内部的物质和结构发生变化,形成不同的地质时期和地质构造。

六、外动力地质作用

(一)生物风化作用生物风化作用指生物对岩层的破坏作用,这种作用是普遍存在的。

他包括生物的机械风化作用和生物化学风化作用。

生物的机械风化作用是由于生物生命活动使岩石发生机械破碎。

例如生长在岩石裂隙中的植物随根系长大使岩石裂隙不断扩大而崩解.随着风化作用的深入,岩块像卷心菜一样的呈圈层状脱落,这种现象称为球形风化。

我们在石门寨西门发现了球形风化,其主要存在于太原组底部。

(二)河流地质作用河流侵蚀作用的方式有冲蚀、溶蚀和磨蚀。

类型有下蚀作用和侧蚀作用。

下蚀作用的特点,河流侵蚀河床,使河床不断加深;侧蚀作用的特点是河流侵蚀谷坡,使河谷不断扩宽。

河,搬运作用的方式有悬浮、推移和跃移。

三种作用共同将颗粒磨细、磨圆,且使其稳定成分,加。

河流沉积作用分为谷底沉积、山口沉积和河口沉积。

(三)海洋地质作用海洋的侵蚀作用可在陡崖基部的高、低潮线之间蚀出一个凹槽,称海蚀凹槽。

海浪的搬运作用方式有机械和化学两种。

16 北戴河地区的海洋地质作用较为明显,其中的鸽子窝公园处的海蚀作用较为明显,而且形成了侵蚀作用,其中海边有一花岗岩性的山嘴。

由于其抗风化作用比较的好,成为了一个悬崖似的陡峭山体。

距山有一段距离处有一山已是摇摇欲坠了,孤独的立在那里,下边海边有一发育的波切台,几乎为平面,也是一种极为典型的海蚀作用遗留下来的。

(四)地下水的地质作用地下水的剥蚀作用、搬运作用和沉积作用均有机械和化学两种方式,其中剥蚀作用以化学溶蚀作用最为典型和重要,而搬运和沉积作用则以化学的搬运和

沉积作用为主。

外动力地质作用名词解释外动力地质作用名词解释及详细阐述一、概述外动力地质作用,又称外营力地质作用,是指地球表面的各种外力作用对地壳表层岩石、矿物、土壤等物质进行剥蚀、搬运、沉积和形成地形地貌的过程。

这些外力作用包括风、水、冰、生物等。

外动力地质作用对于地球表面的形态、结构和物质分布具有重要影响,是地球科学领域研究的重要内容。

二、主要类型1.风化作用:风化作用是指岩石在地表环境中,由于温度变化、水的作用、生物活动等因素,导致岩石的物理性质、化学性质和矿物成分发生改变的过程。

风化作用是地表物质循环的重要环节,为其他外动力地质作用提供物质来源。

2.剥蚀作用:剥蚀作用是指风、水、冰等外力对地表岩石进行破坏、剥离的过程。

剥蚀作用可以形成各种地形地貌,如河流峡谷、风蚀地貌等。

3.搬运作用:搬运作用是指风、水、冰等外力将剥蚀下来的物质从一个地方搬运到另一个地方的过程。

搬运作用对于地表物质的分布和沉积具有重要影响。

4.沉积作用:沉积作用是指搬运过程中的物质在适当的环境条件下沉积下来的过程。

沉积作用可以形成各种沉积岩和沉积地貌,如河流冲积平原、湖泊沉积等。

三、影响因素外动力地质作用的影响因素主要包括气候、地形、岩性、生物等。

气候因素如温度、降水量等会影响风化、剥蚀作用的强度;地形因素如坡度、高程等会影响剥蚀、搬运作用的方向和速度;岩性因素如岩石类型、矿物成分等会影响风化、剥蚀作用的难易程度;生物因素如植物根系、微生物活动等会影响风化作用的进程。

四、研究意义研究外动力地质作用对于理解地球表面的形成和演化过程具有重要意义。

首先,外动力地质作用是塑造地球表面形态的主要力量,通过研究外动力地质作用可以揭示地形地貌的形成机制和演化过程。

其次,外动力地质作用与自然资源的关系密切,如风化作用形成的土壤是农业生产的基础,剥蚀和沉积作用形成的矿产资源是人类社会发展的重要物质保障。

通过研究外动力地质作用,有助于预测自然资源的分布和开发潜力。

五:内动力地质作用内动力地质作用包括地壳运动及地质构造、岩浆作用、变质作用;外动力地质作用包括风化作用、河流地质作用、海洋地质作用。

实习区内可划分为三个构造层、两个角度不整合界面。

即:中生界构造层(柳江向斜上构造层)、上元古界—古生界构造层(柳江向斜下构造层)、Ⅰ—下元古界构造层(绥中花岗岩γ2)。

柳江盆地之所以被称为盆地,其实就是一个较大的褶皱,它所在地区是一个由古老变质岩系所组成(并有广泛出露)的蓟县—山海关隆起区的边缘部分发育起来的向斜盆地。

晚元古代青白口纪地壳下沉,接受沉积。

因此它是晚元古代清白口纪古生代,中生代地层所组成的向斜构造盆地。

柳江向斜的基底为太古代。

古老的混合岩、混合花岗岩等变质岩出露于向斜盆地的北部,东部及南部边缘。

在古老变质岩系之上有一不整合面(吕梁运动造成的),其上为晚元古代青白口纪岩系及以后各代地层。

在向斜的西部及东南外缘为中生代燕山晚期花岗岩侵入,构成了险要得山地。

柳江向斜分成三个构造分区:1.柳江向斜东翼区:东翼岩层产状为∠69°∠30°、 70°∠15°、5°∠47°、100°∠30°。

东翼占据面积很大,约为整个向斜面积的2/3强。

东翼区的构造特征是岩层产状平缓稳定(产状向西倾角在10度~30度之间)。

次生厚度变化小对煤及耐火粘土的开采创造了有利的条件。

但东翼小岩株。

岩床和岩墙为数很多。

多处侵入相对柔软的煤层。

以致使煤层受变质和扰乱,是开采的一个不利因素。

断层多为北西和北东向。

以正断层为主,多是小断层。

2.柳江向斜西翼区:由于西部花岗岩侵入造成挤压,所以西翼地层出露较窄,次生厚度变化大。

西翼岩层产状为∠297°∠43°、265°∠33°、 280°∠28°、290°∠35°。

西翼取的主要构造特征是:岩层近南北走向,岩层产状变化急剧,倾向东,倾角可达70度,甚至直立,倒转。

外力地质作用类型一1.风化作用:在外因作用下,岩石发生机械崩解或化学分解,变成松散的碎屑或土壤。

2.剥蚀作用:岩石因机械作用或化学作用而被剥蚀。

如河岸岩石被流水冲刷,导致河岸后退;山顶被剥蚀而变矮。

3.搬运作用:风化、剥蚀的产物被搬运到它处。

(1)机械搬运---以机械方式破坏的产物(泥、砂、砾等)被流水、冰川、风搬运。

(2)化学搬运---以化学方式破坏的产物是通过真溶液或胶体溶液进行搬运。

如石灰岩溶于水之后,以Ca++,HCO3-离子形式搬运;长石风化后形成粘土矿物、二氧化硅在水中呈胶体质点被搬运。

(3)生物搬运---生物吸取介质中的化学元素来营养自己,建造其骨骼,死亡后在一定的地方堆积下来,也起着搬运作用。

4.沉积作用:搬运物在条件适宜的地方发生沉积。

如流水搬运物在河流转弯处、湖口或河口因流速减慢而沉积;风的搬运物因风力减弱或受阻拦而堆积。

(1)机械沉积---机械搬运物按机械方式沉积,受重力支配。

重的物质搬运近且先沉积,轻的搬运远而后沉积。

(2)化学沉积---化学搬运物沉淀作用受化学反应的规律支配。

在真溶液中溶解度小的物质搬运近且先沉淀,易溶物质后沉淀;水中胶体质点的沉积是通过与电解质的中和作用或正、负胶体中和作用,或水的蒸发作用等。

(3)生物沉积---生物有机体直接发生堆积。

如钙质骨骼生物堆积,成为石灰岩;植物被埋后转变成煤。

(4)生物化学沉积作用---生物作用与化学作用可以共同起作用而引起物质的沉积。

如铁细菌吸收水中的铁而沉淀出铁矿。

石灰岩(碳酸盐灰泥,原以为化学沉积,实有生物作用参与,也可能就是生物作用)。

沉积作用的产物即沉积物,分别称为碎屑沉积物,化学沉积物,生物沉积物,生物化学沉积物。

5.固结成岩作用:松散沉积物转变为坚硬岩石的过程,称固结成岩作用。

(1)压实作用---上覆沉积物压力使孔隙变少、水份挤出、变硬。

(2)胶结作用---碎屑沉积物的粒间孔隙之中有水溶液,它在成岩过程中会发生化学沉淀,这些物质使碎屑胶结变硬。

一、名词解释1.地貌学:是研究地球表面的形态及其成因、形成年代、分布和演变规律的学科。

又称地形学。

2.地貌:地表面高低起伏的状态。

3.滑坡:是指斜坡上的土(岩)体,在地下水和地表水的影响及重力作用下,沿着一定的滑动面桌整体下滑的现象。

4.泥流:斜坡上的碎屑物质,被水浸湿饱和水分,在重力作用下呈碎屑流状顺斜坡向下流动的现象。

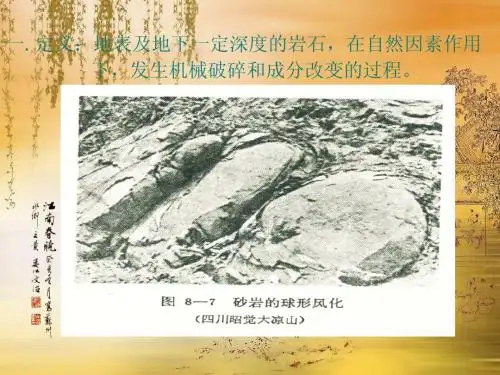

5.风化作用:出露地表的岩石和矿物受温度变化、大气、水溶液和生物的影响所发生的一切物理状态和化学成分变化的过程。

6.球状风化:在具有等粒结构的厚层砂岩或岩浆岩地区,风化过程常由节理先把岩石分割成块撞,而后的物理风化特别集中在节理的棱角部位因这些部位岩石的温差变化最大且最迅速,所以最易受剥落。

棱角的逐渐剥落使石块圆化而形成石蛋地形。

而岩浆岩地区由于物理与化学风化综合作用的结果,可以使岩块呈同心圆状薄层脱落,这种现象称之为球状风化。

7.侵蚀基准面:河流下切到接近某一水平面以后,逐渐失去侵蚀能力,不能侵蚀到该面以下,这种水平面称为河流侵蚀基准面。

侵蚀基准面又可分为终极侵蚀基准面和局部(地方)侵蚀基准面。

控制河流下切侵蚀的最低基面称为终极侵蚀基准面9.岩溶地貌:岩溶作用所造成的地表和地下形态叫岩溶地貌。

10.羊背石:羊背石是冰川基床上的一种侵蚀地形,它是由基岩组成的小丘,远望犹如伏地的羊群,故称这些小丘为羊背石。

11.风化壳:在地壳表层的不同深度,由于影响风化作用的因素(气候、地形、岩性等)、方式(物理的、化学的)及强度的不同,导致风化物在垂直方向上形成了具有不同成分和结构的残积物。

14.山麓面:在干旱半干旱气候条件下坡面洪流不断搬运风化碎屑而致山坡大体保持原有坡度平行后退,山体逐渐缩小时在山麓形成的大片基岩夷平地面。

17.猪背脊:如果岩层倾角较大,倾角通常>40°,则山岭形成两坡大致对称的猪背脊,也称“猪背山”。

19.河流袭夺:分水岭迁移的结果,侵蚀能力强的河流夺取了侵蚀能力弱的河流上游河段,这种水系的演变现象称为河流袭夺21.雅丹地貌:极干旱区的一些干涸的湖底,常因干缩裂开,风沿着这些裂隙吹蚀,裂隙愈来愈大,使原来平坦的地面发育成许多不规则的背鳍形垄脊和宽浅沟槽,这种支离破碎的地面称为雅丹。