18年上期地震概论笔记

- 格式:docx

- 大小:613.33 KB

- 文档页数:11

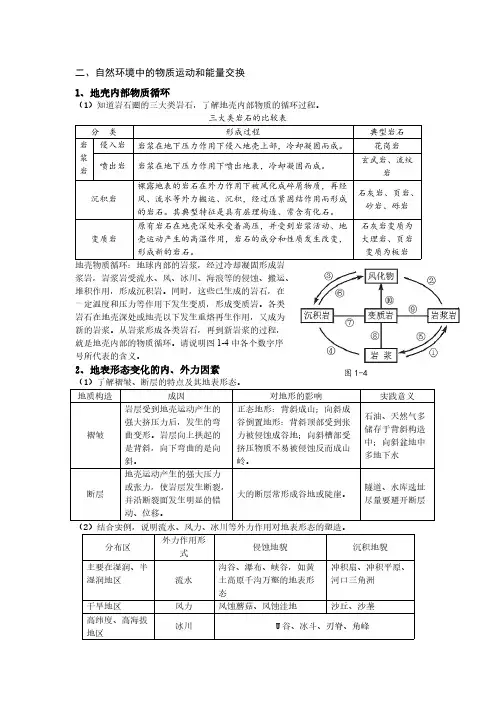

图1-4图1-6 地面的长波辐射除少部分透过大气返回宇宙空间外,绝大部分被对流层中的水汽和二氧化碳吸收,使大气增温。

大气同时向外辐射红外线,其中大部分朝向地面,即通过大气逆辐射将热量还给地面,从而补偿了地面辐射损失的热量,对地面起到保温作用。

图1-7热力环流是由于地面冷热不均而形成的空气环流,它是大气运动最简单的形式。

如图1-7所示,近地面空气受热引起气流上升运动,近地面空气冷却引起气流下沉运动。

空气上升使高空气压升高,等压面向上凸起;空气下沉使高空气压降低,等压面向下凹陷。

高空气流由高气压流向低气压,导致近地面气流上升处气压下降,等压面向下凹陷,近地面气流下沉处气压升高,等压面向上凸起。

近地面空气由高气压流向低气压。

特别指出的是:高压、低压是同一水平面比原来受热均匀时的增加或减小,而在同一地点的垂直方向上,图1-8)理解季风环流的形成原因。

季风环流是全球性大气环流的重要组成部分。

由于海陆分布的影响,实际的气压带并不完全呈带状分布,而在海洋和大陆分别随季节变化形成高、低气压中心,并引起冬、夏季风向的变化。

人们将盛行风向随季节作有规律变化的风叫做季风,全球季风环流以亚洲东部和南部最为典型,如图1-11和下表所示。

东亚季风和南亚季风的成因、风向比较表形成原因风向西北季风寒冷干燥海陆热力性质差异东南季风高温多雨东北季风温和干燥图1-11夏季冬季图1-9图1-10暖气团被迫抬升,水汽在上升冷却过程中成云致雨。

冷锋过境时,会出现大风,云层增厚和雨、雪天气。

冷锋过境后,冷气团占据原来暖气团位置,气温下降,气压上升,天气转好。

我国北方夏季的暴雨,冬春季节的大风或沙暴天气,以及冬季的寒潮,属冷锋天气。

徐徐爬升,冷却凝结产生云、雨。

当暖锋过境时,云层加厚,形成连续性降水;暖锋过境后,受单一暖气团控制,气温升高,雨过天晴。

春季,长江以南和东北地区,常有暖锋活动。

准静止锋是指移动幅度很小的锋。

其时,冷、暖气团势均力敌,或遇地形阻挡,锋面移动缓慢,或较长时间图1-12低压(气旋)、高压(反气旋)系统的特点与天气图1-13地下径流、植物蒸腾等。

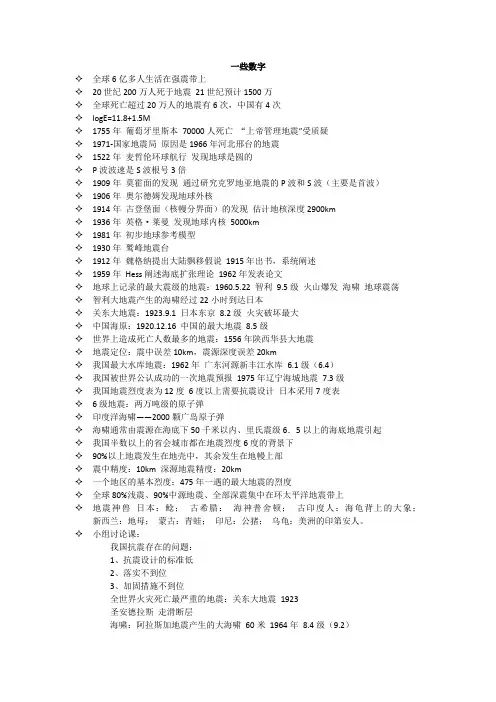

一些数字✧全球6亿多人生活在强震带上✧20世纪200万人死于地震21世纪预计1500万✧全球死亡超过20万人的地震有6次,中国有4次✧logE=11.8+1.5M✧1755年葡萄牙里斯本70000人死亡“上帝管理地震”受质疑✧1971-国家地震局原因是1966年河北邢台的地震✧1522年麦哲伦环球航行发现地球是圆的✧P波波速是S波根号3倍✧1909年莫霍面的发现通过研究克罗地亚地震的P波和S波(主要是首波)✧1906年奥尔德姆发现地球外核✧1914年古登堡面(核幔分界面)的发现估计地核深度2900km✧1936年英格·莱曼发现地球内核5000km✧1981年初步地球参考模型✧1930年鹫峰地震台✧1912年魏格纳提出大陆飘移假说1915年出书,系统阐述✧1959年Hess阐述海底扩张理论1962年发表论文✧地球上记录的最大震级的地震:1960.5.22 智利9.5级火山爆发海啸地球震荡✧智利大地震产生的海啸经过22小时到达日本✧关东大地震:1923.9.1 日本东京8.2级火灾破坏最大✧中国海原:1920.12.16 中国的最大地震8.5级✧世界上造成死亡人数最多的地震:1556年陕西华县大地震✧地震定位:震中误差10km,震源深度误差20km✧我国最大水库地震:1962年广东河源新丰江水库6.1级(6.4)✧我国被世界公认成功的一次地震预报1975年辽宁海城地震7.3级✧我国地震烈度表为12度6度以上需要抗震设计日本采用7度表✧6级地震:两万吨级的原子弹✧印度洋海啸——2000颗广岛原子弹✧海啸通常由震源在海底下50千米以内、里氏震级6.5以上的海底地震引起✧我国半数以上的省会城市都在地震烈度6度的背景下✧90%以上地震发生在地壳中,其余发生在地幔上部✧震中精度:10km 深源地震精度:20km✧一个地区的基本烈度:475年一遇的最大地震的烈度✧全球80%浅震、90%中源地震、全部深震集中在环太平洋地震带上✧地震神兽日本:鲶;古希腊:海神普舍顿;古印度人:海龟背上的大象;新西兰:地母;蒙古:青蛙;印尼:公猪;乌龟:美洲的印第安人。

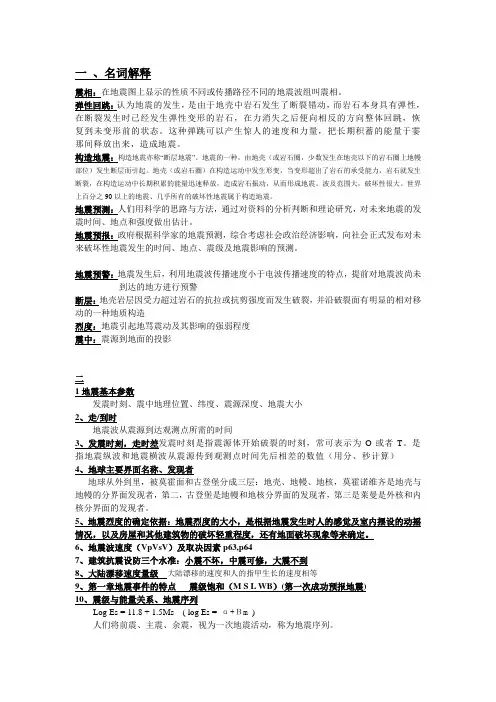

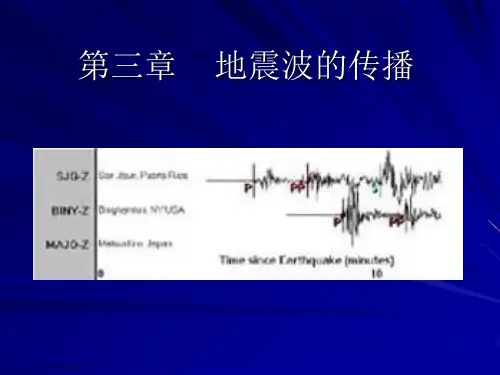

一、名词解释震相:在地震图上显示的性质不同或传播路径不同的地震波组叫震相。

弹性回跳:认为地震的发生,是由于地壳中岩石发生了断裂错动,而岩石本身具有弹性,在断裂发生时已经发生弹性变形的岩石,在力消失之后便向相反的方向整体回跳,恢复到未变形前的状态。

这种弹跳可以产生惊人的速度和力量,把长期积蓄的能量于霎那间释放出来,造成地震。

构造地震:构造地震亦称“断层地震”。

地震的一种,由地壳(或岩石圈,少数发生在地壳以下的岩石圈上地幔部位)发生断层而引起。

地壳(或岩石圈)在构造运动中发生形变,当变形超出了岩石的承受能力,岩石就发生断裂,在构造运动中长期积累的能量迅速释放,造成岩石振动,从而形成地震。

波及范围大,破坏性很大。

世界上百分之90以上的地震、几乎所有的破坏性地震属于构造地震。

地震预测:人们用科学的思路与方法,通过对资料的分析判断和理论研究,对未来地震的发震时间、地点和强度做出估计。

地震预报:政府根据科学家的地震预测,综合考虑社会政治经济影响,向社会正式发布对未来破坏性地震发生的时间、地点、震级及地震影响的预测。

地震预警:地震发生后,利用地震波传播速度小于电波传播速度的特点,提前对地震波尚未到达的地方进行预警断层:地壳岩层因受力超过岩石的抗拉或抗剪强度而发生破裂,并沿破裂面有明显的相对移动的一种地质构造烈度:地震引起地骂震动及其影响的强弱程度震中:震源到地面的投影二1地震基本参数发震时刻、震中地理位置、纬度、震源深度、地震大小2、走/到时地震波从震源到达观测点所需的时间3、发震时刻,走时差发震时刻是指震源体开始破裂的时刻,常可表示为O或者T。

是指地震纵波和地震横波从震源传到观测点时间先后相差的数值(用分、秒计算)4、地球主要界面名称、发现者地球从外到里,被莫霍面和古登堡分成三层:地壳、地幔、地核,莫霍诺维齐是地壳与地幔的分界面发现者,第二,古登堡是地幔和地核分界面的发现者,第三是莱曼是外核和内核分界面的发现者。

第一章地震学的研究范围和历史1、地震学是一门应用物理学。

2、911房屋倒塌的主要原因:钢筋受热。

3、历强震而不倒的古建筑:山西洪洞县广胜寺飞虹塔、应县木塔、赵州桥、天津蓟县独乐寺观音阁等等;原因:卯、#,以柔克刚。

4、地震学发展简史:定量研究只有100年左右的时间。

5、中国国家地震局:1971年成立,1966年河北邢台地震。

第二章地震波1、泊松比U :一样品横截面线度变化率/横向线度变化率。

(0,0.5)金属:(0.25,0.33)地幔:0.25外核(液态):0.5其他:>杨氏模量E:线应变中,应力与应变>体变模量K:液体静压力,应力与应变>切变模量L* :刚性系数2、体波:可在地球内部向任意方向传播纵波P (Primary Wave):体变,介质膨胀、压缩形成,传播速度快;V P=4W P横波S (Second Wave):切变,剪切力,杀伤力大;SH波(平行与界面的分量),SV波;Vs=^~P主要差异:>P波速度快,V3倍(泊松介质)>P波和S波的质点振动方向相互垂直>一般情况,P波垂直分量较强,S波水平分量较强>S波低频成分丰富>天然地震震源破裂以剪切破裂和错动为主,故S波能量比P波强>根据质点有无转动和体积变化,P波:无旋波;s波:无散的等容波3、面波:沿地球表面传播,在与界面相垂直的方向上,波动的振幅急剧衰减>Rayleigh wave:质点运动轨迹为逆进的椭圆,地面振幅最大>Love wave:横波,介质至少2层,上层v s小>地震记录中,一般振幅比体波大>面波的能量被捕获在表面才能沿着或近地表传播,在伦敦的圣保罗大教堂“耳语长廊”或中国天坛回音壁的墙面上捕获的声波就是面波。

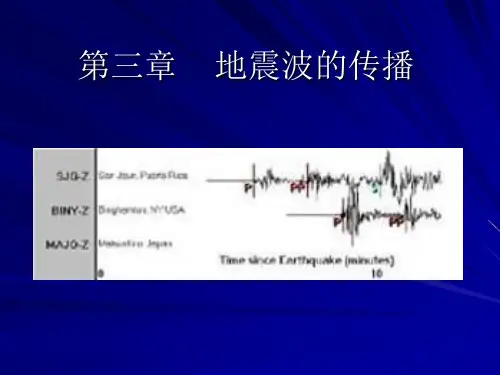

其他:/地球的自由振荡/ 脉动4、一般到序:P波、S波、勒夫面波、瑞利面波、地震尾波第三章地震波的传播理论1、震中距:1° = 110km2、地震波的吸收和衰减:传播时间t后,入=&°”,Y为衰减系数4 = 4 /四传播距离X后,0,a为吸收系数3、费马原理:震动由介质中的一点传播到另一点时,她所经过的途径会使其传播时间为一稳定值(最大、最小、拐点)地震学中的Fermat定理:地震波在介质中传播的路径为走时最小的路径。

第一章 地震学的研究范围和历史1、 地震学是一门应用物理学。

2、 911 房屋倒塌的主要原因:钢筋受热。

3、 历强震而不倒的古建筑:山西洪洞县广胜寺飞虹塔、应县木塔、赵州桥、天津蓟县独乐寺观音阁等等;原因:卯、榫,以柔克刚。

4、 地震学发展简史:定量研究只有100 年左右的时间。

5、 中国国家地震局:1971年成立,1966年河北邢台地震。

第二章 地震波1、 泊松比υ:—样品横截面线度变化率/横向线度变化率。

( 0 , 0.5 )金属:( 0.25 , 0.33 )地幔:0.25外核(液态):0.5其他:杨氏模量E :线应变中,应力与应变体变模量K :液体静压力,应力与应变切变模量μ:刚性系数2、 体波:可在地球内部向任意方向传播纵波P (Primary Wave):体变,介质膨胀、压缩形成,传播速度快;横波S (Second Wave):切变,剪切力,杀伤力大;SH 波(平行与界面的分量),SV 波;主要差异:P 波速度快,√3 倍(泊松介质)P 波和S 波的质点振动方向相互垂直一般情况,P 波垂直分量较强,S 波水平分量较强S 波低频成分丰富天然地震震源破裂以剪切破裂和错动为主,故S 波能量比P 波强根据质点有无转动和体积变化,P 波:无旋波;S 波:无散的等容波3、 面波:沿地球表面传播,在与界面相垂直的方向上,波动的振幅急剧衰减Rayleigh wave :质点运动轨迹为逆进的椭圆,地面振幅最大Love wave :横波,介质至少2层,上层v s 小地震记录中,一般振幅比体波大面波的能量被捕获在表面才能沿着或近地表传播,在伦敦的圣保罗大教堂 “耳语长廊”或中国天坛回音壁的墙面上捕获的声波就是面波。

其他:✓ 地球的自由振荡✓ 脉动4、 一般到序:P 波、S 波、勒夫面波、瑞利面波、地震尾波ρE V P =ρμ=S V第三章 地震波的传播理论1、 震中距:1°= 110km2、 地震波的吸收和衰减:传播时间t 后,,γ为衰减系数传播距离x 后,,α为吸收系数3、 费马原理:震动由介质中的一点传播到另一点时,她所经过的途径会使其传播时间为一稳定值(最大、最小、拐点)地震学中的Fermat 定理:地震波在介质中传播的路径为走时最小的路径。

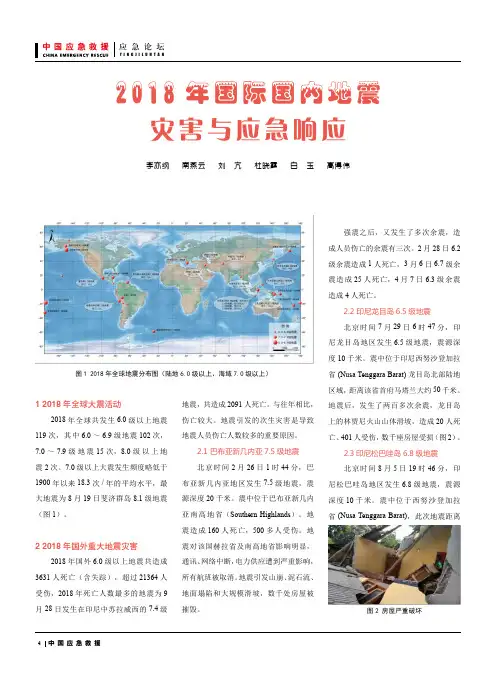

Y I N G J I L U N T A N2018年国际国内地震灾害与应急响应李亦纲 南燕云 刘 亢 杜晓霞 白 玉 高博伟1 2018年全球大震活动2018年全球共发生6.0级以上地震119次,其中6.0~6.9级地震102次,7.0~7.9级地震15次,8.0级以上地震2次。

7.0级以上大震发生频度略低于1900年以来18.3次/年的平均水平,最大地震为8月19日斐济群岛8.1级地震(图1)。

2 2018年国外重大地震灾害2018年国外6.0级以上地震共造成3631人死亡(含失踪),超过21364人受伤,2018年死亡人数最多的地震为9月28日发生在印尼中苏拉威西的7.4级图1 2018年全球地震分布图(陆地6.0级以上、海域7.0级以上)图2 房屋严重破坏地震,共造成2091人死亡。

与往年相比,伤亡较大。

地震引发的次生灾害是导致地震人员伤亡人数较多的重要原因。

2.1 巴布亚新几内亚7.5级地震北京时间2月26日1时44分,巴布亚新几内亚地区发生7.5级地震,震源深度20千米。

震中位于巴布亚新几内亚南高地省(Southern Highlands )。

地震造成160人死亡,500多人受伤。

地震对该国赫拉省及南高地省影响明显,通讯、网络中断,电力供应遭到严重影响,所有航班被取消。

地震引发山崩、泥石流、地面塌陷和大规模滑坡,数千处房屋被摧毁。

强震之后,又发生了多次余震,造成人员伤亡的余震有三次。

2月28日6.2级余震造成1人死亡,3月6日6.7级余震造成25人死亡,4月7日6.3级余震造成4人死亡。

2.2 印尼龙目岛6.5级地震北京时间7月29日6时47分,印尼龙目岛地区发生6.5级地震,震源深度10千米。

震中位于印尼西努沙登加拉省(Nusa Tenggara Barat)龙目岛北部陆地区域,距离该省首府马塔兰大约50千米。

地震后,发生了两百多次余震,龙目岛上的林贾尼火山山体滑坡,造成20人死亡、401人受伤,数千座房屋受损(图2)。

第一章地震对人类社会的重大影响1、有历史记载伤亡最大的地震——陕西华县地震2、揭开中国地震监测预报科学实践的序幕的地震——邢台地震3、世界历史上最大的地震是——智利地震以邢台震区为地震预报试验场,密切监视和细致分析震情,揭开了中国地震预报科学实践的序幕。

现场所开展的观测研究工作涉及地球物理、地质、大地测量、地球化学、工程力学以及生物、气象等十多个学科,建立了一批前兆观测台站,先后有测震、地电、地磁、地下水、水化学、水准、基线、重力、扭称、地应力、地声、地倾斜等20余种手段投入了观测,取得了一批有价值的观测资料。

同时灾区群众也采用多种方法监测地震,如地下水、动物行为习性以及其他一些简易仪器。

初步形成了中国第一个综合性的专群结合的前兆观测台网。

至此,中国地震预报科研工作进入了以大量前兆观测为基础的,多学科联合攻关的新阶段。

4、地震的直接灾害和次生灾害第二章地震的成因与地震活动特征1、地震的成因地震的发生是在构造应力的作用下,当岩石圈某处岩石发生突然破裂、错动时,把长期积累起来的能量在瞬间急剧释放出来,巨大的能量以地震波的形式由该处向四面八方传播出去,直到地球表面,引起地表的震动,便发生了地震。

浅源地震是由岩石破裂(或断层)引起的,但中、深源地震的成因问题过去一直未得到解决,按一般情况理解,在几百公里的地下深处,岩石已具很强的塑性,不可能发生脆性破裂并引起地震。

当冷的刚性岩石圈大洋板块沿海沟向下俯冲时,由于其下插速度较大,深部物质来不及对它马上加热、同化,因此这种刚性的下插板块常可到达很深的地方仍保持较强的弹性或脆性。

这样,在俯冲产生的机械力的作用下,俯冲板块内部发生断裂和变形,便可以产生中、深源地震。

2、天然地震分类3、断层地壳位于地球的表层,在地壳的中上部发育数量庞大的断层,它们错断地层和岩石,使得不同岩石之间以截然的界线相接触。

对于人类而言,断层的存在既有好的方面,例如,断层可以构成油藏构造的组成部分,在其它矿产的形成过程中也起着重要的作用;也有有害的一面,比如,断层能错断煤层,增加开采的难度,断层的存在能造成岩体的破碎,产生地质灾害,也不利于工程建设。

乱七八糟之地概笔记 byxxx2013年3月8日19:00XXXXXX 地概第一章XXXXXXXX1. 地震概论是一门应用物理类课程,不是地质类课程。

2. 震中距:地震观测点到震中的大圆弧的长度3. 古人对地震的认识: 日本地震鲶,印度大象,台湾地牛,古希腊气动说4. 月球公转周期与自转周期相同,所以只有一面面向地球。

XXXXXX 地概第二章XXXXXXXX预先知识部分:地震波包括体波、面波等形式1. 体波包括P波(纵)和S波(横),S波(图中能看出波动,无论波动横向还是纵向都是横波)可以分解为SH波[平行于界面]和SV波[入射线和界面法线的平面上],而P波不能分解,因为P波是纵波,其方向和传播方向相同(图中看不出波动)。

2. p波散度不为0,旋度为0,S波正相反,是无散的等容波。

3. 面波能量随深度呈指数形式衰减,面波包括Love波和Rayleigh波,瑞利波的形状是逆进的椭圆,既有水平又有垂直方向的位移,Love波只有水平振动,属于横波。

4.5. 中国天坛回音壁墙面上捕获的声波就是面波,面波周期越大渗透深度越大,在半无限的均匀介质中,不产生love波,而且它所产生的瑞利波没有频散[传播速度与频率无关]。

6. 地震记录中出现勒夫波以及有频散的瑞利波,说明地球介质是不均匀的。

7. 地球自由振荡分为环形震荡和球形震荡,前者只有水平方向位移,后者既有水平也有竖直方向位移8. 地震记录中会有一些背景噪声或脉动,这种脉动其实是杂波,认为是海洋的潮汐现象引起的。

9. 不同地震波类型的传播速度不同,到达时间也就不同,一般到达的顺序为:P波、S 波、love面波、瑞丽面波、地震尾波。

第三章预先知识部分•若介质是分层的,当地震波由低速一方向高速一方入射时,还存在一种波,叫做首波。

虽然首波的传播路径总是比直达波长,但是因为首波在分界面上是以深层介质中的速度来传播的,因此超过一定临界距离之后,首波就会比直达波率先到达台站。

地震概论笔记(2016春)第一章地震学的研究范围和历史1. 地震是一种常见的自然现象,全球每年约发生500万次地震。

全球有6亿多人生活在强震带上,20世纪约有200万人死于地震,预计21世纪将约有1500万人死于地震。

我国是多地震国家,历史记载死亡人数超过20万人的地震,全球6次,中国4次。

2.地震的两面性:①自然灾害②给人类了解地球内部的信息3.地震:地球内部介质(岩石)突然破坏,产生地震波,并在相当范围内引起地面震动。

破坏开始的地方称为震源(地球内部发生地震的地方。

理论上看成一个点,实际上是一个区)震源深度:将震源看做一个点,此点到地面的垂直距离称为震源深度。

4.震中:震源在地表上的垂直投影。

震中距:观测点与震中的大圆弧距离(在地面上,从震中到任一点沿大圆弧测量的距离)可证明是两点间的最短距离。

烈度:宏观,实际的破坏程度(我国12度烈度表)震级:微观标准表示地震能量大小,仪器测量(地震差一级,能量相差32倍(101.5),两级相差1000倍:log E=11.8+1.5M,E:能量,M:震级)两者都反映地震大小5.分类:地震序列:①主震型(一个主震,多个余震)②震群型按震源深度分:①浅源:震源深度 < 60km ②中源:60-300km ③深源:> 300km 按震中距分:①地方震:震中距<100km ②近震:<1000km ③远震:>1000km (以观测点为圆心,1000km为半径)6. 地震学是应用物理类课程。

地震学只有100多年的历史,中日美在地震学三足鼎立第二章地震波第一节波的性质简述1.液体、气体只能传播纵波,固体可以传播横波(S波)、纵波(P波)2.波线和波阵面垂直3.远离波源的球面波波面上任何一小部分视为平面波第二节地震波1. P波和S波的主要差异总结:vP=√3vS(1)P波的传播速度比S波快,地震图上总是先出现P波。

(2)P波和S波的质点振动(偏振)方向相互垂直。

一、地球科学概况1、地震学:研究地震及其相关现象2、四大起源问题:行星(宇宙)、地球、生命、人类第一章——地震学的研究范围和历史地震是一种自然现象。

全球每年发生500万次地震,人们可以感觉的仅占1%,造成严重破坏的7级以上的大地震约有18次,8级以上的特大地震1~2次。

全世界有6亿多人生活在强震带上,上个世纪约有200万人死于地震,预计二十一世纪将有约1500万人死于地震。

我国是个多地震国家,20世纪以来,我国发生了800多次6级以上的地震,平均每年约8次;历史记载全球死亡超过20万人的地震有6次,其中在中国就有4次。

地震有两面性,虽然是一种自然灾害,但人们对地球内部的了解主要来自地震给我们带来的信息,地震相当于一盏照亮地球内部结构的明灯。

地震学是关于地震的科学,它是以地震资料为基础,用数学、物理和地质知识研究地震机理及地震波传播的规律,以防御地震灾害、研究地壳和地球内部的构造以及促使研究结果在经济建设和国防建设中得以应用。

地球物理学就是用物理学的方法研究地球的问题固体地球物理学则是通过观测地球表面上的物理效应来研究地球内部的物质的性质,和地质学密切相关,无论从观点上还是从研究方法上看都截然不同。

地球物理学包含固体地球物理学,固体地球物理学包含地震学烈度:按一定的宏观标准,表示地震对地面影响和破坏程度的一种量度。

按烈度值的大小排列成表,称为烈度表。

将地面上等烈度的点联成线,称为等震线。

震级:按一定的微观标准,表示地震能量大小的一种量度。

震级和烈度都是衡量地震强度的一种量度。

两者之间的关系复杂。

用字母M表示。

地震序列:地震在有限的空间和时间范围内有成丛发生的倾向。

这种成丛发生的地震称地震序列。

按时间顺序和震级分布,地震序列分为:主震型和震群型。

①主震型:通常包括主震和大量的余震。

有些地震序列还包括一系列前震。

若地震序列中,特别大的地震只有一次,则称之为主震;发生在主震之前的中、小地震叫前震;发生在主震之后的大量较小地震叫余震。

②震群型:在一个地震序列中包含着若干个震级相差不多的地震,而无一特大震级的地震时,称之为震群。

在中国几个主要地震区都有震群发生,但其规模较小。

天然地震的分类按震源深度分:1)浅源地震:震源深度小于60公里的天然地震称为浅震;也称正常深度地震。

大多数地震都为浅源地震。

2)中源地震:震源深度在60公里至300公里之间的地震称为中源地震。

3)深源地震:震源深度大于300公里的地震称为深震。

已记录到的最深地震的震源深度约700公里。

有时也将中源地震和深源地震统称为深震。

按震中距分:1)地方震:震中距小于100公里的地震。

2)近震:震中距小于1000公里的地震。

3)远震:震中距大于1000公里的地震。

按震级分:1)弱震:M<3的地震。

2)有感地震:3≤M≤4.5的地震。

3)中强震:4.5<M<6的地震。

4)强震:M≥6的地震。

其中M≥8的地震又称为巨大地震。

地震的成因:中国——阴阳论、天诫论古希腊——气动说日本——地震鲶弹性回跳理论:美国地震学家里德(H.F.Reid),1910年1966年3月,河北邢台发生了灾害性的大地震,损失巨大。

为了统一地震工作的部署和加强领导,1971年成立了国家地震局第二章 地震波波动是振动的传播过程。

机械波:机械振动在介质中的传播过程。

电磁波:变化的电场和变化的磁场在空间的传播过程。

当波源作简谐振动时,介质中各个质点也作简谐振动,这时的波动称为简谐波(正弦波或余弦波)横波:质点的振动方向和波的传播方向垂直。

纵波:质点的振动方向和波的传播方向一致。

在固体中可以传播横波或纵波,在液体、气体(因无剪切效应)中只能传播纵波。

纵波速度比横波速度大(一般为: ) 因此,在地震记录上纵波总是首先到达。

所以,纵波也被称为P 波(Primary wave )横波也被称为S 波(Secondary wave )波阵面:在波动过程中,把振动相位相同的点连成的面(简称波面)。

垂直于波线。

波前:在任何时刻,波面有无数多个,最前方的波面即是波前。

波前只有一个。

波线:沿波的传播方向作的一些带箭头的线。

波线的指向表示波的传播方向。

垂直于波阵面体波:S 波平行于界面的位移分量为SH 波,S 波在入射线和界面法线构成的平面上的位移分量为SV 波P 波与S 波总共有六个方面差异• (1)P 波的传播速度比S 波快,地震图上先出现P 波。

• (2)P 波和S 波的质点振动(偏振)方向相互垂直。

• (3)一般情况下,三分量地震图上P 波的垂直分量相对较强,S 波的水平分量相对较强。

• (4)S 波的低频成分比P 波丰富。

• (5)天然地震的震源破裂通常剪切破裂和剪切错动为主,震源向外辐射的S 波的能量比P 波的强。

• (6)P 波通过时,质元无转动运动,而有体积变化,P 波是一种无旋波。

S 波通过时,质元有转动,而无体积变化, S 波一种无散的等容波。

第三章 地震波传播理论地球自由震荡分为:环形震荡、球形震荡地震波序:P 波、S 波、勒夫(Love )面波、瑞利面波、地震尾波用角度测量震中距:震中距(度)=震中距(千米)/地球半径(千米) *180/π。

估算:1度约等于110千米Fermat 定理:地震波在介质中传播的路径为走时最小的路径,是地震波的高频近似解。

Snell 定律:(P 为射线参数,是一个常数) 地震波入射到层之间的界面上时, 会产生折射、反射和波型转换等现象。

P 波入射时,界面上会产生反射P 波、折射P 波,反射转换SV 波和折射转换SV 波,SV 波入射时与P 波类似;SH 波入射时只有反射SH 波和折射SH 波产生,没有转换波出现。

ρμρμλ342+=+=K V P ρE V P =ρμ=S V S p V V 3≈p V V t inc ≡=21)sin()sin(θθ第三章 地震波传播理论对于远震而言,地球曲率不能忽略,地球介质性质随深度的变化也应加以考虑。

以观测点的震中距为横坐标,地震波到达时间为纵坐标,绘成的曲线称为走时曲线。

地震波到达时间与震中距关系的方程称为走时方程。

震源在地表首波走时方程: 222211)sin()sin()sin(ββααββθθθV V V ==p v i r v i r ≡=222111)sin()sin(21)tan(2)cos(2)(V h X V h X T c c θθ-+=震源不在地表,首波走时方程:走时表(用于识别震相)提供的地球内部信息:1) 地震波的速度随地球深度而增加。

2) 瑞利(Rayleigh )面波和洛夫(Love)面波的走时曲线为直线,说明速度恒定,可以得出这些波是沿着某些地层传播的,这种层只能是表面层。

3) S-P 的走时差较多依赖于距离而较少依赖于深度,估算震中距第四章 地球内部的结构为什么地球内部不可能真空——1798年,英国的卡文迪什勋爵确定地球的平均密度为5.45,比普通岩石的密度大一倍(普通岩石密度为2.5 ;水的密度为1)。

差异如此之大,表明在地球内部决没有空洞,那里的物质必定是非常致密的。

为什么地球内部不可能液态——如果地球内部都是液体的话,地球的岩石表面将像大洋潮汐一样涨落,其结果是在海岸边会看不到大洋潮汐。

1906年 外核,是奥尔德姆研究影区发现的1909年 地壳,是莫霍洛维奇研究首波发现的(莫霍面)1914年 古登堡面(G 面),是古登堡发现的1936年 内核,是英格.莱曼在影区中发现地震信号 存在内核,且为固体大陆地区地壳平均厚度35公里(大陆稳定地区地壳厚度35-45公里)下地幔的特点:1、地震少2、地震波速度梯度较小3、地震波速度变化较为均匀2121tan )2(cos 2tan )2(cos 2V i h H X i V h H T V i h H X i V h H T c c Sn c c Pn --+-=--+-=第五章地震机制受力状态下,岩石发生变形。

冷的脆性岩石容易发生脆性破裂(断层),从而导致天然地震。

地球深部的岩石由于温度较高,在受力状态下岩石容易发生弯曲或流动断层重要术语:断层上盘/断层下盘:在上面的地层叫上盘,在下面的地层叫下盘走向: 走向方向与正北的顺时针夹角叫断层的走向。

倾角:断层线与地面的锐角夹角滑移:描述断层的上盘滑动的方向断层四种基本类型:正断层:上盘向下运动逆断层:上盘向上运动走滑断层斜滑断层地震发生时,只有百分之几的应变能转化为地震波。

因而产生“热流佯谬”——观测热流值比理论值小十倍地震能=克服摩擦力消耗的热能+地震波能量地震效率=地震波能量/地震能=7.5 % -15 %第五章地震机制1、弹性回跳理论●当断层周围的介质释放储藏的弹性能的时候,断层介质作断裂回跳。

●弹性回跳不是一次性全面完成的,未完成回跳的地方应力继续增加。

弹性回跳理论下的地震三阶段:断层附近的介质发生变形,并蓄积着应变能。

较弱的地方开始发生微破裂(前震)当应力超过一定的限度时,断层开始破裂并释放应力(主震)实际因素更多更复杂断层陆续回跳调整(余震)2、震源机制解●地震断层作用的图形速记 (走向,倾角,滑移)●震源辐射花样的震源球(下半球)在平面圆上的投影●地震P波初动方向的表示(四象限分布)滑移方向:箭头由白区指向黑区震源球在在地表的垂直投影(正断层中央白区,逆断层中央黑区,走滑断层四象限均衡)断层面与辅助面难以区分:正断层较陡的部分是断层面,逆断层较缓的部分是断层面(重力作用)3、板块构造学说板块 = 地壳+上地幔坚硬岩石部分●垂直运动说(反驳:阿尔卑斯、太平洋岛弧、恐龙化石全球分布、南极煤、非洲冰川)●大陆漂移说(证明:大陆架、化石吻合、岩石成分、山脉连续、古气候。

问题:周期性潮汐力长期平衡无推动力)●海底扩张说(洋壳年轻陆壳老,海底地磁条带对称)岩浆冷却,富铁岩石固结过程中温度低于580C°时地球的磁性被记录在岩石中——————地磁条带形成熔融的岩浆从地球的深部沿着洋中脊流出产生新的洋壳,并向两边扩展,最后在海沟处消失,回到地球内部,形成洋壳的不断更新和循环。

————————————————为什么海洋地壳年轻,且沉积层薄?●板块构造说(地球三层:地壳、地幔、地核。

七大板块不要求记名字)板块边界类型:•扩散边界———新的地壳在此产生。

•汇聚边界———地壳在此消失(消减带)。

•转换边界———扩散边界的扩散速度差异而产生的走滑断层,板块之间在此作相互水平运动。

•板块边界区域—有一定宽度的带,没有清晰的板块边界,相互作用不清楚。

第五章地震机制海洋地壳的年龄最古老的只有180百万年(1.8亿年),比大陆地壳年龄小20多倍扩散边界(大西洋中脊、东非裂谷):大西洋中脊为例,每年平均裂开2.5厘米汇聚边界:洋陆碰撞(高大山脉)、陆陆碰撞(褶皱隆起,高原)、洋洋碰撞(火山弧,岛弧,海沟)转换边界地幔热柱:解释了板块内部的夏威夷岛弧、火山带如何形成。