中国近现代舞蹈史

- 格式:doc

- 大小:25.50 KB

- 文档页数:4

《中国舞蹈史》课程教学研究得益于新中国以来中国舞蹈史研究的丰厚积淀以及中国舞蹈教育的深入发展,《中国舞蹈史》作为高等院校舞蹈专业理论课及公共选修课,目前已渐趋在全国范围内广泛普及。

该课程主要以高等院校舞蹈学专业及部分非舞蹈专业本科学生为教学对象,以集体课为主要教学方式,旨在讲授中国舞蹈艺术发生、发展的历史事实与客观规律,以期增进学生对中国舞蹈历史的了解,以理论促实践,更好地实现专业型人才培养与综合型人才培养的目的。

武汉音乐学院《中国舞蹈史》课程开设时间较晚,其教学体系建设尚有可探求发展的空间。

本文即以武汉音乐学院舞蹈表演专业人才培养方案下的《中国舞蹈史》课程作为研究对象,以七年来的教学实践和教学经验为依托,着重对该课程的教学内容、教学思路及教学方法进行个案分析,以期进一步推动和完善该课程体系的发展。

一、《中国舞蹈史》课程教学现状分析《中国舞蹈史》作为一门舞蹈基础理论课程,旨在?鞒兄泄?舞蹈文化、提升舞蹈专业理论素养、普及推广舞蹈美育等教育理想。

其教学实践从最初的“非专职”教师代课到今天的“专职”教师授课,已经逐步走上科学、规范、有序的发展道路。

但从教学现状来看,仍旧存在着一些不可忽视的问题。

(一)教学实践“灵活性”有余而“规范性”不足。

《中国舞蹈史》作为一门国内高等院校舞蹈专业普遍开设的基础理论课程,在舞蹈表演、舞蹈编导、舞蹈教育、舞蹈学理论各专业方向的具体教学实践中,并未形成各自明确的教学规范和教学标准。

通常情况下,各教学单位或教师自主安排,由此导致不同院校、不同教师的课程教学随意性强,教学效果良莠不齐,课程价值体现不足。

所谓“灵活性”有余而“规范性”不足,便是指当前教学现状中,各专业方向的具体教学实践主观随意性强,系统性、规范性不足。

(二)教学内容“丰富性”有余而“针对性”不足。

《中国舞蹈史》课程主要讲授中国舞蹈艺术发生、发展的历史事实与客观规律,其教学内容主要源自中国舞蹈史论研究的丰硕成果。

中国近现代舞蹈史部分一、戏曲舞蹈的发展这一时期戏曲发展的重要特点就是戏曲表演艺术家们强化提高戏曲表演中的舞蹈成分,使之具有舞蹈的美感,提高其欣赏价值,并强化表现人物思想感情的力度和深度。

梅兰芳欧阳于倩程砚秋杨小楼梅兰芳(1894-1961),名澜,又名鹤鸣,字畹华、浣华,别署缀玉轩主人,艺名兰芳。

江苏泰州人,1894年生于北京,他出生于京剧世家,10岁登台在北京广和楼演出《天仙配》,工花旦,1908年搭喜连成班,1911年北京各界举行京剧演员评选活动,张贴菊榜,梅兰芳名列第三名探花。

1913年他首次到上海演出,在四马路大新路口丹桂第一台演出了《彩楼配》、《玉堂春》、《穆柯寨》等戏,初来上海就风靡了整个江南,当时里巷间有句俗话:“讨老婆要像梅兰芳,生儿子要像周信芳”。

他吸收了上海文明戏、新式舞台、灯光、化妆、服装设计等改良成分,返京后创演时装新戏《孽海波澜》,第二年再次来沪,演出了《五花洞》、《真假潘金莲》、《贵妃醉酒》等拿手好戏,一连唱了34天。

回京后,梅兰芳继续排演新戏《嫦娥奔月》、《春香闹学》、《黛玉葬花》等。

1916年第三次来沪,连唱45天,1918年后,移居上海,这是他戏剧艺术炉火纯青的顶峰时代,多次在天蟾舞台演出。

综合了青衣、花旦、刀马旦的表演方式,创造了醇厚流丽的唱腔,形成独具一格的梅派。

1915年,梅兰芳大量排演新剧目,在京剧唱腔、念白、舞蹈、音乐、服装上均进行了独树一帜的艺术创新,被称为梅派大师1919年4月,梅兰芳应日本东京帝国剧场之邀赴日本演出,演出了《天女散花》、《玉簪记》等戏。

一个月后回国。

1921年编演新戏《霸王别姬》。

1922年主持承华社。

1927年北京《顺天时报》举办中国首届旦角名伶评,梅兰芳因功底深厚、嗓音圆润、扮相秀美,与程砚秋、尚小云、荀慧生一同被举为京剧四大名旦,。

梅兰芳先生在促进我国与国际间文化交流方面作出了卓越的贡献。

他是我国向海外传播京剧艺术的先驱。

他曾于1919年、1924年和1956年三次访问日本,1930年访问美国,1935年和1952年两次访问苏联进行演出,获得盛誉,并结识了众多国际著名的艺术家、戏剧家、歌唱家、舞蹈家、作家和画家,同他们建立了诚挚的友谊。

中国近现代的舞蹈复兴摘要:中国近现代舞蹈在社会的变革中经历了初步萌芽、畸形发展到浴火重生的新格局。

舞蹈继汉代、唐朝鼎盛后, 如果给中国舞蹈定义第三个繁荣时期的话, 本人认为就是在近现代时期。

从历史线索探寻出近现代中国舞蹈的特征, “民众化”趋势、“红色精神”、在与时俱进和市场经济下的近代舞蹈等。

但无论怎么发展最终还是回归到本土文化上来, 保持中国舞蹈文化的“中国特色”势在必行。

本文从中国近现代舞蹈复兴的背景、中国近现代舞蹈复兴的状况、中国近现代舞蹈复兴的特点及价值三个方面为线索,给我们深入剖析了中国近现代的舞蹈复兴。

一、中国近现代舞蹈复兴的背景从中国古代舞蹈衰弱的状况、中国近现代社会性质的变化、以及西方舞蹈文化的传入三方面来讲,中国古代舞蹈的丰富之处在于古代的宫廷祭祀舞蹈、伎乐舞蹈和我们的民间舞蹈三个方面。

但到了近现代,因为时代的变化则演化成了戏曲舞蹈、民间舞蹈和西方舞蹈。

1.中国近现代舞蹈复兴的状况在在中西合璧、雅俗同堂中起步。

黎锦晖先生是著名的音乐家、作曲家,是近现代歌舞艺术的开创者。

而最出色的是黎锦晖先生所创作的儿童歌舞,他创作了了大量的儿童歌舞作品,开创了儿童歌舞教育之路以及开创了中国现代的歌舞艺术。

代表作品有:《老虎叫门》、《好朋友来了》《吹泡泡》等等,黎锦晖先生的儿童歌舞剧最有特点的是极具有新思想的作品、真善美的教育和歌舞并貌。

黎锦晖先生作品的特点是:1、强烈的时代性2、鲜明的儿童性3、融汇中西推陈出新4、可贵的平民性。

黎锦晖先生在儿童歌舞作品在中国近现代舞蹈复兴中的作用分为三点:一、继承发展了古代乐舞传统,弘扬民间艺术。

二、开启了学校音乐舞蹈教育形式。

三、影响了20世纪30年代以后的歌舞创作。

在救国图存,争取民族解放中奋起。

普通学校舞蹈教育兴起的原因,总结是:“外因是西方体育舞蹈教育的传入,内因是国耻民辱-救国图存-强身救国。

”康有为梁启超先生说道“我国青年若为中国计,若为民族计,若为子孙计,均不可不急起直追练习体操。

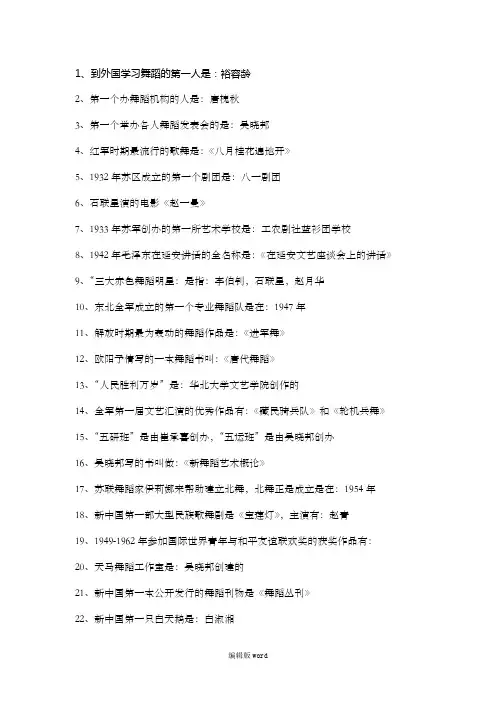

1、到外国学习舞蹈的第一人是:裕容龄2、第一个办舞蹈机构的人是:唐槐秋3、第一个举办各人舞蹈发表会的是:吴晓邦4、红军时期最流行的歌舞是:《八月桂花遍地开》5、1932年苏区成立的第一个剧团是:八一剧团6、石联星演的电影《赵一曼》7、1933年苏军创办的第一所艺术学校是:工农剧社蓝衫团学校8、1942年毛泽东在延安讲话的全名称是:《在延安文艺座谈会上的讲话》9、“三大赤色舞蹈明星:是指:李伯钊,石联星,赵月华10、东北全军成立的第一个专业舞蹈队是在:1947年11、解放时期最为轰动的舞蹈作品是:《进军舞》12、欧阳予倩写的一本舞蹈书叫:《唐代舞蹈》13、“人民胜利万岁”是:华北大学文艺学院创作的14、全军第一届文艺汇演的优秀作品有:《藏民骑兵队》和《轮机兵舞》15、“五研班”是由崔承喜创办,“五运班”是由吴晓邦创办16、吴晓邦写的书叫做:《新舞蹈艺术概论》17、苏联舞蹈家伊莉娜来帮助建立北舞,北舞正是成立是在:1954年18、新中国第一部大型民族歌舞剧是《宝莲灯》,主演有:赵青19、1949-1962年参加国际世界青年与和平友谊联欢奖的获奖作品有:20、天马舞蹈工作室是:吴晓邦创建的21、新中国第一本公开发行的舞蹈刊物是《舞蹈丛刊》22、新中国第一只白天鹅是:白淑湘23、舞剧《蝶恋花》是根据:毛泽东的《蝶恋花*答李淑一》创作的24、《红色娘子军》是第一届编导班创作的25、“三化”座谈会是指:民族化,革命化,群众化26、中国芭蕾舞剧《白毛女》是根据同名歌曲改编,《红色娘子军》是根据梁信的同名电影剧本改编27、《丝路花雨》“复活了”敦煌壁画的舞蹈形象,创造了一种“敦煌舞”的舞种,改编了过去民族舞剧只以戏曲舞蹈为基础的一种做法,是观众耳目一新。

28、《再见吧,妈妈》运用了:意识流的手法29、1980年在大连举办的全国舞蹈大赛是第一届30、桃李杯是:1985年开始在北京举办31、中国第一个以表演现代舞的团体是:广东实验现代舞团32、第一部社会误导基础理论著作是《社会舞蹈概论》33、新中国首次举办各人舞蹈专场的是:陈爱莲34、中国艺术研究院;1982年开始招收艺术硕士研究生名词解释1、“卖”:由戴爱莲创作,可以说是旧中国人民生活的真实写照,舞蹈表现的是一对善良的父母被生活所迫不得不卖掉亲生骨肉的情节,是对当时社会无声的控诉。

百年中国舞蹈史第二章的读后感百年中国舞蹈史。

百年来,一代又一代舞蹈家,用他们的心血和智慧谱写了无数辉煌的篇章,他们开创并引领着民族舞蹈的潮流与时尚,形成了鲜明而独特的风格。

同样,也培养出了一批又一批优秀人才。

古老的民族舞蹈得以传承和延续下去。

这些文字让我更深刻地理解到了每个不同时期的舞蹈的表达方式和内涵。

舞蹈虽然简单但也最能反映各个阶段人们的情感状态。

从辛亥革命到新中国成立至今,伴随着旧社会的衰落和新中国建设步伐的加快,百年来各种类型、风格迥异的民间舞蹈不断涌现,这也正体现了时代的进步与人们审美情趣的提高,折射出社会历史的变迁。

我想无论是哪种风格的舞蹈,都将会是属于全世界华夏儿女的宝贵财富!所谓经典就是经过时间考验而沉淀下来的精品。

这本书是朱良志先生写的一部关于中国近现代舞蹈发展的著作,收录了自辛亥革命直到新中国成立至1978年的民族民间舞剧(包括芭蕾舞)创作的资料。

可见“国粹”之称确实名副其实。

那么它究竟给予我们什么启迪呢?我认为《百年中国舞蹈史》对当今的文艺界、尤其是在校学生或热爱舞蹈事业者有很大启示意义。

记得今年六月份我有幸拜读了《中国舞蹈发展史》此书。

看完此书,给我最大的感受便是“当前民族舞蹈正面临严峻挑战”。

其原因主要有三点:1.没有真正属于自己的东西;2.重复现象严重;3.缺乏专业教师和教材。

如何保持民族舞蹈长盛不衰则成了摆在众多专家学者眼前亟待思考的问题。

由此,我想起了李谷一曾说过的话:“即使民族舞再好看,你们这样上课,还是跳不出民族舞的韵味!”其言辞激烈的背后却蕴含了她内心深处对民族舞蹈的痛惜之情。

对比之下,我觉得《中国舞蹈发展史》里许多篇幅与李老的讲话有着异曲同工之妙。

其实从历史的角度来分析,也正是李老及他所带领的团队努力打造民族舞蹈的艺术性和丰富内涵,从根源上推动民族舞蹈的繁荣昌盛。

中国舞蹈历史知识总汇新中国第一部舞剧《和平鸽》追溯中国的舞蹈史,在可供查证的史书典籍之中,尚未见有关舞剧艺术起源的记载。

作为一门独立的艺术形式,中国舞剧于上世纪30年代初才见端倪。

但是这门新兴艺术的真正发展是在中华人民共和国成立以后,1950年由戏剧家、舞蹈家、音乐家、舞台美术设计家通力合作推出了新中国第一部大型舞剧《和平鸽》。

这部舞剧是响应斯德哥尔摩和平宣言的发布,为表达中国人民保卫世界和平的信念而创作的。

剧情中“和平鸽”是有象征性意义的和平使者,她飞到哪里,就给那里的人民带去福音。

但是,她却遭到战争贩子的残害,最后在工人的救助之下飞到了北京,受到全中国人民的热烈欢迎。

中国的民间舞蹈有哪些艺术特征中国的民族舞蹈有这样几个艺术特征:一、载歌载舞。

中国的民间艺术自古以来就有载歌载舞的传统,如汉族北方的秧歌,南方的“采茶灯”、“花灯”,满族的“莽式”,维吾尔族的“麦西来普”,藏族的“弦子”等,都是载歌载舞的民间舞蹈。

二、利用道具歌而舞之。

这些道具有手绢、扇子、花绸、头上戴的帽子、面具、腰里绑的腰鼓、腰铃、脚踏的高跷,以及其他各种道具,如伞、灯、刀、剑、棍等。

三、形象鲜明,情节生动。

中国的民族舞蹈一般都以一个故事为依据,舞蹈刻划的人物形象生动,活灵活现。

四、自娱与表演的统一。

在中国的民间舞蹈中有一个很突出的特征:表演者同时也是一个自娱者,既是观众又是演员,看到高兴时,自己也可以上去跳一阵,舞一下。

中国民间舞蹈表现的主要内容中国民间舞蹈表现的内容,归纳起来有三个方面:第一种是反映各种劳动生产和生活类的舞蹈。

这类舞蹈有汉族的《秧歌》、《采茶》、《推小车》、《跳春牛》,壮族的《扁担舞》、黎族的《打柴舞》、蒙古族的《牧马舞》、布依族的《织布舞》、赫哲族的《捕鱼舞》等等,都是反映生产的舞蹈。

在生活中占有主要地位的爱情生活是舞蹈的重头戏,反映爱情生活的舞蹈不胜枚举,象回族的《花儿》、壮族的《抛绣球》等。

还有一些是强身健体的舞蹈,比如《剑舞》、《刀舞》、《棍舞》都属于这一类。

中国近现当代舞蹈史

中国近现当代舞蹈史可以分为以下几个要点:

古代舞蹈时期:在这个时期,舞蹈是人们日常生活和宗教活动的一部分。

舞蹈形式包括独舞、双人舞和群舞等,其中以表现动物形象和神话传说为主题的舞蹈最为流行。

近现代舞蹈时期:从清朝末期到中华人民共和国成立之前,中国经历了多次战争和政治动荡,舞蹈艺术也受到了很大的影响。

在这个时期,出现了许多新的舞蹈形式,如京剧、昆曲等,这些舞蹈形式逐渐成为中国传统舞蹈的代表。

当代舞蹈时期:自中华人民共和国成立以来,中国舞蹈艺术得到了空前的发展。

在这个时期,中国舞蹈不断吸收西方现代舞的元素,逐渐形成了具有中国特色的舞蹈风格。

同时,中国舞蹈也积极探索新的表现方式和艺术形式,如大型舞蹈史诗《东方红》等。

改革开放后的舞蹈时期:自改革开放以来,中国舞蹈迎来了新的发展机遇。

在这个时期,中国舞蹈不断学习和吸收国际先进舞蹈理念和技巧,逐渐形成了具有国际水准的现代舞风格。

同时,中国舞蹈也更加注重表现社会现实和人民生活,如《云南映象》等作品。

总之,中国近现当代舞蹈史是一个不断发展和演变的过程,各个时期的舞蹈风格和特点都有其独特之处。

同时,中国舞蹈也在不断吸收国际先进理念和技巧的基础上,逐渐形成了具有中国特色的现代舞风格。

中国近现代舞蹈发展史纲中国近现代舞蹈史,是在中国急剧变化的社会情况下发展的。

在这段中华民族充满屈辱、血泪与抗争、奋斗到挺身屹立的历史中,舞蹈随着国家民族的兴衰崛起而发展变化。

在这段复杂、曲折、特殊的历史进程中,舞蹈发展的线索也显得比较复杂。

但它毕竟是中华民族舞蹈发展的一个阶段,因此,它必然会在继承与发展中华民族舞蹈的历史篇章中,写上它独特的贡献。

当历史的车轮驶入19世纪中叶,1840年的时候,帝国主义列强用大炮轰击开满清王朝的国门。

腐败的清政府在屈辱中签订了许多不平等条约,承认列强在中国的特殊权利与地位,经历了2000多年封建社会的中国,从此沦为半殖民地半封建的社会。

当列强正要瓜分中国的时候,当日本帝国主义的铁蹄蹂躏祖国大地的时候,中国人民奋起反抗,高唱:“起来!不愿做奴隶的人们,把我们的血肉,筑成我们新的长城!”前仆后继,为挽救民族危亡而抗争。

与此同时,国人中的先知先觉者,积极努力,向西方学习先进的科学技术及政治改革之方法。

在这种特殊的社会形势影响下,中华舞蹈的发展,一方面是受到破坏与阻碍,另一方面由于国门大开西方舞蹈的传入,又给中华舞蹈的发展带来了转变与生机。

同时我们又看到历史悠久、根深叶茂的中华各民族传统舞蹈,特别是民间舞蹈,跨越了数千年历史的波涛,穿透了无数次社会的变迁,无论是社会制度变革,还是封建王朝更替,无论是帝国主义入侵,还是军阀混战,中华民族的舞蹈文化都像一根红线,穿越漫长岁月,一直在民间传承、发展、创新。

各族民间舞蹈保存时间之长,流布之广,生命力之强,实在令人惊叹。

1949年中华人民共和国成立后,舞蹈艺术迎来了历史上前所未有的繁荣兴盛局面。

综上所述,中国近现代舞蹈的发展大致有以下几条发展脉络:一、从远古传来,向未来流去的民族民间舞蹈今日流传在中华大地异彩纷呈的各族民间舞,大都具有十分悠久的历史。

它们从远古传来,又将从今天流向未来。

它们与各族人民的风俗习惯、宗教信仰、生产劳动、爱情与婚姻生活等,紧密结合,深深地渗透在人民的生活中,广泛地撒播在人们的心田里。

1、到外国学习舞蹈的第一人是:裕容龄

2、第一个办舞蹈机构的人是:唐槐秋

3、第一个举办各人舞蹈发表会的是:吴晓邦

4、红军时期最流行的歌舞是:《八月桂花遍地开》

5、1932年苏区成立的第一个剧团是:八一剧团

6、石联星演的电影《赵一曼》

7、1933年苏军创办的第一所艺术学校是:工农剧社蓝衫团学校

8、1942年毛泽东在延安讲话的全名称是:《在延安文艺座谈会上的讲话》

9、“三大赤色舞蹈明星:是指:李伯钊,石联星,赵月华

10、东北全军成立的第一个专业舞蹈队是在:1947年

11、解放时期最为轰动的舞蹈作品是:《进军舞》

12、欧阳予倩写的一本舞蹈书叫:《唐代舞蹈》

13、“人民胜利万岁”是:华北大学文艺学院创作的

14、全军第一届文艺汇演的优秀作品有:《藏民骑兵队》和《轮机兵舞》

15、“五研班”是由崔承喜创办,“五运班”是由吴晓邦创办

16、吴晓邦写的书叫做:《新舞蹈艺术概论》

17、苏联舞蹈家伊莉娜来帮助建立北舞,北舞正是成立是在:1954年

18、新中国第一部大型民族歌舞剧是《宝莲灯》,主演有:赵青

19、1949-1962年参加国际世界青年与和平友谊联欢奖的获奖作品有:

20、天马舞蹈工作室是:吴晓邦创建的

21、新中国第一本公开发行的舞蹈刊物是《舞蹈丛刊》

22、新中国第一只白天鹅是:白淑湘

23、舞剧《蝶恋花》是根据:毛泽东的《蝶恋花*答李淑一》创作的

24、《红色娘子军》是第一届编导班创作的

25、“三化”座谈会是指:民族化,革命化,群众化

26、中国芭蕾舞剧《白毛女》是根据同名歌曲改编,《红色娘子军》是根据梁信的同名电影剧本改编

27、《丝路花雨》“复活了”敦煌壁画的舞蹈形象,创造了一种“敦煌舞”的舞种,改编了过去民族舞剧只以戏曲舞蹈为基础的一种做法,是观众耳目一新。

28、《再见吧,妈妈》运用了:意识流的手法

29、1980年在大连举办的全国舞蹈大赛是第一届

30、桃李杯是:1985年开始在北京举办

31、中国第一个以表演现代舞的团体是:广东实验现代舞团

32、第一部社会误导基础理论著作是《社会舞蹈概论》

33、新中国首次举办各人舞蹈专场的是:陈爱莲

34、中国艺术研究院;1982年开始招收艺术硕士研究生

名词解释

1、“卖”:由戴爱莲创作,可以说是旧中国人民生活的真实写照,舞蹈表现的是一对善良的父母被生活所迫不得不卖掉亲生骨肉的情节,是对当时社会无声的控诉。

2、“苏区歌舞”:在苏维埃革命根据地建立的,一种新型的歌舞沐浴着一轮东升的旭日破土而出,它以鲜明的进步色彩,鼓舞着人们的革命斗志,人们称它为苏区歌舞或红色歌舞。

3、歌舞活报:李伯钊将她在苏联学习时看到的歌舞活报的形式带到了苏区,这种将歌,舞,诗,剧融为一体,能迅速反映现实的新艺术形式。

4、中国民族歌舞剧:通常把中国古典舞和民族民间舞蹈作为舞蹈语言的基础,以传统的戏剧性结构为主要手段展现戏剧情节和塑造人物的通称为中国民族舞剧。

5、中国现代舞剧:把不以民族舞蹈风格特点作为创作舞蹈的规范,而是从塑造人物,表现情感需要,光彩博纳,为我所用,从生活,从人物出发,进行舞蹈语言的创造,并注意吸收现代舞蹈表现手段和技巧,而又大多表现现代的题材,塑造现代人物的舞剧称为中国现代舞剧。

简答题

1、在国统区舞蹈活动有哪三种形式?

答:在国统区的舞蹈形式概括起来有以下三种:第一,是以吴晓邦为代表的新舞蹈,及用进步歌曲编演的舞蹈形式,第二,以戴爱莲为代表的“边疆舞”,第三,从延安传来的新秧歌。

这三种舞蹈形式均结合当时的政治形势,反映现实生活,表达了人民美好的愿望,成为进步的文艺工作者和爱国学生向旧社会进行斗争的有力武器。

2、延安秧歌运动的意义?

答:这次中国文艺近代史上的秧歌运动,无疑是一次文艺革命,同时也是文艺工作者的一次带有根本性的思想改变。

它及时的教育了广大文艺工作者,确立了文艺必须反映中国现实,必须为广大人民群众服务,走民族化,大众

化道路的方针,为中国的文艺政策奠定了良好的基础。

实践证明,惟其如此,才能创造出优秀的,受人民大众欢迎的文艺作品。

3、古雪夫对于舞剧《美人鱼》的要求

答:创作和演出舞剧《美人鱼》,古雪夫的初衷是使芭蕾舞剧艺术的形式,结构方法同中国的传统舞蹈结合起来,把芭蕾舞,中国古典舞和民间舞完美的融合。

首先,他要大家注意“民族风格”的问题,虽然在舞蹈语汇上采取芭蕾,中国古典舞,中国民间舞并用的方针,但是尽量要“民族化”。

第二,他要求整个舞剧尽量用舞蹈语言交代情节,刻画人物,力避哑剧程式的痕迹。

第三,突出了从芭蕾借鉴来的双人舞的成分,以此来形成了贯穿全剧的主干。

第四,他要求群舞编排富于特色,如珊瑚,人参,琥珀等几段舞蹈,节奏明鲜,色调艳丽,很有些“代表行舞蹈”的风格。

第五,尽管全剧包容了各种形式,风格特点的要求,但要求整体风韵是统一的。

4、《黄河儿女情》在舞蹈艺术方面的突出特色是?

答:1、极度变形和夸张的外部动作和极其纯真的内心情感的高度和谐统一。

2、运用极富个性的动作形态,刻画了极富个性的人物

3、整个作品由山西民歌连贯的,因此,它的12段舞蹈无不具有民间艺

术的痕迹,具有鲜明的地方特色。

然而在一些舞段他们又巧妙的糅合了现代舞,迪斯科,爵士舞甚至霹雳舞的动律,使整个作品既有民间色彩,又有某。