两类地层岩爆的机理及防治

- 格式:pdf

- 大小:241.39 KB

- 文档页数:3

隧道施工中的岩爆与地震灾害防控技术引言:随着城市化进程的加速,隧道工程在城市交通建设中扮演着至关重要的角色。

然而,隧道施工中常常会遭遇到岩爆与地震这两类灾害,给工程施工和施工人员的安全带来严峻的挑战。

因此,如何有效地预防和控制这些灾害,成为了隧道工程建设中亟待解决的问题。

本文将就隧道施工中的岩爆与地震灾害防控技术进行探讨。

一、岩爆灾害的发生机理岩爆是指在岩石开挖或加载受力过程中,岩体内部的压力超过了其极限承载力,导致岩石突然破裂并释放能量的现象。

岩爆灾害常常发生在岩石质量较差、构造活跃的地区,特别是在高压水源附近。

岩体的应力集中、物理力学性质差异等因素都会成为岩爆发生的催化剂。

此外,隧道工程施工中的震动和冲击也可能导致岩爆的发生。

二、岩爆灾害的预防与控制技术为了预防和控制岩爆灾害的发生,隧道工程中可以采用多种技术手段。

首先是合理的隧道设计。

隧道设计应该充分考虑地质条件、岩体力学性质等因素,对高风险区域进行合理的定位和设计,减少岩爆的潜在风险。

其次是采用先进的检测技术。

通过在施工现场进行岩体光弹性监测、应力监测等手段,及时了解岩体的力学状态,可以提前预警和控制岩爆的发生。

此外,在施工中采取安全措施也是关键。

例如,使用喷射混凝土和锚杆支护等的加固方式,增强隧道的稳定性和抵抗岩爆的能力。

三、地震灾害的发生机理地震是地球地壳发生快速释放能量的自然现象,其能够引起严重的破坏和损失。

在隧道施工中,地震灾害也是一个必须要面临的挑战。

地震灾害的发生机理与岩爆类似,均与地质构造和应力状态有关。

当地质构造发生变动时,形成断裂带,地震会在断裂带上由一个地点传播到另一个地点,并以波动的形式向外传播。

四、地震灾害的预防与控制技术为了预防和控制地震灾害对隧道施工的影响,科学的设计和施工是非常重要的。

首先是选址与设计。

在选址过程中,应避免选择地震活跃区域或构造复杂的地质条件。

在设计过程中,要考虑地震荷载的影响,并采取相应的抗震设计措施,如增加隧道的抗震能力和合理布置支护结构。

仅供参考[整理] 安全管理文书岩爆的预防及处理日期:__________________单位:__________________第1 页共7 页岩爆的预防及处理(1)岩爆产生条件①近代构造活动山体内地应力较高,岩体内储存着很大的应变能;②围岩新鲜完整,裂隙极少或仅有隐裂隙,属坚硬脆性介质,能够储存能量,而其变形特性属于脆性破坏类型,应力解除后,回弹变形很小;③具有足够的上覆岩体厚度,一般均远离沟谷切割的卸荷裂隙带,埋藏深度多大于200m;④无地下水,岩体干燥;⑤开挖断面形状不规则,造成局部应力集中。

⑥在溶孔较多的岩层里,则一般不会发生岩爆。

(2)岩爆的特点隧洞内的岩爆一般具有以下特点:①在未发生前,并无明显的征兆,虽经过仔细寻找,并无空响声,一般认为不会掉落石块的地方,也会突然发生岩石爆裂声响,石块有时应声而下,有时暂不坠下。

②岩爆发生的地点多在新开挖的工作面附近,个别的也有距新开挖工作面较远,常见的岩爆部位以拱部或拱腰部位为多;岩爆在开挖后陆续出现,多在爆破后的2~3小时,24小时内最为明显,延续时间一般1~2个月,有的延长1年以上,事前一般无明显预兆。

③岩爆时围岩破坏的规模,小者几厘米厚,大者可多达几十吨重。

石块由母岩弹出,小者形状常呈中间厚、周边薄、不规则的片状脱落,脱落面多与岩壁平行。

④岩爆围岩的破坏过程,一般新鲜坚硬岩体均先产生声响,伴随片第 2 页共 7 页状剥落的裂隙出现,裂隙一旦贯通就产生剥落或弹出,属于表部岩爆;在强度较低的岩体,则在离隧洞掌子面以里一定距离产生,造成向洞内临空面冲击力量最大,这种岩爆属于深部冲击型。

(3)岩爆的现场预测预报①地形地貌分析法及地质分析法认真查看其地形地貌,对该区的地形情况有一个总体的认识,在高山峡谷地区,谷地为应力高度集中区,另外根据地质报告资料初步确定辅助洞施工期间可能遇到的地应力集中和地应力偏大的地段。

依据地质理论,在地壳运动的活动区有较高的地应力,在地区上升剧烈,河谷深切,剥蚀作用很强的地区,自重应力也较大。

岩爆发生的规律:岩爆发生在质地坚硬、强度高、干燥无水、高应力区的脆性岩体中。

在隧道开挖形成的新临空面附近。

初始应力由原来的三向状态转变为两向应力状态,并在开挖壁上局部应力集中,若壁面集中的最大切向应力达到某一临界应力时,岩爆灾害才会发生。

因此,可以说工程施工是岩爆发生的诱发条件。

不同的开挖方法,造成的壁面局部应力集中的程度和部位不同,所以不同的岩爆特征及危害程度也是不同的。

岩爆发生有以下几个规律:1、岩爆最强部位是距掌子面1-3B(B为硐径)。

发生岩爆要比开挖落后,岩爆发生时,就发出“啪-啪-”的或撕裂的声音,随后是片状岩块爆落下来,并有不同程度的弹射,弹射距离与岩爆等级有关,从1-2M甚至超过20M,岩爆岩块多呈片状、透镜状、棱块状,少数为板状,块体大小一般为0.15-0.3M,宽0.1-0.2M,厚0.05-0.1M,大的岩块可长达 1.0-1.5M,宽0.5-0.7M,厚0.1-0.2M。

2、岩爆发生一般分期发生,其特点分别为:岩爆严重期。

暴裂后2-4小时,开始在掌子面岩爆发生频繁,经常有薄片状、透镜状、的岩块清脆的剥落声,若岩性致密时,会出现闷雷声,这种现象4小时至开挖后一周内出现。

延缓期:一个星期至八个星期为延缓期。

岩爆不定期发生,没有规律可循,这个时期对隧道的影响很大,防不胜防,经常发生掉块坍方向现象,所以把这段时间称为破坏期。

稳定期:八个月至一年之后为稳定期,但是在稳定期期间,一旦有扰动,仍有可能发生岩爆。

3、通过对岩爆坑的察看可知,岩爆爆裂面整体呈阶梯状V形断面,爆裂面以新鲜破裂面为主,少数迁就原生节理面,破裂面主要沿两个方向发生,一组破裂面与开挖洞壁面平行,破裂角0~5度,另一组破裂角与洞壁斜交,夹角为20~25度,在新鲜的破裂面上可见定向排列的破裂纹,他与隧道切向应力方向大致平行。

4、通过对有些隧道岩爆的岩体破坏特征与室内试件受压时的破坏特征对比分析表明,岩爆破坏特征与室内有端面约束的轴向变形或荷载控制下岩石试件受压破坏特征十分相似。

地下洞室施工中岩爆的预测及防治方法(锦屏建设管理局工程一部周洪波)【题记】锦屏工程中有大量的地下工程,包括公路隧道、辅助洞、一二级地下厂房、二级引水隧洞等,岩爆是地下洞室开挖施工过程中应特别注意的问题。

本文总结了岩爆的特征、类型及分级,对引发岩爆的因素进行分析和归纳,并总结了岩爆可能发生的判据,由此可对岩爆的发生进行预测;通过对岩爆发生因素的分析及判据的总结,本文还总结了一些岩爆的防治措施,可在地下洞室施工中借鉴和应用。

岩爆是一种极为复杂的动力失稳现象,迄今为止,人们对其形成机理还无统一认识。

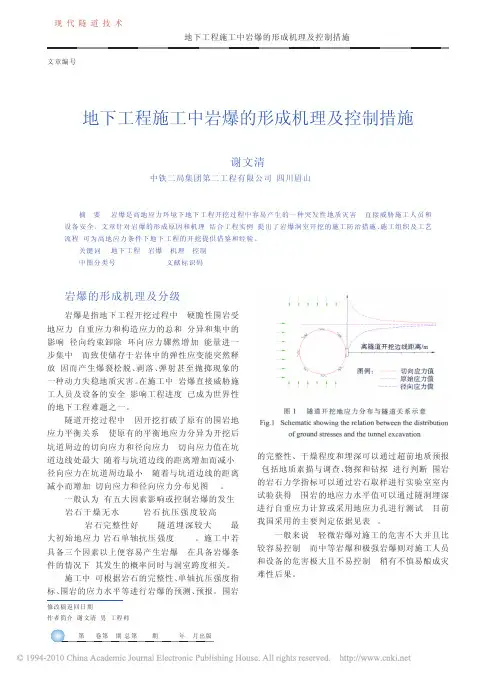

一般认为,岩爆是高地应力条件下地下洞室开挖过程中,因开挖卸荷引起洞室周边围岩产生应力分异作用,储存于硬脆性围岩中的弹性应变能突然释放且产生爆裂脱落、剥离、弹射甚至抛掷性等破坏现象的一种常见动力失稳施工地质灾害。

它直接威胁施工人员、设备的安全,影响工程进度,已成为世界性的地下工程难题之一。

为此,对在地下洞室开挖过程中是否发生岩爆和可能在哪些部位发生岩爆作出预测和判断,并制定必要的防治措施,以维持围岩稳定和施工安全十分重要。

一、岩爆的特征、类型及分级岩爆是岩体中聚积的高弹性应变能的一种具有代表性的释放现象。

岩爆是突发性的,主要表现为岩体急剧破坏,岩块由岩体表面上突然飞出,而且大部分发生在掌子面及附近的边墙上,与塌方、坍顶有明显不同。

简单地说,岩爆就是地下洞室周边围岩的应力集中,不能承受这种应力集中的岩石发生突然地脆性破坏,而从自由面剥落、弹出或抛射的一种现象。

岩爆的类型可以从多个角度描述,根据岩爆特征,考虑岩爆危害方式、危害程度及其防治对策等因素,可分为:片状剥落型、爆裂弹射型,爆炸抛射型、洞壁垮塌型。

还可将岩爆分为:(1)应变型:指地下洞室周边坚硬岩体产生应力集中,在脆性岩石中发生激烈的破坏,是最一般的岩爆现象;(2)屈服型:指在有相互平行裂隙的地下洞室中,洞室壁的岩石屈服,发生突然破坏,常常是由爆破振动所诱发的;(3)岩块突出型:是因为被裂隙和节理等分离的岩块突然突出的现象,也是因爆破或地震等而诱发的。

岩爆引言:岩爆是一种地质现象,指的是岩石在地下岩层中受到强大的压力作用,导致岩石破裂和破碎,释放出巨大的能量。

岩爆通常发生在地质活跃的地区,如火山地区和地震带,对周围环境和人类活动都有着重大影响。

本文将介绍岩爆的形成机制、危害和防治措施。

一、岩爆的形成机制1. 岩层压力:岩爆的形成首先是由于地下岩石层受到强大的压力作用。

岩层压力可以来自于地壳运动、地下水位的降低、地震等因素。

当岩石受到压力时,原本稳定的岩石结构会发生破裂。

2. 岩层脆化:岩石在受到压力作用后,会发生脆化现象,即由韧性变为脆性。

这是因为岩石内部存在微小裂隙或断层,在外力作用下,这些裂隙会扩展并连通,使岩石变得脆弱而易于破裂。

3. 岩层释放:当岩石脆性破裂后,岩层中储存的能量会得到释放。

这种能量释放通常以剧烈的爆炸形式表现出来,产生巨大的冲击波和喷射物。

这些冲击波和喷射物能够对周围环境造成严重破坏。

二、岩爆的危害1. 破坏性巨大:岩爆释放的能量巨大,能够造成巨大的物理破坏。

它通常会导致附近建筑物的倒塌、道路的崩塌和地表的起伏不平。

对于火山地区而言,岩爆还可能引发火山喷发,进一步加剧破坏程度。

2. 人员伤亡:岩爆发生时,会产生大量的碎片和颗粒物,并产生强烈的冲击波。

这些碎片和冲击波对人体构成严重威胁,可能造成伤亡和重伤。

在活跃地质区域居住或开展作业的人员需要特别注意岩爆的风险。

3. 失去资源:岩爆破坏了地下岩石层,导致资源的损失。

例如,在矿山开采过程中,岩爆可能导致矿石的丧失,造成经济损失。

对于火山地区而言,岩爆还会摧毁周围的农田和森林,使人们失去生计和收入来源。

三、岩爆的防治措施1. 地质勘探:在规划和建设前,对地质条件进行充分的勘探是关键。

通过对地下岩层的详细调查和分析,可以评估岩爆的潜在风险,制定相应的预防措施,避免岩爆的发生。

2. 工程设计:在建筑物和基础设施的设计中,应考虑到岩爆的风险因素。

合理选择建筑材料和结构设计,提高抗岩爆能力,减少损失。

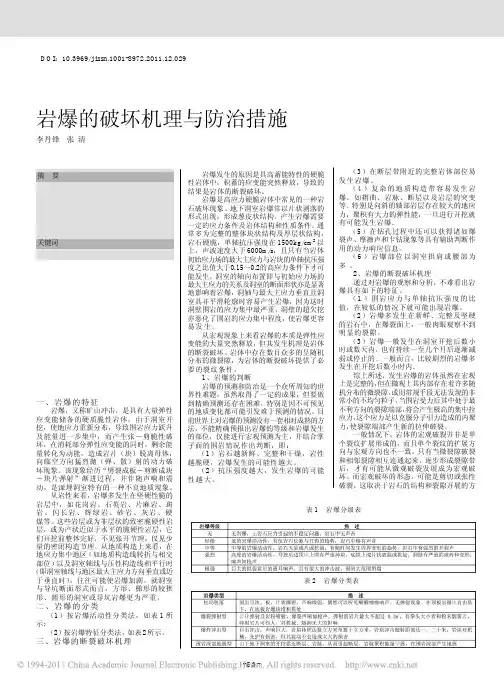

一、岩爆的特征岩爆,又称矿山冲击,是具有大量弹性应变能储备的硬质脆性岩体,由于洞室开挖,使地应力重新分布,导致围岩应力跃升及能量进一步集中,而产生张-剪脆性破坏,在消耗部分弹性应变能的同时,剩余能量转化为动能,造成岩片(块)脱离母体,向临空方向猛烈抛(弹、散)射的动力破坏现象。

该现象经历“劈裂成板-剪断成块-块片弹射”渐进过程,并伴随声响和震动,是深埋洞室特有的一种不良地质现象。

从岩性来看,岩爆多发生在坚硬性脆的岩层中,如花岗岩、石英岩、片麻岩、斑岩、闪长岩、辉绿岩、砂岩、灰岩、硬煤等。

这些岩层或为非层状的致密脆硬性岩层,或为产状近似于水平的脆硬性岩层,它们开挖前整体完好,不见张开节理,仅见少量的密闭构造节理。

从地质构造上来看,在地应力集中地区(如地质构造线转折与相交部位)以及洞室轴线与压性构造线相平行时(即洞室轴线与地区最大主应力方向垂直或近于垂直时),往往可能使岩爆加剧。

就洞室与导坑断面形式而言,方形、梯形的较拱形、圆形的洞室或导坑岩爆更为严重。

二、岩爆的分类(1)按岩爆活动性分类法,如表1所示;(2)按岩爆特征分类法,如表2所示。

三、岩爆的断裂破坏机理岩爆的破坏机理与防治措施李丹锋 张 清二滩水电开发有限责任公司,四川成都 610051岩爆发生的原因是具高蓄能特性的硬脆性岩体中,积蓄的应变能突然释放,导致的结果是岩体的断裂破坏。

岩爆是高应力硬脆岩体中常见的一种岩石破坏现象。

地下洞室岩爆常以片状剥落的形式出现,形成葱皮状结构。

产生岩爆需要一定的应力条件及岩体结构和性质条件。

通常多为完整的整体块状结构及厚层状结构,岩石硬脆,单轴抗压强度在1500kg/cm 2以上,声波速度大于6000m/s ,且只有当岩体初始应力场的最大主应力与岩块的单轴抗压强度之比值大于0.15~0.2的高应力条件下才可能发生。

洞室的轴向布置即与初始应力场的最大主应力的关系及洞室的断面形状亦是显著地影响着岩爆,洞轴与最大主应力垂直且洞室具非平滑轮廓时容易产生岩爆,因为这时洞壁围岩的应力集中最严重,洞壁的超欠挖亦恶化了围岩的应力集中程度,使岩爆更容易发生。

地下工程中岩爆灾害的成因及预防措施作者:程德富来源:《城市建设理论研究》2014年第38期摘要: 岩爆是地下工程掘进过程中所遇到一种动力地质灾害, 其危害较大。

岩爆是由构造、浅表生改造、围岩的岩体强度、岩层产状、围岩应力状态、变形特性、地下工程布置等多种影响因素综合作用的结果。

就岩爆的力学机制问题, 认为岩爆力学机制的实质属于压致拉裂破坏。

关键词: 岩爆、地质灾害、影响因素中图分类号:TU74文献标识码: A前言:随着人类科技的进步, 地下工程掘进设备的日趋先进, 人类交通需求的增大, 矿产资源开发的需要以及水电资源的广阔开发前景, 长度大、埋深大、跨度大特点的地下工程数量逐渐增多。

在这种形势下, 加强岩爆地质灾害的分析和研究, 并在此基础上探讨合理的防治措施, 对保障地下工程的顺利实施, 保护施工人员的生命安全, 避免施工设备遭受损失等方面都有着重要的意义。

一、地层岩性由于硬岩的弹模、抗压强度和抗剪强度都很高, 在加载过程中, 其应力-应变曲线近似为直线型, 塑性变形很小, 主要表征具有很明显的弹性变形特征, 因此, 在构造改造和浅表生改造过程中能储备很高的弹性应变能。

一旦应力环境发生剧烈的改变, 如地下工程开挖, 储备在硬岩中的应变能就会释放出来, 从而可能引发岩爆。

而软岩的弹模、抗压强度和岩石内部都低, 在加载过程中, 其应力- 应变曲线为非直线形, 其变形包括弹性变形和大幅度的塑性变形, 因此,在构造改造和浅表生改造过程中储备弹性应变能的能力很低。

在这类岩体中, 出现岩爆的几率很小。

如在我国的天生桥隧洞中, 岩爆主要发生在坚硬的石灰岩中,而相对软弱的页岩则无岩爆现象。

在软岩和硬岩相间的地段, 由于应力调整过程可能导致硬岩层的局部应力集中和增高现象, 因此在硬岩中也将发生岩爆。

一般情况下, 由定向矿物组成的硬岩如片麻岩, 其储存弹性应变能的潜力小于矿物颗粒随机分布的岩石, 因此在这类岩体中出现的岩爆烈度相对较低。

2024年岩爆的预防及处(1)岩爆产生条件①近代构造活动山体内地应力较高,岩体内储存着很大的应变能;②围岩新鲜完整,裂隙极少或仅有隐裂隙,属坚硬脆性介质,能够储存能量,而其变形特性属于脆性破坏类型,应力解除后,回弹变形很小;③具有足够的上覆岩体厚度,一般均远离沟谷切割的卸荷裂隙带,埋藏深度多大于200m;④无地下水,岩体干燥;⑤开挖断面形状不规则,造成局部应力集中。

⑥在溶孔较多的岩层里,则一般不会发生岩爆。

(2)岩爆的特点隧洞内的岩爆一般具有以下特点:①在未发生前,并无明显的征兆,虽经过仔细寻找,并无空响声,一般认为不会掉落石块的地方,也会突然发生岩石爆裂声响,石块有时应声而下,有时暂不坠下。

②岩爆发生的地点多在新开挖的工作面附近,个别的也有距新开挖工作面较远,常见的岩爆部位以拱部或拱腰部位为多;岩爆在开挖后陆续出现,多在爆破后的2~3小时,24小时内最为明显,延续时间一般1~2个月,有的延长1年以上,事前一般无明显预兆。

③岩爆时围岩破坏的规模,小者几厘米厚,大者可多达几十吨重。

石块由母岩弹出,小者形状常呈中间厚、周边薄、不规则的片状脱落,脱落面多与岩壁平行。

④岩爆围岩的破坏过程,一般新鲜坚硬岩体均先产生声响,伴随片状剥落的裂隙出现,裂隙一旦贯通就产生剥落或弹出,属于表部岩爆;在强度较低的岩体,则在离隧洞掌子面以里一定距离产生,造成向洞内临空面冲击力量最大,这种岩爆属于深部冲击型。

(3)岩爆的现场预测预报①地形地貌分析法及地质分析法认真查看其地形地貌,对该区的地形情况有一个总体的认识,在高山峡谷地区,谷地为应力高度集中区,另外根据地质报告资料初步确定辅助洞施工期间可能遇到的地应力集中和地应力偏大的地段。

依据地质理论,在地壳运动的活动区有较高的地应力,在地区上升剧烈,河谷深切,剥蚀作用很强的地区,自重应力也较大。

②AE法(声发射法)AE法主要利用岩石临近破坏前有声发射现象这一结果,通过声波探测器对岩石内部的情况进行检测,该方法的基本参量是能率E和大事件数频度N,它们在一定程度上反映出岩体内部的破裂程度和应力增长速度。

岩爆的预防及处理范文岩爆是指在地下工程中,由于地下岩体的不稳定性引起的爆炸性崩塌现象。

岩爆的发生对人员和设备都会带来巨大的威胁和损失,因此岩爆的预防和处理非常重要。

本文将从岩爆的原因、预防措施和处理方法等方面进行详细论述。

一、岩爆的原因岩爆的发生与以下几个因素有关:1. 岩石力学性质:岩石的力学性质是岩爆发生的主要原因之一。

岩石的强度、固结度、岩体结构等都会影响岩爆的发生。

2. 地下水位和水压:地下水位和水压的波动也是岩爆发生的重要因素之一。

地下水会使岩体中的岩层饱和,降低其强度,进而导致岩体的不稳定性增加。

3. 工程挖掘:地下工程的开挖也会引发岩爆。

工程挖掘过程中,存在爆破和机械冲击等施工活动,这些活动会对岩体进行破坏和削弱,导致岩爆的发生。

二、岩爆的预防措施为了防止岩爆事件的发生,采取以下措施是至关重要的:1. 岩体勘察和评估:在进行地下工程之前,必须对岩体进行全面的勘察和评估。

通过对岩石的强度、固结度、岩体结构等进行评估,可以判断岩体的稳定性,从而采取相应的防护措施。

2. 合理的施工方案:在进行地下工程施工时,必须制定合理的施工方案。

合理的施工方案包括针对不同岩体条件的施工方法、使用合适的爆破参数等。

3. 悉心的支护设计:选择合适的支护材料和支护方式对岩体进行加固,是预防岩爆的重要环节。

合适的支护设计可以增加岩体的稳定性,减少岩爆的发生。

4. 及时的检测和监测:对地下岩体进行及时的检测和监测可以发现岩体变形和破坏的迹象,从而提前采取措施,防止岩爆的发生。

5. 健全的管理制度:完善的管理制度是预防岩爆的基础。

建立健全的地下工程安全管理制度,并进行严格的监督和检查,可以有效减少岩爆事件的发生。

三、岩爆的处理方法当岩爆事件发生时,需要采取以下处理方法:1. 保护人员安全:岩爆事件发生后,首要任务是保护人员的安全。

立即组织人员疏散,并做好相关救援工作,确保人员的生命安全。

2. 抢险和救援:在岩爆事件发生后,需要尽快组织人员进行抢险和救援工作。

岩爆的成因及防治措施岩爆是高地应力区的地下工程在开挖过程中或开挖完毕后,由于弹性变形能的瞬间释放而产生爆裂、松脱、剥落、弹射甚至抛掷现象的一种动力失稳地质现象。

岩爆是地下工程施工的一大地质灾害,由于它的破坏性很大,常常给施工安全、岩体及建筑物的稳定带来很多的问题,甚至会造成重大工程事故。

本文将岩爆发生的若干因素及其防治措施作一些讨论。

标签:岩爆影响因素防治措施1引言随着世界经济的发展,人类对各种矿产资源、能源的需求日益增加,且越来越多的地下工程在修建,岩爆灾害也频繁发生。

在地下工程开挖过程中,岩爆是围岩各种失稳现象中最强烈的一种,由于其突发性和强大的破坏性,不仅威胁施工人员和设备安全,而且还严重影响工程进度和工程造价,现在已成为是世界性的地下工程难题之一,引起了国内外的普遍关注,并促进了岩爆研究的进展。

2岩爆的成因2.1岩爆的分类从工程实践出发,考虑岩爆的危害方式、危害程度以及防治对策等,按破裂程度岩爆可分为以下几种。

2.1.1破裂松弛型围岩成块状、板状或片状爆裂,爆裂响声微弱,破裂的岩块少部分与洞壁母岩断开,但弹射距离很小,顶板岩爆的石块主要是坠落。

2.1.2爆裂弹射型岩爆的岩块完全脱离母岩,经安全处理后留下岩爆破裂坑。

岩爆发生时的爆裂声响如枪声,弹射的岩块最大不超过1/3m3,也有粉末状的岩粉喷射。

主要危害是弹射的岩片伤人,对机械设备无多大影响。

2.1.3爆炸抛射型有巨石抛射,声响如炮弹,抛石体积几立方米至数十立方米,抛射距离数米至二十米,对机械、支撑造成大的破坏。

2.2岩爆的发生机制岩爆是高地应力的产物,其机制一般描述为:岩爆是具有大量弹性应变能储备的硬质脆性岩体由于洞室开挖,径向约束卸除,环向应力骤然增加,能量进一步集中,在集中应力作用下,产生突发性胀剪脆性破坏。

弹性应变能伴随声响和震动部分得以消耗。

同时,剩余能量转化的动能使围岩急剧动态失稳,造成岩片(块)脱离母体,获得有效弹射,猛然向临空方向抛(弹)射。

岩爆发生机理及防治措施岩爆发生机理与治理措施摘要:岩爆是深埋长大隧道的主要地质灾害之一,目前基于岩爆发生机理和治理方式国内外专家都提出了不少理论方法,但用于生产实践时都遇到或多或少的问题。

内外相关文献资料的基础上,笔者通过两年多来在岩爆洞段的施工经验,并查阅国对岩爆的发生机理和防治对策进行探讨。

关键词:深埋长隧道断裂型岩爆应力型岩爆水胀式锚杆爆破应力释放孔1、岩爆发生机理岩爆是高地应力地区岩石地下工程中的一种常见灾害。

它常常表现为声响、片状剥落、严重照片帮和岩爆性的坍塌,有的伴的声响及岩片弹射、能量猛烈释放、洞室豁然破坏,往往给人员、机械设备和建筑的安全带画巨大的损失。

在地下洞室的修建过程中,由于开挖使地应力重新分布,围岩应力集中,在洞壁平行于最大初始应力σ1的部位,切向应力梯度显著增大,洞壁受压导致垂直洞壁方向产生张应力。

这种应力的作用不断增强,首先产生环向的张裂或劈裂,进而发生剪切破坏。

一旦岩块被剪断,且又具有较高的剩余能量时,致使岩块发生弹射,完成弹性势能到动能的转换,形成岩爆。

岩爆的发生有外部和内部两方面的原因。

其外因在于:岩体中蓄存有高地应力,特别是地下洞室的开挖改变了岩体内存的力学环境,其内因是岩石矿物结构密度、坚硬度较高,一般发生岩爆的岩石单轴搞压强度均在120Mpa以上,内因和外因同时成立是即发生岩爆。

2、岩爆的分类根据对辅助洞1000多米的岩爆洞段的观察分析,可将岩爆划分为应力型岩爆和断裂型岩爆,应力型岩爆主要发生在围岩结构完整,无贯穿性结构面的岩层中,岩石的主应力达到40%岩石单轴抗压强度以上,岩爆表现形式以片状剥落为主,并伴有声响及岩片弹射,一般破坏性不大;断裂型岩爆主要发生在岩石结构完整,并伴有贯穿性结构面或断层的岩体中,岩体的应力主要集中在贯穿性结构面附近,往往岩体内的最大主应力大于或接近岩石单轴抗压强度,主要表现形式为突发性的震动,并伴有强烈的响声,在有相交结构面的围岩中往往还因岩爆震动引起大规模的坍塌,破坏性较大。

岩爆发生的机理分析及防治措施综述岩爆发生的机理分析及防治措施综述岩爆是指在矿山或隧道等地下工程中,由于开采、支护等因素引起的岩石失稳,产生爆炸性破裂现象。

岩爆是一种具有不确定性的地质灾害,通常会带来严重的人身、财务和环境损失,并对生产经营和社会经济发展产生重大冲击。

因此,对于岩爆的机理和防治措施研究具有十分重要的现实意义。

本文将对岩爆发生的机理和防治措施进行综述。

一、岩爆发生的机理1. 地质构造因素地质构造因素是影响岩爆发生的重要因素之一。

在构造破坏带中,由于岩石受到地质应力的影响,容易发生失稳破裂,导致岩爆发生。

地震、断层等对于岩石的破坏也会增加岩爆的发生概率。

2. 工程开采因素工程开采是导致岩爆发生的主要因素。

开采过程中,挖掘面积越大,矿井和隧道的支护条件越差,岩石失稳的概率就越大。

此外,工程开采在时间和空间上的连续性也会加剧岩体受到应力的变化,导致岩体剪切、断裂、滑动等破坏变形。

3. 岩石学因素岩石学因素主要是岩石自身的物理性质和化学成分的影响。

矿石脆弱易碎、裂纹多、脱落等都会导致岩体失稳。

温度变化、湿度、酸性环境、物理载荷等都会引起岩体内部应力变化,导致岩体的不稳定性。

二、岩爆防治措施1. 改善开采条件通过改善开采条件来减少岩爆的发生。

包括提高采矿工效、优化采矿工艺、加强矿井、岩体的支护加固等。

2. 增加固结措施增加固结措施,提高岩体的稳定性。

包括加固巷道、转运通道、提高采场固结、防止煤柱圧缩变形等。

3. 保持合理水平保持合理的水平,可以有效地降低岩爆的发生概率。

通过设置隔水帷幕、加强采前排水、控制配水压力等来调节水压力,减轻岩石应力。

4. 增强技术管理加强矿山技术管理,对伤害性岩石进行有效的监测和评价,及时开展防范措施,有效避免岩爆的发生。

5. 保证爆破安全在矿山爆破作业中,保证使用合适、安全的爆破材料和爆破方案,避免不必要的岩体破裂和爆炸风险,在工艺方面采用手动控爆炸,便于随时停止。

岩爆形成条件、预测预报与防治岩爆是高地应力条件下地下工程开挖过程中,硬脆性围岩因开挖卸荷导致洞壁应力分异, 储存于岩体中的弹性应变能突然释放, 因而产生爆裂松脱、剥落、弹射甚至抛掷现象的一种动力失稳地质灾害。

它直接威胁施工人员、设备的安全, 影响工程进度, 已成为世界性的地下工程难题之一。

一、岩爆形成机理分析综合分析岩爆形成机理,可从内因和外因两个方面解释岩爆。

在高地应力区开挖硐室、围岩岩体结构、水文地质条件、地质构造和地形地貌可以构成岩爆形成的内因。

从外因方面来说,硐室开挖施工和钻爆发施工、地震也可以诱发岩爆。

1、高地应力形成岩爆的必要要件是应变能储集, 其力学条件满足: 原岩处于高地应力环境和洞室开挖后形成二次应力高度集中。

(1)原岩初始高地应力环境根据勘察资料显示, R c/σmax值为2. 1~7. 0, 达到高应力和极高应力水平, 具备了岩爆形成的条件之一。

式中: R c-岩石饱和抗压强度(MP a); σmax-垂直于隧洞轴线方向的最大初始应力(MP a)。

(2)洞室开挖后形成二次应力高度集中在高及极高应力区开挖隧洞, 必将扰动原岩的初始应力状态,破坏隧洞周围岩体初始应力平衡, 从而导致应力重新分布。

当重新分布的围岩应力超过岩爆临界应力, 则产生岩爆。

(3)岩爆发生在洞室围岩内dσ3/ (σ1-σ3)正增长期增长很快的那一范围d σ3/ (σ1- σ3)越高,越易引起岩爆,因为高的dσ3/ (σ1-σ3)抑制了围岩静态破坏与位移,dσ3/ (σ1-σ3)亦可理解为高应力区中σ3的变化,它与岩爆的关系是:在一定应力环境中,围岩内高应力环境(高的σ1-σ3)中最高σ3部位(可直观判读)最容易引起岩爆。

2、围岩岩体结构(1)在深层岩浆岩或片理、片麻理不发育的变质岩中发生的岩爆往往强烈程度较大,使得岩片(块)常呈弹射状抛出。

而在片理、片麻理发育的变质岩中发生的岩爆则往往强烈程度较小,主要为劈裂或剥落形式。

2024年岩爆的预防及处理引言:岩爆是一种危险的地质灾害,常常会造成严重的人员伤亡和财产损失。

随着科技和人类社会的发展,对于岩爆的预防和处理方法也在不断改进和完善。

本文将介绍2024年岩爆的预防及处理方法。

一、岩爆的基本概念和形成机制1. 岩爆的定义岩爆是指在地下矿井或隧道中,由于地应力破坏岩体结构,导致岩体大规模剥落、坍塌和碎裂,从而产生极大能量和冲击波,引发爆炸性的地质灾害。

岩爆具有突发性、剧烈性和广泛性的特点,对井下人员和设备的安全造成严重威胁。

2. 岩爆的形成机制岩爆的形成机制主要与以下因素有关:(1) 地应力:地下岩体受到地质构造和覆岩荷载的作用产生内部应力,当这些应力超过岩石的抗拉强度时,岩体就会发生破坏;(2) 岩体结构:岩石的物理性质和结构决定了它的抗拉强度和稳定性,结构破碎和岩层滑动容易导致岩体剥离和坍塌;(3) 地质构造:地下岩层的构造断裂、层面滑动、岩层的交接等地质构造缺陷是岩爆的多发区域;(4) 采矿活动:采矿活动会改变地下地质应力分布和岩层稳定性,增加岩爆的风险。

二、岩爆的预测与监测方法1. 岩爆的预测方法岩爆的预测方法主要包括地质学调查、地应力测量、岩体声波监测、振动监测和岩体应力监测等。

通过对地下岩体的物理特性和地质构造的分析,以及对地下地应力和岩体应力的监测,可以预测出潜在的岩爆危险区域。

2. 岩爆的监测方法岩爆的监测方法包括地面监测和井下监测两种方式。

地面监测主要是通过对采矿工作面周边地表形变的监测,以及地震波的监测来判断岩爆的危险性。

井下监测主要是通过安装传感器和监测设备,在井下监测岩体的位移、应力和振动等参数的变化,从而及时发现岩爆的迹象。

三、岩爆的预防与控制措施1. 岩爆的预防措施(1) 合理规划和设计:在矿井或隧道的规划和设计中,要充分考虑岩体的力学性质和稳定性,合理选择采矿方法和支护措施,减少岩爆的风险。

(2) 加强地质勘探:在施工前对地下岩体进行详细勘探,了解地质构造和岩体性质,找出潜在的岩爆危险区域并采取相应的预防措施。