《民族与民族主义》

- 格式:doc

- 大小:35.00 KB

- 文档页数:6

民族主义民粹主义相关书籍《民族主义与民粹主义,历史、理论与现实》。

民族主义和民粹主义是当今世界政治中备受关注的两大议题。

它们的兴起和传播对全球政治和社会产生了深远的影响。

在这篇文章中,我们将探讨一些与民族主义和民粹主义相关的书籍,以便更深入地了解这两种思潮的起源、发展和影响。

首先,我们可以看到一些关于民族主义的经典著作,比如本尼迪克特·安德森的《想象的共同体》。

这本书探讨了民族主义如何塑造了现代国家和社会,以及民族认同如何成为了人们行为和思想的基础。

此外,埃里克·霍布斯鲍姆的《民族主义的时代》也是一部不可或缺的著作,它详细地描述了民族主义在19世纪和20世纪的兴起和发展。

而关于民粹主义,乔治·莫斯的《民粹主义的崛起》是一本值得一读的书。

这本书深入分析了民粹主义在不同国家和地区的崛起原因和影响,并试图解释为什么越来越多的人会倾向于支持民粹主义政治。

此外,简·曼斯布里奇的《民粹主义,全球现象》也是一本对于理解当代民粹主义现象非常有帮助的书籍。

除了以上提到的书籍,还有很多其他关于民族主义和民粹主义

的著作,比如关于特定国家或地区的研究,以及关于民族主义和民

粹主义如何影响国际关系和全球化的书籍。

这些书籍为我们提供了

深入了解民族主义和民粹主义的机会,帮助我们更好地认识和理解

这两种思潮对当今世界的影响。

总的来说,民族主义和民粹主义是当今世界政治中备受关注的

两大议题,它们的兴起和传播对全球政治和社会产生了深远的影响。

通过阅读相关书籍,我们可以更深入地了解这两种思潮的起源、发

展和影响,从而更好地应对当今世界所面临的挑战。

当代西方民族理论的主要渊源王希恩民族理论是关于民族现象、民族问题以及解决这种问题的学问,在我国的学科划分中属民族学之下的二级学科,但在西方则分散于政治学、历史学、人类学、社会学等多种领域,尚不是一门独立的学科。

(注:但也有学者认为,随着近年来关于“nationalism”研究成果的大量涌现和“nationalism”作为课程在大学的普遍开设,“nationalism”研究在西方已成为一个“正在出现的学科”(emerging discipline)。

参见Daniele Conversi,"Conceptualizing Nationalism",载其主编Ethnonationalism in the Contemporary World,p.1.London:Routledge,2002。

由于“nationalism”的含义并不仅限于“民族主义”,而是一个涉及民族认同、民族关系、民族与国家等十分广泛内容的范畴,因而正在出现的“Nationalism”学科也类似于我国的民族理论学科。

)尽管如此,西方的民族理论研究仍十分深入和活跃,成为近20年来的一门显学。

这些研究以民族主义和“族性政治”(politicis of ethnicity)为核心,涉及到民族概念、民族关系、民族矛盾、民族发展趋势等我们所关注的几乎所有的民族理论问题,因此,了解和研究他们的研究状况对完善我们的民族理论必不可少。

笔者认为,当代西方民族理论与它们的学科分散性特点相对应,其理论渊源也是多元的,其中与早期民族主义理论、自由主义理论、马克思主义以及以涂尔干(Emile Durkheim)和韦伯(Max Weber)为代表的经典社会理论有着更为直接的关系。

下文将分别就此做一分析。

一、民族主义理论严格来说,民族主义理论和其实践一样都属于民族理论研究的对象,而不是后者的渊源。

但事实上民族主义理论产生的过程也是西方学人开始对民族现象和问题做出较多阐述的过程,这些阐述,在为民族主义张目和建立理论的同时,也成为现代西方民族理论的滥觞。

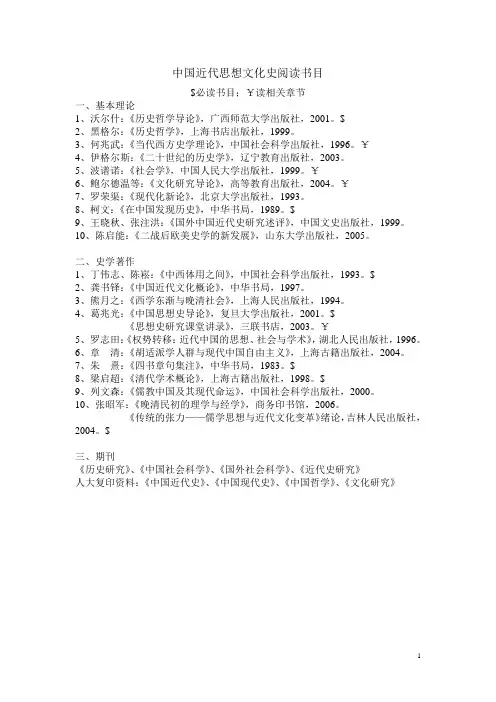

中国近代思想文化史阅读书目$必读书目;¥读相关章节一、基本理论1、沃尔什:《历史哲学导论》,广西师范大学出版社,2001。

$2、黑格尔:《历史哲学》,上海书店出版社,1999。

3、何兆武:《当代西方史学理论》,中国社会科学出版社,1996。

¥4、伊格尔斯:《二十世纪的历史学》,辽宁教育出版社,2003。

5、波谱诺:《社会学》,中国人民大学出版社,1999。

¥6、鲍尔德温等:《文化研究导论》,高等教育出版社,2004。

¥7、罗荣渠:《现代化新论》,北京大学出版社,1993。

8、柯文:《在中国发现历史》,中华书局,1989。

$9、王晓秋、张注洪:《国外中国近代史研究述评》,中国文史出版社,1999。

10、陈启能:《二战后欧美史学的新发展》,山东大学出版社,2005。

二、史学著作1、丁伟志、陈崧:《中西体用之间》,中国社会科学出版社,1993。

$2、龚书铎:《中国近代文化概论》,中华书局,1997。

3、熊月之:《西学东渐与晚清社会》,上海人民出版社,1994。

4、葛兆光:《中国思想史导论》,复旦大学出版社,2001。

$《思想史研究课堂讲录》,三联书店,2003。

¥5、罗志田:《权势转移:近代中国的思想、社会与学术》,湖北人民出版社,1996。

6、章清:《胡适派学人群与现代中国自由主义》,上海古籍出版社,2004。

7、朱熹:《四书章句集注》,中华书局,1983。

$8、梁启超:《清代学术概论》,上海古籍出版社,1998。

$9、列文森:《儒教中国及其现代命运》,中国社会科学出版社,2000。

10、张昭军:《晚清民初的理学与经学》,商务印书馆,2006。

《传统的张力——儒学思想与近代文化变革》绪论,吉林人民出版社,2004。

$三、期刊《历史研究》、《中国社会科学》、《国外社会科学》、《近代史研究》人大复印资料:《中国近代史》、《中国现代史》、《中国哲学》、《文化研究》文化社会学:[美]戴安娜·克兰:《文化社会学——浮现中的理论视野》,南京大学出版社,2006。

民族主义的起源与发展民族主义是一个涵盖广泛范围的概念,其涉及到的诸多议题如国家认同、族群问题、民主、自由和权利等,也是极具争议性的话题。

本文将从民族主义的起源、发展和现代意义三个角度展开论述。

一、民族主义的起源民族主义的起源可以追溯到近代欧洲的民族国家建构过程。

在中世纪封建体制下,人们的忠诚是对王权的归属和效忠,而非对自己的国家或族群。

唯一的例外是意大利两极政体的城邦。

到了19世纪,随着近代资本主义的崛起,民族主义逐渐成为了人们的关注焦点,且与现代国家建设紧密绑定在一起。

众所周知,法国大革命是民族主义产生的重要背景之一。

法国革命积极推崇以“民族”为基础的政治社会组织和国家建设。

美国独立战争后,美国的民族主义呈现并行不悖的局面——一方面,美国以赤裸裸的白人至上主义建立和巩固自己的国家;另一方面,美国却是一个多种族、多文化的庞大群体共存的国家。

当然,民族主义的起源并不只在欧洲和美洲。

所有经历过国家建构过程的地区,都会面临民族认同的重要议题。

比如在中国,缓解抵制外族侵略“民族抗战”开始流行,使得中国各自处于不同地域、其间又出现互相诉求的民众,开始出现强烈的自我认同。

经过一系列的战争,和平的中国开始出现了各梦故土重建与民众身份认同的的要求;这些进一步加强了近年来民族主义在大陆地区的传承和发展。

二、民族主义的发展自1871年德意志帝国诞生以来,民族国家的发展和民族主义在欧洲社会上也日益发扬光大。

19世纪初期的民族主义基本上是政治上的家国情怀,具有进步性。

但是,19世纪中后期之后,随着民族主义的日益强势,在其中往往会出现排斥和仇恨。

比如德国的纳粹主义,日本的野心,就都是利用极端民族主义思想进行侵略战争。

在当今国际环境中,强势的民族主义在一些中东和南亚地区也仍旧是一种法外之地,为了维护权力、安全和地缘政治必要,各国民族主义政策和后来产生的宗派主义政治的崛起,也让我们看然对民族的认同和定位,是个需要特别谨慎和智慧斟酌的问题。

民族主义民族主义是现代民族国家出现之后产生的一种以本民族的利益为诉求的主义。

也是中国国父孙中山先生所提倡的三民主义之中其中一种主义。

民族主义是以民族权益和民族感情为核心内容的一种政治观念、政治目标和政治追求。

民族主义是一个历史性的概念。

早在封建社会就已存在封建君主制的民族主义。

资本主义产生后,民族主义不断发展,逐渐形成一种完整的思想体系。

任何一种意识形态的定义都涉及到极为广泛的层面,民族主义也不例外。

为避免这种语焉不详现象的出现,我们可以按各个学者强调的不同重点而将民族主义大致地分为以下几类:1,政治民族主义政治民族主义就是把强调民族主义的政治属性放在第一位,这是民族主义中最具代表性的一个分类,实际上也是民族主义兴起的最显著的特征,其基本目标就是要求建立一个属于本民族的国家和政府,它与“追求国家身份”的政治实践紧密联系在一起,很多学者实际上也是将民族主义的这种政治属性放在第一位来进行论证的。

“民族主义并不简单是指民族情感,而是指旨在促进社会生活的一体化,并通过群众动员来决定现代国家政治发展的意识形态和社会运动”。

是“那种认为民族──国家具有伟大价值的群体意识,这一群体意识保证完全效忠于民族──国家。

这一群体赞同民族──国家保持统一、独立和主权,以及追求某种广泛的相互可以接受的目标”。

这些观点,都反映了将民族主义的政治属性放在第一位,而将其他的属性放在其次来考虑的倾向。

由于政治民族主义追求着具体的建立主权国家的目标,所以很自然地带有分裂和暴力的倾向,在各类民族主义中,政治民族主义也是最有破坏力的一种。

2,经济民族主义经济民族主义是与政治民族主义相对而言的,一般认为,经济民族主义是指发展中国家尤其是拉美国家在50-60年代倡导的以经济独立为主要内容的民族主义。

“那些尚未取得’现代化’或发达地位的国家,对于控制本国自然资源和经济命运的企图越来越警觉,并认识到这种必要性。

这一现象的特点就是经济民族主义,它直接反映了这些国家经常抱怨的那种看法:它们虽然取得了政治主权与独立,但在经济上仍然是殖民地”。

民族主义与中国的民族问题随着近年来全球主义思潮的不断兴起,民族主义思想也在许多国家逐渐回归,甚至某些地区产生了较为严重的民族冲突。

在中国这个拥有56个民族的多民族国家中,民族问题一直是一个重要的话题。

那么,如何理解民族主义?它与中国的民族问题有何关系?本文将围绕这一问题进行探讨。

一、民族主义的起源及其内涵1.民族主义的起源民族主义是指以本民族作为主体、尊重和弘扬本民族文化、追求本民族利益和权利的一种思想流派。

它起源于18世纪欧洲,当时国家主义思想已经形成,而民族主义则是在国家主义的基础上发展而来。

2.民族主义的内涵民族主义包含三大核心内涵:一是民族意识,即对自己所属民族的认同和归属感;二是民族利益,即对本民族的利益和权利的维护和追求;三是民族文化,即对本民族的文化、传统和价值观的弘扬和传承。

二、中国的民族问题中国是一个多民族国家,根据2009年的第六次人口普查数据,中国共有56个民族,其中汉族占总人口的91.51%,其他55个少数民族占总人口的8.49%。

在这个多民族国家中,民族问题一直是一个重要的话题。

1.历史原因中国有着悠久的历史和文化,各民族在历史的演变中形成了不同的文化、习俗和语言,这是中国民族问题的历史根源。

在不同的时代和历史背景下,各民族之间的关系出现过纷争和冲突,这也为中国的民族问题埋下了伏笔。

2.地理因素中国地域广阔,各民族居住的地区也分布在全国各个角落。

受到地理环境、气候条件、资源禀赋等因素的影响,各民族之间的生活、文化和经济发展水平存在差异,这也是导致民族问题的因素之一。

3.政治原因中国的历史上曾经存在过统治者强迫少数民族进行文化和宗教上的改变,这种政治原因导致了各民族之间的矛盾和冲突。

同时,在中国的现代化进程中,政治、经济和文化上的现代化给不同民族之间的关系带来了一些变化和挑战。

三、民族主义与中国的民族问题1.民族主义的作用民族主义在中国的民族问题中发挥了非常重要的作用。

首先,民族意识强化了各民族之间的认同感和归属感,有利于促进各民族之间的交流和合作。

世界现代史推荐书目世界现代史推荐书目历史教育学1、赵亚夫、齐健等著:《历史教育价值论》,高等教育出版社,2023年版。

2、赵亚夫主编:《国外历史教育透视》,高等教育出版社,2023年版。

3、赵亚夫主编:《国外历史课程标准评介》,人民教育出版社,2023年版。

4、赵亚夫主编:《历史课堂的有效教学》,北京师范大学出版社,2023年版。

5、聂幼犁主编:《历史课程与教学论》,浙江教育出版社,2023年版。

6、余伟民主编:《历史教育展望》,华东师范大学出版社,2023年版。

7、黄牧航:《高中历史科学业评价体系研究》,长春出版社8、何成刚等编:《智慧课堂:史料教学中的方法与策略》,北京师范大学出版社,2023年版。

9、聂幼犁《中学历史研究性学习研究———案例分析与点评》天津古籍出版社10、(美)洛温著,马万利译:《老师的谎言——美国历史教科书中的错误》,中央编译出版社11、何成刚等:《历史教学设计》,华东师范大学出版社。

12、夏辉辉:《问题解决:历史教学课例研究》,北京师范大学出版社13.张向阳:《历史教学论》,长春出版社14.王继平:《中学历史教学研究方法概论》,长春出版社15.王雄:《中学历史教育心理学》,长春出版社16.宾华:《中学历史课堂教学设计研究》,长春出版社17、杨宁一:《历史学习新视野新知识》(高中历史学习参考书),人民出版社18、李惠军:《笃学行思录》,天津古籍出版社19、任世江:《编余杂俎》,天津古籍出版社20、齐渝华:《怎样做课例研修》,高等教育出版社21、中国教育学会历史专业委员会:《历史课程改革的理论与实践》,人民教育出版社,2023年版22、白月桥:《历史教学问题探讨》,教育科学出版社,2023年版23、赵亚夫唐云波主编《国外历史教育文献选读》,长春出版社24、(英)朱莉娅•墨菲著张锦译:《历史教学之巧》,教育科学出版社世界现代史推荐书目通史类:吴于廑、齐世荣主编:《世界史•现代史编》(上、下卷),高等教育出版社1994年版。

论梁启超的民族主义思想民主主义在政治方面是个永恒的话题,那写好一篇民主主义的论文必然显得个人出色的能力,那么如何写好呢?下面请看下小编为您准备的一些优秀的民主主义论文范文。

“民族主义”,即指以自我民族的利益为基础而进行的思想或运动。

美国学者汉斯·科恩认为:“民族主义首先而且最重要的是应该被看作是一种思想状态。

”英国学者爱德华·卡尔认为:“民族主义通常被用来表示个人、群体和一个民族内部成员的一种意识,或者是增进自我民族的力量、自由或财富的一种愿望。

摘要:梁启超作为中国近代民族主义理论的先行者,其民族主义思想极其丰富、深邃,主要来源是中国的传统民族平等观念、西方的天赋人权学说、进化论和社会有机体论以及日本民族运动的启迪等。

其学术价值在于,立足于建立真正意义上的具有国民认同特质的民族国家。

关键词:梁启超;民族主义;思想渊源;学术评价一、梁启超对民族与民族主义的认识鸦片战争前后国人对民族、国家观念的认识与理解有着明显不同。

据史料记载,古时“民”一般指“百姓”、“平民”和被统治者,“族”指某个群体,表达家族、种族、宗族等多种意思,而“民族”旧时主要指宗教范围内的人,与近代以来人们对民族含义的理解截然不同。

但从语言学的角度分析,古时民族观念有两个基本特征:“第一,民族观念相通于种族观念;第二,民族观念疏离于国家观念。

”①鸦片战争爆发后,受西方民族主义思潮的影响,传统民族观念悄然生变。

受此影响,中国近代民族主义的奠基者梁启超在1899年的《东籍月旦》一文中,首次并高频率使用“民族”一词,随后发表的《国家思想变迁异同论》一文,又对西方与中国民族主义的发展状况做了阐述。

随后梁启超在借用瑞士政治家伯伦知理所著《国家学》中的民族定义时,对伯伦知理所理解的民族做了具体阐释,而且对民族特征进行了比较详细的梳理,此外还对伯伦知理的“民族”定义进行了初略评析。

1902年梁启超著述的《新民说》,首次对民族主义做出了概念诠释:“民族主义者何?各地同种族、同言语、同宗教、同习俗之人,相视如同胞,务独立自治,组织完备之政府,以谋公益而御他族是也。

民族主义和民族意识的兴起随着全球化的不断深入,各国之间的联系日益紧密,尤其是信息技术的发展,让人们所处的社会环境变得愈加复杂,彼此之间的相互影响也越来越明显。

在这种大环境下,民族主义逐渐开始抬头,成为世界上诸多国家和地区的重要思潮和政治力量之一,而民族意识也成为人们日常生活中越来越重要的文化属性。

为此,我们有必要深入思考民族主义和民族意识的兴起,以及他们背后的深刻原因和影响。

一、民族主义的兴起民族主义起源于欧洲,最早出现的时候,是为了对抗欧洲大陆上各国之间的纷争,并追求国家的自主和民族的独立。

因此,民族主义不仅是一种政治理念,更是一种文化和社会现象,对一国或一个民族的认同和自豪感有极大的影响。

然而,随着全球化的推进,民族主义不再只是欧洲的特有现象,而是成为了全球性现象。

特别是在经济、文化和社会发展相对落后的国家和地区,民族主义的影响更是愈加强烈。

这是因为,在这些地区,许多人认为自己的文化、语言和传统生活方式正处于被忽视和打压的危险之中。

因此,对于这些人来说,民族主义似乎是一种有力的反击手段。

同时,民族主义也与世界各地的新兴极端主义有一定的关联。

一些激进分子利用民族主义的情绪渲染力,甚至发动恶性事件,并对社会稳定和和平带来严重的威胁。

然而,对于绝大多数普通人来说,民族主义的吸引力主要来自于对自己文化和民族价值的认同。

因此,适度的民族主义对于社会和谐和国家凝聚力的增强都有正面的作用。

二、民族意识的重要性与民族主义紧密相连的,是民族意识。

民族意识是一种文化和思维方式,涵盖了人们对自身文化、历史、习俗和传统的认同和理解。

随着人们日常生活的不断变化和社会现实的不断发展,民族意识也在不断变化和调整。

因为当人们深刻了解自己的文化,才能更好地拥有一种强烈的归属感,从而更好地适应社会环境的变化。

在当前的社会中,民族意识的重要性越来越被大家所认识和理解。

在一个多元化和开放的社会环境中,民族意识的扩展和深化可以为人们提供一种重要的文化支撑和心理支持。

英国新左派的民族观念及其当代中国省思张亮摘要:1977年,汤姆·奈恩《不列颠的分裂:危机和新民族主义》一书出版,引发热烈辩论,艾瑞克·霍布斯鲍姆、本尼迪克特·安德森等英国新左派学者以不同方式介入辩论,留下系列力作,推动民族和民族主义问题在20世纪80年代后走向当代西方学术舞台的中心。

英国新左派学者认为,民族是在资本主义现代化进程中被具体的历史情势“发明”出来的,情势不同,“发明”的机制也有所不同。

这一民族观念是西方的,也是世界的。

深入发掘这一民族观念中可以为我所用的普遍性认识,有益于中国更有效地铸牢中华民族共同体意识,巩固民族大团结。

关键词:英国新左派;民族;霍布斯鲍姆;汤姆·奈恩;本尼迪克特·安德森;中华民族共同体意识作者简介:张亮,南京大学哲学系教授、博士生导师,教育部青年长江学者。

中图分类号:B507;D6文献标识码:A文章编号:1671-8402(2021)11-0024-09任何能够产生广泛持久社会影响的学术研究都必然是时代的产物,从英国发端而后遍布欧美的当代西方民族和民族主义研究也是如此。

1977年,苏格兰裔英国新左派学者汤姆·奈恩(1932—)将自己在1970年至1976年创作的9篇政论文章以“不列颠的分裂:危机和新民族主义”之名结集出版,引发出人意料的热烈辩论,推动民族和民族主义问题在20世纪80年代后走向当代西方学术舞台的中心,成为一个具有很高公众关注度的热门课题。

在此过程中,汤姆·奈恩、艾瑞克·霍布斯鲍姆(1917—2012)、本尼迪克特·安德森(1936—2015)以及安东尼·吉登斯(1938—)等英国新左派学者以不同方式介入辩论,从政治学、社会学、历史学、民族学、人类学等不同学科出发阐述各自的民族和民族主义学说,留下《想象的共同体:民族主义的起源与散布》(1983)、《传统的发明》(1983)、《民族-国家与暴力》(1987)、《民族和民族主义》(1989)、《民族主义的诸面孔:再访雅努斯》(1997)等力作,构成一道既相互对话又相互支撑的理论景观,深刻塑造了当代西方民族主义理论的基本构型和基本走向。

10 邱志芳《民族与民族主义》主要内容:《民族与民族主义》论述民族与民族主义在欧洲近两百年历史中的种种表现及其内涵之演变。

作者回避了对民族的概念和标准等问题的纠缠,而是着重于它们的变迁与转型,并借助于民族主义的研究来说明民族问题的复杂性。

欧洲近现代史是因民族主义兴起而重新拼制版图的历史,各种民族与民族主义的意识也影响到周边地区与殖民地,因此,民族与民族主义的发展演变构成了这段历史的主旋律。

《民族与民族主义》对了解民族与民族主义在世界范围内的发展演变状况具有很高的参考价值。

民族的概念:至今尚无一个通论或标准规则,可作为民族区分的标准——即使有人宣称“民族认同”乃是他们个人安身立命最基本而不可或缺的认同所在,是他们所依赖的社会价值所系,已无法解决此项明确界定的难题。

(p5)民族根本不可能具有恒久不变、放之四海而皆准的客观定义,因为这个历史新生儿才刚诞生,正在不断的变化,且至今仍非举世皆然的实体。

语言、族群性等,其实都非常的含糊不清,想用他们来判断民族,无异缘木求鱼。

(p6)作者对“民族”与“民族主义”基本立场1.我所谓的“民族主义”是采用盖尔纳的定义,亦即“政治单位与民族单位是全等的”(p9)2.作者认为“民族”不是一成不变的社会实体,民族不但是特定时空下的产物,而且是一项相当晚近的发明。

”民族”的建立跟当代基于特定领土而创生的主权国家。

……民族主义先于民族的创立。

不是民族创造了国家和民族主义,而是国家和民族主义创造了民族。

(p10)3、民族,并不光是领土国家或民族情操的反应,同时也受科技与经济发展的影响。

(p10)4、“民族”是具有双元性的,它必定是有居上位者所创建,但却也一定得从平民百姓的观点分析才能完全理解。

(p11)总结:民族是人类社会中最基本的人们共同体形式,我们每个人都有自己的民族归属。

民族和民族主义的问题,一直就是自有民族以来的世界历史上为人们所关注的重大问题,表现在社会生活的各个领域。

古今中外的学者和政治家们,从他们生活的年代和所从事的学科性质、政策应用等不同的角度和目的出发,分别给民族下了许多不同的定义,其中较有权威的是,1913年斯大林在他的《马克思主义与民族问题》一文中提出的:“民族是人们在历史上形成的一个有共同语言、共同地域、共同经济生活以及表现于共同文化上的共同心理素质的稳定的共同体。

”民族的概念至今还是人们争论不休的话题之一,民族实际上经历了一个从生物学、人种学到社会学、政治学演变的历史过程。

在这样一个漫长的岁月里,随着民族概念本身的不断演变,人们的看法也在不断地发生变化。

人们总在试图发现生活中的民族到底是怎样的?于是在衡量判断什么是民族时,便有了众多不同的见解。

地理学家们认为自然环境对形成民族具有一定的意义;历史学家们则把民族看做是生活在特定的领土内的、在共同的历史中因共同的愿望而拥有共同的思想和感情的、主权政治国家的全体居民;政治学家们认为民族是一类人的正式的组织;哲学家们认为民族是文化与共同的历史、语言、文学、传统、英雄和忠诚的统一体;社会学家们则把民族看成是最大和最重要的人类集合体之一,他们强调构成民族的一个必不可少的因素是一致或同一的感情;心理学家们把对民族的观察点定在个体的行为上,以寻找所谓的民族的心理特征;精神病学家们则把民族描绘成个人直接显示他的忠诚的最大的社会聚合体以及超我的外在的代表……。

从民族主义来研究“民族”的概念“民族”最重要的涵义,是它在政治上所彰显的意义。

(p21)当时,“民族”既是国民的总称,国家乃是由全体国民集合而成,是一主权独立的政治实体,因此,国家乃民族政治精神的展现。

由此可观,无论民族的组织是什么,公民权。

大众的普遍参与或选择,都是民族不可或缺的要素。

(p21)很少的民族实体能够滋养民族主义,正如太多的民族主义能让一个民族衰落一样。

南斯拉夫就是一个很好的例子。

(p21)巴雷尔报告指出,当时有两种不同的民族看法汇聚一堂:其一是革命民族派。

这两种看法都将国家等同于人民,不过,对民族主义者来说,构成国家的人民,必须具有先天上显著不同于外国人的共同性;然而就革命民族派来看,享有主权的全体公民即等于国家,也构成“民族”。

(p26)在斯密的思考脉络中,民族代表的是一个拥有固定领土的国家,或套用约翰·雷所说的:代表“每一个分离的社群、社会、民族、国家或人民”(p27)政治经济学派的学者既无法也不想从“民族”的范畴中脱离出去。

在波特——他曾对1835年之前的民族进行追踪——看来,这是因为政治经济者“弄清楚民族这种财富,因为群体已借由这种财富成为诸民族之冠”。

(p30)从历史经验观之,似乎只有三种固定标准可称上构成民族的要件,并且能够通过“门槛原则”的限制。

1、它的历史必须与当前的某个国家息息相关,或拥有足够长久的建国史。

2、拥有悠久的精英文化的传统,并有其独特的民族文学官方语言。

3、武力征服(p40)围绕着民族定义的争论,实质上与民族主义的内容有着千丝万缕的密切联系。

民族主义就是以上具有高度政治性的民族为中心的主义,讨论民族主义,必须以对民族的认识与理解为基础。

因为民族形成于近代,所以从这个意义上讲,民族主义也是一种近代的历史现象,它产生于近代民族的形成过程中,经过一定的政治、经济和文化的交互影响与作用,在已有的民族感情的基础上,强烈地显示出对整个民族及其国家的热爱与忠诚。

离开了民族这一中心,民族主义便无从谈起。

民族主义的概念及其发展近代民族主义最早可以追溯到18世纪的西欧和北美。

从那时起的两个多世纪里,民族主义便通过各种途径逐渐传播到整个欧洲和世界的其他地方,从而在构建欧洲和世界历史的过程中一直扮演着举足轻重的作用。

20世纪,民族主义更是给人类带来了前所未有的巨大冲击,两次世界大战后涌现的民族解放运动的高潮,以及20世纪90年代以来民族主义的再度兴起,无不显示着民族主义的强大生命力。

然而,如同民族没有一个公认的普遍适用和认可的定义一样,民族主义一词也存在着概念上的争论,这不仅因为下定义者立场、观点和角度不同,而且也因为民族主义有着一个发生、发展和演变的过程。

一种观点认为,民族主义是一种思想状态,一种观点认为,民族主义是一种学说或原则,一种观点认为,民族主义是一种运动,一种观点认为,民族主义是资产阶级处理民族问题的纲领和政策,凡此种种,不一而足。

综观有关民族主义的不同观点,但有一点可以肯定,即民族主义可以界定为一种以民族感情、民族意识为基础的纲领、理想、学说或运动。

相对于民族主义定义而言,有关近代民族主义的起源的看法比较一致,那就是在英法美资产阶级革命的影响下,随着资本主义世界体系的建立,民族观念以及民族国家的观念传遍欧洲并随着欧洲国家的殖民扩张而传播到世界的其他地区,并具有全球性意义。

它大致可划分为三个阶段:(一)兴起发展于西欧。

伴随着新教运动的展开和王权势力的扩张,民族主义在此阶段彻底瓦解了教会势力,建立了各自的民族国家。

各民族及其人民经历了从宗教信徒到王朝臣民到祖国公民的角色转换,从盲从教皇利益到效忠王朝利益到追求国家利益的历史进程,从迷信宗教神权到建立王朝王权到确立人民主权的斗争过程,最终确立了以民族国家为基本单位的政治、经济和文化体系。

(二)法国大革命后扩张到欧洲的其他地区。

拿破仑的侵略扩张野心,使法国所进行的战争的性质由革命转变为侵略。

遭受法军蹂躏的欧洲各国人民日益觉醒,民族主义由此萌发。

拿破仑对外扩张,不仅反映了民族主义功能的另一方面,即“争取民族的伟大,争取使每个民族有权把自己的统治扩张到相似的民族或有关的民族中去,而不管后者是否同意。

”从此,欧洲的民族主义更多地带有对外侵略扩张的性质,也正是在这种狭隘的民族主义指导下,欧洲开始了空前的殖民扩张。

(三)民族主义传遍世界,成为广大亚非拉国家反对西方列强侵略和捍卫民族独立的有力武器。

有人认为20世纪的历史实际上就是民族主义通过作用于各种超民族的意识形态而对世界格局进行重构的历史。

这一时期,一方面民族主义在广大的亚非拉地区重新确立了它的建立民族国家和反抗外来侵略、捍卫民族独立的积极形象,推动着整个世界朝着民主、平等的方向前进;另一方面,对外扩张、排外类型的民族主义以及狂热地崇拜、依附自己国家的所谓“爱国主义”、仇恨和猜疑外部世界的情绪所引发的冲突与战争,使得整个世界动荡不安。

因而民族主义所遭到的谴责和批判,远远超过了它的确立和巩固以民族国家为主体的国际政治体系所产生的积极意义。

进入20世纪90年代,以东欧剧变苏联解体为主要标志,新一轮的民族主义浪潮在全球兴起。

这是在全球化的新形势下兴起的民族主义,除了旧有的民族主义的作用与功能程度不等地展现在世人面前外,还带有鲜明的时代特色,有人称之为新民族主义。

从地域上看,世界不同地区有着不同的表现形式。

中世纪的西欧处于基督教统治之下,随着资本主义发展,新的阶级——资产阶级与人民一起掀起宗教改革运动,建立本民族宗教。

当王权与民族的矛盾激化后,资产阶级作为全民族的代表与王权进行斗争,资产阶级革命胜利标志着民族国家的形成。

所以说在民族整合和建立民族国家方面,西欧走在东欧前列。

事实上,欧洲进入中世纪时,东西欧之间并没有明显差异,但是到了当中世纪即将结束的时候,东西欧却面临了完全不同的历史命运:在西欧各个君主开始致力于摆脱神权的控制,在民族范围内建立世俗权力的统治地位,从而形成民族国家;东欧却先后遭到奥匈帝国、俄罗斯帝国和奥斯曼土耳其帝国的统治。

东欧各民族独立史中断严重,民族国家形成较晚。

民族地理分布复杂、发展水平相差悬殊。

民族国家边界变动频繁、最后划定尚未完成。

冷战结束后,苏联、南斯拉夫的解体和捷克斯洛伐克的分裂标志着自一战后东欧又一次民族分离运动高潮的到来,一大批新的民族国家在原来的多民族国家疆域内诞生。

由此可见,民族分离主义一直是东欧民族主义重要的组成部分之一,纵贯了整个东欧民族发展历史。

广大亚非拉发展中国家的民族主义,无论在其起源上,还是在其表现形式上,都与欧美国家有着明显的不同。

其原因是两者产生和发展的社会环境和文化背景不同,从而有不同的价值追求和表现形式。

亚非拉地区的民族主义可以分为经济民族主义、政治民族主义、文化民族主义和宗教民族主义。

经济民族主义是落后的民族国家在实现政治独立后,在集中精力发展经济来振兴民族,确立民族形象的过程中逐渐发展起来的,它是发展中国家民族主义的特殊表现。

政治民族主义是民族主义最本质的内容之一,它的基本含义是一个民族追求建立属于自己民族的独立的国家和政府,从而使民族的活动与追求国家身份的政治实践紧密结合在一起。

文化民族主义强调的是本民族的文化优越感,希望通过对传统文化的自豪感来提高民族自信,寻求民族认同,抵制其他民族的威胁,并最终实现民族独立民族振兴。

宗教民族主义是以传统宗教为维系民族的价值纽带,从宗教信仰中挖掘整个民族精神源泉和价值追求,用宗教教义来诠释其建立和建设世俗的民族国家的努力的合理性和合法性。