【《政治学》】四、国家理论(二)国家与社会、市场

- 格式:ppt

- 大小:4.60 MB

- 文档页数:29

公共政策导论(第三版)谢明编著《公共政策导论》复习纲要第一章绪论1、【名词解释】政策定义:社会公共权威在特定情境中,为达到一定目标而制定的行动方案或行动准则。

其作用是规范和指导有关机构、团体或个人的行动,其表达形式包括法律法规、行政规定或命令、国家领导人口头或书面的指示、政府大型规划、具体行动计划及相关策略等。

2、美籍加拿大裔学者戴维•伊斯顿在《政治学系统》一书中确定了政治学系统的概念,即丘个对社会进行权威性价值分配的行为系统,它由整个政治活动组成,并以人机互劫为基本单位。

政治系统的主要功能是根据社会系统的需要,通过政策的制定和执行对全社会的价值进行权威性的分配。

(政治现象)他对政策的解释侧重于公共政策的价值分配功能。

公共政策是政府进行社会性利益分配的主要形式,即决定什么人取得什么和取得多少。

3、【名词解释】公共物品:是指那些能够被所有人得到的物品或服务。

它的主要特征表现于它的不可分割性,也就是说它面向所有人不具有排他性。

公共物品用税收和借贷的方式予以支付,它们的价格表现与在资助其生产所要求的征税说水平。

4、【名词解释】俱乐部理论:它是由布坎南提出,他认为俱乐部形式的存在能够通过一种收取费用的机制排除部分公共成员的参与。

这种理论的出现代表了公私问题争论中一个非常重要的方面。

那些所谓具有价值的公共物品或服务将会当场排除部分社会成员,这即是因为他们根本不具备参与分配的资格和条件。

换句话说,公共物品或服务经常仅有利于社会中某些团体和个人,有时还需要通过付费的形式或按照一定的价值标准定额定量地分配。

5、【名词解释】公共权力:一般指由立法、行政、执法、司法等国家和社会的公共机构行使的权力,它在保证社会稳定、维持良性互动和促进经济发展方面发挥着任何非公共的私人权力都无法取代的重要作用。

6、如何从"公共"概念理解公共政策?XA.公共空间…公共政策应该在公共空间发挥作用;B.公共物品…能够被所有人得到的物品或服务;C.公共职能一建立在集体而不是个人基础上的;D.公共问题---公共政策要处理的是公共问题而不是私人问题;E.公共利益---有效解释国家存在的正当性,是界定公共政策必要性的主要界定,是把握公共政策目标性的主要依据;F.公共权力---由立法、行政、执法、司法等国家和社会的公共机构行使的权利,它在保证社会稳定、维持良性互动和促进经济发展方面发挥着任何非公共的私人权利都无法取代的重要作用;G.公共秩序---为了维护社会公共生活的正常进行而要求人们必须遵守的行为规范,由法律、行政法规、国家机关、企业事业单位和社会团体的规章制度等共同确定。

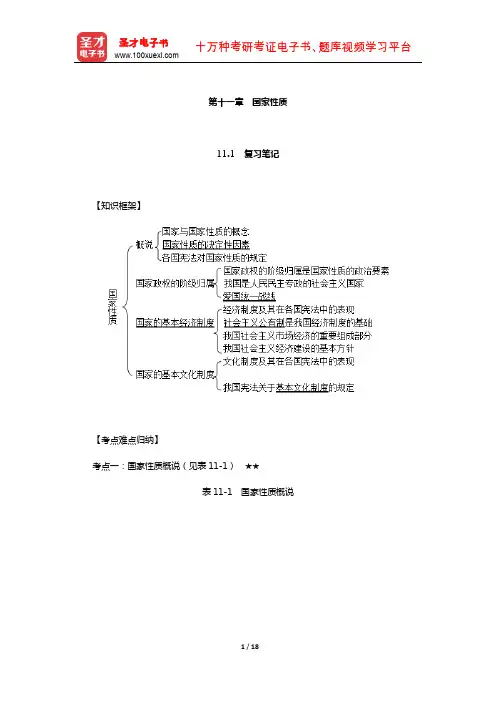

第十一章国家性质11.1 复习笔记【知识框架】【考点难点归纳】考点一:国家性质概说(见表11-1)★★表11-1 国家性质概说考点二:国家政权的阶级归属(见表11-2)★★★表11-2 国家政权的阶级归属要点考点三:国家的基本经济制度★★★★★1.社会主义公有制是我国经济制度的基础(见表11-3)表11-3 社会主义公有制是我国经济制度的基础2.我国社会主义市场经济的重要组成部分——非公有制经济(1)个体经济。

(2)私营经济。

(3)中外合资企业、中外合作企业和外商独资企业。

3.我国社会主义经济建设的基本方针(见表11-4)表11-4 我国社会主义经济建设的基本方针要点社会主义生产考点四:国家的基本文化制度(见表11-5)★表11-5 国家的基本文化制度11.2 课后习题详解1.如何理解国体与政体的关系?你认为国体与国家的阶级本质是否等同?答:(1)国体与政体的关系①国体即国家性质,是指国家的阶级本质,即在一个国家里各个阶级在国家政治生活中的地位。

政体是指拥有国家主权的统治阶级实现其国家主权的宏观体制。

②国体和政体的联系:a.国体和政体在本质上是政治学概念,二者都是政治学的重要范畴。

b.传统理论认为国体与政体之间的关系是:国体决定政体,政体反映国体,二者关系非常密切。

当然,传统理论已经开始受到质疑。

c.比较容易接受的观点是:国体对于政体有制约作用,政体会反映一国的国体。

③国体与政体的区别:a.国体强调的是国家的阶级本质,反映的是一个国家里各个阶级在国家政治生活中的地位。

政体则是统治阶级为实现其国家主权而制定的宏观体制。

b.阶级本质与政权组织形式之间并无必然的、固定的对应联系。

国体相同的国家可能采用不同的政体,国体不同的国家却可能采用相同的政体。

例如,古希腊采取奴隶制共和政体,在封建制国家中也出现过中世纪欧洲城市共和国和波兰共和国等共和政体。

c.西方宪法学中只存在“政体”之说,不存在“国体”之说。

(2)国体与国家的阶级本质问题应当具体问题具体分析①按照马克思主义国家理论,在政治学上,国家性质指的是国家的阶级本质,即在一个国家里各个阶级在国家政治生活中的地位,也就是哪个阶级是统治阶级,哪个阶级是被统治。

政治学特性(俞可平《政治与政治学》):⏹根本性——离不开根本利益的争夺。

⏹公共性——关乎群体、共同体的事务。

⏹全局性——政治行为规范与否,影响其他社会制度和管理。

⏹权威性——影响或支配其他人类活动。

第一章政治和政治学第一节政治的涵义一、多维视野中的政治概念1.历史上西方人眼里的政治:·城邦公民参与下所进行的统治和管理活动。

·政治是研究集体(城邦)之善。

(亚里士多德)·政治即伦理道德。

(如公共的善/正/正义)·政治是建立和维护共和国的活动。

(古罗马)·政治是一种上帝安排人事的力量;。

(中世纪)·政治是争夺王权的利益之争,也是神的意志统治和规范世人生活的体现。

(中世纪) ·政治是一以国家和主权为核心的活动,是一系列的谋略与阴谋;。

(近代)·政治是一种权力现象,政治即王道。

·政治是一种“社会契约”:在私人利益的基础上组建政府的制度设计.。

(近代)·政治是一种管理活动,或就是国家与政府的治理活动。

(近代)2.历史上中国人眼里的政治·“政者,正也;治者,理也.”·“不在其位,不谋其政”.(孔子)·“道洽政治,泽润生民”.《尚书.毕命》·“君顺怀之,政治归之”. 《晏子春秋》·政治是君王上承天命而行的抚民和安民的活动(统治与管理)·“政就是众人之事,治就是管理,管理众人之事,便是政治.”《孙中山选集》(下)P6613、对政治的传统解释之特点由前述可见,人们对政治的解释无非就是价值性(或伦理性)解释:认为政治源于道德规范;神学性解释:即政治源于超自然的力量;权力性解释:即政治源于占有资源的状况;管理性解释:即政治是管理公共事务的活动。

二、马克思主义的政治观⏹“政治是经济的最集中的表现”(即根源和本质)⏹“政治就是各阶级之间的斗争”(实质.表现形式)⏹“政治就是参与国家事务,给国家定方向,确定国家活动方式,任务和内容”(核心)⏹“政治是一门科学,是一种艺术”(谋略)政治的涵义对政治涵义的不同理解与分析,大体反映了各个历史时代对政治的认识以及政治学研究的发展变化,具有鲜明的时代性和阶级烙印【马克思主义深刻揭示了政治的本质,并为认识和分析政治现象提供了科学的世界观和方法论,形成了系统的、科学的马克思主义政治观。

第二章国际体系与国际格局2.1复习笔记一、国际体系及其特征1.国际体系及其形成(1)国际体系的含义国际体系,也称世界体系,包括世界经济体系和世界政治体系,是国际范围内由各行为主体之间的相互政治经济联系与作用所形成的有机整体,它具有整体性、相互联系性、不平等性等特征。

(2)国际体系形成的条件国际体系是人类社会发展到一定历史阶段的产物,是资本主义生产方式的产物,它开始于资本主义的产生和发展,最终形成于帝国主义列强把世界瓜分完毕之时。

国际体系的形成具有一定的客观历史条件。

①两次科技革命的推动作用两次科技革命在资本主义国家内率先发生,促进了社会生产力的极大发展,引起了生产关系的巨大变化,加速了资本主义垄断组织的形成和发展,加深和扩大了各国间的经济联系。

②垄断的产生和发展是又一重要因素垄断的发展,使帝国主义走上瓜分世界以获取超额利润的道路,实现了对输入国在政治、经济上的控制,使其相互间的政治经济联系不仅扩大了,而且更加深刻了。

③殖民政策的出现是国际体系形成的决定性条件殖民政策瓦解了旧的社会经济结构,移植了新的生产方式,为进一步加强各民族之间的相互联系提供了物质基础,加快了世界资本主义化的进程,促进了国际体系的最终形成。

(3)国际体系形成的主要标志:国际分工的完成,世界市场的出现以及世界范围内殖民体系的建立。

2.国际体系的发展演变及原因(1)国际体系的发展演变国际体系自形成之后,迄今为止经历了四个时期:①单一的资本主义国际体系时期,从19世纪末到1917年俄国十月社会主义革命。

这一时期,垄断资本主义在世界经济和国际政治中占据支配地位,资本主义制度及其政治经济规律成为世界现象。

②两种政治经济体系并存、斗争的时期,从1917年俄国十月社会主义革命胜利到1945年第二次世界大战结束。

③两大社会体系、多种类型的经济制度在一个统一的国际体系中并存、竞争、共处的时期,从1945年第二次世界大战结束到20世纪90年代初。

第八章政治社会8.1 复习笔记一、利益集团1.利益集团概念的界定利益集团具有一定的政治性质,代表一定社会群体的利益,参与国家政治活动。

利益集团参与政治,作为社会力量,通过言论和行动,通过与政党和政府机关的互动关系,施加影响,反映和维护本群体的利益。

利益集团具有同类相聚性、互益性的理论特性,在实践中它是民间性的组织化程度较高的非营利性社会组织。

2.利益集团的分类(1)从组织角度有的学者根据利益集团的组织规模将其划分为小型政治团体、中型政治社团和大型利益集团。

有的学者根据利益集团的组织程度将其分为四种类型:①非正规性的;②非社团性的;③机构性的;④社团性的。

(2)从利益角度以群体利益为标志,可以把利益集团分为两大类型:①群体利益型利益集团:主要为某一性质的群体利益而斗争。

这一类型又可以分为:第一,以政治利益为基础的群体利益型利益集团,它以发挥政治影响力为主要目的;第二,以经济利益为基础的群体利益型利益集团。

这类利益集团的目标就是通过影响政府或其他机关而获得经济上的实惠。

②公共利益型利益集团:人们能够普遍地承认面临的某些共同问题,如环境问题、生态问题等,围绕这些问题而组建起来的团体就是公共利益型利益集团。

3.利益集团与资本主义政治对于利益集团在资本主义政治过程中的作用,必须基于其社会和政治制度的现实来认识。

(1)集中各种利益西方社会是一个利益多元化的社会,这就决定了利益集团的首要作用是代表和集中各种利益。

利益集团是社会中的一些成员为了共同的集团利益而结合在一起的社会组织。

(2)政府的助手利益集团在接近议会和行政机构的过程中,事实上在起着重要的工作人员的作用。

利益集团为了自身的利益,常常要对某一问题进行深入而细致的研究。

它们搜集情报,并从社会、经济、政治和法律等各个方面提出论点来支持或否定议会或行政部门的观点。

(3)制约政治权力政治权力的制衡不仅来自政府内部,还需要政府外力量的制约,这就是以社会力量来制约政治权力。

公共管理系硕士研究生《专业综合》入学考试大纲第一部分:政治学考试大纲一、绪论(一)政治与政治学(二)政治学的研究方法(三)政治学研究的发展脉络二、权力(一)政治权力(二)政治权力的合法性三、国家(一)国家理论诸流派(二)国家的演变(三)国家与社会四、政体(一)政体的一般理论(二)政体的基本类型(三)国家结构形式的转型五、政府(一)现代政府的内涵与职能(二)立法、司法机构(三)行政机构六、政党(一)现代政党的基本特征(二)政党制度(三)政党政治七、政治参与(一)政治参与的含义与功能(二)政治参与的主体与途径(三)政治参与与政治现代化八、政治发展(一)政治发展的类型与方式(二)政治发展与政治民主化九、政治文化(一)政治文化的含义、结构与功能(二)政治文化的成分、类型与发展(三)政治社会化十、国际政治(一)国际政治的时代特征、行为主体与权力格局(二)主权国家与国际环境第二部分:社会学考试大纲《社会学》大纲一、社会学的研究对象(一)社会学是关于社会良性运行和协调发展的条件和机制的综合性具体社会科学(二)社会学研究对象与社会学其他内容的关系(三)社会学的学科地位(四)社会学与社会二、社会运行的物质基础(一)人口与社会运行(二)环境与社会运行(三)物质资料的生产方式与社会运行三、社会系统与社会运行(一)什么是社会与社会系统(二)社会运行(三)社会学考察社会的几种角度四、社会运行与社会文化(一)文化的含义及特性(二)文化的类型(三)文化构成与文化分析(四)文化的功能五、社会学的研究方法(一)社会学方法论(二)社会学研究的过程(三)社会学主要研究方法(四)社会指标(五)抽样技术与数据分析基础六、社会化与个体化(一)社会化与个体化概要(二)人的社会化(三)人的个体化七、社会互动(一)社会互动的含义(二)社会互动的过程(三)社会互动研究的主要理论视角(四)社会角色八、社会网络与社会群体(一)社会网络(二)社会群体(三)初级社会群体九、家庭、婚姻、性与社会性别(一)婚姻家庭社会学(二)性社会学(三)性别角色与社会性别十、社会组织(一)社会组织概述(二)社会组织目标(三)社会组织结构(四)社会组织理论与管理十一、社区(一)社区概述(二)农村社区(三)城市社区(四)虚拟社区十二、社会制度(一)什么是社会制度(二)社会制度的类型及功能(三)制度创新与制度变迁十三、社会分层与社会流动(一)社会分层概述(二)社会分层研究的两大理论传统(三)社会分层研究的主要内容(四)我国的阶级阶层状况(五)社会流动十四、社会变迁与社会现代化(一)社会变迁(二)社会现代化(三)社会现代化过程的基本特征(四)发展中国家现代化的特征(五)我国的现代化进程十五、城市化(一)城市的起源、演变与城市化(二)城市的空间结构及其变动(三)城市的社会文化特征(四)城市问题与城市规划十六、集体行为与社会运动(一)集体行为和社会运动的概念及分类(二)集体行为理论(三)社会运动的兴起与发展十七、社会问题(一)什么是社会问题(二)社会问题的一般特征及其类型(三)社会问题的理论研究(四)社会转型与社会问题十八、社会控制(一)社会控制概述(二)社会控制体系(三)社会越轨与社会控制十九、社会政策(一)社会政策的含义与类型(二)社会政策理论的发展(三)社会政策的一般过程(四)中国社会政策的演变与现状二十、社会建设(一)社会建设的概念(二)社会建设的相关理论。

2002考博试题招生专业:政治学理论(国政系)考试科目:政治学理论论述题:(每题50分,合计100分)1、什么是民主化的第三次浪潮?如何理解这一现象?(50分)2、试述政府与市场的关系。

(50分)考试科目:外国政治制度论述题:(每题50分,合计100分)1、试述总统制、议会制与半总统制(混合制)的联系与区别。

(50分)2、试析西方主要国家政党及政党制度的基本类型及演变。

(50分)考试科目:现代西方政治思潮(加试)论述题:(100分)一、必答题:(每题30分,共60分)1、试分析罗尔斯正义学说的理论价值。

(30分)2、试评析贝尔的资本主义文化危机论。

(30分)二、选答题(每题40分,任选一题作答)1、试述现代西方自由主义国家干预原则的理论根据。

(40分)2、试分析社会民主主义的主要理论来源。

(40分)考试科目:西方政治思想史(加试)论述题(总分100分)一、必答题(每题30分,共60分)1、试评柏拉图的正义思想。

(30分)2、洛克的天赋人权学说及其影响。

(30分)二、选答题(每题40分,任选一题作答)1、近代分权学说的提出与发展。

(40分)2、试析近代西方人民主权学说。

(40分)招生专业:政治学理论(原党史系)考试科目:政治学理论论述题:(每题50分,合计100分)1、什么是民主化的第三次浪潮?如何理解这一现象?(50分)2、试述政府与市场的关系。

(50分)考试科目:中国近现代政治思想史论述题(每题50分,总分100分,任选两题作答)1、20世纪初元的民族主义思想评述。

(50分)2、试评胡适在中国现代思想史上的地位。

(50分)3、“乡村建设派”的思想与实践评述。

(50分)考试科目:中国近现代政治制度史(加试)论述题(每题50分,总分100分,任选两题作答)1、试论总理各国事务衙门的设立对中国近代制度变革的意义。

(50分)2、“五权宪法”评析。

(50分)3、论1949年的“新政协”。

(50分)2003年考博试题招生专业:政治学理论、中外政治制度考试科目:政治学理论试题:(第一题为必答题,考生可在第二与第三题中任选一题作答,每题50分,合计100分。

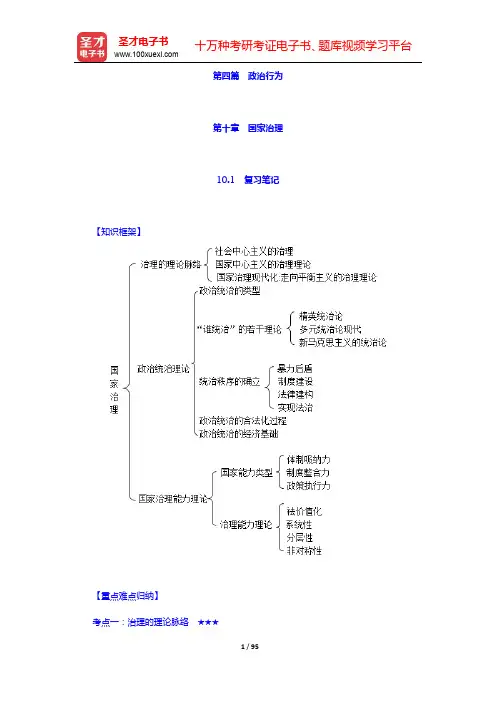

第四篇政治行为第十章国家治理10.1 复习笔记【知识框架】【重点难点归纳】考点一:治理的理论脉络★★★1.社会中心主义的治理(1)定义:社会中心主义理论与中国传统的自上而下的治国理政思想具有完全不同的出发点,是以社会为中心的,是自下而上的治理国家的理论。

(2)治理社会化,即由社会而不再是政府去承担治理的责任。

治理理论和政治民主理论、新自由主义经济理论一道,构成了“三化运动”:政治民主化、经济自由化、治理社会化。

(3)治理具备以下特征:①治理的主体未必是政府,治理虽然需要权威,但这一权威既可以是公共机构,也可以来自私人机构,或来自二者的合作;②治理强调国家与社会的合作,私人领域和公共领域之间的界限趋于模糊,国家与社会并非是二元对立的关系,而是相互依存的;③治理是一个上下互动的权力运作过程,与统治的自上而下方式不同;④治理还意味着管理手段的多样化,而不仅仅依靠国家强制力。

2.国家中心主义的治理理论(1)定义:国家中心主义脉络下的治理国家理论就是中国人常说的自上而下的、带有传统思维方式即治国理政的“国家治理”。

(2)国家治理现代化:走向平衡主义的治理理论考点二:政治统治理论★★★1.政治统治的类型(见表10-1)表10-1 政治统治的类型2.“谁统治”的若干理论(见表10-2)表10-2 “谁统治”的若干理论3.统治秩序的确立(见表10-3)表10-3 统治秩序的确立4.政治统治的合法化过程每一种政治秩序建立后,统治阶级都要力图使这种秩序获得合法性。

(1)合法性的获得首先依赖于统治秩序。

在统治秩序中,暴力提供了威慑力量,使反对势力不敢轻易地反对现政权;法律与制度规范了人们的行为并为人们提供了据以行动的程序。

法律是合法性的一种基础,但合法性不同于法律性。

(2)合法性的获得主要通过意识形态教化,体现在:①合法性主要是意识形态观念内化的结果,通过意识形态,统治阶级把自己的利益说成是全社会的普遍的利益,从而使统治阶级的政权获得民众的支持和认可,即获得合法性。

行政管理學第一章概述第一节行政管理学的学科性质与研究对象【名词解释】行政管理:政府行政机关依法对公共事物及其内部事物管理的总和。

美国等西方国家的政府包括立法机关(国会)、行政机关(内阁及其领导的部门)和司法机关(法院)中国的政权机关由权力机关(人民代表大会)、行政机关(人民政府)和司法机关(人民法院和人民检察院)组成【单选】行政管理的主体是政府行政机关【单选、多选】行政管理的对象为社会公共事物和政府内部事物行政管理必须依法进行,是一种执法或执行政策的活动【单选】行政管理是行政管理学中最基本最核心的概念行政管理学即属于管理学科的分支学科,又是政治学、经济学、社会学和法学的综合运用学科第二节行政管理学的产生与发展【单选】行政管理学的创始人为伍德罗.威尔逊西方行政管理学的发展大致经过了三个阶段:一是19世纪末20世纪初至20世纪30年代以古典学派的理论为代表的行政管理学古典学派的代表人:威尔逊、古德诺、怀特、法约尔、韦伯和泰罗1887年威尔逊《行政研究》孟德斯鸠提出来“三权分立”或“分权制衡”原则1900年古德诺继威尔逊后《政治与行政》,提出“两分法”1926年怀特《行政学导论》第一次建立了较为系统的行政管理学体系1927年魏洛《公共行政原理》1916年法约尔发表的《工业管理及一般管理》提出管理应拥有的五大基本功能:计划、组织、指挥、协调和控制德国韦伯提出了官僚制组织理论:魅力权威、传统权威和理性权威美国人泰罗开创了管理科学的新时代标准化二是20世纪40年代至70年代以行为科学学派、决策学派、系统学派等理论为代表的行政管理学派行为科学学派早期研究的重点是组织结构和程序,理论的逻辑起点“经济人”假设梅奥的“霍桑”实验,提出了“社会人”的理论假设,依照马斯洛的需要层次理论,人的需要由生理需要、安全需要、社交需要、尊重需要和自我实现需要这样一个由低级到高级的多层次需要组成决策学派西蒙管理就是决策被称为有限理性决策理论系统学派奥地利贝塔朗菲创立了一般系统论,雷格斯的行政生态理论、卡斯特的权变理论三是20世纪80年代以来以新公共管理理论、政府治理理论和后现代公共行政理论为代表的行政管理新公共管理理论英国撒切尔后现代行政理论的核心概念:“公共能量场”20世纪80年代以来行政管理理论共同的特征是崇尚市场力量、市场作用和市场机制第三节研究和学习行政管理学的方法和意义【单选】理论联系实际是马克思主义理论的根本方法【多选】研究和学习行政管理学的具体方法:规范方法、经验方法(也称实证方法)、案例方法、比较方法第二章行政环境第一节行政环境的特点和类型【名词解释】行政环境:处于特定行政系统边界之外的,能够对该系统的存在、运行和发展产生直接或间接影响的各种事物和情势的总和【多选】行政环境的基本属性包括:复杂性、相关性和综合性、层次性、动态性【多选、简答】行政环境的类型1.以环境因素的形成过程及其与人类活动的关系为标准,可划分为自然行政环境和人造行政环境2.据对特定行政系统的作用和影响层次,可划分为宏观、中观和微观三种3.以行政区划或者说一国政府的管辖区域可划分为国际环境和国内环境【单选】与行政系统的产生与发展过程关系最为密切、影响最为直接的行为环境类型为人造环境或者说是社会环境。

《政治学原理》景跃进张小劲主编第1编政治的性质与政治研究第1章政治的性质与核心问题1.1.1 政治的分析单位1. 以个人为分析单位的政治观(1)政治学中的古典自由主义:古典自由主义政治观第一, 个人在价值维度上是崇高的。

第二, 个人在分析维度上是理性和能动的。

(2)古典自由主义的政治观主要内容第一,对政治必然性的认识。

第二,个人与社会本位观。

第三,政府合法性的来源。

第四,消极政治观。

第五,对权力的制约。

第六,公域与私域的区分。

2. 以团体为分析单位的政治观:古典多元主义(1)古典自由主义政治学理论特点是规范性,与多元主义理论特点是经验性(2)多元主义的基本观点多元主义可以被视为一种特定形式的政治结构,它将全体社会成员置于一个强大的体制化网络(established network)之中,这一体制化网络由联结公民和精英的社会组织编织而成,并使有效的政治民主成为可能。

3. 以阶级为分析单位的政治观:马克思阶级理论(1)马克思主义阶级分析方法第一,国体与政体的区分可以说是阶级分析方法的特定产物。

第二,强调斗争与暴力。

(2)影响选择政治学研究分析单位的因素第一,如何选择分析单位与所要研究的问题的性质有关,在这一意义上,它有一定的客观性。

第二,问题意识的产生又与研究者的价值立场、态度情感甚至意识形态倾向密切相关。

1.1.2 政治的范围1. 政府政治观所谓“政府政治观”是一种狭义的政治观,它主张政治只与国家有关(what concerns the state),是政府管理的一种艺术。

研究政治也就是研究政府机构及其官员,或者更广泛地说,是研究政府权威的行使。

2.非政府政治观非政府政治学(nongovernmental politics)主要指对政党和利益集团的研究。

3. 广义政治观政治居于所有社会集体活动—正式的与非正式的,公共的与私人的—的中心,它存在于所有的人类集团、机构和社会中。

4.公域与私域区分的两种不同形式1.1.3 政治与行政的分化第一阶段:“政党分肥制”(spoils system):1829年杰克逊就任美国总统,鼓吹“胜利品属于胜利者”。

专题 28 我国是人民主专政的社会【2021高考猜想】本专题包括我国的国家性质(国体)、国家职能、国家政权的组织形式(政体)、国家机构的组织和活动原则、我国公民与国家的关系,这些内容是政治常识中的主干学问,也是高考中的重要考点,主观题所占比重较大。

命题形式多样,力气要求全面,考查多涉及学问之间的内在联系,侧重于理解力气、分析力气、推断力气、理论联系实际的力气,难度较大。

从近几年高考来看,本单元内容是政治常识中重复考查学问点最多、重点热点相对集中的单元,应引起高度重视。

猜想2021年高考的考查点仍侧重于这些主干学问,并结合热点进行考查,特殊是关于国家职能与国家机构组织活动原则的相关学问、公民与国家的关系的学问等。

【难点突破】难点一民主、专制、专政的关系比较国家是经济上占统治地位的阶级进行阶级统治的工具。

国家表现为军队、法庭、监狱等暴力机关。

国家是利用强制力气为统治阶级服务的。

国家也有社会管理职能,但根本上是为统治阶级服务的。

例1、西方资本主义国家处处推销其民主,但事实上这种民主内含着一系列冲突,如( )①理论上国家代表全社会利益与实际上国家疼惜资本特殊利益的冲突②政治法律形式上的公正与社会经济事实上的不公正的冲突③民主主体的多样性与民主表达机制单一性的冲突④代议制下局部利益与公共利益的冲突A.①②③ B.②③④C.①③④ D.①②④难点二我国的人民民主专政(1)含义:我国的人民民主专政是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的国家政权。

这是我国的国家性质,即国体。

(2)经济基础:生产资料的社会主义公有制。

(3)领导力气:工人阶级。

(4)阶级基础:工农联盟。

(5)社会基础:包括工人、农夫、学问分子和其他社会主义劳动者、社会主义事业的建设者、拥护社会主义的爱国者、拥护祖国统一的爱国者在内的全体人民。

(6)本质:人民当家作主。

(7)组织形式:人民代表大会制度。

(8)优点和特点:它在人类历史上第一次实现了绝大多数人的民主,是新型民主与新型专政的统一,人民民主具有广泛性和真实性。

政府经济学笔记考点政府经济学考点前言1.政府经济学是由公共财政学和公共经济学发展而来的。

2.财政学、经济学从纯粹属于国家走向公共社会,是从亚当·斯密开始的。

1776年《国富论》的出版,标志着自由贸易、自由放任的古典政治经济学的形成。

3.德国历史学派的先驱——李斯特的名著《政治经济学的国民体系》于1841年出版。

20世纪初英国剑桥学派的重要人物——庇古于1920年出版了《福利经济学》一书,他是福利经济学的代表人物。

凯恩斯于1936年出版了《就业、利息和货币通论》一书,掀起了一场旨在用国家干预经济理论代替经济自由主义学说的“凯恩斯革命”。

4.西方经济学界有人把斯蒂格利茨的经济学称为“干预经济学”,把科斯的经济学称为“产权经济学”。

5.政府经济学与公共经济学的差别:(1)研究对象和范围有差别。

公共经济学研究对象中的经济主体是公共部门或公共组织,而政府经济学研究对象中的经济主体是政府及其管理部门。

(2)运用的理论和分析工具有差别。

公共经济学的理论基础是福利经济学,其分析工具是规范分析和实证分析,而政府经济学除此以外,还必须借助政治学理论,尤其是国家理论,在进行经济分析的同时引入政治分析。

(3)学科性质的定位有差别。

公共经济学的学科性质定位在经济学,而政府经济学的学科性质定位应该属于公共行政学或公共管理学。

6.斯蒂格利茨把政府经济学的基本问题归结为“生产什么、怎么生产、为谁生产和如何决策”。

第一章政府与市场1.政府的基本特点:(1)主权性和独立性;(2)政治性和阶级性;(3)强制性和约束性;(4)执行性和实践性;(5)综合性和动态性。

2.市场的概念:是指商品和劳务买卖双方自由交换的场所和机制,它体现了商品生产者之间相互交换劳动的经济关系。

3.交易主体、交易客体和交易行为构成了市场的三个基本要素。

4.市场机制是市场运行的实现机制,它是市场中供求、价格、竞争三大构成要素之间相互联系、相互作用和相互制约的关系。

第三章国家名词解释1、国家马克思:国家是阶级统治的暴力工具。

是唯一合法垄断了强制手段的暴力机器。

恩格斯:国家是表示:这个社会陷入了不可解决的自我矛盾,分裂为不可调和的对立面而又无力摆脱这些对立面。

为了使这些对立面,这些经济利益相互冲突的阶级,不至于在无谓的都争斗中把自己和社会消灭,就需要有一种表面上凌驾于社会之上的力量,这种力量应当缓和冲突,把冲突保持在“秩序”的范围以内;这种从社会中产生但又自居于社会之上并且日益同社会脱离的力量,就是国家。

王书:国家是一种特殊的暴力机器。

国家是经济上占有统治地位的阶级为了维护和实现统治阶级共同利益,按照区域划分原则而组织起来的,以暴力为后盾的政治统治和管理组织。

2、绝对主义国家是指在这些国家之中,君权具有绝对性,君主大权独揽,将立法、行政、司法、军事等权力集中于一身,而且君主作为主权的化身,凌驾于法律之上,成为一切法律的合法性源泉。

这样一来,君权基本上不受任何约束而可以自行其是;同时,君主依靠理性化的官僚机构和军事机构,去实施自己对民间社会的一元化专制统治。

3、福利国家。

福利国家是在第二次世界大战前后兴起的资本主义社会的国家形态,对应于福利国家的这一社会发展阶段,有时候又被称为晚期资本主义,以对应于早期资本主义。

同时也意味着资本主义文明的有机化和最终成熟。

福利国家保留了资本主义早期的政宪体制,但是其国家形态已经发生了根本转型。

福利国家的根本特征是国家政权全面干预市场社会,目的是为了弥补自由市场制度下所导致的“有效需求不足”。

4、威权国家。

第二次世界大战之后在亚非拉地区兴起的一些新的民族国家。

建立了一种威权主义的国家形态。

这些民族国家高举民族主义的旗帜。

刚刚摆脱宗主国的殖民统治而获得独立,政权掌握在少数以革命发家的武装领袖手中。

由于他们是新国家的缔造者。

也是国家独立的象征,他们的权威不容挑战,在这种情况下,这些国家形成了少数人的威权主义统治。

威权国家独立之时统治者基本上是坐享其成的,他们将殖民者的统治机器不经改造就直接占为己有,因此不可避免地形成了国家机器对民众的强权统治。

【国家的历史类型】根据国家在不同历史阶段的特征而对其作出分类的一种方法。

【国家形式(政府类型)】指国家权力在横、纵两个方面的配置、组合的形式。

包括(一)国家横向形式:国家政权组织形式,即立法权、行政权和司法权的分配和相互关系;(二)国家纵向形式:国家结构形式,即中央权力和地方权力、整体权力与部分权力的分配及其相互关系;(三)国家机关权力的具体运作方式和具体制度,即所谓“政治体制”。

【国家政权组织形式】即一个国家的政体,指“一定的社会阶级取何种形式去组织那反对敌人保护自己的政权机关。

主要涉及中央权力机关的设置、权力配置和相互关系。

【国体】政府的性质,即在国家中,哪个阶级处于统治地位,哪个阶级处于被统治地位。

【政体类型】按照政权组织形式(政体)的具体样式的一般特定,对政体作出的分类,政体类型的划分标准是:一、最高国家权力的抵掌者人数的多少;二、最高国家权力抵掌者的产生方式和任职期限。

按照此标准,通常国家政体可以从总体上区分为君主政体和共和政体两类。

【专制君主制】君主政体的一种具体形式,主要特征是:君主拥有绝对至上的权力,君主不受任何来自外部的限制和监督,君主或者按照意志、或者按照自己不必执行的法律来行使权力。

【立宪君主制】君主政体的一种具体形式,也是资产阶级国家的政体形式之一。

立宪君主制下,君主的地位和实际权限根据宪法或宪法性文件的规定设置。

按照立宪君主制国家权力中心的情况,可以进一步分为二元君主制和议会君主制。

二元君主制是指存在君主和议会两个权力中心的政体形式:一方面君主权力受到议会和宪法的限制,另一方面君主掌握着政府任命权、解散议会权和钦定宪法权等权力。

议会君主制是指只有议会一个权力中心的政体形式:君主受到宪法和议会的实际限制,政府由议会产生,君主只有国家象征意义。

【民主共和制】资产阶级国家普遍采用的一种政体形式。

共和范围形式上包括全体公民在内(与贵族共和制的区别),最高国家权力由多人执掌和行使,权力执掌者由选举产生,任期限定。