文言文实词推断方法及训练

- 格式:doc

- 大小:78.50 KB

- 文档页数:14

推断文言实词的常用方法在文言文阅读中,推断文言实词的常用方法,一般不外乎以下几种:一、联想推断法试卷上常出现一些难理解的文言实词,我们可以联想课文有关语句中的用法,相互比照,辨其异同,然后初步确定文中实词的含义。

例如:不以外夷见忽。

要理解此句,关键是见。

我们可以联想到《孔雀东南飞》中学过的兰芝初还时,府吏见丁宁来推断。

见相当于第一人称代词我,且见作宾语,宾语前置。

不以外夷见忽中的见据此可推断为第一人称代词,此句句意为:不因为我是外夷而轻视我。

其实,在《陈情表》生孩六月,慈父见背中,见也是这种用法。

二、成语印证法成语中保留了大量的文言词义,联系成语,加以印证,对判断文言词义会有很大的帮助。

例如:势拔五岳掩赤城。

我们可以联系成语出类拔萃,其中的拔(超出)是我们平时较熟悉的,借助熟悉的词义,就能推断文言句中拔的词义了。

再如:①腥臊并御,芳不得薄兮②至丹以荆卿为计,始速祸焉③登高而呼,声非加疾也④每责一头,辄倾数家之产①句中的'薄字,可借助成语日薄西山中的薄字来推断,日薄西山中的薄为接近之意,那么①句中的薄字也可用接近试解。

②句中的速字,可借助成语不速之客很容易推断出是招致,招引的意思。

③句中的疾字可用疾风知劲草中的疾字推断出是强的意思。

④句中的责字可由成语求全责备推知是寻求,寻找之意。

三、成分分析法根据词语在文中的语法位置、功能、作用来推断词语的含义。

例如,法天道,顺人心(2010年高考全国卷Ⅰ),法作谓语,而且带有宾语,释为效法。

文言文与现代汉语相比,在词义上差别很大,但句子的语法结构基本上还是一致的。

除了一个特殊句式倒装句以外,文言文中的句子也是按主+状+谓+定+宾的顺序排列的,所以其相应成分上的词的词性也与现代汉语相一致。

即主语、宾语一般是名词,谓语一般是动词,定语一般是形容词,状语一般是副词。

所以我们翻译实词时就可通过分析这个词在句中所处的位置、所充当的成份先判定它的词性,进而推知它的义项。

1.温故知新法“温故知新法”又可称为“迁移法”,就是要善于举一反三,灵活地迁移、运用课内外学过的相关知识。

2.以今推古法同其他事物一样,语言也有一个发展演变的过程,现代汉语脱胎于古代汉语,因此不少词语中还保留有古汉语的义项。

据此,可以快捷地解释一些词语。

3.因形训义法也就是根据字形结构特点,运用“六书”知识猜读。

所谓“六书”指的是六种造字和用字方法,即“象形”“指事”“会意”“形声”和“转注”“假借”。

这在东汉许慎的《说文解字》一书中有详细的解说。

我们在初中阶段也多少有些了解。

据此,我们可以初步诠释一些实词。

比如“东市买骏马,西市买鞍鞯,南市买辔头,北市买长鞭。

”(《木兰诗》)“辔”字,从“糹”,从“车”,从“口”,是个会意字,可见跟套马车的物件有关。

上文说买了“骏马”“鞍鞯”,下文又说买了“长鞭”,这马车还缺什么呢?就只有“马嚼子”和“缰绳”了。

那么,“辔”字该是“缰绳”了,因为该字中有两个“糹”字符。

查课文解释,果然:“辔(pèi)头”,驾驭牲口用的嚼子和缰绳;“辔”,缰绳。

4.同义互训法“互训”,是指两处或几处的文字相互注释。

“同义互训”就是根据联合结构(同义联合)用词特点,以此推彼,以彼推此,互相参照着进行解释。

5.反义互训法“反义互训”就是根据反义对举的行文特点,猜断词语在句中的含义。

例如,“布席之初,呕者百千,声若聚蚊,不可辨识,分曹部署,竞以新艳相角,雅俗既陈,妍媸自别。

”(袁宏道《虎丘记》)首先观察上下文,可知“雅俗”句与“妍媸”句有对仗关系,其结构特点应该是一致的。

其次,我们发现,“雅”与“俗”是对反义词,据此判定“妍”与“媸”也是反义关系。

那么,“媸”字到底该作何解呢?既然“妍”字有“美”的意思,那“媸”字就是“丑”的意思了,文中大概是指有的歌声不那么优美动听。

查工具书明确:妍媸,美和丑。

6.对偶互训法对偶句有其固定的特点,就是字数相等、词性相同、平仄相间。

对偶根据结构不同,可分为正对、反对和流水对三种。

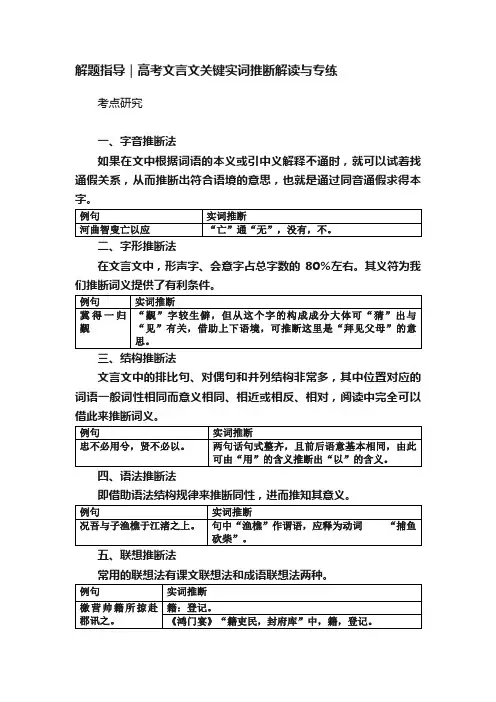

解题指导|高考文言文关键实词推断解读与专练考点研究一、字音推断法如果在文中根据词语的本义或引中义解释不通时,就可以试着找通假关系,从而推断出符合语境的意思,也就是通过同音通假求得本字。

在文言文中,形声字、会意字占总字数的80%左右。

其义符为我们推断词义提供了有利条件。

文言文中的排比句、对偶句和并列结构非常多,其中位置对应的词语一般词性相同而意义相同、相近或相反、相对,阅读中完全可以借此来推断词义。

四、语法推断法即借助语法结构规律来推断同性,进而推知其意义。

五、联想推断法常用的联想法有课文联想法和成语联想法两种。

六、语境推断法即“字不离词,词不离句,句不离段”。

七、猜读推断法在上述几种方法难以奏效时,可采用“猜读法”,但这里的“猜读”不是瞎蒙乱猜,而是根据语境作出合理的推断。

对点专练一、王充《论衡·非韩》夫儒生,礼义也;耕战,饮食也。

贵耕战而贱儒生,是弃礼义求饮食也。

使礼义废,纲纪败,上下乱而阴阳谬,水旱失时,五谷不登,万民饥死,农不得耕,士不得战也。

故以旧防为无益而去之,必有水灾;以旧礼为无补而去之,必有乱患。

儒者之在世,礼义之旧防也,有之无益,无之有损。

夫礼义,无成效于人,然成效者须[1]礼义而成。

犹足蹈路而行,所路之路须不蹈者;身须手足而动,动者待不动者。

故事或无益,而益者须之;或无效,而效者待之。

儒生,耕战所须待也,弃而不存,如何?韩子非儒,谓之无益有损,盖谓俗儒无行操,举措不重礼,以儒名而俗行,以实学而伪说,贪官尊荣,故不足贵。

夫志洁行显,不徇爵禄,去卿相之位若脱躧者,居位治职,功虽不立,此礼义为业者也。

国之所以存者,礼义也。

民无礼义,倾国危主。

今儒者之操,重礼爱义,率无礼义士,激无义之人。

人民为善,爱其主上,此亦有益也。

闻伯夷风者,贪夫廉,懦夫有立志;闻柳下惠风者,薄夫敦,鄙夫宽。

此上化也,非人所见。

段干木【2】阖门不出,魏文【3】敬之,表式其闾,秦军闻之,卒不攻魏。

使魏无干木,秦兵入境,境土危亡。

(一)字形推断法汉字是表意文字,有些象形字、指事字、会意字可以通过分析字形来推测词义。

而80%以上的形声字的“形旁”与字义联系尤为密切。

常见形旁多有它的词义指向,如从“钅(金)、木、氵(水)、火、土”者词义多与五行有关,从“刂(刀)、弓、矛、戈、斤(斧)、殳(shū)”者多与兵器有关,从“讠(言)、辶(走)、彳(行)”者多与人的行为有关,从“禾”者多与五谷有关,从“贝”者多与金钱有关,从“皿”者多与器具有关,从“纟”者多与丝有关,从“宀”者多与房屋有关,从“月”者多与肉有关,从“页”者多与头有关。

有些字能直接从字形分析出词义,有些字虽不能直接分析出词义,却可以根据字形圈定出该字的意义范围,为进一步推测词义提供依据。

例如:①襟三江而带五湖。

(《滕王阁序》)【解析】“带”,象形字,上半部分像带纽和左右佩,下半部分像垂带形,本义是腰带,这里是“以……为腰带”的意思。

②以十九年而刀刃若新发于硎。

(《庖丁解牛》)【解析】“刃”是指事字,指刀上一点表明为刀锋,此句中的“刃”用其本义。

③良将劲弩守要害之处,信臣精卒陈利兵而谁何。

(《过秦论》)【解析】“信”,会意字,一“人”一“言”意为人言真实,此句中的“信”由“真实”引申为“可靠、忠诚”。

④方其系燕父子以组。

(《伶官传序》)【解析】“组”,以“纟”为形旁,可以知道词义和丝麻有关,前边有“系”(捆绑)燕父子,由此可以推知“组”的意思为“绳索”。

(二)字音推断法文言文中有通假的语言现象,当根据本字的义项无法讲通时,可以借助声旁,根据通假音同或音近的原则,进行推断。

例如:①虽趣舍万殊,静躁不同。

(《兰亭集序》)【解析】“趣”,形声字,借助声旁“取”的读音推断其同“趋”,意为“趋向”。

②今若遣此妇,终老不复取。

(《孔雀东南飞》)【解析】“取”,会意字,从手,从耳,象手牵耳而割取之。

古代抓到俘虏,割取左耳,作为记功的凭据。

引申为“拿取”“夺取”等义,在此都讲不通,以“娶”代之,则通,可推断为“取”通“娶”。

文言实词推断方法

文言实词推断方法主要有以下几种:

1. 因果推断法:根据上下文的因果关系,推断出实词的具体含义。

例如:“井蛙不可以语于海者,拘于虚也。

”通过分析“井蛙”与“海”的对比,可以推断出“井蛙”表示的是局限于狭小范围的人或事物。

2. 类比推断法:根据文言文中的类比关系,推断出实词的具体含义。

例如:“夫人之相与俛仰一世也。

”通过类比“相与俛仰”与“夫人”的关系,可以推断出“相与俛仰”表示的是对人的尊敬与敬仰。

3. 上下文推断法:根据上下文的提示推断出实词的具体含义。

例如:“朝闻道,夕死可矣。

”通过上下文的语境,可以推断出“道”表示的是修身齐家治国平天下的道德原则。

4. 反义推断法:通过寻找上下文中的反义词,推断出实词的具体含义。

例如:“蜀将何以待之?”通过对照“蜀将”与“待之”的关系,可以推断出“待之”表示的是应对、对待的意思。

5. 对比推断法:通过对比上下文中的其他实词,推断出实词的具体含义。

例如:“参差荇菜,左右流之。

”通过对比“参差荇菜”与“左右流之”的关系,可以推断出“左右流之”表示的是水流的方向。

通过运用这些方法,可以帮助我们更好地理解文言文中的实词,并准确推断出其具体的含义。

文言实词的推断方法及练习(一)字形推断法汉字中形声字占80%以上,其形旁为我们领悟词义提供了有利条件。

如:“理”,从玉(左偏旁写作王),凡形旁从“玉”的字,本义都与玉石珠宝有关,据此可知,“王乃使玉人理其璞而得宝焉”(《韩非子》)中的“理”字的意思是“治玉、雕琢”。

“禾”与五谷有关;“贝”与金钱有关;“皿”与器具有关;“宀”与房舍有关;“阝”与地名有关;“求”与毛皮有关;“言”与说话有关;“隹(zhuī) ”与鸟雀有关;“尸”与身体关;“冖”与笼罩有关;“系”与捆绑有关;“纟”与丝织品有关;“歹”与死亡有关;“月”与肉有关;“页”与首有关;“自”关鼻,“目”关眼。

“攴(pū) ”与敲击有关;1.有牧.人御众之才该句中的“牧”是一个左右结构的会意字,左为“牛”,泛指牲畜,右为“人手中拿着一条鞭子”,把两者的意思联系起来,就是“放牧牲畜”;引申一下,对象如果是人,自然就是“统治,治理”之意了。

2.信.而见疑,忠而被谤“信”是一个会意字,一个“人”一个“言”意为人言真实。

此句中的“信”就解为“真实”。

3、舸舰弥津,青雀黄龙之舳.形旁为舟,意思为大船4、道皆砌石为磴.,其级七千有余形旁为石,意思为石阶5、方其系燕父子以组.(绳子)6、短绠.不可以汲深井之泉(井绳)7、农人告余以春及,将有事于西畴.(田地)8、君径造.袁所寓之法华寺“造”的义符为“之”,联系下文“袁所寓之法华寺”,不难推测与处所关联的词义应是“到”、“去”的意思,“造”的其他意义“制造”、“成就”显然与文意不符9、若少屈,冀得一归觐.。

觐,义符为“见”,联系下文推断为“拜见”之义。

10卒然边境有急,数千百万之众,国胡以馈.之“馈”的意义可由它的“饣”旁推断出它是供军队吃的东西,即“军饷”,这里活用作动词,发放军饷。

(二)语境分析法(根据上下文意思推断词义)文言实词绝大部分是一词多义的,词义是不定项的,我们可以结合上下文来判定实词的含义,上下文这个语境是相对稳定的,语境可以帮助我们确定词义的。

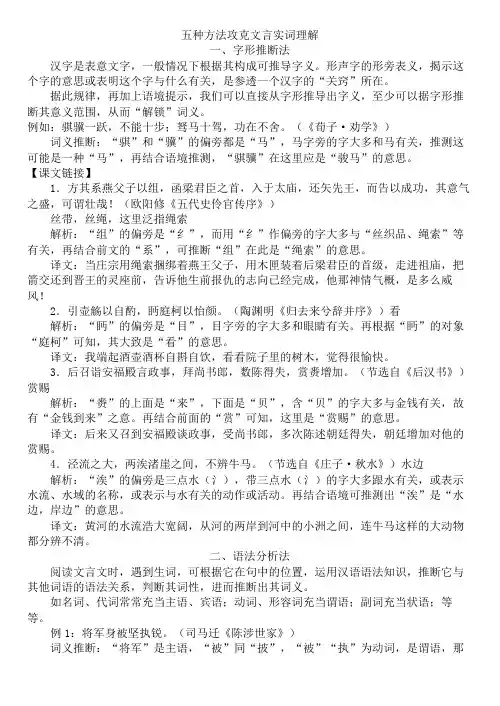

五种方法攻克文言实词理解一、字形推断法汉字是表意文字,一般情况下根据其构成可推导字义。

形声字的形旁表义,揭示这个字的意思或表明这个字与什么有关,是参透一个汉字的“关窍”所在。

据此规律,再加上语境提示,我们可以直接从字形推导出字义,至少可以据字形推断其意义范围,从而“解锁”词义。

例如:骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。

(《荀子·劝学》)词义推断:“骐”和“骥”的偏旁都是“马”,马字旁的字大多和马有关,推测这可能是一种“马”,再结合语境推测,“骐骥”在这里应是“骏马”的意思。

【课文链接】1.方其系燕父子以组,函梁君臣之首,入于太庙,还矢先王,而告以成功,其意气之盛,可谓壮哉!(欧阳修《五代史伶官传序》)丝带,丝绳,这里泛指绳索解析:“组”的偏旁是“纟”,而用“纟”作偏旁的字大多与“丝织品、绳索”等有关,再结合前文的“系”,可推断“组”在此是“绳索”的意思。

译文:当庄宗用绳索捆绑着燕王父子,用木匣装着后梁君臣的首级,走进祖庙,把箭交还到晋王的灵座前,告诉他生前报仇的志向已经完成,他那神情气概,是多么威风!2.引壶觞以自酌,眄庭柯以怡颜。

(陶渊明《归去来兮辞并序》)看解析:“眄”的偏旁是“目”,目字旁的字大多和眼睛有关。

再根据“眄”的对象“庭柯”可知,其大致是“看”的意思。

译文:我端起酒壶酒杯自斟自饮,看看院子里的树木,觉得很愉快。

3.后召诣安福殿言政事,拜尚书郎,数陈得失,赏赉增加。

(节选自《后汉书》)赏赐解析:“赉”的上面是“来”,下面是“贝”,含“贝”的字大多与金钱有关,故有“金钱到来”之意。

再结合前面的“赏”可知,这里是“赏赐”的意思。

译文:后来又召到安福殿谈政事,受尚书郎,多次陈述朝廷得失,朝廷增加对他的赏赐。

4.泾流之大,两涘渚崖之间,不辨牛马。

(节选自《庄子·秋水》)水边解析:“涘”的偏旁是三点水(氵),带三点水(氵)的字大多跟水有关,或表示水流、水域的名称,或表示与水有关的动作或活动。

文言文复习|实词推断技巧及训练一、实词推断技巧:1.对称推断法文言文中,排比句、对偶句、并列词句对举的语言现象很多。

在对举句中,位置对称的词语一般词性相同,词义相近、相反或相对,因此,通过对已知词语的词义、词性进行分析,就可以推知未知词语的词义、词性。

2.语境推断法一是短语语境,就是实词所在的短语的词性特征和结构特征。

比如说“谲佞残妒”是四个形容词构成的并列结构,我们就可以根据其他几个词的意义来推断“谲”的释义是否正确。

二是句子语境,就是实词所在句子的结构特征和特定句义限定。

如2012年高考天津卷中文言文阅读实词题D选项“可以拯人,可以寿世者”,我们只要对此句作简单的主谓宾结构分析,就可以知道“寿”在句中作谓语,肯定要解释为动词义,而不是名词。

三是上下文语境,就是实词所在的上下文语段构成的语境。

如“有行之人,纲纪森然,动皆法度……。

无行之人,谲佞残妒,塞于胸间,心目所至,悉犯于理……虽死且有谋,馀孽犹毒于人,必难终以福”。

根据这样的语境,说“无行之人”“谲佞残妒”,由“佞”和“妒”我们就能基本推断“谲”解释为“诡诈”应该是正确的。

语境推断法对于我们解读文言文,乃至现代文阅读题来说,都是必要的技能。

它不仅有助于推断实词释义选项的正确与否,对解答虚词辨析题、信息筛选题、概括分析题也都有帮助。

3.语法推断法(位置推断法)句子的结构是固定的,组合是有规律的,词在句中所处的语法位置,为我们推断词义提供了依据。

如主语、宾语常由名词、代词充当,谓语大多由动词、形容词充当,状语大多由副词充当等。

(1)划分句子成分法“信义著于四海”(“信义”作主语,可判断“信”是名词,作“信用”讲)“烟涛微茫信难求”(状语,确实)“楚王贪而信张仪”(谓语,信任)(2)看搭配“辍耕之垄上”,“之”后接表地点的“垄上”,很明显,“之”在这里只能译成动词“到”才能与之搭配。

“自放驴,取樵炊爨”,题目中给的词义是:樵——打柴。

“樵”字前有动词“取”,后有动词“炊爨”,上下文联系起来,不难推断出它处于宾语的位置,是名词,应该是“木柴”的意思;“打柴”是动词,明显不当。

文言文复习总结——实词推断九种方法同学们!文言文复习里实词推断可是个关键事儿,今儿咱就来总结下这九种方法,可得好好听着。

一、字形推断法。

1.1 看偏旁部首。

好多汉字的偏旁部首就藏着它的意思呢。

比如说“禾”字旁,一般跟庄稼粮食有关,像“稷”,就是古代一种粮食作物。

再看“贝”字旁,大多跟钱财有关,像“贿”,那就是送钱贿赂的意思,多形象呀!1.2 有些字的形状也能给咱提示。

比如“刃”,看那字形,就是刀上的一点,指的就是刀刃,这多巧妙啊!二、语境推断法。

2.1 把实词放到句子里、文段中去琢磨。

就像咱们平时聊天,得联系上下文才能明白对方啥意思。

比如说“沛公军霸上”,从“霸上”这个地方,结合当时刘邦的情况,就能推断出“军”在这里是“驻军、驻扎”的意思,而不是军队的“军”啦。

2.2 还得考虑当时的背景和情境。

如果是打仗的时候,出现一些跟军事、战斗有关的实词,那它的意思往往就跟打仗相关。

这就好比在战场上,大家说的话肯定都是围绕着战斗展开的。

2.3 注意句子的语气和情感色彩。

要是句子是欢快的,那里面的实词意思可能也是积极向上的;要是悲伤的氛围,那实词的意思可能也带着点哀愁。

三、语法推断法。

3.1 看看实词在句子里充当啥成分。

比如名词一般作主语、宾语,动词作谓语。

要是一个词处在谓语的位置,那它大概率是动词。

像“范增数目项王”,“目”在这里作谓语,那就不是眼睛的意思啦,而是“用眼睛示意”这个动词的意思。

3.2 分析词的搭配。

有些词跟特定的词搭配有固定的意思。

比如说“以”,后面跟的是名词,那可能是“用”的意思;要是跟动词,那意思可能就不一样了。

四、联想推断法。

这就好比咱们看到一个东西,会联想到跟它有关的其他事儿。

看到文言文里的实词,就联想学过的课文、成语里有没有类似的用法。

像“殚精竭虑”,知道“殚”是用尽的意思,那在其他文言文里看到“殚”,也可以往这个方向去猜。

五、邻字推断法。

有些文言文中,相邻的字意思相近或者相反。

比如“沉湎”,“沉”和“湎”意思就相近,都是沉溺的意思。

文言实词包括名词、动词、形容词、代词等等,是文言文的主要构成内容,正确理解文言实词是准确解读文言文的关键。

对文言实词的考查“考试说明”是这样表述的:“主要考查常见文言实词在具体语境中的意义。

”这一要求包含着以下两层意思:一是考“常见实词”,即在文言文中出现频率较高或在中学课本中经常涉及的实词,偏僻难懂的实词不在考查范围之内。

二是“理解……在文中的含义”,说明并不是单纯考查字典中的释义,而是考查这些实词在上下文中体现出来的语境义,要结合上下文作判别,不要死记硬背。

实词的考查具体涉及一词多义、古今异义、通假、活用、偏义等语言现象。

正确理解文言实词可以从以下几个方面入手:一、课文迁移法。

中学课本中学过大量的文言实词,平时练习中也会接触到大量实词,熟记这些实词的义项,在阅读时自觉地迁移学过的知识,可以帮助我们提高实词理解的正确率。

例1、下列句子中加点的词的解释,不正确的一项是A.城之不拔者二耳。

拔:被攻取。

B.齐人未附。

附:归附。

C.使老弱女子乘城。

乘:巡视。

D.齐人追亡逐北。

北:指败逃者。

解析:其后秦伐赵,拔石城。

拔:攻取,占领。

《廉颇蔺相如列传》;荆州之民附操者,逼兵势耳。

附:归附。

《赤壁之战》;乘彼垝垣,以望复关。

《诗·卫风·氓》乘:登上、登临;秦有余力而制其弊,追亡逐北。

北:逃亡的人。

《过秦论》。

答案:C2、对下列句子中加点的词语的解释,不正确的一项是A.讽帝大征四方奇技讽:劝告。

B.咸私哂其矫饰焉哂:讥笑。

C.恐为身祸,每遇人尽礼遇:优待。

D.太宗初即位,务止奸吏务:致力。

解析讽:《邹忌讽齐王纳谏》“用委婉含蓄的话暗示或规劝”哂:《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》“夫子何哂由也”:笑, 嘲笑。

遇:《鸿门宴》“不如因善遇之”:对待,招待。

务:《过秦论》“内立法度,务耕织,修守战之具”:从事,致力于。

答案:C小结:教材积累是前提,高考题中,百分之九十五以上的文言字词都出自于教材,复习好教材,就能为答好文言考题奠定基础。

每当我们阅读课外文言选段时,要想到自己学过的课文中有没有类似这样的字词和句式,当然,还要再看一看情况是否相同。

总之,教材是本,课外选文是末,所以说牢固的基础是很重要的,建议同学们把各册教材翻看一下,掌握课下注释中重点的实词虚词。

模拟练习:(1)2010年江苏高考卷文言文第1题“谢氏生于盛族,年二十以归吾归:()”,此句与《项脊轩志》中“后五年,吾妻来归”相似,此句中“归”解释为“”。

(2)2010年全国卷文言文第1题“危素、张起岩并荐,不报.报:答复”,此句与《廉颇蔺相如列传》中“计未定,求人可使报秦者”相似,此句中“报”解释为“答复,回复”,二、上下文语意推断多义词义项丰富,但在具体语境中最准确的往往只有一个,因此,判别多义词的义项要在理解其基本义项的基础上,依据上下文作出选择,前因后果、上问下答、事件内在的逻辑关系等常常都是判别的最好依据。

1.依据因果关系推断例1:(06全国卷Ⅰ)其(何远)清公实为天下第一。

居数郡,见可欲终不变其心,妻子饥寒如下贫者。

及去东阳归家,经年岁,口不言荣辱,士类益以此多.之。

判断下列加点词的解释是否正确:()士类益以此多.之多:称赞例2(2009年苏锡常镇调研卷)徐恪,字公肃,常熟人。

成化二年进士。

授工科给事中。

中官欲出领抽分厂,恪等疏争。

中官怒,请即遣恪等,将摭.其罪,无所得乃已。

判断下列加点词的解释是否正确:()将摭.其罪摭:拾取,搜集例3(08广东卷)或问访(周访,人名)曰:“人有小善,鲜不自称。

卿功勋如此,而无一言,何也”访曰:“将士用命,访何功之有!”士以此重之。

解释加点的字:()士以此重.之2.依据对话推断例:(05年台湾国文考题第4题)(曹植)善属文,太祖尝视其文,谓植曰:“汝倩人邪”植跪曰:“言出为论,下笔成章,顾当面试,奈何倩人”“倩人”一词,从上下文意推敲,其意应为:()(A)请人代笔 (B)模拟他人名作(C)文章讲求漂亮辞藻 (D)文章有女性阴柔之美例题分析:“倩人”一词虽为冷僻,但出现在太祖的问话中,我们可以依据曹植的答话作出推断。

曹植说:“我开口就能析明事理,提笔就能写成文章,但请父亲当面试试就知道了,我为什么要‘倩人’呢”意在陈说自己有非凡的文学才能,文章一定是自己做的,由此可以推知“倩人”是“请人代笔”的意思,即选A项。

1)(07天津卷)鲁哀公问于孔子曰:“乐正夔一足,信.乎”孔子曰:“昔者舜欲以乐传教于天下,乃令重黎举夔于草莽之中而进之,舜以为乐正。

夔于是正六律,和五声,以通八风。

而天下大服。

重黎又欲益求人,舜曰:‘夫乐,天地之精也,得失之节也。

故唯圣人为能和乐之本也。

夔能和之,以平天下,若夔者一而足矣。

’故曰‘夔一足’,非‘一足’也。

”判断红色(加点)词的解释是否正确:乐正夔一足,信.乎信:相信2)(07四川卷)仁杰曰:“臣汉人,不能禁吏戢(jí止,止息)奸,致钱谷多耗伤,臣之罪。

”忽剌忽耳曰:“臣为长,印在臣手,事未有不关白而能行者,臣之罪。

”帝曰:“以爵让人者有之,未有争引咎.归己者。

”解释红色(加点)的字:未有争引咎.归己者咎:过错3.依据内在逻辑关系推断例:(07年全国卷Ⅱ)是时,高祖与契丹约为父子,契丹骄甚,高祖奉之愈谨.,重荣(人名)愤然,以谓“屈中国以尊夷狄,困已敝之民,而充无厌之欲,此晋万世耻也!”数以此非诮高祖。

判断下列加点词的解释是否正确: ( )契丹骄甚,高祖奉之愈谨.谨:严格例题分析:此语段中安重荣认为晋高祖的态度是“屈中国以尊夷狄”,是“晋万世耻也”,因而非常愤慨,由此可以推知晋高祖在骄甚的契丹面前的态度应该是恭恭敬敬、低三下四,而不可能是对契丹要求严格,所以“谨”应该解释为“恭敬”,此题错误。

1)时大雪,积地丈余。

洛阳令身出案.行,见人家皆除雪出,有乞食者。

至袁安门,无有行路,谓.安已死。

令人除雪,入户见安僵卧。

问:“何以不出”安曰:“大雪,人比.饿,不宜干.人”令以为贤,举为孝廉。

(《后汉书·袁安传》)案.谓.比.干.2)贺,字长吉,七岁能辞章……每日旦出,骑弱马,从.小奚奴,背古锦囊,遇所得,即书投囊中。

未始先立题然后为诗,如他人牵合程课..者。

及暮归,足成之。

……母使婢探.囊中,见所书.多,即怒曰:“是儿要呕出心乃已耳!”一一《新唐书·李贺传》从.程课..探.书.三、对称语句互推文言文中常出现对称语句,这些句子结构整齐严谨,既丰富了文章的内容,又增加了斐然的文采。

这些语句又是相互映衬的,相同位置处的词语含义常常呈相同、相对或相反的关系,词性则常常是相同的,这一特点可以帮我们由已知推出未知。

1. “生之有.时而用之亡.度”“亡”与“有”相对,亡当“无”讲。

2、忠不必用.兮,贤不必以.(以,对应“用”,被任用)3、戴.朱缨宝饰之帽,腰.白玉之环(“腰”与戴对应,动词,腰戴)4、灭.六国者六国也,非秦也;族.秦者秦也,非六国也(族”字义同“灭”字)含义相同相近:•求全责备——求,责—要求对人或对人做的事情要求十全十美,毫无缺点•民殷国富——富,殷—富裕登峰造极——登,造—登上,到达•文过饰非——饰,文—掩饰用漂亮的言词掩饰自己的过失和错误•扶危济困——扶,济—扶助比肩接踵——接, 比—紧接着,紧挨着•怜香惜玉——怜,惜—爱惜、爱心驰神往——驰,往—向往含义相反相对党同伐异——伐,攻击;党,偏袒指结帮分派,偏向同伙,打击不同意见的人。

夙兴夜寐——夜,晚;夙,早;兴:起来;早起晚睡。

形容勤奋。

寤寐求之——寐,睡觉;寤,醒来溯洄从之——洄,顺流而下;溯,逆流而上•避重就轻——就,不躲避→接近、趋向欲盖弥彰——彰,不掩盖→彰显1:(07年山东卷)王戎尝与阮籍饮,时兖州刺史刘昶字公荣在坐,籍以酒少,酌不及昶,昶无恨色。

戎异之,他日问籍曰:“彼何如人也”答曰:“胜公荣,不可不与饮;若减公荣,则不敢不共饮;惟公荣可不与饮。

”判断下列加点词的解释是否正确:若减.公荣,则不敢不共饮减:不如,比不上()2.(06年湖南卷)就吾所知之理而笔诸书而传诸世,称吾爱恶悲愉之情而缀辞以达之,若剖肺肝而陈.简策,……湖南之为邦,北枕大江,南薄.五岭,西接黔蜀,群苗所萃,盖亦山国荒僻之亚。

判断下列加点词的解释是否正确:若剖肺肝而陈.简策陈:陈述()北枕大江,南薄.五岭薄:接近()3.(06年浙江卷)今有同类者,啜粟而饮汤,同也;畜妻而育子,同也;衣冠仪貌,无不同者。

判断下列加点词的解释是否正确:()畜.妻而育子,同也畜:养四、成语对应法在成语中保留了大量的文言词义,我们在掌握了一定量的成语后,便可以根据一些成语的意义、用法,推断出文言词义。

殚其地之出,竭其庐之入——殚精竭虑。

殚、竭:尽赵奢之伦制其兵——不伦不类。

伦:类夫晋,何厌之有——贪得无厌厌:同“餍”,满足使弈秋诲二人弈——诲人不倦。

诲:教导、指导明于治乱,娴于辞令。

——长治久安治:安定,太平不少成语源自文言文,可借助这些成语中的意义来推断文言实词的意义。

①孙膑期曰:暮见火举而齐发(不期而遇约定)②至丹以荆卿为计,始速祸焉(不速之客,招致,招引)③登高而呼,声非加疾也(疾风知劲草,强)④每责一头,辄倾数家之产(求全责备,寻求,寻找)⑤势拔五岳掩赤城(出类拔萃,超出)⑥在官清恪,未尝闻私(恪守不渝,谨慎而恭敬)⑦吾亦望汝副其心(名副其实,符合)⑧召医而尤其故(怨天尤人,责问)1.天成、长兴之间,岁屡丰熟,中国无事……异日,(公权)与周樨xī同对,论事不阿,樨为惴恐,公权益不夺,帝徐曰:“卿有诤臣风,可屈居谏议大夫。

”开成三年,转工部侍郎。

2,擒率五百人宵济,袭采石,守者皆醉,擒遂取之。

济:3,若贷而不诛,则天下大义不明,大法不立矣。

贷:4,(07年江苏卷)(高)进之生十三年,母刘死,葬毕,走四方,求父不得,乃谒征北将军刘牢之。

牢之高会,进之入幕,推上客而踞其坐,大饮嚼,一坐大惊。

牢之揖客,问所长,进之曰:“善以计数中密事。

”牢之问部下甲兵刍粮,进之布指算,不爽,乃辟行军司马。

判断下列加点词的解释是否正确:进之布指算,不爽.爽:()5,(06年全国卷Ⅰ)(何)远处职,疾强富如仇雠,视贫细如子弟,特为豪右所畏惮。

判断下列加点词的解释是否正确:视.贫细如子弟视:()6,(06年全国卷Ⅱ)单于尝为书嫚(用言辞轻侮)吕后,吕后大怒,召诸将议之。

上将军樊哙曰:“臣愿得十万众,横行匈奴中。

”诸将皆阿吕后意,曰“然”。

季布曰:“樊哙可斩也!夫高帝将兵四十余万众,困于平城,今哙奈何以十万众横行匈奴中,面欺!”是时殿上皆恐,太后罢朝,遂不复议击匈奴事。

判断下列加点词的解释是否正确:诸将皆阿.吕后意阿:()五、字形推断法例1、可以独飨(xiǎng)白粲(càn)。

飨,右边是“食”,大概是“食用,享受”。