宏观经济学总需求与总供给

- 格式:ppt

- 大小:406.50 KB

- 文档页数:89

总需求与总供给分析例题和知识点总结一、总需求与总供给的基本概念总需求(Aggregate Demand,AD)是指在一定时期内,一个经济社会中所有家庭、企业、政府和外国部门对产品和服务的需求总量。

总需求由消费(C)、投资(I)、政府购买(G)和净出口(NX)构成,用公式表示为:AD = C + I + G + NX 。

总供给(Aggregate Supply,AS)是指在一定时期内,一个经济社会中所有企业愿意并且能够提供的产品和服务的总量。

总供给取决于生产要素的数量、质量和技术水平等因素。

二、总需求曲线总需求曲线表示在其他条件不变的情况下,物价水平与总需求之间的关系。

总需求曲线向右下方倾斜,这意味着物价水平下降会导致总需求增加,物价水平上升会导致总需求减少。

原因主要有以下几点:1、财富效应:当物价水平下降时,货币的实际价值增加,消费者感到更富有,从而增加消费支出,导致总需求增加。

2、利率效应:物价水平下降会导致实际货币供给增加,利率下降,投资和消费增加,总需求增加。

3、汇率效应:物价水平下降会使本国利率下降,汇率贬值,出口增加,进口减少,净出口增加,总需求增加。

三、总供给曲线总供给曲线表示在其他条件不变的情况下,物价水平与总供给之间的关系。

总供给曲线可以分为短期总供给曲线和长期总供给曲线。

短期总供给曲线向右上方倾斜,原因在于粘性工资、粘性价格和错觉。

在短期内,工人的工资和企业的产品价格不能迅速调整,当物价水平上升时,企业的利润增加,会增加产出,导致总供给增加。

长期总供给曲线是垂直的,表示在长期中,经济的潜在产出水平是固定的,不受物价水平的影响。

长期总供给取决于劳动、资本、技术和自然资源等生产要素的数量和质量。

四、总需求与总供给的均衡总需求与总供给的均衡是指总需求曲线和总供给曲线相交的点,此时的物价水平和产出水平称为均衡物价水平和均衡产出水平。

当总需求增加时,总需求曲线向右移动,会导致物价水平上升和产出增加;当总需求减少时,总需求曲线向左移动,会导致物价水平下降和产出减少。

考研经济学宏观经济学的重点知识点一、宏观经济学的基本概念与目标宏观经济学是研究整个经济系统运行和发展的经济学分支,关注宏观经济变量的总量性质和相互关系。

其基本概念包括总需求、总供给、经济增长等。

宏观经济学的目标是通过调节经济政策来实现国民经济的稳定和增长。

二、宏观经济学的需求与产出1. 总需求与总供给总需求是指一个国家或地区在一定时期内购买所有最终产品和服务的总量,总供给则是指该国家或地区在一定时期内所生产和供应的最终产品和服务的总量。

总需求与总供给的平衡是实现宏观经济稳定的前提。

2. GDP与GDP的构成国内生产总值(Gross Domestic Product,GDP)是衡量一个国家或地区经济总量和经济增长的指标。

GDP的构成包括消费支出、投资支出、政府支出和净出口四个部分。

三、宏观经济学的货币与物价1. 货币的功能与货币供求关系货币在经济中具有价值尺度、流通手段、价值储藏和支付手段等功能。

货币供求关系是指货币的供给与需求之间的关系,包括货币乘数等重要概念。

2. 物价水平与通货膨胀物价水平是指一个国家或地区在某一时期内一般商品和服务价格的平均水平。

通货膨胀是指物价水平持续上涨的现象,其带来的问题包括货币贬值和消费能力下降等。

四、宏观经济学的经济增长与经济周期1. 经济增长的驱动因素经济增长是指一个国家或地区经济总体活动持续增长的现象,其驱动因素包括劳动投入、资本积累、技术进步和制度环境等。

2. 经济周期与经济波动经济周期是指一个国家或地区经济总体活动在时间上的起伏波动,包括扩张期、繁荣期、衰退期和复苏期等。

经济波动的原因有多种,如内外部冲击和制度变革等。

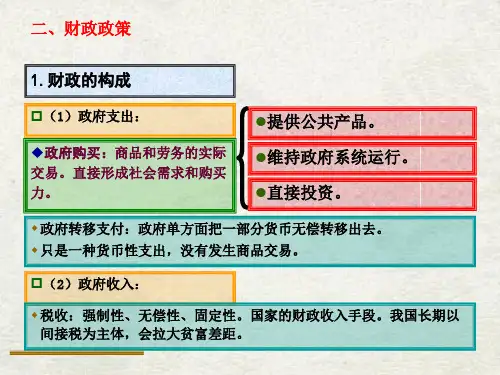

五、宏观经济学的政策调控1. 财政政策财政政策通过调整政府支出和税收等手段来影响宏观经济的总需求和资源配置。

2. 货币政策货币政策通过调整货币供应量和利率等手段来影响宏观经济的总需求和物价水平。

3. 结构性政策结构性政策通过调整产业结构和经济体制等手段来促进经济增长和提高经济效率。

![宏观经济学]第10讲总需求与总供给](https://uimg.taocdn.com/1b110f47f02d2af90242a8956bec0975f565a468.webp)

宏观经济学总结1. 引言宏观经济学是经济学中的一个重要分支,主要研究整个经济系统的总体运行规律和宏观经济变量之间的相互关系。

宏观经济学的研究对象包括国民经济的总体规模、增长速度、物价水平、失业率、通货膨胀、利率等。

本文将对宏观经济学的主要内容进行总结。

2. 宏观经济学的基本原理宏观经济学的研究基于以下几个基本原理:•总需求与总供给关系:宏观经济学认为,总需求决定总供给,而总供给又决定总产出和物价水平。

总需求包括个人消费支出、企业投资、政府支出和净出口,总供给则由生产能力所决定。

•涉及周期性波动的短期经济波动:宏观经济学研究了经济周期的波动,包括扩张期和收缩期。

这种周期性波动通常是由于总需求和总供给之间发生的扰动引起的。

•政府的宏观经济调控作用:宏观经济学认为,政府可以通过财政政策和货币政策来调节总需求和总供给之间的关系,以实现经济稳定和增长。

3. 宏观经济学的主要指标宏观经济学研究经济系统的各个方面,主要关注以下几个主要指标:•国内生产总值(GDP):用于衡量一个国家或地区经济活动的总规模。

GDP由消费、投资、政府支出和净出口四个部分组成。

•失业率:用于衡量就业人口中未能找到工作的比例,是衡量劳动市场状况的重要指标。

•通货膨胀率:衡量物价水平的变动速度,通常以消费者价格指数(CPI)或生产者价格指数(PPI)来计算。

•利率:是借贷资金的成本,在宏观经济中与投资和消费有密切关系。

•货币供应量:衡量流通中的货币数量,可参考广义货币供应量(M2)或狭义货币供应量(M1)。

4. 宏观经济政策宏观经济政策是政府对经济进行调控和管理的手段,主要包括财政政策和货币政策。

•财政政策:通过政府支出和税收来调节总需求和总供给。

在经济低迷时,政府可以增加支出和减税来刺激经济增长;而在通胀过快时,政府则可以减少支出和增加税收来抑制通胀。

•货币政策:中央银行通过控制货币供应量和利率来调节经济。

通过降低利率,中央银行可以刺激投资和消费,促进经济增长;而通过提高利率,中央银行可以抑制通胀压力和资产泡沫。

宏观经济总供给总需求的曲线一、概述宏观经济学中,总供给和总需求是两个重要的概念。

总供给指的是整个经济体系中所有生产者所提供的产品和服务的总量,而总需求则是整个经济体系中所有消费者和政府所需求的产品和服务的总量。

在宏观经济学中,总供给和总需求之间存在一种关系,即它们可以用曲线来表示。

二、总供给曲线1. 定义总供给曲线表示了在不同价格水平下,整个经济体系中所有生产者所提供的产品和服务的总量。

通常情况下,我们认为价格水平越高,生产者提供的产品和服务就越多;反之亦然。

2. 形状一般情况下,总供给曲线呈现出正斜率。

这意味着当价格水平上升时,生产者提供的产品和服务也会随之增加。

但是,在某些情况下(如资源紧缺或技术落后),总供给曲线可能会呈现出负斜率。

3. 移动当发生某些变化时(如技术进步、资源丰富等),整个经济体系中所有生产者所提供的产品和服务的数量也会随之变化。

这时,总供给曲线会发生移动。

如果是技术进步等因素导致的提高了生产效率,总供给曲线将向右移动;反之亦然。

三、总需求曲线1. 定义总需求曲线表示了在不同价格水平下,整个经济体系中所有消费者和政府所需求的产品和服务的总量。

通常情况下,我们认为价格水平越低,消费者和政府所需求的产品和服务就越多;反之亦然。

2. 形状一般情况下,总需求曲线呈现出负斜率。

这意味着当价格水平上升时,消费者和政府所需求的产品和服务会随之减少。

但是,在某些情况下(如政府支出增加),总需求曲线可能会呈现出正斜率。

3. 移动当发生某些变化时(如收入增加、利率降低等),整个经济体系中所有消费者和政府所需求的产品和服务的数量也会随之变化。

这时,总需求曲线会发生移动。

如果是收入增加等因素导致的提高了购买力,总需求曲线将向右移动;反之亦然。

四、总供给和总需求的相互作用1. 市场均衡在宏观经济学中,总供给和总需求之间存在一种市场均衡的关系。

当总供给和总需求相等时,市场就达到了均衡状态。

2. 失衡如果总供给大于总需求,市场就会出现过剩;反之亦然。

总供给与总需求原理的理解总供给与总需求原理是宏观经济学中的一种基本理论,用于解释经济运行中供给与需求的关系。

简单来说,总供给是指所有生产者和企业愿意在一定时间内提供的全部货物和服务的总量,而总需求是指所有消费者和企业在同一时间内愿意购买的全部货物和服务的总量。

总供给与总需求原理认为,经济体中的供给和需求是相互作用、相互影响的关系。

假定其他因素不变的情况下,供给的增加会导致总供给的增加,而需求的增加也会导致总需求的增加。

供给和需求之间的平衡决定了市场的均衡价格和均衡数量。

总供给的决定因素包括生产者预期、生产成本、技术进步等。

当生产者对市场的预期变好,他们会增加投资,提高生产能力,从而增加供给。

此外,生产成本的变化也会影响总供给。

例如,如果原材料价格上涨,生产成本增加,供给会减少。

技术进步也可以提高农业、工业和服务业的生产力,从而增加总供给。

总需求的决定因素包括消费者支出、投资支出、政府支出、净出口等。

消费者支出是消费者在一定时间内购买商品和服务的总额,它受到收入、财富、利率等因素的影响。

当收入增加,消费者支出增加,总需求也会增加。

投资支出是企业在一定时间内购买资本货物和增加生产能力的总额,它受到信心和利率等因素的影响。

政府支出是政府在一定时间内购买商品和服务的总额,它是由政府的预算决定的。

净出口是指出口减去进口的差额,它受到国际贸易、汇率等因素的影响。

总供给与总需求之间的平衡决定了市场的均衡价格和均衡数量。

当总供给等于总需求时,市场处于均衡状态。

如果总供给超过总需求,则市场供过于求,商品价格下降,企业利润下降,部分企业可能会减少生产,导致总供给减少。

相反,如果总需求超过总供给,则市场需求过于旺盛,商品价格上涨,企业利润增加,部分企业可能会增加生产,导致总供给增加。

总供给与总需求原理的应用不仅体现在宏观经济层面,也可以应用到微观经济层面。

在微观经济学中,供求关系也是解释价格和数量关系的基本原理。

供需平衡是市场经济的基石,通过供给与需求的调节,市场能够自我调整,实现价格和数量的均衡。