无线电波传播基础理论

- 格式:ppt

- 大小:309.50 KB

- 文档页数:22

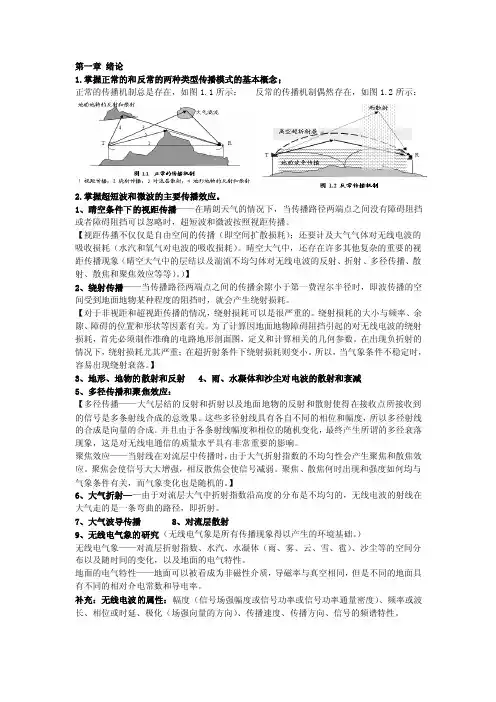

第一章绪论1.掌握正常的和反常的两种类型传播模式的基本概念;正常的传播机制总是存在,如图1.1所示:反常的传播机制偶然存在,如图1.2所示:2.掌握超短波和微波的主要传播效应。

1、晴空条件下的视距传播——在晴朗天气的情况下,当传播路径两端点之间没有障碍阻挡或者障碍阻挡可以忽略时,超短波和微波按照视距传播。

【视距传播不仅仅是自由空间的传播(即空间扩散损耗);还要计及大气气体对无线电波的吸收损耗(水汽和氧气对电波的吸收损耗)。

晴空大气中,还存在许多其他复杂的重要的视距传播现象(晴空大气中的层结以及湍流不均匀体对无线电波的反射、折射、多径传播、散射、散焦和聚焦效应等等)。

)】2、绕射传播——当传播路径两端点之间的传播余隙小于第一费涅尔半径时,即波传播的空间受到地面地物某种程度的阻挡时,就会产生绕射损耗。

【对于非视距和超视距传播的情况,绕射损耗可以是很严重的。

绕射损耗的大小与频率、余隙、障碍的位置和形状等因素有关。

为了计算因地面地物障碍阻挡引起的对无线电波的绕射损耗,首先必须制作准确的电路地形剖面图,定义和计算相关的几何参数。

在出现负折射的情况下,绕射损耗尤其严重;在超折射条件下绕射损耗则变小。

所以,当气象条件不稳定时,容易出现绕射衰落。

】3、地形、地物的散射和反射4、雨、水凝体和沙尘对电波的散射和衰减5、多径传播和聚焦效应:【多径传播——大气层结的反射和折射以及地面地物的反射和散射使得在接收点所接收到的信号是多条射线合成的总效果。

这些多径射线具有各自不同的相位和幅度,所以多径射线的合成是向量的合成。

并且由于各条射线幅度和相位的随机变化,最终产生所谓的多径衰落现象,这是对无线电通信的质量水平具有非常重要的影响。

聚焦效应——当射线在对流层中传播时,由于大气折射指数的不均匀性会产生聚焦和散焦效应。

聚焦会使信号大大增强,相反散焦会使信号减弱。

聚焦、散焦何时出现和强度如何均与气象条件有关,而气象变化也是随机的。

电波的传输原理电波是一种无线电波,是由电磁感应产生的。

电波的形成和传输是基于电场和磁场的规律。

电场是由带电物体产生的一种力场,它可用电场强度来描述。

当带电物体发生振动或受到变化电场时,电场强度也会随之变化。

这种变化在空间中扩散形成电磁波,也就是电波。

电波的产生是由带电物体的振动或变化电场引起的,有规律的电流变化会形成有规律的电场变化。

磁场是由带电物体运动时所产生的力场,它可用磁感应强度来描述。

当电场有变化时,磁场也会有变化。

根据法拉第电磁感应定律,变化的磁场会产生电场,进而产生电流。

这种由电场和磁场相互作用产生的变化称为“电磁感应”。

电磁感应现象是电波产生的基础,它使电波传播过程中的信息得以传递。

当变化电场和磁场相互作用时,就能产生电波。

电波的传播速度等于电磁场强度的传播速度,也就是光速。

电波的传播可以通过波动理论来解释。

根据波动理论,电波是以波动的形式传播的,它具有波长、频率和振幅等特征。

振幅决定了电波的强弱,频率决定了电波的音调或颜色。

比如,低频电波用于长波广播,高频电波用于卫星通信。

电波在传播过程中会受到干扰和衰减。

干扰是由其他电波或物质对电波传播的影响,如果多个电波频率不同,可以通过调谐来解决干扰问题。

衰减是电波在传输过程中逐渐减弱的现象,它会导致电波信号的质量下降。

电波的衰减与距离、信号频率、传播环境等因素有关。

电波的传输有多种方式,其中最常见的是通过天线传输。

天线是一种特殊的装置,它能够将电波转换成电信号,或将电信号转换成电波。

在发送端,电信号经过调制后被转换成电波,然后通过天线发射出去。

在接收端,天线接收到电波后将其转换成电信号,经过解调后得到原始信息。

总之,电波的传输原理是基于电场和磁场相互作用的电磁感应现象。

电波以波动的形式传播,其中的信息通过电场和磁场变化来传递。

电波的传输方式多样,其中最常见的是通过天线进行传输。

电波的产生和传输是现代通信技术中不可或缺的基础。

无线电物理无线电物理是研究无线电波在空气和其他介质中传播、反射、折射、散射以及与物体作用的物理学科。

它是无线电通信和雷达技术的理论基础,也是现代电子技术和信息技术发展的重要支撑。

一、无线电波基础知识无线电波是指一种由电磁场和磁场相互作用形成的波动现象。

无线电波的传播速度与光速相同,是一种横波。

无线电波可以分为低频、中频、高频、甚高频、超高频、极高频、次毫米波、毫米波、亚毫米波和太赫兹波等多个频段。

二、电磁波的干涉当两个或多个电磁波相遇时,它们会互相影响,产生干涉现象。

干涉现象又可分为同相干涉和异相干涉。

同相干涉是指两个波峰或两个波谷相遇,相互加强,得到更大的振幅;异相干涉则是指波峰和波谷相遇,相互抵消,得到更小的振幅。

三、电磁波的反射和折射当电磁波从一种介质进入另一种介质时,会发生反射和折射现象。

反射是指电磁波遇到各种物体表面时被反射回来,其反射方向与入射方向相同。

折射则是指电磁波进入另一种介质后改变传播方向的现象。

折射角度由入射角度和两种介质的折射率决定。

四、电磁波的散射当电磁波遇到介质中的粒子或不均匀介质时,会发生散射现象。

散射使电磁波的传播方向发生随机变化,使得电磁波在空气中产生了降噪作用。

五、电磁波的吸收当电磁波遇到介质时,一部分能量会被介质吸收,而另一部分则被反射、折射或散射。

电磁波吸收取决于介质的性质和电磁波的频度、波长和极化方向等。

六、电磁波与物体的相互作用当电磁波遇到物体时,会产生多种相互作用。

如果物体大小与电磁波波长相当,则会引起射频场感应;如果物体尺寸大于波长,则会产生多种衍射现象。

此外,物体表面的电磁波反射和散射是无线电测距、雷达等应用中的基本原理。

七、无线电通信和雷达技术无线电通信和雷达技术是利用电磁波进行通信和探测的技术。

无线电通信以无线电波为信号,利用调制技术将人类声音、图像、数据等信息转化为电磁波信号,通过空气传输,再由接收机将电磁波信号转化为原始信息;雷达则利用电磁波与物体相互作用的原理,通过发射与接收电磁波信号,从反射回来的信号中获取目标物体的位置、速度和形状等信息。

无线传播原理无线传播技术是指通过无线电波或其他电磁波进行信息传输的技术。

在现代社会中,无线传播技术已经广泛应用于移动通信、卫星通信、无线局域网、无线传感器网络等领域。

无线传播原理是指无线电波在空间中传播的规律和特性,了解无线传播原理对于设计和优化无线通信系统至关重要。

首先,我们来了解一下无线传播的基本原理。

无线传播是指无线电波在空间中传播的过程,其传播路径可以是直射传播、反射传播、绕射传播和散射传播。

直射传播是指无线电波直接从发射天线到达接收天线,反射传播是指无线电波被地面、建筑物等物体反射后到达接收天线,绕射传播是指无线电波在物体的边缘发生绕射现象到达接收天线,散射传播是指无线电波在传播过程中被物体散射后到达接收天线。

这些传播路径的存在会导致无线信号的多径传播、多普勒效应等现象,对于无线通信系统的设计和优化具有重要影响。

其次,我们需要了解无线传播的衰减特性。

无线电波在传播过程中会受到自由空间传播损耗、多径衰减、大气衰减等影响,导致信号强度衰减。

自由空间传播损耗是指无线电波在自由空间中传播时由于能量扩散而引起的信号强度衰减,其衰减程度与传播距离的平方成反比。

多径衰减是指由于多条传播路径引起的信号相位叠加和干涉效应导致的信号强度衰减,其衰减程度与多径间的时间延迟和相位差有关。

大气衰减是指由于大气介质对无线电波的吸收、散射和折射等效应引起的信号强度衰减,其衰减程度与传播频率、大气湿度等因素有关。

了解无线传播的衰减特性对于合理规划无线通信系统的覆盖范围和容量具有重要意义。

最后,我们需要了解无线传播的信道特性。

无线信道是指无线电波在传播过程中所经历的传播媒介,其特性受到多种因素的影响,如多径传播、多普勒效应、信号衰减等。

了解无线信道的特性对于设计合适的调制解调方案、信道编解码方案具有重要意义。

此外,无线信道还存在时变性、时频选择性衰落等特性,这对于无线通信系统的抗干扰能力和传输性能提出了挑战。

总之,无线传播原理是无线通信领域的基础理论,了解无线传播原理对于设计和优化无线通信系统至关重要。

无线电的原理

无线电是一种利用无线电波进行通信的技术,它是现代通信领域中不可或缺的

一部分。

无线电的原理涉及到电磁波的产生、传播和接收,下面将详细介绍无线电的原理。

首先,无线电的原理基于电磁波的产生。

当电流通过导体时,就会产生电磁场,这个电磁场随着电流的变化而变化,从而形成了电磁波。

这些电磁波可以在空间中传播,而无线电就是利用这种电磁波进行通信的技术。

其次,无线电的原理涉及到电磁波的传播。

电磁波是一种横波,它可以在真空

中传播,也可以在大气、水、固体等介质中传播。

当电磁波遇到不同介质时,会发生折射、反射和透射等现象,这些现象都是无线电通信中需要考虑的因素。

另外,无线电的原理还包括电磁波的接收。

接收器是无线电通信系统中的重要

组成部分,它可以接收到发送端发送的电磁波,并将其转换成电信号。

接收器的性能直接影响到通信的质量和距离,因此接收器的设计和制造都需要考虑到电磁波的特性。

此外,无线电的原理还涉及到调制和解调技术。

调制是指将要传输的信息信号

转换成适合传输的调制信号,而解调则是将接收到的调制信号还原成原始的信息信号。

调制和解调技术是无线电通信中的关键技术,它们直接影响到通信系统的效率和可靠性。

总的来说,无线电的原理是建立在电磁波的产生、传播和接收基础上的。

了解

无线电的原理对于理解无线电通信系统的工作原理和技术特点非常重要,它也为无线电技术的发展提供了理论基础。

希望本文能够帮助读者更好地理解无线电的原理,进而对无线电技术有更深入的认识。

什么是无线电无线电是一种通过电磁波传输信息的技术和通信方式。

它是基于电磁波的产生、传播和接收原理,实现无线通信的一种方法。

无线电技术广泛应用于广播、通信、雷达、导航、卫星通信等领域。

无线电技术的基础是电磁波理论。

根据麦克斯韦方程组,当电流在导体中流动时,会产生一个围绕导体的磁场。

而当电流的大小和方向发生变化时,磁场也会随之变化。

根据法拉第电磁感应定律,变化的磁场会诱导出电场。

这样,通过电流的变化,就能够产生电磁波。

电磁波是一种携带能量的波动现象,具有自身的频率、波长和振幅。

它的频率范围很广,从极低频的几十赫兹到极高频的数百千兆赫兹都有。

根据频率的不同,电磁波可以分为无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线和γ射线等不同类型。

无线电通信是利用无线电波进行信息传输的方式。

在无线电通信中,信息被转换成电信号,通过调制的方式将信号添加到无线电波中,然后通过天线发射出去。

接收端的天线接收到无线电波后,通过解调的方式将信号分离出来,经过放大、滤波等处理,最终还原出原始的信息。

无线电通信有许多不同的应用,例如广播、移动通信、卫星通信、无线局域网、雷达等。

其中,广播是最早、最广泛应用的无线电通信方式之一。

通过调制不同的频率和振幅,广播可以覆盖较大的地区,向大量的接收设备传输音频信息。

移动通信是指通过无线电技术实现移动设备之间的通信。

它包括手机通信、无线网络通信等。

通过无线电波的传输,移动设备可以实现语音通话、短信、数据传输等功能。

卫星通信是指利用人造卫星作为中继器,通过无线电波实现远距离的通信。

卫星通信具有广域覆盖、信号稳定等优点,可以用于远程通信、电视广播、互联网接入等领域。

雷达是一种利用无线电波探测目标物体位置和速度的技术。

通过发射无线电波并接收其反射信号,雷达可以计算出目标物体的距离、方位和速度等信息。

雷达广泛应用于军事、气象、航空、航海等领域。

总的来说,无线电是一种通过电磁波进行信息传输的技术和通信方式。

无线电波产生原理无线电波产生原理无线电波是一种电磁波,是信息传输和通信领域中广泛使用的技术。

无线电波的产生是通过激发电磁场中的电磁振荡来实现的。

在这个过程中,无线电发射机将电能转换为无线电能,并将其传输到远距离的接收器中。

在接收器中,无线电能再次转换为电能,以提取所传输的信息。

无线电波的产生涉及到两个主要原理:电磁感应和电磁振荡。

首先,电磁感应是指当电流通过导线时,会在周围产生磁场。

反过来,当磁场发生变化时,会在导线中感应出电流。

这个原理是无线电波产生的基础。

其次,电磁振荡是指电场和磁场在空间中交替变化的过程。

这种交替变化的电场和磁场形成了电磁波,从而产生了无线电波。

电磁振荡的关键是通过振荡电路来建立交替变化的电场和磁场。

无线电发射机是产生无线电波的主要设备之一。

在无线电发射机中,电能首先被转化为电磁能。

这是通过通过电流加在天线上来实现的。

当电流通过天线时,会在其周围产生电磁场。

随着电流的变化,电场和磁场也会相应地变化。

这样,无线电发射机就能产生电磁振荡。

然后,无线电波通过天线传输到空间中。

在空间中,无线电波会以电磁波的形式迅速扩散。

这是因为电磁波是一种横波,传播速度与光速相同。

这使得无线电波能够在空间中远距离传输。

当无线电波到达接收器时,接收器中的天线会接收到这些电磁波。

接收器中的电路会将电磁能转化为电能。

这是通过在接收器中建立一个与发射机相似的电磁振荡电路来实现的。

最后,接收器会进一步处理接收到的电能,以提取所传输的信息。

这可能涉及到解调和放大等过程,以还原原始的信号。

一旦信号被还原,它就可以被用于各种通信和信息传输应用。

总结起来,无线电波的产生是通过激发电磁场中的电磁振荡来实现的。

电磁振荡是在电磁感应的基础上形成的,其中电磁场的变化导致了电磁波的产生。

无线电发射机将电能转化为电磁能,并将其传输到远处的接收器中。

接收器中的电路将电磁能转化为电能,并通过一系列处理过程提取所传输的信息。

这种原理使得无线电波成为现代通信和信息传输的重要技术。

⽆线电波传播⽅式与各频段利⽤⽆线电波传播⽅式与各频段的利⽤⽆线电通信是利⽤电磁波在空间传送信息的通信⽅式。

电磁波由发射天线向外辐射出去,天线就是波源。

电磁波中的电磁场随着时间⽽变化,从⽽把辐射的能量传播⾄远⽅。

⽆线电波共有以下七种传播⽅式(附图为⽆线电波传播⽅式⽰意图)。

(1)波导⽅式当电磁波频率为30kHz以下(波长为10km以上)时,⼤地犹如导体,⽽电离层的下层由于折射率为虚数,电磁波也不能进⼊,因此电磁波被限制在电离层的下层与地球表⾯之间的空间内传输,称为波导传波⽅式;(2)地波⽅式沿地球表⾯传播的⽆线电波称为地波(或地表波),这种传播⽅式⽐较稳定,受天⽓影响⼩;(3)天波⽅式射向天空经电离层折射后⼜折返回地⾯(还可经地⾯再反射回到天空)的⽆线电波称为天波,天波可以传播到⼏千公⾥之外的地⾯,也可以在地球表⾯和电离层之间多次反射,即可以实现多跳传播。

(4)空间波⽅式主要指直射波和反射波。

电波在空间按直线传播,称为直射波。

当电波传播过程中遇到两种不同介质的光滑界⾯时,还会像光⼀样发⽣镜⾯反射,称为反射波。

(5)绕射⽅式由于地球表⾯是个弯曲的球⾯,因此电波传播距离受到地球曲率的限制,但⽆线电波也能同光的绕射传播现象⼀样,形成视距以外的传播。

(6)对流层散射⽅式地球⼤⽓层中的对流层,因其物理特性的不规则性或不连续性,会对⽆线电波起到散射作⽤。

利⽤对流层散射作⽤进⾏⽆线电波的传播称为对流层散射⽅式。

(7)视距传播指点到点或地球到卫星之间的电波传播。

附表给出了从甚低频(VLF)⾄极⾼频(EHF)频段的电波传播⽅式、传播距离、可⽤带宽以及可能形成的⼲扰情况。

序号频段名称频段范围传播⽅式传播距离可⽤带宽⼲扰量利⽤4 甚低频(VLF)3-30kHz 波导数千公⾥极有限宽扩展世界范围长距离⽆线电导航5 低频30-300kHz 地波数千公⾥很有宽扩长距离⽆线电民航战在确定⽆线电系统实际通信距离、覆盖范围和⽆线电⼲扰影响范围时,⽆线电传播损耗是⼀个关键参数。

波以耳定律波以耳定律是物理学中一种最基本的原理,它指出同一物理系统中光、声等无线电波的传播速度是常数。

它是物理学和工程科学的基础,它有助于我们进一步理解宇宙中的自然现象,从而推动科学的发展和社会的进步。

实际上,波以耳定律的发现和研究可以追溯到古希腊哲学家和物理学家,例如亚里士多德和弥尔顿等,他们开始研究光、声、无线电波的扩散速度和衰减率。

他们发现,不同的物理现象具有相同的速度,即光的传播速度和声波的传播速度相同,而且无论在什么情况下,都不会发生变化。

因此,他们初步推断出“波以耳定律”,并将其称为“宇宙定律”。

古希腊哲学家们研究这一定律,从中发现了许多物理现象的基础原理。

17世纪,荷兰天文学家威廉斯托克尔和神学家费曼,发现了光的传播速度,费曼发现,光以约300公里/秒的速度传播,这是第一次准确测量出光的传播速度。

18世纪,英国物理学家乔治维利再次测量光的传播速度,并且他的测量结果和费曼的结果差不多。

从此,波以耳定律被确认为一种真实存在的定律。

19世纪,结合维利的实验结果,德国物理学家克劳斯穆勒定义了“光的传播速度的常数”,它是光波在真空中传播的速度,称为“光速”。

后来,他又被称为“穆勒光速”,它作为一种基本物理定律被确认和普遍接受。

20世纪以来,物理学家继续研究此定律,发现了更多细节和其他物理规律,其中包括关于声波、无线电波、扩散和衰减的定律。

例如,物理学家爱德华鲍尔森提出了鲍尔森定律,它描述了无线电波的衰减规律,这些定律为无线电通信提供了基础理论。

波以耳定律的发现和研究,不仅促进了物理学的发展,也为其它科学技术的发展提供了基础理论。

例如,由于它,人类才得以拥有无线电通讯、声学和特殊效果等技术,从而使科技发展变得更加方便和高效。

总之,波以耳定律是物理学和工程科学的一个重要的基础定律,它的发现和研究为科技的发展提供了坚实的基础,促进了社会的进步。

未来,物理学家将继续深入研究这一定律,以推进物理学和工程科学的发展,并为人类社会创造更多的技术和服务。