经翼点入路手术治疗颈内动脉床突旁巨大动脉瘤

- 格式:pdf

- 大小:192.50 KB

- 文档页数:2

颈内动脉床突上段的显微外科解剖学王守森;张发惠;章翔;王如密;郑和平;谢汉国;张锡增;荆俊杰【期刊名称】《中国临床解剖学杂志》【年(卷),期】2002(20)5【摘要】目的 :探讨颈内动脉床突上段的毗邻关系、分支特点及其手术意义。

方法 :在手术显微镜下观察 3 0侧标本颈内动脉床突上段的形态及周围关系。

结果 :颈内动脉床突上段实为出海绵窦后的一段 ,常以纤维结构与周围牵连 ,主干分为眼动脉段、后交通动脉段及脉络膜动脉段 3段。

后交通动脉大致发自中点水平 ,脉络膜前动脉大致发自后半的中点。

眼动脉段均发出垂体上动脉 ,多数还发出眼动脉 ,少数发出前床突支。

在视交叉池内 ,垂体柄前方所见的小动脉几乎均属于垂体上动脉的分支。

结论 :有些颈内动脉床突上段术中推移有困难 ,需先松解其纤维连系。

打开颈动脉池时应特别留意前床突支 ,防止损伤出血。

供垂体柄的分支可以切断1~ 2支小支 ,而至视路的分支均宜妥善保留。

【总页数】4页(P358-361)【关键词】颈内动脉;分支;显微解剖;显微神经外科【作者】王守森;张发惠;章翔;王如密;郑和平;谢汉国;张锡增;荆俊杰【作者单位】南京军区福州总医院神经外科;南京军区福州总医院军区临床解剖学研究中心;第四军医大学西京医院神经外科【正文语种】中文【中图分类】R322.121;R329.4【相关文献】1.经翼点入路颈内动脉床突上段的显微外科解剖 [J], 杨雷霆;黄玮;肖绍文;黄祜鸿;朱贤立2.颈内动脉床突上段穿通支显微解剖学研究 [J], 田继辉;孙涛;宋家仁3.血管壁磁共振黑血成像技术确诊颈内动脉床突上段创伤性夹层一例 [J], 陈善文;马更平;康全利;张鹏4.套叠LVIS支架结合弹簧圈栓塞治疗颈内动脉床突上段夹层动脉瘤 [J], 张海林;周保元;谢宗志;唐博;任小鲁;任军;孙守元;刘吉星5.LVIS支架辅助栓塞颈内动脉床突上段破裂夹层动脉瘤 [J], 李欢欢;李俊;盛柳青;陈迎春;别毕洲;汪志忠;游慧超;叶建锋因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

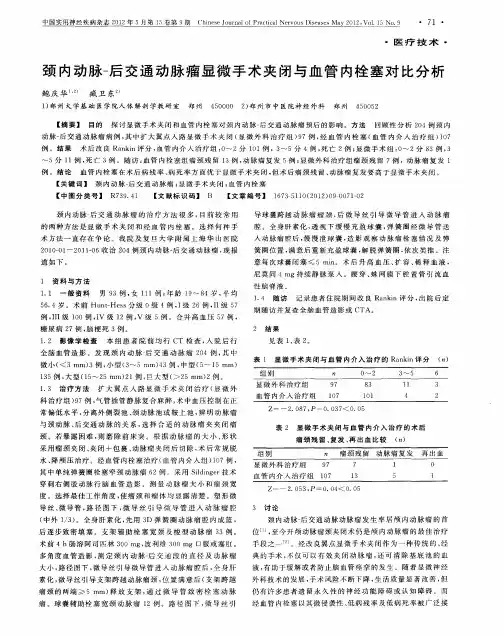

大脑前动脉A1段动脉瘤的手术处理王华伟;薛哲;马玉栋;王文鑫;武琛;孙正辉【摘要】目的回顾性分析手术治疗的23例大脑前动脉近端(A1段)动脉瘤患者的病例资料,探讨手术治疗的技巧和方法.方法 2004年1月~2014年12月期间共手术治疗1437例颅内动脉瘤,选择其中A1段动脉瘤23例(1.6%),所有患者术前均经数字减影血管造影术(DSA)或CT血管造影(CTA)明确诊断,并行手术夹闭治疗颅内A1段动脉瘤,术后行“3H”疗法预防血管痉挛,于术后第6、12、48、60个月门诊随访,行CT血管造影(CTA)复查,并使用Glasgow预后分级(GOS)评价术后疗效.结果所有A1动脉瘤均采取翼点入路开颅手术完全夹闭;有7名(30.43%)患者为多发动脉瘤;术后平均随访时间38.52(6~60)个月,平均Glasgow预后分级为4.83分(Ⅲ~V级).结论术前仔细分析影像资料对于其诊断和治疗至关重要.手术治疗的关键是保护穿支动脉不受损伤,术中充分打开侧裂并进行载瘤动脉临时阻断可使手术安全、有效.【期刊名称】《南方医科大学学报》【年(卷),期】2016(036)011【总页数】6页(P1521-1526)【关键词】大脑前动脉;动脉瘤;显微手术【作者】王华伟;薛哲;马玉栋;王文鑫;武琛;孙正辉【作者单位】解放军总医院神经外科,北京100853;解放军总医院神经外科,北京100853;解放军总医院神经外科,北京100853;解放军总医院神经外科,北京100853;解放军总医院神经外科,北京100853;解放军总医院神经外科,北京100853;解放军总医院海南分院神经外科,海南三亚572013【正文语种】中文大脑前动脉A1段动脉瘤为临床较为少见,据文献报道其患病率低于颅内动脉瘤的2%[1-6],迄今为止,仅少量文献对其外科处理方法进行过报道[1,2,6-8]。

然而,A1段动脉瘤具有其独特的临床特点,如常伴发脑血管畸形或多发性动脉瘤,而且与其他部位动脉瘤相比,其较小直径者更易发生破裂[1,2,6-8];由于A1段动脉瘤多与穿支动脉相毗邻,施行手术夹闭颇为困难[1,2,5,9-10]。

床突旁动脉瘤的手术夹闭治疗徐锋;林通;徐强;黄磊;陈功;徐斌;顾宇翔;冷冰【摘要】Objective To explore the clipping strategy of paraclinoid carotid aneurysms. Methods The clinical data of 11 patients with paraclinoid aneurysms who underwent aneurysm clipping in our department from February 2017 to October 2017 were analyzed retrospectively. According to modified Barami classification,2 aneurysms were type Ⅰa,3 type Ⅰb,3 type Ⅱ,3 type Ⅲa and 1 was type Ⅲb.5 aneurysms were clipped with balloon-assisted retrograde suction decompression in hybrid operation room.Clinical outcome was evaluated by Glasgow outcome scale (GOS).Results All patients received the removal of the anterior clinoid process.5 aneurysms were clipped,and 6 aneurysms were treated with clip reconstruction.Among 4 patients received a double-lumen Merci guiding balloon and retrograde suction decompression,only 2 aneurysms were deflated, whereas the other 2 aneurysms did not collapse.Intraoperative angiography or postoperative CT angiography showed 10 aneurysms were successfully obliterated,and only 1 aneurysm was residue. One patient developed decreased vision,1 patient had oculomotor paralysis.No aphasia or any limb paralysis occurred in all patients.Before discharge,all patients had good prognosis(GOS 4-5). Conclusions Clipping strategy of paraclinoid carotid aneurysms depends on classification and aneurysm size.Straight clips were used in type I,whereas fenestrated clips were used frequently in type II and III.Balloon-assisted retrograde suctiondecompression in hybrid operating room seems to facilitate clipping of large and giant paraclinoid aneurysms.%目的探讨床突旁动脉瘤的手术夹闭治疗方法.方法回顾性分析2017年2~10月经直接手术夹闭的11例床突旁动脉瘤患者的临床资料.其中动脉瘤改良Barami分型Ⅰa型2个,Ⅰb型3个,Ⅱ型3个,Ⅲa型2个,Ⅲb型1个.5例患者在复合手术室应用球囊辅助手术夹闭治疗.根据格拉斯哥预后量表(Glasgow outcome scale,GOS)评分评定临床疗效.结果本组患者的11个动脉瘤均术中磨除前床突后,成功夹闭动脉瘤;其中5个动脉瘤行直接夹闭,6个动脉瘤行塑形夹闭.1例患者应用Hyperform球囊临时阻断;4例患者应用Merci双腔球囊导引导管逆行抽吸颈内动脉;其中2例患者抽吸成功,瘤体明显塌陷,2例患者仅瘤壁张力减低.术后即刻DSA或CTA检查示,10个动脉瘤完全闭塞,仅1个动脉瘤瘤颈少许残留.患者术后出现视力下降1例,动眼神经麻痹1例;所有患者均无言语或肢体功能障碍发生.出院时11例患者均预后良好(GOS评分4~5分).结论床突旁动脉瘤的手术夹闭治疗方法取决于动脉瘤的分型和瘤体大小.改良Barami分型Ⅰ型动脉瘤常采用平行于载瘤动脉直接夹闭,Ⅱ、Ⅲ型动脉瘤则使用跨血管夹塑形夹闭.采用复合手术室球囊辅助逆行抽吸技术,有利于床突旁大型或巨大动脉瘤的手术夹闭.【期刊名称】《临床神经外科杂志》【年(卷),期】2018(015)001【总页数】8页(P1-7,11)【关键词】床突旁动脉瘤;眼动脉;显微外科手术【作者】徐锋;林通;徐强;黄磊;陈功;徐斌;顾宇翔;冷冰【作者单位】1200040上海,复旦大学附属华山医院神经外科;1200040上海,复旦大学附属华山医院神经外科;2200040上海,复旦大学附属华山医院放射科;2200040上海,复旦大学附属华山医院放射科;1200040上海,复旦大学附属华山医院神经外科;1200040上海,复旦大学附属华山医院神经外科;1200040上海,复旦大学附属华山医院神经外科;1200040上海,复旦大学附属华山医院神经外科【正文语种】中文【中图分类】R743.9床突旁动脉瘤是指起源于远侧硬脑膜环与后交通动脉起始部之间的颈内动脉及其主要分支的动脉瘤,又称眼段动脉瘤[1-8]。

颅内外血管旁路移植术在颈内动脉巨大动脉瘤夹闭术中的应用一例盖延廷;张寒冰;吕忠中;吕晓敏;刘春;宋冬雷【期刊名称】《中国脑血管病杂志》【年(卷),期】2014(000)007【总页数】3页(P368-370)【关键词】血管旁路移植术;颈内动脉巨大动脉瘤;开颅夹闭术【作者】盖延廷;张寒冰;吕忠中;吕晓敏;刘春;宋冬雷【作者单位】200331上海德济医院脑血管病中心;200331上海德济医院脑血管病中心;200331上海德济医院脑血管病中心;200331上海德济医院脑血管病中心;200331上海德济医院脑血管病中心;200331上海德济医院脑血管病中心【正文语种】中文患者男,55岁,因发现颅内动脉瘤40 d于2014年2月7日收住上海德济医院脑血管病中心。

患者在2013年11月30日因交通事故致头部外伤,昏迷2 d后清醒,醒后诉右眼失明,3周后康复出院。

2013年12月28日患者出现头痛,头部MRI检查提示右侧颈内动脉床突上段动脉瘤。

体格检查:患者意识清楚,问答切题,右侧瞳直径为 5 mm,无光感,直接光反应消失,间接光反应存在,眼底视乳头苍白,左侧瞳孔直径 3 mm,国际标准视力表为1.0,直接及间接光反应敏感,眼底正常,视野正常。

右眶及颞部可闻及吹风样杂音,压迫颈动脉后杂音消失。

眼球各向活动正常,其他脑神经检查无阳性发现,四肢感觉、肌力正常。

头部CT提示右基底池不规则高密度影,边界清楚,朝侧裂方向生长,瘤壁无钙化。

头部MRI检查T1和T2加权像提示右鞍旁有约直径 3 cm血管流空影,邻近中脑及颞叶海马区,瘤内有少量血栓形成(图1,2)。

全脑DSA提示右颈内动脉终末端巨大动脉瘤,呈哑铃状,三维重组影像也未显示出瘤颈,瘤体朝上、外、后方向生长,包绕右侧大脑中动脉。

同时发现右侧颈内动脉海绵窦瘘(CCF),经同侧岩上窦向乙状窦回流,经海绵间窦、对侧岩上窦向左侧乙状窦引流(图3);右侧中颅底硬脑膜动静脉瘘(DAVF),颌内动脉供血,向翼窝静脉丛引流(图4)。

手术治疗颅底Willis环前部动脉瘤标签:Willis环前动脉瘤;外科治疗颅内动脉瘤是由于多种原因造成的脑动脉血管壁上的异常膨出,是一种严重的脑血管疾病,通常被医生形象地称为“颅内炸弹”。

这种脑血管病主要发生在Willis环前部循环的颈内动脉、大脑前动脉和大脑中动脉以及Willis环后部循环的椎动脉、基底动脉和大脑后动脉,具体部位多在动脉分叉部、分支部或转弯部,以囊状为主。

随着显微外科的发展,应用显微手术治疗颅内动脉瘤可获得良好的治疗效果[1]。

现将我科自2004年1月-2006年12月采用显微外科手术治疗的16例Willis环前部动脉瘤结果报道如下:1 对象与方法1.1 一般资料本组16例,男性9例,女性7例,平均年龄51岁(22-67岁)。

术前病情分级(Hunt-Hess):Ⅰ级6例,Ⅱ级4例,Ⅲ级4例,Ⅳ级2例。

末次蛛网膜下腔出血距离手术时间14 d 10例(Ⅰ级6例,Ⅱ级4例)。

1.2 影像学检查16例均行头颅CT检查,其中12例呈蛛网膜下腔出血(SAH)表现,4例伴有脑室内出血,2例有脑内血肿,1例显示占位征象,伴有不同程度的脑积水5例。

16例均行数字减影脑血管造影检查。

16例包括:床突旁颈内动脉动脉瘤(PICA -A)1例,后交通动脉动脉瘤(PcoA-A)2例,脉络膜前动脉动脉瘤(PchA-A)1例,前交通动脉动脉瘤(AcoA-A)9例,胼周动脉动脉瘤(A2-A)1例,大脑前动脉瘤A2段合并动静脉畸形(A VM)1例,大脑中动脉动脉瘤(MCA-A)1例。

瘤体直径>2.5 cm2例,其余均在0.5-2 cm。

1.3 治疗方法15例行单侧翼点入路,1例纵裂入路(胼周动脉的动脉瘤)。

手术夹闭动脉瘤16枚。

1例合并动静脉畸形患者,先行破裂的动脉瘤夹闭,分期再行动静脉畸形切除术。

术中动脉瘤破裂5例,1例未成熟破裂(为大脑中动脉瘤,刚开始解剖侧裂池,突然深部出血,迅速解剖侧裂,手术夹闭动脉瘤)。

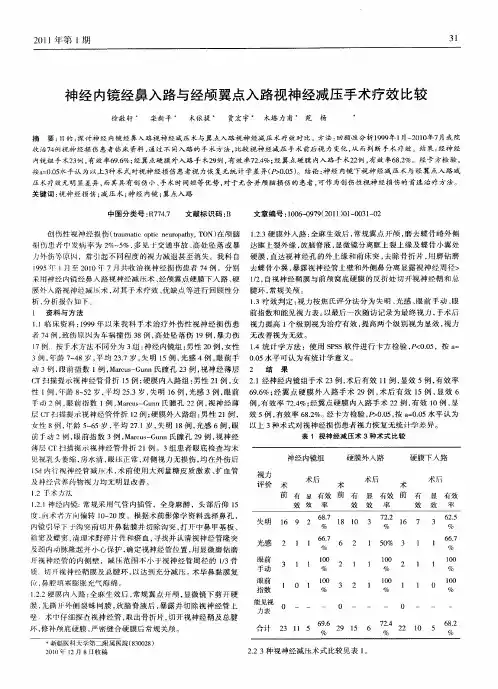

额外侧入路与翼点入路鞍区显微解剖比较目的研究额外侧入路与翼点入路的应用解剖,为临床治疗鞍区病变选择合适的手术入路提供理论指导。

方法模拟额外侧入路与翼点入路手术操作,在手术显微镜下对12例福尔马林固定的国人成人湿性头颅标本进行解剖,通过Ammirati、Bernardo创建的手术显露分级体系进行量化,比较比较两种手术入路的显露范围,探讨二者的适应症及优缺点。

结果额外侧入路手术显露分级评分60(69.8%)比翼点入路52(60.5%)高。

结论与翼点入路相比较,额外侧入路治疗鞍区病变具有创伤少、显露好等优点,值得广泛推广。

标签:额外侧入路; 翼点入路; 显微手术鞍区位置深在, 周围毗邻重要神经、血管结构, 手术风险大, 术后并发症多, 是颅底肿瘤、血管瘤好发区域,一直是神经外科界的难点之一,手术入路的选择尤为重要[1]。

目前最常用的鞍区入路有单侧额下入路、翼点入路、额部纵裂入路、额外侧入路等。

近年来,额外侧入路因具有骨窗小、创伤少、显露好、开颅时间短等优点,逐渐成为研究热点。

本研究拟通过尸头解剖研究,测量手术相关数据,比较额外侧入路与翼点入路的显露范围和角度,探索两种手术入路的适应症及优缺点,为临床提供参考。

1资料与方法1.1实验材料和器械1.1.1实验材料国人成人湿性尸头12例,均为非颅脑外伤及颅脑疾病死亡者,经福尔马林固定,乳胶灌注,其中女性5例,男性7例,由承德医学院解剖实验室提供尸头。

1.1.2器械与测量工具常规颅脑手术器械包(曹工牌,中国山东淄博善航医学工程研究所制造)、电动开颅钻(PY-GZ)、电动吸引器、游标卡尺(精确度为0.02mm)、数码相机(Canon EOS 50D)、两脚规、头架1 件、Leica手术显微镜等。

1.2方法1.2.1额外侧入路[2]①体位:头部向对侧旋转20°~45°并且下垂15°,头轻度下垂;②解剖标志及皮肤切口(见图1):用龙胆紫标出重要解剖标志(颧弓、额骨颧突、额窦、颞上线及侧裂投影)。

Ә短篇报道与个案Әdoi:10.16252/j.cnki.issn1004 ̄0501 ̄2018.05.031孤立术或载瘤动脉闭塞治疗颈内动脉血泡样动脉瘤治疗体会(附8例报道)李㊀强ꎬ王朝华ꎬ贺㊀民ꎬ游㊀潮ә(四川大学华西医院神经外科ꎬ四川成都610041)1㊀临床资料患者资料见表1ꎬ平均50 8岁ꎬ均以蛛网膜下腔出血为首发表现ꎬ术前进行CTA和3D ̄DSA检查明确诊断ꎮBBA瘤顶均突向颈内动脉背侧ꎬ动脉瘤最大径均小于10mmꎮ6例患者术前行Matas压颈训练3次/dꎬ每次30min以上ꎬ共6dꎬ并经血管球囊闭塞试验验证阴性ꎮ其中3例开颅动脉瘤夹闭困难ꎬ术中行颈内动脉夹闭及动脉瘤孤立术ꎻ3例行介入颈内动脉球囊闭塞术ꎮ1例先行弹簧圈动脉瘤栓塞术ꎬ术后反复出血ꎬDSA证实复发后经Matas压颈和球囊闭塞试验验证阴性ꎬ行颈内动脉球囊闭塞术ꎮ1例急诊行开颅动脉瘤孤立和去骨瓣减压术(见图1 ̄3)ꎮ所有患者的手术治疗均在全麻下进行ꎮ开颅手术者ꎬ麻醉满意后取仰卧位ꎬ患侧翼点开颅ꎬ显微镜下分离外侧裂ꎬ暴露颈内动脉颅内段和病变ꎬ近端控制后ꎬ尝试夹闭动脉瘤失败ꎬ遂行动脉瘤孤立术ꎮ血管内介入治疗者ꎬ全麻下先行脑血管造影ꎬ导引导管至患侧颈内动脉ꎬ导丝携带球囊接近病变ꎬ行颈内动脉闭塞ꎬ并复查脑血管造影ꎬ确保血供代偿满意ꎮ术后患者均进入神经重症监护病房观察24~48hꎬ并予以常规术后脱水㊁补液㊁抗血管痉挛等处理ꎮ术后随访1到9个月ꎬ平均6个月ꎬ采用改良Rankin评分(mRS)评估预后ꎮ7例患者经治疗后存活并正常出院ꎬ其中4例患者恢复良好(mRSɤ2)ꎬ3例患者中度残疾(mRS3 ̄4)ꎮ1例急诊开颅动脉瘤孤立㊁去骨瓣减压患者ꎬ术后1周自动出院ꎬ随访死亡ꎮ见表1ꎮ表1㊀患者临床资料患者编号性别年龄部位临床表现手术方式预后mRS12345678女女男男男女女女7332545649594043右侧ICA右侧ICA右侧ICA左侧ICA右侧ICA右侧ICA右侧ICA左侧ICASAH3SAH3SAH4SAH3SAH3SAH4SAH3反复出血脑内血肿SAH5脑梗Matas+开颅孤立术Matas+开颅孤立术Matas+开颅孤立术Matas+球囊闭塞Matas+球囊闭塞Matas+球囊闭塞弹簧圈填塞ꎬ球囊闭塞ꎬ血肿清除开颅孤立去骨瓣减压1232134死亡注:ICA颈内动脉ꎻSAH蛛网膜下腔出血ꎻmRS改良Rankin评分㊀㊀ә㊀通信作者图1㊀患者1ꎬ73岁女性ꎮA ̄BꎬCTA和DSA显示右侧颈内动脉BBAꎻCꎬ开颅孤立完成ꎬ显示假性动脉瘤无瘤颈ꎻDꎬ术后1月CT显示无脑梗死图2㊀患者5ꎬ56岁男性ꎮA ̄BꎬCTA和脑血管造影显示左侧颈内动脉BBAꎻCꎬ左侧颈内动脉球囊闭塞ꎻDꎬ右侧颈内动脉造影显示双侧大脑前动脉㊁中动脉和前交通动脉显影良好图3㊀患者7ꎬ40岁女性ꎮAꎬ术前CT显示右侧额叶脑内血肿ꎻBꎬ造影显示右侧颈内动脉BBAꎬ指向背侧ꎻCꎬ弹簧圈大部分填塞动脉瘤ꎻDꎬ填塞后开颅清除血肿术后ꎻEꎬ血肿清除术后再出血形成新的脑内血肿ꎻFꎬ复查造影发现动脉瘤显影ꎬ弹簧圈移位ꎻGꎬ球囊闭塞右侧颈内动脉ꎻHꎬ左侧颈内动脉造影提示前交通动脉㊁对侧大脑前动脉和中动脉显影良好ꎻIꎬ椎动脉造影显示后循环通过后交通动脉向右侧大脑中动脉和前动脉供血ꎻJꎬ闭塞右侧颈内动脉后ꎬ再次开颅清除血肿术后复查CTꎬ血肿清除干净ꎬ无明显脑梗死2㊀讨㊀论血泡样动脉瘤(Bloodblister ̄likeaneurysmꎬBBA)ꎬ是脑血管外科极具挑战的疾病之一ꎮ该病最早由日本学者Furuichi等在1993年报道[1]ꎮ血泡样动脉瘤在病理学上属于假性动脉瘤ꎬ缺乏真正的动脉瘤壁ꎬ仅有外膜和纤维组织覆盖瘤体ꎬ且瘤顶没有胶原组织[2]ꎬ因此极易破裂ꎮ该病常发生于颈内动脉背侧无分支部位ꎬ呈梭形或半圆形隆起ꎬ基底宽大ꎮ脑血管造影ꎬ特别是3D ̄DSA是诊断该病的金标准ꎬ仅借影像学表现ꎬ常难与呈囊状或浆果样的真性动脉瘤加以鉴别ꎮ术前如无明确认识和预案ꎬ常可导致术中颈内动脉撕裂等灾难性后果ꎮ近年来ꎬ随着外科手术技术的提高和血管内治疗技术的进步ꎬ血泡样动脉瘤的治疗效果有了显著提高[3 ̄5]ꎮ血泡样动脉瘤的典型临床表现为蛛网膜下腔出血ꎬ其分布和CT影像学特征较其他颅内动脉瘤破裂出血无明显特殊性ꎮ诊断依赖于CTA或3D ̄DSAꎬ后者能提供瘤体精确形态大小ꎬ瘤腔内动态血流动力学等信息ꎬ具有不可替代的作用ꎮ目前BBA的影像学诊断标准尚无定论ꎬ国内刘建民等[6]提出6条诊断标准ꎬ包括:①动脉瘤位于ICA床突上段向前方突出ꎻ②无分支ꎻ③最初动脉瘤较小(最大直径<10mm)ꎻ④与SAH出血部位相符合的动脉瘤ꎻ⑤2周内复查血管影像(CTA㊁MRA㊁DSA)发现动脉瘤快速生长ꎻ⑥动脉瘤或载瘤动脉有不规则的壁ꎮ在具备1至4条诊断标准的前提下ꎬ符合5条或6条的任意一条即可诊断为BBAꎻ其中第5条和第6条是明确诊断的重要依据ꎮ我们认为ꎬ影像学符合以下三点表现的动脉瘤ꎬ可诊断为BBA:①动脉瘤位于颅内颈内动脉无分支段ꎻ②瘤顶指向前上方或背侧ꎻ③形态呈梭形或半球形隆起ꎮ由于BBA瘤壁菲薄㊁易破裂反复出血和术前误判常导致灾难性后果等特性ꎬ诊断标准宜适当放宽ꎬ以便临床医生在术前阅片时ꎬ能充分考虑BBA的存在ꎬ并制定周密治疗方案ꎮ关于前述六条标准中第4条ꎬ笔者曾治疗1例未纳入本文的55岁女性患者ꎬ因前交通动脉瘤破裂出血入院ꎬ术前3D ̄DSA偶然发现左侧颈内动脉存在未破裂BBAꎬ术中除夹闭前交通动脉瘤ꎬ还发现该未破裂BBA位于左颈内动脉无分支段ꎬ呈梭形隆起ꎬ瘤壁菲薄ꎬ瘤顶指向前上方ꎮ我们采取包裹加固的治疗方案ꎬ最大限度减少夹闭或孤立动脉瘤可能发生的并发症ꎬ术后随访该BBA保持稳定ꎬ并未增大或出血ꎮ故BBA在发现时可能尚未破裂ꎬ与SAH出血部位相符是否纳入诊断标准ꎬ值得商榷ꎮ此外ꎬ由于BBA在未彻底治疗前易反复出血且后果严重ꎬ故应在明确诊断后尽快完善术前准备完成治疗ꎻ等待并反复行血管影像检查观察其形态变化ꎬ可能导致BBA再出血风险增加ꎬ改变临床预后ꎮ血泡样动脉瘤的治疗ꎬ以开颅手术治疗和血管内治疗两种方案为主ꎮ前者包括直接夹闭㊁动脉瘤包裹㊁动脉瘤孤立术和血管搭桥后动脉瘤孤立等方式ꎮBBA直接夹闭常常困难ꎬ本组病例中ꎬ有3例患者术中反复尝试颈内动脉塑形夹闭动脉瘤ꎬ但因BBA术中破裂㊁颈内动脉塑形后过细影响血流或无瘤颈无法夹闭等原因ꎬ导致直接夹闭失败ꎮ因此BBA直接夹闭仅可作为有益尝试ꎬ如动脉瘤瘤颈存在㊁瘤体较小的情况下ꎬ直接夹闭BBAꎬ重塑载瘤动脉的可能性是存在的ꎬ但对术者外科技术和心理素质要求极高ꎮ血管搭桥后载瘤动脉孤立ꎬ是目前国际上较为通行的BBA手术治疗方案ꎮKikkawa等报道ꎬ在BBA破裂早期行高流量搭桥(颈外动脉 ̄大脑中动脉)结合颈内动脉孤立治疗的18例患者中ꎬ术后三年随访ꎬ14例患者(88%)获得良好预后ꎬ无动脉瘤再出血或影像学复发[7]ꎮ血管内治疗常包括采用血管内栓塞颈内动脉㊁多支架结合弹簧圈填塞㊁密网支架或覆膜支架和血流导向装置等ꎮ手术治疗和血管内治疗孰优孰劣ꎬ目前尚无定论ꎮ手术治疗术中破裂风险较高ꎬ而血管内治疗难以完全填塞ꎬ术后复发率高ꎬ常需二次手术并改变治疗方案[8]ꎮShah等纳入256例BBA患者进行荟萃分析显示ꎬ手术治疗的动脉瘤闭塞治愈率比血管内治疗高(分别为88 4%和75 9%)ꎬ而血管内治疗并发症率比外科治疗稍低(分别为26 2%和27 8%)ꎬ但尚无法确定哪种治疗方案具有绝对优势[3]ꎮ动脉瘤孤立术或颈内动脉栓塞ꎬ是防止BBA再出血最为有效的治疗方式ꎬ其操作简单ꎬ技术要求低ꎬ疗效确定ꎬ是其他治疗方式失败后的最终补救措施ꎮ患者在接受在手术前ꎬ需充分准备ꎬ包括Matas压颈训练㊁闭塞前的球囊闭塞试验等等ꎬ以使患者颅内侧枝循环稳定并得到验证[9]ꎮKim等报道11例行血管内颈内动脉闭塞术治疗BBA的患者ꎬ8例预后良好ꎬ仅1例患者死亡ꎻ存活的10例患者经过平均39个月的随访ꎬ临床状况保持稳定ꎬ其中仅有1例因为弹簧圈移位导致颈内动脉再通ꎻ其余9例经造影随访ꎬ颈内动脉均保持闭塞ꎬ脑灌注成像显示脑血流未受明显影响[10]ꎮ本文8例患者中ꎬ有7例经过术前充分准备和评估ꎬ实施动脉瘤孤立或颈内动脉经血管内闭塞ꎬ7例患者均存活ꎬ且其中4例患者功能恢复良好ꎬ其余3人仅中度残疾ꎬ这说明该治疗方案能够有效挽救患者生命ꎬ降低死亡率ꎬ部分患者功能恢复良好ꎮ其中1例患者首次治疗采用弹簧圈填塞ꎬ后BBA复发再次破裂出血ꎬ经充分术前准备ꎬ行颈内动脉球囊闭塞ꎬ患者存活并获得了较好的神经功能恢复ꎮ这也从一个侧面说明ꎬ血管内介入治疗BBA再破裂风险较高ꎬ闭塞颈内动脉是对这类患者再次治疗行之有效的手段ꎮ仅1例患者在急诊情况下无法术前压颈ꎬ行动脉瘤孤立和预防性去骨瓣减压ꎬ该患者术后持续昏迷ꎬ预后不良ꎮ其死亡原因是ꎬ紧急情况下闭塞颈内动脉导致患者出现大面积脑梗ꎬ颅内压升高致死ꎮ总之ꎬ经过充分的术前准备和评估ꎬ动脉瘤孤立术或颈内动脉闭塞能有效治疗初发或复发BBAꎬ降低死亡率ꎬ部分患者可获得良好功能恢复ꎮ参考文献:[1]㊀FuruichiSꎬEndoSꎬNisijimaMꎬetal.Dilatedlesionatinternalcarotidarteryposteriorcommunicatingarteryjunction[J].NoShinkeiGekaꎬ1993ꎬ21(7):605 ̄609.[2]㊀IshikawaTꎬNakamuraNꎬHoukinKꎬetal.Pathologicalconsiderationofa blister ̄like aneurysmatthesuperiorwalloftheinternalcarotidartery:casereport[J].Neurosurgeryꎬ1997ꎬ40(2):403 ̄405. [3]㊀ShahSSꎬGerseyZCꎬNuhMꎬetal.Microsurgicalversusendovascularinterventionsforblood ̄blisteraneurysmsoftheinternalcarotidartery:systematicreviewofliteratureandmeta ̄analysisonsafetyandefficacy[J].JNeurosurgꎬ2017:1 ̄13.[4]㊀MelingTRꎬSortebergAꎬBakkeSJꎬetal.Bloodblister ̄likeaneurysmsoftheinternalcarotidarterytrunkcausingsubarachnoidhemorrhage:treatmentandoutcome[J].JNeurosurgꎬ2008ꎬ108(4):662 ̄671. [5]㊀WrobelCJꎬTaubmanK.Blood ̄blister ̄likeaneurysms[J].JNeurosurgꎬ2000ꎬ92(6):1076 ̄1077.[6]㊀方亦斌ꎬ刘建民ꎬ黄清海ꎬ等.支架辅助弹簧圈栓塞术治疗颈内动脉血泡样动脉瘤[J].介入放射学杂志ꎬ2010ꎬ19(05):349 ̄353. [7]㊀KikkawaYꎬIkedaTꎬTakedaRꎬetal.ResultsofEarlyHigh ̄FlowBy ̄passandTrappingforRupturedBloodBlister ̄LikeAneurysmsoftheInternalCarotidArtery[J].WorldNeurosurgꎬ2017ꎬ105:470 ̄477. [8]㊀MelingTR.Whatarethetreatmentoptionsforblister ̄likeaneurysms?[J].NeurosurgRevꎬ2017ꎬ40(4):1 ̄7.[9]㊀MuraiYꎬAdachiKꎬTakagiRꎬetal.IntraoperativeMatastestusingmi ̄croscope ̄integratedintraoperativeindocyaninegreenvideoangiographywithtemporaryunilateralocclusionoftheA1segmentoftheanteriorcerebralartery[J].WorldNeurosurgꎬ2011ꎬ76(5):477.[10]㊀KimBCꎬKwonOKꎬOhCWꎬetal.Endovascularinternalcarotidarterytrappingforrupturedbloodblister ̄likeaneurysms:long ̄termresultsfromasinglecentre[J].Neuroradiologyꎬ2014ꎬ56(3):211 ̄217.(收稿时间:2017 ̄11 ̄20)。