中医基础理论(辨证论治)

- 格式:doc

- 大小:29.50 KB

- 文档页数:6

中医基础理论知识导论一、中医基础理论的体系的形成和发展(历代名医和代表著作)先秦、秦、秦汉时期——形成时期《黄帝内经》(战国至秦汉)——奠定了中医学理论体系基础《伤寒杂病论》东汉张仲景——《伤寒论》确立了辨证诊治的纲领;《金匮要略》《神农本草经》东汉——我国现存最早的药物学专著,奠定了中药学理论基础二、中医理论体系的主要特点——整体观念、辨证论治(一)整体观念——人体自身的整体性、人与自然环境和人与社会环境的统一性三个方面(二)辨证论治——辨析疾病资料以确立症候,论证其治则治法方药并付诸实施的思维和实践过程病、症、证的概念(懂得区分)病:即疾病,是致病邪气作用于人体,人体正气与之抗争而引起的机体阴阳失调、脏腑功能损伤、生理机能失常或心理活动障碍的一个完整生命过程(重点在全过程)症:即症状和体征的总称,是疾病过程中表现出的个别、孤立的现象可以是病人异常的主观感觉或行为表现,也可以是医生检查病人时发现的异常征象(是病和证的基本要素)证:即证候,是疾病过程中某一阶段或某一类型的病理概括,一般由一组相对固定的有内在联系的、能揭示疾病某一阶段或某一类型病变本质的症状和体征构成(重点在现阶段)阴阳学说一、阴阳的基本概念阴阳,是中国古代哲学的一对范畴,是对自然界相互关联的某些事物或现象对立双方属性的概括二、阴阳之间的相互关系阴阳对立制约:属性相反的阴阳双方在一个统一体中的相互斗争、相互制约、相互排斥阴阳互根互用:阴阳互根,是指一切事物或者现象中相互对立的阴阳两个方面,具有相互依存,互为根本的关系;阴阳互用,是指阴阳双方具有相互滋生、促进、和助长的关系阴阳消长平衡:是指对立互根的阴阳双方不是一成不变的,而是出于不断的增长和消减的变化之中,表现为阴阳互为消长、阴阳皆消皆长阴阳相互转化:是指事物的总体属性,在一定条件下可以向其相反的方向转化三、阴阳学说在中医学中的应用:说明人体的病理变化1、分析病因的阴阳属性正气——指人体正常的机能活动及适应环境与抗病、康复能力。

中医基础理论教材重点笔记阿杰营养师整理作品绪论1.中医学理论体系确立:战国至秦汉时期;《黄帝内经》《难经》《伤寒论》《神农本草经》等医学问世。

2.金元四大家:刘完素(寒凉派);张从正(攻邪派);李杲、李东坦(补土派);朱震亨、朱丹溪(滋阴派)3.中医学理论体系主要特点是:一、整体观念;二、辨证论治;4.整体观念:主要体现于:人体自身的整体性,人与自然环境、与社会环境的统一性;5.辨证论治:是中医学认识疾病和处理疾病的基本原则;6.病、证、症的基本概念:病,即疾病,是致病邪气作用于人体,人体正气与之抗争而引起的机体阴阳失调、脏腑组织损伤、生理机能失常或心理活动障碍的一个完整的生命过程。

证,即证侯,是疾病过程中某一阶段或某一类型的病理概括。

症,即症状和体征是病和证的基本要素。

病的重点是全过程,而证的重点在现阶段。

四诊—>病因、病位、病性、病势;中医基础理论课程的主要内容:1.中医学的哲学基础(精气学说阴阳学说五行学说)2.中医学对人体生理的认识(藏象精气血津液神经络体质学说)3.中医学对疾病及其防治的认识(病因发病病机防治原则)第一章中医学的哲学基础1.阴阳基本概念:是对自然界相互关联的某些事物或现象对立双方属性的概括。

2.事物阴阳属性:相对性主要表现三个方面:阴阳属性相互转化;阴阳之中复有阴阳;比较对象不同;3.阴阳学说基本内容:对立制约互根互用交感互藏阴阳消长阴阳转化4.制约太过:“阴胜则阳病,阳胜则阴病”;制约不及:“阳虚则阴盛,阴虚则阳亢”;5.阴阳互根:具有相互依存,互为根本的关系。

阴阳互用:是指阴阳双方具有相互资生、促进和助长;6.阴阳转化:“重阴必阳,重阳必阴”,“寒极生热,热极生寒”。

7.脏腑形体阴阳属性:心—阳中之阳,肺—阳中之阴,肝—阴中之阳,肾—阴中之阴,脾—阴中之至阴;8.概括人体生理功能:“阴平阳秘,精神乃治;阴阳离决,精气乃绝”。

9.阴阳分析病理变化:阴阳失调主要表现形式:“阴阳偏胜,阴阳偏衰,阴阳互损”。

中医理论的三个核心中医理论的核心包括三个方面:整体观念、辨证论治、天人合一。

如果不明“阴阳”的真实意义,这三个方面也就都无从论起了。

现在的中医教材对这个核心和“阴阳”的解释全都牵强附会。

如:上为“阳”,下为“阴”;表为“阳”,里为“阴”;把器质说成是“阴”,把功能说成是“阳”。

像这样用所谓“朴素的唯物主义”理论来解释,那么,“阴阳”在临床辨证论治方面就失去了真正的意义和作用。

而且,在教材中对于“真阴真阳”的概念绝少论及,所以,“真阴真阳”与“阴邪阳邪”的概念就极易混淆,在大学里讲解“阴阳”的章节和课时极少,早已完全失去了中医原有的精髓,都只是在皮肉上做文章。

国康源中药油与隐形针灸就是以这三个中心为理论基础!整体观念——在中医理论的核心中排在第一位,因为“阴阳”乃是一气,人的全身没有一处没有“阴阳”,除非人死了,“阴阳”是一时也不会分开的。

这一点,前文已经说得很清楚了。

如果说把五脏六腑以及它们的关系看成是一个密不可分的整体,这是依照经脉和解剖的理论所进行的解释,这样的解释也是正确的,但却是排在“阴阳”理论之下,已经属于次一等的解释了,如果依照这个次一等的理论去学习,即使学出来也不会是高手。

如果把脏腑的功能按照西医的理论进行解释,即使条目是中医的,也不能称之为纯粹中医的“整体观念”了。

而且,如果连“阴阳”都没有搞懂,谈论“邪正”又有什么意义呢。

辨证论治——是在领悟了“整体观念”的基础上所进行的灵活运用。

现代中医将辨证论治作为中医理论的核心,这种看法是不妥当的,这是在脏腑关系的基础上所作出的结论,而没有上升到“阴阳”的高度来看问题,这是不懂“阴阳”所造成的。

其实道理很简单,辨证论治的“证”指的就是“阴阳”得证候,而不是指症状。

在纲目的分类方式中,“证”属于纲,“症”属于目。

比如:阴盛阳虚属于证,而无神、声低、少气、畏寒等属于症。

所谓“辨证论治”就是“纲举目张”的道理。

如果不懂“阴阳”,那么,“辨证论治”岂不就成了“辨症论治”了吗?现代中医基本上都属于后者,拘泥于成方而不知变通,用某方治好了某病,于是就一门深入,成了擅长治某病的专家,却不会治疗其它的疾病,这与擅长分科的西医没有什么差别。

中医基础理论一、绪论1.我国现存最早的医学巨著《黄帝内经》2.中医学论述辨证论治的第一部专著张机“医圣”《伤寒杂病论》3.我国现存最早的一部药物学典籍《神农本草经》4.世界上最早的药典《新修本草》又名《唐本草》5.第一部国家组织方书,处方规范著作《太平惠民和剂局方》6.中医学理论体系的基本特点:1)整体观念2)辨证论治辨证:将四诊所搜集的症状,体征及其他资料,在中医理论指导下进行分析,辨清其原因、性质、部位、邪正关系,概括、判断为某种性质的症侯的识病方法。

论治:根据辨证的结果,确定相应的治疗方法。

二、阴阳五行1.阴阳:阴阳是对自然界相互关联的某些事物或现象对立双方的属性概括,既可以标识自然界相互关联而又相互对立的事物或现象的属性,又可以标识同一事物内部相互对立的两个方面。

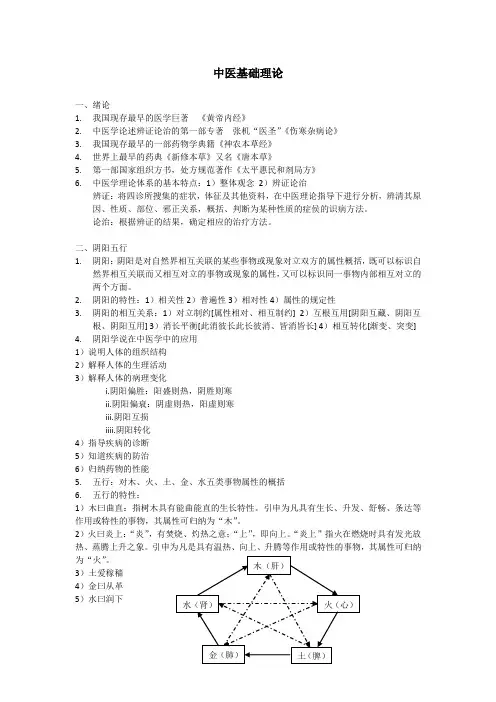

2.阴阳的特性:1)相关性2)普遍性3)相对性4)属性的规定性3.阴阳的相互关系:1)对立制约[属性相对、相互制约] 2)互根互用[阴阳互藏、阴阳互根、阴阳互用] 3)消长平衡[此消彼长此长彼消、皆消皆长] 4)相互转化[渐变、突变] 4.阴阳学说在中医学中的应用1)说明人体的组织结构2)解释人体的生理活动3)解释人体的病理变化i.阴阳偏胜:阳盛则热,阴胜则寒ii.阴阳偏衰:阴虚则热,阳虚则寒iii.阴阳互损iiii.阴阳转化4)指导疾病的诊断5)知道疾病的防治6)归纳药物的性能5.五行:对木、火、土、金、水五类事物属性的概括6.五行的特性:1)木曰曲直:指树木具有能曲能直的生长特性。

引申为凡具有生长、升发、舒畅、条达等作用或特性的事物,其属性可归纳为“木”。

2)火曰炎上:“炎”,有焚烧、灼热之意;“上”,即向上。

“炎上”指火在燃烧时具有发光放热、蒸腾上升之象。

引申为凡是具有温热、向上、升腾等作用或特性的事物,其属性可归纳3)土爱稼穑4)金曰从革5)水曰润下7.五行属性的归类:直接取象比类法,间接推演法8.五行的生克关系:1)相生:木、火、土、金、水之间存在着有序的递相资生、助长和促进的关系。

中医基础理论考点汇总第一单元中医学理论体系考点1.中医学的基本特点主要是整体观念、辨证论治。

考点 2.中医学整体观念的内涵是人是一个有机整体,人与自然、社会相统一。

考点3.“证”是对疾病某一阶段或某一类型的病理概括。

考点 4.感冒的治疗,可分别采用辛温解表或辛凉解表,此属于同病异治。

因中气下陷所致的久痢、脱肛及子宫下垂,都可采用升提中气法治疗,此属于异病同治。

考点5.同病异治的实质是证异治异。

第二单元精气学说考点1.构成宇宙的本原是精气。

考点2.“精”的概念源于水地说;“气”的概念源于云气说。

第三单元阴阳学说考点1.可用于区分事物或现象阴阳属性的征兆是水火。

考点 2.以昼夜分阴阳,上午为阳中之阳,下午为阳中之阴,前半夜为阴中之阴,后半夜为阴中之阳。

考点 3.以四季分阴阳,春天为阴中之阳,夏天为阳中之阳,秋天为阳中之阴,冬天为阴中之阴。

考点4.体现阴阳互根互用关系的有:①“孤阴不生,独阳不生”②“阴阳离决,精气乃绝”③老年人“昼不精,夜不瞑”④“阴在内,阳之守也;阳在外,阴之使也”考点5.阳虚日久导致阴气化生不足,反映的阴阳关系是互根互用。

考点 6.统一体中的阴阳双方,每一方都包含有另一方的阴阳关系是阴阳互藏。

考点7.四时阴阳的消长变化,从冬至到立春为阴消阳长。

考点8.阴阳的皆消皆长(如阴随阳消,阴随阳长等)体现了阴阳的互根互用关系。

阴消的互为消长(如阴消阳长,阴长阳消等)体现了阴阳的对立制约关系。

注:此考点为2020中医执医师所涉及考点。

考点9.“重阴必阳,重阳必阴”、“寒极生热,热极生寒”说明了阴阳之间相互转化的关系。

考点10.体表为阳,则皮肉为阳中之阳,筋骨为阳中之阴。

考点11.以脏腑分阴阳,心为阳中之阳的【太阳】,肺为阳中之阴的【少阴】,肾为阴中之阴的【太阴】,肝为阴中之阳的【少阳】,脾为阴中之至阴。

考点12.六淫之中,风邪、暑邪、火(热)邪属阳,寒邪、湿邪属阴。

药味分阴阳,药用五味,辛、甘、淡属阳,酸、苦、咸属阴。

绪论11.中医学的学科属性:中医学是一门以自然科学为主体、多学科知识2相交融的医学科学。

32.中医学的医学模式:“生物-心理-社会-环境”的整体医学模式。

43.金元四大家:刘完素(河间),主张“火热论“,属寒凉派;李东5垣,主张“内伤脾胃,百病由生”,属补土派;张从正,主张“治6病先以驱邪为要”,属攻邪派;朱丹溪,主张“阳常有余,阴常不7足”,属滋阴派。

84.中医四大经典丛书:①《黄帝内经》②《难经》③《伤寒杂病论》9④《神农本草经》105.中医学理论体系的主要特点:整体观念;恒动观念;辨证论治(病11与证的区别)126.同病异治和异病同治:同病异治,指同一种疾病,由于发病的时13间、地区及病人机体的反应性不同,或病变处于不同的发展阶段,14所以表现的证不同,因而治法各异,这叫做“同病异治”;异病同15治,指不同的疾病,在其发展过程中,由于发生了相同的病理变16化,出现了具有相同性质的证,因而也可采用同一方法治疗,这17叫做“异病同治”;它们的判断依据是“证”的异同。

18中医学的哲学思想19精气学说20211.精与气的基本概念:精与气是指存在于宇宙中的运行不息的无形可见的极细微物质,是构成宇宙万物的共同本源,也是推动宇宙万物22发生发展与变化的动力源泉。

23242.精气学说的基本内容:精气是构成宇宙的本源;精气是天地万物的中介;运动是精气的基本属性;天地精气化生为人。

25阴阳学说26271.阴阳的概念:阴阳是宇宙中相互关联的事物或现象对立双方属性的概括。

28292.阴阳的特征:普遍性;关联性;相对性;可分性。

303.阴阳学说的基本内容:阴阳的对立制约;阴阳的互根互用;阴阳的交感互藏;阴阳的消长平衡;阴阳的相互转化。

31五行学说32331.五行的概念:五行,即木火土金水五种基本物质及其运动变化。

342.五行的特性:木曰曲直;火曰炎上;土曰稼穑;金曰从革;水曰润下。

35363.事物属性的五行归类表:3738注:色脉相符其病顺,反之,得克之脉则死,得生之脉则生。

篇一:中医基础理论重点总结《中医基础理论》复习提纲绪论中医学和中医基础理论的基本概念中医学是发祥于中国古代的研究人体生命、健康、疾病的科学。

中医基础理论是关于中医学的基础理论、基本知识和基本思维方法的学科,也是阐述和介绍中医学的基本理论、基本知识和基本思维方法的课程一、中医基础理论的体系的形成和发展(历代名医和代表著作)(一)先秦、秦、秦汉时期——形成时期《黄帝内经》、《难经》、《伤寒杂病论》、《神农本草经》(二)隋唐时期——充实、系统化时期《针灸甲乙经》、《脉经》、《诸病源候论》(三)宋、金、元时期——争鸣、突破时期《三因记忆病证方论》宋陈无择“三因学说”、《小儿药证直诀》刘完素(刘河间)——寒凉派张从正(张子河)——攻邪派李杲(东垣老人)——补土派朱震亨(朱丹溪)——滋阴派(四)明清时期——集大成时期温病四大家:叶桂(叶天士)、薛雪(薛生白)、吴瑭(吴鞠通)、王士雄另有吴有性著《瘟疫论》创“戾气说”二、中医理论体系的主要特点——整体观念、辨证论治(一)整体观念——人体自身的整体性和人与自然、社会环境的统一性两个方面(二)辨证论治——辨析疾病资料以确立症候,论证其治则治法方药并付诸实施的思维和实践过程 1、病、症、证的概念病:即疾病,是致病邪气作用于人体,人体正气与之抗争而引起的机体阴阳失调、脏腑功能损伤、生理机能失常或心理活动障碍的一个完整生命过程(重点在全过程)症:即症状和体征的总称,是疾病过程中表现出的个别、孤立的现象可以是病人异常的主观感觉或行为表现,也可以是医生检查病人时发现的异常征象(是病和证的基本要素)证:即证候,是疾病过程中某一阶段或某一类型的病理概括,一般由一组相对固定的有内在联系的、能揭示疾病某一阶段或某一类型病变本质的症状和体征构成(重点在现阶段)2、辩证与辨病辩证与辨病都是认识疾病的思维过程。

辩证是对证候的辨析,以确定证候为目的;辨病是对疾病的辨析,以确定疾病的诊断为目的。

中医基础理论中医学理论体系的形成和发展中医学是研究人体生理、病理,以及疾病的诊断和防治等的一门科学,它有独特的理论体系和丰富的临床经验。

中医学的理论体系受到古代的唯物论和辩证法思想——阴阳五行学说的深刻影响,以整体观念为主导思想,以脏腑经络的生理和病理为基础,以辨证论治为诊疗特点的医学理论体系。

春秋战国时期,社会急剧变化,政治、经济、文化都有显著发展,学术思想也日趋活跃。

在这种形势下,出现了我国现存的医学文献中最早的一部典籍——《黄帝内经》。

《黄帝内经》总结了春秋战国以前的医疗成就和治疗经验,确立了中医学的独特的理论体系,成为中国医药学发展的基础。

《黄帝内经》系统地阐述了人体生理、病理,以及疾病的诊断、治疗和预防等问题,奠定了中医学的理论基础。

其内容包括藏象、经络、病机、诊法、辨证、治则及针灸和汤液治疗等。

它在阐述医学理论的同时,还对当时哲学领域的一系列重大问题,诸如阴阳、五行、气、天人关系、形神关系等进行了深入的探讨。

它一方面用当代的先进哲学思想为指导,从而推动了医学科学的发展,另一方面又在医学科学发展的基础上,丰富和提高了哲学理论,把先秦以来的唯物主义哲学思想向前推进了一步。

《黄帝内经》中许多内容已大大超越了当时的世界水平。

在形态学方面,关于人体骨骼、血脉的长度、内脏器官的大小和容量等的记载,基本上是符合实际情况的,如食管与肠的比是1∶35,现代解剖是1∶37,两者非常接近。

在血液循环方面,提出“心主身之血脉”(《素问·痿论》)的观点,认识到血液在脉管内是“流行不止,环周不休”(《素问·举痛论》)的。

对动静脉也有一定的认识。

以上这些认识比英国哈维氏在公元 1628年(明崇祯元年)发现血液循环早一千多年。

《难经》是一部与《黄帝内经》相媲美的古典医籍,系秦越人所著,成书于汉之前,其内容十分丰富,包括生理、病理、诊断、治疗等各个方面,补充了《黄帝内经》的不足,与《黄帝内经》一样;成为后世指导临床实践的理论基础。

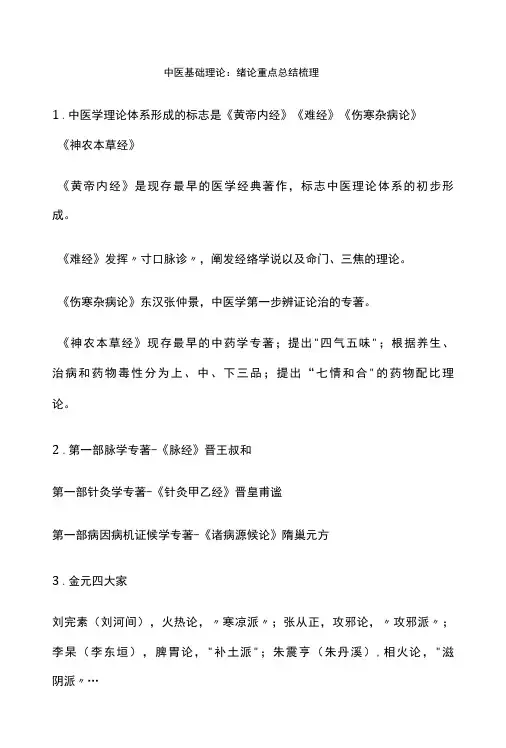

中医基础理论:绪论重点总结梳理1.中医学理论体系形成的标志是《黄帝内经》《难经》《伤寒杂病论》《神农本草经》《黄帝内经》是现存最早的医学经典著作,标志中医理论体系的初步形成。

《难经》发挥〃寸口脉诊〃,阐发经络学说以及命门、三焦的理论。

《伤寒杂病论》东汉张仲景,中医学第一步辨证论治的专著。

《神农本草经》现存最早的中药学专著;提出"四气五味";根据养生、治病和药物毒性分为上、中、下三品;提出“七情和合"的药物配比理论。

2.第一部脉学专著-《脉经》晋王叔和第一部针灸学专著-《针灸甲乙经》晋皇甫谧第一部病因病机证候学专著-《诸病源候论》隋巢元方3.金元四大家刘完素(刘河间),火热论,〃寒凉派〃;张从正,攻邪论,〃攻邪派〃;李杲(李东垣),脾胃论,"补土派";朱震亨(朱丹溪),相火论,"滋阴派〃…4.明清时期吴有性(吴又可),创"戾气"理论;叶桂(叶天士),卫气营血辨证理论;薛雪(薛生白),《湿热条辨》,;吴噫(吴鞠通)《温病条辨》,三焦辨证理论。

张介宾(字景岳):"阳非有余""真阴不足",强调温补肾阳和滋养肾阴。

5.中医学理论体系的主要特点,整体观念,辨证论治。

6.整体观念的概念:是中医学认识人体自身以及人与环境(自然环境、社会环境)之间联系性和统一性的学术思想7.生理功能的整体性:五脏一体观(人体以五脏为中心)、形神一体观、精气神一体观8.病,疾病的简称,指有特定的致病因素、发病规律和病理演变的一个完整的异常生命过程,常常有较固定的临床症状和体征、诊断要点、与相似疾病的鉴别点等。

症,即症状和体征,是机体发病而表现出来的异常表现,包括患者所诉的异常感觉与医生所诊查的各种体征。

证,是对疾病过程中一定阶段的病因、病位、病性、病势等病机本质的概括。

9,辨证:是以中医学理论对四诊(望、闻、问、切)所得的资料进行三合分析,明确病变本质并确立为何种证的思维和实践过程。

中医基础理论试题及答案一、选择题1. 中医学认为,人体的生命活动主要依靠哪两大系统的相互协调?A. 气血系统B. 脏腑系统C. 经络系统D. 骨肉系统答案:B2. 以下哪项是中医学的基本特点?A. 整体观念B. 阴阳学说C. 病因学说D. 药物治疗答案:A3. 中医学中的“精”指的是什么?A. 精神B. 精液C. 精微物质D. 精神和精微物质答案:D4. 中医学认为,以下哪种因素是导致疾病发生的主要原因?A. 饮食不当B. 情绪波动C. 外感六淫D. 体质虚弱答案:C5. 以下哪个是中医学中的“五行”?A. 金、木、水、火、土B. 金、木、水、火、风C. 金、木、水、火、湿D. 金、木、水、火、寒答案:A二、填空题6. 中医学认为,人体的生命活动主要依靠______和______两大系统的相互协调。

答案:脏腑系统、经络系统7. 中医学的基本特点是______和______。

答案:整体观念、辨证论治8. 中医学中的“精”包括______和______。

答案:先天之精、后天之精9. 中医学认为,导致疾病发生的主要原因是______。

答案:外感六淫10. 中医学中的“五行”包括______、______、______、______、______。

答案:金、木、水、火、土三、判断题11. 中医学认为,人体是一个统一的有机整体,各脏腑之间相互联系、相互影响。

()答案:正确12. 中医学强调预防为主,治疗为辅,注重养生保健。

()答案:正确13. 中医学中的“精”是指精神活动。

()答案:错误14. 中医学认为,疾病的发生发展与体质虚弱有关。

()答案:正确15. 中医学中的“五行”相生相克,维持着人体的生理平衡。

()答案:正确四、简答题16. 简述中医学的基本特点。

答案:中医学的基本特点包括整体观念和辨证论治。

整体观念认为,人体是一个统一的有机整体,各脏腑之间相互联系、相互影响;辨证论治则强调根据病情的具体表现,因时因地制定治疗方法。

绪论一、中医理论体系的概念中医学: 是中华民族具有独特理论和诊疗方法的传统医学。

中医基础理论:是研究和阐释中医学基本概念、基本理论和基本技能的学科,为专业基础课性质。

二、中医理论体系的形成与发展(一)理论体系的形成1、形成标志《黄帝内经》:(《黄帝内经素问》、《灵枢经》)。

2、体系的确立《难经》:阐释并发展《黄帝内经》。

《伤寒杂病论》:第一部临床辨证论治专著。

(《伤寒论》)、(《金匮要略》)。

《神农本草经》:第一部中药学专著。

(二)理论体系的发展1、魏、晋、隋、唐时期《针灸甲乙经》:针灸学专著。

《脉经》:脉学专著。

《诸病源候论》:病因学专著。

2、宋、金、元时期《小儿药证直诀》:儿科学专著。

金元四大家刘完素:寒凉派张从正:攻下派李杲:补土派朱震亨:滋阴派3、明清时期温病学:温热邪气导致的外感热病理论。

《瘟疫论》:戾气导致外感热病理论。

《医林改错》:重视实践,发展瘀血致病理论。

4、近现代时期中西汇通:主张西学中用。

中西医结合:中医现代化。

三、中医理论体系的基本特点(一)整体观念整体观念:指一个事物的统一性和完整性。

1、人体是一个有机整体构成人体的各脏腑组织器官➢在组织结构上不可分割。

➢在生理上互相联系。

➢在病理上互相影响。

➢在诊断上要综合分析。

➢在治疗上要整体考虑。

2、人与自然界的统一联系(1)季节气候的影响生理:夏季多汗而少尿,冬季少汗而多尿。

病理:冬春季多呼吸道疾病,夏秋季多消化道疾病。

(2)昼夜晨昏的影响生理:白天人体阳气盛,夜晚阳气较衰。

病理:白天病情较轻,夜晚病情较重。

(3)地方区域的影响生理:南方人腠理多疏松,北方人腠理多致密。

病理:地方病,如瘿病(地方性甲状腺肿)。

(二)辨证论治辨证论治,辨别证候,讨论确立治则、治法。

➢证候:疾病发展到某一阶段的病理概括。

➢症状:疾病过程中的临床表现。

➢病:疾病总过程的病理概括。

症状与证候的关系:现象和本质的关系。

病与证候的关系:一般规律和特殊规律的关系。

中医基础理论名词术语解释1、中医学:中医学是中国人民在长期生产生活和与疾病抗争的实践中产生的一门研究人体生理、病理、诊断、防治及康复等理论和方法的,具有整体观念和辨证论治的独具特色的医学科学。

2、中医学理论体系:中医学理论体系包括理、法、方、药四大理论要素,是以整体观念为指导思想,以气阴阳五行学说为哲学基础,以脏腑经络和精气血津液为生理病理基础,以辨证论治为诊疗特点的独特的医学理论体系。

3、整体观念:整体观念是中医学关于人体自身的完整性及人与自然、社会环境的统一性的认识。

4、辨证论治:辨证论治是中医学认识疾病和治疗疾病的基本原则。

5、辨证:辨证就是将四诊(望、闻、问、切)所收集到的资料(症状、体征)进行综合分析,辨清病因、病位、病性、病势,最后判断为某种性质的“症候”。

6、论治:即讨论治疗,是根据辨证的结果,决定治则和治法,实施治疗。

7、病:即疾病,是邪气作用于人体,邪正相争导致结构损伤或功能障碍的完整的生命过程,是反映疾病全过程的总体属性,特征和规律的一个概念。

8、证:即证候,是机体在疾病发展过程中,某一阶段的病理概括。

包括病因、病位、病性及病势。

9、症:即症状与体征,是疾病过程中表现出的个别孤立的现象。

10、同病异治:是指同一种疾病,由于发病的时间、地点及个体体质不同,表现出不同的证,因而采用不同的治法。

11、异病同治:是指不同的疾病,在其发展过程中,出现了相同的证,因而采用同一种方法治疗。

12、阴阳:是中国古代哲学的一对范畴,是对自然界相互关联的某些事物或现象对立双方属性的概括。

13、阴阳交感:交感即感应而交合。

阴阳交感是指阴阳二气在运动中相互感应而交合。

14、阴阳互藏:指阴阳双方中的任何一方中都含有另一方,即阴中藏阳、阳中藏阴,亦称为”阴阳互寓“、”阴阳互合“。

15、阴阳的对立制约:对立即相反与斗争,制约即抑制、约束。

阴阳对立制约是指阴阳双方相互制约、相互斗争。

16、阴平阳秘:阴与阳在相互制约和消长的过程中达到了统一,即取得了动态平衡。

辨证论治

辨证论治,是中医学认识疾病和治疗疾病的基本原则,并贯穿于预防与康复等医疗保健实践的过程。

中医学在认识疾病和处理疾病的过程中,既强调辨证论治,又讲究辨证与辨病相结合。

一、症、证、病的基本概念

(一)症的基本概念

症,即症状和体征,是机体发病而表现出来的异常表现,包括患者所诉的异常感觉与医生所诊查的各种体征。

如恶寒发热、恶心呕吐、烦躁易怒、舌苔、脉象等,都属症的概念。

症是判断疾病、辨识证的主要依据,但其表现的是疾病的表面现象甚至假象,所以未必能完全反映疾病和证的本质。

同一个症状,可由不同的致病因素引起,其病机不尽相同,也可见于不同的疾病和证中。

孤立的症状或体征不能反映疾病或证的本质,因而不能作为治疗的依据。

(二)证的基本概念

证,是对疾病过程中一定阶段的病因、病位、病性、病势等病机本质的概括。

如脾胃虚弱证,病位在脾胃,病性为虚。

证是病机的概括,病机是证的内在本质,证所反映的是疾病的本质。

证候,即证的外候,是指疾病过程中一定阶段的病位、病因、病性、病势等本质有机联系的反应状态,表现为临床可被观察到的症状等,一般由一组相对固定的、有内在联系的、能揭示疾病某一阶段或某一类型病变本质的症状和体征构成。

如食少纳呆,腹胀便溏,倦怠乏力,面黄,舌淡红苔白,脉沉缓,属于脾胃虚弱证的证候表现。

证具有个体差异性、时相性、空间性和动态性特征。

其一,证的个体差异性。

由于人的体质差异,故感受同一病邪,可能表现为不同的证。

即便同一病证,由于

个体反应性差异,也可以表现出不同的症状。

其二,证的时相性。

同一疾病,由于所处于阶段不同,临床表现各异,因而证也不同,如积聚,在初期、中期和晚期的不同阶段,证会发生变化。

其三,证的空间性。

如感冒,与不同地域的气候有关,形成风寒感冒证、风热感冒证、暑湿感冒证等。

其四,证的动态性。

由于疾病受内外环境多种因素影响,可不断发生变化,故证在疾病过程中并非固定不变,而是始终处于动态变化之中。

因此,在临床辨证过程中,应充分考虑到证的个体差异性、时相性、空间性和动态性特征,才能进行正确判断。

(三)病的基本概念

病,即疾病的简称,指有特定的致病因素、发病规律和病理演变的一个完整的异常生命过程,常常有较固定的临床症状和体征、诊断要点、与相似疾病的鉴别点等。

致病邪气作用于人体,人体正气与邪气相抗争,引起的机体阴阳失调、脏腑形体损伤、生理功能失常或心理活动障碍,从而体现一个完整的生命过程。

在这一过程中,始终存在着损伤、障碍与修复、调节的矛盾斗争过程,即邪正斗争。

疾病反映的是贯穿一种疾病全过程的总体属性、特征和规律。

如感冒、胸痹、消渴、积聚等,皆属疾病的概念。

症、证、病三者既有区别又有联系。

病与证,虽然都是对疾病本质的认识,但病所反映的重点是贯穿疾病全过程的基本矛盾,而证反映的重点是当前阶段的主要矛盾。

症状和体征是认识病和证的着眼点,是病和证的基本构成要素。

具有内在联系的症状和体征组合在一起即构成证候,反映疾病某一阶段或某一类型的病变本质;各阶段或类型的证贯串并叠合起来,便是疾病的全过程。

因此,一种疾病可由不同的证组成,而同一证又可见于不同的疾病过程中。

二、辨证论治的基本概念

辨证论治,是中医学诊治疾病的基本理论与思维方法,即根据中医理论分析四诊获得的临床资料,明确病变的本质,拟定治则治法。

(一)辨证

辨证是以中医学理论对四诊(望、闻、问、切)所得的资料进行综合分析,明确病变本质并确立为何种证的思维和实践过程。

由于疾病发生的原因、病变的部位、疾病的性质、疾病的发展变化趋势是辨证的要素,故中医学在辨识证时,要求辨明病因、病位、病性及其发展变化趋势,即辨明疾病从发生到转归的总体病机。

辨病因:即探求疾病发生的原因。

根据中医病因理论分析疾病的症状和体征,探求疾病发生的原因和机理。

某些病因,如外伤、虫兽咬伤等可直接观察或通过询问病史了解。

然而,临床很多疾病,不能直接找到病因,只能“辨症求因”,根据疾病的临床表现,推断病因病机特点以确定证。

辨病位:即分析、判别以确定疾病之所在部位。

不同的致病因素侵袭人体不同的部位,引起不同的病证。

如外感病邪侵袭人体皮肤肌腠,称为“表证”;情志内伤、饮食不节、劳逸失度,直接损伤脏腑精气,称为“里证”;咳嗽咯痰病位多在肺,腹胀便溏病位多在脾。

辨明病变部位,便可推知致病邪气的属性,又可了解病情轻重及疾病传变趋向,对确定证非常重要。

如水肿病,若全身水肿而以头面、眼睑明显者,属外感风邪所致,称为“风水”,病在表,治当解表发汗;若腰部以下水肿,以下肢为重者,多为脾肾功能失调所致,病在里,治当温肾健脾利尿。

辨病性:即确定疾病的虚实寒热之性。

疾病是邪气作用于人体,人体正气奋起抗邪而引起邪正斗争的结果,邪正盛衰决定病证的虚实,故《素问·通评虚实论》说:“邪气盛则实,精气夺则虚”。

病因性质和机体阴阳失调决定病证的寒热,外感寒邪,或阴盛阳虚,则见“寒证”;外感热邪,或阳盛阴虚,则见“热证”。

辨病势:即辨明疾病的发展变化趋势及转归。

疾病一般都有一定的发展变化规律。

如《伤寒论》把外感热病分为六个阶段,以六经表示其不同的阶段和发展趋势,其传变规律可概括为:太阳→阳明→少阳→太阴→少阴→厥阴;温病学家们则用卫气营血和上中下三焦表示温热病和湿热病的传变规律;对内伤杂病的传变,《内经》是用五行的生克乘侮规律来表述,现在趋向于以脏腑之间的相互关系和精气血津液之间的相互影响来表达。

掌握疾病的传变规律,可洞察疾病变化及转归的全局,预测在疾病进程中证候的演变,从而提高辨证的准确性。

(二)论治

又称施治,是根据辨证的结果确立相应的治疗原则和方法及方药,选择适当的治疗手段和措施来处理疾病的思维和实践过程。

论治过程一般分以下几个步骤:因证立法:即依据证候而确立治则治法。

证是辨证的结果,也是论治的依据。

只有确立疾病某阶段或某类型的证,才能针对该证性质确定具体的治疗方法。

如风寒表证,当用辛温解表法;风热表证,当用辛凉解表法。

随法选方:即依据治则治法选择相应的处方。

处方,是在确定治疗手段的基础上,依据治法的要求,确定具体的治疗方案。

如选用药物疗法,应开出符合治法要求的方剂及其药物组成,并注明剂量、煎煮或制作、服用方法等。

若选用针灸疗法,应开出符合治法要求的穴位配方以及针灸手法、刺激量、刺激时间等。

据方施治:即按照处方,对治疗方法予以实施。

针灸、按摩、正骨等手法的治疗实施一般应由医务人员执行,某些情况下可由医生指导患者自己执行。

(三)辨证与论治的关系

辨证与论治是诊治疾病过程中相互联系不可分割的两个方面。

辨证是认识疾病,确定证;论治是依据辨证结果,确立治法和处方遣药。

辨证是论治的前提和依据,论治是治疗疾病的手段与方法,也是对辨证正确与否的检验。

因此,辨证与论

治是理论与实践相结合的体现,是理、法、方、药理论体系在临床上的具体应用,也是中医临床诊治的基本原则。

三、同病异治与异病同治

在诊治疾病中,要掌握同病异治和异病同治的原则。

同病异治,指同一种病,由于发病的时间、地域不同,或所处的疾病的阶段或类型不同,或患者的体质有异,故反映出的证不同,因而治疗也有异。

如麻疹在不同的疾病阶段表现为不同的证,故初期当解表透疹;中期清肺热;后期滋养肺阴胃阴等不同的治法。

异病同治,指几种不同的疾病,在其发展变化过程中出现了大致相同的病机,表现为大致相同证,因而采用大致相同的治法和方药来治疗。

如胃下垂、肾下垂、子宫脱垂、脱肛等不同的病变,其病机的关键是“中气下陷”,可表现为大致相同的证,故皆可用补益中气的方法来治疗。

因此,中医学对疾病治疗的着眼点是证,即所谓“证同治亦同,证异治亦异”,这是辨证论治的精神实质。

四、辨证与辨病相结合

辨证与辨病,都是认识疾病的思维过程。

辨病侧重对贯穿疾病全过程的基本矛盾的认识;辨证侧重对疾病当前阶段主要矛盾的把握。

中医学以“辨证论治”为诊疗特点,临床实践在强调“辨证论治”的同时,注重辨证与辨病相结合。

运用辨病思维来确诊疾病,对某一病的病因、病变规律和转归预后有一个总体的认识;再运用辨证思维,根据该病当时的临床表现和检查结果来辨析其目前处于病变的哪一阶段或是哪一类型,从而确立其当时的“证”,然后根据“证”来确定治则治法和处方遣药。

对某些难以确诊的病症,可发挥辨证思维的优势,依据患者的临床表现,辨析出证,随证施治。

根据具体情况,有时也使用“辨病施治”的方法,如以常山、青蒿治疟,黄连治痢等。

发扬中医学辨证论治的诊治优势,注重辨病与辨证相结合,对提高中医的临床诊治水平具有重要意义。