产业发展理论第七章产业政策

- 格式:ppt

- 大小:4.06 MB

- 文档页数:48

可编辑修改精选全文完整版第六讲:产业政策理论(纲要)一、产业政策的定义及要素(一)产业政策的定义到目前为止,世界各国的学者仍然未能就产业政策的概念达成共识。

一种观点认为,产业政策是政府有关产业的一切政策的总和。

英国经济学者阿格拉认为,产业政策是与产业有关的一切国家的法令和政策。

日本经济学家下河边淳和管家茂指出:“产业政策是国家或政府为了实现某种经济和社会目的,以全产业为直接对象,通过对全产业的保护、扶植、调整和完善,积极或消极参与某个产业或企业的生产、营业、交易活动,以及直接或间接干预商品、服务、金融等的市场形成和市场机制的政策的总称”。

一种观点认为,产业政策就是计划,产业政策主要是对各国政府产业结构的变动进行干预,以通过优化结构来推动经济增长。

这种观点在欧美经济学界相当流行,如美国社会学家阿密塔伊·艾特伊奥利认为,产业政策就是计划,无非是采用了一个“温和的、更加悦目的名词”。

一种观点认为,产业政策是为了弥补市场机制的缺陷而由国家采取的补救政策。

这一观点的代表人物是日本著名经济学家小宫隆太郎。

强调“产业政策(狭义的)的中心课题,就是针对在资源分配方面出现的‘市场失效’而进行的政策性干预”。

一种观点认为,产业政策是后进国家振兴民族经济,赶超发达国家时所采取的经济发展战略及相关的一系列政策的总称。

如日本经济学家并木信义指出,产业政策就是当一国的产业处于比其他国家落后的状态,或者有可能落后于其他国家时,为加强本国产业所采取的各种政策。

还有一种观点认为,产业政策就是为了加强本国产品的国际竞争力的政策。

如美国学者查默斯·约翰逊在他主编的<产业政策争论)中写道:“产业政策是政府为了取得在全球的竞争能力而打算在国内发展和限制各种产业的有关活动的总的概括。

作为一个政策体系,产业政策是经济政策三角形的第三条边,它是对货币政策和财政政策的补充。

最后一种观点认为,产业政策是指国家(政府)系统设计的有关产业发展,特别是产业结构演变的政策目标和政策措施的总和。

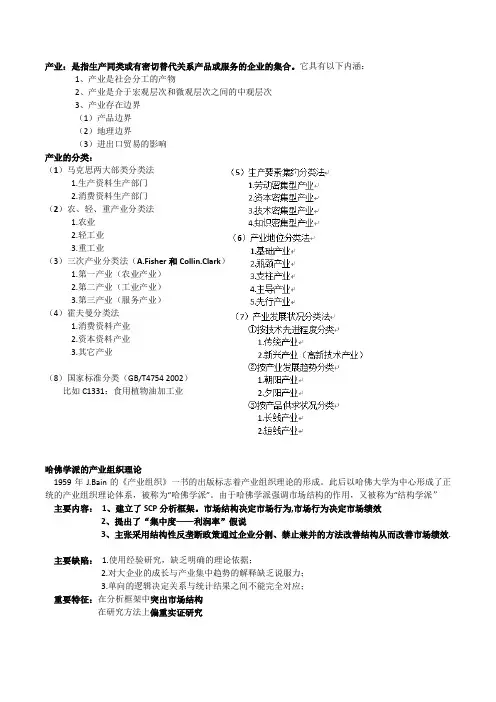

产业:是指生产同类或有密切替代关系产品或服务的企业的集合。

它具有以下内涵:1、产业是社会分工的产物2、产业是介于宏观层次和微观层次之间的中观层次3、产业存在边界(1)产品边界(2)地理边界(3)进出口贸易的影响产业的分类:(1)马克思两大部类分类法1.生产资料生产部门2.消费资料生产部门(2)农、轻、重产业分类法1.农业2.轻工业3.重工业(3)三次产业分类法(A.Fisher和Collin.Clark)1.第一产业(农业产业)2.第二产业(工业产业)3.第三产业(服务产业)(4)霍夫曼分类法1.消费资料产业2.资本资料产业3.其它产业(8)国家标准分类(GB/T4754 2002)比如C1331:食用植物油加工业哈佛学派的产业组织理论1959年J.Bain的《产业组织》一书的出版标志着产业组织理论的形成。

此后以哈佛大学为中心形成了正统的产业组织理论体系,被称为“哈佛学派”。

由于哈佛学派强调市场结构的作用,又被称为“结构学派”主要内容:1、建立了SCP分析框架。

市场结构决定市场行为,市场行为决定市场绩效2、提出了“集中度——利润率”假说3、主张采用结构性反垄断政策通过企业分割、禁止兼并的方法改善结构从而改善市场绩效.主要缺陷:1.使用经验研究,缺乏明确的理论依据;2.对大企业的成长与产业集中趋势的解释缺乏说服力;3.单向的逻辑决定关系与统计结果之间不能完全对应;重要特征:在分析框架中突出市场结构在研究方法上偏重实证研究芝加哥学派的产业组织理论芝加哥学派产生的背景(1)20世纪70年代后美国一些优势产业开始出现“产业空心化”;(2)对大企业的反垄断调查和诉讼结果导致公众的置疑,(3)“哈佛学派”存在的理论缺陷基本观点:(1)在理论上继承了传统的自由主义经济思想,主张国家尽量减少干预;(2)对“集中度——利润率”假说提出了质疑(3)认为市场绩效和企业行为能决定市场结构;(4)对贝恩设立的进入壁垒理论进行了修正,认为真正的进入壁垒只有政府管制;(5)反垄断政策不应单纯地保护竞争者,关键在于竞争是否能促进社会效率的提高;哈佛学派与芝加哥学派的比较(1)在SCP三者的逻辑关系的认识上存在分歧;(2)在方法论上存在差异;(3)在相应的政策主张上存在分歧;可竞争市场理论(theory of contestable markets,W.J.Baumol)可竞争市场:指市场内的企业在其退出时完全不用负担任何沉没成本,从而企业进入和退出完全自由的市场。

产业政策的经济理论与实践产业政策是指政府采取各种手段来支持和促进某个产业的发展,以达到增加经济增长和促进国民经济发展的目的。

产业政策的制定和实施对于一个国家或地区的经济成长有着巨大的影响。

本文将从经济理论和实践两方面来探讨产业政策的作用和影响。

经济理论产业政策是经济学中的重要课题。

它关系到整个国民经济的发展和结构转型。

产业政策的制定和实施应该依据市场力量和资源禀赋,以政府和市场的互补和协调为基础,注重结构性调整和实质性转型,追求经济、社会和环境的可持续发展。

产业政策理论的核心是调整产业结构和发展战略。

它要从资源禀赋、市场需求、国际竞争和科技创新等方面出发,制定和实施产业政策。

它还要考虑到企业的规模、经济效益、创新能力和社会责任等方面,为企业提供优惠政策和投资。

另外,产业政策还要避免产业集中和垄断,促进竞争和创新。

政府应该积极开展产业政策,但同时也要保护市场竞争和消费者利益,避免产业垄断和企业过度依赖政府政策支持。

实践经验在实践中,各国、地区的产业政策有所不同,但其基本特点是相似的。

中国的“强基计划”和“优势产业培育计划”、日本的“产业集群计划”、韩国的“创造性经济实施计划”、美国的“高科技发展政策”、欧盟的“2020战略”等都是在有目的性的指导下,进行的有效经验。

产业政策的不断调整和完善,也是一项长期任务。

政府应该对市场经济、产业转型、科技发展、社会环境等方面做出及时分析和协调,制定和实施相应的产业政策。

同时还要避免政策失误和制度上的漏洞,加强政策的监管和执行,使政策的效果更加明显和持久。

总结产业政策对于一个国家或地区的经济增长和社会发展具有重要的推动作用。

在产业政策制定和实施中,政府要注重市场机制和资源禀赋,重视结构性调整和实质性转型。

既要保护和促进企业的发展,也要避免其过度依赖政府和产业垄断。

实践上,需要加强政策调整和完善,加强政策的监管和执行,使政策的效果更加明显和持久。

产业政策的经济学原理产业政策是指政府为了促进特定产业的发展而采取的一系列政策措施。

在市场经济体系中,政府通过产业政策来引导和调整产业结构,促进经济增长和提高国民经济整体竞争力。

产业政策的制定和实施需要遵循一定的经济学原理,以确保政策的有效性和可持续性。

一、市场失灵与政府干预市场经济理论认为,市场是资源配置的最有效方式,通过供需关系自发形成价格机制,实现资源的有效配置。

然而,现实中存在市场失灵的情况,即市场无法有效配置资源,导致资源配置效率低下。

市场失灵的原因包括外部性、公共物品、信息不对称等。

在这种情况下,政府需要进行干预,通过产业政策来纠正市场失灵,促进资源的有效配置和产业的健康发展。

二、产业政策的目标产业政策的制定应当明确具体的目标,包括但不限于促进产业升级、提高产业竞争力、推动技术创新、扩大就业、促进经济增长等。

政府在制定产业政策时,需要根据不同产业的特点和发展阶段,确定相应的政策目标,并采取相应的政策措施来实现这些目标。

三、比较优势理论比较优势理论是国际贸易理论的基础之一,认为各国应当依据自身的比较优势来选择产业发展方向。

政府在制定产业政策时,应当充分考虑国家的比较优势,鼓励和支持具有竞争优势的产业,提高国家在国际市场上的竞争力。

同时,政府也可以通过产业政策来培育新的比较优势产业,推动产业结构的优化升级。

四、产业集群理论产业集群理论认为,同一产业内相关企业之间的集聚和互动会形成产业集群,促进产业的技术创新和经济增长。

政府可以通过产业政策来支持和发展产业集群,提高产业的集聚度和规模经济效应,促进产业链的完善和产业升级。

产业集群的形成有利于提高企业之间的合作与竞争,推动整个产业的发展。

五、技术创新与产业政策技术创新是推动产业发展和经济增长的重要动力,政府在制定产业政策时应当重视技术创新的支持和引导。

政府可以通过财政补贴、税收优惠、科研资助等方式来鼓励企业增加技术投入,提高技术创新能力。

同时,政府也可以通过产业政策来推动技术成果的转化和应用,促进产业的技术升级和转型发展。

高中政治产业政策

高中政治课程通常会涉及产业政策的学习,这包括国家对产业发展的指导和管理。

产业政策是国家为了促进经济增长、提高产业竞争力而采取的一系列措施和规划。

以下是高中政治课程中可能涉及的产业政策相关的内容:

1. 定义和概念:学生可能学到产业政策的基本概念,包括政府为了实现宏观经济目标而制定的一系列政策和计划。

2. 政府的角色:学生可能学到政府在产业政策中的角色,包括政策的制定、监管、引导和调控。

政府通过产业政策来影响国家经济结构和产业布局。

3. 主要内容:学生可能研究一些具体的产业政策,例如科技创新政策、战略性新兴产业发展政策、国际产业合作政策等。

了解这些政策的目的、实施手段和影响。

4. 影响因素:分析影响产业政策制定和实施的因素,包括国家的发展阶段、国际经济环境、科技水平等。

5. 案例分析:研究一些历史或当代的国家产业政策案例,例如中国的产业升级政策、日本的科技创新政策等。

分析这些案例的成功经验和挑战。

6. 可持续发展:引导学生思考产业政策与可持续发展的关系,包括环保产业政策、绿色发展等。

7. 批判性思考:鼓励学生进行批判性思考,评估产业政策的有效性、公平性,以及可能存在的问题和挑战。

这些是可能在高中政治课程中涉及的产业政策相关的一些内容。

具体的教学内容和深度可能会因不同学校、地区和教材而异。

产业发展理论什么是产业发展理论产业发展理论就是研究产业发展过程中的发展规律、发展周期、影响因素、产业转移、资源配置、发展政策等问题。

对产业发展规律的研究有利于决策部门根据产业发展各个不同阶段的发展规律采取不同的产业政策,也有利于企业根据这些规律采取相应的发展战略。

产业发展的理论回顾1.1 产业结构演变理论产业结构同经济发展相对应而不断变动,在产业高度方面不断由低级向较高级演进,在产业结构横向,联系方面不断由简单化向复杂化演进,这两方面的演进不断推动产业结构向合理化方向发展.(1)配第一克拉克定理配第一克拉克定理是科林·克拉克(C.Clark)于1940年在威廉·配第(WilliamPetty)关于国民收入与劳动力流动之间关系学说的基础上提出的.随着经济的发展,人均收入水平的提高劳动力首先由第一产业向第二产业转移;人均收入水平进一步提高时,劳动力便向第三产业转移;劳动力在第一产业的分布将减少,而在第二、第三产业中的分布将增加.人均收入水平越高的国家和地区,农业劳动力所占比重相对较小,而第二、三产业劳动力所占比重相对较大;反之,人均收入水平越低的国家和地区,农业劳动力所占比重相对较大,而第二、三产业劳动力所占比重则相对较小.(2)库兹涅茨法则库兹涅茨(Simon Kuznets)在配第一克拉克研究的基础上,通过对各国国民收入和劳动力在产业间分布结构的变化进行统计分析,得到新的理解与认识.基本内容是圆:①随着时间的推移,农业部门的国民收入在整个国民收入中的比重和农业劳动力在全部劳动力中的比重均处于不断下降之中;②工业部门的国民收入在整个国民收入中的比重大体上是上升的,但是,工业部门劳动力在全部劳动力中的比重则大体不变或略有上升;③服务部门的劳动力在全部劳动力中的比重基本上都是上升的,然而,它的国民收入在整个国民收入中的比重却不一定与劳动力的比重一样同步上升,综合地看,大体不变或略有上升.(3)技术升级与产业链延伸在没有新的产业形式出现的情况下,通过产业技术的不断升级而对传统产业进行改造,不断提升产业自身的质量,在某种程度上也算是一种产业升级.如用高新技术产业改造传统产业,可以催生出一些新的产业形态,如光学电子产业、汽车电子产业。