中国古代酒礼酒俗

- 格式:doc

- 大小:22.00 KB

- 文档页数:3

中国古代的酒漫谈中国古代酒文化——酒令漫谈中国古代酒文化——酒令酒令酒令也称行令饮酒,是酒席上饮酒时助兴劝饮的一种游戏。

通行情况是推一人为令官,余者听令,按一定的规则,或搳拳,或猜枚,或巧编文句,或进行其他游艺活动,负者、违令者、不能完成者,无罚饮,若遇同喜可庆之事项时,则共贺之,谓之劝饮,含奖勉之意。

相对地讲,酒令是一种公平的劝酒手段,可避免恃强凌弱,多人联手算计人的场院面,人们凭的是智慧和运气。

酒令是酒礼施行的重要手段。

酒令的产生可上溯到东周时代。

有一句成语叫“画蛇添足”,这个成语有一典故,《战国策·齐策二》云二“楚有祠者,赐其舍人卮酒。

舍人相谓曰:‘数人饮之不足,一人饮之有余;请画地为蛇,先成者饮酒。

’一人蛇先成,引酒且饮之;乃左手持卮,右手画蛇,曰:‘吾能为之中。

’未成,一人之蛇成,夺共卮曰:‘固无足,子安能为之足!’遂饮其酒。

为蛇足者,终亡其酒。

”这其实就是一则最古老的酒类故事。

《战国策》是西汉末齐向根据战国末年开始编定的有关游说之士言行和各种小册子总纂而成的,故此酒令的出现,中距今已有2100多年的功史。

据《韩诗外传》中记载:“齐桓公置酒令曰:‘后者罚一经程!’管仲后,当饮一经程(酒器),而弃其斗,曰;‘与其弃身,不宁弃酒乎’。

”齐桓公和管仲为东周初年人,这表明距令2600多年前已有了酒令的名称。

汉代,由于国家的统一,经济空前繁荣,人民过着安定的生活,饮酒行令之风开始盛行。

在东汉时期还出现了贾逵编纂的《酒令》专著。

酒令的真正兴盛在唐代,由于贞观之治,人民安居乐业,经济空前繁荣,后代流行的各种尖型的酒令,几乎都是在唐代形成的。

酒令的种众多,且各有特点,现分类中以简介。

(一)流觞传花类曲水流觞是古人所行的一种带有迷信色彩的饮酒娱乐活动。

我国古代最有名的流觞活动,要算公元353年3月3日在绍兴兰亭举行的一次。

大书法家王羲之与群贤聚会于九典水池之滨,各人在岸边择处席地而坐。

在水之上游放置一只酒杯,任其飘流曲转而下,酒杯停在谁的面前,谁就要取饮吟诗。

古代敬酒礼仪古代敬酒礼仪古代敬酒礼仪非常有讲究,大家需要认真了解一下具体的敬酒步骤!下面就由小编为你分享一下古代敬酒礼仪吧!古代敬酒礼仪1主人和宾客一起饮酒时,要相互跪拜。

晚辈在长辈面前饮酒,叫侍饮,通常要先行跪版拜礼,然后坐入次席。

长权辈命晚辈饮酒,晚辈才可举杯;长辈酒杯中的酒尚未饮完,晚辈也不能先饮尽。

古代饮酒的礼仪约有四步:拜、祭、啐、卒爵。

就是先作出拜的动作,表示敬意,接着把酒倒出一点在地上,祭谢大地生养之德;然后尝尝酒味,并加以赞扬令主人高兴;最后仰杯而尽。

在酒宴上,主人要向客人敬酒(叫酬),客人要回敬主人(叫酢),敬酒时还有说上几句敬酒辞。

客人之间相互也可敬酒(叫旅酬)。

有时还要依次向人敬酒(叫行酒)。

敬酒时,敬酒的人和被敬酒的人都要“避席”,起立。

普通敬酒以三杯为度。

中华民族的大家庭中的五十六个民族中,饮酒的习俗各民族都有独特的风格。

古人饮酒礼仪2古代客人之间相互交错敬酒叫旅酬,依次向入斟酒敬酒叫行酒。

敬人和被敬的,都要避席起立,席间往往有歌舞助兴。

这些古礼堪称源远流长,迄今不衰。

古人饮酒,就仪礼而言,约有四部曲:拜、祭、啐、卒爵。

就是先作出“拜”的操作表示敬意,接着把酒倒出一点在地上,以祭谢大地生养之德;然后尝尝酒味,啧啧称美,令主人高兴;最后仰杯而尽。

“卒爵”,也就是“干杯”,这是古人的礼。

因为古酒淡薄,干杯不算难事。

而干杯,今人每说先干为敬,但古人却是后干为敬。

礼记曲礼说“侍饮于长者”,“长者举未釂,少者不敢饮。

”意思是说陪侍尊长喝酒,尊长举杯未干,年少的就不敢喝。

而宾主之间,则是客客气气,有节有度;主人敬客人酒叫“酬”,客人回敬主人酒叫“酢”;敬酒时总要说句类似祝您长命百寿的话语,所以敬酒又叫“为寿”。

普通为寿以三杯为度。

礼记《玉藻》说,君子饮酒,饮了一杯,表情肃穆恭敬;饮了两杯,显得温雅有礼;饮了三杯,心情愉快而知进退。

这是筵席上礼节的分寸,因为如果酒过三巡犹然不止,量浅的人难免失态。

唐代喝酒礼仪唐代是中国历史上文化繁荣的时期,也是酒文化的兴盛时期。

在唐代,喝酒成为社交交流的一种重要方式,而酒具有一定的礼仪规范。

下面我们就来了解一下唐代喝酒的礼仪。

一、宾主分座在唐代的宴会上,宾主是通过坐卧的位置来区分的。

主人坐于宴席上首位,而宾客们则依次坐在主人的左右,位置的高低与宾客的身份和地位有关。

这样的座次安排体现了唐代社会等级观念的重要性,也体现了主人对宾客的尊重。

二、举杯敬酒在唐代,举杯敬酒是表示尊敬和友好的重要举动。

主人会首先举杯,然后宾客们依次举杯回敬。

在敬酒的过程中,可以说一些吉祥的话语,表达对宾客的祝福和美好的期望。

举杯敬酒是唐代宴会上重要的仪式,也是增进亲密关系的方式之一。

三、言谢退座唐代的宴会上,宾客在喝过酒之后,要向主人表示感谢,并退座离席。

主人也要表示谦虚,不断致谢。

这种言谢退座的礼仪体现了唐代人对待酒宴的态度,注重互相尊重和礼貌。

四、歌舞娱乐在唐代的宴会上,歌舞娱乐是不可或缺的一环。

宴会中常常有歌舞表演,以增加气氛和娱乐性。

歌舞表演的内容丰富多样,有吟诗作对、演唱歌曲、舞蹈等等,给宴会带来了欢乐和愉悦的氛围。

五、饮酒量宜在唐代的宴会上,饮酒的量是需要控制的。

唐代文人雅士以文学才情著称,他们注重品味和文化修养,因此在饮酒时往往有限制。

过量饮酒不仅会损害身体健康,也会影响文人的形象和风度。

因此,唐代人在喝酒时注重适量,以养生为重。

唐代喝酒礼仪注重宾主分座、举杯敬酒、言谢退座、歌舞娱乐和饮酒量宜等方面。

这些礼仪规范体现了唐代人对待酒宴的态度和懂得社交礼仪的素养。

唐代喝酒礼仪的传承和发扬,不仅让人们享受到美味的佳酿,也体现了唐代社会的风雅和人文精神。

愿我们能够从中汲取文化的营养,弘扬中华优秀传统文化。

古代饮酒礼仪在古代社会中,饮酒是一种重要的社交活动,也是表达友谊和尊重的方式。

古代饮酒礼仪有着严格的规定和仪式,下面将为大家介绍一些古代饮酒礼仪的相关内容。

一、宾主之分在古代的饮酒活动中,宾主之分非常重要。

宾客齐集时,主人要以身作则,率先举杯,然后让宾客依次举杯。

而宾客则要在主人举杯后立刻举杯回应,表示对主人的尊重和感激之情。

二、杯器之礼古代人对杯器的选择和使用也有讲究。

一般来说,宴会上使用的杯器要求精美,寓意吉祥。

在举杯时,要用右手拿杯,左手托底,以示尊重。

举杯时,要轻轻敲击杯口,表示敬意。

饮酒时,要小口喝,不可大口狂饮。

三、举杯致辞在古代的饮酒仪式中,举杯致辞也是必不可少的环节。

举杯致辞是表达自己感激之情、祝福之意的方式,也是宴席上的一种礼节。

举杯致辞要简洁、真诚,表达自己的心意,给予宾客以美好的祝福。

四、敬酒顺序在古代的饮酒礼仪中,敬酒的顺序也有着严格的规定。

一般来说,先敬上级或年长的长辈,再敬同辈,最后敬晚辈。

在敬酒时,要站起身来,向对方敬酒,并向对方敬酒时要低头表示敬意。

五、谢酒之礼在古代的饮酒礼仪中,谢酒也是一种重要的礼节。

当宾客敬酒时,主人要接过酒杯,示意不喝,然后举杯向宾客致谢。

宾客要表示谦虚,低头接过酒杯,表示对主人的尊重和感激之情。

六、饮酒量的控制古代人在饮酒时也有一套严格的控制饮酒量的规定。

一般来说,宴席上的酒量要适中,不可过度饮酒。

主人要关注宾客的饮酒情况,及时劝阻宾客过度饮酒,以免影响宴会的气氛和宾客的身体健康。

七、敬酒的禁忌在古代的饮酒礼仪中,也有一些禁忌需要遵守。

例如,不可用左手敬酒,不可碰杯时摇晃,不可把杯子放在桌子上等等。

违反这些禁忌会被认为是不尊重他人和不懂礼仪的表现。

八、饮酒的意义在古代,饮酒不仅是一种社交活动,更是表达情感和传递信息的方式。

通过饮酒,人们可以增进友谊,加强彼此之间的感情。

同时,饮酒还可以借机展示自己的修养和教养,彰显自己的身份和地位。

总结古代饮酒礼仪是古代社交文化的重要组成部分。

酒俗与酒礼酒俗和酒礼,是中国酒文化的重要内容。

酒俗是和酒的发明同时产生的,而且随着社会的不断发展而发展。

早在先秦时代,就出现过“酒人”和“酒正”一类的人,专门在日常生活和交际场所,负责理酒和分配酒.汉代以后,国家开始设置酒官,专门管理酒业和科税等业务。

这大约相当于今天的酒类管理和专卖机构,它们除经销酒类商品外,还起着协调生产与消费者之间关系的作用。

酒俗在民间的传承,具有浓厚的文化色彩和多种功能。

首先在酒的制作方面,各民族有自己独特的酿造方法和传统的饮酒习俗.中国云南的傈僳族喜欢制作和饮用米酒.每年到了秋收季节,家家户户都做好酿酒的准备。

造酒原料一般是玉米、高粱、稗子等,其中以稗子酒为最好。

酿酒方法是:先将用来造酒的粮食格碎,并加以蒸煮,然后投入酒药,罐装封存,数十天后,即可启封冲饮。

饮酒时,先将铁锅置于火塘之上,倒入事先兑好的温水,然后用木勺把罐里的酒糟舀入锅内,同温水搅拌,片刻之后,尝一尝,如味道和温度均可,就将水酒舀出过滤,盛入精制的竹木小酒杯中,供人品尝。

这种自制的水酒,度数不高,味道甘淳,饮用起来特别爽口。

在傈僳族生活中,如遇贵客来临或喜庆节日,常借酒对歌,并以舞蹈助兴,有时一饮数日不散。

有些地区,每当贵客来临时,还有饮“双人酒”的习俗。

即主人斟一碗酒,然后主客各伸出一只手,捧起酒碗,同时喝下这碗酒,表示两人亲密无间,情同手足.过去在签订盟约和结拜兄弟时,也使用这种最高礼节,这表现出傈僳族淳朴、豪放的民族性格。

佤族也喜欢自制自饮水酒,佤语称为“布来”。

在喜庆节日里,“水酒是不可缺少的佳品,饮酒时,先由寨子里德高望重的长者开杯,然后你一杯,我一杯的对饮,酒席上谈笑风生,还可引吭高歌,以示团结和兴旺.新疆哈萨克族牧民最喜欢饮用“马奶酒”。

这是一种由马奶经过发酵制成的酒,表面上看,虽和羊奶、牛奶无多大差别,但它有一股浓烈、醇厚的香味.每年的六月至九月,是哈萨克族牧人制作马奶酒的季节。

妇女们把刚刚挤来的马奶,倒入木桶和皮桶里,再用一种特制的工具在桶里上下搅动,使马奶提高温度,迅速发酵。

商朝的酒文化与饮酒习俗商代的酒文化与酒器演变商朝的酒文化与饮酒习俗商代的酒文化与酒器演变商朝作为中国历史上的第一个真正意义上的王朝,为我国的酒文化与饮酒习俗的发展奠定了基础。

而商代时期的酒文化与酒器演变也是商朝酒文化发展的一个缩影。

本文将从商朝的酒文化以及商代酒器演变的角度分析商朝时期的酒文化与饮酒习俗。

一、商朝的酒文化商朝时期的酒文化起源于殷商时期,由于当时酿酒技术的发展,酒开始进入了人们的生活。

在商朝的社会生活中,酒逐渐成为一种重要的社交和文化的象征,有力地促进了商朝社会的繁荣与发展。

1. 酒祭文化商朝时期,酒在祭祀活动中起到了至关重要的作用。

商代人对神灵的崇拜与敬畏,体现在丰富而庄重的祭祀活动中。

酒在祭祀活动中被视为一种神圣的物品,象征着与神灵之间的联系与交流。

商代的祭祀酒器较为雄伟精美,其中以青铜礼器中的酒器最为著名。

2. 饮酒礼仪商朝是我国文明的起源之一,礼仪文化在商朝时期得到了充分的发展与运用。

在商代的饮酒习俗中,饮酒的礼仪显得尤为重要。

商代人饮酒时常以贵族士大夫为主,他们在饮酒时,常常需要遵守一定的礼仪规范,例如敬酒、酒杯交错,向长者敬酒等,这些礼仪规范凝聚了商代人的道德观念与礼制原则。

二、商代的酒器演变商代的酒器演变是商朝酒文化发展的一部分重要内容。

酒器的演变不仅体现了商代人对酒文化的重视,也反映了当时社会经济发展水平的提高。

1. 早期酒器商代早期的酒器在形状上多以匜、觥、壶等器物为主。

匜是一种用来盛放酒的器皿,形状较为独特,呈椭圆形,用以收藏珍贵的美酒。

觥则是一种用于酒宴上的酒杯,它形似直立的角杯,通常由青铜制成。

壶则是一种用于盛放酒水的器皿,早期商代的壶多为简单的陶器。

这些早期的酒器在后来的商代时期逐渐发展壮大。

2. 中期酒器商代中期的酒器发展迅速,不仅数量增多,形状也更加丰富多样。

觥在商代中期得到了极大的发展,形状逐渐变得更加美观大方。

同时,商代中期的酒器开始出现青铜器的制作,青铜觥以及青铜壶成为当时流行的酒器。

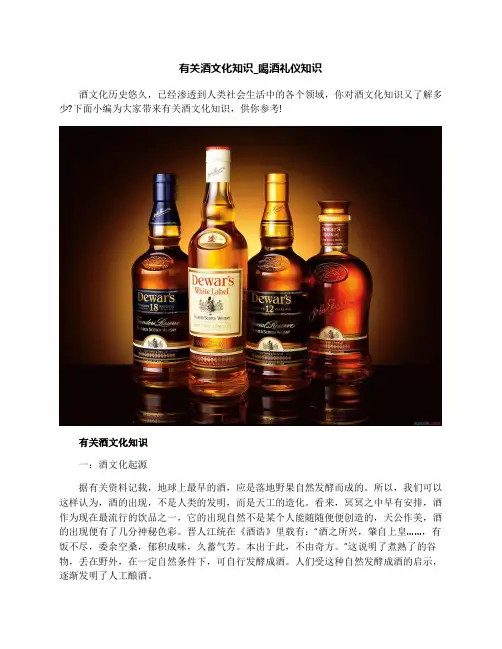

有关酒文化知识_喝酒礼仪知识酒文化历史悠久,已经渗透到人类社会生活中的各个领域,你对酒文化知识又了解多少?下面小编为大家带来有关酒文化知识,供你参考!有关酒文化知识一:酒文化起源据有关资料记载,地球上最早的酒,应是落地野果自然发酵而成的。

所以,我们可以这样认为,酒的出现,不是人类的发明,而是天工的造化。

看来,冥冥之中早有安排,酒作为现在最流行的饮品之一,它的出现自然不是某个人能随随便便创造的,天公作美,酒的出现便有了几分神秘色彩。

晋人江统在《酒诰》里载有:“酒之所兴,肇自上皇……,有饭不尽,委余空桑,郁积成味,久蓄气芳。

本出于此,不由奇方。

”这说明了煮熟了的谷物,丢在野外,在一定自然条件下,可自行发酵成酒。

人们受这种自然发酵成酒的启示,逐渐发明了人工酿酒。

二:酒礼习俗饮酒作为一种食的文化,在远古时代就形成了一很大家必须遵守的礼节。

有时这种礼节还非常繁琐。

但如果在一些重要的场合下不遵守,就有犯上作乱的嫌疑。

又因为饮酒过量,便不能自制,容易生乱,制定饮酒礼节就很重要。

明代的袁宏道,看到酒徒在饮酒时不遵守酒礼,深感长辈有责任,于是从古代的书籍中采集了大量的资料,专门写了一篇《觞政》。

这虽然是为饮酒行令者写的,但对于一般的饮酒者也有一定的意义。

我国古代饮酒有以下一些礼节:主人和宾客一起饮酒时,要相互跪拜。

晚辈在长辈面前饮酒,叫侍饮,通常要先行跪拜礼,然后坐入次席。

长辈命晚辈饮酒,晚辈才可举杯;长辈酒杯中的酒尚未饮完,晚辈也不能先饮尽。

古代饮酒的礼仪约有四步:拜、祭、啐、卒爵。

就是先作出拜的动作,表示敬意,接着把酒倒出一点在地上,祭谢大地生养之德;然后尝尝酒味,并加以赞扬令主人高兴;最后仰杯而尽。

在酒宴上,主人要向客人敬酒(叫酬),客人要回敬主人(叫酢),敬酒时还有说上几句敬酒辞。

客人之间相互也可敬酒(叫旅酬)。

有时还要依次向人敬酒(叫行酒)。

敬酒时,敬酒的人和被敬酒的人都要"避席",起立。

古代人的喝酒中国是酒文化王国。

自古以来,举凡年节吉日、婚丧嫁娶、庆生奠死、宴亲飨客、洗尘饯行等等,人们生活的方方面面、时时刻刻几乎都离不开酒。

饮酒,是古人日常生活的一项重要内容。

以下是店铺为你整理的古代人的喝酒相关知识,希望能帮到你。

古代人的喝酒1.祭祀日饮酒古代社会,祭祀是人们生活中的一件大事。

祭祀的内容颇多,如祭天地、山川、鬼神、祭社稷、祭祖先等等。

祭祀中常通过一定的仪式,将规定的酒食敬献给信仰和崇拜的对象。

上古酒未出现以前,祭祀往往用水、用血。

以水当酒,谓之"玄酒"。

古人学会酿酒后,才用酒来祭祀。

古人最初是用醇香的柜鬯酒来祭祀,后来又发展到五齐三酒等等。

开始的时候,酒是专门用来敬神祭祖的,《礼记·表记》云:"粢盛柜鬯,以事上帝。

"不论王家宗庙中的祭献,或是民间私家祀祖,祝祷以后必须以酒酹(1ei泪)地(手持杯盏,默念祷词,将酒先分倾三点,然后将余酒按半圆形撒于地上。

古人认为用酒在地上酹三点一长钩的"心"字形,表示心献之礼。

这一祭祀礼仪,后来逐渐扩大,形成了饮前必先酹酒的习惯。

这一习俗至今在蒙古、苗等民族中还极为盛行),经过这番仪式后,才能由与祭的人宴飨。

中国古代多有酒禁,而且礼法颇严。

特别是周代,饮酒是受到严格控制的。

但祭祀饮酒却是不受限制的,《酒诰》云:"祀兹酒"、"惟元酒",意思是说惟祭祀时可以饮酒。

所以古代较为盛大的宴饮场面多是在祭仪之后。

在古人祭天、祭社、祭祖、祭灶等祭祀活动中,祭社是最为隆重热烈的。

祭社就是祭社稷之神。

古人常以皇天后土并称,皇天指天神,后土指社神,也称土地神。

在社神中,以社稷为首,社代表土地神,稷代表谷神。

古人崇拜土地,因为人们赖以维生的是土地和五谷。

正如《白虎通义·社稷》所云:"人非土不立,非谷不食"。

所以,每年春天耕种以前,人们都要祈求社稷之神的保佑。

中国的酒文化知识简介中国自古以来就有着悠久的酒文化,在中国的饮食文化中,酒文化占据着非常重要的地位。

下面将简单介绍中国的酒文化知识,按类别进行划分。

一、酒的分类在中国,酒的种类非常丰富,常见的酒有白酒、黄酒、啤酒等。

1.白酒:白酒是中国最为著名的酒之一,主要分为四大酒类:茅台、五粮液、洋河和泸州老窖。

2.啤酒:啤酒是一种以麦芽和酵母为基础,用啤酒花进行调制的发酵酒,啤酒在中国是一种非常受欢迎的饮品。

3.黄酒:黄酒也是中国的传统酒类之一,通常是以北方的高粱为原料酿造而成的,是一种甜润的酒。

二、酒文化1.酒的礼仪:饮酒是中国文化的重要传统,也是中国饮食文化的重要组成部分。

在饮酒时,要注意以下几点:(1)敬酒:中国人有一种敬酒的传统,主人可以先端起酒杯,敬客人们一起举杯,不及时同座的要跟着举杯,做到一碗不落空。

(2)斟酒:中国人在斟酒时是要向前斟的,因为这种方法既可以表现出尊重,也可以避免剩余的酒滴到桌子上。

(3)喝酒:喝酒时候,不能一杯接一杯,要清着喝,不能溅丢,手中拿杯也要放平。

2.酒的文化活动:中国有很多的传统节日和庆典活动,其中一些庆典活动与酒文化有关,如:(1)春节:在中国的春节期间,饮酒是一种传统的庆祝方式。

吃饺子的时候,人们会喝一杯热腾腾的白酒,象征着新年的好兆头。

(2)中秋节:在中国的中秋节,人们会喝一种叫“桂花酒”的酒,这种酒富含丰富的营养,一饮就能使人充满力量和信心。

(3)宴席:在中国人们有很多的庆典宴席,如婚宴、寿宴、节日宴席等,都离不开酒。

酒是中国的传统饮品,代表了人们温情、欢乐和感恩的心情。

三、酒文化传统中国的酒文化已经有着悠久的历史传统,自古以来就有许多著名的酒文化个例,下面列举了其中一些:1.杯中漏:杯中漏将指同饮一杯酒的两人相互举杯,喝到一半自动转到对方的杯子里,寓意着友谊的升华。

2.斗酒诗:斗酒诗是古代的一种酒文化形式,意味着朋友们喝酒时互相娱乐,同时也决斗智慧的展现。

酒德与酒礼仪文化历史上,儒家思想被视为正统的治国安邦观,酒俗也受到儒家酒文化观的影响。

儒家讲究‘酒德’二字。

“酒德”一词,x,最早出现在《尚书》和《诗经》,意思是饮酒者要有德,不能像王那样“颠覆爵德,浪费在酒上”。

《尚书酒诰》中,儒家的酒德集中体现,即“只为祭祀而饮”(祭祀时才可饮);“无驿酒”(不要经常喝酒,平时少喝酒省吃俭用,生病时才喝);“举行集体喝酒”(禁止人们聚集喝酒);“不要放纵”(不要喝太多)。

儒家不反对喝酒,用酒祭神,为老人服务宾客,都是美德。

饮酒作为一种饮食文化,在古代已经形成了每个人都必须遵守的礼仪。

有时候这种礼仪很繁琐。

但是,如果你在一些重要的场合不遵守,你将被怀疑犯了叛乱罪。

因为喝多了,控制不住自己,容易闹事。

制定饮酒礼仪非常重要。

明代袁宏道见饮酒者饮酒不守酒礼,深感长辈的责任,于是从古籍中搜集了大量资料,专门写了一篇文章《觞政》。

虽然这是为喝酒的人写的,但对于普通的喝酒人也有一定的意义。

在中国古代,饮酒有以下礼仪:与主人和客人喝酒时,要互相鞠躬。

年轻一代在长辈面前喝酒,通常要先鞠躬,然后坐在第二个座位上。

只有长辈吩咐晚辈喝酒,晚辈才能举杯;长辈杯子里的酒还没喝完,晚辈不能先喝完。

古代饮酒礼仪大约有四步:拜、祭、吐、死。

首先做一个崇拜的手势,表示尊敬,然后在地上倒一点酒,为大地的肥沃之德献上感谢;然后品尝美酒,赞美它,让主人开心;x向后靠在杯子上。

宴会上,主人会向客人敬酒(称赏),客人也会回敬主人(称易),敬酒时还会说几句祝酒词。

客人之间还可以互相敬酒(称为旅游奖励)。

有时我不得不轮流向人们敬酒(称为走酒)。

敬酒时,敬酒人和被敬酒人都要“避开桌子”站起来。

普通吐司是三杯。

中华民族大家庭的56个民族中,除信仰伊斯兰教的回族人一般不喝酒外,其他民族都喝酒。

饮酒的习俗在各民族中都有自己独特的风格。

1。

古人宴饮礼仪知识有哪些_古代吃饭待客之礼中国素称“礼仪之邦”之称,“礼”在社会无时不在,出行有礼,坐卧有礼,宴饮有礼,婚丧有礼,寿诞有礼,祭祀有礼,征战有礼等等。

下面一起来看看小编为大家整理的古人宴饮礼仪知识,欢迎阅读,仅供参考。

中国古代传统宴饮知识筵席古人宴飨形式称作筵席,以铺在地上的坐具而得名。

所谓“筵”,就是铺在地上的苇蒲编织物,而“席”则是置在“筵”之上、质料更为细密的萑草编织物或皮料。

隆重的筵席周长有一丈六尺。

礼书说天子之席五重,诸侯之席三重,大夫再重。

考究的席以帛缀边。

座次秦汉,人们在读书、待客、饮宴等日常活动时,均席地而坐,其坐姿不是盘腿大坐,而是跽(jì),即双膝着地,脚底朝上,上身挺直,姿势像跪,但臀部是坐在脚跟上的,所以也称跪坐。

古人筵席席面一般是4人,一个方向一个人。

设在“堂”上的筵席比较正式,座次一般以南向为尊,故主宾座位在北,而主人、副宾、主方陪同座位则分别在东、南、西,西座为末座。

而设在“室”内的宴饮活动,带有因私性质,多以东向为尊,故主宾在西,而主人、副宾、主方陪同分别在北、南、东,东座为末座。

食前礼食前要“摄衽盥漱”。

摄衽是系好衣带,整好衣襟,衣冠整齐入席;盥漱是洗手漱口。

古之习惯,用手抓食,手宜洁净。

这既是卫生要求,也是一个人的修养所必须的。

直到今天,我们仍坚持饭前洗手,是与古礼一脉相承的。

摆食宴席上的食品摆放要遵循礼制。

官员、贵族享有特权,食品丰盛、摆放讲究,列鼎(煮食器物,三足两耳)而食,如诸侯用九鼎配八簋(guǐ,盛食器具,圆口两耳),卿和上大夫用七鼎配六簋等;还有“上大夫八豆(高座盘),下大夫六豆”等等。

古人与今人相同,惯用右手,所以就将胾(zì,肉块)、菜、羹、酒、醯(xī,醋)、酱等方便食用的东西放在右手边,而把殽(xiáo,带骨的肉)、脍、炙、葱、饭等相对麻烦一些的食品置于左手附近。

古人凭俎案而食,人各一份,与后世的合桌共餐不同,故“其设要方”,即食品摆置要方整。

中国古代宴饮礼仪在中国古代,饭、菜的食用有严格的规定,通过饮食礼仪来体现等级差别。

贫民的日常饭食以豆饭藿羹为主,“民之所食,大抵豆饭藿羹”,有菜肴二十余种。

下面店铺就为大家整理了关于中国古代宴饮礼仪,希望对你有用!中国古代宴饮礼仪《礼记·礼器》记载:“礼有以多为贵者,天子之豆二十有六,诸公十有六,诸侯十有二,上大夫八,下大夫六。

”而民间平民的饮食之礼则“乡饮酒之礼,六十者三豆,七十者四豆,八十者五豆,九十者六豆,所以明养老也”。

乡饮酒是乡人会聚饮酒之礼,在这种庆祝会上,最受尊敬的是长者。

作为汉族传统的古代宴饮礼仪,一般的程序是:主人折柬相邀,到期迎客于门外;客至,互致问候,延入客厅小坐,敬以茶点;导客入席,以左为上,是为首席。

席中座次,以左为首座,相对者为二座,首座之下为三座,二座之下为四座。

客人坐定,由主人敬酒让菜,客人以礼相谢。

宴毕,导客人客厅小坐,上茶,直至辞别。

席间斟酒上菜,也有一定的规程。

礼产生于饮食,同时又严格约束饮食活动。

不仅讲求饮食规格,而且对菜肴的摆放也有规则。

早在《礼记》中就有关于宴会食序的记载,先饮酒、再吃肉菜而后吃饭的程序与现在大致相同。

在有十六种菜肴的宴会上,菜肴分别排成四行,每行四个。

带骨菜肴放在主位左边,切的纯肉放在右边。

饭食靠在食者左方,羹汤则放在右方。

切细的和烧烤的肉类放远些,醋和酱类放近些。

葱等佐料放在旁边,酒浆等饮料和羹汤放在同一方向。

如果陈设干肉牛脯等,那就弯曲的在左,挺直的在右。

上菜时,要用右手握持,而托捧于左手上;上鱼肴时,如果是烧鱼,以鱼尾向着宾客;冬天鱼肚向着宾客的右方,夏天鱼脊向着宾客的右方。

宴会有献宾之礼:先由主人取酒爵到宾客席前请饮,称为“献”;次由宾客还敬,称为“酢”;再由主人把酒注入觯后,先自饮而后劝宾客随饮,称为“酬”,这样合称“一献之礼”。

在用饭过程中,也有陈一套繁文缛节。

《礼记·曲礼》记载:"共食不饱,共饭不泽手,毋抟饭,毋放饭,毋流兽,毋咤食,毋啮骨。

中国古代酒礼酒俗

在我国古代,酒被视为神圣的物质,酒的使用,更是庄严之事,非祀天地、祭宗庙、奉佳宾而不用,形成了远古酒事活动的俗尚和风格。

随酿酒业的普遍兴起,酒逐渐成为人们日常生活的用物,酒事活动也随之广泛,并逐渐程式化,形成较为系统的酒风俗习惯。

这些风俗习惯内容涉及人们生产、生活的许多方面,其形式生动活泼、姿态万千。

酒与民俗不可分。

诸如农事节庆、婚丧嫁娶、生期满日、庆功祭奠、奉迎宾客等民俗活动,酒都成为中心物质。

农事节庆时的祭拜庆典若无酒,缅情先祖、追求丰收富裕的情感就无以寄托;婚嫁之无酒,白头偕老、忠贞不二的爱情无以明誓;丧葬之无酒,后人忠孝之心无以表述;生宴之无酒,人生礼趣无以显示;饯行洗尘若无酒,壮士一去不复返的悲壮情怀无以倾述。

总之,无酒不成礼,无酒不成俗,离开了酒,民俗活动便无所依托。

早在夏、商、周三代,酒与人们的生活习俗、礼仪风尚就已紧密相连,并且公式化、系统化。

当时,曲蘖的使用,使酿酒业空前发展,社会重酒现象日甚。

反映在风俗民情、农事生产中的用酒活动非常广泛。

夏代,乡人于十月在地方学堂行饮酒礼:"九月肃霜,十月涤场,朋友斯飨,日杀羔羊,跻彼公堂,称彼兕觥,万寿无疆。

"(《诗经·七月(豳风)》)此诗描绘的是一幅先秦时期农村中乡饮的风俗画。

在开

镰收割、清理禾场、农事既毕以后,辛苦了一年的人们屠宰羔羊,来到乡间学堂,每人设酒两樽,请朋友共饮,并把牛角杯高高举起,相互祝愿,也预祝来年丰收大吉,生活富裕。

周代风俗礼仪中,就有冠、昏(婚)、丧、祭、乡、射、聘、朝八种,大多又酒冠其中,有声有色。

例如:男子年满二十要行冠礼,表示已成为成年人,在冠礼活动中,“嫡子醮用醴,庶子则用酒”(《中国文化史》),庆贺自己走向成熟。

此间无论是味菁的醴,还是味浓的酒,都成为祝福生命的圣水。

周代的婚姻习俗,已经走向规范化、程式化,由提亲到完婚,已形成系统,各个环节都有专门的讲究,男子若相中某一女子,必请媒提亲,女方应允后,仍有纳采、问名、纳吉等过程。

婚期至,“父醮而命之迎,子承命以往,执雁而入,奠雁稽首,出门乘车,以俟妇于门外,导妇而归,与妇同牢而食,合卺而饮。

”新婚夫妇共同食用祭祀后的肉食,共饮新婚水酒,以酒寄托白发到老的愿望。

周代时兴射礼,虽等级有三,但“凡射,皆三次,初射三耦射;再射三耦与众耦皆射;三射,则以乐节射,不胜者饮。

”酒在射礼中成为败者的惩罚之物,情趣无穷。

周代乡饮习俗,以乡大夫为主人,处士贤者为宾。

活动过程中,“凡宾,六十者坐,五十者立”。

饮酒,尤以年长者为优厚。

“六十者三豆,七十者四豆,八十者五豆,九十者六豆”。

其尊老敬老的民风在以酒为主体的民俗活动中有生动显现。

三代风俗礼制作为中国传统文化,它“集前古之大成,开后来之

改政”(《中国文化史》,传承沿袭,不少风俗现象仍保留至今,近现代民间习尚的婚礼酒、丧葬酒、月米酒、生期酒、节日酒、祭祀酒等等,都在周代风俗文化的“八礼”中寻到源。