1973年炉霍7_9级地震的地裂缝特征及地震成因的初步探讨

- 格式:pdf

- 大小:4.27 MB

- 文档页数:14

单新建,李建华,张桂芳.1997年玛尼7.9级地震的构造环境和地表破裂带特征.地球物理学报,2006,49(3):831~837Shan X J ,Li J H ,Zhang G F .The tectonic condition and the feature of surface rupture zone of the Mani earthquake (M s 7.9)in 1997.Chines e J .G eo phys .(in Chinese ),2006,49(3):831~8371997年玛尼7.9级地震的构造环境和地表破裂带特征单新建,李建华,张桂芳中国地震局地质研究所地震动力学国家重点实验室,北京 100029摘 要 1997年11月8日西藏玛尼7.9级地震发生在羌塘盆地北缘.本文利用LANDSAT 影像,研究地震的地质构造背景,研究表明玛尼7.9级地震发生在NEE 向玛尔盖茶卡—若拉错断裂带上,这是一条全新世明显活动的地壳深断裂.利用CBERS _1影像,研究地震地表破裂带的几何特征,100000分之一CBERS _1影像上由地震裂缝、地震陡坎和断塞塘组合显示的线性影像清楚地反映出地震地表主破裂带的形迹,可有效地进行破裂带的分段和长度量测.结果表明玛尼7.9级地震形成的地震地表主破裂带西起羌塘盆地北缘,绥加山南麓的白雪湖湖积平原上,向东延伸到双端湖西岸,长110km ,走向N70-80°E .可分为白雪湖—玛尔盖茶卡、玛尔盖茶卡—朝阳湖、朝阳湖—双端湖3段.多时相MSS 、TM 影像分析表明,1997年玛尼7.9级地震是先存地震地表破裂带再次破裂的结果.关键词 LANDSAT 影像,CBERS _1影像,玛尼7.9级地震,地震构造,地震地表破裂带文章编号 0001-5733(2006)03-00831-07中图分类号 P542收稿日期 2005-06-10,2005-11-21收修定稿基金项目 国家自然科学基金项目(40374013)资助.作者简介 单新建,男,1966年生,研究员,1999年在中国地震局地质研究所获博士学位,主要从事遥感地质,INSAR 技术应用,地表连续形变场与震源破裂特征等方面的研究工作.E -mail :xjs han @T he tectonic condition and the feature of surface rupture zoneof the Mani earthquake (M s 7.9)in 1997SHAN Xin -Jian ,LI Jian -Hua ,ZHANG Gui -FangState Ke y La bo r ato r y of Ea rth qu ake Dyna mi cs ,Ins titut e o f G eo lo gy ,Ch ina Ea rt hq ua ke Ad min ist ra tio n ,Beijin g 100029,Ch inaA bstract On Nove mber 8,1997,an M s =7.9earthquake occurred in Mani of Xizang autonomous region atthe northern edge of Qiangtang Basin .Qiangtang is an uninhabited region in northern Tibet where the climate is cold ,the air is thin ,and the field investigation condition is very arduous .LANDSAT images are used to study the geological and tectonic background of the earthquake .The result shows that the earthquake occurred in the NEE -striking Margai Caka -Rola Co rupture zone ,which is an active deep fault since the Holocene .CBERS -1images of 1 100000scale are used to study the geometric characteristics of surface rupture .The Mani surface rupture zone is sho wed as a linear feature c omposed of cracks ,uplifts ,and dammed pools ,which can be used to measure the length and mark off sections of the rupture .The result sho ws that the major surface rupture zone of the earthquake appears at the northern edge of Qiangtang Basin ,in the Baixue Lake plain at the southern foot of Suijia Mountain ,and extends eastward to the western bank of Shuangduan Lake .It is 110km long and trending N70-80°E .The surface rupture zone can be divided into 3sections :Baixue Lake -Margai Caka section ,Margai Caka -Chaoyang Lake section ,and Chaoyang La ke -Shuangduan Lake section .The analysis of multi -phase MSS and TM sho ws that the surface rupture is re -fracturing along an old fault .Keywords L ANDSAT images ,CBERS -1images ,Mani earthquake (M s 7.9),Earthquake tectonics ,Earthquake rupture zone第49卷第3期2006年5月地 球 物 理 学 报C HINESE JOURNAL OF GE OPHYSICSVol .49,No .3May ,20061 引 言 1997年11月8日,西藏玛尼发生7.9级地震,这是新中国成立以来,继1950年8月15日西藏察隅墨脱间8.6级地震,1951年11月18日西藏当雄8.0级地震相隔46年后,于20世纪末发生在中国大陆震级最大的地震.地震发生在西藏高原羌塘盆地北缘的玛尔盖茶卡—若拉错断裂上[1].羌塘地区,藏语指藏北高原无人居住的地方[2].羌塘盆地北为昆仑山,西为喀喇昆仑山,南为冈底斯—念青唐古拉山所包围,羌塘盆地是一个坚硬的地块,霜冻泥流特别强烈,是一片具有大量湖泊的丘陵性台原[3],平均海拔5000m左右,那里空气稀薄,气候寒冷,冻土厚达到70~80m[4].由于地震发生在藏北高原无人区,野外条件非常艰苦,地震发生至今,只有少数人进行过野外考察.玛尼7.9级地震形成了120km长的同震地表破裂带[5].利用合成孔径雷达干涉测量技术(D_ InSAR),获取地震地表破裂带长度有的为170km[6],有的为110km[7].查明玛尼7.9级地震发生的地质构造环境,研究玛尼地震形成的地震破裂带组合类型和破裂带的规模,对研究我国板块内部地震的成因和强震活动的趋势有重要的意义.本文运用LANDSAT(陆地卫星)影像,研究地震发生的构造环境;运用CBERS_1(中巴资源1号卫星)影像,研究地震地表破裂带特征,将大量艰苦的野外工作移至室内,不但大大减轻了劳动强度,而且扩大了视野,便于观察难以足及地区的地表破裂现象.另外, LANDSAT影像具有多时相的优点,进行对比研究,有利于全面、正确认识地震地表破裂特征.2 地震构造环境 青藏高原是印度板块和欧亚板块陆-陆碰撞,由不同地质发育历史的6个地块拼合而成[2,8].大约45Ma前后,印度板块向欧亚板块俯冲,在浅层表现为青藏高原内部和碰撞边界附近地表岩层褶皱和逆冲推覆,在深层表现出双层或多层地壳结构,地壳厚度达70~75km,且伴随地壳缩短过程发生岩浆活动和地壳块体向北推移.随着印度板块向北推挤,青藏高原地壳加厚和抬升隆起[9].抬升隆起的速度是不均匀的,35~5.3Ma为缓慢抬升阶段,上新世早期青藏高原的海拔高度不超过1000m,平均速率小于1mm a.青藏高原快速抬升、形成现今高原面貌的构造作用发生在5.3Ma以后[9].裂变径迹测定结果为: 3Ma时抬升速率为1~2mm a,2Ma时为2~7mm a, 1Ma以来为10~30mm a[10].随着青藏高原持续地挤压缩短和抬升隆起,自中新世以来表现为地壳物质向东的侧向挤出(侧向逃逸).研究表明,青藏高原近东西向断裂,由挤压逆冲转变为走滑的时间大致在第三纪末-第四纪初.分隔青藏高原6个地块的5条深断裂或古缝合带分布特征为:南部雅鲁藏布江断裂带、喀喇昆仑—嘉黎断裂带2条东西向构造最新活动均为右旋,而北部金沙江—鲜水河断裂带、昆仑山南缘断裂带和祁连—海原断裂带3条近东西向构造均为左旋,表明夹持其间的羌塘块体被向东挤出[9].通过卫星影像精细判读,发现羌塘地块存在大量第四纪活动构造,1997年11月8日玛尼7.9级地震就发生在羌塘地块北缘、全新世活动明显的玛尔盖茶卡—若拉断错断裂带上[1].根据MSS和TM影像分析,由断续的陡崖、清晰的线性刻蚀地貌显示的线性影像,反映出玛尔盖茶卡—若拉断裂的形迹为走向80°,长235km.根据影像的几何特征和形态特征,将断裂分为3段:西段为长条形残山和断续的陡崖显示的线性影像,反映出断裂的形迹(图1).断裂西起大横山北麓的丰裕滩(86°12′E,35°05′N),东至白雪湖畔(86°37′E, 35°07′N),走向80°,长38km.可进一步分为雁行排列的3个支段.断裂控制白雪湖发育,根据反映断裂的陡崖地貌形态推测,断裂在第四纪晚期有明显活动.中段为清晰的线性刻蚀陡崖和沟槽显示的线性影像,反映出断裂的形迹.断裂西起绥加山南麓的玛尔盖茶卡湖西北缘(86°37′E,35°09′N),向东经花石山、双石梁南麓,东止玉帽山西南麓(87°52′E,35°20′N),走向80°,长116km.流经断裂带的水系发生牵引,断裂显示左行平移性质.在全新世地层覆盖的现代湖泊、沼泽地区,遥感影像上表现出清晰的线性刻蚀地貌形迹,表明现今断裂仍在强烈活动.沿断裂1973年发生7.3级地震,1997年发生7.9级地震[11],是断裂最新活动的反映.东段为截然不同地貌相接表现的陡崖和沟槽地貌显示的线性影像,反映出断裂的形迹.断裂西起玉帽山西南麓(87°52′E,35°20′N),向东经若拉错,沿若拉日岗日山北麓延伸至映月湖畔(88°44′E,35°21′N),走向90°,长81km.断裂控制若拉错地堑的发育,一系列经过玉帽山、若拉日岗日山前缘陡崖的沟谷发生同步扭曲,断裂显示左行平移性质,断裂在全新世有明显活动.832地球物理学报(Chinese J.Geophys.)49卷 图1 玛尼7.9级地震构造环境1活动断层Active fault;2走滑断层Trans lation fault;3正断层Normal fault;4M7.0~7.9;5M6.0~6.9;6M5.0~5.9;7M4.7~4.9;8玛尼地震及余震Mani earthquake and after s hock.Fig.1 The tectonic background of Mani M s=7.9earthquake玛尔盖茶卡—若拉错断裂沿莫霍面68km等深线展布,布格重力(-540×10-5m s2)位于低异常梯度带边缘[12].沿断裂分布华力西期-印支期蛇绿岩和燕山期闪长岩,表明是一条长期活动的地壳深断裂.3 地震地表破裂特征 我们选用CBERS_1影像(分辨率为19.5m)分析玛尼7.9级地震地表破裂带形迹.高分辨率25000分之一SPOT影像,能反映出地震地表破裂带的形迹[13,14].CBER S_1谱段选择与L ANDSAT_3相近,空间分辨率与SPOT_5相近,可满足1∶100000影像图的制作要求,最大获得1∶50000影像图.在100000分之一影像上,白雪皑皑的山峰,阴阳分明的小山梁,形迹清晰的水文网,色调均匀倾斜的冰水冲积湖积平原一目了然.并能清楚地识别出白色迹线反映的地震裂缝、色调差异显示的线性影像反映的地震陡坎、积水的断塞塘等地震地表破裂带的形迹.但是,由于分辨率和比例尺的关系,不能反映破裂带的细部结构和精细的运动特征,也反映不出一些规模较小的地震裂缝、地震陡坎、地震鼓包和震陷等地震形变遗迹,CB ER S_1影像反映的是地震地表主破裂带的形迹.运用1∶100000CBERS_1影像能有效地进行地震地表破裂带长度量测和分段研究.根据CBERS_1影像分析,1997年玛尼7.9级地震形成的地震主破裂带具有明显的分段特征.根据CBERS_1影像上反映的地震地表破裂带的几何特征和形态特征,将地震地表主破裂带分成了3段: 3.1 白雪湖—玛尔盖茶卡湖段在100000分之一CBERS_1影像上,位于绥加山南麓的湖积平原,由白色迹线显示笔直的影像反映出地震地表主破裂带的形迹,西起白雪湖西南端(86°29.541′E,35°5.607′N),东至玛尔盖茶卡湖东北端(86°49.055′E,35°11.341′N),走向70°,长31km(图2).白雪湖8km地段,反映破裂带的影像比较隐晦,玛尔盖茶卡湖北缘23km地段影像清晰.破裂带主体位于最新冰湖沉积的粉砂、粘土及含细小砾石、未固结成岩的湖积平原上[15].仔细观察,白色迹线表现为左阶雁列式.主破裂带由一系列走向北东东的左旋剪切裂缝、北东向左旋张剪裂缝斜列而成[5](图3a),破裂带局部段落位于湖积平原后缘,与绥加山南缘的玛尔盖茶卡—若拉错断裂重叠.影像图上可以见到5个规模达1km2的冰水冲积扇.流经断裂带的一系列水系发生同步扭曲,用刻度放大镜量测, 100000分之一影像上能精确到20m,并估算到2m幅值.量测3条近10km长水系,分别左旋扭曲452, 484m和542m,这些近10km长的水系常年流水,应属3级水系,形成于晚更新世中期[12];这些地区平均滑动速率为9.04,9.68和10.84mm a,属AA级活动断层[16].由于印度板块向北推移,与欧亚板块陆833 3期单新建等:1997年玛尼7.9级地震的构造环境和地表破裂带特征图2 玛尼7.9级地震地表破裂带1地震地表破裂带The earthquake surface rupture zone;2震中Epicenter.Fig.2 The s urface rupture zone of Mani M s=7.9earthquake陆碰撞,青藏块体目前大约以38.6mm a速度向北东36°方向移动,这是造成分割块体间断裂活动的主要力源[17,18].3.2 玛尔盖茶卡—朝阳湖段由顺直的地震陡坎、地震裂缝和断塞塘组合显示的线性影像反映出地震地表主破裂带的形迹(图3b).破裂带西起玛尔盖茶卡湖东北角(86°49.121′E, 35°11.412′N),东止朝阳湖南岸(87°13.649′E,35°14.308′N),走向80°,长38km,地震地表破裂带与玛尔盖茶卡—若拉错断裂重叠.在玛尔盖查卡东北,沿地震地表破裂带分布长9km,宽200~300m的三叠系变质砂岩、火山岩、灰岩基岩残山.位于86°55.751′E,35°11.939′N顺直的陡坎堵塞绥加山、常雾梁南麓向南汇集的冰雪融化水流,形成直径达200m 的断塞塘.位于87°00′E以东,长20.5km区段,由色调差异显示的地震陡坎、白色迹线显示的地震裂缝组合的地震地表主破裂带形迹相当清晰.常雾梁南麓,破裂带发育在晚更新统-全新统形成的冰湖沉积的粉砂、粘土及含细小砾石未固结成岩的湖积平原上.一系列大致平行的北西-南东流向的沟谷流至主破裂带,成为断头沟,反映出南盘向北逆冲的形迹.北盘一系列的沟谷向南东呈肘状拐弯,沟谷发生牵引,显示出破裂带左行逆走滑性质.3.3 朝阳湖—双端湖段由白色迹线显示的地震裂缝、截然不同地貌相接显示的地震陡坎组合的线性影像清楚地反映出地震地表破裂带的形迹.地震破裂带西起朝阳湖南岸(87°13.715′E,35°14.177′N),向东经双石梁延伸至双端湖西岸(87°40.476′E,35°17.616′N),走向80°,长41km.地震地表破裂带发育在晚更新统-全新统冰湖沉积的亚粘土砾石层上,破裂带紧挨玛尔盖茶卡—若拉错断裂.朝阳湖东南地震地表破裂带沿劈开的双石梁小山梁延伸,表现出清晰的线性刻蚀地貌形态(图3c).沿双石梁南侧,长达5~6km顺直的地震陡坎,清楚地反映出地震地表破裂带的形迹.位于87°26.902′E,35°15.694′N,地震陡坎堵塞双石梁向北汇集的冰雪融化水流形成断塞塘.地震断层面向南陡倾,近于直立,南盘存在向北逆冲的分量[17].从双石梁往北注入朝阳湖的一系列水系,发生向西同步扭曲,破裂带显示左行逆走滑性质.综上所述,1997年玛尼7.9级地震地表破裂带由地震裂缝、地震陡坎、断塞塘组成,走向70°~80°,长110km,分为3段,并呈左阶雁形排列.玛尼7.9级地震的最佳双力偶解参数应力场的P轴和T轴以水平为主,T轴方位角122°,倾角23°; P轴方位角29°,倾角7°.两组断层面解分别为:节面Ⅰ,走向250°,倾角88°,滑动角19°;节面Ⅱ,走向159°,倾角71°,滑动角178°[11],玛尼7.9级地震形成的地表破裂带与节面Ⅰ走向一致.玛尼7.9级地震发生后,中国地震台网测定的51次M L≥3.0级余震主要分布在与节面Ⅰ走向一致的北东东向的断裂带上.由此可见,玛尼7.9级地震发震断层是北东东向玛尔盖茶卡—若拉错断裂,其倾角较陡,以左旋走滑为主.从沿断裂带的地震分布来看,破裂是自西向东发展的.4 多分辨率多时相遥感影像对比分析 遥感技术的优势之一是利用多时相影像,可以重现震前面貌,这对进行地震地表破裂带对比研究834地球物理学报(Chinese J.Geophys.)49卷 图3 CBERS_1影像和TM影像(a)玛尼地震后,位于玛尔盖茶卡湖北缘由白色迹线(aa')反映的地表主破裂带呈左阶雁行分布;(b)玛尔盖茶卡湖东北由地震陡坎、地震裂缝和断塞塘组合的线性影像(bb')反映的地震地表主破裂带;(c)朝阳湖东南地震地表破裂带(cc')沿劈开的小山梁表现出清晰的线性刻蚀地貌;(d)玛尼地震前,位于玛尔盖茶卡北缘,由断续的白色迹线(dd')显示的地震地表破裂带.Fig.3 Image of CBERS_1and TM(a)On the north bank of Margai Caka lake,the white linear trace(aa′)reflects the main rupture dis tributingin left-step alignment after mani earthquake;(b)On the northeas t bank of M argai Caka lake,the linear image(bb′)compos ing of seis mic scarp,fracture and dammed-pond s hows the surface main rupture;(c)On thes outheast bank of Margai Caka lake,It dis plays the linear erosion landform that t he rupture zone(cc')s plits theridge;(d)Reflecting the rupture zone figure by the white linear image(dd')north to the Margai Caka faultbefore Mani earthquake.十分重要.我们仔细分析了玛尼地区多时相MSS、TM、ET M影像.1991年11月6日玛尼7.9级地震前的TM影像上,玛尔盖茶卡湖西北角,在冰水沉积的湖积平原上,由断续的雁行排列的白色迹线显示的线性影像反映出地震地表破裂的形迹,走向70°(图3d).在震后CBERS_1影像上,玛尔盖茶卡湖积平原上由白色迹线显示的地震破裂向东北方向扩展,表现出清晰的线性影像(图3a).震前TM影像上,玛尔835 3期单新建等:1997年玛尼7.9级地震的构造环境和地表破裂带特征盖茶卡湖—朝阳湖一带,由地震陡坎、地震裂缝、断塞塘组合的线性影像反映的地震地表破裂与震后CBERS_1影像上反映的地震破裂大体一致,只是断塞塘规模略小一些.震前TM影像上,朝阳湖南岸,由白色迹线显示的地震裂缝、由色调差异显示的地震陡坎组合的地震地表破裂带与震后CBERS_1影像反映的地震地表破裂带完全一致.在1973年1月2日50万分之一玛尼幅MSS影像上,玛尔盖茶卡—朝阳湖一带由白色迹线显示的地震裂缝、由色调差异显示的地震陡坎组合的地震地表破裂带,与CBERS_1影像上见到的地震地表破裂带大体相同.因此我们在CBER S_1影像上见到的地震地表破裂带,是先存破裂带再次破裂形成的地震破裂带.青藏高原羌塘地区有地震记载的历史很短,20世纪60年代中期,该地区地震记录日趋完善,1973年沿玛尔盖茶卡—若拉错断裂发生申扎俄久多7.3级地震,1985年以后4.7级以上地震活动不断发生,表明玛尔盖茶卡—若拉错断裂一直在活动.1997年发生玛尼7.9级地震,与1973年的7.3级地震时间上相隔24年,距离上相距70km(图1).从多时相影像分析可知,这两次地震前地震破裂带已经存在,这是一条新近时期形成的、1973年、1997年再次破裂叠加的地震地表破裂带.5 结 语 19.5m分辨率CB ER S_1影像能反映出地震地表主破裂带的形迹,可有效地进行地震破裂带长度量测及分段研究.选用CBER S_1影像能达到与SPOT_ 3、LANDSAT_5影像同样的效果,但费用大为降低. 1997年玛尼7.9级地震是20世纪末发生在我国大陆震级最大的地震.地震发生在青藏高原北部玛尔盖茶卡—若拉错断裂上,流经断裂带的一系列水系发生同步扭曲,断裂显示左旋平移性质,平均滑动速率为9.04~10.84mm a,属AA级活断层.通过震前多时相影像对比研究,发现1973年申扎俄久多7.3级地震,1997年玛尼7.9级地震前已经存在一条地震破裂带,目前所见的是一条叠置在先存破裂带上的地震地表破裂带.参考文献(Refer ences)[1] 李建华.利用卫星图像研究西藏羌塘及邻区的断裂活动性.地震地质,1998,20(3):201~207 Li J H.A s tudy on fault activity of Qiangtang and its neighboringareas in Xizang(Tibet)by using Lands at images.Seismology andG eol ogy(in Chinese),1998,20(3):201~207[2] 中国科学院青藏高原综合考察队.青藏高原地质构造.北京:科学出版社,1982 The Integrated Survey Group of Qinghai_Xizang Plateau,CAS.The Geological Structure of Qinghai_Xizang Plateau(in Chines e).Beijing:Science Press,1982[3] 中国科学院地理研究所地貌研究室.中国地貌图片集.北京:商务印书馆,1963 Geomorphic Division of Institute of Geography,CAS.The Geomorphic Atlas of China.Beijing:The Commercial Press,1963 [4] 中国科学院《中国自然地理编辑委员会》.中国自然地理地貌.北京:科学出版社,1980 The Editorial Co mmittee of Physical Geography of China,CAS.The Phys ical Geography and Geomorphology of China.Beijing:SciencePress,1980[5] 徐锡伟.藏北玛尼地震科学考察.见:刘玉辰主编,1999中国地震年鉴.北京:地震出版社,2000.327~329 Xu X W.Science investigati on in Mani earthquake,North Tibet.In: Liu Y C ed.1999China Earthquake Yearbook.Beij ing:Seis mological Press,2000.327~329[6] Peltzer G,Crampe F,King G,et al.Evidence of nonlinear elasticityof the crust from the M w7.6Mani(Tibet)earthquake.Science,1999,286:272~276[7] 单新建,马 瑾,王长林等.利用差分干涉雷达测量技术(D-InSAR)提取同震形变场.地震学报,2002,24(4):413~420 Shan X J,Ma J,Wang C L,et al.Extracting coseis mic deformation of the1997Mani earthquake with differential interferometric SAR.Acta Seis mologic a Sinica(in Chinese),2002,24(4):413~420 [8] 汪一鹏.青藏高原活动构造基本特征.见:马宗晋,汪一鹏,张燕平主编,青藏高原岩石圈现今变动与动力学.北京:地震出版社,2001 Wang Y P.Principal features of the active tectonics in Qinghai_ Xiz ang Plateau.In:M a Z J,Wang Y P,Zhang Y P,et al.eds.Study on the Recent Deformation and D ynamics of the Lithosphere ofQinghai_Xizang Plateau.Beijing:Seis mological Press,2001[9] 马宗晋,张家声,汪一鹏.青藏高原三维变形运动学的时段划分和新构造分区.地质学报,1998,72(3):211~227 Ma Z J,Zhang J S,Wang Y P.The3_D deformational movement epis odes and neotectonic domains in the Qinghai_Tibet pl ateau.ActaG eol ogica Sinic a(in Chinese),1998,72(3):211~227[10] 钟大赉,丁 林.青藏高原的隆起过程及其机制探讨.中国科学(D辑),1996,26(4):369~379 Zhong D L,Ding L.R ising proces ss of the Qinghai_Xizang(Tibet) Plateau and its mechanis m.Science in C hina(Seri.D)(inChines e),1996,26(4):369~379[11] 许力生,陈运泰.1997年中国西藏玛尼7.9级地震的时空破裂过程.地震学报,1999,21(5):449~459 Xu L S,Chen Y T.Tempo_spatial rupture proces s of the1997Mani, Tibet.China earthquake of M s7.9.Acta Se ismologica Sinic a(inChines e),1999,21(5):449~459[12] 青海省地震局,中国地震局地壳应力研究所.东昆仑活动断裂836地球物理学报(Chinese J.Geophys.)49卷 带.北京:地震出版社,1999 Seis mological Bureau of Qinghai Province,Institute of Crus tal Dynamics,China Earthquake Administration.The Active EastKunlun Fault Zone(in Chinese).Beijing:Seis mological Press,1999[13] 单新建,李建华,马 超.昆仑山口西M s8.1级地震地表破裂带高分辩率卫星影像特征研究.地球物理学报,2005,48(2):321~326 Shan X J,Li J H,M a C.St udy on the feature of surface rupture zone of the wes t of Kunluns han pass earthquake(M s8.1)with high spatialresolution satellite images.C hine se J.Ge ophys.(in Chinese),2005,48(2):321~326[14] 赵政璋,李永铁,叶和飞等.青藏高原羌塘盆地石油地质.北京:科学出版社,2001 Zhao Z Z,Li Y T,Ye H F,et al.Petroleum Geology of Qiangtang Basin in Qinghai_Xiz ang Plateau(in Chines e).Beijing:S ciencePress,2001[15] 日本活断层研究会.日本の活断层-分布图と资料.日本:东京大学出版社.1980 Japanes e Active Fault Research Societ y.Japanes e Active Fault_Dis tribution Map.Japan:Univers it y of Tokyo Press,1980[16] 吴功建,高 锐,余钦范等.青藏高原“亚东-格尔木地学断面”综合地球物理调查与研究.地球物理学报,1991,34(5):552~562 Wu G J,Gao R,Y u Q F,et al.Integrated inves tigations of the Qinghai_Tibet pl ateau along the Y adong_Golmud geos ciencestransects.Chines e J.G eophys.(in Chinese),1991,34(5):552~562[17] 曾融生,丁志峰,吴庆举.喜马拉雅-祁连山地壳构造与大陆-大陆碰撞过程.地球物理学报,1998,41(1):49~60 Zeng R S,D ing Z F,Wu Q J.The crus tal structures from Himalaya to Qilian and its i mpl ications for continent_continent collision process.Chines e J.Ge ophys(in Chines e),1998,41(1):49~60[18] 刘经南,许才军,宋成骅等.青藏高原中东部地壳运动的GP S测量分析.地球物理学报,1998,41(4):518~523 Liu J N,Xu C J,Song C H,et al.Study of the crus tal movement in the middle east region Qinghai_X iz ang pl ateau with GP Smeasurements.Chines e J.G eophys.(in Chinese),1998,41(4):518~523(本文编辑 胡素芳)837 3期单新建等:1997年玛尼7.9级地震的构造环境和地表破裂带特征。

炉霍地震遗迹特征、空间分布规律及科学价值李忠东;高竹军【摘要】炉霍位于四川西北部的鲜水河断裂带,历史上曾发生多次大地震,最近一次为1973年2月6日发生的7.9级大地震.本文在文献查阅基础上,对炉霍县历次地震遗迹下的断陷盆地、地裂缝、地鼓包等地震遗迹进行了系列调查,总结研究了地震遗迹的类型、规模、特征、空间分布等规律,浅析了炉霍地震遗迹的科学价值与研究意义.【期刊名称】《四川地质学报》【年(卷),期】2016(036)002【总页数】4页(P213-216)【关键词】鲜水河断裂带;地震遗迹;科学价值;炉霍【作者】李忠东;高竹军【作者单位】四川省地矿局物探队,成都610072;四川省地矿局物探队,成都610072【正文语种】中文【中图分类】P52炉霍位于扬子准地台西部边缘,“康滇地轴”南北向构造的北段,鲜水河—折多山褶断构造带上。

主要出露地层有四套,由新至老分别是第四系、古近系(下第三系)、三叠系和二叠系上统。

炉霍断裂带北西起于甘孜县东谷区的卡苏,向南东经炉霍县的朱倭、旦都、县城、虾拉沱到仁达乡的占堆,全长90km,它是鲜水河断裂带最北西的一条次级剪切断裂带。

其发育于二叠系石灰岩与三叠系砂板岩之中,断裂总体走向北西45°,与地层走向呈斜切关系,其夹角小于30°,愈靠近断面夹角愈小,甚至地层走向与断裂走向近于平行,显示出强烈的区域挤压特征。

现今,沿鲜水河河谷的整个断裂带几乎全为第四系所覆盖,在老的破裂基础上,发生多次强烈活动,至今仍在活动,切断上覆所有地质体呈左旋扭动。

整条断裂又由19条2~20km的,更次级剪切级破裂组成左旋右阶羽列组合,次级破裂又由十余米到百余米三级剪切破裂组成左旋右阶羽列或雁列(图1)。

2.1 历次地震概况炉霍地震发生在鲜水河地震带上,据历史记载(表1),从公元前30年到这次地震前,鲜水河地震带共发生了7级以上地震3次,6~7级地震13次,是我国地震活动最强烈的地震带。

李四光预测四大地震带新中国初期,李四光预测中国60年内将有4次特大地震,预测地点分别是在唐山,台湾,四川,现在以上三个地方都应验了,还有一个地方没有发生,就是在福建。

在这次地震中,我们流了太多的鲜血和眼泪,我希望悲剧不要再重演,至少把伤害降到最低最低。

因此,我倡议所有看到这个留言的同学都可以自己去查一查防震防台的一些方法和措施,并向家里和周围的人宣传。

不管这个预言是真是假,福建总是发生台风和地震总是真的吧!我们大家一起努力,为了我们的生命。

谢谢大家了,也请大家转发一下,希望我们都行动起来!? ?? ?? ?真正的是:李四光预言的是四大地震带而不是四个城市。

借此机会向你介绍一下四大地震带,李四光说的四大地震带是哪四大地震?我国有四大地震带,它们是:1,东南部的台湾和福建沿海;2,华北的太行山沿线和京津唐地区;3,西南青藏高原和它边缘的四川,云南两省西部;4,西部的新疆,甘肃和宁夏。

地质学家李四光预测的地震带是哪些?我国的地震活动主要分布在五个地区的23条地震带上。

这五个地区是:①台湾省及其附近海域;②西南地区,主要是西藏、四川西部和云南中西部;③西北地区,主要在甘肃河西走廊、青海、宁夏、天山南北麓;④华北地区,主要在太行山两侧、汾渭河谷、阴山-燕山一带、山东中部和渤海湾;⑤东南沿海的广东、福建等地。

我国的台湾省位于环太平洋地震带上,西藏、新疆、云南、四川、青海等省区位于喜马拉雅-地中海地震带上,其他省区处于相关的地震带上。

中国地震主要分布在五个区域:台湾地区、西南地区、西北地区、华北地区、东南沿海地区和23条地震带上。

“华北地震区”。

包括河北、河南、山东、内蒙古、山西、陕西、宁夏、江苏、安徽等省的全部或部分地区。

在五个地震区中,它的地震强度和频度仅次于“青藏高原地震区”,位居全国第二。

由于首都圈位于这个地区内,所以格外引人关注。

据统计,该地区有据可查的8 级地震曾发生过5次;7-7.9级地震曾发生过18次。

地震现象的电本质摘要:地球内部的高温熔岩和较冷的地壳之间必然产生“温差电势”,在地壳下面的低温层面上会形成强负电场,其“感应作用”会使地壳中产生局部电场,电场间的剧烈放电现象造成了地震。

关键词:地震光地震成因温差电场地下雷电验证引言多年来,关于地震的成因一直是争论不休的问题,现代科学界普遍接受的假说是“地层断裂说”,但是,这种假说并不能指导人类对地震实施有效的预测,而且,对强震伴生的“天气异常”、“电磁异常”、“地震光”等许多怪异现象也无法合理解释,更不能合理解释有的大地震发生后出现的多达几千次的“余震”。

众所周知,要想在地层中“制造”出一次普通的“人工地震”,需要引爆一颗当量很大的核弹。

“地层断裂”并不能提供足够的势能和动能,根本不可能引发“强烈地震”。

1、地震前的怪现象1.1 神秘地震光世界上发生的许多地震都伴随地震光产生,1966年前苏联塔什干地区发生地震,1975年中国海城、营口地区发生的7.3级地震,1976年中国唐山大地震,都发现了地震光,近处可见一道道长的白色光带,远处则见到红、黄、蓝、白、紫的闪光。

这种神秘的闪光究竟如何产生的,一直是地震学的未解之谜。

加利福尼亚大学物理学家弗里德曼〃弗罗因德(Friedman Freund)认为:在地震前形成的巨大压力导致火成岩暂时成为“P形”半导体,它们包含能传导电荷的“空穴”,由于挤压过程导致岩石中“过氧族”物质的电离,一些电荷将会达到岩石表面,是这些电荷的聚集,产生了奇怪的发光现象。

尽管这一假说成为当今的主流说法,但是,地表的岩层显然不会受到他所谓的巨大压力,这种“压电效应”不会在地球表面产生,地表的空气是不会被电离的,更不可能在天空中产生绚丽的地震光。

1.2 奇怪的电磁异常1855年,在日本江户大地震发生的前两小时,有人发现吸到磁铁上的铁钉突然掉落在地。

1872年12月15日印度大地震和1930年日本北伊豆地震时,都发现过电缆上的异常电流。

陕西华县地震(1556.1.23)1910年1月8日南黄海北部地震1910年1月8日(清宣统元年十一月二十七日)22时49分,南黄海北部(北纬35.0度,东经122.0度)发生级地震,山东、江苏(含上海)、安徽、浙江四省40余州县保留有这次地震记载,其中山东省民国临沂县志、民国莒志、宣统蒙阴县志以及江苏淮阴志、赣榆县志等记载了本地地震情况。

《大公报》、《申报》、《时报》以及《字林西报》(英文)对此次地震波及各地,造成的破坏情况作了较为详细的报道。

这次地震是华北地区20世纪发生的第一次6级以上地震。

四川省炉霍地震(1973.2.6)1973年2月6日,在四川省甘孜藏族自治州境内的炉霍县发生了7.9极地震,甘孜、道孚、色达、新龙、壤塘等县受到不同程度的破坏。

地震区位于青藏高原东南部的鲜水河中游。

区内层状地貌发育。

耸立于高原上的贡卡拉山,地势陡峻,高出鲜水河谷1000多米。

震区内分布有二级夷平面和八级阶地。

鲜水河河谷两侧为低山丘陵,左岸缺失高阶地,低阶地的宽度也小于右岸。

西南侧上升幅度相对较大,不少洪积扇呈串珠状分布。

这次地震发生在川西印支期的甘孜-阿坝褶邹带内的炉霍-道孚断裂带上。

断裂带呈北50o西方向展布,沿断裂带有中、基性岩侵入,具有深断裂特征。

断裂带上新构造活动十分显著,沿此断裂带历史上曾发生过多次强震。

地震形成的地裂缝带呈北50o-60o西方向沿鲜水河谷、以斜列式或锯齿状断续展布。

北西起于甘孜县东谷附近,向南东经朱倭、旦都、虚虚、老河口,止于炉霍县仁达,全长约90公里。

地裂缝带宽20-150米,一般可见五、六条地裂缝平行排列。

地裂缝带穿过河漫滩、阶地、陡崖、山坡和垭口等不同地貌单元。

其展布显然受炉霍-道孚断裂带的严格控制,并继承该断裂带的左旋扭动性质在极震区内,由于山题岩性软弱破碎,因此,在较陡的公路边坡出现不同规模的崩塌和滑坡,对公路交通造成了严重的影响。

震区房屋建筑以木结构为主,具有显著的民族特色。

历史上的今天:1216年四川雷波马湖7级地震1923年四川

炉霍-道孚7.3级地震

1216年3月24日四川省雷波马湖7级地震

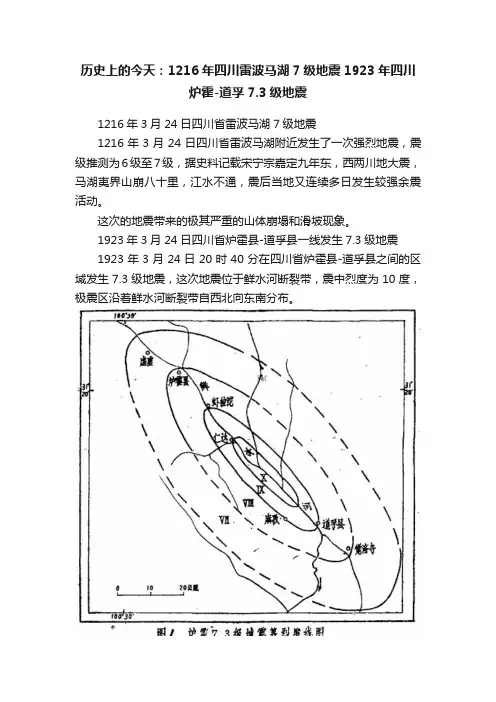

1216年3月24日四川省雷波马湖附近发生了一次强烈地震,震级推测为6级至7级,据史料记载宋宁宗嘉定九年东,西两川地大震,马湖夷界山崩八十里,江水不通,震后当地又连续多日发生较强余震活动。

这次的地震带来的极其严重的山体崩塌和滑坡现象。

1923年3月24日四川省炉霍县-道孚县一线发生7.3级地震

1923年3月24日20时40分在四川省炉霍县-道孚县之间的区域发生7.3级地震,这次地震位于鲜水河断裂带,震中烈度为10度,极震区沿着鲜水河断裂带自西北向东南分布。

这次地震导致当地至少1500人遇难,在鲜水河断裂带炉霍县-道孚县一线出现数百条大小不一的地裂缝,另外在炉霍县-道孚县一线山区还出现了大量山体滑坡的现象。

鲜水河断裂带是四川省境内7级或者7级以上地震频次最活跃的断裂带,仅仅炉霍县附近就曾经发生过1816年12月8日炉霍县7.5级地震,1973年2月6日四川炉霍县西北7.6级地震。

鲜水河断裂带炉霍段地震滑坡空间分布规律分析王东辉;田凯【期刊名称】《工程地质学报》【年(卷),期】2014(22)2【摘要】鲜水河断裂带炉霍段具有极强的活动性,一旦发生地震,极有可能引发大量的滑坡等地质灾害。

研究区发育1973年地震滑坡179个(通过现场调查识别出43个),1973年以前地震滑坡62个。

本文研究数据基于1973年179个及1973年以前62个地震滑坡,共计241个地震滑坡。

利用统计分析方法研究了1973年179个地震滑坡分布与烈度及震中距的关系,分析了241个地震滑坡发育的滑动方向、地层岩性、地形坡度、相对高程及在断裂不同位置的分布特征。

结果显示:(1)炉霍断裂地震滑坡规模以小型为主;(2)集中于Ⅸ~Ⅹ度烈度区内;(3)距震中0~5km及10~15km范围内密度最大;(4)滑动方向多与断裂斜交,交角介于35°~75°;(5)断裂南东段滑坡数量多于北西段,北东盘多于南西盘,北西段的北东盘滑坡个体面积较大;(6)滑坡多发育于T2-3 r地层中;(7)主要分布于斜坡的中下部,相对高程主要介于30~60m;(8)发育坡度多介于30°~45°,具有规模越大,坡度越小的特点。

%Massive landslides can be induced by earthquake because of the strong earthquake activity and fragile geological environment in Luhuo segment of the Xianshuihe fault zone.179 landslides in 1973 and 62 landslides before 1973 are obtained through data collection and geological investigation.This paper is based on the 62 landslides before 1973 and 179 landslides in 1973.It makes a statistical analysis of the characteristic parameters of Luhuo earthquake-triggered landslides in 1973 and before.Seven characteristic parameters of the seismic landslides are analyzed.They are seismic intensity,epicentral distance,slip direction,formation lithology,slope angle,height,distribution in NW part and SE part.This study supports the following views.(1)The most landslides have a small scale;(2)Seismic intensity zones are between Ⅸ and Ⅹ;(3)Epicentra l distance between 0km to 5km and 10km to 15km are high-incidence zones;(4)Angle of slip direction and fault is between 35°and 75°;(5)Landslides in SE part of the fault is more than those in NW part.The NE foot of NW part has larger area;(6)Formation lithology that have the most landslides is T2-3 r;(7)Heights are between 30m to 60m.Major are distributed in the lower slope;(8)Slope angles are between 30°to 45°.The larger landslides always have lower angles.【总页数】8页(P292-299)【作者】王东辉;田凯【作者单位】中国地质调查局成都地质调查中心成都 610081;中国地质调查局成都地质调查中心成都 610081【正文语种】中文【中图分类】P642.22【相关文献】1.鲜水河断裂带炉霍县域段地质灾害成因规律分析 [J], 韦家雷2.鲜水河断裂带炉霍县卡扎村大探槽古地震研究 [J], 杜其芳;游泽李3.鲜水河断裂带炉霍7.9级地震地质灾害研究 [J], 李明辉;王东辉;高延超;白永健4.鲜水河断裂带炉霍段的水平运动及地震的重复性研究 [J], 杜其方5.联合InSAR和GPS研究鲜水河断裂带炉霍—道孚段震间运动特征 [J], 孙凯;孟国杰;洪顺英;苏小宁;黄星;董彦芳;Hiroaki Takahashi;Mako Ohzono因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

2011年炉霍MS5.3地震前后地震活动及前兆异常分析张永久【期刊名称】《内陆地震》【年(卷),期】2012(26)4【摘要】利用四川地震台站监测资料,分析了2011年4月10日炉霍MS5.3地震前后鲜水河断裂带地震活动特征和前兆异常情况,讨论了炉霍MS5.3地震后鲜水河断裂带未来地震趋势.结果表明,2011年4月10日炉霍MS5.3地震发生在1976年2月6日炉霍7.6级地震破裂区,震后余震活动微弱;震前鲜水河断裂带及其附近的流体和形变等出现了一些短期前兆异常;鲜水河断裂带中南段存在发生个别强震的长期背景,但是4月10日发生的炉霍MS5.3地震难以简单地作为鲜水河断裂带强震短期紧迫性和危险程度的直接证据.%Using observation data of seismic station in Sichuan, the paper analyzed characteristics of seismic activity and precursory anomaly in Xianshuihe fault before and after Luhuo earthquake with MS5. 3 on April 10th ,2011. This paper also discussed future earthquake tendency of Xinashuihe fault after Luhuo earthquake. The results showed that; Luhuo earthquake with MS5. 3 occurred in fractured zone of Luhuo earthquake with MS7. 6 on February 6th ,1976 and the aftershock activity was weak; precursor observation such as fluid and deformation appeared some short-impending anomaly in Xianshuihe fault before earthquake; the middle south part of Xianshuihe fault existing long term strong seismic background, but Luhuo earthquake with MS5.3on April 10th,2011 is not a direct evidence for strong seismic hazard of Xianshuihe fault.【总页数】9页(P291-299)【作者】张永久【作者单位】四川省地震局,四川成都610041【正文语种】中文【中图分类】P315.7【相关文献】1.2011年4月10日四川炉霍Ms5.3级地震强震记录与震害特点 [J], 周荣军;赖敏;李大虎;梁明剑;龙锋;黎小刚;龚宇2.2011年8月11日阿图什-伽师5.8级地震前兆异常分析 [J], 张治广;徐衍刚;高歌;刘建明3.2013年12月1日柯坪Ms5.3地震前部分前兆异常分析 [J], 赖爱京4.2013年12月1日新疆柯坪Ms5.3地震序列特征及震前异常分析 [J], 刘建明;王琼;聂晓红;高歌;张琳琳;张治广;向阳5.2011年Mw9.0东北近海地震高滑动片区周围的前兆地震活动 [J], T. Sato;S. Hiratsuka;J. Mori;佟薇;彭利媚;宫静芝;吕春来因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

1973年炉霍大地震(Ms=7.6)最大余震(Ms=6.3)的库仑破裂应力触发刘桂萍;傅征祥【期刊名称】《中国地震》【年(卷),期】2002(018)002【摘要】1973年2月6日在四川省炉霍发生Ms7.6大地震,震后在震中周围出现丰富的余震,其最大余震(Ms6.3)发生在鲜水河断裂和玉树-甘孜断裂之间的正断层活动区内.本文根据震源机制解、地表破裂、同震位错分布、地震地质构造等资料,建立炉霍走滑大地震破裂的弹性位错模型,计算该大地震在周围正断层滑动方向上引起的库仑破裂应力变化(△CFS).结果表明,最大余震发生在库仑破裂应力增加(△CFS>0)的地区,△CFS=4.5MPa.因此认为,最大余震可能是由主震引起的库仑破裂应力变化触发的.【总页数】8页(P175-182)【作者】刘桂萍;傅征祥【作者单位】中国北京,100036,中国地震局监测预报司;中国北京,100036,中国地震局分析预报中心【正文语种】中文【中图分类】P315【相关文献】1.2005年江西九江-瑞昌Ms5.7地震破裂参数及余震静态应力触发研究 [J], 王俊;孙业君;詹小艳;霍祝青;阮祥;郑江蓉2.汶川Ms8.0巨震产生的完全库仑破裂应力变化及其强余震群 [J], 吴小平;黄雍;胡家富;虎雄林3.2008年汶川Ms8.0地震在2013年芦山Ms7.0地震和2014年康定Ms6.3地震破裂区引起的库仑破裂应力 [J], 李艳娥;陈学忠4.走滑断层地震地表破裂带分布影响因素数值模拟研究——以1973年炉霍Ms7.6地震为例 [J], 李红;邓志辉;陈连旺;周庆;冉洪流;邢成起5.2014年四川康定MS6.3和MS5.8地震的应力触发研究 [J], 解朝娣;王英楠;闫如玉;杨颖;李孟洋;于海英;刘本玉因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

庐山大地震引言地震是地球表面因地壳运动而产生的一种自然现象,给人类社会造成巨大的破坏和人员伤亡。

地震的发生是地球内部能量释放的结果,而庐山大地震就是这种能量释放的典型例子之一。

庐山位于中国江西省九江市,是中国有名的风景名胜区之一。

然而,庐山曾经历过一次大地震,给这片美丽的土地带来了巨大的灾难。

本文将以庐山大地震为主题,探讨地震的原因、灾害的影响,以及应对地震灾害的措施。

一、庐山大地震的原因庐山大地震发生在1956年7月9日,是一次里氏7.3级的强烈地震。

那一天,地震的震源位于庐山的西南部,震中位于九江市的德安县。

庐山大地震是因为豫西地质构造活动引起的,具体可分为以下几个原因:1.1板块运动:庐山所处的位置正好位于欧亚板块与印度板块的交界处。

两个板块的相互碰撞与挤压造成了地壳的应力积累,一旦达到了破裂的临界点,就会发生地震。

1.2地震带:中国地处环太平洋地震带和欧亚大陆地震带交界处,这也是中国地震频发的原因之一。

庐山位于环太平洋地震带的边缘,是地震活动较为频繁的区域。

1.3构造错动:庐山地区地质构造错动活跃,经历了多次的地壳运动和地震。

这些构造错动的积累最终导致了庐山大地震的发生。

二、庐山大地震的影响2.1人员伤亡:庐山大地震造成了严重的人员伤亡,据统计共有约1.8万人死亡,3.9万人受伤。

地震的猛烈震动导致了建筑物的倒塌,人们被埋在废墟中,生命无法得到及时的救治。

2.2经济破坏:庐山大地震给当地的经济造成了巨大的破坏。

大量的房屋和基础设施被毁坏,农田被冲毁,导致农作物减产,严重影响了农民的生计。

此外,由于地震对交通运输的破坏,交通中断造成了商业活动和物资流通的困难。

2.3社会心理影响:地震对人们的心理产生了深远的影响。

地震的突发性和破坏性让人们陷入恐慌和不安,对社会的稳定产生了负面影响。

许多人在地震后产生恐高症和地震阴影,对于未来的地震感到恐惧。

三、应对地震的措施3.1加强预防和监测:地震是不可避免的自然灾害,但可以通过预防和监测手段来减少损失。

鲜水河断裂带炉霍段的震后滑动与形变杜方;闻学泽;张培震【期刊名称】《地球物理学报》【年(卷),期】2010(053)010【摘要】1973年2月在鲜水河断裂带炉霍段发生了M7.6地震破裂.自那以来,先后在炉霍县虾拉沱布设了若干横跨该地震断层(1973年破裂带)的地壳形变观测系统,包括断层近场的短基线、短水准、蠕变仪、人工构筑物等,以及断层近-远场的GPS观测站.利用这些观测系统的长期观测资料,本文分析了鲜水河断裂带炉霍段的震后滑动/变形及其时、空变化特征,并建立起解释这些特征的动力学模式.研究表明:(1)1973年地震后的头5年,地震断层在虾拉沱场地表现为开放性质,近场的断层震后滑动以无震左旋蠕滑为主,速率达到10.27 mm/a,且伴有微量的拉张性蠕动作用;1979年以来,左旋蠕滑速率由5.3 mm/a逐渐减小到2.27 mm/a,减小的过程呈对数函数型,反映此阶段断层面已逐渐重新耦合、正朝闭锁的方向发展,并伴有部分应变积累.(2)1999年以来,地震断层两侧远场的相对左旋位移/变形速率为10 mm/a,远大于同时期断层近场(跨距40~144 m)的左旋蠕滑速率0.66~2.52 mm/a;远-近场位移/形变速率的显著变化发生在地震断层两侧各宽约30 km的范围,显示出这是与大地震应力应变积累-释放相关的断裂带宽度.(3)结合动力学背景与深部构造信息,本文对这里断层的震后位移/变形及其时、空变化的机理进行初步解释,要点是:震后约5年之后,由于逐渐增大的断层滑动/摩擦阻抗,上地壳脆性层中的断层面由震后初期的开放性质逐渐转向重新耦合、并朝闭锁的方向发展,但其两侧地块深部持续的延性相对运动拖拽着浅部脆性层发生相应的弹性位移/变形.(4)可估计再经历15~25年,研究断裂段将完全"闭锁",即进入积累下一次大地震应力应变的震间闭锁阶段.【总页数】12页(P2355-2366)【作者】杜方;闻学泽;张培震【作者单位】四川省地震局,成都,610041;四川省地震局,成都,610041;中国地震局地震预测研究所,北京,100036;中国地震局地质研究所地震动力学国家重点实验室,北京,100036【正文语种】中文【中图分类】P315%P542【相关文献】1.鲜水河断裂带炉霍县域段地质灾害成因规律分析 [J], 韦家雷2.鲜水河断裂带炉霍段的水平运动及地震的重复性研究 [J], 杜其方3.鲜水河断裂带炉霍段地震滑坡空间分布规律分析 [J], 王东辉;田凯4.联合InSAR和GPS研究鲜水河断裂带炉霍—道孚段震间运动特征 [J], 孙凯;孟国杰;洪顺英;苏小宁;黄星;董彦芳;Hiroaki Takahashi;Mako Ohzono5.川西高原鲜水河断裂带炉霍-道孚段泥石流分布特征 [J], 梁馨月;曾璐;葛永刚;杜宇琛;曹晓娟因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。