行为危险因素干预健康教育干预

- 格式:ppt

- 大小:2.66 MB

- 文档页数:98

1、健康危险因素干预一、健康危险因素干预是指应用临床医学、预防医学、行为医学、心理学、营养学和其他健康相关学科的理论和方法。

对个体和群体的健康危险因素进行控制和干预,预防疾病、促进健康。

是在了解管理对象健康状况,并进行健康及疾病风险评估的基础上,以多种形式来帮助和指导管理对象采取行动纠正不良的生活方式和习惯,控制健康危险因素,实现健康管理的目标。

二、慢性病的综合健康管理策略1、一般人群:健康教育、健康促进2、高危人群:生活方式管理(•控制健康危险因素;•开展行为干预)3、患者:健康管理与疾病管理(•开展生活方式管理配合临床治疗;•提高患者依从性)(一)可改变的行为危险因素(健康干预的最佳时期)1、吸烟、2、不健康膳食、3、运动/体力活动不足、4、过量饮酒、5、长期心理压抑、精神紧张、6、睡眠不足、7、……(二)中间危险因素(疾病早期,可逆时期)1、肥胖;2、高血压;3、血脂异常;4、IFG/IGT;5、高尿酸血症;6、癌前病变;(三)疾病管理-延缓疾病的发展(疾病管理,提高患者对干预的依从性)1、冠心病;2、脑卒中;3、糖尿病;4、肿瘤;5、COPD;6、痛风三、危险因素的分层管理1、重点干预可改变的行为危险因素2、认识不可改变的危险因素3、理解、掌握管理中间危险因素的方法4、理解、熟悉疾病管理•保证患者对治疗方案的依从性•管理患者的健康相关行为以配合治疗(生活方式管理)四、健康危险因素干预的基本理论健康危险因素干预与健康教育、健康促进不同1•是个体化的。

2•根据管理对象特有的各种健康危险因素,进行有针对性的指导。

3•设定专项目标。

4•并动态追踪干预效果。

五、危险因素干预的原则1•循证原则:干预措施的有效性应有证据支持。

2•成本-效果原则。

3•自愿性(日常生活相结合,点滴做起,注重养成)。

4•个体化。

5•连续性(定期随访,分析问题,及时提醒)六、危险因素干预的类型1、生活方式干预(1.行为干预;2.营养指导;3.身体活动指导;4.戒烟限酒)2、心理与精神干预(心理咨询);3、医疗性干预(药物、手术)七、危险因素干预的方法1、重点干预•筛选高危人群和患病人群•以改变不良生活方式为主要策略•结合必要药物治疗•追踪随访,指导掌握防治技能,提高自我管理能力。

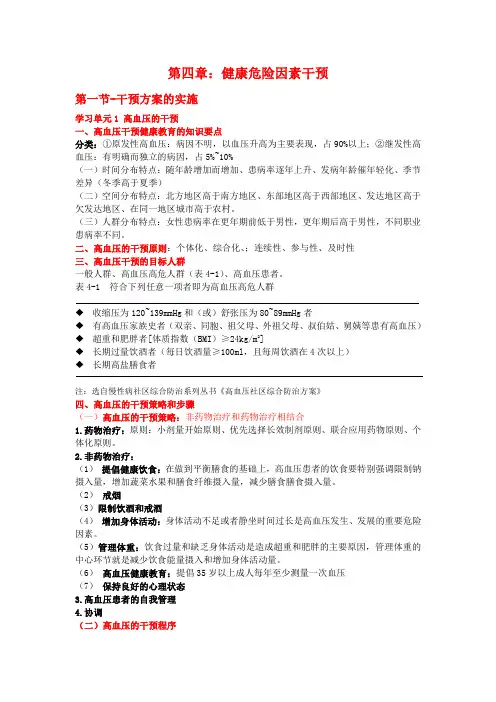

第四章:健康危险因素干预第一节-干预方案的实施学习单元1高血压的干预一、高血压干预健康教育的知识要点分类:①原发性高血压:病因不明,以血压升高为主要表现,占90%以上;②继发性高血压:有明确而独立的病因,占5%~10%(一)时间分布特点:随年龄增加而增加、患病率逐年上升、发病年龄催年轻化、季节差异(冬季高于夏季)(二)空间分布特点:北方地区高于南方地区、东部地区高于西部地区、发达地区高于欠发达地区、在同一地区城市高于农村。

(三)人群分布特点:女性患病率在更年期前低于男性,更年期后高于男性,不同职业患病率不同。

二、高血压的干预原则:个体化、综合化、;连续性、参与性、及时性三、高血压干预的目标人群一般人群、高血压高危人群(表4-1)、高血压患者。

表4-1符合下列任意一项者即为高血压高危人群◆收缩压为120~139mmHg和(或)舒张压为80~89mmHg者◆有高血压家族史者(双亲、同胞、祖父母、外祖父母、叔伯姑、舅姨等患有高血压)◆超重和肥胖者[体质指数(BMI)≥24kg/m2]◆长期过量饮酒者(每日饮酒量≥100ml,且每周饮酒在4次以上)◆长期高盐膳食者注:选自慢性病社区综合防治系列丛书《高血压社区综合防治方案》四、高血压的干预策略和步骤(一)高血压的干预策略:非药物治疗和药物治疗相结合1.药物治疗:原则:小剂量开始原则、优先选择长效制剂原则、联合应用药物原则、个体化原则。

2.非药物治疗:(1)提倡健康饮食:在做到平衡膳食的基础上,高血压患者的饮食要特别强调限制钠摄入量,增加蔬菜水果和膳食纤维摄入量,减少膳食膳食摄入量。

(2)戒烟(3)限制饮酒和戒酒(4)增加身体活动:身体活动不足或者静坐时间过长是高血压发生、发展的重要危险因素。

(5)管理体重:饮食过量和缺乏身体活动是造成超重和肥胖的主要原因,管理体重的中心环节就是减少饮食能量摄入和增加身体活动量。

(6)高血压健康教育:提倡35岁以上成人每年至少测量一次血压(7)保持良好的心理状态3.高血压患者的自我管理4.协调(二)高血压的干预程序1.筛查和确诊高血压患者2.高血压的危险分层:3.制定干预计划4.执行干预计划5.高血压管理的评价指标:高血压发生并发症的情况:脑卒中发生率、社区高血压患者中发生率、急性心肌梗死发生率、社区高血压患者中心肌梗死发生率、管理的高血压患者心肌梗死发生率6.高血压干预的评估:近期效果、远期效果学习单元2糖尿病的评估一、糖尿病干预的知识要点糖尿病分型:1型、2型、其他特殊、妊娠糖尿病二、糖尿病的干预原则:个体化、综合化、连续性、参与性、及时性三、糖尿病干预的目标人群一般人群、糖尿病患者及糖尿病高危人群(表4-3)表4-3符合下列任意一项者即为糖尿病高危人群◆糖尿病前期(IFC和IGT)◆有糖尿病家族史(双亲或同胞患有糖尿病)◆肥胖和超重者(BMI≥24kg/m2),男性腰围≥90cm,女性腰围≥85cm◆妊娠糖尿病患者或曾经分娩巨大儿(出生体重≥4kg)的妇女◆高血压患者(血压≥140/90mmHg)和(或)心脑血管病变者◆高密度脂蛋白胆固醇降低[≤0.9mmol/L(35mg/dl)和(或)高甘油三酯[≥2.22mmol/L(200mg/dl)]者◆年龄在40岁以上,且身体活动不足者◆有一过性类固醇诱导性糖尿病病史者◆BMI≥30kg/m2的多囊卵巢综合征患者◆严重精神病和(或)长期接受抗抑郁药物治疗者注:选自慢性病社区综合防治系列丛书《糖尿病社区综合防治方案》四、糖尿病的干预策略和步骤1、糖尿病的健康教育与自我管理2、糖尿病的随访管理3、糖尿病的药物治疗4、糖尿病的非药物治疗:自我监测、合理膳食、增加身体活动特别强调改变不健康的营养和膳食,控制总能量的摄入、食盐的摄入和脂肪的摄入,尤其是动物性油脂,膳食平衡着脂肪能量占总能量的20%-30%,碳水化合物占45%-60%,蛋白质占15%~20%。

健康教育如何促进心理健康的干预与促进在当今快节奏、高压力的社会环境中,心理健康问题日益凸显。

心理健康不仅影响着个人的生活质量和幸福感,也对社会的稳定与和谐产生着重要影响。

健康教育作为一种有效的手段,在促进心理健康方面发挥着至关重要的作用。

本文将探讨健康教育如何通过干预和促进来提升心理健康水平。

一、健康教育对心理健康的重要性健康教育是通过有计划、有组织、系统的社会教育活动,促使人们自愿地改变不良的健康行为和影响健康的相关因素,消除或减轻影响健康的危险因素,预防疾病,促进健康和提高生活质量。

对于心理健康而言,健康教育能够提供必要的知识和技能,帮助人们更好地理解自己的情绪、思维和行为,从而有效地应对生活中的各种挑战和压力。

首先,健康教育可以增强人们对心理健康的认知。

许多人对心理健康的概念存在误解,认为只有出现严重的精神疾病才算是心理健康问题。

通过健康教育,人们能够了解到心理健康是一个连续的谱系,从良好的心理状态到轻度的心理困扰,再到严重的精神障碍,每个人都可能在不同的时期面临不同程度的心理健康问题。

这种认知的提升有助于减少对心理健康问题的污名化,让更多的人愿意寻求帮助。

其次,健康教育可以传授应对压力和情绪的技巧。

生活中的压力和负面情绪是不可避免的,但如何应对它们却是可以学习的。

健康教育可以教导人们如何通过放松训练、积极思考、时间管理等方法来有效地应对压力,如何识别和调节自己的情绪,避免情绪的过度波动对心理健康造成损害。

最后,健康教育有助于培养良好的生活习惯和人际关系。

健康的生活方式,如合理的饮食、充足的睡眠、适度的运动等,对心理健康有着积极的影响。

同时,良好的人际关系也是心理健康的重要支撑,健康教育可以教导人们如何与人沟通、建立和维护良好的人际关系,从而为心理健康创造有利的环境。

二、健康教育促进心理健康的干预措施1、心理健康知识普及通过各种渠道,如讲座、宣传册、网络平台等,向公众普及心理健康的基本知识,包括心理健康的标准、常见的心理健康问题及其症状、心理健康的影响因素等。

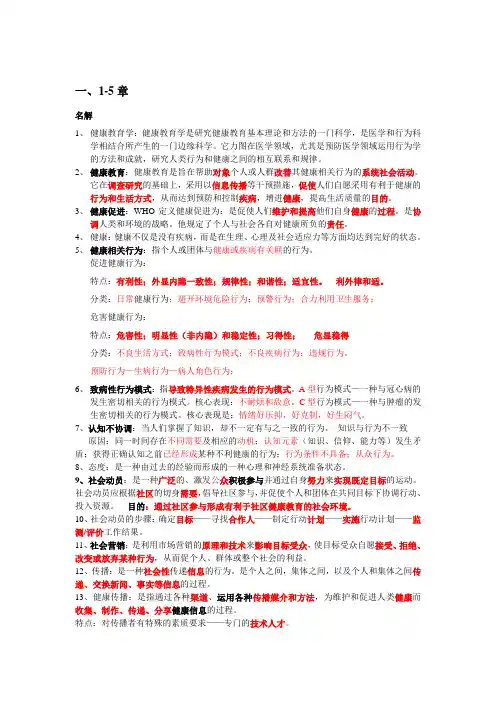

一、1-5章名解1、健康教育学:健康教育学是研究健康教育基本理论和方法的一门科学,是医学和行为科学相结合所产生的一门边缘科学。

它力图在医学领域,尤其是预防医学领域运用行为学的方法和成就,研究人类行为和健康之间的相互联系和规律。

2、健康教育:健康教育是旨在帮助对象个人或人群改善其健康相关行为的系统社会活动。

它在调查研究的基础上,采用以信息传播等干预措施,促使人们自愿采用有利于健康的行为和生活方式,从而达到预防和控制疾病,增进健康,提高生活质量的目的。

3、健康促进:WHO定义健康促进为:是促使人们维护和提高他们自身健康的过程。

是协调人类和环境的战略。

他规定了个人与社会各自对健康所负的责任。

4、健康:健康不仅是没有疾病,而是在生理、心理及社会适应力等方面均达到完好的状态。

5、健康相关行为:指个人或团体与健康或疾病有关联的行为。

促进健康行为:特点:有利性;外显内隐一致性;规律性;和谐性;适宜性。

利外律和适。

分类:日常健康行为;避开环境危险行为;预警行为;合力利用卫生服务;危害健康行为:特点:危害性;明显性(非内隐)和稳定性;习得性;危显稳得分类:不良生活方式;致病性行为模式;不良疾病行为;违规行为。

预防行为—生病行为—病人角色行为;6、致病性行为模式:指导致特异性疾病发生的行为模式。

A型行为模式—一种与冠心病的发生密切相关的行为模式。

核心表现:不耐烦和敌意。

C型行为模式—一种与肿瘤的发生密切相关的行为模式。

核心表现是:情绪好压抑,好克制,好生闷气。

7、认知不协调:当人们掌握了知识,却不一定有与之一致的行为。

知识与行为不一致原因:同一时间存在不同需要及相应的动机;认知元素(知识、信仰、能力等)发生矛盾;获得正确认知之前已经形成某种不利健康的行为;行为条件不具备;从众行为。

8、态度:是一种由过去的经验而形成的一种心理和神经系统准备状态。

9、社会动员:是一种广泛的、激发公众积极参与并通过自身努力来实现既定目标的运动。

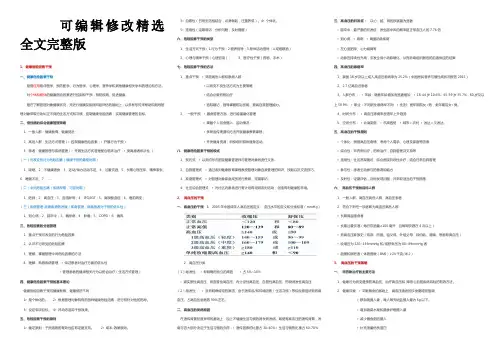

可编辑修改精选全文完整版1、健康危险因素干预一、健康危险因素干预是指应用临床医学、预防医学、行为医学、心理学、营养学和其他健康相关学科的理论和方法。

对个体和群体的健康危险因素进行控制和干预,预防疾病、促进健康。

是在了解管理对象健康状况,并进行健康及疾病风险评估的基础上,以多种形式来帮助和指导管理对象采取行动纠正不良的生活方式和习惯,控制健康危险因素,实现健康管理的目标。

二、慢性病的综合健康管理策略1、一般人群:健康教育、健康促进2、高危人群:生活方式管理(•控制健康危险因素;•开展行为干预)3、患者:健康管理与疾病管理(•开展生活方式管理配合临床治疗;•提高患者依从性)(一)可改变的行为危险因素(健康干预的最佳时期)1、吸烟、2、不健康膳食、3、运动/体力活动不足、4、过量饮酒、5、长期心理压抑、精神紧张、6、睡眠不足、7、……(二)中间危险因素(疾病早期,可逆时期)1、肥胖;2、高血压;3、血脂异常;4、IFG/IGT;5、高尿酸血症;6、癌前病变;(三)疾病管理-延缓疾病的发展(疾病管理,提高患者对干预的依从性)1、冠心病;2、脑卒中;3、糖尿病;4、肿瘤;5、COPD;6、痛风三、危险因素的分层管理1、重点干预可改变的行为危险因素2、认识不可改变的危险因素3、理解、掌握管理中间危险因素的方法4、理解、熟悉疾病管理•保证患者对治疗方案的依从性•管理患者的健康相关行为以配合治疗(生活方式管理)四、健康危险因素干预的基本理论健康危险因素干预与健康教育、健康促进不同1•是个体化的。

2•根据管理对象特有的各种健康危险因素,进行有针对性的指导。

3•设定专项目标。

4•并动态追踪干预效果。

五、危险因素干预的原则1•循证原则:干预措施的有效性应有证据支持。

2•成本-效果原则。

3•自愿性(日常生活相结合,点滴做起,注重养成)。

4•个体化。

5•连续性(定期随访,分析问题,及时提醒)六、危险因素干预的类型1、生活方式干预(1.行为干预;2.营养指导;3.身体活动指导;4.戒烟限酒)2、心理与精神干预(心理咨询);3、医疗性干预(药物、手术)七、危险因素干预的方法1、重点干预•筛选高危人群和患病人群•以改变不良生活方式为主要策略•结合必要药物治疗•追踪随访,指导掌握防治技能,提高自我管理能力。

中职学生心理与行为危险因素流行病学调查与干预研究报告摘要:健康危险行为在我国中小学生中普遍存在,将严重影响我国青少年的健康。

因此,研究和控制中小学生的危害健康行为具有其现实意义,并正成为专家学者研究的热点之一。

本研究主要对中职学生心理与行为危险因素调查与干预的研究内容、研究方法、保障的条件等进行深入系统的分析,形成研究报告,将有助于中职学生身心健康和中等职业学校制定预防和干预危害健康行为的有效策略,同时也促进教育管理水平和人才培养质量的进一步提高。

关键词:学生心理行为危险因素行为干预随着社会的不断发展,人民生活水平的不断提高,人们越来越认识到健康的重要性及个人行为习惯和生活方式对健康的产生很大影响。

中小学生是我们国家的栋梁,民族的希望。

他们正处于生长发育和行为习惯形成的关键时期,危害健康行为会严重损害其身心健康的发展,并给社会带来很大的负面影响。

据调查中学生自杀意念检出率为23.55;吸烟、饮酒中学生分别为14.00%及51.61%;有药物成瘾史者2.23%;攻击及违纪行为中,骂人、打架、在家里偷东西、在外面偷东西行为检出率分别为52.26%、14.93%、7.32%、3.88%,;离家出走8.97%,逃学或旷课14.86%;可疑精神症状的检出率为6.63%[1~2]。

有的研究表明,中小学生的健康危险行为的发生随年龄的增长而增加[3]。

健康危险行为在我国中小学生中普遍存在,将严重影响我国青少年的健康。

因此,研究和控制中小学生的危害健康行为具有其现实意义,并正成为专家学者研究的热点之一。

1 问题的提出随着全球经济一体化的不断推进,我国社会、经济、文化正进入迅猛发展的时期,但也给我国的教育事业特别是职业教育事业带来了巨大的“冲击波”,社会转型和教育体制的迅速变革使中等职业学校学生成为一个特殊的受教育群体。

特别是20世纪90年代中期以来,在“高中、高校扩招”的压力下,各类中等职业学校普遍存在生源数量和质量严重下滑的现象。