一、选择题1.北宋中期社会问题严重,下列各项不属于北宋中期统.

- 格式:ppt

- 大小:251.50 KB

- 文档页数:18

第1课社会危机四伏和庆历新政一、选择题1.《宋史·食货志》记载:“(北宋)势官富姓,占田无限,兼并冒伪,习以成俗,重禁莫能止焉。

”造成上述现象出现的主要原因是()A. 宋初冗官,吏治腐败B. 战事不断,农民破产C. 巩固政权,不抑兼并D. 佛教寺院强占民田2.《宋代官职大辞典》中写道:“乾德三年(965年)三月,朝廷遣官立转运使,总一道之财赋。

”这一举措在政治方面产生的主要影响是()A. 保证了地方的财政收入,稳定了地方安定局面B. 加强了对地方财政的管理,从而加强对人民统治C. 导致对人民掠夺更加残酷,加剧了社会的矛盾D. 削弱了地方割据的物质基础,有利于中央集权的加强3.北宋初年出现了“将不识兵,兵不识将”的局面,军队战斗力大为削弱。

造成这一局面的直接原因在于统治者实行()A. 养兵政策B. 守内虚外政策C. 经常换防各地驻屯军队D. 一职多官4.北宋诗人苏舜钦曾这样描述:“游嬉于廛市间,以鬻巧绣画为业,衣服举措不类军兵。

”另一位北宋文士宋祁形容说:“卫兵入宿,不自持被,而使人持之;禁兵给粮不自荷之,而雇人荷之。

”上述材料突出反映了北宋中期面临哪一社会问题()A. 冗官B. 冗兵C. 积贫D. 积弱5.下列宋太祖改革措施中因果关系不正确的是()A. 行政权改革——机构重叠——财政困难B. 财政权改革——机构臃肿——财政困难C. 军权改革——兵将不识——战斗力减弱D. 军权改革——藩镇消除——外部威胁消除6. “庆历新政”的措施中直接限制官僚特权的是()A. 定期考核官员B. 严格“恩荫”制C. 改革贡举制D. 慎选地方官吏7.当时北宋的都城东京流传着这样的歌谣:“朝廷无忧有范君,京师无事有希文。

”这句歌谣称赞的人主持了什么改革()A. 商鞅变法B. 庆历新政C. 王安石变法D. 孝文帝改革8. 范仲淹在《鉴于诏条部东十事》说:“官壅于天下,民困于外,夷狄骄盛,寇盗横炽,不可不更张以救之。

《北宋中期的改革》导学案一、学习目标1、了解北宋中期面临的社会问题及改革的背景。

2、掌握王安石变法的主要内容和历史意义。

3、分析庆历新政的举措及其失败的原因。

4、探讨北宋中期改革对后世的启示。

二、知识梳理(一)北宋中期的社会问题1、土地兼并严重北宋立国以来,统治者实行“不抑兼并”的政策,导致土地大量集中在少数大地主、大官僚手中,广大农民失去土地,生活困苦。

2、冗官、冗兵、冗费为了加强中央集权,北宋政府增设了大量的官僚机构和官员,导致官僚队伍庞大,行政效率低下。

同时,为了防范辽和西夏的侵扰,北宋养了大量的军队,军费开支巨大。

此外,政府的各项开支也不断增加,形成了沉重的财政负担,即“三冗”问题。

3、农民负担沉重由于土地兼并和繁重的赋税徭役,农民生活艰难,阶级矛盾日益尖锐,农民起义不断爆发。

4、辽和西夏的威胁北宋在与辽和西夏的战争中屡屡失利,被迫签订屈辱的和约,每年要向辽和西夏输送大量的“岁币”,进一步加重了国家的财政负担。

(二)庆历新政1、背景北宋中期的社会危机日益严重,宋仁宗时期,范仲淹等人提出了改革的主张。

2、主要内容(1)整顿吏治:改革官员的选拔和考核制度,淘汰不称职的官员。

(2)加强农业生产:鼓励垦荒,兴修水利。

(3)减轻徭役:减少百姓的劳役负担。

3、失败原因(1)触动了大地主、大官僚的利益,遭到强烈反对。

(2)改革措施过于激进,一些举措在实施过程中出现了偏差。

(3)宋仁宗的动摇和支持不力。

(三)王安石变法1、背景庆历新政失败后,北宋的社会危机进一步加深。

宋神宗即位后,决心进行大规模的改革,任用王安石主持变法。

2、主要内容(1)富国之法①青苗法:在每年青黄不接时,政府贷款或谷物给农民,收获后还本付息。

②募役法:由政府出钱雇人服役,不愿服役的民户则需交纳免役钱。

③农田水利法:鼓励开垦荒地,兴修水利工程。

④方田均税法:重新丈量土地,按照土地的多少和肥瘠收取赋税。

⑤市易法:设立市易务,调控物价,收购滞销货物,等市场短缺时再卖出。

新提升·课时作业一、选择题1.北宋初年,宋太祖加强中央集权主要是吸取了哪一历史现象的教训()A.陈桥兵变B.唐后期藩镇割据C.唐末农民战争D.五代政权的频繁更替【解析】北宋加强中央集权的突出特点是削弱地方权力,就是为了防止地方割据。

【答案】 B2.北宋中期社会危机的根源包括()①宋初加强中央集权措施的负面作用②封建社会土地兼并的痼疾③民族之间战争不断,中原社会经济破坏严重④中原农民大量南迁,经济重心南移A.①②B.③④C.①④D.①③【解析】①不难理解,②封建社会土地兼并使土地高度集中,从而使封建政府财政困难,并使社会阶级矛盾尖锐,A正确。

【答案】 A3.据史书记载,宋军“终日嬉游廛市间,以鬻技巧、绣画为业。

衣服举措,不类军兵,习以成风,纵为骄情”。

下列相关的理解不正确的是()A.宋朝治军注重兵员的素质B.宋朝军队的作风懒散C.宋代存在严重的冗兵现象D.宋代军队战斗力低下【解析】“鬻技巧”“绣画”等不仅不能说明宋朝统治者注重兵员的素质,反而说明宋朝兵员不务正业,军纪败坏。

【答案】 A4.导致北宋初期阶级矛盾激化的主要原因是()A.“杯酒释兵权”B.“庆历新政”C.“多积金、市田宅以遗子孙”D.实行“恩荫”制度【解析】由于北宋政府对土地兼并采取放任的态度,“多积金、市田宅以遗子孙”,导致北宋土地兼并严重,自耕农沦为佃农,农民生活困苦,致使阶级矛盾尖锐。

【答案】 C5.“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”,如此胸襟的他为宋仁宗赏识而进行改革,其改革的核心是()A.整顿吏治B.理财C.军事改革D.教育改革【解析】“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”出自范仲淹的《岳阳楼记》,由此分析A项正确。

【答案】 A6.造成北宋积贫积弱局面的重要因素包括()①“冗官”“冗兵”导致“冗费”,出现严重财政危机②北宋中期军队数量有所减少③北宋军队统兵权与调兵权分开,指挥效率和军队战斗力降低④北宋大力削弱武将军权A.①②③④B.①③④C.①④D.②③【解析】②的叙述不符合当时北宋的史实,北宋中期有大量军队。

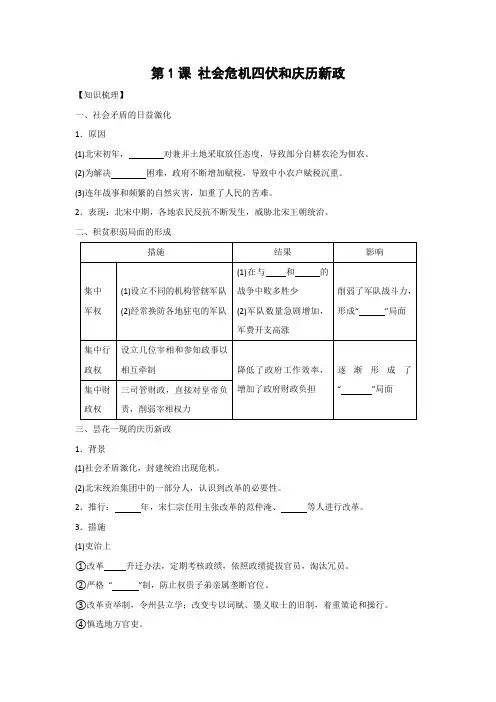

第1课社会危机四伏和庆历新政【知识梳理】一、社会矛盾的日益激化1.原因(1)北宋初年,对兼并土地采取放任态度,导致部分自耕农沦为佃农。

(2)为解决困难,政府不断增加赋税,导致中小农户赋税沉重。

(3)连年战事和频繁的自然灾害,加重了人民的苦难。

2.表现:北宋中期,各地农民反抗不断发生,威胁北宋王朝统治。

二、积贫积弱局面的形成三、昙花一现的庆历新政1.背景(1)社会矛盾激化,封建统治出现危机。

(2)北宋统治集团中的一部分人,认识到改革的必要性。

2.推行:年,宋仁宗任用主张改革的范仲淹、等人进行改革。

3.措施(1)吏治上①改革升迁办法,定期考核政绩,依照政绩提拔官员,淘汰冗员。

②严格“ ”制,防止权贵子弟亲属垄断官位。

③改革贡举制,令州县立学;改变专以词赋、墨义取士的旧制,着重策论和操行。

④慎选地方官吏。

(2)经济上:减轻徭役,重视农桑。

4.结局(1)失败:庆历新政仅推行了一年多就夭折了。

(2)原因:触犯了大地主的利益,遭到他们强烈反对。

课堂练习一、选择题1.北宋前期,统治者认为:“富室田连阡陌,为国家守财尔!缓急盗贼窃发,边境扰动,兼并之财,乐于输纳,皆我之物。

”这表明北宋政府()A.抑制土地兼并以缓和阶级矛盾B.限制地主特权以减轻农民负担C.纵容土地兼并以便于筹集军费D.责令地主将兼并之财上缴国库2.“时方镇阙守帅,稍命文臣权之;又置转运使、通判,为之条禁,文簿渐为精密。

由是利归公上而外权削矣。

”其实质是()A.削夺大将兵权B.防止分裂割据C.集中军权D.吸取历史教训3.北宋中期出现“富者有弥望之田,贫者无立锥之地,有力者无田可种,有田者无力可耕”的局面,原因是()A.政府不抑兼并B.广大农民流亡C.大量地主逃亡D.均田制遭破坏4.“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。

”如此胸襟的他为宋仁宗赏识而进行改革,其改革的核心是()A.整顿吏治B.理财C.军事改革D.教育改革5.北宋前期,统治者认为:“富室田连阡陌,为国家守财尔!缓急盗贼窃发,边境扰动,兼并之财,乐于输纳,皆我之物。

积贫积弱的北宋一、选择题1.宋太祖的下列改革措施中,因果关系不正确的是( )A.行政权改革——机构重叠——财政困难B.财政权改革——机构臃肿——财政困难C.军权改革——兵将不识——战斗力削弱D.军权改革——藩镇消失——外部威胁消除解析:本题考查学生对北宋社会现象成因的理解能力。

D项没有认识到外部少数民族的威胁并没有消除,北宋统治者屈服于少数民族政权,以“岁币”求“和平”。

答案:D2.北宋诗人苏舜钦曾这样描述:“游嬉于廛市间,以鬻巧绣画为业,衣服举措不类军兵。

”另一位北宋文士欧阳修形容说:“卫兵入宿,不自持被而使人持之;禁兵给粮,不自荷而雇人荷之。

”上述材料突出反映了北宋中期面临哪一社会问题( )A.冗官B.冗兵C.积贫D.积弱解析:本题主要考查学生材料阅读、理解能力。

本题两句文言文,介绍了当时士兵的状况:“衣服举措不类军兵”“不自持被而使人持之;禁兵给粮,不自荷而雇人荷之”。

由此看出当时的军纪不严、士兵缺乏训练,骄纵懒惰。

北宋的边境危机很好地验证了这种状态下军队的战斗力很弱的现实,所以本题选D项。

答案:D3.公元997年,宋廷岁收2 200多万缗,收支相抵还余大半;到王安石变法前两年,收入已高达11 000多万缗,收支却亏1 500多万缗,“民贫乏食”而造反。

造成这种统治危机的主要原因是( )A.经济衰退B.起义频繁C.兵力不足D.吏治腐败解析:本题考查学生理解分析的能力。

这种统治危机主要是财政危机,造成财政危机的原因有冗官、冗兵和冗费,根据收入增高可以排除经济衰退,B、C两项说法不符合史实。

因此符合题意的为D项。

答案:D4.从下表中,可得出的信息是( )年代收入(单位:缗) 支出(单位:缗)真宗天禧五年(1021年) 15 085万余12 677万余仁宗皇祐元年(1049年) 12 625万余“所出无余”英宗治平二年(1065年) 11 613万余13 186万余A.北宋时财政入不敷出,导致积贫B.养兵、养官巨额费用是国库空虚的主要原因C.“三冗”“两积”引起社会危机D.对辽和西夏的战争耗费及高额赔款是财政危机的因素之一解析:本题考查学生的比较能力。

综合检测卷(二)(时间:90分钟满分:100分)一、选择题(本大题共20小题,每小题2分,共40分)1.为解决人多地少就业不足的难题,梭伦采取的改革措施不包括()。

A.颁布“解负令”B.鼓励发展工商业C.提倡节俭,反对奢侈D.禁止农作物出口解析颁布“解负令”的目的是废除平民所欠的公私债务。

答案 A2.在雅典民主政治的发展进程中,梭伦改革、克利斯提尼改革和伯里克利改革被视为三大里程碑式的事件,这三次改革的共同方向是()。

A.逐步提升妇女的政治地位B.从治“公民”到治“万民”C.不断健全民主政治D.城邦政权向所有的人开放解析雅典民主三部曲:梭伦改革奠定了希腊民主政治的基础;克里斯提尼改革确立起雅典的民主政治;伯里克利时期是雅典民主的“黄金时代”。

因此,民主政治的不断健全和发展是三者共同努力的方向。

答案 C3.战国时期战争连绵不断,但社会经济却得到较快发展,其根本原因是()。

A.各国实行重农抑商政策B.各国变法客观上适应了生产力的发展C.各国重视兴修水利工程D.农民对地主的人身依附关系减弱解析本题考查的是上层建筑反作用于经济基础的原理。

生产力的发展要求各国改革,而各国变法改革客观上都适应并促进了生产力的发展。

答案 B4.春秋时期,齐国实行了“相地而衰征”,鲁国实行了“初税亩”,它们导致的后果有()。

①增加了国家的收入②承认了土地私有③促进了封建生产关系的建立④承认了井田制的瓦解A.①②③④B.②③④C.①②③D.①③④解析齐国的“相地而衰征”和鲁国的“初税亩”基本上都是在相同的背景下进行的,作用基本相同,即增加了收入,以法律形式承认了私田主人对私田的所有权,加速了井田制的瓦解,促进了封建生产关系的建立。

答案 A5.大化改新得以顺利进行的最重要原因是()。

A.改革措施全面而完备B.改革派的形成C.新政权颁布了完备的法令D.归国留学生的支持解析改革派形成后,于645年发动政变,消灭了专横的中央豪族,建立了新政权,为改革的顺利进行提供了有力的保障。

王安石变法最新试题一. 选择题1.北宋前期,统治者认为:“富者田连阡陌,为国家守财尔!缓急盗贼窃发,边境扰动,兼并之财,乐于输纳,皆我之物。

”表明北宋政府:()A.采取抑制土地兼并、重农抑商的政策 B .减轻农民负担,限制大地主特权C.纵容土地兼并以便筹集军费 D .力图搜刮百姓充实国库2.《宋史》记载:“仁宗之世,契丹增币,夏国增赐,养兵西陲,费累百万。

”对该材料理解最准确的是:()A.辽、西夏与宋朝的边境贸易增多 B .北宋朝廷的财政负担逐渐加剧C.战争增多使北宋军队数量大增 D .宋仁宗已下定决心进行财政改革3.王安石变法中的“市易法”规定:由政府拨出巨款设“市易务”,平价收购商贩不易脱售的货物.等到市场缺货时再卖出。

商贩可向“市易务”交纳抵押品成批赊购货物,半年出息一分。

对“市易法”的看法正确的有:()①是利用封建国家权力干预经济②目的在于限制大商人操纵市场③在—定程度上可以稳定物价和调节市场④政府能增加财政收入A.①②③B. ①③④C. ②③D. ①②③④4.北宋时期一首诗写道:“万里耕桑富,中原气象豪。

河淤开亿顷,海贡集千艘”,主要称赞王安石变法中的: ( )A.农田水利法 B .青苗法 C .方田均税法 D .募役法5.修建于北宋中期的福建莆田木兰陂工程,既能抵御海潮,又能灌溉农田。

这一成就与王安石变法哪一措施有关:()A.青苗法 B .募役法 C .农田水利法 D .方田均税法6.下列王安石变法的措施中哪一项与唐代的“庸”相似:()A.青苗法B. 募役法C. 方田均税法D. 保甲法7.“熙宁( 宋神宗年号 ) 青苗取息二分,提举使复以多散为功,遂立各郡定额,而有抑配(强制分配)之弊。

”反映的是:()A.政府积极帮助农民解除高利贷负担B. 官吏以青苗法作为聚敛财富的手段C.官府不向农民提供所需贷款和种子D. 新法打击了大官僚、大地主的利益8.王安石变法所触及的主要矛盾是:()A.地主阶级和农民阶级的矛盾B. 封建国家和大地主阶级的矛盾C.生产力和生产关系的矛盾D. 官僚地主和中小地主的矛盾9. 宋辽边境“生育蕃息,牛羊被野,戴白之人(白发年迈之人),不识干戈”。

新人教版高二历史选修1第四单元《王安石变法》精选同步习题(解析版)一、选择题1.北宋前期,统治者认为:“富室田连阡陌,为国守财尔!缓急盗贼发,边境扰动,兼并之财,乐于输纳,皆我之物。

”这表明北宋政府A.采取抑制土地兼并、重农抑商的政策B.减轻农民负担限制大地主特权C.纵容土地兼并以便筹集军费D.力图搜刮百姓钱财充实国库2.关于王安石变法中均输法的评述,正确的是①使物资需求和供应得到了很好的配合②减轻了纳税户的负担③限制了大商人对市场的操纵④保证了农业生产时间A.①②③④B.①②④C.①②③D.①④3.王安石说:“今人材乏少,且其学术不一,……朝廷欲有所为,异论纷然,莫肯承听,此盖朝廷不能一道德故也。

故一道德,则修学校,欲修学校,则贡举法不可不变。

……今以少壮时正当讲求天下正理,乃闭门学作诗赋,及其入官,世事皆所不习,此乃科法败坏人才。

”由此可见他A.主张儒佛合一B.抨击当朝统治C.抨击科举制度D.注重经义策论4.王安石说:“国以任贤使能而兴,弃贤专己而衰……何治安之世存之而能兴,昏乱之世虽有之亦不兴?盖用之与不用之谓也。

”下列各项评述,符合引文内容与史实的是A.他认为任用贤才是国兴关键,他注重任人唯贤B.他认为任用贤才是国兴关键,但变法用人不当C.他认为社会治安是国兴关键,他加强保甲制度D.他认为社会治安是国兴关键,但变法只重经济5.北宋中期封建统治面临着严重的危机,具体表现在①土地兼并现象严重②农民反抗斗争此起彼伏③冗官冗兵冗费④少数民族的威胁A.①②③B.②③④C.①②④D.①②③④6.有一次司马光批评王安石“不过头会箕敛,以尽民财;民皆为盗,非国之福”,王安石反驳道:“善理财者,不加赋而上用足。

”司马光回击道:“天下安有此理?天地所生财货百物,止有此数,不在民,则在官。

”两人争论问题的实质是A.如何解决国库空虚的问题B.藏富于国还是于民的问题C.财富是否均调分配的问题D.是否苛法重税于民的问题7.《悲剧,从丢失民心开始》一书认为:(王安石)下令各地必须贷出多少钱,给下面下指标,这样一来地方官就硬性摊派了,除了一般的农民要贷款,连中农、富农、地主也都必须接受贷款。

课时跟踪检测(十)社会危机四伏和庆历新政一、选择题(每小题4分,共24分)1.北宋前期,统治者认为:“富室田连阡陌,为国家守财尔!缓急盗贼窃发,边境扰动,兼并之财,乐于输纳,皆我之物。

”这表明北宋政府( )A.抑制土地兼并以缓和阶级矛盾B.限制地主特权以减轻农民负担C.纵容土地兼并以便于筹集军费D.责令地主将兼并之财上缴国库解析:选C 本题是材料选择题,关键是读懂材料。

从“为国家守财尔”和“边境扰动……乐于输纳”可知统治者认为土地兼并有利于保证国家财政收入,因此纵容土地兼并。

2.“时方镇阙守帅,稍命文臣权之;又置转运使、通判,为之条禁,文簿渐为精密。

由是利归公上而外权削矣。

”其实质是( )A.削夺大将兵权B.防止分裂割据C.集中军权 D.吸取历史教训解析:选B 从表面上看是北宋统治者吸取教训从各方面削弱藩镇等官僚的权力,实质上是防止分裂割据,巩固统治。

3.北宋中期出现“富者有弥望之田,贫者无立锥之地,有力者无田可种,有田者无力可耕”的局面,原因是( )A.政府不抑兼并 B.广大农民流亡C.大量地主逃亡 D.均田制遭破坏解析:选A 本题考查学生对史料的理解分析能力。

造成题干中现象出现的主要原因是政府对土地兼并采取放任态度。

4.据史书记载,宋军“终日嬉游廛市间,以鬻技巧、绣画为业。

衣服举措,不类军兵,习以成风,纵为骄惰”。

下列相关的理解不正确的是( )A.宋朝治军注重兵员的素质B.宋朝军队的作风懒散C.宋代存在严重的冗兵现象D.宋代军队战斗力低下解析:选 A 本题考查学生从材料中提取信息能力和理解能力。

材料中“嬉游”“绣画”“骄惰”都证明了宋兵素质和战斗力的低下,故A项不正确,符合题意。

5.范仲淹在《岳阳楼记》中说道:“先天下之忧而忧。

”北宋中期,士大夫忧患意识的形成因素不包括( )A.土地兼并,贫富分化 B.财政危机,积贫积弱C.辽夏威胁,边患严重 D.权臣当政,政局动荡解析:选D 本题考查学生迁移运用历史知识的能力。

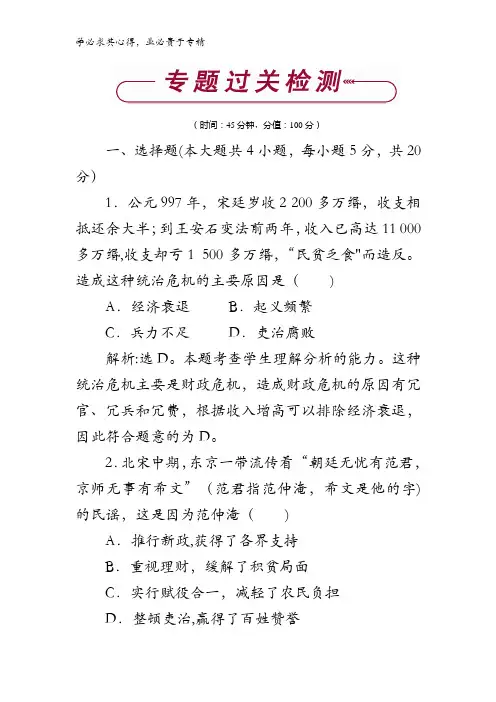

(时间:45分钟,分值:100分)一、选择题(本大题共4小题,每小题5分,共20分)1.公元997年,宋廷岁收2 200多万缗,收支相抵还余大半;到王安石变法前两年,收入已高达11 000多万缗,收支却亏1 500多万缗,“民贫乏食"而造反。

造成这种统治危机的主要原因是()A.经济衰退B.起义频繁C.兵力不足D.吏治腐败解析:选D。

本题考查学生理解分析的能力。

这种统治危机主要是财政危机,造成财政危机的原因有冗官、冗兵和冗费,根据收入增高可以排除经济衰退,因此符合题意的为D。

2.北宋中期,东京一带流传着“朝廷无忧有范君,京师无事有希文”(范君指范仲淹,希文是他的字)的民谣,这是因为范仲淹()A.推行新政,获得了各界支持B.重视理财,缓解了积贫局面C.实行赋役合一,减轻了农民负担D.整顿吏治,赢得了百姓赞誉解析:选D。

本题考查学生对基础知识的再认再现能力。

范仲淹主持的“庆历新政”,其中心措施是整顿吏治,赢得了百姓赞誉,所以流传此民谣,A、B、C三项与史实不符。

故答案为D。

3.宋神宗即位后,王安石在谈到变法设想时认为北宋国家贫困的症结在于( )A.开支过多B.土地兼并C.水利不兴D.生产过少解析:选D.王安石认为:国家贫困的症结不在于开支过多,而在于生产过少,生产少则民不富,民不富则国不强。

4.下列关于王安石变法的叙述,正确的是()①王安石变法的目的是富国强兵②王安石变法的性质与商鞅变法的性质相同③王安石变法调整了封建国家、地主和农民的关系④变法的深刻根源是宋太祖的集权⑤为中下级官员提供了一个发挥才干的机会A.①②③④⑤B.①②③⑤C.①③④⑤D.①②④⑤解析:选C。

商鞅变法的性质是改变旧的生产关系,王安石变法并不改变生产关系,只是实行有利于国家富强的政策,它的最终目的是维护原有的封建地主阶级的统治,故②不正确,排除含②的选项。

二、非选择题(本大题共4小题,第5题22分,第6题16分,第7题20分,第8题22分,共80分) 5.阅读下列材料:材料1:财不足用与上而下以弊。

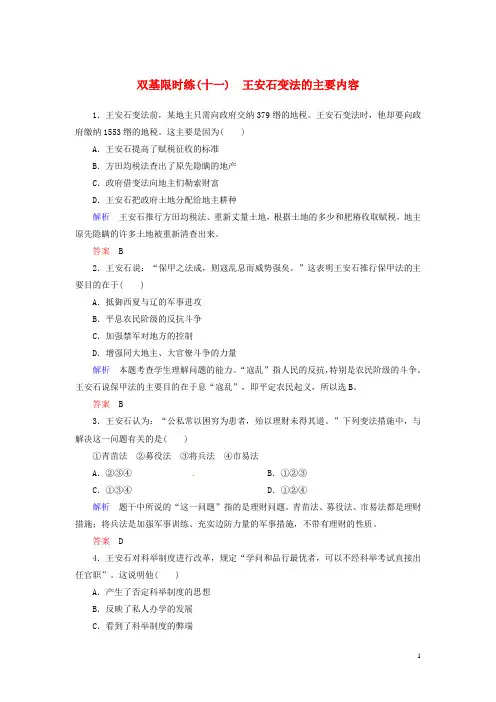

双基限时练(十一) 王安石变法的主要内容1.王安石变法前,某地主只需向政府交纳379缗的地税。

王安石变法时,他却要向政府缴纳1553缗的地税。

这主要是因为( )A.王安石提高了赋税征收的标准B.方田均税法查出了原先隐瞒的地产C.政府借变法向地主们勒索财富D.王安石把政府土地分配给地主耕种解析王安石推行方田均税法、重新丈量土地,根据土地的多少和肥瘠收取赋税,地主原先隐瞒的许多土地被重新清查出来。

答案 B2.王安石说:“保甲之法成,则寇乱息而威势强矣。

”这表明王安石推行保甲法的主要目的在于( )A.抵御西夏与辽的军事进攻B.平息农民阶级的反抗斗争C.加强禁军对地方的控制D.增强同大地主、大官僚斗争的力量解析本题考查学生理解问题的能力。

“寇乱”指人民的反抗,特别是农民阶级的斗争。

王安石说保甲法的主要目的在于息“寇乱”,即平定农民起义,所以选B。

答案 B3.王安石认为:“公私常以困穷为患者,殆以理财未得其道。

”下列变法措施中,与解决这一问题有关的是( )①青苗法②募役法③将兵法④市易法A.②③④B.①②③C.①③④ D.①②④解析题干中所说的“这一问题”指的是理财问题。

青苗法、募役法、市易法都是理财措施;将兵法是加强军事训练、充实边防力量的军事措施,不带有理财的性质。

答案 D4.王安石对科举制度进行改革,规定“学问和品行最优者,可以不经科举考试直接出任官职”。

这说明他( )A.产生了否定科举制度的思想B.反映了私人办学的发展C.看到了科举制度的弊端D.认为地方教育大有提高解析王安石此举主要是针对科举考试下人才的选拔与实际能力严重不符,即看到了科举考试的弊端。

答案 C5.王安石变法和北魏孝文帝改革的最根本的相同点在于( )A.变法目的B.变法方式C.变法结果D.变法影响解析两次变法都是统治阶级推行的,从根本上说都是为了维护和巩固统治。

答案 A6.庆历新政和王安石变法的共同之处在于( )A.以整顿吏治为改革中心B.以增加财政收入为主要目标C.都触犯官僚地主的利益D.改革教育制度,培育变法人才解析本题考查比较问题的能力。

姓名,年级:时间:1.下列能够说明井田制实质的是( )A.井田的土地归周王所有B.井田制中有公田与私田之分C.公田由贵族占有,收获物交给贵族D.公田由得到份地的农民耕种解析:选C.井田制的实质是名义上国有的贵族土地所有制,贵族实际占有土地和收获物最能说明这一点。

2.战国时期,商鞅把原来“百步为亩”的小田界“阡陌"和每一井田的大田界“封疆”,统统破除,重新设置田界,不许私自移动;并把土地授给农民,土地可以买卖.这种做法实际上()A.确立了封建土地私有制B.巩固了奴隶主的权力C.进一步推广了井田制D.将所有土地公有化解析:选A.战国时期,商鞅变法废除了井田制,确立了封建土地私有制.3.战国文献有多处讲到,民无法生活时嫁妻卖子,但没有一条言及卖土地,这同汉以后的文献多把卖田同嫁妻鬻子连在一起,有明显不同。

这主要反映了()A.战国时期多数百姓没有土地所有权B.汉代百姓生活更加困苦C.关于土地买卖可考的文献记载很少D.百姓嫁妻卖子改善生活解析:选A。

战国时期土地私有制才刚刚开始确立,因此多数百姓还没有土地所有权,所以百姓无法生活时嫁妻卖子,不卖土地,故A项正确;汉代土地私有制已经确立,所以在汉代土地可以作为私有财产买卖,也就出现了汉以后多把卖田同嫁妻鬻子连在一起,故B项错误;关于土地买卖可考的文献记载多少的问题在材料中并没有反映,故C项错误;依据材料民无法生活时嫁妻卖子或者卖田,百姓嫁妻卖子改善生活的叙述是不符合问题主旨的,故D项错误。

4。

北魏时期创立的均田制,隋朝到唐初一直沿用,这一制度旨在( )A.确立土地私有制B.保护小农经济的发展C.打击官僚地主的势力D.杜绝土地兼并的问题解析:选B。

封建土地私有制确立于春秋战国时期,不符合时间限制,故A项错误;北魏创立的均田制一定程度上使无地农民获得了无主的荒地,提高了生产积极性,保护小农经济的发展,故B项正确;北魏均田制分配的是国家控制的大量无主荒地,不存在打击官僚地主的势力,故C 项错误;土地私有和可以买卖使得土地兼并问题无法杜绝,故D项错误。

第4课中国历代变法和改革一、单选题1.“对于历史上任何一个闯入并扎根于农耕文化圈的游牧民族来说,接受同化是他们的终极命运”。

北魏孝文帝顺应时代潮流,毅然进行改革。

下列不属于孝文帝改革内容的是A.说汉语B.穿汉服C.改汉姓D.以法治国2.提出了改革开放的任务A.党的八大B.党的九届二中全会C.党的十二大D.党的十一届三中全会3.下列有关十一届三中全会的说法正确的是()①确立了解放思想、实事求是的思想路线①我国的改革开放从此揭开了序幕①规定了“一个中心,两个基本点”的基本路线①中国人民开始走上建设有中国特色的社会主义道路A.①①①B.①①①C.①①①D.①①①4.观察下图,与图直接相关的孝文帝改革的措施是A.颁布均田令B.整顿吏治C.迁都洛阳D.移风易俗5.比较商鞅变法和王安石变法的措施,我们会发现二者有许多相同的地方。

以下关于二者相同点的表述,不恰当的是A.都注重破格使用人才B.都重视农业生产C.都改变了旧的土地制度D.都加强对人民的控制6.商鞅变法中,哪一项措施确立了新型的生产关系,使土地私有成为合法化A.废井田开阡陌B.奖励耕战C.废除“世卿世禄制”D.建立严密的户籍制7.北魏拓跋澄在回答孝文帝议迁都之事时,曰:“伊洛中区,均天下所据,陛下制御华夏,辑平九服,苍生闻此,应当大庆。

”材料表明北魏迁都洛阳的根本目的是A.解决平城粮食供应困难B.减少阻力,继续推行封建化改革C.防止北方少数民族柔然的骚扰D.加强对中原地区的统治8.商鞅下令“有军功者,各以率受上爵,为私斗争,各以轻重被刑”,爵位授予即“有功者显荣,无功者虽富无所荣华”。

这一内容A.完全剥夺了贵族特权B.利于提高军队战斗力C.加强了对地方的管理D.增加了国家财政收入9.中国人民政治协商会议第一届全国委员会提出的,经中央人民政府委员会通过的国徽图案具有丰富的象征意义,其中齿轮和麦稻穗象征着A.国家民主政治建设的内涵得到充分体现B.人民民主统一战线进入到一个新的发展阶段C.帝国主义、封建主义、官僚资本主义长期压迫人民的历史结束D.工人阶级领导的以工农联盟为基础的人民民主专政的新中国的诞生10.毛泽东在评价某运动时说,它是中国人民民主革命继军事斗争以后的第二场决战。

第1课社会危机四伏和庆历新政一、选择题1.下图为宋太祖赵匡胤的画像。

他对土地兼并实行的措施是()A. 抑制B. 禁止C. 放任D. 鼓励2.北宋中期的社会危机不包括()A. 财政困难B. 经济发展衰退C. 边患严重D. 阶级矛盾尖锐3.北宋时期,出现“富者有弥望之田,贫者无立锥之地”局面的根本原因是()A. 官僚占有大量土地B. 北宋王朝纵容地主兼并土地C. 地主占有大量土地D. 封建地主土地私有制的存在4.北宋建立后,统治者加强中央集权的措施以集中军权为首,这是因为()A. 巩固统治,恢复封建统治秩序B. 先易后难,经济问题处理起来比较复杂C. 赵匡胤是后周统兵大将D. 北方游牧民族威胁中原5.导致北宋中期财政危机的根源是()A.辽夏经常攻宋B. 宋太祖加强中央集权的措施C. 土地兼并严重D. 财政入不敷出6.某同学在学习11世纪初期的北宋史时画了一幅漫画,漫画中的“我们”是指()A. 辽B. 西夏C. 金D. 元7.《宋史·食货志》记载,北宋“势官富姓,占田无限,兼并冒伪,习以成俗,重禁莫能止”。

造成上述现象的主要原因是()A. 北宋冗官,吏治腐败B. 北宋统治者采取加强中央集权措施C. 混战不休,农民破产D. 佛教寺院强占民田8.北宋时,范仲淹向宋仁宗提出了改革主张,其中心措施是()A. 发展经济B. 减少徭役C. 整顿吏治D. 增强军事9.庆历新政的失败在一定程度上说明()A. 北宋统治阶级内部矛盾十分尖锐B. 北宋王朝十分腐朽C. 变法内容不尽合理D. 变法没有顺应历史潮流二、非选择题10.阅读下列材料材料一真宗咸平四年(公元1001年),有司言减天下冗吏十九万五千余人。

所减者如此,未减者可知也……刘晏(唐朝人)以一千二百万贯供中原之兵而有余,今以三千六百万贯供川陕一军而不足。

——赵翼《廿二史札记》材料二夷狄者,皮肤之患尚可治;盗贼者,腹心之疾深可忧。

——《续资治通鉴长编》材料三官壅于天下,民困于外,夷狄骄盛,寇盗横炽,不可不更张以救之。

第四单元测试卷时间:45分钟满分:100分一、选择题(每小题4分,共40分)1.北宋统治者认为“富室田连阡陌,为国守财尔。

缓急盗贼窃发,边境扰动,兼并之财,乐于输纳,皆我之物”。

这表明北宋政府()A.大力抑制土地兼并现象B.准备搜刮百姓以抗辽C.纵容土地兼并以筹集军费D.减轻人民负担,限制地主特权【解析】材料反映了北宋统治者制定错误政策,纵容土地兼并,导致出现严重的社会问题。

【答案】 C2.北宋中期,爆发了王小波、李顺起义,起义军打出了“等贵贱、均贫富”的口号,这说明()①北宋中期土地兼并严重②中小农户负担沉重③起义口号已经触及了封建土地制度④北宋阶级矛盾尖锐A.①②④B.①③④C.②③④D.①②③④【解析】“等贵贱,均贫富”的口号一定程度上反映了北宋土地兼并严重、百姓负担沉重的社会现实,但这一口号并未直接触及封建土地所有制。

【答案】 A3.庆历新政以整顿吏治为中心,下列说法正确的是()A.依照政绩和资历提拔官员B.取消“恩荫”制度,防止权贵垄断官位C.改革贡举制度,令州县立学D.慎选地方官吏,通过考试统一录取【解析】庆历新政依照政绩提拔官员,并严格“恩荫”制度,对地方官吏择其举多者尽先差补,因而A、B、D说法不准确。

【答案】 C4.《文献通考》记载:“(宋)太祖、太宗……尽收天下劲兵……兵无常帅,帅无常师……是以天下晏然,逾百年而无犬吠之惊,此制兵得其道也。

”下列与材料所反映的情况不符的是()A.加强中央集权防止武将专权B.有利于社会的安定和经济的发展C.收回地方兵权达到“强干弱枝”D.提高军队战斗力、实现富国强兵【解析】本题考查学生阅读史料获取有效信息能力。

北宋军队人数众多,机构臃肿,士兵素质较低,并没有形成富国强兵。

C从“尽收天下劲兵”一句看出。

B从收拢兵权的意义分析,可以得出。

A从“兵无常帅,帅无常师”可以得出。

【答案】 D5.(2015·北京模拟)下列对王安石变法在教育方面的变革表述错误的是()A.废除了死记硬背的明经诸科B.太学教科书的内容是儒家经典C.设明法科,专考律令、断案等D.严格“恩荫”制,防止垄断官位【解析】“恩荫”制造成官僚机构臃肿,是北宋积贫原因之一,故D说法不属于王安石变法在教育方面的变革。

第四章第一节北宋中期的社会危机与庆历新政的失败一、选择题1.北宋统治者采用“分化事权”的方法的直接结果是( )A.防止了文官武将专权B.形成了积弱的局面C.形成了冗官局面D.导致财政入不敷出解析:北宋初期为了加强皇权,分割相权,使各官员相互牵制而增加官员人数以分化事权,其弊端是导致官员队伍庞大,出现冗官的局面。

答案:C2.宋太祖从地方军队中挑选精壮士兵编入禁军,主要是为了( )A.加强中央集权B.消灭割据政权C.防御辽兵进攻D.节省军费开支解析:北宋初年实行“强干弱枝”政策,宋太祖从全国各地挑选精壮士兵编入禁军,目的是加强中央集权,削弱地方力量,故A项正确。

答案:A3.中央集权的加强,政府的官俸和军费开支越来越大,导致北宋中期的财政危机。

由此应得出的教训是( ) A.机构改革必须增加财政开支B.扩大国家机器是改革的有力保证C.改革必须重视精兵简政D.加强中央集权必须扩大政府机构和军队解析:本题注意从题干中获取准确信息:加强中央集权→官俸、军费增多→财政危机,由此得出教训。

答案:C4.北宋统治者认为,“富室田连阡陌,为国守财尔!缓急盗贼窃发,边境扰动,兼并之财,乐于输纳,皆我之物”。

这表明北宋政府( )A.大力抑制土地兼并B.准备搜刮百姓以抗辽C.纵容土地兼并,以便筹集军费D.减轻人民负担,限制大地主的特权解析:材料表明北宋政府纵容土地兼并,目的是筹集军费,镇压“盗贼”和平定“边境扰动”。

解题关键是要将选项与材料有机结合进行分析。

答案:C5.下列对北宋加强中央集权的评价,正确的有( )①防止了武将夺权和地方割据②导致了官僚机构膨胀③降低了政府办事效率④造成了国家财政困难A.①②③B.①③④C.②③④D.①②③④解析:北宋吸取唐末至五代的教训,重文轻武,加强中央集权,“分化事权”,造成官僚机构臃肿,人浮于事,政府效率低下,财政开支增加,故①②③④项都正确。

答案:D6.辽宋间“澶渊之盟”使( )①双方维持了较长时期的和平关系,有利于人民生活的安定②贸易往来频繁,有利于经济的发展③技术和文化交流加强,促进双方的进步④北宋负担加重,激化了社会矛盾A.①②③ B.②③④C.①④ D.①②③④解析:本题涉及对“澶渊之盟”的认识,既要看到该盟约加重了北宋负担,激化了社会矛盾,又应该认识到该盟约有利于人民生活安定、经济发展、文化交流。

文科历史知识选择题文科的历史和理科历史是有不同的,那么你知道有关文科的历史题目?下面由店铺为大家整理的文科历史知识选择题,希望对大家有帮助!文科历史知识选择题一1.下列哪一项不属于原始社会时期的北京人的生活?( )A、用火烧烤食物B、使用打制石器C、会使用骨针D、过群居生活2、下列各项制度哪一项不符合西周情况( )A、禅让制B、世袭制C、分封制D、等级制3、从生产资料所有制的性质看,下列选项中最相似的土地制度是:( )A、中国的井田制与日本的班田制B、中国的均田制与日本的班田制C、中国的井田制与俄国的农奴制D、商鞅变法与明治维新所确立的两种土地制度4、与中国封建经济基础无关的历史现象是: ( )A、百家争鸣B、东汉末年军阀混战C、工农武装割据政权D、实行家庭联产承包责任制5、推翻西晋王朝的少数民族是( )A、匈奴B、鲜卑C、羯D、氐 E羌文科历史知识选择题二6、南朝祖冲之撰写的数学论文集( ),是当时数学领域的最高成就,直到唐代还被用作数学课本。

A、《齐民要术》B、《缀术》C、《神灭论》D、《水经注》7、唐太宗时期,先后进谏200多次的名臣是( )A、房玄龄B、魏征C、杜如晦D、长孙无忌8、“昔汴都数百万家,尽仰石炭,无一家燃薪者”这一记载所反映的历史是:( )A、北宋汴河流域人以石油作燃料B、北宋东京居民以石油作燃料C、北宋东京居民以煤炭作燃料D、河南开封是我国最早以煤炭作燃料的地区9、从本质方面看,两次鸦片战争的共同目的是: ( )A、开辟通商口岸B、开展自由贸易C、打开中国市场D、控制清朝政府10、资本主义道路在近代中国行不通的最根本原因是: ( )A、中国没有独立的主权B、中国资本主义经济薄弱C、中国资产阶级的两面性D、十月革命的影响文科历史知识选择题三11、一个世纪前,帝国主义发动侵华战争的根本目的在于: ( )A、进一步把中国卷入世界商品市场B、变中国为帝国主义各国分占的殖民地C、在中国争夺路权,开设工厂D、变中国为帝国主义共同控制的半殖民地12、世界第八大奇迹是指( )A、长城B、故宫C、敦煌壁画D、秦始皇陵兵马俑13、( ),四川地区出现的“交子”是世界上最早的纸币。