聚合物驱油技术

- 格式:ppt

- 大小:3.35 MB

- 文档页数:67

探讨聚合物驱油技术在过渡带油层驱油效果1.1 聚合物驱油技术概述聚合物驱油技术是通过在油层中注入一定浓度的聚合物溶液来改变油水相对渗透率,提高原油的驱出效果。

聚合物驱油技术通过增加油水相对渗透率差,改善油水剖面分布,减缓水体的推进速度,增加原油相对渗透率等作用,从而提高油田采收率。

1.2 聚合物驱油技术在过渡带油层的应用过渡带油层通常具有比较复杂的地质构造和流体性质,油气相对渗透率差异大,容易造成高含水油层。

聚合物驱油技术在过渡带油层油藏开发中的应用,可以改变油水相对渗透率,提高驱出效果,从而提高油藏采收率。

2.2 减缓水推进速度过渡带油层常常受到水的推进作用,导致油藏产能下降和生产成本增加。

而聚合物驱油技术的应用可以减缓水的推进速度,提高驱油效果,减少水体侵入,降低生产成本。

2.3 改善油水剖面分布聚合物驱油技术的应用可以改善油水剖面分布,减少水的侵入,提高原油的采收率。

通过聚合物的调控作用,可以使得原油在油藏中的分布更加均匀,减少残余油的损失。

3.1 地质条件地质条件是影响聚合物驱油技术在过渡带油层效果的重要因素之一。

不同地质条件下的油藏对聚合物驱油技术的响应不同,需要根据具体的地质条件和流体性质进行针对性的调控。

3.2 聚合物性能聚合物的性能是影响其在过渡带油层驱油效果的关键因素之一。

聚合物的粘度、分子量、溶解度等性能直接影响着其在油藏中的分布和驱油效果。

3.4 采收系统采收系统的设计和操作也会对聚合物驱油技术的驱油效果产生重要影响。

优化采收系统的设计和操作,可以提高聚合物在过渡带油层的驱油效果。

聚合物驱油技术在过渡带油层的应用可以明显提高油藏的采收率,减缓水的推进速度,改善油水剖面分布。

要想更好地发挥聚合物驱油技术在过渡带油层的驱油效果,需要根据具体地质条件和聚合物性能进行综合考虑,优化注入工艺和采收系统,从而实现最佳的驱油效果。

希望未来在聚合物驱油技术的研究和应用中,能够不断取得新的突破,为油田开发和油藏采收率提高注入新的活力。

浅述聚合物驱采油技术摘要:聚合物驱就是使用聚合物作为添加剂,增加水的粘度、改善水油流度比,从而提高波及系数,达到提高原油的采收率的目的。

近几年的聚合物驱工业化推广应用使它已成为胜利油区有效的提高采收率的三次采油技术之一。

但经研究表明,虽然聚合物驱油能比水驱油较大幅度地提高原油的采收率(6~12%),但即使在聚合物驱之后也只能采出原始地质储量的40~50%。

也就是说,仍有大约一半或以上的原油留在地下未被采出。

关键词:聚合物驱;采油一、引言在聚合物驱之后,还必须研究采取其它方法进一步提高原油的采收率。

聚合物驱试验结果表明,聚合物驱实施结束后,仍有50%~60%的原油残留在地层中,地层中的剩余油仍然很丰富。

如果能在目前状态下进一步提高原油的采收率,将产生巨大的经济效益。

因此,对聚合物驱后剩余油的微观分布规律的研究有很大的意义。

在油田实施聚合物驱以后,将面临着聚合物驱后如何提高采收率这一技术难题。

尽管开展了大规模的工业化应用,然而关于聚合物驱油的机理,人们的认识很不一致。

有学者认为,注粘性水与注常规水的最终剩余油饱和度是相同的;也有人认为,聚合物驱不能在波及面积内使剩余油饱和度有很大降低。

实际上,人们对于聚合物溶液在地下驱油过程中的渗流特征的认识还远远不够完善,特别是微观物理化学渗流规律,还不十分清楚,所以开展聚合物驱及其剩余油分布微观机理研究显得十分有必要。

二、国内外研究现状在石油工程领域,在世界范围内通过油井依靠天然能量开采和人工补充能量开采后的油藏,原油的采出量平均不到原油的原始地质储量的一半,即有一半左右的石油储量残留在地下。

近年来,随着油井含水的增加,原始开采的经济效益越来越差,人们试图寻找新的开采方式,聚合物驱油是当前提高水驱油田采收率的方法,已由先导性实验步入工业化应用阶段。

由于聚合物驱的优良前景,国内外都在做大量的研究,对其机理有一定的认识。

关于聚合物驱油的机理,人们的认为不一致:ALLEN等研究了驱替液流度性对流度控制的影响,认为驱替液的粘弹性对改善流度比有重要作用。

1 聚合物驱提高石油采收率的驱油机理聚合物的驱油机理主要是利用水溶性高分子的增粘性,改善驱替液的流度比,在微观上改善驱替效率、并且在宏观上能提高平面和垂向波及效率,从而达到提高采收率的目的。

以下是水油流度度比的定义式:Mwo=(1)经典的前沿理论认为,降低油水流度比,能够改变分流量曲线。

聚合物驱的前沿含油饱和度和突破时的的含油饱和度都明显高于水驱,这表明聚合物驱能降低产出液含水率,提高采油速度,具有更好的驱替效果;(2)聚合物驱通过改善水驱流度比,可以改善水驱在非均质平面的粘性指进现象,提高平面波及效率;在垂向非均质地层,聚合物段塞首先进入高渗层,利用高粘度特性“堵”住高渗层,使后续水驱转向进入低渗层,增加了吸水厚度,扩大了垂向波及效率。

以下是聚合物驱和水驱的对比聚合物驱和水驱的波及系数(3)聚合物在通过孔隙介质时发生吸附、机械捕集等作用而滞留,改变了聚合物所在孔隙处的渗透率。

被吸附的聚合物分子链朝向流体的部分具有亲水性,能降低水相相对渗透率而不降低油相相对渗透率,即堵水不堵油;同时聚合物的滞留能增加阻力系数和残余阻力系数,表明渗流阻力增加,引起驱动压差增大,有利于驱动原来不曾流动的油层,提高油层波及体积。

(4)由于聚合物溶液粘滞力的作用,使得其很难沿孔隙夹缝和水膜窜进,在孔道中以活塞式推进,克服了水驱过程中产生的“海恩斯跳跃”现象,避免了孔隙对油滴的捕集和滞留。

(5)另外,聚合物溶液具有改善油水界面粘弹性的作用,使得油滴或油膜易于拉伸变形,更容易通过狭窄的喉道,提高驱油效率。

2 驱油用聚合物的性能要求通过对聚合物驱油机理的分析,可以知道驱油用水溶性聚合物的性能指标主要是能增加油水流度比,即具有增粘性。

另外,聚合物溶液由于要在地层条件下能通过多孔介质运移传播,并最终被采出地面。

所以还应具有滤过性、粘弹性、稳定性以及无污染性等性能(1)增粘性。

应该尽量获取在较低浓度下就具有较高表观粘度的水溶性聚合物。

一、引言聚合物驱油可在水驱基础上提高采收率l0%左右。

聚合物浓度越高,采收率越大;越早转注高浓聚合物,采收率越大。

因此,尽可能采用最高浓度的聚合物,尽可能早地转注高浓聚合物,不仅采收率可大幅提高,而且经济效果越好。

二、聚合物驱油机理聚合物驱油是60年代初发展起来的一项三次采油技术,其特点是向水中加入高分子量的聚合物,从而使其粘度增加,改善驱替相与被驱替相间的流度比,扩大波及体积,进而提高原油采收率。

深入进行聚合物驱的研究,对改善油田开发效果,保持原油稳产,提高原油最终采收率具有重要意义。

1.提高宏观波及系数(Ev)。

聚合物注入地层后,会提高注入水的粘度,降低水相渗透率,使得油层吸水剖面得到调整,平面非均质性得到改善,水洗厚度增加,扩大了水相的波及体积,从而提高宏观波及系数。

2.提高微观驱油效率(Ep)。

只要选择合适的油藏,有正确的注入体系设计,聚合物驱可提高采收率l0%以上。

国内外专家认为,这是由于聚合物在一定注入速度下具有粘弹效应,从而提高了微观驱油效率。

聚合物驱替机理主要有:(1)粘弹性聚合物溶液对孔隙盲端中残余油的拖拉携带。

(2)聚合物溶液对连续油膜的携带机理。

(3)粘弹性聚合物溶液对孔喉处的残余油的携带机理。

(4)聚合物溶液的粘弹性对圈闭残余油的携带机理。

三、聚合物驱油影响因素由于聚合物驱主要是利用聚合物提高注入水的粘度,降低水油流度比,因此,聚合物水溶液的粘度大小,直接影响聚合物驱的效果,是聚合物驱油的主要影响因素。

1.聚合物的结构及浓度的影响。

聚合物分子越大,聚合物相互缠绕的程度越大,聚合物溶液的粘度越大。

水解度是影响聚物溶液粘度的重要因素,一般水解的聚烯酰胺要比相应未水解的聚丙烯酰胺的况粘度高,这主要是由于已水解分子上的电荷能使聚合物分子的链最大限度展开,并由此提高了溶液的视粘度。

聚合物的浓度也是影响聚合物溶液粘度的一个重要因素。

因为聚合物的浓度越大,被溶解在水中的聚合物分子越多,分子相互缠绕的机会明显增多,聚合物溶液的粘度增加。

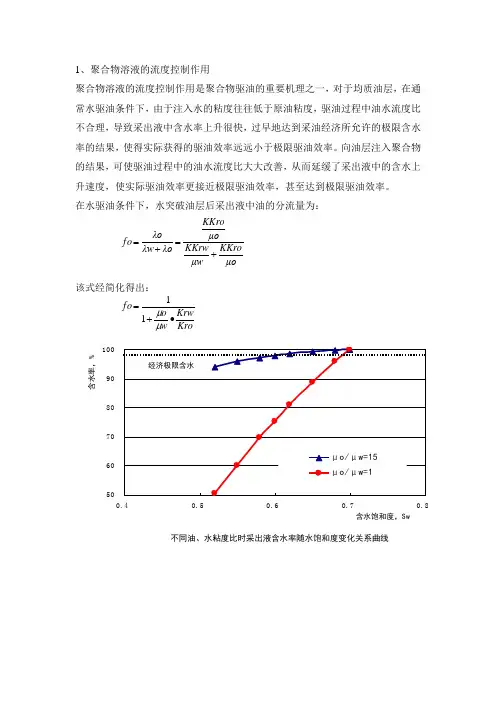

1、聚合物溶液的流度控制作用聚合物溶液的流度控制作用是聚合物驱油的重要机理之一,对于均质油层,在通常水驱油条件下,由于注入水的粘度往往低于原油粘度,驱油过程中油水流度比不合理,导致采出液中含水率上升很快,过早地达到采油经济所允许的极限含水率的结果,使得实际获得的驱油效率远远小于极限驱油效率。

向油层注入聚合物的结果,可使驱油过程中的油水流度比大大改善,从而延缓了采出液中的含水上升速度,使实际驱油效率更接近极限驱油效率,甚至达到极限驱油效率。

在水驱油条件下,水突破油层后采出液中油的分流量为:该式经简化得出:μoKKroμw KKrw μo KKroλo λw λo fo +=+=KroKrw w o fo •+=μμ11不同油、水粘度比时采出液含水率随水饱和度变化关系曲线50607080901000.40.50.60.70.8含水饱和度,Sw含水率,%2、聚合物溶液的调剖作用调整吸水剖面,扩大波及体积,是聚合物提高采收率的另一项重要机理。

因为在聚合物的调剖作用下,油层水淹体积的扩大,将在油层的未见水层段中采出无水原油。

这就是说,油层水淹孔隙体积扩大多少,采出油的体积也就增加多少。

聚合物的调剖作用只有在油层剖面上存在渗透率的非均质状态时才能发生。

对于这类油层,在通常水驱条件下往往发生注入水沿不同渗透率层段推进不均匀现象。

高渗透率层段注入水推进快,低渗透率层段注入水推进慢。

加上注入水的粘度往往低于原油粘度,水驱油过程中高流度流体取代低流度流体的结果,导致注入水推进不均匀的程度加剧,甚至在很多情况下会出现高渗透率层段早巳被注入水所突破,而低渗透率层段注入水推进距离仍然很小的情况,致使低渗透率层段原油不能得到有效的开采。

在不考虑重力影响的前提下,我们可以给出高渗透率层段水突破之前任一注水阶段时两层段间吸水量之比:K1>K2221121222211112121Kro Krw woKro Krw w oK K oKro K w Krw K o Kro K w Krw K q q ++•=++==μμμμμμμμλλ3、聚合物溶液微观驱油机理传统的聚合物驱油理论认为,聚合物驱只是通过增加注入水的粘度,降低水油流度比,扩大注入水在油层中的波及体积提高原油采收率,聚合物驱并不能增加油藏岩石的微观驱油效率,并认为聚合物驱后残留于孔隙介质中的油的体积与水驱之后相同。

国外聚合物驱油应用发展与现状一、聚合物驱油机理聚合物驱(Polymer Flooding)是三次采油(Tertiary Recovery)技术中的一种化学驱油技术。

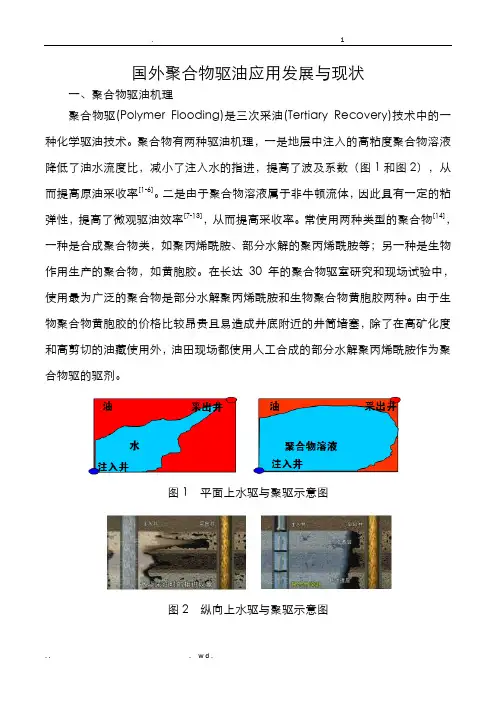

聚合物有两种驱油机理,一是地层中注入的高粘度聚合物溶液降低了油水流度比,减小了注入水的指进,提高了波及系数(图1和图2),从而提高原油采收率[1-6]。

二是由于聚合物溶液属于非牛顿流体,因此具有一定的粘弹性,提高了微观驱油效率[7-13],从而提高采收率。

常使用两种类型的聚合物[14],一种是合成聚合物类,如聚丙烯酰胺、部分水解的聚丙烯酰胺等;另一种是生物作用生产的聚合物,如黄胞胶。

在长达30 年的聚合物驱室研究和现场试验中,使用最为广泛的聚合物是部分水解聚丙烯酰胺和生物聚合物黄胞胶两种。

由于生物聚合物黄胞胶的价格比较昂贵且易造成井底附近的井筒堵塞,除了在高矿化度和高剪切的油藏使用外,油田现场都使用人工合成的部分水解聚丙烯酰胺作为聚合物驱的驱剂。

图1 平面上水驱与聚驱示意图图2 纵向上水驱与聚驱示意图二、国外驱油用聚合物现状及发展趋势2.1国外驱油用聚合物的发展由于经济政策和自然资源的原因,国外对聚合物驱油做了细致的理论及实验研究,但未作为三次采油的主要作业手段。

驱油用聚合物的理论自80年代成熟以来,并未有较大突破,而其发展主要受限于成本因素。

理论上,在油气开采用聚合物中,可以选用的聚合物有部分水解聚丙烯酰胺(HPAM)、丙烯酰胺与丙烯酸的共聚物、生物聚合物(黄胞胶)、纤维素醚化合物、聚乙烯毗咯烷酮等[15]。

但己经大规模用于油田三次采油的聚合物驱油剂仅有HPAM和黄胞胶两类。

人工合成的驱油用聚合物仍主要以水解聚丙烯酰胺为主。

已产业化的HPAM产品包括日本三菱公司的MO系列,第一制药的ORP系列,三井氰胺的Accotrol系列;美国Pfizer的Flopaam系列,DOW的Pusher系列;英国联合胶体的Alcoflood系列;国SNF的AN系列HPAM聚合物。

《微生物—聚合物联合驱油实验研究》篇一一、引言随着石油资源的日益减少和采收难度的增大,石油行业对提高采收率、减少成本和提高采出质量的需求愈发迫切。

微生物和聚合物在石油开采中扮演着重要角色,尤其是在联合驱油方面。

本研究主要针对微生物—聚合物联合驱油技术进行实验研究,通过实验数据和结果分析,为石油开采提供新的技术手段和理论支持。

二、实验材料与方法1. 实验材料实验所需材料包括:石油样品、微生物菌种、聚合物溶液、实验设备等。

2. 实验方法本实验主要采用室内模拟采油技术,通过对不同微生物与聚合物联合的组合进行对比分析,得出最佳的联合驱油方案。

具体步骤如下:(1)选择合适的研究区块,采集石油样品;(2)筛选适合该区块的微生物菌种,进行培养和繁殖;(3)制备不同浓度的聚合物溶液;(4)将微生物与聚合物进行不同比例的混合,形成联合驱油体系;(5)将该体系在室内模拟环境下进行驱油实验;(6)收集实验数据,进行对比分析。

三、实验结果与分析1. 微生物与聚合物的单一效果分析在实验中,我们发现单一的微生物或聚合物都具有一定的驱油效果。

其中,微生物通过分泌代谢产物和生物膜等作用,改变油藏环境,提高采收率;而聚合物则能有效地降低流体粘度,改善流动性能。

然而,单一的驱油方法效果有限,不能达到最佳的驱油效果。

2. 微生物—聚合物联合驱油效果分析通过对比不同比例的微生物与聚合物联合驱油体系,我们发现联合驱油效果明显优于单一驱油方法。

在适当的比例下,微生物与聚合物能够相互促进,共同发挥驱油作用。

具体表现为:微生物能够分解石油中的大分子有机物,降低原油粘度,而聚合物则能改善流体的流动性能,从而提高采收率。

此外,联合驱油体系还能有效地防止原油在储层中的泄漏和流失。

3. 最佳联合驱油方案分析通过对不同比例的微生物与聚合物联合驱油体系进行对比分析,我们发现当微生物与聚合物以一定比例混合时,其驱油效果最佳。

具体比例需根据实际情况进行调整和优化。

【关键字】技术摘要近几年来,聚合物驱油技术在油田得到广泛应用。

为适应油田聚合物驱的需求,本文在聚驱提高原油采收率原理的根底上,通过物理模拟实验和数值模拟技术,研究了聚合物的弹性效应、聚合物分子构型、聚合物段塞组合、油层厚度和油层垂向渗透率对聚驱开发效果的影响。

结果表明:聚合物的弹性效应可提高原油采收率,其弹性作用最佳质量浓度为1.0~2/L;清水聚合物溶液中聚合物分子以网状构型为主,增粘效果较好,污水聚合物溶液中聚合物分子以枝状构型为主,增粘效果较差;聚合物段塞尺寸和粘度是影响聚驱效果的决定因素,段塞尺寸保持不变时,溶液粘度越高,采收率增幅越大,溶液粘度保持不变时,段塞尺寸越大,采收率增幅越大;对于水湿油层,油层越厚,增采效果越好,而油湿油层的厚度对聚驱采收率影响不大;对于正韵律油层,垂向渗透性越强,聚驱增采幅度越高,反之,越低,对于反韵律油层,垂向渗透性越差,聚驱增采幅度越高,反之,越低。

文中还提出了一些改善聚驱开发效果的措施,包括:采用污水配制聚合物溶液、优选聚合物注入速度和优选井网井距。

本文对油田进行聚合物驱油具有一定的指导意义。

关键词:聚合物驱油;影响因素;改善措施;物理模拟;数值模拟AbstractIn recent years, polymer flooding technology was widely applied in oilfield. In order to adapt the demands of oilfield polymer flooding, in this paper, on the basis of polymer flooding EOR mechanism, by physical simulation experiments and numerical simulation techniques, we mainly studied the influential factors of polymer flooding effect, including polymer solution elastic effect, polymer molecular structure, polymer slug combination, reservoir thickness and reservoir vertical permeability. The result showed that the polymer solution elastic effect can enhance oil recovery, and its optimum quality concentration was 1.0~/L. Polymer molecular had the network structure in fresh water, and its solution had higher viscosity, on the other hand, polymer molecular had dendritically structure in sewage water, and its solution had lower viscosity. Polymer slug size and viscosity were the decisive factors which influenced polymer flooding effect. In the case of unchanged polymer slug size, the higher the solution viscosity was, the greater the polymer flooding increased recovery. When polymer solution viscosity was not changed, the larger the slug size was, the higher the oil increased. For water-wet oil reservoir, the thicker the oil reservoir was, the better the polymer flooding increased oil recovery, but for oil-wet reservoir, reservoir thickness had little influence on polymer flooding recovery. For positive rhythm reservoir, the better the vertical permeability was, the higher the polymer flooding increased oil recovery, on the contrary, the lower. For anti-rhythm reservoir, the worse the vertical permeability was, the higher the polymer flooding increased oil recovery, on the contrary, the lower. In this paper, we also raised some measures to improve the development of polymer flooding effect, including preparing polymer solution with sewage, optimizing polymer injection rate, optimizing well network pattern and well spacing. Thispaper had certain guiding significance to oil field using polymer flooding.Key words: polymer flooding; influential factors; improving measures; physical simulation; numerical simulation目录第1章概述 (1)1.1 聚合物驱的发展历史与现状 (1)1.2 本文的研究内容 (2)第2章聚合物驱提高原油采收率原理 (3)2.1 原油采收率 (3)2.2 聚合物驱提高原油采收率机理 (3)2.3 本章小结 (6)第3章聚合物驱开发效果影响因素 (7)3.1 聚合物溶液的弹性效应对开发效果的影响 (7)3.2 聚合物的分子构型对开发效果的影响 (10)3.3 聚合物的段塞组合对开发效果的影响 (14)3.4 地质因素对聚驱开发效果的影响 (17)3.5 本章小结 (20)第4章改善聚合物驱开发效果的措施 (22)4.1 采用污水配制聚合物溶液 (22)4.2 优选聚合物注入速度 (26)4.3 优选的井网井距 (31)4.4 本章小结 (33)第5章结论 (34)参考文献 (35)致谢 (37)第1章概述1.1 聚合物驱的发展历史与现状聚合物驱的发展历史聚合物驱始于50年代末和60年代初。

驱油用聚合物技术要求

1. 驱油用聚合物的分子量得合适吧!就像挑选手套,得大小正好合适才能更好干活呀!比如分子量太小了,可能效果就不好咯!

2. 溶解性得强啊,不然怎么能快速发挥作用呢!这就像糖在水里,溶解得快才能甜得快呀!要是溶解慢,那不耽误事儿嘛!

3. 稳定性可太重要啦!你想想,要是不稳定,一会儿就失效了,那不是白折腾嘛!就如同盖房子,根基不稳怎么行呢!

4. 耐温性必须得够呀!不然温度一高就不行了,那怎么应对各种环境呢!好比特种兵,啥恶劣情况都得能扛住啊!

5. 黏弹性也不能差呀!这就好像面条要有韧性一样,这样才能发挥更好的效果嘛!没有好的黏弹性怎么能行呢!

6. 抗剪切性也得注意哦!不能轻易就被破坏了呀,就像坚固的城墙,不会轻易被攻破一样的道理呀!

7. 注入性也要考虑呀,总不能很难注入吧!这就好比进门,门太窄了,进去不就费劲了嘛!

8. 与地层的配伍性得多好呀!要像好朋友一样和谐相处,才能发挥出最大作用呀!不然互相排斥可不行哦!

9. 成本也不能太高呀!不然怎么用得起呢!就像买东西,太贵了我们也会犹豫呀!

我的观点结论:驱油用聚合物的这些技术要求都很关键呀,每一项都得好好把关,这样才能让驱油效果达到最佳呀!。

石油开发中的聚合物驱油技术石油作为世界上最重要的能源资源之一,在能源供应中扮演着重要的角色。

然而,石油开采过程中普遍存在一系列问题,比如剩余石油的回收率较低、开发成本较高等。

为了克服这些问题,聚合物驱油技术应运而生。

本文将详细介绍石油开发中的聚合物驱油技术。

一、聚合物驱油技术简介聚合物驱油技术是一种利用高分子聚合物改善石油采收率的方法。

它通过向油层注入适量的聚合物溶液,改变油层中原有的渗透能力分布,提高油的驱替效果,从而增加采收率。

聚合物驱油技术具有驱油效果好、适应性广、操作简便等优点,因此在石油开发中得到了广泛应用。

二、聚合物的类型和选择聚合物驱油技术中使用的聚合物种类繁多,常见的有聚丙烯酰胺、聚乙烯醇、聚甲基丙烯酸甲酯等。

选择合适的聚合物种类是提高聚合物驱油效果的关键。

根据油藏条件、岩石性质和水质等因素,确定适宜的聚合物种类,并通过实验测试确定最佳用量和浓度。

三、聚合物驱油技术的工艺流程聚合物驱油技术主要包括注聚、驱油和调剖三个阶段。

注聚阶段:首先需要准备一定浓度的聚合物溶液,然后将其注入到油层中。

在注入过程中,要控制注入速度和注入量,以确保聚合物溶液充分分布于整个油层。

驱油阶段:聚合物溶液通过与油层中的原油混合,降低原油的黏度,提高原油的流动性。

这一阶段主要通过调节驱油剂浓度和注入压力来实现。

调剖阶段:当原油的驱替效果达到一定程度后,需要对聚合物驱油过程进行调剖,以防止聚合物溶液在油层中形成偏流通道。

调剖主要通过注入调剖剂,改变地层渗透能力,增加原油的驱替效应。

四、聚合物驱油技术的应用案例聚合物驱油技术在石油开发中已经得到了广泛的应用。

以下是几个成功案例的介绍:1. 美国XX油田:该油田使用聚合物驱油技术,实现了原本难以开发的低渗透油藏的高效开采。

通过注入合适浓度的聚合物溶液,提高了原油的采收率。

2. 中国XX油田:该油田应用聚合物驱油技术,成功实现了百万吨级的高效开采。

通过调整聚合物种类和用量,显著提高了原油的产量和采收率。

聚合物驱油技术应用研究摘要:在油田开采过程,开采到高含水区时,无论是开采技术指标,还是开采经济指标都会发生变化。

利用聚合物驱油能够将原油采收率有效提升,因为聚合物本身具有流变特点,兼具粘弹性,流动过程可以增加对油膜的携带能力。

下文简要介绍常见的聚合物,分析聚合物驱油应用原理,并对其具体应用进行分析。

关键词:聚合物;驱油技术;应用引言:石油属于国家发展重要能源之一,在开采量不断增加的背景下,油井内部含水率不断增加,导致产油能力下降,随着基建投资也不断提升。

因此,怎样使用经济的手段对于开采区剩余石油进行开采需要相关人员着重思考。

聚合物驱油属于高采收率技术之一,使用过程将驱替液黏度增加,控制被驱液流速,进而提高洗油效率。

对比而言,水驱油采收率通常能够达到40%,聚合物驱油采收率能够达到50%。

因此,研究该技术的应用对于提高油田开采效率具有重要影响。

一、常用的聚合物类型可使用天然黄胞胶材料作为聚合物驱油,此类物质虽然粘性强,颗粒稳定,因为凝胶强度相对较弱,因此可能对于长期冲刷的耐力较弱,在调剖、采油等环节应用需要进行改善。

还可使用聚丙烯酰胺这类物质作为聚合物,分为胶体、胶乳、粉状物质,还可以利用其离子形式,通常油田利用粉状阴离子。

酯类化合物组成结构包含酰胺基官能团,兼具烯烃、酰胺等功能结构,利用过程可能出现降解类型化学反应,还可能出现生物降解和机械剪切等反应。

若分子量高,那么物质浓度大、水解度低、矿化度低、黏度大。

除此之外,还有梳形抗盐类聚合物和疏水缔合聚合物也较为常用。

二、聚合物的驱油原理介绍聚合物驱油主要是向油井当中注入高黏度流体,进而对于油藏内水油等物质流速比进行调节。

从微观角度分析,利用该技术可以将水流流速之比加以改善,对于其体积扩大也有影响。

若水油流速比超过1,则表示水流能力比原油强,水流出现“指进”现象,使得波及系数会下降,难以将原油驱替出来。

此时,可将聚合物添加至水中,降低其渗透力,并将其黏性提升,控制水的流动性。

油田化学聚合物驱油技术的研究与应用摘要:随着油气勘探开发的深入,低渗透油藏越来越多,已成为石油工业发展的重要潜力,此类油藏具有孔隙及喉道半径小、储层纵向和平面非均质性强等特征,在开发过程中存在储层吸水能力不足、注采比偏高、油水井间有效驱动体系不健全等问题。

因此,本文以H油田为研究对象,采用物理模拟方法对H油田高注采比成因、储层吸水能力不足等问题进行研究。

研究表明:有人工裂缝的复合岩性模型建立有效驱动体系所需的注入倍数较大,有人工裂缝模型储层吸水比例由62%下降至54%。

关键词:低渗透油藏;注采比;储层吸水特征;储层吸水能力;我国石油资源总量940×108吨,低渗透资源量210×108吨,占22.3%,在全国累计探明储量中,低渗透油藏的资源量约占41%。

目前,国内油田如何高效、高质量的开发低渗透油藏已成为热点,所以应加强对低渗透油田的开发研究。

低渗透油田开发过程中,注入水一般会在注水井近井地带憋压,导致井筒附近地层压力偏高,压力传导速度降低;对存在裂缝的储层,一定压力下注入水会沿裂缝发生窜流现象,不能使能量及时传导给采油井,因此,使得注水的效率下降或消失;另一方面储层因长期产液,导致地层压力下降,形成了压降漏斗,产液和产油能力下降,注采比不断升高。

油田的油层压力及产液量并未得到明显恢复和提升,与油田开发的物质平衡理论相悖,因此很有必要。

一.H油田目前开发现状H油田是一个裂缝性低渗透油田,注水开发已25年,该油田共有5个区块,M区块为该油田主力区,已进入高含水开发期,其他非主力区块经大规模的加密调整,已进入中含水期。

目前,该油田在注水开发存在着注采比过高、油水井间压力传导滞后等问题,截止到2020年10月H油田平均年注采比2.80,累计注采比3.12,与其他油田平均注采比1.09相比,注采比偏高,并且不同区块间注采比存在差异。

M区块年注采比2.91,累计注采比3.33,饱和压力为6.9MPa,油井地层压力7.9MPa,保持在原始地层压力8.3MPa附近;其他非主力区块年注采比2.36,累计注采比2.71,饱和压力为7.3MPa,油井地层压力7.77MPa,保持在原始地层压力8.0MPa附近。