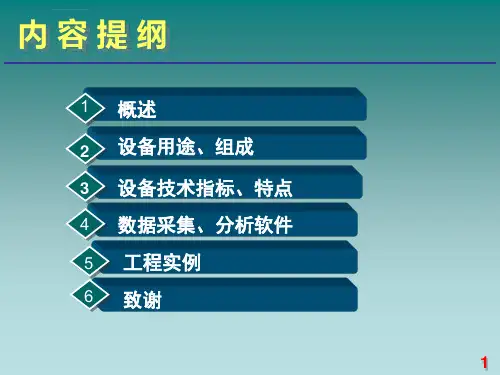

1-微地震监测讲座

- 格式:ppt

- 大小:17.26 MB

- 文档页数:50

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------地震科普知识讲座.doc地震科普知识讲座从太空望去,有一颗美丽的蓝色星球,这就是我们的家园地球。

形象地讲,地球的内部像一个煮熟了的鸡蛋:地壳好比是外面一层薄薄的蛋壳,地幔好比是蛋白,地核好比是最里边的蛋黄。

地球从形成的那一刻起,就从来没有停止过运动。

世界屋脊喜马拉雅山上的海洋生物化石,地下深处由植物生成的煤海,盘山公路边陡峻山崖上显示的地层弯曲与变形无不书写着亿万年来大地沧海桑田的变迁。

然而,地壳的运动与变化并非都是缓慢的,有时也会发生突然的、快速的运动;这种运动骤然爆发,常常给我们的星球带来灾难,其中地震对人类的危害最为严重。

一、地震基础知识 1、地震的定义及有关几个概念地震( earthquake)又称地动、地振动,是地壳快速释放能量过程中造成振动,期间会产生地震波的一种自然现象。

全球每年发生地震约五百五十万次。

地震常常造成严重人员伤亡,能引起火灾、水灾、有毒气体泄漏、细菌及放射性物质扩散,还可能造成海啸、滑坡、崩塌、地裂缝等次生灾害。

要认识地震就得先了解地球的内部结构和它的活动规律。

1 / 13地球,可分为三层。

中心层是地核,地核主要是由铁元素组成;中间是地幔;外层是地壳。

地震一般发生在地壳之中。

地壳内部在不停地变化,由此而产生力的作用(即内力作用),使地壳岩层变形、断裂、错动,于是便发生地震。

超级地震指的是震波极其强烈的大地震。

但其发生占总地震 7%~21%,破坏程度是原子弹的数倍,所以超级地震影响十分广泛,是十分具有破坏力的。

1. 震源和震源深度震源是地球内部发生地震的地方。

震源深度是震源垂直向上到地表面的距离。

通常将震源深度小于 60 公里的叫浅源地震,深度在 60-300 公里的叫中源地震,深度大于 300 公里的叫深源地震。

防震减灾科普知识讲座课件1. 防震减灾概述顾名思义,是指预防和减轻地震灾害的活动。

它涉及到地震的监测、预警、科研、教育、宣传、演练等多个方面,旨在通过全方位的努力降低地震对人类社会造成的损失。

地震是地球内部应力释放的一种表现形式,具有突发性、不可预测性和破坏性。

我国地处世界两大地震带之间,地震活动频繁,地震灾害对人民生命财产安全构成了严重威胁。

加强防震减灾工作,提高全社会抵御地震灾害的能力,对于保护人民生命财产安全、促进社会和谐稳定具有重要意义。

防震减灾工作是一个系统工程,需要政府、社会组织和公众共同努力。

政府应加强对地震工作的领导,制定和完善相关法律法规,加大投入力度,提升地震监测预警能力和应急救援水平。

社会组织和公众则应积极参与防震减灾宣传教育,提高自身防灾减灾意识和能力,共同构建防范地震灾害的安全屏障。

1.1 定义与重要性防震减灾科普知识讲座的目的是向公众普及地震科学的基本知识,提高人们的防震减灾意识和能力。

地震是一种自然灾害,具有突发性、破坏性和难以预测的特点,给人类社会带来了巨大的损失。

加强地震科学研究,提高防震减灾能力,对于保护人民生命财产安全,维护国家和社会稳定具有重要意义。

在现代社会,随着科技的发展,地震科学研究取得了很多成果,如地震监测技术的进步、地震预测能力的提高等。

这些成果为防震减灾提供了有力的技术支持,国际社会对防震减灾问题的关注度也在不断提高,许多国家和地区都制定了一系列的防震减灾政策和措施。

防震减灾科普知识讲座对于提高公众的防震减灾意识和能力具有重要意义。

通过加强地震科学研究和技术创新,我们可以更好地应对地震灾害,保护人民的生命财产安全。

1.2 防震减灾的必要性防震减灾是应对自然灾害、保障人民群众生命财产安全和社会稳定的重要措施。

防震减灾的必要性体现在以下几个方面:减少生命财产损失:地震作为一种不可预测的自然灾害,其破坏力巨大。

通过有效的防震减灾措施,我们可以最大程度地减少人员伤亡和财产损失。

地震安全知识讲座(优秀7篇)地震安全知识讲座篇一一、如何防止烫伤?烫伤是生活中常常遇到的事故。

在家庭生活中,最常见的是被热水、热油等烫伤。

如何防止烫伤呢?1.从炉火上移动开水壶、热油锅时,应该戴上手套用布衬垫,防止直接烫伤;端下的开水壶、热油锅要放在人不易碰到的地方。

2.家长在炒菜、煎炸食品时,不要在周围玩耍、打扰,以防被溅出的热油烫伤;在做菜时,注意力要集中,不要把水滴到热油中,否则热油遇水会飞溅起来,把人烫伤。

3.油是易燃的,在高温下会燃烧,做菜时要防止油温过高而起火。

万一锅中的油起火,千万不要惊慌失措,应该尽快用锅盖盖在锅上,并且将油锅迅速从炉火上移开或者熄灭炉火。

4.家里的电熨斗、电暖器等发热的器具会使人烫伤,在使用中应当特别小心,尤其不要随便去触摸。

二、如何安全使用刀具?日常生活中经常需要使用菜刀、水果刀、剪刀等刀具,这些刀具锋利、尖锐,使用不慎,就可能造成伤害。

在使用刀具时应当注意:1.使用刀具时应当注意力集中,不用刀具比划、打闹,更不能拿着刀具互相开玩笑,以免误伤别人或自己。

2.刀具暂时不使用时,要妥善保存起来,放在安全稳妥的地方,不要使刀具的尖和刃部突出、暴露在外,以防止刀具被碰落而伤人或者有人不慎触碰而受伤。

三、如何安全用电?随着生活水平的不断提高,生活中用电的地方越来越多了。

因此,我们有必要掌握以下最基本的安全用电常识:l.认识了解电源总开关,学会在紧急情况下关断总电源。

2.不用手或导电物(如铁丝、钉子、别针等金属制品)去接触、探试电源插座内部。

3.不用湿手触摸电器,不用湿布擦拭电器。

4.电器使用完毕后应拔掉电源插头;插拔电源插头时不要用力拉拽电线,以防止电线的绝缘层受损造成触电;电线的绝缘皮剥落,要及时更换新线或者用绝缘胶布包好。

5.发现有人触电要设法及时关断电源;或者用干燥的木棍等物将触电者与带电的电器分开,不要用手去直接救人。

6.不随意拆卸、安装电源线路、插座、插头等。

大家好!今天,我很荣幸能够在这里与大家共同探讨地震监测工作。

地震监测是防灾减灾工作的重要组成部分,对于保障人民群众生命财产安全具有十分重要的意义。

在此,我代表地震监测部门,向大家汇报一下我们的工作情况,并就如何加强地震监测工作提出几点建议。

一、地震监测工作概述近年来,我国地震监测工作取得了显著成效。

我们紧紧围绕国家防震减灾战略需求,不断提升地震监测能力,努力实现地震监测的全面覆盖、实时监控和精准预警。

具体表现在以下几个方面:1. 监测网络不断完善。

我国已建立起覆盖全国、覆盖多种观测手段的地震监测网络,包括地震台网、前兆台网、重力台网等,实现了对地震活动的实时监测。

2. 监测技术不断进步。

我们积极开展地震监测技术研究,推广应用先进技术,提高地震监测的准确性和可靠性。

3. 监测成果丰富。

通过地震监测,我们获取了大量宝贵的数据,为地震预警、地震预测和地震灾害评估提供了有力支撑。

二、加强地震监测工作的建议1. 提高监测能力。

加大投入,加强地震监测基础设施建设,提高地震监测的覆盖范围和监测能力。

2. 优化监测布局。

根据地震活动特点和地质构造,合理规划地震监测台网布局,确保监测网络的科学性和实用性。

3. 加强监测技术研究。

鼓励和支持地震监测技术的研究与创新,提高地震监测的实时性、准确性和可靠性。

4. 深化监测数据共享。

加强地震监测数据的整合与共享,实现监测信息的互联互通,提高地震监测的协同效应。

5. 加强人才培养。

加强地震监测专业人才的培养,提高监测队伍的整体素质。

6. 强化科普宣传。

加大地震监测科普宣传力度,提高公众的防震减灾意识,营造全社会共同参与地震监测的良好氛围。

总之,地震监测工作任重道远。

让我们携手共进,为保障人民群众生命财产安全、维护国家安全和社会稳定作出新的更大贡献!谢谢大家!。

地震科普知识讲座讲稿尊敬的各位听众,大家好!我是今天的地震科普讲座的讲员,很高兴能与大家一起探讨和学习关于地震的知识。

地震是自然界中最为常见的自然灾害之一,它给我们带来了巨大的经济和生命安全威胁。

通过此次讲座,我们将深入了解地震的原因、预防措施以及发生地震后的应对方法。

首先,我们来了解一下地震的原因。

地震是因为地球的地壳和地幔发生了断裂或者移动而产生的。

地震的发生主要有两个原因:一是地壳板块的运动,包括板块的相互碰撞和相互剪切引起的地震;二是地壳内部的岩石变形和应力积累引发的地震。

而具体导致地震的原因又有构造性地震、火山地震和人为地震等。

地震的强度一般是通过震级来表示,常见的是利用里氏地震震级来衡量。

里氏震级是一种用于测量地震强度的标准,它是根据地震在地震仪上所记录到的地震波的振幅和频率来计算的。

经过计算后,震级可以从1到10不等,震级越高代表地震的强烈程度越高。

那么如何预防地震呢?首先,我们要增强公众地震防灾意识,提高地震自救能力。

公众应该了解地震的基本知识,并随时掌握地震预警信息,通过自我保护和互助合作来减少地震灾害的损失。

此外,政府和相关部门应推动地震科学研究,加强地震监测和预警系统的建设。

在发生地震后,我们应如何应对呢?首先,保持冷静并迅速采取适当的避险措施,例如躲在桌子底下或者门框附近,保护好头部和颈部。

其次,及时听从政府和相关部门的指挥,避免慌乱和恐慌。

在灾后,我们要尽快组织救援和抢险工作,确保最大限度地减少人员伤亡和财产损失。

地震灾害的防范和抗击需要社会各个方面的共同努力,只有通过全社会的关注和共同努力,我们才能切实减少地震给我们带来的伤害。

最后,我想强调的是,地震虽然给我们带来了不便和危害,但我们应该保持科学态度并相信科技的进步。

通过地震科学研究和技术进步,我们可以更好地预测和应对地震灾害,保障社会稳定和人民安全。

感谢大家的聆听,我希望通过今天的讲座,大家能更加了解地震的知识,并在日常生活中做好地震预防和防灾工作。

地震科普知识讲座同学们:大家好!今天由我来为大家做一场关于地震方面的知识讲座,地震是什么呢?我们人类怎么样能预报地震?地震来临时该怎么办?我们中学生需要了解哪些地震知识呢?下面我来给同学们谈谈。

希望通过这次讲座能帮助大家了解地震的一般知识、地震预报知识及地震避险自救知识。

地震就是人们常说的地动。

它像台风、暴雨、洪水、火山喷发、海啸、霜冻一样,是经常发生的灾害性自然现象。

全球每年发生地震500多万次,破坏性地震那么100屡次,进入21世纪以来,全球发生了数次造成重大人员伤亡的地震,2003年12月26日:伊朗南部发生6.3级地震, 约2.5万人死亡,5万多人受伤;2004年12月26日上午8点:印度洋发生8.9级地震,并引发海啸,造成232021人遇难失踪;2005年10月8日,巴基斯坦控制的克什米尔地区发生7.6级地震,74698人遇难,超过10万人受伤。

2021年5月12日,中国四川省汶川县发生8.0级地震。

截至当年9月25日,已确认69227人遇难,374643人受伤,失踪17923人。

2021年1月12日,海地发生7.3级地震,约30万人遇难,30多万人受伤。

4月14日,中国青海省玉树藏族自治州玉树县发生7.1级地震,2698人遇难,270人失踪。

2021年3月11日,日本东北部海域发生9.0级地震并引发海啸,15881人遇难,2668人失踪。

并造成福岛第一核电站4个机组不同程度受损,导致放射性物质外泄。

2021年8月3日,云南省昭通市鲁甸县发生6.5级地震,造成617人死亡,112人失踪,3143人受伤,还有前几天发生的尼泊尔8.1级地震,截至5月10日,至少造成8019人死亡,17866人受伤。

没有哪一种自然灾害能像地震一样,瞬间夺走数万人、数十万人的生命,瞬间将人类的城市移为平地,因此地震又被称作是群灾之首,在过去的500年里,全世界有800多万人死于地震,还有数千万人眼巴巴地看着自己的家园和地方经济被摧毁。