接枝聚合改性

- 格式:ppt

- 大小:768.00 KB

- 文档页数:13

天然橡胶接枝改性研究进展摘要:本文主要针对过去十几年来天然橡胶(NR)的接枝改性进行了概述,叙述了天然橡胶的基本情况和接枝改性的机理,根据接枝方式对接枝改性天然橡胶进行了分类概述,在综述过去天然橡胶接枝改性概况的基础上,结合天然橡胶在我国的基本情况,介绍了接枝天然橡胶产物的应用情况,并根据实际情况对天然橡胶的前景做出了简要的展望。

Abstract: This paper mainly for the past ten years natural rubber (NR) grafting are reviewed, described the natural rubber and the basic situation of grafting, according to the mechanism of grafted way docking branch of natural rubber modified classified paper, in this paper, the past natural rubber grafting on the basis of general situation, combined with the natural rubber in China, this paper introduces the basic situation of the grafted the application of natural rubber products, and according to the actual situation of the prospect of natural rubber made are also discussed.关键词:天然橡胶;接枝;改性天然橡胶(NR)是巴西三叶橡胶树分泌的乳汁经凝固、加工制得,其主要成分为聚异戊二烯,含量在95%以上,其中顺式1,4-聚异戊二烯的含量占99%以上,分子量分布在10-180万之间[1]。

天然橡胶接枝改性研究进展摘要:本文主要针对过去十几年来天然橡胶(NR)的接枝改性进行了概述,叙述了天然橡胶的基本情况和接枝改性的机理,根据接枝方式对接枝改性天然橡胶进行了分类概述,在综述过去天然橡胶接枝改性概况的基础上,结合天然橡胶在我国的基本情况,介绍了接枝天然橡胶产物的应用情况,并根据实际情况对天然橡胶的前景做出了简要的展望。

Abstract: This paper mainly for the past ten years natural rubber (NR) grafting are reviewed, described the natural rubber and the basic situation of grafting, according to the mechanism of grafted way docking branch of natural rubber modified classified paper, in this paper, the past natural rubber grafting on the basis of general situation, combined with the natural rubber in China, this paper introduces the basic situation of the grafted the application of natural rubber products, and according to the actual situation of the prospect of natural rubber made are also discussed.关键词:天然橡胶;接枝;改性天然橡胶(NR)是巴西三叶橡胶树分泌的乳汁经凝固、加工制得,其主要成分为聚异戊二烯,含量在95%以上,其中顺式1,4-聚异戊二烯的含量占99%以上,分子量分布在10-180万之间[1]。

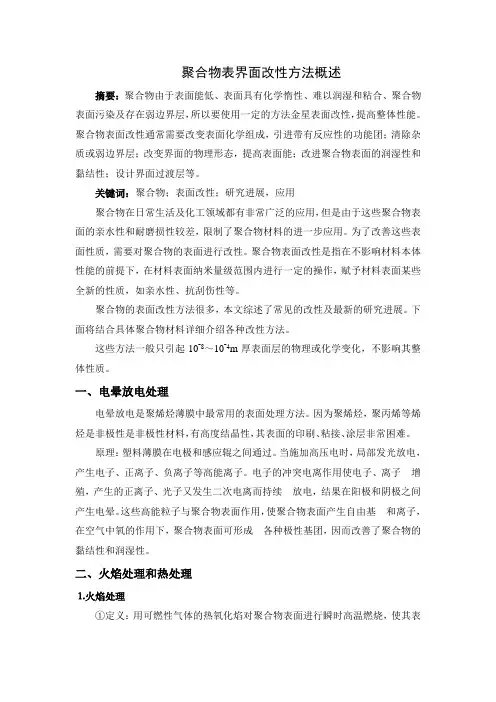

聚合物表界面改性方法概述摘要:聚合物由于表面能低、表面具有化学惰性、难以润湿和粘合、聚合物表面污染及存在弱边界层,所以要使用一定的方法金星表面改性,提高整体性能。

聚合物表面改性通常需要改变表面化学组成,引进带有反应性的功能团;清除杂质或弱边界层;改变界面的物理形态,提高表面能;改进聚合物表面的润湿性和黏结性;设计界面过渡层等。

关键词:聚合物;表面改性;研究进展,应用聚合物在日常生活及化工领域都有非常广泛的应用,但是由于这些聚合物表面的亲水性和耐磨损性较差,限制了聚合物材料的进一步应用。

为了改善这些表面性质,需要对聚合物的表面进行改性。

聚合物表面改性是指在不影响材料本体性能的前提下,在材料表面纳米量级范围内进行一定的操作,赋予材料表面某些全新的性质,如亲水性、抗刮伤性等。

聚合物的表面改性方法很多,本文综述了常见的改性及最新的研究进展。

下面将结合具体聚合物材料详细介绍各种改性方法。

这些方法一般只引起10-8~10-4m厚表面层的物理或化学变化,不影响其整体性质。

一、电晕放电处理电晕放电是聚烯烃薄膜中最常用的表面处理方法。

因为聚烯烃,聚丙烯等烯烃是非极性是非极性材料,有高度结晶性,其表面的印刷、粘接、涂层非常困难。

原理:塑料薄膜在电极和感应辊之间通过。

当施加高压电时,局部发光放电,产生电子、正离子、负离子等高能离子。

电子的冲突电离作用使电子、离子增殖,产生的正离子、光子又发生二次电离而持续放电,结果在阳极和阴极之间产生电晕。

这些高能粒子与聚合物表面作用,使聚合物表面产生自由基和离子,在空气中氧的作用下,聚合物表面可形成各种极性基团,因而改善了聚合物的黏结性和润湿性。

二、火焰处理和热处理⒈火焰处理①定义:用可燃性气体的热氧化焰对聚合物表面进行瞬时高温燃烧,使其表面发生氧化反应而达到处理的目的。

②常用可燃气体:采用焦炉煤气或甲烷、丙烷、丁烷、天然气和一定比例的空气或氧气。

即焦炉煤气、甲烷、丙烷、丁烷、天然气。

有机硅改性聚酯树脂接枝计算公式有机硅改性聚酯树脂(PET)接枝是一种重要的树脂改性方法,可以通过引入有机硅官能团来提高聚酯树脂的性能,例如改善耐热性、耐化学腐蚀性和机械强度等。

本文将介绍有机硅改性聚酯树脂接枝的计算公式和相应的计算原理。

在有机硅改性聚酯树脂接枝中,通常是将聚二甲基硅氧烷(PDMS)引入聚酯树脂的分子链中,形成聚酯-有机硅共聚物。

引入有机硅官能团的方法有多种,例如通过反应平台(reactive platform)和表面活化剂(surface activator)等。

不同的引入方法将会影响接枝密度和接枝结构等重要性能。

1.接枝密度的计算接枝密度指的是在聚合物链上引入有机硅基团的数量。

它可以通过以下公式计算:G=(m-M)/M其中,G为接枝密度,m为改性后的聚合物质量,M为未经改性的聚合物质量。

2.接枝率的计算接枝率指的是在聚合物链上引入有机硅基团的百分比。

G% = (G/Gmax) × 100其中,G%为接枝率,G为接枝密度,Gmax为理论上的接枝密度,即在完全反应下实现最大接枝密度。

接枝率的计算取决于反应条件和反应时间等因素。

在实际计算中,可以根据实验条件和反应结果进行调整。

有机硅改性聚酯树脂接枝的计算公式对于改进工艺过程和优化聚酯树脂性能等方面起到了重要作用。

通过计算接枝密度和接枝率,可以评估改性效果,并制定适当的改进措施。

此外,通过与实验结果的对比,可以验证计算公式的准确性和可靠性。

总之,有机硅改性聚酯树脂接枝的计算公式包括接枝密度和接枝率的计算。

这些计算公式非常重要,可以帮助研究人员评估改性效果和制定改进措施。

然而,需要注意的是,由于反应条件和反应时间的差异,计算结果可能存在一定的误差。

因此,在实际应用中,需要结合实验结果进行综合分析和判断。

纤维素接枝聚合纤维素接枝聚合是一种重要的化学反应过程,通过这种方法可以在纤维素基底上引入新的功能性分子,从而赋予纤维素新的性能和应用价值。

在纤维素接枝聚合中,常用的接枝单体包括丙烯酸、丙烯酰胺、甲基丙烯酸等,这些单体可以与纤维素基底上的羟基或羧基发生反应,形成接枝链。

纤维素接枝聚合具有许多优点,首先是可以改善纤维素的性能,比如增加纤维素的亲水性、抗菌性、抗氧化性等,从而扩展了纤维素的应用领域。

其次,纤维素接枝聚合可以提高纤维素的加工性能,比如增加纤维素的溶解性、降低纤维素的结晶性等,使纤维素更易于加工成各种形状和结构的产品。

此外,纤维素接枝聚合还可以改善纤维素的生物降解性能,降低对环境的影响,符合可持续发展的要求。

纤维素接枝聚合的反应条件和机理可以根据不同的接枝单体和纤维素基底进行调控。

一般来说,纤维素接枝聚合的反应需要在适当的溶剂中进行,通常选择的溶剂包括水、有机溶剂等。

反应的温度、pH值、反应时间等参数也需要精确控制,以确保接枝反应的高效进行。

此外,引发剂的选择和接枝单体的浓度也会影响接枝聚合的效果,需要进行合理的设计和优化。

纤维素接枝聚合的应用领域非常广泛,包括纤维素基材料的改性、纤维素纳米纤维的制备、纤维素基纤维的功能化等。

在纤维素基材料的改性中,纤维素接枝聚合可以使纤维素与其他材料的界面结合更紧密,提高材料的综合性能。

在纤维素纳米纤维的制备中,纤维素接枝聚合可以增强纳米纤维的稳定性和可加工性,为纤维素纳米纤维的应用提供了新的可能性。

在纤维素基纤维的功能化中,纤维素接枝聚合可以赋予纤维素纤维新的功能,比如抗菌、防水、防静电等,提高纤维的附加值。

综上所述,纤维素接枝聚合是一种重要的化学反应方法,可以在纤维素基底上引入新的功能性分子,赋予纤维素新的性能和应用价值。

通过合理设计反应条件和机理,纤维素接枝聚合可以应用于纤维素基材料的改性、纤维素纳米纤维的制备、纤维素基纤维的功能化等领域,为纤维素的应用拓展和提升提供了新的途径和思路。

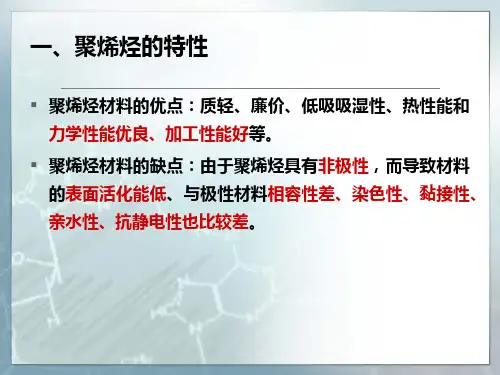

零、绪论聚合物改性的定义:通过物理和机械方法在高分子聚合物中加入无机或有机物质,或将不同类高分子聚合物共混,或用化学方法实现高聚物的共聚、接枝、嵌段、交联,或将上述方法联用,以达到使材料的成本下降,成型加工性能或最终使用性能得到改善,或使材料仅在表面以及电、磁、光、热、声、燃烧等方面赋予独特功能等效果,统称为聚合物改性。

聚合物改性的目的:所谓的聚合物改性,突出在一个改字。

改就是要扬长补短,要发扬和保留聚合物原有的优势,抑制和克服聚合物原有的缺点,并根据实际需要赋予聚合物新的性能。

聚合物改性的三个主要目的:①克服聚合物原有的缺点,赋予聚合物某些高新的性能与功能②改善聚合物的加工工艺性能③降低材料的生产成本总之,聚合物改性就是要在聚合物的使用性能、加工性能与生产成本三者之间寻求一个最佳的平衡点。

聚合物改性的意义:1•新品种的开发越来越困难(已开发的品种数以万计,工业化的三百余种。

资源限制、开发费用、环境污染)2•使用性能的多样化、复杂化,要求材料有多种性能及功能,单一聚合物难以实现。

3.聚合物改性科学应运而生一一获取新性能聚合物的简洁而有效的方法。

聚合物改性的主要方法:共混改性;填充改性;纤维增强复合材料;化学改性;表面改性聚合物改性发展概况几个重要的里程碑事件:1942年,采用机械熔融共混法将NBR掺和于PVC之中,制成了分散均匀的共混物。

这是第一个实现了工业化生产的聚合物共混物。

1948 年,HIPS1948年,机械共混法ABS问世,聚合物共混工艺获得重大进展。

二者可称为高分子合金系统研究开发的起点。

1942年,制成了苯乙烯和丁二烯的互穿聚合物网络(IPN),商品名为Styralloy”,首先使用了聚合物合金这一名称。

1960年,建立了IPN的概念,开始了一类新型聚合物共混物的发展。

IPN已成为共混与复合领域一个独立的重要分支。

1965年,Kato研究成功0s04电镜染色技术,使得可用透射电镜直接观察到共混物的形态,这一实验技术大大促进了聚合物改性科学理论和实践的发展,堪称聚合物发展史上重要的里程碑。

零、绪论聚合物改性的定义:通过物理和机械方法在高分子聚合物中加入无机或有机物质,或将不同类高分子聚合物共混,或用化学方法实现高聚物的共聚、接枝、嵌段、交联,或将上述方法联用,以达到使材料的成本下降,成型加工性能或最终使用性能得到改善,或使材料仅在表面以及电、磁、光、热、声、燃烧等方面赋予独特功能等效果,统称为聚合物改性。

聚合物改性的目的:所谓的聚合物改性,突出在一个改字。

改就是要扬长补短,要发扬和保留聚合物原有的优势,抑制和克服聚合物原有的缺点,并根据实际需要赋予聚合物新的性能。

聚合物改性的三个主要目的:①克服聚合物原有的缺点,赋予聚合物某些高新的性能与功能②改善聚合物的加工工艺性能③降低材料的生产成本总之,聚合物改性就是要在聚合物的使用性能、加工性能与生产成本三者之间寻求一个最佳的平衡点。

聚合物改性的意义:1.新品种的开发越来越困难(已开发的品种数以万计,工业化的三百余种。

资源限制、开发费用、环境污染)2.使用性能的多样化、复杂化,要求材料有多种性能及功能,单一聚合物难以实现。

3.聚合物改性科学应运而生——获取新性能聚合物的简洁而有效的方法。

聚合物改性的主要方法:共混改性;填充改性;纤维增强复合材料;化学改性;表面改性聚合物改性发展概况几个重要的里程碑事件:1942年,采用机械熔融共混法将NBR掺和于PVC之中,制成了分散均匀的共混物。

这是第一个实现了工业化生产的聚合物共混物。

1948年,HIPS1948年,机械共混法ABS问世,聚合物共混工艺获得重大进展。

二者可称为高分子合金系统研究开发的起点。

1942年,制成了苯乙烯和丁二烯的互穿聚合物网络(IPN),商品名为“Styralloy”,首先使用了聚合物合金这一名称。

1960年,建立了IPN的概念,开始了一类新型聚合物共混物的发展。

IPN已成为共混与复合领域一个独立的重要分支。

1965年,Kato研究成功OsO4电镜染色技术,使得可用透射电镜直接观察到共混物的形态,这一实验技术大大促进了聚合物改性科学理论和实践的发展,堪称聚合物发展史上重要的里程碑。

表面光接枝改性技术研究及应用***(天津工业大学纺织学院,天津,300387)摘要:本为介绍和总结了光接枝改性技术的原理、实施方法、影响因素和应用。

其中,光接枝原理主要是表面自由基引发单体聚合;接枝方法有气相法、液相法和本体接枝法;另外,本文还介绍了光接枝影响因素及其多种应用。

关键词:光接枝;聚合反应;表面改性;应用中图分类号:TQ 316.6+1The research of surface photo-grafting modification technologyand its applicationJin Yinshan, RenY uanlin, Dong Erying(School of Textile, Tianjin Polytechnic University, Tianjin, 300387, China)Abstract:This paper introduces and summarizes the theory, implementation methods, influencing factors and applications of photo-grafting modification technology. Among, the theory of photo-graftingis mainly surface radical-induced monomer polymerization; the method of photo-grafting includes gas phase method,liquid phase method and ontology grafting method. In addition, the article introducesthe influencing factors of photo-grafting and its application.Key words: Photo-grafting; Polymerization; surface modification; application引言随着时代的进步和科技的发展,高分子材料在材料领域中的地位越来越高,人们对材料的性能和功能化的要求也相应提高。

SIS-甲基丙烯酸酯接枝改性胶粘剂的研制SIS是三嵌段共聚物,属于苯乙烯类热塑性弹性体,它在室温下具有硫化橡胶的性质,高温下又呈现塑性,具有高弹性、易加工、余料可重复利用等特点[1],因此其应用范围和需求量日益增大.广泛用于塑料改性、沥青改性、制鞋业、汽车制造业、胶粘剂、儿童玩具等行业[2, 3].与SBS(聚苯乙烯-聚丁二烯-聚苯乙烯三嵌段共聚物)相比, SIS价格偏高,但它的模量低、溶液粘度和熔融粘度小,更适合制造胶粘剂,且SIS类胶粘剂比SBS 类胶粘剂的耐老化性、粘接性及使用寿命都要强得多[1].因此,近年来SIS胶粘剂的研制及应用发展非常迅速[4-8].由于SIS与SBS均为非极性材料,作为胶粘剂对许多极性材料的粘接性能较差,难以满足对一般极性材料粘接的要求,因此需对SIS进行接枝改性,在其分子主链上引入带有柔性基团的极性单体,以提高其对极性材料的粘接力和扩大其应用范围.本文拟对丙烯酸酯与SIS的接枝改性工艺条件及配比进行探讨,以求制得性能优异的SIS/丙烯酸酯多元接枝胶粘剂.1实验部分1. 1原材料SIS:工业品,岳阳石化总厂生产; BPO(过氧化二苯甲酰):分析纯,湖北大学化工厂;甲苯:分析纯,天津市化学试剂三厂;乙酸乙酯:分析纯,上海华彭实业有限公司; MMA:分析纯,天津市科密欧化学试剂开发中心; BMA:化学纯,中国医药集团上海化学试剂公司;AA(丙烯酸):分析纯,天津市化学试剂研究所;丙酮:分析纯,信阳市化学试剂厂.1. 2主要设备JJ-1型精密增力定时电动搅拌器:江苏金坛市中大仪器厂; DZKW-4型电子恒温水浴锅:北京中兴伟业仪器有限公司;BP-Ⅱ型架盘药物天平:上海医疗器械八厂;WSM-20K数字式实验机:长春智能实验机研究所; 102型电热恒温干燥箱:山东潍坊医药股份有限公司医疗器械厂;NXB-2L旋转粘度计:成都仪器厂;玻璃仪器等.1. 3SIS的接枝共聚在装有回流冷凝器、电动搅拌器、滴液漏斗的三口烧瓶中加入溶有经过净化处理的SIS与一定量的甲苯溶剂.开动搅拌器和水浴锅,升温达一定温度后,滴加溶有少量BPO的定量乙酸乙酯,继续升温至所需温度时恒温,开始滴加溶有剩余BPO 的MMA、AA、BMA或它们的混合液,在氮气保护下恒温反应数小时后,自然降温冷却至50℃左右,摇匀出料,得浅黄色透明粘稠状均匀胶液.1. 4性能测定剥离强度:将制得的胶液均匀地涂在25 mm 宽的棉帆布上,在恒温干燥箱中烘去大部分溶剂, 对粘、加压,晾2 d左右,用WSM-20K数字式实验机测其180°剥离强度. 单体转化率:取15 g胶液于蒸发皿中,干燥至恒重,计算转化率.单体转化率=(合成聚合物的单体质量÷加入单体的总质量)×100%[9].单体接枝率:将干燥产品置于丙酮溶液中抽提或浸泡48 h,干燥至恒重,计算接枝率.单体接枝率=[(接枝聚合物重-骨架聚合物重)÷加入单体的总质量]×100%[9].胶液粘度:用NXB-2L旋转粘度计测定各样品的绝对粘度[10].2结果与讨论2. 1温度对接枝共聚反应的影响丙烯酸及丙烯酸酯与SIS的接枝共聚反应属于自由基聚合反应.因此,聚合温度对聚合反应及产品性能都有较大影响.在物系组成、反应时间一定的条件下,温度对产品性能的影响见图1.由图1可见,当温度低于80℃时,胶液的粘度和粘接力较小,单体转化率及接枝率都较低; 80~ 85℃时胶液粘度与粘接力都较大,单体的转化率和接枝率都较高,超过85℃时,单体接枝率呈下降趋势.综合考虑各种因素,聚合反应温度控制在80~85℃较为适宜.2. 2反应时间对接枝共聚反应的影响当物系组成一定,在适宜温度下进行接枝聚合反应时,反应时间的长短对胶液的性能也有较大影响.当反应时间较短时,接枝共聚反应不完全,胶液性能不佳;而当反应时间过长时,因在反应物中仍存在引发剂BPO,所以会使接枝共聚物发生分解、链断裂、氧化等副反应,反而使胶液性能下降.反应时间与胶液性能的关系见图2.由图2可以看出,随着反应的进行,单体的转化率和与SIS的接枝率不断提高,胶液的粘度和粘接力逐渐增大,反应进行4 h时,单体的转化率和接枝率呈现最高, 4h后单体接枝率、胶液粘度和粘接力呈明显下降趋势,故聚合反应时间以4 h左右为宜.2. 3引发剂用量对接枝共聚反应的影响实验发现,其他实验条件固定时,引发剂的用量不同(SIS总量为10 g)对胶液的性能有较大影响.引发剂较少时,由于链转移副反应的发生和杂质消耗自由基,使引发剂被消耗掉,起不到充分引发单体接枝聚合的目的;过多时,易发生分解、氧化等副反应,使得接枝聚合物发生断裂.具体影响如表1所示.由表1可以看出,随着引发剂BPO用量的增加,在一定范围内,单体转化率有所增加,粘度也随之增加,但当BPO用量多于0. 10~0. 11 g后,胶液粘度、剥离强度、单体转化率和接枝率呈下降趋势. 这是因为BPO 用量大,诱导分解速度加快,产生过多的低分子均聚物,并有可能引发副反应,故合适的BPO用量应控制在SIS总质量的1. 0%左右.值得说明的是引发剂的用量还与引发剂的含水量和反应体系的杂质含量有关.2. 4接枝单体MMA用量对接枝共聚反应的影响在适宜的聚合温度、时间及引发剂用量的条件下,单体MMA的加入量对接枝聚合反应及产物性能的影响如图3所示.由图3可以看出,随着MMA用量的增多,胶粘剂的粘度和剥离强度不断下降,单体的转化率以及接枝率不断降低,故单体MMA的用量为SIS总质量的15%左右为宜.2. 5甲基丙烯酸丁酯用量对聚合产物性能的影响在引发剂BPO的作用下,将BMA与SIS进行接枝共聚以增大其极性和韧性,在其他条件固定时(SIS用量为10g),BMA的用量对胶液性能的影响见图4.由图4可见,随着BMA用量的增加,胶液的180°剥离强度和粘度均增大,特别是BMA用量为2. 0 g时,胶液的各项性能都很好;当BMA用量继续增大时,单体转化率和接枝率及胶液的粘接强度均有所下降,随着BMA用量继续增大,单体转化率急剧升高,接枝率和胶液粘度也明显升高,粘接力也有所增大.从表面上看,此时的BMA用量(4g 应为最佳用量,但从接枝聚合物的状态看,此用量是不可取的,因为此时均聚反应增加(由胶液呈糊状、静止放置后分层和难以用丙酮抽提可知),造成转化率和接枝率都较好的假象.综合考虑各种因素,二元接枝时BMA的用量以SIS用量的20%为宜.2. 6 BMA/MMA的配比对胶液性能影响由于SIS单独与MMA或BMA接枝时,其产物性能都有局限性,前者接枝上pMMA硬性链段后可增强产物的粘接强度,但胶膜脆性增大,粘接件的耐曲挠性变差;当SIS接枝上柔性链段pBM后,产品的韧性增强,而强度不如前者.故将二者混合作为接枝单体,可有效改善产品性能.当其他反应条件一定,MMA与BMA的总重(4 g)固定,改变二者的质量比,所得产品性能有较大差别,结果见表2.由表2可以看出,胶液的剥离强度、单体转化率、接枝率和粘度均随MMA/BMA的质量比的增加先逐渐增大而后又逐渐减小,在其比值为2∶1 时,各项性能最好.综合考虑产品成本和性能等各种因素,MMA/BMA 的质量比以2∶1为宜.3 结论在引发剂BPO的作用及N2气保护下,MMA、BMA及其混合物可有效接枝SIS,制得多元接枝改性SIS 胶粘剂,增加其极性和柔韧性,改进与极性材料表面的粘接性能.反应时间、温度、单体用量及配比、BPO用量对胶液性能都有影响,合适的单体MMA用量为SIS总质量的15%左右, BMA用量为SIS质量的20%,MMA与BMA的质量比为2∶1, BPO用量为SIS总质量的1. 0%左右,适宜的反应温度为85 ℃,反应时间为4. 0 h左右.单独用MMA对SIS进行接枝聚合时,接枝率较低,MMA自身易发生均聚,效果不太理想;MMA 与BMA 复配后进行接枝时,接枝率有所提高,胶液性能也较好.参考文献:[1]杨性坤. SIS接枝改性胶粘剂的研究[J].信阳师范学院学报:自然科学版, 2003, 16(4): 454-456.[2]杨性坤,严自力,程珏,等.一种新型热塑性弹性体的研制[J].高分子材料科学与工程, 2001(4): 113-115.[3]杨性坤,宋世林.用SIS及SBS制备热熔压敏胶的工艺研究[J].化学与粘合, 2001(3): 107-109.[4]刘向红,张军营.国产SIS及其在胶粘剂中的应用[J].化学与粘合, 2001(1): 36-38.[5]邸明伟,王勃,姜兴盛,等.国产SIS热熔压敏胶的研制[J].中国胶粘剂, 2001(2): 17-19.[6]孙秋菊,赵桂贞,段纪东.丙烯腈接枝SBS共聚胶粘剂的研究[J].现代化工, 1999(1): 24-25.[7]张天秀,范金石,徐桂云. SBS多元接枝鞋用胶粘剂的研制[J].山东轻工业学院学报, 1998(2): 28-30.[8]朱致雄,曾繁涤.MAH接枝SBS反应及其产物粘接性的研究[J].粘接, 1996(1): 10-13.[9]马小丽,杨性坤.氯丁橡胶和MMA接枝共聚胶粘剂的研制[J].信阳师范学院学报:自然科学版, 2005, 18(4): 446 448.[10]李子东.实用胶粘技术[M].北京:新时代出版社, 1992: 92-95.[11]刘延信,齐春平.CR. SBS/MMA.AA四元接枝胶粘剂的研制[J].中国胶粘剂, 1996, 6(3): 23-25.[12]杨建军,奎刘生. SBS/MMA-BA接枝贴塑胶的研制[J].中国胶粘剂, 1995, 5(1): 42-45.。