中国江河湖泊水环境

- 格式:doc

- 大小:122.50 KB

- 文档页数:6

中国水环境概况我国是一个资源型缺水的国家和水质型缺水的国家。

联合国规定,地区年人均水资源量小于1 700 m3,称为资源型缺水。

我国人均水资源,已不足世界人均水平的1/4,是一个资源型缺水的国家。

同时,因为水源的水质达不到国家规定的饮用水水质标准,我国还是一个水质型缺水的国家。

为便于衡量水质状况,方便评价水体,我国把水体分为如下几类:Ⅰ类,主要适用于源头水、国家自然保护区;Ⅱ类,主要适用于集中式生活饮用水水源地一级保护区、珍贵鱼类保护区、鱼虾产卵区;Ⅲ类,主要适用于集中式生活饮用水水源地二级保护区、一般鱼类保护区及游泳区;Ⅳ类,主要适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区;Ⅴ类,主要适用于农业用水区及一般景观要求区域。

据此标准,我国的水污染问题已经处于一个相当严重的局面。

根据水利部1997年的统计[1],全国河流中,污染河长(包括Ⅳ类、Ⅴ类河长占总河长27.7%,劣Ⅴ类河长占15%)已占总河长65 405 km的42.7%。

完全污染、失去水的使用价值的劣Ⅴ类河流占总河长的15%。

而松辽、黄河、海河、淮河的污染河长竟达到65%~80%。

如果按Ⅴ类和劣Ⅴ类计,严重污染的河长占本流域评价河长的百分比依次为:辽河流域70.4%、淮河流域69.5%、海河流域67.3%、太湖水系46.7%、黄河流域32.1%。

与1984年相比,十几年来受污染河流的长度翻了一番。

10多年过去了,2008年中国环境质量公报公布的数据显示,全国地表水污染依然严重。

七大水系水质总体为中度污染,浙闽区河流水质为轻度污染,湖泊(水库)富营养化问题突出。

海河、辽河、淮河、巢湖、滇池、太湖污染严重,七大水系中,不适合作饮用水源的河段已接近40%,其中淮河流域和滇池最为严重。

工业较发达城镇河段污染突出,城市河段中78%的河段不适合作饮用水源;城市地下水50%受到污染,水污染加剧了我国水资源短缺的矛盾,对工农业生产和人民生活造成危害。

出版者的话1980~1986年间,我们曾组织出版了一批地理知识读物,着重介绍中国的自然地理基础知识。

这些书出版以后,引起了国内外广大读者的注意和好评。

但因时隔多年,不少读者要求重印,有的建议进行修订,增补更新的资料。

为了满足广大读者的要求,同时适应新时期发展的需要,我们约请了原作者对原书进行修订,增补了新的科研成果并更新资料,修改了原书中一些不必要的或不够准确的内容和提法,文字表述上也进行了修饰。

书中的插图作了部分调整,还新增了彩色照片,以增加读者的感性认识。

为了突出主题,我们将《中国的地形》、《中国的气候及其极值》、《中国的河流》、《中国的湖泊》、《中国的沼泽》、《中国的土壤》、《中国的森林》、《中国的草原》、《中国的沙漠》、《中国的海洋》和《中国的自然保护区》这11种书汇总起来,组成一套“中国自然地理知识丛书”出版,在开本设计上与原书相比亦有一些变化。

我们还将继续组织编写一些有关的专题,纳入这套丛书之中。

这套丛书适合于中等文化程度的读者自学阅读,又可作为中小学教师和高年级学生的教学参考资料,是一份进行爱国主义和国情教育的好材料。

我们希望这套丛书能受到广大读者的欢迎。

商务印书馆编辑部《中国自然地理知识丛书》内容提要中国是世界最大的国家之一,不仅疆域辽阔,人口众多,自然地理环境亦极其复杂而丰富多彩。

5000多年前,中华民族的祖先就在这片土地上劳动、生息、繁衍;在漫长的岁月里,又不断地开发、利用和改造着周围的环境。

今天,中国人民正面临着新的考验——建设有中国特色的社会主义,就需要我们每一个人进一步认识这片土地。

这套丛书,系统介绍中国的自然地理基本知识,广及地形、气候、水文、生物、土壤、资源、环境等各个方面,内容丰富,资料新颖,文字流畅。

广大读者,特别是青年同志,将会从中学到多种知识,加深对祖国的了解,更增强民族的自豪感和自信心,以极大的爱国热忱,投入祖国的建设中去。

中国的湖泊湖泊是由湖盆、湖水及水中所含的矿物质、有机质和生物等所组成的。

江河湖泊水资源利用规划水资源是人类生存和发展的基础,对于国家和地区的可持续发展起着至关重要的作用。

江河湖泊是水资源的重要组成部分,合理规划和利用江河湖泊水资源,不仅能满足人们的生活需求,还能支持农业、工业和生态环境等多个领域的发展。

本文将从水资源的现状分析、利用规划和保护措施等方面,探讨江河湖泊水资源的综合利用规划。

一、水资源现状分析江河湖泊水资源的分布和供需状况是制定利用规划的重要依据。

通过对江河湖泊水资源的数量、质量和分布情况进行调研和分析,可以为合理规划提供科学依据。

比如,我国长江流域的水资源丰富,但局部地区却面临过度开发和水污染的问题,需要制定相应的保护和治理方案。

二、江河湖泊水资源利用规划1. 确定主要用途和重点领域根据地区的实际情况,制定江河湖泊水资源的主要用途和优先发展领域。

例如,将水资源的供水用途和农业灌溉列为重点发展领域,同时注重江河湖泊水资源在工业生产和生态环境保护等方面的利用。

2. 提高水资源的利用效率通过改良灌溉技术、推广水资源节约型农业、建设水资源循环利用系统等手段,提高水资源的利用效率。

同时,加强对工业用水的管理和监测,推广节水型工艺和设备,降低工业用水的消耗。

3. 加强水资源保护和治理制定并实施水资源保护和治理措施,防止水污染和水生态系统的破坏。

加大江河湖泊水环境治理的力度,建立完善的水污染防治体系,减少农业和工业废水的排放,保护水生态环境。

4. 跨界合作和整体规划在跨界江河湖泊的水资源利用规划中,各地区应加强合作,制定整体规划。

特别是对于大型跨界河流和湖泊,需要与相邻国家和地区开展合作,共同制定水资源利用规划和保护措施,确保水资源的可持续利用。

三、江河湖泊水资源保护措施1. 加强法律法规建设建立健全的水资源保护法律法规体系,加强水资源的管理和保护。

严格落实水资源的抽取和排放许可制度,对违法违规行为进行严厉的处罚,形成有效的法律约束和监督机制。

2. 加大宣传教育力度通过各种媒体渠道,加大对水资源保护的宣传教育力度,提高公众的水资源意识和环保意识。

![富营养化_中国湖泊面临的治理难题[1]](https://uimg.taocdn.com/dd7090adb0717fd5360cdc9e.webp)

湖泊被喻为“地球晶莹的眼”,然而,人类正在使她黯淡甚至失明!每年夏季,气温并不算高的昆明城畔,滇池都会出现大面积的蓝藻爆发。

池水不仅气味难闻,且观感极差,绿如油漆的状况让人难以置信:这还是水吗?滇池、太湖以及很多湖泊类似状况的出现,是湖泊富营养化的一个典型写照。

湖泊的哀鸣湖泊是自然界不可或缺的重要成员,它不仅具有淡水资源储备、洪涝调蓄、生物多样性繁衍、水产养殖、景观旅游的功能,还具有调节区域气候、维持区域生态系统平衡的特殊功能。

逐水而居是千百年来人们选择居住地的一个难以更改的习惯,然而,就是这一习惯导致了湖泊的另一种命运的出现——富营养化。

纵观当今全球湖泊,保持水质清澈稳定的“净水”已经越来越少。

我国是一个湖泊较多的国家,面积大于1平方千米的湖泊有2 305个,湖泊总面积为71 787平方千米,总蓄水量7 088亿立方米,其中淡水贮水量为2 261亿立方米。

全国有50%的饮用水来自于湖泊和水库。

最近,有关环保机构对我国67个主要湖泊水质和富营养化现状进行了科学调查,结果显示约20%的湖泊水质较好(Ⅱ—Ⅲ类),约80%的湖泊受到污染(Ⅳ—劣Ⅴ类),表明当前我国湖泊水质污染的问题很严峻。

从对67个主要湖泊富营养化评价结果看出,贫营养湖泊数量为零;中营养的湖泊为18个,占调查湖泊总数的26.9%,占调查湖泊总面积的37.6%;属富营养型的湖泊为49个,占调查湖泊数量的73.1%,占调查湖泊总面积的62.4%。

也就是说,从湖泊数量上来看,有近四分之三的湖泊已达富营养程度,所占的面积也接近总面积的2/3,表明当前我国湖泊富营养化问题十分突出,对富营养化湖泊的治理迫在眉睫。

太湖是中国第三大淡水湖,水面面积2.4万平方公里,流域面积约3.7万平方公里,是上海、无锡等沿湖9个城市的重要饮水源,承担3 000万人口的饮用水供给。

2007年6月15日中国国家气象局卫星遥感图发现,太湖水域中西部及北部出现了约800平方公里面积的蓝藻。

2006-2011年我国的江河湖水的类别广东药学院公共卫生学院卫生检验2009 许柯丹 0902503134摘要:文章综述了2006-2010年我国的江河湖水的类别,全面而直观地展示了这5年来我国淡水资源的动态情况。

关键词:江河湖水类别水质水环境中国是一个以地下水为主要水资源的国家,为了更好地保护水资源,我国依据地下水水域使用目的和保护目标将其划分为五类:①I类,主要适用于源头水和国家自然保护区;②II类,主要适用于集中式生活饮用水水源地一级保护区,珍贵鱼类保护区和鱼虾产卵场等;③III类,主要适用于集中式生活饮用水水源地二级保护区,一般鱼类保护区及游泳区;④IV类,主要适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区;⑤V类,主要适用于农业用水区及一般景观要求水域。

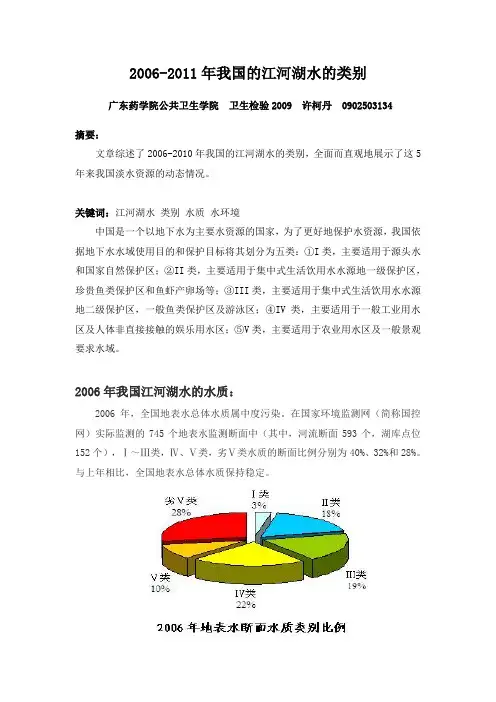

2006年我国江河湖水的水质:2006年,全国地表水总体水质属中度污染。

在国家环境监测网(简称国控网)实际监测的745个地表水监测断面中(其中,河流断面593个,湖库点位152个),Ⅰ~Ⅲ类,Ⅳ、Ⅴ类,劣Ⅴ类水质的断面比例分别为40%、32%和28%。

与上年相比,全国地表水总体水质保持稳定。

1.七大水系水质2006年,长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河和辽河等七大水系总体水质与上年基本持平。

国控网七大水系的197条河流408个监测断面中,Ⅰ~Ⅲ类,Ⅳ、Ⅴ类和劣Ⅴ类水质的断面比例分别为46%、28%和26%。

2006年七大水系水质类别比例七大水系监测的98个国控省界断面中,Ⅰ~Ⅲ类,Ⅳ、Ⅴ类和劣Ⅴ类水质的断面比例分别为43%、31%和26%。

2.湖泊、水库水质2006年,27个国控重点湖(库)中,满足Ⅱ类水质的湖(库)2个(占7%),Ⅲ类水质的湖(库)6个(占22%),Ⅳ类水质的湖(库)1个(占4%),Ⅴ类水质的湖(库)5个(占19%),劣Ⅴ类水质的湖(库)13个(占48%)。

其中,巢湖水质为Ⅴ类,太湖和滇池为劣Ⅴ类。

3.其它大型淡水湖泊9个重点国控大型淡水湖泊中,兴凯湖为Ⅱ类水质;洱海为Ⅲ类水质;镜泊湖为Ⅳ类水质;洞庭湖、鄱阳湖为Ⅴ类水质;洪泽湖、南四湖、达赉湖和白洋淀为劣Ⅴ类水质。

江河湖泊水生态修复效果评估水资源是人类生存和发展的基础,江河湖泊的水生态系统的健康与否对人类的生活以及生态环境产生深远影响。

为了恢复和保护水生态环境,许多修复工程被实施并取得了一定的效果。

本文将从监测指标、修复措施、生态效果评估等方面对江河湖泊水生态修复的效果进行评估。

一、监测指标1. 水质指标水质是评价水生态环境的重要指标之一。

常用的水质指标包括溶解氧、总氮、总磷、高锰酸钾指数等。

修复工程后,监测这些指标的变化可以直观地评估修复效果。

2. 生物指标水生态系统内的各类生物对于环境的适应性较强,因此生物指标也是评估修复效果的重要依据。

比如鱼类数量、浮游植物密度、底栖动物多样性等。

3. 沉积物指标沉积物是水生态系统中的重要组成部分,其中富集了大量的营养物质和污染物。

监测沉积物中的重金属、有机物等指标可以评估修复工程对于沉积物的净化作用。

二、修复措施1. 湿地修复湿地是自然的净水系统,通过湿地修复可以提高水质和水生态环境。

湿地植物的种植和湿地的构建可以有效去除水中的营养物质和污染物。

2. 河道整治河道整治是修复水生态系统的重要手段之一。

通过清淤、加固河岸、植被恢复等措施,可以改善水流条件,恢复河道的自净能力。

3. 溪流生态修复溪流是江河湖泊水生态系统的重要组成部分。

通过溪流生态修复,可以恢复水流对营养物质的运输和沉积作用,改善水质和生态环境。

三、生态效果评估对修复工程的生态效果进行评估是判断修复效果的重要依据。

评估可以通过实地调查和数据分析来进行。

1. 水质改善评估通过对水质指标的监测和数据分析,可以评估修复工程对于水质的改善效果。

比如溶解氧的提高、总磷的降低等。

2. 生物多样性评估通过对不同修复区域的生物样品采集和鉴定,可以评估修复工程对于生物多样性的改善效果。

例如鱼类种类的增加、底栖动物种类的恢复等。

3. 沉积物净化评估通过对沉积物中重金属和有机物等指标的监测,可以评估修复工程对沉积物的净化效果。

2023水环境治理专项行动实施方案2023年是中国推进水环境治理的重要一年。

为了实现国家水环境保护和改善的目标,制定并实施2023水环境治理专项行动是必不可少的。

下面是2023水环境治理专项行动的实施方案,主要包括以下几个方面内容。

一、总体目标1. 实现水环境质量的持续改善,确保主要江河湖泊水质达到或超过国家规定的水质标准。

2. 实施一批重点水环境治理项目,确保完成各项目的阶段性目标。

3. 加强水环境监测和评估工作,及时掌握水环境状况,为决策提供科学依据。

4. 加强水环境管理能力建设,提高行政执法和应急处置能力。

二、重点任务1. 深入实施水污染治理行动计划,完成重点水污染治理项目。

推动工业污水、农村生活污水、农业面源污染等污染源控制;加强城市黑臭水体治理。

2. 推进综合流域水环境治理,加强河流、湖泊、地下水综合治理,实施生态修复工程,提高水资源利用效率。

3. 继续加大水环境执法力度,加强对违法排污单位的执法检查,严肃查处环境违法行为,依法追究责任。

4. 推动水环境监测和评估工作,健全监测网络,完善评估体系,建立水环境保护信息公开制度,加强对污染物排放数据的监测和核实。

5. 组织开展水污染治理技术研究和示范项目,推广先进的水环境治理技术和经验,提高治理效果和能力。

6. 开展水环境宣传教育活动,提高公众环保意识,引导群众参与水环境保护工作,形成全社会共同关心、支持和参与水环境治理行动的良好氛围。

三、实施措施1. 建立健全工作机制,确保各项任务的有效推进。

成立水环境治理专项行动领导小组,层层设立工作协调机构,明确各级责任人,加强组织领导和协调沟通。

2. 加强规划和政策支持。

制定水环境治理规划,明确工作目标和路线图,提出政策措施,引导和激励各方面参与水环境治理。

加大财政投入力度,完善资金保障机制,确保专项行动的资金供应。

3. 推动科技创新和成果转化。

加强科研力量建设,组织开展水环境治理技术研究,推动新技术、新材料、新装备的应用和推广,促进科技创新和成果转化。

江河湖泊水域生态修复方案随着经济的发展和人口的增加,江河湖泊水域生态问题日益突出。

为了保护水环境,促进水域生态修复,制定科学合理的生态修复方案是十分关键的。

本文将介绍一种针对江河湖泊水域的生态修复方案,包括水生植被恢复、水污染治理和生物多样性保护等措施。

一、水生植被恢复水生植被是维持水域生态平衡的重要组成部分。

为了修复江河湖泊水域的生态系统,应采取以下措施来恢复水生植被。

首先,加强水域保护,设立湿地自然保护区,限制河岸开垦和大规模开发。

通过建立保护区,可以保护水生植物栖息地,促进水生物种的繁衍和生长。

其次,加大水生植物的引种和培育力度,优化植物种类组合。

根据水域的水质和土壤条件,选择适宜生长的水生植物引入,并进行培育。

合理的植物种类组合可以提高水域的水质,增加水中氧气含量,促进水生物的生长和繁殖。

最后,加强水生植物的养护和管理。

定期清理水生植物的病虫害,保持植物的健康生长。

同时,合理控制水生植物的密度,避免过度生长影响水域生态平衡。

二、水污染治理水污染是影响水域生态系统健康的主要因素之一。

为了修复水域生态,应采取以下措施来治理水污染。

首先,加强工业和农业污染防治。

建立严格的废水排放标准,对超标排放的企业进行罚款和处理。

鼓励农民减少化肥和农药的使用,采取生态农业方式,减少农业污染物的排放。

其次,实施河道整治和污水处理工程。

加大对江河湖泊河岸的整治力度,修复受污染的河道。

同时,加强城市污水的处理,建设污水处理厂,确保城市污水得到有效处理并达标排放。

最后,加强水域巡查和监测。

建立水污染监测系统,定期对水域水质进行监测,及时发现和处理水污染问题。

同时,加强巡查力度,发现污染行为及时制止和处罚。

三、生物多样性保护生物多样性是维持生态系统平衡的重要基础。

为了修复水域生态系统,应采取以下措施来保护生物多样性。

首先,建立水域生态保护网络。

设立自然保护区、湿地公园等保护区域,保护珍稀濒危物种和关键栖息地。

加强对保护区的管理和监测,保护水域中的生物多样性。

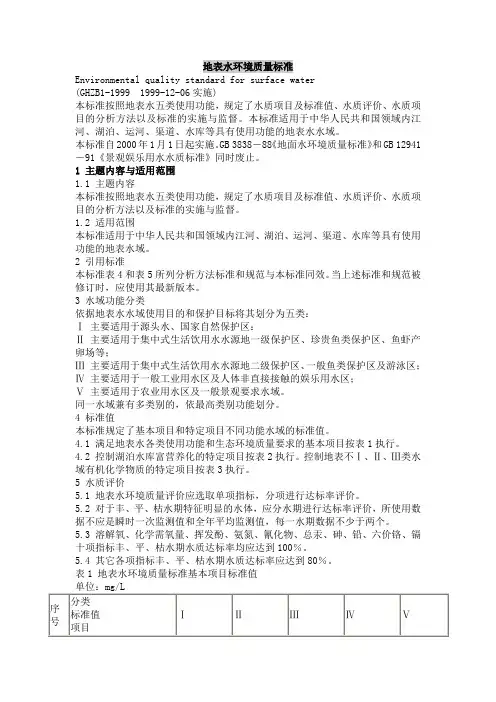

地表水环境质量标准Environmental quality standard for surface water(GHZB1-1999 1999-12-06实施)本标准按照地表水五类使用功能,规定了水质项目及标准值、水质评价、水质项目的分析方法以及标准的实施与监督。

本标准适用于中华人民共和国领域内江河、湖泊、运河、渠道、水库等具有使用功能的地表水水域。

本标准自2000年1月1日起实施。

GB 3838-88《地面水环境质量标准》和GB 12941-91《景观娱乐用水水质标准》同时废止。

1 主题内容与适用范围1.1 主题内容本标准按照地表水五类使用功能,规定了水质项目及标准值、水质评价、水质项目的分析方法以及标准的实施与监督。

1.2 适用范围本标准适用于中华人民共和国领域内江河、湖泊、运河、渠道、水库等具有使用功能的地表水域。

2 引用标准本标准表4和表5所列分析方法标准和规范与本标准同效。

当上述标准和规范被修订时,应使用其最新版本。

3 水域功能分类依据地表水水域使用目的和保护目标将其划分为五类:Ⅰ主要适用于源头水、国家自然保护区:Ⅱ主要适用于集中式生活饮用水水源地一级保护区、珍贵鱼类保护区、鱼虾产卵场等;Ⅲ主要适用于集中式生活饮用水水源地二级保护区、一般鱼类保护区及游泳区;Ⅳ主要适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区;Ⅴ主要适用于农业用水区及一般景观要求水域。

同一水域兼有多类别的,依最高类别功能划分。

4 标准值本标准规定了基本项目和特定项目不同功能水域的标准值。

4.1 满足地表水各类使用功能和生态环境质量要求的基本项目按表1执行。

4.2 控制湖泊水库富营养化的特定项目按表2执行。

控制地表不Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类水域有机化学物质的特定项目按表3执行。

5 水质评价5.1 地表水环境质量评价应选取单项指标,分项进行达标率评价。

5.2 对于丰、平、枯水期特征明显的水体,应分水期进行达标率评价,所使用数据不应是瞬时一次监测值和全年平均监测值,每一水期数据不少于两个。

中国的江河湖泊与水资源利用1. 江河湖泊的重要性中国地域广阔,拥有众多的江河湖泊。

这些水体对中国的经济发展和人民生活起着至关重要的作用。

2. 江河湖泊的功能江河湖泊不仅仅是水资源的储存和运输通道,它们还承担着诸多重要功能。

首先,江河湖泊是农业的重要水源,提供灌溉和养殖所需的水资源。

其次,江河湖泊是工业生产的重要供水来源,为各类企业提供必需的水资源。

此外,江河湖泊还是生态系统的重要组成部分,维持着丰富多样的生物生态系统。

3. 水资源的利用与管理由于人口的增长和工业的发展,中国的水资源面临着巨大的压力。

因此,科学合理地利用和管理水资源是当务之急。

3.1 水资源的合理配置中国东部地区水资源相对较丰富,而西部地区则相对匮乏。

因此,需要进行跨区域的水资源调配和合理利用,以确保全国各地都有足够的水资源供应。

3.2 水资源的节约利用水资源节约利用是保证水资源可持续利用的关键。

在农业方面,可以采用滴灌和微喷灌等高效节水技术;在工业方面,可以通过循环利用和清洁生产来减少用水量和水污染;在城市居民生活方面,可以提倡节约用水的生活习惯,例如修复漏水设施和推广低流量水龙头等。

3.3 水资源保护水资源保护是维持水体生态系统健康的重要手段。

应加强对江河湖泊的保护,禁止乱倒垃圾和工业废料,严禁非法捕捞和破坏生态环境的行为。

4. 政府的责任与角色政府在水资源利用和管理中扮演着重要的角色。

首先,政府需要制定相关法律法规,加强水资源的管理和保护。

其次,政府应加大投入,加强水资源的调查和监测工作,及时掌握水资源的动态变化。

同时,政府还应加强对农业、工业和居民用水的监管,推动水资源的合理利用。

5. 公众参与与教育水资源的利用和管理需要公众的广泛参与和支持。

政府可以通过开展水资源知识普及和宣传活动,增强公众对水资源的认识和重视。

同时,鼓励公众采取积极的行动,如减少用水、保护水环境等,共同推动水资源可持续利用。

结论:中国的江河湖泊是宝贵的自然资源,水资源的合理利用和管理至关重要。

鄱阳湖水环境污染原因及治理策略分析鄱阳湖是中国最大的淡水湖泊之一,位于江西省中部。

然而,近年来,鄱阳湖的水环境受到了严重的污染,给湖泊生态系统和周边居民带来了巨大的影响。

本文将对鄱阳湖水环境污染的原因进行分析,并提出相应的治理策略。

鄱阳湖水环境污染的原因主要有以下几点:第一,农业面源污染。

鄱阳湖周边地区主要是农田,农业生产过程中使用的农药、化肥等农业投入品以及养殖废弃物、粪尿等都会通过径流、渗漏等途径进入湖泊,导致鄱阳湖水体富营养化,水质下降。

此外,过度的农田灌溉也导致湖泊水位下降,进一步加剧了湖泊的富营养化。

第二,工业废水排放。

鄱阳湖周边地区工业发达,许多企业的废水排放未经过有效的处理,含有大量的有机污染物、重金属等有害物质,直接排入湖泊,导致鄱阳湖水体受到严重污染。

工业废气的排放也会导致大气污染,进而降落到湖泊水体中,加剧了湖泊的污染程度。

第三,城市生活污水排放。

鄱阳湖周边城市的人口数量不断增加,城市化进程加快,城市化带来的废水、污水也大量排放到湖泊中,对水环境质量造成了不可忽视的影响。

城市生活污水中含有大量的有机物、营养物和微生物等,使湖泊水体富营养化、富氧化,极大地损害了湖泊生态系统的稳定性。

针对鄱阳湖水环境污染问题,采取以下治理策略是必要的:第一,建立完善的法律法规。

制定相关的环境保护法规,明确污染排放的标准和限制,加大对违法企业的处罚力度,提高违法成本,形成强有力的法律约束机制。

第二,加强农业面源污染治理。

推行科学合理的农业生产方式,促进农业绿色发展,减少化肥农药的使用,加强农业废弃物的处理和利用,减少农业面源污染对湖泊水环境的影响。

第三,加强工业污水治理。

对鄱阳湖周边地区的工业企业进行全面排查,强制实施废水处理设施,建立健全监测系统,确保工业废水达标排放,减少有害物质对湖泊的污染。

第四,加强城市污水处理。

加大对城市污水处理厂的投入力度,提高处理能力和处理效果,确保城市污水经过科学有效的处理后再排放,减少城市生活污水对湖泊的污染。

中国的水资源分布与管理中国作为拥有世界上最多人口的国家之一,水资源管理成为一个至关重要的问题。

本文将探讨中国水资源的分布情况,以及相关的管理措施。

一、水资源分布情况中国水资源分布极不均衡,北方地区相对贫乏,南方地区相对富足。

东部沿海地区相对较为湿润,而西北地区则是干旱的沙漠草原。

这种分布格局不仅造成了地域间的巨大差异,也对经济和社会发展产生了影响。

北方地区的水资源十分紧缺,尤其是在华北平原和东北地区。

这些地区主要依赖地下水和引黄河、引淮河等跨区调水来满足日常用水和灌溉需求。

然而,过度开采地下水导致地下水位下降,水资源日益匮乏。

南方地区相对水资源富足,主要以江河湖泊和地下水形式存在。

尽管南部地区相对湿润,但随着城市化和工业化进程的加快,水污染、水资源浪费等问题逐渐浮出水面。

二、水资源管理为了解决中国水资源分布不均的问题,政府采取了一系列措施来进行管理和调配。

1. 跨区调水工程为了缓解北方地区的水资源紧张状况,中国政府实施了许多跨区调水工程。

其中最著名的是南水北调工程,通过修建输水管道和运河,将长江、汉江等水资源输送到华北地区。

这一工程改善了北方地区的水资源供应,有效提高了农业生产和人民生活水平。

2. 水资源保护为了保护水资源,中国政府加强了水资源的保护和治理工作。

制定并严格执行水资源管理法律法规,加大对水污染的治理力度,推动生态环境保护。

此外,政府还加大了对水资源的监测和评估工作,及时了解水资源的动态变化,以便采取相应的措施。

3. 提倡节水意识中国政府积极宣传和普及水资源的重要性,提倡全社会节水意识。

通过开展宣传活动、制定相关政策和标准,鼓励居民、企业和农民减少用水量,提高用水效率。

同时,政府还鼓励开发和推广节水技术,推动节水型社会的建设。

三、面临的挑战和应对策略尽管中国政府采取了一系列措施来管理和保护水资源,但仍然面临着一些挑战。

1. 水污染问题随着工业和城市化的快速发展,水污染成为一个突出的问题。

中国存在哪些生态环境问题以及如何面对1、我国生态环境问题现状分析生态环境是由生物群落及非生物自然因素组成的各种生态系统所构成的整体。

它主要或完全由自然因素形成,并间接地、潜在地、长远地对人类的生存和发展产生影响,其破坏会导致人类生活环境的恶化。

生态环境问题渐渐成为人们关注的焦点,我国存在的生态环境问题概括如下:一是荒漠化日益严重。

首先表现在水土流失加剧。

据统计,全国水土流失面积已从建国初期约153万平方公里扩大到367万平方公里,而且每年都在以1万平方公里的速度扩展。

目前全国水土流失的耕地约占总面积的1/3。

其次表现在土地沙化趋宽。

沙化土地在新、青、宁、甘、陕、蒙、冀、辽、吉、黑10个省、自治区,已形成长逾万里的风沙危害线,面积达168.9万平方公里,占到了国土面积的17.6%。

目前,我国近1/3的土地受到风沙威胁,每年必须付出500多亿元的高昂的治理代价。

草地退化面积达1.3亿公顷,占到了其总面积的1/3,并且每年都以200万公顷的速度增加。

历史上水草丰茂,“风吹草低见牛羊”的科尔沁、鄂尔多斯等草原,至今已沦为“风吹草地尘飞扬”的沙地。

二是水环境日趋恶化。

我国每年污水排放量都在350亿吨左右,其中80%以上不经任何处理,直接泄入江河湖泊或浸入地下。

据调查,全国73%的城市的河水不宜饮用,42%的城市地下水及七大水系近半河段受到污染,各大淡水湖泊和近海海域也因富营养化而出现赤潮。

据载、由于废水、污水排放量大,农药化肥使用多,黄河流域近4/5的河道被污染,每年损失上百亿元(《环球时报·生命周刊》)。

另据我国湖泊环境研究首席科学家刘鸿亮院士介绍,国内外由水中检出的有机污染物已有2000余种,其中114种列入或被疑为致癌、致畸、致突变的“三致物质”,而我国的水源中一般都能检出百余种有机污染物。

1996年国务院发展研究中心、国家教委、卫生部等13个部委联合签发的文件曾指出:我国79%的人正在饮用污染水。

我国水资源现状及保护摘要:水资源是人类社会赖以生存的重要资源。

本文分析了我国的水资源现状以及开发利用中存在的问题,并且提出了保护我国水资源的对策。

关键词:水资源现状问题保护对策我国的淡水资源总量占全球水资源的6%,仅次于巴西、俄罗斯和加拿大,居世界第四位。

但是淡水资源的人均占有量却很低,约为2420m3,只相当于世界人均占有量的1/4,被列为全球13 个人均水资源最贫乏的国家之一。

进入21世纪, 随着我国人口的增长、工业化进程的加快,我国的人均水资源占有量将进一步减少,用水量将进一步增加。

同时我国的水资源时空分布不均衡以及严重的水污染等问题都使我国的水资源供需矛盾更加突出。

缺水已成为影响我国粮食安全、经济发展、社会安定和生态环境改善的首要制约因素。

1 我国水资源现状一是水资源时空分布不均匀。

南方水多、北方水少,东部多、西部少,山区多、平原少。

其中,黄河、淮河、海河3 个流域耕地面积占35%,人口占35%,GDP 占32%,而水资源量仅占全国的7%,人均水资源量仅为457m3。

水资源分布的不均衡使我国的水旱灾害频繁发生。

据统计全国约有10%的土地受到洪水威胁,特别是主要江河的中下游平原及滨海地区。

因为洪灾,全国年均经济损失1 100 多亿元,每年受灾耕地面积达1333.33 万hm2。

同时,我国旱灾也比较严重,全国大部分地区都有春旱发生。

二是高速发展的经济和城市人口的相对集中对水资源的需求越来越大。

据水利部统计,我国669 个城市中有逾400 个城市供水不足,约200 个城市严重缺水;在32 个100 万人口以上的特大城市中,约有30 个长期受缺水困扰。

在46 个重点城市中,45.6%水质较差,14 个沿海开放城市中有9 个严重缺水。

北京、天津、青岛、大连等城市缺水最为严重。

按目前的正常需要和不超采地下水,正常年份全国缺水量将近400 亿m3,相当于北京市年用水量的10 倍。

而“十五”期间,全国农田受旱面积年均达2 566。

江河湖泊水资源保护措施随着经济的快速发展和人口的不断增加,水资源的紧缺问题在全球范围内变得日益严重。

江河湖泊作为水资源的重要组成部分,在保护和管理方面面临着重大挑战。

因此,制定并实施一系列的水资源保护措施变得尤为重要。

本文将探讨江河湖泊水资源保护措施的相关问题,以期在未来推动可持续水资源管理的发展。

1. 完善法律法规体系为有效保护江河湖泊水资源,首先需要建立和完善相应的法律法规体系。

这些法律法规应包括水资源保护的基本原则、责任主体、保护范围、法律责任等内容。

同时,还需要明确相关执法机构的职责和权限,加强执法力度,确保法律法规的有效执行。

2. 强化水资源监测和评估水资源的监测和评估是科学合理配置、利用和保护水资源的基础工作。

针对江河湖泊,应建立健全水质、水量、水生态等方面的监测网络,实时掌握水资源状况。

同时,开展水资源评估工作,及时发现问题和隐患,并制定合理的政策措施来解决。

3. 推行水资源节约利用为了更好地保护江河湖泊水资源,必须采取措施促进节约利用。

政府应制定相应的政策,推动各行业、企事业单位提高用水效率,减少浪费。

同时,鼓励广大市民培养节水习惯,提高水资源利用的自觉性和节约意识。

4. 发展水资源再生利用随着科技的发展,水资源再生利用成为一种重要的解决方案。

通过适当的技术手段和设备,将废水进行处理和再利用,可以降低对江河湖泊的依赖,并减轻对自然水源的压力。

因此,政府和企业应积极推动水资源再生利用技术的研发和应用。

5. 保护水生态环境水资源的保护与水生态环境的保护密不可分。

江河湖泊的水生态系统对于水资源的可持续利用至关重要。

因此,应加强湿地保护、江河源头保护、水域生态修复等工作,维护水生态平衡,保护和修复水生态系统。

6. 加强国际合作水资源保护是全球性的问题,任何国家都无法独立解决。

因此,建立起国际合作机制是十分必要的。

通过加强与其他国家的交流与合作,共同制定和实施水资源保护政策和措施,实现水资源的全球可持续管理。

江河湖泊水污染治理技术指南一、引言水是生命之源,江河湖泊的水质对人类生存和生态环境都具有重要影响。

然而,随着工业化和城市化进程的加快,水污染问题日益突出。

为了促进江河湖泊水污染治理工作的顺利进行,本技术指南将介绍一些主要的水污染治理技术和方法。

二、水污染的分类和成因水污染可分为点源污染和非点源污染两类。

点源污染是指可以确认具体来源的污染,比如工业废水排放口和生活污水处理厂。

非点源污染则是指无法明确来源的污染,例如农业面源污染和雨水径流污染。

主要的水污染成因包括以下几个方面:1. 工业和城市废水排放;2. 农业面源污染,如化肥和农药的使用;3. 大气降水带来的酸雨和氮沉降;4. 河流、湖泊和海洋周边地区的非法倾倒固体废物。

三、水污染治理技术1. 生物法生物法是利用生物生长和代谢活动降解和去除水体中的有机物和微量有害物质。

其中最常用的技术是生物降解和植物净化。

生物降解利用微生物或酶类来分解和降解有机废物,植物净化则利用植物的吸收和转化作用来净化水体。

2. 物理法物理法是利用物理过程来去除水体中的污染物质。

其中包括沉淀、过滤、吸附和膜分离等技术。

沉淀是利用重力作用将悬浮物和浑浊物沉淀下来,过滤则通过选择性孔径的滤料将污染物截留,吸附则通过物质之间的吸附作用去除污染物质,膜分离则利用滤膜的特性将溶质和水分离。

3. 化学法化学法利用化学反应来去除水体中的污染物质。

其中常用的方法包括氧化、沉淀和配制药剂等。

氧化法通过添加氧化剂来将有机物氧化成无害物质,沉淀则利用化学沉淀剂使污染物质沉淀下来,配制药剂则根据水质特点选取相应的药剂配制浓度适当的药剂用于处理水体。

四、治理技术的选择与应用选择适当的治理技术需要考虑多个因素,包括水体特性、污染物类型和浓度、治理效果和成本等。

在具体应用时,可以采用单一技术或多种技术的组合。

例如,对于重金属污染较为严重的湖泊,可以采用化学沉淀技术结合物理过滤技术进行处理。

五、监测与评估为了确保水污染治理的效果和持续改善,必须对治理后的水体进行监测和评估。

江河湖泊水域生态修复效果评估报告一、引言江河湖泊水域生态修复是维护生态平衡、保护水域环境的重要手段之一。

本报告旨在评估不同水域生态修复方案的效果,并提出相应的建议,以促进水域生态修复工作的进一步发展。

二、研究方法本次研究选择了多个典型的江河湖泊水域作为研究对象,采用了综合调查、数据分析和实地观测等方法,对水域生态修复方案的实际效果进行评估。

三、分析结果1. 水质改善通过对水质监测数据的分析,我们发现,在进行水域生态修复后,多数水体的水质明显得到改善。

例如,水中溶解氧含量明显增加,水中重金属和有机污染物浓度明显降低,对生态环境的影响显著减弱。

2. 水生物丰富度提升通过对水域内生物群落的调查与观测,我们发现许多水生物种类的数量和种群数量都有所增加。

例如,常见的水生植物和鱼类的数量有所上升,一些濒危物种的种群得到了有效保护和恢复。

3. 水域景观改善在部分修复区域,我们进行了景观的改造与恢复工作,并开展了公众满意度调查。

结果显示,水体周围的景观得到了较好的恢复,并得到了公众的一致认可。

这为生态旅游和环境教育提供了更好的开展条件。

四、原因分析1. 生态工程修复措施生态修复过程中采取了一系列的生态工程措施,如湿地建设、河道疏浚、水生植被增植等。

这些措施有效地改善了水体生态环境,促进了水域生物的栖息和繁衍。

2. 污染源治理除了对水域进行修复,我们还对周边的污染源进行了治理,减少了污染物的输入,有力地保护了水体的生态安全。

3. 公众参与与宣传教育公众的参与和环境教育工作的开展,使更多的人意识到了水域生态修复的重要性,形成了人人关注水质、保护水域的良好氛围。

这为后续的水域生态修复工作提供了广泛的支持。

五、建议综上所述,水域生态修复的效果是可观的,但仍存在一些不足之处。

为进一步改善水域生态环境,我们提出以下建议:1. 持续监测与评估:定期对修复后的水域进行监测与评估,及时发现问题并采取相应的措施。

2. 深化生态修复工作:加大力度,将生态修复与水质净化、生态景观设计等相结合,全面提升水域生态环境质量。

中国江河湖泊水环境 我国水环境面临着水体污染、水资源短缺和洪涝灾害等多方面压力。水体污染加剧了水资源短缺,水生态环境破坏促使洪涝灾害频发。目前我国七大水系、主要湖泊、近岸海域及部分地区的地下水受到不同程度的污染。

1.我国江河水环境问题 根据我国 2004年环境状况公告,2004年七大水系(海河、辽河、黄河、淮河、松花江、长江、珠江)的412个水质监测断面中,I~Ⅲ类、Ⅳ~V类和劣V类水质的断面比例分别为41.8%, 30.3%和27.9%,七大水系的总体水质与2003年基本持平,珠江、长江水质较好,辽河、淮河、黄河、松花江水质较差,海河水质差,主要污染指标为氨氮、五日生化需氧量、高锰酸盐指数和石油类等。

2. 我国湖泊水环境问题 根据我国2001水资源质量年报,全国的206个湖泊水库当中,湖泊的水污染状况要重于水库。2001年评价的24个湖泊中,水质达到Ⅲ类以上的湖泊有10个,2个湖泊部分水体受到污染,12个湖泊水污染严重,具体水质情况见表1.1。从2001年全国182座主要水库水质的评价结果来看,云南松华坝等5座水库水质为I类,北京密云等140座水库水质为Ⅱ、Ⅲ类,水质良好。水污染极为严重的劣于V类水质水库有7座,分别是河北庙宫水库、河南宿鸭湖水库、宁夏沈家河、长城源、三里店、夏寨水库以及新疆柳沟水库;此外,北京官厅水库、青海东大滩等5座水库水质为V类,江苏石梁河、山东产芝、新疆猛进等25座水库水质为Ⅳ类。 表1.2 我国部分湖泊的水质污染情况(2001年) 序号 湖泊 所属行政区 I类 Ⅱ类 Ⅲ类 Ⅳ类 V类 劣V类 1 昆明湖 北京 √ 2 千倾洼 河北 √

3 淀山湖 上 海 √ 4 太 湖 江 苏、浙江 √ √ √ 5 西 湖 浙江 √ 6 鉴 湖 浙江 √ 7 巢 湖 安徽 √ √ 8 甘棠湖 江 西 √

9 鄱阳湖 江 西 √ √ 10 大明湖 山东 √

11 南四湖 山东 √ √ √

12 邓 海 四川 √ 13 滇 池 云 南 √

14 程 海 云 南 √ 15 沪沽湖 云 南 √ 16 阳宗海 云 南 √ √ 17 抚仙湖 云 南 √ √ 18 星云湖 云 南 √ 19 祀麓湖 云 南 √ √ 20 异龙湖 云南 √ 21 洱 海 云 南 √ √ 22 沙 湖 宁夏 √ 23 乌伦古湖 新疆 √

24 博斯腾湖 新疆 √ √

目前全国湖泊普遍受到不同程度的污染,主要污染物包括总磷、总氮和有机

物,水体富营养化问题十分严重。1997年的有关数据表明:淡水型湖泊中总磷、总氮类污染占61%,有机污染占33%,重金属污染占6%。我国部分湖泊的水质污染情况见表1.2。 2.1 富营养化 富营养化是指由于人类的活动,生物所需的氮、磷等营养物质大量进入湖泊、河口和水库等水体,引起藻类及其它浮游生物迅速繁殖,水体溶解氧下降,水质恶化,鱼类及其它生物大量死亡的现象。富营养化是表现为藻类及其他生物异常繁殖,水体透明度和溶解氧含量下降,导致水质恶化,影响了湖泊的供水、养殖和娱乐等功能。湖泊的富营养化如不及早进行治理,最终将导致沼泽化使湖泊消亡。 根据全国水资源综合规划评价成果,全国84个代表性湖泊营养状况评价结果表明:全年有44个湖泊呈富营养化状态,占评价湖泊总数的52.4%,其余湖泊均为中营养状态。湖泊保护与污染治理已成为我国环境保护的重点,加大污染源控制在一定程度上遏制了污染和生态环境恶化的势头,但根据国家的经济发展和未来规划,湖泊污染和退化的形势不容乐观。 2.2 湖泊有毒有机物污染 工业污染源是目前最大的有机物污染来源,包括工业“三废”排放、农业中各种农药的大量使用、生活废水的直接排放。这些有机物通过地表径流、大气—水体交换、大气干湿沉降和地下水渗入而进入湖泊。进入湖泊的有机物由于物理、化学及生物过程而迁移、转化。生物迁移和转化是湖泊系统中有毒有机污染物产生环境危害的重要方式,这些物质具有疏水性,可以在生物脂肪中富集。因此,即使湖泊中含量很低,也可以通过水生食物链,造成持续性的毒性作用,甚至通过食物链为害人体健康。

底泥是湖泊生态环境的重要组成部分,底泥吸附水体中的污染物,降低水质污染程度,一旦条件发生变化,污染物会重新释放出来,影响上覆水体的水质。底泥中难降解的有机物除腐殖质和纤维素外,大多是毒性比较大的有机物,沉积于底泥后容易积累,导致长期的毒理效应。难降解有机物中的多环芳烃PAH、多氯有机物、有机氯农药、有机染料等化合物的处理,目前仍然是国际上亟待解决的研究课题。这些污染物毒性大,难以生物降解,在自然界中存在时间长,易在生物体内富集滞留,导致人类和动物癌变、畸变、突变及雌性化。 李振宇等人发现西湖底泥中有机质中的脂类、富里酸、胡敏酸、胡敏素百分比含量分别在3.7%~11.6%、8.0%~14.9%、11.6%~18.9%、59.0%~70.9%之间,属于典型的高腐殖程度底泥。董煌等在苏州河四处河段的底泥检验出了超过100种的有机化合物,以烷烃类、苯环类为主,还富含一些优先污染物如多环芳烃类,其COD在20,000 mg/kg以上,监测结果表明苏州河存在严重的有机污染。连军在大同河水与底泥中共检出201种有机污染物,多属于美国环保局和我国待定的优先监测污染物。根据对河道及底泥中悬浮物的比较发现,底泥中存在的大量有机污染物不断向水体释放二次污染,对生态环境和人体健康形成了长期威胁。王海等在武汉东湖表层沉积物中检出有机污染物180 种,其中属于优先控制污染物和内分泌干扰物35 种。监测表明东湖的大部分湖区都受到不同程度的有机物污染,主要污染物是烷基苯、酞酸酯、烷基酚类、异佛乐酮等。 2.3 重金属污染

重金属通过工业废水、农业排水等污染源,进入到湖泊水体后,很容易被水体悬浮物或沉积物所吸附、络合或共沉淀,从而在水底的沉积物中富集,通过食物链放大等过程对水生态系统和人体健康威胁很大。水环境中的重金属倾向于从溶解相转移到固相。湖泊的静水环境加强了湖泊悬浮颗粒物的沉积。湖泊中的悬浮颗粒物吸附重金属而沉积到底泥中,这个作用可降低重金属的生物有效性。对于扰动强烈的湖泊,沉积物的再悬浮使重金属回到上覆水体,增加了水体中重金属的生物有效毒性,成为污染内源。

重金属在水体中迁移过程包括扩散、对流、沉降和再悬浮等,转化途径包括吸附、解吸、絮凝、溶解、沉淀等,参与的生物过程包括缩聚物富集、摄取吸收、甲基化等。其主要以氧化物、氢氧化物、硅酸盐、不可溶盐或有机络合物的形式存在,其次为硫化物,很少以自由离子的形式存在。底泥中的重金属主要有8 种: Cd、Cr、Pb、Hg、As、Ni、Cu、Mn, 80% 以上的Cu、Pb 和60%以上的Cr、Cd 以有机态和硫化物的形式存在[32]。重金属主要通过悬浮颗粒的吸附和输送进入湖泊,进而产生共沉淀,沉积在底泥中。

底泥中的重金属污染物,是一类很难消除的累积性污染物,构成了湖泊环境体系的次生污染源,在适宜条件下向水生生物(如藕)、水体等介质迁移转化,其不能被微生物所降解。某些重金属在生物作用下甚至可转化为毒性更强的金属-有机化合物,对人体和其他生物的潜在威胁极大[33]。重金属如铅、汞、镉等以各种化学状态或化学形态存在的重金属,在进入环境或生态系统后就会存留、积累和迁移,造成危害。重金属即使浓度很小,也可在藻类和底泥中积累,被鱼和贝的体表吸附,产生食物链浓缩,从而造成公害。如日本的水俣病,就是烧碱制造工业排放的废水中含有汞,在经生物作用变成有机汞后造成的。

表1.3 主要湖泊底泥中重金属元素含量平均值 湖泊 Cu Zn Cr Pb Cd Hg Ni As 贵州红枫湖 32.0 177.4 26.6 0.89 0.42 云南洱海 111.0 127.0 130.0 60.0 0.59 80.0 云南外草海 100.0 157.0 35.0 94.0 5.92 89.0 云南内草海 920.0 2208.0 55.0 647.0 164.85 466.0 江西鄱阳湖 22.0 64.4 51.7 28.7 <0.5 0.03 浙江西湖 20.6 88.6 68.5 0.43 1.50 17.75 湖北东湖 53.0 240.0 45.0 2.63 江苏阳澄湖 38.7 132.0 111.0 60.1 0.28 37.7 江苏太湖 97.5 223.1 96.2 72.5 0.49 0.09 40.3 21.44 江苏梅梁湖 20.1 70.6 31.7 13.3 0.90 30.3 安徽巢湖 52.8 43.0 0.46 0.24 8.90 南京玄武湖 56.6 592.3 73.8 36.9 0.27 1.77 52.1 11.03 山东月湖 13.1 17.3 36.1 6.7 0.15 山东南四湖 38.9 89.6 54.5 19.1 0.09 40.3 12.20 河北白洋淀 32.2 121.2 55.7 6.89 北京未明湖 12.0 153.6 104.0 26.0 北京昆明湖 66.5 28.7 1.90 0.06 长春南湖 27.8 239.7 15.8 0.59 吉林长白湖 29.3 196.0 35.7 50.0 2.00 20.0 吉林松花湖 137.3 224.1 85.6 34.3 0.82 2.10 101.2 黑龙江镜泊湖 22.4 84.6 82.8 12.1 0.48 0.11 39.3 7.28

表1.3是中国主要湖泊底泥中重金属含量的平均值,从表1.3可见,滇池、太湖、松花湖底泥重金属含量较高,污染较严重,而月湖、长白湖、镜泊湖和鄱阳湖底泥某种重金属含量较低,湖泊中的一些重要过程控制着重金属的迁移转化和环境毒性效应,如颗粒物的沉积作用、沉积物再悬浮、泥—水界面反应等。 2.4 湖泊酸化 工业生产和生活中各种能源使用产生的SO2、氮氧化合物被氧化后产生的酸性物质,通过大气干湿沉降进入水体,当湖泊水体的pH值小于5.6时,水体呈酸化状态。

水体酸化,主要对水生生物造成危害,当pH值小于5.5时,鱼类生长会受阻,甚至造成鱼类生殖功能失调,繁殖停止。同时,还会引起沉积物中有毒重金属元素的活化,导致湖泊水环境中重金属浓度升高和生物活性增强。