土工离心模型试验研究现状

- 格式:docx

- 大小:271.22 KB

- 文档页数:17

土工离心模型试验技术

土工离心模型试验技术是一种新型的建筑技术,它能够帮助我们更好地研究地基的变形特性和抗滑性能,提高建筑工程的安全性和可靠性。

土工离心模型试验技术是指在高速旋转的平台上,通过离心力产生的模拟载荷,测试土体和岩体的抗滑性能和变形特性。

这种技术在建筑安全性方面的应用非常重要。

因为它能够有效地模拟地面的抗滑性能,可以帮助建筑工程师更好地设计地基结构,确保建筑物的安全性。

此外,这种技术可以更好地模拟地基沉降,从而更好地检测和预测地基的变形特性,以及地基和建筑物之间的相互作用,也可以为建筑提供安全性和可靠性。

土工离心模型试验技术可以将实验装置设置在模型场地上,并且可以在有限的时间和费用内完成复杂的试验,并且可以更好地实现实际场地试验的仿真。

当然,土工离心模型试验技术还可以有效地提高实验数据的准确性,从而更好地解决建筑工程的抗滑性能和变形特性的问题。

总之,土工离心模型试验技术是一种重要的建筑技术,可以有效地模拟地基抗滑性能和变形特性,从而提高建筑物的安全性和可靠性,也可以节省经济成本,提高实验数据的准确性,从而为建筑工程提供有效的保障。

土工格室加筋边坡离心模型试验研究报告1、引言土工结构物中,土的自重产生的自重荷载对结构的性态的影响十分突出。

一般的模型试验的自重应力水平很低,毛细现象的影响突出,因此,模型试验结果不能逼真地重现原型的特性,难怪过去很多土力学家建议使用现场细致的观测和调查来解决土力学和岩土工程问题。

随着电子技术的发展,土工测试技术和测试手段的不断完善,有的学者提出,单纯地依靠有限的野外观测资料是不够的,只有通过充分数量室内试验才能对土的复杂的特性进行研究。

上述两个方面的矛盾现在可以依靠离心模型试验技术得到满意的解决。

所谓的离心模型试验即是采用较小比例的模型,通过离心机产生的离心力来模拟土结构物所受到的自重应力,使模型中的应力水平与原型相同,从而达到分析原型结构物的特性的目的。

最早提出离心模型试验思想的是法国工程师Phillip,他从弹性体系的平衡微分方程的角度推导了一些必要的相似比例关系,并提出了一系列的离心机设计原则。

1931年美国哥伦比亚大学的Bucki首先应用于矿山硐室的研究,开创了土工离心模型研究的新时代。

从此,世界各国充分认识到土工离心模拟技术的重要性,大力发展离心机,进行了各个方面的研究,如堤坝边坡的稳定性、地基基础与地下硐室、振动与冲击效应,并取得了相当大的研究成就。

二十世纪八十年代,我国开始开展了土工离心模拟技术的研究工作,并相继在南京水利科学研究院、长江水利水电科学研究院、北京水利水电科学研究院、上海铁道大学(现同济大学)和四川大学(原成都科技大学)等建设了专用的土工离心机,并进行了大量的试验研究。

本报告在综述离心模拟技术在土工合成材料加筋结构研究方面的应用基础,重点介绍利用西南交通大学的离心机所进行的土工格室加筋边坡的离心模型试验。

2、土工合成加筋边坡的离心模型试验研究回顾采用离心模型试验技术研究加筋结构由来已久,可以追溯至20世纪80年代。

至今已有许多学者在这方面进行了多项的研究工作。

表2-1给出了主要的多位学者的工作。

浅析土工试验技术的现状与发展摘要:本文对土工试验技术的主要内容和试验类型进行了简述,以土工试验所用设备、系统和测试方法及标准为切入点,对目前土工试验技术的状况进行了分析,展望了土工试验技术的发展趋势,促进了理论研究的进一步发展。

关键词:土工试验;试验仪器;自动化系统;试验方法在地质工程中,土工试验扮演着重要的角色。

土木工程的试验内容包括力学性质(如固结、三轴压缩、渗透、收缩、承载比、冻结温度等)、物理性质(如颗粒分析、砂相对密度、界限含水率等)、化学性质(如酸碱度、离心含水当量、有机质等)等等。

为了方便对数据进行分析,必须保证试验资料准确、完整,以为工程设计提供准确科学的资料。

但是由于土工试验受外界干扰很大,具有复杂多变的性质,所以土工试验人员要针对具体情况进行合理的分析探究,保证土工试验结果的准确性。

本文针对目前土工试验存在的问题进行了解析,展望了土工试验技术的发展趋势。

1 土工试验存在的问题土工试验技术虽然在近些年得到了极大的发展和进步,但在设备标准、评价方法等方面仍然具有一定的问题,具体如下。

1.1 土工试验的标准规范在进行工程土工试验时,有很大的部分并未根据现行的规范标准执行。

目前土工试验中,还存在利用对比试验的方法进行工程数据收集的情况,比如快速固结法、塑性指数推算土粒比重等,对施工的安全埋下了隐患,不利用工程建筑业的发展。

同时一些方法无据可依,造成土工试验的数据不准确。

1.2 试验方法研究不足我国土工试验的方法是由土工工作者经过长时间的经验总结得来的,虽然这些方法为土工试验的发展带来了动力,但是有部分方法还有待探究。

土工试验在结合相关规范的前提下,需要根据实际工作对出现的问题进行总结,并针对出现的新方法进行进一步研究。

如非饱和土力学性质实验、土质试验等等。

通过对这些试验方法所得数据的总结,提高土工试验的技术水平。

1.3 土工试验的管理缺陷土工试验的技术管理和行业管理并不完善,在近些年出现了相对混乱的现象。

深水厚层软土桥基离心模型试验[摘要] 通过离心模型试验,对比无桩条件和不同桩间距条件下的桩土应力比和基础整体沉降量,研究深水厚层软土地基的沉降特性,为跨海大桥等实际工程的设计提供参考。

[关键词] 离心模型试验;复合桩基;桩土应力比中图分类号: u448.33 文献标识码:a一、引言随着我国沿海地区经济的快速发展,对跨海大桥的建设需求也不断增长。

但由于深水地基软弱覆盖层极厚,桥梁基础底面无法直接到达强度大、变形小的基岩上,这给跨海大桥的修建提出了新的难题。

因此,研究深水厚层粘土地基基础的承载力和变形机理非常重要。

本文运用离心机模型试验采集的数据,通过对无桩条件和不同桩间距条件下桥梁基础沉降和桩土应力比的对比,得出的结果对深水软土桥基设计有一定的参考价值。

(一)试验方案离心机模型试验通过离心力产生的重力场,在模型中产生和原型相当的应力水平,故可以以模型表现原型,目前离心模型试验已广泛应用于土压力测定,基础沉陷与软土固结问题[1],离心模型试验能得到常规实验无法达到的效果。

2.1实验装置本次试验采用tlj-2-100g-t大型土工离心机。

模型尺寸为80cm*60cm*45cm。

本次试验包括3组实验,考察有桩和无桩条件下、不同桩间距条件下桥基沉降量和桩土应力比的变化。

模型选取的桩径为8mm,桩长18cm;一组无桩,一组3倍桩间距(24mm)和一组5倍桩间距(40mm);承台为圆形,并当做刚性承台考虑进行研究。

具体方案见表1。

表1离心机模型试验详细情况图12.2模型地基每组实验考虑到取深水原型地基土比较困难,而且成本太高,均采用成都当地粘土,控制模型地基土体处于过饱和状态,采用分层填筑法,以一定的击实功分层击实,击实之前每层土厚3.5cm,击实之后厚3cm。

每层土击实之后用刀片刮成毛面。

将晒干的粘土粉细,取样测含水率后室内干燥条件下保存;根据粉细干土的含水率计算配水量,人工将土伴湿,含水量控制在28%附近,装进密闭塑料桶封存24小时以上;戴橡胶手套,用切菜器5mm孔器将上述湿土加工成细条,装入密闭塑料桶闷料24小时以上;按照每层3.5cm厚度装填,一定击实功击实后厚3cm;直至设计模型尺寸;同时在设计布置有土压力盒和孔隙水压计的坐标处埋设元件。

岩土离心模拟技术的原理和工程应用岩土离心模拟技术是一种重要的材料试验手段,广泛应用于土工、岩工、地基工程、地震工程等领域。

它通过模拟真实场地中土体的应力状态和变形特性,对土工材料、工程结构的力学性质和稳定性进行评估和研究。

本文将从原理和工程应用两个方面进行介绍。

一、离心模拟的原理离心模拟实验是将土体放在离心机设备中,借助离心机的高速旋转产生的离心力,使土体获得高达1000倍于重力的加速度,从而模拟真实场地的应力状态,获得各种状态的土体力学性质和变形特性。

离心模拟实验具有以下几个特点:1. 加速度较大:离心机可产生高达1000倍于重力的加速度,对土体施加强烈的加速载荷,能够模拟真实场地较为复杂的地震、风等载荷。

2. 实验精度高:离心实验是一种非常精密的试验方法,可以测量微小的力和变形,实验数据精度高、可靠性好。

3. 处理土体样品多样化:通过控制离心机旋转速度和加速度,可以模拟不同土层深度和不同地质环境下的土体状态,从而得到更真实、可靠的试验结果。

二、离心模拟的工程应用离心模拟技术已经广泛应用于土力学、岩石力学、地基工程、地震工程等领域,其主要应用方向包括:1. 工程结构的稳定性分析:运用离心模拟试验技术,对各种道路桥梁、隧道、堤防、地基及地铁车站等工程结构的稳定性进行评估和研究,建立地下结构的安全边界条件。

2. 地基和岩土工程的研究:离心模拟实验成为评估工程地基和岩土工程的力学性质和变形特性的标准方法。

通过利用离心模拟试验得到的数据,可以确定地基工程中土体失稳破坏的机制,进一步发展土体力学理论。

3. 地震工程的研究:离心模拟试验为研究地震过程中土体的动力响应、变形破坏机制、动力稳定性等问题提供了一种有效手段。

离心模拟试验能够模拟遇有多重地震场地,研究相关的动力特性和应力应变响应。

4. 其它领域的应用:离心模拟技术的应用同样在液固相变、废物处理、地下能源和水利工程等领域得到逐步推广。

总之,离心模拟技术是一种非常重要的材料试验手段,其在各个领域的应用推广将有着更加广泛的意义。

总第323期交 通 科 技SerialNo.323 2024第2期TransportationScience&TechnologyNo.2Apr.2024DOI10.3963/j.issn.1671 7570.2024.02.008收稿日期:2023 11 27第一作者:苏文煊(1977-),男,工程师。

通信作者:程 (1997-),男,博士生。

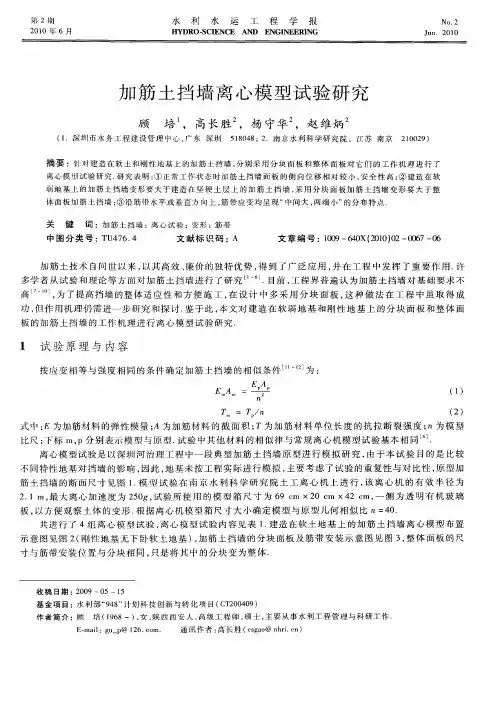

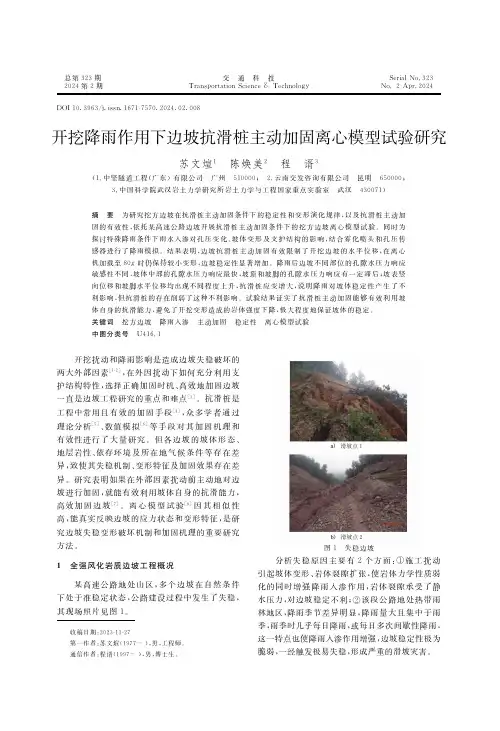

开挖降雨作用下边坡抗滑桩主动加固离心模型试验研究苏文煊1 陈焕美2 程 3(1.中坚隧道工程(广东)有限公司 广州 510000; 2.云南交发咨询有限公司 昆明 650000;3.中国科学院武汉岩土力学研究所岩土力学与工程国家重点实验室 武汉 430071)摘 要 为研究挖方边坡在抗滑桩主动加固条件下的稳定性和变形演化规律,以及抗滑桩主动加固的有效性,依托某高速公路边坡开展抗滑桩主动加固条件下的挖方边坡离心模型试验。

同时为探讨特殊降雨条件下雨水入渗对孔压变化、坡体变形及支护结构的影响,结合雾化喷头和孔压传感器进行了降雨模拟。

结果表明,边坡抗滑桩主动加固有效限制了开挖边坡的水平位移,在离心机加载至80犵时仍保持较小变形,边坡稳定性显著增加。

降雨后边坡不同部位的孔隙水压力响应敏感性不同,坡体中部的孔隙水压力响应最快,坡顶和坡脚的孔隙水压力响应有一定滞后;坡表竖向位移和坡脚水平位移均出现不同程度上升,抗滑桩应变增大,说明降雨对坡体稳定性产生了不利影响,但抗滑桩的存在削弱了这种不利影响。

试验结果证实了抗滑桩主动加固能够有效利用坡体自身的抗滑能力,避免了开挖变形造成的岩体强度下降,极大程度地保证坡体的稳定。

关键词 挖方边坡 降雨入渗 主动加固 稳定性 离心模型试验中图分类号 U416.1 开挖扰动和降雨影响是造成边坡失稳破坏的两大外部因素[1 2],在外因扰动下如何充分利用支护结构特性,选择正确加固时机、高效地加固边坡一直是边坡工程研究的重点和难点[3]。

抗滑桩是工程中常用且有效的加固手段[4],众多学者通过理论分析[5]、数值模拟[6]等手段对其加固机理和有效性进行了大量研究。

土工离心模型试验技术研究大型岩土离心机试验模拟高填方边坡沉降、变形和破坏过程一直是实验中的难点。

本文通过的模型采用原型材料制作,考虑了原型中的抗滑桩结构措施并在模型中安装了测试原件,观测模型在离心加速度作用下的应力和变形特征。

此次模型试验反应了机场高填方边坡在降雨情况下变形破坏的演化过程,深化了机场滑坡的破坏机理。

标签:离心机试验高填方边坡破坏机理1引言在许多工程学科中,常常用小比例尺物理模型重现某一事件来推断原型中可能存在和发生的现象,揭示和分析现象的本质和机理。

如:结构工程中的液压机、航天工程中的风洞、水利工程中的波浪水槽以及岩土工程中的三轴压力室等。

以上各种试验都是通过模型测试得出结果,然后反推原型的状态。

原型和模型的相似性通过相似律来关联。

在岩土工程中,土工结构主要荷载是土的自重,岩土自重引起的应力通常占支配地位,而土的力学行为与应力水平和应力历史有关[1]。

常规小比尺模型由于其自重产生的应力远低于原型,以及原型材料明显的非线性,因而不能再现原型的特性。

解决这一问题的唯一途径是提高模型的自重,使之与原型等效。

为提高模型的自重应力水平,增大材料自重的最简便的方法就是使用离心机。

由于惯性力与重力绝对等效,且高加速度不会改变工程材料的性质,因而模型与原型的应力应变相等、变形相似、破坏机理相同,能再现原型特性[2-4]。

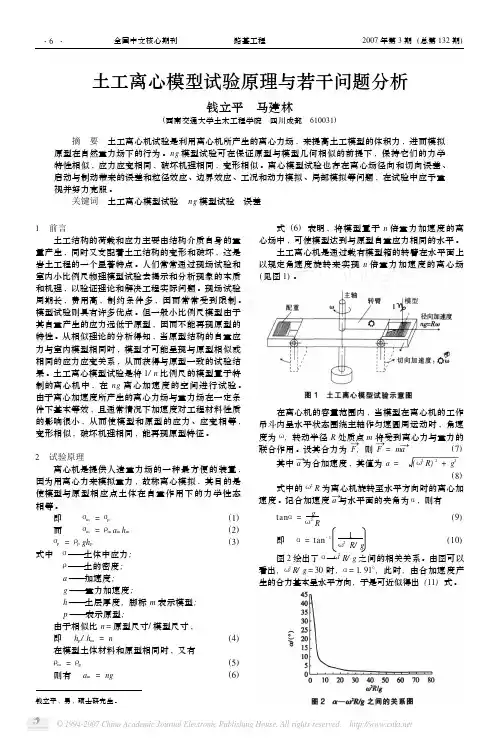

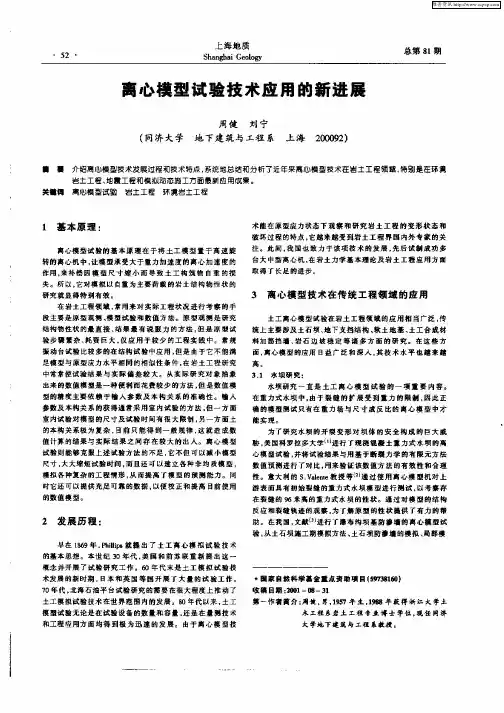

土工离心模型试验的基本原理是:将土工模型置于高速旋转的离心机中,让模型承受大于重力加速度的离心加速度作用,来补偿因模型尺寸缩小而导致土工构筑物自重的损失,重现现场的应力水平,从而可以较好地预测岩土工程的工作状况[5]。

2模型设计2.1模型尺寸于填料试验采用大模型箱,模型箱尺寸为1.2m(长)×1.0m(宽)×1.2m(高),选定本试验的模型比尺。

在本次试验中,我们采用从机场滑坡取回的重塑土作为填料,从现场取回的原型土样经破碎后过筛,再根据勘查资料配置模型试验所需的填料。

土工格室加筋边坡离心模型试验研究报告1、引言土工结构物中,土的自重产生的自重荷载对结构的性态的影响十分突出。

一般的模型试验的自重应力水平很低,毛细现象的影响突出,因此,模型试验结果不能逼真地重现原型的特性,难怪过去很多土力学家建议使用现场细致的观测和调查来解决土力学和岩土工程问题。

随着电子技术的发展,土工测试技术和测试手段的不断完善,有的学者提出,单纯地依靠有限的野外观测资料是不够的,只有通过充分数量室内试验才能对土的复杂的特性进行研究。

上述两个方面的矛盾现在可以依靠离心模型试验技术得到满意的解决。

所谓的离心模型试验即是采用较小比例的模型,通过离心机产生的离心力来模拟土结构物所受到的自重应力,使模型中的应力水平与原型相同,从而达到分析原型结构物的特性的目的。

最早提出离心模型试验思想的是法国工程师Phillip,他从弹性体系的平衡微分方程的角度推导了一些必要的相似比例关系,并提出了一系列的离心机设计原则。

1931年美国哥伦比亚大学的Bucki首先应用于矿山硐室的研究,开创了土工离心模型研究的新时代。

从此,世界各国充分认识到土工离心模拟技术的重要性,大力发展离心机,进行了各个方面的研究,如堤坝边坡的稳定性、地基基础与地下硐室、振动与冲击效应,并取得了相当大的研究成就。

二十世纪八十年代,我国开始开展了土工离心模拟技术的研究工作,并相继在南京水利科学研究院、长江水利水电科学研究院、北京水利水电科学研究院、上海铁道大学(现同济大学)和四川大学(原成都科技大学)等建设了专用的土工离心机,并进行了大量的试验研究。

本报告在综述离心模拟技术在土工合成材料加筋结构研究方面的应用基础,重点介绍利用西南交通大学的离心机所进行的土工格室加筋边坡的离心模型试验。

2、土工合成加筋边坡的离心模型试验研究回顾采用离心模型试验技术研究加筋结构由来已久,可以追溯至20世纪80年代。

至今已有许多学者在这方面进行了多项的研究工作。

表2-1给出了主要的多位学者的工作。

收稿日期:2012-01-16作者简介:郝伟(1977-)男,陕西杨凌人。

讲师,硕士,主要从事道路工程、地基加固处理等方面的教学与科研。

E-mail :haowei@ 。

土工格栅加筋填挖交界路基离心模型试验研究郝伟1,2,王选仓2(1.西北农林科技大学水利与建筑工程学院,陕西杨凌712100; 2.长安大学公路学院,西安710064)摘要:通过土工离心模型试验,对填挖交界路基处不同的土工格栅加筋方案对于不均匀沉降的处治效果进行研究。

通过测量填挖交界路基表面测点的沉降量和位移变化,分析土工格栅铺设的层数对填挖交界路基不均匀沉降和路基整体稳定性的改善作用,因此根据对比试验获得最佳的处治方案。

试验研究结果表明:铺设两层土工格栅对填挖交界路基不均匀沉降的效果要优于只铺设一层的,而铺设一层土工格栅对填挖交界路基不均匀沉降的效果要好于不铺设土工格栅的。

关键词:离心模型试验;填挖交界路基;土工格栅中图分类号:TU411.93文献标志码:A文章编号:1003-8825(2012)06-0118-040引言由于填挖交界路基在路基断面上填挖方材料性质上有较大的差异,易在路基断面上引起包括工后不均匀沉降和在重复荷载作用下的永久变形等差异变形[1],而差异变形会对路基及路面结构产生一定的附加应力,这会大大缩短路面的使用寿命。

通过在填挖交界路基段铺设土工格栅[2,3],依靠其加筋作用,达到稳定土体、减少不均匀沉降的目的。

但是在填挖交界路基中铺设土工格栅对于减少其不均匀沉降有何效果,以及土工格栅铺设的方法,目前还没有相关系统的研究。

土工离心模型试验的原理是把制作的土工模型放入离心机中,利用离心机高速旋转所产生的离心力,使模型承受较大的离心加速度,这就补偿了土工模型缩尺所产生本身自重的损失。

这相比在重力加速度条件下的物理模拟而言,和实际更为接近[4]。

在以往的试验中,以挡土墙和软基为研究对象的居多,但是很少有直接针对填挖交界路基不均匀沉降来进行研究的[5]。

土质边坡离心机模型试验综述摘要:土工离心模拟实验技术已愈来愈受到岩土工程界的关注,它是研究小比例尺模型由于在离心试验机所形成的超加速度场中能达到与原型相同的应力水平,而得到与原型相同的应力状态、位移变化,相似的塑性区发展和变形破坏过程,以获取全比例尺模型的变形破坏机理的模拟试验技术。

本文主要介绍了土工离心机的的发展概况和其在土质边坡中应用和其误差分析及存在问题。

关键词:土质边坡离心机模型试验一、土工离心机概述1.土工离心机国内外发展历程土工离心模型试验技术是国内外广为关注和竞相采用的一项物理模拟技术,但其发展历程却相当坎坷和漫长。

早在1869年,英籍法国人Phillis[1]首先提出了离心模拟概念,以弹性介质平衡方程推导了模型与原型之间的相似关系,并提议利用该项模型试验技术对横跨英吉利海峡的钢桥该工程的可行性进行研究,但由此引起了强烈的争论,被认为不可行。

一直到60年代后,离心模型试验技术分别有美国和前苏联学者重新提出。

1931年,美国哥伦比大学Bucky[2]以小比例模型在很小的离心机上研究了煤矿坑道顶的稳定问题,并与1940年将离心模型试验引入光测弹性力学实验。

1932年,苏联ПokpoBckИЙ在莫斯科水利设计院土力学实验室内首先用离心机研究土工建筑物的稳定问题,并对这项实验技术进一步给予研究开发,取得很大进展。

截至20世纪70年代,前苏联在不同研究或设计机构中建置土工离心模型20余台,对离心模拟相似理论,设备设计技术和试验方法等都做出了卓有成效的工作。

20世纪60年代后期,英国,美国和日本等国才开始建置土工离心试验模型。

虽然较前苏联晚了近30年,但发展较快。

进入20世纪80年代,土工离心模型试验又有了进一步发展,法国,丹麦,德意志联邦共和国,意大利和荷兰也相继建立土工离心模型试验室。

这时,在世界范围内,土工离心机的载荷容量和数量大为增加,土工离心模拟技术也有了长足的进步,几乎应用到岩土工程的所有领域。

大型土工离心模型试验原理与技术及其应用毕业论文目录摘要 (3)Abstract (4)第一章绪论(文献综述) (5)§1.1土工离心机模型试验发展 (5)1.1.1发展背景 (5)1.1.2发展历程 (5)§1.2离心模型试验原理 (6)1.2.1基本原理 (6)1.2.2离心机转速n与模型率N的关系 (7)1.2.3原型和模型的比例关系 (7)§1.3本论文研究的任务 (7)第二章土工离心机的构造 (8)§2.1概述 (8)2.1.1绪论 (8)2.1.2离心机的放置 (8)§2.2臂式离心机构造 (9)2.2.1臂式离心机的构成 (9)2.2.2转臂和配重箱 (9)2.2.3吊篮 (10)2.2.4模型箱 (11)§2.3鼓式离心机构造 (12)§2.4小结 (13)第三章离心模型试验精度的影响因素研究 (14)§3. 1概述 (14)§3.2边界效应 (15)3.2.1边界效应产生原因 (15)3.2.2边界效应解决方法 (16)§3.3粒径效应 (16)3.3.1粒径效应产生原因 (16)3.3.2粒径效应解决方法 (17)§3.6小结 (17)第四章离心模型试验在工程上的应用 (18)§4.1概述 (18)§4.2土石坝横向裂缝离心模型试验 (19)4.2.1试验概述 (19)4.2.2试验流程 (19)4.2.3试验总结 (21)§4.3爆炸离心模拟试验 (21)4.3.1试验概述 (22)4.3.2试验流程 (22)4.3.3试验总结 (24)§4.4模拟月壤的土工离心模型试验研究 (25)4.4.1试验概述 (25)4.4.2试验准备与步骤 (26)4.4.3试验总结 (29)§4.5地铁车站地震模拟试验 (30)4.5.1试验概述 (31)4.5.2试验流程 (31)4.5.3试验总结 (33)§4.6鼓式土工离心模型试验研究 (34)4.6.1试验概述 (34)4.6.2试验布置与步骤 (35)4.6.3试验总结 (36)§4.7小结 (36)第五章离心模型实验的总结与展望 (37)§5.1总结 (37)§5.2发展 (38)§5.3制约 (40)参考文献 (41)致谢 (44)摘要随着现代城市化的发展,地面可供开发的面积逐年减少,于是人们就开始意识到地下空间的开发与利用。

一、离心模型试验概况1.1土工离心模型试验简介土工离心模型试验(geotechnical centrifugal model test)是把小比例尺模型放在离心试验机所形成的加速度场中,以获取全比例尺模型的变形破坏机理的模拟试验技术。

其基本原理是:将土工模型置于高速旋转的离心机中,让模型承受大于重力加速度的离心加速度作用,来补偿模型因为尺寸缩小而导致的土工构筑物自重的损失。

所以,它对模拟以重力为主要荷载的岩土结构物性状的研究就显得特别有效。

在岩土工程中,土体自重引起的应力常常占支配地位,土的力学特性随着应力大小的变化而变化,常规小尺寸模型试验由于其自重产生的应力远小于原型,因而无法再现原型的特性。

解决这个问题的唯一途径就是提高模型的自重,使之与原型等效。

把模型放置于特制的离心机中,使1/N缩尺的模型在Ng离心加速度的空间进行试验,由于惯性力与重力绝对等效,并且高加速度不会改变工程材料的性质,从而使模型与原型的应力应变相等,变形相似、破坏机理相同,能再现原形的特性。

由于其能再现自重应力场以及与自重有关的变形过程,直观揭示变形破坏的机理,并能为其它分析方法提供真实可靠的参数依据,而得到越来越广泛的应用。

1.1.1国外发展状况虽然早在1869年法国人Edouard Phillips就提出了离心模型试验的设想,并建议用其对横跨英吉利海峡的大钢桥进行验证,根据弹性体的平衡方程推导出原型与模型之间的相似关系,提出利用离心机产生的惯性力来增加模型的重力,用来研究结构的特性,但限于当时的条件,没有得到应用。

此后一直沉寂了60余年,直到20世纪30年代,这一概念才在美国和前苏联重新提出并开始进行试验工作。

1931年,美国哥伦比亚大学Philip Bueky将此技术应用于煤矿坑顶稳定性的模型试验中,所用的离心机半径仅25em,因离心机的半径过未取得有价值的成果,在土木工程界并未引起应有的重视。

与此同时,前苏联以鲍克洛夫斯基(Pokrovsky)和费德洛夫(E.C.Fedorov)为代表的学者们开始在大中型离心机上对离心模拟技术进行了广泛的研究。

在第一届国际土力学和基础工程会议论文集中,首先介绍了前苏联应用离心机进行土坝、土坡稳定性、基础下压力分布、埋管土压力等土力学方面的模型试验研究成果,引起了国际岩土工程界的关注。

到20世纪70年代为止,前苏联在不同研究机构中专为岩土工程研究建置了20余台离心机,对于离心模型的相似理论,试验设备的设计技术以及试验方法等作了许多有成效的工作,自1952年至1984年先后出版了五本有关离心模型试验理论与实践的专著,所以前苏联在离心模拟技术和理论方面一直处于领先地位。

但前苏联在1940至1965年期间的研究成果未公开,土工离心模拟技术被应用于军事工程和特种岩土工程中,因而未引起其他国家的注意。

20世纪60年代,离心模拟技术开始在英国和日本发展起来。

英国开展土工离心模型试验虽晚于前苏联,但进展很快,取得了显著成就。

先后分别在剑桥大学、曼彻斯特大学的科学技术研究所和西蒙工程试验室,利物浦大学建立了四个土工离心模拟技术研究基地。

以斯科菲尔德(A.N.Schofield)和罗(P.W.Rowe)两位教授为中心开展研究,他们都是研究土的本构关系的先驱者,坚定认为土的本构模型及其数值计算方法的可靠性必须通过物理模型,即离心模型试验来验证。

他们利用离心机研究了包括白陆上至海上的各种岩土工程,并发展离心试验的测试技术及数据采集系统,以及研究离心试验用的高速摄影、微型传感器及微机控制等设备,使试验达到自动化和现代化,同时还为各国培养了离心试验研究人才。

在日本,研究离心模型试验最早的是大阪市立大学三笠正人(M.Mikasa)教授,他认为利用离心模型试验研究土坡稳定、地基承载力是可靠而有效的方法。

他曾利用离心模型研究高90m堆石坝的抗震稳定、粘土层内钢板桩的破坏以及软粘土自重作用下的固结理论。

此后,日本除运输省港湾技术研究所建置了半径3.3m的大型离心机外,东京工业大学研究机构也先后建立了类似的小型离心机。

日本的小型离心机规模小,但试验观测设备精良而先进。

20世纪70年代,美国和西欧各国都很重视离心模拟技术在土工方面的应用,研究课题涉及到砂基承载力,固结理论,锚板抗拔力,导弹出土,爆炸,地震动力特性,水力冲刷,坝体渗流和桩的动静态模拟等。

20世纪80年代以后,离心模型在美国、德国、法国、荷兰、意大利等国相继开始得到不同程度的发展,使国际上离心机不仅在数量上有了显著的增长,而且在容量上也有了长足的进步。

其中美国山原宇航试验中心离心机改装成的国家离心机,半径9.2m,容量达到1080gt,这一时期离心机的加速度也开始加大。

如意大利1987年建成的试验模型与结构研究所(ISMES)离心机最大设计加速度达600g,但由于实现设计的运行条件较难,该机在建成后仅在较低加速度下运行。

近年来,随着离心模型试验研究的深入,国际上离心机的建造逐渐开始向专业化方向发展。

如东京技术学院为进行土一水一结构的界面问题的研究,于1998年建造了直径2.2m的鼓式离心机,并进行了相关问题的研究;加拿大皇后大学矿业工程系为研究同矿山有关的问题,建造了一台容量309t的离心机,该机的主要设备均为矿山问题研究专门设计,可以进行岩爆、冻土工程、尾矿坝等问题的研究;美国国家工程和环境实验室为进行环境问题研究建造了一台容量50或的离心机,该机的数据采集系统采用光纤传输,并配备了一系列设备使之可以进行诸如水文和生物岩土工程等与环境有关的研究工作。

此外,适应大型工程研究的需要,大型离心机的数量持续发展,如日本大林株式会社技术研究院于2000年建造了一台容量7009t的大型离心机,并配备有最大加速度50g的振动台,该机能在运转中自行调节20垂的小平衡配重。

离心机数量的增加和大型化、专业化的发展趋势,使世界上逐渐形成了数个专门的离心模型试验中心,并形成了各自的特色。

离心机容量,离心机容量(g·ton)=离心加速度(g)×模型重量(tone)。

常用(gt)或g·ton)表示,是衡量离心试验机能力的一个总体指标。

现阶段,国际土工离心机已得到很大的发展,特别是美、英、法等欧美国家以及日本等国,基本都已完成了离心机的研制和建设工作,离心机的容量和规模都达到空前的水平。

现在世界上土工离心机总计约120台,其中日本37台、美国20台、俄罗斯12台、英国6台,国外其它国家包括荷兰、法国、丹麦、意大利、德国等30多台。

表1-1给出国外主要离心机及其性能指标。

表1-1 国外主要离心机及其技术性能指标1.1.2国内发展状况20世纪50年代,中国岩土界在前苏联学术界的影响下开始对离心机在土工试验中的应用有所认识。

1957年,长江科学院提出建立一台大型的水利工程综合应用的离心机并进行了可行性研究,在苏联专家的协助下于1958年完成了整体设计,但最终未能实现。

南京水利科学研究院与华东水利学院率先开展了土工离心模型试验工程应用研究,并于1982年在国内首次进行了土工离心模型试验。

长江科学院从1984年开始着手土工离心模型试验设备的设计和研制,1985年开始应用于解决工程问题,并将试验结果、土力学的数值分析和现场的原型观测相结合,对工程问题进行分析。

中国水利水电科学研究院于1984年承担建造一台半径5m、容量400g·t,具有模拟地震功能的大型离心机。

之后,相继有长江科学院、河海大学、上海铁道学院(今同济大学沪西校区)逐步建立了自己的离心机并进行了大量的土工模型试验研究。

20世纪80年代,我国土工离心模型试验研究主要集中在南京水利科学研究院、长江科学院、中国水利水电科学研究院三家单位。

90年代,更多的科研设计单位和科研人员加入到土工离心模拟试验技术的研究和应用行列。

成都科技大学1989年研制出了离心机专用加水和排水设备,并成功应用于瀑布沟高土石坝的离心模拟试验;之后又研制出离心试验加荷设备、模型参数量测设备,成功地进行了多次桩基原型性能试验。

四川大学在前期科研工作基础上,对黄土路基的湿化特性、斜坡高路堤的稳定及变形和黄土强度特性进行了离心模型试验研究。

上海铁道学院于1988年建成L-30型土工离心机,以上海软黏土为主要研究对象,进行了大量的离心模型试验研究,如加筋土地基、软土地基上结构物的稳定性和变形、基坑侧向土压力、土工离心模拟试验的应变分析研究以及饱和黏土模型的拟合制作等。

20世纪90年代,土工离心模拟试验技术在中国得到广泛的推广应用,更多的科研设计单位加入到土工离心机模拟技术的研究和应用中,在新技术研究应用领域、基础理论研究等都得到不断拓展。

而且随着计算机在岩土工程中的迅速普遍及应用,土工离心模型试验技术也取得了长足进展。

应用领域也得到了进一步的扩大,不仅有一般的土工问题如边坡、地基、土压力、海洋工程、隧道工程,而且有渗流、地震、爆破和模拟大地构造等领域的内容。

模拟技术上,包括岩石边坡及治理工程中、类似混凝土面板堆石坝复合结构研究、结构-岩土相互作用、地下洞室的应力和变形稳定性研究、动力模型试验等。

长江科学院首次将离心模型试验技术应用于岩石边坡应力应变和稳定性以及边坡不连续面构造部位破坏机理,还做了土工织物加固地基的离心模型试验,验证地基在施工过程中的稳定性,并进行了加筋软基承载力的计算方法研究和验证。

中国水科院对软基处理进行了离心模型试验研究,系统分析了深厚软基采用碎石振冲置换后筑坝的变形性状,并通过不同振冲置换量对比分析,优化出经济合理的方案。

21世纪以来,离心模拟技术在岩土工程各领域得到普遍的认可及发展,土工离心机的数量及尺寸也不断增加,应用领域也不断扩大。

2001年,世界上最大、最先进的土工离心机之一在香港科技大学正式完工,研制出世界上第一台双向振动台,安装了先进的4轴向机械手,并配备了精确的数据采集和控制系统,先后在这台土工离心机上进行了船舶撞击桥墩、松散填土的潜在静态液化机理、浅表层松散填土边坡稳定性研究等。

除香港科技大学外,我国已建立的3套土工离心振动台(清华大学2001年、南京水利科学研究院2004年、同济大学2006年)均停留在一维水平。

目前,浙江大学和中国水利水电科学研究院的振动台正处于研制阶段。

中国水利水电科学研究院的振动台将可能成为我国首台可在水平和垂直方向同时振动的水平垂直2D振动台。

这标志着土工离心机已向动态二维或三维研究方向发展。

我国土工离心模拟实验技术就其应用类型而言大致有如下4类:(1)原型的模拟。

这是最常用的方面,用来预测和验证工程的工作状态。

尤其适用于地震和降雨导致边坡破坏,以及近海石油勘探中,风荷或浪涌作用下桩的特性研究。

很多场合,对工程结构作原位试验以验证其安全性是极为困难的。