风电场短期功率预测建模案例解析

- 格式:docx

- 大小:15.38 KB

- 文档页数:3

风电场建模和仿真研究一、本文概述随着全球能源结构的转型和可再生能源的大力发展,风电作为一种清洁、可再生的能源形式,在全球范围内得到了广泛的关注和应用。

风电场作为风电能源的主要载体,其运行效率、经济效益及安全性直接决定了风电产业的健康发展。

因此,对风电场进行精确建模与仿真研究,对于提升风电场的设计水平、优化运行策略、预测和评估风电场的性能具有重要的理论价值和现实意义。

本文旨在全面系统地探讨风电场的建模与仿真技术,通过对风电场各个组成部分的深入分析,构建一个真实反映风电场运行特性的仿真模型。

本文首先对风电场的基本原理和结构进行概述,介绍风电场的主要组成部分及其功能;接着,详细阐述风电场建模的关键技术,包括风力发电机组模型、风电场电气系统模型、风电场控制系统模型等;然后,介绍风电场仿真的基本流程和方法,包括数据收集、模型构建、仿真实验及结果分析等;结合具体案例,展示风电场建模与仿真技术在风电场设计、运行优化和性能评估中的应用。

通过本文的研究,希望能够为风电场的设计、运行和管理提供有益的参考和指导,推动风电产业的可持续发展。

二、风电场建模基础风电场建模是研究风电能转换、风电系统运行及风电场优化布局的重要手段。

建模的准确性直接关系到风电场运行的安全性和经济性。

风电场建模主要基于风电机组的运行特性、风电场的布局、地形地貌、气象条件以及电网接入方式等因素。

在风电场建模过程中,首先需要对风电机组进行单机建模。

这通常涉及风电机组的空气动力学特性、机械动力学特性、电气控制特性等方面的研究。

其中,空气动力学特性主要研究风轮对风能的捕获能力,机械动力学特性关注风电机组在风载荷作用下的动态响应,而电气控制特性则关注风电机组的能量转换和并网控制。

除了单机建模外,风电场建模还需要考虑风电场的整体布局。

风电场的布局直接影响到风能的分布、风电机组之间的相互干扰以及风电场的整体发电效率。

因此,在建模过程中,需要综合考虑地形地貌、风向风速分布、湍流强度等因素,以确保风电场布局的合理性。

风电场超短期风功率预测问题研究摘要:风电场的发电效果受风能的影响作用巨大,随着并网风电场装机容量不断增加,风力发电对电网调峰能力的不良作用日益突出。

风电场的超短期风功率预测研究是解决风电场发电稳定性的关键技术之一,以河北省某风电场为例,采用人工神经网络计算模型对超短期风功率进行预测,通过调整输入层数据对预测方法及预测的结果进行分析,结果表明,随着时间的增长,风电机组运行数据对超短期功率预测准确率影响降低,长时间的风电场超短期风预测功率准确率主要依赖数值天气预报准确率。

通过对风电场运行数据与超短期功率预测准确率的相关性分析,对提高风电场的运行效率,提高发电的效率有良好的应用意义,保证风电场运行的经济性。

关键词:风电场超短期风功率预测问题研究引言:根据国家风电信息管理中心发布的信息显示,我国风电累计并网容量达到世界第一,且长期处于首要位置,居高不下,随着我国风电行业的快速发展,风电场并网情况出现较大问题,由于风能的不稳定性与不可控性,使得风电场的运行过程中出现电压、频率不稳定等问题。

对风电场超短期风功率预测方法及预测结果进行分析,有助于提高电网运行的效率,增强电网运行的经济性。

自十九世纪来,欧洲就有系列国家开展风电场风功率预测技术研究,目前应用较为广泛的是丹麦与德国技术研究所联合开发的技术系统对风电场风功率的预测方法,下文就预测方法及预测结果进行具体分析。

一、预测方法目前应用较为广泛的预测方法为物理方法、统计方法和物理-统计结合方法。

物理方法主要是以中尺度数值天气预报为基础,通过降尺度的方法建立基于风电场的数值天气预报模型,从而将风速预测结果按风机功率曲线转换为功率预测结果,达到对风电场超短期风功率的预测。

统计方法为统计模型与数据计算的结合,利用非线性回归统计模型将历史运行数据演算出预测数据,通过对回归方程的迭代计算,使回归方程得到最优解,以此提高预测的准确程度。

物理-统计方法是基于数值天气预报的物理模型预测方法,具有良好的适用性,因此在风电场中得到广泛引用。

基于人工神经网络的风电功率短期预测系统基于人工神经网络的风电功率短期预测系统1. 引言随着环境保护和可再生能源的重要性不断增加,风力发电作为一种洁净的、可持续的能源形式,得到了广泛关注和应用。

然而,风力发电的波动性和不稳定性给电网的稳定性和安全性带来了挑战。

因此,风电功率的准确预测对于电网调度和运行具有重要意义。

人工神经网络(Artificial Neural Network,简称ANN)是一种模仿人脑神经系统的信息处理机制的计算模型,具有良好的非线性映射和适应性学习能力。

在短期风电功率预测中,ANN已被广泛应用,并取得了较好的预测效果。

本文将基于人工神经网络,构建一种风电功率短期预测系统,并对其进行详细介绍和分析。

2. 风电功率短期预测系统的结构风电功率短期预测系统主要包含数据采集、数据预处理、特征提取和风电功率预测四个模块。

其中,人工神经网络作为核心模块,负责实现对风电功率的预测。

2.1 数据采集风电功率的快速变化和高频率特点使得数据采集成为系统的基础。

通过安装在风机上的传感器,可以实时采集风速、风向、发电机转速等相关数据。

这些数据将作为神经网络的输入特征。

2.2 数据预处理由于采集到的风电数据包含噪声和异常值,需要进行数据清洗和预处理。

常用的方法包括数据插值、去除异常值、数据平滑等。

通过预处理,可以提高数据的质量和准确性,为后续的特征提取和预测建模提供可靠的数据基础。

2.3 特征提取特征提取是将原始数据转换为可供神经网络学习和建模的有效特征。

在风电功率预测中,常用的特征包括风速、风向、温度、湿度等。

特征提取的目标是找到与风电功率具有相关性的特征,以提高预测模型的准确度。

2.4 风电功率预测基于人工神经网络的风电功率预测采用监督学习的方法,将历史数据作为输入,建立预测模型,并利用该模型对未来的风电功率进行预测。

首先,根据历史数据构建训练集和测试集,然后使用神经网络进行训练和拟合,最后通过神经网络的输出得到风电功率的预测结果。

《风电场风电功率预测方法研究》篇一一、引言随着全球对可再生能源的日益重视和清洁能源需求的增加,风电作为一种绿色、可再生的能源,正逐渐成为能源结构中的重要组成部分。

然而,由于风能的间歇性和不确定性,风电场的风电功率预测成为了提高风电利用率和并网安全的关键问题。

本文旨在探讨风电场风电功率预测的方法及其应用。

二、风电功率预测的意义与重要性1. 优化电网调度:通过准确的预测风电功率,电力公司可以更有效地调度其他电源,减少备用容量的浪费,实现电力系统的优化运行。

2. 提高风电利用率:准确的预测有助于提高风电场的运行效率,减少因风力波动导致的弃风现象,从而最大化利用风能资源。

3. 降低运维成本:预测有助于提前发现并处理潜在的设备问题,降低因设备故障带来的损失。

三、风电功率预测的主要方法1. 物理模型法:基于风速、风向、大气压力等物理因素构建数学模型进行预测。

该方法考虑了风能的物理特性,但受限于气象数据的准确性和实时性。

2. 统计学习法:利用历史数据和统计方法进行预测。

包括时间序列分析、机器学习算法等。

该方法对历史数据要求较高,但在数据处理和模式识别方面有显著优势。

3. 混合预测法:结合物理模型法和统计学习法的优点,同时考虑风能的物理特性和历史数据信息,以提高预测的准确度。

四、具体应用方法及实例分析1. 时间序列分析法:该方法利用历史风电功率数据建立时间序列模型,通过分析时间序列的规律性来预测未来的风电功率。

例如,基于ARIMA模型的短期风电功率预测。

2. 机器学习算法:利用神经网络、支持向量机等机器学习算法进行预测。

如深度学习模型在风电功率预测中的应用,通过对大量历史数据进行训练,建立复杂的非线性关系模型,提高预测精度。

3. 混合模型应用:结合物理模型法和统计学习法的混合模型在风电功率预测中的应用。

例如,结合风速物理模型和神经网络算法的混合模型,既能考虑风能的物理特性,又能充分利用历史数据的规律性。

五、挑战与未来展望尽管现有的风电功率预测方法取得了一定的成果,但仍面临一些挑战:1. 数据质量问题:气象数据的准确性和实时性对预测结果有重要影响。

《风电场功率超短期预测算法优化研究》篇一一、引言随着全球对可再生能源的日益关注,风电作为清洁能源的代表,其发展势头迅猛。

然而,风电的间歇性和随机性给电网的稳定运行带来了挑战。

因此,对风电场功率进行超短期预测,成为提升风能利用效率和电网调度管理水平的关键。

本文针对风电场功率超短期预测算法的优化进行研究,以期提高预测精度和效率。

二、风电场功率预测研究现状目前,风电场功率预测主要依赖数值天气预报数据和风电机组自身的运行数据。

传统的预测方法包括物理方法、统计方法和组合方法等。

这些方法在一定的时间和空间尺度上取得了一定的预测效果,但仍然存在预测精度不高、对复杂气象条件适应性不强等问题。

三、超短期预测算法优化必要性超短期预测是指在较短的时间尺度内对风电场功率进行预测,通常为几分钟至几小时。

由于时间尺度的缩短,预测的精度和实时性要求更高。

因此,对超短期预测算法进行优化,提高预测精度和响应速度,对于提升风能利用效率和电网调度管理水平具有重要意义。

四、算法优化方法1. 数据预处理方法优化:通过数据清洗、特征提取和降维等技术,提高输入数据的准确性和可靠性,为算法提供高质量的数据支持。

2. 算法模型优化:引入先进的机器学习算法和人工智能技术,如深度学习、支持向量机等,建立更加精确的预测模型。

同时,结合风电机组的实际运行数据和气象数据,对模型进行训练和优化。

3. 模型融合技术:将多种预测方法进行融合,利用各自的优势互补,提高预测精度。

例如,可以将物理方法和统计方法进行融合,或者将不同时间尺度的预测结果进行融合。

4. 实时更新机制:建立实时更新机制,根据实时的气象数据和风电机组的运行状态,对预测模型进行实时调整和优化。

五、实验与分析本文采用某风电场的实际运行数据和气象数据,对优化的超短期预测算法进行实验验证。

实验结果表明,经过数据预处理和模型优化的算法,在超短期功率预测方面取得了显著的成效。

与传统的预测方法相比,新算法的预测精度和响应速度均有显著提高。

基于IPSO-BP神经网络的短期风电功率预测研究基于IPSO-BP神经网络的短期风电功率预测研究摘要:近年来,随着新能源的快速发展,风电已经成为可再生能源中的重要组成部分。

然而,由于风电资源的间歇性和不稳定性,准确预测短期风电功率成为提高电力系统安全稳定运行和经济性的重要研究方向之一。

本文基于IPSO-BP神经网络,对短期风电功率进行预测,并在实际运行数据集上进行了实验验证。

结果表明,IPSO-BP神经网络在短期风电功率预测中能够取得较高的预测准确性和稳定性。

1. 引言随着能源危机和环境问题的日益严重,新能源的开发和利用已成为全球关注的焦点。

作为可再生能源的重要代表之一,风电具有无污染、可再生、资源广泛等优势,逐渐在全球范围内得到了广泛应用和推广。

然而,由于风速和风向的变化性,风电的发电功率具有间歇性和不稳定性,给电力系统的安全稳定运行带来了挑战。

短期风电功率预测是解决风电发电功率不稳定性的关键环节之一。

准确预测风电功率可以帮助电力系统规划者和调度者进行合理调度和优化,以确保电力系统的安全稳定运行,并合理安排其他电力资源的调配。

因此,研究和开发有效的短期风电功率预测方法对风电行业具有重要意义。

2. 相关工作综述在过去的几十年中,短期风电功率预测的研究得到了广泛关注。

现有的预测方法主要包括基于统计学方法、基于时间序列方法、基于人工智能方法等。

基于统计学方法的预测方法主要通过建立风速和风电功率之间的数学模型来进行预测。

这些方法在一定程度上可以反映风电功率的规律,但对于复杂多变的实际情况预测效果较差。

基于时间序列方法的预测方法主要通过对历史数据进行分析和建模来预测未来的风电功率。

这些方法适用于数据包含较强的周期性和趋势性的情况,但对于非线性和非平稳的数据表现欠佳。

基于人工智能方法的预测方法由于其较强的非线性建模能力和自适应能力,逐渐成为短期风电功率预测的主要研究方法之一。

神经网络作为人工智能方法的重要组成部分,在风电功率预测中取得了良好的效果。

基于时空相关性的大规模风电功率短期预测方法研究共3篇基于时空相关性的大规模风电功率短期预测方法研究1基于时空相关性的大规模风电功率短期预测方法研究风能作为新兴可再生能源之一,在全球范围内得到了越来越多的关注和利用。

其中,风电发电作为风能的主要应用形式之一,已经成为各国推广的重点。

但是,由于风电发电的功率受到自然环境和复杂的机械运转等因素的影响,其输出功率存在较大的波动性和随机性,这给风电发电运行和储能带来了相应的挑战。

因此,开发准确的风电功率预测模型,对于优化风电发电的规划、控制及运行管理具有重要意义。

随着风电装机容量的不断扩大,大规模风电场的建设已经成为主流。

在此情况下,风电预测的准确性和精度更加重要。

传统的风电功率预测方法,普遍采用时间序列分析、人工神经网络和支持向量机等机器学习算法进行建模。

但这些方法大多只考虑了时间顺序的影响,而忽略了时空相关性因素,导致预测精度和准确性有限。

在此背景下,研究者开始逐步考虑时空相关性因素,发展了基于时空相关性的大规模风电功率短期预测方法。

其核心思想是将风电场内的不同风机、不同高度、不同位置的风速数据进行整合,建立时空相关的预测模型,提高预测效果。

具体来说,该方法首先采用最近邻居法对时空相关性进行建模。

然后将历史风速数据、气象数据以及风电场拓扑图数据结合起来,建立基于多变量自回归模型(MAR)的风功率预测模型。

在此基础上,引入基于小波分析的去噪算法和改进型皮尔逊Ⅴ分解算法,对原始数据进行分解和降噪,进一步提高预测精度。

最后,通过大规模仿真实验和各项指标的评价,证明该方法相比传统方法预测效果更好。

总的来说,基于时空相关性的大规模风电功率短期预测方法具有以下优势。

首先,有效考虑了空间变量对预测精度的影响,将不同风机、高度、位置的风速数据整合起来,建立时空相关的预测模型,预测效果更加准确。

其次,在数据预处理方面采用了去噪和降噪技术,可以有效提高预测精度。

最后,通过大规模仿真实验的评估,证明该方法的预测效果优于传统算法基于时空相关性的大规模风电功率短期预测方法是一种旨在提高预测精度和准确性的有效手段。

94科技资讯 SC I EN C E & TE C HN O LO G Y I NF O R MA T IO N动力与电气工程1 风电短期功率预测对短期功率预测可分为两种,一种是预测风速,然后依据风电机组或者风电场功率曲线获得风电场的功率输出;另一种是直接预测风电场的输出功率。

短期风电功率预测算法分析:短期预测中考虑到粗糙度、地形等因素,进行预测时采用物理方程的方法称为物理方法,依据历史数据统计,进行预测时,分析找出其内在规律的方法称为统计方法。

若同时采用两种方法称为综合方法。

(1)物理方法。

它以天气预报系统的预测数值结果为根据,获得风向、风速、气温、气压等数据。

采用计算流体力学法或者微观气象学理论,计算出风电机组轮毂高度的风向、风速、气温、气压等数据,然后以风电场的功率曲线为依据计算风电场的输出功率。

(2)统计方法。

不将风速变化的物理过程考虑在内,统计方法以历史统计数据为依据找出天气状况和风电场出力的关系,进而以实测数据和天气预报数值数据为依据预测风电场输出功率。

(3)综合方法。

组合模型基本原理采用以计算流体力学方法或者微观气象学理论为基础建立风电场的物理模型,预测风电场的输出功率。

建立风电功率预测系统的统计模型,以天气预报数值数据以及物理模型的输出作为输入,预测风电场输出功率。

组合模型的应用可使预测精度和模型的适用性得到有效提高。

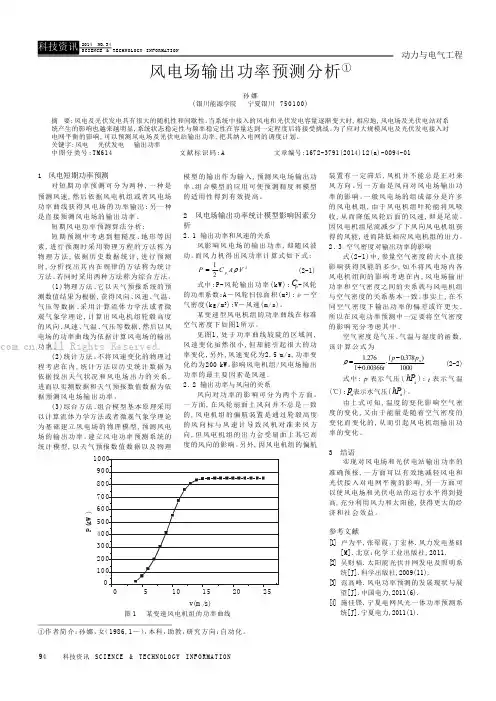

2 风电场输出功率统计模型影响因素分析2.1输出功率和风速的关系风影响风电场的输出功率,即随风波动。

而风力机得出风功率计算式如下式:312pP C A V (2-1)式中:P-风轮输出功率(kW); p C -风轮的功率系数;A-风轮扫掠面积(m 2);ρ-空气密度(kg/m 3);V-风速(m/s)。

某变速型风电机组的功率曲线在标准空气密度下如图1所示。

见图1,处于功率曲线较陡的区域间,风速变化虽然很小,但却能引起很大的功率变化,另外,风速变化为2.5m/s,功率变化约为200kW。

低温寒潮天气下的风电短期功率预测技术研究目录一、内容概览 (2)1.1 研究背景 (2)1.2 研究意义 (3)二、低温寒潮天气特点及其对风电场的影响分析 (5)2.1 低温寒潮天气特征 (6)2.2 寒潮天气对风电场的影响 (7)2.3 风电短期功率预测的重要性 (8)三、风电短期功率预测技术发展现状 (9)3.1 国内外技术发展概况 (10)3.2 存在的问题与挑战 (11)四、低温寒潮天气下的风电短期功率预测技术研究方法 (13)4.1 数据预处理方法 (14)4.2 预测模型构建 (15)4.3 验证与评估方法 (17)五、实证研究 (17)5.1 实验设计 (18)5.2 实验结果分析 (19)5.3 技术改进与应用前景 (20)六、结论与展望 (22)6.1 研究成果总结 (23)6.2 存在的不足与改进方向 (24)6.3 对未来研究的展望 (25)一、内容概览随着全球气候变化和能源需求的不断增长,风电作为一种清洁、可再生的能源形式,越来越受到各国政府和科研机构的关注。

风电的短期功率预测对于风电场的运行调度、电网稳定和电力市场等方面具有重要意义。

低温寒潮天气作为一种常见的自然气象现象,对其发电量的影响尤为显著。

研究低温寒潮天气下的风电短期功率预测技术具有重要的现实意义。

本研究旨在通过对低温寒潮天气条件下的风电场数据进行分析,建立一种有效的风电短期功率预测模型。

本文将对低温寒潮天气特点及其对风电发电量的影响进行梳理,为后续研究提供理论基础。

本文将介绍国内外关于风电短期功率预测的研究现状和发展趋势,以便为本研究提供参考和借鉴。

在此基础上,本文将采用多种气象数据(如温度、风速、风向等)作为输入特征,结合机器学习方法(如支持向量机、神经网络等)构建风电短期功率预测模型。

本文将通过实际风电场数据对所建模型进行验证和优化,以期为我国风电产业的发展提供有力支持。

1.1 研究背景随着全球能源结构的转变,可再生能源的发展与应用逐渐受到各国的重视。

基于最佳预测步长的超短期风电功率预测周永华;张国建;李科;郭彦飞;韦伟;王杰【摘要】Prediction on ultra-short-term wind power of wind power field was studied and a kind of prediction model for ultra-short-term wind power based on optimal predictive time length was proposed.In order to reduce prediction error caused by original input data of themodel,pretreatment for original data was conducted.By means of comparing and analyzing pre-diction model for ultra-short-term wind power based on different predictive time length,prediction result of ultra-short-term power was obtained.Root mean square error was used for selecting and determining optimal predictive time length of the model as well as building a prediction model for ultra-short-term wind power based on optimal predictive time length.On the basis of data of measured power and short-term predictive power from October to November in 2014 of some wind power field in Shaanxi region,modeling and verification was carried on and results verified effectiveness of this method.%研究了风电场超短期风电功率预测问题,提出一种基于最佳预测步长的超短期风电功率预测模型。

风电场风电功率短期预测技术摘要:风电功率预测是确保电网平衡风电波动,减少备用容量和经济运行的重要技术保障,减少系统的备用容量,降低电力系统运行成本,满足电力市场交易需要,为风力发电竞价上网提供有利条件。

本文基于对常见预测方法的研究和对风速数据的分析,并且针对目前存在的预测方法单一、预测精确度不高等问题,拟使用先进的智能化方法、多种方法综合以达到提高预测精度的目的。

关键词:风电功率预测方法matlab建模时间序列模型1.文献综述1.1 国内外风电功率预测现状国外从事风电功率研究工作起步较早,早在1990 年Landberg 就采用类似欧洲风图集的推理方法开发了一套预测系统[1],其主要思想是把数值天气预报提供的风速、风向通过一定的方法转换到风电机组轮毂高度的风速、风向,然后根据功率曲线得到风电场的出力,并根据风电场的效率进行修正。

这个系统采用了丹麦气象研究院的高精度有限区域模型(high resolution limited area model ,HIRLAM)作为数值天气预报的输入,丹麦里索国家实验室的WAsP 模型把风速、风向转换到轮毂高度的风速、风向;Risø的PARK 模型考虑尾流的影响。

1993—1999 年,这个模型分别用在丹麦东部、爱尔兰电力供应委员会和爱荷华州。

风电功率预测工具(wind power prediction tool,WPPT)由丹麦科技大学开发[2]。

1994 年以来,WPPT一直在丹麦西部电力系统运行,从1999 年开始WPPT 在丹麦东部电力系统运行。

最初这个系统将适应回归最小平方根法与指数遗忘算法相结合,给出了0.536 h 的预测结果。

Prediktor 是Risø开发的风电场功率预测系统,它尽可能使用物理模型。

大范围的空气流动数据是由数值天气预报系统高精度有限区域模型(high resolution limited area model,HIRLAM)提供的。

风电场功率预测模型的偏差与误差分析与处理风电场是一种利用风能转化为电能的发电设施,其输出的电能受到风速的影响。

准确预测风电场的功率是保障电网稳定运行和优化风电场运营的重要任务。

然而,由于风速的不确定性和时空变化的复杂性,功率预测模型存在着一定的偏差和误差。

本文将对风电场功率预测模型的偏差和误差进行分析与处理,探讨改进方法和优化策略。

首先,针对风电场功率预测模型的偏差问题,我们需要了解偏差的来源和影响因素。

风电场的功率受风速、风向、空气密度等多个因素的影响,而预测模型中往往只考虑了局部或特定因素的影响,导致了预测结果与实际功率存在一定的差距。

为了减小偏差,首先需要改进预测模型的建模方法。

传统的功率预测模型常使用统计学方法,如回归分析、时间序列分析等。

然而,这些方法往往只适用于特定的工作条件和场景,难以适应风电场功率的时空变化和不确定性。

因此,建议采用更加先进的机器学习方法,如人工神经网络、支持向量机、深度学习等,以提高模型的预测准确性和泛化能力。

其次,我们需要对预测模型的训练数据进行优化处理。

数据质量对预测模型的准确性至关重要。

在风电场场景中,风速数据的采集存在噪声、缺失和异常值等问题,这些问题可能会导致模型的偏差。

因此,建议对原始数据进行数据清洗和校正,去除异常值和噪声,并补充缺失数据。

此外,我们还可以考虑引入其他相关因素的信息来改善模型的准确性。

例如,可以将天气预报数据、风机运行状态数据、地理环境数据等纳入预测模型中,以提高对风电场功率的预测能力。

这样的综合模型可以更全面地考虑多个因素的综合影响,减小偏差。

除了偏差问题,误差是另一个需要重点关注和处理的方面。

误差是预测结果与实际值之间的差异,是模型预测的精度衡量指标。

误差的大小和分布对模型的性能和可靠性有重要影响。

针对风电场功率预测模型的误差问题,我们可以采用以下策略进行处理和优化。

首先,通过交叉验证和模型评估方法,对预测模型的性能进行全面评估。

风电场电力系统的建模与仿真分析近年来,随着对环境问题的不断关注和对可再生能源利用的不断扩大,风电场成为了可靠的电力供应来源之一。

风能资源丰富,利用成本低,而且不像化石能源一样有排放污染物的风险,因此越来越多的国家都开始在风力发电方面进行投资和研究。

然而,风电场的建设和运营却涉及到了很多技术问题。

其中,电力系统的建模与仿真分析便是其中重要的一环。

风力发电的本质是将风能转化为电能。

具体来说,通过风机叶轮的旋转,驱动发电机发电。

而风电场的电力系统则是将这些发电机产生的电能收集起来,并将其输送到消费者处进行使用。

因此,电力系统的建模与仿真分析就是通过对电力系统的各环节进行合理的建模,对电力系统进行仿真,根据仿真结果分析电力系统的性能、可靠性,并进行问题解决和优化改进的重要手段。

首先,电力系统的建模是非常重要的。

通常来说,建模是建立起整个电力系统的数学模型,用于分析和预测电力系统的行为和性能。

电力系统建模的目标是最大化系统效率和可靠性,并尽可能地降低成本。

同时,在电力系统建模中还应该考虑到电力系统的复杂性,包括供电系统、电流、电磁场、热场等多个因素。

因此,建立一个准确、全面的电力系统模型需要大量的经验和专业知识。

在建立电力系统模型之后,便可进行仿真分析。

仿真分析是指利用计算机程序进行电力系统的模拟,以检测电力系统的运行性能。

仿真分析通过对电力系统的各组件进行数值计算和预测,得出电力系统的行为和特性。

仿真分析可以与实际电力系统的数据进行对比,从而确定仿真程序的准确性和可靠性。

电力系统的仿真分析需要包括多个环节。

首先是电力系统的潮流分析,即分析系统中的电流、电压、功率等特性。

其次是电力系统的稳定性分析,即分析电力系统在各种负荷和故障情况下的稳定性。

再次是电力系统的短路分析,即分析系统中在各种故障下的短路情况,确定其所引起的影响。

最后是针对电力系统的控制和保护设计方案进行模拟和优化分析,以保证电力系统的安全运行。

风电场短期功率预测建模案例解析

2011-08-30 15:31:52 来源:中国风电产业网

1.引言

广州飒美旭能源科技有限公司作为“创建美丽新生活”的“新能源与能效技术与服务

解决方案供应商”,致力于发展新能源生产管理、控制、并网技术和服务,积极参与构建低碳环保能源体系,缔造绿色世界,创建美丽生活。

本文以2010年广州飒美旭能源科技有限公司签约的辽宁大唐国际风电有限责任公司下属的大唐昌图风电场风电功率预测系统项目,详述其风电场短期功率预测建模所采用的方法及思路,与读者共享。

该项目采用的“风电功率预测智能管理系统”是飒美旭依托自主知识产权开发成功的集电网侧和风电场侧于一体的风电功率预测系统。

系统集先进性、实用性、可靠性为一体,在实践中以其预测的高精确度及实用性获得用户的一致赞扬。

2. 风电场短期功率预测建模方法研究

飒美旭风电功率预测智能管理系统,以历史气象数据(数值天气预报数据NWP)和风电场历史功率数据为基础,同时考虑具体风力发电机组的功率特性、机组效率和设备运行情况,采用BP神经网络建模后,输出0-72小时的短期预测功率。

2.1BP神经网络模型方法的采用

人工智能的方法近年来在预测领域中应用较多,其中在电力行业又以人工神经网络的应用研究最为常见。

利用神经网络进行预测研究的基础是它具有强大的非线性拟和与映射能力,在函数逼近、模式识别和状态预报等方面有着独特的优势,同时具有一定的泛化能力。

BP

神经网络具有较强的非线性学习能力,是目前国际上风电功率预测领域广泛采用的一种比较成熟的方法。

神经网络神经网络的训练过程其实质是旨在模仿人脑的结构及功能,不断调整网络内部权值和系统的输入输出关系的过程。

在网络结构和算法确定以后名网络性能优良与否,很大程度上取决于训练样本的质量情况。

2.2输入样本数据的选取(样本集构造)

风力发电机的输出功率受风速的影响最大,因此风速是必须的输入变量,同时研究发现不同层高的风速对功率预测的结果均有影响,在此案例中我们选取的是风机轮毂附近的30m、50m、70m和90m4个层高的风速及风向数据,空气温度、湿度、大气压力等其他相关气象数据,以及对应的历史发电功率数据作为BP神经网络的输入样本集。

2.3样本数据的预处理(样本筛选)

输入样本的筛选过程包含原始数据收集、数据分析、变量选择及数据预处理;只有经过这些步骤后,才能对神经网络进行有效的学习训练。

训练样本质量直接影响网络应用效果。

在进行历史数据收资过程中,我们从风电场收集了历史一年的数据,在实际建模使用过程中,考虑到大风期和小风期的变化因素,我们考虑到以季度为单位建模显然更为科学,在实际使用过程中分别调用不同的模型。

在样本数据的筛选过程中,综合考虑了具体风力发电机组的功率特性、机组效率和设备运行情况以及外围环境干扰因素,筛除了初始样本数据中的奇异数据(不符合风电机组功率特性的NWP与功率P的对应关系数据组)。

2.4数据归一化处理

由于样本中存在不同单位类型的数据,各数据的变化范围也不相同,因此存在某些属性较大,某些属性较小的情况,这样并不利于后面的回归计算处理,因此需要在对样本集操作前进行数据归一化处理,将各数据同意到统一的区间里。

因此在BP神经网络的应用中,对控制的输入输出应当按照归一化的方法对输入输出进行调节;否则,模型是无法正确工作的。

2.5回归计算(模型训练)

利用Matlab工具进行BP神经网络建模,通过数次对网络结构、初始值的增删、学习速率的调整以及期望误差的更改,不断提高训练结果的精度,在达到满意度范围内训练结束。

2.6预测结果修正

考虑到地形地貌等特异性,通过BP神经网络方法建模后得到的预测功率的输出还要进行一次修正后才能真正作为风电功率预测的输出结果展现在软件中。

此修正程序作为预测软件的一部分嵌在系统内。

3. 实际案例结果

大唐国际的两个风电场经过半年多的稳定运行,每月月均方根误差均不超过20%,在辽宁风电调度端的考核中一直名列前茅,获得了用户的极大认可及满意。

下图为任意选取的昌图风电场历史一周的预测曲线与实际功率曲线对比图(其中在3

月12日凌晨及3月13日有调度限电)。