微信朋友圈使用行为中的自我表露研究

- 格式:pdf

- 大小:510.19 KB

- 文档页数:10

老师与幼儿沟通文案范文(8篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如工作总结、工作计划、合同协议、条据文书、策划方案、句子大全、作文大全、诗词歌赋、教案资料、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, doctrinal documents, planning plans, complete sentences, complete compositions, poems, songs, teaching materials, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!老师与幼儿沟通文案范文(8篇)老师与幼儿沟通文案范文第一篇转眼间,一个学期的教学任务就要过去了,对我个人来说可谓是暂时松了一口气。

媒介与文化研究MEIJIE YU WENHUA YANJIU- 89 -[作者简介]李开元(1998—),男,河北廊坊人,河北师范大学新闻传播学院硕士研究生。

网络趣缘社区的故事生成与传播研究—以豆瓣小组“只爱听故事”为例◎李开元[摘要]社区是人类社会的重要组成部分,早在传统农业时代就已经存在。

随着互联网的兴起和发展,在豆瓣、虎扑等网络论坛中人们因具有共同兴趣和爱好而联结形成趣缘社区。

文章阐述网络趣缘社区与故事的生成逻辑,以豆瓣小组“只爱听故事”为研究对象,通过分析豆瓣小组“只爱听故事”的故事主体、故事主题、故事篇幅以及故事情绪四个方面的故事生成特征,探究网络趣缘社区的故事生成与传播运行机制。

[关键词]趣缘社区;故事;豆瓣小组一、网络趣缘社区与故事的生成逻辑社区是人类社会的重要组成部分,早在传统农业时代就已经存在,有以城市、村庄而形成的地缘社区,以伦理关系而形成的血缘社区,以社会联系而形成的共同体社区等。

相比地缘社区、血缘社区、共同体社区等,经由趣缘关系联结而形成的社会群体并非主流,如现实社会中的俱乐部、社团等,这种群体关系建立在共同的兴趣爱好、话语体系和价值规范上,并形成趣缘社区,具有小众化和零散化的特征,且长期存在于人类社会。

随着互联网的兴起和发展,以Web2.0为核心的数字技术实现人与人的连接,人们的社会关系不再受时空的限制,并具有开放性、平等性和文化共享性的特质。

传统的社会群体也逐渐在网络空间中得到延伸,并联结形成具有共同兴趣爱好、话语体系和价值规范的网络趣缘社区,使社区中的个体产生基于趣缘心理的参与感和归属感。

任何一种社群关系的确立都伴随着身份认同的问题[1]。

同样,网络趣缘社区可以被视为建立在现实基础上的精神共同体,是人们的精神家园。

其中以豆瓣、虎扑等网络论坛为代表形成的网络趣缘社区,为游离的个体提供了寻找同类、建立关系、主动交往的空间,并在个体之间的交流与互动中呈现精彩纷呈的亚文化特征。

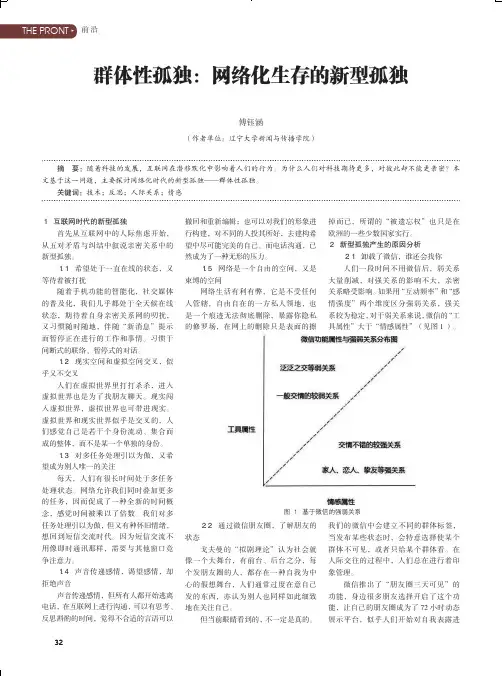

图1 基于微信的强弱关系

通过微信朋友圈,了解朋友的

戈夫曼的“拟剧理论”认为社会就像一个大舞台,有前台、后台之分,每个发朋友圈的人,都存在一种自我为中心的假想舞台,人们通常过度在意自己发的东西,亦认为别人也同样如此细致地在关注自己。

但当前眼睛看到的,不一定是真的。

我们的微信中会建立不同的群体标签,当发布某些状态时,会特意选择使某个群体不可见,或者只给某个群体看。

在人际交往的过程中,人们总在进行着印象管理。

微信推出了“朋友圈三天可见”的功能,身边很多朋友选择开启了这个功能,让自己的朋友圈成为了

展示平台,似乎人们开始对自我表露进。

MEDIA OBSERVER 媒体观察无论处于哪种时代,人们总倾向于根据社会场景恰当地展现自己,根据对所处场景判断可进行自我表露抑或是按照对方希望的模样进行表演。

在进入新媒体时代之前,面对面交流是最为常见的信息传播方式,在这种交流渠道下,人们的“社会化表演”所处的环境是直观可见的,所接触的观众是可确定的,人们可根据观众与自己联系的强弱性和场景的正式程度选择表演。

正如英国诗人约翰·多恩(John Donne)所写:没有人是一座孤岛,可以自全。

在社会生活中,人们会主动或被动地顺从不同场景下的社交规范,根据不同的社会场景扮演不同的社会角色,从而完成在他人面前恰当的自我呈现。

新媒体时代,网络社交场景的时空界限变得模糊,观众、环境、时间、空间等因素的不确定性和不可控性带来场景消解现象,面对消解的场景人们需要重新审视自己的行为是否恰当。

截屏社交便是一个典型。

1 相关概念分析1.1 场景消解1985年,约书亚·梅罗维茨(Joshua Meyro-witz)结合麦克卢汉的媒介技术决定论和戈夫曼的拟剧理论,在其著作《消失的地域:电子媒介对社会行为的影响》中指出,电子媒介影响社会行为的机制是:角色表演的社会舞台进行了重新组合,并由此带来了人们对“恰当行为”观念的改变[1]。

2002年,丹娜·博伊德(Danah Boyd)在其硕士论文中提出“场景消解”(又叫“语境消解”)的概念,用以代指给用户带来“矛盾、不确切、误导性语境线索”的数字社交语境,简单来说,就是在社交环境中,当原本相互隔离的场景消解时,当事人需要重新评估什么是恰当的自我呈现方式[2]。

语境线索包括人、时间和空间三要素,是用户进行自我呈现与情境定义的基础与素材[3]。

1.2 截屏技术“截屏技术”简称“截屏”,是一种截取图片或文字的途径,也是一种新媒体运用技术,通过这种技术可以从手机、电脑、平板等设备屏幕截取下自己感兴趣的内容进行保存或传播。

微信朋友圈“仅三天可见”用户特征及心理因素分析邓驰韵长江大学摘要:近年来,社交媒体广泛受到人们的喜爱,越来越多的人设置微信朋友圈可见范围为“仅三天可见”,基于此种现象,本文对用户特征其心理因素进行了深度的探究和分析。

关键词:微信朋友圈;三天可见;心理因素一、引言据有关数据显示,2019年首季微信及WeChat的合并月活跃账户数达11.12亿,同比增长6.9%。

微信动态设置中开设的可见范围为“仅三天可见”的功能自刚公布就引起了广大群众的关注,据统计,在使用微信的用户中,将朋友圈设置为“仅三天可见”的已突破1亿。

现代社会不断发展的同时,用户通过动态权限设置的“仅三天可见”是一把双刃剑,在一定程度上影响了个人的社交生活。

二、“仅三天可见”用户特征分析(一)性别特征本次调查的样本量总计525个,其中使用微信朋友圈“仅三天可见”功能的有58个,约占样本总量的11.0%,其中女性35个,男性23个。

可见,在微信朋友圈可见范围的选择中,女性更容易比男性选择“仅三天可见”。

(二)年龄阶段特征在使用微信朋友圈“仅三天可见”功能的群体中,20岁以下的占4个,20~30岁的占42个,30~40岁的占6个,40岁以上的占6个。

可见,在微信朋友圈可见范围的选择中,20~30岁占比最多,即90后是主要的一部分。

三、“仅三天可见”人群心理因素分析“仅三天可见”这个功能存在即说明在现实生活中有需要,并且有其发生发展的规律。

通过对设置朋友圈“仅三天可见”的人群心理因素的研究,笔者归纳总结出以下原因:(一)自我呈现的私密性库利认为,自我呈现是人类的本能性情感之一。

[1]微信朋友圈是用户自我呈现的平台,如今信息化的时代,人们活跃在各大社交媒体中,隐私问题成为一个极敏感且严肃的问题。

“仅三天可见”功能出现在公众的视野后,无疑成为了防止个人隐私泄漏的最佳选择。

在本次调查中设置该功能的群体里,出于此种原因的约占比43.10%。

“仅三天可见”类似于一条封锁线,对自己过往的朋友圈起到很好的保护作用,别人看不见三个月前的动态,而自己可以随时浏览,使用者获得了一定程度的安全感,也没有让其好友产生不必要的误会。

2022-2023年一站到底知识竞赛习题卷(含答案)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.王某以暴力手段阻碍国家机关工作人员依法执行任务,且将其打成重伤,对王某应以____处理A.故意杀人罪B.妨害公务罪C.故意伤害罪D.故意伤害罪和妨害公务罪2.泥石流发生时正确的逃生措施是()。

A.躲到大石头后B.顺着泥石流下泻方向逃生C.爬到树上D.垂直泥石流下泻方向往两侧高地逃生3.某高校在校学生谭某为了让自己的帖子赢取更多的点击率,竟然在网上发了62篇色情文章,这些文章的点击率高达2万多次。

他的行为是()。

A.违法行为B.违纪行为C.道德问题D.正常行为4.李某在网站上发现一则招聘广告,招聘方称待遇优厚,前提是应聘人员必须提交一份产品营销方案。

李某在潜心研究后提交了方案。

一个月后,李某发现他的方案被招聘方使用。

下列说法正确的是____。

A.通行做法B.骗取求职者的智力成果C.招聘方式符合相关法规D.应聘者必须满足公司招聘的要求5.以下药品中,可以与水直接接触的是()。

A.金属钠、钾B.电石C.白磷D.金属氢化物6.心理障碍几乎人人都可能遇到,如失恋、落榜、人际关系冲突造成的情绪波动、失调,一段时期内不良心境造成的兴趣减退、生活规律紊乱甚至行为异常、性格偏离等等。

以下说法正确的是____。

A.我们只要正确面对完全可以调适好B.对于心理障碍大学生自己无能为力C.这是避免不了的,也是没有办法的D.心理障碍对于学生来说自然会好的7.校园交通事故的原因不包括()。

A.注意力不集中,缺乏安全意识B.在道路上玩耍,忽视来往车辆C.骑行速度过快,埋下安全隐患D.严格按照交通标识通行8.下列有关焦虑症和焦虑情绪说法不正确的是()。

A.焦虑症和焦虑情绪是一样的B.焦虑症持续时间长C.焦虑症伴有头晕,心悸,出汗,胸闷等多种躯体症状D.焦虑症通常表现为无明确客观对象的紧张担心,坐立不安9.在遭遇____时,可以行使“无限防卫权”。

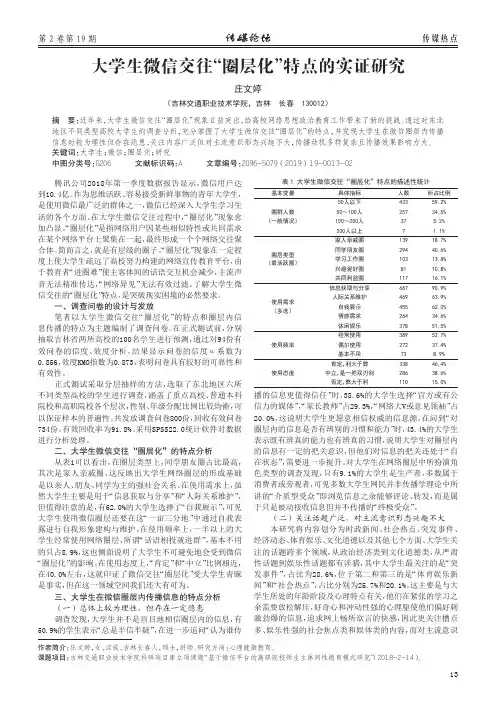

13 第2卷第19期传媒热点腾讯公司2018年第一季度数据报告显示,微信用户达到10.4亿。

作为思维活跃、容易接受新鲜事物的青年大学生,是使用微信最广泛的群体之一,微信已经深入大学生学习生活的各个方面。

在大学生微信交往过程中,“圈层化”现象愈加凸显。

“圈层化”是指网络用户因某些相似特性或共同需求在某个网络平台上聚集在一起,最终形成一个个网络交往聚合体。

简而言之,就是有层级的圈子。

“圈层化”现象在一定程度上使大学生疏远了高校努力构建的网络宣传教育平台,由于教育者“进圈难”使主客体间的话语交互机会减少,主流声音无法精准传达,“网络异见”无法有效过滤。

了解大学生微信交往的“圈层化”特点,是突破现实困境的必然要求。

一、调查问卷的设计与发放笔者以大学生微信交往“圈层化”的特点和圈层内信息传播的特点为主题编制了调查问卷。

在正式测试前,分别抽取吉林省两所高校的100名学生进行预测,通过对94份有效问卷的信度、效度分析,结果显示问卷的信度α系数为0.856,效度KMO指数为0.873,表明问卷具有较好的可靠性和有效性。

正式测试采取分层抽样的方法,选取了东北地区六所不同类型高校的学生进行调查,涵盖了重点高校、普通本科院校和高职院校各个层次,性别、年级分配比例比较均衡,可以保证样本的普遍性。

共发放调查问卷800份,回收有效问卷734份,有效回收率为91.8%。

采用SPSS22.0统计软件对数据进行分析处理。

二、大学生微信交往“圈层化”的特点分析从表1可以看出,在圈层类型上,同学朋友圈占比最高,其次是家人亲戚圈,这反映出大学生网络圈层的形成基础是以亲人、朋友、同学为主的强社会关系。

在使用需求上,虽然大学生主要是用于“信息获取与分享”和“人际关系维护”,但值得注意的是,有62.0%的大学生选择了“自我展示”,可见大学生使用微信圈层还要在这“一亩三分地”中通过自我表露进行自我形象建构与维护。

在使用频率上,一半以上的大学生经常使用网络圈层,所谓“话语相投就进群”,基本不用的只占8.9%,这也侧面说明了大学生不可避免地会受到微信“圈层化”的影响。

随着“葛优躺”表情包在网络空间的广泛传播,“丧文化”在青年群体中开始流行起来。

无论是在网络空间还是在现实生活中,都存在着“丧文化”现象,“丧文化”不仅能够影响青年本身,而且也能够影响到他们身边的人,它的出现和发展在一定程度上反映了青年群体的真实情感。

开展“丧文化”研究,对于培育积极向上的青年社会心态具有重要的意义。

一、“丧文化”现象流行的心理动因1.情绪宣泄我们每天都体验着各种各样的情绪,但是当负面情绪长期得不到合理宣泄时,就会引起心理问题。

当今社会的竞争日趋激烈,青年群体的压力不断增大,产生的负面情绪也随之增多,当青年群体受到不良情绪的困扰时,需要及时通过一些渠道进行排解,而“丧文化”的出现恰好满足了青年群体进行情绪宣泄的需要。

“丧文化”中透露着一些无奈、颓丧等负面情绪,青年容易对此产生共鸣,会在朋友圈发一些很“丧”的内容,他们试图通过一种调侃的自我暴露方式释放自己内心的不愉悦和压力,从而去排解自身的消极情绪[1]。

2.寻求社会支持拥有良好的社会支持能够帮助个体更好地应对社会中的各种挑战,处于社会大环境中的个体需要得到一定的社会支持来维持良好的生活状态。

拟剧理论认为“人就像是舞台上的演员,要努力地展示自己,以各种各样的方式在他人心目中塑造自己的形象”,青年群体传播“丧文化”也是为了塑造自己需要的形象,从而获得他人的理解与支持。

在社会交往过程中,人们通过“恳切示弱”的话语更容易获得社会支持,而年轻人在朋友圈传播“丧文化”正是一种“恳切示弱”的自我呈现方式,他们试图通过展现自己脆弱、痛苦和无奈的一面来得到他人的同情和社会的支持[2]。

3.从众心理对个体而言,和社会主导倾向保持一致,有利于自身更好地适应社会生活。

当代青年群体身处各种困境,并且面对着越来越多的压力,他们常常变得很无奈,而“丧文化”的流行对他们产生了深深的影响,他们跟随潮流,通过“丧文化”来描述自己的现实境遇。

个体在现实生活中受到一些不利情境的影响,会发表一些具有“丧意味”的内容,群体中的他人能够体会并接收这些内容所呈现的自我嘲讽,他们接收“丧”,进而传播“丧”,使“丧文化”不断蔓延与发展[3]。

社交媒体使用对大学生消费文化的 影响:一个序列中介模型蒲信竹(北方工业大学文法学院北京100144 )本文微信网*版摘要:为探讨社交媒体使用对大学生消费文化的影响及 其作用机制,本研究通过上行社会比较和自我表露,构建了社 交媒体使用影响大学生消费文化的序列中介模型,并对713名大学生进行问卷调查。

研究结果显示:1.社交媒体使用强度、大学生消费文化、上行社会比较及自我表露之间相关显著;2.社交媒体使用正向预测大学生消费文化,上行社会比较和自 我表露在二者关系中起到多重中介作用;3.该中介作用包含三 条路径:上行社会比较的部分中介作用、自我表露的部分中介 作用、以及上行社会比较和自我表露的序列中介作用。

本研究 为正确引导大学生消费文化提供了一个新视角。

关键词:社交媒体使用 消费文化 上行社会比较自我表露随着移动终端的普及和互联网技术的成熟,社交媒体作 为一种基础性的信息工具逐渐嵌入人们日常工作、生活娱乐 和社会交往的各个方面,而年轻群体对社交媒体尤为热衷。

据GWI研究报告显示,16至24岁人群每天花在社交媒体上 的时间最长,达到日均近三小时ni。

这其中,大学生用户作为 社交媒体高使用率、高黏性的主力军,更是将微博、微信当 成传播信息、维护关系、情感表达和自我呈现的主要平台。

社交媒体使用对大学生群体的影响也引起了国内外学者的广 泛关注。

已有研究显示,大学生的主观幸福感121、社会资本131及文化认同141均会受到社交媒体的影响。

与此同时,当代西 方消费主义的入侵、大众媒体对消费欲望的开发,使得人们 的消费观念和结构都发生了翻天覆地的变化,大学生群体的 消费文化也呈现出不同以往的新特征。

那么,对于心智尚未 完全成熟、价值观念极易受到影响的大学生群体来说,社交 媒体的使用行为是否会对其消费文化产生影响?对此,本研 究针对在校大学生群体展开了网络问卷调查,尝试探讨社交 媒体使用与大学生消费文化的关系及作用机制。

Advances in Psychology 心理学进展, 2020, 10(3), 303-309 Published Online March 2020 in Hans. http://www.hanspub.org/journal/ap https://doi.org/10.12677/ap.2020.103039

文章引用: 张尚贤, 支愧云, 黄惠珍(2020). 朋友圈为何设置三天可见? 心理学进展, 10(3), 303-309. DOI: 10.12677/ap.2020.103039

Why Is the WeChat Moments Set to Be Visible for Three Days?

—The Antecedent and Consequences of Ephemeral Content Sharing Shangxian Zhang, Kuiyun Zhi, Huizhen Huang School of Public Affairs, Chongqing University, Chongqing

Received: Feb. 12th, 2020; accepted: Mar. 10th, 2020; published: Mar. 19th, 2020

Abstract According to the definition of short-lived content abroad and the characteristics of the three-day circle of friends, this article defines sharing ephemeral content as social media users posting in-formation such as text, pictures and videos on social networking sites, and setting this information to display in a short time. From the perspective of psychology, this paper reviews the related re-search on sharing ephemeral content at home and abroad, and finds that factors affecting user sharing ephemeral content include cognitive assessment, online interpersonal trust, emotional arousal, and personality. Sharing ephemeral content will have an impact on users' emotional va-lence, online social support, and friendship quality. We propose several directions for future re-search, including the dimensions of sharing ephemeral content, questionnaires, impact on users and audiences by intensity and content of sharing ephemeral content.

福建省晋江市安海片区2022-2023学年七年级下学期期中语文试题学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、基础知识综合1.下面是一位同学拟写的活动前言,请阅读下面文段,完成小题。

树高千尺有根,水流万里有源。

“大道之行,天下为公”“天下之本在国,国之本在家,家之本在身”“天下兴亡,匹夫有责”……通过这些箴言中的家国情怀,让中华五千年文明根深蒂固。

岁月长河激荡民族精神,百年沧桑砥砺家国情怀。

正因为有着浓郁的家国情怀,闻一多【甲】斥特务,气冲斗① (A.dǒu B.dòu)牛震华天;邓稼先隐姓埋名扎戈壁,鞠躬尽cuì② (A.瘁B.粹)显国威;边防官兵热血青春铸界碑,军魂英魄写忠诚;闽宁干群携手【乙】小康梦,接力同迎盛世春……________,________;________,________。

从历史到现实,这份家国情怀始终激励着人们勇毅前行,让中华民族生生不息。

(1)为①处加点字选择正确的读音,为②处选择正确的汉字。

(只填序号)①处___________ ②处____________(2)从括号内选择符合语境的词语分别填入甲、乙处。

(只填序号)【甲】___________(A.慷慨淋漓B.淋漓尽致)【乙】___________(A.共建B.共圆)(3)文中画横线的句子有语病,请写出修改正确后的句子。

(4)把以下四句话分别填入文中四处横线上,排序合理的一项是()①家国情怀闪耀生辉②仰望历史的天空③家国情怀绵延不绝④跨越时间的长河A.②③①④ B.②①④③ C.④①③② D.④③①②二、句子默写2.根据语境,补写出古代诗文名句。

仰望历史的天空,家国情怀熠熠生辉;跨越时间的长河,家国情怀绵绵不断。

家,是一缕散不去的乡愁。

王湾借“归雁”捎去对亲人的思念,“(1)____________,归雁洛阳边”;夕阳渐落,漂泊在外的马致远思乡情切,“夕阳西下,(2)__________”;木兰凯旋却只想早日驰骋归乡,“可汗问所欲,木兰不用尚书郎,(3)_______________,(4)__________”;岑参远赴边塞,无限思念尽在“传语”之中,“(5)______________,(6)______________”。

互联网Internet48微信中的心理学秘密微信是如何满足用户心理需求的?对不同类型的人所起到的作用都是正面的吗?微信的使用和幸福的获得有怎样的关系?从心理学的角度去分析这些问题,或许能够帮助我们更好地认识微信。

■ 云晴 | 文IT 时评微信产品功能模块对用户心理需求的满足弗洛伊德的三我人格结构理论是这样表述的:人格原型结构分为“本我”、“自我”和“超我”三个层次。

本我是原始的与生俱来的潜意识部分,蕴藏人性中接近兽性的本能性冲动;自我代表的是理性和机智,由外部世界经验得来;超我则由社会规范、伦理道德、价值观念等演化而生,它的形成是人被社会化了的结果。

一般来说,人们心中的“本我”和“超我”几乎是对立的,而“自我”则根据现实规则去化解“本我”和“超我”之间的矛盾。

这也就造成了“本我”一直被“自我”和“超我”所压抑,例如人们总是不愿意承认自己有不被社会所容纳的不良想法和需求等。

在微信的功能中,朋友圈的功能比较适用于满足超我的人格心理要求。

因为在这里,人们更趋向于表达出符合社会共同规范、伦理道德、价值观念的形象,譬如理智、富于同情心、博学等——这些社会认同的价值取向。

其风险在于可能会戴上“人格面具”,按照外界的意愿行事,隐藏自身真实的想法。

在微信朋友圈的信息中,我们会发现许多人透过这些信息呈现出来的形象与我们对他的认知可能会有一定差别。

那是因为朋友圈中组成人员的多样性。

荣格认为:人格就是一个人所使用过的所有面具的总和。

人在不同的场合使用不同的面具,而且无时无刻不戴着面具。

“每个人都有不同的人格面具,个人按照他认为别人希望他那样去做的方式行事。

”在朋友圈中,同学、同事,还有的可能是半熟不熟的“朋友”,因此使用者会展现出数张不同的人格面具。

这就是我们发现朋友圈中的那个“人”似乎和我们平常认识的那个“人”有些不同的原因。

在每个朋友圈中,使用者都是以一个人格面具出现,他的行为与在这个特定群体中的形象会较为一致。