建筑结构详解

- 格式:pdf

- 大小:73.72 MB

- 文档页数:128

中国古建筑的木结构结构详解中国古建筑的木结构结构主要由梁、柱、枋、榫卯等构件组成。

木梁是悬在柱上的木制水平构件,承担着屋顶和地板等重量。

木柱是垂直支撑梁和屋顶的主要构件。

木梁和木柱之间通过枋连接,使结构更加稳固。

榫卯则是木构件之间的连接方式,采用榫头榫眼的结构,使得构件能够牢固地连接在一起。

中国古建筑的木结构结构采用了木制榫卯结构,这也是中国建筑史上最具特色的一种结构形式。

榫卯结构有着很高的可塑性,可以实现各种不同形式的建筑结构,例如大型木构建筑和小型的木构家居。

同时,榫卯结构还能够有效地分担负荷,提高建筑的稳定性和耐久性。

榫卯结构的特点是连接牢固、拆卸方便、结构简洁。

榫头和榫眼的设计非常巧妙,形状和尺寸经过精确计算和实践总结,使得构件可以牢固地连接在一起,即使在地震等自然灾害中也能够保持稳定。

同时,榫头和榫眼的设计也考虑了拆卸的需求,使得在需要维修或更换部分构件时能够方便地进行拆卸和重建。

除了榫卯结构,中国古建筑的木结构结构还采用了其他一些特殊的设计和加固方式。

例如,通过使用斗栱、斗拱和斗额等构件,可以增强建筑的稳定性和抗震性能。

斗栱是木结构的桁梁,用于支撑梁的两端,增强梁的承载能力。

斗拱是一种将梁和柱连接在一起的结构,通过斗拱的作用可以有效地增加建筑的稳定性。

斗额则是悬挑在屋檐下部的构件,不仅起到装饰作用,还可以加固屋顶的结构。

此外,中国古建筑的木结构结构还注重平衡和对称的原则。

例如,在建筑的平面布局中,常常采用对称的设计,使得建筑在外观上显得平衡和谐。

在建筑的结构上,也常常采用悬挑的设计,使得梁和柱之间的力能够平衡,提高建筑的稳定性。

总体而言,中国古建筑的木结构结构是一种巧妙而复杂的设计,表现出中国古代人民的智慧和建筑技术水平。

这种结构形式通过采用榫卯连接和其他特殊的设计和加固方式,使得建筑能够保持稳定和坚固,并且具有很高的可塑性和适应性。

不仅如此,木结构结构还体现出中国古代人民对平衡、对称和美的追求,为中国古建筑增添了独特的魅力。

古代建筑飞檐榫卯结构详解古代建筑飞檐榫卯结构是中国古代建筑中的一种重要特征,它体现了中国古代建筑工艺的精湛和智慧。

飞檐榫卯结构是指在建筑物屋檐部分采用榫卯连接的方式,使屋檐向外伸出形成悬挑,以达到保护建筑物和装饰的目的。

飞檐榫卯结构的形式多种多样,常见的有斗拱式、悬山式、斗拱悬山式、脊望式等。

斗拱式飞檐榫卯结构是最常见的一种形式,它由一系列的榫卯构件组成,通过榫卯的衔接使屋檐形成悬挑。

悬山式飞檐榫卯结构则多用于庙宇和宫殿等建筑中,它由一系列的悬山石构件组成,形成层层迭起的悬挑效果。

斗拱悬山式飞檐榫卯结构则是将斗拱式和悬山式结合起来,形成更为复杂的屋檐形式。

脊望式飞檐榫卯结构常见于古代园林建筑中,通过脊檐的设置,使屋檐更加宽阔。

飞檐榫卯结构的设计和施工需要高超的木工技艺和精密的测量,其中最关键的是榫卯的制作和连接。

榫卯是一种传统的中国木工连接方式,它通过将一块木料上的凸出部分(榫)与另一块木料上的凹陷部分(卯)相互嵌入,使两块木料连接在一起。

榫卯连接具有结构简单、牢固可靠的特点,可以有效地防止建筑物在风雨中的倾斜和摇晃。

飞檐榫卯结构不仅具有实用功能,还具有装饰效果。

在古代建筑中,飞檐榫卯结构常常被用来装饰屋檐部分,通过不同形状和雕刻的榫卯构件,使建筑物更加美观大气。

榫卯构件的形状和雕刻纹样多种多样,常见的有龙形、凤形、花卉等。

这些雕刻精美的榫卯构件不仅展示了古代木工的艺术水平,也丰富了建筑物的文化内涵。

飞檐榫卯结构在中国古代建筑中得到了广泛的应用,不仅在宫殿、庙宇等宏伟建筑中可以见到,而且在民居、园林等各种建筑类型中也有所体现。

飞檐榫卯结构的应用使建筑物更加稳固耐用,同时也增添了建筑物的艺术价值。

飞檐榫卯结构是中国古代建筑中一种独特的结构形式,通过榫卯的连接,使屋檐形成悬挑,起到保护和装饰的作用。

飞檐榫卯结构不仅具有实用功能,还展示了古代木工的技艺和艺术水平。

它在中国古代建筑中的广泛应用,使建筑物更加稳固耐用,也为建筑物增添了独特的韵味和文化内涵。

古建筑木结构构件详解首先是柱。

古建筑中的柱是承受上部结构荷载的主要构件,通常采用石柱、木柱或砖石柱。

木柱具有轻便、加工方便、吸震和保温的特点。

柱体通常用直径较大的木材制成,有的经过削磨处理,表面光滑,有的则经过雕刻,挂着彩绘等装饰,以增加建筑的美感。

梁是横向支撑结构的主要构件,用来承受上部结构的荷载,使之传递到柱子上。

梁一般由木材制成,形状有方形、圆形等。

梁的两端通常通过插榫的方式与柱子连接,以增加其承载力。

梁可以根据需要分为水平梁、斜梁、竖梁等,具有灵活性和可调性,能够适应不同的建筑结构需要。

桁架是一种由多个木材构件组成的支撑结构,用于支撑和稳定屋顶和天花板等上部结构。

桁架通常采用木制构件,由多个相互连接的梁和柱组成。

桁架能够分担梁柱的荷载,使建筑物更加稳固。

桁架的形式和结构多样,可以根据不同的建筑设计需要进行调整。

楹柱是古建筑中的一种特殊形式的柱子,通常用于作为门户入口的柱子,具有装饰和象征性的意义。

楹柱一般由巨大的木材制成,形状粗壮,高大。

楹柱上通常雕刻着花鸟、神话故事等图案,具有很高的艺术价值。

楹柱在建筑中起到了装饰和象征的作用,使建筑更加庄重和美观。

檩椽是古建筑中连接梁和柱的重要构件,用来支撑梁和屋顶等上部结构。

檩椽一般由木材制成,形状扁平,有的经过雕刻处理,具有装饰性。

檩椽的设计和制作需要考虑到梁和柱的承载能力和建筑整体结构的稳定性。

古建筑木结构构件具有多种特点和意义。

首先,木结构具有良好的吸震性能,能够在地震和其他自然灾害时减少损失。

其次,木结构具有较好的保温性能,能够提供舒适的室内环境。

再次,木结构具有较强的可塑性和可调性,可以适应不同的建筑设计需要。

最后,古建筑木结构构件具有丰富的艺术性,经常通过雕刻、彩绘等装饰工艺进行美化,增添了建筑的美感和艺术价值。

总而言之,古建筑木结构构件是古代建筑中使用的木质构件,包括柱、梁、桁架、楹柱、檩椽等。

这些构件具有艺术性和实用性,具有吸震、保温、可塑性、可调性等特点和意义。

六楹四柱结构详解

六楹四柱是中国传统建筑中常见的结构形式,由六个楹(前后两柱之间的梁)和四个柱子组成。

这种结构在古代建筑中被广泛运用,不仅具有实用功能,还寓意着中国传统文化中的柱石思想。

在六楹四柱结构中,楹和柱子起到了支撑和连接的作用。

楹作为梁的延伸,起到了承重的作用,使整个建筑结构更加稳固。

柱子则起到了支撑和分担楹的作用,使楹能够均匀地承受荷载。

通过六楹四柱的结构,建筑物能够更好地抵御外部自然力的影响,增加了建筑的稳定性和耐久性。

除了实用功能,六楹四柱结构还寓意着中国传统文化中的柱石思想。

在中国传统文化中,柱子被视为象征力量和稳定的象征,代表着家庭、社会和国家的支撑。

而楹则是柱子的延伸,象征着承载和连接的作用。

通过将楹和柱子结合在一起,六楹四柱结构体现了中国传统文化中的“人立于地,地立于天”的观念,强调了人与自然、人与社会的和谐关系。

在建筑设计中,六楹四柱结构不仅在庙宇、宫殿等宏伟建筑中得到广泛应用,也在民居、园林等小型建筑中常见。

这种结构形式不仅具有实用功能,还能体现中国传统文化的价值观念和审美理念。

通过六楹四柱结构的运用,建筑物不仅能够满足人们的居住和使用需求,还能够传承和弘扬中国传统文化,展示中华民族的智慧和创造力。

六楹四柱结构是中国传统建筑的重要组成部分,具有实用功能和文化意义。

通过楹和柱子的结合,建筑物能够更加稳固和耐久,同时体现了中国传统文化中的柱石思想。

在今天,六楹四柱结构仍然被广泛运用于建筑设计中,为人们创造出舒适、安全和具有文化内涵的居住和工作空间。

中国古典亭结构构造详解中国古典亭是中国传统建筑中的一种重要形式,它以其独特的结构和美学价值而闻名于世。

亭子作为一种小型建筑,常常用于园林、庭院、公园等场所,既具有实用功能,又具备观赏价值。

本文将详细介绍中国古典亭的构造和特点。

一、整体结构中国古典亭的整体结构通常由屋顶、柱子、梁架和基座组成。

屋顶是亭子的顶部覆盖物,常见的形式有单檐、卷棚、重檐等,多采用瓦片覆盖,既能起到保护作用,又能增加亭子的美观性。

柱子是亭子的支撑结构,通常由木材或石料制成,形式多样,如圆柱、方柱、六角柱等。

梁架是连接屋顶和柱子的框架结构,起到支撑和稳定的作用。

基座是亭子的底座,用于承受亭子的重量和分散荷载。

二、柱子结构中国古典亭的柱子结构多采用木质结构,具有丰富的造型和装饰。

柱子通常由柱身和柱头组成。

柱身是柱子的主体部分,形状多样,如圆柱形、多棱柱形等,常常雕刻着各种图案和花纹,体现了中国传统的审美观念。

柱头是柱子的顶部饰物,也是柱子的重要装饰部分,常常雕刻成龙、凤、狮子等吉祥的形象,寓意着吉祥和美好的寓意。

三、梁架结构梁架是连接亭子屋顶和柱子的框架结构,起到支撑和稳定的作用。

梁架通常由梁和枋组成。

梁是连接柱子的横向结构,由木材制成,形状多样,如梁板、梁柱等。

梁上常常有雕刻和彩绘,增加了亭子的装饰效果。

枋是连接梁和屋顶的竖向结构,起到稳定屋顶的作用,常常也有雕刻和彩绘。

四、屋顶结构中国古典亭的屋顶结构多样,常见的形式有单檐、卷棚、重檐等。

单檐屋顶是指亭子只有一层屋顶,形状简单,适合用于小型亭子。

卷棚屋顶是指亭子的屋顶有多层,形成独特的层叠效果,增加了亭子的层次感。

重檐屋顶是指亭子的屋顶有两层或以上,形状复杂,常常用于大型亭子或庙宇建筑。

五、装饰特点中国古典亭的装饰多样丰富,常常体现了中国传统的审美观念和文化内涵。

亭子的柱子、梁架和屋顶上常常雕刻着各种图案和花纹,如龙、凤、狮子、花卉等,寓意着吉祥、美好和繁荣。

亭子的柱子和梁架上也常常涂饰着彩绘,使用鲜艳的颜色,增加了亭子的艺术性和装饰效果。

《斗拱结构详解》斗拱结构是建筑中常见的一种结构形式,它以斗拱为主要承重构件,具有较好的承重性能和空间美观性。

本文将从斗拱结构的原理、特点和应用等方面进行详细介绍。

斗拱结构是指由多个斗拱组合而成的结构形式。

斗拱是指由拱圈和拱柱两部分组成的承重构件,拱圈承担压力力的传递,而拱柱则起到支撑和排列的作用。

通过将拱圈与拱柱相互组合,可以形成具有较好承重性能的结构体系。

斗拱结构具有以下特点:1.承重性能好:斗拱结构的拱圈承负压力力,分散到拱柱上,并通过拱柱传递到地基上,从而形成一个稳定的结构体系。

由于斗拱的特殊形状,使得力的传递路径更加合理,增强了结构的稳定性和承重能力。

2.空间美观:斗拱结构能够形成独特的空间形态,给人以美感和舒适感。

斗拱的形状多样化,可以根据建筑的需要进行设计,创建出各种曲线和几何形状的空间,增强了建筑的审美价值。

3.施工便利:斗拱结构由拱圈和拱柱组成,构件较少,且构件形状简单,易于制作和安装。

施工过程中只需组合拱圈和拱柱,不需要大量的模板和支撑,施工速度较快,成本较低。

4.抗震性能好:斗拱结构具有较好的抗震性能。

由于拱圈和拱柱的相互作用,使得结构具有一定的柔性,能够在地震等外力的作用下产生一定的位移,减小震动对结构的破坏。

斗拱结构广泛应用于建筑中,特别是一些大跨度的建筑。

例如大型展馆、体育馆、剧院等。

这些建筑通常需要较大的开放空间,斗拱结构能够满足这一要求,并且能够创造出独特的空间效果,使建筑更加美观。

此外,斗拱结构也常见于一些历史建筑中。

因为斗拱结构具有较好的承重性能和抗震性能,能够在没有现代屋架和钢筋混凝土的情况下支撑建筑的重量,所以在一些历史时期,人们常常采用斗拱结构构建大型建筑,如古代的宫殿、寺庙等。

综上所述,斗拱结构是一种具有较好承重性能和空间美观性的结构形式,广泛应用于建筑领域。

它有着独特的形态和特点,能够在建筑中创造出各种独特的空间效果。

随着科技的不断进步,斗拱结构在设计和施工上也在不断提高,为现代建筑提供了有力的支撑。

第一篇中国古代建筑的特点分析中国是世界文明古国之一。

古代中国建筑和古代埃及建筑、古代西亚建筑、古代印度建筑、古代爱琴海建筑、古代美洲建筑并列为世界古老建筑的六大组成。

中国建筑文化源远流长,独立发展,形成独具特色的建筑体系。

中国古代建筑特点主要表现在以下七个方面:1、使用木材作为主要建筑材料,以木构柱梁为承重骨架,以木材、土或其它材料为围护物的木构架建筑体系。

2、保持构架制原则,中国古代以木构柱梁为承重骨架,以木材或其它材料为围护物的木构架建筑体系,实质上是将承重结构与围护结构分开的构架体系。

3、创造并使用斗拱结构形式,斗拱是中国古代建筑体系特有的形制,它既是上部梁架和立柱之间传递荷载的结构构件,又以其自身优美、华丽的造型而成为建筑的主要装饰构件。

是集结构功能与装饰功能与一体,在中国建筑体系中独有的构件。

4、实行单体建筑标准化,中国古代建筑,无论是宫殿、寺庙、住宅等,不论其规模大小,外观体形皆由台基、屋身和屋顶三部分组成。

1、重视建筑组群平面布置。

中国古代建筑组群大多以庭院为组合单位:单体建筑沿周边布置,围合成中间的庭院。

这样的庭院整体风格是内向的:内部开敞而富于变化,外观较封闭。

按照中国的封建礼制观念,庭院强调中轴对称布局,以突出主体建筑,并求得整体的平衡。

沿轴线作多层次的纵身布局成为中国古代建筑组群的一个鲜明的特色,有着丰富多彩的庭院变化,在一定程度上弥补了单体建筑定型化造成的单调感。

这种建筑群体组合的手法,甚至影响到城市规划,并取得辉煌的成就。

只有园林建筑是个例外。

中国园林建筑以“师法自然”为原则,极尽自由灵活之能事,与欧洲的几何图案式的园林建筑布局绝然不同。

6、灵活安排空间布局。

构架式的结构为室内空间的灵活布局创造了条件。

中国古代建筑中,常用多种多样的罩、挂落、隔扇、屏等自由灵活地分隔室内空间。

7、运用色彩装饰手段。

木构架的一个突出缺点是易腐、易燃。

为了保护木材,表面需加油漆,在长期的发展演变中,中国古代建筑形成独具特色的彩画制度,令世人叹为观止。

中国古建筑结构详解首先是基础部分,古建筑的基础是建筑物的承重结构,其作用是保证建筑物的稳定性和安全性。

中国古建筑的基础采用“三坛五基”的建筑原则,即将地基分为上、中、下三层,上层称为“天坛”,中层称为“人坛”,下层称为“地坛”。

这种基础结构能够均匀分散建筑物的重量,减少地基对建筑物的不均匀沉降,使建筑物更加稳固。

其次是框架部分,框架结构是古建筑的骨架,承担着建筑物的荷载传递和支撑作用。

中国古建筑的框架结构采用木结构,分为大架和小架。

大架是建筑物主体结构,由柱、梁、榫卯等构件组成。

小架是大架的辅助结构,如门楼、亭子、斗拱等。

古代中国人注重曲线的运用,因此很多古建筑采用拱形结构,架起了一座座壮美的建筑。

古建筑的屋面是其最特别之处,中国古代建筑的屋面形式多种多样,如悬山顶、拱券顶、筒瓦顶等。

其中,悬山顶是古代中国建筑的独特创造,它通常由悬山、伍策和脊兽三部分组成,形似山峰,寓意着帝王贵族的尊崇。

而拱券顶则是桥梁建筑的特色,由一系列拱券组成,形成一道美丽的曲线。

此外,古代中国人还非常注重屋面的材料选择,常用的屋面材料有琉璃、青瓦、黑瓦和黄瓦等。

古建筑的结构形式还受到中国古代建筑学的约束和独特的审美观念的影响。

中国古代建筑学认为建筑物应与自然环境和谐共生,因此古建筑的结构形式往往具有几何比例和谐、造型简洁的特点。

古代中国人追求“天人合一”的观念,认为建筑物的结构应当符合天地人的统一,因此古建筑的结构形式往往具有均称、和谐的美感。

总体而言,中国古建筑的结构形式以其独特性和独特的审美观念被世人所称赞。

古建筑的结构形式是中国古代建筑艺术的重要组成部分,也是中华民族传统文化的重要体现。

通过对古建筑结构的深入了解,我们能够更好地欣赏和保护中国古建筑的独特之处。

建筑结构受力特点及其构造详解一、混凝土结构的受力特点及其构造1.混凝土结构的优点与缺点(1)混凝土结构的优点:强度较高,钢筋和混凝土两种材料的强度都能充分利用;可模性好,适用面广;耐久性和耐火性较好,维护费用低;现浇混凝土结构的整体性好,延性好,适用于抗震抗爆结构,同时防振性和防辐射性能较好,适用于防护结构;易于就地取材。

(2)混凝土结构的缺点:自重大,抗裂性较差,施工复杂,工期较长。

由于钢筋混凝土结构有很多优点,适用于各种结构形式,因而在房屋建筑中得到广泛应用。

2.钢筋和混凝土的材料性能(1)钢筋:热轧钢筋的种类:热轧钢筋由普通低碳钢(含碳量不大于0.25%)和普通低合金钢(合金元素不大于5%)制成。

钢筋的力学性能:建筑钢筋分两类,一类为有明显流幅的钢筋,另一类为没有明显流幅的钢筋。

明显流幅的钢筋含碳量少,塑性好,延伸率大。

无明显流幅的钢筋含碳量多,强度高,塑性差,延伸率小,没有屈服台阶,脆性破坏。

对于有明显流幅的钢筋,其性能的基本指标有屈服强度、延伸率、强屈比和冷弯性能四项。

冷弯性能是反映钢筋塑性性能的另一个指标。

钢筋的成分:铁是主要元素,还有少量的碳、锰、硅、钒、钛等;另外,还有少量有害元素,如硫、磷。

(2)混凝土。

抗压强度:立方体强度fcu。

作为混凝土的强度等级。

单位是MPa,C20表示抗压强度为20MPa。

规范共分14个等级,C15~C80,级差为5MPa。

棱柱体抗压强度fc,该强度是采用150mm×150mm×300mm的棱柱体作为标准试件试验所得。

抗拉强度ft,是计算抗裂的重要指标。

混凝土的抗拉强度很低。

(3)钢筋与混凝土的共同工作。

钢筋与混凝土的相互作用叫黏结。

钢筋与混凝土能够共同工作是依靠它们之间的黏结强度。

混凝土与钢筋接触面的剪应力称黏结应力。

影响黏结强度的主要因素有混凝土的强度、保护层的厚度和钢筋之间的净距离等。

3.极限状态设计方法的基本概念我国现行规范采用以概率理论为基础的极限状态设计方法,其基本原则如下。

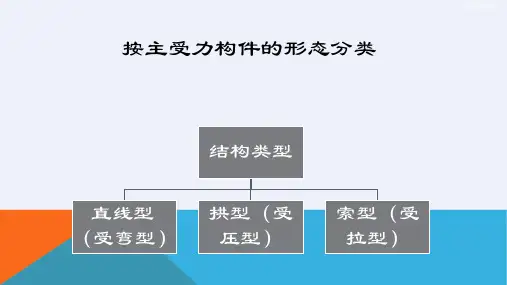

建筑结构类型建筑结构是建筑物的骨架,为建筑物提供稳定性和整体支撑力。

不同的建筑结构类型在设计和施工中有着不同的应用和适用范围。

本文将介绍几种常见的建筑结构类型,包括承重墙结构、框架结构、拱形结构和悬索结构。

一、承重墙结构承重墙结构是一种常见的建筑结构类型,通过墙体承担整个建筑物的重力。

这种结构适用于住宅、办公楼和商业建筑等。

承重墙可以是实心墙或空心墙,同时还可以结合钢筋混凝土框架进行加固。

承重墙结构具有良好的抗震性能和较高的稳定性,但限制了空间的灵活性和内部布局的调整。

二、框架结构框架结构是一种由柱、梁和水平框架构成的建筑结构。

这种结构广泛应用于高层建筑和工业厂房等。

框架结构可以分为钢结构和钢筋混凝土结构两种类型。

钢结构框架具有较高的强度和韧性,适用于大跨度和超高层建筑。

钢筋混凝土结构框架则具有较好的耐火性和抗震性能,适用于多层住宅和商业建筑。

三、拱形结构拱形结构是一种利用弧形构件承受重力的建筑结构。

拱形结构通过将荷载从顶部传递到支撑点,实现了力的均衡。

这种结构常见于大型的体育场馆和教堂等,具有较好的空间压力分布和外观效果。

拱形结构可以是石拱、钢拱或混凝土拱,其抗震性能较好,但施工难度较大。

四、悬索结构悬索结构是一种以悬挂的钢缆或钢索来支撑建筑物的结构类型。

这种结构常见于桥梁、天桥和大跨度的建筑物。

悬索结构通过将荷载传递到悬挂点,实现了建筑物的平衡。

这种结构具有较好的抗风性能和景观效果,但对钢缆的要求较高,需要反复调整以实现平衡。

五、其他结构类型除了上述几种常见的建筑结构类型外,还存在其他一些特殊的结构类型。

例如,空间网架结构适用于大跨度和特殊形状的建筑物,玻璃幕墙结构适用于现代化的建筑立面设计,双曲面结构适用于建筑物的外形造型设计等。

结论不同的建筑结构类型具有各自的特点和适用范围。

在实际设计和施工中,应根据建筑物的用途、规模和环境条件等因素选择合适的结构类型。

合理的建筑结构设计能够确保建筑物的安全性、稳定性和长期使用性能。

中国古建筑的木结构结构详解

首先是柱子,柱子是中国古建筑中最常见的构件之一、柱子一般由多根木材垂直堆叠而成,底部大腿形状的柱子称为“大柱”,上面用来支撑大梁;而顶部尖锥形的柱子称为“小柱”,用于支撑小梁。

大柱和小柱之间通过榫卯连接,使得柱子具有良好的稳定性。

其次是梁,梁是横跨在柱子上的平行木材,承载楼板、屋顶等重量。

梁通常分为大梁和小梁两类,大梁跨度较长,一般用较粗的木材制作,而小梁跨度较短,一般用较细的木材制作。

梁与柱的连接方式一般采用榫卯结构,使得梁能够稳固地与柱相连。

椽是指平行于梁的木材,在梁上方起到加强梁的作用。

椽与梁之间的连接方式一般采用榫卯结构,使得椽与梁形成有机的整体。

桁是指平行于梁和椽的横向木材,用来支撑梁和椽,增强整个木结构的稳定性。

桁与梁和椽之间的连接方式一般采用卯榫结构。

除了木质构件外,砖石也在古建筑的木结构中起到重要的作用。

在木结构中,砖石用于填充梁和柱之间的空隙,增强结构的稳定性。

同时,砖石还用于修建墙体,形成建筑的立面和空间分割。

以上就是中国古建筑的木结构结构详解。

中国古建筑的木结构采用了榫卯结构,使得木材构件能够互相连接,形成稳定的木结构体系。

榫卯结构不仅具有很高的结构强度,还使得构件之间的连接更为紧密,具有很好的抗震性能。

这种木结构体系在中国的古建筑中得以广泛应用,并成为中国古建筑的鲜明特色。

建筑结构丨图解钢结构各个构件和做法,值得收藏学习展开全文轻型钢结构与普通钢结构的特点谁清斋轻型钢结构与普通钢结构的特点一.轻型钢结构与普通钢结构的特点。

4.实际上,采用目前的主流技术后,低层钢结构,住宅钢结构,多层钢结构,高层钢结构,超高层钢结构,钢结构电厂,钢结构桥梁,钢结构铁塔,钢结构海洋钻井平台,...经过优化都会比教科书上写的较为详细;多层轻型房屋钢结构设计的依据为《钢结构设计规范》(gbjl7_88),中国工程建筑标准化协会组织编制的《轻型房屋钢结构设计规程》正在报批中。

分布式光伏必备----【图文视频详解】分布式彩...闲庭信步592014年1月,国家能源局下达关于2014年光伏发电年度新增建设规模的通知。

光伏发电建设规模在综合考虑各地区资源条件、发展基础、电网消纳能力以及配套政策措施等因素基础上确定,全年新增备案总规模1400万千瓦,其中分布式800万千瓦,光伏电站600万千瓦。

门式刚架的一些基本概念美男图书馆选择利用檩条作为刚性系杆时,肯定侧向水平荷载不大,就是在这个前提下,屋脊双檩条应该如何构造,我的做法是让两根檩条加上中间撑杆和斜拉条组成桁架,整体受力,若没有斜拉,仍然是单根檩条承压,对于支座连接自然用高强螺栓,不允许滑动,长圆孔是加工檩条设备打的,人工开圆孔效率较低。

第二类由四角锥体单元组成,有正放四角锥网架、正放抽空四角锥网架、斜放四角锥网架、棋盘形四角锥网架及星形四角锥网架五种形式;第三章钢结构tianjinliut...辅助桁架G2=20KN横向水平荷载T=18.1kN.16.轨道梁(B3)支承在横梁(B1)上,已知轨道梁作用在横梁上的荷载设计值(已含结构自重)F2=305KN,试问,横梁最大弯矩设计值(KN.m)应与下列何项数值最为接近?当屋面竖向均布荷载设计值为1.2KN/m2时,试问,交叉支撑的轴心拉力设计值(KN),应与下列何项数值最为接近?当迎风面山墙上的风荷载设计值为0.55KN/m2时,试问,作用在刚架柱顶的风荷载设计值W1(KN)应与下列何项数值最为接近?钢结构字母表示的含义,你了解多少?飞享天下钢结构字母表示的含义,你了解多少?1钢结构设计制图分为钢结构设计图和钢结构施工详图两阶段。

斗拱结构详解范文斗拱结构是建筑领域中的一种常见结构形式,具有独特的美学价值和构造特点。

本文将详细解析斗拱结构,包括其定义、构造原理、历史发展、应用领域等方面。

一、定义斗拱结构是由两个或更多个相交的曲线形拱组成的结构形式。

斗拱结构可以以石材、木材、钢材等材料制作而成,广泛应用于古代建筑、桥梁、宫殿等领域,并在现代建筑中有时也得到应用。

二、构造原理1.简单斗拱结构简单斗拱结构由两个相交而相对平面的曲线形拱构成。

简单斗拱结构的力学特点是轴力只由压力组成,力线可近似看作两个拱的相交点。

2.复杂斗拱结构复杂斗拱结构由多个曲线形拱交织而成,其力学特点更为复杂。

复杂斗拱结构可以分析为多个简单斗拱的组合,通过相对较低的剪力桥梁连接起来,以增强整个结构的承载能力。

三、历史发展斗拱结构起源于古代罗马时期,最早用于建筑和桥梁中。

随着技术的进一步发展,斗拱结构得以广泛应用于中世纪的大教堂和宫殿建筑中,并成为哥特式建筑的典型特征。

在中国,斗拱结构由南方的木质建筑带入北方,成为明清时期建筑的主要结构形式。

四、应用领域1.建筑领域斗拱结构在建筑领域中,广泛应用于大型教堂、宫殿、庙宇等古建筑中。

斗拱结构不仅具有高度承载能力和稳定性,还能为建筑赋予独特的艺术美感。

同时,斗拱结构也常用于现代建筑中的装饰元素,用以增强建筑的整体美观性。

2.桥梁领域斗拱结构在桥梁工程中也得到广泛应用。

由于斗拱结构具有高度的承载能力和稳定性,可以通过合理的布局和构造,使得桥梁能够承受较大的荷载并保持结构的稳定性。

3.现代应用现代建筑中,斗拱结构也有时被引入,并与各种新型材料和新技术相结合。

例如,利用钢材和玻璃等现代材料制作斗拱结构,可以创造出更加轻盈和透明的建筑形态,增添现代感。

五、总结斗拱结构是一种具有独特美学价值和构造特点的建筑结构形式。

其起源于古代罗马,经历了中世纪的繁盛和中国的发展,至今仍然被广泛应用于建筑和桥梁领域。

斗拱结构通过合理的布局和构造,既能够承载较大的荷载,又能够赋予建筑独特的美感。