中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法(1982修正)

- 格式:doc

- 大小:28.00 KB

- 文档页数:4

中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法(2015修正)【法规类别】组织法【发文字号】中华人民共和国主席令第33号【发布部门】201【发布日期】2015.08.29【实施日期】2015.08.29【时效性】现行有效【效力级别】法律中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法(1979年7月1日第五届全国人民代表大会第二次会议通过根据1982年12月10日第五届全国人民代表大会第五次会议《关于修改〈中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法〉的若干规定的决议》第一次修正根据1986年12月2日第六届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议《关于修改〈中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法〉的决定》第二次修正根据1995年2月28日第八届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议《关于修改〈中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法〉的决定》第三次修正根据2004年10月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议《关于修改〈中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法〉的决定》第四次修正根据2015年8月29日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议《关于修改〈中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法〉、〈中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法〉、〈中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法〉的决定》第五次修正)目录第一章总则第二章地方各级人民代表大会第三章县级以上的地方各级人民代表大会常务委员会第四章地方各级人民政府第五章附则第一章总则第一条省、自治区、直辖市、自治州、县、自治县、市、市辖区、乡、民族乡、镇设立人民代表大会和人民政府。

第二条县级以上的地方各级人民代表大会设立常务委员会。

第三条自治区、自治州、自治县的自治机关除行使本法规定的职权外,同时依照宪法、民族区域自治法和其他法律规定的权限行使自治权。

中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法(2015年修正)文章属性•【制定机关】全国人民代表大会•【公布日期】2015.08.29•【文号】中华人民共和国主席令第三十三号•【施行日期】2015.08.29•【效力等级】法律•【时效性】已被修改•【主题分类】人大机关,国家机构组织,行政机关正文中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法(1979年7月1日第五届全国人民代表大会第二次会议通过根据1982年12月10日第五届全国人民代表大会第五次会议《关于修改〈中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法〉的若干规定的决议》第一次修正根据1986年12月2日第六届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议《关于修改〈中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法〉的决定》第二次修正根据1995年2月28日第八届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议《关于修改〈中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法〉的决定》第三次修正根据2004年10月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议《关于修改〈中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法〉的决定》第四次修正根据2015年8月29日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议《关于修改〈中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法〉、〈中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法〉、〈中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法〉的决定》第五次修正)目录第一章总则第二章地方各级人民代表大会第三章县级以上的地方各级人民代表大会常务委员会第四章地方各级人民政府第五章附则第一章总则第一条省、自治区、直辖市、自治州、县、自治县、市、市辖区、乡、民族乡、镇设立人民代表大会和人民政府。

第二条县级以上的地方各级人民代表大会设立常务委员会。

中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法(2015修正)【发文字号】中华人民共和国主席令第33号【发布部门】全国人大常委会【公布日期】2015.08.29【实施日期】2015.08.29【时效性】已被修改【效力级别】法律中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法(1979年7月1日第五届全国人民代表大会第二次会议通过根据1982年12月10日第五届全国人民代表大会第五次会议《关于修改〈中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法〉的若干规定的决议》第一次修正根据1986年12月2日第六届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议《关于修改〈中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法〉的决定》第二次修正根据1995年2月28日第八届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议《关于修改〈中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法〉的决定》第三次修正根据2004年10月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议《关于修改〈中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法〉的决定》第四次修正根据2015年8月29日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议《关于修改〈中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法〉、〈中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法〉、〈中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法〉的决定》第五次修正)目录第一章总则第二章地方各级人民代表大会第三章县级以上的地方各级人民代表大会常务委员会第四章地方各级人民政府第五章附则第一章总则第一条省、自治区、直辖市、自治州、县、自治县、市、市辖区、乡、民族乡、镇设立人民代表大会和人民政府。

第二条县级以上的地方各级人民代表大会设立常务委员会。

第三条自治区、自治州、自治县的自治机关除行使本法规定的职权外,同时依照宪法、民族区域自治法和其他法律规定的权限行使自治权。

![人民代表大会制度与三权分立制度的本质区别[1]](https://uimg.taocdn.com/b1a9a508581b6bd97f19ea40.webp)

人民代表大会制度与三权分立制度的本质区别傅小青(中共陕西省委党校 陕西西安 710061)【摘 要】 人民代表大会制度与西方三权分立制度二者产生的理论基础、权利运作方式和代表的广泛程度都存在较大差异或根本不同,证明了人民代表大会制度才是适合中国特色的政权组织形式,是保证人民当家作主的根本政治制度。

【关键词】 人民代表大会制度;三权分立;本质;区别 我国人民代表大会制度和西方“三权分立”制度虽然都是政权组织形式,都属于代议制度范畴,也都设置了体现行政职能、立法职能、司法职能的机关,但作为国家政体,这两种制度无论从产生的历史背景和理论基础还是形式及本质上都有着根本的区别。

但是,目前对人民代表大会制度作为我国的根本制度有些人还心存疑虑,认为西方的三权分立制度才是国际惯例,理应是各国采用的普世的政治制度。

这些模糊认识的存在,对于发挥人民代表大会的作用,推进我国民主政治建设都带来了不利的影响。

事实上,当今世界并没有所谓“普世”的政治制度模式,各国的政治制度模式都是依据各国具体国情和历史文化传统而确立的。

人民代表大会制度是符合中国国情、体现中国社会主义国家性质、能够保证中国人民当家作主的根本政治制度。

一、人民代表大会制度与西方三权分立制度理论基础不同人民代表大会制度是在中国革命的烽火中,由中国共产党领导人民创立和发展起来的。

它的理论基础是马克思主义国家学说。

马克思从1787年世界上第一部三权分立宪法的问世到1871年巴黎公社的诞生84年的历史中,发现可以用巴黎公社来代替已被打碎的国家机器的政治形式,并且强调,只有实行巴黎公社议行合一原则,废除三权分立,才能使议会由清谈馆变成工作机构。

中国共产党遵循马克思关于打碎旧国家机器的原理,运用巴黎公社及苏维埃的经验,于1931年在红色革命根据地创立了工农兵代表大会制度,抗日战争时期又创建了各个边区的参议会,解放战争时期,又发展成为各级人民代表会议。

新中国成立后,人民代表大会制度被确定为我国的根本政治制度。

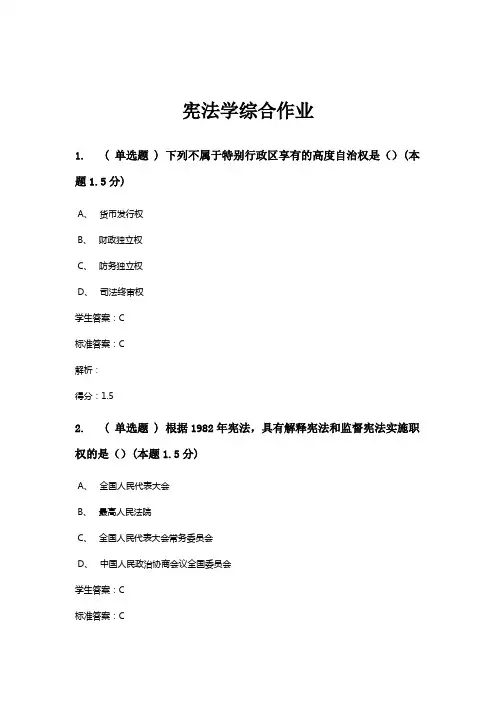

宪法学综合作业1. ( 单选题 ) 下列不属于特别行政区享有的高度自治权是()(本题1.5分)A、货币发行权B、财政独立权C、防务独立权D、司法终审权学生答案:C标准答案:C解析:得分:1.52. ( 单选题 ) 根据1982年宪法,具有解释宪法和监督宪法实施职权的是()(本题1.5分)A、全国人民代表大会B、最高人民法院C、全国人民代表大会常务委员会D、中国人民政治协商会议全国委员会学生答案:C标准答案:C解析:得分:1.53. ( 单选题 ) 根据2006年《各级人民代表大会常务委员会监督法》,最高人民法院、最高人民检察院作出的属于审判、检察工作中具体应用法律的解释,应当自公布之日起()报全国人民代表大会常务委员会备案。

(本题1.5分)A、十五日内B、三十日内C、四十五日内D、两个月内学生答案:B标准答案:B解析:得分:1.54. ( 单选题 ) 根据我国宪法规定,关于决定特赦,下列哪一选项是正确的?(本题1.5分)A、中华人民共和国国家主席决定特赦B、全国人民代表大会常务委员会决定特赦C、全国人民代表大会决定特赦D、决定特赦是我国最高行政机关的专有职权学生答案:B解析:得分:1.55. ( 单选题 ) 关于改变或者撤销法律、法规、自治条例和单行条例、规章的权限,下列哪一选项符合《立法法》的规定()(本题1.5分) A、全国人民代表大会有权改变或者撤销全国人民代表大会常务委员会批准的违背《宪法》和《立法法》相关规定的自治条例和单行条例B、省、自治区、直辖市的人民代表大会有权改变或者撤销其常务委员会制定的和批准的不适当的地方性法规C、地方人民代表大会常务委员会有权改变或者撤销本级人民政府制定的不适当的规章D、授权机关有权改变被授权机关制定的超越授权范围或者违背授权目的的法规学生答案:B标准答案:B解析:得分:1.56. ( 单选题 ) 下列哪一个法律文件是中国近现代历史上第一部宪法性文件()(本题1.5分)A、《重大信条十九条》B、《钦定宪法大纲》C、《中华民国约法》D、《中华苏维埃共和国宪法大纲》标准答案:B解析:得分:1.57. ( 单选题 ) 根据2006年《各级人民代表大会常务委员会监督法》,提质询案的常务委员会组成人员()对受质询机关的答复不满意的,可以提出要求,经委员长会议或者主任会议决定,由受质询机关再作答复。

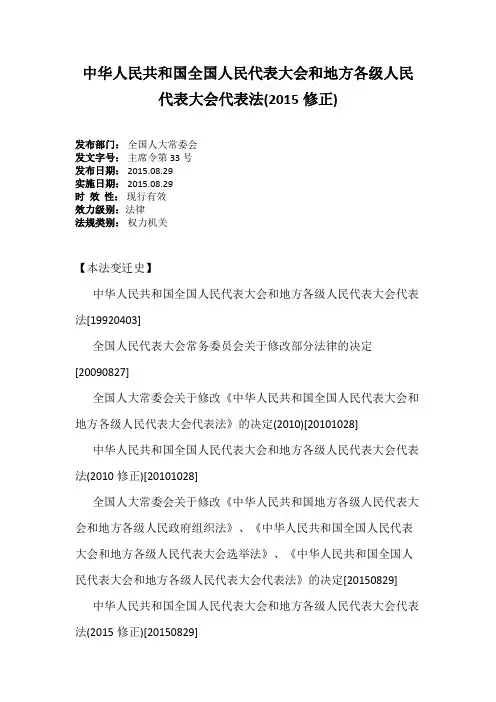

中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法(2015修正)发布部门:全国人大常委会发文字号:主席令第33号发布日期: 2015.08.29实施日期: 2015.08.29时效性:现行有效效力级别:法律法规类别:权力机关【本法变迁史】中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法[19920403]全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定[20090827]全国人大常委会关于修改《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》的决定(2010)[20101028] 中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法(2010修正)[20101028]全国人大常委会关于修改《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》、《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》的决定[20150829] 中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法(2015修正)[20150829]中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法(1992年4月3日第七届全国人民代表大会第五次会议通过根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改部分法律的决定》第一次修正根据2010年10月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议《关于修改〈中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法〉的决定》第二次修正根据2015年8月29日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议《关于修改〈中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法〉、〈中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法〉、〈中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法〉的决定》第三次修正)目录第一章总则第二章代表在本级人民代表大会会议期间的工作第三章代表在本级人民代表大会闭会期间的活动第四章代表执行职务的保障第五章对代表的监督第六章附则第一章总则。

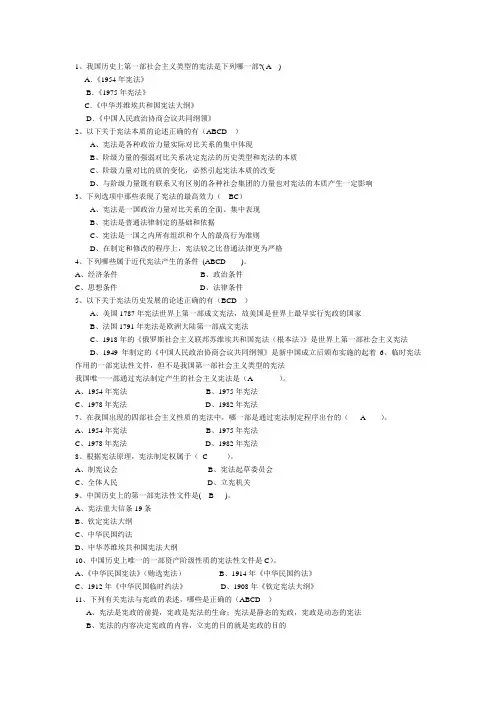

1、我国历史上第一部社会主义类型的宪法是下列哪一部?( A )A.《1954年宪法》B.《1975年宪法》C.《中华苏维埃共和国宪法大纲》D.《中国人民政治协商会议共同纲领》2、以下关于宪法本质的论述正确的有(ABCD)A、宪法是各种政治力量实际对比关系的集中体现B、阶级力量的强弱对比关系决定宪法的历史类型和宪法的本质C、阶级力量对比的质的变化,必然引起宪法本质的改变D、与阶级力量既有联系又有区别的各种社会集团的力量也对宪法的本质产生一定影响3、下列选项中那些表现了宪法的最高效力(BC)A、宪法是一国政治力量对比关系的全面、集中表现B、宪法是普通法律制定的基础和依据C、宪法是一国之内所有组织和个人的最高行为准则D、在制定和修改的程序上,宪法较之比普通法律更为严格4、下列哪些属于近代宪法产生的条件(ABCD )。

A、经济条件B、政治条件C、思想条件D、法律条件5、以下关于宪法历史发展的论述正确的有(BCD)A、美国1787年宪法世界上第一部成文宪法,故美国是世界上最早实行宪政的国家B、法国1791年宪法是欧洲大陆第一部成文宪法C、1918年的《俄罗斯社会主义联邦苏维埃共和国宪法(根本法)》是世界上第一部社会主义宪法D、1949年制定的《中国人民政治协商会议共同纲领》是新中国成立后颁布实施的起着6、临时宪法作用的一部宪法性文件,但不是我国第一部社会主义类型的宪法我国唯一一部通过宪法制定产生的社会主义宪法是(A )。

A、1954年宪法B、1975年宪法C、1978年宪法D、1982年宪法7、在我国出现的四部社会主义性质的宪法中,哪一部是通过宪法制定程序出台的( A )。

A、1954年宪法B、1975年宪法C、1978年宪法D、1982年宪法8、根据宪法原理,宪法制定权属于(C )。

A、制宪议会B、宪法起草委员会C、全体人民D、立宪机关9、中国历史上的第一部宪法性文件是( B )。

A、宪法重大信条19条B、钦定宪法大纲C、中华民国约法D、中华苏维埃共和国宪法大纲10、中国历史上唯一的一部资产阶级性质的宪法性文件是C)。

中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法(2004年修正)文章属性•【制定机关】全国人大常委会•【公布日期】2004.10.27•【文号】主席令第30号•【施行日期】2004.10.27•【效力等级】法律•【时效性】已被修改•【主题分类】国家机构组织正文中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法(1979年7月1日第五届全国人民代表大会第二次会议通过根据1982年12月10日第五届全国人民代表大会第五次会议《关于修改〈中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法〉的若干规定的决议》第一次修正根据1986年12月2日第六届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议《关于修改〈中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法〉的决定》第二次修正根据1995年2月28日第八届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议《关于修改〈中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法〉的决定》第三次修正根据2004年10月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议《关于修改〈中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法〉的决定》第四次修正)目录第一章总则第二章地方各级人民代表大会第三章县级以上的地方各级人民代表大会常务委员会第四章地方各级人民政府第五章附则第一章总则第一条省、自治区、直辖市、自治州、县、自治县、市、市辖区、乡、民族乡、镇设立人民代表大会和人民政府。

第二条县级以上的地方各级人民代表大会设立常务委员会。

第三条自治区、自治州、自治县的自治机关除行使本法规定的职权外,同时依照宪法、民族区域自治法和其他法律规定的权限行使自治权。

第二章地方各级人民代表大会第四条地方各级人民代表大会都是地方国家权力机关。

第五条省、自治区、直辖市、自治州、设区的市的人民代表大会代表由下一级的人民代表大会选举;县、自治县、不设区的市、市辖区、乡、民族乡、镇的人民代表大会代表由选民直接选举。

中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法(1995年修正)文章属性•【制定机关】全国人大常委会•【公布日期】1995.02.28•【文号】主席令第37号•【施行日期】1995.02.28•【效力等级】法律•【时效性】已被修改•【主题分类】国家机构组织正文中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法(1979年7月1日第五届全国人民代表大会第二次会议通过根据1982年12月10日第五届全国人民代表大会第五次会议《关于修改<中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法>的若干规定的决议》第一次修正根据1986年12月2日第六届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议《关于修改<中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法>的决定》第二次修正根据1995年2月28日第八届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议《关于修改<中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法>的决定》第三次修正)目录第一章总则第二章地方各级人民代表大会第三章县级以上的地方各级人民代表大会常务委员会第四章地方各级人民政府第五章附则中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法第一章总则第一条省、自治区、直辖市、自治州、县、自治县、市、市辖区、乡、民族乡、镇设立人民代表大会和人民政府。

第二条县级以上的地方各级人民代表大会设立常务委员会。

第三条自治区、自治州、自治县的自治机关除行使本法规定的职权外,同时依照宪法、民族区域自治法和其他法律规定的权限行使自治权。

第二章地方各级人民代表大会第四条地方各级人民代表大会都是地方国家权力机关。

第五条省、自治区、直辖市、自治州、设区的市的人民代表大会代表由下一级的人民代表大会选举;县、自治县、不设区的市、市辖区、乡、民族乡、镇的人民代表大会代表由选民直接选举。

地方各级人民代表大会代表名额和代表产生办法由选举法规定。

各行政区域内的少数民族应当有适当的代表名额。

选举法修改的意义分析2010年的全国人代会将审议《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法修正案(草案)》。

党的十七大报告提出的“逐步实行城乡按相同人口比例选举人大代表”的建议有望实现。

在这部举世瞩目的法律草案提请全国人大审议之前,本刊记者采访的几位专家,讲述了选举法近60年鲜为人知的故事。

一问:为什么新中国成立之初没有立即实行人民代表大会制度中国人民大学教授、法学院院长韩大元说,人民代表大会的代表是由普选产生的,不进行普选就无法组成人民代表大会,也就无法实行人民代表大会制度。

那么,普选为什么没有随着新中国的成立而实行?这是不少人困惑的问题。

韩大元告诉记者,一项国家制度的诞生与其所处的时代背景紧密相连。

1949年9月,中国人民政治协商会议第一届全体会议通过的起临时宪法作用的《中国人民政治协商会议共同纲领》就规定:国家最高政权机关为全国人民代表大会。

由于当时实行普选建立全国人民代表大会的条件尚不具备,因此,《中国人民政治协商会议共同纲领》规定,在普选的全国人民代表大会召开以前,由中国人民政治协商会议的全体会议执行全国人民代表大会的职权。

韩大元说,当时所说的“条件尚不具备”,主要缘于三方面原因:大陆的军事行动还没有完全结束,土地改革还没有完成,人民群众还没有充分组织起来。

直到1953年,实行人民代表大会制度的条件才具备。

他说,“1953年2月11日,中央人民政府委员会通过了《中华人民共和国全国人民代表大会及地方各级人民代表大会选举法》(以下简称选举法》,3月4日,中央选举委员会发出了关于基层选举工作的指示,全国范围内开展了中国历史上第一次规模空前的普选。

”有资料显示,在这次普选前,开展了新中国第一次人口普查,通过人口普查得到了准确的全国人口总数:601912371人。

在选举中,全国共选出5669144名基层人大代表,其中妇女占17.31%;选出全国人大代表1226人。

1954年9月15日,第一届全国人大第一次会议召开。

《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法修正案(草案)》目前正在广泛征求社会各界的意见。

从此次《选举法(修正案)》的总体特点来看,亮点很多。

其中,最引人关注的是第14条和第16条。

这两条修正案的最主要特点是确立"城乡按相同人口比例选举人大代表"的原则。

从宪法学和选举法的基本理论来看,这两条修正案对于健全和完善我国选举制度具有非常重要的理论意义和实践意义。

其最主要的理论意义是从制度上彻底解决了"选举制度的平等原则"如何在选举实践中得到全面和有效的实现,其实践意义上可以更好地、科学地确定各级人民代表大会人民代表的名额分配制度,使得各级人大代表的代表构成更加趋向合理化。

但是,在当前的舆论宣传中,有不少文章对《选举法(修正案)》第14条和第16条意义的解读存在误区。

其中最典型的观点就是认为在《选举法(修正案)》第14条和第16条正式生效之前,目前我国的选举制度下,农村人口与城乡人口参加选举时依据选举法所享有的"选举权"是不平等的,每一个农村选民所享有的选举权实际上只相当于城市选民的选举权的"四分之一",因此,《选举法(修正案)》使得农村选民与城市选民的"不平等"的选举权变成了"平等"的选举权。

上述观点是不正确的,不符合我国宪法和选举法关于选举权平等的具体制度规定,在理论上混淆了"选举权平等"或者是"平等选举权"与"选举制度的平等原则"或"平等原则在选举制度中的体现"之间本质的区别。

从选举法理论来看,选举制度是以选举权平等为前提的,也就是说,选举制度要"公正"、体现人民当家作主的权利要求,每一个选民依据宪法和法律所享有的"选举权"必须是平等的。

没有选举权的平等,"同票不同权",显然这种选举制度是"虚伪的",没有反映社会主义民主政治的本质要求。

中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法(1995年修正)文章属性•【制定机关】全国人大常委会•【公布日期】1995.02.28•【文号】主席令第37号•【施行日期】1995.02.28•【效力等级】法律•【时效性】已被修改•【主题分类】国家机构组织正文中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法(1979年7月1日第五届全国人民代表大会第二次会议通过根据1982年12月10日第五届全国人民代表大会第五次会议《关于修改<中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法>的若干规定的决议》第一次修正根据1986年12月2日第六届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议《关于修改<中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法>的决定》第二次修正根据1995年2月28日第八届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议《关于修改<中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法>的决定》第三次修正)目录第一章总则第二章地方各级人民代表大会第三章县级以上的地方各级人民代表大会常务委员会第四章地方各级人民政府第五章附则中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法第一章总则第一条省、自治区、直辖市、自治州、县、自治县、市、市辖区、乡、民族乡、镇设立人民代表大会和人民政府。

第二条县级以上的地方各级人民代表大会设立常务委员会。

第三条自治区、自治州、自治县的自治机关除行使本法规定的职权外,同时依照宪法、民族区域自治法和其他法律规定的权限行使自治权。

第二章地方各级人民代表大会第四条地方各级人民代表大会都是地方国家权力机关。

第五条省、自治区、直辖市、自治州、设区的市的人民代表大会代表由下一级的人民代表大会选举;县、自治县、不设区的市、市辖区、乡、民族乡、镇的人民代表大会代表由选民直接选举。

地方各级人民代表大会代表名额和代表产生办法由选举法规定。

各行政区域内的少数民族应当有适当的代表名额。

中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法(2015年修正)文章属性•【制定机关】全国人民代表大会•【公布日期】2015.08.29•【文号】中华人民共和国主席令第三十三号•【施行日期】2015.08.29•【效力等级】法律•【时效性】现行有效•【主题分类】人大机关正文中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法(1992年4月3日第七届全国人民代表大会第五次会议通过根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改部分法律的决定》第一次修正根据2010年10月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议《关于修改〈中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法〉的决定》第二次修正根据2015年8月29日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议《关于修改〈中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法〉、〈中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法〉、〈中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法〉的决定》第三次修正)目录第一章总则第二章代表在本级人民代表大会会议期间的工作第三章代表在本级人民代表大会闭会期间的活动第四章代表执行职务的保障第五章对代表的监督第六章附则第一章总则第一条为保证全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法行使代表的职权,履行代表的义务,发挥代表作用,根据宪法,制定本法。

第二条全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依照法律规定选举产生。

全国人民代表大会代表是最高国家权力机关组成人员,地方各级人民代表大会代表是地方各级国家权力机关组成人员。

全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表,代表人民的利益和意志,依照宪法和法律赋予本级人民代表大会的各项职权,参加行使国家权力。

第三条代表享有下列权利:(一)出席本级人民代表大会会议,参加审议各项议案、报告和其他议题,发表意见;(二)依法联名提出议案、质询案、罢免案等;(三)提出对各方面工作的建议、批评和意见;(四)参加本级人民代表大会的各项选举;(五)参加本级人民代表大会的各项表决;(六)获得依法执行代表职务所需的信息和各项保障;(七)法律规定的其他权利。

四川省《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》实施办法(2021年)文章属性•【制定机关】四川省人大及其常委会•【公布日期】2021.03.26•【字号】四川省第十三届人民代表大会常务委员会公告第73号•【施行日期】2021.03.26•【效力等级】省级地方性法规•【时效性】现行有效•【主题分类】选举正文四川省《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》实施办法(1987年7月2日四川省第六届人民代表大会常务委员会第二十六次会议通过根据1992年9月24日四川省第七届人民代表大会常务委员会第三十一次会议通过的《四川省地方各级人民代表大会代表选举实施细则(修正案)》第一次修正根据1995年6月20日四川省第八届人民代表大会常务委员会第十五次会议通过的《四川省地方各级人民代表大会代表选举实施细则(修正案)》第二次修正根据2005年11月25日四川省第十届人民代表大会常务委员会第十八次会议《关于修改〈四川省《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》实施细则〉的决定》第三次修正根据2010年11月24日四川省第十一届人民代表大会常务委员会第十九次会议《关于修改〈四川省《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》实施办法〉的决定》第四次修正根据2016年6月1日四川省第十二届人民代表大会常务委员会第二十五次会议《关于修改〈四川省《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》实施办法〉的决定》第五次修正根据2021年3月26日四川省第十三届人民代表大会常务委员会第二十六次会议《关于修改〈四川省《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》实施办法〉的决定》第六次修正)第一章总则第一条根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》(以下简称选举法),结合四川省实际,制定本实施办法。

中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会

选举法(1982修正)

【法规类别】选举法

【修改依据】全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》的决定(1986)

【发布部门】101

【发布日期】1982.12.10

【实施日期】1982.12.10

【时效性】已被修改

【效力级别】法律

中华人民共和国全国人民代表大会和

地方各级人民代表大会选举法(修正本)

(一九七九年七月一日第五届全国人民代表大会第二次会议通过

根据一九八二年十二月十日第五届全国人民代表大会第五次会议

《关于修改<中华人民共和国全国人民代表大会和

地方各级人民代表大会选举法>的若干规定的决议》修正

一九八二年十二月十日重新公布)

一九八二年十二月十日重新公布)

目录

第一章总则

第二章地方各级人民代表大会代表名额

第三章全国人民代表大会代表名额

第四章各少数民族的选举

第五章选区划分

第六章选民登记

第七章代表候选人的提出

第八章选举程序

第九章对代表的监督、罢免和补选

第十章对破坏选举的制裁

第十一章附则

第一章总则

第一条根据中华人民共和国宪法,制定全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法。

第二条全国人民代表大会的代表,省、自治区、直辖市、设区的市、自治州的人民代表大会的代表,由下一级人民代表大会选出。

不设区的市、市辖区、县、自治县、乡、民族乡、镇的人民代表大会的代表,由选民直接选出。

第三条年满十八周岁的中华人民共和国公民,不分民族、种族、性别、职业、社会出身、宗教信仰、教育程度、财产状况和居住期限,都有选举权和被选举权。

依照法律被剥夺政治权利的人没有选举权和被选举权。

第四条每一选民在一次选举中只有一个投票权。

第五条人民解放军单独进行选举,选举办法另订。

第六条全国人民代表大会和归侨人数较多地区的地方人民代表大会,应当有适当名额的归侨代表。

第七条全国人民代表大会常务委员会主持全国人民代表大会代表的选举。

省、自治区、直辖市、设区的市、自治州的人民代表大会常务委员会主持本级人民代表大会代表的选举。

在地方人民代表大会常务委员会成立以前,由地方行政机关主持。

不设区的市、市辖区、县、自治县、乡、民族乡、镇设立选举委员会,主持本级人民代表大会代表的选举。

不设区的市、市辖区、县、自治县的选举委员会受本级人民代表大会常务委员会的领导。

乡、民族乡、镇的选举委员会受乡、民族乡、镇的人民政府的领导。

第八条全国人民代表大会和地方各级人民代表大会的选举经费,由国库开支。

第二章地方各级人民代表大会代表名额

第九条地方各级人民代表大会代表的名额,由各省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会,按照便于召开会议、讨论问题的解决问题,并且使各民族、各地区、各方面都能有适当数量的代表的原则自行决定,并报全国人民代表大会常务委员会备案。

第十条自治州、县、自治县人民代表大会代表的名额,由本级人民代表大会常务委员会按照农村每一代表所代表的人口数四倍于镇每一代表所代表的人口数的原则分配。

人口特少的乡、民族乡、镇,也应有代表参加。

县、自治县行政区域内,镇的人口特多的,或者不属于县级以下人民政府领导的企业事业组织的职工人数在全县总人口中所占比例较大的,经省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会决定,农村每一代表所代表的人口数同镇或者企业事业组织职工每一代表所代表的人口数之比可以小于四比一直至一比一。

第十一条直辖市、市、市辖区的农村每一代表所代表的人口数,应多于市区每一代表所代表的人口数。

第十二条省、自治区人民代表大会代表的名额,由本级人民代表大会常务委员会按照农村每一代表所代表的人口数五倍于城市每一代表所代表的人口数的原则分配。

第三章全国人民代表大会代表名额

第十三条全国人民代表大会的代表,由省、自治区、直辖市人民代表大会和人民解放军选举产生。

全国人民代表大会代表的名额不超过三千五百人。

名额的分配由全国人民代表大会常务委员会根据情况决定。

第十四条省、自治区、直辖市应选全国人民代表大会代表的名额,由全国人民代表大会常务委。