有毒与无毒中药在临床上的正确使用

- 格式:doc

- 大小:26.00 KB

- 文档页数:5

中药“有毒”是误读作者:王君平来源:《现代养生·下半月版》 2013年第7期最近,中药重金属超标问题引起了人们的广泛关注。

实际上,这在中药领域是个老话题。

盘点这些所谓“超标”事件,一个最为鲜明的特点是:出口转内销。

境外市场发现超标毒中药,经媒体报道后在国内形成轩然大波。

中药重金属超标是个老话题。

海外消费者对中药存在误解,西医理念和中医理念不一致香港卫生署发布公告称,一批同仁堂健体五补丸被检测出汞含量超标,另外两款产品牛黄千金散及小儿至宝丸的朱砂成分含量超标。

朱砂所含“汞”和水银之“汞”是两回事,此“汞”非彼“汞”。

国家药典委员会首席专家钱忠直教授认为,汞对人体的毒性,很大程度上取决于它的存在形式,而朱砂的主要成分为硫化汞(HgS),是典型的共价键化合物,化学性质稳定,溶解度极小,甚至不溶于盐酸和硝酸,难以在胃中分解被人体吸收进入体内。

因此,对朱砂和含朱砂中成药的毒性评价,不能简单套用“汞”的毒性数据来进行折算,应区分药物中含有的是什么形态和价态的汞。

将汞毒性套在朱砂身上,是不符合化学原理的。

在此事件之前,华润三九集团生产的治疗偏头疼中药正天丸在英国被认为可能含有毒性,因为正天丸中含有乌头草,这是一种曾被古希腊人视为“毒药之王”的药草,可能对心脏或者神经系统有毒性。

华润三九集团相关人员表示,正天丸说明书中披露的处方包含的附片为附子的炮制品。

附子是毛茛科植物乌头的子根加工品,而乌头为毛茛科植物乌头的母根,附子与乌头入药部位不同。

因此,经过炮制后,附子所含乌头类生物碱毒性大大降低。

汉森制药旗下拳头产品四磨汤被曝出含致癌物槟榔。

原因是国外2003年有一篇文章,列出槟榔、烟草等118种致癌物质。

文章对东南亚、马来西亚、泰国、印度进行了流行病学调查,调查显示长时间咀嚼槟榔的人口腔癌发病率要高一些,结论说长期咀嚼槟榔可能诱发口腔癌。

“嚼槟榔”与“槟榔入药”有根本区别,此槟榔非彼槟榔。

中国工程院院士李连达总结出几点“不一样”:一是所用原料部位不一样。

中药毒性在临床上的应用中药作为我国传统医学的重要组成部分,在临床上有着悠久的历史。

其中,一些中药具有一定的毒性,但经过加工和配伍后,可以发挥治疗作用。

本文将就中药毒性在临床上的应用进行探讨。

一、中药毒性的概念在中药中,有些药物具有毒性,即服用后可能对人体造成不良影响,甚至危害健康。

这种毒性主要表现为对某些器官组织造成损害或影响生理功能的药理作用。

但是,中药毒性并非一定是负面的,有些药物正是通过其毒性来发挥特定的治疗作用。

二、中药毒性的分类中药毒性可分为急性毒性和慢性毒性。

急性毒性是指在短时间内服用过量药物所导致的毒性反应,如出现中毒症状。

而慢性毒性则是指长期服用某些药物,可导致器官损伤或功能障碍。

另外,中药毒性还可分为内毒性和外毒性。

内毒性是指对内脏器官产生毒性作用,如对肝脏、肾脏等产生损害。

外毒性则是指对皮肤或黏膜等表面组织产生损害。

三、1. 转化作用一些有毒的中药在经过科学研究和加工后,可以转化为无毒或低毒的药物,如砒霜、半夏等。

这样就可以在不产生毒性反应的情况下,发挥其疗效。

2. 毒性疗法在中医临床上,有时会采用毒性疗法来治疗疾病。

通过适当的控制剂量和使用方法,利用中药的毒性来达到治疗目的,如清热解毒、消肿止痛等。

3. 毒性药物配伍中药在配伍过程中,根据药物相性和功效来合理搭配,可以发挥协同作用,增强疗效。

有时会利用毒性药物的作用来调整配伍方案,提高治疗效果。

4. 毒性调剂在中医药理论中,有“毒性可杀邪”的观念。

有些疑难杂症或重症疾病,需要使用毒性较大的中药来进行治疗,如重症感染、恶性肿瘤等。

通过合理控制剂量和使用方法,可以达到较好的治疗效果。

四、中药毒性应用的注意事项1. 严格控制剂量在使用中药毒性药物时,必须严格控制剂量,避免过量使用导致中毒反应。

患者在使用中药时,一定要按照医生的要求用药,不可自行增减剂量。

2. 个体差异不同患者对中药毒性的承受能力存在差异,有些人可能对某些药物过敏或不耐受。

临床安全使用中药注射剂应注意的几个方面李江;刘治中;王丽霞;王建升【摘要】中药注射剂是对传统中医药剂型的传承和发展,具有重要的临床价值和不可替代性,其安全性问题也更应重视.影响中药注射剂在临床安全使用的因素有药品使用环节和患者个体差异等.如何避免其在使用中的不良反应发生,医、护、药三方要从以下几方面入手:一是帮助患者树立正确的输液观念;二是在中医理论指导下使用中药注射剂,倡导方证对应的用药理念;三是合理选用溶媒配制输液;四是加强个体差异人群用药监护,使其在临床应用中发挥独特的疗效.【期刊名称】《中国中医基础医学杂志》【年(卷),期】2014(020)007【总页数】3页(P982-984)【关键词】中药注射剂;输液观念;方证对应;溶媒;个体差异【作者】李江;刘治中;王丽霞;王建升【作者单位】中国中医科学院广安门医院药剂科,北京 100053;中国中医科学院中医基础理论研究所,北京 100700;中国中医科学院广安门医院药剂科,北京 100053;中国中医科学院广安门医院药剂科,北京 100053【正文语种】中文【中图分类】R969.3中药注射剂是对中药传统剂型膏、散、丸、丹、汤等剂型的传承和发展,为中国所独有,它突破了中药传统给药方式,具有生物利用度高、作用迅速等特点,但不良反应也随之出现。

据国家药品评价中心统计,2005 年我国中药不良反应病例占所有全部药品不良反应病例的14%,其中75% 的中药不良反应病例由中药注射剂引起[1]。

笔者认为,规避不良反应的发生,合理地使用中药注射剂,在临床使用中应注意以下几点。

1 树立正确的中药注射剂输液观念1.1 正确了解中药注射剂中药注射剂在给药途径、药物疗效、安全性等方面已不同于传统制剂。

采用静脉给药方式,药物无需经过人体胃肠屏障而直接进入血管,含有毒物质立即就能发作并产生致命的毒性反应。

不少患者盲目认为中药比西药副作用小,输液比口服药起效快,因而主动要求使用中药注射剂。

常用中药的不良反应及注意事项学习指导几千年来,中医药作为中华民族的传统瑰宝,为我们民族的繁衍昌盛作出了不可磨灭的贡献。

随着现代科学技术的发展和人类对化学药物引起的毒副作用、耐药性及药源性疾病的增多,尤其是近年西方发达国家医药市场逐渐开始接受天然复方药物,中药在世界范围的应用日益扩大,新开发的中成药不断涌现,中西医合用的现象愈加普遍,中药显示出强大的生命力和广阔的发展前景。

然而,药物都是具有两重性,它既可以起到防病治病的作用,又可能在不正确的使用条件下对机体造成损害,中药也不例外。

因此,全面正确地向公众普及安全使用中药的知识,帮助临床医师和药师熟悉中药在使用过程中可能出现的不良反应及防治措施,掌握中西药合理的配伍方法,成为亟待解决的问题《常见中药的用药安全性》主要结合实地考察及广泛开展临床调研,综合医药报道文献,筛选出常用单味药,对其不良反应和注意事项进行了归纳整理。

由于品种较多,希望大家在学习过程中把握同类功效药不同品种之间的区别与联系,从而达到准确使用的目的。

学习的重点建议放在以下几个方面:常用中药的不良反应、注意事项。

正文中药是中国人发现的,数千年来为中国和周边地区人民的保健和医疗做出了贡献,近代以来更引起世界其他许多国家或地区的注意,服务于更多人的健康生活。

随着中药使用的增多,其用药安全性的问题愈显突出,也引起了广泛关注。

如何正确安全有效的使用中药就成为人们急切要了解和掌握的。

毋庸置疑,中药在使用不当时会产生不良反应。

按照国际上通用的药品不良反应的定义为:药品不良反应是指药品在预防、诊断、治病或调节生理功能的正常用法、用量下,出现的有害和意料之外的反应。

它不包括无意或故意超剂量用药引起的反应以及用药不当引起的反应。

无意或故意超剂量用药引起的反应也属于用药不当。

药物的不良反应有多种,中药常见的不良反应有毒性反应和过敏反应两类。

毒性反应也称毒性作用,是指药物引起身体较明显的功能紊乱和组织病理变化。

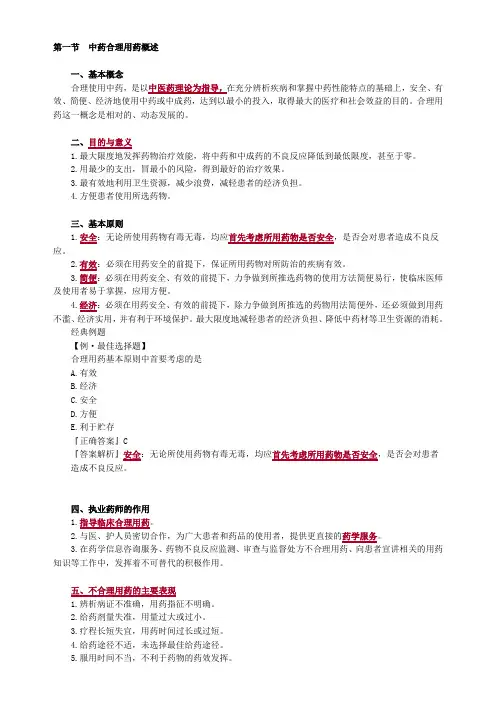

第一节中药合理用药概述一、基本概念合理使用中药,是以中医药理论为指导,在充分辨析疾病和掌握中药性能特点的基础上,安全、有效、简便、经济地使用中药或中成药,达到以最小的投入,取得最大的医疗和社会效益的目的。

合理用药这一概念是相对的、动态发展的。

二、目的与意义1.最大限度地发挥药物治疗效能,将中药和中成药的不良反应降低到最低限度,甚至于零。

2.用最少的支出,冒最小的风险,得到最好的治疗效果。

3.最有效地利用卫生资源,减少浪费,减轻患者的经济负担。

4.方便患者使用所选药物。

三、基本原则1.安全:无论所使用药物有毒无毒,均应首先考虑所用药物是否安全,是否会对患者造成不良反应。

2.有效:必须在用药安全的前提下,保证所用药物对所防治的疾病有效。

3.简便:必须在用药安全、有效的前提下,力争做到所推选药物的使用方法简便易行,使临床医师及使用者易于掌握,应用方便。

4.经济:必须在用药安全、有效的前提下,除力争做到所推选的药物用法简便外,还必须做到用药不滥、经济实用,并有利于环境保护。

最大限度地减轻患者的经济负担、降低中药材等卫生资源的消耗。

经典例题【例·最佳选择题】合理用药基本原则中首要考虑的是A.有效B.经济C.安全D.方便E.利于贮存『正确答案』C『答案解析』安全:无论所使用药物有毒无毒,均应首先考虑所用药物是否安全,是否会对患者造成不良反应。

四、执业药师的作用1.指导临床合理用药。

2.与医、护人员密切合作,为广大患者和药品的使用者,提供更直接的药学服务。

3.在药学信息咨询服务、药物不良反应监测、审查与监督处方不合理用药、向患者宣讲相关的用药知识等工作中,发挥着不可替代的积极作用。

五、不合理用药的主要表现1.辨析病证不准确,用药指征不明确。

2.给药剂量失准,用量过大或过小。

3.疗程长短失宜,用药时间过长或过短。

4.给药途径不适,未选择最佳给药途径。

5.服用时间不当,不利于药物的药效发挥。

6.违反用药禁忌,有悖于明令规定的配伍禁忌、妊娠禁忌、服药时的饮食禁忌。

中药临床应用警戒近二十年来,中药安全性事件引起国内外广泛关注,如以龙胆泻肝丸不良反应为代表的马兜铃酸肾损害事件,以鱼腥草注射剂、刺五加注射剂、双黄连注射剂为代表的中药注射剂不良反应等,人们对中药安全的警戒意识逐步增强。

第一部分概述一、中药药物警戒的定义中药药物警戒即是在中药安全性日益引起关注的背景下,应运而生的新概念,是西方药物警戒理念与中医药特色相结合的产物,也是与中医药传统安全用药思想一脉相承的理论体系。

中药传统药物警戒思想主要包括服药禁忌(配伍禁忌、妊娠禁忌、服药食忌、证候禁忌),配伍、炮制等减毒方法,有毒中药的剂量控制原则,中药毒性分级以及药物中毒解救等内容。

这些警戒思想是历代中医药学家临床经验的积累与结晶,是中医药安全用药理论的集中体现。

随着时代的变迁与发展,中药药物警戒开始融入新的内涵与理念。

2001年世界卫生组织(WHO)正式将药物警戒定义为“与发现、评价、理解和预防不良反应或其他任何可能与药物有关问题的科学研究与活动”。

在此基础上,中药药物警戒定义为与中药安全性相关的一切科学与活动。

其中“科学”主要包括中药临床安全用药理论,中药不良反应理论和中药毒理学等学术内容;“活动”则主要包括中药上市前与上市后的安全性监测与评价,中药安全性基础研究和中药临床安全问题发现、评估、认识与防范,实现合理用药指导及宣传等内容。

二、中药药物警戒的特色中药药物警戒与西方药物警戒既有密切联系,又有明显区别。

简而言之,中药药物警戒的特色可以归纳为以下几个方面:①中药药物警戒与中华民族数千年的安全用药思想一脉相承,有着丰富的中医药理论底蕴;②中药药物警戒是我国历代医药学家行医用药经验的精华浓缩,有着鲜明的中医药实践特色;③中药药物警戒不仅是中药安全性研究的指导性理论,同时也对西方草药的安全性监测与使用具有借鉴意义;④中药药物警戒并不将中药上市后安全性监测作为核心内容,而是承袭了中医“治未病”思想,有丰富的前瞻性预防理念,强调通过临床合理用药将中药的潜在危害性降至最低。

●中成药安全性●中成药的历史悠久,应用广泛,大量研究和临床实践表明,在合理使用的情况下,中成药的安全性是较高的。

合理使用包括正确的辨证选药、用法用量、使用疗程、禁忌症、合并用药等多方面,其中任何环节有问题都可能引发药物不良事件。

合理用药是中成药应用安全的重要保证。

●药物的两重性是药物作用的基本规律之一,中成药也不例外,中成药既能起到防病治病的作用,也可引起不良反应。

● 1.中成药使用中出现不良反应的主要原因●(1)中药自身的药理作用或所含毒性成分引起的不良反应;●(2)特异性体质对某些药物的不耐受、过敏等;●(3)方药证候不符,如辨证不当或适应证把握不准确;●(4)长期或超剂量用药,特别是含有毒性中药材的中成药,如朱砂、雄黄、蟾酥、附子、川乌、草乌、北豆根等,过量服用即可中毒;●(5)不适当的中药或中西药的联合应用。

● 2.中成药使用中出现的不良反应有多种类型●临床可见以消化系统症状、皮肤粘膜系统症状、泌尿系统症状、神经系统症状、循环系统症状、呼吸系统症状、血液系统症状、精神症状或过敏性休克等为主要表现的不良反应,可表现为其中一种或几种症状。

● 3.临床上预防中成药不良反应,要注意以下几个方面:●(1)加强用药观察及中药不良反应监测,完善中药不良反应报告制度。

●(2)注意药物过敏史。

对有药物过敏史的患者应密切观察其服药后的反应,如有过敏反应,应及时处理,以防止发生严重后果。

●(3)辨证用药,采用合理的剂量和疗程。

尤其是对特殊人群,如婴幼儿、老年人、孕妇以及原有脏器损害功能不全的患者,更应注意用药方案。

●(4)注意药物间的相互作用,中、西药并用时尤其要注意避免因药物之间相互作用而可能引起的不良反应。

●(5)需长期服药的患者要加强安全性指标的监测。

●一、中成药临床应用基本原则(1)● 1.辨证用药●依据中医理论,辨认、分析疾病的证候,针对证候确定具体治法,依据治法,选定适宜的中成药。

● 2.辨病辨证结合用药●辨病用药是针对中医的疾病或西医诊断明确的疾病,根据疾病特点选用相应的中成药。

关于中药毒性与临床合理用药的探讨目的:探讨中药毒性,根据我院患者出现中药中毒现象进行统计分析,针对中毒现象,寻找临床合理用药的控制方法。

方法:选取我院2012年1月到2013年12月就诊使用中药治疗中毒患者共100例,回顾性分析患者临床病症,总结中药中毒患者年龄阶段,统计分析导致患者中药中毒的因素。

结果:中药中毒患者的年龄段主要为50岁以上患者,占70%;中毒原因分别为患者自行服药或误服伪品、未炮制或炮制不当、配伍不合理或药不对症、药物用法不当及剂量过大或使用时间过长,发生率分别为15%、10%、40%、30%、5%。

另有33%的患者因此而出现不同程度的不良反应。

结论:中药毒性会导致患者发生不良反应,在临床使用过程中,一定要制定用药管理规定,严密监测用药后患者生命体征,提高中药毒性管理意识,做好防范工作,降低中毒发生频率。

标签:中药;毒性;合理用药近年来,随着中医药研究的不断发展,人们对中医药的信赖程度也逐渐提高,中药在临床中的应用也得到患者和医师的认同和重视。

但是,中药在使用中,如果没有重视配制剂量和原材料区分,就很容易导致毒性材料剂量无法得到控制,在长期服用过程中,可能会导致患者中毒,威胁患者的生命安全[1]- [2]。

本研究对我院100例服用中药中毒的患者资料进行分析,探讨中毒的原因和影响中药毒性的主要因素,为降低中药使用过程中毒事故发生率,有效进行用药管理提供可靠的信息,其具体报告如下。

1 资料与方法1.1 一般资料本组选择我院于2012年1月至2013年12月收治的使用中药发生不良反应的患者共100例,其中男性患者52例,女性患者48例,患者年龄20-68岁,平均年龄(41.5±8.7)岁。

1.2 一般方法收集患者中药使用中毒的病例报告100份,统计患者服用中药中毒的临床病症、年龄阶段、中毒类型以及不良反应影响的器官等具体的临床病症,通过总结分析临床用药管理方法。

1.3 诊断标准不良反应:伴有恶心、昏厥和虚脱等症状;急性毒性反应:患者伴有心悸、胸闷以及心律失常等明显症状;慢性毒性反应:早期并无明显病症,后期经检查得出,可能导致肾衰竭或者慢性肾功能损伤;过敏性反应:皮肤红疹、瘙痒等。

有毒与无毒中药中医常识2009-06-04 20:27:36 阅读260 评论0 字号:大中小订阅中医又将妊娠用药加以研究,将可能损害胎元,甚至有堕胎作用的中药归纳为禁用、慎用二类。

禁用的大多是毒性较强或药性猛烈的药物,如巴豆、牵牛、大戟、斑蝥、商陆、麝香、三棱、莪术、水蛭、虻虫等;慎用的包括通经去瘀、行气破滞以及辛热药物,如桃仁、红花、大黄、枳实、附子、干姜、肉桂、半夏等。

近代研究表明,半夏汤灌胃给药可使妊娠大鼠阴道出血率、胚胎死亡率升高;注射给药对小鼠胚胎有致畸作用。

芫花中的芫花萜、芫花素可引起多种怀孕动物发生流产,莪术中的萜类和倍半萜类化合物有抗孕作用,水蛭、冰片、麝香酮等对小鼠有一定终止妊娠的作用。

针对中药有毒、副作用的情况,历代医学家积极采取措施以减少和防止用药引起的毒、副作用,主要措施有1)合理配伍药物。

用一种药物来减轻或消除另一种药物的毒性和副作用,如生姜可解生半夏、生南星的毒,干姜可解附子的毒等等。

(2)正确炮制药物。

如川乌、草乌生用内服容易中毒,制川、草乌的毒性就大为减少;巴豆、继随子泻下作用剧烈,炮制时去油取霜用就可减轻泻下作用;常山用酒炒可减轻其催吐的副作用。

(3)严格掌握用量。

因细辛有毒性,故得出用量"辛不过钱"(1钱约为3g)。

同样道理,川、草乌,大戟芫花等均宜轻用。

(4)讲究服用方法和时间。

对胃肠道刺激作用较大的药宜在饭后服,并以少量多次为佳如鸦胆子毒性大,以桂圆肉裹服,则可减少对胃肠的刺激。

随着实验研究和临床观察的深入开展,对中药药理作用,毒、副作用的认识也逐步深化,这对正确应用中药非常重要,也是中药学进一步发展的重要指标和客观依据。

中药的不良反应一般可归结为以下几个方面。

近几年来,众所周知的龙胆泻肝丸事件起源于20世纪90年代初。

那是1990-1992年在比利时,有100多人服用同一家诊所开出的减肥药。

在服药1年后,数十名减肥者被查出肾脏受到损伤,研究认为是减肥药中关木通所含马兜铃酸所导致。

中医药对中药的毒性概念的认识,古今有很大的差异,归纳起来,“毒”或“有毒”的含义,有狭义与广义两个方面:1、广义的毒性概念广义的“毒”或有毒,具体有二:①“毒药”一词,在古代医药文献中常是药物的总称,即指凡药均可谓之为“毒药”,正如《周礼·天官·冢宰》云:毒药者,总括药饵而言,凡能除病者,皆可称之为毒药。

②指药物对人体的某种偏性。

中医学认为,药物之所以能治疗疾病,就在于它具有某种或某些特定的,有别于其他药物的偏性。

临床医生每取其偏性,以祛邪,调节脏腑功能,从而纠正阴阳之盛衰,最终达到愈病蠲疾,强身健体之目的。

古人常将这种偏性称之为“毒”、“有毒”。

如在《素问》中载曰:“大毒治病,十去其六;常毒治病,十去其七;小毒治病,十去其八;无毒治病,十去其九”,这是根据药物毒性的大小,把药物分为“大毒”、“常毒”、“小毒”、“无毒”等四类。

《神农本草经》把药物分为上中下三品,就是根据药物的有毒无毒来分类的,大体上是把攻病愈疾的药物称有毒,而可以久服补虚的药物看作无毒。

故张子和说:“凡药皆有毒也,非止大毒,小毒谓之毒。

”张景岳云:“药以治病,因毒为能,所谓毒药,是以气味之有偏也,盖气味之正者,谷食之属也,所以养人之正气,气味之偏者,药饵之属也,所以去人之邪气。

……是凡可辟邪安正者,均可称为毒药,故曰毒药攻邪也。

”张景岳之论述,进一步解释了毒药的广义含意,并阐明了毒性作为药物性能之一是一种偏性,以偏纠偏是药物治病的基本原理。

来源:考试资料网2、狭义的毒性概念所谓狭义的“毒”或“有毒”指药物对人体的毒害性,包括毒性、烈性、副作用。

凡有毒的药物,大多性质强烈、作用峻猛,故易毒害人体,常用治疗量幅度较小或极小,安全性低,用之不当,药量稍有超过常用治疗量,即可对人体造成伤害,轻者损伤人体,重者毙命。

正如隋代巢元方在《诸病源候论》中称:“凡药物云有毒及有大毒者,皆能变乱,于人为害者,亦能杀人”;明代《类经·卷四》云:“毒药,为药之峻利者。

(精)执业药师考试中药学习题集:中药的应用(有答案)一、最正确选择题1、能指引方中诸药直抵病所的药称A、君药B、佐助药C、引经药D、佐制药E、调解药2、照料兼证或兼有疾病发挥治疗作用的药称A、佐助药B、佐制药C、使药D、君药E、臣药3、针对主证主病发挥治疗作用的药称A、佐制药B、佐助药C、臣药D、君药E、使药4、麻黄配桂枝属于的配伍关系是B、单行C、相畏D、相须E、相反5、黄连治痢疾属于七情配伍中的A、单行B、相恶C、相反D、相须E、相使6、生姜配半夏属于A、相反B、相杀C、相畏D、相恶E、相反7、能协调诸药调解药味的是A、调解药B、引经药C、佐助药D、君药8、表现处方主攻方向的是A、佐药B、助药C、君药D、使药E、臣药9、能减少或除去毒副作用的配伍是A、相反B、相使C、相恶D、相杀E、相须10、能使药物功能降低或除去的配伍是A、相杀B、相恶C、相使D、相畏E、相须11、能增强原有药物功能的配伍是A、相须B、相畏C、相反D、相杀E、相恶12、能产生或增强毒性反响的配伍是A、相反B、相恶C、相须D、相杀E、相使13、指出以下哪个不属确立药物剂量的依照A、药物的使用目的B、患者的性别C、药物的寒热温凉D、药物的剂型E、药物的质地14、下边哪两种药适用不属相反A、甘草配海藻B、草乌配贝母C、甘草配人参D、藜芦配人参E、甘草配芫花15、下边哪两种药适用是属相反A、人参配莱菔子B、乌头配半夏C、石膏配五灵脂D、甘草配半夏E、生姜配半夏16、对于七情配伍,指出以下错误的选项是A、相须,即性能近似的药物适用,可增强原有疗效B、相使,即性能功能有某种共性的两药同用,一药为主,一药为辅,辅药能增强主药的疗效C、相畏,即一种药物的毒烈之性,能被另一种药物减少或除去D、相反,即两药适用,能产生或增强不良反响E、相恶,即一种药物能减少或除去另一种药物的毒烈之性二、配伍选择题1、A.相畏B.相杀C.相须D.相反E.相恶<1> 、附子配干姜属A、B、C、E、<2> 、石膏配知母属A、B、C、D、E、<3> 、人参配莱菔子属A、B、C、D、E、2、A.纠性B.减效C.增效D.增毒E.减毒<1> 、相须相使表示A、B、D、E、<2> 、相畏相杀表示A、B、C、D、E、<3> 、相恶表示A、B、C、D、E、3、A.细辛B.甘草C.草乌D.瓜蒌E.藜芦<1> 、与半夏相反的药是A、C、D、E、<2> 、与人参相反的药是A、B、C、D、E、<3> 、与甘遂相反的药是A、B、C、D、E、4、A.饭前服B.空肚服C.睡前服D.饭后服E.准时服<1> 、防止与食品相混淆,能快速进入肠中充足发挥药效,峻下逐水药、攻积导滞药、驱虫药均宜A、B、C、D、E、<2> 、胃腑空虚,有益于药物快速进入小肠消化汲取,多半药尤补虚药宜A、B、C、D、E、<3> 、饭后胃中存有许多食品,可减少药物对胃的刺激,消食健胃药或对胃肠有刺激的药物宜A、B、C、D、E、<4> 、为适应人体生理节律充足发挥药效,如安神药,涩精止遗药治疗梦遗滑精,缓下剂等应A、B、C、D、E、5、A.包煎B.先煎C.另煎D.烊化E.后下<1> 、有效成分不易煎出的矿物、贝壳类,如磁石、牡蛎等应A、B、C、D、E、<2> 、有效成分因煎煮易挥散或损坏而不持久煎的药物,如薄荷、白豆蔻应A、B、C、D、<3> 、胶类药易粘附于其余药渣及锅底,浪费药材又易熬焦,如阿胶、鹿角胶应A、B、C、D、E、<4> 、花粉、渺小种子及细粉类药物,因其飘荡水面不宜煎煮,如蒲黄、葶苈子、滑石粉等应A、B、C、D、E、6、A.草乌B.瓜蒌C.藜芦D.细辛E.甘草<1> 、与半夏相反的药是A、C、D、E、<2> 、与人参相反的药是A、B、C、D、E、<3> 、与甘遂相反的药是A、B、C、D、E、7、A.相恶B.相杀C.相须D.相反E.相畏<1> 、表示增效配伍关系的是B、C、D、E、<2> 、表示增毒配伍关系的是A、B、C、D、E、<3> 、表示减效配伍关系的是A、B、C、D、E、8、A.相须B.相杀C.相使D.相反E.相恶<1> 、石膏配知母,可增强清热泻火的成效A、B、C、D、E、<2> 、茯苓能增强黄芪的补气利水的成效A、B、C、D、E、<3> 、莱菔子能削弱人参的补气作用A、B、C、D、E、<4> 、生姜能减少或除去生半夏的毒性A、B、C、E、9、A.相须B.相畏C.相使D.相反E.相恶<1> 、即一种药物的毒烈之性,能被另一种药物减少或除去A、B、C、D、E、<2> 、即两种药适用,一种药物能使另一种药物原有功能降低A、B、C、D、E、<3> 、性能近似的药物适用,可增强原有疗效A、B、D、E、<4> 、即两药适用,能产生或增强不良反响A、B、C、D、E、三、多项选择题1、对于煎药方法,指出以下正确的A、入水即化的药或原为汁液性的药,宜用煎好的其余药液或开水冲服,如芒硝、竹沥水、蜂蜜等B、含淀粉、粘液质许多的应包煎,易粘锅糊化、焦化如车前子等C、有效成分不易煎出的矿物、贝壳类,如磁石、牡蛎等应先煎D、花粉、渺小种子及细粉类药物应包煎,因其飘荡水面不宜煎煮,如蒲黄、葶苈子、滑石粉等E、少量价钱昂贵的药物须另煎,免得煎出有效成分被其余药物的饮片汲取,如人参、西洋参2、对于服药次数,指出以下正确的A、一般疾病多采纳每天一剂,每剂分二服或三服B、病情急重者,可每隔 4 小时左右服药一次,日夜不断,使药力连续,顿挫病势C、病情缓轻者,亦可间日服或煎汤代茶饮,以图缓治D、应用发汗药、泻下药时,如药力较强,一般以得汗得下为度,不用尽剂,免得汗下太甚,损害正气E、呕吐病人宜小量频服,免得因量大再致吐3、不宜与藜芦同用的药物有A、白芍B、辛夷C、丹参D、玄参E、苦参4、不宜与甘草同用的药物有A、芫花B、甘遂C、京大戟D、白及E、苦参5、不宜与乌头同用的药物有A、细辛B、贝母C、天花粉E、白及6、中药配伍的目的是A、改变药性药味B、扩大适应范围C、增强疗效D、改变药材性状E、降低毒副作用7、属于相使配伍关系的药对有A、枸杞子配菊花B、黄连配木香C、半夏配乌头D、天南星配生姜E、黄芪配茯苓8、临床用药应充足利用的配伍关系是A、相使B、相须C、相畏D、相反E、相杀9、使药海涵的内容有A、制毒药C、主攻药D、协助药E、调解药10、对于服药时间,指出以下正确的A、饭前服,胃腑空虚,有益于药物快速进入小肠消化汲取,多数药尤补虚药宜饭前服B、睡前服,为适应人体生理节律而充足发挥药性,如安神药在睡前 30 分钟至 1 小时服,以便安息 ; 涩精止遗药治疗梦遗滑精; 缓下剂,以便第二天清早排便C、准时服,有些病准时发,只有在发病前某时服才能奏效,如截疟药应在疟发前 2 小时服D、空肚服,防止与食品相混淆,能快速进入肠中充足发挥药效,峻下逐水药、攻积导滞药、驱虫药均宜空肚服E、饭后服,饭后胃中存有许多食品,可减少药物对胃的刺激,消食健胃药或对胃肠有刺激的药物宜饭后服11、以下哪些不是确立药物剂量的依照A、药物的归经B、药物的起落浮沉C、用药方法D、因时、就地取材E、患者状况12、指出药物剂量确立的依照A、患者的年纪B、患者的性别C、药物起落浮沉D、药物的质地E、患者的病程13、特别煎法含有A、先煎B、包煎C、烊化D、后下E、冲服14、下边哪两种药适用是属“十九畏”的内容A、硫磺配朴硝B、水银配砒霜C、草乌配犀角D、官桂配石脂E、丁香配郁金15、下边哪两种药适用是属相反A、藜芦配芍药B、草乌配贝母C、附子配白及D、藜芦配南沙参E、甘草配芫花16、下边哪两种药适用是属相反A、甘草配京大戟B、川乌配白蔹C、甘草配五灵脂D、藜芦配丹参E、甘草配细辛17、下边哪两种药适用是属相反A、石膏配知母B、乌头配半夏C、人参配莱菔子D、甘草配甘遂E、生姜配半夏答案部分一、最正确选择题1、【正确答案】C【答案分析】使药:意义有二:一是引经药,即引方中诸药直达病所的药物 ; 二是调解药,即调解诸药的作用,使其协力驱邪。

有毒与无毒中药在临床上的正确使用有毒与无毒是中药药性理论的重要组成部分,毒有狭义与广义两说。

若单从毒即药物对人体伤害的狭义角度看,中药学中所谓有毒与无毒,是指药物对人体能否造成伤害。

一般说,凡标明有毒者,均表明该药会对人体造成明显的伤害,如砒霜、生乌头等有大毒,对人体有极大的毒害作用,特别是在不合理应用情况下更是如此。

未标有毒者,则说明该药对人体伤害较小或根本不会伤害人体。

其中偏性突出者,如干姜、黄连等虽为无毒之品,但却对人体分别潜在着伤阴助火与伤阳助寒等损害作用;而偏性甚弱者,如浮小麦、粳米等则为名副其实的无毒药,根本不会对人体造成伤害。

然而,仅仅站在毒指药物对人体伤害的狭义角度,将有毒与无毒理解为能否对人体造成伤害是不够的。

这是因为广义的毒是指药物的总称或药物的偏性,它既包括了药物对人体的毒害作用,又包括了药物对人体的治疗作用。

所以从广义角度讲,药物的有毒与无毒除表示其能否对人体伤害外,还表示了其对人体治疗作用的强弱。

一般说,有毒者力强,无毒者力弱。

如大黄与巴豆虽均为泄下之品,但大黄无毒而力较缓,巴豆有大毒则力峻猛;肉桂与附子虽均为补火助阳之品,但肉桂无毒而力缓,附子有毒则力强。

所以临床上如何正确使用有毒与无毒中药变得十分重要。

1、正确使用有毒中药,化有毒为无毒

取药毒,攻病毒,是中医临床治疗的基本法则之一。

一些以常用无毒中药难以奏效的怪疴顽疾,每以有毒中药为治而取效。

如雄黄有

毒,能攻毒杀虫,疗恶疮、蛇伤;砒石有大毒,能攻毒定喘,疗癌肿、喘哮。

然而,这些有毒之品极易毒害人体,临床应用有毒中药,必须十分谨慎。

用量是决定有毒中药能否毒害人体的关键。

一般说,凡是经过合理炮制的有毒中药,只要用量适当就不会对人体产生毒害。

使用有毒药物的正确方法是:从小剂量开始,逐步加量,至产生疗效而不损害人体出现不良反应为止;且要中病即止,不能盲目久用。

正如《本经序列》所云:若毒药疗疾,先起如粟,病去即止,不去倍之,不去十之,取去为度。

2、区别对待无毒中药。

不使无毒变有毒

中医习惯将药物分为有毒与无毒两大类。

从总体看,无毒药与有毒药相比.虽有药性平和、常用治疗量幅度大、安全性高等优点,但也不是昧味绝对不会对人体造成伤害,故临床应用应区别对待。

在这类常用的无毒药中,一部分药物如大黄、肉桂、麻黄等,因其偏性突出,故在不合理应用的条件下,也会对人体造成不同程度的毒害。

尽管有无毒者宜多(《类经卷十二》)之古训,但临床应用也不能唯求速效而盲目地超量应用,否则必害无疑。

如近年有报道,一中年女子超大量煎服无毒的陈艾(6根,约8O g),导致呼吸中枢麻痹而身亡。

另一部分药物,如山药、浮小麦、意苡仁等,因其药性平和,故对人体无毒害作用。

这部分药物,虽可以超大量内服,但也不能无限制地加量。

健康人暴饮暴食尚且伤脾胃,更何况是病者服用。

3、用法得当,是减毒的重要环节

中药的使用方法,如复方配伍、给药途径、单位时间内给药次数、用药时间的长短及施用面积的大小等是否合理得法,对中药的有毒无毒影响极大。

从古今临床应用中药发生有毒反应的案例看.有不少是由于用法不当而致。

因此临床用药应做到:(1)合理配伍,避开配伍禁忌。

凡属配伍禁忌,合用后能增加或产生人体毒害的配伍,如甘遂与干草等,不得谴用。

(2)根据治疗需要和药物的性能,选择正确的、有利增效减毒的给药途径。

毒大者宜外用,如砒石、轻粉、铅丹等,应尽量不做内服。

血管给药较消化道、呼吸道及体表给药易产生毒害,故应少用血管给药法,尽量采用消化道、呼吸道及体表给药法。

(3)根据药物毒性大小和病情的轻重.合理确定日(24 h内)给药次数。

所用中药无毒或有小毒,或病情急重者,可适当增加给药次数;所用中药有毒或大毒,或病情轻缓者,可适当减少给药次数。

总之,每日所用总量不能超过人体的最大耐受量。

(4)不可无节度地长期使用某单味中药、复方或中成药.仅防蓄积中毒。

一般用药至邪去病将愈或初步痊愈,即停用或减用原药,或改用力缓之药,或以食养,或待机体自我调节。

(5)外用中药,特别是有毒中药,不可超量大面积施用,以防其所含成分特别是有毒成分,经皮肤外层或破损处组织过量吸收而致中毒。

4 准确辨证。

是减毒的必要保证

中药的有毒无毒,还受到机体方面的影响。

每一个从事临床工作的医生,必须全面准确地辨析用药者的体质、年龄、性别、种族及皮肤状况等,作为用药的依据,只有这样才能有效地减少或防止中药对

人体的毒害。

一般说,对于不同的健康个体,体强或基本健康、高大肥胖的人耐药性较强,可投作用强烈或有毒之品,且宜守常量或稍增用量。

而体弱或久病多病、矮小瘦弱或婴幼老人耐药性较差,不宜投用作用强烈或有毒之品,宜用作用较缓或毒性较小的中药,且宜仅守常量或低于常量。

对于不同性别的个体,特别是妇女,要注意其生理变化而恰当选药。

对于不同种族或同种族而居处或习俗不同的用药者,也要注意辨析其对中药的敏感性或耐受性。

其中敏感性强耐受量小的就.用药量亦小;而敏感性弱耐受量大的,用药量亦大。

此外,应根据人体皮肤的状况,如皮肤的部位、完好或破损、体表的温度、湿度等的不同,恰当选择用量及药用部位,以免过量吸收某些药物成分而导致中毒。

5 识别过敏者,及早予以防治

中药的有毒,有时是指过敏反应。

近年报道也说明,在应用中药而致有毒反应的案例中,属现代医学中过敏反应者占相当比例。

减少或杜绝中药的这种有毒反应,关键是善于识别、及早防治。

临床发现,在对中药产生过敏反应的用药者中,有不少是既往曾对中、西药或其他物质有过敏反应史者,故此,医生在谴药组方时,要详细询问用药者的病史,弄清楚其对中药,尤其是需马上使用的单味中药或中成药有无过敏史,以便避免使用对用药者致敏的药物。

用药后,医者与用药者都要密切观察,如出现皮疹、恶心、呕吐、心悸、血尿、喘息等不良反应,且这种反应与药物的性效无关,则应立即停用,并酌情处

理。

若确系所用药物的过敏反应,应在条件允许下,尽可能确认变应原究为何种中药或中成药,并告知患者,日后不得再用,以免重蹈覆辙。

有人统计,中药注射剂注射给药引致的过敏性休克和急性心源性脑缺氧综合征的几率,不仅高于以其他剂型和给药途径,而且有死亡者,故临床应用中药注射剂尤当小心。

除在药剂的质量上把关外,对已知易过敏的中药注射液,如天花粉注射液、地龙注射液、鹿茸注射液等,则应在注射前行过敏试验,若为过敏者当不用,或用脱敏法注射,以防引起过敏。

中药的治疗效能与有毒反应既是相对的,又是密切相关的,是一个事物的两个方面。

对于中药的有毒与无毒不能一概而论,既不能认为其一概无毒,也不能认为其个个有毒,而是要具体药物具体分析。

在一定条件下,药物的有毒与无毒是可以相互转化的。

从有毒化为无毒,发挥治疗作用,是临床所需要的;从无毒转为有毒,不但不能疗疾病,反而损害人体,是临床应避免的。

药剂科

2012年8月。