微处理器发展历史

- 格式:ppt

- 大小:516.50 KB

- 文档页数:26

CPU发展史1971年世界上第一款微处理器是Intel公司推出的4004,这是第一款可以用于微机的4位处理器,它包括2300个晶体管。

随后Intel又推出8008由于市场反应不理想,1974年8008发展成8080成为第二代处理器,8080作为代替电子逻辑电路的器件被用于各种应用电路和设备中。

同时期Zilog公司生产了8080的增强型Z80,摩托罗拉公司生产了6800,Intel公司于1976年又生产了增强型8085,但这些芯片都没有改变8080的基本特点,都属于第二代处理器。

它们都采用NMOS工艺,集成约9000只晶体管,平均指令执行时间为1μs~2μs,采用汇编语言,BASIC,Fortran编程,使用单用户操作系统。

1978年Intel公司生产的8086是第一个16位的处理器,很快Zilog公司和摩托罗拉公司也计划生产Z8000和68000。

这就是第三代微处理器的起点。

1982年,Intel公司在8086的基础上,研制出了80286微处理器,该处理器最大主频为20MHZ。

内,外部数据传输均为16位,使用24位内存的寻址,8086~80286这个时代是个人电脑起步的时代,当时在国内使用甚至见PC机的人很少,它在人们心中是一个神秘的东西。

到九十年代初,国内才开始普及计算机。

1985年春天的时候,INTEL公司已经成为了第一流的芯片公司,它决心全力开发新一代的32位核心的CPU-80386。

INTEL给80386设计了三个技术要点:使用“类286”结构,开发80387微处理器增强浮点计算能力,开发高速缓存解决内存速度瓶颈。

1985年10月17日,INTEL划时代的产品———80386DX正式发布了,其内部包含27.5万个晶体管,时钟频率为12.5MHZ,后逐步提高到20MHZ 25MHZ 33MHZ,最后还有少量的40MHZ产品。

1989年INTEL公司又推出准32位微处理器芯片80386SX。

cpu发展历史过程CPU(Central Processing Unit)是计算机中的核心部件,负责执行计算机程序的指令,控制和协调计算机的各种操作。

随着计算机技术的发展,CPU也经历了多个阶段的演进和发展。

本文将从早期的计算机CPU开始,逐步介绍CPU的发展历史过程。

一、早期计算机的CPU早期的计算机CPU采用的是电子管技术,这种技术具有高功耗、体积庞大、易损坏等缺点。

该阶段的计算机CPU运算速度较慢,主要用于科学计算和军事应用。

代表性的早期计算机有ENIAC、EDVAC 等。

二、晶体管时代的CPU20世纪50年代末,晶体管技术的发展使得计算机CPU得以进一步改进。

晶体管比电子管体积小、寿命长、功耗低,使得计算机性能得到显著提升。

该时期的计算机CPU采用了冯·诺依曼结构,即将指令和数据存储在同一内存中。

代表性的计算机有IBM System/360等。

三、集成电路时代的CPU20世纪60年代,集成电路技术的出现使得计算机CPU集成度大幅提高,体积缩小,功耗进一步降低。

这一时期的计算机CPU开始出现微处理器,即将多个功能模块集成在一颗芯片上,实现更高的性能和更小的体积。

代表性的计算机有Intel 4004、Intel 8008等。

四、个人计算机时代的CPU20世纪70年代末,个人计算机的出现使得计算机CPU得到大规模普及。

此时的计算机CPU采用了更加先进的微处理器架构,性能大幅提升。

代表性的计算机有IBM PC、Apple Macintosh等。

五、多核处理器时代的CPU21世纪初,多核处理器技术的出现使得计算机CPU能够同时处理多个任务。

这种技术通过在一颗芯片上集成多个处理核心,实现更高的并行计算能力。

代表性的计算机有Intel Core系列、AMD Ryzen系列等。

六、现代计算机时代的CPU随着科技的不断发展,计算机CPU在性能、功耗和集成度方面都取得了巨大的进步。

现代计算机CPU采用了更加先进的制程工艺和架构设计,如14纳米、10纳米工艺、超标量架构、超线程技术等。

CPU的发展历程CPU是Central Processing Unit(中央微处理器)的缩写,由运算器和控制器两部分组成,按照其处理信息的字长,CPU可以分为:4位微处理器、8位微处理器、16位微处理器、32位微处理器以及正在走红的64位微处理器。

一、CPU发展的孕育期(1971~1978)代表CPU:intel 4004、8008(4004)世界上第一款可用于微型计算机的4位处理器,是英特尔公司于1971年推出的包含了2300个晶体管的4004。

由于性能很差,市场反应十分冷淡。

于是Intel公司随后又研制出了8080处理器、8085处理器,加上当时Motorola公司的MC6800微处理器和Zilog公司的Z80微处理器,一起组成了8位微处理器的家族。

二、CPU发展的摇篮期(1978~1979)代表CPU:intel 8086、8088(8086)这期间的代表是英特尔公司1978年推出的这款8086处理器,它是第一块16位微处理器,最高主频为8MHz,内存寻址能力为1MB。

同时英特尔还生产出与之相配合的数学协处理器8087,这两种芯片使用相互兼容的指令集,但i8087指令集中增加了一些专门用于对数、指数和三角函数等数学计算的指令,人们将这些指令集统一称之为x86指令集。

虽然以后英特尔又陆续生产出第二代、第三代等更先进和更快的新型CPU,但都仍然兼容原来的x86指令。

从这点上来说,虽然用今天的眼光看来,8086的性能是那么的不堪,但是它的诞生却奠定了以后CPU发展的基础。

(8088)1979年,英特尔公司再接再厉,又开发出了8088。

8088集成了约29000个晶体管,采用40针的DIP封装,最高频率为8MHz。

也正是从8088开始,PC(个人电脑)的概念开始在全世界范围内发展起来,因为1981年IBM公司将8088芯片首先用于其研制的PC机中,标志着PC真正走进了人们的工作生活之中。

三、CPU发展的婴幼期(1979~1985)代表CPU:Intel 80286(286)1982年,英特尔公司在8086的基础上,研制出了80286微处理器,它是一颗真正为PC而存在的CPU,IBM公司将80286微处理器首先用在AT机中,引起了业界了极大的轰动。

微处理器的发展历史- 第一代微处理器诞生于1971年。

Intel公司推出了第一款被称为Intel 4004的微处理器。

它是一款4位的微处理器,主要用于计算器和其他嵌入式系统。

- 在1974年,Intel公司推出了一款8位的微处理器,称为Intel 8080。

它是第一款被广泛采用的微处理器,并被用于许多个人计算机系统。

- 接着在1978年,Intel公司推出了Intel 8086处理器。

这款处理器采用了新的x86架构,并成为后来IBM个人电脑的标准架构。

该架构至今仍在广泛使用。

- 在1981年,Intel公司推出了第一款16位的微处理器,称为Intel 。

这款处理器在性能和功能方面有了显著改进,并成为第一个使用现代操作系统的个人电脑的主要处理器。

- 在1985年,Intel公司推出了Intel 386处理器,它是第一款32位的微处理器。

这款处理器在性能上有了大幅度提升,为之后的个人电脑提供了更高的计算能力。

- 在1993年,Intel公司推出了Intel Pentium处理器。

这款处理器在多任务处理和图形处理性能上有了显著提升,成为当时最受欢迎的个人电脑处理器之一。

- 随着技术的不断进步,微处理器的速度和性能不断提升。

不同的公司推出了各种新的微处理器,如AMD的Athlon系列和英特尔的Core系列。

- 最近几年,随着人工智能和物联网的发展,对微处理器的需求不断增加。

微处理器正在朝着更高的能效和更强的计算能力发展。

以上是微处理器发展的一些重要里程碑,它们为计算机技术的不断进步做出了重要贡献。

随着时间的推移,我们可以期待微处理器的发展继续带来更多的创新和突破。

简述微处理器的发展过程

微处理器是一种集成电路,它能够执行计算机程序中的指令。

它是计算机的核心组件之一,可以被用于控制各种设备,例如个人电脑、智能手机、平板电脑、汽车等等。

微处理器的发展始于20世纪70年代。

当时,英特尔公司推出了第一款微处理器,它被称为4004芯片,拥有2300个晶体管,其性能远不如当今的处理器。

随着技术的发展,芯片的晶体管数量逐渐增加,性能也随之提高。

1980年代,IBM公司推出了第一款个人电脑,这标志着微处理器的应用进入了一个新的阶段。

为了满足不同的应用需求,各家公司纷纷推出了不同性能的微处理器,例如英特尔的8086、80286、80386等等。

这些处理器逐渐成为了计算机领域的标准。

1990年代,微处理器技术进一步发展,出现了多核处理器、64位处理器等等。

同时,移动设备市场也开始快速发展,各种低功耗、高性能的处理器相继问世,例如ARM公司的Cortex系列处理器。

如今,微处理器已经成为了现代生活的必备组件。

随着物联网、人工智能等技术的发展,微处理器的应用前景也愈加广泛。

- 1 -。

1970年代初微处理器的出现微处理器早先,在计算机的处理单元的中央(的CPU)包括多个集成电路中(IC)中实现,集成电路的通用逻辑和IC定制设计用作必要的。

在1970年代,一种称为LSI的大规模IC 使4位处理器可以安装在单个LSI上,并且出现了微处理器。

背景是1960年代后期在日本举行的名为“ 计算器战争” 的开发竞赛以及爆炸性市场的需求。

4004年诞生于计算器大战。

另一方面,在这个时代,大型机(例如System / 360)已经是32位,而小型计算机(例如PDP-11)已经是16位,并且那时LSI中使用的MOS技术的运行速度较慢。

因此,后来微处理器的出现开始影响计算机的主流。

●1970年,Garrett CADC开发了Garrett AiResearch 。

它是专为F-14战斗机开发的,没有投放市场。

●1971年由Marcian E. Hoff为Intel开发的第一款微处理器4004被发布。

它包含等效的2300个晶体管,是一个4位处理器。

它每秒可进行约60,000次交互(0.06 MIP),时钟频率为108KHz。

世界上第一个商用微处理器●1971年,德州仪器(TI)TMS1050发布。

第一(或第一个)LSI 是面向所谓的多合一类型的微控制器(单芯片微计算机)。

它给日本计算器战争带来了价格损失。

●1972年4月宣布8008。

8位。

它是为高性能终端Datapoint 2200设计的,但由于性能不足而未被采用。

后继者8080 成为x86的历史。

●1973年美国国家半导体IMP-16。

第一个16位处理器。

●1970年代中期PC外观。

自1970年代中期以来,广泛用于个人计算机(个人计算机)中的CPU不断出现。

8位个人计算机从1970年代中期开始在美国出现,从1970年代末开始在日本出现●1974年四月英特尔8080发布。

专为计算机使用而设计的8位CPU。

常规的CPU意识到嵌入式应用程序(例如控制设备)的重要性。

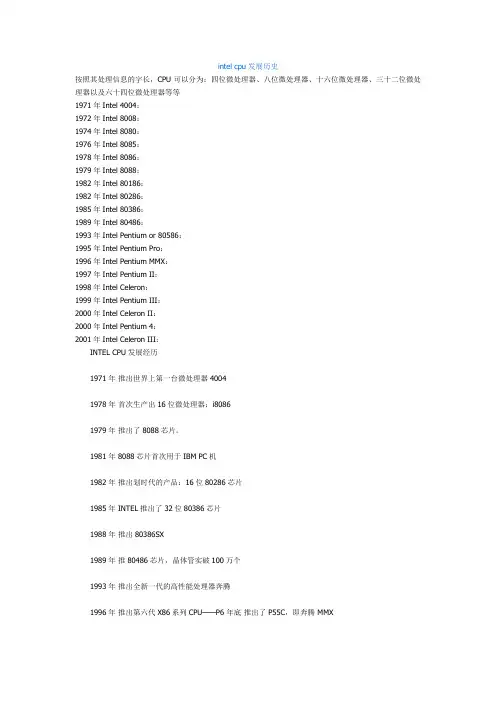

intel cpu发展历史按照其处理信息的字长,CPU可以分为:四位微处理器、八位微处理器、十六位微处理器、三十二位微处理器以及六十四位微处理器等等1971年Intel 4004:1972年Intel 8008:1974年Intel 8080:1976年Intel 8085:1978年Intel 8086:1979年Intel 8088:1982年Intel 80186:1982年Intel 80286:1985年Intel 80386:1989年Intel 80486:1993年Intel Pentium or 80586:1995年Intel Pentium Pro:1996年Intel Pentium MMX:1997年Intel Pentium II:1998年Intel Celeron:1999年Intel Pentium III:2000年Intel Celeron II:2000年Intel Pentium 4:2001年Intel Celeron III:INTEL CPU发展经历1971年推出世界上第一台微处理器40041978年首次生产出16位微处理器:i80861979年推出了8088芯片。

1981年 8088芯片首次用于IBM PC机1982年推出划时代的产品:16位80286芯片1985年 INTEL推出了32位80386芯片1988年推出80386SX1989年推80486芯片,晶体管实破100万个1993年推出全新一代的高性能处理器奔腾1996年推出第六代X86系列CPU——P6 年底推出了P55C,即奔腾 MMX1997年推出了影响力最大的CPU—奔腾Ⅱ1998年推出性价比相当厉害的赛扬处理器1999年发布第三代的奔腾处理器—奔腾III2000年 Coppermine128核心Celeron处理器年底发布了第四代Pentium处理器—奔腾。

CPU 的发展历程和发展现状1.发展历程1.1 X86 时代的 CPUCPU 的溯源可以向来去到 1971 年。

在那一年,当时还处在发展阶段的 INTEL 公司推出了世界上第一台微处理器 4004。

这非但是第一个用于计算器的 4 位微处理器,也是第一款个人有能力买得起的电脑处理器!1978 年, Intel 公司再次领导潮流,首次生产出 16 位的微处理器,并命名为 i8086,同时还生产出与之相配合的数学协处理器 i8087,这两种芯片使用相互兼容的指令集,但在 i8087 指令集中增加了一些专门用于对数、指数和三角函数等数学计算指令。

由于这些指令集应用于i8086和 i8087,所以人们也这些指令集统一称之为X86指令集。

1979 年,INTEL 公司推出了8088 芯片,它仍旧是属于 16 位微处理器,内含 29000个晶体管,时钟频率为 4.77MHz,地址总线为 20 位,可使用 1MB 内存。

8088 内部数据总线都是 16 位,外部数据总线是 8 位,而它的兄弟 8086 是16 位。

1981 年 8088 芯片首次用于 IBM PC 机中,开创了全新的微机时代。

也正是从8088 开始,PC 机(个人电脑) 的概念开始在全世界范围内发展起来。

1982 年,许多年轻的读者尚在襁褓之中的时候, INTE 已经推出了划时代的最新产品枣80286 芯片,该芯片比 8006 和 8088 都有了飞跃的发展,虽然它仍旧是 16 位结构,但是在 CPU 的内部含有 13.4 万个晶体管,时钟频率由最初的 6MHz 逐步提高到 20MHz。

其内部和外部数据总线皆为 16 位,地址总线24 位,可寻址 16MB 内存。

从 80286 开始,CPU 的工作方式也演变出两种来:实模式和保护模式。

1.2 Intel 80286 处理器1985 年 INTEL 推出了80386 芯片,它是 80X86 系列中的第一种32 位微处理器,而且创造工艺也有了很大的进步,与80286 相比,80386 内部内含 27.5 万个晶体管,时钟频率为 12.5MHz,后提高到20MHz,25MHz,33MHz。

微处理器发展史引言:微处理器是现代计算机的核心部件之一,它的发展历程与计算机科学的进步息息相关。

本文将从微处理器的起源开始,逐步介绍其发展历程,包括关键技术突破、产业竞争和应用领域的拓展。

第一阶段:早期微处理器的诞生20世纪60年代末至70年代初,微处理器的概念开始出现。

1969年,美国英特尔公司的德鲁·摩尔(Gordon Moore)和罗伯特·诺伊斯(Robert Noyce)提出了"摩尔定律",预测集成电路上的晶体管数目每18个月翻一番。

1971年,英特尔发布了第一款商用微处理器Intel 4004,它采用了10微米工艺,拥有2,300个晶体管,主要用于计算器和工业控制系统。

第二阶段:微处理器的快速发展在20世纪70年代中期,微处理器的发展迅猛。

1974年,英特尔推出了8位微处理器Intel 8080,它成为了第一款广泛应用于个人计算机的微处理器。

接着,英特尔又相继推出了8086、8088等微处理器,为计算机技术的进一步发展奠定了基础。

第三阶段:微处理器的升级换代20世纪80年代至90年代初,微处理器开始进入升级换代阶段。

1981年,英特尔发布了16位微处理器Intel 80286,它提供了更高的性能和更大的内存容量。

紧随其后的是Intel 80386和80486微处理器,它们进一步提升了计算机的处理速度和性能。

同时,其他厂商如AMD、IBM等也推出了自己的微处理器产品,形成了激烈的竞争局面。

第四阶段:多核微处理器的兴起21世纪初,随着计算机应用的多样化和需求的增加,单核微处理器已经无法满足用户的需求。

因此,多核微处理器成为了发展的趋势。

2006年,英特尔发布了首款双核处理器Intel Core Duo,它将两个独立的处理核心集成在一个芯片上,大大提升了计算机的多任务处理能力。

此后,四核、六核甚至更多核心的微处理器相继问世,使得计算机在处理复杂任务时更加高效。

处理器开展史CPU是Central Processing Unit,就是中央处理器的缩写,它是计算机中最重要的一个局部,由运算器和控制器组成。

如果把计算机比作一个人,那么CPU就是他的心脏,其重要作用由此可见一斑。

按照其处理信息的字长,CPU可以分为:四位微处理器、八位微处理器、十六位微处理器、三十二位微处理器以及六十四位微处理器等等。

INTEL处理器开展史英特尔公司是全球最大的半导体芯片制造商,它成立于1968年,具有40多年产品创新和市场领导的历史。

1971年,英特尔推出了全球第一个微处理器。

微处理器所带来的计算机和互联网革命,改变了整个世界。

一、Intel桌面处理器开展史1971年11月15日:世界上第一块个人微型处理器4004诞生1971年11月15日,Intel公司的工程师霍夫创造了世界上第一个商用微处理器—4004,从此这一天被当作具有全球IT界里程碑意义的日子而被永远的载入了史册。

这款4位微处理器虽然只有45条指令,每秒也只能执行5万条指令,运行速度只有108KHz,甚至比不上1946年世界第一台计算机ENIA C。

但它的集成度却要高很多,集成晶体管2300只,一块4004的重量还不到一盅司。

这一突破性的创造最先应用于Busicom 计算器,为无生命体和个人计算机的智能嵌入铺平了道路。

Busicom最初方案是需要12个定制芯片。

而英特尔工程师霍夫提出了通用逻辑设备的概念,它可能是一个更出色、更高效的解决方案。

正是由于他的提议才使得微处理器得以开发。

起初,Busicom向英特尔支付了60000美元,获得了微处理器所有权。

在认识到“大脑〞芯片的无限潜力之后,英特尔提出用60000美元换回微处理器设计的所有权。

Busicom同意了英特尔的请求。

1971年11月15日,英特尔面向全球市场推出了4004微处理器,每个售价为200美元。

编号为4004,第一个“4〞代表此芯片是客户订购的产品编号,后一个“4〞代表此芯片是英特尔公司制作的第四个订制芯片。

微处理器的发展历史第一代:1971-1973年字长(4/8)典型产品:Intel 4004、4040, Intel8008Intel公司研制出MCS4微型计算机(CPU为4040,4位机)。

1971年,第一台微处理机4004由英特尔公司研制成功。

第二代:1974-1977年字长(8)典型产品:Intel8086,Motorola 6800,Zilog Z-80,Rockwell 6502 微型计算机的发展和改进阶段。

1975年,ATARI——8800微电脑问世。

1977年,柯莫道尔公司宣称全组合微电脑PET——2001研制成功。

1977年,TRS——80微电脑诞生。

1977年,苹果——II型微电脑诞生。

第三代:1978-1984年字长(16)典型产品:Intel 8086、8088、80186、8286,Motorola MC68000 16位微型计算机的发展阶段微型计算机代表产品是IBM-PC(CPU为8086)。

本阶段的顶峰产品是APPLE公司的Macintosh(1984年)和IBM公司的PC/AT286(1986年)微型计算机。

1979年,夏普公司宣布制成第一台手提式微电脑。

1982年,微电脑开始普及,大量进入学校和家庭。

1984年1月: Apple 的Macintosh发布。

基于Motorola 68000微处理器。

可以寻址16M。

第四代:1985-1991年字长(32)典型产品:Intel90386、80486,Motorola 68020、MC68030、68040,Z8000032位微型计算机的发展阶段Intel公司推出了Pentium或称P5(中文译名为“奔腾”)的微处理器,它具有64位的内部数据通道。

1985年10月17日: 80386 DX推出。

时钟频率到达33MHz,可寻址1GB内存。

比286更多的指令。

每秒6百万条指令,集成275000个晶体管。

1987: Macintosh II发布,基于Motorola 68020处理器。

微型计算机芯片发展史微型计算机芯片是现代电子设备的核心组成部分,它的发展经历了多年的技术积累和创新。

本文将以微型计算机芯片发展史为主题,分为以下几个部分进行介绍。

一、早期计算机芯片的发展20世纪50年代至60年代,计算机技术正处于起步阶段,计算机体积庞大、体系结构复杂。

当时的计算机芯片主要采用离散元件的电路设计,如晶体管、二极管等。

这种设计方式的计算机芯片体积庞大、功耗高,限制了计算机的发展。

直到1965年,Gordon Moore提出了著名的摩尔定律,预测了集成电路中晶体管的数量每隔18个月翻一番,这为计算机芯片的发展奠定了基础。

二、集成电路的诞生20世纪60年代末,集成电路的概念被提出,并逐渐应用于计算机芯片的设计中。

集成电路是将多个晶体管、电阻、电容等元器件集成在一块半导体芯片上的技术,大大减小了芯片的体积和功耗。

1968年,Intel公司推出了第一款集成电路芯片,标志着微型计算机芯片的发展进入了一个新阶段。

三、微处理器的诞生20世纪70年代,微型计算机芯片的发展进入了一个快速发展的时期。

1971年,Intel公司推出了第一款微处理器Intel 4004,它是世界上第一款集成了中央处理器功能的微型芯片。

微处理器的问世,使得计算机变得更加智能化和灵活化,为个人计算机的普及奠定了基础。

四、芯片制程的进步20世纪80年代至90年代,随着半导体工艺的不断进步,微型计算机芯片的集成度和性能得到了大幅提升。

1982年,Intel公司推出了第一款x86架构的微处理器Intel 80286,它具备了更强的计算能力和内存管理功能。

随后,Intel公司相继推出了80386、80486等系列产品,使得微型计算机的性能不断提高。

五、多核处理器的出现21世纪初,随着计算机应用需求的不断增加,单核处理器已经无法满足性能要求。

为了提高计算机的并行处理能力,多核处理器技术被引入到微型计算机芯片中。

多核处理器可以同时执行多个任务,提高计算机的运算速度和效率。

Inter CPU的发展历史和未来前景1968年,神奇而伟大的Intel公司成立了,格鲁夫、诺依斯和摩尔是微电子业界的梦幻组合.1971年,INTEL英特尔公司推出了世界上第一台微处理器4004.Intel 4004微处理器集成了2250个晶体管,每个晶体管的距离是10微米,它能够处理4比特的数据,每秒运算6万次,运行的频率为108Khz,成本不到100美元.英特尔公司的首席执行官戈登摩尔将4004称之为“人类历史上最具革新性的产品之一”.Intel 4004微处理器功能较弱,计算速度较慢,以至于只能在Busicom计算器上使用,更不用说进行复杂的数学计算了.但是相比第一套计算机ENIAC来说,功能和体积有了长足的进步.1978年,INTEL公司推出了命名为i8086的16位微处理器,同时还生产出与之相配合的数学协处理器i8087,由于这两种芯片所用的指令集相互兼容,所以人们统称它们为“X86”指令集.Intel推出了8086处理器,到今天为止它仍然是所有x86兼容处理器的基础.Intel 8086集成万只晶体管,时钟频率为,内部数据总线CPU内部传输数据的总线、外部数据总线CPU外部传输数据的总线均为16位,地址总线为20位,可寻址1MB内存.1979年Intel推出8088处理器.Intel 8088处理器内含29000个晶体管,地址总线为20位,时钟频率为,可以使用1M内存.8088处理器的内部数据处理总线为16位,外部数据总线为8位.8088芯片在IBM PC中的使用也开创了全新的微机时代.1981年Intel发布了一个不太重要的CPU——80186,这颗CPU没有被PC厂商所采纳,据说主要是软件兼容的问题而被废弃.1982年Intel在8086的基础上,推出了80286芯片.286芯片具备16位字长,集成了万只晶体管,时钟频率由最初的6MHz逐步提高到20MHz.其内部和外部数据总线皆为16位,地址总线24位.与8086相比,80286寻址能力达到了16MB,可以使用外存储设备模拟大量存储空间,从而大大扩展了80286的工作范围,还能通过多任务硬件机构使处理器在各种任务间来回快速切换,以同时运行多个任务,其速度比8086提高了5倍甚至更多.1985年10月17日Intel发布了80386处理器.80386处理器被广泛应用在1980年代中期到1990年代中期的IBM PC兼容机中.这些PC机称为“80386电脑”或“386电脑”,有时也简称“80386”或“386”.80386处理器首次在x86处理器中实现了32位系统,可配合使用80387数字协处理器增强浮点运算能力,并且首次采用高速缓存外置解决内存速度瓶颈问题.80386有三种工作模式:实模式、保护模式、虚拟86模式.实模式为DODX可以直接访问4G字节的内存,并具有异常处理机制;虚拟86模式可以同模拟多个8086处理器来加强多任务处理能力.80386的广泛应用,将PC机从16位时代带入了32位时代.80386的强大运算能力也使PC机的应用领域得到巨大扩展,商业办公、科学计算、工程设计、多媒体处理等应用得到迅速发展.1989年,80486处理器面市.80486处理器集成了120万个晶体管,时钟频率由25MHz逐步提升到50MHz.80486是将80386和数学协处理器80387以及一个8KB的高速缓存集成在一个芯片内,并在X86系列中首次使用了RISC精简指令集技术,可以在一个时钟周期内执行一条指令.它还采用了突发总线方式,大大提高了与内存的数据交换速度.由于这些改进,80486的性能比带有80387协处理器的80386提高了4倍.早期的486分为有协处理器的486DX和无协处理器的486SX两种,其价格也相差许多.随着芯片技术的不断发展,CPU的频率越来越快,而PC机外部设备受工艺限制,能够承受的工作频率有限,这就阻碍了CPU主频的进一步提高,在这种情况下,出现了CPU倍频技术,该技术使CPU内部工作频率为处理器外频的2-3倍,486DX2、486DX4的名字便是由此而来.1993年,全面超越486的新一代586处理器问世,为了摆脱486时代处理器名称混乱的困扰,最大的CPU制造商Intel公司把自己的新一代产品命名为Pentium奔腾以区别AMD和Cyrix的产品.Pentium处理器包含了310万个晶体管,内置了16K的L1 Cache,时钟频率由最初的60Mhz和66Mhz到后来的200MHz.1995年秋天,英特尔发布了Pentium Pro处理器.Pentium PRO是英特尔首个专门为32位服务器、工作站设计的处理器,主频有150/166/180和200MHz四种.Pentium Pro处理器总共集成了550万个晶体管,并且整合了高速二级缓存芯片,性能比Pentium更胜一筹.Pentium Pro处理器将L2 cache与CPU封装在一起——“PPGA封装技术”L2 cache在486和Pentium中都是设置在主板上,两个芯片之间用高频宽的总线互连,连接线路也被安置在封装中.这使得内置的L2 cache能更容易地运行在更高的频率上,从而大大提高程序的执行速度.外部地址总线扩展至36位,处理器的直接寻址能力64GB,为将来发展留下余地.采用动态执行技术,这是Pentium处理器技术的又一次飞跃.该技术通过预测程序流程并分析程序的数据流,可选择最佳的指令执行顺序.意即指令不必按程序为它规定的顺序执行,只要条件具备就可以执行,从而使程序达到更高的运行效率.Pentium Pro处理器在技术上取得了较大的进步,但是Pentium Pro处理器高昂的价格使得这款处理器没有良好的销售业绩.于是1996年,Intel公司推出了Pentium MMX处理器. Pentium MMX是英特尔在Pentium内核基础上改进,最大的特点是增加了57条MMX指令.这些指令极大地提高CPU处理多媒体数据的效率.MMX指令非常成功,在之后生产的各型CPU 都包括这些指令集.1997年英特尔发布了Pentium II处理器.其内部集成了750万个晶体管,并整合了MMX 指令集技术.此时,英特尔 Pentium II架构已经从Socket 7转成Slot 1,并首次引入了封装Single Edge Contact技术,将高速缓存与处理器整合在一块PCB板上.Slot 1的Pentium II 晶体管数为900万,并且具有两种版本的核心:Klamath与Deschutes.1997年底,Intel推出了没有集成二级缓存的Celeron处理器.由于性能不佳很快就淘汰出了市场.1998年Intel发布了Pentium II Xeon至强处理器.Xeon是英特尔引入的新品牌,当时Intel公司为了区分服务器市场和普通个人电脑市场,决定研制全新的服务器CPU,命名也跟普通CPU做了一些明显的区分,称为Pentium II Xeon,取代之前所使用的Pentium Pro品牌.Pentium II Xeon处理器不但有更快的速度,更大的缓存,更重要的是可以支持多达4路或者8路的SMP对称多CPU处理功能,它采用和Pentium II Slot1接口不同的Slot 2接口,必须配合专门的服务器主板才能使用.1998年上半年,Intel在吸取了集成二级缓存的Celeron处理器的教训,推出了堪称经典的Celeron处理器.这款Celeron处理器集成了二级缓存,并且采用了66MHz的前端总线,可以轻易的超至100MHz.这使得这款处理器可以稳定运行在450MHz的速度.超频到450MHz的Celeron 300A 处理器足以与比它贵不少的Pentium II 400抗衡.1999年,Intel的新一代产品Pentium III处理器,它采用微米制造工艺,新的SECC2插口.Pentium III处理器拥有32K一级缓存和512K二级缓存运行在芯片核心速度的一半下,包含MMX指令和Intel自己的“ 3D”指令SSE,最初发行的PIII有450和500MHz两种规格,其系统总线频率为100MHz.同年10月,Intel推出了基于微米工艺制造的Pentium III处理器,这款Pentium III 处理器有256K在片二级高速缓存,代码名为Coppermine.Coppermine以733MHz登台.随着工艺尺寸从微米减少到微米,不仅提高了Pentium III处理器的时钟速度,也使Intel推出了集成的二级高速缓存.虽然集成的二级高速缓存只有老式Pentium III处理器的一半,但在处理器全速下运行,性能仍有显着提高.其后Intel推出了Pentium III Xeon处理器.作为Pentium II Xeon的后继者,除了在内核架构上采纳全新设计以外,也继承了Pentium III处理器新增的70条指令集,以更好执行多媒体、流媒体应用软件.除了面对企业级的市场以外,Pentium III Xeon加强了电子商务应用与高阶商务计算的能力.Intel还将Xeon分为两个部分,低端Xeon和高端Xeon.其中,低端Xeon和普通的Coppermine一样,仅装备256KB二级缓存,并且不支持多处理器.这样低端Xeon和普通的Pentium III的性能差距很小,价格也相差不多;而高端Xeon还是具有以前的特征,支持更大的缓存和多处理器.2000年Intel推出了Celeron II处理器.Celeron II处理器核心源于Coppermine,Coppermine的二级缓存为256KB,而Celeron II处理器的二级缓存为128KB.第一批Celeron II处理器的外频为66MHz,与Celeron A处理器相同.随后Intel把Celeron II 处理器的外频提高到了100MHz.在这时期市场上还有Tualatin Celeron和TualatinPentium III处理器销售.进入21世纪,Intel处理器也进入全新的Pentium 4时代.到目前为止Pentium 4共采用了Willamette,Northwood和Prescott核心的三种.其中Willamette核心属于Pentium 4最早期的产品,是采用微米工艺制造的,代表产品有P4 和P4 .因为它发热量比较大、频率提升比较困难,而且二级缓存只有256KB,所以总体性能并不理想,特别是对于超频用户来说,这类产品难以让人感到满意.因此Intel很快就开发出了Northwood核心的产品,以满足消费者的需求.Northwood核心的Pentium 4采用微米工艺制造,相比Willamette内核的处理器,其主频有了很大飞跃,二级缓存也从256K翻番到512KB.而Prescott核心的Pentium 4采用了另人咋舌的31级流水线设计,配备16KB的一级数据缓存和多达1MB的二级缓存.在这期间,Intel也推出了Northwood核心的Celeron处理器.Northwood核心的Celeron 处理器拥有128kB二级缓存不支持超线程技术.其后又推出了基于Prescott核心的Celeron D处理器.2005年春,Intel正是发布第一款家用的桌面双核CPU-Pentium D805,自此,人们的生活开始进入双核时代.经历两年多的发展, Pentium D系列已经比较壮大,旗下共有PD8X5, PD8X0, PD9X5等等型号,由于价格的不断下滑,现在已经成为入门级双核的首选之一.但是,由于CPU的核心构架比较落后,所生产的产品功耗比较高,这也正成全了AMD,因为AMD的CPU流水线较短,工艺也运用的得当,使得同性能的CPU要比Intel的功耗低一些.虽然不断的对Pentium D系列进行制程等工艺方面的改,但他始终不能从AMD手中捞到便宜,始终摆脱不了低能高耗的形象.为了彻底改变被动局面,2006年7月,Intel正式宣布推出采用Core中文名“扣肉”微架构的Conroe桌面级双核心处理器,并于2006年7月27日正式上架销售.Conroe处理器分为两大系列:Core 2 Duo和Core 2 Extreme.首批上市的产品共有5款,其型号分别为:Intel Core 2 Duo E6300、Intel Core 2 Duo E6400、Intel Core 2 Duo E6600、Intel Core 2 Duo E6700和最为顶级的Intel Core 2 Extreme X6800.Core微架构特点:Core微架构拥有双核心、64bit指令集、4发射的超标量体系结构和乱序执行机制等技术,使用65nm制造工艺生产,支持36bit的物理寻址和48bit的虚拟内存寻址,支持包括SSE4在内的Intel所有扩展指令集.Core微架构的每个内核拥有32KB的一级指令缓存、32KB的双端口一级数据缓存,2个内核共同拥有4MB或2MB的共享式二级缓存.Core微架的桌面版,即Conroe核心处理器又加入了五项主要改革:宽动态指令执行Intel Wide Dynamic、智能电源管理Intel Intelligent Power Capability、智能缓存技术Intel Advanced Smart Cache、智能缓存加速Intel Smart Memoru Acess及高级数字媒体增强Intel Adcanced Digital Media Boost.附表:历年Inter公司出产的处理器.。