非洲猪瘟的流行情况及对我国的影响

- 格式:doc

- 大小:29.00 KB

- 文档页数:5

非洲猪瘟毒株有几种,非洲猪瘟的症状2019年,我国非洲猪瘟的流行毒株都是基因Ⅱ型,并可细化为三个不同的毒株:最原始的是白山野猪分离的毒株;第二个是沈北的家猪毒株;第三个是广西贵港分离的毒株。

进入到2021年,非洲猪瘟疫情进入常态化阶段的同时,新的变异毒株又悄然流行,目前国内流行多种“非洲猪瘟变异株”,包括基因缺失株、自然变异株、自然弱毒株等。

非洲猪瘟作为一种急性、烈性、出血性、高度接触性传染病,严重危害着全球养猪业。

一、非洲猪瘟毒株有几种1、根据2019年的相关报道,我国非洲猪瘟的流行毒株都是基因Ⅱ型,并可细化为三个不同的毒株:最原始的是白山野猪分离的毒株,与东欧最早的流行毒株相同;第二个是沈北的家猪毒株,是国内与东欧目前最主要的流行毒株;第三个是广西贵港分离的毒株,是全世界首次发现的毒株。

2、进入到2021年,非洲猪瘟疫情进入常态化阶段的同时,新的变异毒株又悄然流行。

目前国内流行多种“非洲猪瘟变异株”,包括基因缺失株、自然变异株、自然弱毒株等。

这类毒株与2018年8月传入国内的经典非瘟毒株相比,基因组序列、致病力等发生了明显变化。

3、非洲猪瘟是由非洲猪瘟病毒引起的一种急性、烈性、出血性、高度接触性传染病,严重危害着全球养猪业。

报告显示,我国非洲猪瘟从发病到报告平均为10天,最长3个多月。

二、非洲猪瘟的症状根据临床症状的不同,非洲猪瘟一般可分为特急性、急性、亚急性和慢性型。

这几种类型的非洲猪瘟的症状表现如下:1、特急性非洲猪瘟无任何明显症状突然死亡。

2、急性非洲猪瘟患病猪只嗜睡喜卧、呼吸急促、食欲不振,并伴随40-42°C高温,通常在1-2个星期内死亡。

临床症状多表现为:胸、腹、尾巴、会阴和腿部皮肤发红,眼鼻有分泌物流出,出现腹泻或便秘症状并伴随呕吐,病程延长则出现神经症状。

妊娠母猪在妊娠的任何阶段均可出现流产。

3、亚急性非洲猪瘟症状较轻,主要病变是出血和血肿,猪只会出现不同程度的发烧,表现为精神沉郁、食欲不振,有可能出现肺炎或呼吸道症状,关节通常会呈现肿胀状态。

非洲猪瘟常态化防控工作的有关思考226400摘要:非洲猪瘟病是世界动物卫生组织(OIE)列为必须报告的动物疫病之一,也是我国一类动物疫病。

随着非洲猪瘟感染时间延长,出现感染后难以清除、发现新的弱毒株、潜伏期延长、症状不典型、短期内难以发现等新特点,使得该病的防控形势比较严峻。

本文对非洲猪瘟常态化防控工作的有关思考进行分析,以供参考。

关键词:非洲猪瘟;常态化;防控工作;分析引言我国是农业大国,随着国民经济水平的不断提升,国内生猪需求量与日俱增,为生猪产业发展提供了广阔市场。

随着生猪养殖规模化与集约化的不断推进,我国生猪养殖年存栏量有了明显提升。

但2018年非洲猪瘟传入我国,在国内造成了大范围流行、传播,给我国生猪养殖带来了毁灭性打击。

非洲猪瘟属于接触性传染疾病,传播速度快、发病急、病程短,病死率极高,可达100%,如果不采取及时有效的防控措施,就会给养殖场造成巨大损失。

我国主要采取封锁、隔离以及扑杀等防控措施,结合荧光定量PCR检测方法,设计引物,及时检测,有效防控。

经过几年努力,非洲猪瘟暴发给我国生猪养殖业所带来的危害已经逐渐降低。

目前,我国生猪生产和猪肉供给已经处于稳定阶段,但非洲猪瘟等重大动物疫病防控仍然是重中之重。

1非洲猪瘟概述1.1病原学非洲猪瘟是由非洲猪瘟病毒(ASFV)引发的一种烈性、急性传染性疾病。

ASFV是一种双股DNA病毒,分属于非洲猪瘟病毒科、非洲猪瘟病毒属,具有双层囊膜结构,呈20面体对称,直径为175~215 nm,基因长180 kb左右。

该病毒具有较强的抗性,可以抵抗外界高热、干燥等不利环境,怕强酸强碱,在实际生产中常用氯仿、次亚氯酸钠以及碘制剂等杀毒、灭菌。

1.2流行病学非洲猪瘟的主要传染源为患病猪与隐形感染猪,患猪在发病前1~2 d会通过鼻咽喉等部位将ASFV排出体外,污染周围环境,导致其他猪感染。

该病易感动物主要为家猪和野猪等。

其次,患猪或者隐形感染猪的排泄物以及病死猪的尸体等均可传播病毒。

猪瘟的流行特点临床症状剖检变化和防控措施猪瘟,又称非洲猪瘟,是由非洲猪瘟病毒引起的一种急性、高度接触性的疾病。

该病毒主要侵害家猪,传染性强,病死率高,对猪场的经济损失极大。

近年来,猪瘟在全球范围内呈现流行趋势,给养猪业造成了巨大的影响。

为了更好地了解和控制猪瘟,我们有必要对该疾病的流行特点、临床症状、剖检变化和防控措施进行深入探讨。

一、流行特点:1. 高度接触性:非洲猪瘟病毒具有极强的传染性,不但可以通过直接接触传播,还可以通过空气、食物、水等途径传播,因此易于在猪场内迅速蔓延。

2. 强大抵抗力:非洲猪瘟病毒几乎不受常规的消毒剂和高温的影响,因此在猪场内的预防和控制工作非常具有挑战性。

3. 季节性流行:猪瘟流行具有明显的季节性特点,多发生在秋季和冬季,这与猪场内环境的变化以及病毒的生长繁殖有一定的关系。

二、临床症状:1. 发热:感染非洲猪瘟后,猪会出现高热、全身不适的症状,体温可达40℃以上。

2. 呼吸道症状:猪在感染后会出现呼吸急促、咳嗽、鼻孔流脓浊等症状,呼吸道症状严重的猪会出现呼吸困难甚至死亡。

3. 消化道症状:猪感染非洲猪瘟后会出现食欲不振、呕吐、腹泻等症状,严重时甚至出现消化道出血。

4. 皮肤症状:部分猪在感染后会出现皮肤瘙痒、红肿、溃烂等症状,严重时皮肤可出现大片的脱皮、渗液。

5. 血液症状:感染非洲猪瘟后,猪体内会出现血小板减少、凝血功能障碍等症状,导致出现出血倾向。

6. 行为改变:感染非洲猪瘟后,猪会出现精神抑郁、站立不稳、步态异常、运动受限等症状,甚至出现昏迷、瘫痪。

三、剖检变化:1. 头部和颈部淋巴结肿大:感染非洲猪瘟后,猪的头部和颈部淋巴结会出现不同程度的肿大。

2. 肺部出血、水肿:感染后的猪的肺部会出现不同程度的出血和水肿,影响呼吸功能。

3. 肝、脾、肾等内脏出现出血点和出血斑:感染后的猪的内脏会出现出血点和出血斑,严重影响器官功能。

4. 肠道出血、溃疡:感染后的猪的肠道会出现出血和溃疡的情况,导致腹泻和大量失血。

非洲猪瘟的简报1.河北省滦平县养殖户发现疑似非洲猪瘟,应该向哪里报告养殖户化验非洲猪瘟,可以到当地动物疫病预防控制中心检测。

发现疫情,须及时采取封锁、全部扑杀、无害化处理。

同时,禁止所有生猪及其产品调出封锁区,禁止生猪运入封锁区,以防疫情扩散。

非洲猪瘟,是由非洲猪瘟病毒感染家猪和各种野猪(非洲野猪、欧洲野猪等)引起一种急性、出血性、烈性传染病。

世界动物卫生组织(OIE)将其列为法定报告动物疫病,该病也是中国重点防范的一类动物疫情。

其特征是发病过程短,最急性和急性感染死亡率高达100%,临床表现为发热(达40~42℃),心跳加快,呼吸困难,部分咳嗽,眼、鼻有浆液性或粘液性脓性分泌物,皮肤发绀,淋巴结、肾、胃肠粘膜明显出血,非洲猪瘟临床症状与猪瘟症状相似,只能依靠实验室监测确诊。

2018年8月3日中国确诊首例非洲猪瘟疫情。

2.简述非洲猪瘟的致病性非洲猪瘟是一种恶性急性传染病,发病快,死亡率高,传播途径广是它对养殖户大的危害。

ASFV可经过口和上呼吸道系统进入猪体,在鼻咽部或是扁桃体发生感染,病毒迅速蔓延到下颌淋巴结,通过淋巴和血液遍布全身。

强毒感染时细胞变化很快,在呈现明显的刺激反应前,细胞都已死亡。

从非洲猪瘟病毒流窜入养殖场到出现死亡现象分为三个阶段,第一阶段为潜伏期,潜伏期一般在4一9天左右,此时生猪外观无异常,活动采食均不受影响,但是病毒在生猪的体内开始大量繁衍,迅速扩散,然后进入发病期。

发病期一般在3一5天左右,生猪开始出现厌食,体温逐渐增高,懒惰四肢无力,皮肤出现小型红紫色斑块。

随着病情的加重发绀部位逐渐扩大,体温持续到40度以上,然后进入死亡期,死亡前期生猪体温下降是其和其它疫情大的区别。

在一个猪场开始发现得了非洲猪瘟后,一般病毒流传入养殖场已经有一周左右的时间了,可以说这时才开始防控已经基本上没有任何作用了。

3.非洲猪瘟对居民的影响2019年1月上中旬,我国新发生非洲猪瘟疫情数环比下降66.7%,疫情发生势头趋缓。

非洲猪瘟防控工作总结汇报非洲猪瘟(African Swine Fever,简称ASF)是一种高致命性的传染病,对猪类产业造成了严重的经济损失。

为了有效地防控ASF的传播,我们采取了一系列的措施,以下是我们在非洲猪瘟防控工作中的总结汇报。

一、宣传教育我们开展了广泛的宣传教育活动,向养殖户、农民和相关从业人员普及非洲猪瘟的防控知识。

通过传单、宣传板、微信公众号和农田电视等多种渠道,向广大群众传达非洲猪瘟的病因、传播途径、症状和防控措施等相关信息。

同时,我们还组织了培训班和讲座,提高养殖户和农民的防控意识和技能。

二、加强检测监测我们加强了非洲猪瘟的检测监测工作。

通过建立监测网点和疫情报告制度,及时发现和报告疫情。

针对出现疑似病例的地区,我们立即采取隔离、消毒和封锁措施,防止病情扩散。

同时,我们还加强了对野生猪的监测,防止野生猪成为ASF的传播源。

三、加强养殖场的管理为了控制ASF的传播,我们加强了养殖场的管理措施。

严格执行“一场一策”,对养殖场进行分类管理,强化了杂草清理、动物隔离、设施消毒和人员消杀等工作。

同时,我们加强了疫苗接种和用药管理,提高了养殖场的防疫能力。

四、加强国际合作非洲猪瘟是一种国际性的疫病,需要加强国际合作来进行防控。

我们与相关国家和地区建立了信息交流机制和紧急联系渠道,及时了解国外疫情,并采取相应的应对措施。

同时,我们还积极参与国际会议和培训,学习国际先进的防控经验和技术,提高我国的防控水平。

五、加强科研和技术支持非洲猪瘟的防控需要科学依据和技术支持。

我们加强了科研机构和实验室的合作,开展了疫苗研发、防控技术和策略的探索。

通过研究ASF的病毒特性和传播机制,我们改进和优化了防控策略,提高了防控效果。

综上所述,我们在非洲猪瘟防控工作中采取了宣传教育、加强检测监测、养殖场管理、国际合作和科研技术支持等多种措施。

通过这些措施的有机结合,我们取得了较好的防控效果,有效控制了非洲猪瘟的传播,并保障了猪类养殖业的可持续发展。

非洲猪瘟防控知识ppt课件.ppt1、非洲猪瘟防控学问主要内容01.非洲猪瘟病原02·起源和危害03·传播路径和途径04·国内外疫情05·猪源血粉传播分析一、非洲猪瘟病原非洲猪瘟〔AfricanSwineFever,ASF〕是由非洲猪瘟病毒感染引起的猪的一种急性、热性、高度接触性传染病,可影响全部年龄的猪,主要引起出血热。

是世界动物卫生组织〔OIE〕法定报告的动物疫病,我国将其列为一类动物疫病。

是我国重点防范的外来动物疫病之一,不是人畜共患病,只感染猪和钝缘软蜱,是家猪、疣猪、欧洲野猪和美洲野猪的一种传染性极强的出血性疾病。

〔一〕非洲猪瘟的生物学特点非洲猪瘟病毒科〔Asfarviridae〕非洲猪瘟病毒属〔Asfarvirus〕的唯一成员2、兼具虹彩病毒和痘病毒的某些特性–唯一核酸为DNA的虫媒病毒–23个基因型9个血清型特点之一:基因组大而冗杂蓝耳病病毒15kb12倍猪瘟病毒12kb15倍口蹄疫病毒8kb24倍特点之二:基因多变基因型多达23个基因组两端各有一个高变区特点之三:对环境抵抗力较强非洲猪瘟病毒〔ASFV〕口蹄疫病毒〔FMDV〕☆56℃70分钟,60℃20分钟灭活56℃30分钟灭活☆25-37℃数周22℃时存活8~10周;37℃时存活10天☆4℃1年4℃可存活1年☆pH:无血清4-11.5,有血清4—13.4☆pH低于6或高于9时很快失活☆粪便中至少存活11d,在环境中存活数天在干粪中病毒可存活14天,在粪浆中可存活63、个月,在尿水中存活39天在地外表,夏季存活3天,冬季存活28天☆在死亡野猪尸体中可以存活长达1年室温放置15周的腐败血清☆4℃保存肉150天,骨髓188天,血液18个月至6年;冷藏〔4℃〕胴体产酸能在3天内杀死病毒☆冷冻〔-20℃〕肉中可存活数年冷冻〔-20℃〕在脾、肺、肾、肠内至少存活210天☆未熟肉品、腌肉、泔水中可长时间存活在腌制干火腿中可存活5个月在未经烧煮或高温烟熏的火腿和香肠中能存活3-6个月食盐对其无杀灭作用,在腌肉中可以存活,但受PH值影响,肉品自然发酵产生乳酸PH下降到5.3-5.7时就将其杀灭〔二〕非洲猪瘟流行病学特点特点之一:宿主涉及家猪、野猪和软蜱1、贮存宿主:〔1〕非洲的野猪4、:疣猪、丛林猪、大森林猪〔2〕钝缘〔软〕蜱〔3〕疫区的其他吸血昆虫,如血虱、蚊子和苍蝇等2、终末宿主:〔1〕欧洲的野猪:野猪〔2〕美洲的野猪:后颈野猪、白唇野猪等〔3〕家猪:即猪科猪属家猪种的成员 A.家养猪/SusscrofadomesticusB.欧洲野猪/SusscrofaferusC.非洲灌丛野猪/PotamochoerusporcusD.疣猪/PotamochoerusporcusE.巨型森林猪/HylochoerusmeinertzhageniF.钝缘软蜱〔雄性和雌性〕特点之二:感染途径和传播方式多种多样传播方式:直接接触传播、间接接触传播和媒介蜱传播3种方式直接接触--亲密接触间接接触--5、污染物媒介传播--软蜱等叮咬感染途径:消化道呼吸道血液非洲猪瘟病毒的循环模式ASFV主要定值循环:森林〔丛林〕传播循环、家猪(家猪-家猪)循环、野猪循环〔野猪-野猪〕、野家循环〔野猪-家猪〕、蜱-猪循环森林〔丛林〕传播循环在非洲,软蜱感染ASFV后通过叮咬传染给野猪,野猪感染后不表现临床症状但可以形成病毒血症并持续2-3周,未感染ASFV的软蜱通过叮咬获得病毒,病毒可长期在软蜱体内存活和繁殖,通过叮咬再感染其它野猪,从而形成“野猪-软蜱-野猪”之间的循环,称为“森林循环”,ASFV通过森林循环可长期存在于自然界中。

非洲猪瘟流行特点、临床症状及防控措施作者:杨杨来源:《畜牧兽医科学》2019年第14期摘要:非洲猪瘟是一种危害十分严重的病毒性、传染性疾病,我国将其划归到一类重特大传染性疾病。

临床上非洲猪瘟的症状和猪瘟症状十分相似,该种病毒诞生于非洲的肯尼亚,因此被称为非洲猪瘟。

猪感染不同毒力的非洲猪瘟病毒后,表现的临床症状和致死率存在一定差异性,其中高毒力非洲猪瘟病毒致死率高达100%。

该文分析了非洲猪瘟的流行特点、临床症状、病理学变化和诊断方法,并提出综合防控措施。

关键词:非洲猪瘟;发生;综合防控中图分类号:S858.28 文献标识码:B doi:10.3969/j.issn.2096-3637.2019.14.0410引言2018年非洲猪瘟疫情在我国辽宁沈阳首次出现,迅速向全国蔓延扩展,造成的危害十分严重,防控压力日趋增加。

为有效防范非洲猪瘟疫病对我国生猪养殖产业造成危害,需要充分认识该种疾病,充分掌握该种疾病的流行特点、临床表现,然后采取对症措施。

1流行特点非洲猪瘟病毒仅发生在猪群和野猪群中,发病猪血液及体液、各组织器官和分泌物排泄物中均携带有大量病毒,并且具有很强的感染性。

非洲猪瘟病毒除猪与猪之间相互接触传播外,还可通过寄生虫如皮虫叮咬,实现血液传播,软蜱是该种病毒的中间宿主,而猪是该种病毒的唯一宿主。

另外,我国中小规模养殖户有向猪群投喂泔水的习惯,人员与车辆带毒传播是目前疫情扩散的最主要方式,很容易导致病情快速传播蔓延,造成很高的发病率和死亡率。

2临床症状与病理学变化临床上非洲猪瘟主要分为最急性型、急性型和亚急性型。

最急性型患病猪通常不会表现出任何临床症状,表现为突然死亡。

有的还可在食欲废绝,惊厥后数小时内死亡。

急性型主要表现为采食欲望下降,体温升高到41℃以上,呈现稽留热,发病3〜5 d后,体温逐步下降到正常范围,在临死前呈现昏迷状态。

个别患病猪在发病1〜2 d会出现心率增加、呼吸急促、体表出血的症状,具有很高的致死率。

非洲猪瘟临床症状分析与防治对策摘要:非洲猪瘟是接触性传染疾病,致死率很高,会严重威胁猪群的生长,我国将非洲猪瘟归为重点防控疾病。

本文研究中,重点分析非洲猪瘟临床症状,提出有效的防治对策,仅供参考。

关键词:非洲猪瘟;临床症状;防治对策非洲猪瘟的病原菌为非洲猪瘟病毒,属于我国特大传染性疾病,猪群会出现皮肤出血、呼吸障碍、神经症状。

当猪群感染非洲猪瘟病毒后,则会导致猪体内出现高滴度抗体,然而此种抗体的保护能力弱,再加上疾病缺乏特效药物预防,一旦爆发疫情,要扑杀病猪,并且实行无害化处理。

1、非洲猪瘟的流行特点调查非洲猪瘟的流行病学可知,疾病传播流行的季节性特点不太明显,但却出现传播速度快、发病率高等特点。

养殖场的致死率,会由于不同感染毒株,而表现在差异症状。

一般来说,当猪群感染强力毒株后,死亡率达到100%。

任何品种、任何年龄的猪群,都会感染非洲猪瘟病毒。

美洲野猪、欧洲野猪、非洲野猪,是非洲猪瘟的宿主、易感群体。

在非洲猪瘟病毒流行、传播中,非洲疣猪的作用突出。

此外,临床康复猪、患病猪,是养殖场的主要传染源,且蜱虫是非洲猪瘟病毒的传播媒介。

病毒会分布在患病猪、病死猪的体液、排泄物、分泌物中,会通过衣物、饲料、圈舍感染并传播,吸血昆虫也会利用叮咬而传播病毒。

2、传染源与传播途径非洲猪瘟病毒的传播速度快,且传播渠道范围广,传播媒介丰富。

非洲猪瘟病毒具备较强的抗性水平,会依附在各类媒介上传播。

2.1传染源猪群感染非洲猪瘟病毒之后,身体组织会产生大量非洲猪瘟病毒,特别是排泄物、血液、唾液、组织液,都成为非洲猪瘟病毒的传播途径。

据统计,感染康复后的生猪也会传播非洲猪瘟病毒。

2018年,我国首次出现非洲猪瘟病毒,尽管各发病地区遵照要求扑杀病猪,但还是出现消杀不彻底情况,引入外部产品后,很难阻断非洲猪瘟病毒的传播途径。

野猪感染非洲猪瘟病毒,尸体内的病毒残存量非常多,导致周围环境中也出现大量病毒。

当野猪由于非洲猪瘟死亡,鸟类或其他动物啃食腐肉后,都会传播非洲猪瘟病毒,成为病毒携带和传播源头。

猪的疾病猪瘟的知识和防治一、概述:猪瘟(Swine fever,SF或Hog cholera,HC) 是由黄病毒科、瘟病毒属的猪瘟病毒引起猪的一种高度接触性传染病。

是威胁养猪业主要的一种传染病,其特征是:急性,呈败血性变化,实质器官出血,坏死和梗死;慢性呈纤维素性坏死性肠炎,后期常有副伤寒及巴氏杆菌病继发。

欧洲人称猪瘟为“古典猪瘟”,这是为了与非洲猪瘟区别。

我国有人叫“烂肠瘟”。

猪瘟流行广泛,发病率及死亡率均高,危害极大。

国际动物卫生组织(OIE)的《国际动物卫生法典》中,将猪瘟列为A类16种法定传染病之一,在我国的《家畜家禽防疫条例实施细则》中也被列为一类传染病。

猪瘟分布于全世界,流行很广,在我国也极为普遍,造成的经济损失巨大。

二、病原:国际病毒分类委员会(ICTV)发表的第五次报告和第六次报告中将猪瘟病毒归属为黄病毒科(F1aviridae)。

猪瘟病毒是具有囊膜的单股正链RNA病毒,病毒粒子的直径为20~55nm,平均直径为44nm。

病毒粒子具有二十面体的非螺旋形核衣壳,核衣壳的直径为27±3nm。

囊膜围绕着等轴的核心,在病毒粒子的表面有6~8nm类似穗样的糖蛋白纤突。

病毒在氯化铯中的浮密度为 1.12~1.175g/mL,沉淀系数S20=140~150。

病毒粒子的基因组为单股线状RNA,分子量约为4×106。

用物理方法灭活猪瘟病毒时,在一定程度上取决于所含病毒的基质。

例如,在细胞培养液中56℃处理60min或60℃处理10min,便失去感染性。

但在脱纤血中,病毒虽经64℃处理60min或经68℃处理30min,仍不灭活,猪瘟病毒在pH5~10的条件下稳定,pH过高或过低均使病毒的感染力迅速丧失。

脂溶剂,如乙醚、氯仿、脱氧胆酸盐、诺乃洗涤剂P40和皂角素等去污剂能使病毒快速灭活。

2%氢氧化钠是最适宜的消毒剂,畜圈及粪匣中的病毒在几天内被灭活。

在猪肉和猪肉制品中,病毒的感染性可保存数月,这也是很重要的流行源。

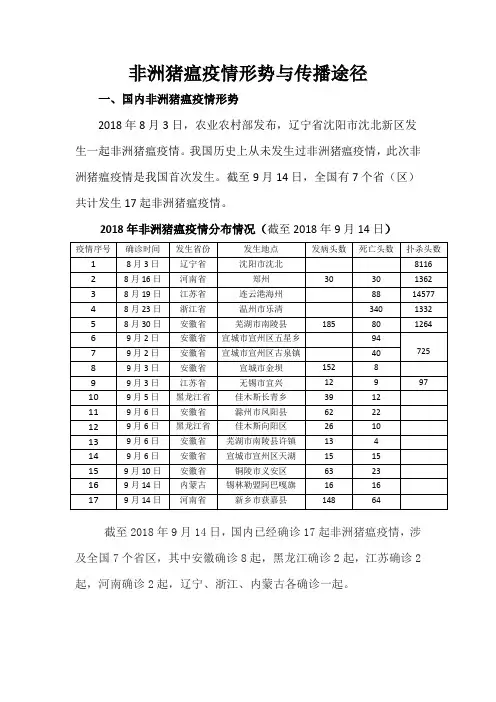

非洲猪瘟疫情形势与传播途径一、国内非洲猪瘟疫情形势2018年8月3日,农业农村部发布,辽宁省沈阳市沈北新区发生一起非洲猪瘟疫情。

我国历史上从未发生过非洲猪瘟疫情,此次非洲猪瘟疫情是我国首次发生。

截至9月14日,全国有7个省(区)共计发生17起非洲猪瘟疫情。

2018年非洲猪瘟疫情分布情况(截至2018年9月14日)截至2018年9月14日,国内已经确诊17起非洲猪瘟疫情,涉及全国7个省区,其中安徽确诊8起,黑龙江确诊2起,江苏确诊2起,河南确诊2起,辽宁、浙江、内蒙古各确诊一起。

但我们也注意到,截至2018年9月14日,安徽省共发生8起非洲猪瘟疫情。

安徽省的疫情分布在四个地市,分别为芜湖、宣城、滁州和铜陵;疫区主要集中在5个县区,其中,南陵县2处、宣州区4处、凤阳县1处、金坝1处、义安区1处。

这8处疫情均已得到有效规范处置。

发生在安徽省的8起非洲猪瘟疫情,从地理位置来看,四市都位于安徽省东部和南部,其中芜湖、宣城、铜陵三市呈三角状紧邻。

安徽省非洲猪瘟疫情分布图截至2018年9月14日,发生在国内的17起非洲猪瘟疫情都得到了有效处置。

针对当下国内非洲猪瘟疫情的形势,下一步的策略仍然以防控为主,将对所有生猪养殖场做进一步排查,同时禁止疫区生猪调运,控制相关猪肉产品运输,确保将疫情控制在现场。

2018年8月31日农业农村部畜牧兽医局答记者问谈到;“做好非洲猪瘟防控工作,意义极为重大,各地各部门要牢固树立风险意识、底线思维和大局意识,不能有丝毫放松和懈怠。

严格疫情处置,彻底拔除疫点,发生疫情后瞒报、报告不及时或处置不力造成疫情扩散的,严肃问责”。

通常,按照惯例和常识,特别强调什么,就是哪里有了隐患和问题。

在这中间,哪些地方瞒报了,哪些地方大事化小了,只有当事人知道。

但有一点可以肯定,中央领导有指示了,国务院办公厅发文了,还有没有人敢顶风作案,想大事化小?恐怕没人敢了。

二、国内非洲猪瘟是从哪里来的从全球范围来看,2018年非洲猪瘟在多个国家暴发流行,且有愈演愈烈之势。

95非洲猪瘟现状分析与防控技术研究贺方勇(观文镇农业农村服务站,四川泸州 646505)摘 要:最近几年,非洲猪瘟对全球生猪养殖业造成了严重的影响,非洲猪瘟的特点在于高频率、影响范围较广、持续时间相对较长。

生猪养殖业是我国畜牧养殖业发展过程中的重要组成,一般发生非洲猪瘟,不但会给生猪养殖业造成毁灭性的打击,还会威胁人民财产安全以及社会的稳定等。

本文主要研究非洲猪瘟的流行现状与防控技术。

关键词:非洲猪瘟;现状;防控技术非洲猪瘟主要是由非洲猪瘟病毒所引发的生猪疾病,属于一种高致命性的出血热疾病,具备较高的传染性、致病率与死亡率。

生猪一旦感染非洲猪瘟,就会出现持续高热、呕吐、体形消瘦、站立不稳、皮肤发绀等临床症状。

按照非洲猪瘟病症的病情发展速度主要分成急性、亚急性以及慢性。

目前,非洲猪瘟已被世界动物卫生组织列为A 类传染性疫病。

1 非洲猪瘟的流行现状我国国内的第一例非洲猪瘟发生在2018年的辽宁省沈阳市境内。

第二例病例是黑龙江境内调到河南的生猪病例。

随后,江苏省的连云港、浙江温州等各地先后出现了非洲猪瘟。

到2019年的1月份,我国发生了上百起非洲猪瘟,其中家养猪疫情比较集中,非洲猪瘟疫情涉及到我国23个省份以及72个市。

共扑杀了85万头左右的生猪。

发生过非洲猪瘟疫情的23个省份当中,7个省份的疫情情况相对较轻,而其他的16个省份境内的各地发生了多起非洲猪瘟疫情。

到2020年的3月19日截止,我国共报告出了4起非洲猪瘟疫情,一共扑杀了324头生猪,相比于去年的疫情情况,同期增加了13起非洲猪瘟疫情,一共扑杀了19.7万余头的生猪。

就现有的调查数据分析研究来看,非洲猪瘟疫情的整体发展趋势呈现出明显减缓的态势,生猪养殖产业的生产秩序正在逐步的恢复当中。

非洲猪瘟疫情的出现不但严重的影响到了我国生猪养殖产业的可持续发展,并且还波及到了相关的产业链,进而严重的影响到了社会经济的稳定发展[1]。

2 非洲猪瘟防控技术2.1 增强出入境检验检疫力度为了有效防控我国非洲猪瘟疫情的大规模蔓延与扩散,政府相关部门应当按照相关的法律法规以及规章制度,展开全方位的疫病监测工作,建立健全非洲猪瘟疫情报告与确诊机制与工作程序。

2021.5作者简介:安冬(1991.12-),女,内蒙古呼伦贝尔市人,硕士,助理兽医师,主要从事动物疫病预防控制与化验工作。

非洲猪瘟的流行病学、临床症状及防控措施安冬1包雨鑫2(1,内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区动物疫病预防控制中心021000;2,通辽市畜牧兽医科学研究所028000)摘要:非洲猪瘟是一种急性、热性、高致死性的传染病,其病原为非洲猪瘟病毒,可以通过患病猪、带毒猪及其产品以及易感媒介直接或间接传播,该病已经严重威胁生猪养殖行业的健康发展。

本文介绍非洲猪瘟的病原学、流行病学、临床症状、诊断方法及防控措施,以供参考。

关键词:非洲猪瘟;流行病学;防控措施猪口蹄疫疾病的疫苗接种可以有效避免疾病的爆发,对于出现过口蹄疫疾病的生猪养殖地区,需要进行强制的疫苗接种。

建议每年定期给生猪进行1次疫苗接种,时间推荐选择在秋季。

在出现大面积口蹄疫感染的养殖地区,需要对猪群进行捕杀,立即通报有关部门,相关部门需要及时对疫情区域进行划定,进行强制封锁,避免疫情进一步蔓延。

对于捕杀的患病猪只需要及时进行无公害化处理,患病猪只尸体过多时可以在尸体上加入氢氧化钠后进行深埋处理。

4猪口蹄疫疾病的治疗措施现阶段,对生猪口蹄疫疾病的治疗还没有特效药物,主要依赖于部分药物缓解口蹄疫疾病症状,避免疾病进一步恶化和并发症的出现。

首先我们可以通过使用有效浓度为3g/L 的三氯异氰尿酸钠粉对患病猪只病变部位进行喷涂消毒,随后使用含有冰片、明矾、黄连、地榆、青黛、黄檗、儿茶等中草药混合制作的粉末对患病猪只病变部位进行涂抹。

患病猪只的蹄部还可以通过使用3%浓度的来苏水溶液清洗,清洗干净后对口部和鼻部出现病变的部位可以使用碘甘油涂抹杀菌消毒。

生产中还可以通过使用0.1%浓度的高锰酸钾溶液对病变部位进行清洗,连续清洗消毒3~5d 即可获得良好的治疗效果。

5结束语生猪养殖中,口蹄疫疾病的出现将显著降低猪只生产性能和机体健康状况,通过早期生猪养殖对疾病的科学预防,在出现疾病后及时进行诊断治疗可以有效避免口蹄疫在猪群中的爆发,促进生猪养殖产业的科学发展。

是猪的一种急性接触性传染病,又称猪霍乱。

1885年首先在美国发现,以后传播到世界各大洲。

中国大部分省都有发生。

1903年美国兽医学家德希尼兹和多赛特鉴定本病的病原是披盖病毒科的瘟病毒属(Pestivirus)中的猪瘟病毒。

主要通过直接接触,或由于接触污染的媒介物而发病。

消化道、鼻腔粘膜和破裂的皮肤均是感染途径。

一年四季都可发生,以春夏多雨季节为多。

中文名:猪瘟英文名:swine fever;hog cholera别名:猪霍乱病原学:猪瘟病毒季节分布:春秋传染病:是传播途径:直接接触传播为主要方式潜伏期:5~7天,短的2天,长的21天临床表现:发病急,高热稽留,细小血管壁变性,全身广泛性出血点,脾梗死并发症:非洲猪瘟,猪丹毒疫苗预防:是预防措施:坚持自繁自养,必须引进种猪时严格做好检疫发病时,严格隔离疫苗防治猪瘟病猪是猪的一种急性接触性传染病,又称猪霍乱。

1885年首先在美国发现,以后传播到世界各大洲。

中国大部分省都有发生。

1903年美国兽医学家德希尼兹和多赛特鉴定本病的病原是披盖病毒科的瘟病毒属(Pestivirus)中的猪瘟病毒。

主要通过直接接触,或由于接触污染的媒介物而发病。

消化道、鼻腔粘膜和破裂的皮肤均是感染途径。

一年四季都可发生,以春夏多雨季节为多。

人工接种的猪,一般在36~48小时后体温升高。

而自然感染的潜伏期常为3~6天,间有延长到24天的。

典型病例表现为最急性、亚急性或慢性病程,死亡率高。

最急性型较少见,病猪体温升高,常无其他症状,1~2天内死亡。

急性型最常见,体温可上升到41℃以上,食欲减退或消失,可发生眼结膜炎并有脓性分泌物,鼻腔也常流出脓性粘液,间有呕吐,有时排泄物中带血液,甚至便血。

初期耳根、腹部、股内侧的皮肤常有许多点状出血或较大红点。

病程一般为1~2周,最后绝大多数死亡。

亚急性型常见于本病流行地区,病程可延至2~3周;有的转为慢性,常拖延1~2个月。

表现粘膜苍白,眼睑有出血点。

猪的疾病非洲猪瘟的知识和防治一、概述:非洲猪瘟是由非洲猪瘟病毒引起的猪的急性烈性传染病。

临床症状与猪瘟很. 难区分,从超急性到隐性,以高热、内脏器官广泛性出血、呼吸系统与神经系统功能改变、肺水肿和淋巴组织的广泛坏死为主要特征。

发病率和死亡率几乎达100%。

本病于1921年首次在肯尼亚发现,已在非洲、欧洲和美洲等数十个国家流行,且有不断蔓延的趋势。

OIE将其列人必须通报的疫病之一,在我国列为一类传染病。

该病于2018年8月传于我国。

二、病原:非洲猪瘟病毒(African swine fever virus,ASFV) 是非洲猪瘟病毒科的唯一成员,是一种具有20面体结构、带囊膜的双股DNA病毒,直径为172〜220 纳米,似六角形。

基因组全长170〜190kb,编码200多种蛋白。

该病毒至少有8 个血清型。

抗原变异主要发生在结构蛋白P150、P14和 P12上。

非洲猪瘟病毒具有吸附猪红细胞的特性,但细胞传代培养可使病毒失去这种特性,抗血清也可阻断此吸附特性。

根据猪红细胞吸附特性,非洲猪瘟病毒可分为红细胞吸附性病毒和非红细胞吸附性病毒。

无论是自然感染或人工感染,该病毒均不产生典型的中和抗体,参与保护性免疫的机制有待探讨。

但除某些超强毒株外,感染康复猪能抵抗同源毒株的攻击或再感染。

非洲猪瘟病毒能在体内单核巨噬细胞系统复制。

体外培养时,可在猪的单核细胞、骨髓细胞和白细胞中复制,还可在鸡胚卵黄囊内生长,也可适应猪肾细胞、BHK-2 1 和 Vero细胞。

非洲猪瘟病毒对温度和酸的抵抗力很强,室温干燥或冰冻数年不死。

对高热敏感,在 60°C 经 3 0 分钟即死亡,对乙醚、氯仿等许多脂溶剂和常用消毒剂敏感。

三、流行病学:猪是非洲猪瘟病毒唯一的自然宿主。

除猪和野猪外,其他动物不感染非洲猪瘟病毒。

病猪体液、各组织器官、各种分泌物、排泄物均含多量病毒,带毒猪、猪肉及猪肉制品等都是重要的传染源。

被病毒污染的饲料、水源、工(器)具、圈舍、相•水、牧场及污染空气等均能成为传染源,经口和上呼吸道途径传播。

最新非洲猪瘟述职报告范本尊敬的领导和同事们:今天我向大家汇报的是关于非洲猪瘟疫情的最新情况和我们团队在防控工作中的进展。

一、疫情概况自非洲猪瘟首次在非洲以外地区爆发以来,该疫情已经对全球多个国家的养猪业造成了严重影响。

在我国,自2018年首次发现非洲猪瘟疫情以来,已经有多起疫情被确诊,对我国养猪业的健康发展构成了严重威胁。

二、防控措施针对非洲猪瘟疫情,我们团队采取了以下措施:1. 加强疫情监测:我们建立了一套疫情监测体系,对所有养猪场进行定期检测,确保疫情及时发现。

2. 严格生物安全管理:指导养猪场加强生物安全管理,包括严格控制人员和车辆进出,以及对饲料和水源的监控。

3. 疫情应急响应:一旦发生疫情,立即启动应急预案,进行隔离、消毒和无害化处理,防止疫情扩散。

4. 宣传教育:通过多种渠道对养殖户进行非洲猪瘟防控知识的普及,提高他们的防范意识。

三、成效与挑战通过上述措施的实施,我们在一定程度上控制了疫情的扩散速度,减少了疫情对养猪业的损失。

然而,由于非洲猪瘟病毒的传播途径多样,防控工作仍面临诸多挑战,包括病毒变异、非法调运生猪等问题。

四、下一步工作计划针对当前的防控形势,我们计划采取以下措施:1. 加大科研力度:与科研机构合作,研究非洲猪瘟病毒的特性,寻找更有效的防控方法。

2. 强化国际合作:与其他国家的防控机构交流经验,共同应对非洲猪瘟疫情。

3. 持续宣传教育:继续加强对养殖户的宣传教育工作,提高他们的自我防护能力。

五、结语非洲猪瘟疫情的防控是一场持久战,需要我们持续的努力和不懈的奋斗。

我们团队将继续努力,为保护我国养猪业的健康发展做出更大的贡献。

感谢大家的聆听,我愿意回答任何问题。

非洲猪瘟的流行情况及对我国的影响

非洲猪瘟是猪的一种急性、高度接触性传染性疾病。以高热、皮

肤发绀、内脏器官严重出血及高死亡率为特征。OIE将其列为A类疫

病。自1921年在非洲东部国家肯尼亚首次发现该病以来,一直存在

于撒哈拉以南的非洲中、南部和西部地区,1957年葡萄牙发生非洲

猪瘟后逐渐侵入欧洲,1977年传人古巴等拉美国家,1978年从西班

牙扩至意大利和马耳他岛,同年传入巴西和多美尼加共和国,目前仍

呈现蔓延趋势。

一、流行情况

1、非洲

东部非洲的肯尼亚、坦桑尼亚等国家和地区有非洲猪瘟疫情报

道;南部非洲的南非、赞比亚、莫桑比克、博茨瓦纳、马拉威、马达

加斯加、刚果民主共和国有疫情报道;中、西部非洲的喀麦隆、塞内

加尔、冈比亚、佛得角群岛、几内亚比绍、尼日利亚、科特迪瓦、贝

宁、多哥、加纳先后有疫情报告。

2、欧洲

非洲猪瘟目前已成为整个中东欧养猪业的最大威胁。以前在葡萄

牙、亚平宁半岛、法国、意大利、马耳他、荷兰等欧洲国家出现,但

很快被控制或根除。

而在2007年5月,当时格鲁吉亚的黑海港口城市波季(Poti)

出现了第一例非洲猪瘟。之后,开始从格鲁吉亚蔓延到亚美尼亚(2007

年8月首次报道)、俄罗斯(2007年12月报告)、阿塞拜疆(2008

年1月报告)、白俄罗斯、乌克兰、立陶宛、拉脱维亚,爱沙尼亚和

波兰。

与我国接壤的俄罗斯联邦2008年发生了大面积的流行和扩散,

仅北高加索地区奥塞梯共和国八个地区中就有四个地区爆发了非洲

猪瘟,病死猪1076头,3500头猪被淘汰。

2014年非洲猪瘟传播到了4个欧盟的成员国。共有251个病例

上报世界动物卫生组织(OIE)。绝大多数的病例和受到感染的野猪

有关——共有10个养殖场受到了非洲猪瘟的感染。

最后一次报告家猪感染非洲猪瘟病毒的时间是2014年9月中旬。

拉脱维亚瓦尔加县的一个拥有43头猪的家庭养猪场遭受病毒侵袭。

共有6头猪检测结果呈阳性,之后所有的猪只均遭销毁。

3、其它洲

1977年,非洲猪瘟传至古巴,在屠宰40万头猪后被根除;1978

年,巴西和多米尼加共和国暴发,海地于1979年发生非洲猪瘟,1980

年再次在古巴流行。这些国家都通过大规模扑杀猪只得意根除。

截至目前,亚洲国家尚没有ASF疫情发生的报道。

二、最新疫情

3月11日,波兰东部靠近白俄罗斯边境的波德拉谢省

(Podlaskie)发生1起非洲猪瘟疫情,5头野猪感染死亡。自2014

年5月起,在该地区已发生约42起非洲猪瘟疫情。

3月13日,俄罗斯卡卢加州发生1起非洲猪瘟疫情,2头野猪感

染死亡。自2014年1月起,俄罗斯已有15个地区累计发生95起家

猪和野猪非洲猪瘟疫情。

3月13日,立陶宛乌田纳县(Utena)发生1起非洲猪瘟疫情,

1头野猪染病被销毁。自2014年1月以来,立陶宛已有5个地区共

发生70起非洲猪瘟疫情。

3月13日,拉脱维亚发生4起非洲猪瘟疫情,17头野猪感染死

亡。自2014年6月以来,拉脱维亚已有15个地区发生231起非洲猪

瘟疫情。

三、非洲猪瘟对我国的影响

从上世纪90年代开始。ASF的流行与分布发生了变化。ASFV传

播到了以往没有ASF的国家和地区,如西非地区。首次发现ASFV的

国家与时间如下:科特迪瓦(1996),尼日利亚(1997),多哥(1997),

加纳(1999),布基纳法索(2003),乍得(2010)。ASFV也传播到了马

达加斯加(1998)和毛里求斯(2007)两个之前未发生ASF疫情的印度

洋国家。尤为重要的是,2007年ASF再次传到了欧洲大陆。所不同

的是。这次传到了高加索地区的格鲁吉亚(2007)。

据OIE统计,截至2012年年底,全球共有48个国家报道发生过

非洲猪瘟疫情。近年来,该疫情在俄罗斯南部和北高加索地区继续扩

散,截至2012年年底,俄罗斯已有斯塔夫罗波尔边疆区、克拉斯诺

达尔边疆区、阿斯特拉罕州、伏尔加格勒州、卡累利阿共和国、卡尔

梅克共和国、诺夫哥罗德州、特维尔州、雅罗斯拉夫尔州、罗斯托夫

州等l0个地区发生69起家猪和野猪非洲猪瘟疫情,约17多万头家

猪被扑杀或销毁。

俄罗斯是中国的邻国,因此,俄罗斯的疫情也受到了中国的高度

关注。中国的东北地区以及新疆的北部地区与俄罗斯接壤。俄罗斯与

我国接壤地区目前尚未发生ASF疫情。但随着俄罗斯国内ASF疫情的

不断扩散,很难保证疫情不传到俄中边境地区。中国所在的东亚及东

南亚地区是当前世界上养猪和猪肉消费最多的地区,ASF一旦被传人,

后果不堪设想。中国养猪数量占全球的一半,猪肉的消费也在不断上

涨。从国外进口猪肉的数量也在不断增加。而作为一个发展中国家,

中国国内的兽医卫生水平也尚不能跟欧美发达国家相比。加强出入境

检验检疫工作,防控外来动物疫病的形势十分严峻。

随着中国国力的加强,中国同非洲各国的经贸往来也日益密切,

这事实上也是传人ASF的一个重要风险因素。好几个ASF一直呈散发

流行的国家如尼日利亚、赞比亚、坦桑尼亚近几年都有严重疫情暴发

的报道,且这几个国家同中国的经贸往来比较密切。

在中国,很多猪场规模较小,饲养密度却很高,这为各种疾病的

传播创造了良好的条件。中国南方的广西、云南等省份同越南、老挝、

缅甸等国接壤。

近些年边境贸易活跃,生猪交易也已经成为边贸的一项内容,这

使得各种动物疫病从一个国家传人另一个国家的可能性加大。这几年

在中国以及东南亚发生的高致病性蓝耳病疫情也与此密切相关。中国

以及东南亚的大部分地区仍然是采用散养模式养猪,这使得各种疫病

的防控难度进一步加强。尽管东南亚地区目前尚无非洲猪瘟疫情发生

的报告。加强边境地区疫病的防控工作仍然刻不容缓。

此外,东南亚以及中国还存在多种品系的野猪。尽管尚无报道称

这些野猪对ASF易感,但野猪的存在仍是一个潜在的风险因素。一旦

ASF在野猪中传播,疫情的控制就会难上加难。

ASF在全球流行复杂多变,且尚无有效的疫苗,因此要从全球范

围内防控ASF难度较大。我国虽然尚无ASF,但必须保持高度警惕。

一定要严格做好防止疾病入境的工作。

四、已经采取的应对措施

2012年11月2日,农业部等10部委发出“关于切实做好非洲

猪瘟防范工作的通知”(农医发[2012]22号),引起了各地防范非

洲猪瘟的警觉。

2012年12月,甘肃省兽医局下发了《关于切实做好非洲猪瘟防

范工作的通知》(甘兽医【2012】107号),甘肃省动物疫病预防控

制中心下发了《关于下发非洲猪瘟防控技术要点的通知》(甘疫控

【2012】128号)。

面对日益严重的非洲猪瘟疫情威胁,我们更应该加以重视,做好

技术储备和监测预警,防患于未然。