中华人民共和国2005国民经济和社会发展统计公报

- 格式:docx

- 大小:179.09 KB

- 文档页数:21

北京市2005年暨“十五”期间国民经济和社会发展统计公报北京市统计局国家统计局北京调查总队 2006-01-24 13:47:412006年1月24日2005年,全市人民在市委、市政府的正确领导下,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻党的十六大、十六届三中、四中和五中全会精神及中央对北京市工作的一系列重要指示,全面贯彻科学发展观,坚决落实宏观调控措施,紧紧围绕新的城市总体规划和“新北京、新奥运”战略构想,将保持经济平稳较快增长、加快结构调整步伐、转变经济增长方式、推动和谐社会建设作为经济社会发展的主线,实现了首都经济和社会发展的预期目标,“十五”计划顺利完成。

一、综合初步核算,全市实现地区生产总值6814.5亿元,比上年增长11.1%。

其中,第一产业增加值97.7亿元,下降1%;第二产业增加值2100.5亿元,增长11.7%;第三产业增加值4616.3亿元,增长11.2%。

按常住人口计算,当年人均GDP达到44969元(折合5457美元),比上年增长8.1%,是2000年的1.9倍。

第一产业对经济增长的贡献率为-0.2%,比2000年下降1.4个百分点;第二产业贡献率为33.8%,下降13个百分点;第三产业贡献率为66.4%,提高14.4个百分点。

三次产业结构由2000年的2.5:32.7:64.8变化为2005年的1.4:30.9:67.7。

“十五”期间,全市地区生产总值年均增长11.9%,超出“十五”计划目标2.9个百分点,高于“九五”时期平均增速1.6个百分点。

其中三次产业年均分别增长2.7%、11.7%和12.3%。

表1:地区生产总值单位:亿元三次产业比重变化情况全市万元GDP能耗为0.81吨标准煤,按可比价格计算,比上年下降3.9%,降幅高于上年1.1个百分点。

万元GDP水耗为50.9立方米,按可比价格计算,比上年下降9.8%。

全市研究与试验发展(R&D)经费支出占地区生产总值的比重达到5.6%,比上年提高0.4个百分点,比2000年提高0.7个百分点。

湖北省2005年国民经济与社会发展统计公报2005年,在湖北省委、省政府的正确领导下,全省上下以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻党的十六大和十六届四中、五中全会精神,坚持以科学发展观统领经济社会发展全局,抢抓“促进中部崛起”的战略机遇,不断开拓进取,扎实工作,全省经济社会保持稳定、快速、协调发展的良好态势。

一、综合2005年,全省完成生产总值6484.5亿元,按可比价格计算,比上年增长11.4%,是1998年以来增幅最高的一年。

其中:第一产业完成增加值1069.81亿元,增长4.0%;第二产业完成增加值2774.37亿元,增长13.7%;第三产业完成增加值2640.32亿元,增长11.8%。

三次产业结构由2004年的18.1:41.2:40.7调整为16.5:42.8:40.7。

在第三产业中,金融保险业增长4.3%,批发零售贸易和餐饮业增长9.2%,房地产业增长3.5%,其他服务业增长16.6%。

居民消费价格总指数为102.9,涨幅比上年回落2个百分点,其中:城市上涨2.7%,农村上涨3.3%。

分类别看,食品类价格上涨4.2%,衣着类价格上涨0.1%,医疗保健及个人用品类价格下降1.9%,娱乐教育文化用品及服务类价格上涨3.6%,居住类价格上涨5.7%。

工业品出厂价格上涨4.5%,原材料、燃料、动力购进价格上涨7.0%,农业生产资料价格上涨15.1%。

年末全省从业人员3537万人,比上年末增加30万人,其中城镇就业人员1271万人,比上年末增加26万人。

据省劳动和社会保障部门统计,全年全省城镇新增就业65.4万人,比上年增加4.9万人。

年末城镇登记失业率为4.33%,比上年末上升0.13个百分点。

经济和社会发展中存在的主要困难和问题有:农业基础仍很脆弱,农民增收难度加大;工业调整和发展面临着较大的压力;煤电油运等瓶颈制约仍然十分突出;粗放式经营亟待改变;社会发展中还存在不少突出问题等。

吉林市2005年国民经济和社会发展统计公报2012-02-152005 年,市委、市政府带领全市人民,深入落实科学发展观,按照“三个率先”突出率先发展、“四市”建设突出工业强市的总要求,全力推进老工业基地振兴和全面小康社会建设,社会和谐稳定,人民生活继续改善,各项社会事业加快发展,国民经济保持平稳较快增长。

一、国民经济经济总量国民经济保持平稳较快增长。

据核算,全年实现地区生产总值 629.7 亿元①(根据国家统一要求,统计公报按经济普查数据和新的核算口径计算,并作为新一年的基数。

按原口径计算完成 805 亿元,现价增长 14.4% ),比上年增长 9% (按现价计算增长 11.5% )。

其中,第一产业增加值 100.5 亿元,增长9.8% ;第二产业增加值 283 亿元,增长 9.6% ;第三产业增加值 246.2 亿元,增长 7.9% 。

三次产业结构得到进一步优化,产业结构的比例关系由上年的15.7:44.4:39.9 调整为 16:44.9:39.1 。

全市人均生产总值达到 14498 元,按现行汇率折算为 1812 美元。

财政收支财政收入与经济发展继续保持同步增长。

2005 年,全市一般预算全口径财政收入完成 67 亿元,比上年增长 11.9% ,全口径财政收入占地区生产总值的比重为 10.6% 。

全市一般预算体制收入完成 23.5 亿元,比上年增长 17.9% 。

克服增值税扩大抵扣范围、原油价格持续攀升及汽车产业产销下降等不利因素的影响,税收收入继续保持稳定增长。

国税税收收入完成 41.1 亿元,比上年增长5% ;地税税收收入完成 20.4 亿元,比上年增长 21.7% 。

全市一般预算财政支出完成 67.5 亿元,比上年增长 17% 。

国企改革2005 年 , 吉林市的国有企业改革按照省委、省政府提出的“四个到位”的工作目标,加强领导,及时出台相应政策和措施,统筹兼顾,规范运作,积极做好群众稳定工作,全面完成了国企改革攻坚任务。

2005年国民经济和社会发展统计公报成都市金牛区统计局2006年4月30日2005年是“十五”计划收尾之年,也是我区经济社会取得出色成绩的一年。

得益市委、市政府“项目年”的有力推动,全区人民在区委、区政府的领导下,在区人大、区政协的监督和支持下,坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,继续全面贯彻党的十六届四中、五中全会精神,认真落实区委四届四次、五次全会要求,紧紧抓住发展第一要务,以科学发展观统领经济社会发展全局,国民经济和社会发展水平保持了持续、快速、健康的发展态势,科技、教育、文化、卫生、体育等各项社会事业稳步发展,人民生活水平进一步提高,“项目年”运作取得了丰硕成果。

据初步统计,2005年全区完成地区生产总值2675081万元,比上年增长15%。

其中第一产业6018万元,比上年下降49.6%;第二产业970727万元,比上年增长24.6%;第三产业1698336万元,比上年增长10.7%。

经济生活中存在的主要问题:经济发展相对落后的涉农社区,农民增收难度依然很大;转变经济增长方式的任务依然艰巨,经济运行质量有待进一步提高;企业创新能力不够强,优势企业对全区经济的带动作用尚有待进一步增强。

一、第一产业农业随着城乡一体化建设的逐步推进,涉农社区大面积拆迁,我区传统农业经济逐步萎缩。

全区农业增加值继续呈现大幅下降趋势。

2005年,全区实现第一产业增加值6018万元,比上年下降49.6%。

在第一产业增加值中,农业增加值3637万元,畜牧业增加值2115万元,渔业增加值116万元,农林牧渔服务业增加值150万元。

大部分农产品产量均有较大程度的下降。

主要农、牧、渔产品产量及牲畜存栏情况如下:2005年比上年±%粮食 6797吨 -1.8蔬菜 35834吨 -45.8肉类产量 4194吨 -48.0其中:猪肉产量 3602吨 -52.3禽蛋产量 1721吨 -13.0牛奶产量 976吨 -66.0淡水鱼产量 404吨 7.7出栏肥猪 50425头 -53.2年末生猪存栏数 14695头 -13.1二、第二产业工业加快工业载体建设步伐,完善产业园区配套设施建设,西区基础设施建设基本完成,北区起步园初见形象,一批重大产业化项目相继开工和投产。

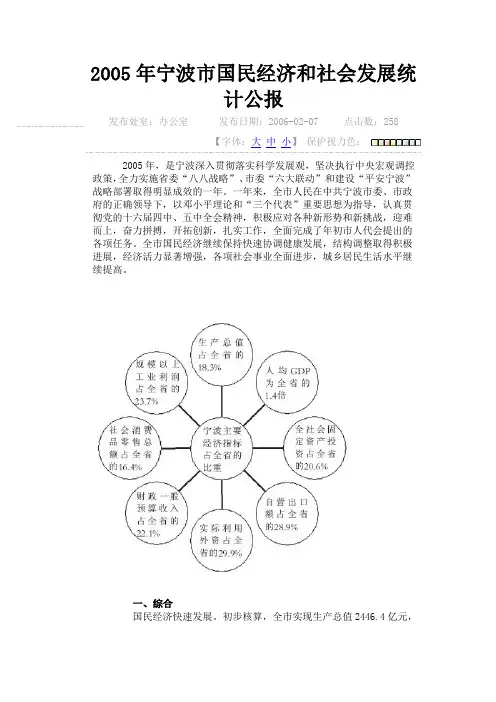

2005年宁波市国民经济和社会发展统计公报发布处室:办公室发布日期:2006-02-07 点击数:258【字体:大中小】保护视力色:2005年,是宁波深入贯彻落实科学发展观,坚决执行中央宏观调控政策,全力实施省委“八八战略”、市委“六大联动”和建设“平安宁波”战略部署取得明显成效的一年。

一年来,全市人民在中共宁波市委、市政府的正确领导下,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻党的十六届四中、五中全会精神,积极应对各种新形势和新挑战,迎难而上,奋力拼搏,开拓创新,扎实工作,全面完成了年初市人代会提出的各项任务。

全市国民经济继续保持快速协调健康发展,结构调整取得积极进展,经济活力显著增强,各项社会事业全面进步,城乡居民生活水平继续提高。

一、综合国民经济快速发展。

初步核算,全市实现生产总值2446.4亿元,按可比价格计算,比上年增长12.5%。

第一产业增加值128.8亿元,增长1.8%;第二产业增加值1353.5亿元,增长11.8%,其中工业增加值1201.8亿元,增长12.2%,第二产业对全市生产总值增长的贡献率为52%,仍是拉动经济快速增长的主要动力;第三产业增加值964.1亿元,增长15.2%。

三次产业比为5.3:55.3:39.4,第三产业所占比重比上年提高0.5个百分点。

人均生产总值达38733元(按现价汇率折算超过4700美元)。

就业再就业成效显著。

全市新增就业岗位13.3万个,开发社区公益性岗位5764个。

全年用于促进再就业资金支出达3.5亿元。

组织2.8万名失业人员、7.5万名农村劳动力开展再就业培训和转移培训,培训就业率在60%以上。

全市共7万名失业人员在政策帮扶下实现再就业,其中就业困难人员1.8万名。

年末城镇登记失业率3.5%,已连续三年下降,就业形势继续保持稳定。

价格总水平温和上涨。

市区居民消费价格比上年上涨2%;农村居民消费价格上涨1.7%;工业品出厂价格上涨5.5%;原材料燃料动力购进价格上涨8.2%;房屋销售价格上涨6.2%。

2005年四川省国民经济和社会发展统计公报四川省统计局 四川调查总队2005年,在四川省委、省政府带领下,全省各族人民坚持科学发展观,认真贯彻党的十六届三中、四中、五中全会精神,坚决落实中央的决策和部署,紧紧抓住西部大开发机遇,坚持在发展中搞好调控,在调控中加快发展,加快推进“三个转变”,按照“五个统筹”、“五个坚持”的要求,更加注重以人为本,更加注重统筹兼顾,促进了全省国民经济持续、快速、协调健康发展和社会事业的全面进步,和谐社会建设迈出新步伐。

一、综 合国民经济持续快速增长。

经国家统计局审定,全年全省生产总值7385.1亿元,比上年增长12.6%。

其中,第一产业增加值1495.7亿元,增长5.8%;第二产业增加值3052.7亿元,增长17.8%;第三产业增加值2836.7亿元,增长10.7%。

三次产业对经济增长的贡献率分别为9.1%、57.5%和33.4%。

从需求的角度看,投资、消费、净出口“三驾马车”同向拉动经济快速增长。

其中,总投资增长18%,最终消费增长8.8%,净出口增长14.3%,总投资对经济增长的贡献率为59.3%,总消费的贡献率为40.7%。

“十五”期间,全省生产总值连上四个千亿台阶,年均增长11.2%,是我省前十个“五年计划”发展最好的时期。

民营经济继续快速发展。

全年民营经济增加值突破3000亿元,达到3210.6亿元,增长19.8%。

其中,第一产业增加值552.2亿元,增长10.5%;第二产业增加值1528.5亿元,增长26%;第三产业增加值1129.9亿元,增长16%。

民营经济对GDP增长的贡献率为64%。

市场物价逐月回落并趋于稳定。

全年居民消费价格上涨 1.7%。

其中,食品类价格上涨2.1%,主要是鲜蛋价格上涨5.3%、水产品价格上涨4.5%、鲜菜价格上涨5.8%等,而植物油脂价格则下跌5.2%、猪肉价格下跌4.8%。

同时,娱乐教育文化用品及服务项目价格上涨4.5%。

此外,商品零售价格上涨0.6%,农业生产资料价格上涨7.2%。

广安市2005年国民经济和社会发展统计公报2009年05月31日来源:省统计局2005年,是“十五”计划的最后一年。

全市人民在市委、市政府的正确领导下,认真贯彻落实党的十六届五中、六中全会精神和三个代表重要思想,按照中央和全省经济工作会议要求,以科学发展观统领经济工作全局,紧密结合广安实际,抓住有利时机,克服各种困难,加快广安发展,继续推进我市工业化、城市化和农业产业化进程。

在国家实施宏观调控之年,经济发展成效显著。

主要表现在:经济发展速度加快,经济运行质量提高;农业喜获丰收,工业快速增长,城乡市场活跃;金融形势稳定;财政和城乡居民收入增加,人民生活水平不断提高。

一、综合国民经济核算:2005年全市实现GDP246.3亿元,增长12.8%(以2004年经济普查GDP为基数,下同),其中:第一产业实现增加值68.3亿元,增长6.5%;第二产业实现增加值91.6亿元,增长19.7 %;第三产业实现增加值86.4亿元,增长10.6%。

产业结构由2004年的29.8:33.8:36.4变为27.7:37.2:35.1。

从三次产业贡献来看,第一产业对经济增长贡献率为13.8%,拉动增长1.8个百分点;第二产业贡献率为55.5%,拉动增长7.1个百分点;第三产业贡献率为30.7%,拉动增长3.9个百分点。

发展环境:农业减税到位,农民负担减轻;党员先进性教育活动成效明显,以民为本的发展观念和增长方式正在形成;企业景气指数不断攀升,全市企业家信心指数和企业景气指数达到144.7点和139.9点,分别比全省平均指数高出21.9点和11.2点。

民营经济:2005年广安民营经济的支撑作用更明显。

截至2005年底,全市共有私营企业和个体工商户8.37万户,注册资本金47.77亿元,其中私营企业2499户。

民营经济2005年实现增加值119.48亿元,比上年同期增长17.8%,增幅居全省第11位。

占GDP的比重达到48.5%,比2004年提高1.2个百分点。

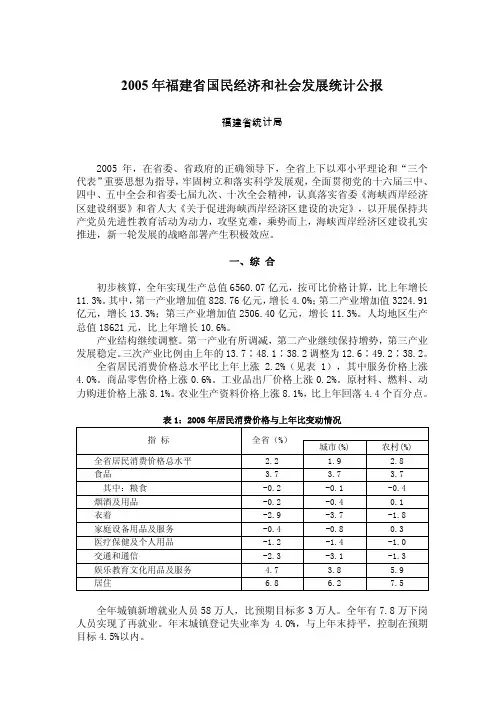

2005年福建省国民经济和社会发展统计公报福建省统计局2005年,在省委、省政府的正确领导下,全省上下以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,牢固树立和落实科学发展观,全面贯彻党的十六届三中、四中、五中全会和省委七届九次、十次全会精神,认真落实省委《海峡西岸经济区建设纲要》和省人大《关于促进海峡西岸经济区建设的决定》,以开展保持共产党员先进性教育活动为动力,攻坚克难,乘势而上,海峡西岸经济区建设扎实推进,新一轮发展的战略部署产生积极效应。

一、综 合初步核算,全年实现生产总值6560.07亿元,按可比价格计算,比上年增长11.3%。

其中,第一产业增加值828.76亿元,增长4.0%;第二产业增加值3224.91亿元,增长13.3%;第三产业增加值2506.40亿元,增长11.3%。

人均地区生产总值18621元,比上年增长10.6%。

产业结构继续调整。

第一产业有所调减,第二产业继续保持增势,第三产业发展稳定。

三次产业比例由上年的13.7∶48.1∶38.2调整为12.6∶49.2∶38.2。

全省居民消费价格总水平比上年上涨 2.2%(见表1),其中服务价格上涨4.0%。

商品零售价格上涨0.6%。

工业品出厂价格上涨0.2%。

原材料、燃料、动力购进价格上涨8.1%。

农业生产资料价格上涨8.1%,比上年回落4.4个百分点。

表1:2005年居民消费价格与上年比变动情况指 标 全省(%)城市(%) 农村(%) 全省居民消费价格总水平 2.2 1.9 2.8食品 3.7 3.7 3.7 其中:粮食 -0.2 -0.1 -0.4 烟酒及用品 -0.2 -0.4 0.1衣着 -2.9 -3.7 -1.8家庭设备用品及服务 -0.4 -0.8 0.3医疗保健及个人用品 -1.2 -1.4 -1.0交通和通信 -2.3 -3.1 -1.3娱乐教育文化用品及服务 4.7 3.8 5.9居住 6.8 6.2 7.5全年城镇新增就业人员58万人,比预期目标多3万人。

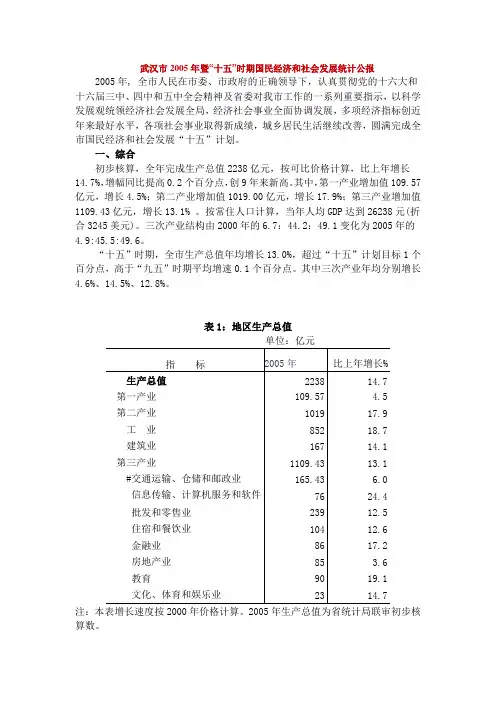

武汉市2005年暨“十五”时期国民经济和社会发展统计公报2005年, 全市人民在市委、市政府的正确领导下,认真贯彻党的十六大和十六届三中、四中和五中全会精神及省委对我市工作的一系列重要指示,以科学发展观统领经济社会发展全局,经济社会事业全面协调发展,多项经济指标创近年来最好水平,各项社会事业取得新成绩,城乡居民生活继续改善,圆满完成全市国民经济和社会发展“十五”计划。

一、综合初步核算,全年完成生产总值2238亿元,按可比价格计算,比上年增长14.7%,增幅同比提高0.2个百分点,创9年来新高。

其中,第一产业增加值109.57亿元,增长4.5%;第二产业增加值1019.00亿元,增长17.9%;第三产业增加值1109.43亿元,增长13.1% 。

按常住人口计算,当年人均GDP达到26238元(折合3245美元)。

三次产业结构由2000年的6.7:44.2:49.1变化为2005年的4.9:45.5:49.6。

“十五”时期,全市生产总值年均增长13.0%,超过“十五”计划目标1个百分点,高于“九五”时期平均增速0.1个百分点。

其中三次产业年均分别增长4.6%、14.5%、12.8%。

表1:地区生产总值注:本表增长速度按2000年价格计算。

2005年生产总值为省统计局联审初步核算数。

全市万元GDP能耗为1.36吨标准煤,比上年下降4.0%。

万元工业增加值用水量为152立方米,比上年下降4.0%。

全市研究与试验发展(R&D)经费支出占生产总值的比重为2.0%,比2000年提高0.3个百分点。

全市财政总收入达389.36亿元,比上年增长30.4%。

地方财政收入170.43亿元,增长30.2%。

其中,地方财政一般预算收入138.82亿元,增长31.3%。

地方财政支出204.92亿元,增长23.2 %。

“十五”时期,全市财政总收入年均增长25.3%,高于“九五”时期年均增幅5.7个百分点。

全市居民消费价格总水平比上年上涨2.7%,涨幅比上年回落0.6个百分点。

2005年江苏省国民经济和社会发展统计公报【法规类别】经济统计社会统计【发布部门】江苏省统计局国家统计局江苏调查总队【发布日期】2006【实施日期】2006【时效性】现行有效【效力级别】地方规范性文件2005年江苏省国民经济和社会发展统计公报(江苏省统计局、国家统计局江苏调查总队 2006年)2005年是“十五”计划的最后一年。

在省委、省政府领导下,全省上下紧紧围绕富民强省、“两个率先”目标,全面贯彻落实科学发展观,统筹推进各方面工作,着力调整结构和转变经济增长方式,经济呈现又快又好发展的良好格局,改革开放取得新进展,社会事业迈出新步伐,和谐社会建设收到新成效,全面建设小康社会的时序进度加快,较好地完成了年初制定的各项预期调控目标。

一、综合全省经济保持稳定较快增长。

经济运行的稳定性和协调性进一步增强,宏观调控成果得到巩固。

初步核算,全年实现生产总值18272.12亿元,比上年增长14.5%。

其中,第一产业增加值1388.58亿元,增长2.8%;第二产业增加值10342.67亿元,增长16.0%;第三产业增加值6540.87亿元,增长14.8%。

人均生产总值24515元,按现行汇率折算达3038美元。

产业结构逐步优化。

高新技术产业持续大幅增长,传统产业在改造中提升,现代服务业发展明显加速。

三次产业增加值比例为7.6∶56.6∶35.8。

高新技术产业产值占规模以上工业的比重达24.28%,比上年提高0.53个百分点。

所有制结构继续调整,非公有制经济创造的增加值在生产总值中的份额达59.5%,其中私营个体经济比重为34.2%,分别比上年提高4.8个和1.9个百分点。

支持企业集团做大做强,营业收入超100亿元的企业达45家,新增12家。

城市化进一步发展。

年末全省城市化水平达50.5%,比上年提高2.3个百分点。

加强对区域发展的分类指导,合理调整和优化产业布局,大力推进沿江基础产业带、沿沪宁线高新技术产业带建设,全面部署沿东陇海线产业带建设,制订和启动实施沿海经济带发展规划,区域共同发展实现新突破。

温 州 市 统 计 局2005年国民经济和社会发展统 计 公 报(2006年3月27日)2005年,温州人民在市委、市政府的正确领导下,以邓小平理论和"三个代表"重要思想为指导,以科学发展观统领经济社会发展全局,围绕"三个温州"建设,积极抓住宏观调控环境下的发展机遇,实施一系列促进经济社会发展的重大政策措施,国民经济实现稳健快速地发展。

大力推进经济结构调整优化和增长方式的转变,投资、消费、出口等三大需求对国民经济拉动力度增强,经济发展的微观基础得到稳固,经济运行效果良好,社会事业全面进步,人民生活继续改善,实现了国民经济和社会发展的年度预期目标,较好地完成了"十五"时期的主要目标任务,为"十一五"时期经济社会发展奠定了良好的基础。

一、综合2005年,全市生产总值1596.35亿元,按可比价格计算,比上年增长13.0%,其中第一产业增加值64.89亿元,下降2.0 %;第二产业增加值866.88亿元,增长14.3%;第三产业增加值664.58亿元,增长12.9 %。

全市人均生产总值21335元,按可比价格计算,比上年增长12.4%。

"十五"时期全市生产总值年均递增13.4%,其中一二三产业增加值分别递增1.8%、13.8%和14.4%;人均生产总值年均递增12.8%。

国民经济三次产业增加值结构由上年的4.5∶53.7∶41.8 调整为4.1∶54.3∶41.6。

财政收入占生产总值的比重为12.8%,外贸依存度为39.6%,其中出口依存度为31.2%。

非农产值占农林牧渔产值比重为59.5%,规模以上工业产值占全部工业的比重提高到63.3%,民营经济占生产总值比重提高到80.5%。

城市居民消费价格总水平比上年上涨2.5%,其中服务项目价格上涨0.7 %,消费品价格上涨3.1%。

食品类、居住类分别上涨8.1%和4.5%,衣着类、家庭设备用品及维修服务类、医疗保健类、交通和通信类、娱乐教育文化用品类分别下降3%、0.9%、2.9%、1.4%、0.5%。

2005年常州市国民经济和社会发展统计公报常州市统计局(2006年2月)2005年,全市人民在市委、市政府的正确领导下,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻党的十六届五中全会精神,坚持以科学的发展观统领经济社会发展全局,紧紧围绕力争“两个率先”、实现富民强市总目标,凝心聚力,奋力拼搏,积极进取,勇于作为,国民经济保持了快速发展,各项社会事业全面进步,人民生活水平稳步提高,全面实现了“十五”计划确定的主要发展目标。

一、经济发展经济总量综合实力不断增强,地方财力再上台阶。

全市实现地区生产总值(GDP)1302.2亿元,按可比价格计算增长(下同)15.1%。

从三次产业看,第一产业增加值56.5亿元,增长3.5%;第二产业增加值795.3亿元,增长16.3%,其中工业增加值716.4亿元,增长16.5%;第三产业(服务业)增加值450.4亿元,增长14.7%。

三次产业结构为4.3﹕61.1﹕34.6,二三产业比重比上年提高0.6个百分点。

全市按户籍人口计算的人均GDP达37174元,比上年增长14.2%,按现行汇率折算达4606美元。

在经济总量迅速扩大的同时,地方财政实力也显著增强,财政总收入突破200亿元,达到220.4亿元,比上年增长25.9%,其中地方一般预算收入95亿元,增长27.4%;一般预算财政支出97.0亿元,增长28.2%。

财政收入占GDP的比重继续上升,由上年的15.9%提高到16.9%。

固定资产投资投资规模稳步扩大,投资主体日趋多元。

全年完成全社会固定资产投资769.8亿元,比上年增长30.8%,分产业看,第一产业完成投资1.2亿元,增长110.9%;第二产业完成投资464.9亿元,增长34.7%,其中工业完成投资459.8亿元,增长34.2%;第三产业完成投资303.6亿元,增长25%。

高新技术产业和基础设施投资保持较快增长,全年高新技术产业投资项目达375个,完成高新技术产业投资56.0亿元,比上年增长27.3%;完成基础设施投资335.1亿元,增长29.8%。

2005年松北区国民经济和社会发展统计公报松北区发展改革局2006年2月2005年,在区委、区政府的正确领导下,全区按照“努力快发展,全面奔小康,振兴哈尔滨”的工作主题,围绕区一届二次全委会议确定的目标和任务,抢抓机遇,扎实工作,全区经济运行出现了良好的势头,国民经济持续快速协调健康发展,各项社会事业全面进步,人民生活质量有所提高。

一、经济发展经济总量国民经济继续保持快速增长,经济总量再上新台阶。

初步测算,全年实现生产总值18.76亿元,按可比价格计算,比上年增长40.1%。

第一产业增加值3.10亿元,增长5.1%;第二产业增加值9.21亿元,增长51.2%;第三产业增加值6.45亿元,增长48.7%。

三次产业对经济增长的贡献率分别为3.3%、56.8%、39.9%。

产业结构继续调整,由上年的28.2:46:25.8调整为16.5:49.1:34.4。

财政收入保持较快增长,全年地方财政一般预算收入2.02亿元,比上年增长75.6%。

全区财政一般预算支出2.63亿元,比上年增长113.5%,较好地保证了全区经济社会发展的需要。

固定资产投资固定资产投资保持较快增长。

全年完成全社会固定资产投资48.2亿元,其中基本建设投资22亿元。

从产业投向看,第一产业投资0.02亿元;第二产业投资16.7亿元,其中工业完成投资2亿元;第三产业投资31.5亿元。

三次产业投资额比例为0.04:34.63:65.33。

其中,国有投资完成投资18.6亿元,民间投资完成15亿元,外商投资完成14.6亿元,比例为38.6:31.1:30.3。

从投资主体看,国有经济投资18.6亿元,非国有经济投资29.6亿元,占全部投资比重的61.4%。

全区固定资产新开工项目53个,施工项目72个,竣工项目32个。

全年项目建成投产率25.8%,新增固定资产6.5亿元,固定资产交付使用率53.6%。

农业农业和农村经济发展加快。

2005年,全区完成农林牧渔业总产值8.2亿元,比上年增长6.3%。

2005年国民经济和社会发展统计公报[摘要]

佚名

【期刊名称】《建筑机械(上半月)》

【年(卷),期】2006(000)003

【摘要】2006年2月28日,国家统计局发布《中华人民共和国2005年国民经济和社会发展统计公报》。

经初步核算,全年国内生产总值182321亿元,比2004年增长9.9%。

其中,第一产业增加值22718亿元,增长5.2%;第二产业增加值86208亿元,增长11.4%;第三产业增加值73395亿元,增长9.6%。

第一、第二和第三产业增加值占国内生产总值的比重分别为12.4%、47.%和40.3%。

【总页数】2页(P24-25)

【正文语种】中文

【中图分类】TU6

【相关文献】

1.2004年贵州省国民经济和社会发展统计公报(摘要) [J], 贵州省统计局

2.河北省2006年国民经济和社会发展统计公报(摘要) [J],

3.2005年国民经济和社会发展统计公报[摘要] [J], 无

4.2004年国民经济和社会发展统计公报(摘要) [J],

5.2005年贵州省国民经济和社会发展统计公报(农业部分摘要) [J],

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

2005年安徽省国民经济和社会发展统计公报安徽省统计局(2006年2月21日)2005年,在省委、省政府的正确领导下,全省上下全面落实科学发展观,紧紧围绕“抢抓机遇、乘势而上、奋力崛起”的总体要求,大力实施东向发展战略,深入推进“861”行动计划,努力克服多种自然灾害带来的不利影响,团结拼搏,扎实工作,取得了国民经济和社会发展的新成就。

全省经济保持快速增长,经济运行质量继续提高,对外开放进一步扩大,城乡人民生活不断改善,各项社会事业全面进步,为全面完成“十五”计划划上了圆满句号。

一、综合国民经济稳定快速增长。

初步核算,全年生产总值(GDP)5375.8亿元,按可比价格计算,比上年增长11.8%。

其中,第一产业增加值959.6亿元,增长1%;第二产业增加值2234.2亿元,增长18.8%;第三产业增加值2182亿元,增长9.9%。

按常住人口计算,人均生产总值8597元(折合1049.5美元),提前两年实现全面建设小康社会起步阶段的预定目标。

全社会劳动生产率 14779元/人。

“十五”时期,全省生产总值年均增长10.6%,三次产业结构由2000年的25.6∶36.4∶38.0变化为2005年的17.9∶41.6∶40.5。

“十五”时期全省生产总值及增速13.31000200030004000500060002001年2005年2468101214(亿元)(%)市场物价涨幅回落。

全省居民消费价格总水平比上年上涨1.4%,涨幅回落3.1个百分点。

其中,城市居民消费价格上涨1.1%,农村居民消费价格上涨1.9%。

全年商品零售价格上涨0.6%,工业品出厂价格上涨3.3%,原材料、燃料、动力购进价格上涨7.1%,固定资产投资价格上涨1%,农产品生产价格下跌1.3%。

从业人员稳定增加。

年末全省从业人员3669.6万人,比上年增加64.4万人。

其中,第一产业1783.3万人,减少49.8万人;第二产业783.9万人,增加49.8万人;第三产业1102.4万人,增加64.4万人。

税收中的爱国和国情教育高中思想政治课除了向学生传授基本理论知识,同时也应该贯穿德育教育,这是思想政治课新课程标准改革的客观要求,也符合思想政治课在新形势下的发展趋势。

税收作为经济常识教学的重要内容之一,也是当前社会热点,同时与很多人的工作和生活密切相关,因此在进行税收的教学中,我们必须贯彻这种要求和趋势,发挥政治课的特有优势,进行德育教育。

本文对税收教学中从爱国教育和国情教育两方面进行做一些探讨,为贯彻新课标和进行素质教育做一些尝试,以供同行们参考。

税收是《经济常识》(下册)第五课中的重要内容之一,也是当前的社会热点之一是国家的重要宏观调控措施,税收工作关系着国计民生,并且和很多人的工作和生活密切相关。

鉴于思想政治课应当对学生进行德育教育和适应素质教育,我们在向学生讲授这部分内容时,除了让学生了解基础理论和基础知识外,还必须在这部分内容的教学中贯穿爱国教育和国情教育,以达到进行德育教育的目的。

本文对如何在税收工作中进行爱国和国情教育提供以下一些看法,以供同行们参考。

一、税收中的爱国教育我国的税收是社会主义的新型税收,其基本性质是取之于民,用之于民。

税收是国家财政的重要形式和国家宏观调控的重要措施,并且在国民经济的发展中有着举足轻重的作用。

在这一内容中进行爱国教育必须注意以下三点。

1、我国税收的稳步发展,显示了我国经济增长和经济发展的强劲势头据《中华人民共和国2005年国民经济和社会发展统计公报》显示,2005年我国各项税收收入30866亿元(不包括关税和农业税),比上年增加5148亿元,增长20.0%。

我国稳定和强大的税收来源,为国民经济的发展和全面小康社会的建设提供了强大的资金支持。

正是有了可靠的税收保障,国家才有能力进行一系列的基础设施建设,实施西部大开发战略和减免农业税,实施社会主义新农村建设,以及保证国民经济的增长和发展。

在现代化建设的进程中,税收的发展显示了我国经济增长和经济发展的强劲势头。

图1 “十五”时期国内生产总值与增长速度图2 “十五”时期粮食产量与增长速度图3 “十五”时期工业增加值与增长速度图5 “十五”时期社会消费品零售总额与增长速度图6 “十五”时期进出口情况图7 “十五”时期实际使用外商直接投资与增长速度全年水资源总量27430亿立方米,比上年增长13.7%;人均水资源2098立方米,增长13.0%。

全年平均降水量628毫米,增长4.6%。

年末全国454座大型水库蓄水总量2227亿立方米,比上年末增加283亿立方米。

全年总用水量5578亿立方米,比上年增长0.5%。

其中,生活用水增长6.9%,工业用水增长3.7%,农业用水减少1.6%。

万元GDP用水量357立方米,下降8.7%。

全国人均用水量为427立方米,与上年持平。

全年曾有2163万人口、1969万头大牲畜发生临时性饮水困难。

国土资源调查及地质勘查新发现大中型矿产地169处,其中,能源矿产地40处,金属矿产地58处,非金属矿产地64处,水气矿产地7处。

有72种矿产新增查明资源储量,其中,石油9.43亿吨,天然气5263亿立方米,原煤698亿吨。

全年完成营造林面积637万公顷。

六大林业重点工程营造林面积543万公顷,占全年营造林面积的85.2%。

全国共批准国家级生态示范区166个,自然保护区达到2349个,其中国家级自然保护区243个,自然保护区面积14995万公顷,占国土面积的15%。

国家地质公园达138个,其中新批准53个。

新增综合治理水土流失面积4.4万平方公里,新增实施水土流失地区封育保护面积6.3万平方公里。

初步测算,全年能源消费总量22.2亿吨标准煤,比上年增长9.5%。

其中,煤炭消费量21.4亿吨,增长10.6%;原油3.0亿吨,增长2.1%;天然气500亿立方米,增长20.6%;水电4010亿千瓦小时,增长13.4%;核电523亿千瓦小时,增长3.7%。

主要原材料消费中,钢材4.0亿吨,增长20.1%;氧化铝1561万吨,增长21.7%;水泥10.5亿吨,增长9.0%。

万元GDP能耗1.43吨标准煤,与上年持平。

图10 “十五”时期能源消费总量七大水系的411个水质监测断面中,有41%的断面满足国家地表水3类标准,比上年下降1个百分点;32%的断面为4~5类水质,上升2个百分点;超过5类水质的断面比例占27%,下降1个百分点。

全国近岸海域293个海水水质监测点中,达到国家一、二类海水水质标准的监测点占67.3%,比上年上升17.7个百分点;三类海水占8.9%,下降6.5个百分点;四类、劣四类海水占23.8%,下降11.0个百分点。

全国海域未达到清洁海域水质标准的面积为13.9万平方公里,比上年减少17.8%,其中,严重污染海域面积约为2.9万平方公里。

对18个海洋生态监控区监测表明,主要海湾、河口及滨海湿地生态系统均处于不健康或亚健康状态。

在监测的523个城市中,有344个城市空气质量达到二级以上(含二级)标准,占监测城市数的65.8%;有133个城市为三级,占25.4%;有46个城市为劣三级,占8.8%。

在监测的350个城市中,城市区域声环境质量为重度污染的占0.9%,中度污染的占1.7%,轻度污染的占33.1%。

全年城市污水日处理能力达8091万立方米,比上年增长9.5%;城市污水处理率达到48.4%,提高2.8个百分点;集中供热面积22亿平方米,增长3.2%;建成区绿化覆盖率达到33.0%,提高1.4个百分点。

全年各类自然灾害造成直接经济损失2042亿元,比上年上升27.4%。

全年农作物受灾面积3882万公顷,上升4.6%。

其中,绝收460万公顷,上升5.4%。

全年发生特大森林火灾3起,因森林火灾造成受害森林面积7.3万公顷,下降48.4%。

全年因海洋灾害造成直接经济损失约332亿元,增加5.1倍。

全年发生赤潮82次,减少14次;累计赤潮面积约27070平方公里,上升1.7%。

全年共发生造成人员伤亡或直接经济损失50万元以上的地质灾害854起,共造成直接经济损失36.5亿元。

全年共发生5级以上地震13次,受灾人口208万人,受灾面积15040平方公里,造成直接经济损失26亿元。

全年生产安全事故死亡12.7万人,比上年下降7.1%。

亿元GDP生产安全事故死亡人数为0.70人,下降18.5%;工矿商贸企业从业人员生产安全事故10万人死亡人数为3.85人,下降6.8%;煤矿百万吨死亡人数为2.81人,下降8.7%。

全年共发生道路交通事故450254起,造成9.9万人死亡、47.0万人受伤,直接财产损失18.8亿元;道路交通万车死亡人数为7.60人,下降23.7%。

――――――――――――注:1、本公报为初步统计数。

2、各项统计数据均未包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省。

3、国内生产总值、各产业增加值绝对数按现价计算,增长速度按可比价计算。

4、表2中的水果产量含果用瓜。

5、钢材产量及消费量数据中均含部分使用钢材加工成其他钢材的重复计算因素。

6、表6中,进出口按贸易方式分,除了一般贸易和加工贸易外,还有保税区仓储转口货物、边境小额贸易、外商投资企业作为投资进口的设备物品等贸易方式。

7、邮电业务总量完成额按2000年不变价格计算。

8、电话普及率的计算含接入用户交换机的话机数。

9、六大林业重点工程是指天然林资源保护工程、退耕还林工程、京津风沙源治理工程、三北及长江中下游地区等重点防护林工程、野生动植物保护及自然保护区建设工程、重点地区速生丰产用材林基地建设工程。

10、万元GDP用水量、万元GDP能耗按2000年不变价格计算。

11、七大水系是指长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河水系。

当我被上帝造出来时,上帝问我想在人间当一个怎样的人,我不假思索的说,我要做一个伟大的世人皆知的人。

于是,我降临在了人间。

我出生在一个官僚知识分子之家,父亲在朝中做官,精读诗书,母亲知书答礼,温柔体贴,父母给我去了一个好听的名字:李清照。

小时侯,受父母影响的我饱读诗书,聪明伶俐,在朝中享有“神童”的称号。

小时候的我天真活泼,才思敏捷,小河畔,花丛边撒满了我的诗我的笑,无可置疑,小时侯的我快乐无虑。

“兴尽晚回舟,误入藕花深处。

争渡,争渡,惊起一滩鸥鹭。

”青春的我如同一只小鸟,自由自在,没有约束,少女纯净的心灵常在朝阳小,流水也被自然洗礼,纤细的手指拈一束花,轻抛入水,随波荡漾,发髻上沾着晶莹的露水,双脚任水流轻抚。

身影轻飘而过,留下一阵清风。

可是晚年的我却生活在一片黑暗之中,家庭的衰败,社会的改变,消磨着我那柔弱的心。

我几乎对生活绝望,每天在痛苦中消磨时光,一切都好象是灰暗的。

“寻寻觅觅冷冷清清凄凄惨惨戚戚”这千古叠词句就是我当时心情的写照。

最后,香消玉殒,我在痛苦和哀怨中凄凉的死去。

在天堂里,我又见到了上帝。

上帝问我过的怎么样,我摇摇头又点点头,我的一生有欢乐也有坎坷,有笑声也有泪水,有鼎盛也有衰落。

我始终无法客观的评价我的一生。

我原以为做一个着名的人,一生应该是被欢乐荣誉所包围,可我发现我错了。

于是在下一轮回中,我选择做一个平凡的人。

我来到人间,我是一个平凡的人,我既不着名也不出众,但我拥有一切的幸福:我有温馨的家,我有可亲可爱的同学和老师,我每天平凡而快乐的活着,这就够了。

天儿蓝蓝风儿轻轻,暖和的春风带着春的气息吹进明亮的教室,我坐在教室的窗前,望着我拥有的一切,我甜甜的笑了。

我拿起手中的笔,不禁想起曾经作诗的李清照,我虽然没有横溢的才华,但我还是拿起手中的笔,用最朴实的语言,写下了一时的感受:人生并不总是完美的,每个人都会有不如意的地方。

这就需要我们静下心来阅读自己的人生,体会其中无尽的快乐和与众不同。

“富不读书富不久,穷不读书终究穷。

”为什么从古到今都那么看重有学识之人?那是因为有学识之人可以为社会做出更大的贡献。

那时因为读书能给人带来快乐。

自从看了《丑小鸭》这篇童话之后,我变了,变得开朗起来,变得乐意同别人交往,变得自信了……因为我知道:即使现在我是只“丑小鸭”,但只要有自信,总有一天我会变成“白天鹅”的,而且会是一只世界上最美丽的“白天鹅”……我读完了这篇美丽的童话故事,深深被丑小鸭的自信和乐观所折服,并把故事讲给了外婆听,外婆也对童话带给我们的深刻道理而惊讶不已。

还吵着闹着多看几本名着。

于是我给外婆又买了几本名着故事,她起先自己读,读到不认识的字我就告诉她,如果这一面生字较多,我就读给她听整个一面。

渐渐的,自己的语文阅读能力也提高了不少,与此同时我也发现一个人读书的乐趣远不及两个人读的乐趣大,而两个人读书的乐趣远不及全家一起读的乐趣大。

于是,我便发展“业务”带动全家一起读书……现在,每每遇到好书大家也不分男女老少都一拥而上,争先恐后“抢书”,当我说起我最小应该让我的时候,却没有人搭理我。

最后还把书给撕坏了,我生气地哭了,妈妈一边安慰我一边对外婆说:“孩子小,应该让着点。

”外婆却不服气的说:“我这一把年纪的了,怎么没人让我呀?”大家人你一言我一语,谁也不肯相让……读书让我明白了善恶美丑、悲欢离合,读一本好书,犹如同智者谈心、谈理想,教你辨别善恶,教你弘扬正义。

读一本好书,如品一杯香茶,余香缭绕。

读一本好书,能使人心灵得到净化。

书是我的老师,把知识传递给了我;书是我的伙伴,跟我诉说心里话;书是一把钥匙,给我敞开了知识的大门;书更是一艘不会沉的船,引领我航行在人生的长河中。

其实读书的真真乐趣也就在于此处,不是一个人闷头苦读书;也不是读到好处不与他人分享,独自品位;更不是一个人如痴如醉地沉浸在书的海洋中不能自拔。

而是懂得与朋友,家人一起分享其中的乐趣。

这才是读书真正之乐趣呢!这所有的一切,不正是我从书中受到的教益吗?我阅读,故我美丽;我思考,故我存在。

我从内心深处真切地感到:我从读书中受到了教益。

当看见有些同学宁可买玩具亦不肯买书时,我便想到培根所说的话:“世界上最庸俗的人是不读书的人,最吝啬的人是不买书的人,最可怜的人是与书无缘的人。

”许许多多的作家、伟人都十分喜欢看书,例如毛泽东主席,他半边床上都是书,一读起书来便进入忘我的境界。

书是我生活中的好朋友,是我人生道路上的航标,读书,读好书,是我无怨无悔的追求。