《大学》原文、注释、译文(六)

- 格式:doc

- 大小:25.00 KB

- 文档页数:1

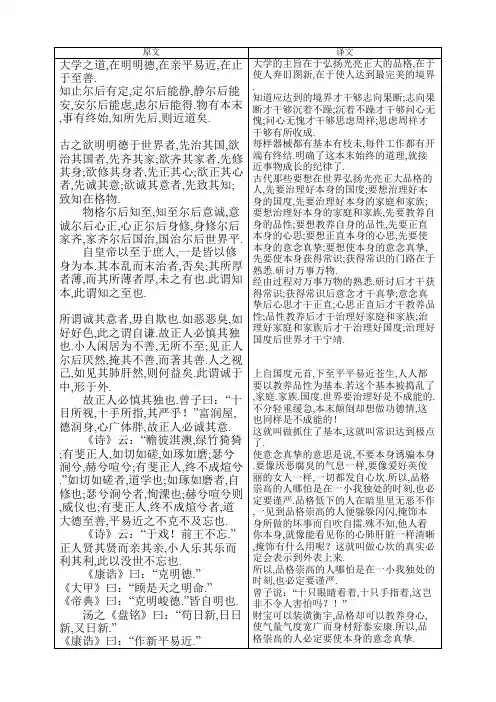

大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。

知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。

物有本末,事有终始,知所先后,则近道矣。

古之欲明明德于天下者,先治其国,欲治其国者,先齐具家;欲齐具家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致其知;致知在格物。

物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天卜平。

自天子以至于庶人,一是皆以修身为本。

其本乱而末治者,否矣;其所厚者薄,而其所溥者厚,未之有也。

此谓知本,此谓知之至也。

所谓诚其意者,毋自欺也。

如恶恶臭,如好好色,此之谓自谦。

故君子必大学的宗旨在于弘扬光明正大的品德,在于使人弃旧图新,在于使人达到最完善的境界。

知道应达到的境界才能够志向坚疋;志向坚定才能够镇静不躁;镇静不躁才能够心安理得;心安理得才能够思虑周祥;思虑周祥才能够有所收获。

每样东西都有根本有枝未,每件事情都有开始有终结。

明白了这本末始终的道理,就接近事物发展的规律了。

古代那些要想在天下弘扬光明正大品德的人,先要治理好自己的国家;要想治理好自己的国家,先要管理好自己的家庭和家族;要想管理好自己的家庭和家族,先要修养自身的品性;要想修养自身的品性,先要端正自己的心思;要想端正自己的心思,先要使自己的意念真诚;要想使自己的意念真诚,先要使自己获得知识;获得知识的途径在于认识、研究万事万物。

慎其独也。

小人闲居为不善,无所不至;见君子而后厌然,掩其不善,而着其善。

人之视己,如见其肺肝然,则何益矣。

此谓诚于中,形于外。

故君子必慎其独也。

曾子曰:“十目所视,十手所指,其严乎!”富润屋,德润身,心广体胖,故君子必诚其意。

《诗》云:“赡彼淇澳,绿竹猗猗;有斐君子,如切如磋,如琢如磨;瑟兮涧兮,赫兮喧兮;有斐君子,终不可煊兮。

” 如切如磋者,道学也;如琢如磨者,自修也;瑟兮涧兮者,恂漂也;赫兮喧兮则,威仪也;有斐君子,终不可煊兮者,道盛德至善,民之不能忘也。

国学经典诵读《⼤学》原⽂2022年国学经典诵读《⼤学》原⽂ 《⼤学》是⼀篇论述儒家修⾝齐家治国平天下思想的散⽂,原是《⼩戴礼记》第四⼗⼆篇,相传为春秋战国时期曾⼦所作,实为秦汉时儒家作品,是⼀部中国古代讨论教育理论的重要著作以下是⼩编收集整理了国学经典诵读《⼤学》原⽂,供⼤家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

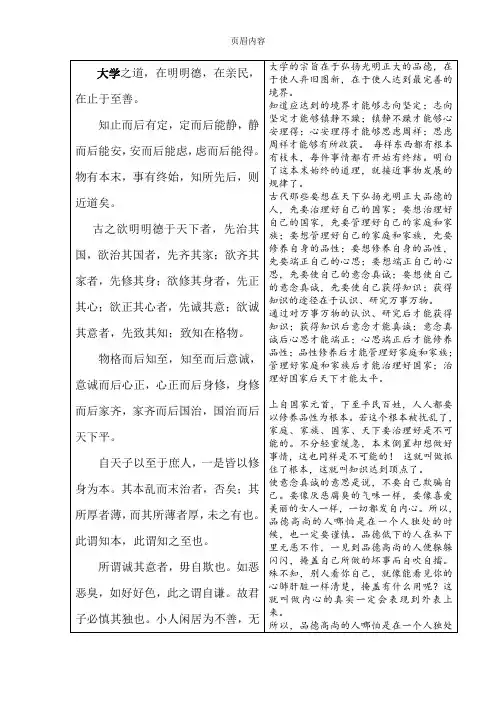

第⼀章⼤学之道 【原⽂】 ⼤学之道,在明明德,在亲民,在⽌于⾄善。

知⽌⽽后有定;定⽽后能静;静⽽后能安;安⽽后能虑;虑⽽后能得。

物有本末,事有终始。

知所先后,则近道矣。

古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其⾝;欲修其⾝者,先正其⼼;欲正其⼼者,先诚其意;欲诚其意者,先致其知;致知在格物。

物格⽽后知⾄;知⾄⽽后意诚;意诚⽽后⼼正;⼼正⽽后⾝修;⾝修⽽后家齐;家齐⽽后国治;国治⽽后天下平。

⾃天⼦以⾄于庶⼈,壹是皆以修⾝为本。

其本乱⽽末治者否矣。

其所厚者薄,⽽其所薄者厚,未之有也! 【注释】 (1)⼤学之道:⼤学的宗旨。

“⼤学”⼀词在古代有两种含义:⼀是“博学”的意思;⼆是相对于⼩学⽽⾔的“⼤⼊之学”。

古⼈⼋岁⼈⼩学,学习“洒扫应对进退、礼乐射御书数”等⽂化基础知识和礼节;⼗五岁⼈⼤学,学习伦理、政治、哲学等“穷理正⼼,修⼰治⼈”的学问。

所以,后⼀种含义其实也和前⼀种含义有相通的地⽅,同样有“博学”的意思。

”道“的本义是道路,引申为规律、原则等,在中国古代哲学、政治学⾥,也指宇宙万物的本原、个体,⼀定的政治观或思想体系等,在不同的上下⽂环境⾥有不同的意思。

(2)明明德:前⼀个“明”作动词,有使动的意味,即“使彰明”,也就是发扬、弘扬的意思。

后⼀个“明”作形容词,明德也就是光明正⼤的品德。

(3)亲民:根据后⾯的“传”⽂,“亲”应为“新”,即⾰新、弃旧图新。

亲民,也就是新民,使⼈弃旧图新、去恶从善。

(4)知⽌:知道⽬标所在。

(5)得:收获。

(6)齐其家:管理好⾃⼰的家庭或家族,使家庭或家族和和美美,蒸蒸⽇上,兴旺发达。

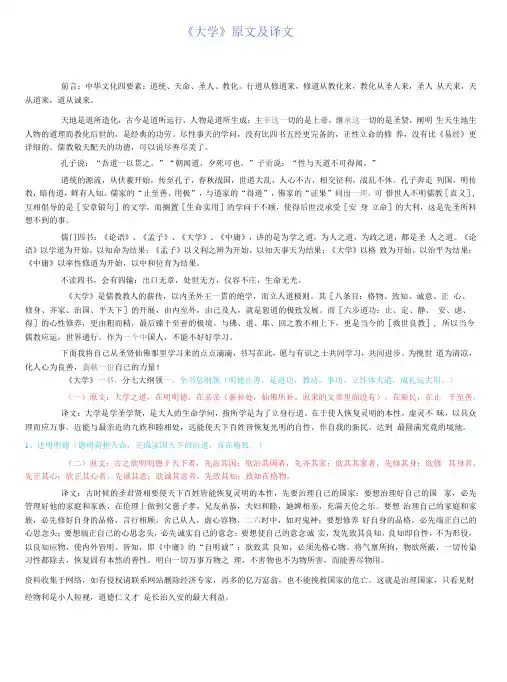

《大学》原文及译文前言:中华文化四要素:道统、天命、圣人、教化。

行道从修道来,修道从教化来,教化从圣人来,圣人从天来,天从道来,道从诚来。

天地是道所造化,古今是道所运行,人物是道所生成;主宰这一切的是上帝,继承这一切的是圣贤,阐明生天生地生人物的道理而教化后世的,是经典的功劳。

尽性事天的学问,没有比四书五经更完备的,正性立命的修养,没有比《易经》更详细的。

儒教敬天配天的功德,可以说尽善尽美了。

孔子说:“吾道一以贯之。

”“朝闻道,夕死可也。

”子贡说:“性与天道不可得闻。

”道统的源流,从伏羲开始,传至孔子,春秋战国,世道大乱,人心不古,相交征利,战乱不休。

孔子奔走列国,明传教,暗传道,鲜有人知。

儒家的“止至善、用极”,与道家的“得道”,佛家的“证果”同出一理,可惜世人不明儒教[真义],互相倡导的是[安章锻句]的文学,而搁置[生命实用]的学问于不顾,使得后世没承受[安身立命]的大利,这是先圣所料想不到的事。

儒门四书:《论语》、《孟子》、《大学》、《中庸》,讲的是为学之道,为人之道,为政之道,都是圣人之道。

《论语》以学道为开始,以知命为结果;《孟子》以义利之辨为开始,以知天事天为结果;《大学》以格致为开始,以治平为结果;《中庸》以率性修道为开始,以中和位育为结果。

不读四书,会有四输:出口无章,处世无方,仪容不庄,生命无光。

《大学》是儒教教人的薪传,以内圣外王一贯的绝学,而立人道极则。

其[八条目:格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下]的开展,由内至外,由己及人,就是恕道的极致发展。

而[六步道功:止、定、静、安、虑、得]的心性修养,更由粗而精,最后臻于至善的极境。

与佛、道、耶、回之教不相上下,更是当今的[救世良教], 所以当今儒教应运,世界通行。

作为一个中国人,不能不好好学习。

下面我将自己从圣贤仙佛那里学习来的点点滴滴,书写在此,愿与有识之士共同学习,共同进步。

为挽世道为清凉,化人心为良善,贡献一份自己的力量!《大学》一书,分七大纲领一、全书总纲领(明德止善,是道功,教功,事功。

⼤学原⽂注释及翻译⼤学原⽂注释及翻译 导语:《⼤学》原为《礼记》第四⼗⼆篇,约为秦汉之际儒家作品。

⼀说曾⼦作。

提出明明德、亲民、⽌于⾄善的三纲领和格物、致知、诚意、正⼼、修⾝、齐家、治国、平天下的⼋条⽬。

下⾯是⼩编为你准备的⼤学原⽂注释及翻译,希望对你有帮助! 【原⽂】 ⼤学之道,在明明德,在亲民,在⽌于⾄善。

知⽌⽽后有定,定⽽后能静,静⽽后能安,安⽽后能虑,虑⽽后能得。

物有本末,事有终始。

知所先后,则近道矣。

【译⽂】 ⼤学的宗旨在于弘扬光明正⼤的品德,在于使⼈弃旧图新,在于使⼈达到最完善的境界。

知道应达到的境界才能够志向坚定;志向坚定才能够镇静不躁;镇静不躁才能够⼼安理得;⼼安理得才能够思虑周详;思虑周详才能够有所收获。

每样东西都有根本有枝末,每件事情都有开始有终结。

明⽩了这本末始终的道理,就接近事物发展的规律了。

【原⽂】 古之欲明明德于天下者,先治其国。

欲治其国者,先齐其家。

欲齐其家者,先修其⾝。

欲修其⾝者,先正其⼼。

欲正其⼼者,先诚其意。

欲诚其意者,先致其知;致知在格物。

物格⽽后知⾄,知⾄⽽后意诚,意诚⽽后⼼正,⼼正⽽后⾝修,⾝修⽽后家齐,家齐⽽后国治,国治⽽后天下平。

【译⽂】 古代那些要想在天下弘扬光明正⼤品德的⼈,先要治理好⾃⼰的国家;要想治理好⾃⼰的国家,先要管理好⾃⼰的家庭和家族;要想管理好⾃⼰的家庭和家族,先要修养⾃⾝的品性;要想修养⾃⾝的品性,先要端正⾃⼰的⼼思;要想端正⾃⼰的⼼思,先要使⾃⼰的意念真诚;要想使⾃⼰的意念真诚,先要使⾃⼰获得知识;获得知识的途径在于认识、研究万事万物。

通过对万事万物的认识,研究后才能获得知识;获得知识后意念才能真诚;意念真诚后⼼思才能端正;⼼思端正后才能修养品性;品性修养后才能管理好家庭和家族;管理好家庭和家族后才能治理好国家;治理好国家后天下才能太平。

【原⽂】 ⾃天⼦以⾄于庶⼈,壹是皆以修⾝为本。

其本乱⽽末治者,否矣。

其所厚者薄,⽽其所薄者厚,未之有也! 【译⽂】 上⾃国家君王,下⾄平民百姓,⼈⼈都要以修养品性为根本。

《大学》全文注释及译文《大学》是中国传统文化经典之一,是儒家思想的重要篇目,成书于汉代,但其思想内容却源远流长。

1. 大学之道,在明明德解释:《大学》的核心思想在于人的德行,而实现德行的重要途径就是学习。

因此,《大学》被认为是一部教人如何成为有道德的人的经典著作。

2. 在亲民,在止于至善解释:这句话传达的是《大学》倡导“仁政”的思想。

政府的治理应该以人民为本,让人民过上安定幸福的生活,同时也要追求至善之境。

3. 知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得解释:这句话表达了对自我修养的思考。

应该在定力的基础上达到内心的宁静,这样才能安享生活并能够思考问题,进而获得成功。

4. 可以勝天下而不可以勝人,可以勝人而不可以勝己解释:这句话强调在儒家思想中最重要的品德——“仁爱”。

人要学习如何谦虚、尊重他人,才能赢得人们的敬爱,而这种东西是金钱、权利和地位无法替代的。

更重要的是,人要学会自我约束和培养自我约束的能力才能赢得尊重。

5. 士不可以不弘毅,任重而道远解释:对于修养和学问上的追求,要秉持刚毅的精神,以便承担重任,成就大业。

6. 智者千虑必有一失,愚者千错必有一得解释:人无完人,每个人都会犯错误或做错决定。

智者在做决定时要考虑到所有因素,但也无法完全做到。

愚者犯错误的次数可能会更多,但他们也可能得到学习和成长的机会。

重要的是,当犯错时,要认真检讨,总结经验教训并发现问题,才能不重蹈覆辙。

7. 是故非圣人之不变也,安能久居上乎?解释:这句话表达的是改变与不变之间的平衡。

在变化如此快速的现代社会,一个人如果不拥有正确的态度并不断进步,就无法在竞争中立足。

人的不断发展与成长是不变的,这也是进步与成功的基础。

8. 道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格解释:这句话提到的是两种不同的社会治理方法。

采用“以刑罚治理”的社会很难取得良好的效果,因为这会令民众失去尊严和荣誉感。

《大学》的全文及译文《大学》是一篇论述儒家修身治国平天下思想的散文。

下面小编收集了《大学》的全文及译文,欢迎阅读!【原文】大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。

知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。

物有本末,事有终始。

知所先后,则近道矣。

【翻译】大学的宗旨在于弘扬光明正大的品德,在于使人弃旧图新,在于使人达到最完善的境界。

知道应达到的境界才能够志向坚定;志向坚定才能够镇静不躁;镇静不躁才能够心安理得;心安理得才能够思虑周详;思虑周详才能够有所收获。

每样东西都有根本有枝末,每件事情都有开始有终结。

明白了这本末始终的道理,就接近事物发展的规律了。

【原文】古之欲明明德于天下者,先治其国。

欲治其国者,先齐其家。

欲齐其家者,先修其身。

欲修其身者,先正其心。

欲正其心者,先诚其意。

欲诚其意者,先致其知;致知在格物。

物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。

【翻译】古代那些要想在天下弘扬光明正大品德的人,先要治理好自己的国家;要想治理好自己的国家,先要管理好自己的家庭和家族;要想管理好自己的家庭和家族,先要修养自身的品性;要想修养自身的品性,先要端正自己的心思;要想端正自己的心思,先要使自己的意念真诚;要想使自己的意念真诚,先要使自己获得知识;获得知识的途径在于认识、研究万事万物。

通过对万事万物的认识,研究后才能获得知识;获得知识后意念才能真诚;意念真诚后心思才能端正;心思端正后才能修养品性;品性修养后才能管理好家庭和家族;管理好家庭和家族后才能治理好国家;治理好国家后天下才能太平。

【原文】自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。

其本乱而末治者,否矣。

其所厚者薄,而其所薄者厚,未之有也!【翻译】上自国家君王,下至平民百姓,人人都要以修养品性为根本。

若这个根本被扰乱了,家庭、家族、国家、天下要治理好是不可能的。

不分轻重缓急、本末倒置却想做好事情,这也同样是不可能的!【原文】《康诰》曰:“克明德。

《大学》全文及解释【原文】大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。

知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。

物有本末,事有终始。

知所先后,则近道矣。

【译文】大学的宗旨在于弘扬光明正大的品德,在于使人弃旧图新,在于使人达到最完善的境界。

知道应达到的境界才能够志向坚定;志向坚定才能够镇静不躁;镇静不躁才能够心安理得;心安理得才能够思虑周详;思虑周详才能够有所收获。

每样东西都有根本有枝末,每件事情都有开始有终结。

明白了这本末始终的道理,就接近事物发展的规律了。

【原文】古之欲明明德于天下者,先治其国。

欲治其国者,先齐其家。

欲齐其家者,先修其身。

欲修其身者,先正其心。

欲正其心者,先诚其意。

欲诚其意者,先致其知;致知在格物。

物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。

【译文】古代那些要想在天下弘扬光明正大品德的人,先要治理好自己的国家;要想治理好自己的国家,先要管理好自己的家庭和家族;要想管理好自己的家庭和家族,先要修养自身的品性;要想修养自身的品性,先要端正自己的心思;要想端正自己的心思,先要使自己的意念真诚;要想使自己的意念真诚,先要使自己获得知识;获得知识的途径在于认识、研究万事万物。

通过对万事万物的认识,研究后才能获得知识;获得知识后意念才能真诚;意念真诚后心思才能端正;心思端正后才能修养品性;品性修养后才能管理好家庭和家族;管理好家庭和家族后才能治理好国家;治理好国家后天下才能太平。

【原文】自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。

其本乱而末治者,否矣。

其所厚者薄,而其所薄者厚,未之有也!【译文】上自国家君王,下至平民百姓,人人都要以修养品性为根本。

若这个根本被扰乱了,家庭、家族、国家、天下要治理好是不可能的。

不分轻重缓急、本末倒置却想做好事情,这也同样是不可能的!【原文】《康诰》曰:“克明德。

”《太甲》曰:“顾是天之明命。

”《帝典》曰:“克明峻德。

《大学》原文和译文《大学》是我国古代儒家经典之一,它论述了儒家修身治国平天下的思想。

以下为大家呈现《大学》的原文及相对通俗易懂的译文。

原文:大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。

知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。

物有本末,事有终始。

知所先后,则近道矣。

古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致其知;致知在格物。

物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。

自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。

其本乱而末治者否矣。

其所厚者薄,而其所薄者厚,未之有也!译文:大学的宗旨,在于弘扬光明正大的品德,在于使人弃旧图新,在于使人达到最完善的境界。

知道应达到的境界才能够志向坚定;志向坚定才能够镇静不躁;镇静不躁才能够心安理得;心安理得才能够思虑周详;思虑周详才能够有所收获。

每样东西都有根本有枝末,每件事情都有开始有终结。

明白了这本末始终的道理,就接近事物发展的规律了。

古代那些要想在天下弘扬光明正大品德的人,先要治理好自己的国家;要想治理好自己的国家,先要管理好自己的家庭和家族;要想管理好自己的家庭和家族,先要修养自身的品性;要想修养自身的品性,先要端正自己的心思;要想端正自己的心思,先要使自己的意念真诚;要想使自己的意念真诚,先要使自己获得知识;获得知识的途径在于认识、研究万事万物。

通过对万事万物的认识、研究后才能获得知识;获得知识后意念才能真诚;意念真诚后心思才能端正;心思端正后才能修养品性;品性修养后才能管理好家庭和家族;管理好家庭和家族后才能治理好国家;治理好国家后天下才能太平。

上自国家元首,下至平民百姓,人人都要以修养品性为根本。

若这个根本被扰乱了,家庭、家族、国家、天下要治理好是不可能的。

不分轻重缓急,本末倒置却想做好事情,这也同样是不可能的!原文:所谓诚其意者,毋自欺也。

《大学第六章》原文翻译及赏析(最新版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如诗歌散文、原文赏析、读书笔记、经典名著、古典文学、网络文学、经典语录、童话故事、心得体会、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this shop provides you with various types of classic sample essays, such as poetry and prose, original text appreciation, reading notes, classic works, classical literature, online literature, classic quotations, fairy tales, experience, other sample essays, etc. if you want to know the difference Please pay attention to the format and writing of the sample essay!《大学第六章》原文翻译及赏析【导语】:《大学》是一篇论述儒家修身齐家治国平天下思想的文言文。

《大学》原文和译文大学原文:大学,为之者无不得其志,得其所欲。

修其身而正其家,治其国而平天下。

故贤者不怀非其所欲,大学之道,可以求之。

本原无名。

术无名。

生之、畜之者谓之道。

修之、安之者谓之教。

道者,万物之奥。

教者,百姓之方。

夫孰能无名以为方?夫唯无名,是以为上;虽有名,亦可废也。

夫唯不尤,是以为下;亦可夫唯不爭,故天下莫能与之争。

译文:大学,凡受教育的人无不实现其志愿,获得所期望的。

修身齐家,治国平天下。

因此,明智之人不存非自己所渴望之事,大学之道可在其中寻求。

本源无名,方法无名。

生养和养育之者称为道,修养和安定之者称为教。

道,是万物的内核;教,是百姓的准则。

然而,谁能没有名而作为准则呢?正是因为没有名,才能成为至高之道;即使有名,也能被废弃。

正是因为没有尤,才能成为次要之道;也可以被人所夺取。

只有不争,所以天下无人能与之争论。

大学,启蒙教育之经典之一,受到爱因斯坦等众多学者的推崇。

这篇文章主要阐述了大学的核心理念,即修身齐家治国平天下。

大学的根本目的是培养学生的综合能力,使其能够不仅关注个人发展,更能为社会、国家做出贡献。

文章开头即指出了大学教育的价值,无论是从个人层面还是整个社会层面来看,大学教育都能够满足人们的愿望和需求。

随后,文章分别解释了"道"和"教"的含义。

"道"即为生养和养育之道,是指人类作为万物的一部分,在生存、发展中所应遵循的规律。

"教"则是指引人们如何修养和安定自己,以及如何制定国家、社会的准则与规范。

文章中指出,准则不一定需要有明确的名字,甚至更好地不具备明确的名字。

因为没有名字的准则才能高于一切,即使有名字的准则也可以被废弃。

而毫不争论,正是因为不争论,才能成为真正意义上的至高之道。

只有不争论的道才能不受争议地通行于天下。

大学教育应该关注的是学生的全面发展,而非仅仅培养个人的专业技能。

通过多学科的学习和综合能力的培养,学生能够更好地适应现实世界的多变和复杂。

古本《大学》全文及译文编辑整理:王俊来1 【原文】大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。

知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。

物有本末,事有终始。

知所先后,则近道矣。

【译文】大学的宗旨在于弘扬光明正大的品德,在于使人弃旧图新,在于使人达到最完善的境界。

知道应达到的境界才能够志向坚定;志向坚定才能够镇静不躁;镇静不躁才能够心安理得;心安理得才能够思虑周详;思虑周详才能够有所收获。

每样东西都有根本和枝末,每件事情都有开始和终结。

明白了这本末始终的道理,就接近事物发展的规律了。

【原文】古之欲明明德于天下者,先治其国。

欲治其国者,先齐其家。

欲齐其家者,先修其身。

欲修其身者,先正其心。

欲正其心者,先诚其意。

欲诚其意者,先致其知;致知在格物。

【译文】古代那些要想在天下弘扬光明正大品德的人,先要治理好自己的国家;要想治理好自己的国家,先要管理好自己的家庭和家族;要想管理好自己的家庭和家族,先要修养自身的品性;要想修养自身的品性,先要端正自己的心思;要想端正自己的心思,先要使自己的意念真诚;要想使自己的意念真诚,先要使自己获得正确而透彻的见解;获得正确而透彻的见解的途径在于革除物欲。

【原文】物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。

【译文】革除物欲后才能获得正确而透彻的见解;获得正确而透彻的见解后意念才能真诚;意念真诚后心思才能端正;心思端正后才能修养品性;品性修养后才能管理好家庭和家族;管理好家庭和家族后才能治理好国家;治理好国家后天下才能太平。

【原文】自天子以至于庶人,一是皆以修身为本。

其本乱而末治者,否矣。

其所厚者薄,而其所薄者厚,未之有也!此谓知本,此谓知之至也。

【译文】上自国家君王,下至平民百姓,人人都要以修养品性为根本。

若这个根本被扰乱了,家庭、家族、国家、天下要治理好是不可能的。

花力气的地方不见成效,而不花力气的地方反而有效,这样的事是没有的!这就是智慧的根本所在,这就是智慧的最高层次。

《大学》原文、注释、译文(六)

【原文】

天下之物莫不有理,惟于理有未穷(5),故其知有不尽也。

是以《大学》始教,必始学者即凡天下之物,莫不因其已知之理而益穷之(4),以求至乎其极。

至于用力之久,而一旦豁然贯通焉,则众物之表里精粗无不到,而吾心之全体大用无不明矣。

此谓物格,此谓知之至也。

【注释】

(1)这一章的原文只有“此谓知本。

此谓知之至也”两句。

朱熹认为,”此谓知本”一句是上一章的衍文,”此谓知之至也”一句前面又缺了一段文字。

所以,朱熹根据上下文关系补充了一段文字,这里所选的,就是朱熹补充的文字。

(2)即,接近,接触。

穷:穷究,彻底研究。

(3)未穷,未穷尽,未彻底。

(4)益,更加。

【译文】

说获得知识的途径在于认识、研究万事万物,是指要想获得知识,就必须接触事物而彻底研究它的原理。

人的心灵都具有认识能力,而天下万事万物都总有一定的原理,只不过因为这些原理还没有被彻底认识,所以使知识显得很有局限。

因此,《大学》一开始就教学习者接触天下万事万物,用自己已有的知识去进一步探究,以彻底认识万事万物的原理。

经过长期用功,总有一天会豁然贯通,到那时,万事万物的里外巨细都被认识得清清楚楚,而自己内心的一切认识能力都得到淋漓尽致的发挥,再也没有蔽塞。

这就叫万事万物被认识、研究了,这就叫知识达到顶点了。

【读解】

格物致知——通过对万事万物的认识、研究而获得知识,而不是从书本到书本地获得知识。

这种认识论很具有实践的色彩,打破了一般对儒学死啃书本的误解。

“格物致知”在宋以后成了中国哲学中的一个重要范畴,到清朝未年,“格致”(即“格物致知”的省称)又成了对声光化电等自然科学部门的统称。

这说明“格物致知”的深刻影响。

事实上,时至今日,当我们说到知识的获取时,仍离不开“格物致知”这一条途径。

因为,它不是说的“秀才不出门,全知天下事。

”而是说的“‘你要知道梨子的滋味,你就得变革梨子,亲口吃一吃。

”(毛泽东《实践论》语)

简言之,“格物致知”把我们引向万事万物,引向实践,引向“实践是检验真理的唯一标准”和“实践是认识的唯一源泉。

”。