本体构建方法比较研究

- 格式:pdf

- 大小:97.19 KB

- 文档页数:2

诠释与建构:朱熹和王阳明知行观的比较研究李训昌【摘要】通过对经典的诠释,朱熹与王阳明建构了具有不同理论视野的哲学体系.若单就知行关系而言,王阳明知行本体、知行合一说对朱熹知先行后、行重于知、知行并进的继承要大于批评;若关联本体论、工夫论而言,王阳明对朱熹知行观的批评则要大于继承.朱熹和王阳明知行观的比较研究,能进一步透显理学与心学的理论宗旨和理论特色,深化对理学与心学的理解.【期刊名称】《三峡大学学报(人文社会科学版)》【年(卷),期】2013(035)003【总页数】4页(P101-104)【关键词】朱熹;王阳明;知行观;比较研究【作者】李训昌【作者单位】南开大学哲学院,天津300071【正文语种】中文【中图分类】B244一、对知、行范畴的界定和使用对知、行范畴的界定和使用,朱熹和王阳明不尽相同。

如对《中庸》“博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之”的解释,朱熹认为:学、问、思、辨,所以择善而为知,学而知也。

笃行,所以固执而为仁,利而行也。

程子曰:“五者废其一,非学也。

”[1]48王阳明则认为:笃者敦实笃厚之意,已行矣,而敦笃其行,不息其功之谓尔。

盖学之不能无疑,则有问,问即学也,即行也;又不能无疑,则有思,思即学也,即行也;又不能无疑,则有辨,辨即学也,即行也。

辨即明矣,思即慎矣,问即审矣,学即能矣,又从而不息其功焉,斯之谓笃行。

非谓学、问、思、辨之后而始措之于行也。

[2]45-46在朱熹和王阳明的解释中,《中庸》学、问、思、辨、行五目在知、行范畴上的归属并不相同。

以朱熹而言,学问思辨属知,是致知;笃行属行,是力行。

因此,在朱子哲学中,知、行关系一般表现为致知与力行[3]365。

以王阳明而言,学问思辨“敦实笃厚”即是行,而知则主要是指对良知本体的证悟,即学问思辨的“能”“审”“慎”“明”处,如他说“良知之外,别无知矣”[2]71、“良知之外,岂复有加于毫末乎?”[2]46与朱熹相比,王阳明一方面窄化了知的范围,另一方面则扩大了行的范围。

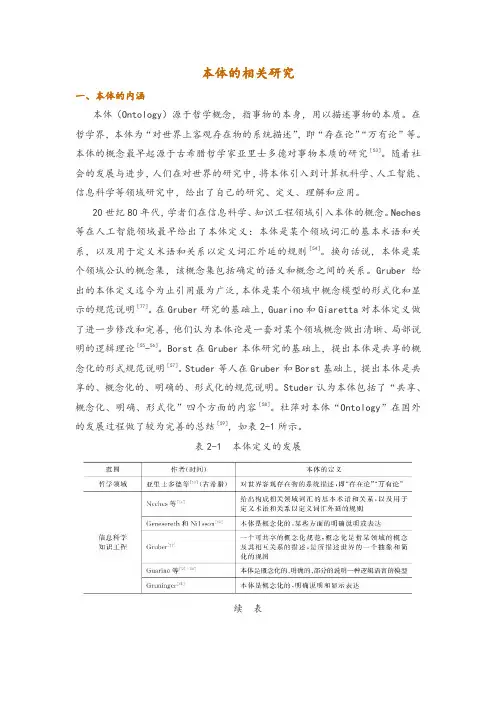

本体的相关研究一、本体的内涵本体(Ontology)源于哲学概念,指事物的本身,用以描述事物的本质。

在哲学界,本体为“对世界上客观存在物的系统描述”,即“存在论”“万有论”等。

本体的概念最早起源于古希腊哲学家亚里士多德对事物本质的研究[53]。

随着社会的发展与进步,人们在对世界的研究中,将本体引入到计算机科学、人工智能、信息科学等领域研究中,给出了自己的研究、定义、理解和应用。

20世纪80年代,学者们在信息科学、知识工程领域引入本体的概念。

Neches 等在人工智能领域最早给出了本体定义:本体是某个领域词汇的基本术语和关系,以及用于定义术语和关系以定义词汇外延的规则[54]。

换句话说,本体是某个领域公认的概念集,该概念集包括确定的语义和概念之间的关系。

Gruber给出的本体定义迄今为止引用最为广泛,本体是某个领域中概念模型的形式化和显示的规范说明[77]。

在Gruber研究的基础上,Guarino和Giaretta对本体定义做了进一步修改和完善,他们认为本体论是一套对某个领域概念做出清晰、局部说明的逻辑理论[55-56]。

Borst在Gruber本体研究的基础上,提出本体是共享的概念化的形式规范说明[57]。

Studer等人在Gruber和Borst基础上,提出本体是共享的、概念化的、明确的、形式化的规范说明。

Studer认为本体包括了“共享、概念化、明确、形式化”四个方面的内容[58]。

杜萍对本体“Ontology”在国外的发展过程做了较为完善的总结[59],如表2-1所示。

表2-1 本体定义的发展续表虽然不同的专家学者对本体的定义有不同的描述,但究其根本,从本体的内涵上看,学者们对本体内涵的认识都是把本体当作某个领域不同主体之间交流的一种语义基础,即用本体定义明确的词汇,描述概念之间的关系,使得使用者之间能够达成共识[68]。

二、本体的分类本体是一个抽象的概念,具有本质、概念化、共享性等特征。

本体的自动构建方法解峥;王盼卿;彭成【摘要】The method of information integration based on ontology is the most effective way to solve the semantic heterogeneity,but the traditional ontology construction requires a ot ofmanpower material resources. With the help of artificial intelligence technology and ealizeautomatic build of ontology, such as WordNet knowledge base will save a lot of social costs, will be the focus of the present and future aspects of building ontology research. In this paper, the mainstream in the world today paper summarizes the method of building ontology automatically, it is concluded that the future main direction of ontology automatic building technology.%基于本体的信息集成方法是解决语义异构的最有效途径,但是传统的本体构建需要大量的人力物力。

借助人工智能技术和WordNet等知识库实现本体的自动构建,将节省大量的社会成本,将是现在以及未来的本体构建方面研究的重点。

文中对当今世界上主流的本体自动构建方法进行归纳总结,得出未来本体自动构建技术的主要发展方向。

面向南海问题的智库知识库的构建研究丁晟春,史金晶南京理工大学经济管理学院南京210094在当今世界,智库已经成为一个现代国家决策链条上不可缺少的重要一环,是影响政府决策制定的重要力量。

有学者将其称为为是继立法、行政、司法和媒体之后的“第五权利中心”。

2013年11月,党的十八届三中全会通过《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,正式提出要“加强中国特色新型智库建设,建立健全决策咨询制度”,这是推进我国国家治理体系现代化的重要举措。

在这个契机下,我们应该就我国目前战略发展的目标与挑战,建立一批新型的专业化智库,为国家的科学决策提供有力的智力支撑。

“南海问题”主要是指中国南海诸岛主权及其附属海域权益归属问题,是中国与南海周边国家关系中一个复杂而重要的议题。

由于南海是太平洋上重要的战略军事要地,南海问题受到了国际上多方力量的关注和影响,国家间的博弈使得南海局势的稳定和问题的最终解决变得更加艰难。

因此如何制定出南海问题的最佳解决方案成为我国政府面临的一项重要任务。

建立面向南海问题的智库,对南海问题进行深入研究,可以更好地服务我国南海战略。

智库高质量产品的“质变”依赖于知识资源的组织、利用和创造。

智库作为知识型的组织机构,有效的知识组织和知识管理是智库研究的基础保障。

如何对搜集到的数量庞大、资源异构的信息资源进行科学地组织管理是一个需要探讨的问题。

TTCSP(Think Tanks and Civil Societies Program)全球性报告中特别强调,迅速变化的信息环境和竞争激烈的行业环境要求智库构建完善的知识库以应对挑战。

因此本文将知识工程领域的知识库理论应用到智库中来,面向南海问题构建知识库。

1相关工作知识库(Knowledge Base)是关于某一领域各种知识的集合,用于实现知识的存储、管理和重用。

就其内涵而言,知识库是一种基于数据库技术,针对特定领域问题求解的需要进行知识抽取,并且根据一定的知识体系实现知识分类和组织后,针对知识特点和需求存储在计算机中的相互关联的有序化的知识集合,是一种专业化的面向用户需求的知识服务系统。

一个新突破三面新进展——评宗廷虎主编《20世纪中国修辞学》王培基【摘要】宗廷虎主编<20世纪中国修辞学>是一部高水准、高质量、高成就的修辞学史著.首先是方法论上的突破,具有较明晰的历史真实感和较准确的史学概括力;其次是比以往史著有三大进展:描绘了20世纪中国修辞学史研究的新局面;提升了共时研究和历时研究有机结合的新高度;开设了描写研究与解释研究有机结合的新范例.【期刊名称】《焦作大学学报》【年(卷),期】2010(024)001【总页数】4页(P89-91,93)【关键词】《20世纪中国修辞学》;新突破;新进展【作者】王培基【作者单位】青海师范大学,青海,西宁,810008【正文语种】中文【中图分类】H05著名修辞学理论家、修辞学史家、修辞学教育家宗廷虎先生主编,并与中年修辞学家高万云、吴礼权先生分工合作撰写的《20世纪中国修辞学》﹙以下简称《20世纪史》﹚ ,是一部具有“三高”——高水准、高质量、高成就的 20世纪中国修辞学史,是一部集大成之杰作,是同类史著中的佼佼者,它将彪炳中国修辞学史册,并产生巨大而深远的影响。

具体而论,该著“三高”主要体现为一个新突破,三面新进展。

当代的科学方法论认为,科学研究方法是人类认识和改造世界的“主观手段”、“有效手段”和“软件”,它对各门科学的诞生以及发展起着极其重要的作用。

如果我们把任何一部科学史长卷拉开,就不难发现,没有一座科学高峰不跟科学方法交相辉映,不依赖于科学方法的推力。

一部科学史从方法论来看就是一部方法史。

比如,一部语言学史,从传统的语言学——历史比较语言学——结构主义语言学——转换生成语言学的发展史,就包含着语言学方法的演变历史,或者说是以不同语言学方法为分期标志的演变历史[1]。

由此可见,任何一门科学发展史专著,都离不开对该门科学的科学方法史的研究。

通过综观和纵观考察,我认为,《20世纪中国修辞学》的最新颖、最突出、最重要的突破,是修辞学方法论史的简明扼要的总括与升华。

比较文学的本体论与方法论(一)比较文学的本体论1.本体现在讨论中所使用的本体一概念,其基本内涵即源自于“essentia”,在康德及其以后的哲学那里固定下来,意指万物恒定不变的基点、本源。

2.本体论本体论是指从哲学的高度研究万物创生的基点——本源——终极存在的学问。

3.比较文学本体论借用本体与本体论这两个概念,使其转型到比较文学基本原理的建构中,来设问与回答“比较文学的本体是什么”,以此成立比较文学本体论,即设问与回答比较文学研究作为一门学科的成立它所安身立命的基点是什么,对比较文学研究的基点——本源做终极意义上本体论追问。

4.比较文学的本质或性质比较文学的本质或性质是研究,是文学研究,是作为一门学科对两个民族以上的文学和文学与其他相关学科进行汇通性的学术研究。

这是比较文学的本质或性质。

5.比较文学的本体:比较文学研究的基点——本体就是比较视域,比较视域就是比较文学的本体。

(二)比较视域1.不同于民族文学研究和国别文学研究的是,比较文学研究在学科成立的意义上非常强调主体性,这种主体性即是比较文学研究主体的比较视域。

2.视域:“视域”在比较文学这里是指一种多元观察的、多视点透视的研究视野,我们把它总称为“视域”。

3.在古汉语中,“比”有两种基本意义涉及比较文学原理的建构(1)“比”在“密”的原初意义上引申为“亲近”、“亲合”、“和协”、“齐同”、“并列”与“相连接”,这样一条意义链正契合比较视域对两种民族文学关系或文学与其他相关学科关系进行透视所获取的内在意义。

(2)“比”在古汉语中的第二种基本意义就相当于现代汉语的“比较”人们在这个层面上对“比”与“比较”的理解、使用在日常生活中是最为普泛的,一些初涉比较文学的学者往往从这一字面上提取意义,去理解比较文学,最终导致对比较文学产生望文生义的误解,认为比较文学就是把两种文学现象拿过来进行对比。

4.比较视域的含义(1)比较视域是比较文学在学科成立上安身立命的本体,是比较文学研究主体在两种文学关系之间或文学与其他相关学科关系之间的内在透视,这种透视是跨越两种及两种以上民族文化知识的内在汇通,也是跨越文学与其他相关学科知识的内在汇通。

语义相似度计算及其应用研究一、本文概述本文旨在深入探讨语义相似度计算的理论基础、实现方法以及其在多个领域的应用实践。

我们将首先介绍语义相似度计算的基本概念,阐述其在信息处理和自然语言处理领域中的重要性。

随后,我们将详细介绍几种主流的语义相似度计算方法,包括基于词向量的方法、基于深度学习的方法等,并对比它们的优缺点。

在此基础上,我们将进一步探讨语义相似度计算在多个领域,如信息检索、机器翻译、问答系统、情感分析等中的应用,并通过实例分析展示其在这些领域中的实际效果。

我们将对语义相似度计算未来的发展趋势进行展望,以期能为相关领域的研究和实践提供有益的参考。

二、语义相似度计算的理论基础语义相似度计算,作为自然语言处理(NLP)领域的重要分支,其理论基础主要建立在语言学、信息论、概率统计和机器学习等多个学科交叉融合的基础之上。

其核心目标在于度量两个文本片段在语义层面上的相近程度,从而实现对文本深层含义的理解和比较。

语言学理论为语义相似度计算提供了基本的分析框架。

根据词汇语义学的观点,词语的意义是由其在不同上下文中的使用方式决定的。

因此,在计算语义相似度时,需要考虑词语在特定语境中的含义,而不仅仅是孤立的词汇本身。

句法结构和篇章结构等语言学知识也为语义相似度的计算提供了重要的线索。

信息论为语义相似度计算提供了量化分析的工具。

在信息论中,信息被视为一种减少不确定性的度量。

语义相似度可以被理解为两个文本片段所传递信息的重合程度。

通过计算两个文本片段之间的互信息、条件概率等信息论指标,可以量化地评估它们的语义相似度。

概率统计方法也为语义相似度计算提供了有效的手段。

在概率框架下,语义相似度可以通过比较两个文本片段的概率分布来计算。

例如,潜在语义分析(Latent Semantic Analysis, LSA)和潜在狄利克雷分布(Latent Dirichlet Allocation, LDA)等概率模型,通过挖掘文本中隐含的主题信息,可以实现对文本语义的有效表示和比较。

中国科学技术信息研究所国家自然及社科基金资助项目统计分析高凤云【摘要】结合中国科学技术信息研究获得国家自然科学基金和国家社会科学基金资助项目分析,认为国家科学基金项目促进了学科研究水平,培养了一批科研骨干和学术带头人.并对提高承担重大基金项目能力、强化过程及结题后跟踪管理提出建议.【期刊名称】《科技管理研究》【年(卷),期】2014(034)005【总页数】4页(P241-244)【关键词】中国科学技术信息研究所;国家自然科学基金;国家社会科学基金;资助项目;统计分析【作者】高凤云【作者单位】中国科学技术信息研究所,北京100038【正文语种】中文【中图分类】G311;C19国家自然科学基金及国家社会科学基金项目代表了我国自然科学及社会科学界最高研究水平,竞争激烈,无论是高等院校,还是科研院所都将基金立项作为检阅自身科研实力的重要指标。

在获得基金项目资助后,如何科学有效地管理好,促进本单位科研水平、人才培养和学科建设上一个新台阶,是广大科研管理人员面临的一项重要课题。

本文根据中国科学技术信息研究2001—2012年期间获得的国家自然科学基金及国家社科基金资助项目及论文产出情况进行统计分析,揭示中信所在获得国家科学基金资助方面的优势,以期获得更多启示。

1 资助情况近年来,中国科学技术信息研究为提升学科研究水平,制定了相应的管理办法及措施,使我所近几年获得国家科学基金资助项目有了新的突破。

首先依靠政策导向,对获得基金资助项目负责人,按资助经费的5%给予一次性奖励;对未获资助项目的申报人也给予一定的奖励,充分调动了广大科研人员的积极性。

另外,设立预研基金项目,拨专款鼓励年轻科研人员为申报国家科学基金开展预研究。

同时强化科研管理,注重国家自然科学基金及国家社会科学基金项目申报,由科研管理部门组织集中申报,并组织所内专家对项目申请书进行评议,提出修改意见,提高了申请项目的命中率。

由表一所示,自2001年以来,中国科学技术信息研究所共获得国家自然科学基金立项14项,国家社会科学基金立项19项。

基于本体的知识表示研究报告目录一知识 (3)1.1 知识的定义 (3)1.2知识的分类 (3)1.3知识表示 (3)1.3.1知识表示方法 (4)二本体 (5)2.1本体的定义 (5)2.2 本体的分类 (5)2.3 本体开发方法 (5)2.4 本体表示语言 (6)2.5构建本体的工具 (7)三国内外研究现状 (8)3.1 国外本体论的研究概况 (8)3.2国内本体论的研究概况 (8)四本体的案例 (10)参考文献 (12)一知识1.1 知识的定义知识是人们在改造客观世界的实践中积累起来的认识和经验。

其中认识包括:对事物现象、本质、属性、状态、关系、联系和运动等的认识;经验包括如步骤、操作、规则、过程、技巧等的解决问题的微观方法,和如战略、战术、计谋、策略等的宏观方法。

1.2知识的分类对知识从不同的角度进行划分,可得到不同的分类。

(1)按知识的作用域按知识的作用域不同,可分为共性知识和个性知识两大类,又称为常识性知识和领域性知识。

常识性知识:通用通识的知识,人们普遍知道的、适应所有领域的知识。

领域性知识:面向某个具体领域的知识,是专业性的知识,只有相应的专业人员才能掌握并且用来求解有关的问题。

例如:专家经验。

(2)按知识的表现形式按知识的表现形式不同,分为显性知识和隐性知识两大类。

显性知识又称为“记录的知识”,是可以用文字或符号表现出来的、可加以编辑集成的知识,并存储在诸如印本资料、视听资料等载体上。

显性知识可以明确归类,人们一般通过社会手段(如接受教育、阅读公开发行的图书资料等),就可掌握这类知识。

隐性知识即“意会的知识”,是指无法用社会逻辑工具语义明确表达、分类的知识,包括人们由经验产生的直觉、技能等。

这部分知识只存在于人的大脑中,不能直接储存与转换到物理媒介上,只能通过与隐性知识拥有者的直接接触和交流来实现知识的共享。

(3)按知识的确定性按知识的确定性不同,可分为确定性知识和不确定性知识两大类。

选题可发EI(JA)期刊,下单后研发体育选题:1)数据挖掘在篮球技术动作中的应用分析2)基于动态规划融合多模态的足球视频事件分析3)基于HMM的足球视频语义结构分析4)篮球比赛视频中持球队员行为预测5)基于模糊自调节算法的乒乓球机器人回球速度计算6)图像处理技术在捡球机器人上的研究应用7)基于虚拟现实的健美操训练技术研究8)仿人跆拳道机器人的技术研究9)基于PIC单片机篮球机器人的设计与实现10)基于单片机的篮球计时计分器的设计11)基于单片机控制的乒乓球训练系统的设计交通:12)基于卫星导航定位技术的交通运输信息系统的设计13)基于GIS的交通运输行业环境监测网络信息管理系统研究14)基于Internet/Intranet的交通运输物流信息系统设计15)面向决策支持的交通运输信息平台研究16)在交通运输上使用动态规划求解最短路径17)交通运输管理信息系统的开发与应用电子通信:18)基于ARM的GPRS无线数据传输系统的研究19)基于单片机的火灾自动报警系统的研究20)人工智能与机器人在现代图书馆中的应用体育:21)传感器在人体运动图像检测系统中的应用22)图像识别技术在运动学中的应用探析23)基于模糊数学方法的体育教学评价模型的研究24)基于模糊数学方法的学生体育成绩综合评定25)基于数学模拟竞技诊断方法的球类比赛分析机器人和控制算法:26)高精度超声波测距系统的研究及精度测量27)复杂环境下机器人路径规划及算法研究28)基于视觉的水下机器人定位与地图构建技术研究29)基于神经网络的四旋翼飞行器控制系统的应用及关键技术的研究30)仿人机器人脑电信号特征提取的分析与研究31)基于FPGA的大数据高级算法的设计与实现32)基于模糊算法的机器人路径规划33)微型水陆两栖机器人驱动设计及水动力分析34)基于蛇形的机器人步态算法研究智能控制:35)基于FPGA的图像处理算法研究与实现36)基于粒子滤波技术的图像处理研究37)嵌入式视频监测系统的FPGA图像处理系统设计38)基于ARM和DSP的嵌入式实时图像处理系统设计与实现39)基于多尺度几何变换算法的遥感图像处理研究40)基于胡氏不变距和贝叶斯分类器的边缘检测研究41)基于遗传算法和势场法的机器人路径规划技术研究42)基于粒子群算法使的智能车辆自主避障路径规划研究43)基于改进蚁群算法的双足机器人路径规划研究44)基于改进RRT算法的移动机器人在未知环境下的路径规划45)基于SVM和小波变换的四类脑电信号研究46)在线脑机接口信号的特征提取与分类方法的研究47)基于稳态视觉诱发电位的脑机接口技术的研究48)基于运动想象的脑机接口技术的研究与实现计算机,网络:49)基于CAN总线在软启动器上的应用50)改进遗传算法及其在平面度误差评定中的应用51)基于免疫算法的云计算任务调度策略研究52)基于形变模型的三维人脸快速重建改进算法53)求解三维装箱问题的混合模拟退火算法研究54)模拟退火算法的研究及其应用55)基于支持向量机的聚类及文本分类研究56)基于统计学习理论的支持向量机算法研究57)粗糙集理论及其在神经网络中的应用研究58)基于MATLAB的递推最小二乘法辨识与仿真59)主成分回归和偏最小二乘法在高炉冶炼中的应用60)云数据库服务管理研究与实现61)基于分布式数据库数据处理的研究62)基于Oracle数据库安全策略研究63)基于关系数据库的领域本体构建方法64)延迟容忍传感器网络数据传输研究65)有向传感器网络覆盖增强算法研究66)一种基于TMP的DOS_DDOS的攻击防范方法67)ARP欺骗在网络中的应用与防范68)移动通信网络安全策略研究69)基于SNMP的网络故障监测技术研究70)基于云计算的网络数据安全研究71)基于大数据分析的谣言传播规律与应对策略研究72)基于数据挖掘的投标辅助决策研究73)基于攻防博弈模型的网络安全测评和最优主动防御74)基于mvc模式的web管理信息系统的设计与实现75)基于JSP的网上购物系统的设计与实现76)基于遗传算法的多目标优化问题的应用研究77)基于LDA模型的文本聚类研究78)基于遗传算法的多旅行商问题优化79)人工冻结法在地铁隧道施工中的应用物联网:80)基于物联网分布式楼宇光伏电站监控系统设计81)物联网技术在变配电站监测系统中的应用能源工程:82)城市街区区域供冷供热系统的优化研究。

以叙词表为基础构建领域本体陈胜玉河海大学计算机及信息工程学院,南京(210098)E-mail:chenshengyu@摘要:本文简要地介绍了叙词表和本体的基本概念,并分析了两者间的相同点和不同点;重点介绍了怎样以叙词表为基础构建领域本体,怎样从叙词表中选择概念,概念的属性和概念间的关系。

关键词:叙词表;本体;本体构建1. 叙词表叙词表又称为主题词表,收录某一领域中所有叙词(即经过规范化处理的,以基本概念为基础来表达文献主题的词或词组)和非叙词,按照一定顺序排列,其基本单位为叙词(非叙词)款目,其中叙词是某一概念的优选词,用来标引。

其余非叙词为入口检索词,这样就使得同一含义只用一个词表达,解决了一个概念多种词汇的问题。

每个叙词款目由叙词、分类号和各种参照事项组成。

叙词款目之间的语义关系正是由这些参照项来揭示,主要包括用、代、分、属、参等,分别表示叙词之间的等同关系、等级关系和相关关系[1][6]。

2. 本体本体论(Ontology)是哲学的一个分支,是一门有关存在及其本质和规律的科学。

今年来,人们将本体的概念引入人工智能、知识工程,用以解决知识概念表示和实现知识共享的有关问题。

在上述领域研究者们普遍接受的本体定义是Gruber于1993年提出的“本体是对共享的概念化进行形式的显式规范说明。

在最简单情况下,本体只描述概念的分类层次结构,在复杂情况下,本体在概念分类层次的基础上,加入一组合适的属性、关系来表示概念之间的其它关系,约束概念的内涵解释。

完整的本体一般都具备概念、关系、函数、公理和实例这五个基本的元素。

本体作为一种能在语义层次上描述领域知识的概念模型,具有良好的概念层次结构和对逻辑推理的支持能力[1]。

本体可对领域知识进行分析,建模,使其明确化;本体可使领域知识能够重用和共享并可借助开发工具使概念间的关系图形可视化;本体可在人、软件代理之间达成对某领域或信息组织结构的共同理解;本体可对领域知识进行推理,获取隐含知识。

人本主义的研究方法人本主义的研究方法:1.抽象主义:以生命的本质和一般的因果的关系为研究的对象,力求从概念上把握生命的规律。

2.实践主义:以实践的观点出发,认为生命是由实践活动中的改变而形成的,主要的任务在于从实践的变化出发,解析事物发展的原因、规律,形成一套新的解释模型,以达到迅速、全面了解现状,并实现自身目标的研究方法。

3.唯物与唯心论:唯物论以物质客观实在为研究范围,而唯心论则以心灵本体论为研究范围,唯物与唯心论最大的不同之处在于它们承认的实体不同,但是某种意义上它们还是能结合在一起的,即从物质客观实在和心灵的内容双重角度认识生命,对于从规律性的生命行为出发,以预测未来的人本主义研究而言,这将非常有益。

4.构造主义:以空间构造和时间过程的发展为研究范围,强调从现实本源出发,并用它表现出来的模糊性和遗传性,研究人类行为模式的动态发展,让人们带有浓烈的互动性质,共同构建一个活泼多样的生命空间。

5.互动主义研究方法:关注的是生命的主体在其所处的环境和内部的变化。

通过深入认识主体的亚文化,比较不同背景的经验,以及强调主体与外部因素之间的相互影响,由此研究被试者内在动机、偏好、行为及行为后果的内在关系及其演变,让人们作出正确的选择和抉择,目的是实现某种能量、前瞻性和可持续性。

6.生命叙事主义研究:侧重于研究人们如何编撰、重建生命历程,生活故事,以及如何通过介入产生改变,激活主体自身的关注力和认知能力,让人们由个体自身发展的范畴出发,学会倾听,挖掘生活中的规律,提出解决问题的解决方案,同时也强调保护、尊重他人的力量。

7.复杂性论:复杂性理论主要以信号处理和网络理论为指导思想,针对复杂人本主义问题,以层次化集成为方法,将分层类型元素协同相互作用,通过对各层次元素之间的交互作用进行动态实验分析,建立综合系统模态,分析系统发展”趋势“和”趋势“行为,了解生命研究中的复杂性。

通过上述研究方法,人本主义研究重视个体的自我意识形态变化、外界环境的变化以及两者之间的交互作用的重要性。