稀土矿勘查类型的划分参考工程间距和勘查类型实例

- 格式:docx

- 大小:93.95 KB

- 文档页数:3

矿床勘探类型Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】矿床勘探类型概念:根据矿床地质特点,尤其按矿体主要地质特征及其变化的复杂程度对勘探工作难易程度的影响,将相似特点的矿床加以归并而划分的类型,称为矿床勘探类型。

矿床勘探类型是在大量探采资料对比基础上,对已勘探矿床勘探经验的总结。

意义:矿床勘探类型的划分为勘探人员提供了类比、借鉴、参考应用类似矿床勘探经验的基础和可能,是为了正确选择勘探方法和手段,合理确定工程间距,对矿体进行有效控制的重要步骤。

注意:灵活运用和借鉴同类型矿床勘探的经验,切忌生搬硬套。

在新矿床勘探初期可运用类比推理的方法,按其所归属的勘探类型,初步确定应采用的勘探方法,随着勘探工作的深入开展和新的资料信息的不断积累,重新深化认识和修正其原来所属勘探类型,避免因原来类比推断的不正确而造成勘探不足(原勘探类别过低时)或勘探过头(原勘探类型过高时)的错误,给勘探工作带来不应有的损失。

(一)矿床勘探类型划分的依据原则:在划分勘探类型和确定工程间距时,遵循以最少的投入获得最大效益,从实际出发,突出重点抓主要矛盾,以主矿体为主的原则。

五大依据:依据矿体规模、主要矿体形态及内部结构、矿床构造影响程度、主矿体厚度稳定程度和有用组分分布均匀程度等五个主要地质因素来确定。

确定方法:为了量化这些因素的影响大小,提出了类型系数的概念。

即对每个因素都赋予一定的值,用每个矿床相对应的五个地质因素类型系数之和就可以确定是何种勘探类型。

在影响勘探类型的五个因素中,主矿体的规模大小比较重要,所赋予的类型系数要大些,约占30%;构造对矿体形状有影响,与矿体规模间有联系,所赋予的值要小些,约占10%;其他三个因素各占20%。

矿床勘探类型的划分一般依据以下5个方面的地质因素:1 矿体规模矿体规模分为大、中、小三类,其具体划分如表4-3-1所列:表4-3-1 矿体规模注:小型矿体长度<150m赋值01,150~200m赋值02,>200m赋值03;中型矿体30 0~500m赋值03~04,500~700m赋值05,>700m赋值06。

勘查工程间距确定的原则勘查工程间距确定的原则5.2.1 根据勘查类型和勘查阶段选取相应的勘查工程间距。

5.2.2 详查阶段的工程间距,是矿床勘查的基本工程间距。

勘探阶段的工程间距,原则上在基本工程间距的基础上加密。

预查和普查阶段,因工程数量稀少,其工程间距不做具体要求,但应充分考虑与后续工程衔接。

5.2.3 第Ⅲ勘查类型勘探阶段的工程间距,是矿床勘查工程的最密间距。

一些规模小、形态和组分变化都很大的矿床,按此工程间距仍难获得理想勘查效果时,应及时转为“边采边探”方式,在采掘过程中再对矿床产出的地质特征作进一步调查。

5.2.4 当矿体在走向上的变化比倾向上大时,工程可布置成短边在矿体走向上的长方形网度。

5.2.5 圈定矿体的地表工程间距,一般为深部工程间距的二分之一。

D.2.2 确定间距的方法通常采用类比法,以相同类型矿床的勘查工程间距稀密验证和已有的探采验证资料类比等办法确定;也可以根据已有的勘查成果,运用地质统计学方法或动态分维几何学方法(SD法)确定。

D.2.3 推荐的工程间距D.2.3.1 铁矿勘查工程间距见表D.4 。

表 D.4 铁矿勘查工程间距勘查类型勘查工程间距(m)控制的沿走向沿倾向Ⅰ400200~400Ⅱ200100~200Ⅲ10050~100表D.1 铁矿勘查类型实例矿床名称确定勘查类型的主要地质因素勘查实况套用本规范矿体规模矿体形态矿体构造组分分布类型与网度探采对比勘查类型确定依据类型工程间距 1.南芬铁矿沉积变质型12.8亿吨ω(TFe):31.82%主矿层(第三层矿):长度2900 m厚度6 m~157 m,(平均87.8 m)垂深>1 145 m厚大、稳定、规则的层状矿体(由地表至-200 m,高差大于500 m,厚度变化为:92 m~88 m~94 m间)呈单斜构造,沿走向、倾向均呈舒缓波状起伏。

矿体西北段顶部被断层F1切割,在详勘地段矿体中断层少矿石以磁铁石英岩为主,呈条带状构造,矿化连接,品位分布均匀1953~1976年勘探第Ⅰ勘探类型A2 200 m×200 mB (200 m~230 m)×(200 m~260 m)C1(200 m~350 m)×(200 m~400 m)1976年已采12个露采平台,资料对比;面积重合率89 %平均品位绝对误差[ω(TFe)]为-1.43 %储量平均相对误差-3.16 %矿体规模超大型、矿体形态和构造均简单、矿石有用组分分布均匀,按本标志着5.1条定为:第Ⅰ勘查类型Ⅰ探明:200 m×200 m控制:400 m×(200 m~400 m)大型简单简单均匀2.樊枝花铁矿岩浆晚期分异型10.8亿吨ω(TFe):33.23%露头长15 km,累计厚130 m,以主矿体计:长1000 m~2000 m,厚>15 m,有两个矿区矿体平均厚137 m~164 m,垂深已控制300 m~650 m似层状断层发育,主要有NE向逆断层、SN向和NW向横断层三组:均对矿体有一定程度的破坏主矿种元素(Fe)分布较均匀、但共伴生元素多而复杂(计12种可综合利用元素)1955-1958年勘探第Ⅰ~Ⅱ勘探类型A2 100 m×(50 m~60 m)B 100 m×(100 m~120 m)C1 200 m×(100 m~120 m)1.稀空200m×100m与A2对比:品位差 0.35 %储量差0.35 %已采地段与A2对比(段高15m),5个台阶储量相对误差为1.07 %、1.92 %、3.31 %、3.75 %、13.08 %矿体规模、形态和主元素特征,可归入第Ⅰ勘探类型;但共生组分和构造均为中等复杂程度,后期断层影响了矿体的实际规模,是勘查工作增加难度的主要原因,按本标准5.1.2条,定为:第Ⅱ勘查类型Ⅱ探明:100 m×(50 m~100 m)控制:200 m×(100 m~200 m)大型简单中等较均匀3.大庙铁矿岩浆分凝—贯入型4 657万吨ω(TFe):25.69%由52个矿体组成,多数长度<1000 m主矿体8个:长100 m~300 m,厚12 m~100 m,斜深200 m~300 m透镜状、扁豆状、囊状、似脉状,分枝复合膨缩尖灭。

稀土矿产地质勘查规范1 范围本标准为稀土矿产资源勘查工作规定了勘查的目的任务、勘查研究程度,勘查类型及工程密度、深度,勘查工作质量,可行性评价及矿产资源/储量估算要求。

2 规范性引用文件DZ/T 0033-2002 固体矿产勘查/矿山闭坑地质报告编写规范3 勘查的目的任务3.1 预查预查通过区域资料的综合研究、类比及初步野外观测、极少量的工程验证,初步了解预查区内矿产资源远景,提出可供普查的矿化潜力较大的地区,并为发展地区经济提供参考资料。

3.2 普查普查是通过对矿化潜力较大的地区开展地质、物探、化探工作和取样工程,以及进行可行性评价的概略研究,对已知矿化区做出初步评价,对有详查价值地段圈出详查区范围,为发展地区经济提供基础资料。

3.3 详查详查是对详查区采用各种勘查方法和手段,进行系统的工作和取样,并通过预可行性研究,做出是否具有工业价值的评价,圈出勘探区范围,为勘探提供依据,并为制订矿山总体规划、项目建议书提供资料。

3.4 勘探勘探是对已知具有工业价值的矿区或经详查圈出的勘探区,通过应用各种勘查手段和有效方法,加密各种采样工程及可行性研究,为矿山建设在确定矿山生产规模、产品方案、开采方式、开拓方案、矿石加工选冶工艺、矿山总体布置、矿山建设设计等方面提供依据。

4 勘查研究程度4.1 地质研究程度4.1.1 预查阶段全面收集地质、矿产、物探等各种有关信息及研究成果,通过(1:50000)~(1:25000)比例尺的路线抵制踏勘,初步查明与稀土成矿有关的地层、构造、岩浆岩、区域变质作用等成矿条件。

4.1.2 普查阶段对选定的普查区,通过(1:25000)~(1:50000)比例尺的地质填图和露头检查,应大致查明区内与稀土成矿有关的地层、构造等成矿地质条件及主要矿产。

4.1.3 详查阶段4.1.3.1 区域地质基本查明与稀土成矿有关的地层、构造、岩浆岩等变质作用等成矿地质条件及主要矿产。

4.1.3.2 矿区地质通过(1:10000)~(1:2000)地质填图,基本查明成矿地质条件,描述矿床的地址模型。

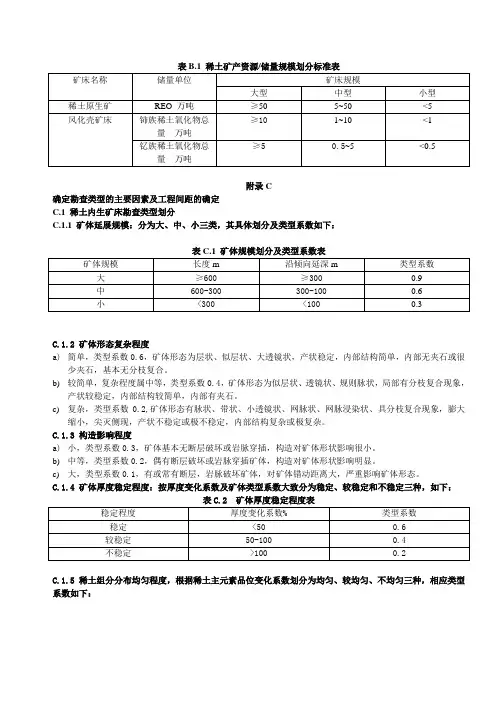

表B.1 稀土矿产资源/储量规模划分标准表附录C确定勘查类型的主要因素及工程间距的确定C.1 稀土内生矿床勘查类型划分C.1.1 矿体延展规模:分为大、中、小三类,其具体划分及类型系数如下:表C.1 矿体规模划分及类型系数表C.1.2 矿体形态复杂程度a)简单,类型系数0.6,矿体形态为层状、似层状、大透镜状,产状稳定,内部结构简单,内部无夹石或很少夹石,基本无分枝复合。

b)较简单,复杂程度属中等,类型系数0.4,矿体形态为似层状、透镜状、规则脉状,局部有分枝复合现象,产状较稳定,内部结构较简单,内部有夹石。

c)复杂,类型系数0.2,矿体形态有脉状、带状、小透镜状、网脉状、网脉浸染状、具分枝复合现象,膨大缩小,尖灭侧现,产状不稳定或极不稳定,内部结构复杂或极复杂。

C.1.3 构造影响程度a)小,类型系数0.3,矿体基本无断层破坏或岩脉穿插,构造对矿体形状影响很小。

b)中等,类型系数0.2,偶有断层破坏或岩脉穿插矿体,构造对矿体形状影响明显。

c)大,类型系数0.1,有或常有断层,岩脉破坏矿体,对矿体错动距离大,严重影响矿体形态。

C.1.4 矿体厚度稳定程度:按厚度变化系数及矿体类型系数大致分为稳定、较稳定和不稳定三种,如下:C.1.5 稀土组分分布均匀程度,根据稀土主元素品位变化系数划分为均匀、较均匀、不均匀三种,相应类型系数如下:表C.3 有用组分分布均匀程度C.2 风化壳离子吸附型稀土矿床勘查类型划分C.2.1 矿体延展规模:按面积分为大中小三类及类型系数列于表C.4表C.4 矿体规模及类型系数表a)连续,其含矿率为大于90%,相应的类型系数为0.3.b)较连续,其含矿率在90%-70%,相应的类型系数为0.2。

c)不连续,其含矿率为小于70%,相应的类型系数0.1。

C.2.3 矿体形态复杂程度:a)简单(矿体边界模数大于0.6),似层状,成片连续分布,偶有夹石或风化球,相应的类型系数为0.9。

矿产勘查类型的划分与确定

矿床勘查类型确定应以一个或几个主矿体为主,对于巨大矿体也可根据不同地段勘查的难易程度,分段确定勘查类型。

划分勘查类型是为了正确选择勘查方法和手段,合理确定勘查工程间距,对矿体进行有效的控制和圈定。

应根据矿体规模、矿体形态复杂程度、内部结构复杂程度、矿石有用组分分布的均匀程度、构造复杂程度等主要地质因素确定勘查类型。

按矿床地质特征将勘查类型划分为简单(Ⅰ类型)、中等(Ⅱ类型)、复杂(Ⅲ类型)3个类型。

由于地质因素的复杂性,允许有过渡类型存在。

按矿床开采技术条件分类:应遵循水文地质、工程地质、环境地质相统一、突出重点的原则,将矿床开采技术条件的类型分为3类9型。

即开采技术条件简单的矿床(1类)、开采技术条件中等的矿床(Ⅱ类)、开采技术条件复杂的矿床(Ⅲ类),除I类只有I型外,Ⅱ、Ⅲ类中又按主要影响因素分为4型,即以水文地质问题为主的矿床(Ⅱ-1、Ⅲ-1型),以工程地质问题为主的矿床(Ⅱ-2、Ⅲ-2型),以环境地质问题为主的矿床(Ⅱ-3、Ⅲ-3型)和复合型的矿床(Ⅱ-4、Ⅲ-4型)。

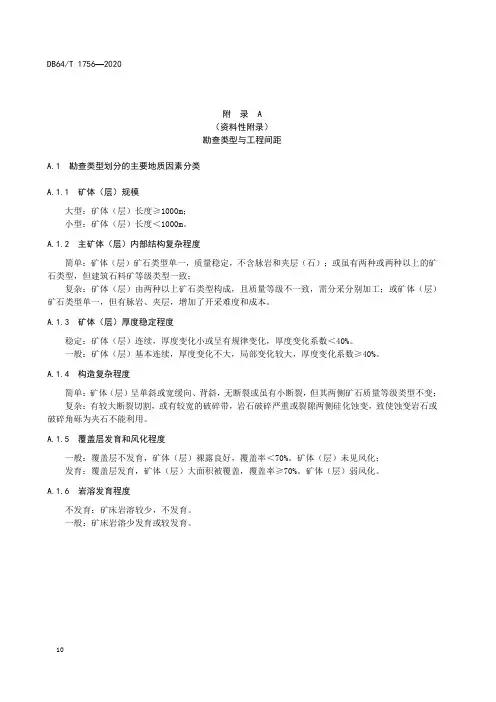

附录 A(资料性附录)勘查类型与工程间距A.1 勘查类型划分的主要地质因素分类A.1.1 矿体(层)规模大型:矿体(层)长度≥1000m;小型:矿体(层)长度<1000m。

A.1.2 主矿体(层)内部结构复杂程度简单:矿体(层)矿石类型单一,质量稳定,不含脉岩和夹层(石);或虽有两种或两种以上的矿石类型,但建筑石料矿等级类型一致;复杂:矿体(层)由两种以上矿石类型构成,且质量等级不一致,需分采分别加工;或矿体(层)矿石类型单一,但有脉岩、夹层,增加了开采难度和成本。

A.1.3 矿体(层)厚度稳定程度稳定:矿体(层)连续,厚度变化小或呈有规律变化,厚度变化系数<40%。

一般:矿体(层)基本连续,厚度变化不大,局部变化较大,厚度变化系数≥40%。

A.1.4 构造复杂程度简单:矿体(层)呈单斜或宽缓向、背斜,无断裂或虽有小断裂,但其两侧矿石质量等级类型不变;复杂:有较大断裂切割,或有较宽的破碎带,岩石破碎严重或裂隙两侧硅化蚀变,致使蚀变岩石或破碎角砾为夹石不能利用。

A.1.5 覆盖层发育和风化程度一般:覆盖层不发育,矿体(层)裸露良好,覆盖率<70%。

矿体(层)未见风化;发育:覆盖层发育,矿体(层)大面积被覆盖,覆盖率≥70%。

矿体(层)弱风化。

A.1.6 岩溶发育程度不发育:矿床岩溶较少,不发育。

一般:矿床岩溶少发育或较发育。

A.2 矿床勘查类型建筑石料矿床勘查类型见表A.1表A.1 建筑石料矿床勘查类型勘查类型第Ⅰ勘查类型(地质条件简单型)第Ⅱ勘查类型(地质条件一般型)矿体(层)规模多为大型不分主矿体(层)内部结构复杂程度简单复杂矿体(层)厚度稳定程度稳定一般构造复杂程度简单复杂覆盖层发育和风化程度一般发育岩溶发育程度不发育一般A.3 勘查工程间距控制的矿产资源储量勘查工程间距见表A.2。

表A.2 控制的矿产资源储量勘查工程间距勘查类型勘查工程间距(m)第Ⅰ勘查类型(地质条件简单型) 400第Ⅱ勘查类型(地质条件一般型) 200注1:本表为不同类型矿床探求控制资源量勘查工程间距的参考值,对勘查工程不能满足要求的局部问题,例如:对矿体(层)覆盖层和风化层的控制,应在勘查剖面上和剖面间适当加密工程;对首期开采地段,当基本勘查工程间距不能满足要求时,可适当增加工程。

地质勘探G eological prospecting 铁矿矿床勘查类型及合理勘查间距探讨陈宇航,莫国浩,郝银龙摘要:根据行业规范,我国对推铁矿矿床的勘查类型和勘查间距进行了明确规定,并作为从业者的工作依据。

本文将从勘查规范、勘查类型以及影响因素、原有行业规范要求下铁矿矿床勘查相关工作不足之处三个方面入手,在三方面分析的基础上,结合2020年新发布的行业规范及笔者工作经历,探究铁矿矿床勘查类型合理划分和勘查间距改进的措施,并总结新的勘查规范运用经验,对地质工作者开展铁矿勘查工作具有借鉴意义。

关键词:铁矿矿床;勘查类型;勘查间距;改进措施矿产勘查是矿石资源开发的前提性工作,它可以帮助矿石资源开采人员明确矿石资源的类型,制定有针对性的开采方案,高效地开采目标矿体。

在选择不同的矿石资源开采方法和设备时,需要根据矿床勘查工作的高质量来确定矿石资源的类型,并辅助根据当地的地质条件等信息来确定勘查和开采的间距。

这不仅可以提高工作效率和节约开采成本,还可以在一定程度上增强生态环保效益,实现生态效益与经济效益的双赢。

铁矿矿床勘查类型和间距的合理确认,是推动矿产资源开采的重要工作,应受到地质工作者的重点关注。

1 行业规范与标准概述为了合理和全面地开发矿产资源,国家矿产资源储量管理局联合相关部门发布了《铁、锰、铬矿地质勘查规范(DZ/T0200—2002)》(以下简称“老规范”)。

该规范对我国近50年的矿产勘查和资源开采工作经验进行了总结,并对未来阶段的矿产勘查、开采等工作环节的任务、目的、内容和程度等进行了详细说明,为地质工作者提供了更全面、具体和严格的工作要求,指导他们有序地进行矿产勘查、资源开发和地质保护工作。

随着经济的发展,国家从整体上认识到矿产资源开发的重要性。

随着可持续发展的全面落实,矿产资源领域内的“老规范”已经逐渐无法满足当前工作需求,在矿床勘查类型划分、间距确认、资源开采等工作环节的指导价值较低。

DZ 中华人民共和国地质矿产行业标准DZ/T 0203-2002稀有金属矿产地质勘查规范Specifications for rare metal mineral exploration2002-12-17发布 2003-03-01实施中华人民共和国国土资源部发布DZ/T 0203-2002目次前言1 范围2 规范性引用文件3 勘查的目的任务3.1 预查阶段3.2 普查阶段3.3 详查阶段3.4 勘探阶段4 勘查研究程度4.1 地质研究程度4.2 矿石质量研究4.3 矿石选(冶)和加工技术条件研究4.4 矿床开采技术条件研究4.5 综合勘查综合评价5 勘查控制程度5.1 勘查类型的确定5.2 勘查工程间距的确定5.3 勘查控制程度的确定6 勘查工作及质量要求6.1 测量工作6.2 地质填图6.3 物探、化探工作6.4 重砂测量工作6.5 探矿工程6.6 化学样品的采集、加工和测试6.7 重砂样品采集与分析检查6.8 矿石物质组分研究样品的采集、加工、化验6.9 矿石选(冶)试验样品的采集试验6.10 岩石、矿石物理技术性能测试样品的采集与试验6.11 原始资料编录、综合整理和报告编写等7 可行性评价7.1 可行性评价工作7.2 概略研究7.3 预可行性研究7.4 可行性研究8 矿产资源/储量分类及类型条件8.1 矿产资源/储量分类8.2 矿产资源/储量类型条件9 矿产资源/储量估算9.1 矿产资源/储量估算的工业指标9.2 矿产资源/储量估算的一般原则9.3 确定矿产资源/储量估算参数的要求9.4 矿产资源/储量分类结果表附录A (规范性附录)固体矿产资源/储量分类附录B (资料性附录)稀有金属矿产资源/储量规模划分附录C (资料性附录)稀有金属性质、用途及主要矿物C.1 稀有金属陛质、用途C.2 稀有金属主要矿物附录D (资料性附录)稀有金属矿床分类及主要工业类型D.1 稀有金属矿床分类D.2 稀有金属矿床主要工业类型的地质特征、矿物组合、矿床规模附录E (资料性附录)稀有金属矿床勘查类型的确定及勘查工程间距参考E.1 勘查类型的确定E.2 勘查工程间距附录F (资料性附录)矿体圈定和矿产资源/储量估算方法说明F.1 矿体的圈定和连接F.2 块段的划分原则F.3 矿产资源/储量估算方法附录G (资料性附录)稀有金属矿床参考性工业指标附录H (资料性附录)各种稀有金属精矿质量指标H.1 铍精矿H.2 锂精矿H.3 铯精矿H.4 铌钽精矿H.5 锆铪精矿H.6 各种稀有金属精矿质量标准说明附录I (资料性附录)花岗伟晶岩中宝石、玉石、彩石的质量要求参考指标前言本标准是在原全国矿产储量委员会1984年2月储发(1984)第7号文颁发的《稀有金属矿地质勘探规范》(试行)的基础上,考虑到社会主义市场经济对稀有金属矿产的地质勘查工作的要求及与国际接轨等因素修订而成的,增加了稀有金属矿产预查阶段、普查阶段、详查阶段的勘查要求。

阐述煤、铁、铜、岩金矿床勘查的勘查类型的划分依据、划分的勘查类型及工程间距概念:按勘查的难易程度对矿床所划分的类型称为矿床的勘查类型。

一、矿床勘查类型1、确定勘查类型的主要地质依据。

依据矿体规模、矿体形态的复杂程度、构造复杂程度和矿石有用组分分布均匀程度,将勘查类型划分为三个类型。

其中第Ⅰ勘查类型为简单型,矿体规模为大型,矿体形态和构造变化均简单,矿石有用组分分布均匀。

第Ⅱ类勘查类型为中等型,矿体规模为中等,矿体形态和构造变化中等,矿石有用组分分布较均匀。

第Ⅲ类勘查类型为复杂型,矿体规模小型,矿体形态和构造变化复杂。

2、勘查类型的确定勘查类型的确定应遵循追求最佳效益的原则,从实际出发的原则,以主矿体为主的原则、类型三分允许过渡的原则和在实践中验证并及时修正的原则。

其中从实际出发的原则在勘查类型的确定中是至关重要的。

由于每个矿床地质变化特征往往不尽相同,甚至同一个矿床的不同矿体或区段,其变化程度亦各有区别。

大多数情况下,影响勘查类型确定的多种地质变量因素的变化并不一定向着同一方向发展,以至期间出现多种形式组合,因此勘探类型的确定一定要从实际出发,要以引起增大勘查难度最大的变量作为作为确定的主要依据。

二、勘查工程间距1、勘查工程间距的含义:勘查工程间距通常是指沿矿体走向和倾斜方向相邻工程截矿点之间的实际距离的乘积,也称勘探网度或工程密度。

勘探工程沿矿体走向的间距系指水平距,也即勘探线之间的距离;勘探工程沿矿体倾向的间距,一般是指工程穿过矿体底版的斜距或穿过矿体中心线的斜距。

当矿体为陡倾斜而用坑道勘探时,以相邻标高坑道的垂直距离与中段平面上穿脉间的距离乘积表示。

2、确定工程间距的基本原则(1)以勘查类型为基础,类型简单工程间距相对稀疏,类型复杂则工程间距相对密集。

(2)相邻勘查类型和控制程度之间的勘查工程间距原则上为整数级差关系。

(3)勘查工程间距可有一定变化范围,以适应同一勘查类型不同矿床或同一矿床不同矿体的实际变化差异。

如何确定勘探工程间距和矿床勘探型别如何确定勘探工程间距和矿床勘探型别勘探工程间距和矿床勘探型别是按矿床所属勘探型别确定的。

而矿床勘探型别则是总结以往各类矿产勘探经验,按矿床地质复杂程度和勘探难易程度划分的。

合理的工程间距是勘探工程数量多少和所探求储量精度的决定因素。

中国现行的矿产储量分级划分出能利用储量(平衡表内储量)和暂不能利用储量(平衡表外储量)两类,并按工程对矿体和地质构造的勘探控制程度、矿石质量等的研究程度,将储量分为A、B、C、D四级,A级由矿山生产部门求得作为开采依据,一般情况下地质勘探阶段只探求B、C、D级储量作为矿山建设设计依据。

对于探求某一级别储量所采用的勘探工程间距是按矿床所属勘探型别确定的。

而矿床勘探型别则是总结以往各类矿产勘探经验,按矿床地质复杂程度和勘探难易程度划分的。

划分矿床勘探型别的依据是矿体规模的大小、形态结构的复杂性、厚度稳定性和主要组分分布的均匀程度以及地质构造的破坏或影响的复杂程度等。

根据上述因素将每类矿产分为若干勘探型别,对每种型别求取某种级别储量时的工程间距做了具体规定,供矿床勘探时参照使用。

这项规定也是矿产储量委员会验收勘探地质报告时衡量对矿体(床)勘探控制程度的要求和依据。

20世纪70年代后期中国对十多种矿种进行了开采结果与勘探成果的对比,总结了过去勘探工作的经验教训,修订和编制了相应的矿种地质勘探规范,作为目前划分勘探型别和确定合理工程间距的参照依据。

桩基工程勘探点的间距和深度如何确定1初步勘探在重点工程部位及控制工程勘探2详勘,按照工程等级,例如特大桥工程,每个桩位都要勘探3补勘,对于桩基,依据入巖深度和地域特点,结合详勘。

资源勘探工程排名你好,这个专业是地质行业的热门专业,就业率可以达到200%以上。

目前国家对于矿山开发还是很支援的,特别是国家短缺的稀有金属矿,一些金属矿,非金属矿。

本人地质的。

勘察技术与工和资源勘探工程的区别勘察技术与工程实际接近工程质勘察或岩土工程勘察准备建设工程专案质条件勘察工程建设服务资源勘查通俗说找矿至于铁、铜、金、煤、石油、水都勘察勘如何确定桩基础勘探孔的深度,如何确定桩基础勘探孔的勘察孔的间距要按勘察规范来确定,勘探孔的深度需要参考柱底力和图层应力现场确定。

地质勘探G eological prospecting铁矿矿床勘查类型及合理勘查间距研究周子辉摘要:现行的铁矿地质勘探技术规范中,没有定量地规定工程间距,而且所提出的勘查阶段沿走向的间距不合理,会影响到基坑开挖的范围,影响到资源储量估算的可靠性,从而造成了矿产勘查工作的质量隐患。

根据国内矿床的典型类型和实际勘查项目的工程间距,分析了找矿类型、找矿间距的合理性,从经济合理的角度,提出了铁矿床的勘查工程间距,并在以后的地质矿产勘查工作中进行验证。

关键词:勘查工程;铁矿矿床勘查;勘查间距勘探工程间距是指在矿产地质勘查中,最接近勘查项目所控制的矿体的实际间距,既要保证矿体的外部特性,又要尽量减少工程投资。

中国现有固体矿产勘查工作按照勘查程度分为三个阶段:普查、详查、勘探,每一阶段的地质勘查工作都有相应的规范和管理文件。

目前,国内外尚无数理统计等量化指标来确定地质矿产勘查项目的间隔;然而,利用现代采矿软件等对勘查项目进行定量分析和研究,使得勘查项目间距的统一化、科学化是目前国际上最大的趋势。

因此,应采用动态分维几何学、地质勘探与生产勘探的对比,并根据国内的典型矿床勘查类型及实际勘探项目的勘查工程间距进行统计分析,并从经济、合理的角度,提出了铁矿床的勘查工程间距。

1 铁矿矿床类型1.1 变质铁硅建造铁矿(1)矿体总体上是大的,贫乏的,富集的。

(2)矿体(层)反复出现的复式褶皱,使矿体的厚度增大;部分矿床由于受到晚期剥蚀、断裂等因素的作用,形成了一套单斜型或向斜型结构。

(3)矿床中的矿层多为一、二层,厚的可达二三百米。

矿体的长度从数百米到数千米不等,有的甚至达到了十多公里,延深可达到数百到上千米的深度。

(4)向斜控矿方式:①铁矿体在向斜型构造中呈多层状分布。

②在向斜(型)构造的两侧,矿体的层数较小、厚度较小、形状复杂。

③矿体向斜核部的层数增加、厚度增大、品位增加(某些区段可达富矿)呈平缓分布。

(5)磁性反常模式:①存在两个大体平行的磁异常区(因其各向异性,其磁场强度较低)。

稀有金属矿产地质勘查规范DZ中华人民共和国地质矿产行业标准DZ/T0203-2002稀有金属矿产地质勘查规范Specificationsforraremetalmineralexploration2002-12-17发布2003-03-01实施中华人民共和国国土资源部发布DZ/T0203-2002目次前言1范围2规范性引用文件3勘查的目的任务3.1预查阶段3.2普查阶段3.3详查阶段3.4勘探阶段4勘查研究程度4.1地质研究程度4.2矿石质量研究4.3矿石选(冶)和加工技术条件研究4.4矿床开采技术条件研究4.5综合勘查综合评价5勘查控制程度5.1勘查类型的确定5.2勘查工程间距的确定5.3勘查控制程度的确定6勘查工作及质量要求6.1测量工作6.2地质填图6.3物探、化探工作6.4重砂测量工作6.5探矿工程6.6化学样品的采集、加工和测试6.7重砂样品采集与分析检查6.8矿石物质组分研究样品的采集、加工、化验6.9矿石选(冶)试验样品的采集试验6.10岩石、矿石物理技术性能测试样品的采集与试验6.11原始资料编录、综合整理和报告编写等7可行性评价7.1可行性评价工作7.2概略研究7.3预可行性研究7.4可行性研究8矿产资源/储量分类及类型条件8.1矿产资源/储量分类8.2矿产资源/储量类型条件9矿产资源/储量估算9.1矿产资源/储量估算的工业指标9.2矿产资源/储量估算的一般原则9.3确定矿产资源/储量估算参数的要求9.4矿产资源/储量分类结果表附录A(规范性附录)固体矿产资源/储量分类附录B(资料性附录)稀有金属矿产资源/储量规模划分附录C(资料性附录)稀有金属性质、用途及主要矿物C.1稀有金属陛质、用途C.2稀有金属主要矿物附录D(资料性附录)稀有金属矿床分类及主要工业类型D.1稀有金属矿床分类D.2稀有金属矿床主要工业类型的地质特征、矿物组合、矿床规模附录E(资料性附录)稀有金属矿床勘查类型的确定及勘查工程间距参考E.1勘查类型的确定E.2勘查工程间距附录F(资料性附录)矿体圈定和矿产资源/储量估算方法说明F.1矿体的圈定和连接F.2块段的划分原则F.3矿产资源/储量估算方法附录G(资料性附录)稀有金属矿床参考性工业指标附录H(资料性附录)各种稀有金属精矿质量指标H.1铍精矿H.2锂精矿H.3铯精矿H.4铌钽精矿H.5锆铪精矿H.6各种稀有金属精矿质量标准说明附录I(资料性附录)花岗伟晶岩中宝石、玉石、彩石的质量要求参考指标前言本标准是在原全国矿产储量委员会1984年2月储发(1984)第7号文颁发的《稀有金属矿地质勘探规范》(试行)的基础上,考虑到社会主义市场经济对稀有金属矿产的地质勘查工作的要求及与国际接轨等因素修订而成的,增加了稀有金属矿产预查阶段、普查阶段、详查阶段的勘查要求。

阐述煤.铁,铜.岩金矿床勘查的勘查类型的划分依据、划分的勘查类型及工程间距概念:按勘查的难易程度对矿床所划分的类型称为矿床的勘查类型。

一、矿床勘查类型1、确定勘查类型的主要地质依据。

依据矿体规模、矿体形态的复杂程度、构造复杂程度和矿石有用组分分布均匀程度,将勘查类型划分为三个类型。

其中第I勘查类型为简单型,矿体规模为大型,矿体形态和构造变化均简单,矿石有用组分分布均匀。

第n类勘查类型为中等型,矿体规模为中等,矿体形态和构造变化中等,矿石有用组分分布较均匀。

第ni类勘查类型为复杂型, 矿体规模小型,矿体形态和构造变化复杂。

2、勘查类型的确定勘查类型的确定应遵循追求最佳效益的原则,从实际出发的原则,以主矿体为主的原则、类型三分允许过渡的原则和在实践中验证并及时修正的原则。

其中从实际出发的原则在勘查类型的确定中是至关重要的。

由于每个矿床地质变化特征往往不尽相同,甚至同一个矿床的不同矿体或区段,其变化程度亦各有区别。

大多数情况下,影响勘查类型确定的多种地质变量因素的变化并不一定向着同一方向发展,以至期间出现多种形式组合,因此勘探类型的确定一定要从实际出发,要以引起增大勘查难度最大的变量作为作为确定的主要依据。

1/1文档可自由编辑二、勘查工程间距1、勘查工程间距的含义:勘查工程间距通常是指沿矿体走向和倾斜方向相邻工程截矿点之间的实际距离的乘积,也称勘探网度或工程密度。

勘探工程沿矿体走向的间距系指水平距,也即勘探线之间的距离;勘探工程沿矿体倾向的间距,一般是指工程穿过矿体底版的斜距或穿过矿体中心线的斜距。

当矿体为陡倾斜而用坑道勘探时,以相邻标高坑道的垂直距离与中段平面上穿脉间的距离乘积表示。

2、确定工程间距的基本原则(1)以勘查类型为基础,类型简单工程间距相对稀疏,类型复杂则工程间距相对密集。

(2)相邻勘查类型和控制程度之间的勘查工程间距原则上为整数级差关系。

(3)勘查工程间距可有一定变化范围,以适应同一勘查类型不同矿床或同一矿床不同矿体的实际变化差异。

立志当早,存高远

稀土矿勘查类型的划分参考工程间距和勘查类型实例

1、确定勘查类型的主要地质依据(1)稀土内生矿床

4-31 稀土内生矿床勘查类型划分依据表

(2)风化壳离子吸附型稀土矿床勘查类型划分

表432 风化壳离子吸附型稀土矿床勘查类型划分依据表

注:

式中:Fr 边界模数

Ar 与矿体水平投影面等面积之矩形周长(m)

A 矿体水平投影面边界长总长度(m)

L 矿体沿走向的最大长度(m)

S 矿体水平投影面积(m2)

2、稀土内生矿床及风化壳离子吸附型土矿床勘查类型的划分及实例

(1)稀土内生矿床

表433 稀土内生矿床勘查类型的划分及勘查类型实例表

(2)风化壳离子吸附型稀土矿床

表434 风化壳离子吸附型稀土矿床勘查类型的划分及勘查类型实例表

3、稀土矿床各勘查类型工程间距的确定

(1)勘查工程的布置原则

①一般是以一定的几何形态的网格控制矿体,并根据工程密度估算不同类别的矿产资源/储量。

勘查工程间距,系指用勘查工程控制矿体的实际距离,内生矿床地表槽、井探工程间距比深部勘查工程加密一倍。

勘探工程的布置应视矿体在山头、山腰、山脚的分布规律、采用相对均衡的工程间距。

②应根据矿体地质特征和矿山建设的需要,参考同类矿床勘查的经验进行。