生物进化

- 格式:ppt

- 大小:2.30 MB

- 文档页数:46

生物的进化因素

生物的进化是由多个因素共同作用的结果。

以下是几个重要的因素:

1. 自然选择:自然选择是进化的核心驱动力之一。

根据达尔文的理论,个体之间的遗传差异会导致某些个体在特定环境中更具适应性,从而更有可能生存下来并繁殖后代。

这种适应性的遗传特征会逐渐在种群中积累,导致物种的进化。

2. 突变和遗传变异:突变是基因组中发生的随机变化,可能导致新的遗传变异和变异。

这些变异可以增加个体的适应能力,进而成为自然选择的对象。

在繁殖过程中,基因还会在群体中重新组合,产生更多的遗传变异。

3. 遗传漂变:遗传漂变是指某些基因频率发生随机变化的过程,特别是在小型群体中。

由于遗传漂变,某些基因可能会相对较少或相对较多地出现在下一代中,从而导致种群的遗传组成发生变化。

4. 基因流动:基因流动是指不同种群之间的基因交换。

当两个或更多种群发生基因交流时,各种群之间的基因背景可以混合,从而影响种群的基因组成。

5. 岛屿生物地理学:岛屿生物地理学是研究岛屿上物种形成和分布的学科。

由于岛屿上的隔离和限制,物种在岛屿上可能经历不同的进化路径,导致独特的物种组成。

以上是其中一些重要的进化因素,但并不是全部。

其他一些因素,例如基因拓展、性选择和环境变化等,也会对生物的进化产生影响。

生物的进化和物种起源生物的进化和物种起源是生物学中的重要研究内容。

通过对生物的进化和物种起源的研究,我们可以更好地理解生物的多样性及其演化过程。

本文将探讨生物的进化和物种起源的相关概念、证据以及现代进化理论。

一、进化的概念和过程进化是指物种在漫长的时间里,通过遗传变异和自然选择逐渐改变和适应环境的过程。

进化的过程可以通过遗传变异、基因流、基因漂变、突变等方式来实现。

其中,自然选择是进化的主要驱动因素之一,它使得适应环境的个体能够生存下来并繁殖后代,从而使有利的遗传特征在种群中逐渐累积。

二、物种起源的理论物种起源的研究有多种理论,其中最为知名的是达尔文的自然选择理论和孟德尔的遗传学理论。

达尔文的自然选择理论提出了物种适应环境的机制,强调适应能力对个体生存和繁殖的重要性。

孟德尔的遗传学理论揭示了物种遗传变异的机制,强调了基因在进化中的重要作用。

三、进化证据1. 化石记录:化石是生物进化的重要证据之一。

通过研究化石,可以追溯物种的进化历程,了解物种的起源和变化过程。

2. 比较解剖学和胚胎发育:通过对不同物种的解剖结构和胚胎发育过程的比较,可以揭示它们之间的亲缘关系和进化历史。

3. 分子证据:分子生物学研究揭示了物种的进化关系。

通过对不同物种的基因组序列进行比较,可以判断它们之间的亲缘关系和演化过程。

4. 地理分布:地理分布的研究可以揭示物种的起源和演化历程。

例如,岛屿上的动植物种类通常较少,且与大陆种类存在差异,这可以解释为不同物种在地理隔离环境下独立进化的结果。

四、现代进化理论现代进化理论综合了遗传学、生态学和数学模型等多个学科的知识,提供了更为完善的解释生物进化的框架。

现代进化理论包括基因频率变化、遗传漂变、基因流、突变等概念,并通过数学模型和实验验证,深化人们对生物进化的认识。

总结:生物的进化和物种起源是生物学领域的重要研究内容。

进化是指物种通过遗传变异和自然选择不断适应环境的过程。

物种起源的理论主要有自然选择和遗传学理论。

《生物的进化》教案14篇《生物的进化》教案篇1一、教材分析:《共同进化与生物多样性的形成》是普通高中课程标准实验教科书《生物必修ⅱ——遗传与进化》(人教版)第七章现代生物进化理论,第二节现代生物进化理论的主要内容的第三部分知识。

本节主要包括共同进化、生物多样性的形成和生物进化理论在发展等知识点。

二、教学目标1、知识目标:1、说明共同进化的概念2、说明生物多样性产生的原因2、能力目标:通过动画、图片观察和文字阅读,发展学生分析资料、交流信息的能力。

3、情感态度与价值观目标:通过教学活动,学生形成“生物是进化来的”“生物的进化与环境密切相关”的思想观点,树立辨证唯物主义的认识观。

三、教学重点难点共同进化概念的理解和生物多样性形成的原因四、学情分析学生对于本节内容了解很少,需要教师准备大量的素材,来让学生了解生物多样性形成的原因。

五、教学方法1、学案导学2、探究法、讨论法、讲授法六、课前准备1.学生的学习准备:预习共同进化与生物多样性的形成了解生物多样性形成的原因2.教师的教学准备:多媒体课件制作,课前预习学案,课内探究学案,课后延伸拓展学案。

七、课时安排:1课时八、教学过程(一)预习检查、总结疑惑检查落实了学生的预习情况并了解了学生的疑惑,使教学具有了针对性。

(二)情景导入、展示目标。

教师活动:观看bbc演化之旅、未来狂想曲片段,设问:地球上是如何产生如此丰富多彩的生物类型的?学生活动学生根据生活经验进行大胆猜想设计意图:从学生已有的生活经验出发,创设情境(三)合作探究、精讲点拨。

教学内容教师活动学生活动设计意图一、共同进化1、生物之间的共同进化2、生物与无机环境之间的共同进化二、生物多样性的形成三、生物进化理论在发展分析事例一:动物学家对生活在非洲大草原奥兰治河两岸的羚羊进行研究时发现,东岸的羚羊群的奔跑速度比西岸的羚羊每分钟竟快13米。

为何差距如此之大?经过观察和科学实验,动物学家终于明白,东岸的’羚羊之所以强健,是因为它们附近有一个狼群,生存时时处于危险之中。

生物进化例子生物进化是指生物在长期的演化过程中,逐渐适应环境,进化出更加适合生存的特征和形态。

生物进化是一个复杂的过程,涉及到遗传变异、自然选择、基因流等多种因素。

下面列举了10个生物进化的例子。

1. 鸟类的翅膀:鸟类的翅膀是一种非常适应飞行的结构,它们可以在空中飞行,逃避天敌和寻找食物。

鸟类的翅膀是由前肢演化而来的,经过长期的进化,逐渐形成了适应飞行的特征。

2. 鱼类的鳞片:鱼类的鳞片是一种保护性结构,可以保护鱼类的身体免受捕食者的攻击。

鱼类的鳞片是由皮肤演化而来的,经过长期的进化,逐渐形成了适应水生环境的特征。

3. 猫科动物的爪子:猫科动物的爪子是一种非常适应捕猎的结构,可以帮助它们抓住猎物。

猫科动物的爪子是由趾骨演化而来的,经过长期的进化,逐渐形成了适应捕猎的特征。

4. 蜜蜂的蜂巢:蜜蜂的蜂巢是一种非常适应生存的结构,可以保护蜜蜂免受天敌的攻击。

蜜蜂的蜂巢是由蜜蜂的唾液和蜡演化而来的,经过长期的进化,逐渐形成了适应生存的特征。

5. 长颈鹿的颈部:长颈鹿的颈部是一种非常适应生存的结构,可以帮助它们获取高处的食物。

长颈鹿的颈部是由颈椎演化而来的,经过长期的进化,逐渐形成了适应生存的特征。

6. 象的鼻子:象的鼻子是一种非常适应生存的结构,可以帮助它们获取食物和水源。

象的鼻子是由鼻孔演化而来的,经过长期的进化,逐渐形成了适应生存的特征。

7. 蛇的毒牙:蛇的毒牙是一种非常适应捕猎的结构,可以帮助它们捕杀猎物。

蛇的毒牙是由牙齿演化而来的,经过长期的进化,逐渐形成了适应捕猎的特征。

8. 猴子的手:猴子的手是一种非常适应生存的结构,可以帮助它们获取食物和逃避天敌。

猴子的手是由手指演化而来的,经过长期的进化,逐渐形成了适应生存的特征。

9. 蝴蝶的翅膀:蝴蝶的翅膀是一种非常适应飞行的结构,可以帮助它们逃避天敌和寻找食物。

蝴蝶的翅膀是由前翅演化而来的,经过长期的进化,逐渐形成了适应飞行的特征。

10. 熊的爪子:熊的爪子是一种非常适应生存的结构,可以帮助它们获取食物和逃避天敌。

(完整版)常见生物进化对称性和周期性常见生物进化对称性和周期性引言生物进化是指生物种群中基因型和表型的改变。

在进化过程中,我们可以观察到许多对称性和周期性的特征。

本文将讨论一些常见的生物进化特征,包括对称性和周期性的情况。

对称性进化在生物界中,许多物种表现出对称性进化的特征。

对称性进化是指生物个体或物种在形态和结构上具有某种对称性的趋势。

以下是一些常见的对称性进化特征:1. 双侧对称性(左右对称):大多数动物和一些植物体现出双侧对称性进化。

这种对称性使得生物体能够更有效地协调运动和感觉,提高其适应环境的能力。

2. 放射对称性:在一些动物中,特别是无脊椎动物如水母和海星,我们可以观察到放射对称性。

这意味着它们的身体结构以中心为轴向外辐射排列。

3. 螺旋对称性:螺旋对称性在许多生物中都很常见,尤其是贝类物种。

这种对称性使得生物能够更好地适应旋转或转向的环境。

周期性进化周期性进化是指生物体在进化过程中表现出某种周期性的特征。

这些特征可能涉及生物体的行为、生活史或其他相关方面。

以下是一些常见的周期性进化特征:1. 季节性变化:许多生物体在季节交替时表现出周期性的变化。

例如,动物的繁殖季节与环境条件、食物供应等因素相关。

2. 时钟机制:一些生物体具有内部的生物钟机制,使它们能够根据时间的变化来调整行为和生理过程。

这种周期性进化特征使得生物体在适应不同的环境条件时更具竞争力。

3. 群体行为周期性:某些群体行为,如迁徙、集群活动等,也表现出周期性进化特征。

生物个体通过合作和协调活动来提高整个群体的适应性和生存能力。

结论生物进化中的对称性和周期性是生物体适应环境和发展的结果。

对称性进化使得生物能够更有效地运动和感知环境,而周期性进化使生物能够根据时间和环境的变化做出调整。

我们可以通过研究这些进化特征来更好地理解和解释生物适应性的过程。

生物的进化过程生物的进化是一个迭代的改变过程,通过适应环境和自然选择来适应不断变化的生态系统。

在过去的数十亿年里,生物世界经历了许多重要的进化事件,从最早的单细胞生物到如今的多样化的生物界。

本文将探讨生物的进化过程,并说明其中的关键因素和机制。

1. 进化的起源生命最早的起源可以追溯到地球大约40多亿年前。

有证据表明,最早的生物是单细胞有机体,它们在海洋环境中形成,并利用化学反应为生存提供能量。

这些单细胞生物逐渐发展为原核生物,出现了细胞核和其他细胞器,为后续生物起源奠定了基础。

2. 自然选择的作用自然选择是生物进化的主要驱动力之一。

它是指适应性更好的个体在竞争中获得更多资源和繁殖机会的机制。

具有有利基因和特征的个体更有可能生存下来并传递给下一代。

这种选择性适应导致了物种逐渐演化和改变。

3. 物种的分化和多样性进化的结果之一是物种的分化和多样性。

物种是指生物种群在进化中形成的繁殖群体,具有一定的遗传特征。

通过长时间的进化和自然选择,生物世界中出现了许多不同的物种。

这些物种在形态、生理和行为上有着明显的差异,适应各种不同的生态环境。

4. 适应性进化适应性进化是生物进化的重要方面。

生物通过适应环境来提高生存和繁殖的机会。

这种适应性可以是形态上的改变,例如鸟类的喙形状适应不同的食物来源;也可以是行为上的适应,例如昼行性和夜行性的动物的活动时间表。

5. 遗传变异和基因突变遗传变异是生物进化的基础。

基因突变是指在DNA序列中发生的突然改变,可能导致新的遗传变异。

这些变异在后续的遗传过程中可能会被选择并传递给后代。

这种变异和选择的相互作用推动了生物的进化过程。

6. 大规模灭绝事件在生物进化的历史中,也发生了一些重大的灭绝事件,如白垩纪末期的恐龙灭绝事件。

这些灭绝事件导致了大量物种的消失,为新的物种演化提供了机会。

这些事件对生物界的进化和分化产生了深远的影响。

总结起来,生物的进化是一个持续不断的过程,通过自然选择和适应环境来提高生存和繁殖的机会。

进化生物学总结进化生物学是一门研究生物进化过程和机制的学科,它试图解释生命在地球上如何从简单到复杂、从单一到多样的发展历程。

这门学科对于我们理解生命的本质、物种的起源和多样性,以及人类自身的起源和发展都具有极其重要的意义。

进化的基础是遗传变异。

遗传物质的改变是生物进化的原材料。

基因突变、基因重组和染色体变异等方式都能够导致遗传物质的变化。

基因突变是指基因在复制过程中发生的碱基对的替换、增添或缺失,它是产生新基因的主要途径。

基因重组则发生在有性生殖过程中,通过亲本基因的重新组合产生新的基因型。

染色体变异包括染色体结构变异和数目变异,这也会带来遗传信息的改变。

自然选择是进化的主要驱动力。

在一个特定的环境中,具有更适应环境特征的个体更有可能生存下来并繁殖后代,将其有利的基因传递下去;而那些不适应环境的个体则更容易死亡,其基因在种群中的比例逐渐减少。

例如,在一个寒冷的环境中,毛发更浓密、保暖性能更好的动物可能更容易生存和繁衍,经过长期的自然选择,这个种群中具有浓密毛发特征的个体比例就会增加。

除了自然选择,还有其他一些因素也会影响生物的进化。

比如,遗传漂变。

在小种群中,由于偶然的因素,某些基因可能会突然增加或减少其频率,从而影响种群的基因库。

基因流则是指不同种群之间的基因交流,如果两个种群之间能够自由交配,那么它们之间的基因差异就会逐渐减小。

物种形成是进化的重要结果。

物种形成的方式主要有地理隔离和生殖隔离。

地理隔离是指由于地理障碍,如山脉、河流、海洋等,使得一个物种的不同种群无法进行基因交流。

长期的地理隔离会导致不同种群在遗传、形态和生理等方面产生差异。

当这些差异积累到一定程度,即使地理障碍消除,两个种群之间也不能交配或交配后不能产生可育后代,这就形成了生殖隔离,标志着新物种的产生。

进化的模式多种多样。

渐变式进化是一种常见的模式,生物的特征逐渐发生改变。

例如,马的进化就是一个典型的渐变式进化的例子,从始祖马到现代马,体型逐渐增大,四肢变长,牙齿也发生了相应的变化。

生物的演化进化的规律与机制生物的演化进化是指物种从起源到现在,经过了长期的演化发展,逐渐适应环境并产生了新的形态、结构和功能的过程。

在生物学领域,人们通过观察、研究和实验证据,总结出了一系列的演化进化规律和机制。

一、演化进化的基本规律1. 演化是一个渐变过程:生物的演化是一个渐进的过程,通过多代的遗传变异和选择,物种逐渐适应环境的变化。

这种渐进的变化可以通过观察化石记录和现代物种的比较得出。

2. 演化是有方向性的:演化进化呈现出一定的方向性,即朝着适应性增强的方向演化。

这是由于自然选择的作用,有利于生物存活和繁衍的特征会在群体中逐渐积累。

3. 演化是多样性的:演化过程中,生物会产生各种各样的多样性形态和功能,使得物种之间在适应环境上存在差异。

这种多样性是适应不同环境的结果。

二、演化进化的机制1. 遗传变异:遗传变异是演化进化的基础,它包括基因突变、基因重组和基因流动等,这些变异会导致个体间的差异,并在不同的环境中产生适应性。

2. 自然选择:自然选择是演化进化的主要驱动力。

在自然界中,有限的资源和环境压力会导致个体之间的竞争,适应环境的个体更有可能生存和繁衍后代。

这样,适应性强的特征会在群体中逐渐积累。

3. 随机漂变:随机漂变指的是由于随机事件,如突然的环境变化或者种群迁移等,导致基因频率发生变化。

这种漂变在小种群中更容易发生,会增加个体间的差异。

4. 基因漂移:基因漂移指的是在小种群中,由于机会事件(如灾害、迁移等)导致了个体的随机损失或增加,从而引起基因频率的随机变化。

这种漂移会削弱群体间的遗传联系,并有可能导致物种分化。

5. 基因拟定律:基因拟定律是遗传学家孟德尔提出的基因遗传规律,它解释了物种遗传信息的传递机制。

这些规律包括基因的隐性和显性、基因的分离和重新组合等。

三、进化的证据1. 化石记录:化石是物种演化的重要证据,通过对化石的分析可以了解到早期物种的形态、结构等特征,从而推测物种的起源和演化路径。

生物进化类型

生物进化类型主要有以下四种:

1.复化式进化:这主要涉及到多倍体的形成,即染色体数目的增加。

2.分化式进化:这种进化方式主要体现在种群中出现了新的、有别于亲代的变异,然后这些变异在种群中扩散开来。

3.特化式进化:特化式进化是指生物在形态、生理或行为等方面向着某一特定方向发展的进化方式。

4.简化式进化:这主要与退化、反分化有关,某些功能减弱或丧失,例如蜜蜂中的工蜂。

除了上述的进化类型外,还有一点值得注意,生物的进化都是由其自身信息系统主导的。

这个信息系统包括DNA、大脑-神经系统和社会信息系统等。

演化有很多种形态,比如个体演化、种类演化、种内演化以及自我进化等。

生物进化知识点生物进化是生物学的一个重要分支,研究的是生物种群随着时间的推移而发生的遗传和形态上的变化。

通过进化,生物种群逐渐适应环境的变化,进而产生新的物种。

本文将介绍生物进化的基本概念、进化的驱动因素和证据,以及进化对生物多样性的影响。

一、基本概念1.1 进化进化是指物种随着时间的推移逐渐发生的遗传和形态上的变化。

这些变化通常是由基因突变和自然选择等因素引起的。

进化使得物种能够适应环境的变化,并且产生新的物种。

1.2 物种物种是指具有相同特征、可以进行交配繁殖并且能够繁衍后代的个体群体。

物种是生物进化的基本单位,也是生物多样性的基石。

二、进化的驱动因素2.1 突变突变是指DNA序列发生改变的过程。

突变是进化的基础,它给物种提供了遗传变异的可能。

在突变中,一些突变可能对物种的适应性有利,从而获得更强的生存能力。

2.2 自然选择自然选择是通过适应力和生存力对具有不同遗传特征的个体进行筛选的过程。

对于那些具有有利遗传特征的个体而言,它们具有更高的生存和繁殖能力,从而能够将这些有利特征传递给后代。

2.3 遗传漂变遗传漂变是指在随机过程中,个体群体的遗传性状发生不可预测的变化,从而导致群体的遗传构成发生变化。

遗传漂变通常在小种群中更为常见,并具有一定的随机性。

三、进化的证据3.1 化石记录化石记录是研究生物进化的重要证据之一。

通过化石记录,科学家们可以了解到生物物种的起源、发展和灭绝情况。

化石记录可以帮助我们重建进化的历史。

3.2 同源性同源性是指不同物种之间存在相似的基因、结构或器官,这是由于它们具有共同祖先的证据。

通过比较不同物种的遗传信息和形态结构,可以揭示它们之间的进化关系。

3.3 分子证据分子证据是研究物种进化的重要方法之一。

通过比较不同物种之间的DNA序列、蛋白质结构等分子信息,可以揭示它们之间的亲缘关系和进化程度。

四、进化对生物多样性的影响4.1 物种形成进化导致物种的形成。

当一个生物种群在长时间里遭受到环境的不断挑战和压力时,可能会发展出不同的适应性特征,最终形成新的物种。

生物进化的定义

朋友!你有没有想过,我们生活的这个世界就像一个超级大舞台,而生物们就是舞台上的演员,它们一直在不断变化,这就是生物进化啦。

你看那孙悟空,有七十二变,生物进化就有点像这样神奇的变身术呢。

生物进化啊,简单来说,就是生物随着时间的推移,一点点发生改变,慢慢变得和以前不一样。

这就好比一个小孩子,从咿呀学语、蹒跚学步,慢慢长大成一个有知识、有技能的大人。

从很久很久以前开始,地球上的生物就踏上了进化之旅。

最初的生物可能就像小小的、简单的积木块,经过漫长岁月的“拼接”和“改造”,变成了如今各种各样复杂又奇妙的模样。

比如说鸟儿,以前可能只是一些在地上跑的小生物,后来为了吃到树上的果子或者躲避地面的危险,慢慢长出了翅膀,学会了飞翔,就像一个原本只能走路的人,突然学会了开飞机,一下子到达了更高的地方。

再看看长颈鹿,它们为什么有那么长的脖子呢?这就像一场食物争夺赛。

在草原上,矮处的树叶被吃光了,那些脖子稍微长一点的长颈鹿就能吃到高处的树叶,于是它们生存了下来,还把长脖子的基因

传给了下一代。

这就好比在学校里考试,成绩好的同学能得到奖励,成绩不好的可能就被淘汰,生物界也是这么残酷又有趣。

生物进化还像是一场没有终点的马拉松。

不同的生物在这条跑道上你追我赶,不断改变自己的“跑法”和“装备”。

有的生物为了在寒冷的地方生存,长出了厚厚的皮毛,就像我们冬天穿上了羽绒服;有的生物为了在黑暗中找到食物,眼睛变得特别大,像两个明亮的大灯泡。

生物进化的五个阶段生物进化是指物种在漫长的时间里,通过遗传变异和选择适应环境的过程逐渐改变和发展的过程。

在进化的过程中,生物经历了五个主要的阶段,分别是原始生物的形成、单细胞生物的出现、多细胞生物的演化、脊椎动物的进化和哺乳动物的兴盛。

第一阶段:原始生物的形成原始生物是生命进化的起点,也是最早出现的生物。

它们是由无机物质在地球上形成的,没有细胞核和细胞器,主要由核酸和蛋白质组成。

原始生物的形成标志着生命的诞生,为后续的进化奠定了基础。

第二阶段:单细胞生物的出现随着原始生物的演化,一些生物逐渐发展出了细胞核和细胞器,形成了单细胞生物。

单细胞生物具有简单的细胞结构,能够进行基本的代谢和增殖。

它们可以通过分裂繁殖,适应不同的环境条件,为生命的多样性提供了基础。

第三阶段:多细胞生物的演化多细胞生物是由单细胞生物进化而来的,它们由许多细胞组成,具有不同的功能和结构。

多细胞生物的出现使得生物体内各个细胞可以分工合作,提高了生物体的适应能力和生存竞争力。

多细胞生物的演化推动了生物的多样性和复杂性的进一步发展。

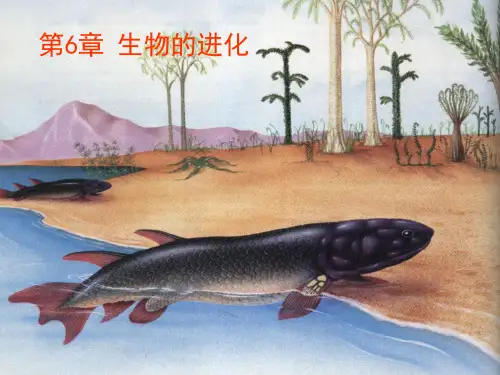

第四阶段:脊椎动物的进化脊椎动物是一类具有脊柱的动物,包括鱼类、两栖类、爬行类、鸟类和哺乳类等。

脊椎动物的出现标志着生物进化的一个重要里程碑。

它们具有高度复杂的神经系统和器官系统,能够更好地适应不同的生活环境。

脊椎动物的进化推动了生物体结构和功能的进一步发展。

第五阶段:哺乳动物的兴盛哺乳动物是地球上最高级的动物类群之一,也是生物进化的最后阶段。

哺乳动物具有温血、胎生和哺乳的特征,拥有复杂的社会行为和高度发达的智力。

它们在进化的过程中形成了多样的形态和生活方式,包括陆生、海洋和飞行等。

哺乳动物的兴盛标志着生物进化的巅峰,展示了生物多样性的极致。

生物进化经历了原始生物的形成、单细胞生物的出现、多细胞生物的演化、脊椎动物的进化和哺乳动物的兴盛这五个主要阶段。

每个阶段都是生物进化历程中的重要里程碑,推动了生物体结构和功能的不断发展。

生物的进化趋势进化是生物学中一个重要的概念,它描述了生物在漫长的时间尺度上逐渐发生变化的过程。

在进化的过程中,生物会发展出适应环境的特征和功能,以增加自身的生存能力。

而这个过程中,生物的进化趋势也是一个备受关注的话题。

本文将探讨生物的进化趋势及其影响因素。

1. 生物的进化趋势生物的进化趋势是指在自然选择和环境适应的作用下,物种在长时间内累积的适应性特征的变化方向。

进化趋势可以涉及生物形态、生理、行为等多个方面,以下列举一些常见的进化趋势:1.1 复杂性增加:生物的进化通常会伴随着复杂性的增加。

复杂性指的是生物体内各个组织、器官、系统之间的互动复杂度。

进化的过程中,生物为了适应复杂多变的环境,往往需要发展出更加复杂且高效的结构和功能。

例如,从最早的原核生物到后来的真核生物,生物的细胞结构经历了由单细胞到多细胞的演化过程,细胞内的各个器官和细胞器也变得更加复杂和有序。

1.2 体型大小的变化:生物的体型大小在进化过程中也会发生变化。

这一变化往往与生物的生活方式和环境的适应有关。

根据生态学的规律,较大的体型通常适应于资源相对丰富、竞争相对较小的环境,例如大型食草动物;而较小的体型则适应于资源稀缺或者竞争激烈的环境,例如小型昆虫。

1.3 智力的提升:智力是生物进化中的一个重要方面。

进化的过程中,智力的提升可以帮助生物更好地应对复杂的环境和考验。

例如,灵长类动物的智力相对较高,能够进行高级的认知和社交行为。

这种智力的发展使得灵长类动物在竞争中占有优势,更好地适应了环境。

2. 进化趋势的影响因素生物的进化趋势受多种因素的影响,以下列举一些重要的影响因素:2.1 自然选择:自然选择是进化过程中最为重要的影响因素之一。

自然选择通过对适应性特征的筛选,促使有利的变异在物种中逐渐积累。

适应环境的特征和功能具有更高的生存和繁殖成功率,因此会在后代中得到更好的延续。

2.2 环境压力:环境压力是一种外界环境对生物个体或种群施加的选择压力。

生物进化的历程与证据在我们生活的这个丰富多彩的世界里,生物的多样性令人惊叹。

从微小的细菌到庞大的鲸鱼,从娇艳的花朵到参天的大树,每一种生物都有着独特的形态和特征。

然而,你是否曾经思考过,这些生物是如何演变而来的?它们的进化历程又是怎样的?又有哪些证据能够支持生物进化的理论呢?要探讨生物进化的历程,我们首先得回到遥远的过去。

大约 38 亿年前,地球上出现了生命的最初形式——简单的单细胞生物。

这些微生物在原始的海洋中逐渐演化,经过漫长的时间,逐渐变得更加复杂。

早期的生物主要通过自然选择来适应环境。

自然选择就像是一位“挑剔的考官”,只有那些具有适应环境的特征的生物才能生存下来,并将它们的基因传递给后代。

比如,在一个充满捕食者的环境中,那些能够更快逃跑或更好隐藏自己的个体更有可能存活,从而使这些有利于生存的特征在种群中逐渐增多。

随着时间的推移,单细胞生物逐渐进化为多细胞生物。

多细胞生物的出现是生命进化中的一个重要里程碑,因为它使得生物能够发展出更加复杂的结构和功能。

不同的细胞可以分工合作,完成各种复杂的生命活动。

在生物进化的道路上,有一个重要的阶段是从无脊椎动物到脊椎动物的转变。

无脊椎动物如海绵、水母、昆虫等,它们没有脊椎骨。

而脊椎动物,如鱼类、两栖类、爬行类、鸟类和哺乳类,具有脊椎骨,这使得它们的身体结构更加稳定,能够更好地支持身体的运动和保护内部器官。

鱼类是最早出现的脊椎动物,它们生活在水中,通过鳃呼吸。

随着环境的变化,一些鱼类逐渐进化出了能够在陆地上短暂生存的能力,进而发展成为两栖类动物。

两栖类动物既能在水中生活,又能在陆地上活动,但它们的生殖过程仍然离不开水。

爬行动物则进一步摆脱了对水的依赖,它们的体表覆盖着鳞片或角质板,可以防止水分散失,并且产下具有坚硬外壳的卵,能够在陆地环境中孵化。

恐龙就是爬行动物中的代表,它们曾经在地球上称霸一时。

鸟类是从爬行动物进化而来的,它们具有羽毛、翅膀和轻盈的骨骼,能够在空中飞翔。

生物进化的大致趋势生物进化是指物种在数百万年的时间里,随着环境逐渐发生变化,适应环境并逐渐改变其形态、结构和功能的过程。

生物进化是一个长期的、持续的过程,涉及到适应性选择、突变和基因漂变等多种因素。

生物进化的大致趋势可以从以下几个方面来分析:1. 群体适应性:群体适应性是指整个物种在长期进化过程中对环境的适应能力。

物种通过适应环境的变化,提高自身的生存能力和繁殖能力。

当环境发生改变时,不适应环境的个体会逐渐被淘汰,而适应环境的个体会逐渐增多,从而整个物种逐渐适应新的环境。

例如,猫科动物的爪子演化成了爪缩起和伸展的能力,从而更好地适应了爬树和捕猎的需求。

2. 结构复杂性的增加:生物的结构是与其功能密切相关的。

在进化过程中,生物的结构会逐渐复杂化,以适应复杂多变的环境。

例如,从单细胞生物到多细胞生物,再到多细胞生物的器官和系统的形成,都是为了更好地适应环境和提高生存能力。

复杂的结构使得生物能够更有效地获取和利用资源,并更好地抵抗外部压力。

3. 神经系统和智力的发展:生物进化的另一个趋势是神经系统和智力的发展。

神经系统是生物对外界刺激做出反应的重要途径,智力则是神经系统在处理信息和解决问题时所表现出的能力。

随着物种进化的过程,生物的神经系统和智力逐渐发展和进化,以更好地适应环境需求。

例如,人类作为高级动物,具有高度发达的大脑和复杂的神经网络,使得我们能够思考、学习和创造。

4. 繁殖策略的变化:生物的进化还涉及到繁殖策略的变化。

不同物种在繁殖方面采取不同的策略,适应不同的环境和生存需求。

常见的繁殖策略包括r-选择和K-选择。

r-选择是指物种追求数量上的增长,适应快速变化的环境,这些物种主要以繁殖数目大和繁殖速度快著称。

而K-选择则是指物种对繁殖数目进行控制,适应相对稳定和资源有限的环境。

进化中,物种可能会在r-选择和K-选择之间转变,以适应不同的环境要求。

综上所述,生物进化的大致趋势是由物种对环境变化的适应性选择所驱动的。