大气环境容量约束下的中国煤炭总量控制

- 格式:pdf

- 大小:3.71 MB

- 文档页数:30

五.环境容量与污染物总量控制主要内容

⼤纲的要求:熟悉环境容量与污染物总量控制的主要内容;

1.概念:污染物总量控制:是指在⼀定区域环境范围内,为了达到预期的环境⽬标,对排⼊区域内的污染物实⾏总量控制,以维持区域的可持续发展。

2.⼤⽓环境容量与污染物总量控制的主要内容:

⑴选择总量控制指标因⼦:烟尘、粉尘、SO2。

⑵对开发区进⾏⼤⽓环境功能区划,确定各功能区环境空⽓质量⽬标。

⑶根据环境质量现状,分析不同功能区环境质量达标情况。

⑷结合当地地形和⽓象条件,选择适当⽅法,确定开发区⼤⽓环境容量(即满⾜环境质量⽬标的前提下污染物的允许排放总量)。

⑸结合开发区规划分析和污染控制措施,提出区域环境容量利⽤⽅案和近期(按五年计划)污染物排放总量控制指标。

3.⽔环境容量与废⽔排放总量控制的主要内容:

⑴选择总量控制指标因⼦:化学需氧量(COD)、氨氮、TN(⽔温T条件下的⾮离⼦氨)、TP(⽔温T条件下的总磷)等因⼦以及受纳⽔体最为敏感的特征因⼦。

⑵分析基于环境容量约束的允许排放总量和基于技术经济条件约束的允许排放总量。

⑶对于拟接纳开发区污⽔的⽔体,如常年径流的河流、湖泊、近海⽔域,应根据环境功能区划所规定的⽔质标准要求,选⽤适当的⽔质模型分析确定⽔环境容量(或最⼩初始稀释度);对季节性河流,原则上不要求确定⽔环境容量。

关于大气污染物总量控制的方法探讨作者:赵超王慧梅来源:《科技与企业》2015年第10期【摘要】这两年来大范围的、长期性的雾霾天气引起了全民的关注,每天人们都会看一下今天的PM2.5值是多少?空气质量如何?显然大气污染的问题已经成为了我国当前的首要民生问题。

大气污染物总量控制是从总体上来控制大气污染的一种方法,是改善区域大气环境的有效途径,而如何更优化的评价环境容量是大气污染物总量控制的关键。

【关键词】大气环境容量;污染物总量控制;空气质量;方法探讨1、大气污染物总量控制概述大气污染物总量控制是通过控制给定区域污染源排放总量,并优化分配到源,来确保控制区环境空气质量满足相应的环境目标值。

如何对环境容量进行优化配置,将允许排放总量进行合理的分配是总量控制的关键。

2、大气环境容量概述大气环境容量是指在一个特定区域内、一定的气象条件、一定的自然边界条件及一定的排放源结构条件下,在满足该区域大气环境质量目标前提下,所允许的区域大气污染物的最大排放量。

大气环境容量的两个重要特征为动态性和资源性。

动态性体现在大气环境容量与环境空气质量状况、气象条件、季节、能源结构、污染源布局及污染物排放方式等因素密切相关。

同时大气环境容量是一种重要的环境资源,需要合理开发利用和保护,可以通过优化配置、有偿使用等方式为经济建设服务。

3、大气污染物总量控制分配方法介绍日本对SO2排放采用K值控制,将排放量控制和浓度控制相结合。

美国国会于1990年通过了《清洁空气法》修正案,旨在到2010年SO2的排放比1980年的排放水平削减1000万吨,其“酸雨计划”明确规定:在电力行业实施SO2排放总量控制和排污权交易政策。

美国选用借助市场的总量控制思想,由早期的“泡泡”政策发展为“多泡”政策,再进一步建立“排污交易”系统,以经济手段来推行总量控制措施。

通过多年的总量控制实践,我国已建立了一些污染物允许排放量的分配方法,如较早的A—P值法、多源模型法结合线性规划、遗传算法等经济数学方法的污染物总量分配方法。

我国能源与环境发展现状与对策3.1能源需求总量持续增大“十一五”期间,我国能源消费年均增加1.68亿吨标准煤,按照这个速度,到“十二五”末,我国一次能源消费总量将超过40亿吨标准煤,这样的消费模式肯定是难以为继的。

我国一次能源生产总量从“十五”末的21.6亿吨标准煤,上升到2010年的29.6亿吨标准煤,年均增长6.5%。

一次能源消费总量从23.6亿吨标准煤上升到32亿吨标准煤,年均增长6.3%。

其中,我国能源消费第一大品种煤炭2010年的产量为32亿吨(实物量),是2005年的1.5倍,占世界煤炭产量的45%,产量居世界第一。

第二大品种原油2010年的产量稳定在1.9亿吨左右,而消费量突破4亿吨,原油对外依存度超过55%。

2000~2020国家规划G D P增加4倍,能源消耗增加1倍,能源系数为0.5,而近几年的能源系数均超过1,从发展趋势看我国工业已进入重化阶段。

因此在“十二五”期间,我国石油和化工行业要把合理控制能源消费总量作为转变发展方式的重要着力点。

按照我国确定的“十二五”能源总量控制目标:一次能源年消费总量控制在40亿吨标准煤。

其中,煤炭年消费总量控制在40亿吨左右,净进口2亿吨;石油年消费总量控制在5亿吨左右,净进口3亿吨。

因此,“十二五”期间,国内能源、资源对石油和化工行业的发展制约将会表现得越来越突出,合理控制能源消费总量是转变发展方式的关键。

3.2能源结构问题突出我国能源主要以煤炭为主,可以预见未来十几年甚至2050年,煤炭仍是我国主力能源,虽然煤炭在能源结构中的比例有所下降(75%~60%),但其总量仍会增加。

2009年,中国国内煤炭产量上升了9.2%,达到15.5亿吨油当量,然而也首次成为仅次于日本的第二大煤炭进口国,煤炭进口量激增了211%。

煤炭能源具有诸多问题:首先,环境污染严重,煤炭直接燃烧产生了70%~80%的SO2、N O、H g、C O2、颗粒物,对空气质量和地表生态地下水破坏大,在生产和使用过程中存在回收率低、浪费严重、安全事故多发等问题。

环境影响评价试题及答案一、名词解释1、环境影响:是指人类活动导致的环境变化以及由此引起的对人类社会的效应。

2、环境影响评价:是指对拟议中的建立工程、区域开发方案和国家政策实施后可能对环境产生的影响进展系统性的识别、预测和评估。

3、筛选:是指确定一项拟议活动是否需要进展全面的环境影响评价的过程。

4、环境预测:在对环境质量的过去、现在调查的根底上,运用现代的科学技术手段和方法,推测社会经济活动对环境的影响及环境质量变化的情况。

5、环境影响评价制度:是指把环境评价工作以法律、法规或行政规章的形式确定下来从而必须遵守的制度。

6、环境影响评价程序:是指按一定的顺序或步骤指导完成环境影响评价工作的过程。

7、环境影响识别:就是要找出所受影响〔特别是不利影响〕的环境因素,以使环境影响预测减少盲目性,环境影响综合分析增加可靠性,污染防治对策具有针对性。

8、等标污染负荷:把i污染物的排放量稀释到其相应排放标准时所需要的介质量:计算式pi =mi/ci9、土壤环境背景值:是指一定区域、一定时期未受污染破坏的土壤中化学元素的含量。

10、土壤环境容量:一般是指土壤受纳污染物而不产生明显的不良生态效应的最大数量。

11、环境噪声:是指在工业生产、建筑施工、交通运输和社会生活中所产生的、干扰周围生活、环境的声音。

12、等效连续A声级:即考虑了某一段时间内的噪声随时间变化的特性,用能量平均的方法并以一个A声级值去表示该段时间内噪声的大小。

13、区域环境影响评价:是在一定的区域内以可持续开展的观点,从整体上综合考虑区域内拟开展的各种社会经济活动对环境产生的影响。

14、污染物总量控制:是指在某一区域范围内,为了到达预定的环境目标,通过一定的方式,核定主要污染物的环境最大允许负荷〔近似于环境容量〕,并以此进展合理的分配,最终确定区域范围内各污染源允许的污染物排放量。

15、环境承载力:是在某一时期、某种状态或条件下,某地区的环境所能承受人类活动作用的域值。

我国的能源发展战略与政策思考——浅谈新能源的开发与利用作者:XXXXXXX[摘要]我国是一个能源生产和能源消费大国。

我国目前能源消费构成中煤炭比例过高,占能源消费总量的67%。

由于我国石油资源有限,要降低煤炭消费比例,只有通过增加天然气、水电、核电、可再生能源和新能源的使用量来实现。

新能源是指能可持续使用或可显著提高能源效率的能源,资源丰富,分布广泛,既不存在资源枯竭问题,又不会对环境构成严重威胁。

因此,人类越来越重视新能源的开发和利用。

我国现在正在开发利用的新能源主要有:风能,太阳能,生物质能,地热能,氢能等。

但,目前的开发利用量与其资源量相比还只是冰山一角。

因此通过大力发展新能源,替代煤炭,弥补石油、天然气的资源短缺,是我国长期能源发展战略和近期能源结构调整的重要选择。

[关键字]能源消费,新能源一、我国能源发展的现状我国目前能源消费构成中煤炭比例过高,占能源消费总量的67%,降低煤炭消费比例是调整能源结构的重要任务。

由于我国石油资源有限,要降低煤炭消费比例,只有通过增加天然气、水电、核电、可再生能源和新能源的使用量来实现。

根据我国矿产资源保证度的评价,我国石油和天然气资源远不能满足需求,除了煤炭,将来可以依赖的能源资源主要是可再生能源和新能源。

2002年我国一次能源消费量为14.8亿tce,居世界第2位。

能源消费基本走出了1997-1999年的负增长和2000年和2001年的低速增长时期,出现高速增长,超过能源消费量的历史高峰值(1996年的13.89亿tce)。

2002年我国能源消费量在世界能源消费总量中所占比重达10.6%,较2001年的9.1%上升了1.5个百分点。

表1、我国能源消费量在世界总量中所占比重从表1可知,我国是煤炭为主要能源的国家。

可是,地球所含能源的总量是不变的,如果我们在无限制的向地球索取能源的话,地球的能源总有一天会枯竭。

所以说,我们应从战略高度认真考虑发展新型能源,改善我国能源结构,实现能源的可持续发展。

国家能源局环境保护部工业和信息化部关于促进煤炭安全绿色开发和清洁高效利用的意见国能煤炭〔2014〕571号各省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团发展改革委(能源局)、环保厅、工信厅(经信委、经委)、煤炭行业管理部门,煤炭工业协会,神华集团公司、中煤集团公司:为贯彻中央财经领导小组第六次会议和国家能源委员会第一次会议精神,落实“节约、清洁、安全”的能源战略方针,促进能源生产和消费革命,进一步提升煤炭开发利用水平,提出以下意见:一、重要意义煤炭是重要的基础能源和工业原料,为保障我国经济社会快速健康发展作出了重要贡献。

今后一个时期,煤炭仍将是我国的主体能源。

近年来,我国煤炭产业取得了长足发展,为国民经济和社会发展提供了可靠能源保障,但自身存在的开发布局不合理、增长方式粗放、安全保障能力不足、效率低、污染严重等突出问题仍未得到根本性解决。

党的十八大对能源产业发展提出了更高要求,中央财经领导小组第六次会议和国家能源委员会第一次会议明确了煤炭开发利用的发展方向。

推进煤炭安全绿色开发和清洁高效利用,是煤炭工业可持续发展的必由之路,是改善民生和建设生态文明的必然要求。

二、指导思想和发展目标(一)指导思想。

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,深入贯彻党的十八大和十八届二中、三中、四中全会精神,按照统筹规划、科学布局,集约开发、绿色开采,高效转化、清洁利用的发展方针,坚持政府引导、企业为主、市场推进、科技支撑、法律规范、公众参与的原则,积极推进煤炭发展方式转变,提高煤炭资源综合开发利用水平,实现煤炭工业安全、绿色、集约、高效发展。

(二)发展目标。

到2020年,煤炭工业生产力水平大幅提升,资源适度合理开发,全国煤矿采煤机械化程度达到85%以上,掘进机械化程度达到62%以上;煤矿区安全生产形势根本好转,煤炭百万吨死亡率下降到0.15以下;资源开发利用率大幅提高,资源循环利用体系进一步完善,生态环境显著改善,绿色矿山建设取得积极成效,资源节约型和环境友好型生态文明矿区建设取得重大进展;煤炭清洁高效利用水平显著提高,燃煤发电技术和单位供电煤耗达到世界先进水平,电煤占煤炭消费比重提高到60%以上;燃煤工业锅炉平均运行效率在2013年基础上提高7个百分点,煤炭转化能源效率在2013年基础上提高2个百分点以上,低阶煤炭资源的开发和综合利用研究取得积极进展,新型煤化工产业实现高效、环保、低耗发展;实现资源利用率高、安全有保障、经济效益好、环境污染少和可持续的发展目标。

国家发展改革委、国家能源局关于建立煤炭产能储备制度的实施意见文章属性•【制定机关】国家发展和改革委员会,国家能源局•【公布日期】2024.04.02•【文号】发改能源规〔2024〕413号•【施行日期】2024.04.02•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】煤炭及煤炭工业正文国家发展改革委国家能源局关于建立煤炭产能储备制度的实施意见发改能源规〔2024〕413号各产煤省(区)及新疆生产建设兵团发展改革委、能源局、煤炭行业管理部门,有关中央企业:为深入贯彻党的二十大和二十届二中全会精神,认真践行能源安全新战略,落实党中央、国务院关于促进初级产品供给保障和价格稳定的决策部署,深化煤炭供给侧结构性改革,创新产能管理机制,完善产能储备政策,推动煤炭产能保持合理裕度和足够弹性,增强供给保障能力,更好发挥煤炭在能源供应中的兜底保障作用,制定以下实施意见。

一、总体要求充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,更好发挥政府作用,主动适应煤炭供需形势变化,形成稳定的产能储备支持政策预期,积极引导具备条件的企业建设煤炭储备产能。

以大型现代化露天煤矿和安全保障程度高的井工煤矿为实施重点,在新建和在建煤矿项目中优选一批产能储备煤矿,积极稳妥组织实施。

保持煤炭产能合理充裕,增强煤炭供给弹性和灵活度,有效应对煤炭供应中的周期性和季节性波动等情形。

大力提升绿色生产素质,促进产能储备与生态环境保护相协调,提高安全保障投入,在储备产能日常维护和释放过程中确保安全可靠。

到2027年,初步建立煤炭产能储备制度,有序核准建设一批产能储备煤矿项目,形成一定规模的可调度产能储备。

到2030年,产能储备制度更加健全,产能管理体系更加完善,力争形成3亿吨/年左右的可调度产能储备,全国煤炭供应保障能力显著增强,供给弹性和韧性持续提升。

二、产能储备煤矿建设工作规则产能储备煤矿的设计产能由常规产能和储备产能两部分组成。

常规产能是指非应急状态下煤矿正常生产的产能,由企业根据市场情况自主组织生产,不纳入国家统一调度范围。

生 态 与 环 境 工 程中国新技术新产品- 183 -1 污染物排放总量控制制度的由来1970年代,美国、日本等发达国家就已开始进行污染物排放总量控制。

我国在“七五”期间开始进行水污染物排放总量控制的系统研究,部分城市结合排污许可证制度对一些排污单位进行了排污总量的控制。

1996年在全国实施污染物排放总量控制。

2 污染物排放总量控制的主要内容污染物排放总量控制是指在一定时间、一定空间条件下,对污染物排放总量的限制,其总量控制目标可以按环境容量确定,也可以将某一时段排放量作为控制基数,确定控制值。

污染物排放总量控制的核心内容是确定某一范围,如一个城市、一个流域、一个功能区、一个行业的污染物允许排放总量和各排污单位污染物的允许排放总量。

为制定和实现总量控制目标,需要进行总量控制因子的确定、总量控制基数的核定、总量控制目标的规划分配、总量的考核管理、总量控制方案的制定等工作。

1996年,国家根据全国的实际情况,提出了三大类十二项污染物作为“九五”期间污染物总量控制因子,即废水污染因子:化学需氧量、石油类、氰化物、铅、镉、砷、汞六价铬;废气污染因子:二氧化硫、烟尘、工业粉尘;固体废物:工业固体废物。

“十一五”国家提出主要污染控制因子,即废水污染因子:化学需氧量;废气污染因子:二氧化硫。

“十二五”主要污染控制因子,即废水污染因子:化学需氧量、氨氮;废气污染因子:二氧化硫、氮氧化物。

3 总量控制的基本方法按照总量控制目标的判定方法,总量控制主要分为三种方法。

(1)容量总量控制。

按照受污染环境的保护目标和容量确定环境总量控制目标,并根据该目标规划分配污染源主要污染物总量控制目标。

环境容量:在污染物浓度不超过环境标准或者基准的前提下,某地区所能允许的最大排放量。

环境容量是一个变量,因地域的不同,时期的不同,环境要素不同以及环境质量要求的不同而不同。

(2)目标总量控制时代。

以某一时段主要污染物排放量为基数,规划分配总量控制目标。

我国煤储量是很高的,仅山西一个地方的煤都比世界上其他国家的总量还多,但是石油和天然气就比较少了,人均就更少了,所以我们国家很缺资源的。

以下是资料,喜欢可以研究一下据中国第二次煤田预测资料,埋深在1000m以浅的煤炭总资源量为2.6万亿t。

其中大别山-秦岭-昆仑山一线以北地区资源量约2.45万亿t,占全国总资源量的94%;以南的广大地区仅占6%左右。

中国煤炭资源的种类较多,在现有探明储量中,烟煤占75%、无烟煤占12%、褐煤占13%。

其中,原料煤占27%,动力煤占73%。

动力煤储量主要分布在华北和西北,分别占全国的46%和38%,炼焦煤主要集中在华北,无烟煤主要集中在山西和贵州两省。

中国煤炭质量,总的来看较好。

已探明的储量中,灰分小于10%的特低灰煤占20%以上;硫分小于1%的低硫煤约占65%-70%;硫分1%-2%的约占15%-20%。

高硫煤主要集中在西南、中南地区。

华东和华北地区上部煤层多低硫煤,下部多高硫煤。

中国煤炭资源北多南少,西多东少,煤炭资源的分布与消费区分布极不协调。

从各大行政区内部看,煤炭资源分布也不平衡,如华东地区的煤炭资源储量的87%集中在安徽、山东,而工业主要在以上海为中心的长江三角洲地区;中南地区煤炭资源的72%集中在河南,而工业主要在武汉和珠江三角洲地区;西南煤炭资源的67%集中在贵州,而工业主要在四川;东北地区相对好一些,但也有52%的煤炭资源集中在北部黑龙江,而工业集中在辽宁。

各地区煤炭品种和质量变化较大,分布也不理想。

中国炼焦煤在地区上分布不平衡,四种主要炼焦煤种中,瘦煤、焦煤、肥煤有一半左右集中在山西,而拥有大型钢铁企业的华东、中南、东北地区,炼焦煤很少。

在东北地区,钢铁工业在辽宁,炼焦煤大多在黑龙江;西南地区,钢铁工业在四川,而炼焦煤主要集中在贵州。

中国在地质历史上的成煤期共有14个,其中有4个最主要的成煤期,即广泛分布在华北一带的晚炭纪——早二叠纪,广泛分布在南方各省的晚二叠纪,分布在华北北部、东北南部和西北地区的早中侏罗纪以及分布在东北地区、内蒙东部的晚侏罗纪—早白垩纪等四个时期。

大气环境容量估算及污染物总量分配研究作者:戴先谱雷武琴吴辉黄桂平郭春来源:《荆楚理工学院学报》2020年第05期摘要:近年来,我国大气环境质量急速恶化,开展大气环境容量核算及污染物总量分配研究工作,是落实大气污染防治行动计划的必然要求。

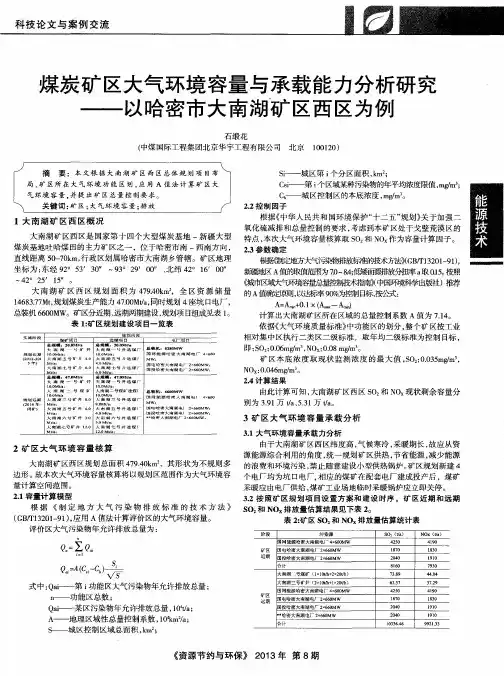

以沙洋县官垱产业城为研究对象,通过A-P值法估算大气环境容量,再综合考虑研究区域内污染源分布情况,调整后的SO2、NO2、PM10环境容量能满足该产业城近期发展需求,将为后期的城市规划和环境管理提供依据。

关键词:大气污染防治;大气环境容量;总量分配;A-P值法中图分类号:X51 文献标志码:A 文章编号:1008-4657(2020)05-0088-040 引言近年来,随着全国工业化和城镇化的快速推进,石油、煤炭等化石能源消耗显著增加,其燃烧产生的废气诱发全国大范围的雾霾,恶劣的空气质量对人体健康产生较大危害[1-3]。

频发的大气环境污染表明,人类社会对大气环境的污染已超过大气环境容量的最大限值,大气中的各类污染物包括次生污染物已远远超过了大气生态环境本身的自我净化能力。

在学习借鉴国外先进的大气污染防治经验基础上,我国正逐步推进基于大气环境容量的污染物总量控制这一污染治理方式[4]。

大气环境容量是指以特定的某一地区为研究对象,在一定的污染源空间结构下,根据该地区生态环境的自我净化能力,为达到环境空气质量功能区划所规定的标准限值,所允许的大气污染物最大排放量[5]。

大气环境容量估算是污染物总量控制的基础[6],它既能对现有污染源进行控制和消减,还能从空间结构上指导污染源合理布局,最终促进环境与经济社会的协调发展[7]。

我国大气环境容量核算方法主要有A-P值法、目标函数法和模型模拟法三种,其中A-P值法具有简化区域气象条件,操作简单的优点,应用广泛[8]。

本文通过A-P值法估算沙洋县官垱产业城的大气环境容量,在综合考虑产业城区域内污染源分布情况的基础上,对排放总量进行模拟分配,实现研究区域内污染物排放总量控制。

煤炭消费总量控制方案和政策中国是世界上最大的能源生产国和消费国,2014年能源消费总量达42.6亿吨标煤,煤炭在整个能源消费中占到66%[1]。

在同期全世界能源消费结构中,煤炭占29.9%,OECD国家煤炭占比为20%左右[2]。

全球煤炭消费二氧化碳排放在能源活动中占比长期稳定在40%左右,远低于中国80%左右的水平。

2000年以来全球煤炭消费产生的二氧化碳排放呈现加速上升趋势,其主要原因是中国煤炭消费增量的大幅提升。

改革开放以来,中国的经济发展取得了令世人瞩目的成就,2012年跃居世界第二大经济体。

以煤炭为主的能源供应让中国实现了经济繁荣,但也让中国付出了沉重代价:环境和生态系统遭到严重破坏,公众健康遭到威胁。

目前这种恶化的趋势并没有得到根本遏制。

中国的资源正在被快速地消耗,尤其是对矿石能源的枯竭式开发更加剧了土地资源和水资源区域上的稀缺性。

中国是世界上最大的二氧化碳排放国,按照目前的发展趋势,中国到2020年二氧化碳排放将会占全世界二氧化碳排放总量的28%左右[3]。

一空气污染危机催生煤炭消费总量控制近几年全国频繁出现的大面积重度雾霾已敲响警钟,现在已经到了必须痛下决心解决经济、资源和环境之间不平衡、不协调、不可持续发展的紧要关头。

2013年9月,国务院出台了《大气污染防治行动计划》[4]。

在“国十条”中明确载明,“制定国家煤炭消费总量中长期控制目标,实行目标责任管理”。

2014年煤炭减量化、替代化和清洁化是应对空气质量恶化和降低PM2.5污染的首要的、有效的措施。

当前,东部沿海的许多省份定出了煤炭消费总量的控制目标,例如北京、天津、河北、山东以及长三角、珠三角和西部地区的陕西省都已经开始制定煤炭总量控制方案。

当前雾霾污染已在全国呈蔓延之势,辽宁中部、武汉、山东、长株潭、成渝、陕西关中、甘宁、新疆乌鲁木齐等城市群雾霾频发,海峡西岸城市群空气污染天数也快速上升。

随着城市化和经济扩张,全国性的空气污染趋势将会继续恶化。

PRACTICE区域治理我国常用大气环境容量核算方法对比甘肃省生态环境科学设计研究院 孟浩贤,马婷婷一、引言大气环境容量一般指在固定污染物排放源的某个大气环境中、某范围内在该地区以低于污染物限定最大浓度能够向空气中释放的污染物的最大量[1]。

这个概念是日本研究者在20世纪60年代末第一次公布的[2]。

从此全世界的学者们开始利用该概念开展大气环境中污染物的总量治理方法研究,划定了相关治理范围,并确立了相关治理政策。

在此之前,控制污染物排放采用的主要手段是“浓度控制”,这种控制方式操作起来较为简便,但是未考虑污染源数量、排放时间的影响[3]。

而依靠环境容量实施的总量治理的目标是处理某个范围内排放不达标现象并为以后限制排放提出解决方案,尤其适用于解决大范围的区域污染问题,更灵活可控[4]。

本世纪初我国发布了《城市大气环境容量核定工作方案》,同时开始实施对北京、天津、上海、重庆等113个重点城市的大气环境容量的核算工作[5]。

但由于缺乏相关经验,导致各地核定工作成果不佳,大气污染物总量控制仅仅停留在二氧化硫、氮氧化物的主要污染物的总量控制指标的制定上[6]。

大气环境容量的量化核算较为复杂,在核算的过程中,选取指标不仅要依赖于人类的活动,还与一些偶然因素(如气象条件的突变、污染物自然背景浓度的突变等)具有关联,这也增加了环境容量核算的难度。

为此,各国研究者广泛开展了这方面的研究。

二、国外大气环境容量核算方法自环境容量的概念提出后,国外学者针对大气环境容量核算开展了广泛的研究,其研究结果就是各类空气质量模型。

第一代空气质量模型诞生于20世纪七八十年代,主要有容积模型、点源扩散模型和烟团轨迹模型[7,8]。

这些模型的主要特点是结构简单、计算简单快速和模拟污染物长期浓度较准确,但是它们主要针对大气污染物的物理过程,对化学变化过程的模拟大大受限。

经过改进后的第一代空气质量模型可以模拟简单的化学变化过程,比如新一代的Atmo-spheric Dispersion Modeling Sys-tem(属点源扩散模型)可以实现即时排放的污染物迁移情况的再现;新AMS/EPA Regulatory Model(属点源扩散模型)针对离地表较低和较高的排放源十分有效,且输出结果远快于前者;新CALPUFF模型(烟团估计模型)可以输出目标区域物质含量和下落总量,实现污染物在较大空间尺度迁移情况的再现。

煤炭的清洁高效利用谢克昌,中国工程院院士,原中国工程院副院长,我国煤化工科技领域的开拓者之一,长期从事煤化工和煤的清洁高效利用的科研、开发、教学和战略规划研究,在煤的结构特征及其与反应性的关系和调变、依据煤气化规律优化脱硫净化技术及产品开发方面取得重要成果,连续两次作为首席科学家承担能源领域“973”项目,提出气化煤气与热解煤气共制合成气多联产工艺并指导工程示范。

2014年12月18日,中国工程院发布了由谢克昌主持完成的“中国煤炭清洁高效可持续开发利用战略研究”项目成果。

本文是谢克昌对该项目的思考与总结。

一、对煤炭开发利用重大问题的分析与认识1.煤炭开发战略布局问题近年来,我国东部地区煤炭产量基本维持稳定,甚至有所下降,中西部地区产量持续增长,其中产量内蒙古、宁夏、陕西和新疆增长较快。

基于煤炭资源和水资源条件以及资源开发所面临的多重约束和影响,新形势下我国煤炭资源开发的战略布局应该调整为“保护与减轻东部,稳定开发中部,加快开发西部”。

东部地区产能、环境容量已经接近极限,不能继续走“稳住东部地区煤炭生产规模”的战略思路和发展道路,应转向区域保护,并减轻煤炭资源开发强度。

中部煤炭资源丰富,但受水资源、生态环境等多重条件制约,需要在保护生态环境的前提下,稳定中部煤炭资源的开发规模。

西部是我国重要的能源接替区和战略能源储备区,应着力加强西部煤炭勘探开发和运输通道能力建设,加快新疆煤炭科学开发和利用。

2.煤炭开发的总量控制问题据统计,目前我国煤炭产能在40亿吨左右,在建产能11亿吨左右,煤炭经济结束“黄金十年”处于疲软的状态,引发煤炭行业内外人士的高度担忧。

这与一定时期以来我国煤炭开发方式粗放、煤炭产能调控政策不科学紧密相关,也误导了煤炭市场各类主体的行为。

研究提出了科学产能概念,指保证持续开发的储量前提下,用安全、高效、环境友好方法将煤炭资源最大限度采出的能力。

初步测算2010年我国煤炭资源科学产能约为10.78亿吨,仅占全国煤炭总产量的33.3%,其中晋陕蒙宁甘区6.48亿吨、华东区3.3亿吨,合计占90%以上。